3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

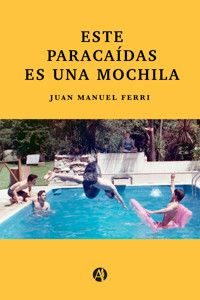

"Este paracaídas es una mochila" es una selección de cuentos y relatos fantásticos, adolescentes, desesperanzados y casi nunca autobiográficos. Empecé a editarlos durante el otoño de 2022, cuando sentí que había juntado una cierta cantidad de material que podía llegar a ser legible. Fue un proceso muy lindo del que participaron varias personas que me ayudaron con sus lecturas y devoluciones, o a veces simplemente con su escucha. Justamente, la mayoría de los cuentos que aparecen en este libro tienen que ver con la escucha, o al menos con la intención de prestarle oído, ojos y tiempo a lo que pasa fuera de mí. En otros aparece la mirada hacia adentro, como algo inevitable. Falta práctica. En el próximo trataré de ser más generoso. A quienes se sepan partícipes de esta publicación, tanto por ayudar en la edición como por el mero hecho de estar en mi vida, les doy las gracias.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

JUAN MANUEL FERRI

Este paracaídas es una mochila

Ferri, Juan ManuelEste paracaídas es una mochila / Juan Manuel Ferri. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-4667-8

1. Cuentos. I. Título.CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenidos

Falso Prólogo

Malos términos

Contenido humano

Reencuentro

Finde largo

Los amos

Público objetivo

Nunca más la volví a ver

El respeto

Desambiguación

La colonia

Este paracaídas es una mochila

Avión

El príncipe

Diana

Alto Karabaj

El monólogo de los malos

La invasión

Cien puntos en un tiro

Kjj

Para mi familia, mis amigues y las demás personas que colorean el mapa.

Gracias.

Falso Prólogo

Este libro es un coro. Es el eco de la voz de alguien retándome por no terminar nada, mezclándose con las clases de historia que me dieron alguna perspectiva borrosa de un mundo que, en mi consciencia, es tan escurridizo como el agua.

Este libro tiene voces que resuenan con un contenido indistinto, perfecto para quedarse dormido con una linda sensación de compañía y aburrimiento.

Este libro le hace gracia a la persona que seré más adelante. O le da vergüenza.

A su vez encierra charlas que no aparecen y en cambio son reemplazadas por ficciones, por mentiras meticulosamente diseñadas que buscan esconder, preservar, o directamente dejar morir, dejar en paz a los recuerdos.

Hace esfuerzos titánicos por omitir que se vea rastro alguno de las cosas que no fueron dichas, los cementerios verbales de las emociones sin revelar.

Me acuerdo de una emoción que murió muy joven, un sábado a la mañana. Nació de la confluencia fantástica entre la luz que entraba por las ventanas y la forma de una mano sosteniendo un mate, del cambio de color de las sábanas y la mirada de reojo, del bagaje de conversaciones que habían logrado un nivel de confianza que permitía los abrazos excesivos y los chistes acerca de lo asqueroso que sería ver ese espectáculo ridículo desde afuera. Yo quería mucho esa emoción, pero nació confusa y por eso jamás pudo crecer y convertirse en palabra. En cambio, tomó un camino de heroísmo y consideración: el anonimato.

Entre las muchas cosas no dichas de este libro, están los nombres de las personas más importantes de mi vida. Aunque es cierto que existen algunas invocaciones. Pero de las emociones destinadas a quedarse en las sombras, no hay nada. Recordar que existieron, aunque solamente yo sea capaz de hacerlo, es el único epitafio posible y su única forma de continuidad en este plano. De hecho, el tiempo hizo que pierdan sus propiedades esenciales y ahora ni siquiera tendría sentido hacerlas pasar por una metamorfosis inútil y convertirlas en palabras laxas o dementes, totalmente fuera de tiempo. Es que lentamente, lo que empieza como una fina comedia romántica que hace un repaso agudo sobre las ansiedades de nuestra era, se convierte en un drama pesado, lleno de demandas egoístas que no tienen asidero en otro sitio que en la mente de un guionista que no escribe para nadie, para finalmente decantar en una película de terror que no da miedo ni risa, que solamente nos hace pensar en la imagen como un medio de expresión que a veces puede ser alienante y nos retiene sentados nada más que para pasar el rato.

Lo difícil es no encariñarse demasiado con las emociones, porque nunca sabemos cuando vamos a tener que dejarlas ahí. Se puede intentar buscar alternativas, como crear refugios en la escritura privada, o comentarlas con personas que nada tienen que ver con la génesis de esta molestia. Pero no es lo mismo que hacerlas llegar a la persona destinataria. Porque es increíble, pero las emociones son tan sociales como el lenguaje, pero subjetivas hasta la médula. Pueden ser la salvación para la mente que les hace de hogar, pero un peso injusto y angustiante para la persona que las recibe de forma gratuita y sin pedirlas. Entonces no es solo no encariñarse demasiado con las emociones, es querernos un poco menos, abrazarnos un poco menos, tener más paciencia y esperar señales. Esperar, esperar, esperar sin nombrar. Hasta que un día, con suerte, la palabra se habilite.

Durante muchos años recorrí mi cementerio con el anhelo asfixiante de querer desenterrarlas a todas y gritarlas en audios y mensajes directos para sacarme el peso de encima. La noche que en verdad estuve cerca de dicha profanación, una mano fría me acarició el pelo y caí desmayado dentro de una de las tumbas. Contrariamente a lo esperable, no había oscuridad, tierra o humedad; no había gusanos, telarañas, ni calaveras. Todo era luz y repetición. La imagen de un rostro que se da vuelta y ríe con cara de sueño y los pelos un tanto sucios. Sobre las piernas tiene un libro gigante. Está sentada en el pie de la cama y pareciera que se va a levantar, pero no lo hace. Cuando quise tocar la imagen, se apagó. La mano fría volvió a tocarme y me hizo elevar por los aires para dejarme caer en las profundidades de una segunda tumba. Lo mismo. Después hubo una tercera, una cuarta, una quinta. Podría haber seguido toda mi vida.

Pero de repente me dio pánico. Fue en la novena tumba.

La escena transcurría en mi casa, frente a un espejo antiguo que encontré en un garage. Mi cuerpo pasó por delante del espejo, con una botella de agua en la mano (volvía de ir a correr al parque). Mi cuerpo se frenó y se estacionó ahí, reflejado y con la vista fija sobre sí mismo. Empezó a temblar. Estaba llorando. Pero estaba llorando y mirándose, todo el tiempo mirándose, sosteniéndose con los brazos como si los brazos o el resto del torso fueran ajenos, como imaginando algo que salía de mí para hacerme compañía. Entonces mi boca empezó a besar mis brazos, y mi rostro seguía sin parar de llorar. Yo no podía tolerarlo más y fue más o menos en ese momento que la mano gélida tironeó de los pelos de mi nuca y me arrancó del cementerio y de mi asiento, porque cuando volví a habitación, estaba de pie, con el cuerpo entumecido.

Mientras escribía este libro, no me animé a revisitar mi cementerio. Pero debo confesar que en lo más prohibido del sueño, se ha generado una recurrencia: la fantasía abominable de revivir emociones muertas.

Malos términos

En la mesa quedaron las tasas de americano vacías, junto a dos vasos de agua cuyo contenido estaba por la mitad. Entre ambos, aunque ligeramente corrido hacia el lado derecho, había un plato blanco que irradiaba una pulcritud extraña para ser una vajilla que alguna vez cargó con un par de scones o medialunas. Las cucharas brillaban con menos fulgor. Hasta podría decirse que la mezcla de leche, café, espuma y lengua, les dejó una opacidad humillante. De todas maneras lucían cierta dignidad, ondulando su cuerpo como en un rezo musulmán, con la cara hacia abajo, escondiendo ese espacio de aire donde cargamos el azúcar. Alejada de la escena y un poco cohibida, pero en la misma mesa, una bandeja negra las esperaba con sus manchas permitidas, orillando peligrosamente, como si no le importara caer al piso. Una moza destaca la cantidad de palabras que puede hilvanar la nena de 4 años que está sentada con sus padres en la mesa de al lado. Cómo habla les dice a los padres. Es impresionante, dormida debe hablar también. Si lo hace, yo no la escucho, dijo la madre, riendo muy contenta de que su tesoro llame la atención. El padre contesta monosílabos pero sonríe y le clava los ojos alegres a la nena, como asombrándose por primera vez por su hermosura.

En diagonal a la familia, había un joven con un plato cuadrado grande y despoblado, con claros rastros de queso blanco y una mancha transparente de calor o grasa. A su lado había un vaso vacío de jugo de naranja exprimido y un café con leche, intacto. Estaba escribiendo sin levantar la cabeza más que para observar la vereda, donde hacía unos cuantos minutos se estaba desarrollando una discusión. La protagonizaban dos mujeres que no levantaban demasiado la voz, pero una de ellas gesticulaba olvidándose del mundo. La otra miraba por las paredes de vidrio de la cafetería en dirección hacia el escritor, con tanta concentración, que al menos dos veces la otra chica le direccionó la mirada hacia la suya, con una de sus manos. El resto del café estaba vacío, excepto por el rincón donde el encargado hacía su trabajo silencioso.

La familia parecía no percibir lo que ocurría afuera o pudo jugar a ignorarlo hasta que la moza fue a levantar la vajilla de la mesa contigua, actividad que había pausado para limpiar un reguero de migas en las sillas y en toda la circunferencia en general de mesa redonda que se ubica junto al espejo. No había terminado de levantar las tasas cuando hizo una exclamación y luego elaboró un gesto dirigido a la madre y logró acaparar su atención. La hizo mirar hacia la zona de la pelea, que no cesaba y de hecho estaba en una suerte de clímax. La moza abandonó la bandeja completamente cargada en la mesa más cercana a la caja donde el encargado fijaba la vista en las cuentas que no cerraban, después abrió la puerta de vidrio y se arrimó dejando medio cuerpo fuera, permitiendo que ingrese el frío. Entonces la madre, empujada por la preocupación ajena, le tocó la mano al padre para que deje de pedirle más y más nombres inventados de dinosaurios a su hija y le preste atención al conflicto externo. Los dos miraron primero hacia afuera y después, por indicación de la madre, hacia el espionaje precario de la moza. Antonella, dijo el encargado sin mirar la puerta. El escritor se interrumpió para ver de dónde venía la brisa.

Cuando notaron que las estaban observando las chicas empezaron a irse. Aparentemente esto no quería decir que la discusión haya terminado, y la chica efusiva frenó de un agarrón a la más tímida, quien respondió levantando la voz cerca de la puerta: morirás en el olvido, se escuchó.

La voz no sonó natural, sino como un efecto del rebote del sonido entre los objetos que separaban el salón de la cafetería de aquella despedida. La moza cerró la puerta de golpe e impidió que sea inteligible la respuesta de la chica efusiva. Pero por el tipo de cadencia con que viajó el sonido hacia las mesas, pareció que estaba continuando la estrofa de un poema. Eso fue lo que interpretó la madre, que tuvo que darle explicaciones a su hija cuando le preguntó dónde quedaba el olvido. Y los poemas no significan nada, se escriben para unir palabras que suenan lindas cuando están juntas, se atajó después. El padre, por su parte, se apresuró a retomar el catálogo de dinosaurios. La moza se congeló, pensativa, junto al espejo. Antonela, dijo el encargado, todavía ensimismado. El escritor le clavó la vista durante unos segundos pero después bostezó y miró hacia afuera, donde solo había quedado la chica efusiva, y por primera vez notó su piloto amarillo. Parecía que el mundo iba a fundirse a negro, pero alguien abrió la puerta.

La tele tiene que estar en el canal de música, dijo el dueño de la cafetería, entrando apurado y con el abrigo húmedo. Miró alrededor sorprendido de su propio tono de voz e hizo un gesto de disculpas por haber destruido la cuarta pared del salón. Cuando se escuchaba el comienzo del décimo chaparrón de la tarde el televisor tenía sintonizado un noticiero que narraba redundantemente un panorama de lluvias aisladas para el área metropolitana. El dueño fue a susurrarle algo al encargado que, automáticamente, dejó las cuentas y se movió, por fin, para cambiar el canal. La chica del piloto amarillo miraba hacia adentro, en dirección al escritor. Luego, con su mano derecha tensando los dedos, como estrujando una roca en el aire, apuntó hacia el cielo y las luces se apagaron junto con la explosión de un trueno. Por el susto, algunas tasas cayeron al suelo como bombas de porcelana y el dueño del bar insultó con una ferocidad contenida desde hacía meses de inflación. La madre encendió la linterna del celular, apuntando a la caja y pidiendo calma. El padre se levantó de la mesa y fue a decirle algo más al dueño, pero de cerca. El encargado no estaba a la vista. La moza se encerró dentro del baño de mujeres pegando un portazo que elevó los decibeles del segundo trueno. La intensidad de la lluvia se oyó mucho más nítida dentro del salón en penumbras, golpeando los techos de los autos y la lona del toldo. Aldo, llamó el dueño, cuando había terminado de disculparse con el padre, buscando al encargado que estaba en una esquina, subiendo la térmica del local. Decile a Antonela que la espero en la cocina. El encargado se dirigió con parsimonia hacia el baño, mientras la luz regresaba. La nena ya se había calmado pero quería irse a casa. La madre creyó que era una buena idea. El escritor estaba probando su café cuando lo vio. No dejó caer la taza al suelo, pero la mano tembló y derramó una parte del contenido líquido ya frío sobre la mesa y el suelo. Tenía la vista fija en el cuaderno donde leyó algunas frases que no recordaba haber anotado, en una letra ajena. Eran dos estrofas de un poema que comenzaba con puntos suspensivos. Levantó la cabeza, se asustó, pagó la cuenta y se fue casi corriendo, sin saludar.

Cuando Antonela salió del baño, ya todo el café estaba gritando, Aldo inclusive, porque habían visto la figura petrificada de una joven con la mano extendida, estrujando algo invisible.

Contenido humano

Cuando lo vi empecé a somatizar. Siempre me pasa cuando una situación me golpea. Me da miedo que toda esa tensión me produzca traumatismos internos, derrames, dolor. Me destruye ver sufrir a una persona de cerca. Y él vino a mi casa, a ponerme su martirio sobre la mesa, sobre el domingo, sobre las horas tristes del domingo, cuando atardece, pero que yo quería pasar de otra manera, más tranquila. Me dijo que se había quedado sin trabajo y al rato se fue llorando, sin contestarme una sola pregunta de todas las que le hice.

El lunes arranqué la semana con un llamado de su hermana, que es mi amiga, y ella me avisó que le hizo lo mismo, pero a la madrugada. La diferencia es que ella es más impetuosa y se involucra más. Después de llorarle en el sillón, él se quiso ir sin contar nada y lo salió a buscar, lo metió en su casa y lo obligó a verbalizar la miseria que se le encriptaba en la mirada. Yo me tenía que ir porque llegaba tarde así que salí hablando por celular con ella mientras me contaba cómo fue el proceso de descomposición, cómo fue que quedó tan deshecho. A esa hora por lo general estoy dormida, con el cuerpo relajado, y no me da tanto pánico escuchar malas noticias. Además no era ninguna mala noticia, era una especie de historia.

Resulta que Juan es redactor y para esa época trabajaba para una empresa de marketing. Un día lo llamaron aparte para que ingrese en un meet y le informaron que estaba siendo investigado por los especialistas en cuestiones técnicas. Él pensó que lo iban a retar por no aplicar las recomendaciones del director SEO pero no, le dijeron que lo iban a reportar por hacer plagio. Entonces él se puso muy serio, se ofendió terriblemente y les dijo que de ninguna manera era capaz de hacer plagio. Tras una discusión que se estaba comiendo buena parte de su jornada, los empleados de Recursos Humanos reconocieron que se habían equivocado y que la acusación no era tal, pero que el cargo que le estaban imputando no era muy diferente. La editora, había filtrado varios de sus textos por un detector de inteligencia artificial y el programa señalaba que todos habían sido escritos con la asistencia de un software. No era exactamente plagio, pero casi.

A esta segunda acusación también respondió con una indignación moderada que era cada vez más difícil no convertir en ira. O eso me imagino yo, que me pongo en su lugar y me enojo. Según su hermana, Juan pidió que le digan qué programa usaron para detectar este problema y cuando lo comprobó por sus propios medios observó que nadie le mentía ni le estaban inventando una causa de despido: sus textos eran considerados como un producto de una inteligencia artificial. Se le ocurrió comprobar si pasaba lo mismo con los textos de sus compañeros y se dio cuenta que si, que no estaba solo. Sin embargo, en la reunión solamente lo habían señalado a él, y por lo que pudo averiguar en el grupo del trabajo, nadie más había tenido un meet diferenciado como el suyo. Entonces tuvo una segunda idea.

Como estaba seguro de haber escrito sus textos por su cuenta, quería hacer una demostración en vivo. De hecho, esto podía servirle para que el director SEO sea testigo de su velocidad. Yo le dije a Meli, su hermana, mientras me contaba esto, que la velocidad les importa un carajo, si ahora tienen máquinas que diseñan textos a pedido. Ella me ignoró y me contó que aceptaron su idea pero a medias. Sí consideraron que era necesario tener una reunión con él, pero no le prestaron atención a la idea de comprobar que era capaz de construir un texto sin hacer copy–pasting. Una hora antes de tener la reunión, usó el detector de inteligencia artificial para tratar de reformular sus notas (que trataban sobre paneles solares) y lograr que pasen el filtro. Eligió dos y los reformuló tres veces. Según el programa, ni una sola frase le pertenecía.

En esta parte la hermana escuchó un ruido en la habitación y mientras yo subía al tren nos despedimos. Le pedí que me cuente más. Al otro día me llamó muy temprano, casi a la misma hora que la mañana anterior. Esta vez me hizo una introducción larga con sus problemas personales y yo no sabía cómo cortarla porque habíamos tenido nuestros roces en el pasado, y no quise hacer peligrar la continuidad del chisme. En un hueco en el que ella resoplaba o tomaba aire con todo ese énfasis permanente que la envuelve, yo le pregunté qué había pasado con Juan, por qué tuvo que cortar de golpe. Me dijo que estaba golpeando la pared otra vez. Aparentemente era una nueva costumbre adquirida tras el despido. –Ya estuve googleando para saber si está pasando por un brote psicótico. Yo me reí. En serio, afirmó. De hecho, tomando como referencia lo que pasó después es muy probable que tenga la mente rota. Pero no me quiero adelantar.

Después de la negativa por parte de la empresa, Juan no sabía cómo hacer para probar la legitimidad de sus artículos y menos aún cuando se dio cuenta que la herramienta que medía la cantidad de inteligencia artificial incorporada en los contenidos creados, no le reconocía la autoría de las palabras que, a menos que estuviera alucinando, manaban de sus dedos.

—¿Y estaba alucinando? – me animé a preguntar – No sé, capaz tu hermano está en una.

—No, le tiene miedo a las drogas, es imposible.

—¿Y qué pasó después?

—Callate y escucha.

El director de la empresa, las dos empleadas de recursos humanos y la editora en jefe del área de creativos lo juzgaron en una reunión que se demoró 3 días en llegar. Le dijeron que ayudarse de una forma tan obscena con una herramienta que le habían brindado para extraer información de forma más eficiente era una falta que no podían perdonarle. Luego lo invitaron a reconocerlo en público, a modo de última oportunidad. Le dijeron que estaban esperando una disculpa para considerar su continuidad en la empresa y que no escucharon ni siquiera una palabra alusiva en las sesiones de ingreso, cuando todos se saludan, se reparten tareas y se desea una buena jornada.

Juan quiso defenderse pero chocó contra una pared. Nadie escuchaba su idea de hacer una prueba en vivo y reaccionaron muy mal cuando dijo que usó el detector con los trabajos de los demás y que pasaba lo mismo. Les dijo que la herramienta no funciona con demasiada precisión y que es normal, que con el tiempo iban a poder optimizarla pero mientras tanto podía fallar. Este argumento hizo gritar al director, que defendió el uso del medidor a capa y espada y le pidió a todos los demás integrantes del meet que salieran luego de despedirse de Juan. Cuando se quedaron solos Juan pensó que el tono iba a atenuarse y que posiblemente le dé una chance de explayarse con mayor claridad. Hasta ese momento todavía le parecía que simplemente no lo estaban entendiendo. El director le dijo que se iba a encargar de que no consiga trabajo en ninguna empresa similar ni permitir que ofrezcan buenas referencias de él. Después lo echó de la llamada, sin dejarlo hablar ni defenderse. Casi automáticamente fue expulsado del grupo y después le enviaron un mensaje desde RRHH con un documento que indicaba precariamente el final de su colaboración con la empresa. Lo firmó y se quedó en silencio. Le contó a Meli que no habló por dos días con nadie. Cuando pudo, volvió a comunicarse con sus amigos y su familia y hasta arregló para verse con una chica que a veces iba a su casa, pero sin contar nada de lo que había pasado. Cambió de trabajo por uno muchísimo peor, al menos desde la paga. Pero acá fue cuando Meli me hizo un paréntesis porque había datos que eran necesarios para ponerme en contexto.

Juan desarrolló durante varios meses un leve interés en volver al periodismo. Había estudiado para eso y al principio su aspiración máxima era llegar a una redacción grande para adquirir experiencia y después abrir su propio diario, y posiblemente construir un medio. Dio vueltas alrededor de un emprendimiento en Twitch que finalmente nunca inició y todo indicaba que iba a profundizar en el marketing y más adelante se iba a convertir en un profesor universitario, o que al menos eso iba a intentar. Pero en esa época, cuando lo echaron de la empresa, los comentarios de odio referidos a su trabajo eran cada vez mayores. Meli me contó que cuando se veían, una vez por semana, él se empeñaba en enfatizar su odio hacia su director y una desmotivación que le iba creciendo en el cuerpo y que lo obligaba a hacer lo mínimo e indispensable. Le dijo que a veces necesitaba apagar la computadora y el celular porque sentía que no podía contestar a ningún pedido más, ni uno solo. Por eso no le pareció raro que haya llamado a su anterior trabajo para pedir la reincorporación. El tema es que el motivo de la salida había sido económico y la situación del sector hoy en día no es mejor. Pero de alguna forma, le servía.

El cambio fue instantáneo. Él volvió a compartir cuestiones laborales sin esa especie de vergüenza que le endurecía la cara cuando tenía que contar cuál había sido el devenir de la estrategia de posicionamiento de una marca de cera para velas. Irónicamente se dedicaba a fritar gacetillas municipales para que Google no las reconociera como textos plagiados, pero además realizaba entrevistas a secretarios y concejales que pagaban la nota (por ende el límite a la hora de preguntar estaba implícito). Aparentemente, la capacidad de negociación de Juan había mejorado en sus años en la empresa y por eso consiguió porcentajes mayores de cada una de esas notas generadas.

—O no sé, de plata no hablaba.

Las cosas transcurrieron más o menos con normalidad hasta el caso del asesinato múltiple de Claypole. El hecho tuvo una trascendencia superlativa y la histeria que despertaba en los paneles era una locura. Juan decía que la popularidad del caso se debía a que se trataba de un misterio real. En su nota, que lei horas después de hablar con Meli, cuando le pedí que me pase el link, hizo una introducción larguísima hablando de la tendencia que tenemos los humanos de matar el misterio, de cerrar los agujeros por donde pasa lo desconocido con etiquetas generalmente tranquilizadoras. La verdad es que no me pareció una introducción coherente para la nota informativa que había redactado.