9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

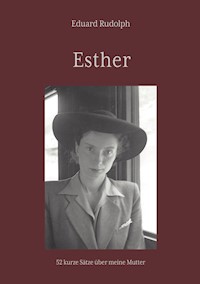

Eduard Rudolph setzt sich in 52, innerhalb eines Jahres verfassten, kurzen Kapiteln, die wie die Sätze eines Musikstücks Themen der Nähe, Loslösung, Verletzung und Entfremdung aufscheinen lassen, mit dem Leben seiner zwanzig Jahre zuvor verstorbenen Mutter auseinander. Dabei begegnet er sich immer wieder selbst, und längst vergessene Erinnerungen, Gefühle, Hoffnungen, Fragen und Ängste treten während des Schreibens zutage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 42

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Eduard Rudolph

Esther

52 kurze Sätze über meine Mutter

Die Sätze

I – Die jüdische Krankenschwester

II – Dein Wille geschehe

III – Mysterium

IV – Hexenkind

V – Die Puppe

VI – Die Pistole

VII – Die Stiefmutter

VIII – Emmys Geschwister

IX – In den Ferien

X – Das Zyankalifläschchen

XI – Diplompräparat

XII – Esther und Max

XIII – Marie Curie

XIV – Totentrompeten

XV – Ehrfurcht vor dem Leben

XVI – Der Seerosenteich

XVII – Weihnachtsgebäck

XVIII – Der Reiter

XIX – Die Leidende

XX – Taschentücher

XXI – Die gerettete Hand

XXII – Garten Eden

XXIII – Die Seele der Tiere

XXIV – Höflich, unhöflich

XXV – Der Trauerknopf

XXVI – Lesezirkel

XXVII – Der Maharadscha

XXVIII – Die Unbeherrschten

XXIX – Elfriede

XXX – Im Steinbruch

XXXI – Warum nur?

XXXII – Die gefälschte Unterschrift

XXXIII – Pubertät

XXXIV – Erziehungsfragen

XXXV – In Berlin

XXXVI – Vorwürfe

XXXVII – Die Kunstsammlung

XXXVIII – Genealogie

XXXIX – Im Stoßverkehr

XL – Reise nach Russland

XLI – Gefiederte Freunde

XLII – Schalk

XLIII – Die Urnen

XLIV – Requiem

XLV – Symbiose

XLVI – Eine Familientradition

XLVII – Doppelspat

XLVIII – Das Schweigen

XLIX – Zweifel

L – Licht und Dunkelheit

LI – Fürbitten

LII – Ein Traum

I

Die jüdische Krankenschwester

Esther war das dritte Kind und – mein Großvater Fritz konnte es kaum fassen – das dritte Mädchen in der Familie. Er hatte nur einen männlichen Vornamen ausgesucht, weil er fest davon überzeugt war, dass seine Frau Emmy ihm diesmal einen Sohn gebären würde. Wie sollten sie das Baby nun nennen? Damals habe im Bethanienheim in Zürich eine jüdische Krankenschwester gearbeitet, erzählte mir meine Mutter einmal, und die schlug Fritz und Emmy vor, das Kind Esther zu taufen. Das sei ein schöner, alttestamentarischer Name.

Esther trug ihren Vornamen mit Stolz und er verband sie lebenslang in geheimnisvoller Weise mit dem Judentum. Sie gestand mir, dass sie in ihrer Jugend einen jüdischen Verehrer hatte, einen Fotografen, der ihr schöne, weiche Lederhandschuhe schenkte: Sie sei sich durch das teure Präsent aber bedrängt vorgekommen, habe die Bekanntschaft deshalb abgebrochen und später Max genommen.

Mit einem Sohn des Fotografen, der am Goldbrunnenplatz wohnte, bin ich als Jugendlicher ins Gymnasium gegangen. Nur vage kann ich mich daran erinnern, wie wir einmal zusammen auf dem Boden der Empfangshalle im Hauptbahnhof Zürich saßen und inmitten der Menschenmassen, die sich an uns vorbeiwälzten, Schach spielten.

II

Dein Wille geschehe

Sie mochte das Gebet nicht, das sie mir beibrachte, das merkte ich als Kind mit der Empfindsamkeit, mit der ich jede Regung meiner Mutter spürte. Sie lehrte mich das Unser Vater, das ihr doch offenbar zuwider war. Warum nur? Ich wusste es damals nicht, und sie verriet es mir erst viele Jahre später. Als ihre Mutter Emmy starb, war Esther neun Jahre alt. Ich hätte damals eine Mutter gebraucht, sagte sie mir, und die nie überwundene Tragik dieses Todesfalls schwang in der Modulation ihrer Stimme mit.

Sie mochte keine Nelken, die brauchte man ihr nicht zu schenken, und sie pflanzte auch keine in ihrem Garten, denn Nelkensträuße standen einst am Sarg ihrer Mutter, und deren Duft verband sich mit dem süßlichen Geruch der Verstorbenen zu einer unauslöschlichen Erinnerung. Und sie mochte das Gebet Unser Vater nicht, denn sie haderte ein Leben lang mit der Unterwerfung Dein Wille geschehe. Nein, nicht immer sollte Gottes Wille geschehen.

Der Gedanke hat auch mich geprägt. Und vielleicht auch meinen Vater. Als er alt war, pflegte er zu sagen: Gott ist ein Stümper. Welch ein kraftvolles Auflehnen gegen Gottes Willen und welch tröstlicher Ausdruck des Glaubens.

III

Mysterium

Die Zwingli-Bibel mit dem schwarzen Ledereinband, der ein wenig muffig riecht, stammt aus dem Jahr 1913, als mein Großvater Fritz und meine Großmutter Emmy im Berner Münster heirateten. Das steht auf einer der leeren, für persönliche Eintragungen reservierten Seiten am Anfang des Buches. Und unter der Rubrik Sterbefälle hat mein Großvater geschrieben:

Meine Emmy, unser Liebstes, die Sonne unseres Lebens, heimgegangen am 10. Dezember 1933.

In jener Nacht wachten Esther und ihre beiden älteren Schwestern Gertrud und Katharina miteinander auf. Sie trafen sich draußen im Gang ihrer Wohnung und sprachen lange über ihre Mutter, die krank im Spital lag. Wie mochte es ihr gehen? Da läutete die Hausglocke. Weil die Familie noch kein eigenes Telefon besaß, überbrachte ein Nachbar die Nachricht, dass Emmy im Sterben liege.

Alle drei Schwestern waren ihr Leben lang davon überzeugt, dass ihre Mutter vor dem Tod intensiv an sie gedacht hatte und sie deshalb zur gleichen Zeit wach geworden waren.

IV

Hexenkind

Meine Mutter verbrachte 1934 mehrere Monate in Oberägeri in einem von Nonnen geleiteten Kindererholungsheim. Sie erzählte mir später, dass sie dort sehr litt, denn es herrschten unerträgliche Zustände: Die jungen Patienten, die sich, wie meine Mutter auch, von der Tuberkulose erholten, waren täglich körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt. Auch die Hygiene im Heim sei mangelhaft gewesen und das Essen schlecht. Esther begann zu fasten und nahm immer mehr ab.