9,99 €

Mehr erfahren.

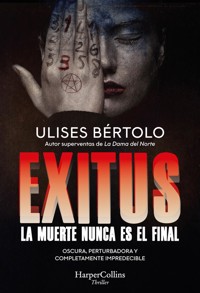

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Una mujer desaparece en Madrid. No se conoce su identidad, no hay ninguna pista. Elia Sandoval, detective privado e inspectora de policía apartada del cuerpo por agredir a un compañero, es requerida por su exjefe, el inspector Olmedo. Este le explica que el caso guarda similitudes con otro archivado meses atrás y plagado de irregularidades: el caso 666, en el que el cadáver de otra joven, Amaia Braganza, había aparecido en un parque con múltiples cortes, desangrado y sobre una estrella de doce puntas. El asesino había dado entonces un plazo de trece días antes de sacrificarla. Ahora parece que la historia se repite, y Elia y sus compañeros se embarcan en una vertiginosa búsqueda contrarreloj que pronto desvela peligrosas implicaciones del caso con ritos sagrados ancestrales y sospechas de corrupción entre las más altas instancias judiciales y militares. Exitus, la nueva novela de Ulises Bértolo, es una historia de venganza ambientada en las calles de Madrid, pero enraizada en religiones y guerras remotas. Un thriller original y completamente impredecible que nos enseña que ángeles y demonios, el bien y el mal más puros, habitan entre nosotros y son las dos caras de la misma moneda. LA MUERTE NUNCA ES EL FINAL Y QUE LA MUERTE NUNCA ES EL FINAL

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

Exitus. La muerte nunca es el final

© Ulises Bértolo, 2025

Autor representado por la agencia literaria Rolling Words

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Diseño de cubierta: LookAtCia

ISBN: 9788410643345

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Dedicatoria

Definición

Citas

Prefacio

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Epílogo

Nota del autor

Agradecimientos

Dedicatoria

A los hijos del olvido

E hijas

Definición

Exitus:Término médico sinónimo de «salida» o de «tránsito a la muerte».

Citas

«Hasta el contorno de las sombras se desdibuja con un movimiento fortuito y agitado».

Paul Auster, El país de las últimas cosas

«Nacemos a horcajadas de la tumba».

Ozark (serie de televisión)

Prefacio

Dejó que la sangre le resbalara por el rostro y el pecho. Después de un instante de frenesí, cayó de rodillas e hizo un corte más profundo en el abdomen del cuerpo que yacía en el suelo; cuando terminó, sintió que su espíritu renacía gracias a aquel olvidado rito de sus ancestros. Los presentes invocaron cada vez más alto el nombre de su dios; en mitad del delirio, hundió de nuevo las manos en la herida fresca y se llevó la punta de los dedos a la boca. Luego extendió la ofrenda y los demás también probaron la sangre. La emoción que le producía compartir el alimento le provocó unas convulsiones tan intensas que no parecía de este mundo. El primer sacrificio había concluido.

Capítulo 1

Sobre la mesilla de noche, junto a una pila de cajas vacías de ansiolíticos, Elia Sandoval vio encenderse la pantalla de su teléfono móvil. Eran las seis y cuarto de la mañana y llevaba despierta dos horas, pero prefirió no descolgar. Con un suspiro profundo se acomodó de nuevo en la almohada viendo de reojo que la fotografía de su jura como policía nacional había adquirido un tono azulado, casi fantasmagórico. Cuando la habitación volvió a la oscuridad, escuchó el tono de notificación de mensaje entrante y extendió la mano hacia la mesilla, tanteando a ciegas hasta encontrar el teléfono. Su expresión cambió al ver que se trataba del inspector Juan Olmedo. Quería hablar con ella urgentemente: una mujer había desaparecido en Madrid y podía morir en las próximas horas. El comisario Blasco estaba al tanto de todo y, llegado el caso, ordenaría su reincorporación inmediata.

Mientras se ponía unos vaqueros azules gastados y una camiseta de manga corta, pensó en lo que había vivido el último año. Desde que a su madre le habían diagnosticado un cáncer de colon, vivía a caballo entre su casa y la de ella, o entre su casa y el hospital, según el momento. Dudaba mucho de que sus compañeros quisieran oír la historia de su madre, de cómo se vino abajo después del divorcio de su padre, su famoso y todopoderoso padre, que intentó cruzarle la cara cuando le dijo que no quería trabajar en su bufete de abogados de tres pisos en la calle Casado del Alisal. ¿Recordaría alguno que ni siquiera se dignó a asistir a su graduación como inspectora y que, desde entonces, no se hablaban? No. Claro que no. Tenían cosas más importantes en las que pensar; por ejemplo, en por qué casi dejó manco a Vizcaíno. Y ella también tenía cosas más importantes de las que ocuparse que de recordar la de veces que su padre desaparecía por los prostíbulos más caros de Madrid, como en realidad llevaba haciendo desde los dieciocho años. Si se había divorciado de su madre era para llevar, simplemente, una vida aún más desenfrenada que antes. Tanto que le había terminado reventando uno de los riñones y había pasado varios meses en diálisis.

El lado bueno era que ahora la cosa iba a otro ritmo. Su trabajo como investigadora privada le permitía cuidar mejor de su madre y, a la vez, enfrentarse a problemas bastante más fáciles de resolver. Documentar infidelidades o sociedades falsas era menos estresante que investigar y perseguir a psicópatas en la Brigada de Homicidios.

«Vete y escucha para qué te quieren. No hace falta que les cuentes ahora por qué este ha sido un año de mierda», se dijo recogiéndose la media melena en una coleta. Después se dio la vuelta y cogió del primer cajón del armario la funda de su Smith & Wesson, modelo Bodyguard de dos pulgadas, un pequeño revólver que poco tenía que ver con su HK USP reglamentaria de 9 milímetros. Por ahora, era la única que estaba autorizada a llevar.

El inspector Olmedo dejó la carpeta sobre la mesa cuando su segundo, el subinspector Vizcaíno, le dio con el codo en el brazo. A través de la enorme cristalera del despacho, vieron que Elia Sandoval caminaba por el pasillo hacia ellos.

—No entiendo por qué Blasco quiere que se reincorpore —dijo Vizcaíno.

—Porque es buena en lo suyo y porque estamos de mierda hasta las orejas con este caso.

—No me jodas, Olmedo: esa tía está loca.

—Ya sabes que son órdenes del comisario, o sea que pórtate bien.

—¿Y me lo dices a mí? Mejor será que se lo aclares a ella.

Vizcaíno levantó la mano derecha, la puso a la altura de los ojos de Olmedo y giró el dorso para enseñarle una gruesa protuberancia que tenía justo encima de los nudillos.

—Baja eso —dijo Olmedo—, y tengamos la fiesta en paz.

Vizcaíno se miró la mano y la guardó en el bolsillo derecho del pantalón.

—Esa hija de perra me las va a pagar algún día —farfulló.

Cuando Elia entró en el despacho, no pudo disimular la contrariedad por encontrarse con el subinspector Vizcaíno. Hizo amago de irse, pero Olmedo se adelantó dos pasos y le estrechó la mano.

—Me alegro de verte, Elia.

—Gracias, Juan.

Sin moverse del sitio, Vizcaíno levantó la mano izquierda a modo de saludo y alzó levemente el mentón. Elia hizo un ademán semejante.

—¿Qué tal la investigación privada? —preguntó Olmedo.

—Aburrida.

—Eso me tranquiliza.

Olmedo soltó la mano de Elia y la invitó a acercarse a la mesa.

—Bueno, cuéntame qué ha pasado y qué hago aquí en vez de perseguir infidelidades —arrancó Elia.

—Han secuestrado a una mujer de unos treinta años. Hemos recibido la foto poco antes de dejarte el mensaje en el contestador.

—¿Alguna denuncia por desaparición?

—No.

—¿Algún testigo?

—Tampoco.

—Y, entonces, ¿cómo sabes que es un secuestro?

—Lo sabemos.

Elia unió las manos como si estuviera rezando.

—Pero, Juan, si ni siquiera sabes si se ha ido de viaje con su novio, ¿cómo me hablas de un secuestro?

El subinspector Vizcaíno dio un golpe con el puño izquierdo en la mesa.

—Tan comprensiva y amable como siempre, inspectora.

Elia se protegió instintivamente la cara, como si Vizcaíno hubiera querido golpearla. Después bajó los brazos y miró la protuberancia de la mano del subinspector, y no se sintió mal por haber sido ella la causante de esa marca que acompañaría a Vizcaíno para siempre. Si hubiera sido menos arrogante e intimidatorio, no habría sacado lo peor de ella, y no le habría clavado su pluma Montblanc en la mano. Y tal vez, solo tal vez, no habría solicitado la excedencia voluntaria para evitar una sanción disciplinaria.

—Déjanos a solas, Nico —dijo Olmedo.

Cuando Vizcaíno salió y se alejó unos pasos por el pasillo, Elia comentó:

—No me dijiste que él estaría.

—Me pareció lo mejor. Estamos escasos de efectivos, no damos abasto con el trabajo y nos llueven hostias desde todas partes, así que te pido lo mismo que a él: dejad a un lado lo que tengáis personalmente. Es una orden de Blasco.

—Está bien: volvamos al caso.

Olmedo señaló la carpeta que había sobre la mesa. De la esquina superior derecha sobresalía un papel grueso.

—Ahí dentro está la fotografía de la mujer secuestrada de la que te he hablado. —Olmedo hizo una pausa para observar el efecto que le producía a Elia la revelación y añadió—: Alguien nos la hizo llegar esta misma mañana. —Elia la miró atentamente, hojeó el expediente y, luego, volvió sobre la fotografía. Se fijó en que enfocaba a la mujer desde arriba. Parecía estar sentada sobre una tela arrugada, seguramente una cama. La luz la perfilaba de tal manera que permitía recrearse en cada detalle, en los bordados de la bata blanca que vestía, en la pequeña medalla que colgaba de su cuello, en el extraño brillo de sus ojos color avellana. Por detrás se distinguía el paño ciego de una pared llena de manchas que, por su tonalidad oscura, parecía un lugar húmedo y frío—. ¿Hay algo que te llame la atención? —preguntó Olmedo.

—La mujer está marcando un dos con los dedos.

Olmedo asintió. A continuación, sacó una carpeta del primer cajón de su escritorio, la abrió, extrajo una fotografía y la puso con cuidado encima de la mesa.

—Ahora mira esta otra fotografía —dijo—; es de otra mujer. Apareció asesinada hace unos seis meses, el 5 de enero, para ser más exactos. Antes de que apareciese el cadáver, recibimos esta fotografía. El gesto es similar en las dos fotos, pero aquí la víctima solo enseña un dedo.

—¿Es un mensaje?

—Sí. Entonces obviamos que el asesino trataba de decirnos algo; ahora creemos que sí.

Elia reparó unos segundos en la segunda fotografía. La puesta en escena era prácticamente la misma: el mismo ángulo de enfoque, la misma posición sobre la cama… Esta víctima tenía también el pelo castaño, revuelto sobre la cara, de modo que apenas se le entreveían los ojos y la boca. En la fotografía aún estaba viva, con el índice derecho artificiosamente rígido y estirado.

—¿Quién es? —preguntó Elia.

—Amaia Braganza, funcionaria del Ministerio de Sanidad y perteneciente al equipo de la Organización Nacional de Trasplantes. El cadáver lo hallamos en el parque de la Quinta de la Fuente del Berro trece días después de recibir la fotografía.

—Apareció desnuda y con signos evidentes de tortura. Leí todos los artículos que encontré en la prensa. No había por dónde pillar el asunto.

—Y tanto… No averiguamos gran cosa, así que el caso se archivó judicialmente.

—Joder.

—Quizá haya una posibilidad de reabrirlo…

—¿Crees que es un asesino en serie?

—Es una posibilidad. Si los casos están conectados y el secuestrador nos está indicando el número que hace en su serie, tenemos trece días antes de que tengamos otro cadáver dando vueltas por Madrid.

—¿Eso es lo que opina Blasco?

—Sí, yo solo hago de emisario. Insisto: la cuestión es si ambos casos están conectados; quizá solo sea una puta casualidad el asunto de los dedos.

—Ya, Juan, pero esto es un homicidio… Pedí una excedencia y ahora me dedico a las infidelidades matrimoniales, las estafas a compañías de seguros y esa clase de cosas.

Olmedo agravó un poco el tono de voz, sacó una segunda foto del expediente de Amaia Braganza y la puso en la mesa, junto a las otras.

—Antes de que tomes una decisión precipitada, mira esto —dijo.

En esta tercera fotografía, Amaia Braganza estaba bocabajo y desnuda, con las piernas ligeramente abiertas. Se le veía la fibra muscular en la espalda y jirones de carne roja en la cara interna de los muslos, que habían sido seccionados con un objeto cortante. Era como si la policía científica hubiese querido preservar la identidad de la víctima, enmarcarla sin rostro, anónima, como la escultura de un parque.

—A Braganza la secuestraron el día de su cumpleaños —informó Olmedo— y, como puedes ver, su asesino se tomó su tiempo en asesinarla. Alguien le dijo a Blasco que podían apreciarse aspectos rituales, como si fuese una especie de sacrificio… Por eso se le llamó «caso 666».

—Archivado judicialmente.

—Por ahora.

—¿Y si el asesino es solo un imitador? —preguntó Elia.

—¿Por qué lo dices?

—El caso estuvo en los medios más de tres semanas. ¿Se llegaron a publicar las fotografías?

—Sí.

—Puede que algún perturbado con afán de protagonismo se hubiese fijado en el detalle de los dedos y esté intentando atribuirse la autoría del primer asesinato, ¿no?

—Es improbable… —repuso Olmedo desviando la mirada.

—¿Me estás ocultando algo?

—¿Por qué lo dices?

—Porque has mirado a la izquierda, y eso significa que mientes.

Olmedo comenzó a recoger las fotografías.

—He mirado a la izquierda porque las fotografías me quedan a ese lado —se defendió—. Además, tenemos pruebas de que en el asesinato pudo estar implicado un grupo de personas.

Elia cruzó los brazos sobre el pecho y dijo:

—Entonces, no hay asesino serial…

Olmedo abrió el primer cajón de su escritorio y guardó las dos carpetas. Después se apoyó en el borde de la mesa.

—No, pero hay una especie de líder espiritual que guía al rebaño, como una secta o algo así. Un testigo de la macabra ceremonia a la que fue sometida Amaia Braganza nos lo contó.

—¿Y dónde está ese testigo?

Olmedo agachó la cabeza y se estiró con cuidado una arruga del pantalón.

—Muerto, desgraciadamente.

—¿En serio?

—De infarto, a los treinta y cuatro años.

—Venga ya…

—Y no solo eso, sino que murió en la misma cuenta atrás que Amaia Braganza. Luego, alguien del ministerio presionó a Blasco para que diésemos carpetazo al asunto cuanto antes. Alguien no quería que sus ilustres apellidos se aireasen en la prensa ni que trascendiese lo que había declarado.

—Pero ¿de quién estamos hablando?

—Del hijo de Martínez-Cifuentes.

—¿El magistrado?

—Sí, su hijo Guzmán era abogado especialista en derecho militar. Él fue la última persona que vio con vida a Amaia Braganza. Bueno, él y sus asesinos.

—¿Y dónde trabajaba ese Guzmán?

Olmedo la miró expectante y se demoró unos segundos en responder.

—En el bufete de tu padre.

Elia se deshizo la coleta, se estiró el pelo hacia atrás cuanto pudo y se la volvió a hacer.

—Así que era eso.

—¿El qué?

—Lo que me ocultabas antes.

—No, eso es circunstancial.

—¿Entonces?

—En todo caso, lo que evité decirte antes es que descubrimos que, sin Martínez-Cifuentes, no había caso y tuvimos que cerrarlo. Blasco quiere que lo investigues. Haremos el papeleo para tu reincorporación por necesidades del servicio solo para cubrir el trámite. Pero no te preocupes: mientras te decides a regresar por tu propia voluntad, yo firmaré tus intervenciones. Lo único que te pido es que no me metas en líos.

Capítulo 2

La familia Tekkal fue una de las primeras en instalarse en Kopo en 1954. De hecho, podría decirse que, junto con otras familias yazidíes, fundó esta pequeña aldea situada en la región de Nínive, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Sinyar, en el noroeste de Irak. Las tierras pertenecían a varios terratenientes sunitas de Mosul que se avinieron a negociar, entre otras razones, por las insurrecciones contra la monarquía hachemita que los protegía y que había asumido con apenas dieciocho años el rey Faisal II, la cual se encontraba en serio peligro. Esas tierras quedaban lejos de Mosul, y los terratenientes preferían venderlas a buen precio antes de que uno de los golpes de Estado que se estaban organizando saliese adelante.

Entre los terratenientes mosulinos, el que llevó el peso de la negociación con la familia Tekkal fue Abdel Raûf. A Raûf, como buen terrateniente, no le importó que su decisión implicase el desahucio de los agricultores suníes que trabajaban sus tierras. La mayoría aceptó de manera resignada que su suerte había cambiado y que debía emigrar hacia otros sitios donde los rendimientos de los cultivos serían menores. Sin embargo, uno de los agricultores, Mohamed Ashour, acudió a ver a Raûf, se arrodilló ante él y le suplicó que reconsiderase su decisión. Como agricultor, dijo, amaba aquella tierra casi tanto como su propia vida y estaba convencido de que Alá lo iba a bendecir con tan buenas cosechas que podría pagar una renta incluso superior. Abdel Raûf le explicó que la oferta de la familia Tekkal era muy superior a cualquier otra que él pudiera hacerle y, por tanto, le ofrecía trasladarse, como el resto de los agricultores, a alguna de las otras propiedades que tenía en la región.

Mohamed Ashour reaccionó de manera iracunda y le gritó que era un pecado vender la tierra a un infiel yazidí, a un kuffar que renegaba de Alá y que adoraba al diablo. A ojos del Profeta, no era motivo suficiente que la familia Tekkal ofreciese un rebaño de trescientas ovejas y dinero para desalojar a los agricultores musulmanes y a sus familias. Abdel Raûf se ofendió y le pidió que se fuese.

Cuando llegó el día en que hubo de recoger sus pertenencias y entregar sus tierras, Mohamed Ashour se arrodilló ante los nuevos propietarios, cerró la mano alrededor de un puñado de tierra y lo elevó ante sus ojos jurando venganza. Dishan Tekkal y su esposa se quedaron en silencio mientras el furibundo agricultor suní se alejaba seguido de sus ocho hijos con los hombros aplastados por sacos llenos de ropa y herramientas. Dishan Tekkal posó su mano callosa sobre el hombro de su hijo Marcus y, con resignación, le dijo que llevara los caballos a que abrevasen. Luego, se dirigió a su esposa y le dijo:

—Mujer, no te preocupes por ese buen hombre: le hemos pagado a Abdel Raûf un precio elevado por estas tierras; son nuestras a partir de ahora. Ese agricultor trabajará las tierras de Abdel Raûf en otro lugar. A él y a su familia no les faltará de nada.

El invierno de 1959 había sido especialmente duro, no tanto por las inclemencias del tiempo como por las amenazas que los vecinos de Kopo recibían de los antiguos moradores de sus tierras. En la aldea, muchos se preguntaban si ese comportamiento intimidatorio que mostraban los sunitas tendría algo que ver con el cambio de rumbo que había sufrido el país desde la llegada al poder del general Kassen tras ejecutar al rey Faisal.

—¿De verdad creéis que van a dejarnos en paz? —aventuró temeroso un hombre al que le faltaba un ojo mientras fijaba el otro en el rostro de Dishan—. Si no son capaces de sacar fruto a sus nuevas tierras, seguro que volverán.

—Iré mañana a Mosul y hablaré con los terratenientes —dijo Dishan.

—No —dijo un anciano de la casta pir—, Melek Taus dispondrá por nosotros; solo somos sus fieles servidores.

Cuando murió su padre, en 1967, Marcus Tekkal se había convertido ya en un hombre devoto y respetado en la comunidad. Llevaba el pelo recogido en dos largas trenzas y la cabeza cubierta con un pañuelo blanco. A pesar de su juventud, su voz ganaba autoridad día tras día en la jevat o «casa de reunión», donde los hombres se reunían con el mujtar para tratar los problemas de la aldea. En los últimos nueve años, Kopo había disfrutado de una relativa calma, y los problemas que se suscitaban tenían que ver más con cuestiones comerciales o familiares que con desencuentros con sus vecinos musulmanes. Muchos en la jevat creyeron que el Venerado había intercedido en su favor cuando el general Kassen, al poco tiempo de tomar el poder, había relegado a la comunidad sunita del Gobierno a la que pertenecían Mohamed Ashour y el resto de los antiguos moradores de las tierras en favor del Frente Nacional Unificado, integrado por chiitas y kurdos.

En los momentos de duda, Marcus se tomaba unos segundos antes de expresar su opinión recordando las últimas palabras que había pronunciado su padre antes de morir:

—Nunca olvides que Melek Taus gobierna nuestras conciencias; sé fiel a lo que te dicte en cada momento, y siempre estará de tu parte.

Y eso hizo cuando, cumplidos los cuarenta, después de muchos años entregado al estudio de la religión y las tradiciones de su pueblo, tomó por esposa a Kathrine Darwish a finales de 1990. También cuando al poco tiempo nació su hija Rojian.

El sonido agudo y quejumbroso de la polea del aljibe le hizo abrir los ojos. Kathrine tiraba de la cuerda y el cubo ascendía desde las profundidades del pozo. El viento levantó a su alrededor una nube de arena. Su pequeña, Rojian, salió disparada del establo y se acercó corriendo, y Marcus la recibió con una sonora carcajada al ver que la túnica se le había enredado en la cabeza. Después de ayudarla a desenrollarla, le dio un beso y le dijo que se lavase las manos, que pronto comerían. La pequeña Rojian corrió hacia el interior de la casa.

Marcus observó el montón de arena que se elevaba bruscamente en forma de espiral y se deshacía en el aire. El viento había cesado y el cielo resplandecía de nuevo sobre los toldos cuarteados que protegían las casas, y esa repentina calma atenuó la inquietud que le inspiraban sus pensamientos. Vio acercarse a Kathrine y pensó que seguía siendo una mujer atractiva, aunque en su rostro eran visibles los síntomas de una madurez prematura. Kathrine resopló cuando dejó el cubo a los pies de su marido.

—¿Ocurre algo? —preguntó.

A través de la cortina que servía de entrada a la casa, Marcus vio que Rojian había cogido una pequeña oveja de trapo y se había puesto a jugar con ella.

—Mañana llevaré a la niña al templo de Lalish.

Kathrine se excusó, entró en casa, fue a la cocina y regresó enseguida con un plato de humus y pan. Se lo tendió y dijo:

—Voy a trocear el cordero.

—Espera —dijo Marcus—, ¿no te parece bien?

Kathrine se volvió, dio dos pasos hacia su marido y, con la vista fija en el humus, repuso:

—Es muy pequeña para bautizarla. Cumplió los cinco años hace poco.

—Corren tiempos difíciles, mujer.

—Nunca fueron fáciles para los yazidíes, Marcus. —Kathrine sacó del bolsillo una cuchara pequeña y la metió en el plato de humus—. ¿Qué ocurre? —preguntó.

—Sadam Huseín va a tomar represalias contra los kurdos.

—No sería la primera vez.

—Pero esta vez han intentado matarlo. El mujtar cree que los hombres de Sadam no van a parar hasta que acaben con el último insurrecto.

—¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Somos un pueblo de paz.

—Las cosas están revueltas, mujer. Debemos estar preparados. Tenemos que bautizar a Rojian.

Kathrine vio el semblante pensativo de su esposo, lejos de Kopo y de su hogar.

—Marcus, temo que los acólitos del sacerdote indaguen sobre el destino de su alma. Rojian es aún pequeña y demasiado vulnerable para superar la prueba. Yo no la he pasado aún… Y tú la pasaste cuando tenías veinte años, no cinco, como tiene Rojian.

Marcus soltó un profundo suspiro: sabía a lo que se refería su esposa. Untó humus en un pedazo de pan, lo masticó y, después de tragarlo, dijo:

—Me preocupa que la niña muera sin haber recibido el bautismo, ¿lo entiendes?

—¿Y por qué iba a morir?

—Los sunitas han comenzado a acosar de nuevo nuestras aldeas. Estoy seguro de que esta vez alguien de la familia Ashour aprovechará la situación para pedir venganza.

Capítulo 3

El comisario Blasco le hizo una señal para que tomase asiento frente a él. A Elia le pareció que el comisario había perdido algo de pelo desde la última vez que se vieron. Sus ojos, insulsamente marrones, parecían atrapados bajo unas pobladas cejas. Un cruce de miradas fue suficiente para que ambos se percatasen de lo incómodo de la situación.

—¿Qué tal se encuentra?

—Sorprendida, comisario.

—Esto no tiene que ver con su padre, inspectora.

—Pero sí con un abogado que trabajaba en su despacho y que murió justo cuando no debía… ¿Qué quiere de mí?

—Lo que le ha dicho el inspector Olmedo: investigue el caso de Amaia Braganza desde cero y encuentre las posibles concordancias con el secuestro de la mujer que nos han comunicado esta mañana.

—Eso se parece mucho a volver al servicio activo, ¿no?

—Por ahora no. Sé cómo está su madre y no le estoy pidiendo que vuelva al servicio activo; tan solo que dedique algo de su tiempo a revisar un caso que está archivado judicialmente.

—¿Por qué yo?

Blasco miró un segundo a Olmedo, se inclinó hacia la mesa y, en un tono repentinamente grave, dijo:

—Porque alguien de dentro pudo haber colaborado.

—¿Qué indicios tiene para pensar eso?

—La muerte de Martínez-Cifuentes, por ejemplo.

—¿No había muerto de un infarto?

—Demasiada coincidencia, inspectora… Murió antes de que pudiese ayudarnos a rescatarla. Fue una muerte muy oportuna, vaya.

—Pero eso no aclara por qué yo, que llevo casi año y medio lejos de la comisaría.

—Por eso mismo: porque está libre de sospecha. —El comisario Blasco le hizo una seña al inspector Olmedo para que cogiese un legajo y lo colocase sobre la mesa—. Gracias, inspector. ¿Puedo contar con usted, Elia?

—Solo si tengo en mi equipo al subinspector Miguel Coronado.

El comisario Blasco apoyó la mano sobre el legajo y dijo:

—Eso sería sumar irregularidad sobre irregularidad. El subinspector Coronado no es precisamente discreto y, como le dije, por ahora, su vuelta al servicio solo será en el papel. Olmedo y yo la respaldaremos.

—Es mi única condición —insistió Elia.

—¿Puedo preguntarle por qué? —quiso saber Blasco.

—Trabajar con Miguel es como si llevase una pata de conejo en el bolsillo.

Blasco ladeó la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces ponderando la propuesta de Elia. Miró al inspector Olmedo y este hizo un gesto de aprobación.

—¿Quedaría eso entre nosotros tres?

—Sí.

Blasco empujó el legajo hacia Elia.

—Bien, en ese caso —dijo—, hablaré con el jefe de unidad de su excompañero; mientras tanto, lea el expediente.

—De acuerdo. Me pondré al día hoy mismo.

—Otra cosa: ¿conoce a Dante Blanco?

—No.

—Es un experto en satanismo. Colaboró con nosotros en la investigación de Amaia Braganza. Es joven y se viste un poco raro, pero es un chico despierto. Le caerá bien. Quiero que lo tenga cerca al menos en los primeros pasos de la investigación.

El patriarca de la familia, Julián Zulueta del Moral, llegó a Madrid a finales de junio de 1950 como apoderado general del Banco de Vizcaya. Junto con él, viajó su esposa, Lourdes Sanz de Iturriaga, quien añoró desde el primer día la atmósfera húmeda y salada del Cantábrico en la playa de las Arenas. A Julián Zulueta no le costó mucho abandonar el palacete familiar donde residía en el barrio de Neguri, en Getxo, por otro similar de la calle Serrano; se hablaba de que en Madrid se podía hacer mucho dinero en aquel tiempo, y para él el dinero era más importante que la exasperación que le producía el sofocante verano madrileño a su esposa.

La capital comenzaba a salir de las penurias causadas por la Guerra Civil, y la dictadura franquista quería aprovechar la coyuntura para convertirla en una megalópolis al estilo de las grandes capitales europeas. Madrid había sido el emblema republicano durante la guerra, por lo que Franco anhelaba cambiarla de arriba abajo y, fiel a su visión imperialista, hacer de ella el escaparate de su nueva España. La idea pasaba por una reconstrucción del centro y la anexión de un buen número de municipios de alrededor. El proyecto, muy ambicioso, fue aprobado por el Consejo de Ministros.

La noticia de que semejante reestructuración urbana estaba en marcha atrajo enseguida a las entidades bancarias, interesadas en financiar todos los grandes negocios inmobiliarios que surgirían a raíz del proyecto. Además, el plan de la dictadura contaba con el apoyo crediticio de la Administración estadounidense, que agradecía así las señales de aperturismo y, sobre todo, el acuerdo para establecer bases militares de su ejército en suelo español. Muchos hombres de negocios vieron en esos vientos de cambio económico una buena oportunidad de ganar mucho dinero. Julián Zulueta fue uno de ellos.

Como apoderado general del Banco de Vizcaya, negoció asiduamente en nombre de empresarios vascos con el Ministerio de la Vivienda para obtener la adjudicación de varios de los inmensos complejos de vivienda social. Con el tiempo y el conocimiento del terreno, retomó su vieja profesión de abogado y abrió un exclusivo bufete en la calle Casado del Alisal. Desde las ventanas del despacho podía elegir entre mirar a la parte de atrás del Museo del Prado o a la entrada al parque del Retiro.

El despacho jurídico Zulueta y Asociados se convirtió rápidamente en un punto de referencia para aquellos empresarios vascos que emprendían negocios inmobiliarios en la capital o que pretendían extenderlos a otros puntos de la geografía española. Viviendas sociales, las primeras urbanizaciones para la clase media alta al este del parque del Retiro, la remodelación de la avenida del Generalísimo —rebautizada años más tarde como paseo de la Castellana—, los primeros rascacielos… El afán especulador crecía casi al mismo ritmo que la fortuna de Julián Zulueta.

La voracidad constructora de los empresarios, amparada en el paquete de bonificaciones y exenciones fiscales aprobadas por la dictadura, hizo que Madrid duplicase su población en poco más de una década. Como la ciudad carecía de infraestructuras para absorber a tanta gente, las clases obreras y menos pudientes debieron alojarse en una amalgama de áreas metropolitanas circundantes donde lo único que abundaba eran la escasez y la precariedad. Mientras tanto, los grandes artífices de la remodelación urbanística de la capital, como Julián Zulueta, construían una vida de ensueño en sus palacetes de la calle Serrano y preparaban a sus hijos para que heredasen los imperios familiares que estaban construyendo.

Julián y Lourdes tuvieron dos hijos: Fermín y Gonzalo. Los dos tenían los ojos azules y el cabello claro, aunque Gonzalo, el menor, con un matiz cobrizo. No había constancia de ningún Zulueta pelirrojo y tampoco en la familia Sanz de Iturriaga, así que la broma favorita de Fermín era machacarlo en público diciéndole que era adoptado. Al final, Gonzalo siempre caía en la trampa, empujaba a Fermín y este encontraba la excusa perfecta para zarandearlo y dejarlo en ridículo. Pero si a algún otro se le ocurría acercarse a Gonzalo para acosarlo, entonces Fermín se plantaba ante él y le decía: «Eh, tú, cuidadito: el zángano es mío». Ese falso sentimiento de protección y la ira que subyacía bajo el mismo marcaron la infancia de ambos.

Si Gonzalo se quejaba a su madre, Fermín decía: «Lo que pasa es que es un llorica y no sabe aguantar una broma, mamá. Lo hago por su bien, a ver si espabila de una vez». Lourdes le pedía a su marido que hiciera algo, que aquello podía ser peligroso. Sin embargo, Julián, partidario de que los chicos se arreglaran entre ellos, se tomaba esas cosas a la ligera. «Deberías haber visto qué cosas hacíamos en los maristas, mujer», decía.

Llegó un momento en que Gonzalo estaba tan lleno de impotencia que dejó de quejarse y aceptó que su hermano se ganase la simpatía y las risas de sus compañeros dejándolo como un trapo. Hay personas que temen verse convertidas en actores secundarios de su vida, como si hubieran nacido sabiendo que, de no ser los primeros, nunca serán felices. Y Gonzalo sabía que, bajo la apariencia sociable y amistosa de Fermín, se abría una frontera de oscuridad de la que nadie más era consciente.

A sus setenta y tres años, Fermín Zulueta seguía ejerciendo de abogado porque era la manera que tenía de seguir sintiéndose joven. Además, como dueño y señor del despacho Zulueta y Asociados, elegía con qué clientes trabajar y cuándo hacerlo. Solo su desmedida ambición explicaba cómo había transformado el coqueto y exclusivo despacho familiar que había heredado de su padre en un imponente bufete que ocupaba tres plantas donde trabajaban casi un centenar de profesionales de la abogacía, incluido su hermano Gonzalo. No había escatimado en gastos cuando lo remodeló integralmente: el ascensor de cristal, el salón inglés o la gran terraza solían ser alabados de manera unánime por su clientela. Era una manera, como cualquier otra, de hacerle saber que respetaban y admiraban lo que había construido durante más de cuatro décadas.

Quizá por esa razón, Fermín llevaba semanas sintiéndose incómodo frente a aquellos dos abogados sin canas con los que había negociado un acuerdo de colaboración entre una empresa emergente en el sector de las nuevas tecnologías y una productora de cine y televisión con la que llevaba años trabajando y que, como consecuencia de no haberse adaptado a tiempo, ahora requería de ayuda para colocar sus productos en plataformas digitales. Como si fuera una broma de mal gusto, los jóvenes abogados lo trataban como a un dinosaurio en peligro de extinción; como si ellos, por su juventud, estuvieran de vuelta de algo en la vida.

Cuando el más menudo, que llevaba el pelo cortado a tazón, le devolvió el documento sin abrir la boca, Fermín respiró aliviado. Era la sexta versión que esos dos niñatos le habían obligado a hacer en la última semana.

—Entonces, ¿estamos de acuerdo? —preguntó.

El que llevaba la camisa blanca salpicada de pequeños tréboles de cuatro hojas y una corbata violácea de textura brillante con un nudo estrecho asintió:

—Sí, Fermín, podemos firmar cuando usted quiera.

Fermín se colocó el pañuelo que sobresalía del bolsillo de su chaqueta, se alzó lentamente y adelantó una mano por encima de la mesa para sellar el acuerdo. Quizá él no tenía ni puta idea de programación o algoritmos, ni de toda esa extraña jerga que utilizaban esos dos gilipollas con la clara intención de confundirlo; sin embargo, dominaba las modalidades tradicionales de capitalización de las sociedades mercantiles y cómo aventajar a quien tiene más músculo financiero. Por eso, sonrió de manera genuina cuando les estrechó la mano y dijo:

—De acuerdo, pero no me tratéis de usted, que me hace más viejo de lo que ya soy. ¿Me dejáis que os invite a tomar algo para celebrarlo?

—No podemos, colega —respondió el abogado del pelo cortado a tazón—. Son casi las ocho y media, y tenemos que hablar con nuestro cliente. ¿A qué hora firmamos mañana?

Fermín simuló decepcionarse.

—A las diez y media.

—¿Y dónde?

—Aquí mismo.

El abogado de la corbata violácea soltó una carcajada y se atusó la barba con una mano desde la parte ancha hasta la punta.

—Caray, Fermín, con notario a domicilio; mira que sois sibaritas los abogados de toda la vida.

De camino a la calle, el de la corbata violácea le hizo un par de observaciones sobre las instalaciones: a ver si modernizaba no sé qué, a ver si modernizaba no sé cuántos, todo con palabras raras que él desconocía. Cuando los despidió en el ascensor de cristal y regresó hacia su despacho, pensó que los tréboles de cuatro hojas bordados en la camisa del gilipollas más alto eran algo así como una ironía del destino. Tanto engreimiento y tanto presumir de haber estudiado en Estados Unidos, y tanto borrador de documentos en Google Drive, para terminar pasando por alto una cláusula que permitía a su cliente acudir a ampliaciones de capital sin restricciones. Por muy moderna que fuera la empresa tecnológica, no tenía ni el dinero ni el músculo financiero suficiente para igualar las aportaciones que hiciera la anquilosada productora a la que él representaba. Si su cliente inyectaba el suficiente dinero en la nueva sociedad, diluiría el peso de las acciones de la empresa tecnológica hasta reducirlo a la mínima expresión. Llegado ese momento, buscaría al hombre de los tréboles azules y le diría que, en efecto, así trabajaban los dinosaurios.

Victorias así le hacían sentir nostalgia de su época de juventud. En otro momento, habría llamado al cliente o a unos amigos y se habría corrido con ellos una juerga en condiciones por los bares de la calle Doctor Fleming y hubieran terminado yéndose de putas, que en esa zona las había, y muy buenas. Aquel ritual lo había conservado hasta no hacía mucho, cuando le diagnosticaron que sus riñones fallaban y que debía someterse a diálisis y esperar un trasplante. Solo una situación extrema como esa lo había retirado de su antigua vida.

Llevaba varios años sin probar el alcohol, así que le había sonado raro escucharse invitar a tomar algo a esos dos abogaduchos. Era la primera vez que pensaba seriamente en tomarse una copa desde que le trasplantaron el riñón. Siete meses de diálisis, el rechazo del riñón de su hermano Gonzalo y la aparición in extremis de un segundo riñón lo habían convencido de que debía cambiar el sabor del Cardhu por el del agua mineral.

De regreso al despacho, le encargó a la secretaria que llamase al notario y verificó con ella que no tenía más asuntos urgentes que atender. A continuación, le pidió que avisara a Waldo para que lo esperase en el garaje.

—¿A casa, señor? —le preguntó Waldo al verlo salir del ascensor.

—Hoy no, Waldo.

Diez minutos más tarde, Waldo Marco detenía el coche en el encuentro del paseo de la Castellana con la calle López de Hoyos. Fermín esperó a que el coche se alejase de allí para cruzar el paso de cebra. Después subió la calle del Pinar hasta el número 6. La puerta del local se abría en forma de herradura bajo un chaflán metálico que sobresalía del edificio. El suelo estaba cubierto con una alfombra roja con el nombre del local en letras doradas. El traje negro le daba al portero un aspecto siniestro; sin embargo, su cara destilaba amabilidad.

—Buenas noches, señor.

Todavía era joven la primera vez que había estado allí celebrando una despedida de soltero. Después había habido otras muchas, no sabría decir si más o menos de cien, pero muchas. Desde lo del trasplante, había dejado de ir: le parecía una humillación pedir agua en un sitio así.

Caminó hasta la mitad del local y se apoyó en la elegante barra de madera, al más puro estilo inglés, que recorría la estancia. Echó una mirada al fondo y, entre la escasa iluminación que reinaba allí, le pareció adivinar tres mujeres, una cubitera con champán y un hombre con un ostentoso reloj de oro. Cuando intentaba averiguar a quién pertenecía ese reloj, Fermín escuchó la voz del camarero dirigirse a él.

—¿Caballero?

—Un Cardhu de doce años. Sin hielo, por favor.

Fermín observó al camarero mientras le servía el whisky en un vaso bajo. Tenía el cabello voluminoso y peinado con una raya que parecía hecha con tiralíneas. La camisa blanca y la pajarita completaban un aspecto parecido al de los tahúres de las películas del Oeste americano. Al dar el primer trago, pensó en la primera vez que había pagado a cambio de sexo. Fue en una casa lúgubre cerca de la calle Infantas, donde se jugaban grandes sumas de dinero al póquer. Ya no se acordaba del nombre del sereno; solo de que era gallego y conocía los entresijos de cada casa mejor que sus propios dueños. Desde entonces, siempre bebía whisky cuando iba de putas.

—Hola… —oyó a su derecha.

Una joven se había sentado a su lado. Por el pelo negro y cardado, le recordaba a una chica de los años ochenta. Sus ojos eran grandes y juguetones, adornados por unas pestañas postizas que se movían como el dispositivo de una cámara fotográfica. Llevaba un top blanco y una falda estrecha de piel, también blanca, que enseñaba sus piernas desnudas y bronceadas. Como vio que Fermín se las miraba, descabalgó una de la otra y se inclinó hacia él.

—¿Tienes nombre, guapo?

—Alfredo —dijo él.

—Yo soy Marta. ¿Me invitas a una copa de champán, Alfredo?

En ese momento una mujer se sentó al otro lado. Su cabello rubio, cuidadosamente peinado hacia atrás, dejaba al descubierto su rostro. Las cejas felinas y arqueadas, los ojos azules, sumidos en la marea de reflejos que desprendían las luces de neón de la barra. Todo cuanto hasta ese momento hubiera tenido Marta de interesante quedó reducido a cenizas. Fermín se inclinó ligeramente hacia la recién llegada, pero, antes de que pudiese decir nada, se levantó del taburete y desapareció entre los murmullos del local.

—Las rusas son muy frías, guapo. Seguro que te lo pasas mejor conmigo.

Entonces la imagen del reloj de oro captó de nuevo la atención de Fermín. Poco a poco, algo más surgió de la penumbra. Primero un cigarro y la llama de un mechero. Luego un destello fugaz iluminando el rostro de su dueño. Lo reconoció. No había duda. Era Igor Garmendia, el consejero delegado de una de las metalúrgicas más importantes del país y cuya cuenta sostenía una parte notable de los salarios de Zulueta y Asociados. No era buena idea encontrárselo: si lo veía ahí, al día siguiente todo el despacho sabría dónde había estado. Prefería guardar las formas, en particular, desde lo del riñón. Lo de hoy iba a ser algo puntual.

—Camarero, póngale una copa de champán a esta señorita, por favor. —A continuación, sacó la billetera y puso un billete de cien euros sobre la barra—. Quédese con el cambio.

Salió del local sin despedirse, caminando apresurado, confiando en que Garmendia estuviese lo suficientemente entretenido como para no reconocerlo. Iba a tomar un taxi cuando escuchó una voz femenina a su espalda.

—¿Tan mal se está ahí dentro?

Fermín se giró bruscamente. Era la misteriosa rubia de la barra. Su acento era fuerte, áspero, como del norte.

—Dímelo tú. No me diste tiempo ni de saludarte.

—No formo parte de esa fauna. Tan solo me gusta venir y pasar un rato.

—¿Eres rusa?

—¿Es lo que te dijo tu acompañante?

—Sí, también dijo que eras fría.

—Bueno, de momento, a ella le has pagado una copa de champán y yo te voy a invitar a otro whisky.

Fermín puso cara de no entender nada.

—¿Nunca te habían invitado a una copa? —añadió ella.

—No, si se supone que yo soy el cliente.

—Aquí no eres el cliente de nadie… Eso sí, te dejo pagar el hotel. Tienes pinta de ser todo un caballero. ¿Te parece bien el Wellington?

Con una leve inclinación del rostro, Fermín dejó que sus labios esbozaran una sonrisa.

—Me parece perfecto.

Capítulo 4

A esa hora de la tarde, los álamos, cipreses y moreras marcaban claroscuros sobre la hierba y el rastro de la luz se perdía en una orilla ondulante de sombras. Un pavo real replegó su abanico de plumas y cruzó el sendero justo por donde Elia tomaba notas en una libreta. El inspector Juan Olmedo se repasó el pelo hacia atrás con una mano y giró la cabeza a la derecha para mirar lo que escribía.

—Añade que la encontró un hombre que hacía footing con su perro.

Vizcaíno movió la cabeza como si acabase de escuchar un disparate y dijo:

—Ahora se dice running.

Olmedo y Elia se dieron la vuelta.

—¿Y qué importa eso? —preguntó Olmedo.

—Cada palabra en su sitio. «Escalafón», por ejemplo, significa ‘cadena de mando’, que nadie puede desobedecer una orden directa, ni por ejemplo atacar a un subordinado.

—Deja ya el numerito, Nico —dijo Olmedo.

—A sus órdenes, señor inspector.

Tras teatralizar un saludo marcial, Vizcaíno tomó un sendero lateral y comenzó a descender los peldaños de tierra hacia la explanada inferior. Elia hizo un gesto de desconcierto y se volvió hacia Olmedo:

—¿Ves como no es una buena idea que trabajemos juntos?

—Calma, Elia, dale tiempo. Le dejaste la mano hecha un cristo.

—Está bien. Centrémonos en revisar la escena del crimen.

—El cadáver de Amaia Braganza —retomó Olmedo— apareció en esa zona ajardinada que está rodeada por un seto en forma de U. Se puede encontrar cierta privacidad, excepto porque tenemos esa terraza que vuela por encima de nuestras cabezas. La autopsia detectó restos genéticos en el cadáver pertenecientes a varios individuos.

Elia escribió en la libreta: «Teatralización de la muerte, exhibicionismo, posible presencia de público…». Olmedo echó un vistazo a la hoja y dijo:

—Eso mismo pensaba Dante Blanco.

—¿Por qué Blasco le da tanta importancia a lo que diga el experto en satanismo ese?

—Porque dio con algunas claves del caso y sostuvo desde el primer momento la tesis del asesinato ritual. Lo que pasa es que tiene veintiocho años y se viste de una manera extravagante, así que los de Homicidios y los del Ministerio del Interior pasaron de su cara. Le dijeron que se dejaba llevar más por su imaginación de escritor que por el rigor de los hechos. ¿Has leído algo de lo que ha escrito?

—No, es la primera vez que escucho su nombre.

—Escribió un ensayo titulado El tribunal de tu carne, que trataba de un caso con cierto paralelismo con el de Amaia Braganza. Blasco lo había leído y le pareció que una opinión fresca como la suya nos podía sacar del estancamiento en que estábamos.

—¿Y de qué va el libro?

—De un sacerdote que asesina a una niña con la excusa de que padece una posesión demoniaca. Dedica mucho espacio a hablar del satanismo, su origen en España, tipos de culto y esas cosas. Tiene mucha información de interés policial. Al parecer, en los foros de internet lo pusieron muy bien. De hecho, tan bien que varias asociaciones cristianas ultraconservadoras se sintieron obligadas a insultarlo y quejarse sobre la mierda diabólica que se publicaba en España.

—Pues nada, habrá que conocerlo entonces. Empiezo a tener más claro por qué le pusieron eso de caso 666.

Capítulo 5

El doctor Viedma llevaba un traje de dos piezas bajo la bata blanca. La espesa mata de pelo blanco, peinada hacia atrás con fijador, se le ondulaba por encima de las orejas en forma de caracolas de mar. Como jefe del Departamento de Anatomía Forense de la Policía Nacional, solía delegar el trabajo de campo y las intervenciones anatómicas forenses en los agentes de la policía científica que trabajaban bajo sus órdenes. Sin embargo, cuando llegaba algún caso complicado o escabroso, a Viedma le gustaba practicar personalmente las autopsias. Era su manera de romper con la rutina y evitar que se fosilizasen sus habilidades.

El inspector Olmedo lo había llamado por teléfono, le había explicado la situación del caso y le había pedido que se reuniese con la inspectora Sandoval para que respondiese a sus preguntas. Ante la eventualidad de que requiriese explicar alguna cosa de manera práctica, Viedma citó a la inspectora en la morgue.

Después de saludarse, Viedma la invitó a tomar asiento en un despacho pequeño que había a la entrada. Elia sacó el informe de su cartera, lo puso sobre la mesa y repasó con Viedma los pormenores de la pericia sobre el cadáver.

—La encontramos en posición de decúbito ventral y con múltiples heridas incisocontusas en espalda y muslos —explicó Viedma—. Probablemente, usaron un cortador con ajuste de cuchilla, pues la profundidad de las heridas era constante. La persona que lo hizo sabía cómo y dónde aplicar los cortes para infligir el mayor dolor posible sin alcanzar órganos vitales.

—¿Estaba viva cuando le hicieron eso?

—Sí.

—¿Está seguro?

—Tan seguro como de que usted y yo estamos hablando aquí sobre el asesinato más extraño que he visto en treinta años de oficio.

—¿Y cómo pudo comprobar el estado de coagulación? En su informe indicó que las heridas estaban limpias…

—Muy observadora, inspectora. Deje que le enseñe algo.

Viedma guio a Elia hasta el cadáver de una mujer que yacía sobre una camilla, se colocó un guante quirúrgico y presionó ligeramente sobre una ingle para enseñarle la zona vaginal.

—A Amaia Braganza le hicieron un corte aquí y otro aquí —dijo marcando con un dedo la cara interna del muslo—. Se trata de una zona con una estructura muy compleja de vasos sanguíneos. Esos cortes, en concreto, siguieron sangrando después de que la limpiasen.

—Entonces, ¿murió desangrada?

—No, murió por asfixia. —Viedma se desprendió del guante quirúrgico, le pidió el informe y lo abrió por una fotografía—. ¿Ve las marcas? Los ojos, la cara y el cuello están plagados de colecciones sanguíneas por rotura de pequeñas vénulas, lo que confirma como causa de la muerte el estrangulamiento. No es frecuente encontrarnos con tal cantidad de lesiones externas; el distinto tamaño que presentan esas hemorragias indica que le fueron aplicando distintos niveles de compresión para producir una obstrucción respiratoria gradual. Debió de ser una agonía larga y dolorosa, porque el exitus no se produjo hasta primera hora de la mañana.

Viedma se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz, buscó en el informe el resultado de las pruebas de toxicología y siguió hablando:

—Encontramos restos de ATT, un potente psicotrópico derivado de la ergotamina; sin embargo, parece que la víctima no estaba bajo su influencia el día en que la mataron. En pocas palabras —añadió quitándose las gafas—: Amaia Braganza se enteró de todo lo que le estaban haciendo… Y no pudo ofrecer resistencia alguna.

—¿Podría decirme si la violaron? Al parecer, la autopsia detectó restos genéticos de varios individuos.

—No encontramos signos de relaciones sexuales orales, vaginales o anales, aunque puede existir algún componente sexual en lo que encontramos en las heridas. ¿Es que no ha leído el anexo?

Elia revolvió la copia del informe de adelante atrás dos veces mientras negaba con la cabeza.

—¿Qué anexo, doctor?

—Veo que sus amigos de Homicidios siguen tan profesionales como siempre… Vamos a mi despacho; tengo una copia completa del informe en mi archivo.

Viedma estiró mecánicamente el brazo hacia la segunda balda del archivo. Seguía en el mismo sitio, o eso dijo, que el día que cerraron el caso. Abandonó la idea de comentar la de asesinatos sin resolver que había en aquellas mismas baldas pensando ya en encontrar el anexo, y respiró visiblemente aliviado al encontrarlo en su sitio.

—Pues verá, inspectora, las muestras de tejido mostraban rastros de saliva de cuatro individuos, pero… había otra que no era humana.

—¿Cómo dice? —dijo Elia, arrebatándole el anexo de las manos.

—Los humanos tenemos un pH alcalino y algunos de los restos que encontramos en las heridas del tronco superior contienen una fuerte concentración de ácido, lo que indica que se trata de un animal con una dieta basada en carne cruda. ¿De verdad no le dieron esta parte del informe? —Elia negó con la cabeza mientras leía todo lo deprisa que podía—. Pues, sí, inspectora, si le hubieran dado el anexo, sabría que los psicópatas que busca drogaron a Amaia Braganza, la cosieron a cortes, la mantuvieron con vida más de seis horas y, cuando les pareció oportuno, la estrangularon. Y, por si fuera poco, dejaron que un perro o un animal similar participara en su fiesta. Algo demencial.

Elia sintió que le daba una arcada y pidió ir al baño.

Capítulo 6

Cuando la vieja furgoneta Datsun se detuvo frente al estrecho valle cubierto de árboles de morera, la estructura cónica del santuario de Lalish emergió entre la niebla como el puente de mando de un barco fantasma. Rojian estaba un poco mareada después de cuatro horas de viaje a través de carreteras serpenteantes. Habían parado en Tal Afar y en Mosul; desde ahí habían hecho el resto del viaje de una tirada. Cuando bajó del coche, imitó a su padre y se quitó las botas. El frío húmedo de la piedra de la explanada que se abría frente al templo hizo que se le agarrotasen los dedos de los pies. En diciembre, en esa zona montañosa, la bruma solía esconder el sol muchos días.

La semana previa Marcus había hablado con los ancianos de Kopo para saber su opinión sobre la situación política. Así, corroboró sus peores temores: la caza de los kurdos emprendida por los soldados de Sadam Huseín había tensado las relaciones con los suníes que habitaron antes que ellos las tierras de Abdel Raûf y los otros terratenientes; raro era el día en que no había alguna pelea entre yazidíes y suníes en alguna aldea del entorno. En la cercana Solagh, de hecho, habían aparecido destrozados dos campos de labranza en la última semana. Todos esos incidentes reafirmaron a Marcus en su decisión de bautizar a Rojian cuanto antes.

—¿Por qué debemos ir descalzos, papá? El suelo está frío.

—Porque estamos en suelo sagrado. Este es el primer lugar que tocó el venerado Melek Taus cuando descendió de los cielos y nos ofreció su protección.

—¿Tú ya habías venido, papá?

—Sí, hija. Hace muchos años, con mi padre. Vine en octubre. Los alrededores del templo estaban engalanados con flores y telas para la celebración del Festival de los Siete Días. En esa fiesta, el Venerado agradece los fastos visitando el templo al frente de los seis arcángeles que Khude, el dios que gobierna sobre todas las criaturas, puso a su servicio.

—Ni siquiera en esa fiesta los yazidíes podemos vestirnos de azul, comer lechuga o hablar mal del fuego, ¿verdad?

Marcus miró a su hija y dudó si no era mejor montarse en el coche y regresar a Kopo; Rojian era demasiado pequeña para comprender el alcance de Melek Taus. No podía contarle que, si ella moría sin haber sido ungida en las aguas del templo de Lalish, Melek Taus no iluminaría su siguiente vida, y quedaría relegada a una existencia animal.

—Sí, recuerda que el fuego es sagrado y que nunca debes hablar mal de él —dijo Marcus.

—¿Y el azul es por respeto al color que luce el ángel Pavo Real en las plumas?

—Así es, hija. —Marcus le pasó a Rojian una mano por el hombro y siguió hablando mientras caminaban—: Khude se creó a sí mismo y a los seis arcángeles dirigidos por Melek Taus, el ángel Pavo Real. Como Melek Taus era venerado por los otros arcángeles, Khude decidió someterlo a una prueba para saber si era fiel y obediente. Así, del barro, creó a Adán y le ordenó que se postrase frente a él. Melek Taus, sin embargo, se negó.

—¿Y por qué hizo eso, papá?

Marcus ayudó a Rojian a subir los escalones de piedra que llevaban a la entrada del templo.

—Porque el Venerado provenía de la luz de Khude, y el hombre, del polvo, pero él se tomó ese acto de rebelión como el mayor ejemplo de lealtad, y por eso le otorgó el color azul y lo convirtió en gobernante de la tierra. —Marcus inspiró hondo nada más alcanzar el rellano superior—. Mira a tu alrededor: este es el lugar que Melek Taus eligió para establecer su trono. Aquí descansan desde hace siglos los restos de sheik Adi, la encarnación del Venerado.

Marcus besó con reverencia los laterales de piedra en el umbral del santuario y golpeó con el puño la madera de la puerta. Rojian escondió la cabeza por detrás de las piernas de su padre y estrujó con sus manitas el pantalón de paño, asustada por el talismán en forma de serpiente negra que custodiaba uno de los laterales de la entrada.

—Tranquila, pequeña: es una serpiente mágica —dijo Marcus pasando la mano por la anatomía sinuosa de la escultura—; ella te dará la fuerza necesaria si alguna vez alguien intenta que renuncies al Venerado.

Escucharon unos pasos que provenían del otro lado de la puerta y, a continuación, el engranaje de la cerradura chirrió en los raíles y se abrió un pequeño hueco. Marcus entrecerró los ojos intentando vislumbrar algo en la oscuridad. Una mujer con la piel oscura como la ceniza y ataviada con una túnica blanca se asomó tímidamente.

—¿Quién eres?

—Soy Marcus Tekkal, de la aldea de Kopo.

—¿Para qué traes a esta criatura?

—Para su bautismo. Los tiempos andan muy revueltos con nuestros vecinos suníes y quisiera que Melek Taus la guíe en su vida.

—¿Conoces los riesgos?

—Los conozco y los acepto.

La monja asintió y miró a Rojian.

—¿Y tú? ¿Quieres entrar por tu propia voluntad?

Rojian se encogió de hombros.

—No debes temerme, pequeña: soy una feqrayyar, una monja entregada al cuidado del sagrado guardián del templo, el jeque Baba Taha. ¿Quieres entrar o no?

—Sí.

—Entonces, sed bienvenidos.

Las paredes del templo desprendían un intenso olor a humedad. No había ninguna ventana y la única luz provenía de las antorchas ancladas a los muros. Rojian caminaba distraída por el eco de sus propios pasos sobre las resbaladizas losas del suelo. En un despiste que tuvo, piso mal, resbaló y, si no hubiera sido por los reflejos de su padre, habría caído en el oscuro estanque abierto en la piedra donde se decía que Azrael, el ángel de la muerte, lavaba su espada después de tomar un alma. Al darse cuenta de lo que había pasado, la monja se volvió hacia Marcus y le preguntó:

—¿Estás seguro de seguir adelante?

—Sí, fue solo un resbalón sin importancia, ¿verdad, Rojian? —dijo pasándole la mano por el pelo.

Atravesaron una sala llena de tumbas hasta llegar a una puerta tras cuyas tablas de madera se entreveían filos de luz. La monja la abrió y caminó hasta un hombre de turbante blanco que estaba sentado al otro lado de una mugrienta mesa, custodiado por varios de sus acólitos.

La monja se inclinó para susurrarle al oído. El jeque Baba Taha no parecía demasiado interesado, movía la cabeza arriba y abajo, desganadamente, sin quitar los ojos de un pergamino hasta que de pronto frunció el ceño y alzó la mirada. Entonces, Rojian se estremeció al ver la enorme cicatriz que le recorría la mejilla derecha y le cruzaba el párpado y la ceja.

—Tranquila, Rojian: se la hicieron los soldados de Sadam Huseín porque no quiso traicionar a Melek Taus. Es la marca de un hombre valiente.

La monja hizo un gesto para que Marcus se acercara. Este le pasó la mano por la espalda a Rojian y le murmuró:

—Enseguida vuelvo. El guardián del templo quiere hablar conmigo.

Marcus avanzó en solitario. Cuando estuvo frente a la mesa del jeque, este le dijo:

—Tu aldea no está en peligro más que cualquier otra. ¿A qué viene tanta prisa por bautizar a tu hija?

La voz aguda y afeminada del sumo sacerdote reverberó en las paredes como el maullido de un gato. La castración resultaba obligada para cualquier sacerdote aspirante a guardián del templo.

Marcus se inclinó tímidamente hacia la mesa y dijo con voz temblorosa: