Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

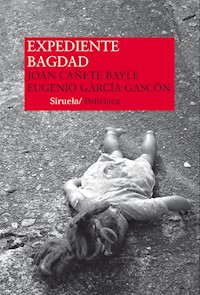

Expediente Bagdad transcurre a contrarreloj en los escasos siete días de caos e incertidumbre comprendidos desde el comienzo de los combates terrestres entre las tropas de Estados Unidos y las de Sadam Huseín al sur de la ciudad y su caída definitiva el 9 de abril de 2003, mientras las estructuras del Estado se desintegran y se acelera la desbandada de las autoridades y de la castigada población civil. El policía Rashid al Said se incorpora a su trabajo en el distrito de Karrada, y además de nuevos rumores sobre la caída del aeropuerto y los consiguientes desmentidos oficiales, en la comisaría le aguarda un mensaje de su superior citándole en una tetería cercana. Allí el comisario Yalal le anuncia que está a punto de abandonar la capital con su familia, y le hace entrega de un sobre que contiene varias fotografías del cadáver de una niña disminuida psíquica con numerosas heridas de arma blanca; Rashid no estaría obligado a coger el sobre y aceptar el caso, no solo por las circunstancias especiales en que se encuentra la ciudad, con los americanos a las puertas, sino también porque lleva muchos años destinado a labores policiales menores como la vigilancia del tráfico y alejado de la investigación criminal desde que ciertas pesquisas suyas estuvieron a punto de destapar un caso de corrupción del ejército en Basora. El comisario tiene la certeza de que Rashid (culto, educado en Occidente, militante del partido Baaz de Sadam y de moral intachable) es una persona a la que su sentido del deber le impedirá hacer lo mismo, pese a las súplicas de su mujer para que huyan cuanto antes a Damasco.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Prólogo

4 de abril

5 de abril

6 de abril

7 de abril

8 de abril

9 de abril

Nota de los autores

Notas

Créditos

A Tomás, Martina y Mati

A Sandra

MISIÓN CUMPLIDA

Pancarta colgada en el USS Abraham Lincoln

durante el discurso de la victoria en Irak

del presidente de Estados Unidos George Bush

el 1 de mayo de 2003.

Prólogo

3 de abril

En Bagdad, aquella noche, la segunda sin electricidad, la guerra sonaba diferente. Al estruendo de los misiles, al zumbido que presagiaba la llegada del caza y enmascaraba su huida, al ulular de las sirenas y al ladrido de los perros abandonados, esa noche, la decimoquinta de bombardeos, se le habían sumado largas ráfagas de detonaciones sordas, de menor intensidad, no tan imponentes como las grandes explosiones. El doctor Rashid al Said conocía bien ese sonido de otras guerras, de otras noches de insomnio: ametralladoras, artillería, tiroteos. El estruendo procedía del otro lado del Tigris, del sureste de la ciudad. De los barrios del sur. Del aeropuerto.

Las paredes del estudio vibraban de vez en cuando a causa de las explosiones. Su despacho era la habitación más pequeña de la casa. Tenía una mesa antigua, una silla y dos paredes con estanterías llenas de libros. En una de ellas guardaba todas las obras del filósofo Friedrich Nietzsche y muchos ensayos sobre su vida y su obra. Algunos títulos los tenía repetidos en distintas ediciones, en francés, alemán, inglés y árabe. En conjunto, la suya era una biblioteca cuidadosamente construida a lo largo de los años, gracias a una constante búsqueda en mercados de libros de segunda mano y librerías polvorientas de Edimburgo y Bagdad. Iluminado de forma precaria por una lámpara mortecina de gasolina y velas colocadas en candelabros, Rashid escribía con parsimonia en una gruesa libreta. Su caligrafía era confusa y sinuosa. Encima de la mesa se amontonaban varios libros abiertos, y un montículo formado por una decena de libretas de espiral de las que usan los escolares, con la cubierta de cartón azul y roja. Juntas formaban lo que el doctor Rashid al Said llamaba su manuscrito, el ensayo sobre la relación entre el pensamiento de Nietzsche y la tradición islámica al que había dedicado años de trabajo.

No solo el ruido de la guerra era diferente, constató el doctor mientras miraba furtivamente por la ventana a través de los visillos corridos. También su aspecto, su textura, se había modificado. Un manto de oscuridad impoluta había engullido Bagdad. Era una negritud total, tan solo punteada por las zanjas de petróleo en llamas que dibujaban unas sombras fantasmagóricas en el paisaje urbano y que elevaban al cielo de Bagdad unas insalubres columnas de humo, negro y compacto, que dificultaban la respiración. Esa noche sin luz y de acordes nuevos en la partitura de la guerra, a Rashid le resultaba muy complicado concentrarse en su manuscrito. Se lo impedía el estruendo de los combates y también el de las decenas de generadores del barrio, incluido el suyo, que alimentaba de electricidad el salón de la casa. Tampoco ayudaba el olor a gasolina que todo lo impregnaba, que se le quedaba prendido en la ropa y en la piel y que le embotaba el cerebro. Pero sobre todo no podía concentrarse en el complejo pensamiento de Nietzsche porque sabía que si se esforzaba lo suficiente y lograba aislarse de su entorno, llegaría a sus oídos el llanto ahogado de Nada, su esposa, la corriente subterránea de la guerra en la casa de los Al Said. Desde el primer día de bombardeos Nada lloraba cada noche. Eran lágrimas de miedo por las bombas y lágrimas de preocupación por Adnan, el hijo mayor, el único varón, el soldado cuya unidad combatía en algún lugar entre Bagdad y Um Qasr y del que no habían tenido noticias en semanas. Pero Nada también lloraba de frustración, y ser consciente de ello es lo que agrietaba la muralla que el doctor pretendía levantar a su alrededor cuando trabajaba en su manuscrito.

«¿Es verdad que los americanos están ya en el aeropuerto?», le había preguntado Nada a modo de saludo cuando él llegó a casa. Sus dos hijas estaban sentadas a la mesa, los platos dispuestos para la cena. El doctor se quitó la chaqueta del uniforme militar y la depositó en el perchero junto con la sobaquera y la pistola. Admitir que no tenía respuesta a la pregunta, mentir o decir lo que pensaba; esas eran sus opciones. Rashid besó a Nada con suavidad en la mejilla.

¿Era verdad que los americanos habían tomado ya el aeropuerto? En el café Nayma, por donde se había dejado caer al acabar su turno antes de acudir a casa, cada parroquiano tenía una teoría al respecto. Algunos habían acudido al café –que permanecía abierto pese a las circunstancias, iluminado con unas cuantas velas y donde solo te servían té– con una radio que permitía sintonizar el servicio en árabe de la BBC. La emisora informaba de la ocupación del aeródromo internacional, situado justo a veinte kilómetros al suroeste de la capital. La televisión oficial había enmudecido ese día durante unas horas, probablemente a causa de los bombardeos, y cuando la señal regresó era en blanco y negro y de una calidad pésima, aunque suficiente para transmitir el diáfano mensaje de las autoridades iraquíes: los americanos, esas «alimañas del desierto», no habían ocupado el aeropuerto. Quienes esa noche habían acudido al café de la calle Nayma lo repetían sin saber si era cierto. No quedaba otra opción. Si el Gobierno lo decía, la gente corriente no podía discutirlo. Así había sido durante décadas. El doctor Rashid escuchaba pero procuraba no intervenir demasiado en las conversaciones, a pesar de que conocía a todos los clientes. Ellos, por su parte, de vez en cuando buscaban su opinión, confiando en que él dispusiera de más información debido a su condición de policía. Pero era una pretensión vana. Pese a su llamativo uniforme de color verde, que tanto respeto imponía a aquellos que no lo conocían, Rashid sabía lo mismo que ellos, es decir, lo que escuchaba por la radio y lo que veía en las calles.

«No lo sé –le había respondido finalmente a su mujer y a sus hijas–. Pero me extrañaría. Un aeropuerto es un objetivo militar difícil de conseguir. Nuestro ejército lo tendrá bien defendido.» Y continuaron cenando, taciturnos, charlando de cuestiones en apariencia triviales, de si un nuevo comercio había cerrado, de si al día siguiente habría que ir a buscar más gasolina para el generador.

A través de los visillos de su despacho Rashid vio unas siluetas que pasaban fugazmente por la calle. Iluminaban sus pasos con unas pequeñas linternas y llevaban el rostro oculto con la kufiya. El doctor no reconoció a aquellos hombres, y se preguntó quiénes serían. Desde hacía un par de días circulaba el rumor de que soldados de élite americanos, especialmente entrenados para hablar árabe como cualquier iraquí, se habían infiltrado en los barrios de Bagdad, vestidos como paisanos, escondidos entre la población. Su misión, decían los hombres en el café Nayma, repetían las mujeres en las tiendas, exageraban los niños cuando lograban escapar de la opresión de sus casas y se lanzaban a las calles a jugar a la guerra, era esparcir rumores para minar la moral de la población y llevar a cabo tareas de espionaje, localizar las defensas antiaéreas, vigilar a los cabecillas de las brigadas de milicias voluntarias para que el día que empiece la invasión de Bagdad los invasores sepan dónde y a quién atacar. «¿Tú crees que es verdad que los americanos están en Adamiya, papá?», había inquirido días atrás su hija pequeña. Y Rashid, que tampoco tenía respuesta a esa pregunta, le había dicho que no, que por supuesto que no.

Esa noche, en un tono que pretendía ser casual, su esposa le había comentado: «¿Sabes que los Abu Ramadan se van mañana?». Las niñas se habían acostado, ella estaba planchando y Rashid fumaba un cigarrillo mientras acababa de apurar un té. Le contestó que no.

«Han contratado tres coches de Abdo. Partirán de madrugada.» Los Abu Ramadan vivían en el mismo edificio, en la planta cuarta, y mantenían excelentes relaciones con la familia de Rashid desde muchos años atrás. El doctor sabía hacia dónde se dirigía la conversación, y por eso optó por callarse. «Van a Damasco. Al parecer tienen parientes allí», insistió ella, sin apartar la vista de la plancha.

«Me voy al estudio –había zanjado la conversación Rashid, mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero, intentando no sonar brusco–. Me gustaría trabajar un poco en el manuscrito.»

Pero esa noche oscura el doctor Rashid al Said no podía concentrarse en su trabajo por mucho que se esforzara. Pasada la medianoche, las explosiones arreciaron y la casa vibró más que de costumbre. Con fastidio, cerró la libreta, se dirigió a la cocina y prendió una hornalla con el mechero. Era un fuego azul e irregular que iluminó levemente la estancia. Se preparó otro té mientras su gata Lulú merodeaba de un lado a otro, atusándose el pelo. Rashid se agachó y alargó la mano para acariciarla. Lulú maulló dos o tres veces. Parecía estar hambrienta y con ganas de descansar. A saber lo que habría estado haciendo durante horas, se dijo Rashid, que se la imaginó recorriendo las calles de Adamiya de arriba abajo en compañía de otros felinos. En una pelea callejera, unos meses antes, Lulú se había quedado tuerta del ojo derecho, con un color lechoso en la cuenca, una deficiencia que no había interferido en sus salidas nocturnas.

–¿Tienes hambre? –le preguntó Rashid con cariño.

La gata respondió con un nuevo maullido y restregó el costado contra su pantalón. A veces, sobre todo cuando estaba en celo, la gata se ausentaba durante días y regresaba en un estado lastimoso, cuando no malherida. Pero por lo general Lulú era una excelente compañera. Habitualmente pernoctaba a los pies de la cama de Adnan, que era quien solía encargarse de alimentarla y de sus necesidades. Pero Adnan hacía semanas que no estaba en casa. ¿Estaría combatiendo su hijo en el aeropuerto? Rashid no lo sabía. Adnan era un muchacho inteligente, de veinticuatro años, de natural tranquilo y reflexivo, que acababa de terminar la carrera de Medicina. Había decidido ser médico, como su padre, pero ahí se acababan las semejanzas. Físicamente se parecía a Nada y, a diferencia de Rashid, Adnan aspiraba a ejercer la medicina y prefería mantenerse a distancia de la política. Por eso, para muchos, empezando por su propia madre, fue una sorpresa que, llegado el momento decisivo, el momento de combatir, explicara que le resultaba imposible lo que él llamaba eludir su responsabilidad y se enrolase de buen grado en el Ejército. Para Rashid no fue una sorpresa, en su fuero interno sabía que su hijo estaba siendo consecuente. Ahora bien, a Rashid le costaba imaginarse a Adnan, tan poca cosa físicamente, muy alto pero también muy delgado, con un fusil en las manos, apostado en las dunas del desierto, a la espera de la llegada de un tanque americano. ¿Rezaría Adnan en esos momentos de incertidumbre? Rashid creía que no, pero tampoco le extrañaría lo contrario. La guerra, él lo sabía por experiencia, extrae lo más profundamente enraizado en el interior de cada hombre.

Rashid sirvió a Lulú una cena de pienso y un platito con leche y desistió de obligarse a regresar a su manuscrito. Paseó por la casa, asegurando las ventanas y apagando con la yema de los dedos la velas que sus hijas encendían como un ritual cada anochecer desde el inicio de los bombardeos. Todas las ventanas estaban aseguradas con cinta aislante para evitar que las ondas expansivas dañaran los cristales. Comprobó que las chicas dormían plácidamente. Las dos muchachas se habían mudado a la habitación más resguardada de la casa, un cuarto sin ventanas, y allí continuarían hasta que terminara todo, hasta que los iraquíes expulsaran a los americanos o hasta que los americanos aniquilaran al ejército iraquí. Él y Nada, en cambio, continuaban en el mismo dormitorio para mantener al menos en ese aspecto un vestigio de lo que era su vida cotidiana antes de la llegada de la guerra.

Rashid se sentó en la cama, se desvistió y dejó su uniforme verde militar, doblado cuidadosamente, encima de la cómoda. Nada se movió en la cama. Sus ojos estaban hinchados e irritados. La almohada estaba mojada.

–En el edificio solo quedamos nosotros –reemprendió la conversación su esposa–. Si los americanos están en el aeropuerto...

–No sabemos si eso es cierto –la interrumpió Rashid.

–... Si los americanos están en el aeropuerto –continuó ellaquizá mañana mismo ocupen Bagdad.

–No lo creo. Los soldados y los milicianos iraquíes están por todas partes. Los americanos no lo tendrán tan fácil para avanzar.

–Las niñas y yo hemos hecho las maletas. Lo tenemos todo preparado para cuando te decidas.

Rashid emitió un sonido gutural que podía interpretarse en cualquier sentido y besó a su esposa en la frente. A oscuras, se tendió boca arriba en la cama y se acercó a ella para que reposara la cabeza en su pecho. La respiración de Nada pronto se relajó y se convirtió en un sonido rítmico, relajante. Rashid cerró los ojos con fuerza y se obligó a pensar. Pero no pensaba en las maletas que Nada y las chicas habían preparado, ni en el devenir de la guerra, ni en las explosiones, en ese momento más violentas y más cercanas. Tampoco pensaba en el aeropuerto, ni en los soldados americanos disfrazados de civiles escondidos en Adamiya, ni tan siquiera en su hijo Adnan, un soldado más en el frente. Esa noche oscura, la segunda sin electricidad, la decimoquinta de la guerra, Rashid pensaba en Nietzsche. Más exactamente en cómo el pensamiento de Schopenhauer había incidido en el joven Nietzsche, que se había quedado prendado de su filosofía pesimista justo cuando abandonó la fe. Hijo de un pastor protestante fallecido de manera prematura, Nietzsche dejó de creer en Dios en su juventud, y al dar este paso causó un dolor extremo a su madre. Tumbado en la cama, mientras el edificio entero vibraba a causa de las explosiones, Rashid reflexionaba sobre el deseo, sobre la tesis de Schopenhauer de que el ser humano es solo deseo, y que eso conduce necesariamente a una insatisfacción general, ya sea en forma de aburrimiento o frustración. El aburrimiento: si alguien desea un coche y se lo compra, a los pocos días volverá a sentirse insatisfecho y seguramente deseará un modelo más avanzado. De la misma manera, si alguien quiere mantener una relación sexual con otra persona y lo consigue, al poco de haberla consumado se sentirá vacío y embargado por una profunda tristeza. La frustración: si la persona, en cambio, no logra cumplir sus deseos, la frustración será enorme. Es decir, de un modo u otro, el ser humano está destinado a ser infeliz.

Sin hacer ruido, ahora que Nada por fin se había dormido, Rashid abandonó la cama y se encaminó hacia su despacho.

4 de abril

Comisaría de Karrada. 18:30 h

El doctor Rashid barajaba una resma de fotografías de nueve por trece sin prestar atención al corrillo de agentes que se había congregado en animada conversación frente al televisor. Desde donde estaba, en la gran mesa de la sala de reuniones, podía apreciar a través de la ventana el trajín del barrio de Karrada, en el que estaba destinado como policía local. En la comisaría, cerca de la plaza Kamal Yumblatt, donde el Tigris hace un profundo meandro, un giro violento en forma de U primero hacia el oeste y luego hacia el este, en ocasiones parecía como si nada sucediera fuera de sus paredes; el buen humor de los jóvenes policías y un ambiente relajado mantenía apartado el espectro de la guerra. A primera vista, tal vez la única diferencia con respecto a unos días atrás era que los oficiales y agentes no vestían su tradicional uniforme azul sino uno verde oliva, pues cuando los americanos iniciaron la ofensiva en marzo el Gobierno decidió que la policía debía llevar vestimenta militar. Si todo Irak estaba en guerra, no era razonable que los agentes más próximos a la ciudadanía no mostraran su solidaridad con el resto del país, esgrimió el ministro del Interior. Así, todos debieron recuperar sus uniformes verdes. Sin embargo, una mirada más detenida pronto descubría los detalles que indicaban que en la comisaría no todo era normal. Los teléfonos, por ejemplo, no funcionaban, y la electricidad se iba y volvía a discreción, dependiendo del capricho de los generadores. Lo mismo sucedía en el resto de la ciudad, así que el ruido monocorde y molesto de los generadores se había incorporado a la vida cotidiana. Se notaba que las familias, las oficinas y los comercios todavía estaban bien abastecidos de combustible. El único ordenador de la comisaría estaba en el despacho del comisario Yalal, y no era accesible a los agentes de a pie, como era el caso de Rashid.

Encorvado, el doctor estudiaba un paquete que contenía una veintena de fotografías. La sala de reuniones era amplia y ruidosa, pues los agentes la utilizaban para pasar el rato en el cambio de turno. Eran en su mayor parte policías jóvenes, bastante más jóvenes que Rashid, desde luego, que estaban empezando la carrera y que intercambiaban información o simplemente comentaban sucesos de su vida cotidiana, a veces sentados alrededor de la gran mesa o de pie formando pequeños grupos. En un extremo de la sala había una máquina de café que también calentaba el agua para el té y, siempre que no había reuniones, estaba muy concurrida. Presidía la estancia una fotografía ecuestre de Sadam Husein en la que el dictador aparecía montado en un esbelto caballo blanco blandiendo un inofensivo rifle de época, con las manos enguantadas y un gorro ribeteado con piel. De otra pared colgaba un gran plano de Karrada sujeto con chinchetas de colores vivos y un mapa de Irak, así como un tablero donde se enganchaban octavillas con información interna, con plazas que quedaban vacantes en otras comisarías o en otras provincias y con todo tipo de instrucciones. Barrio de gente relativamente acomodada, hogar de gran parte de la comunidad cristiana caldea de Bagdad, Karrada era conocido y apreciado en la ciudad por su pulso comercial, sus restaurantes, cafeterías, teterías, licorerías regentadas por cristianos, oficinas, tiendas de todo tipo y una veintena de iglesias donde la minoría cristiana acudía a rezar. Esas características lo convertían en un lugar en el que un policía local como Rashid siempre tenía algo que hacer: en una ciudad de conductores indomables, había que dirigir el tráfico de la zona, además de vigilar a los raterillos y pícaros que llegaban atraídos por la actividad comercial.

El doctor, como le conocían en la comisaría, y como también le llamaban casi todos sus parientes y amigos, era un hombre de cincuenta y cuatro años relativamente delgado y de estatura mediana, tirando a alta, que había visto truncada su brillante carrera en el cuerpo después de que sucediera lo que él, de forma elíptica, llamaba «lo de Basora», aunque eran pocas las ocasiones en que hablaba de ello. Con sus compañeros jamás sacaba el tema, y muy esporádicamente con su familia, pero curiosamente su entorno también se refería a su desgracia política y profesional como «lo de Basora». Un entorno que, en el ámbito profesional, era muy amplio: en la policía de Bagdad todos sabían que en Karrada estaba dirigiendo el tráfico el que en su momento fue uno de los investigadores más prometedores de Irak y jefe de investigación criminal de la policía de Basora, caído en desgracia por motivos que el paso del tiempo y el boca a boca habían deformado. De lo de Basora se daban por ciertos muchos detalles que en su gran mayoría eran falsos o exagerados, pero los hechos básicos que los reclutas transmitían de promoción en promoción no estaban mal encaminados: un desacuerdo con un responsable del Baaz en Basora, un grave encontronazo, degradó a Rashid a los estamentos más bajos del cuerpo, lo apartó de la cúpula policial y lo mandó a dirigir el tráfico en los concurridos cruces de Karrada, y a tratar con cacos de poca monta y delincuentes juveniles.

Muchos elementos de la historia fascinaban a los policías, y el que más tal vez fuese el hecho de que Rashid había pagado solo con su carrera por algo que a cualquier otro le hubiera costado, con casi toda seguridad, la vida. La conclusión lógica es que alguien de muy arriba había protegido a Rashid, y eso incitaba a más comentarios. La parte más sabrosa de la historia era otra: se afirmaba como un hecho demostrado que el enemigo de Rashid, el poderoso dirigente del partido en Basora, había exigido que el nuevo destino del doctor fuera Karrada porque poseía un lujoso apartamento en la zona, muy cerca de la universidad, donde se alojaba cuando visitaba Bagdad. El vengativo general, porque se aseguraba que se trataba de un militar de alto rango, seguía de cerca las vicisitudes de Rashid y estaba al tanto de todos los detalles de su vida privada a través, se decía, del comisario Yalal, el superior inmediato del doctor. En más de una ocasión se había dado la circunstancia de que Rashid y el causante de su desgracia se habían cruzado por las calles de Karrada, el político en su GMC de cristales tintados con chófer, el doctor de servicio. Y ambos, se afirmaba, se saludaban con cortesía como si nada hubiera sucedido entre ellos.

Una nube de humo cubría la sala de reuniones, llegaba hasta los rincones más apartados y atravesaba los dinteles abiertos inundando el resto de la comisaría. El tabaco circulaba de mano en mano y de boca en boca a todas horas. Los policías, como el resto de la ciudadanía masculina del país, presumían de poblados bigotes semejantes a los del dictador. Los distintos grupitos que se habían formado a esa hora de la tarde hablaban sobre todo de la situación en el sur de Bagdad. Se comentaba con discreción que los americanos ya habían tomado el aeropuerto, aunque algunos lo dudaban, y se disponían a avanzar hacia la capital en cualquier momento, tal vez esa misma noche. No se sabía qué harían las unidades del ejército y de los milicianos que el régimen había movilizado para defender Bagdad. Era una incógnita. El comisario Yalal no había aparecido en todo el día y su asistente decía no tener noticias sobre su paradero. Esta situación había creado cierto desconcierto y confusión en la comisaría y algunos agentes habían preferido permanecer en la sala de reuniones y no salir a patrullar por Karrada, como era el caso del doctor.

Que Rashid recordara, esa era la primera vez que no cumplía con sus obligaciones desde que fue destinado a Bagdad en circunstancias muy diferentes de las que él hubiera querido. Por su edad y por su formación, Rashid debería ser un alto cargo de la policía pero en realidad se ocupaba de tareas que debían llevar a cabo los agentes de la última promoción. Sin embargo, nunca había protestado y siempre acataba las órdenes sin exteriorizar el menor disgusto. En ese sentido fue una suerte encontrarse en Karrada con el comisario Yalal, un lejano allegado de su misma edad cuyo padre había compartido con el de Rashid intrigas políticas contra los británicos. El comisario Yalal se limitaba a transmitir las órdenes que recibía desde arriba y nunca aportó su dosis de ensañamiento con el degradado para hacer méritos ante sus superiores.

–¿Qué miras con tanta atención? –le preguntó Faruq al Majid, un compañero veterano que lo había visto ensimismado.

–Nada en concreto. Estoy pasando el rato, como todos.

–¿No deberías estar patrullando?

–Sí.

–¿Sabes qué está pasando en el aeropuerto?

–No tengo más idea que los demás. Los rumores dicen que ha caído, pero nadie lo confirma.

–Iba a tomarme un té. ¿Te apetece uno?

Rashid asintió. Los dos fueron hasta la esquina donde estaba la máquina de calentar el agua. Faruq preparó el té en dos vasos de vidrio y le ofreció uno a Rashid.

–¿Te traes algo entre manos? –preguntó a la vez que señalaba la resma de fotos que Rashid estaba guardando en el interior de un sobre marrón.

Rashid titubeó unos instantes. Al Majid no caía simpático en la comisaría. El más sadamista de los sadamistas, el más baazista de los baazistas, sus compañeros lo tenían por un advenedizo y un chivato. Rashid apenas se relacionaba con él, más allá de tomar un té de vez en cuando, pero compartía los recelos de sus colegas.

–Nada –mintió–. Son unas fotos de una celebración familiar.

–Entiendo. ¿Dónde crees que está el comisario?

Rashid se encogió de hombros y mintió de nuevo:

–No lo sé.

En ese instante se hizo un silencio en la sala de reuniones y la concurrencia dirigió al unísono la atención hacia el televisor que colgaba de una esquina. La pantalla mostraba a Sadam Husein vestido de uniforme paseando en compañía de militares de alta graduación. El locutor decía con voz natural que las imágenes se habían tomado en Bagdad el día anterior, aunque en realidad podían haberse grabado cualquier día. El dictador caminaba despacio, con la solemnidad que le caracterizaba, mientras personas de distinta condición, en su mayoría varones jóvenes, le rendían tributo doblando el espinazo y besándole la mano. Sadam parecía satisfecho y seguro de sí mismo, incluso sonreía, y Rashid se preguntó qué motivos tenía para ello. Era difícil saber dónde estaba el presidente, aunque Rashid creyó identificar el barrio bagdadí de Al Mansur. En un momento, el rais Sadam Husein se subió ágilmente sobre un coche aparcado en la calle y arengó a la multitud, que coreaba el cántico habitual de tales ocasiones: «Con nuestra alma y nuestra sangre nos sacrificaremos por ti, Sadam». Faruq se sumó al canto, algunos policías se le unieron, y la sala de reuniones pronto se vio envuelta por una algarabía de voces masculinas que ofrecían sus vidas al presidente y a Irak. La televisión pasó a emitir un discurso previo de Sadam en el que, con la ayuda de esas gruesas gafas que los iraquíes tan bien conocían, leía una arenga dirigida al pueblo de Bagdad: «¡Golpead a las tropas enemigas con toda la fuerza de la fe y resistid, valientes ciudadanos de Bagdad!». Rashid comprendió entonces que era cierto que los americanos habían tomado el aeropuerto.

Instantes después algo sucedió con el generador, se interrumpió el suministro eléctrico y el televisor dejó de funcionar. La noche todavía no había caído sobre Bagdad, de manera que la luz natural iluminaba la sala de reuniones. Rashid aprovechó para despedirse de Faruq y salir de la comisaría sin llamar la atención. En su mano apretaba con fuerza el sobre con las fotografías.

Mezquita Abu Hanifa al Numan. Adamiya. 12:00 h

Muchos de los valientes ciudadanos de Bagdad no tenían la menor intención de golpear con la fuerza de la fe a los invasores. A mediodía, camino de la mezquita Abu Hanifa al Numan, en su barrio de Adamiya, para participar en la plegaria de los viernes, Rashid se cruzó con numerosos vehículos cargados de muebles y enseres de gente que se disponía a abandonar Bagdad. Cualquier medio de transporte servía: autobuses, camionetas con remolques, camiones repletos de maletas y electrodomésticos, coches con niños instalados en cuclillas en el maletero. Incluso había quien huía a pie o a lomos de mulos. Aquellos que tenían medios, y muchos que no los tenían, preferían que su familia pusiera tierra de por medio. Unos se iban al extranjero, mientras que muchos otros se dirigían a los pueblos del interior del país de donde eran oriundas sus familias. Circulaban rumores de que Siria había cerrado la frontera pero la mayor parte de los que desertaban tomaban la carretera de Damasco, que era más segura que la de Amán, donde había muchos controles de las tropas estadounidenses y bandas de delincuentes que robaban y desvalijaban a quienes huían de Irak antes de que llegaran a la frontera jordana. No obstante, se comentaba que desde Siria entraban muyahidines deseosos de frenar la invasión americana y británica. Eran jóvenes de otros países árabes que sentían el tirón de la religión y se mostraban dispuestos a sacrificar sus vidas por el islam. Su presencia convertía la carretera de Damasco en una salida de escape peligrosa, ya que los aviones estadounidenses podían confundir cualquier caravana de civiles con un objetivo militar. Pese a ello, su esposa, Nada, insistía en que la familia debía huir de la guerra a través de Damasco, ya que en Siria residían la tía Abir y otros conocidos. La opción de escapar a través de Irán estaba descartada ya que el doctor era suní y baazista. Por mucho que Irán e Irak, ironías de la historia, formaran parte del mismo eje del mal a ojos de Estados Unidos, el doctor Rashid sabía que allí no sería bienvenido.

La plegaria del mediodía lo serenaba y le daba fuerzas para vivir en tiempos difíciles. No siempre había sido así. Como su admirado Nietzsche, en su juventud el doctor Rashid se había alejado de la religión y había buscado cobijo y protección bajo las alas de las ciencias y las artes profanas. La rebelión de Rashid contra la religión, contra el islam, no había sido tan problemática como la de Nietzsche, para quien la teología se convirtió en una disciplina demasiado minuciosa y turbia de la que renegó por completo. A diferencia del filósofo, Rashid nunca estuvo muy seguro de que Dios estuviera muerto ya que afirmar eso en un país árabe es cuando menos aventurado. Por ese motivo su regreso a la mezquita, por decirlo de alguna forma, no había sido problemático. De forma natural y sin forzar convicciones profundas, en los últimos años el doctor Rashid había trenzado un compromiso con Alá que le resultaba positivo para la vida cotidiana y le permitía contactar mejor con el grueso de la población creyente, con el sustrato cultural de aquellos que no tenían ínfulas intelectuales. Algo parecido le había sucedido al país. La ideología del Baaz siempre fue laica, aunque en la última etapa la bandera de Irak se hubiera teñido con la inscripción «Dios es grande», en letras verdes y caligrafía cúfica. Sadam sabía que el pueblo árabe era creyente y que la ideología secular del Baaz no había conseguido impregnar lo suficiente a las capas más populares. Durante los doce años que había durado el bloqueo impuesto por Estados Unidos después de la guerra del Golfo de 1991, el dictador había tenido a bien coquetear con la religión y eso era una muestra inobjetable de la precariedad del régimen, ya que probablemente no hubiera mayor traición que esa al ideario fundacional del Baaz.

En la mezquita el doctor se descalzó, realizó las abluciones y buscó un lugar apropiado para el rezo en la zona en la que siempre se postraba. Saludó a los vecinos que se le habían adelantado y, como todavía quedaba tiempo para la plegaria, se involucró en una pequeña tertulia en la que participaban otros cinco hombres. Todos se conocían de verse allí los viernes. Poco a poco la mezquita del barrio de Adamiya se fue llenando y al final estaba tan abarrotada que varios cientos de fieles se alinearon fuera, sobre esteras verdes, para seguir la oración y el sermón desde la calle. Rashid se imaginó a Nada y a sus hijas rezando en la zona reservada a las mujeres. Aquella mañana Nada y él habían mantenido la conversación de siempre. Era como si en las últimas semanas en realidad solo hablaran de lo mismo, un largo e infructuoso diálogo al que Rashid se refería para sus adentros como «la discusión interminable», que solo se veía interrumpido cuando no estaban juntos. Incluso cuando no hablaban explícitamente sobre abandonar Bagdad, parecía que lo estuvieran haciendo. Los gestos y las palabras de la vida cotidiana se le antojaban tan solo el camuflaje del único tema que realmente importaba: Nada quería irse de Bagdad; él se resistía.

El imán de siempre, Abdul Gafur al Qasi, comenzó su sermón. Recordó que Mahoma fue traicionado en Medina por ciertas tribus que le mintieron, y sin embargo, al final, salió victorioso y pudo regresar a La Meca al mando de un gran ejército y con la ayuda de Dios. Las alusiones religiosas del imán desaparecieron repentinamente en medio de un silencio pertinaz. El rostro del clérigo se encendió, parecía que estaba a punto de explotar y, efectivamente, su voz, amplificada por los altavoces, tronó y resonó en el recinto sagrado y llegó con claridad hasta los fieles que no habían podido entrar en el edificio. Más allá de los fieles, la voz del imán se perdió por las calles de Adamiya, entre los milicianos armados hasta los dientes que patrullaban por el barrio.

–Dicen que han tomado el aeropuerto, pero no debéis hacerles caso. Nuestras fuerzas son más poderosas y han repelido a los ladrones –gritó el clérigo ante unos feligreses que le escuchaban con atención, ávidos de noticias.

Los temores de Nada, concedía Rashid, no eran infundados. El riesgo de que los combates se extendieran por Bagdad era grande y nadie sabía qué ocurriría en los próximos días. Además, el peligro no radicaba solo en las primeras semanas de la previsible ocupación, en los combates que habría y que eran inminentes, sino también en la situación posterior, cuando los americanos quisieran gobernar el país o transferir la autoridad a algún notable local, si es que llegaba ese momento. Irak estaba dividido y la división no aportaría calma sino deterioro. Las hostilidades entre los distintos grupos religiosos y étnicos constituían una gran amenaza y, en opinión de Rashid, garantizaban una posguerra compleja. En cierto sentido, Nada temía más a los iraquíes que a los americanos. Si caía el Baaz, era probable que los baazistas fueran perseguidos y ajusticiados por los excesos que había cometido el régimen. Había muchos, principalmente islamistas, pero no solo ellos, que odiaban al partido y no dejarían pasar mucho tiempo sin ajustar las cuentas con quienes cometieron abusos e injusticias. Seguro que quienes tomaran el poder buscarían a los baazistas hasta debajo de las piedras. Y Rashid era miembro del Baaz, por mucho que hubiera sido represaliado.

–Los americanos son ladrones porque se comportan como tales, no solo en Irak sino en todo el mundo –prosiguió el imán–. Ahora quieren que nuestra unidad, la unidad de todos los iraquíes detrás del rais y guía Sadam Husein, se debilite y se resquebraje, y por eso envían mensajes falsos a través de sus medios de comunicación. Pero no hemos de hacerles caso. Los rumores que difunden forman parte de la guerra, y nosotros los vamos a desenmascarar y derrotar. Los infieles ponen en circulación noticias falsas. Los iraquíes solo hemos de atender y creer lo que escuchamos en los medios iraquíes.

A la mezquita de Abu Hanifa al Numan solía acudir cada viernes un ministro pero ese día no había aparecido. Tal vez era un mal presagio. A lo mejor el ministro tenía miedo. O tal vez había huido de Bagdad. El miedo de Nada no era injustificado. Y, sin embargo, el doctor albergaba dudas de que el régimen se derrumbara como un castillo de naipes. El partido era sólido y contaba con cientos de miles de miembros, y muchos de ellos se habían afiliado porque creían con sinceridad que el Baaz representaba el progreso y la igualdad. Pero si ocurría lo peor, si se desmoronaban el partido y el régimen, quienes les sucedieran necesitarían una élite, tecnócratas. No podrían prescindir de los cuadros del Baaz porque un país no se puede gobernar desde la nada. La policía tendría que trabajar, sería necesario perseguir a los delincuentes y dirigir el tráfico. Incluso era posible que él, con su formación, obtuviera un empleo mejor que el de perseguir a los rateros de Karrada. Hablaba inglés y era una persona culta, podría ofrecer sus servicios para la reconstrucción del país, como hizo años atrás, en su juventud, cuando creía en el ideario baazista y en la promesa, que acabó truncada, de un futuro mejor para todos los iraquíes.

El imán se detuvo de nuevo en consideraciones históricas y religiosas de la época del profeta, que eran al mismo tiempo comentarios políticos vinculados a la amenazadora actualidad. Rashid perdió el hilo e instintivamente se llevó la mano derecha al bolsillo de la chaqueta donde guardaba un voluminoso sobre con una resma de fotografías de nueve por trece. Sitió la necesidad de volver a verlas, de horrorizarse de nuevo con el mal que aquellas imágenes retrataban, pero ahora no podía sacarlas, debía atender al sermón. El imán siguió hablando desde el púlpito. El sermón estaba lleno de inflexiones que requerían la atención de los fieles, pero la mente de Rashid divagaba, se desconectaba, se dividía entre las fotografías, Nada y, como continuación lógica, Adnan, su hijo. Adnan, que antes de incorporarse a filas solía acompañarlo a la mezquita los viernes, aunque siempre le aguardaba fuera, fumando, y no entraba a rezar. Adnan, del que ahora ni siquiera sabía dónde estaba o si continuaba con vida.

Adnan. Rashid entendía que Nada considerara prioritario ponerse a salvo lo antes posible, pero él no concebía la palabra seguridad si Adnan no estaba con ellos. A lo mejor quienes huían de Bagdad no tenían hijos en el frente, o si los tenían no les importaba dejarlos atrás. Pero a él sí le importaba. Él no era como los Abu Ramadan. O como el comisario Yalal. Y ahora, además, debía tener presentes esas fotografías que guardaba en el bolsillo de su chaqueta.

Karrada Interior. 09:30 h

«Tú no eres como tantos otros en esta ciudad, en este país, Rashid. No eres de los que huye de sus responsabilidades.»

El comisario Yalal había citado a Rashid en una de las teterías populares de Karrada Interior, no muy lejos de la comisaría. Un hombre barrigudo y con un poblado bigote regentaba la tetería al aire libre con la ayuda de dos de sus hijos. No se trataba de un establecimiento al uso, sino de dos grandes termos metálicos con ruedas, casi tan altos como Rashid, instalados en plena calle, en los que se preparaba y se mantenía caliente el té, dulzón, que se servía en pequeños vasos de cristal. Los clientes bebían sentados en largas bancadas de madera o en una decena de sillas de plástico blancas. En una de esas sillas aguardaba el comisario Yalal, un hombre corpulento, en la cincuentena, de bigote cano y al que el doctor no recordaba haber visto nunca sin uniforme. Poco antes, al llegar a la comisaría, Jaled al Hafiz, el asistente del comisario, le había entregado con disimulo a Rashid una nota con el lugar y la hora de la cita. Era la primera vez que el comisario se reunía con Rashid fuera de la oficina en los años que ambos habían compartido destino en Karrada.

Era un día radiante de primavera, con la luminosidad característica de Bagdad, tan solo mancillada por las columnas de humo de las zanjas de gasolina ardiendo. Cuando el estrépito de la guerra se tomaba un descanso, se escuchaba el piar de multitud de pájaros que anidaban cerca del Tigris. Se sentaron en un lugar apartado, el uno frente al otro, con las piernas muy juntas al no haber una mesa que los separara. Ambos fumaban, y el comisario Yalal miraba a su alrededor con aire distraído y taciturno. Rashid tampoco estaba de buen humor. De camino a la comisaría lo había abordado una mujer vestida con un chador negro muy sucio. Las sandalias que calzaba estaban cubiertas de polvo. Se colocó a su lado y le empezó a hablar, sin que al principio Rashid, ensimismado en sus pensamientos, le prestara demasiada atención. La mujer se llamaba Rukiya Mayid y vivía muy cerca de allí. De repente se echó a llorar. Rashid la consoló durante unos minutos, hasta que se calmó. Ella le contó que su joven marido había muerto en 1986, en la guerra contra Irán, y que su hijo mayor había corrido la misma suerte en 1991, en Kuwait. Cuatro hijos vivos le quedaban, añadió la mujer, y ella se ganaba la vida limpiando casas, pero con la nueva guerra ya nadie quería pagar a una empleada del hogar. Rashid estaba un poco aturdido. Sacó del bolsillo algún dinero y se lo dio. Rukiya lo tomó y se lo agradeció. La limosna surtió cierto efecto. Hasta que llegó a la comisaría, la mujer siguió hablando de los suyos, de las necesidades que tenían y de las dificultades que acarreaba mantener a una familia sin la ayuda del marido. Rashid se sintió tentado de hablarle de su hijo en el frente, pero se reprimió. Aquel encuentro le había arruinado la mañana.

–¿Sabes de qué habla toda esta gente que nos rodea? –preguntó el comisario Yalal, sin molestarse en saludarlo.

–De la guerra, supongo.

–En efecto. De la guerra.

El comisario Yalal calló durante un largo tiempo, suficiente para que el propietario de la tetería les trajera dos vasos y un paquete de tabaco, que el superior de Rashid abrió con parsimonia antes de ofrecer al doctor un cigarrillo, que este aceptó.

–Somos una ciudad, una nación, acostumbrada a la guerra, como bien sabes. En las últimas tres décadas hemos combatido a Irán y, en dos ocasiones, a una coalición encabezada por Estados Unidos. Invadimos Kuwait, nos expulsaron de allí y bombardearon nuestras ciudades varias veces, por no hablar del bloqueo que casi ha arruinado nuestro milagro económico. Y aquí estamos, bebiendo té, cuando los americanos han tomado ya el aeropuerto. Porque los americanos ya están en el aeropuerto, lo sabes, ¿no? Es como si los iraquíes nos hubiésemos acostumbrado a la guerra, a convivir con la desgracia.

Rashid se limitó a asentir. Parecía obvio que el comisario necesitaba hablar.

–Hay incluso quien dice que hay fuerzas especiales de los americanos en nuestras calles, en nuestros barrios. Esos tiroteos que se escuchan, a lo mejor son ellos. ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber nada con certeza estos días?

Como si los invasores pudieran escuchar al comisario, justo en ese momento se oyó el estruendo de aviones y de explosiones lejanas.

–No logro acostumbrarme a ese ruido –susurró el comisario–. De noche y de día, ya no recuerdo lo que es dormir una noche sin escuchar a los cazas.

–¿Por qué me ha citado aquí? –le preguntó Rashid.

Yalal meneó la cabeza en señal de cansancio, como si lamentara que el doctor interrumpiera el hilo de sus pensamientos. Rashid sabía que Yalal lo apreciaba; quizá si alguna vez le hubiera preguntado, su superior le hubiese dicho que consideraba injusto el prolongado castigo que estaba soportando. Al doctor le hubiera gustado mantener el trato de amistad con el comisario desde el principio, pero no había sido posible. Aun así, Rashid respetaba al comisario porque durante años le había tratado correctamente y, aunque en algunas ocasiones le había forzado a morder el polvo de Karrada, no lo había hecho por iniciativa propia, sino por las circunstancias, y siempre desde el respeto.

–Mi familia y yo nos disponemos a abandonar Bagdad. En unas horas. Quería decírtelo en persona.

El doctor Rashid se puso en alerta. Conocía lo suficiente a Yalal como para saber que no daba puntada sin hilo, y no creía que su superior hubiera sentido súbitamente el impulso de compartir con él una confidencia tan peligrosa. Cuando uno se va, no se lo dice a nadie, pensó Rashid. A no ser que tenga otras intenciones.

–¿Me ha citado solo para decirme esto?

–Sí. Bueno, no, hay algo más. Pero antes, ¿quieres otro té?

–No, gracias.

El comisario hizo caso omiso a Rashid y encargó otra ronda.

–¿Qué más quiere decirme? –insistió el doctor, aunque en su fuero interno creía saber la respuesta: Yalal lo había citado para reconciliarse con él ante la previsible caída del régimen. En otras palabras, Yalal no quería tener al doctor por enemigo, no fuera que, por los giros que dan la historia y la vida, el represaliado de ayer se convirtiera en una figura importante en el Irak del mañana. Rashid sintió una enorme decepción. Después de tantos años, el comisario tenía que saber mejor que nadie que era justicia y no venganza lo que a Rashid le venía a la mente cuando recordaba lo de Basora.

–Verás... –dijo Yalal, pero se calló enseguida.

–Le agradecería que fuera directamente al grano –le animó Rashid.

–Es un asunto desagradable... –respondió el comisario, pasándole un sobre de cierto grosor.

El camarero barrigudo les sirvió los tés humeantes. Yalal echó un vistazo a su alrededor y vio entre la clientela a media docena de hombres que, como ellos, vestían uniforme militar.

–Antes de que abras ese sobre y veas el contenido, Rashid, quisiera pedirte disculpas. No soy culpable de tu situación. Nunca me he enemistado contigo ni participé en la decisión de degradarte, aunque es cierto que no moví un dedo para rehabilitarte y que envié informes sobre ti al general Abu Yehiya. Contigo se ha cometido una injusticia en la que yo he participado. Quería decírtelo para disculparme y dejar las cosas claras.

–No era necesario, comisario.

–A veces me he preguntado por qué no abandonaste la policía...

Esa misma pregunta se la había formulado a Rashid mucha gente. Al principio, cuando se vio degradado, el doctor consideró dejar el cuerpo y establecer un negocio por su cuenta. Oportunidades no le faltaron, y siempre le quedaba el recurso de ejercer la medicina, aunque se había apartado de ella cuando terminó los estudios en Edimburgo, antes de regresar a Bagdad. Pero fue una idea fugaz. Podría decirse que para él ser policía no era solo una profesión, sino también una vocación, incluso una misión vital. Y si continuaba en la policía era porque a su edad se consideraba demasiado mayor para iniciar otra profesión y porque en el fondo confiaba en que en algún momento se levantaría el castigo que pesaba sobre él, que después de tanto tiempo la justicia se impondría.

–Porque soy un policía, y es mi obligación cumplir órdenes.

–Me imaginaba que dirías algo así.

–¿Qué hay en el sobre?

–Las fotos de un asesinato.

Rashid hizo un gesto de incredulidad.

–¿Me está encargando un caso?

–Solo si tú quieres aceptarlo. No puedo obligarte.

–Pero usted sabe mejor que yo que mi trabajo no es investigar asesinatos.

–Es cierto. Pero tú sabes tan bien como yo que las circunstancias están cambiando muy rápidamente. Puede que las órdenes que estaban en vigor ayer ya no lo estén hoy.

–¿Y de qué se trata?

Yalal miró en dirección al sobre. Rashid extrajo de su interior un taco de fotografías. Fue pasándolas de una en una. En algunas se detenía unos segundos más que en otras. Casi todas eran muy parecidas. Mostraban a una niña tumbada en una colchoneta, muerta, con atroces heridas de arma blanca. Las fotos se habían tomado desde distintos ángulos. La niña tenía el pelo largo y parecía que alguien lo hubiera extendido deliberadamente sobre la colchoneta. Otras imágenes se habían captado desde cierta distancia y mostraban la habitación donde se encontraba el cadáver. En el suelo había cuatro colchonetas más. Era una estancia de pequeñas dimensiones y modesta, propia de una familia sin recursos cuyos miembros usaban las colchonetas para dormir. Cuando Rashid las hubo visto, devolvió las fotografías al sobre.

–¿Qué es esto?

–El cadáver apareció anteayer en una casa del barrio de Shula. No se aprecia en las fotos, pero la niña tenía una discapacidad psíquica. No podía valerse por ella misma y apenas era capaz de andar.

–Shula no es nuestro distrito.

–No, pertenece al comisario Munir. Él me mostró las fotos y yo se las pedí. Ellos no van a investigar. Entre nosotros, Munir está a punto de irse de Bagdad, si no se ha ido ya.

–Como usted.

–Como yo. Pero me repugna que en estos tiempos a nadie le interese saber quién ha asesinado a esa niña. Me repugna que el asesino ande libre y no pague por sus actos.

–¿Violaron a la niña?

–No hay señales de violencia sexual.

Rashid devolvió el sobre al comisario. Yalal no lo tocó.

–¿Por qué me muestra estas fotos? ¿Por qué me explica esto a mí?

–Me consta que eras un investigador con buena reputación, uno de los mejores del país, si no el mejor, y estoy seguro de que lo sigues siendo –respondió el comisario–. Puedes evitar que el responsable del asesinato quede impune.

–Yo ya no investigo. No puedo, lo tengo prohibido.

–¿Crees que ahora, en estas circunstancias, a alguien le va a importar lo más mínimo que investigues un asesinato? ¡Si incluso el general Abu Yehiya ha huido de Bagdad!

Rashid encajó esta noticia como una bofetada. Aunque racionalmente sabía que la huida del responsable de su desgracia no tenía que afectarle lo más mínimo, saber que Abu Yehiya había abandonado Bagdad en una hora de máxima necesidad, si bien no le sorprendió, sí le entristeció e irritó.

–¿Por qué debería importarme encontrar al desalmado que ha matado a esa chiquilla? –preguntó.

–Porque eres un hombre decente.

–Y así usted puede irse con la conciencia tranquila...

Como respuesta, Yalal encendió un cigarrillo. Observaba a Rashid como si fuera capaz de ver en su interior cómo procesaba, incluso a su pesar, los pros y los contras de la oferta.

–¿Cómo sabe que no me voy a ir hoy o mañana, como usted, como el comisario Munir, como tantos otros? También tengo una familia que proteger.

El comisario sonrió por primera vez en toda la conversación.

–Tú no eres como tantos otros en esta ciudad, en este país, Rashid. No eres de los que huye de sus responsabilidades.

Los dos policías permanecieron en silencio durante algunos minutos sin mirarse. Finalmente el doctor se guardó el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, se levantó y se marchó sin despedirse. El comisario lo vio alejarse y pidió otro té.

Residencia de Huda Lufti. Shula. 20:00 h

Husein Lufti se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano.

–Huda –se limitó a decir cuando Rashid le preguntó con tacto por el nombre de la niña–. Tenía solo ocho años.

Husein recibió al doctor en la puerta y lo invitó a entrar a una habitación. Rashid reconoció la estancia por las fotografías. Unos días atrás, la esposa de Husein Lufti había encontrado allí el cadáver de Huda cuando se disponía a darle de comer. Era una habitación pequeña con varias colchonetas de espuma que ni siquiera tenían fundas y que servían de lecho a Huda y a sus cinco hermanos, que tras la llegada de Rashid se habían refugiado junto a su madre en la cocina, donde aguardaban por modestia a que el doctor se marchara. No había rastro de la sangre que aparecía en las fotografías, y Rashid supuso que la madre había limpiado la estancia a conciencia, borrando los restos de la desgracia y, con ellos, toda prueba forense. Husein se disculpó un momento, fue a la cocina y volvió con un vaso de té humeante que Rashid agradeció. Era una familia sin apenas recursos que había vivido toda su vida en Shula, un barrio pobre y marginal de la capital, de mayoría chií. Husein se había quedado sin empleo después de que un bombardeo destruyera el puesto en el que trabajaba en el mercado de Suq al Naser. Huda no residía habitualmente con ellos. La pequeña había nacido con una deficiencia psíquica y la familia, con la ayuda económica del Gobierno, la había ingresado en un asilo llamado Al Amal cuatro años atrás. El propio Husein y su esposa la visitaban cuando podían. Viendo que la situación se deterioraba día a día en Bagdad, la directora del asilo pidió a las familias que se llevaran a los pequeños a sus casas. Así es como Huda había regresado al hogar de los Lufti hacía poco más de una semana.

–Huda nunca salía de casa –dijo Husein–. Anteayer mi esposa y yo fuimos al funeral de unos parientes y cuando regresamos nos encontramos a la niña muerta. Los otros niños estaban jugando en la calle.

Rashid le pidió que le mostrara el resto de la vivienda y los dos fueron pasando de habitación en habitación. La casa constaba de tres estancias sin apenas muebles ni más decoración que iconografía religiosa chií. Solo en el dormitorio del matrimonio había una cama de madera y un armario, inmenso, que estaba abierto y mostraba ropas y tejidos multicolores. En un cuarto se amontonaban juguetes nuevos y relucientes: un balón reglamentario de fútbol, varios muñecos de peluche, pistolas de juguete y un par de muñecas de ropa chillona y larga cabellera rubia. A petición de Rashid, Husein abrió la puerta de la cocina. El doctor entró. Era una cocina pequeña con una nevera blanca y desportillada, unas hornallas que funcionaban con gas y un generador con aspecto de haber sido comprado recientemente.

–¿Adónde da esa puerta?

–A un patio interior –dijo Husein.

–¿Y está siempre abierta?

–Sí, suele estar abierta. Es la ventilación de la casa.

–¿Los niños no vieron nada extraño?

–No, estaban jugando en la calle, solo estuvimos fuera tres horas.

–¿Cuántos hijos más tiene?

–Cinco.

–¿Todos varones?

–Sí.

–Las alabanzas son para Alá –susurró Rashid.

–Alhamdulillah –repitió Husein.

Rashid se acercó al chico de más edad y le preguntó cómo se llamaba. El niño tenía la mirada clavada en el uniforme militar del doctor y parecía asustado. Gimoteó algunas palabras ininteligibles y buscó refugio en las faldas de su madre.

–No sabe nada –dijo Husein.

Rashid regresó a la habitación donde habían encontrado el cadáver y volvió a examinarla. La ventana estaba cerrada. Así se la encontraron los padres cuando regresaron y hallaron muerta a su hija. Nadie la había forzado. «El mal», susurró entre dientes el doctor Rashid mientras inspeccionaba el cuarto. El mal. Hacía años que no sentía con tanta intensidad la presencia del mal como en ese momento. Tal vez porque hacía mucho que no pisaba el escenario de un asesinato, le abrumó la sensación de que el mal lo rodeaba, de que nunca podría ser erradicado de la faz de la tierra. El mal existía, tal y como él mismo había presenciado en incontables ocasiones a causa de su trabajo. Lo había visto en acciones cotidianas, mezquinas por su insignificancia, y en la inhumana magnitud de la guerra. Esa certeza de que el mal existía era una de las causas de su inacabable discusión interna con el islam. En la religión, el mal no es la causa sino el resultado de las malas acciones del hombre, puesto que todo proviene de Dios. Esta concepción, sin embargo, entraba en colisión con su experiencia, que decía que el mal también podía ser causa. En el trasfondo de muchos criminales, como probablemente era el caso del asesino de Huda, anidaba la semilla del mal que empujaba a matar. El mal preexistía y se manifestaba de mil maneras y con mil caras, y existiría hasta el final de los días, hasta el Día del Juicio. Era una transgresión universal de las fronteras del bien y Rashid lo contrapuso fugazmente al conductor indolente que aparca su vehículo en doble fila o al ratero que delinque de una manera que hasta se podría calificar de infantil. Estos males son triviales y no inciden en el devenir de los seres humanos, pero la semilla era la misma de la que crecían los grandes males. Para Rashid, el concepto del mal adquiría un sentido oscuro más acuciante y personal en esos momentos en los que los americanos se disponían a ocupar Bagdad y solo Alá sabía cómo terminaría la aventura.

Antes de marcharse, Rashid anotó su número de teléfono en una hoja de la libreta y se la entregó al apesadumbrado padre.

–Le agradeceré que si recuerda algo importante me llame a este número.

–Pero los teléfonos no funcionan –observó Husein.

Rashid tomó la hoja y escribió también la dirección de la comisaría y la suya propia.

–Puede dejar un mensaje aquí.

Husein Lufti lo acompañó hasta la puerta de su casa y se despidió con un apretón de manos. En la calle, junto a su Kadett verde, Rashid vio otro coche aparcado, un Peugeot en cuyo capó un hombre estaba apoyado. Al doctor le costó unos instantes reconocer a Jaled al Hafiz, el asistente del comisario Yalal.

–¿Qué haces aquí? –preguntó Rashid con frialdad.

–El comisario me ha pedido que te ayude... en el caso de que creas que necesitas ayuda, claro. Yalal no quiere que mi presencia aquí parezca una imposición. Dice que si piensas así, te equivocas. Como sabes, él ya no está en disposición de imponer nada, ni a ti ni a nadie.

El asistente había hablado muy rápido y de forma atropellada, como si llevase esas frases preparadas. Jaled era un hombre corpulento, tan alto como Rashid, algo más grueso, en la frontera de la treintena. Sus facciones eran delicadas, casi aniñadas, y su bigote apenas dibujaba una sombra en su labio superior. En el tiempo que Jaled llevaba trabajando en la comisaría, cinco años, Rashid apenas había cruzado un par de palabras con él. Le constaba que el asistente era un joven responsable y trabajador a quien sus compañeros abiertamente menospreciaban porque su carrera había transcurrido en los despachos y no en la calle, y porque la desconfianza de los demás era inherente al trabajo de ser asistente del comisario.

–No es cierto –dijo Rashid–. Yalal no te envía.

El doctor pasó de largo con la intención de estudiar las casas vecinas a la de los Lufti. Ya era noche cerrada, así que Rashid sacó del bolsillo derecho del pantalón una linterna que había cogido en la comisaría. El haz de luz destacaba en la oscuridad. ¿Podrían verlo desde la distancia los soldados americanos, con su moderna tecnología militar? Imposible saberlo.

–Tienes razón –dijo Jaled a sus espaldas–. Yalal no me envía.

El asistente lo seguía a una distancia prudencial. Los pasos de los dos policías resonaban en las calles sin asfaltar del barrio. A pesar de la oscuridad, decenas de niños jugaban descalzos, corriendo entre los callejones que se abrían entre las casas bajas y baratas. Cuando los chiquillos vieron aparecer a los dos policías, se callaron y los observaron con curiosidad y temor. A la luz de la linterna, las imágenes de los mártires chiíes Alí y Husein que empapelaban muchas paredes parecían cobrar vida.

–Sé que te ha encargado un caso, he visto las fotos... Me gustaría ayudarte en la investigación.

–¿Ayudarme?

–Sí, ayudarte.

–A investigar.

–A investigar.

–Entiendo. ¿Quieres acompañarme?

–¿Adónde?

–A investigar, ¿adónde si no?