Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

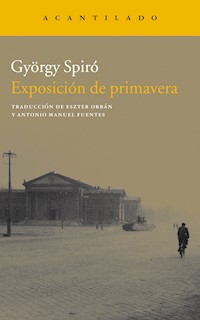

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

Un matrimonio húngaro, él ingeniero en una fábrica, ella empleada en el museo de la ciudad, presencia la revolución húngara de 1956. Él vive paralizado por el miedo a que le consideren sospechoso de participar en la sublevación, mientras ella asiste atónita al rechazo que el Partido muestra hacia la Exposición de Primavera, en la que ha intervenido, por no concordar con sus directrices. Un fresco vigoroso y lleno de humor que retrata magistralmente el ambiente de terror y degradación humana que experimentó la ciudad de Budapest bajo el dominio soviético.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GYÖRGY SPIRÓ

EXPOSICIÓN DE PRIMAVERA

TRADUCCIÓN DEL HÚNGARO DE

ESZTER ORBÁN Y ANTONIO MANUEL FUENTES

ACANTILADO

BARCELONA 2013

No viene mal ser ingresado en un hospital los días previos al estallido de una revolución, permanecer allí hasta su sofocamiento y luego convalecer apaciblemente en casa mientras duran las represalias. De este modo, el destino lo protege a uno en los días críticos de tomar una decisión equivocada, es más, de tomar cualquier decisión; y lo protege también de que decidan algo malo, durante la revolución o tras su sofocamiento, quienes deciden sobre la vida ajena.

El héroe de nuestra historia, el ingeniero mecánico Gyula Fátray, había celebrado su cuadragésimo sexto cumpleaños el 2 de septiembre y tras un día entero de ayuno ingresó en el hospital el miércoles 17 de octubre a primera hora de la mañana. En el hospital ya no le dieron de comer, sólo de beber. Por la mañana, a mediodía y por la noche le aplicaron unas exhaustivas lavativas, y al día siguiente, el 18, fue operado por un primo segundo de su mujer, el doctor Zoltán Kállai.

Los dolores que acompañan a la primera defecación tras una operación de hemorroides se suelen comparar con los de un parto, y conviene que eso ocurra en el hospital puesto que pueden producirse complicaciones. Nuestro héroe descargó un lunes, cuatro días después de la intervención, y el profesor adjunto Kállai lo felicitó y le dijo que en un par de días podría incluso regresar a su casa.

Sin embargo, el miércoles no se produjo tal regreso a casa porque el día anterior por la tarde había comenzado el tumulto.

Evacuaron el hospital y mandaron a todo el mundo al sótano, a donde llevaron directamente a los heridos de la calle. Desde un punto de vista militar, la ubicación del hospital Rókus no es muy afortunada. Se construyó antes que las casas aledañas de cinco o seis alturas, y llega hasta la calzada de la calle Rákóczi. En varias ocasiones se planteó su derribo, pero finalmente permaneció en su sitio. A finales del siglo XVIII nadie pensaba que Pest pudiese convertirse en el escenario de una guerra, a pesar de que los arquitectos eran exactamente iguales que quienes los habían precedido y que quienes les siguieron. La reconquista de Buda no fue un rifirrafe incruento, bien podrían haberlo recordado cien años más tarde. Cincuenta años después de la inauguración del hospital estalló una revolución y una guerra de independencia. Desde lo alto del monte Gellért se podía disparar magníficamente contra todo Pest, incluido el hospital Rókus, que en aquel entonces se hallaba en el límite del centro de la ciudad. En la Segunda Guerra Mundial el edificio sufrió varios impactos de bala, fue entonces cuando en el sótano se estableció por primera vez un quirófano de emergencia. Como no se disponía de dinero para acometer una reforma completa, sólo se reconstruyó la capilla, que había sido destruida por los bombardeos. Los impactos de las balas en el largo muro que daba al Teatro Nacional eran visibles incluso once años más tarde.

Ahora, tanto desde la estación del Este como desde las posiciones de las inmediaciones de la parada final del tranvía, cerca del herrumbroso frontal del puente Erzsébet, volado durante la guerra, se disparaba apasionadamente contra aquella parte del hospital que daba a la calle. Los heridos insistían en que los húngaros disparaban contra los húngaros, algo que la mayoría de los pacientes y los médicos no quería creer.

¿Cómo que «húngaros contra húngaros»? ¿No será «rusos contra húngaros»?

¡Y eso que a tan sólo treinta metros, delante del Teatro Nacional, estaban destrozando la estatua de Stalin! ¡Bah! ¿Y cómo había llegado hasta allí desde la calle Dózsa György? ¿Volando tal vez? Sí, ¡o la habían hecho volar! Algunos llevaban al hospital pedazos de bronce, grandes y pequeños, y decían que procedían de las manos, las orejas o la nariz del ídolo.

¡Increíble!

Contra el Teatro Nacional se disparaba desde la Gran Ronda, pese a que no llegaba hasta la calzada. Disparaban también contra la sede del Pueblo Libre, cuya imprenta en el primer piso ya había sido saqueada. El paternóster había dejado de funcionar, y en la planta baja habían rajado el tabique de conglomerado que separaba las cabinas que subían de las que bajaban.

Las armas tronaban, y sobre la cabeza de los enfermos todo crujía constantemente. Pese a la orden de la dirección del hospital, los enfermeros y los pacientes más osados se habían arriesgado a ir a la planta baja o a subir al primer piso para escuchar por los auriculares de los aparatos de radio colocados en las cabeceras de las camas la emisora Kossuth, la única que se podía captar, y que inesperadamente se había ganado el nombre de Radio Libre Kossuth. Los que traían las noticias daban cuenta de las contradictorias órdenes del Gobierno y del Partido, e informaban de que, por lo demás, emitían música clásica sin parar. De vez en cuando cesaba la recepción debido a que el suministro de electricidad se cortaba: cuando esto sucedía, para realizar las intervenciones el sótano se iluminaba con velas, candelillas y lámparas de petróleo.

El martes por la tarde, Gyula Fátray estaba cenando sentado en su cama—ya era capaz de incorporarse, lo cual no era nada desdeñable—, con unos auriculares ennegrecidos por la galvanización, cuando oyó disparos procedentes de la calle Sándor Bródy, así como de los auriculares. No daba crédito a sus oídos, y cuando lo hizo, se ofendió: nadie le había dicho que tendrían que vivir otra guerra. A su alrededor la gente era presa del pánico o se alegraba. Él, por su parte, estaba desesperado. Con ayuda de los sanos, se dedicó a transportar al sótano a los enfermos más graves, así como las camas, las mesitas de noche y los taburetes. Le vino bien el esfuerzo físico, y mientras duró esa tarea no tuvo que pensar.

El profesor adjunto Kállay, sumamente ajetreado, le gritaba cada vez que pasaba junto a él:

—Gyuszi, déjalo, se te hinchará—decía, alejándose velozmente mientras su bata blanca aleteaba.

Nuestro héroe consiguió que la noche del miércoles le sobreviniese un acceso de fiebre. El jueves 25 de octubre el doctor Kállai le diagnosticó neumonía cuando pegó el oído a su espalda y su pecho.

—Gyuszi, querido, ni hablar de darte el alta. Tienes que guardar cama hasta que esto se cure completamente.

—Ya guardaré cama en casa.

—¡Pero si están disparando por toda la calle Rákóczi y por la Gran Ronda!—gritó el doctor Kállai—. Tampoco yo puedo irme a casa, a todo el que se atreve a asomar la nariz le sueltan una ráfaga.

El profesor adjunto Kállai vivía a la vuelta de la esquina, frente al cine Urania, y desde la noche del martes no había vuelto a su casa. Mantenía el contacto con su esposa por teléfono. Resulta portentoso que en una ciudad en guerra funcione el teléfono, y el caso es que en Pest funcionaba.

—Anikó está histérica—dijo el profesor Kállai con sorna—, tiene que molestarse en bajar personalmente a comprar el pan.

Todos odiaban a la egoísta, limitada y supuestamente guapa Anikó. Sin embargo, al menos ella era digna de comprensión: había contraído matrimonio con un rico cirujano que gracias a su profesión se enriquecía ilimitadamente, de modo que ella podía colgarse todas las joyas que era capaz de llevar. Lo que no resultaba tan comprensible era por qué se había casado con ella Zoltán, que ya antes de la boda le había dado a entender que después de contraer matrimonio no renunciaría a su vida de faldero. Anikó sonrió incrédula con su carita fría y soberbia, y se ofendió mortalmente cuando Zoltán cumplió lo dicho. Nunca había amado a Zoltán, pero a raíz de aquello llegó a odiarlo; con todo, no quería divorciarse, pues el bienestar le pesaba más. Zoltán también le declaró que no quería tener hijos, que ya había tenido suficiente con que su anterior mujer y sus dos hijas hubiesen sido gaseadas. Anikó no se había empeñado en tener descendencia.

El profesor adjunto Kállai pasaba dieciocho horas al día operando o asistiendo en operaciones, y el resto del tiempo discutía y votaba junto a sus colegas quién debía formar parte del comité revolucionario y quién no. Finalmente, la mitad del comité se constituyó con médicos, y la otra mitad con personal del hospital.

En el estrecho círculo familiar, el doctor Kállai había insistido ya varias veces en que odiaba el sistema, pero ahora declaraba públicamente que había que desalojar del poder a los comunistas. Había entrado en el Partido en el cuarenta y cinco, pero a lo largo de los años las reuniones le habían gustado cada vez menos, y había criticado duramente la política antiintelectual del Partido; no obstante, no se había dado de baja.

—Zoltán es un reaccionario—afirmaba Kati, la mujer de Gyula, cada vez que se reunían con él; luego, para quitarle hierro al comentario, añadía—: Ya de niño era un reaccionario.

Zoltán llamó «giro histórico» a la revolución; sin embargo, su entusiasmo se desinfló un poco tras las primeras dos sesiones del comité revolucionario. El voto de un médico valía lo mismo que el de un encargado de la limpieza. ¿Qué era eso sino otro ejemplo más de la dictadura del proletariado? ¡Que los médicos fuesen una minoría en un hospital!

Primero discutieron su nombre, si debía ser «comité revolucionario» o «comisión revolucionaria». Se pasaron con ello una hora y media, a pesar de que debían realizar urgentemente una operación; sin embargo, nadie dejó de parlotear en aquella reunión. Los que argumentaban a favor de «comisión» tildaban de renegados de las tradiciones húngaras y de las ideas de 1848, de antipatriotas y de traidores a los que se decantaban por «comité» y a aquellos que habían sido elegidos miembros de la corporación exactamente de la misma forma que ellos. A continuación, la discusión giró en torno a la cuestión de si atender a todos los heridos o tan sólo a los húngaros; aun entre éstos, si limitarse a los revolucionarios que pudiesen acreditar dicha condición, así como el modo de hacerlo: si eran suficientes dos testigos o si se debía pedir un certificado por escrito; en este caso, qué tipo de certificado y a quién habría que pedírselo. Los que más clamorosamente protestaban contra la asistencia a los heridos soviéticos también habían realizado el juramento hipocrático y hasta hacía una semana habían sido fervientes estalinistas.

—Deberíamos emigrar a Palestina—dijo Zoltán—. ¡Ordeñar vacas en un kibbutz! En el comunismo de aquí no hay nada, ¡pero allí existen comunas de verdad! No preocuparnos por nada y trabajar la tierra: es lo que deberíamos hacer, porque lo de aquí no tiene remedio. ¡Y allí a los médicos también se les tiene en gran estima!

Llamaba Palestina a Israel, estaba acostumbrado a ello, y tenía la manía de decir que ya en el cuarenta y cinco deberían haber emigrado.

—Ya no es posible. Anikó no quiere marcharse, se siente a gusto aquí, y no deja de repetir que a ella no se le nota que es judía.

—Pues vete tú solo.

—No puedo dejarla sola, no tiene oficio, se moriría de hambre.

—Ya encontrará algún trabajo por ahí. Podría aprender algún oficio o trabajar como dependienta.

—No puedo hacerle eso.

—¿Por qué no?

—Porque me casé con ella.

—Entonces divórciate.

—No puedo.

—Métela en la oficina de algún paciente agradecido, y luego vete. De todas formas, le dejarías el piso, los cuadros…

—Se los dejaría, pero no le darían para vivir más de cinco o seis años…

—En ese tiempo aprenderá a hacer algo.

—No puedo ser tan vil.

—¡Pero si la engañas con cualquiera!

—Eso es otra cosa. Se lo advertí de antemano.

Las noticias, tanto las verdaderas como las falsas, apenas alcanzaban la conciencia de nuestro héroe; por fortuna, el cuerpo le ardía, lo que le evitaba tener que pensar.

Más tarde le bajó la fiebre.

No podía llamar a su casa, la línea oficial la utilizaban los dirigentes del hospital. Había una cabina pública a la que los enfermos, pese a la prohibición, subían a hurtadillas de vez en cuando desde el sótano, por lo que la dirección del hospital, de manera sumamente ingeniosa, selló con un candado la puerta.

Esperaba que su mujer fuese a verlo. Con una nariz que se asomaba hasta el labio superior, había viajado siempre en la parte del tranvía reservada a los no judíos, y jamás se había asustado cuando los Cruces Flechadas le pedían su documentación: mirándolos de hito en hito, cogía los papeles falsos entre sus largas uñas pintadas de rojo y se los entregaba con desdén. Y aquello surtía efecto. Pero Kati no venía. Era posible que en otras partes de la ciudad también hubiese enfrentamientos.

Fuera debía de reinar un caos enorme, la constitución del Gobierno cambiaba a diario, cada día surgían nuevos partidos y se creaba una multitud de comités. Los enfermos, los médicos, los enfermeros y los nuevos pacientes refutaban o corroboraban las noticias más absurdas. Él trataba de no dar crédito a nadie, de no pensar en absoluto.

En la plaza de la República habían rodeado el edificio del comité del Partido en Budapest, habían linchado a algunas personas y estaban cavando en busca de unas mazmorras en las que se torturaban prisioneros. Cavaban asimismo en la plaza Jászai Mari, junto a la Casa Blanca, el edificio del Ministerio del Interior, donde también había mazmorras, ¡cómo iba a ser de otro modo!, si eso hasta figuraba en los periódicos. De allí se llevaban los cuerpos de los torturados para arrojarlos directamente al Danubio. Los periódicos los traían los médicos de urgencias. Decían que ni los insurgentes ni las tropas disparaban contra las ambulancias, con sus banderitas de la Cruz Roja asomando por la ventanilla.

Zoli Kállai sostenía que había logrado hablar con Kati un par de veces, que le había dicho que estaban bien y que le mandaban besos. Tal vez dijese la verdad, o tal vez no.

Un día apareció Kati. Andaba de puntillas, como la mayoría de las ex bailarinas. Su pelo rojo y grueso estaba cubierto por un pañuelo gris oscuro, e iba vestida con la misma gabardina incolora que llevaban los revolucionarios. Era una prenda vieja que guardaba desde los años treinta y que se ponía cuando iba de excursión. En una de sus mangas llevaba un brazalete con los colores de la enseña nacional. Traía sopa en una fiambrera de hojalata. Era un milagro que la sopa no se hubiese derramado porque la tapa no encajaba bien.

—Aquí hay comida de sobra, ¿para qué narices vienes?—preguntó nuestro héroe en agradecimiento.

Kati hizo un gesto de resignación. Se jactó de haber tenido que ir andando sólo hasta la plaza Oktogon, donde se había subido a un camión militar de los insurgentes, que la habían llevado al hospital en la superficie de carga. Tras contar aquella hazaña se quedó callada, pues no tenía nada más de que pavonearse.

—¿No han venido a buscarme de la fábrica?

—No.

No era necesario preguntarlo; aunque lo hubiesen hecho, su mujer lo habría negado para protegerlo.

—¿Por qué diablos tenías que cargar con nada recién operado?—estalló Kati—. Me lo contó Zoltán por teléfono. ¡Es una irresponsabilidad, una imprudencia, una chiquillada! Claro que te has puesto enfermo. ¡Por poco te mueres! Nunca has pensado en tu familia.

Nuestro héroe permaneció callado.

Kati le cantó las cuarenta, luego arregló la mesita de noche y dejó en ella la fiambrera.

—¿Tienes cuchara?—preguntó severa.

—Sí.

Kati se sentó en el borde de la cama. Ambos permanecieron en silencio.

—¿Y el niño?

—Se lo pasa bien jugando solo. Suele jugar a las canicas.

—No lo dejarás salir a la calle, ¿verdad…?

—Claro que no.

—¿Y en la casa hay tranquilidad?

—Sí.

La mañana del 24 de octubre, el señor Pista, el conserje, un manitas sin cuello, barrigón y alcohólico, se había plantado borracho delante de la casa y se había puesto a vilipendiar a los judíos y los rusos; aunque todo el mundo temió que estos últimos lo oyesen, nadie le advirtió de ello. Sin embargo, era mejor no inquietar al enfermo con esa historia.

Acarició la mano de su esposa. Ella se lo consintió sin devolverle la caricia; observaba disgustada el entorno subterráneo.

—Hace frío aquí—dijo.

—En esta zona no instalaron calefacción.

—La enfermera me ha dicho que tienes neumonía.

—Ya me ha bajado la fiebre.

—¿Cuándo regresaréis a las plantas?

—No lo sé, pronto.

Kati seguía sentada en el borde de la cama. Permanecieron callados.

—Figúrate—dijo ella en tono oscuro—, han abatido de un tiro a la señora Huszár. Estaba haciendo cola delante de la Glázner, cuando abrieron fuego contra la muchedumbre y cayó abatida. ¡La alcanzaron en los pulmones! Maustot!1

—Pobre.

Kati se levantó de un salto.

—Voy a preguntarle a Zoli.

—¿A preguntarle qué?

—Lo que tienes.

—No tengo nada, sólo estoy débil.

Kati meneó la cabeza: ella sabía muy bien que el enfermo no le diría la verdad aunque supiera lo que tenía. Ya se lo contaría el médico.

Se fue a buscar a su primo. Al cabo de media hora regresó, pero sólo por un momento.

—Está en la sala de operaciones, no lo espero. Tengo que irme.

—Cuídate mucho.

Desfallecido, se tendió en la cama; la visita lo había agotado.

Kati volvió de nuevo el sábado, y le trajo pasta con semillas de amapola.

—¡El lunes podré volver a casa!—informó nuestro héroe.

Kati asintió distraída con la cabeza. Estaba deprimida, y miraba sombría al frente. «Estará preocupada por el discurso de Mindszenty», pensó nuestro héroe. Era preferible no sacar ese tema allí, en el sótano, delante de extraños; ya lo harían en casa, si era necesario. Durante un tiempo callaron sobre el hecho de que el cardenal Mindszenty hubiese anunciado la restauración del feudalismo y del capitalismo.

Luego Kati dijo:

—Me llevo lo que pueda para que no tengas que cargar tú con ello.

—Ya lo llevará la ambulancia mañana—sugirió nuestro héroe.

Kati regresó a casa con las manos vacías. La pasta con semillas fue compartida con los vecinos de cama.

La madrugada del día siguiente entraron los rusos. Los cañones automáticos y las ametralladoras reanudaron su repiqueteo, y de nuevo empezaron a llegar muchos heridos. Aquella vez nuestro héroe no ayudó a transportarlos, y el remordimiento de la vez anterior no tuvo en esta ocasión su contrapartida. Él no había pedido que las tropas rusas avasallaran el país, porque aquello que estaba ocurriendo no era una liberación, como once años atrás. Estaba tumbado, y de haber podido, se habría vuelto hacia la pared; pero no podía porque su cama estaba en la fila del medio, entre dos estrechos pasillos, y los camilleros no dejaban de golpearla cada vez que traían un nuevo herido.

El lunes no regresó a casa, los de la ambulancia se encontraban nuevamente ocupados.

—Te llevarán mañana—dijo Zoltán el miércoles, 7 de noviembre, que en aquel año excepcional no se consideraba fiesta—. Kati también vendrá mañana.

—¿Para qué, por el amor de Dios?

—Ya le dije por teléfono que no debería hacerlo, pero ella insistió.

—¿Va a madrugar para venir aquí andando? ¿Y si la matan a tiros?

El jueves 8 de noviembre Kati llegó al hospital justo cuando a nuestro héroe lo ayudaban a subir a la ambulancia. Transportaban a dos heridos más, y ya no había sitio para ella. Nuestro héroe se disculpó, y Kati hizo un ademán de resignación, de «no pasa nada, ya iré a casa andando», pero se le notaba que se sentía profundamente herida: ya habían metido sus cosas en el vehículo, a pesar de que ella había ido hasta allí para hacerlo personalmente.

—Tocarás el timbre inútilmente—dijo Kati—, le prohibí al niño que dejase entrar a nadie… Aquí tienes mis llaves… Las tuyas están en casa, en el cajón superior del aparador… Le dije que las sacase sólo en caso de incendio…—Le entregó las llaves—. Voy a hablar con Zoli.

Entró en el edificio con pasos apresurados y nuestro héroe la siguió con la mirada. Zoli estaba en el quirófano y no aparecería antes del anochecer. Kati lo sabía perfectamente, ¿por qué tenía que hacer siempre ese papelón?

A nuestro héroe le pareció que su hogar estaba demasiado cerca. Había sido magnífico haberse podido evadir un poco, aunque se hubiera debido a una baja por enfermedad. Y ahora por lo de las llaves se montaría un numerito, se montaba por todo.

En el hospital había estado exento de los deberes conyugales. Bien, en casa también lo estaría durante el tiempo de convalecencia. Aún estaba débil y ello debería tenerse en consideración.

No veía a través del cristal esmerilado de la ventanilla lateral del coche. Ni siquiera mirando hacia adelante veía nada de la ciudad, pues junto al chófer iban sentadas dos personas. Se sentía como en una cueva sin salida. En el sótano del hospital había tenido la sensación de estar tirado en una cueva, y ahora de que lo habían metido en otra. Y se suponía que en su casa debería estar vegetando también en una cueva. No sabía de lo que ocurría a su alrededor más que lo que sabían los hombres primitivos sobre el mundo.

Los de la ambulancia guardaban silencio.

—¿Qué pasa, camaradas? ¿Cerráis el pico?—preguntó uno de los enfermos, un hombre regordete con aspecto de obrero que tenía una pierna escayolada.

Los de la ambulancia no contestaron.

En ese momento, a nuestro héroe le atravesó a modo de rayo el descubrimiento de que había tenido una suerte loca por haber pasado todo ese tiempo en el hospital.

«Todo ese tiempo» ya había acabado. Si en adelante los soviéticos decidían entrar en algún sitio, ya no los expulsaría ni Dios de allí. Habían vuelto a entrar en Budapest, y ni siquiera se planteaban su retirada. Cuando un año atrás se habían retirado de Austria, muchos esperaron que abandonasen también Hungría. Aquella ilusión se había disipado, habían sofocado la revolución para no marcharse ya del país.

Y se vengarían implacablemente de todo aquel que hubiese participado en ella.

Él, como no había tenido siquiera la oportunidad de hacerlo, se libraría del desquite. No viene mal ser ingresado en un hospital los días previos al estallido de una revolución, permanecer allí hasta su sofocamiento y luego convalecer apaciblemente en casa mientras duran las represalias.

No se merecía aquel azar salvador más que otros. Fue pura suerte.

El niño pecoso y de piel blanca—ni siquiera se le veían las cejas—miró asustado a su padre cuando abrió la puerta de la antesala. Así, de repente, no pudo ni saludarlo. Tenía el pelo rojo recién cortado. Por lo visto, el barbero de la calle Pozsonyi ya había vuelto a la faena. Nuestro héroe cayó exhausto en la cama, a la que le acababan de cambiar las sábanas, y se cubrió con el edredón.

Kati llegó a casa al cabo de dos horas, rompió a llorar, se arrodilló junto a la cama, abrazó a su marido por el cuello y no lo quiso soltar. Dominando su enojo, nuestro héroe le acarició la cabeza, aquel pelo rojo y grueso, y luego volvió a dormirse.

Nuestro héroe permaneció en casa guardando cama durante dos semanas hasta que recobró las fuerzas. Su médico de cabecera le aconsejó tomar a diario dos decilitros de vino tinto para que se le regenerase la sangre. Regía la ley seca. El conserje, convertido de nuevo en el querido señor Pista de todos, consiguió vino tinto para la apreciada señora Kati.

Antes de volver a la fábrica, nuestro héroe decidió pasear prolongadamente para calentar sus músculos y ver las huellas de la destrucción. Todos sostenían que la ciudad había sido destrozada a balazos; sin embargo, era difícil imaginar que aquello hubiese sido como el gran asedio.

—Ni hablar de dejarte salir solo—gritó Kati.

—No he dicho que quiera ir solo.

Deseaba llegar hasta el Rókus, pero a Kati le parecía excesiva aquella distancia. De todas formas, saldrían de casa, y verían cuánto era capaz de caminar.

Deambularon por la calle Pozsonyi en dirección al puente. El tranvía 15, que tenía su penúltima parada en la esquina de la calle Pozsonyi con Balzac, no funcionaba. En la parada final, que se hallaba en el extremo del puente Margit que da a Pest, había dos coches vacíos, uno al lado del otro, con los troles bajados y las rejas metálicas recogidas. Los pasadores del extremo de la cadena, que se usaban para mantener subidas las puertas enrejadas y que no tenían otra utilidad, habían sido robados de ambos coches.

En las inmediaciones del puente la calle Pozsonyi comienza a ascender. En la plaza Jászai Mari nuestro héroe se detuvo jadeante delante del relojero. Kati aguardó preocupada a su lado.

—Enseguida continuamos… No me lo imaginaba… Creía que era todo plano…—dijo él.

De tan desconcertado, se puso a reír, a jadear, y luego, resuelto, echó a andar.

Kati paseaba junto a él a paso lento, con las manos metidas en los bolsillos, sin atreverse a tomarlo del brazo, no fuera a ser que de esa manera le costase aún más caminar. No sabía qué prefería: que su marido recobrara las fuerzas o que permaneciera débil para siempre. Sentía que la invadían olas de una ira asesina contra él.

En Oktogon se detuvieron definitivamente. Nuestro héroe dio un resoplido y alzó la vista.

En lo alto del edificio ubicado en la esquina de la ronda de Lenin y la calle Andrássy, que en aquellos tiempos se llamaba calle de la Juventud Húngara (antes calle Stalin, y más tarde, de la República Popular) había un letrero publicitario de la fábrica de bombillas Tungsram: un mapa de Hungría colgando de travesaños de hierro. Las ciudades más grandes estaban marcadas con bombillas eléctricas, pero no funcionaban. Atravesaron la calzada y emprendieron el camino de regreso, palmo a palmo, hacia su casa por el otro lado de la ronda de Lenin. Él volvió a pararse para observar detenidamente la cabina de policía derribada que había en el cruce.

La cabina de policía era un objeto de forma cilíndrica y cemento armado, con una gran ventana semicircular. Los policías subían por una escalera de hierro de escasos peldaños para encender y apagar los semáforos desde allí, en vez de tener que gesticular, azotados por la lluvia y el viento, vestidos con un impermeable con capucha o dando saltos entre tranvías y autobuses con su porra a rayas. El verano anterior los periódicos habían celebrado aquel invento excelente, ni siquiera en la Unión Soviética había muchas de ellas.

Probablemente aquélla la habría derruido algún tanque o camión. ¿A quién le habría molestado allí, en medio del cruce? Había espacio de sobra para que un tanque pudiese pasar por su lado, ¿por qué habían tenido que echarla abajo? Se estremeció. La habían tirado abajo a propósito. Sin ningún motivo. Por el mero gusto de la destrucción.

Durante el camino de regreso a su casa, sólo a partir de Oktogon vio lo que le fue dado ver, el camino de ida se le borró de la memoria en el acto. No salía de su asombro. Quizá hubiera sido por el choque. O porque se había concentrado en el propio andar, en nada más que en el estado de su cuerpo.

O bien porque no lo había querido ver.

Casas con las huellas de los impactos de balas; pisos reducidos a cenizas; balcones en parte o del todo caídos, sostenidos por cariátides parcial o totalmente destrozadas a balazos; catenarias arrancadas; coches de tranvías volcados; tanques destripados; adoquines violentamente levantados, raíles retorcidos. La destrucción llegaba más allá de los alrededores del Rókus. Los restos humanos habían sido retirados, pero en los bordes de las isletas, al pie de los árboles, se alzaban algunas cruces de madera clavadas en la tierra junto a las que había restos de velas, coronas de flores y tiras de cintas con los colores nacionales. Alguien había sido enterrado allí temporalmente, y seguía en el mismo sitio. En algunas partes había cruces apiñadas; en otras, sólo unas cuantas sueltas. Lo más sencillo sería quitar las cruces y dejar allí los cuerpos, igual que después de la guerra. El petróleo derramado había teñido de negro los adoquines. Los postes de la luz resultaban aterradores, pues en cualquiera de ellos podían haber colgado a alguien.

Los cuentos de terror eran ciertos.

—No me lo había imaginado—mascullaba.

Quizá hubiera afrontado la destrucción con la conciencia más tranquila si hubiera visto cómo se producía y se hubiera podido acostumbrar a ella, pero se la encontró de golpe. Ya habían retirado muchos escombros, y lo seguirían haciendo; pronto se restablecería el orden, pero de debajo de los adoquines aún podía oír el borboteo del volcán. En cualquier momento se podía levantar una barricada con esos mismos adoquines. Aquel material duro, el magma solidificado, era capaz de volverse de nuevo líquido y ardiente; sólo era necesaria una momentánea y unánime declaración de voluntad. Hasta un viento leve es capaz de hacer temblar un puente formidable, y si las longitudes de onda de sus piezas se suman, incluso puede caer.

Kati permanecía callada, y en su silencio había cierta recriminación. Como si él, su marido, le hubiese hecho la promesa once años atrás de que algo semejante no volvería a suceder.

La guerra había sido sencilla: las hordas de conquistadores habían intentado asesinar y robar, y contra ellos había prevalecido, a costa de terribles sacrificios, la verdad. En cambio, ¿qué había ocurrido ahora? ¿Qué clase de verdad existía en esto y quién la poseía?

Mientras él estaba convaleciente, Kati no se había cansado de contarle las truculencias que supuestamente o en efecto habían tenido lugar durante o incluso a consecuencia de su ausencia. Como si todo aquel horror, verdadero o figurado, se hubiera producido porque él, su marido, cobarde y calculador, había abandonado premeditadamente a su familia.

Sin embargo, la coincidencia de su operación con el estallido del levantamiento había sido, evidentemente, obra del azar.

Aun así nuestro héroe sentía remordimientos: no era casual que a uno lo operasen de hemorroides, de las que previamente había hecho caso omiso, en un momento determinado o en otro.

Delante del teatro de variedades Kamara se había empezado a agolpar un gentío; debido al toque de queda, los teatros, que ya habían abierto sus puertas, comenzaban sus funciones a las tres de la tarde.

Frente a la estación del Oeste él volvió a detenerse. En el escaparate de una tienda de objetos de deporte había tablas y bastones de esquí.

—Deberíamos comprarle un par al niño—dijo.

—Se lo podríamos comprar en otro sitio—respondió Kati.

—¿Por qué? Éstos servirán perfectamente. Son nuevos.

—Aquí no habrá paz nunca.

Nuestro héroe se quedó callado.

De repente, Kati susurró:

—Emigremos.

—¿Emigrar? ¿Irnos? ¿Para siempre?

Kati asintió con la cabeza y, de la agitación que sintió al formularlo, se deshizo en lágrimas.

—Pero ¿por qué?

—Tienes una buena profesión. Quizá en el exterior…

Nunca le habían permitido trabajar como ingeniero, y hacía mucho tiempo que había perdido la práctica. Dentro del país eso no tenía mucha importancia, pero en el extranjero lo descubrirían. Sin embargo, intentar explicárselo a Kati, que sólo había cursado seis años de primaria, sería inútil.

—El niño—dijo Kati—aún podría aprender una lengua sin que se le notara…

—Soy mayor. A los cuarenta y seis ya es tarde para volver a empezar.

—¡Me hago kinesiterapeuta! Así podré mantenerte hasta que encuentres un trabajo fijo.

—Todavía no tengo fuerzas… Y para cuando me recupere, habrán cerrado la frontera.

—No la cerrarán hasta finales de diciembre.

—¿Cómo lo sabes?

—Lo sabe todo el mundo. Y hacia Yugoslavia dejan salir a todo el mundo.

Nuestro héroe permaneció en silencio.

—¡Tú no has pasado por lo que pasé yo!—gritó Kati—. El día que los rusos salgan del país, éstos nos destriparán aquí.

—¿Cómo que salgan? Han vuelto sin siquiera haber salido.

—Pero si salen, éstos no van a tener reparos.

—Y una vez que entran no acostumbran ya a marcharse. Este tipo de cosas suele durar ciento cincuenta años… Y nosotros no éramos de la ÁVÓ, no teníamos nada que ver con la policía secreta.

—A ellos eso les da igual. Deberíamos habernos ido en el cuarenta y cinco… Entonces todavía éramos jóvenes…

Kati rompió a llorar de nuevo.

Nuestro héroe se quedó callado.

Tan jóvenes no lo habían sido ni siquiera en aquel entonces. Él tenía treinta y cinco años, y ella treinta y dos.

Habían construido el país en una maravillosa armonía, rebosantes de entusiasmo, con la esperanza de crear una sociedad libre y feliz, sin explotación y sin clases. ¿Cómo hubieran podido marcharse entonces? Eso ni siquiera se planteaba.

Tanto se habían afanado en construir el país que casi perdieron la posibilidad de tener un hijo.

—Nos irá bien—dijo él con convicción—. No has hecho nada, lo sabe todo el mundo. Y yo me he mantenido limpio. Sin querer, pero limpio. Soy tan inatacable como nadie en este país. ¡Me tendrán en gran estima!

Acercó la cabeza de su mujer para acariciarle la espesa pelambrera leonada. Descubrió unas canas ásperas, y se apiadó de ella. No existía hombre alguno que estuviese dispuesto a emigrar con aquella mujer.

En la otra acera, delante de la estación, unos agentes de las fuerzas de seguridad con ametralladora y vestidos con abrigos enguatados paseaban de un lado para otro, y junto al bar Ilkovics se encontraban otros dos montando guardia. Eran muy jóvenes, el gorro de piel sobre su cuello rapado les doblaba las orejas, sus rostros eran inexpresivos. La poca gente que aguardaba en el bar mordisqueaba algo, pues aún estaba vigente la ley seca. El tranvía 49 no funcionaba, aunque en la calle Bajcsy-Zsilinszky las vías no habían sido levantadas, ni los cables arrancados. En la isleta de la parada final un vendedor asaba castañas sobre la parrilla de un gran caldero negro, mientras se soplaba las yemas de los dedos, que salían libres de sus guantes. ¿Por qué no se calentaba las manos sobre el caldero?

Llegaron al fotógrafo. Habían llevado a Matyi a aquel estudio en el cincuenta y dos, cuando tenía dos años; antes de que le sacaran la fotografía, Kati lo había vestido y peinado cuidadosamente. La fotografía de aquel niño risueño de pelo rizado, por entonces todavía rubio platino, estuvo durante meses en el escaparate. Pantalones cortos con tirantes, camisita a cuadros, sandalias blancas con correa: alguien se los había enviado en un paquete y Kati se había lanzado sobre él. Cuando paseaban por allí siempre llamaban la atención de Matyi hacia la foto; sin embargo, él no revelaba ningún sentimiento.

La fotografía de Matyi había sido retirada hacía mucho tiempo. Otros niños risueños expuestos en el escaparate para ser admirados lo habían sustituido.

¿En qué condiciones crecerán estos pequeños miserables?

Si los occidentales entregaron esta zona, junto a nosotros, a los soviéticos, y no tuvieron otro remedio porque aquí ellos fueron los liberadores, ¿por qué la iban a recuperar? No ha servido de nada dar rienda suelta a la ira, que acabó en esta guerra civil. De nuevo ha habido muerte y destrucción por su causa. De nuevo se frenaría nuestro desarrollo para varias décadas. Es desesperante.

¿Qué se imaginaban aquellos que daban crédito a las instigaciones? ¿Cómo habían podido perder así la cabeza? ¿Querían restaurar el capitalismo? ¿Quiénes? ¿Las masas ofuscadas consigo mismas? ¿Deseaban rebelarse contra el socialismo? ¡Imposible!

Las masas no quieren ser explotadas porque son el pueblo, y éste es el primer sistema en la historia que no explota al pueblo.

Avivaron lo peor del hombre. Para Occidente nada resulta demasiado gravoso con tal de recuperar esta región. Pero mienten, pues no quieren recuperarla, sino tan sólo provocar confusión para causar daño al sistema socialista mundial. Ahora pasa lo mismo, sus emisoras de radio no cesan de instigar la rebelión, a pesar de haber declarado públicamente que no habría intervención armada. Ellos también temen otra guerra mundial.

¿Huir de aquí, donde a pesar de todos los problemas y discordias se está construyendo una sociedad justa, al lugar en el que se ha maquinado toda esta mierda? ¿Ayudar y trabajar para aquellos que profesan la idea de la explotación, del enriquecimiento a costa ajena, del egoísmo y de la imposición de los intereses propios pisoteando a otros? ¿Trabajar para ellos, darles beneficios, traicionar la Causa? Imposible. ¿Reconocer la derrota ahora que por fin se puede empezar a construir un socialismo purgado de errores? Si Kati quiere emigrar, instalarse entre el enemigo, es que ha perdido el juicio. ¡Precisamente Kati, la mayor partidaria de la democracia popular que jamás haya habido!

En la pastelería Sziget, frente al cerrado Teatro del Ejército Popular, comieron sendos pasteles de nata y chocolate, tomaron un café corto y compraron un trozo de tarta Dobos para el niño. En esta ocasión Matyi se había quedado al cuidado de la señora Ancsa, a quien, tras una breve consulta, también le compraron una bolita de castaña con chocolate.

Así celebraron que se hubieran salvado incólumes de aquellos acontecimientos, y si había alguien que no debía tener miedo de las represalias, ciertamente ésos eran ellos.

Como el autobús 6 no funcionaba, nuestro héroe atravesó andando el puente Margarita. El tranvía 17 tampoco funcionaba. Tras dejar atrás los baños Lukács y los Császár, subió a paso lento por el lado de los impares de la calle Ürömi. No acostumbraba a pasar por allí, el autobús 6 paraba en la esquina de la plaza Kolosy y él solía subir por la calle Szépvölgyi. En cierta ocasión había medido la distancia entre su piso y la fábrica. Sabía de su época de turista que podía contar setenta centímetros por paso, y siempre le salían esos setenta centímetros, en cualquier terreno. Desde la calle Balzac hasta la fábrica, de puerta a puerta, daba 7130, es decir, cinco kilómetros. Eran asombrosamente pocos; estando sano, uno podía recorrerlos en una hora y cuarto. Ahora, sin embargo, no estaba en buenas condiciones físicas. Calculaba que necesitaría una hora y media para salvar aquella distancia, que desde luego debería recorrer una vez más aquel día. Así que decidió que volvería a casa en autobús.

Había cierta frialdad y monstruosidad en los edificios de uno, dos o tres pisos del barrio, construidos en diferentes épocas y pegados unos a otros. Como si no se hubiese decidido si aquella zona continuaría siendo un pueblo o se convertiría en parte de una ciudad. Se detuvo delante del fabricante de violines para contemplar la oferta de aquel escaparate reducido y recargado. Estaban expuestos los mismos instrumentos que antes de que se hubiera desbarajustado todo, como si nada hubiese ocurrido. Ofrecían un espectáculo tranquilizador: era posible que en realidad no hubiese sucedido nada. Hacía unos meses habían llevado allí a Matyi, porque se decía que aquel maestro era más barato que el que tenía su taller en la plaza Liszt Ferenc, enfrente de la Academia de Música. El maestro le había probado a Matyi algunos violines bajo el mentón y le había dicho que por el momento necesitaba el de un cuarto, pero que pronto le quedaría pequeño, por lo que era preferible que esperasen hasta que le fuera bien el de medio. A nuestro héroe le extrañó no haber descubierto por sí mismo que incluso entre los violines existían diferentes medidas. A Kati, que se le había metido en la cabeza hacer de Matyi un músico, le costó resignarse a que el niño empezase a aprender violín un año más tarde, «pero entonces, sin falta». Nuestro héroe consideraba que tocar música era un lujo superfluo, pero consintió sin rechistar que sucediera lo que su mujer quería. Matyi se alegró de salvarse, al menos momentáneamente, de ello.

La flamante fábrica fue inaugurada tres años después de la guerra, en el lugar de una antigua fábrica de ladrillos en la que en el verano del cuarenta y cuatro habían sido hacinados los ciudadanos húngaros destinados a los campos de exterminio. El tío materno de nuestro héroe, su mujer y sus tres hijos fueron deportados desde allí, y ninguno de ellos volvió. El lugar le parecía angustioso, a pesar de que nada en él recordaba ya a la fábrica de ladrillos. Desde luego, Budapest apenas tiene algún rincón que no evoque alguna atrocidad, de modo que desde este punto de vista daba igual el lugar. Él evitaba la zona de lo que había sido el ghetto, donde sus padres habían sido realojados procedentes de la calle Szövetség, y donde habían muerto. Nunca llegaron a saber si había sido el hambre o alguna enfermedad lo que había acabado con ellos. Kati huyó con documentos falsos, y evitaba pasar por las cercanías del ghetto, mientras que nuestro héroe, tras escapar de la marcha, erró por los montes. Le hubiera gustado regresar disimuladamente a Pest, pero el fluctuante frente lo obligó a retroceder una y otra vez. Los rusos lo habían capturado dos veces, y en ambas ocasiones había conseguido escapar a duras penas para volver inmediatamente al vagabundeo. Luego no dejó de preguntarse qué clase de fuerza oculta se había desatado en él para ayudarlo a sobrevivir. Cuando regresó al Budapest liberado, no consiguió encontrar a sus padres, de los que se decía que habían sido enterrados en la plaza Klauzál. Se planteó erigir una sepultura simbólica para ellos, pero al final no se llevó a cabo, pues la fiebre de la reconstrucción había borrado el pasado; en todo caso, él no habría frecuentado el cementerio.

En la fábrica, a nuestro héroe le hubiera gustado dedicarse al desarrollo técnico, sin embargo le habían encargado la gestión de los asuntos de planificación. Era una labor ingrata en la que había que hacer equilibrios entre las fantasmagóricas exigencias de la Oficina de Planificación, las estrechas posibilidades de la fábrica y el descontento de los obreros. Para ocupar semejante cargo hubiera sido más apropiado tener una carrera de diplomático que de ingeniero. Cualquiera que fuese la última cifra planificada, siempre acababa en un penoso acuerdo de normas. El encargado de planificación recibía un ucase de arriba, contra el cual no había apelación posible, que debía conseguir que aceptasen abajo por medio de astucia, artimañas y persuasión. Debido a esas injustas normas se odiaba a los capataces, aunque ellos no tuvieran la culpa de nada. Afortunadamente el personal no sabía con certeza a qué se dedicaban los de las batas blancas en la dirección, y aunque lo sospechasen, no los veían a diario. Además, corrió la voz de que Fátray no era mala persona. A lo largo de los años, esa opinión no cambió; ese tipo de rumores duraderos suelen tener fundamento.

A nuestro héroe le parecía ambiguo que con el poder obrero la retribución por pieza fuera menor que en el capitalismo, y que las siempre nuevas regulaciones socialistas sobre normas y competitividad laboral, según llamaban a la exigencia de aumentar el rendimiento, hicieran que cada vez resultara más difícil el trabajo de calidad. Al principio había solicitado en voz baja, y luego en voz más alta, la revisión de las normas: en un sistema a destajo progresivamente descendente se debería prestar atención también a la calidad. No obstante, los directores y secretarios del Partido, que se relevaban continuamente, estaban interesados en sobrevivir, y no podían permitirse que en el ministerio o en la sede del Partido les reprochasen el descenso cuantitativo del rendimiento.

Aunque no había cerrado la boca, no le había pasado nada, pues nadie había ido a por él. Hay casos en los que la cobardía no ayuda, y otros en los que ni siquiera ésta ayuda. Eso sí, las normas no se habían vuelto más humanas.

Se sentía angustiado por lo que pudiera encontrarse en la fábrica.

Todavía en septiembre le había dicho Géza Gelb al encontrárselo en la esquina de la calle Sziget con Pozsonyi:

—El sistema cambia cuando comienza a mentir gente distinta a la que estamos acostumbrados.

No se sabía qué había cambiado. Habían reaparecido viejos nombres. Leyendo los artículos del Libertad Popular quería creer que el Gobierno de Kádár se inclinaba hacia el compromiso. Era imprescindible que la democracia popular tuviera una variante más exitosa, de lo contrario, la humanidad no tendría futuro. Y quizá el sistema también podría cambiar si los mismos de antes dejasen de mentir.

En cuanto a los asuntos de la fábrica, estaba bastante bien informado, pues Kis Horváth había ido a verlo dos veces durante su convalecencia.

El afanoso joven, rubio, de cara redonda y con una calvicie incipiente, había cursado la carrera con diligencia y se sentía agradecido al que fue su jefe de seminario por haberlo recomendado para la sección de producción. Kis Horváth le contó que en la fábrica no se había producido jaleo. La organización del Partido había convocado al consejo obrero antes de que los no afiliados al Partido se hubiesen despertado, de modo que muchos militantes se habían afiliado a la nueva corporación. Unos días más tarde ya no lo habrían conseguido. La guardia creada por el consejo obrero velaba para que no se llevaran nada de los bienes del pueblo. Se robaba menos que en tiempos de paz. Los guardias de puerta habían sido destituidos, las urracas aún no habían tenido tiempo de pactar con los recién llegados.

En los alrededores no habían tenido lugar enfrentamientos. Tan sólo en una ocasión un tanque errabundo había emprendido su marcha en la plaza Kolosy para subir por la calle Szépvölgyi, pero tras cien metros se había dado la vuelta para dirigirse traqueteando hacia el puente Stalin. Al menos eso es lo que contaban. En aquella ocasión Kis Horváth no se encontraba en la fábrica, porque cuando había disparos le era imposible llegar al centro de la ciudad desde Kispest, barrio en el que vivía con sus padres. Aun así, un par de veces logró llegar a trancas y barrancas a la ciudad, pero en esas ocasiones se veía obligado a pasar bastantes noches en la fábrica, puesto que llegar a casa resultaba igualmente difícil. El 24, el director no había aparecido, y desde entonces no lo habían vuelto a ver; habían creado para él un puesto en el ministerio. El nuevo director había estudiado en la academia del Partido, y hasta el momento no había hecho nada malo, aunque también es cierto que tampoco tenía posibilidad de hacerlo: la fábrica estaba parada, no había material, el trasporte aún no se había puesto en marcha, y los apagones estaban a la orden del día. Organizar huelgas no tenía sentido por la simple razón de que no llamarían la atención. Se realizaban trabajos de mantenimiento, se engrasaba, se charlaba y se hacía papeleo. El secretario del Partido era también nuevo y solía encerrarse con el director.

—Gyula—dijo Kis Horváth, excitado—, nosotros consideramos que deberían nombrarte director a ti.

Nuestro héroe se rio desconcertado. Estaba sentado en la mesa, pero todavía llevaba pantuflas, pijama y albornoz.

—¿Quiénes son esos «nosotros»?

—La fábrica.

—¿Y por qué tendría que dirigirla precisamente yo?

—Porque tú no has hecho nada. Si hay alguien limpio, ése eres tú. ¡Un comunista inocente! ¡Y un profesional! No estaría de más que en una fábrica de mecanizados el director fuera por fin un técnico.

—Nunca he aspirado a un alto cargo. Quiero trabajar como ingeniero. En el régimen de Horthy sólo pude trabajar como obrero; con el socialismo, como oficinista… Hace dos décadas que acabé la carrera, y desde entonces no he tenido una regla de cálculo entre las manos, sólo calibradores.

—En dos meses te centrarías.

—Tendría que rejuvenecer.

—Se necesitan dirigentes experimentados.

—Anda, anda—dijo.

Sin embargo, se sentía lisonjeado por el entusiasmo del joven militante.

Al llegar a la barrera presentó su tarjeta. En la portería, cubierta con piedra rojiza en bruto, igual que el muro del edificio de la dirección, había tres personas sentadas, y junto a la barrera se hallaban otras dos.

—La antigua tarjeta ya no es válida—le comunicó un hombre muy corpulento al que nunca había visto—. Apártese. ¿Quién puede acreditarlo?

—Cualquiera. Todos me conocen.

—Dígame un nombre.

—Gyula Fátray.

—¿Y ése quién es?

—Soy yo.

—Déjese de bromas. ¿Quién puede acreditarle dentro?

Nuestro héroe empezó a enumerar:

—Jancsi Horváth, de desarrollo. Sanyi Palágyi, el técnico… La señora Kónya, de la secretaría… Harkály, el jefe de contabilidad…

Kis Horváth y Palágyi tardaron al menos diez minutos en bajar a la portería, ambos llevaban sobre sus batas blancas zamarras sin mangas. Nuestro héroe sonrió.

—Perdón—dijo Kis Horváth sin devolver la sonrisa—. Los camaradas son nuevos…

—No pasa nada.

—Ahora te arreglo lo de la tarjeta temporal—dijo Palágyi.

—¿Por qué temporal?—preguntó nuestro héroe, y se rio.

Ellos también se rieron. Se dirigieron al edificio de la dirección, pero antes quiso pasar por la nave.

—Vale—dijo Kis Horváth—, entonces nos vemos arriba.

Penumbra. Humedad. Radiadores de chapa fríos. No lejos del vestuario masculino, en una cazuela roja sobre una estufa de hierro bien grande, estaban calentando algo de comer; a juzgar por el olor, eran patatas con pimentón. El humo se escapaba por un tubo de aluminio fabricado con perfiles que salía por una ventana basculante entreabierta que había arriba. Algunos hombres haraganeaban sentados y otros de pie mientras fumaban, alguno le devolvió el saludo inclinando la cabeza. Junto a un cajón de tablas había tres personas jugando a las cartas, y en la penumbra tuvo que entrecerrar los ojos para poder distinguirlos: eran dos capataces y un controlador de calidad. Junto a la pared que daba al norte había cinco mujeres en traje de trabajo charlando. Se hacía necesario tener las luces encendidas porque ese noviembre era especialmente oscuro.

Como el número de presentes era más reducido de lo habitual, le llamó la atención que en aquella espaciosa nave pudiesen caber dos o incluso tres cadenas de montaje. Si todo el jaleo había tenido algún sentido, ése era quizá que se habían producido cambios en ciertos cargos. ¡Ojalá los nuevos dirigentes fueran más receptivos a las novedades técnicas!

Al llegar arriba entró en todos los departamentos para saludar a la gente, luego abrió la puerta de su despacho. Allí trabajaban cuatro: Kis Horváth, Palágyi, Benkő y él.

Aliviado, vio que su silla no estaba ocupada.

Benkő