Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

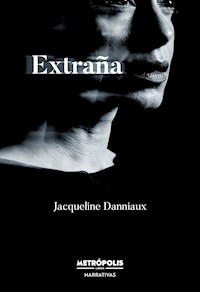

«Me seguía mirando con una sonrisa burlona. La odié. Por linda. Por joven. Me fui acercando despacio. Había agarrado una tijera para cortar el pelo que encontré sobre la mesa. Primero, le fui cortando su pelo sedoso mecha por mecha, hasta dejarla pelada. Después le clavé la tijera en esos ojos divinos para que, nunca más, nadie pudiera verlos.» Extraña es un libro de cuentos de terror en los que los eventos perturbadores se filtran a través de las vidas cotidianas de los personajes: mientras una mujer cuida a su hijo recién nacido durante la pandemia, o durante un casamiento al que asiste un grupo de amigas, o en las excursiones furtivas que un niño emprende mientras su madre trabaja. Los hechos terroríficos toman la forma de dramas familiares, como si la autora quisiera mostrar la rareza angustiante que es característica de estos vínculos. Estas historias, entonces, y más allá de los elementos fantásticos que pueden aparecer en algunas de ellas, son profundamente humanas: nos ponen frente a un miedo que conocemos bien, que nos es propio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Extraña

Jacqueline Danniaux

NARRATIVAS

Danniaux, Jacqueline

Extraña / Jacqueline Danniaux. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8924-66-3

1. Literatura Argentina. 2. Narrativa. 3. Cuentos de Terror. I. Título.

CDD A863

© 2022, Jacqueline Danniaux

Primera edición, diciembre 2022

Edición Olivia Gallo

Diseño y diagramaciónLara Melamet

Corrección Martín Vittón y Carolina Iglesias

Conversión a formato digital Libresque

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

A vos, papá, por las tardes de lectura en el jardín de nuestra casa.

Creo que debemos leer solo la clase de libros que nos hieren, que nos apuñalan. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta con un golpe en la cabeza, ¿para qué leemos? […] Un libro debe ser el hacha para el mar congelado que tenemos dentro de nosotros mismos.

FRANZ KAFKA

Nosotras

A los dieciocho años me enteré de que estaba embarazada. Me había anotado para estudiar Psicología en la Universidad de Buenos Aires apenas después de haber terminado el secundario. Tenía todo el verano para disfrutar con mis amigas en la playa, antes de empezar la facultad.

Nuestra conexión duró poco. Mi novio no podía, no quería tener un hijo en ese momento, y yo acepté su decisión. No me animé a enfrentar o desilusionar a mis padres, que esperaban entrarme a una iglesia de blanco. Nunca pasó por mi cabeza ser madre soltera. Además, yo estaba enamorada de Santiago, así que no tenía opción.

La noche anterior al aborto programado y organizado por Santiago (su tío médico le había pasado el dato) soñé con ella: corría hacia mí con unos ojos pardos y una colita de caballo que se movía atolondrada. Cuando me alcanzó, yo la alcé mojando con mi pena su vestido de flores verdes y amarillas con olor a almendras.

A la mañana siguiente, tomamos dos colectivos para llegar. El segundo colectivo estaba vacío, así que nos sentamos en los primeros asientos. Me distraía con las casas que podía identificar por la ventanilla. Imaginaba qué estarían desayunando las familias. Una casa blanca, con el techo de tejas color azul marino, me hizo a acordar de la playa y del olor del mar. El ventanal, con sus cortinas a rayas azules y blancas abiertas, dejaba ver una mesa de madera clara y a una mamá peinando a su chiquita, que tomaba un vaso de chocolatada. Sentado frente a ellas, el padre comía una tostada con mermelada de frambuesas. Podía percibir el olor a café con leche en cada sorbo placentero del hombre. Yo estaba en ayunas, tal vez, eso agudizaba mis sentidos. Agarrada de la mano de Santiago, que miraba para adelante sin hablar, me di cuenta de que el colectivero me miraba fijo. Sus ojos eran tan oscuros que no se distinguían las pupilas del iris. Parecían dos pozos ciegos que me atraían hacia un fondo de agua fresca que aliviaba y asustaba al mismo tiempo.

—Vamos, gorda, acá bajamos —me dijo Santiago.

Lo único que me acuerdo de ese día, a partir del momento en el que entré en ese cuarto helado y oscuro, es de una voz que me dijo: “Ya está, bonita”. Y vi a Santiago, parado al lado mío, dándome la mano para ayudarme. Antes de salir del consultorio, miré adentro de un tacho que estaba a un costado de la camilla (donde había quedado parte de mi cuerpo) repleto de algodón, sangre y carnosidades. Creí que era ella.

A la vuelta subimos al mismo colectivo que nos había llevado esa mañana, con el mismo chofer de los ojos intrusos.

—¿No te parece extraño que sea el mismo hombre el que maneja el colectivo? Yo me siento rara, Santiago —le dije a mi novio. Santiago estaba tan aliviado de que todo hubiera salido bien que no le dio mucha importancia al chofer.

—Es lógico que te sientas así, mi amor, acabás de…

—De abortar, Santiago, decilo, no pasa nada.

—No me gusta pensarlo así.

Nos volvimos a sentar en los asientos de adelante con el colectivo vacío. El chofer nos miraba por el espejo. Yo cada vez me sentía peor. Cuando llegó nuestra parada, nos levantamos y Santiago tocó el timbre, pero la puerta de atrás no se abrió.

—Vení, amor, bajemos por adelante, este tipo es un tarado —dijo mi novio mirando al conductor de reojo.

Nos acercamos a la puerta, el colectivo estaba parado. Santiago descendió primero para ayudarme a bajar los escalones, y de repente sentí cómo una garra de dedos fríos y transparentes me aferraba el brazo.

—Ella sigue dentro tuyo —me dijo el chofer con una voz potente y dulce antes de soltarme. Ni bien apoyé los pies en la vereda, arrancó y desapareció.

Santiago y yo nos casamos cinco años después de ese día. Tuvimos cinco hijos varones antes de su muerte. Lo chocó un colectivo que apareció de la nada, según dijeron los que vieron el accidente. Nunca pudimos encontrar al colectivero, aunque ella y yo siempre sospechamos de aquel chofer.

Para el resto del mundo ella nunca existió. Para mí, nunca se fue. Renuncié a su presencia mundana, pero nunca a su presencia en mí. Era tan hermosa, con su pelo dorado y sus ojos amarillos, como una llegada de otoño con sus aromas a madera mojada y hojas crujientes; lamenté mucho que su padre y sus hermanos nunca la hubieran podido conocer. “Mamá, mamá, vamos a jugar a las escondidas”, me pedía siempre cuando nos quedábamos solas. Yo aceptaba temblando, aterrada de que se escondiera para siempre.

Ahora que los chicos se fueron (algunos a vivir a lugares lejanos, otros se casaron) por fin quedamos las dos solas. Las dos tejemos juntas diferentes cosas para sus sobrinos, mis nietos, mientras miramos alguna película comiendo chocolate.

Ella nunca se va a ir, nunca me va a dejar. Por suerte, ese día de diciembre, ese chofer me tomó del brazo y me dijo que seguía dentro mío.

Quizás no me hubiese dado cuenta.

F de Fer, F de fuego, F de feroz

Temblando de frío y dolor, Fernanda miraba cómo el cajón con el cuerpo de su madre entraba al infierno. Espiaba por un espacio de aire que se iba achicando de a poco, antes de que la puerta de metal se cerrara y las separara para siempre. Alcanzaba a ver a lo lejos cómo las llamas danzaban feroces esperando a su madre para convertirla en polvo. Con lo que siempre había odiado el polvo ella. Ahora iba a poder ser barrida y tirada a la basura. Como la ropa que a Fernanda le regalaba su abuela cuando era adolescente. Su madre siempre se las ingeniaba para descubrir dónde la escondía. Nunca le dijo nada. Se la llevaba y desaparecían.

Seguía parada tan cerca del horno crematorio como cuando era chica y se quedaba hipnotizada mirando cómo metía la carne condimentada a cocinar. Fernanda disfrutaba del ritual de la comida de la noche solo para ver a su madre envuelta en alguno de los vestidos coloridos y largos, que parecían hacerla flotar por la cocina. Absorta, como en aquel momento, la invadieron los recuerdos que había desalojado de sí. Se le apareció una imagen como la de un cuadro surrealista. Las llamas la habían avivado.

Se vio llegando del colegio a su casa, antes de la hora de salida, porque se sentía mal. El olor a quemado que venía de afuera le dio náuseas. Fue directo al jardín y vio una pila de hilachas de colores estridentes convirtiéndose en negro antes de deshacerse. Su madre estaba parada al lado, controlando el aquelarre textil. Se vieron sin mirarse.

—¿Qué pasó que llegaste más temprano?

—Me siento mal, me parece que estoy con fiebre.

—A ver, vení que te toco la frente. Puede ser, andá a acostarte que te llevo un té con tostadas.

Hacía diez años que Fernanda no la veía. Ni a su padre ni a su hermana. Se había ido del pueblo y no había vuelto hasta ese frío día de julio. Cuando su hermana le avisó del infarto de su madre, metió algunas cosas en un bolso, se subió al auto y salió disparada. Tenía que llegar cuanto antes.

—Juana, yo la voy a preparar para el velorio. Yo sé cuál era su vestido preferido. Era el de tonos pastel que parecían pinceladas verdes y azules que se mezclaban entre sí. No la toquen, en dos horas estoy allá.

Nunca se habían dejado de hablar. Aunque no comentaban nada sobre la nueva vida de Fernanda. Su madre había preferido no saber. Era un pacto tácito entre ellas.

Todos los domingos a la noche Fernanda la llamaba y ella le contaba de su hermana, de los hijos de su hermana, del trabajo de su hermana: de la vida de ella y de su padre, que se fundía con la de su hermana.

Juana era diez años más grande que Fernanda y entre la madre y ella la habían protegido del padre hasta que se fue del pueblo.

El sonido de una respiración negra la hizo volver. Eran su padre y Juana. Juana lloraba bajito. Siempre hacía todo sin mucho ruido, a diferencia de Fernanda, que era como un trueno constante.

Cuando la puerta que separa a los muertos de los vivos —¿o al revés?— se clausuró con un ruido metálico, se dio vuelta para salir del crematorio lo antes posible. Su padre y su hermana estaban abrazados. Juana apoyaba la cabeza en su hombro.

Fernanda sentía que se ahogaba, como cuando era chica y se quedaba quieta debajo de las sábanas haciéndose la dormida para que nadie la escuchara. En esas noches, ni bien oía el ritmo de la respiración acompasada de su hermana, se ponía sobre el pijama las prendas que había sacado del cajón de ropa interior de su madre. Así dormía, abrazada a ellas, acariciando la suavidad del algodón. Quince minutos antes de que las vinieran a despertar para ir al colegio, sonaba la alarma de su reloj pulsera y se sacaba la bombacha, el corpiño y las medias de seda y las escondía debajo del colchón. Siempre era la última en bajar a desayunar para poder guardar todo en su lugar antes de salir.

A la salida de la ceremonia, Juana la alcanzó.

—Vamos a casa, Fer, así te llevas lo que quieras de mamá. Te extraño mucho.

La abrazó fuerte, y Fernanda sintió un nudo en la garganta que creyó que le iba a explotar, desparramando tristeza y enojo por todo el cementerio.

Su padre no la podía mirar.

—Bueno, está bien, Juana. ¿Cómo están los chicos?

—Enormes, después vamos para casa y te quedás a dormir con nosotros, ¿dale?

Su hermana y su padre resolvieron despedirla en una sala del cementerio. En el velorio había sentido las miradas de los amigos y parientes estaqueadas en su espalda. Más precisamente, en su pelo largo y negro con mechones fucsias. Algunos la saludaron de lejos. Otros la ignoraron.

Durante la ceremonia, miraba al cura mover la boca sin escuchar lo que decía. Estaba concentrada en mantenerse quieta para no llamar la atención. Aunque no pudo evitar mirar de reojo cuando registró un movimiento. Era su primo Juan, con el que había jugado en la casa de su abuela, con el que iba a andar en bicicleta cerca del río, aunque lo tuvieran prohibido. Levantó la mano cuando sus miradas se cruzaron, pero Juan giró la cabeza para no saludarla.

Tres filas atrás de su banco estaba Francisco. Lo vio cuando entró a la capilla y la saludó con un mínimo movimiento. Era el amor de su vida, aunque él nunca lo supo. Él solo salía con las chicas más lindas y cancheras.

Su tía abuela fue una de las pocas personas que le hablaron durante la ceremonia. Era la única hermana viva de su abuela materna. Una de las causas por las cuales Fernanda se había ido del pueblo había sido la muerte de su abuela.

Todas las tardes, después del colegio, iba a su casa. Antes de sentarse a tomar el té pasaba por el baño. Ahí encontraba el conjunto de ropa que su abuela le había preparado. Sus bombachas y corpiños estaban guardados en un cajón.

Una vez por semana tenía alguna parte de arriba o de abajo nueva que su abuela le había comprado. Pasaba la tarde con ella haciendo los deberes, jugando, mirándose al espejo y antes de volver a su casa, se ponía de nuevo el uniforme del colegio.