Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

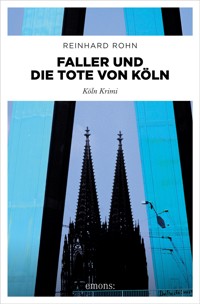

- Kategorie: Krimi

- Serie: Köln-Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein ehemaliger Starreporter als Detektiv wider Willen. Einst war Faller ein Star-Reporter, doch nun treibt er sich meistens in Kölner Sportbars herum und trauert der Vergangenheit hinterher. Bis eine junge Frau vor seiner Tür steht und behauptet, nur er könne ihre verschwundene Mutter, eine bekannte Journalistin, finden. Widerwillig nimmt sich Faller der Sache an. Bald begreift er, dass er sich damit mächtige Feinde macht, die buchstäblich über Leichen gehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Reinhard Rohn, 1959 in Osnabrück geboren, lebt seit über dreißig Jahren in Köln und arbeitet als Verlagsleiter in einem Berliner Verlag. Er hat zahlreiche Kriminalromane ins Deutsche übersetzt und mehrere Spannungsromane geschrieben.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: arcangel.com/Claudia Holzforster

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Dr. Marion Heister

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-019-8

Köln Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Ein Mann, der die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.

Sprichwort aus Armenien

Prolog

Sie wollte ein paar Augenblicke sammeln, schöne Augenblicke, um all das zu überstehen. Das hatte ihre Mutter ihr geraten, als sie ein Kind von sechs, sieben Jahren gewesen war. Schließe für einen Moment die Augen und stelle dir etwas Schönes vor, das du erlebt hast, wenn es dir schlecht geht.

Sie dachte an den Rausch, den sie erlebt hatte, als sie im letzten Juni zum ersten Mal über der Eifel mit dem Fallschirm aus einer Cessna gesprungen war, ein heller, klarer Tag, und mit Sam, einem erfahrenen Fallschirmspringer, hatte sie sich in den Himmel gestürzt. Fast hatte sie gejauchzt vor Freude. Der Wind hatte sie durchgeschüttelt, gleichzeitig hatte sie Sams Wärme gespürt und seine Selbstsicherheit, weil er so einen Tandemsprung schon zigtausendmal absolviert hatte. Kaum waren sie gelandet, hatte sie sich vorgenommen, eine richtige Fallschirmspringerin zu werden. Es war anders gekommen – sie hatte das Gefühl gehabt, als Reporterin auf eine Goldader gestoßen zu sein; die Story ihres Lebens, wie der Scheißkerl Robert Faller vor vielen Jahren die Story seines Lebens gehabt hatte.

Sie hatte ihn in diese Geschichte mit hineingezogen, aber nein, vermutlich wusste er es gar nicht.

Sie lag im Halbdunkel da und versuchte, sich andere lichte Momente vorzustellen. Das Lou-Reed-Konzert am Tanzbrunnen, da hatte sie noch gedacht, dass es mit Harald und ihr etwas werden könnte. Lou Reed hatte mit dem Rücken zum Publikum gespielt, die Band spulte uninspiriert ihr Programm ab, kein besonderer Abend, wenn da nicht Haralds weiche Küsse gewesen wären.

Aber die Erinnerung an diesen Abend verging sehr schnell. Sie spürte, dass sie Durst hatte. Die Flasche, die man ihr hingestellt hatte, hatte sie längst ausgetrunken.

Natürlich musste sie auch an Merle denken – ihre Tochter, die sie so sehr liebte und mit der sie fast gar nicht zurechtkam. Merle war ihre einzige Hoffnung. Vielleicht würde sie ja begreifen, was sie zu tun hatte.

Mit der Erinnerung an schöne, unvergessliche Momente kam sie nicht gegen die Wahrheit an. Sie hatte sich übertölpeln lassen, ja sie musste sich eingestehen, wie dumm und fahrlässig sie gewesen war. Man hatte sie gepackt, mitten auf der Straße, als sie sich ein Prepaidhandy besorgen wollte, und hatte sie in einen Wagen verfrachtet und dann betäubt. Es hatte wahrscheinlich keine zehn Sekunden gedauert.

Nun hockte sie hier auf einer Matratze in einem Raum ohne Fenster, in dem nur ein Billardtisch stand. Ihr Smartphone hatte man ihr abgenommen, auch ihre Schlüssel, aber sie hatte noch ihre Handtasche mit allen Utensilien. Eine Kopfschmerztablette hatte sie als Erstes genommen. Ich muss einen klaren Kopf behalten, hatte sie sich gesagt, sonst sterbe ich hier in diesem Kellerraum.

Aber nein, meldete sich eine andere Stimme in ihrem Kopf, sie hatte etwas, das man von ihr wollte. Das Material für ihr Buch. Damit konnte sie verhandeln. Ohne sie würde man an das Material nicht so ohne Weiteres herankommen. Und wenn es Tariks Leute waren, die sie in diesen Raum gesperrt hatten, dann würde sie hier herauskommen, denn dann ging es nur um ein Geschäft, ein Geschäft, das, war es abgewickelt, ihr die Freiheit bringen würde.

Aber wenn es die anderen waren, die sie mitten auf der Straße überwältigt hatten …

Sie wollte den Gedanken nicht zu Ende denken.

Dann bin ich so gut wie tot, sagte die ängstliche Stimme in ihrem Kopf. Dann geht es nur darum, dass ihr Material verschwand – genau wie sie.

Die Zunge klebte ihr am Gaumen. Der Durst wurde höllisch quälend. Wie lange war sie schon hier in diesem Billardraum?

Sie kramte in ihrer Handtasche und zog einen Edding-Stift hervor, um ihren Namen an die Betonwand zu malen.

Danach fühlte sie sich wohler, als hätte sie wirklich etwas für ihre Befreiung getan.

Wenn es Tariks Leute waren, kam sie frei – ganz bestimmt.

Und wenn nicht?, fragte die dunkle Stimme in ihrem Kopf.

Verdammt, sie hatte die Typen, die sie auf der Straße überwältigt hatten, nicht erkannt.

Zwei Männer – der eine hat nach einem süßlichen Aftershave gerochen.

Wieder wollte sie an den Sprung aus der Cessna denken und an Sams freudiges Lächeln, bevor sie sich hinabstürzten. Was war das für ein Gefühl von Freiheit gewesen, auf dem Wind schwebend, die helle Landschaft unter sich. Vermutlich würde sie dieses Gefühl nicht wieder erleben.

Mühsam erhob sie sich von der Matratze. Sie versuchte sich über die Lippen zu lecken. Ein panischer Gedanke streifte sie. Und wenn man sie hier in dieser Kammer verdursten lassen würde?

Sie ging zu der Tür und pochte dagegen, aber viel kraftloser als noch vor ein paar Stunden, als sie hier aufgewacht war.

Als sie erneut ihre Runden um den Billardtisch zu drehen begann, strich ihre rechte Hand über den grünen Filz. Wer hatte schon einen Billardraum? Das sprach eindeutig für Tarik und seine Leute. Oder etwa nicht?

Sie war in der hinteren Ecke angekommen, in der leise eine Klimaanlage zu hören war, die es hier unten wohl gab.

Dann hörte sie ein knarrendes Geräusch. Jemand war gekommen. Eindeutig. Jemand hatte den Schlüssel im Türschloss herumgedreht.

Gleich würde sie wissen, wer sie gefangen hatte und ob sie diesen Tag überleben würde.

1

Montag

Also, Faller, kauf dir doch einen Hund, hatte Helen ihm am Morgen gesagt, kaum dass er die Augen aufgeschlagen hatte. Ein Hund ist immer ein guter Freund. Dann entspannst du dich vielleicht wieder und wirst wieder ein wenig lockerer.

Ich weiß, dass ich nicht gut in Form bin, hätte Faller ihr am liebsten geantwortet, stattdessen hatte er sich seine Morgenzigarette angezündet, eine Zigarette morgens, eine am Abend – so war es ihm in den letzten Jahren zur Gewohnheit geworden, aber mitunter, wenn seine Stimmung ganz im Keller war, reichte ihm diese schwache Dosis an Nikotin nicht.

Mit einem Hund müsstest du auch spazieren gehen, hatte Helen ihm hinterhergerufen, dann würdest du dich wieder jeden Tag vor die Tür trauen.

Aber das tue ich doch, hatte er erneut nur in Gedanken geantwortet.

Er schritt durch ihr Atelier, vorbei an den hellen Holzfiguren. Eine Figur berührte er fast jeden Morgen an derselben Stelle. »Das Kind« nannte er sie für sich, obschon es nur eine merkwürdig gewölbte Skulptur war, ohne Kopf, ohne Hände, doch immer sah er ein dickes trauriges Kind vor sich.

Für den Morgenkaffee ging er auf die Venloer Straße, zweihundertdreiundfünfzig Schritte, zu Lucca, in dessen kleine Bar, die schon morgens um sechs Uhr öffnete und abends um zehn schloss.

Er war pleite, das war die Wahrheit. Sein Konto war im Minus, und er hatte keinen Auftrag mehr. Der letzte Auftrag war die Familiengeschichte für Brings gewesen, den Schuhkönig, wie sich dessen Vater von einem einfachen Schuhmacher hochgearbeitet und wie Ferdinand Brings das Geschäft dann übernommen hatte, nun spezialisiert auf teure Gesundheitsschuhe. Zweihundert Seiten pure Lobhudelei, aber so waren all die Familienchroniken, die er verfasste. Mittelmäßige Geschichten von mittelmäßigen Menschen, die sich für Gewinner hielten und das unbedingt dokumentieren wollten.

Er war kein Gewinner, oder nein, er war es einmal gewesen, aber diese Tage waren längst vorbei.

Das Geld, das er von Brings bekommen hatte – zehntausend Euro Schmerzensgeld –, war längst ausgegeben, sein alter Volvo hatte eine neue Auspuffanlage gebraucht – wer fuhr eigentlich noch mit so einer Blechwanne durch die Gegend? –, außerdem hatte er ein paar Schulden bei Angelo in dessen Sportsbar bezahlen müssen, von denen Helen nichts gewusst hatte. Seit drei Jahren hatte er sich zur Gewohnheit gemacht, zu Angelo zu gehen und auf Fußballspiele zu wetten. Würde der FC Liverpool oder der PSV Eindhoven sein Heimspiel gewinnen – und was könnte Juventus Turin dieses Jahr ausrichten? Nur der 1. FC Köln interessierte ihn nicht sonderlich – überhaupt hatte er mit dieser Stadt abgeschlossen, und wenn Helen nicht ihr Atelier hier gehabt hätte, wäre er schon lange abgehauen, aber sie hatte diese Stadt geliebt. Dreimal in der Woche war sie mit ihrer alten Polaroidkamera zum Dom und in den Skulpturenpark gelaufen, und sie war am Rhein in Niehl entlanggegangen, hatte Fotos gemacht, die sie als Vorlage für Gemälde nutzte, oder sie hatte das Ufer nach Treibholz abgesucht, das sie für ihre Kunst verwenden konnte.

Lucca machte es nichts aus, dass er pleite war.

»Roberto«, rief er ihm zu, kaum dass er eingetreten war. »Du siehst aus, als hättest du noch keinen Kaffee gehabt. Schlecht geschlafen?«

Ohne dass er etwas sagen musste, brachte Lucca ihm einen Espresso mit einem Glas Wasser an den Stehtisch. Lucca war fünfunddreißig und in Köln geboren, aber er tat so, als wäre er eben noch in Sizilien gewesen, wo sein Vater vor vierzig Jahren aufgebrochen war, um bei Ford Autos zusammenzuschrauben.

»Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber trotzdem … du lächelst zu wenig«, sagte Lucca. »Männer, die nicht lächeln, kriegen ein dunkles Herz, hat mein Vater immer gesagt.«

»Kann sein«, erwiderte Faller matt. »Aber muss man nicht einen Grund haben, um zu lächeln?«

Lucca lachte. »Diese Deutschen! Man braucht keinen Grund, um zu lächeln, das Leben ist der Grund.« Er wandte sich um und machte dann plötzlich eine weite, einladende Handbewegung.

Eine junge Frau stand im Eingang, sie war im Gegenlicht nur ein Schatten, aber ein sehr schöner Schatten mit langen Haaren und einer schlanken, höchst ansehnlichen Figur.

»Signorina«, sagte Lucca und rollte auf eine Art das R, die er wohl für charmant hielt, »was kann ich für Sie tun? Espresso, Latte macchiato … Hier gibt es den besten Kaffee von Köln.«

»Nur einen schwarzen Kaffee«, sagte die Frau. Ihre Stimme klang erstaunlich tief. Ein leichtes Zittern war auch in ihr zu vernehmen.

Sie trat zögernd ein, schaute sich um und kam dann näher. Sie postierte sich am Nachbartisch. Faller spürte, dass sie ihn musterte, während er nach einer Zeitung griff, dem Express vom Sonntag. Er hoffte, da kein Foto von Helens Trauerfeier zu sehen, aber nein, wenn ein Fotograf vom Express am Freitag da gewesen wäre, wie Broder gemeint hatte, dann würden sie ihre Aufnahmen schon am Samstag gebracht haben.

»Ich röste meinen Kaffee selbst«, rief Lucca von der Theke herüber. »Den Unterschied werden Sie gleich bemerken, Signorina.«

Die Frau beachtete Lucca nicht, so viel italienischen Charme er auch in seine Stimme legte. Sie hatte ein Notizbuch herausgezogen, aus dem ein länglicher Briefumschlag herausragte. Sie hatte schöne, zarte Hände, wie Faller bemerkte, und ja, sie war jung, sehr jung, Anfang zwanzig, allerhöchstens. Ihr Haar war blond, schulterlang, sehr glatt.

Mit einer eleganten Geste stellte Lucca ein kleines silbernes Tablett vor ihr ab. »Kaffee, per favore«, sagte er in seinem gehauchten Tonfall, den Faller an ihm nicht leiden konnte und den Lucca für besonders hübsche Kundinnen reserviert hatte.

Die Frau jedoch gönnte Lucca nicht einmal einen Seitenblick, ihre rechte Hand strich über den Briefumschlag, als würde er etwas Wertvolles enthalten, dann nahm sie rasch einen Schluck Kaffee, und als sie den Kopf hob, waren ihre Augen – die stechend blau waren, wie Faller zu erkennen meinte – ganz auf ihn gerichtet.

»Sie sind Robert Faller, der Journalist, nicht wahr?«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte nun noch deutlicher.

Er sah von der Zeitung auf und tat so, als wäre er in die Lektüre vertieft gewesen. Es war lange her, dass ihn jemand erkannt hatte, etliche Jahre, wenn er ehrlich war, und wirklich berühmt war er auch in seiner besten Zeit als Reporter nicht gewesen.

Faller lächelte, und während er das tat, spürte er, wie unrasiert er war und dass er sich vermutlich nicht einmal gekämmt hatte.

»Nein«, sagte er, »ich bin kein Journalist. Bedaure! Sie müssen jemand anderen meinen.«

Die Frau schüttelte kaum merklich den Kopf. Sie war wirklich sehr jung und sehr schön. Ein wenig Neugier regte sich doch in ihm, warum sie ihn angesprochen hatte.

»Aber Sie waren Journalist … Ich meine …«

Das Klingeln eines Smartphones unterbrach sie. Der übliche langweilige Klingelton.

Es war sein eigenes Telefon, registrierte Faller überrascht.

Die Bank, dachte er, oder Helens Vermieter oder der Bestattungsunternehmer, der wegen der Rechnung anfragte …

»Unbekannte Nummer«, stand auf dem Display.

Dann meldete sich eine mittelalte Frauenstimme. »Spreche ich mit Herrn Robert Faller?«

»Ja«, brummte er.

Die junge Frau schaute ihn immer noch an, sie hielt nun ihre Kaffeetasse in der Hand.

»Herr Dr. Wartenstein würde Sie gerne sprechen. Darf ich verbinden?«

Bevor er etwas antworten konnte, hörte er ein paar Takte einer schrecklichen Pausenmusik, dann rief ein harter Männerbass: »Philipp Wartenstein hier – Herr Faller, ich grüße Sie. Wir kennen uns ja …« Er lachte auf. »Nun ja, war damals eine unschöne Geschichte, aber nun können wir ins Geschäft kommen. Das Bankhaus von Wartenstein wird im nächsten Jahr hundertfünfundzwanzig Jahre alt, und wir brauchen den besten Schreiber für unsere Firmengeschichte, den wir bekommen können, und da habe ich sofort an Sie gedacht.«

Einen Moment lang war Faller zum Lachen zumute. Er hätte nicht gedacht, dass jemand wie Wartenstein so etwas wie Humor haben würde, aber dann begriff er, dass der alte Mann – er musste nun fast achtzig sein – es ernst meinte.

»Ausgerechnet ich soll Ihre Firmengeschichte schreiben?«, fragte Faller, und zu seinem Ärger klang seine Stimme heiser.

»Ja, Sie machen doch so etwas, oder nicht? Hat man mich da falsch informiert? Sie sind doch jetzt so eine Art Ghostwriter, oder wie nennt man die Tätigkeit, mit der Sie Ihr Geld verdienen?« Wartenstein klang jovial und äußerst gelassen.

»Ganz recht. Ich schreibe Geschichten auf Bestellung«, erwiderte Faller, »aber ob ich ausgerechnet Ihre Geschichte schreiben will …«

»Ich habe Ihren Stil immer geschätzt«, fuhr Wartenstein unbeirrt fort. »Sie hatten Ihren eigenen Tonfall, waren nie aufdringlich, nie belehrend. Ihr Stil war federleicht – so nennt man es wohl. Ihre Reportage über New York an Nine Eleven war grandios … Und unser kleiner Zwist … Nun, das sollte doch längst vergessen sein, oder nicht?«

Dieser kleine Zwist, hätte Faller am liebsten geantwortet, hat mich lediglich meine Karriere gekostet. Er sah, wie die junge Frau hastig ihren Kaffee austrank, dann zu Lucca an die Theke ging, um zu bezahlen.

Schade, nun werde ich doch nie erfahren, woher sie meinen Namen kennt, dachte Faller. Ins Telefon sagte er: »Wie viel wollen Sie sich Ihre Familiengeschichte kosten lassen?«

»Dreißigtausend Euro«, erwiderte Wartenstein. »Fünfzehntausend sofort, die andere Hälfte bei Ablieferung. Frau Meinert, meine Sekretärin, würde Sie mit allen notwendigen Unterlagen versorgen.«

»Und ich darf alles schreiben?«, fragte Faller.

»Nun …« Zum ersten Mal zögerte Wartenstein. »Vor der Veröffentlichung werde ich Ihr Manuskript natürlich lesen, aber ja, Sie dürfen alles schreiben. Wir Wartensteins behaupten nicht, dass wir im Widerstand waren, wir waren auch nicht immer zimperlich, was unsere Geschäftspraktiken anging, aber gegen Gesetze haben wir wissentlich niemals verstoßen, selbst in der ganz dunklen Zeit in den dreißiger Jahren nicht.«

Sie haben Menschen in den Ruin getrieben, dachte Faller, man nennt Sie nicht ohne Grund den »Paten von Köln« – Sie sind ein skrupelloser Netzwerker, der überall seine Hände im Spiel hat und dem es im Grunde gleichgültig ist, wie er sein Geld verdient. Nur zu sehr auffallen dürfen Ihre Methoden nicht.

»Ich überlege es mir«, sagte Faller laut ins Telefon. »Kann ich Sie zurückrufen?«

»Meine Sekretärin gibt Ihnen meine Nummer«, erwiderte Wartenstein, nun deutlich unfreundlicher. »Bis morgen um neun Uhr haben Sie Zeit, Herr Faller. Keine Stunde länger.«

Ohne Gruß stellte er ihn zu seiner Sekretärin durch, die beflissen versprach, eine SMS mit der Büronummer zu schicken, die dann auch Sekunden später eintraf.

Lucca lächelte ihn hinter seiner Theke an. »Was war das für ein Anruf, Faller?«, fragte er. »Du siehst ganz bleich aus. Hast auch das schöne Mädchen aus meiner Bar vertrieben. – Wer war das?«

»Ein Geist«, sagte Faller. »Ich glaube, das war ein Geist, der mich angerufen hat.«

2

Dreißigtausend Euro.

Er überschlug die Summe im Kopf, während er zurück zu Helens Atelier ging. Mit dreißigtausend Euro wäre er ein paar Sorgen los – und die Hälfte sofort … Selbst wenn er die Geschichte des Bankhauses Wartenstein gar nicht schreiben würde, hätte er diese Summe erst einmal auf seinem Konto.

War dieser Anruf Wartensteins letzter Triumph gewesen? Dass er, Faller, sogar zu so einem Strohhalm greifen musste? Er würde die Miete überweisen können. Helens Vermieter hatte schon zweimal nachgefragt. Er würde nicht anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie er schnellstmöglich ein paar von ihren Kunstwerken verkaufen konnte.

»He, Helen, wie denkst du darüber?«, fragte er laut vor sich hin, als er die Tür aufschloss.

In Gedanken hörte er ihr Lachen. So viel Geld haben wir schon lange nicht mehr in der Hand gehalten, Faller.

Dass Wartenstein seine New-York-Reportage erwähnt hatte, war eine weitere Gemeinheit gewesen. Mit seinem Artikel über Nine Eleven hatte seine Glückssträhne begonnen, 2001 – da war er fünfunddreißig gewesen. Achtzehn Jahre war das jetzt her. Er war damals schon kein Sportjournalist mehr gewesen, sondern als Reporter der Chefredaktion unterstellt, doch die Reise nach New York für eine allgemeine Reportage hatte man ihm nicht bezahlen wollen. Er war für eine Woche mit Anna hingeflogen, die schöne, anstrengende Anna aus der Kultur.

Als sie um kurz nach acht Uhr Ortszeit in einem Diner an der Second Avenue, Ecke 37. Straße, hatten frühstücken wollen, hatten sie das Flugzeug über der Stadt gesehen, an einer Stelle, wo sonst niemals Flugzeuge zu sehen gewesen waren. Den Einschlag in die Twin Towers hatten sie zwar nicht beobachtet, aber ihnen war sofort klar gewesen, dass etwas Unerhörtes passierte. Anna und er hatten sich nur kurz angeschaut, dann waren sie losgelaufen. Bald begannen die ersten Sirenen zu heulen, Leute kamen aus anderen Dinern und berichteten stammelnd und schockiert, was geschehen war. Ein Verkehrsflugzeug war wie ein Bombe in das World Trade Center eingeschlagen. Kaum zehn Minuten später brachten die ersten Fernsehsender Bilder des brennenden Towers – man konnte das Heck des Flugzeugs sehen, das aus der zertrümmerten Glasfront ragte, und Rauch, der aus den oberen Stockwerken des Turms drang. Dass er bald darauf einstürzen würde, damit war nicht zu rechnen gewesen. Atemlos liefen sie weiter. Davon, dass es wenige Minuten später einen zweiten Einschlag gegeben hatte, hatten sie noch nichts mitbekommen. Weitere Sirenen waren zu hören gewesen, aber genauso gab es Passanten, die ihren Geschäften nachgingen, als wäre nichts geschehen. Je näher sie dem brennenden Gebäude kamen, desto unwirklicher wurde die Szenerie. Der Verkehr war zum Erliegen gekommen, ratlose Polizisten standen auf der Straße und starrten zu dem Tower. »What the hell is going on?«, rief einer.

Niemand wusste, was wirklich vor sich ging und was nun zu tun war. Konnte die Feuerwehr so einen Brand löschen? Zumindest rasten weitere Löschzüge und Ambulanzen heran.

Ansonsten machte sich eine unwirkliche Stille breit, niemand sagte etwas.

Anna griff einmal nach seiner Hand und drückte sie sanft. Auch sie hatte die ganze Zeit nichts gesagt.

»Verdammt, ich habe keine Kamera dabei«, hatte Faller geflucht, als der Tower schon gefährlich nah vor ihnen aufragte. Handys mit Kameras gab es im Jahr 2001 noch nicht. Bilder waren das Wichtigste, Bilder sagten mehr als tausend Worte.

»Wir könnten uns nach einem Laden umschauen und eine kaufen«, hatte Anna erwidert.

Ja, so war sie, schnell und schlau. In der Nacht hatten sie sich geliebt. Sie waren nicht wirklich zusammen, oder doch, nein, sie waren zusammen, aber auf eine heimliche, geheimnisvolle Art, die viel Unausgesprochenes enthielt. Die Reise nach New York war eher eine spontane Idee gewesen, und in der Redaktion wusste auch niemand, dass sie sich trafen und miteinander schliefen.

Doch statt sich nach einem Laden für Souvenirs umzuschauen, in dem sie eine billige Kamera kaufen konnten, hasteten sie weiter, nun den brennenden Tower fast immer vor Augen.

Dann geriet der Tower ins Rutschen. Als wäre er nur noch ein gigantisches brennendes Kartenhaus, stürzte er ein; und die Hölle brach wirklich los. Das Inferno. Eine riesige Staubwolke rollte auf sie zu.

Anna schrie auf, sie stürzte, scheinbar ohne Grund.

»Come here!«, schrie jemand.

Eine Hand war plötzlich da, half Anna auf die Beine, während sich eine Flut aus Staub über sie ergoss, die sie blind machte und ihnen den Atem raubte. Momente später hatte sie jemand in einen Hauseingang gezogen. Menschen schrien durcheinander, Annas rotes Haar war voller grauem Schmutz. Sie würgte und lächelte entschuldigend, nun gar nicht die knallharte Journalistin, die sie sonst immer sein wollte. Immer mehr Passanten drängten sich von der Straße herein, graue Staubgestalten. Ein alter Mann rief heiser nach Wasser.

»Die Welt geht unter«, sagte Anna leise.

Ein Mann in einer Uniform, wahrscheinlich so eine Art Hausmeister, reichte ihr eine Wasserflasche. Sie trank gierig und gab sie an Faller weiter.

Während er trank, spürte er sein Herz pochen, ein lauter harter Beat bis in den Kopf hinauf.

»Ich muss wieder raus«, sagte er dann. »So eine Story bekommen wir nie wieder.«

Anna nickte. Staub fiel aus ihrem Haar.

Durch einen langen Kellergang gelangten sie zehn Minuten später wieder ins Freie. Noch immer regnete Staub herab, die Sonne war verdunkelt. Er versuchte sich zu orientieren. Wo war dieser verdammte Turm? Nein, es war sinnlos. Vermutlich gab es ihn nicht mehr.

Stille und Chaos schienen sich abzuwechseln. Gespenstische Ruhe, dann das Kreischen von Sirenen. Als sie um eine Ecke bogen, kamen ihnen schreiende Männer entgegen, in grauen Staubanzügen, die Hände erhoben, als wären sie Gefangene in einem Krieg, die sich soeben ergeben hatten.

Und das war es wohl auch – ein Krieg, ein Krieg gegen die Bewohner von New York.

Anna war es, die sich plötzlich bückte und das fand, aus dem er die beste Story seines Lebens machte: ein kleines verdrecktes Buch, eine Kladde, in die jemand etwas hineingeschrieben hatte.

Sie hielt es ihm hin; er nahm es und brauchte ein paar Momente, um zu begreifen, dass dieses Buch ihnen möglicherweise aus einem der Tower vor die Füße gesegelt war, in einer gigantischen Wolke aus Trümmern, Dreck und Staub.

Es war das Tagebuch von Rosalyn McGovern, einer zweiundzwanzigjährigen Sekretärin, die zu ihrem Freund in den achtzigsten Stock gefahren war, der dort bei einer Immobilienfirma arbeitete, um ihm die Schlüssel für ihre gemeinsame Wohnung in Brooklyn zu geben. Sie wollte ausziehen, diese Beziehung beenden, um endlich frei zu sein. Da ihr Freund noch gar nicht da war, beschloss sie zu warten. Und dieser Entschluss hatte sie das Leben gekostet.

Faller hatte nie herausgefunden, welchen Weg genau das Tagebuch aus dem eingestürzten Tower genommen hatte. War Rosalyn in Panik aus dem Fenster gesprungen? Ihr Tagebuch in der Hand oder in einer Tasche bei sich?

Zehn Tage hatte er damit verbracht, zu recherchieren, wer diese Rosalyn McGovern war, woher sie kam, was für eine Geschichte sie hatte. Anfangs war Anna noch bei ihm gewesen, dann hatte sie die erste Gelegenheit genutzt, um zurück nach Frankfurt zu fliegen. Sie war wütend gewesen – erst auf sich, weil sie das Tagebuch gefunden hatte, dann auf ihn, weil er die Story ohne sie schreiben wollte.

Als er für »Die graue Wolke – die Tragödie der Rosalyn McGovern« ein Jahr später einen Journalistenpreis gewann, hatte sie ihm nur eine Zwei-Wort-Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen: »Gratulation, Scheißkerl!« Da war er schon nicht mehr beim Stadt-Anzeiger in Köln gewesen, sondern hatte als Freelancer für große überregionale Zeitungen und vor allem für »Das Magazin« geschrieben. Acht große europäische Blätter hatten seine Story in Übersetzung übernommen. Später war sogar ein Filmvertrag dazugekommen. Eine Zeit lang war er ein wohlhabender Mann gewesen.

Nun war alles anders.

Dreißigtausend Euro für die Geschichte des Bankhauses Wartenstein. Dafür könnte er dem alten Banker die Gemeinheit, seine preisgekrönte New-York-Story erwähnt zu haben, durchgehen lassen. Er würde diese Sekretärin gleich morgen anrufen und ihr seine Kontonummer durchgeben. Wenn das Geld innerhalb von zwei Tagen eingetroffen war, würde er den Auftrag übernehmen.

Ja, so würde er es machen.

In Helens Küche brühte er sich von Hand seinen zweiten Kaffee. Es war immer ihre Küche gewesen, nie auch seine. Er hasste es zu kochen, allenfalls war er mit ihr auf den Markt gegangen, um einzukaufen, aber auch davor hatte er sich meistens gedrückt.

»Helen«, sagte er laut, »ich denke, ich werde den Auftrag annehmen. Vielleicht stoße ich bei der Recherche noch auf eine andere interessante Story, die ich anderswo platzieren kann.« Er hörte Helen lachen, ihr helles, ein wenig zu lautes Lachen. So hatten sie sich überhaupt kennengelernt, als Broder, ein Maler, über den er einmal geschrieben hatte, ihn mit zu ihrer Vernissage genommen hatte, sieben Jahre war das nun her.

Er trank den Kaffee schwarz. »Heute gehe ich nicht in die Sportsbar, um zu wetten«, sagte er laut. Er spürte Helens Blick auf sich, doch sie sagte nichts. »Ich werde ein paar Dinge sortieren und vielleicht schon einmal mit einer ersten Recherche über das Bankhaus und den alten Wartenstein beginnen.«

Fünfzehntausend sofort, dann würde er Helens Vermieter alle ausstehenden Zahlungen überweisen können und hätte genug Geld, um die nächsten drei Monate zu überstehen.

Er trank den Rest Kaffee aus. Vielleicht sollte er die Sekretärin doch gleich anrufen, dachte er, als er plötzlich Klaviermusik hörte. »Für Elise«, da klimperte jemand »Für Elise«, und zwar nebenan, auf dem alten zerschrammten Klavier, das neben dem Eingang in Helens Atelier stand.

Faller sprang auf und riss die Tür zum Atelier auf. Die blonde Frau aus Luccas Bar stand über das Klavier gebeugt da. Erschreckt riss sie ihre Hände zurück.

Sie hob den Kopf und sah Faller an.

»Tut mir leid«, sagte sie, »aber die Tür war offen, und ich habe angeklopft, und als Sie nicht geantwortet haben, habe ich gedacht …«

Er stürmte auf sie zu und hätte sie von dem Klavier zurückgestoßen, wenn sie nicht selbst einen Schritt zurückgewichen wäre.

Mit einer heftigen Bewegung klappte er den Klavierdeckel zu.

»Was wollen Sie?«, fragte er. »Warum laufen Sie mir nach?«

Er beobachtete, wie sie die Augen niederschlug; so selbstbewusst, wie sie sich gab, war sie offenbar nicht. Aus einer Tasche ihrer dunkelroten Leinenjacke ragte das Notizbuch.

»Ich bin Merle«, sagte sie nach einigem Zögern. Nun funkelten ihre blauen Augen ihn an. »Meine Mutter ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, und ich glaube, nur Sie können mir helfen.«

3

Wenn er es recht bedachte, hatte er die letzten Jahre vergeudet; das hatte Helen ihm zuletzt auch immer vorgeworfen; zu viele Fußballwetten, zu viele Stunden in Luccas Bar, zu viele schlechte Aufträge, die viel zu wenig Geld eingebracht hatten. Trotzdem hatte Helen immer zu ihm gehalten, obschon sie selbst eine harte Zeit durchgemacht hatte.

Merkwürdig, dachte er, dass ihm dieser Gedanke nun durch den Kopf ging, während das blonde Mädchen ihn unsicher anlächelte.

»Was willst du hier, Merle?«, fragte er, nun ein wenig versöhnlicher. »Außer auf einem fremden Klavier herumzuklimpern.« Er duzte sie. Sie war jünger, als er geglaubt hatte; keine junge Frau, eher ein Mädchen.

Ihr Blick glitt zu dem Klavier, mit ihrer rechten Hand strich sie über das schwarze Holz. »Meine Mutter wollte immer, dass ich Klavier lerne, schon seit ich vier Jahre alt war. Sie hätte mich gerne als eine Art Wunderkind gesehen.«

»Und was ist mit deiner Mutter?«, fragte Faller.

»Ich würde gerne noch einen Kaffee trinken«, erwiderte Merle. »Meine Geschichte könnte ein wenig länger dauern.«

»Du willst, dass ich dich einlade?«, sagte Faller. »Du dringst hier ein und möchtest, dass ich dir einen Kaffee mache?«

»Ja«, sagte sie, »das möchte ich. Wenn Ihre Frau nichts dagegen hat, diese Malerin …« Sie schaute sich um, ihr Blick glitt über die Staffelei am Fenster, über das Sofa in der Ecke, den alten Küchenschrank mit den Töpfen und Pinseln und dann über die Bilder an der Wand und verhakte sich an den Holzskulpturen neben der Eingangstür, die sie nicht geschlossen hatte.

»Nein«, sagte Faller leise, »sie wird nichts dagegen haben.« Dann wandte er sich um und ging in die Küche zurück.

Er begann, Kaffee zu kochen, er tat es immer von Hand, ohne eine Maschine zu benutzen. An den Geräuschen hinter ihm erkannte er, dass Merle hereingekommen war und sich an den Tisch gesetzt hatte. Als er einen raschen Blick zurückwarf, bemerkte er, dass sie ihr Notizbuch vor sich hingelegt hatte, ein kleines schwarzes Buch, aus dem ein weißer Briefumschlag ragte.

»Wo ist Ihre Frau?«, fragte Merle, als er mit zwei Tassen voll mit dampfendem schwarzen Kaffee an den Küchentisch trat. Sie sah sich ein Selbstporträt an, das neben der Tür hing und das Faller besonders liebte, niemals hätte er es verkauft: eine Frau mit zurückgekämmten schwarzen Haaren, die den Kopf schief hielt, als würde sie einer Melodie lauschen, die nur sie hören konnte – ihre Gesichtszüge waren ein wenig verwischt, und doch musste jeder Betrachter glauben, dass sie ihn sanft lächelnd und voller Zufriedenheit anschaute.

»Merle«, sagte Faller, während er sich ihr gegenübersetzte, »was genau willst du?«

Sie nickte, starrte dann auf ihren Kaffee. Sie wirkte unsicher und schüchtern, als würde sie spüren, dass sie vielleicht zu weit gegangen war, ihn aufzusuchen.

»Ich bin Merle Talheim«, sagte sie. »Meine Mutter ist Anna Talheim – ihr kennt euch, nicht wahr?«

Faller führte seine Tasse zum Mund, er trank den Kaffee, der noch viel zu heiß war, um ein wenig Zeit zu gewinnen. War das Zufall? Vor zehn Minuten hatte er noch an Anna gedacht, an die Woche in New York, und nun saß ihre Tochter vor ihm.

»Deine Mutter und ich waren gemeinsam bei der Zeitung«, sagte er dann. »Ist aber lange her.«

»Achtzehn Jahre«, sagte Merle. »Habe ich gegoogelt. Du bist dann zum ›Magazin‹ gegangen, bist eine große Nummer geworden … bis …« Sie verstummte abrupt.

»Was ist mit deiner Mutter?«, unterbrach Faller sie.

»Anna ist verschwunden – seit fünf Tagen schon.« Merle schob eine Strähne ihres blonden Haares zurück.

Sie sah Anna kein bisschen ähnlich, fand Faller, Anna hatte rotes, lockiges Haar gehabt, Sommersprossen im Gesicht, auf den Armen und sogar auf dem Rücken, und sie war auch kleiner gewesen, nicht größer als einen Meter fünfundsechzig.

»Anna hat vor einem halben Jahr beim Stadt-Anzeiger gekündigt, sie wollte ein Buch schreiben, eine große Sache, aber nun ist sie verschwunden.«

»Was heißt ›verschwunden‹?«, fragte Faller. »Und warum kommst du ausgerechnet zu mir?«

Merle beugte sich vor und zog ihr Notizbuch heran. Sie öffnete den Briefumschlag, sie hatte lange, graziöse Finger, Nägel, die glänzten, aber nicht farbig lackiert waren.

Als Erstes schob sie ihm ein Foto hin – es zeigte ihn vor der Sportsbar an der Venloer Straße, er trug seine schwarze Lederjacke und hatte die Schultern ein wenig hochgezogen, als wäre ihm kalt. Er sah fürchterlich aus, unrasiert, die blondgrauen Haare zu lang, sein Gesicht wirkte verschlossen und abweisend; er sah aus wie jemand, der sich für nichts und niemanden mehr interessierte. Wann mochte das Foto aufgenommen worden sein? Vor ein paar Wochen vielleicht, genau war es nicht zu erkennen.

»Was soll das?«, fragte er.

»Dieses Foto hat meine Mutter mir in einem Umschlag hinterlegt und dazu diesen knappen Brief.«

Nun schob sie auch den Brief über den Tisch. Er war nicht mit der Hand geschrieben, sondern mit dem Computer.

Liebe Merle, wenn du mich nicht antriffst und ich mich nicht innerhalb von drei Tagen bei dir melde, könnte es sein, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Dann gehe bitte zu diesem Mann. Er ist ein alter Freund und ein sehr guter Journalist. Er wird wissen, was zu tun ist. Herzliche Grüße – Anna

Darunter war seine Adresse aufgeführt, seine E-Mail-Adresse sowie seine Handynummer. Er konnte sich nicht erinnern, dass Anna ihm jemals eine E-Mail geschickt hatte.

Als er damals aus New York gekommen war, seine halb fertige Story im Gepäck, die dann in vier Ausgaben als Fortsetzungsstory im »Magazin« gedruckt worden war, war ihre Affäre zu Ende gewesen.

»Woher hast du diesen Brief?« Faller legte ihn zurück, so, dass er das Foto von ihm verdeckte.

»Er lag in meinem Geheimversteck … In meinem alten Kinderzimmer gibt es so eine Stelle. Da habe ich früher als Kind Süßigkeiten gebunkert, später auch die ersten Liebesbriefe. Anna wusste davon … Ein Brett im Fußboden war locker. Dort habe ich den Brief gefunden.«

»Und hat deine Mutter … hat Anna einmal erwähnt, dass sie dieses Versteck nun auch benutzt?«

Merle nickte. »Ja, sie hat es einmal erwähnt. Wenn sie ein Testament machen würde, das nur ich finden sollte, würde sie es da hineinlegen, hat sie gesagt.«

»Aber das ist kein Testament.«

»Nein, aber Anna ist weg. Helfen Sie mir, ja?«

Faller nahm noch einen Schluck Kaffee. Ich habe einen Auftrag, wollte er sagen, ich muss Geld verdienen, ich bin nicht mehr der Journalist, der ich war, als deine Mutter mich gekannt hat. Aber nein, wenn Anna dieses Foto von ihm geschossen hatte, dann hatte sie gewusst, dass er halbe Tage in Sportsbars verbrachte und eigentlich nichts auf die Reihe bekam.

»Merle«, fragte er, »wie alt bist du?«

»Siebzehn«, sagte sie. »Fast achtzehn. Bald mache ich Abitur und will dann Journalismus studieren.«

Also hatte er recht gehabt, sie war blutjung, ein halbes Kind noch.

»Gut, Merle«, sagte er. »Wir können uns ja einmal die Wohnung deiner Mutter ansehen, und wenn wir irgendetwas finden, was uns merkwürdig vorkommt, gehen wir zur Polizei und geben eine Vermisstenanzeige auf, okay?«

Merle sprang sofort auf. »Fahren wir los!«

4

Merle war mit einem dieser furchtbaren Elektroroller gekommen, die einem nun überall den Weg versperrten. Faller ging mit ihr zu seinem Volvo. Bevor er den Motor startete, schloss er kurz die Augen und atmete ihren Duft ein. Für einen winzigen Moment war er wieder zwanzig und saß neben seiner ersten Freundin Linda – sie fuhren nach Holland ans Meer, zu Pfingsten, auf einen völlig überfüllten Campingplatz. Dann versuchte er, sich Anna vor Augen zu führen, doch stattdessen dachte er an Helen, ihre warmen, nach Farben duftenden Hände auf seiner Haut.

»Können wir bitte losfahren?«, sagte Merle. »Ist dir immer alles so gleichgültig?« Nun duzte sie ihn auch.

Faller öffnete die Augen wieder.

»Wo genau fahren wir hin?«, fragte er.

Merle warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Na, zu Anna. Kennst du ihre Wohnung nicht mehr?«

Er war überrascht. Wohnte sie immer noch in Köln-Sülz, in dieser Wohnung, in der er vor über achtzehn Jahren ein paarmal übernachtet hatte?

Er brauchte keine fünfzehn Minuten bis zu Annas Wohnung. Den Weg kannte er tatsächlich noch. Merle brachte die ganze Zeit kein Wort mehr hervor. Er parkte direkt vor dem Haus.

Bevor sie ausstieg, schaute Merle sich um. »Ich bin nicht paranoid, aber manchmal denke ich, dass mir jemand folgt; da war ein schwarzer Audi.«

Faller stieg aus. Was tat er hier? Wieso hatte er sich von diesem fremden Mädchen überreden lassen, mit in Annas Wohnung zu fahren?

»In schlechten Filmen gibt es so etwas – dass sich jemand verfolgt fühlt«, sagte er.

Merle verzog das Gesicht und schnaubte. »Kennst du dich mit schlechten Filmen aus?«, fragte sie.

Er antwortete nicht darauf.

»Hast du schon mal ein Buch geschrieben?«, fragte sie weiter.

Faller blickte auf das unterste Klingelschild. Mertens. Das ältere Ehepaar lebte also immer noch hier. »Doc Mertens« hatte Anna den Mann genannt, der damals ein rüstiger Mittsechziger gewesen war. Mertens war, wenn er sich richtig erinnerte, ein hochdekorierter Arzt oder Apotheker bei der Bundeswehr gewesen.

Merle schloss die Haustür auf. Sie schaute ihn erwartungsvoll an.

»Nein«, sagte er in einem harten Tonfall, »ich habe nie ein Buch geschrieben.«

Dass er es fast ein Jahr lang versucht hatte, brauchte sie nicht zu wissen. Er hatte ernsthaft vorgehabt, seine Geschichte zu Papier zu bringen, irgendwie einen Thriller daraus zu machen, doch es war ihm nicht gelungen. Dann hatte er auch kein Geld mehr gehabt, und sein Freund Broder hatte ihm seinen ersten Auftrag verschafft, die Geschichte eines Brauhauses.

Langsam ging sie in dem engen Treppenhaus voraus. Nur drei Parteien wohnten nun hier, wenn er das Klingelschild richtig gelesen hatte. Annas Wohnung lag in der zweiten und offenbar auch in der dritten Etage. Das war damals nicht so gewesen, aber da war Merle auch noch nicht auf der Welt gewesen.

»Hat deine Mutter keinen Mann oder Freund?«, fragte Faller.

Merle wandte sich um. »Nein«, sagte sie, »zuletzt wohl nicht. Oder sie hat mir nichts davon erzählt.«

Und dein Vater? Was ist mit deinem Vater?, hätte er beinahe gefragt, ließ es dann aber. Zu viel wollte er jetzt auch nicht über Anna und Merle wissen.

Merle zog ein Schlüsselbund hervor und öffnete die Tür zu Annas Wohnung. Eine braune gewöhnliche Holztür, die jedoch mit drei Schlössern gesichert war. War das damals auch schon so gewesen? Faller konnte sich nicht erinnern, aber als er eintrat, fiel ihm der Grundriss der Wohnung wieder ein.

Links, zur Straße hin, hatte sich eine kleine Küche befunden, daneben ein ebenfalls sehr kleines Schlafzimmer, in das lediglich ein Bett sowie ein Kleiderschank gepasst hatten. Rechter Hand hatte das Wohnzimmer mit einem Esstisch und einem großen Sofa gelegen.

Ja, seine Erinnerung trog ihn nicht. Die Küche sah anders aus, heller, freundlicher, die alten Holzmöbel waren verschwunden. Auch das Mobiliar im Wohnzimmer hatte sich verändert; damals hatte die Farbe Gelb vorgeherrscht, ein gelbes Sofa, ein gelber Teppich, nun hatte Anna sich auf die Farben Schwarz und Weiß verlegt. Ein schwarzes Ledersofa, Flachbildschirm, dazu elegante weiße Stühle um einen gläsernen Esstisch. Und in der Ecke ein Klavier, das es früher auch nicht gegeben hatte.

»Okay«, sagte Faller, »deine Mutter ist offenkundig nicht da, aber es sieht auch nicht so aus, als wäre sie überstürzt aufgebrochen oder als hätte jemand ihre Wohnung durchsucht.«

»Ich weiß«, sagte Merle. »Ich bin ja schon einmal hier gewesen, aber ich dachte …« Sie verstummte. »Hast du eine Idee, was ich tun könnte?«

Abwarten, hätte er am liebsten gesagt, vielleicht ist deine Mutter nur frisch verliebt. »Wo ist der Laptop?«, fragte er stattdessen.

Merle nickte. »Er ist nicht da, sie hat zwei, einen, mit dem sie arbeitet und den sie nie ans Netz anschließt, damit niemand sie ausspähen kann, und einen anderen, mit dem sie ins Internet geht. Nebenan …« Sie deutete nach vorn.

Der Schlafraum von früher war nun ein Arbeitszimmer; sehr funktional eingerichtet, Regale, ein Schreibtisch, zwei Stühle, alles sehr aufgeräumt.

»Das Schlafzimmer ist oben unter dem Dach«, sagte Merle in einem Tonfall, als hätte er danach gefragt. »Daneben liegt mein Zimmer, wo ich den Brief gefunden habe«, fügte sie hinzu.

»Ich denke«, sagte Faller mit gelangweilter Stimme, während sie in die dritte Etage hinaufgingen, um sich da umzuschauen, »deine Mutter ist für ein paar Tage in die Eifel oder sonst wohin gefahren, um ihr Buch oder einen Artikel, an dem sie arbeitet, fertigzustellen.«

»Nein.« Merle schnaubte wieder, das war offenbar ihre Angewohnheit, wenn ihr etwas nicht gefiel. »Sie schickt mir fast jeden Tag Kurznachrichten. Das hätte sie mir gesagt. Und oben in ihrem Schlafzimmer sind alle ihre Taschen und Rücksäcke. Das habe ich überprüft.«

»Gut«, sagte er, aber es war ein belangloses, inhaltsleeres »Gut«.

Annas Schlafzimmer in der dritten Etage wirkte ziemlich spartanisch, ein Doppelbett, sehr niedrig, eine große Lampe an einer Seite, offensichtlich las Anna viel im Bett, dazu eine alte zerschrammte Holzkommode und ein Spiegelschrank. Ein Laptop war nirgends zu sehen.

Sie gingen wieder hinunter. Einen Blick in ihr Zimmer wollte Merle ihm offenkundig nicht gestatten.

Für einen Moment ergriff ihn ein Gefühl der Fremdheit, wie es einem passierte, wenn man die Wohnung von Unbekannten besichtigte. Was, verdammt, sollte er hier, und warum hatte Anna ihre Tochter ausgerechnet zu ihm geschickt?

Während Merle in die Küche ging, sah er sich noch einmal den Wohnraum an. In der Ecke hinter dem Esstisch hing ein einziges Foto an der Wand: Anna mit ihren langen roten Locken, neben ihr eine vielleicht zehnjährige Merle, die, blond und mit anscheinend viel zu großen Schneidezähnen, in die Kamera lachte. Anna war eine ungewöhnlich schöne Frau gewesen, aber nachdem er aus New York zurückgekehrt war, hatte sie ihn mit Nichtachtung gestraft, und dann, weil er sich nicht über sein Honorar mit der Chefredaktion hatte einigen können, war er mit dem »Magazin« in Kontakt gekommen; alles war wie im Rausch gewesen, das Schreiben, der Vertrag mit diesem wichtigen Blatt, der Abschied vom Stadt-Anzeiger, der Erfolg danach … Wenn er es richtig bedachte, hatte er Anna vielleicht noch drei-, viermal gesehen, nie allein, nie privat.

Er hörte, wie Merle in der Küche telefonierte. »Nein, Per«, sagte sie, »wir können uns jetzt nicht sehen … bin noch in Köln … in der Wohnung … Ja, allein.«

Faller wandte sich ab. Es fiel Merle offensichtlich nicht schwer, zu lügen, das konnte sie also auch. Er schritt zu der Balkontür, die sich mit einer altmodischen Hebelvorrichtung öffnen ließ. Der Balkon war sehr schmal, kaum bepflanzt, ein schmaler Tisch mit einem Plastikstuhl war das einzige Mobiliar.

Hier, fiel Faller ein, hatten sie frühmorgens nackt gestanden, als sie ihre erste gemeinsame Nacht verbracht hatten. Es war ein wunderschöner Anblick gewesen, Anna, dünn und bleich, im ersten Sonnenlicht, ihre langen roten Haare hatten ihre Brüste bedeckt. Zusammen hatten sie eine Zigarette geraucht und geschwiegen, dann war er nach Hause gefahren, in seine Wohnung im Belgischen Viertel, die er damals gehabt hatte.

»Der schwarze Audi ist wieder da«, sagte Merle aus der Küche. Anscheinend hatte sie ihr Telefonat beendet.

Faller trat vom Balkon zurück in die Wohnung. Für eine Sekunde hatte ihn eine seltsame Sehnsucht überkommen – so viel Zeit war verweht, seit er das letzte Mal hier gewesen war, ja, buchstäblich verweht. Was wäre, wenn Anna und er nicht ausgerechnet am 11. September in New York gewesen wären und ihnen nicht dieses Tagebuch vor die Füße geraten wäre?

Nein, solche Gedanken waren falsch und müßig.

Merle kam aus der Küche und zeigte ihm ein Foto, das sie aus dem Fenster gemacht hatte. Ein schwarzer Audi auf der Straße vor dem Haus – an dem Wagen war nichts Auffälliges. Das Kennzeichen war nicht zu erkennen.

»Was soll so ein Foto beweisen?«, fragte er. »Es ist nicht verboten, dass auf einer öffentlichen Straße schwarze Audis entlangfahren.«

»Der Wagen fuhr sehr langsam«, sagte Merle, »und für einen Moment hat er sogar angehalten.«

»Merle, wir können hier nichts tun«, sagte Faller. »Zumindest kann ich nichts tun, okay?«

Merle kniff die Augen zusammen. Ein paar Sommersprossen hatte sie auch, erkannte er nun, wenigstens eine Ähnlichkeit mit Anna.

Vielleicht ist sie gar nicht Annas Tochter?, kam ihm in den Sinn, aber nein, das war lächerlich. Wieso sollte sie es dann behaupten?

Merle ging abrupt in die Knie. »Siehst du das?«, fragte sie.

An der Wohnungstür klebte eine Handbreit über dem Boden eine Rolle Tesafilm.

Bevor Faller irgendetwas antworten konnte, hatte Merle die Tür geöffnet und war wieder in die Knie gegangen. Mit der rechten Hand strich sie unten über das Holz.

»Tesafilm«, sagte sie leise, »hier klebte Tesafilm. Immer wenn Anna gegangen ist, hat sie ein wenig Tesafilm an die Tür geklebt, um zu sehen, ob jemand in ihrer Abwesenheit in der Wohnung war.«

»Das ist albern.« Allmählich wurde er wütend und ungeduldig. »Das ist auch wie aus einem Film.«

»Gibt es etwas Besseres und Einfacheres als diese Methode?«, fragte Anna.

»Ja«, sagte Faller. »Man könnte irgendwo eine Kamera verstecken. Dann wüsste man auch, wer in die Wohnung gekommen ist.«

Merle richtete sich auf. Sie lächelte wieder, ihre blauen Augen funkelten. »Endlich einmal eine brauchbare Idee von dir«, sagte sie. »Dann lass uns anfangen und nach einer Kamera suchen.«

5

Eine Stunde lang suchten sie die Wohnung nach einer Kamera ab, erst die zweite Etage, dann auch die dritte. Leicht verschämt öffnete Merle auch ihr Zimmer, das in einem Rosaton gestrichen war und in dem Fotos von jungen Schauspielern oder Musikern an den Wänden hingen, die er nicht kannte.

Sie fanden nichts, keine Kamera, keine geheime Nachricht, lediglich in einer Jacke, die an einem Bügel hinter der Tür hing, eine Fahrkarte nach Hamburg, erster Klasse hin und retour, die zwei Wochen alt war, sowie eine Taxirechnung für Köln, Stadtfahrt. Das Datum war verwischt, sodass man es nicht mehr erkennen konnte.

»Wo ist das Auto deiner Mutter?«, fragte Faller. Er war müde und wollte zurück, in Helens Atelier oder besser noch in die Sportsbar, um sich irgendein Fußballspiel anzuschauen.

»Es ist nicht da«, sagte Merle.

Sie waren zurück in die Küche gegangen. Merle kochte zum zweiten Mal Kaffee.

Sie deutete auf die Straße hinunter. »Gegenüber hat Anna eine Garage gemietet. Sie hat einen roten Seat, aber die Garage ist leer.«

Na, das ist doch ein gutes Zeichen, wollte Faller erwidern. Dann macht deine Mutter eine Spritztour, oder vielleicht hat sie einen neuen Lover, von dem ihre Tochter nichts wissen soll. Doch bevor es etwas antworten konnte, summte sein Smartphone.

Broders Name leuchtete auf.

Wenn er allein gewesen wäre, hätte er den Anruf weggedrückt.

»Was machst du?«, fragte Broder ohne Begrüßung. »Pferdewetten? Oder guckst du dir wieder irgendein blödsinniges Fußballspiel an?«

»Weder – noch«, entgegnete Faller unfreundlich. »Ich arbeite. Ich habe einen neuen Auftrag.«

»Gut«, sagte Broder. »Ich dachte, ich könnte vorbeikommen, und wir könnten Helens Mappen durchgehen und ein Verzeichnis ihrer letzten Arbeiten anlegen …«

»Nein«, rief Faller in sein Telefon, »heute nicht!« Dann legte er auf.

»Ärger?« Merle hielt ihm einen dampfenden Kaffeebecher hin.

»Nein«, sagte er wieder.

»Ist deine Frau … die Malerin sauer, dass du nicht da bist?«

Er wandte sich ab. Als er zum Balkon blickte, sah er plötzlich die junge Anna dastehen; nackt lachte sie ihn an, ihr Blick war eine einzige Aufforderung, sie zu küssen und sie zu berühren. Unwillkürlich musste er grinsen. Wie viele Jahre waren vergangen? Und sie war wirklich eine verdammt schöne Frau gewesen.

»Da!« Merle stand am Fenster. »Wieder ein schwarzer Audi! Zum dritten Mal. Ich wette, sie beobachten das Haus.«

Als er zum Fenster trat, fuhr lediglich ein Linienbus vorbei.

»Hätte die Malerin etwas dagegen, wenn du mich heute Abend mit zu euch nimmst?« Merle lächelte ihn an. Zum ersten Mal meinte er, ihr Parfüm wahrzunehmen.

Die Frage musste er für sich langsam, Wort für Wort, übersetzen, so absurd kam sie ihm vor.

»Was meinst du damit?« Er trank von dem heißen Kaffee und spürte, wie müde er war. Er wollte nach Hause, nicht mehr reden, sondern einfach nur dasitzen, nichts denken.

»Ich möchte nicht allein hierbleiben«, sagte Merle in dem Tonfall eines schüchternen Mädchens.

Plötzlich ging ihm auf, dass er ihr die wichtigste Frage gar nicht gestellt hatte. War es nicht so, dass siebzehnjährige Mädchen noch zu Hause wohnten?

»Wo bist du eigentlich in den letzten Tagen gewesen? Wohnst du nicht mehr hier?«, fragte er eher unfreundlich, weil er sich über sich selbst ärgerte. Mit Siebzehnjährigen kannte er sich ganz und gar nicht aus.

Merle verzog den Mund etwas und verdrehte die Augen, als müsste sie über eine Antwort nachdenken. »Ich war bei meinem Freund … Er lebt in Dortmund, aber zu ihm will ich auch nicht … Wir müssen morgen weiter nach Anna suchen.«

Gar nichts müssen wir, wollte er erwidern, doch stattdessen sagte er: »Meine Freundin ist nicht da, sie ist …« Er verstummte.

Merle berührte ihn am Arm. Er roch ihr Haar, ein Duft von Zitrone ging von ihm aus, und plötzlich fragte er sich, wer ihr Vater war. Konnte es sein, dass Anna schwanger von der Reise mit ihm aus den USA zurückgekehrt war? Dass vielleicht er …? Faller wagte es nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken.

Nein, sagte er sich, das konnte nicht sein. Anna war zwar wütend auf ihn gewesen, weil er mit seiner New-York-Story alles Geld und allen Ruhm einkassiert hatte, aber wenn sie ein gemeinsames Kind gehabt hätten, wäre sie gewiss nicht so weit gegangen, es ihm achtzehn Jahre lang zu verheimlichen. Außerdem konnte er in Merles Zügen keinerlei Ähnlichkeit erkennen, na, vielleicht die Haarfarbe, als Kind war er auch sehr blond gewesen.

»Wir müssen einen Plan machen«, sagte Merle. »Ich habe ein paar Namen von Leuten aufgeschrieben, die vielleicht wissen, wo Anna sein könnte und woran sie zuletzt gearbeitet hat.«

Faller trank den Kaffee aus und stellte die Tasse dann in die Spüle. Wie könnte er das Mädchen loswerden? Eine Nacht, sagte er sich, eine Nacht könnte sie bei ihm bleiben.

Bevor sie gingen, klebte Merle auch ein Stück Tesafilm unter die Tür.