Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

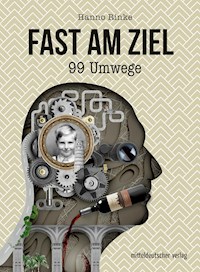

Über 99 Umwege von Hamburg nach Apulien Hanno Rinke ist fast am Ziel. Zufrieden kann er auf ein erfülltes Leben zurückschauen. Trotzdem – und von Abenteuerlust getrieben – fährt er aber noch einmal die Stationen seines Lebens ab. Genauer genommen, er lässt sich fahren – mal im Mercedes, mal im Rollstuhl. Zusammen mit Silke und Rafal, den Gefährten seines Alterns, reist Hanno sieben Wochen lang über 99 Umwege von seiner Heimatstadt Hamburg nach Apulien, seinem Sehnsuchtsort, und wieder zurück. Unterwegs macht das Trio an jenen Orten, Gasthöfen und Stränden halt, die Hanno mit prägenden Erinnerungen verbindet: an seine Kindheit, an leidenschaftliche Nächte als (junger) Mann, an Künstler aus seinem Berufsleben und an Albernheiten, die zu schön sind, um sie wegzulassen. Der Ausflug in die Vergangenheit, der weniger von Sentimentalität bestimmt ist als von Neugier, bietet reichlich Gelegenheit zum Sinnieren über Weltgeschehen, Politik, Religion, Alter und natürlich Sex. Hanno beobachtet, analysiert schonungslos seine Umwelt und sich selbst und pointiert. Ein herrlich subjektiver Reisebericht voller Geschichte und Geschichten, Erlebtem und Erdachtem, Unbequemem und Versöhnlichem.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 565

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich selbst fand mich nie sehr quer und sehr queer. Ich fuhr immer auf der richtigen Seite. Die anderen fuhren falsch.

Rafał ist mein Koch, Chauffeur, Garderobier, Masseur, Apotheker, Aufmunterer, Begleiter – tagsüber.

Silke ist immer auffallend, nie ausfallend. Wir kennen uns bereits seit 1971, als wir beide international für die ‚Deutsche Grammophon‘ arbeiteten. Später hat Silke Pop gemacht und dabei die Welt gesehen, geheiratet und sogar Holländisch gelernt, bis sie nach Hamburg zu-rückkehrte. Jetzt organisiert sie mich und mein Leben.

Roland und ich haben seit 1976 fünfzehn Jahre lang zusammengelebt. Dann starb er. Die Beziehung war oft schwierig, immer wichtig und der Mittelpunkt meiner Welt.

Pali war meine erste große Liebe, die als Freundschaft bis zu seinem Tod erhalten blieb.

Harald war mein Freund seit der Schulzeit. Wir waren immer sehr philosophisch und sehr albern miteinander. In meinem späteren Freundeskreis wurde seine Heterosexualität bestaunt und bezweifelt.

4Mein Vater war ehrgeizig und charmant. In dieser Kombination erreichte er seine Ziele und konnte auf ein gelungenes Leben zurückblicken. „Aber nochmal würde ich das nicht wollen!“, sagte er. Der Weg war nicht das Ziel gewesen, sondern steinig.

Meine Mutter hatte At-titüde. „Wenn sie den Raum betritt, passiert etwas“, sagte Pali. Meinen Eltern verdanke ich mein Bewusstsein und mein Auftreten. Das machte mich ungeeignet für die Revolution.

Guntrams zweitjüngster Bruder nahm das Leben leicht. Das wurde im Alter immer schwieriger.

Der Zweitälteste nahm das Leben schwer. Deshalb schaffte er es nicht bis ins Alter.

5Maria Rinke, geborene Elshorst, war Tochter eines Brauereibesitzers und eine gute Partie, zunächst. Nach Krieg und Inflation war die Party vorbei. Da hatte sie einen pensionierten Offizier und ihre vier Söhne von ihm durchzubringen. Ein zermürbendes Schicksal.

Reinhold Rinke konnte Militär und sonst gar nichts. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Mitgift aufgebraucht und er sollte seine Familie selbst ernähren. Eine Zumutung!

Achim, der älteste Bru-der meines Vaters wäre der einzige Sohn, den sein Vater geliebt hätte, sagte mein Vater.

PROLOG

Es gibt einen Intelligenztest: Futter liegt hinter einer kurzen Glaswand. Die meisten Tiere stoßen mit der Schnauze immer wieder gegen die Wand, statt um sie herum zu laufen. Nur wenige Arten erkennen, dass sie einen Umweg machen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Einsichtiges Verhalten setzt die Fähigkeit voraus, in ungewohnten Situationen durch Umwege zum Erfolg zu kommen.

Wer die kerzengerade Strecke sucht, wer in Gedanken und Gefühlen Abschweifungen sieht, wer Erinnerungen als Ballast empfindet, der sollte einen anderen Reiseführer wählen. Hier läuft das so: Der Weg ist die Richtung. Der Umweg ist das Ziel.

Originale Bilder: ©skydie/shutterstock.com, ©guentermanaus/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

UNWEG STATT UMWEG

UMWEG #1

MONTAG, 23. MAI 2016

In Hamburg im Winter kann man sich am Bildschirm wunderbar Versprechungen zusammenschustern, deren Einlösung durch die Wirklichkeit noch keine handfeste Bedrohung darzustellen scheint. Und so wurde an einem nebligen Februar-Sonntag – sonntags bin ich immer allein – aus dem angedachten Ausflug nach Kroatien gegen Mittag ein etwas längerer Ausflug und schließlich gegen Abend das Gebilde, das meiner ausufernden Fantasie angemessen ist.

10Am Montag, dem 23. Mai musste das Vorhaben mit derselben tapferen Ängstlichkeit angegangen werden wie ein Sonntagsbraten, den man, schon leicht beduselt, aus dem Rohr zieht, ohne sicher zu sein, ob er noch roh ist oder schon vertrocknet. Die erste Abweichung von meinem Plan, von Triest aus ein bisschen den Balkan zu erkunden, hatte schon recht viel weiter nördlich eingesetzt: Ich wollte über Berlin fahren. Die Entwicklung meiner Geburtsstadt liegt mir sehr am Herzen. Wenn ich merke, dass ich sehen möchte, wie es dort weitergeht, rechne ich mir das immer als eine Art von Interesse an. Das macht mich stolz. Interesse hält vom Selbstmord ab. Allerdings führt es leicht dazu, nicht sterben zu wollen, was einen bei Durchfall sofort an Darmkrebs denken lässt – bei Verstopfung natürlich auch. So ein Sonntagnachmittag ist lang, und da hatte ich gedacht: Die Autobahnstrecke nach Berlin ist langweilig. Was liegt denn da wohl am Wegesrand? Wenn ich mit meinen Eltern in den Fünfziger-, Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts durch die gruselige DDR nach Berlin gefahren war, kamen wir immer am abgewrackten Schloss in Ludwigslust vorbei. Anhalten durfte man nicht. Meine verstohlene Neugier, das Gemäuer betreffend, befriedigte ich bald nach dem Fall der Mauer und ließ auch meine Eltern an der Möglichkeit teilhaben, auf der Chaussee anzuhalten, um die Stallungen zu betrachten. Früher hätte ich das Zuchthaus in Bautzen riskiert, glaubte ich. Sogar meinen Reisebegleitern Silke und Rafał war die Anlage geläufig, weil wir sie, meinem Wunsch entsprechend, auf einer Rückreise von Berlin im vorigen Frühjahr angesteuert hatten. Der Ausflug ist allerdings in unserer Erinnerung etwas umwölkt, weil kurz hinter Ludwigslust das Auto zu stottern anfing und Rafał in der Fernfahrerkneipe, in der wir auf den Abschleppwagen warteten, leicht hibbelig sein Erfrischungsgetränk über Silkes Lederrock kippte. Da musste ich mir dieses Mal schon etwas anderes einfallen lassen und tat das auch: Mecklenburg und Mercedes hatten versagt. Mit dem neuen Daimler würden wir gleich weiterfahren nach Preußen, Friedrichs Preußen.

Ein glücklicher Mensch, na ja, wer war das schon? Der ‚Alte Fritz‘ jedenfalls war es bestimmt nicht: in seiner Jugend vom Vater niedergemacht, im Alter von seinem Freund Voltaire verspottet. Hätte er nur Flötenkonzerte geschrieben und keine Schlesischen Kriege geführt, dann wäre ihm die kurze Unsterblichkeit versagt geblieben. Was weiß ein U-Bahn-Fahrer zwischen Potsdamer und Alexanderplatz über ihn? Was geht er die türkischen oder friesischen 11Deutschen heute an? Wie viel wurde seit viertausend Jahren für ‚Ruhm‘ getan, und wie wenig blieb von ihm übrig? Frühere Wichtigtuer konnten in der offenbar tröstlichen Hoffnung auf Ruhm ins Mausoleum oder ins Flussbett fallen. Heute hat niemand große Chancen, der sein Quäntchen Prominenz nicht auskostet, solange er noch Schlagzeilen macht. Friedrich, so schätze ich ihn ein, wollte nicht berühmt werden, sondern das Richtige tun. Und weil er nicht religiös war, ist seine Hingabe, wenn nicht bewundernswerter, dann doch zumindest erstaunlicher. Ob sein Charakter heute in den Berliner Schwulenclubs verlottert wäre? Unmöglichkeiten sind gute Vorsichtsmaßnahmen. Wer kein T-Shirt hat, kann es nicht einsauen. Den Genius Loci des leichtlebigen Prinzen wollte ich sehen, das Sanssouci des verbitterten Alten kenne ich ja.

Schloss Rheinsberg liegt für jemanden, der seine Reisegefährten im vergangenen Jahr von Prag nach Wien über Karlsbad geführt hat (250 km Umweg, vier Stunden) eigentlich fast direkt an der Strecke Hamburg – Berlin. Wenn man die langweilige Autobahn bei ‚Herzsprung‘ (netter Name, nicht?) verlässt, fährt man beschauliche Landstraßen entlang; die hohen Chausseebäume lassen an Kutschfahrten denken. Nach einer Weile sind sich Navidame und Straßenschild einig, dass es nach Rheinsberg links lang geht. Allerdings ist das Wort ‚Rheinsberg‘ durchgestrichen, und die Linie darunter auch. Wir zögern ein wenig. Eine Umleitung ist nicht angezeigt. Also fahren wir weiter durch den warmen Frühlingstag. Der Himmel ist blau, der Raps gerade noch gelb, und von Zeit zu Zeit macht uns ein Schild darauf aufmerksam, dass es hier nach durchgestrichen Rheinsberg geht. Kleine, verwaiste Orte weisen weniger auf das Schloss als auf das Durchgestrichen hin, und es fallen einem ja auch gleich diese B-Movies ein, in denen ein gestrandeter Hauptdarsteller in eine Gegend mit menschenlosen Plätzen kommt. Als Zuschauer kann man nur geduldig abwarten, ob ein Atomversuch schiefgegangen ist oder zehn Meter dicke Spinnen aus einem Versuchslabor entkommen sind. Für uns Beteiligte war an der Stelle Schluss, an der die Straße aufhörte. Der Verlauf des Sandes ließ ahnen, dass sie vielleicht irgendwann dort mal wieder weitergehen würde. Einen Hinweis darauf oder gar einen Arbeiter gab es nicht. Dafür erschien dann aber doch eine Person mit Fahrrad. Dabei erkundigte ich mich bei ihr, wie man denn wohl nach Rheinsberg käme.

Das war gar nicht so schwer. Man musste ein Stück Gehweg nehmen, dann rechts 12abbiegen, dann links durch den Wald, dann wieder rechts und so lange weiterfahren, bis man wieder auf der Straße war, auf der Rheinsberg-Seite. Es war allerdings Sperrgebiet und strikt verboten. Der hilfreiche Brandenburger, dem altersmäßig noch die DDR geläufig war, gab uns den Rat: „Sie dürfen sich aber nicht erwischen lassen!“ Ich hasse es, wenn jemand mich verabschiedet mit den Worten: „Pass auf dich auf!“ Ich weiß dann nie so recht, wie ich mich verhalten soll. Betrifft das meine Brieftasche oder meine Unschuld? Und nun? Sich mit einem voll beladenen Großwagen nicht erwischen zu lassen, ist etwas weniger einfach als unter einem Maschendraht durchzuschlüpfen. Rafał tat das einzig Richtige: Er fuhr los. Dass wir hier nicht die Ersten waren, merkten wir daran, dass am Waldrand überall Schilder mahnten: Das Betreten war nicht bloß verboten – es herrsche Lebensgefahr, stand da. Die konnte unmöglich von ein paar versprengten Sowjet- oder DDR-Soldaten ausgehen. Es waren diese Zehnmeterspinnen aus dem B-Movie. Ich war wirklich dankbar, dass ich ausnahmsweise nicht aufs Klo musste, und eine unendliche Viertelstunde später waren wir auf der Landstraße. Rheinsberg war auch nicht mehr weit. Verblüffend war nur, wie viele donnernde Lastwagen den verschwiegenen Ort gefunden hatten.

Hanno und Birgit (1967 im Partykeller)

Roland und Hanno (1976 in Berlin)

13Ich wurde vor dem Schloss ausgesetzt, Silke und Rafał sahen sich nach einem Parkplatz um, den sie am anderen Ende der Grünanlage fanden, so nahe, dass selbst ich die Strecke nachher bewältigte. Erstmal aber wurde das Bauwerk besichtigt, von außen zumindest. Es war Montag, also geschlossen. War mir recht. So konnte ich mir ausmalen, wie der winzige, mädchenhafte König da entlangflaniert ist; es gab recht wenige Besucher; das Wasser war spiegelglatt, und die Schwäne machten lange Hälse.

Silke hatte schon vor Wochen meine lange Hotel- und Restaurantliste abgearbeitet, und so wurden wir im ‚Ratskeller‘ bereits erwartet, natürlich als Einzige, die reserviert hatten. Das war auch gut so, denn sonst hätten wir keinen Tisch im Schatten bekommen. Gäbe es Google nicht, hätte ich den ‚Ratskeller‘ für eine dunkle Höhle gehalten; so aber wusste ich, dass die weiträumige Terrasse, nur durch ein bisschen bebaumtes Grün vom Schloss getrennt, vor dem historischen Gasthaus mit einer ansehnlichen Speisekarte aufwartet. Sehr freundliche Bedienung, sehr schöner Blick, na ja, und sehr viele LKW. Es erhob sich die Frage, ob Schloss Rheinsberg unmittelbar an der Tanklasterstrecke Berlin – Rostock – Stockholm liegt, sie blieb aber unbeantwortet. Wir dagegen wurden von unserer Navifrau sehr merkwürdig und unter strikter Autobahn-Vermeidung geleitet. Ein märkischer Flecken nach dem anderen zeigte uns leicht angeberisch seinen Dorfplatz und seinen Friedhof. Dann kamen wir nach Oranienburg, wo ich meine Mitreisenden auf das KZ Sachsenhausen aufmerksam machte. Schon im vorigen Jahr hatten sie Theresienstadt ausgelassen und so fuhren wir weiter nach Berlin zu unserem Hotel ‚Dude‘. Das ‚Dude‘ liegt so gerade eben noch in Mitte, fast schon Kreuzberg, am letzten Zipfel der Köpenicker Straße, die dann südöstlich verläuft und sehr lärmig wird. Man wird im ‚Dude‘ nett behandelt und kann dort schlafen, wenn man Zimmer zur Straße hat. Auf der Hofseite entsteht ein Komplex, groß wie der Hauptbahnhof, und die Bauarbeiten beginnen zu einer Zeit, zu der ich mir ein Aufwachen selbst im Traum nicht vorstellen kann.

Zum Abendessen waren wir mit Birgit verabredet. Mit ihr war ich 1966 bis 1971 befreundet; dann verließen wir beide Hamburg in unterschiedlicher Richtung. Seit ein paar Jahren treffen wir uns wieder in Berlin. Auf dem Kopf und im Herzen ist sie ganz rot, mit der Zunge sehr schnell und mit dem Vater ihrer zwei Söhne auseinander. Birgit kam pünktlich und schlug gleich vor, mit 14ihrem Auto zu fahren, was es Rafał, der ja heute schon einiges an Strecke hinter sich gebracht hatte, gestattete, aus dem Seitenfenster zu sehen und sich auf hinreichend Weißwein zu freuen.

‚Die weiße Villa‘ war auch mit Navi nicht leicht zu finden und etwas verkramter, als ich sie mir vom Bildschirm her vorgestellt hatte. Der – konnte man den Empfangschef nennen? – schien mir halbwegs routiniert zu überspielen, dass ihm Silkes Reservierung nicht sehr bekannt vorkam. Aber er führte uns auf die Terrasse, zwei Tische wurden zusammengerückt; es war heiß, und der Müggelsee lag völlig entspannt zu unseren Füßen. Das Verhältnis von lebhaften Gästen zu angestrengtem Personal war nicht besonders arbeitnehmerfreundlich, was aber nach meinen Erfahrungen schon zu DDR-Zeiten so gewesen war; bloß, dass sich die Kellner inzwischen nicht mehr trauen, unangenehm zu sein: eine wesentliche Errungenschaft des Kapitalismus.

Bei ‚TripAdvisor‘ las ich erst am nächsten Tag: „Es ist eine Katastrophe! Habe am 05.05. von 14:15 Uhr bis 15:20 Uhr mit Familie auf das Essen gewartet. Das Essen meiner Ehefrau war völlig ungewürzt. Keiner der Kellner kam auf die Idee, uns neue Getränke zu bringen. Schlechter geht es nicht!!“ So schlimm fand ich es nicht, obwohl wir ab 20:15 Uhr etwas länger als 65 Minuten warten mussten, aber ich liebe es ja, nicht zu essen. Mich hätte das Urteil, wenn ich es eher gekannt hätte, wohl sowieso nicht abgeschreckt, wenngleich ich auf Fades allergisch reagiere. Wichtig war mir für uns, möglichst hübsch am Müggelsee zu sitzen, und das taten wir.

Mit Roland war ich 1977 am Müggelsee gewesen. Rolands Großvater wohnte dort. Wir lebten seit einem Jahr und vier Monaten zusammen. Ich hatte Aufnahmen in der Philharmonie; im Mai ist Berlin, Duisburg aber auch, schöner, als es im November gewesen war, als wir uns gleich neben dem Ku’damm kennengelernt hatten; und wir nutzten den freien Sonntag, um vom ‚Kempinski‘ im Westen zu Rolands Verwandtschaft ‚drüben‘ zu fahren. Ostzone und Gespensterbahn, das waren neben Walt Disneys Schnewittchen-Hexe die Sensationen meiner Kindheit gewesen. Auf zwei und drei verzichtete ich 1977 bereits, aber der Müggelsee – viel weniger rausgeputzt als der Wannsee im Westen und irgendwie rührend. Ich habe bei meinen jährlichen Besuchen in Büros, Privathaushalten, Clubs und Lokalen der DDR nicht ein einziges Mal eine Kulisse erlebt, die nicht spießig war.

15Neununddreißig Jahre später, jetzt im März, fuhr ich mit Silke und Rafał wieder an den Müggelsee, als wir wegen einer Veranstaltung in Berlin übernachteten. Es war kalt und das dunkle Wasser etwas unwirsch. Ein womöglich ungerechter Eindruck, der jetzt ausgeglichen werden sollte. Birgit redete engagiert wie immer, und unsere Meinungen wichen nicht störend voneinander ab, während der Wein dank Kühler nicht warm wurde. Das Wetter gab sich da interessanter, und viele Gäste drängten zum Aufbruch, was das Eintreffen unserer Speisen, nachdem die Bezahlvorgänge im Griff waren, deutlich beschleunigte. Blitze über einem See sind ein gern gesehenes Schauspiel. Wenn das Schlafzimmer um die Ecke ist, macht es noch mehr Spaß. Aber wir erreichten auch so trockenen Fußes Birgits Auto, nicht allerdings unsere Hoteltür. Über Hochhäusern, von denen ich immer vermute, dass sie ‚Hellersdorf‘ heißen, konnten die Wolken das Wasser nicht mehr halten. Beide Scheibenwischer erlebten eine gewaltige Herausforderung. Birgit blieb vor dem ‚Dude‘ im Wagen sitzen; wir konnten das nicht.

Originale Bilder: ©UbjsP/shutterstock.com, ©akepong srichaichana/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

INS WASSER GEFALLEN

UMWEG #2

DIENSTAG, 24. MAI 2016

Am nächsten Vormittag waren wir im Wedding. Bei Aleks & Shantu in der Müllerstraße. Dort lernte ich Tobi kennen, der seither meine Homepage betreut und sich ausdenken muss, wie das hier ins Netz gelangt.

18Bei der Bebilderung versuche ich zu helfen, soweit mein Archiv und Rafałs Smartphone-Bilder das zulassen. Dann ging es weiter westwärts, zu meinen ehemaligen Wirkungsstätten. Am Ku’damm wird zurzeit nicht ganz so viel Staub aufgewirbelt wie im Osten, aber das Westberlin meiner Kindheit ist kaum noch zu sehen, zumal es überwiegend aus Ruinen bestand. Ich hatte das ‚New York‘ am Olivaer Platz ausgesucht, das nun dort firmierte, wo es früher mexikanisch zugegangen war. Es war neu und chic und cool und kühl, und wenn es nicht geregnet hätte, hätte man draußen auf Leute und Platanen gucken können.

Am Nachmittag wohnte ich mein Hotelzimmer ab und las ‚Spiegel‘, damit ich eine Ausrede hatte, um nicht schreiben zu müssen. Die Ausrede hat gut gehalten. Bis auf ein paar Notizen habe ich erst gestern angefangen, den Reisebericht anzugehen: sieben Wochen! Die Nervenstärke hat nicht jeder. Silke und Rafał nutzten derweil die Fuhrunternehmen von Berlin, um shoppen zu gehen. Dabei braucht man, glaube ich, nicht mal etwas zu kaufen. Früher hieß das ‚Schaufensterbummel‘; aber das sagt man wohl nicht mehr.

Meine Idee, am frühen Abend auf dem Leipziger Platz zu sitzen und zu erleben, was sechzehn Jahre nach Abriss der Mauer aus dem geschichtsträchtigen Platz geworden ist, fiel ins Wasser. Also gingen wir gleich nach nebenan zu ‚Peppone‘, nicht vor dem Restaurant auf der Piazza Lipsia, wie es mir vorgeschwebt hatte, sondern drinnen, hinten. Nikolaus war pünktlich wie immer. Er ist – man sagt, glaube ich, ‚Art Director‘ – jedenfalls ist er Grafiker, und er gestaltet Hüllen von CDs und Logos von Filmen für meine Veröffentlichungslosigkeiten.

Die Lage des Lokals und die ‚TripAdvisor‘-Kommentare hatten mich beflügelt: „OK, aber kleine Portionen – hohe Preise …“ „Unbedingt eine Vorspeise bestellen, denn nur eine Hauptspeise reicht nicht. Die schwarzen Gnocchis mit Scampis sind wirklich empfehlenswert, nur es hätten einige mehr sein können.“ „WLAN funktioniert nicht, weil es angeblich vor einigen Tagen Probleme gegeben hat. Hochpreisig, dafür kleine Speisekarte und nur eine Sorte Fassbier. Ziel ist anscheinend, dass man sich auf die Weinkarte konzentriert.“ Es war auch wirklich alles sehr gut, nur leider viel zu viel für mich.

TOTE OMA MIT SCHLOSSBLICK

UMWEG #3

MITTWOCH, 25. MAI 2016

Am Mittwoch war das Wetter auch nicht besser, aber wir wollten sowieso abreisen: nach Halle! Also nicht wirklich, aber es mal kurz ansehen, das wollte ich. Die beiden ältlichen Kommissare des Hallenser ‚Polizeiruf 110‘ (die ehemalige DDR-Antwort auf den ARD-‚Tatort‘) ziehe ich mir auch in den Wiederholungen masochistisch gern rein und rede mir ein: Das ist jetzt meine Altersklasse und mein Niveau, und dabei komme ich mir vor wie ein schwanzschlaffer Rentner, der sich nur noch zu gebisslosen Nutten traut.

Trotz der inzwischen als nicht mehr lauftüchtig pensionierten Kommissare gab sich Halle extrem behindertenphob. Ans Zentrum war einfach nicht ranzukommen. Erst nachdem Rafał, der Gott sei Dank eine Zuneigung zu Verbotenem hat, längere Zeit kerzengerade durch gesperrte Straßen gefahren war, erreichten wir eine unüberwindbare Sperre, vor der er anhielt. Meinen Behindertenausweis, der mich berechtigt, verbilligt mit der Hamburger Hochbahn zu fahren, legte er vor die Windschutzscheibe – ich fand, sie sah gleich aus wie die Schaufensterauslage für gehobenen Krüppelbedarf – dann liefen wir los: direkt auf den Marktplatz. Da war alles beieinander: die Kirchtürme, die Gemüsestände, das Händel-Denkmal und das ‚Rossini‘. Die vielen Reihen mit Caféhaus-Stühlen sahen sehr einladend aus, und wenn es nicht so kalt und regnerisch gewesen wäre, hätten wir bestimmt keinen Platz mehr bekommen. So aber saßen nur ein paar abgehärtete Damen mit Eisbechern beisammen und sahen genauso aus, wie ich mir das für die Provinz vorstelle. Dem Kellner blieb gar nichts anderes übrig, als uns zu bedienen. Rafał begleitete mich in den ersten Stock. An solchen Orten müssen Toiletten im Lokal immer gut versteckt sein, sonst geht da jeder hin. Der Blick von oben auf den Platz war noch viel imposanter als von unten, was nicht als Kritik an der regenabwehrenden Markise gemeint ist. Ober kredenzten, und ich wollte Silke mal beurteilen lassen, ob wir da nicht eindrucksvoller speisen würden als dort, wo ich es vorgesehen hatte.

20Silke kam zurück und sagte: „Nein“. Ich hätte es schon ahnen müssen, als ich oben die Papierservietten bemerkt hatte. Noch viel dankbarer war ich ihrem untrüglichen Urteil, nachdem ich dann bei ‚TripAdvisor‘ gelesen hatte: „Es gibt sich – laut maßlos aufgeblähter Karte – durchgehend italienisch, ohne mit der italienischen Küche Vertiefteres gemein zu haben. Mitteldeutscher geht es gar nicht. Selbst einfache Gerichte sind so unzulänglich zubereitet, dass man am liebsten davonliefe. Wenn man es nicht tut, dann wegen der – spätabendlich – fehlenden Konkurrenz oder aus nacktem Hunger. Selbst das Bier ist zu warm, der Wein wässrig und das Brot abgestanden.“ „Das alles geschieht im Rücken der Statue des größten Sohns der Stadt, des Komponisten Georg Friedrich Händel. Er kann so wenig dafür wie sein Kollege Rossini, der sich, jeder Zoll ein Gourmet, im Grabe umdrehen mag für den Missbrauch seines Namens.“ „Ich wohne seit Jahren in Deutschland, aber die Pizza bei Rossini war bei Weitem die schlimmste, die ich mal gegessen habe. Das Gleiche meinten auch alle meine Freunde.“

Rafał erkundigte sich bei einem Einheimischen, wie er wohl mit unserem Auto wieder wegkäme. Wenden und Rückwärtsfahren ging nicht. Der Hallenser wusste Rat: Die Barriere ließ sich vom Pfosten heben, man fährt auf den Marktplatz und in der nächsten Straße wieder raus. Silke half sogar jemand dabei, den Pfosten wieder zu befestigen. Erwischen lassen durfte man sich natürlich genauso wenig wie im Kriegerforst vor Rheinsberg. Gut, dass die ‚Polizeiruf‘-Kommissare in Rente sind.

Also machten wir uns doch auf den Weg zum vorbestellten ‚MoritzKunstCafé‘, das auf irgendeine Weise Teil der Moritzburg sein sollte. Es war nicht leicht, aber wir fanden die Burg aus dem 15. Jahrhundert, und weil das Wetter so schlecht war, sogar einen Parkplatz. Den Weg in den Innenhof schaffte ich zu Fuß. An Draußensitzen war nicht zu denken. Meine Träume von ‚Toter Oma‘ (einer anhaltinischen Spezialität) mit Schlossblick begrub ich schweren Herzens, und wir betraten etwas Mensaartiges, in dem noch zwei andere Personen saßen. Etwa zwanzig leere Resopaltische waren zu überblicken. Auf einem von ihnen stand ein ‚Reserviert‘-Schild: Das war wohl unserer.

In der Aufregung hatte ich meine weiße Mappe mit den Erläuterungen vergessen, die ich mir, bei Wikipedia ersammelt, für jeden Tag zurechtgelegt hatte. „Aber vielleicht geht es ja noch authentischer“, dachte ich, und fragte 21die Frau, die hinter der Vitrine mit aller- lei Essbarem hervorgekommen war, offenbar, um uns zu bedienen: „Wie ist die Moritzburg zu ihrem Namen gekommen?“ „Was?“ „Wer hat hier früher gelebt?“ „Also … früher war hier die FDJ drin, hab’ ich mal gehört.“ Nennt man das ‚bildungsfern‘? Rafał rannte zum Auto zurück und holte meine weiße Mappe. Nachdem wir alles Notwendige über Halle am eigenen Leibe erfahren zu haben meinten, verließen wir Anhalt und fuhren nach Sachsen. Leipzig erwartete nicht nur uns, sondern Unmengen von Katholiken in der Diaspora. Einen Katholikentag finde ich nicht viel schlimmer als ein Freundschaftsspiel im Weserstadion oder einen Urlaub im Zeltlager – Hauptsache, ich muss nicht dabei sein. In Leipzig waren alle Quartiere belegt, doch im ‚Fürstenhof‘ waren noch herrschaftliche Zimmer für uns zu haben gewesen, weil nicht alle Gläubigen so reich sind wie der Vatikan und mehr Rucksacktouristen als Kardinäle angereist waren.

Da ich mich selbst, unter ziemlichen Gewissensqualen, mit dreiundzwanzig vom Katholizismus getrennt habe, halte ich jeden, der schon vierundzwanzig ist und immer noch katholisch, für schwachsinnig. In der Mädler-Passage saßen wir vor der ‚Mephisto-Bar‘, also durchaus richtig; denn selbst Goethe hat dem Teufel viel süffigere Texte geschrieben als dem doofen Faust, der eigentlich wissen möchte, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, sich dann aber doch mit einer Minderjährigen zufriedengibt.

Als wir da so selbstzufrieden unsere Drinks zwischen Tischchen und Lippen balancierten, erklangen Stimmen. Einzelne Stimmen, die miteinander anschwollen, Menschen, die diese Töne erzeugten, eine Gruppe, die dicht neben uns Halt machte, und dann wurde aus den hochhimmlischen Sphärenklängen ein irdischer, wenn auch natürlich tiefreligiöser Gesang. Passanten blieben stehen und uns nichts anderes übrig, als zu lauschen. Solch Eifer ist nun mal ergreifend: Mitten in einer dem Konsum geweihten Passage dieses Manifest von Gläubigkeit. Dieses Vertrauen, diese Zuversicht! Gerührt stiegen wir hinab in ‚Auerbachs Keller‘. Wie gläubig haben auch die Hitlerjugend und die FDJ gesungen! Da lasse ich mich doch lieber von Mephisto führen.

Wir sonderten uns wie üblich ab und gingen nicht in den ‚Großen Keller‘, in dem ja schon Faust leicht angewidert war, und in dem der Teufel die dümmlichen Trinker verwirrte, sondern hatten im vornehmen kleinen ‚Goethe-Keller‘ reserviert, in dem das Essen 22teuer ist und die Kellnerin nicht nur Schüsseln tragen, sondern auch alles das über ihre Örtlichkeit berichten kann, was die Hallenser Bedienstete nicht über die Moritzburg weiß. Ich akzeptiere ja, dass es Menschen gibt, die sich nicht für ihre Umgebung und ihre Entstehungsgeschichte interessieren, aber wieso dürfen die dann wählen? Andererseits haben hochgebildete Professoren die Nazis unterstützt. Wissen macht nicht immer klug.

Wir hatten schöne Plätze, was kein Wunder war, denn die Preise sorgten für eine Auslese, die dem Lokal nur eine begrenzte Anzahl an Gästen bescherte. Neckisch wirbt der feudale Keller mit seinem Namenspatron: „Es wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben, welcher sein Stammplatz war. Somit darf sich heute jeder Gast an diesem sitzend wähnen.“ Ich verzichtete auf getrüffelten Sellerieschaum und rosa gebratenen Hirschrücken und aß ein Leipziger Allerlei, für das ein gut bestückter Marktstand leer gekauft sein musste. Jedes Gemüse einzeln al dente gekocht und veganerfreundlich ohne Mehlschwitze. Was war hier wohl in DDR-Zeiten auf die Teller gekommen? Zur Toilette musste man am ‚Großen Keller‘ vorbei, in dem die Frommen in Heerscharen mit gesegneten Appetit einfache Speisen zu sich nahmen. Ich musste mich der sechsten Todsünde erwehren: des Neides.

Eine Taxe kam so dicht wie möglich an Auerbach heran. Ich quälte mich durch die inzwischen schon recht ausge-lassenen Gottesanbeter zum Ende der Fußgängerzone: Behindertengerecht geht anders! Vor meinem Schlaganfall hätte ich das Fahrverbot noch viel weiter getrieben, weil Autos das Stadtbild noch viel hässlicher machen als schlecht angezogene Menschen.

Wissen macht nicht immer klug.23

Originale Bilder: ©Claudio Divizia/shutterstock.com, ©Gunraya Ums/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

MIT DEM TICK RAFFINESSE

UMWEG #4

DONNERSTAG, 26. MAI 2016

Am frühen Morgen ging Silke in ihr Bad. Als sie es wieder verlassen wollte, bedachte sie nicht die drei Stufen, die den sanitären vom Schlafbereich trennten und stürzte abwärts. Ihr rechter Fuß war schlimm verstaucht und machte ihr zunehmend zu schaffen. Eine Stadtbesichtigung aus dem Autofenster war nicht nur durch den beruhigten Verkehr erschwert, sondern wegen der aufgebrachten Katholiken nahezu unmöglich.

26Immerhin sahen wir jenseits der gläubigen Menge den Neubau der Paulinerkirche, der dem Original glaubwürdig nachempfunden ist. Die Kirche geht auf das 13. Jahrhundert zurück, wurde 1521 in ihrer Renaissance-Variante eingeweiht und am 30. Mai 1968 von der SED gesprengt, um einem Plattenbauklotz zu weichen. Wer Kulturbarbarei erleben will, braucht nicht zu den Taliban oder den IS-Terroristen zu reisen. Ideologie hat in Leipzig erreicht, was der Krieg nicht geschafft hatte: ein Manifest des Glaubens in Trümmern.

Ich wollte gern die ausgedehnten Parkanlagen an der Pleiße sehen. Ein Stück des nach Entwürfen von Lenné angelegten Landschaftsgartens heißt nun wieder Johanna-Park. Zu DDR-Zeiten war das der ‚Zentrale Kulturpark Clara Zetkin‘. Es war auch hier nicht einfach, die Gegend im Wagen zu erkunden. Erst kam man nicht hin, dann nicht wieder weg, aber Rafał, der auch in dieser Beziehung nicht zimperlich ist, fuhr an einer eisernen Absperrung vorbei, haarscharf zwischen zwei Bäumen auf dem Gehweg hindurch und unbekümmert weiter durch Thüringen bis nach Franken. Die Polizei hat nichts gemerkt: Sie musste wohl Christen schützen.

Nicht zum ersten Mal stiegen wir in Alexander Herrmanns ‚Posthotel‘ in Wirsberg ab. Der Gasthof des Sternekochs ist besonders zur Festspielzeit gut besucht, weil auf jede Götterdämme- rung ja ein Nachtgericht folgen muss, und schon Wagner zog die Crème ba- varoise der Götterspeise vor. Wir saßen auf der Terrasse und sahen abwechselnd auf den idyllischen Marktplatz und auf Silkes anschwellenden Knöchel. Der angedachte Ausflug nach Bayreuth unterblieb, was zumindest mein träges rechtes Bein freute. Silke und ich ruhten lesend und sinnend, Rafał erkundete wie immer die Gegend, und ob er dabei auf Waldwege, Barockkirchen oder Männer trifft, ist nicht besonders wichtig: Er ist allem gegenüber aufgeschlossen.

Silke war einverstanden, das Abendessen nicht im gepriesenen Sterne-Restaurant einzunehmen, sondern sich mit dem ‚kleinen Bruder‘ zufriedenzugeben. Doch selbst da erwarteten Silke und ihre beiden Begleiter laut Eigenaussage: „Moderne Bistroküche mit AH-Effekt … Wer Alexander Herrmann abseits der Sternegastronomie erleben möchte, ist in ‚AH – Das Bistro‘ richtig. ‚As seen on TV‘ heißt das Motto. Hier erleben Sie die Seite von Alexander Herrmann, die man aus dem Fernsehen kennt. Unkomplizierte, nachvollziehbare Gerichte, immer mit dem Tick Raffinesse … Im ‚Fränkischen Tapas-Menü‘ kommt seine regionale 27Verwurzelung zum Vorschein – mit einer puristisch-modernen Version seiner Heimatküche in überraschender Form, à la Tapas … Saisonale Specials mit heimischen Produkten“, und ewig so weiter. Eine ‚Walhall-Lounge‘ gibt es auch für Wagner-Liebhaber, aber die sind wir ja nicht.

KRÖTE, GAUL UND SUSHI

UMWEG #5

FREITAG, 27. MAI 2016

Am nächsten Morgen war das Wetter nicht mehr ganz so gut, und während Rafał unser Gepäck aus den Zimmern holte – im Unterschied zu Grandhotels gibt es in ‚Romantik Hotels‘ stimmungsvollerweise keine Gepäckträger –, beschwerten sich zwei Autofahrer, dass sie nicht an unserem vor der Eingangstür wartenden Mercedes vorbeikämen. Rafał wurde zum ersten Mal ungehalten und wies die zeternden Franken darauf hin, dass er vor dem Hoteleingang richtig stand, verkehrt stand das Auto daneben, am Dorfbrunnen. Wohl wahr, vorbei kam trotzdem niemand.

Hanno (1957 am Tegernsee)

Der Regen hörte zwei Stunden später auf, allerdings nur, weil wir aufhörten, in Franken zu sein. In der ‚Tagesschau‘ 28wurde noch tagelang von Überschwemmungen berichtet. Weil aber das Wetter in Oberbayern so schön war, drängte es mich, an München nicht einfach vorbeizufahren. Bei gleißendem Sonnenlicht den Englischen Garten zu sehen, die Maximilianstraße, die Isar – aus dem Autofenster, meine Welt, meine untergegangene Welt, die Achtzigerjahre. So wie sie heute abfällig geschildert werden, habe ich sie nie erlebt. Ich nahm mit Bernstein in München Mozart-Messen auf, schlief im ‚Vier Jahreszeiten‘ oder bei Kneipen-Bekanntschaften und hatte nicht eine Sekunde lang Angst vor Atomkriegen oder -kraftwerken. Im Gegenteil: Ich verachtete diese ganzen demonstrierenden Weltverschlechterer und bin noch heute davon überzeugt, dass die Berliner Mauer nicht fiel, weil beherzte Leipziger auf die Straße gingen (Panzer wären stärker als Menschen gewesen), sondern weil Reagan die Sowjetunion totgerüstet hat.

Hanno und Roland (1979)

Goethe lässt Mephisto realistischer sein, als ich die Friedensbewegung einschätzte, wenn er ihm in den Mund legt, er sei „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. War es nun anrührend, bitter oder belanglos, an diesen Schauplätzen meiner Glanzzeit vorbeizurauschen? Ich wusste es nicht. Um halb zwei, genau 29nach Plan, waren wir bei ‚Bachmair an der Weissach‘. Das erste Mal war ich dort 1956 gewesen, in den Sommerferien mit meiner Mutter am Tegernsee. Im April war ich aufs Gymnasium gekommen: reine Jungenklasse, Pauker mit Vorkriegsgesinnung. Aus mir war plötzlich ein schlechter Schüler geworden. Ich war sicher, ich würde sitzen bleiben und schämte mich schon im Voraus. Die Nordsee in den Jahren zuvor hatte ich nicht gemocht, aber der wolkenverhangene See mit den flachen Bergen machte mich auch nicht glücklich. Um die Langeweile zu unterbrechen, ging meine Mutter an einem Nachmittag mit mir in einen Zeichentrickfilm. Da sang eine der Figuren: „Humdadi, humdada, Hunger ist der beste Koch.“ Es ist doch wohl bezeichnend, dass ich diese Zeile nie vergessen habe. Wie oft habe ich seither vor erlesenen Köstlichkeiten gesessen und mich nach dem Koch ‚Hunger‘ gesehnt. Die grantige Wirtin unserer Pension behandelte uns schlecht, was meiner Mutter mehr als mir auffiel. Als dann aber mein Vater mit Chauffeur eintraf, war sie wie verwandelt, was meiner Mutter erst recht auffiel. Mein Vater blieb zwei Tage, an einem davon entflohen wir der ‚Kröte‘, wie meine Mutter sie nannte, und aßen bei ‚Bachmair an der Weissach‘.

1962 und 1963 waren meine Mutter und ich wieder am Tegernsee. Dieses Mal sollte ich auf dem Margaretenhof Reiten lernen. So richtig klappte das nicht, und was ich besonders demütigend fand, war, dass mir ‚Alpensohn‘, der lahmste Gaul im Stall, als ich ihn satteln wollte, gegen die Kniescheibe trat. Daraufhin konnte ich tagelang nicht nur nicht reiten, sondern auch nicht laufen. Als mein Vater mit neuem Chauffeur kam, um uns abzuholen, schaffte ich aber die Strecke vom Parkplatz bis zur Wirtshaustür von ‚Bachmair an der Weissach‘ problemlos.

1979 auf dem Weg von Othmarschen zum Peloponnes war am ersten Tag ein Mittagessen an der Weissach selbstverständlich. Dafür hatten Roland und ich schon um halb fünf unser Bett verlassen, und Harald stieg als Dritter im Bunde um fünf Uhr dazu und bei ‚Bachmair‘ als Erster wieder aus. (Er hatte am Steuer gesessen.) Danach waren meine Eltern und ich bis in die späten Neunzigerjahre immer wieder in dem Lokal, meistens auf dem Rückweg aus Meran. Wir aßen Schweinsbraten in der Bierkruste und hinterher Salzburger Nockerln. Dann war die Welt irgendwie in Ordnung, selbst, wenn sie es nicht war. Mein Hang zur Tradition hat dazu geführt, dass wir inzwischen wieder bei ‚Bachmair 30an der Weissach‘ einen Zwischenstopp einlegen. Silke ist die Gaststube längst vertraut, und selbst Rafał kennt sie schon. Aus unserem Landgasthof von 1956 ist allerdings inzwischen ‚Kulinarik vom Feinsten‘ geworden, und mein Vater hätte sich über seiner Bierkruste bestimmt gewundert, was einige Jahre später nebenan los sein würde: „Die Vielfalt moderner japanischer Küche wird live im neuen Show-Cooking-Bereich der MIZU Sushi-Bar präsentiert.“

Wir blieben beim Bayerischen und fuhren über Kreuth an den Achensee. Die Navifrau führte uns recht seltsam, irgendwann erreichten wir eine kostenpflichtige Straße, die in ein hochalpines Naturschutzgebiet führte und sonst nirgendwohin. Wir schalteten die Lügnerin ab und kamen ohne sie problemlos auf den Brenner. In Südtirol gaben wir ihr noch eine Chance, die sie nicht nutzte. Sie log, es seien noch 430 km bis Meran und würde sechs Stunden dauern. Wir stopften ihr das freche Maul und erreichten unser zweites Zuhause problemlos in einer Stunde.

Dann also wochenlang wieder das angenehme Haus, wir nennen es ‚Villa‘, für Rafał und mich, für Silke die Wohnung im Nebenhaus, die Gärten sind durch ein immer offenes Tor verbunden, wie wir durch unsere Seelen und unsere Telefone. Am meisten bedeutet mir der Blick aus dem Fenster, vor dem ich im ersten Stock an einer roh behauenen Holzplatte schreibe. Da, wo bis zum vorletzten Jahr zwischen Zypressen links und Magnolienbäumen rechts, hinter der Palme in meinem Garten die beiden Pinien standen, erhebt sich nun ein weißes, gar nicht so schlimmes und auch gar nicht so hohes, schlohweißes bauhausartiges Gebäude für zwei Personen, die dermaßen gute Beziehungen haben, dass ihnen das Bauen in dieser geschützten Gegend gestattet wurde. Die beiden herrlichen Pinien sollen sie so lange mit Benzin gedüngt haben, bis sie eingingen und es angeblich niemandem leidtat, sie zu fällen. Ich zumindest hätte mich sehr viel wohler gefühlt, wenn man die Grundstückseigner vorher an die Stämme genagelt und zu Tode gefoltert hätte, bevor man die Bäume fällt. Na, zu spät, jedenfalls fand ich es mit den Pinien hübscher.

ZIELE, IDEALE UND WAS DAVON BLEIBT

UMWEG #6

SA., 28. MAI – DI., 31. MAI 2016

Nun beginnt also die erste Ruhephase. Ist das erholsam oder anstrengend? Früher wollte ich an jedem Morgen wissen: Ich bin verantwortlich für etwas, ich muss nach London fliegen, ich muss ein Meeting vorbereiten oder ich muss einen Vortrag halten. Wofür steht man denn sonst überhaupt auf? Heute schlafe ich schon schlecht, wenn ich um elf einen Friseurtermin habe. Aufstehen ist jetzt eine unangenehme Unterbrechung meiner meist unangenehmen Träume, deren Charme ausschließlich in ihrer Konsequenzlosigkeit besteht. Und weil ich bei etwaigen Mittagsschläfen nicht erinnerlich vor mich hin träume, muss ich bis nach dem abendlichen Zähneputzen warten, bis ich diese Welt, in der ich es so gut habe wie nur wenige, verlassen kann – zurück in mein Traumreich.

Warten ist eine ausfüllende Beschäftigung, wenn sie von Sorge unterstützt wird: Hab ich die Prüfung bestanden? Kommt er noch? Ist sie tot? Wenn man aber auf nichts Bestimmtes wartet, muss man Pokémon Go spielen, lesen oder, wie ich, schreiben, was besser klappt, wenn man vorher gedacht hat. Wie in jedem Leben ist auch in meinem vieles so gelaufen, dass man es ‚schief‘ nennen könnte. Dazu gehört mein Mangel an Vorbildern.

EIN KLEINER EXKURS ÜBER: IDEALE UND IDOLE

Da ich ja sowieso keines meiner Ziele mehr erreichen werde, ist das Einzige, was mir noch bleibt, über die Unerreichbarkeit von Zielen zu schreiben. In diesem Thema fühle ich mich zuhause. Sein Ideal zu finden, ist ja selbst dann, wenn die Eltern das entgegengesetzte Ideal haben, nicht so schwer, manchmal sogar leichter. Sein Ideal aufzugeben, ist schon schwieriger, und sich seinem Ideal – bei modifizierter Beibehaltung – schrittweise anzunähern, das ist am schwierigsten. Ich 32habe sie alle eingebüßt, wie der Griff in ein Gebilde aus Rauch – Weihrauch. Ideale sind nur aus der Ferne schön, wie Wolken. Noch schlimmer steht es um die Idole. Ich hatte nie welche. Nicht Albert Schweitzer, nicht Elvis Presley, nicht Uwe Seeler. Und ich weiß nicht, ob das ein Mangel ist oder ein Privileg. Geschwärmt habe ich nur für Tote wie Beethoven oder Watteau, was man, glaube ich, nicht zählen muss. Mein Vater hatte Idole: Sportler, Hitler; meine Mutter fand Rita Hayworth als ‚Gilda‘ bewundernswert, und in dieser Rolle entsprach Rita ‚Heuwurz‘, wie ich sie nannte, zweifellos dem, was meiner Mutter um 1949 vorschwebte.

Meine Mutter war als Irena Wydoff in Zoppot aufgewachsen. Herr Wydoff spielte keine wesentliche Rolle im Leben ihrer Mutter, verstarb oder verschwand praktischerweise auch gleich nach der Trauung, die nur dem Zweck gedient hatte, die jüdische Frucht im Bauch meiner Großmutter legitim und irgendwie arisch zu machen, wobei das Arische erst später interessant wurde. 1920 fühlte sich Maria, verheiratete Wydoff, trotz ihres russischen Gatten als Polin, was damals in Zoppot nichts besonders Schlimmes war. Zoppot war, wie Irena mich lehrte, nach Biarritz das prominenteste Seebad Europas, und ein Vorort von Danzig. Wie Hochgebildete wissen, hatte das Deutsche Reich 1918 den damals einzigen Weltkrieg verloren und dadurch nicht nur ersetzbare Soldaten, sondern auch unersetzliches Land eingebüßt: Westpreußen zum Beispiel. Danzig wurde ‚Freistaat‘, was im Allgemeinen schiefgeht, so auch hier, aber Irena konnte sich bis 1939 in einer Art Ostsee-Monaco vorkommen, Kleider auf Anzahlung kaufen und zum Tanztee ins Casino schlendern. Diese schöne Welt ging zwar unter, aber wenn Rita Hayworth ‚Amado Mio‘ sang, lebte der Glamour im ‚Astor‘ am Ku’damm 1949 leinwandbreit wieder auf. Weil die Original-Aufnahme damals in Berlin nicht aufzutreiben war, musste sich Irena mit der deutschen Version begnügen, und so bin ich mit ‚In deinen Armen‘ statt mit ‚Amado Mio‘ auf Schellack aufgewachsen. Rita Hayworth sang zwar nicht mal im Original selber, aber das störte nicht weiter, zumal ja ihre Stimme für den deutschen Markt sowieso synchronisiert worden war. Entscheidender: Sie war elegant, undurchsichtig und traurig, also genau so, wie mein Vater meine Mutter im Mai 1943 im Zug von Posen nach Berlin kennengelernt hatte.

Als Idol hatte Rita Hayworth Mitte der Sechzigerjahre, als auch ich ‚Gilda‘ sehen durfte, ausgedient. Es hieß, die alte Diva liefe besoffen durch 33Hollywood. Erst später stellte sich heraus, dass ihr seltsames Verhalten nicht vom Alkohol kam: Sie hatte Alzheimer, eine damals weitgehend unbekannte Krankheit. Irene (ihr ‚A‘ war einem deutschen ‚E‘ gewichen) sah ihren Star rehabilitiert. Ahnungen sind nur nützlich, wenn man etwas ändern kann, wie etwa Irenas beherzte Flucht aus Danzig am ersten Kriegstag 1939. Das Kassandra-Schicksal, die Zukunft zu kennen, ohne sie ändern zu können, ist nicht wünschenswert. Und so war es auch gut, nicht zu wissen, dass Irene im neuen Jahrtausend ein ähnliches Schicksal von Kontrollverlust wie Rita Hayworth bevorstand.

Zu den Idolen meines Vaters fällt mir weniger ein. Meine Mutter korrigierte ihn immer leicht gereizt, wenn Guntram von ‚der Adolf‘ sprach. „Schatz, du kanntest ihn doch gar nicht!“, sagte sie. Die Sportler seines Lebens waren für mich alle Vergangenheit, aber bei Fußballspielen nahm mein Vater seit den Neunzigerjahren die Fernsehübertragungen auf VHS-Kassette auf. Wenn das Spiel gelaufen war, konnte er sich mit dem Ergebnis abfinden. Sähe er es live, fürchtete er, einen Herzschlag zu bekommen.

Irena (1939)

Irene (1955)

Jeder Mensch ist ja irgendwie irgendwann mal einsam, besonders beim 34Wegsterben. Deshalb war auch ‚Jeder stirbt für sich allein‘ ein so guter Roman-Titel. Sportereignisse sind das, was mich einsam macht – weil sie mir völlig egal sind. Wer wie schnell läuft, den Matchball übers Netz fegt oder ein Eigentor schießt, ist mir ausnahmslos schnuppe. Meine diesbezüglichen Selbstzweifel sind von Verwünschungen der übrigen Menschheit durchsetzt, ganz schlimm bei Fußball-Meisterschaften: „Wissen nicht, wer Kant war, können keine Guacamole hinkriegen, sind trotzdem wahlberechtigt und schreien schrill bemalt beim Public Viewing, als ob es um etwas Bedeutendes ginge.“ Natürlich habe ich das Problem des Geisterfahrers: Wenn alle Wagen mir auf der Autobahn entgegenkommen, fahre vielleicht doch ich verkehrt. Meine Wut über meine Begeisterungslosigkeit schlägt um ins Grundsätzliche: Wenn die Religionen nichts taugen und nicht mal die Ideologien, dann bleibt ja bloß noch der Humanismus. Der ans Kreuz genagelte Jesus und die ihre Kinder ins Licht geleitenden faschistischen oder sozialistischen Werktätigen sind mir alle genauso fremd wie Leute, die anderen Leuten beim Stabhochsprung oder Formel-1- Rasen zugucken. Ich finde das indiskret. Dass jemand hoch springen kann, ist toll. War vor 20 000 Jahren 35sicher hilfreich zum Überleben, geht mich aber heute eigentlich nichts an. Die Luftverschmutzung durch Rennfahrer und die Champagner-Verschwendung nach dem Sieg überstrapazieren meinen Sinn für Ausgelassenheit erheblich. Rechts-konservativ komme ich mir nicht vor, links-zukunftsgläubig auch nicht. Ohne Idole, ohne Ideale und doch mit Ressentiments gegenüber denen, die ihre Tage durchleben, ohne nach dem Woher und Wohin zu fragen, so bin ich. Vermutlich haben sich schon um 300 vor Christus mehr Menschen für Olympia interessiert als für Platon. Und dabei ist es geblieben. Weil mich das zwackt, bin ich selbst den optimistischen Bildungsidealen des Humanismus gegenüber skeptisch. Dass Gott die Welt in seinen sechs Tagen nicht so ideal erschaffen hat, wie es seinem Ruf entspräche, wird einem schon vom Mückenstich bis zum Krebstod klar. Die blöde Behauptung, alles Miese läge nur daran, dass Gott den Menschen den freien Willen gelassen habe, den sie sträflich missbrauchen, diese Behauptung ist ja genauso plausibel wie die, Katastrophen seien dazu da, die Menschen im Glauben zu festigen bzw. Sünder zu bestrafen. Ich weiß schon, so banal darf man Mysterien nicht aufdröseln. Warum eigentlich nicht? Weil sie sich sonst als Scharlatanerie erwiesen?

Guntram (1937)

Guntram (2. v. l.) und Freunde

Schiebt man die Religionen als Volksverdummung weg, was bleibt dann noch? Ich mag mich wirklich nicht als ,Nihilisten‘ bezeichnen, das Wort mag ich einfach nicht. Aber ,Atheist‘ nenne ich mich auch nicht gern, obwohl ich nicht an einen lenkenden Gott glaube (die unüberwindlichen Barrieren meiner Kindheit). So habe ich es gelernt: Man trägt keine braunen Schuhe zum dunkelblauen Anzug; man schneidet Kartoffeln nicht mit dem Messer; man ist nicht Kommunist, homosexuell oder gottlos. Seit meine Mutter tot ist, brauche ich ihre Gebote nicht mehr zu befolgen, aber diese Gebote zu übertreten, löst immer noch wohlige Schauer oder Betretenheit in mir aus.

Originale Bilder: ©Peter Probst/shutterstock.com, ©Nemo1963/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

AUFGABEN AUFGEBEN

UMWEG #7

MI., 1. JUNI – SA., 11. JUNI 2016

So, nun also die ersehnte Zeit der Aufgabenlosigkeit. Die macht ja fast jeden verrückt. Rafał war davon am wenigsten betroffen, weil er den Haushalt führen und kochen musste. Ich, der ich immer schon sehr liederlich, aber recht rezeptfreudig war, redete ihm kaum in die Kochwäsche rein, machte aber allmorgendlich für das Mittagessen Vorschläge, die zu meiner Freude als Weisungen ausgelegt wurden.

38Außerdem musste Rafał den Wagen in Meran zu Mercedes bringen, weil unterwegs an der hinteren Stoßstange ein Stöpsel für einen nie geplanten Anhänger in irgendeiner Garage ab- handengekommen sein soll. Diebstahl mit Fahrerflucht? Jedenfalls stellte sich bei dieser Gelegenheit heraus, dass das Navi auf ‚Fahrten ohne Tunnel‘ programmiert war. So musste ich der Frau im Cockpit Abbitte dafür leisten, dass sie uns über Ungarn statt über den Brenner hatte schicken wollen.

Silke konnte sich von der Aufgabenlosigkeit fast genauso gut befreien wie Rafał, weil sie Mails beantworten, braun werden und schlank bleiben musste. Aber ich! Außer mein Selbstmitleid zu pflegen, gab es, wie die Dinge nun mal liegen, wenig zu tun, zumal ich alle hier in Meran sonst üblichen Therapien wegen meiner seelischen Unausgewogenheit auf unbestimmte Zeit verschoben hatte. Zunächst mal las ich tagelang: über die Phönizier, die Pompadour, die USA. Ich stellte mir die Welt mit Trump, Putin, Marine Le Pen und Beatrix von Storch vor und freute mich schon aufs Totsein.

Doch dann begannen auch meine Pflichten. Als ich noch arbeitete, kannte ich etwa fünfhundert Leute: teils beruflich, teils sexuell. Heute kenne ich immer noch fünfzig Menschen, Tote nicht mitgerechnet, und ein paar von ihnen wollten mich zu meinem Geburtstag besuchen. Das war schmeichelhaft, aber vor allem eine Aufgabe; denn wenn ich etwas besonders schlecht kann, dann ist es, Dinge einfach auf mich zukommen zu lassen. Diese (Un-)Fähigkeit begründete meine Paranoia wie meine Erfolge: Ich sehe die Welle, bevor der Ozean von ihr weiß, und ich habe mich bereits entschieden, ob ich ihr trotzen oder ihr entrinnen will, bevor das Wasser überhaupt darüber nachdenkt, ob es sich kräuseln soll. Natürlich waren die meisten Vorbereitungen schon von Hamburg aus angekräuselt worden, aber damit es nachher auch wirklich ganz spontan wirkt, muss man bis zum letzten Augenblick an jeder Einzelheit feilen. Da mich alle Gäste gut kennen, glaubt mir sowieso keiner, dass nicht jede Sekunde durchgeplant ist, aber alle geben sich erwartungsfroh in ihr Schicksal, also meine Hände.

ENDE DER EINSAMKEIT

UMWEG #8

SO., 12. JUNI – MI., 15. JUNI 2016

Als Erste kam Susi. Am Sonntag. Sechzehn Tage nach uns. Susi fügt sich gut ein, und wenn sie das nicht kann oder will, bleibt sie für sich. Wir kennen uns seit 1969, haben also schon viele Tote gemeinsam. Aus Solidarität oder Ehrgeiz schloss sich Susi meiner bereits seit einer Woche durchgehaltenen Abstinenz an, machte allerdings meine Quarkdiät nicht mit. Susi will nach ihrer durch Kieferoperationen bedingten Nahrungseinschränkung zunehmen, um etwas gesünder auszusehen, ich möchte meine Hosen wieder schließen können, ohne Erstickungsanfälle zu riskieren: Das sind schon Unterschiede. Vielleicht bin ich heute gebildeter als vor vierzig Jahren, aber das entschädigt mich ja nicht dafür, dass meine durch nichts zu ruinierende Schlankheit von damals einem zweifelsfrei dem Alkohol anzulastenden Blähbauch gewichen ist. Da ich die Brautschau auch als One-Night-Stand längst aufgegeben habe, ist es eigentlich egal, aber aus Geiz scheue ich mich davor, meine überwiegend dreißig Jahre alten Kleidungsstücke auszutauschen, erst recht gegen 40Billigware. Rafał sorgt dafür, dass ich täglich etwas Frisches anziehe, und weil ich Unmengen an Garderobe habe und nie etwas wegschmeiße, finde ich, dass das meiste noch recht anständig aussieht. ‚Klamotten‘ gibt es bei mir nicht.

Susi (1975)

Susi (1970)

Mein sechzigster Geburtstag vor zehn Jahren war auch in Meran begangen worden, während in Deutschland das durch Bestechung erkaufte ‚Sommermärchen‘ der Fußballweltmeisterschaft für Begeisterung sorgte. An meinem in Hamburg groß gefeierten 66. Geburtstag 2012 fand das Spiel der Europameisterschaft an einem Ort statt, den ich in meiner Rede erwähnen wollte und den ich mir deshalb aufschreiben musste: Донецьк. Inzwischen ist Donezk ständig in den Nachrichten, traurige Berühmtheit. Zu meinem Siebzigsten jetzt ereilte mich die nächste Europameisterschaft, gewürzt durch Spekulationen über weitere Anschläge in Frankreich und knüppelige Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern, die unterschiedlicher Meinung darüber waren, ob sie lieber auf die englische oder auf die russische Mannschaft stolz sein wollten. Gerechterweise gingen beide unter. Dass Italien, wo ich war, gegen Deutschland, wo ich nicht war, verlor, fand ich traurig, auch wenn es meine Gäste freute, weil ihnen so ein Schlaf störendes Hupkonzert erspart blieb. Dass man auf seinen Pass, seinen Postboten oder überhaupt auf etwas stolz sein kann, was man nicht selbst geleistet hat, habe ich nie verstanden und werde es nie verstehen. Auf mein Geld bin ich auch erst stolz, seit ich das Kapital nicht nur ausgebe, sondern auch vermehrt habe. Dass ich darauf viel weniger Steuern zahle als früher auf meine Gehaltsgelder, die ich mir mühselig erschuftet hatte, ist Glück. Und Glück kann man einfach genießen, ohne darauf auch noch stolz sein zu müssen. Sollte die Vermögenssteuer, über die sich mein Vater als ‚Besteuerung von Versteuertem‘ immer aufregte, diese nicht fiskalisch, sondern bloß optisch wirksame ‚Gerechtigskeits-Neid-Steuer‘ nach der nächsten Bundestagswahl wieder eingeführt werden, dann kann ich stolz sagen: „Ich habe im Sommer 2016 ordentlich viel ausgegeben, um das zu versteuernde Einkommen zu mindern“, und „ich habe, seit ich geerbt habe, jährlich so viel in die von mir gegründete Stiftung investiert, dass ich keine Lust habe, mich moralisch abtatschen zu lassen von Leuten, die noch nie unter Beweis gestellt haben, dass sie mit Geld pfleglich umgehen können.“

DONNERSTAG, 16. JUNI 2016

Am Donnerstag kam der zweite Schwall angereist: Rafałs Ehemann Carsten aus 41Kassel, mit Beagle Sally; Rüdiger aus Freiburg, mit Auto; Bo aus Stockholm mit seiner Frau Ingrid und aus dem Veneto Giuseppe, den ich 1981 in Venedig kennengelernt hatte, der also der Einzige der Anwesenden war, dessen Bekanntschaft ich nicht meinem Beruf, sondern meinem Charme verdankte, abgesehen von Rafał, den ich seinem Beruf und Charme verdanke, inklusive Mann und Hund.

Das Abendessen war zur Einstimmung der Neuankömmlinge bei ‚Sigmund‘ arrangiert: Man sitzt oberhalb der autofreien Hauptstraße und lässt von der Terrasse herab den Blick auf die Passanten, die Passer und die Berge schweifen, während der Himmel purpurn zu leuchten beginnt und man spürt: Nun bin ich angekommen. Dieses Schauspiel unterblieb. Es schüttete derart heftig, dass Rafał das Auto in gewohnter Skrupellosigkeit über die verbotene Brücke fuhr. So konnten Ingrid, die ebenfalls nicht gut zu Fuß ist, und ich direkt vor dem Wirtshauseingang aussteigen. Das hätte Rafał sich bei Sonne nicht getraut, schon wegen der Polizisten, die unter den stattdessen waltenden Umständen auch nicht im Regen stehen wollten, und das wiederum musste mich über den vermasselten Einstieg in die Feierlichkeiten hinwegtrösten. Eine dennoch etwas heikle Situation, denn wenn meine Pläne sich nicht haargenau umsetzen lassen, neige ich zum Durchdrehen. Aber sei’s drum: Drinnen im ersten Stock war es auch hübsch. Rüdiger hatte nach den beschwerlichen Reisen allgemeine Magenleere vorausgesetzt und schon mal ein paar Aufschnittplatten für den quälendsten Hunger bestellt, als Ingrid und ich die Treppe erklommen und Rafał noch nach einer Möglichkeit suchte, den Wagen so abzustellen, dass es niemand merkte.

EIN ABGESCHAFFTER FEIERTAG

UMWEG #9

FREITAG, 17. JUNI 2016

Die längste Zeit meines Lebens war das ein Feiertag gewesen: der Tag der deutschen Einheit, an die niemand mehr glaubte. Als sie dann doch kam, wurde er abgeschafft. Seither liegt mein Geburtstag etwas ungeschützt irgendwo in der Woche, was aber nicht so schlimm ist, weil ich gleichzeitig aufhörte, ins Büro zu gehen. Als am 17. Juni 1953 in Ostberlin der Aufstand ausbrach, war ich zehn Wochen zuvor in die zweite Klasse gekommen, und meine Eltern waren weg. Im Gegensatz zu Ulbricht fürchtete ich mich aber nicht vor den Konterrevolutionären, denn ich fürchte mich nun mal grundsätzlich nie vor Politischem, sondern bloß vor Privatem. Trotz meines nahenden Wiegenfestes schien es meinen Eltern interessanter, mit Freunden am Mittelmeer zu urlauben, als mich am Wannsee zu betreuen, was ich aus heutiger Sicht nachvollziehen kann und damals wie alle Zumutungen des Lebens hinzunehmen hatte.

Aus Westberliner Sicht ging ja alles letzten Endes noch recht glimpflich ab, aus Ulbrichts Sicht auch. Welche Vorwürfe hätte sich meine Mutter, rivieragebräunt, gemacht, wenn sie eine Woche darauf an der versperrten Grenze hätte mit ansehen müssen, wie ich ungeachtet ihres Händeringens in einem sowjetischen Panzer nach Sibirien verschleppt worden wäre und statt Schildkrötensuppe jahrelang Soljanka hätte essen sollen.

Nun gibt es also seit 26 Jahren keinen politischen Puffer mehr vor meinem Geburtstag, und dass er, eine von sieben Möglichkeiten, in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, konnte ich als Geschenk der Astronomie betrachten und bei Bedarf stolz sein darauf.

Um halb zwölf traf Anette in Bozen ein. Natürlich war ich mit Rafał mitgefahren, um sie abzuholen, natürlich war sie nicht da, natürlich hätte ich mich daraufhin noch dringender als sonst untenrum erleichtern müssen, und wenn ich nicht weiß, sondern bloß hoffe, dass es vorne ist, ist es natürlich hinten; seit meine Prostata geschält ist, bekommt mein 43Hirn nicht mehr ganz so wie früher mit, was sich da zwischen den Öffnungen alles abspielt, aber während ich noch überlegte, was die Ankömmlinge und Abholer wohl von einem alten Mann mit Krückstock denken mochten, der sich hinter dem Behinderten-Parkplatz neben eine Linde hockt, erschien Rafał im zweiten Anlauf doch noch mit Anette, die offenbar nicht den Zug verpasst hatte, sondern nur meinen Helfer. So kam Anette ins komfortable Hotelzimmer und ich – tapfer wie jahrelang antrainiert – aufs eigene Klo. Auch Anette wollte nach der langen Bahnfahrt aus Osnabrück das tun, was viele Menschen als ‚Sichfrischmachen‘ bezeichnen und das von meinem Freund Harald und mir immer als ‚Sich-den-Schritt-Auswringen‘ gedeutet wurde.

Guntram und Irene (1953)

Guntram und Irene mit Werner Russ (1953 an der Côte d’Azur)

Um halb zwei saßen wir im ‚Relax‘, das zwar wie ein Friedrichshainer Strandclub heißt, aber zwischen Sisipark und der Straße nach Dorf Tirol liegt. Dort gibt es gut zu essen, Pizza nur abends, und es überfordert mein Gehvermögen nicht, den Weg von unserem Privatweg bis hin zu der geschützten Ecke seitlich des Eingangs zu meistern. Als zufällig Bo und Ingrid zu uns stießen – zwischen Hotel und Welt weniger verblüffend als an einem Sonntag Geburtstag zu haben – waren wir fast komplett. Am Abend wurden noch Thomas und Loïc 44erwartet. Sie waren bis Verona geflogen und wollten von dort einen Mietwagen nehmen. Das fand Anette so umständlich, dass sie dann doch lieber im ‚Damenabteil‘ mit dem Zug gekommen war. Was einem im Damenabteil entgeht oder erspart bleibt, beschäftigte mich vorhersehbarerweise die halbe vorangegangene Nacht lang, aber seit ich nicht nur die gut gekleideten Freundinnen meiner Mutter, sondern auch die Übertragungen vom ‚Kugelstoßen der Damen‘ auf dem Bildschirm verwundert erlebt hatte, gab ich mich da keinen übertriebenen Hoffnungen auf nächtliche Eleganz mehr hin.

Für 18:00 Uhr war ein Zusammentreffen in meinem Haus geplant. ‚Empfang in der Villa‘ stand auf dem Blatt Papier, das jeder in seinem Zimmer vorfand und das auch Auskunft darüber gab, wer wann in welchem Auto zu sitzen habe. Damit nicht alles nach dem Körperpflege-Ausflug einer Besserungsanstalt klang, war es so formuliert, dass man es auch ironisch lesen konnte, freilich, ohne sich über Zeit und Ort hinwegsetzen zu dürfen: Vierzehn unpünktliche Personen mit zu vielen oder gar keinen Ideen – das hätten meine Nerven nicht durchgehalten. Also kamen auch alle erschreckend rechtzeitig, besonders der Regen. Aber die ziemlich neue Markise hält ja ziemlich viel aus. Unsere Nachbarn Hiltrud und Albert hatten den kürzesten Weg. Aber selbst Loïc und Thomas hatten es von Verona nordwärts derart uhrgenau hinbekommen, dass meine Sitzordnung im Schloss Rametz keinen Schaden litt. Die Örtlichkeit war mit Bedacht so gewählt, dass sie sowohl vom Hotel ‚Mignon‘ wie von der ‚Villa‘ in vier Wagen rasch zu erreichen war. Außerdem ist das Essen gut und der Geschäftsführer nicht herzlich, sondern ehrerbietig, was für den ersten Abend eines Festivals durchaus passend ist. (Gestern zählte noch nicht.)

Das erste Mal habe ich 1981 meinen Geburtstag in Meran gefeiert. Meine Eltern hatten vier Jahre zuvor eine Wohnung am Ortsrand gekauft. Sie liebten Südtirol und wussten, dass ich es auch liebte. Unsere gegenseitige Zuneigung hat uns nahezu gänzlich um den damals in anderen Familien besonders ausgeprägten Generationenkonflikt gebracht. Kompromissfähigkeit habe ich mit der Vatermilch eingesogen, und sie hat in meinem Privat- und meinem Berufsleben zu solchen Erfolgen geführt, dass ich wohl auch in der Politik etwas hätte werden können. Aber vielleicht hätte mir meine Ideologielosigkeit im Wege gestanden: Sie macht Durchsetzung ein bisschen langweilig.

1981 war Silke wie so oft mit ‚Künstler‘ genannten Pop-Interpreten auf 45Tourneen, aber ihre Schwester Esther war da, mit Walter, den sie schon dringend wollte, obwohl er damals noch anderweitig verheiratet war. Meine Eltern hatten die beiden im ‚Mignon‘ untergebracht, das zu jener fernen Zeit noch keine fünf Sterne hatte und zur Wohnung meiner Eltern das Nächstliegende war, wenn auch nicht so nahe wie jetzt zu unseren heutigen Anwesen. Pali und Arthur im Doppelzimmer und Susi im ‚Einzel‘ schliefen ebenfalls dort, Harald in der nicht weit entfernten Wohnung von Hasso, dem ewig klammen Bruder meines Vaters, der sich die Anschaffung in Meran von seiner dritten Frau Karen hatte bezahlen lassen und das Zubrot für Haralds Unterbringung gern einstrich. Roland und ich hatten ein ordentliches Zimmer in dem Haus, in dem meine Eltern gedacht hatten, Teile ihres Lebensabends zu verbringen: eine Vierzimmerwohnung im obersten Stockwerk mit Blick auf nichts als Apfelplantagen. „Unverbaubar“, hatte der Eigentümer gelogen. 1981 wurden zu beiden Seiten Häuser errichtet. In den glaslosen Fenstern knallten die Plastikabdeckungen im Sturm, und Pali sagte: „In Hamburg wohnt ihr hübscher.“ Irene ging in die Küche, um ihrem Wutanfall freieren Lauf zu lassen. Sie rammte die Schere, mit der sie eigentlich Schnittlauch hatte schneiden wollen, 46in den Küchenboden, dessen PVC-Belag Kacheln vortäuschte. „Das muss ich mir in meinem Haus nicht sagen lassen“, zischte sie. Guntram sagte begütigend: „Püppchen!“, was sie nun wirklich nicht war, und ich dachte: „In wessen Haus denn sonst?“

Harald, Esther, Hanno, Walter

Hanno, Irene, Guntram

Geburtstagsgesellschaft (alle 19. Juni 1979)

Aber dann saßen wir doch alle ganz friedlich in dieser Wohnküche und spielten das Wahrheitsspiel, das Roland und ich so liebten: Nacheinander darf sich jeder eine Frage ausdenken, und alle am Tisch müssen sie beantworten. So wie die Gruppe zusammengesetzt war, brauchte man nicht zu befürchten, dass die Fragen harmlos blieben, oder gar die Antworten. Irene zeigte sich am nachhaltigsten von Susis Antwort zu ihrem Traumberuf beeindruckt: „Zuhälter“.

Susi kam, nun wieder 2016, vom anderen Tischende her in meinen Nachtisch und sagte, der für den nächsten Vormittag geplante Aufstieg zum Wasserfall würde den meisten zu viel. Es konnte sich bei diesen ‚meisten‘ nur um die vier Personen handeln, die in Susis engerem Umfeld saßen, und Susi steht in dem Ruf, einen besonders guten Draht zu mir zu haben. Da mir die ganzen Tage über nicht klar gewesen war, ob ich erleichtert oder enttäuscht hätte sein wollen, wenn mein Geburtstag ausgefallen wäre (Einmarsch der Russen in Italien, nordkoreanische Bomben auf Europa, der nächste Schlaganfall, das Jüngste Gericht oder Ähnliches) nahm ich Susis Mitteilung gelassen.

Der Wasserfall von Partschins gilt als Touristenattraktion, er ergießt sich aus schwindelnder Höhe hinab ins Vinschgau. Obwohl ich seit Mitte der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts dauernd in Südtirol war, hatte ich keine Ahnung von ihm, bis Rafał uns im vorigen Jahr dorthin schleppte. Es war, als hätte mich nach 63 Jahren in Othmarschen jemand darauf hingewiesen, dass dort die Elbe entlangfließt. Als wir Susi, die ein paar Wochen später eintraf, das Schauspiel zeigen wollten, war das Ausflugslokal unterhalb des steilen Pfades geschlossen, was ich für einen Samstag ungewöhnlich fand. Würde ein Skiliftbetreiber im Februar Urlaub machen? Obwohl ich im Allgemeinen kaum etwas die Kehle runterkriege, finde ich eine Erkundungstour ohne Lokaltermin unangemessen. Das Essen kann ich wegen Blockade oft nicht beurteilen, aber Sprachstil der Speisekarten und Zustand der Waschräume sagen oft ähnlich viel über die Örtlichkeit aus wie über die Aromen der Gerichte.

In der Nähe des prächtigen Wasserfalls fand ich ‚Onkel Taa‘, bei Google natürlich. Zunächst wollte ich es nicht in die engere 47Wahl nehmen, weil ich nicht recht einsah, warum ich im Vinschgau thailändisch essen sollte. Aber der knorrige Wirt erklärte mir später, dass er den Spitznamen von seinen kleinen Neffen bekommen und beibehalten habe. Das Lokal gibt es seit 1430. Damals herrschte in Thailand สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2, also Borommaracha II., und der Staat hieß noch 509 Jahre lang Siam.

Auf den mühsamen Anstieg zum Wasserfall konnte ich schmerzlos verzichten, und wenn die anderen keine Natur wollten – ich würde nicht schulmeisterlich auf Bundhosen bestehen. „Dann fahren wir eben erst um zwölf los und gleich zu Onkel Taa“, sagte ich und rührte den Löffel im Topfenmousse. Bei der Süßspeise bin ich immer schon so erleichtert, dass ich sie häufig aufesse.

LEBENDE UND UNSTERBLICHE

UMWEG #10

SAMSTAG, 18. JUNI 2016

Alle saßen pünktlich in den Autos, für die sie eingeteilt waren. Rafał fuhr mit Bo, Ingrid und mir vorneweg und verzichtete wegen seiner guten Ortskenntnisse auf die Navigatorin, was uns und die anderen drei Autos hinter unseren Rücken mehrfach durch Algund führte. An der ewig selben ewig roten Ampel machten wir uns Mut, die Nachzügler würden das bestimmt für eine Ortsbesichtigung halten, dann kamen wir doch nach Töll, wobei Rafał unentwegt den Rückspiegel anschrie, warum Giuseppe so langsam führe. In Töll mussten wir die vernünftige Landstraße auf den Reschenpass verlassen, über die Etsch-Brücke setzen, am Endzeit-Stimmung verbreitenden Bahnhof vorbeigleiten, und wenn man dann nach einer Weile auf dem ganz ehrlich als ‚Sackgasse‘ ausgeschilderten Weg denkt: „So, nun ist alles aus!“, dann kommt ‚Onkel Taa‘. Bei gutem Wetter kann man draußen sitzen. Wir saßen drinnen. Der Regen verhinderte, dass irgendwer den Wasserfall vermisste. 48