Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhino Verlag Dr. Lutz Gebhardt & Söhne GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„In einem schweren Ringen hat sich ein armes Dorf von Fischern und Bauern seine Seegeltung neben der mächtigen Hansestadt Rostock erkämpft, bis im neunzehnten Jahrhundert die Fischländer Flotte ein Drittel der Rostocker beträgt. Wie das Fischland zu dieser Stellung emporstieg, [wird hier skizziert]. […] Schicksale und Erlebnisse des Fischlandes, wie sie in diesem Buch an uns vorüberziehen, sind nicht Dichtung. Sie sind erwachsen aus eindringlicher Beschäftigung mit den Quellen. Nur in ihrer Formung herrscht dichterische Freiheit. Es ist nicht ganz leicht, Akten, Schiffsjournale, Abrechnungsbücher so lebendig zu machen, daß ein plastisches Bild entsteht. Und doch, der Historiker hungert nach diesen scheinbar dürren Überbleibseln der Vergangenheit.“ – Gerhard Ringeling, 1943. Ein herausragender historischer Roman aus zeitgenössischer Sichtweise. Das Buch erschien erstmals 1943 in Carl Hinstorffs Verlag Rostock, der 1947 eine Nachauflage herausbrachte. 2010 erschien im Bülten Verlag, Kückenshagen ein Nachdruck der 2. Auflage von 1947. Eine 4. unveränderte Auflage ist mit der ISBN 978-3-944102-58-0 im Demmler Verlag, Ribnitz-Damgarten erhältlich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Ringeling

Fischländer Volk

Geschichte und Schicksal einer

mecklenburgischen Küstenlandschaft

Impressum

© 2023 RhinoVerlag Dr. Lutz Gebhardt & Söhne GmbH & Co. KG

Am Hang 27, 98693 Ilmenau

Tel.: 03677 / 46628-0, Fax: 03677 / 46628-80

www.RhinoVerlag.de

4. Auflage 2023

Unveränderte Nachauflage der Erstauflage von 1943.

Das Buch erschien erstmals 1943 in Carl Hinstorffs Verlag Rostock, der 1947 eine Nachauflage herausbrachte. 2010 erschien im Bülten Verlag, Kückenshagen ein Nachdruck der 2. Auflage von 1947.

Eine Printausgabe der Erstauflage ist mit der ISBN 978-3-944102-58-0 im Demmler Verlag (Ribnitz-Damgarten) erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung – auch von Teilen – bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Verlages. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verbreitung in elektronischen Systemen.

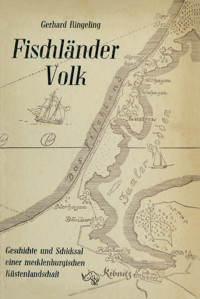

Umschlaggestaltung: Sibylle Senftleben, Verlag grünes herz®, nach einem Entwurf von Fritz Koch-Gotha

Titelbild: Fritz Koch-Gotha

Typografie: Sibylle Senftleben, Verlag grünes herz®

Übersetzung: Ulrike Stern, Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik, Universität Greifswald

Schrift: Perpetua

ISBN 978-3-95560-709-8 (EPUB)

Einleitung zur ersten Auflage

Nicht ohne Bedenken hat sich der Verfasser entschlossen, der Anregung Friedrich Grieses zu folgen, der eine volkstümliche Darstellung der Fischländer Segelschiffahrt in der Reihe der Kamp-Bücherei wünschte. Er war sich zu gut bewußt, daß das Quellenmaterial hierfür noch verhältnismäßig dürftig ist. Aber bis das aus den Akten der Archive gesammelt und aufgearbeitet ist, werden noch viele Jahre vergehen. Es besteht aber die Gefahr, daß dieses Stück Heimatgeschichte von dem lebenden Geschlecht vergessen wird in dem Maße, als die letzten Segelschiffer aussterben. Das wäre aber doppelt schade in einem Augenblick, wo die harte Wirklichkeit unserer Generation die Gültigkeit des alten Hansespruches navigare necesse est, vivere non est (Anm. Verlag: Segeln ist notwendig, leben nicht) eindringlich vor Augen führt. Kein Volk, welches Weltgeltung beansprucht, kann auf Seeherrschaft verzichten. Ganz gewiß aber nicht das deutsche, das eine so stolze Tradition von der Hansezeit an bis in die Gegenwart besitzt.

In einem schweren Ringen hat sich ein armes Dorf von Fischern und Bauern seine Seegeltung neben der mächtigen Hansestadt Rostock erkämpft, bis im neunzehnten Jahrhundert die Fischländer Flotte ein Drittel der Rostocker beträgt. Rostock aber hat die zweitgrößte Flotte unter allen deutschen Seestädten und wird nur noch übertroffen von Hamburg. Wie das Fischland zu dieser Stellung emporstieg, versuchen wir in einer Reihe anschaulicher Bilder zu zeigen. Eine zusammenhängende Entwicklung können wir nach dem Stande der Quellen heute noch nicht geben. Aber die einzelnen Höhepunkte sind klar überschaubar. Wenn vor allem im ersten Teil Chronik und Bericht wie ein Rahmen die einzelnen Szenen umfassen, so geschah es, um die lockeren Bilder fester in die Heimatgeschichte einzubeziehen. Vom achtzehnten Jahrhundert an sprechen die Bilder für sich selbst.

Nur eins bleibt zu sagen: Namen, welche auftauchen, sind die alten Familiennamen des Fischlandes. Sie stehen nicht für die einzelne Person, sondern für den Stand. Schicksale einer Dorfgemeinschaft werden hier gegeben, nicht Einzelschicksale. Nur die Gestalt des ersten Navigationslehrers Cyrus ist, soweit möglich, nach der vorliegenden Überlieferung gezeichnet.

Der Verfasser hätte das Büchlein nicht schreiben können ohne die freundliche und stets hilfsbereite Unterstützung der Wustrower Kapitäne. Ihnen gebührt sein besonderer Dank für die Überlassung wichtiger handschriftlicher Quellen und ständiger Beratung in den vielen seemännischen Fragen, mit denen der Historiker als Laie in diesen Dingen nie allein fertig geworden wäre. Wenn die letzten unter uns lebenden Fischländer Kapitäne die hier gezeichneten Bilder als wahrheitsgetreu empfinden, und wenn sie in der heranwachsenden Jugend Stolz auf die Leistung der Väter im Kampf mit der salzenen See erwecken, so hat das Büchlein seinen Sinn erfüllt.

Der Chronist erzählt / von Schiffahrt der Bauern und Städte / vom Kampf zwischen Hansestadt und Landesfürst

Als die beiden mecklenburgischen Seestädte Rostock und Wismar in den Jahren 1218 und 1229 gegründet wurden, war dieser bürgerlichen Siedlung die bäuerliche Landnahme rund ein Jahrhundert vorangegangen. Und gerade in dem von einem mächtigen Urwald erfüllten Küstenstreifen, der vom Klützer Winkel ausging und sich bis in den pommerschen Darß hin erstreckte lagen die von den deutschen Siedlern dem Urwaldboden in schwerer Rodearbeit abgerungenen Hagendörfer.

So war der deutsche Bauer sogleich bis an die Seekante vorgestoßen, und es war eigentlich selbstverständlich, daß er neben der Fischerei dazu überging, sein Korn entlang der Küste zu verschiffen. Wie an der Küste der Nordsee, so haben wir auch entlang der Ostseeküste mit einer alten Kleinschiffahrt dörflichen Ursprungs zu rechnen. Wir hören von ihr allerdings erst etwa 150 Jahre später, als sie mit der Schiffahrt der Hansestädte in Konkurrenz gerät. Klipphäfen nannte der Städter damals alle Häfen ohne Stadtrecht. Und als solche treten uns entgegen Boltenhagen, die Golnitz, Alt-Gaarz, Warnemünde – das zeitweise geradezu als Schiffersiedlung erscheint – Müritz, Wustrow und Ahrenshoop.

Die mauerumgürteten Hansestädte, Kaufmannsburgen, wie man sie wohl bezeichnet hat, trieben auf ihren Koggen Fernhandel mit den Massengütern des Ostseeraumes, also vor allem mit Bauholz, Korn und Fisch. So lag es in ihrem Interesse, die Erzeugnisse des Landes ihren Märkten zuzuleiten, zu eigenem Verbrauch wie zur Ausfuhr. Und da sie das Recht hatten, hier den Preis der Produkte festzusetzen, und ihn aus begreiflichen Gründen niedrig zu halten strebten, so war ihnen der freie Handel der Fischer und Bauern ein Dorn im Auge. So haben sie denn, sobald sie zum Bewußtsein ihrer Macht kamen und Ordnung im eigenen Hause geschaffen hatten, brutal alle Klippschiffahrt erdrosselt und abgewürgt. Wenn es nötig erschien, wurde Gewalt angewendet. Sonst verschanzte man sich hinter die verliehenen, oft auch nur vorgeblichen Privilegien, die man dem Fürsten in Zeiten der Not abgepreßt hatte, wenn dieser infolge seiner Kämpfe und Fehden in Geldnot geraten war.

Der Kampf der Städte gegen die Klipphäfen ist aber nicht allein von wirtschaftlichen Bestrebungen und Handelsneid diktiert, hinter ihm birgt sich eine politische Sorge. Wismar sowohl wie Rostock waren einst als fürstliche Städte gegründet. Es ist natürlich, daß der Landesherr an dem Reichtum, der hier zusammenströmte, teilzuhaben wünschte. Eine skrupellose Machtpolitik des Rates hatte die fürstliche Oberherrschaft abgestreift, den Landesherren zu den Toren hinauskomplimentiert. Wie, wenn es ihm gelänge, eine eigene landesherrliche Seestadt zu errichten, außerhalb der Hanse stehend, Wettbewerber im Güterverkehr, wohl gar in der Lage, selbständige Politik im Ausland zu treiben, die sich auch einmal gegen die allzu mächtig gewordene Hanse richten konnte? Wo immer ein solcher Versuch gemacht wurde, ging es um die Existenz der Städte, da war jedes Mittel recht. Bescheidene bäuerliche Hafenplätze und Fischerlager, die gelegentlich einmal ihren Fang verschifften, konnte man allenfalls übersehen. Sobald aber fürstliche Macht einen solchen Ort unter Schutz stellte, gab es nur eins: Zuschlagen! Alle Eifersucht der Städte untereinander trat zurück. Rostock und Stralsund standen Seite an Seite.

Wo aber war die Gefahr größer als an der pommerschen Grenze, wo der Bodden als eine Wiederholung des Breitling erschien, in jener Zeit, als die Recknitz noch mehr als einen Ausfluß zum Meer hatte? So war es das Schicksal von Ribnitz und Wustrow, daß sie das ganze Mittelalter hindurch im Schatten Rostocks lagen.

KAPITEL 1

Die Kogge

Anno 1395 an einem hellen Vorfrühlingstage war eine stattliche Kogge aus dem Rostocker Hafen ausgelaufen und lag jetzt mit Kurs auf Stralsund querab vom Rosenort. Es war ein kurzes, stukiges Fahrzeug. Nur ein einziger Mast ragte in der Mitte empor und trug ein gewaltiges, ungeteiltes Rahsegel. Das Achterdeck erhob sich hoch über die Kuhl – wie man damals das Mitschiff nannte – und war ebenso wie das emporgetürmte Vorderschiff wie eine Schanze befestigt und aufgebaut. Das Fahrzeug stellte den modernsten damaligen Schiffstyp dar, denn es trug am Achtersteven ein mächtiges Steuerruder, dessen Pinne über zwei Taljen lief, da die Kraft eines Mannes nicht ausreichte, es zu regieren, wenn die See rauh wurde. Die älteren Fahrzeuge wurden damals durchweg noch mit losen Riemen gesteuert. Auf der Back befand sich neben dem Steuermann der Schiffer in einem kurzen grauen Wams, der unter dem Kettenpanzer hervorsah, das kurze Schwert an der Seite. Den Helm hatte er abgestellt, aber so, daß er griffbereit jederzeit zur Hand war. Außer ihm befanden sich noch drei Rostocker Kaufherren auf dem Hinterdeck, ähnlich gekleidet wie der Schiffer, und ein hochgewachsener Mann in einem dunklen Pelz, den man auch ohne die breite Goldkette um den Hals als Ratsherrn erkannt hätte. Der wandte sich an den Schiffer und flüsterte ihm ein paar Worte zu. Jürgen Schwerdtfeger runzelte die Stirn, warf einen prüfenden Blick auf den Himmel und über die See und gab dann dem Steuermann einen Wink, näher an das Land heranzuhalten. Der Tag war klar. Weit schweifte der Blick über den niedrigen Strand, dessen Dünen hell in der Sonne aufleuchteten und vor dem drei Reihen weißer Brecher standen, die auf unterseeische Sandbänke hinwiesen.

„Ein häßliches Fahrwasser hier“, sagte einer der Kaufleute, „und auch die Küste gefällt mir wenig. Üble Leute, diese Wustrower, Strandräuber und mehr als das.“

Nach Nordosten zu stieg eine runde Erhöhung empor und ein heller Strich lief durch die schmale Landzunge hinein in den Bodden. Auch der zweite Kaufmann stand an der Reeling und blickte hinüber, wo hinter dem Dünenstreifen sich ein paar dunkle Strohdächer zusammendrängten.

„Ein Klipphafen“, sagte er grollend, „und nicht einmal schlecht gelegen. Und drüben jenseits des Boddens Ribnitz, das auch gerne Seestadt werden möchte und dreist seine Schuten und Snicken über den Bodden auslaufen läßt in die freie See und Handel treibt nach Stralsund und Lübeck, als hätten Rostock und Stralsund nicht auch ein Wort mitzureden.“

Der Dritte der Kaufleute streifte die Kapuze von seinem schmalen, kantigen Gesicht zurück und lachte kurz auf. „Wundert es euch? Sie möchten’s uns Rostockern nachtun. Und wer will es ihnen verargen? Liegt nicht der Bodden vor ihrer Stadt wie der Breitling vor unserer? Und in Wustrow wohnen kühne und harte Fischer, nicht anders denn in Warnemünde.“

„Die Pest über sie“, fuhr der erste auf, „Klippschiffer! Was haben sie verloren auf See? Wir dulden sie nicht!“ Er schlug mit der Faust auf die eichene Reeling. „Was nützen uns unsere Privilegien, die wir dem Herzog für schweres Geld abgemarktet haben, wenn jeder entlang der See Schiffahrt und Handel treiben kann, die nur den Hansestädten gebühren.“

In diesem Augenblick stieg ein Mann die Treppe zur Back empor, in dem man ohne weiteres einen Fremdling erkannte, auch wenn er nicht ein fremdartiges Plattdeutsch gesprochen hätte. Er trug einen schweren grauen Mantel und eng anliegende Beinkleider in hohen Stulpenstiefeln.

„Mit Verlaub, ihr Herren, darf ich fragen: Was heißt Klipphafen?“

Ein wenig mißtrauisch musterten ihn die Kaufleute, war es ihnen doch, als ob das Lächeln, das um den schmalen Mund des Fremden spielte, ein wenig von Spott in sich barg.

„Ihr müßt weit herkommen, Fremdling, wenn Ihr das nicht wißt“, knurrte der erste und musterte den Frager mit etwas mißtrauischem Blick.

„Aus dem Lande Oldenburg. Ich habe eine Koppel Pferde für den Herrn von Moltke nach Rostock gebracht und abgeliefert. Will jetzt nach Stralsund. Also – was heißt hier Klipphafen? Und warum sollen die Männer an der Küste nicht das Recht haben, die See zu befahren?“

Die Gefragten schwiegen einen Augenblick mißmutig. Da wandte sich der Ratsherr zu ihnen mit einer leichten Verneigung.

„Herr Herwig van Staden“, sagte er. „Wir kennen uns. Ihr waret zu Gast bei meinem Vetter, dem Ratsschreiber. Ich will euch eure Frage beantworten. Seht, das ist so: Seit dieses Land deutsch geworden ist, haben die Städte Wismar und Rostock vom Herzog das Privileg empfangen als des Landes Bollwerk und Schlüssel zur freien Ostsee. Wir haben Häfen gebaut und den Lauf der Warnow begradigt. Unsere Friedenskoggen halten die Dänen kurz und die Seeräuber, die den Kaufmann brandschatzten. Wir haben Stapelgerechtigkeit, wir führen die Waren aus und ein. Glaubt ihr, daß alles das umsonst geschehen sei? Glaubt ihr, daß das nicht Gut und Blut gekostet habe? Meint ihr, daß es leicht gewesen sei, das mächtige Lübeck abzuwehren, das am liebsten die ganze Schiffahrt über die Ostsee bis in die baltischen Lande beansprucht hätte? Und nun wir das alles geschafft haben, sollten wir teilen mit jedem, dem es einfällt, ein Schiff zu Wasser zu lassen und auf dem Meer, das wir befriedet haben, nach Belieben Handel zu treiben, uns zu unterbieten, die wir die schweren Ungelder zahlen für die Friedenskoggen, Hafenbollwerke und was sonst der Schiffahrt dient! O nein, wir wollen nicht teilen. Jedem sein Recht. Schiffahrt den Hansen. Den anderen Menschen entlang der Küste Fischerei.“

Herwig van Staden lächelte. „Ich verstehe, ihr Herren. Schon heut liegt eure Hand schwer auf Warnemünde. Ihr wollt, daß die Schiffer dort nach Rostock ziehen – – – – – –“...

„Das wollen wir, und wir werden es erreichen.“

Der Fremde nickte. „Wohl möglich. Ob aber der Herzog oder der Pommer eure Auffassung billigt, dünkt mich zweifelhaft. Andere Länder haben anderes Recht. Niemand wehrt in der Grafschaft Oldenburg dem Bauern, seine Güter selbst zu verschiffen. Und drüben an der holsteinischen Küste bringt der Dithmarscher Korn und Wolle bis nach Holland.“

Der Ratsherr machte eine ungeduldige Bewegung mit der Hand, als ob er etwas abschneiden wolle. „Mag sein: andere Länder, anderes Recht. Hier aber herrscht das unsere.“ Dann wandte er sich ab und trat an die Reeling und spähte scharf hinüber zum Strand. Das Dorf Wustrow lag jetzt im Rücken der Kogge. Das hohe Ufer glitt vorüber, und die Bucht von Ahrenshoop tat sich auf. Alle Männer blickten stumm und mit verschlossenen Gesichtern zum Lande hin. Auch hier lief ein schmales Tief durch die Landzunge. Aber das war es nicht, was ihre Blicke anzog. Es war der Turm, der sich dort an der Durchfahrt erhob, mit Wall und Graben befestigt, an dem noch eifrig gearbeitet wurde. Und das Tief war mit einem Bollwerk versehen, das es einfaßte und auf dem zwei Zollbuden standen.

„Der Herzog von Sund hat es ja sehr eilig“, grollte der Schiffer, und seine Hand machte willkürlich eine Bewegung, als wolle sie nach dem Helm greifen. „Die Burg ist nahezu fertig. Es sollte mich wundern, wenn die Stadt nicht bald folgte.“

Der Ratsherr antwortete nicht. Er blickte starr hinüber. Sein Mund war zu einem leisen Hohn verzogen, und in seinen Augen brannte ein gefährliches Feuer. „Es ist noch nicht aller Tage Abend“, sagte er kurz, aber sein Blick hing drohend an der neu entstandenen Anlage, und man merkte, daß hinter seiner hohen, gewölbten Stirn allerhand Gedanken liefen, aber keine freundlichen. Plötzlich wandte er sich hart um und schritt die Treppe hinab in die Kajüte.

Die Kaufleute, die zurückblieben, steckten die Köpfe zusammen. Ihre Gesichter trugen deutlich einen Zug von Sorge.

„Die Herren vom Rat verhandeln und reden. Aber der Pommernherzog kümmert sich einen Dreck drum. Der weiß, was er will“, sagte der erste düster.

„Mit Reden macht man keine Dinge ungeschehen“, fuhr der zweite fort. „Dies Spiel muß ein Ende haben!“ Er wandte sich ab, als wollte er von dem ganzen Treiben am Lande nichts mehr sehen.

Es herrschte Schweigen auf der Back. Der Oldenburger lächelte leise vor sich hin. Er mochte sich seine eigenen Gedanken machen. Der Schiffer trat zum Steuermann und gab ihm den Befehl, an den Wind zu gehen. Die Kogge stampfte in den langgezogenen Wellen der Ostsee, die Küste des Darßwaldes zog vorüber, und dann begann es zu dämmern.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Knapp 14 Tage später kam die Kogge von Stralsund zurück und hielt Kurs auf Warnemünde. Man hatte eben die Spitze von Prerow umschifft. Der Ratsherr Heidemann saß in der Kajüte und lächelte still vor sich hin. „Bald werden wir sehen, ob der Streich gelungen“, murmelte er leise und trommelte nervös mit seinen Fingern auf den Tisch, auf dem ein Becher voll Wein und ein zinnerner Teller mit Hartbrot stand. „Allzu scharf, mein Herr Herzog, macht schartig. Ihr haltet die Rostocker für Schlafmützen. Es sollte mich wundern, wenn ihr euch nicht geirrt hättet.“

In diesem Augenblick vernahm er den Tritt vieler Füße an Deck, erstaunte Ausrufe und Fragen und eine große Unruhe. Wiederum umspielte ein Lächeln seinen scharfgeschnittenen Mund. „Aha, das Spektakulum beginnt! Nun, wir wollen es uns ansehen.“ Er erhob sich gemächlich, schlüpfte in seinen Pelz und trat ins Freie.

Die ganze Mannschaft hing an der Backbordseite des Schiffes und starrte zum Lande hinüber. Lachen und Ausrufe erklangen, als der Gesandte des Rats lässig und unbewegt durch ihre Reihen schritt und die Treppe zur Back emporstieg.

Der Schiffer trat ihm entgegen. Seine Augen sprühten Feuer, und ein triumphierendes Lächeln lag auf seinem Gesicht. Er streckte den Arm zur Küste hin aus. „Da, seht, gestrenger Herr, gute Arbeit!“

Nur ein leises Zucken umschwebte die hochgeschwungenen Augenbrauen des Ratsherrn. Schweigend trat er an die Reeling und blickte zum Lande hinüber. Wo sich vor ein paar Tagen der mächtige Bau des Bergfrieds erhoben hatte, war jetzt nichts zu sehen als ein rauchender Trümmerhaufen, auf dem eine große Anzahl von Menschen durcheinanderwimmelte und mit Hebebäumen die Trümmer des Bauwerks in das schmale Tief wuchteten, indes ein anderer Teil dabei war, das hölzerne Bollwerk, mit dem es eingefaßt war, auseinanderzureißen und die Eichenpfähle quer in die Fahrrinne zu kippen.

Die Kaufleute auf der Back lachten und schlugen sich auf die Schenkel. „Saubere Arbeit, bei der heiligen Jungfrau, saubere Arbeit! Dem Herzog wird das Lachen vergehen. Hei – einer von den verfluchten Klipphäfen erledigt!“

Der eine von ihnen schirmte die Augen mit der flachen Hand und spähte hinüber. „Beim heiligen Jodocus, das ist eine stattliche Schar! Ich schätze, es sind mindestens sechs oder acht Hundert!“

„Tausend Gewappnete“, sagte der Ratsherr mit eiskalter Stimme. „Heut ist Sankt Margaretentag. Das Unternehmen ist seit Wochen geplant und vorbereitet. Der Rat kann nicht nur reden und verhandeln, ihr Herren! Wenn’s not tut, handelt er auch.“

„Recht so, gestrenger Herr! So soll es bleiben. Niemand anders als Rostocker Bürger sollen die salzene See befahren. Und kein Herzog und Fürst, viel weniger denn Fischer und Bauer soll uns in unserem hanseschen Recht kränken.“

Der Ratsherr lächelte und verneigte sich leicht. Dann schritt er wieder die Treppe hinab und schloß die Kajütentür hinter sich zu. Auch die Kaufleute auf der Back beruhigten sich, und bald herrschte Schweigen an Bord. Nur in der Kuhl unter dem Großmast saß eine Schar von Schiffsleuten und redete leise miteinander. Unter ihnen ein Fremder, hochgewachsen und mager, unter dessen Kappe die Strähnen seines roten Haares hervorlugten. Er schwieg und hörte spöttisch lächelnd den leisen Reden der Schiffsleute zu.

Ein breitschultriger, untersetzter Mann wandte sich an seinen Gefährten, der auf einem Stückgut saß und an einem Stock schnitzelte.

„Da hast du die Meinung der großen Hansen, Jan, blank und bar. Sie wollen die See befahren. Sie wollen die Reichtümer einstreichen. Sie schreiben uns vor, wieviel der Fisch kosten soll. Und was wären sie ohne uns? Ohne das Volk entlang der Küste, das ihre Schiffe bemannt? Aber wir sind für sie nur Strandräuber, Piraten, und bringen wir ein Boot zur See, so schimpfen sie uns Klippschiffer.“

Der Angeredete nickte. „Hundevolk, das! Aber an Wustrow, denk ich, werden sie sich nicht vergreifen. Sie bekämen es mit dem Kloster zu tun. Und mit der Kirche ist nicht gut Kirschen essen. Der Bann ist eine schwere Waffe.“

Der Rothaarige mischte sich in das Gespräch. „Euch ist nicht aus dem Herzen gesprochen, was die hohen Herren in ihrem Jubel offenbarten. Ihr seid keine Rostocker?“

Jan schüttelte den Kopf. „Wir sind Wustrower, – Strandräuber –du hast es ja gehört.“

Der Fremde blickte ihn lächelnd an. Aber er antwortete nicht, sondern begann leise vor sich hin zu singen:

„Fri is de Feskfang

und fri is de Jagd.

Fri is de Strandgang

und fri is de Nacht.

Fri is de See, de wille See

an de Hörnemmer Rhee.“

Die Schiffsleute sahen ihn an. „Du bist Friese?“

Er nickte. „Aus Norderdithmarschen. Wir haben uns Edelmann und Bürger gleichzeitig vom Leibe gehalten. Wir führen den Pflug wie das Steuerruder und die Schot. Frei sind wir und lassen uns von keinem Hamburger dreinreden, wenn wir unsere eigenen Erzeugnisse verschiffen. Warum muß der Städter dem Bauern und Fischer den Rahm von der Milch nehmen?“ Er schlug an seinen Gürtel, an dem ein langes Messer fast wie ein kurzes Schwert hing. „Aber hier! Das führen wir auch! Und haben oft genug gezeigt, daß wir’s führen können, das Schwert. Wehrt euch, Bauern und Fischer, wehrt euch! Sonst dämmen sie das Tief bei Wustrow auch zu, und ihr dürft für sie fronen und sklaven. Haltet sie euch vom Leibe! Den Edelmann so gut wie den übermütigen Hansen. Nur so bleibt ihr frei.“

Die Wustrower nickten stumm. Ihre Blicke gingen versonnen über die schäumende Flut. Im Mast pfiff der Wind im Tauwerk.

Der Chronist erzählt / von Kämpfen der Hansestädte mit Schweden / von Likendeelern in Wustrow

Die Zerstörung der Burg von Ahrensspör, wie Ahrenshoop damals noch heißt, im Jahre 1395, war ein Schlag Rostocks gegen den Versuch, eine fürstliche Seestadt zu gründen, die der pommersche Herzog vom Sund unternommen hatte. Um dieselbe Zeit wurde auch der Hafen von Wustrow zerstört und das Tief verschüttet. Wahrscheinlich haben sich Rostock und Stralsund zu diesem Unternehmen verbündet. Die Quellen erzählen nur, daß der Stralsundische Hauptmann Karsten Sarnow die Schar angeführt habe, die diese Aktion durchführte. In den späteren Quellen, in Akten, die Neuerrichtung des Ribnitzer, das heißt also des Wustrower Hafens betreffend, heißt es, daß die Rostocker den Hafen zerstört haben. So wird es sich um einen gemeinschaftlichen Zug der beiden Hansestädte gehandelt haben. Das genaue Jahr steht nicht fest. Möglicherweise ist die Zerstörung im gleichen Jahre erfolgt. Diese Aktion richtete sich gegen die vom Bodden aus betriebene Klippschiffahrt. Sie wurde damals durchgeführt, weil man einen ausgezeichneten Vorwand hatte, gegen diese Häfen vorzugehen, und das waren die Vitalienbrüder.

Im Jahre 1389 war der mecklenburgische Herzog, der gleichzeitig König von Dänemark und Schweden war, von seiner Rivalin, der großen Königin Margarete, geschlagen und gefangengenommen. Ganz Schweden war als Folge dieses Schlages verlorengegangen mit Ausnahme von Stockholm, dessen Besatzung sich tapfer hielt. Nun mußte den gesamten Hansestädten daran liegen, daß der deutsche Einfluß im skandinavischen Norden nicht verlorenging. So erließ man einen Aufruf und gab Kaperbriefe aus, die man in jener Zeit mit schöner Offenheit Stehlbriefe nannte, an alle Privatpersonen, welche Stockholm verproviantieren wollten und die feindlichen Küsten und die gesamte feindliche Schiffahrt zu plündern und zu berauben gewillt waren. Von den mecklenburgischen Ständen wurde diesen Vitalienbrüdern – der Name hat nichts mit Viktualien zu tun, sondern stammt aus Frankreich, wo er schon damals die Bedeutung von Seeräubern hatte – ausdrücklich die Häfen Wustrow und die Gollnitz angewiesen. Denn Wismar und Rostock selber legten nicht eben Gewicht darauf, zu viel von diesen zweifelhaften Gesellen in ihren eigenen Häfen zu bergen. Zuerst war es auch noch halbwegs ein ehrlicher Seestreit. Der mecklenburgische Adel führte jetzt zur Unterstützung der herzoglichen Politik Fehden zur See, wie er sie sonst auf dem Lande geführt hatte. Bald aber wurden aus den Kaperern Seeräuber, die mit furchtbarer Brutalität und Grausamkeit Gottes Freund und aller Welt Feind waren, das heißt die hanseschen Schiffe genau so gut plünderten und ausraubten wie Dänen und Schweden. Sie entwickelten sich zu einer wahren Pest für die gesamte Ostseeschiffahrt. Auch als der Herzog im Jahre 1395 aus seiner Gefangenschaft ausgelöst wurde, trieben sie ihr Unwesen weiter. Als sie aber Skannör, Wisby, Wiborg und Abö besetzten und zu wahrhaften Raubburgen ausbauten, wandte sich die stärkste Macht der Ostsee, der deutsche Orden, gegen sie. Nicht weniger als 84 Schiffe und 4.000 Bewaffnete sowie 400 Pferde machte der Ordensmeister mobil und vertrieb die Raubgesellen im Jahre 1398 aus der Ostsee. L i k e n d e e l e r