4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

El abandono de un recién nacido a las puertas de una Iglesia en Pavia, la necesidad del exilio hacia nuevas tierras de un clan de mafiosos sicilianos y el compás de un tango porteño se mezclan y originan una historia de amor, pasión y venganza que nace a fines del mil ochocientos en el viejo continente y por designios del destino, y a costa de dolor y sangre, culmina en suelo argentino confirmando que la vida suele guardarse giros inesperados para devolvernos la esperanza que creíamos perdida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Avellaneda, María Eugenia

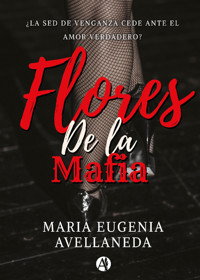

Flores de la mafia / María Eugenia Avellaneda. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-761-769-6

1. Novela. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Foto de portada: Mario Luis Martín Folquer

P @autoraeugeniaavellaneda

X Autora Eugenia Avellaneda

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

La pasión y el amor son los motores de la existencia humana.

Sin pasión, no hay un motivo.

Sin amor, no hay vida.

M. E. Avellaneda

I

Buenos Aires, Argentina, diciembre de 1925

Aquella noche de verano el Teatro Colón se hallaba repleto de la más selecta sociedad argentina.

Las localidades para casi tres mil espectadores se habían agotado hacía ya varios días. Muchas de ellas se encontraban reservadas para las personalidades más destacadas de la política y los negocios del país.

Nadie quería perderse el estreno del número que había generado revuelo en Europa y que venía a deslumbrar a los porteños.

Las tres filas de palcos en forma de herradura, la totalidad de las butacas e incluso los pasillos y espacios aledaños se encontraban colmados de hombres y mujeres de exquisita elegancia que esperaban ansiosos el comienzo del show.

El tango, que había sido considerado burdo y escandaloso durante tantos años, se abría camino entre sus encumbrados nacionales debido al excelente recibimiento del que había gozado sobre todo en París. Gracias a ello y a su innegable seducción, lograba su lugar en la plaza teatral más selecta de la república, siendo aquella noche, el protagonista indiscutido.

Eva se asomaba entre las espesas cortinas de terciopelo rojo que oficiaban de telón, como había hecho en cada uno de los escenarios en los que había actuado y no daba crédito a lo que veía.

Aquella multitud se acomodaba para presenciar su número.

Si bien sólo se encargarían de la apertura del espectáculo, le constaba que en realidad ella y su pareja de baile eran la atracción central.

Sus ojos marrones resplandecían y su rostro femenino y delicado se hallaba sumamente concentrado.

En instantes iniciaba la puesta en escena más importante de su vida.

Dentro de unos minutos, si todo salía como lo había planeado, no solo se enfrentaría a un público que se le presentaba como un gran desafío, sino que también volvería a toparse con la mirada que le generaba un mar de sensaciones encontradas.

Los ojos turquesa que no había vuelto a ver, pero que se encontraban tatuados en sus más vívidos recuerdos seguramente se hallarían expectantes del otro lado del telón.

Aquellos ojos que la penetraban, la seducían y la extasiaban hoy también le generaban pánico y dolor.

El dueño de esa mirada definitivamente era el hombre más importante en su vida.

Tanto por lo mágico como por lo terrible que le había proporcionado a su existencia se merecía aquel título.

El responsable de sus más profundas desgracias y el causante del ardor más intenso que había experimentado se reunían en una sola persona.

Volver a encontrarse con la intensidad de esa mirada la llenaba de inseguridad, a ella que siempre había sido tan dueña de sí, tan altanera.

Aquella noche no sólo debía desplegar su destreza como bailarina como nunca antes, sino que iba a tener que lidiar con el tornado de emociones que la asediaba en su interior.

Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes que indicaban el inicio del espectáculo, Eva entró en escena.

En aquel momento terminó de convencerse de que el profundo odio que sentía por aquel hombre sería el estandarte que sostendría para llevar adelante la venganza que acababa de comenzar.

II

Pavia, Italia, diciembre de 1871

Se acercaba navidad y el invierno se hacía sentir aquel 22 de diciembre.

En la congregación de las Hermanas Agustinas siervas de Jesús y María, que se había instalado hacía ya varios años a un lado de la iglesia de Santa María de Carmine, había un gran movimiento.

Aquel templo significaba el orgullo de la zona dada la belleza de su tonalidad naranja, sus tres entradas y el bello vitraux circular ubicado sobre la principal, por ese motivo era elegido como sede cada año , durante una semana entera, para conmemorar el natalicio de Jesús.

Las hermanas estaban ajetreadas desde muy temprano con los preparativos de la misa de ese día. Si bien la orden a la que pertenecían era la de San Agustín y aquella iglesia nada tenía que ver con el santo, la congregación fue fundada en 1827 en Frisinone, con una clara intención de crecimiento; por ello, cualquier sitio religioso se presentaba propicio para plantar la semilla del lema “Un solo corazón y una sola alma en Dios”, frase que guiaba la vida de dicha orden.

Sor Elena, una mujer mayor y muy alta, siempre con su hábito negro impecable y de rictus duro e impenetrable, llevaba al pie de la letra su papel de superiora e impartía órdenes a diestra y siniestra, no porque se tratara de una fecha especial, sino porque así era su esencia: la de un líder que inspiraba miedo en sus pares.

Su apariencia colaboraba muchísimo a la hora de infundir temor, ya que quizás por mantener tanto tiempo la misma expresión, su rostro se había endurecido y colmado de líneas que lo atravesaban como la huella de un arado, sus ojos eran negros y pequeños, rodeados de profundos surcos; una nariz prominente ajada dada la costumbre de mantenerla casi todo el tiempo fruncida y sus labios ,extremadamente finos, se perdían en el dibujo que aquellas marcas, propias del paso del tiempo, habían trazado sobre ella; el color de su cabello era imposible de adivinar, dado que jamás había sido vista sin la cogulla ni el velo que cubría toda su cabeza hasta los hombros, por lo que ese dato quedaba en el imaginario de quien la observara.

−¡Magdalena, esas flores deberían estar adornando los bancos de la iglesia desde hace más de dos horas! Debo estar viendo mal, porque fui muy clara respecto al color blanco inmaculado de las mismas y creo percibir distintas tonalidades del crema en sus pétalos. Por otro lado, ¿configura un reto imposible para ti presentarte con tus ropas en condiciones?

La voz de sor Elena era grave y tenía muy marcado el acento propio del suroeste de Lombardía. Nunca levantaba la voz, más bien susurraba, por lo que tendía a provocar escalofríos en quien fuera su interlocutor.

Magdalena era una joven que había ingresado al convento unos meses atrás, en circunstancias algo extrañas.

Era clara su falta de vocación, por lo que era imposible que su meta fuera ingresar a la orden. Sin embargo, se mostraba desesperada por mantenerse dentro del claustro todos los días, siempre cubierta de pie a cabeza con un ropaje oscuro: una especie de túnica vieja y ajada que mostraban su clara intención de no ser reconocida. Renegaba a escondidas de los encargos que la superiora le imponía a diario, aquellos que implicaban salir de su guarida, como adquirir víveres o hacer pagos en la piazza y se las ingeniaba para que sus amigas monjas la suplantaran en dichos mandados.

Sor Elena estaba al tanto de estas circunstancias, las cuales servían de fundamento para la desconfianza que la muchacha le inspiraba, por lo que se mantenía siempre muy cerca de ella y la había convertido en el foco de su atención.

Magdalena había decidido repetir el mismo mecanismo cada vez que era víctima de los ataques de la religiosa: bajaba la mirada y hacía un ademán de aceptación a sus indicaciones, pero luego de que la mujer se retiraba, elevaba nuevamente la mirada con claro gesto de hartazgo hacia el cielo y pedía paciencia para poder seguir con su actuación y permanecer ahí dentro, donde se sentía segura y hallaba tranquilidad.

Esa mañana ,en la que sor Elena la abordó cuando se encontraba armando arreglos florales en un pequeño rincón del convento, no fue la excepción.

−¡Es increíble cómo esta monja se las ingenia para asediarme las 24 horas del día! ¿Que los pétalos de las flores no son blancos sino crema? ¡No puede ser cierto! −despotricaba Magdalena frente a Lorenza, mientras ingresaba a la cocina del claustro, previo a haberse asegurado de que se encontraban solas−.

−Magda, son muchos años dedicados al Señor, muchas necesidades acumuladas −respondía irónica y entre risas la regordeta cocinera del convento−.

−Es que no lo entiendo, ¿Dios se puede sentir ofendido por tal falta de respeto? Flores con dos tonos más oscuros que el blanco inmaculado, ¡que pecado! −continuaba la joven indignada−.

−No metas a Dios en esto. El problema lo tiene la señora; a mi criterio, le inspiras celos. Eres joven, bella y con la opción de largarte muy lejos de aquí cuando quieras, condiciones y opciones con las que ella ya no cuenta.

−¿Y mi vestimenta? Ella conoce mi situación, es clara la imposibilidad que tengo de hacerme de un vestido presentable ¿Es acaso un gesto religioso hacer leña del árbol caído? −seguía Magdalena, descargándose sin prestar atención a su amiga−.

−Esta especie de velo que usas en la cabeza está corrido, se ve tu cabello rubio debajo del negro de la tela. Esa es otra circunstancia que debe de indignar a la superiora, porque aunque no se deje ver, ¡apuesto un guiso de lentejas completo a que de su cabeza sólo salen hilos muy blancos! −agregó Lorenza entre carcajadas−.

−¡Qué va! Por el momento, no tengo otra opción que mantenerme aquí encerrada. Tendré que entrenar mi temple y simplemente mantenerme ajena a la realidad −confesó la joven−.

−No necesariamente, niña. Me cuesta creer que pueda existir pecado o delito que mantenga a una joven de quince años tan bella sometida a este encierro. No voy a presionarte para que hables, lo sabes; pero te lo recuerdo una vez más: aquí estoy para brindarte la ayuda que necesites si decides vivir tu vida; lo mismo respecto a tus dolores. Sólo tienes que avisarme para que te prepare las tisanas, aunque sostengo que ya es hora de ver a un doctor −comentó la cocinera, que se había convertido en cómplice y amiga de Magdalena desde que había llegado una noche solicitando asilo hacía ya unos meses a la congregación.

Mirando a su amiga con un gesto de agradecimiento, pero también de súplica, Magdalena decidió terminar con la conversación en ese mismo momento para que no continúe indagando en temas en los que ella no quería ni iba a ahondar.

Una puntada muy fuerte se instaló en su vientre y la obligó a detener el paso rápido con el que había abandonado la cocina. El dolor era penetrante, sentía un desgarro que parecía comenzar en su abdomen y terminar en el corazón. A veces se preguntaba si la pena profunda que llevaba consigo podía causar esa tortura física.

Se sostuvo por unos instantes de la imagen de san Agustín que se alzaba imponente en el pasillo principal de la orden. Le tomó unos segundos recuperar el aliento, continuar su rumbo y cruzar el patio, que no era muy extenso, como todo en aquel pequeño convento que había logrado instalarse en Pavia.

Avanzaba con dificultad, pero sin detenerse, volviendo la mirada de tanto en tanto, convencida de que alguien la observaba. Los recuerdos y la culpa la asediaban todos sus días, pero se volvían más intentos y ponzoñosos cuando las puntadas se presentaban.

Intentaba disiparlos convenciéndose a sí misma de que al menos estaba viva y que la decisión que había tomado era la mejor.

Cuando logró detener el murmullo incesante de su mente, se encontró sentada en el primer banco frente al altar de la Chiesa di Santa Maria del Carmine, que se hallaba separada del convento sólo por un pasillo descubierto. No sabía cómo había llegado hasta allí ni por qué; no se destacaba precisamente por tener fe ni una inclinación religiosa.

Era la primera vez que se encontraba en ese sitio, porque si bien hacía ya un tiempo que vivía dentro de las paredes del convento, nunca le habían indicado tarea alguna dentro del templo. Mientras avanzaba dentro del santuario casi por inercia, comenzó a observar concienzudamente cada detalle del estilo gótico de la construcción, sobre todo los frescos que representaban escenas de la Virgen y los santos en muchos de sus muros. El entorno se presentaba cálido en el interior de aquel enorme habitáculo, a pesar de que el invierno reinaba en el exterior. Al seguir avanzando se topó con el altar completamente realizado en mármol. Muy pocas veces había ingresado a una iglesia, pero ésta le resultaba distinta, no sólo por su evidente imponencia, sino porque algo le indicaba que se hallaba en un lugar seguro, como si su destino o alguna fuerza superior la hubiesen conducido hasta allí para cumplir con un propósito sagrado. No atinaba a adivinar a qué se debía aquella profunda sensación, pero por primera vez en su vida sintió que se encontraba donde debía estar.

Fue en el instante en que su mirada se posó sobre la cruz de Cristo crucificado, que se encontraba en lo más alto de la iglesia, muy cerca del techo sobre una viga adornada, que una lágrima comenzó a correr por su mejilla; sólo una, la única que se había permitido derramar desde que tenía memoria.

Una paz que hacía mucho no sentía la invadió por completo y permitió que sus ojos liberen todo el llanto que acumulaban. No era desgarrador, sino más bien pacífico y liberador.

No se cubría el rostro; se permitía aquel momento sanador. Su mirada se hallaba clavada en la imagen de Jesús y su cuerpo laxo, yacía sobre el banco de madera.

Fueron varios minutos los que pasaron mientras Magdalena se entregaba a esa sensación nueva que la invadía, aunque para ella todo pasó en un segundo.

Cerró sus ojos y se decidió, por primera vez en toda su existencia, a hablar con Dios.

No sabía cómo hacerlo; de por sí no era una persona muy comunicativa. Desde niña y dadas las circunstancias en las que le había tocado llegar a este mundo, los seres humanos en su mayoría le inspiraban desconfianza, así que simplemente dejó que las palabras se fueran uniendo en su mente y que saliera lo que su corazón necesitaba expresar.

“Un motivo para seguir viviendo” le pidió al Señor.

Pasaron por su pensamiento retazos de sus más hondos recuerdos, en su mayoría no muy felices. Si bien era muy joven, había vivenciado circunstancias que la convertían en una anciana desesperanzada.

Nacer en la pobreza sin saber muy bien en dónde o quiénes eran sus padres la condenó a que sus primeras memorias se remontaran a la pequeña habitación que moraba en la casona de sus padrastros, una pareja de genoveses dedicados a la carpintería, que por algún motivo habían terminado en el Norte de Italia, en un poblado cercano a Pavia.

A su padrastro le gustaba el alcohol; lo sabía porque sus horas transcurrían mayormente en estado de ebriedad. A su madrastra no le interesaba vivir, simplemente respiraba y gastaba sus días dentro de esa pocilga que habitaban, usando sus energías para proveerlos de un magro alimento cada día.

Seguramente habían sido tocados por la desgracia en algún momento próspero de sus vidas. Hoy eran desechos de personas.

Sabía con exactitud que no eran sus padres, además de que siempre se lo habían dicho, no se asemejaba físicamente en nada a ellos, aunque la tristeza que habitaba en esas almas era idéntica.

Cada noche dormía en un catre ubicado en una zona más oscura aún que el resto de la casa. Sus pertenencias se reducían a lo que llevaba puesto y a un relicario muy rústico compuesto de dos piezas en formas de corazón, que presentía se lo había regalado su padre o madre al nacer, por lo que lo atesoraba.

A pesar de vivir con tan poco, al ser lo único que conocía no sufría la necesidad de comodidad ni mayores lujos. Lo que sí la mantenía inconforme y vacía era la falta de afecto con la que había convivido desde que nació.

Pasaba sus días en el gallinero o la pequeña huerta que tenían sus tutores para subsistir. Había aprendido a leer y escribir de manera muy básica.

Cuando empezó a crecer fue que todo se complicó aún más. Sus cuidadores le habían manifestado la intención de casarla; le dieron a entender que en algún momento la habían acogido para criarla y engordarla como a un pollo para, llegado el día, poder sacarle un provecho a su existencia.

Dada la inclinación por el alcohol de su padrastro, la casa se transformaba en un antro varias noches a la semana. Hombres de la zona se agrupaban allí a ahogar penas y responder a sus más bajos instintos, situación que hacía que tanto ella como su pobre madrastra se refugiaran en un pequeño rincón de la construcción, única habitación que contaba con puerta.

Una noche hacía casi un año ya, la placa de madera que las protegía del desmadre que ocurría allí afuera fue derribada por un hombre que ingresó con clara intención de hacer daño.

El estado de excitación a causa del desmedido consumo de alcohol era claro en aquel personaje. Se trataba de una figura robusta, de gran altura, cuyo rostro era imposible de ser vislumbrado en la oscuridad, pero apestaba a un olor rancio en extremo desagradable, aroma que se impregnó en la psiquis de la muchacha desde aquel momento.

Magdalena aún no comprendía qué estaba sucediendo y su madrastra sólo lloraba sin mover un músculo; en aquella mujer no se veía ninguna intención de defensa. Ante esta situación, la joven atinó a levantarse del rincón donde se encontraba durmiendo e intentó huir por el espacio que la caída de la puerta había dejado libre.

En el preciso instante en el que el monstruo la sujetó del brazo con una fuerza desmedida fue que comprendió que estaba perdida.

−Hola, belleza. Me presento, soy tu futuro esposo −expresó con ironía el hombre muy cerca del oído de la muchacha, provocándole una náusea profunda a causa del asqueroso olor que provenía de ese ser−.

−Se debe estar equivocando de persona, señor. Yo no tengo intenciones de casarme. Aún soy muy joven −respondió Magdalena, sumida en un profundo pánico y con un hilo de voz−.

−No me digas. ¿Debería haberte consultado antes de negociar con tu padre? −respondió el individuo en un tono de burla y de sorpresa ante la ingenuidad de la pequeña−.

−No creo que mi padre esté en condiciones de negociar sobre nada en el estado en el que se encuentra, mucho menos sobre mi persona. Por favor, le suplico que se marche y regrese en otro momento −insistió la niña aún más aterrorizada pues sabía que el hombre que oficiaba de tutor en su vida era capaz de haber hecho lo que su agresor le decía y de mucho más.

−Me he conseguido una esposa demasiado habladora por lo que veo y no me apetece en lo más mínimo escucharte. Te recomiendo que mantengas la boca cerrada la mayor parte del día −agregó el monstruo de ojos negros que intensificó la fuerza con la que tomaba a Magdalena de su brazo producto de la rabia que aquel tímido desplante le provocaba−.

−Yo no quiero casarme, no me voy a casar, señor. Por favor, suélteme porque me está haciendo daño −le contestó casi en un murmuro Magdalena a su agresor, convencida de que no iba a lograr su cometido. Era simplemente una niña, por lo que su reclamo sonó como tal−.

−Y cuéntame, muchachita, ¿a quién le importa tu opinión? −expresó entre carcajadas el individuo, pero ya sin un ápice de paciencia, arrastrando como un saco de paja el débil cuerpecito de Magdalena con clara intención de marcharse de aquella deplorable habitación con su parte del negocio.

En aquel momento, el llanto de la mujer que presenciaba desde un rincón el macabro escenario comenzó a aumentar e incluso le pareció a Magdalena vislumbrar en aquella alma en pena un intento por defenderla al ponerse de pie y tironear de la mole que la sostenía sin piedad. Pero todo acabó con su madrastra desparramada en el suelo, sangrando por la boca, luego de recibir un golpe de puño muy fuerte.

El hombre salió de la habitación con la muchacha a cuestas y se dirigió por una calle de tierra hasta su morada.

Allí todo fue confuso y horrible para la joven, simplemente no entraba en su mente de niña lo que estaba ocurriendo.

Observaba su entorno sin prestar atención a lo que su secuestrador decía. Sus ojos se posaban en el techo de la construcción precaria donde se encontraba, tumbada en una cama, o por lo menos eso parecía. No había ventanas, por lo que la falta de ventilación le provocaba una suerte de asfixia.

La sensación de alienación duró hasta que sus oídos captaron una frase: “Me costaste algunas onzas de pan y varios pollos gordos. Haz que valga la pena”.

Su captor acababa de confesarle el valor que su vida implicaba para sus padrastros, dato que no la sorprendió, pero comenzó a entender que aquel ser que en ese momento se abalanzaba sobre ella era el que ahora pasaba a ser su nuevo dueño.

III

Esa seguidilla de momentos cruzaba por la cabeza de Magdalena, que ahora se hallaba postrada al pie del altar, cuando un sonido que provenía del exterior la sacó de sus cavilaciones.

Primero creyó que se trataba de una alucinación propia del estado de trance en el que se encontraba, pero cuando volvió a escucharlo su corazón comenzó a disparar latidos tan fuertes que sintió que se iba a morir.

Sin pensarlo, comenzó a incorporarse y moverse lentamente, guiándose por el sonido. El cuerpo le temblaba y sus extremidades no le respondían como hubiera querido.

Por momentos dejaba de escuchar y eso la puso tan nerviosa, que comenzó a correr con todas sus fuerzas por el pasillo que los bancos de madera perfectamente enfilados formaban en el centro de la iglesia.

La velocidad con la que encaró su carrera hacia la inmensa puerta principal del templo hizo que el velo que le cubría la cabeza se desajustara y la abandonara, dejando a la vista su larga melena rubia.

Cuando por fin llegó a su meta, empujó de una manera sobrenatural la pesada hoja de madera y se encontró con el mundo exterior, por primera vez en meses.

Desde su perspectiva pudo contemplar la piazza del Carmine que se presentaba al salir del templo, con un ajetreado movimiento de comerciantes y personas transitando.

Fue en ese instante que el pánico volvió a invadirla y dio un paso atrás intentando cubrirse con el pórtico, mientras que desesperadamente elevó la mano hacia la coronilla comprobando que su melena se encontraba descubierta.

Justo antes de intentar refugiarse nuevamente en el templo, el sonido volvió a penetrarla, pero esta vez muy de cerca, sólo tuvo que bajar la mirada para encontrarse con su origen.

Se trataba de un pequeño bulto dentro de una canasta de mimbre.

Supo enseguida lo que había allí dentro, por lo que sin dudarlo un solo instante lo tomó con cuidado entre sus brazos y desapareció de la vista del mundo nuevamente.

Corrió hacia un extremo del templo y se arrodilló debajo de una pila de agua bendita, sin apartar sus ojos de aquel pequeño nudo de telas.

Suavemente comenzó a deshojar uno a uno los cobertores que formaban parte del capullo que llevaba en sus brazos. Agradeció que fueran tantos; el frío del invierno que acababa de comenzar hubiera acabado con la existencia de ese pequeño puñado de mantas si no fuera por ellas.

Cuando quitó la última tela, evidenció el contenido del bulto. Sus ojos nuevamente humedecieron sus mejillas y el corazón parecía haberse calmado intempestivamente.

Una nueva ola de inmensa paz la colmó por segunda vez en la mañana. El sentimiento de dicha que no conocía hasta el momento se presentaba ante ella con todo su esplendor.

Se había olvidado por completo de que se encontraba desnuda del cuello hacia arriba. Sus cabellos dorados bañaban sus hombros y llegaban hasta las baldosas del suelo, formando una especie de escudo protector de aquello que se encontraba contemplando con devoción.

A pesar de hallarse sumergida en una profunda emoción, la sensación de que alguien la observaba desde algún rincón del templo volvió a atacarla, por lo que cesó en su tarea y se puso de pie raudamente, cobijando con todo el torso su pequeño tesoro.

Antes de retirarse de la iglesia para correr a resguardarse en la pequeña habitación donde dormía y tenía sus misérrimas pertenencias, se inclinó y recogió el velo que había perdido en el pasillo central al correr. Volvió a erguirse y sin moverse de donde se encontraba parada, elevó la vista hacia la cruz que instantes atrás había estado observando hipnotizada y un “gracias” susurrado emanó espontáneamente de sus labios..

Magdalena no se equivocaba. La madre superiora se encontraba observándola hacía ya un rato desde las penumbras, como hacía cada vez que su tiempo se lo permitía.

Sabía muy bien cual era el motivo por el que esa niña se había convertido en su mayor obsesión , pero no quería aceptarlo; disfrazaba su verdadera razón en enojo hacia ella y la trataba de manera indiferente.

Si bien la duda la asediaba respecto al motivo por el cual la joven se retorcía de dolor, dado que no era la primera vez que la veía contorsionarse y gemir muy despacio, más la impacientó el hecho de que hubiese tomado un paquete de la puerta de la iglesia con esa actitud de felicidad.

“Seguramente se trate de algún obsequio de los fieles a la congregación que esta miserable tomó para sí misma”, pensó la religiosa intrigada.

Una vez que confirmó que nadie la vea salir del confesionario, sor Elena retornó hacia el convento para continuar con sus labores del día. Había mucho que hacer; se iba a encargar de esa ladrona más tarde. Además, ya eran casi las 12 del mediodía y se acercaba el horario de la “sexta”, quinto momento en el día en que las hermanas se reunían a rezar. Debía estar presente.

Justamente fue el momento que aprovechó Magdalena para cerrar su puerta por dentro con llave, acción que le estaba estrictamente prohibida no solo a ella, sino a toda alma que habitara el convento.

Conocía los horarios de rezo de las monjas y sabía que por unos minutos ninguna iba a aparecer. Rezaban y luego almorzaban, por lo que consideró que el tiempo a salvo se extendía un poco más. Esta conjetura fue desestimada de inmediato al recordar que si no la veían en el comedor a tiempo, iba a ser solicitada por la superiora de manera urgente.

Pero en aquel instante se dejó atrapar por la realidad que el destino, y quizás Dios le regalaba. Por fin se encontraba sentada sobre su catre, con las telas extendidas sobre él y el pequeño niño liberado de su capullo. El tesoro que albergaban aquellos cobertores le provocaron una sonrisa espontánea y sincera. Se sentía la protagonista de una caprichosa paradoja de la vida. Los giros que inexplicablemente se presentaban durante la existencia de un ser en este mundo eran impredecibles; pero así como muchas veces representaban dolor y sufrimiento, otras como en este caso, felicidad y dicha.

No podía darle rédito a lo que veía; quizás se trataba de un sueño, de una ilusión, pero los movimientos y las muecas de ese pequeño ser humano eran demasiado reales.

Sus ojos no se despegaban de él, su cabeza se ladeaba de un lado a otro queriendo absorber la mayor cantidad de detalles. Aquel instante simplemente le resultaba mágico.

Supo que se trataba de un varón, sus genitales se lo afirmaron apenas lo desnudó.

A pesar del frío, se lo veía saludable y había parado de llorar en el instante en que lo recogió de la puerta de la iglesia, casi como si él también se encontrara a gusto con ella.

Se inclinó y acercó su rostro al de él. Podía olerlo; su piel era tan suave. Notó que sus ojos aún no se abrían del todo, por lo que intuyó que tenía pocos días de vida.

Decidió que ese 22 de diciembre de 1871 iba a contar como el día del nacimiento del pequeño, porque de alguna forma lo era y también el de ella misma; nunca se había sentido tan viva como aquel día.

Fue uno de los movimientos que hizo el niño lo que generó que de entre las telas se vislumbrara un papel. Magdalena lo tomó con una mano, mientras que con la otra sujetaba una de las pequeñas manitos del bebé. Abrió la nota y leyó “César”, sólo eso.

“Así que ese es tu nombre, pequeñín”, dijo en voz muy baja, muy cerca del rostro del niño. La embriagaba su aroma y el calor que emanaba de ese cuerpito. No podía dejar de mirarlo.

No sabía cuánto tiempo había pasado desde que estaban los dos encerrados en su habitación y comenzaba a asediarla el miedo de ser descubierta.

Pensó en una solución rápida para mostrarse a tiempo en el comedor antes de levantar sospechas.

Resolvió presentarse en el comedor, sentarse en su rincón a comer con Lorenza, ya que no le estaba permitido alimentarse en el mismo sector que las hermanas, excusarse por un malestar y retirarse a su habitación para que nadie la molestara por un largo rato.

Así lo hizo, pero antes juntó cuanta tela encontró en aquel pequeño cuarto e improvisó un almohadón en el ángulo recto que formaban dos de las cuatro paredes que le servían de habitación. Tapó al niño y le susurró al oído que no tuviera miedo, que regresaba en unos minutos y que nunca, mientras ella viviera, lo iba a dejar solo. Fue en el instante en que se inclinó para besarlo en la mejilla que el relicario que colgaba de su cuello se zafó de entre sus ropas y descansó sobre el diminuto cuerpo de César. Aquel relicario que llevaba consigo Magdalena todos los días de su vida constaba solo de la mitad de un corazón desde hacía unos meses.

Magdalena llegó a tiempo a la cocina, ayudó a Lorenza a servir los platos de las hermanas que comían reunidas en un gran mesón con veinte sillas, una por cada mujer religiosa de aquel convento, incluida la superiora, que ocupaba la punta de la placa rectangular.

Cada una de las monjas agradecía el servicio de la joven con un gesto o un simple “gracias niña”, salvo sor Elena, quien no le quitó la vista de encima en ningún momento. Aprovechando el murmullo que se había generado entre las hermanas, la superiora se acercó al oído de Magdalena y le susurró: “Te vi”.

El pánico surcó la espalda de la muchacha como un sudor frío que la inmovilizó por un instante. Sus músculos se tensaron al punto del provocarle dolor y su corazón expresó lo que su cuerpo experimentaba con latidos que semejaban golpes en el pecho. El sólo hecho de pensar que le podrían quitar a César la llenó de pena y dolor. No iba a poder soportarlo, no iba a permitirlo. La esperanza que había surgido en su interior de que la vida podía tener nuevamente un sentido se desvanecía en aquel instante. La dicha y la plenitud que le había regalado el pequeño ser que la esperaba en su habitación comenzaban a mutar a un sentimiento completamente opuesto: desesperación. Por la mente de Magdalena se trazaron varias alternativas frente a la amenaza inminente de ser descubierta, pero la que casi pone en práctica fue la de huir como una desquiciada del comedor, tomar al niño y desaparecer de la faz de la tierra. Cuando estuvo a punto de hacerlo, la superiora completó su frase: −Lo que sea que hayas tomado de las puertas de esta iglesia no te pertenece. Los regalos de los fieles son para Dios. Has robado y me encargaré personalmente de que te arrepientas de haberlo hecho ¡ladrona!− El alivio regresó al cuerpo de Magdalena permitiéndole respirar nuevamente. Si bien la estaban culpando de algo de lo que era inocente, saber que el niño estaba a salvo la reconfortó..

Decidió hacer el ademan de aceptación que siempre utilizaba para sacarse a la superiora de encima lo más rápido posible y pensó en una excusa bastante convincente para salir del aprieto.

−Superiora, lo que tomé del pórtico de la iglesia fue un cachorro de perro que aullaba desconsolado, seguramente por hambre. Lo llevé al patio del convento y le di un poco de leche. Una vez que lo vi mejor simplemente lo dejé ir. Sé que no se aceptan animales en la orden, pero fue simplemente un gesto de caridad hacia un ser vivo que sufría −mintió la muchacha.

La mujer se quedó observándola, tratando de notar algún gesto que delatara que Magdalena mentía. Su excusa no la terminaba de convencer, pero tampoco le extrañaba lo que respondió, dado que ya había tenido que reprender a la joven por traer animales al patio del convento para alimentarlos.

−No sé si dices la verdad, pero lo voy a averiguar. Te vigilo muy de cerca y no voy a permitir que abuses de nuestra hospitalidad. Somos religiosas y ayudamos al prójimo, pero sólo al que lo merece −sentenció la superiora.

Magdalena repitió mecánicamente su ritual de aceptación con la mirada siempre baja y se alejó hacia el rincón del comedor donde le permitían alimentarse junto a Lorenza.

La cocinera, al observar que Elena susurraba al oído de la joven, rogó que no hubiera cometido ningún error que pudiera significarle un castigo por parte de la superiora. Ella conocía a esa monja y sabía lo dura que podía ser si se lo proponía. Lorenza había sido criada del convento cuando joven y había sufrido su rigurosidad. Justamente porque conocía a la religiosa es que casi le leyó los labios cuando amenazó a Magdalena.

−¿Qué pasó, Magda? −indagó Lorenza cuando la joven se sentó en la silla a su lado−.

−Nada; es decir, más de lo mismo: el tema de las flores, mi ropa, lo de siempre −respondió evasiva Magdalena−.

−¿Segura? Porque llevas tu velo en perfectas condiciones esta vez −insistió la cocinera−.

−Sí, segura; es sólo eso. ¡Qué rico huele esto, amiga! ¿Qué es? −preguntó la joven, intentando cambiar de tema−.

−Pollo a la cacerola con mis ingredientes secretos, el menú preferido de las hermanas −respondió Lorenza−.

−Está delicioso, pero no me encuentro del todo bien. Creo que voy a recostarme un rato. Guárdamelo para más tarde, seguro estaré mejor −le pidió la muchacha a su amiga.

Lorenza esta vez no preguntó sobre el estado de salud de Magdalena. Estaba segura de que aquello del malestar era una excusa para retirarse, por lo que simplemente la miró y le sonrió.

La velocidad de sus movimientos la sorprendió aún a ella misma. La adrenalina se apoderó de su cuerpo toda esa mañana y seguía haciéndolo por la tarde. Nuevamente, Magdalena se encontraba encerrada en su habitación desesperada buscando a César entre las mantas con las que lo había cubierto. Allí estaba su ángel, como le decía entre murmullos, esperándola para compartir momentos mágicos. El pequeño no lloraba ni se quejaba como generalmente hacen los recién nacidos, si no que al igual que ella parecía encontrarse inmerso un estado de paz y de plenitud que lo hacía sentirse a salvo.

Evidentemente el destino había utilizado aquellos giros inesperados de los que se vale para marcar la vida de quienes habitan este mundo y los había situado en el mismo lugar y en el momento exacto para que sus existencias se unieran para siempre.

IV

Así pasó un mes. El vínculo que la unía al pequeño crecía incesantemente. Ambos se abastecían el uno al otro. No necesitaban más, se tenían mutuamente. La vida que había sido tan injusta con esos seres inocentes hoy les regalaba momentos de felicidad plena, como ese en el que se encontraban: Magdalena alimentando a César y él regalándole un motivo por el cual seguir luchando. Una segunda oportunidad para ella en este mundo. Un regalo de Dios para él, una madre que lo ame.

La muchacha había cambiado su actitud ostensiblemente en ese último tiempo. No dejaba de hacer ninguna de las tareas que se le encomendaba, pero se mantenía todo el tiempo que podía recluida en su recámara, con la excusa de que aprendía algún rezo o leía nuevas poesías.

Quizás las hermanas no lo notaban; incluso sor Elena desconocía este cambio dado que Magdalena seguía esquivándole la mirada, pero para Lorenza que la conocía como nadie, no pasaba desapercibido. Era en sus ojos, precisamente allí se notaba el brillo. En sus pupilas marrones habitaba la esperanza y el gozo del alma, sensaciones que Lorenza creyó que nunca habitarían en Magda, pues se trataba de una niña que acarreaba sobre sí una cruz muy pesada que le teñia de tristeza la mirada.

Si bien la alegraba profundamente verla casi feliz, temía por ella; temía por el motivo de aquella repentina dicha en la vida de la joven. El mundo no era fácil para las muchachas pobres de la sociedad, incluso no lo era para las de familia acomodada. Sea cual sea la clase social que les tocara en suerte, las mujeres se veían obligadas a aceptar los designios de los hombres que compartían su sangre, quienes decidían por ellas respecto a su futuro. Ellos casaban a sus hijas y hermanas con quienes les convenía, sin considerar sentimientos o anhelos. Una vez desposadas, pasaban a depender de sus esposos en la misma medida y si tenían menos suerte, eran obligadas a ingresar a algún convento a dedicar su vida a una vocación que muchas no tenían.

Pero para las que encima de nacer pobres cometían el error de enamorarse y mostrarse con algún muchacho antes del matrimonio, se ponía aun peor.

Se las tildaba de mujerzuelas y se las excluía para siempre de la sociedad. Dejaban de servir como seres humanos y hasta parecía que Dios les daba la espalda.

Lorenza había vivido en carne propia tal rechazo por el simple hecho de haberse enamorado de niña de un joven que estaba segura que también la quería, pero que no fue tan valiente como para renunciar a un matrimonio por conveniencia para quedarse a su lado.

De todas formas, no se arrepentía. Ella había experimentado lo que era el amor y aunque esto hubiese ocurrido varios años atrás y hoy fuese una mujer de cuarenta años, la intensidad del sentimiento persistía trayéndole recuerdos inolvidables.

Pero no quería lo mismo para Magdalena o por lo menos pensaba ayudarla para salir ilesa del idilio en el que creía que estaba envuelta. Tenía que ser eso, no podía ser otra cosa. Sospechaba que lo que tenía a la muchacha en ese estado era el amor por un hombre. Fue entonces cuando decidió seguirla una siesta, cuando las hermanas se encontraban en la “nona” u “hora de la misericordia”, que para las religiosas suponía la obligación o necesidad de rezar nuevamente en el día.

Vio a Magda ingresar a su habitación sigilosamente, previo a haber chequeado que nadie la observara y cerró la puerta tras de sí, para suerte de Lorenza, sin llave.

La cocinera tomó aire y suspiró, pensando en las distintas posibilidades que podían sorprenderla del otro lado de aquella puerta. Una mirada entre un hombre y una mujer enamorados, un beso o incluso algo más; rogaba que no fuera demasiado tarde. Se decidió y con la fuerza que había acumulado ese último mes de dudas, tomó el picaporte e ingresó a la habitación.

Lo que vio, por supuesto, tiró por el suelo todas sus teorías. No podía creer lo que presenciaba, no era posible; simplemente no podía ser cierto.

La imagen de Magdalena amamantando a una criatura excluía toda lógica posible.

¿Dónde había escondido a ese hijo durante dos meses? Cuando llegó al convento estaba casi desnutrida, definitivamente no tenía barriga de embarazo. ¿Dónde y cuándo había parido? ¿Los dolores que aquejaban a la niña eran síntomas del posparto?

Para Magdalena no fue menor la sorpresa, simplemente se congeló al sentir que la puerta se abría de ese modo súbito pensando lo peor. La tranquilidad volvió a su cuerpo en parte al identificar a su amiga.

No, no podía ser cierto. Eran tantas las dudas y la confusión en la mente de Lorenza que las palabras no le salían de la boca, por lo que optó por cerrar la puerta del cuarto con llave y sentarse en la punta del catre donde reposaban la muchacha y el niño.

Magdalena aún se hallaba en el proceso de volver a la calma luego de un susto mortal, pero era consciente de que iba a tener que ser sincera con aquella mujer si quería mantener su secreto. Además, después de todo confiaba en ella como en nadie y era hora de recibir algo de ayuda.

−No es mi hijo, Lorenza; por lo menos no tiene mi sangre. Es un pequeño que abandonaron en la puerta de la iglesia un mes atrás −comenzó aclarando Magdalena−.

−Pero… ¿hace un mes vive aquí contigo? ¿Cómo has hecho? ¿Por qué no me lo has contado?

−César es su nombre y es lo único y más importante que tengo en la vida −expresó de manera espontánea, aunque al escucharse no se reconoció, pues parecía una desquiciada. Hacía sólo días que el niño formaba parte de su vida y ya sentía una conexión con él que lindaba con la locura−.

−Mientras menos personas sepan de él, mayormente a salvo se encontrará. Sólo me necesita a mí −sentenció la joven, aún presa de aquel sentimiento de posesión y obsesión que le despertaba el pequeño que tenía en brazos−.

−Pero, Magda, estás dándole el pecho. Si no eres su madre, no me explico cómo… −continuaba la cocinera aún confundida con la situación.

Luego de un largo silencio y un suspiro, que evidentemente abrieron la cerradura de un cofre infranqueable que se encontraba enquistado en el corazón de Magdalena guardando sus más tristes recuerdos, las palabras y las confesiones fluyeron como agua de la boca de la joven.

−Como te dije, César no es mi hijo, pero sí parí una niña hace poco más de dos meses; una hermosa niña que me vi obligada a abandonar justo antes de huir y terminar en las escalinatas de ingreso del convento suplicando ayuda. Es por eso que aún tengo leche en mis senos y puedo alimentar al niño. Parece que mi cuerpo no se resigna a no cumplir con su función y a pesar de que el estímulo necesario para que la leche no se corte jamás estuvo, hoy fluye como si hubiese dado de amamantar a César desde el primer momento. Nos complementamos y nos necesitamos mutuamente de una manera sobrenatural −confesó la joven sumida en un halo de paz.

Lorenza iba destensando sus músculos y entregándose por completo al relato de su amiga. Estaba presenciando un acto de honestidad total proveniente de un ser con mucho miedo y desesperación. No conocía los motivos, pero la personalidad ausente de aquella niña, el gesto que llevaba consigo antes de dar con el pequeño y la forma esquiva con la que se refería a sus orígenes le adelantaban aquella sensación.

−Mi hija es el fruto de la violación que sufrí por parte del hombre al que me entregaron a cambio de comida tiempo atrás. Una noche ese hombre me arrancó de la casa que habitaba con mis padrastros y me llevó a la suya. Además de ultrajarme, me mantuvo encerrada los nueve meses de gestación, permitiéndome solamente alimentarme y hacer mis necesidades. En el momento del parto me asistió una mujer que no conozco y de la que no recuerdo ni siquiera su rostro, dado que a causa del sangrado perdí varias veces la conciencia −retomó su relato Magdalena de una manera tan poco habitual para quien sufre semejante atrocidad, pero que se justificaba si se la tomaba como una persona que luego de experimentar sed extrema en el desierto halla un oasis infinito que le dará saciedad de por vida.

Magdalena era una sobreviviente. Una mujer que perdió las ganas de vivir y la esperanza por motivos más que justificantes, pero que halló una fuente de vitalidad que le dio un gran y verdadero motivo para seguir adelante, por lo que el dolor y la pena se hallaban muy lejos de ella a pesar de lo que había vivenciado.

Lorenza sollozaba sin querer hacerlo. Sus ojos despedían gotas de agua provenientes de la profunda angustia que le generaba aquel desgarrador relato. Se enojó con la raza humana por ser tan carente de piedad y le cuestionó a Dios por qué permitía que sucedieran esas cosas.