Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Bier, Kaffee, Wein, Brot, Lebkuchen, Presssack, Karpfen, Schnaps, Baggers und Schokolade – die Autorinnen und Autoren dieses Bandes servieren zehn schmackhafte Krimi-Snacks aus der Region mit zehn schmackhafte Krimi-Snacks aus der Region mit Witz und Originalität. Ein delikates Menü voller Krimischmankerl, das kulinarische und kriminalistische Krimischmankerl, das kulinarische und kriminalistische Spezialitäten aufs Unterhaltsamste miteinander vereint. Wir wünschen einen Mordsappetit bei den Beiträgen von Dirk Kruse, Petra Nacke, Ewald Arenz, Veit Bronnenmeyer, Tommie Goerz, Susanne Reiche, Thomas Kastura, Theobald Fuchs, Sigrun Arenz und Bernd Flessner!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

225 Gramm

FRÄNKISCHE

HAUSMACHER

KRIMIS

10 KULINARISCHE KURZKRIMIS

DEFTIG · FEIN · GROB

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage März 2018)

© 2018 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

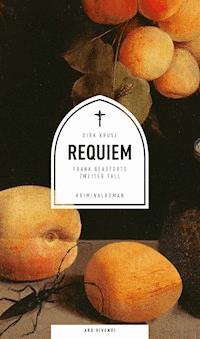

Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg

Motivauswahl: ars vivendi

Coverfoto: © mauritius images / imageBROKER / Simon Katzer

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-914-2

Inhalt

Theobald Fuchs – Der verlorene Sohn

Thomas Kastura – Himmelforster Hund

Susanne Reiche – Karpfen gebacken

Dirk Kruse – Black Coffee

Bernd Flessner – Dou gibbs kan Baggers

Petra Nacke – Tonic Nummer 3

Ewald & Helwig Arenz – Komm, süßer Tod

Veit Bronnenmeyer – Der Brot-und-Butter-Fall

Sigrun Arenz – Hänsel und Gretel im Lebkuchenwald

Tommie Goerz – Das letzte Bier

Die Autoren

Theobald Fuchs – Der verlorene Sohn

Um es vorneweg und unmissverständlich klarzustellen: Ich kann die Ereignisse hier nur so wiedergeben, wie sie mir geschildert wurden. Der Leser muss also darauf vertrauen, dass das, was mir die sterbende Greisin erzählte, der Wahrheit entsprach, und hoffen, dass auch ich ein unverfälschtes Zeugnis ablege, soweit mir das als fehlerbehaftetem Erdenwurm überhaupt möglich ist. Doch will ich mich nach Kräften bemühen und weder hinzufügen, was nicht dazugehört, noch weglassen, was nicht verschwiegen werden darf. Doch – dass ich überhaupt niederschreibe, was ich weiß, obwohl ich doch zumindest dem Anschein nach dem Beichtgeheimnis unterliege … ach! Was soll ich da sagen? Man wird am Ende verstehen: Es muss einfach sein.

Es heißt übereinstimmend, dass im Grunde alle mehr als einverstanden waren, als damals der Pürner Heinrich seine Schwägerin heiratete, die Lissi, geborene Elisabeth Solz aus Stöppach, weil ja Lissis erster Mann, Heinrichs Bruder Leonhard, viel zu jung und völlig unerwartet gestorben war und sie alleine zurückgelassen hatte. Verbrannt war der, Mitte der Fünfzigerjahre, als der Schuppen hinter dem Gasthaus Zum blauenOchsen in Flammen aufgegangen war.

Ob es dann allerdings eine gute Idee gewesen war, dass der Heinrich der Lissi ein Kind gemacht hat, obwohl zwei von den vier Großeltern Geschwister gewesen waren, darüber lässt sich streiten. Das Kind jedenfalls war, soweit man das erkennen konnte, zufrieden mit seinem Leben, auch wenn er niemals richtig schreiben oder rechnen lernte, der kleine Erwin Pürner. Selbst mit dem Sprechen tat er sich schwer, aber wie das oft so geht – da kann eines etwas überhaupt nicht, wird dafür aber komplett entschädigt mit einer völlig anderen Gabe. Im Fall vom Erwin mit einer glockenreinen Gesangsstimme und einer Musikalität, dass es kaum zu beschreiben ist. Denn singen konnte der Erwin beliebig viele Lieder auf Anhieb, wenn er sie nur einmal gehört hatte. Bis heute noch kennt er wirklich unzählige Melodien und Texte auswendig und kann dazu auf der Gitarre spielen wie ein amtlicher Zigeunerhäuptling.

Bloß dass es halt nicht vorstellbar war, dass er irgendwann die Gastwirtschaft übernehmen würde, mitsamt der Metzgerei. Die hatte der Leonhard mit unbestreitbar phänomenalem Erfolg betrieben. Jedenfalls bevor er sowohl auf dem Anwesen als auch im Ehebett vom Heinrich abgelöst wurde. Notgedrungen, da doch jemand den Hof und die Gaststätte quasi mitsamt Wirtin übernehmen musste, nachdem sie Leo tot aus den Trümmern gezogen hatten. Tot und – wie es einer der Freiwilligen Feuerwehrler beschrieb, der mitgeholfen hatte, den Leichnam aus dem Brandschutt herauszugraben: »Zusammengehutzelt und schwarz verkohlt wie eine verschmorte Kruste.«

Und einer seiner Kameraden ergänzte: »Bloß wenn die auf einem Schäuferle daherkommen tät, müsst man den Koch aus dem Dorf jagen.«

Rein genetisch betrachtet war da freilich nichts Unersetzliches verloren gegangen. Es spielte nämlich keine Rolle, ob der Pürner Leonhard es hingekriegt hatte, Nachwuchs zu zeugen, oder ob sein Bruder das hatte erledigen müssen. Heinrich und Leonhard waren nicht nur Brüder, nein, sie waren sogar Zwillinge gewesen. Und zwar die uneinigsten eineiigen Zwillinge, die man sich nur vorstellen kann! Erwin, der Sohn, den Heinrich kurze Zeit nach der Brandkatastrophe zeugte und der seinen Onkel naturgemäß nie kennenlernte, besaß die gleichen strohblonden Haare wie die beiden Brüder, das gleiche runde rotbäckige Gesicht und die gleichen wasserblauen Augen.

Womit es sich dann aber auch schon hatte mit den Gemeinsamkeiten der beiden Brüder, sowohl äußerlich als auch vom Charakter her. Denn der Leonhard hatte von Geburt an ein kurzes Bein, worunter er sehr litt. Früher natürlich ganz ausgesprochen arg, als Kind in der Nazi-Zeit, aber danach nur unwesentlich weniger, weil selbst so viele Jahre nach dem Kriegsende den Leuten das Bild vom teuflischen Dr. Goebbels in Berlin immer noch sehr lebensfrisch vor den Augen stand. Heinrich hingegen war groß und gerade gewachsen und hatte seinerzeit für einen so einwandfreien Arier gegolten, wie er in Himmlers germanischen Phantasmagorien herumstolzierte. Und die Frauenherzen waren ihm zugeflogen, dass es geradezu beängstigend gewesen sei. So sagte man’s mir, und ich habe keinen Grund, an der letzten Rede einer Sterbenden zu zweifeln.

Wenn es also nur ums Aussehen gegangen wäre, wäre es vollkommen unverständlich geblieben, dass den Heini ein Hass auf seinen Bruder plagte, wie er nur selten unter Zwillingen vorkommt. Aber das kam von den paar Minuten her, die er länger im Bauch der Mutter verbracht hatte als sein Bruder, der es mit seinem kurzen Bein als Erster ins Licht der Stube schaffte, wo die Hebamme mit einer dampfenden Schüssel heißen Wassers saß und der Pürnerin beistand. Uraltem Brauch und Sitte gehorchend, galt Leo, der Erstgeborene, als Erbe von allem: dem Gasthaus, dem übrigen Anwesen, den Feldern und dem Wald.

Ein Erbe, dessen er sich – entgegen den Erwartungen nicht weniger Nachbarn – als würdig erwies. Denn als er die Wirtschaft vom Vater nach dessen frühem Tod übernahm, packte Leo mit Geschick und Sachverstand an und galt bald weit über das Dorf und die Gemeinde hinaus als der beste Metzger, den die lange Ahnenreihe der Pürners je hervorgebracht hatte. Und weil nur wenige andere Dinge einen so anspornen wie Erfolg, wurde er von Jahr zu Jahr fleißiger und bekannter. Seine Stadtwurst, seine Bratwurst, seine Sülzen und seine Salzknöchle genossen höchstes Ansehen in nah und fern, übertroffen noch von der endemischen Hirnwurst, die sogar im Freizeitführer eines lokalen Ratgeberverlages empfohlen wurde. Doch die absolute Krönung von Leos Kunstfertigkeit war sein Roter Presssack.

»Regelrecht zum Reinlegen« schmeckte der, wie es angeblich der damalige Pfarrer, einer meiner Vorgänger im Amt, einmal auf den Punkt brachte, während er sich zufrieden über den schwarz berockten Wanst strich. Sodass es niemanden sonderlich wundernahm, als Leonhard Pürner im August, als sich die Aufregung über den Arbeiteraufstand drüben in der Ostzone schon wieder gelegt hatte, seine Verlobung mit Lissi bekannt gab, die damals als eine der schönsten unverheirateten Frauen in der ganzen Landgemeinde Treuf galt. Er ehelichte sie im darauffolgenden Jahr 1954 am ersten Tag des Monats Mai in der Dorfkirche. Ein rauschendes Fest schloss sich an, das später vor allem deswegen als legendär galt, weil zum ersten Mal in der Geschichte des Wirtshauses der Bierkeller bis zum letzten Tropfen leer getrunken wurde und kein noch so kleines Zipfelchen Bratwurst übrig blieb. Man hätte wahrscheinlich noch an Weihnachten von dem Hochzeitsgelage gesprochen, wenn nicht im September etwas geschehen wäre, das niemand erwartet hatte.

Und das war noch nicht der Brand gewesen, da werde ich mich hüten, vorzugreifen auf Dinge, die erst später passiert sind! Schließlich habe ich von Anfang an den Vorsatz gefasst, hübsch in der Reihenfolge zu berichten, wie ich es selbst gehört habe.

Um aber verstehen zu können, was da niemand erwartet hatte, muss man wissen, was aus dem Heinrich geworden war, der sich ja praktisch absolut ohne äußerliche Vorgaben auf seinen Lebensweg machte. Man würde sich schwertun, wenn man vor der Aufgabe stünde, aus Heinrichs Charakter herauszudestillieren, ob man ihn erst zum Krieger gemacht hatte oder ob er ganz umgekehrt von Anfang an für den Soldatenberuf geschaffen gewesen war.

Mit gerade mal sechzehn, nur wenige Wochen vor Kriegsende, hatte man ihn noch zum Militär geholt, und er schaffte es tatsächlich, in der nahe gelegenen Oberpfalz, zwischen Achtel und Hirschbach, wo die Waffen-SS den Richtung Böhmen vorrückenden Amerikanern noch ein letztes barbarisches Gefecht lieferte, ein Eisernes Kreuz zu verdienen, ohne die kleinste Schramme davonzutragen.

Es wurde über den Krieg hernach nicht viel gesprochen, als der in der großen Katastrophe geendet war. Man machte schlicht und einfach das wahnsinnige Regime für alles verantwortlich und schaute zu, dass man in Ruhe weiterleben konnte. Während wir heute wissen, dass das breite Volk nicht weniger verblendet als sein Führer war – bloß dass zu jener Zeit wirklich keiner Lust hatte, diese Dinge zu diskutieren. Auch Heinrich verlor kein Wort über seine Erlebnisse. Er wurde aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und kehrte gerade rechtzeitig zurück ins Dorf, um bei der Ernte zu helfen. An starken Armen herrschte damals ja generell überall Mangel. Den Winter über zog er sich in seine zugige Stube im ersten Stock zurück oder saß am großen Kachelofen in der Gaststube und las – als diese ab Oktober 1945 unter Aufsicht der amerikanischen Besatzer erschienen – alle Ausgaben der neu gegründeten Nürnberger Nachrichten, derer er habhaft werden konnte, vom ersten bis zum letzten Buchstaben.

So ging das bis zum Frühjahr. Dann, eines Tages im April, stand er vom Frühstückstisch auf und sagte: »Ich geh fort. Macht euch keine Sorgen.«

Er verließ das Dorf, kehrte seiner fränkischen Heimat überhaupt den Rücken. Wie man erst sehr viel später erfuhr, gelangte er in mehreren Etappen bis nach Algerien und trat dort in die Fremdenlegion ein. Da war er gerade mal achtzehn Jahre alt. Die Eltern hätten aus Stein sein müssen, wenn sie der Verlust ihres Zweitgeborenen nicht geschmerzt hätte. Heinis Mutter trauerte, aber kam irgendwie darüber hinweg, der Vater jedoch grollte und fraß den Groll und den Schmerz so lange in sich hinein, bis dieselben von ganz alleine weiterfraßen und den alten Pürner inwendig auflösten wie einen Kloß, der zu lange im lauwarmen Wasser schwimmt. Drei Monate brauchte der Krebs nur, dann, 1950, war er tot.

Ich musste schlucken, als ich sah, wie Lissi, die ihre letzten Kräfte zusammenkratzte, um mir zu berichten, eine Träne über die Wange lief. Ihre Erinnerung näherte sich nur langsam der schrecklichen Nacht, in der sie ihren ersten Mann verlor. Sie entsann sich der kleinsten Details, zum Beispiel sogar des Datums der Schlacht um Điện Biên Phủ im Norden des heutigen Vietnams, wo Heinrich, ihr Schwager in spe, erneut, diesmal für die französischen Kolonialherren, einen verzweifelten Kampf kämpfte. Die Schlacht tobte auf der anderen Seite der Welt, während Lissi und Leo Hochzeit hielten, und endete nur eine Woche nach der Trauung. Die siegreichen vietnamesischen Unabhängigkeitskämpfer nahmen Heini gefangen, aber schon im August wurde er freigelassen und nach Frankreich zurückbefördert.

Und dann, wenige Monate nach der Hochzeit, war er wieder zu Hause. Der Leo war da schon der Wirt und Herr des Hauses, und die alte Mutter stand in der Küche, briet die Würste und rollte die Klöße. Die Mutter hätte beinahe der Schlag getroffen, so erschrak sie sich, als der längst tot geglaubte Heini in die Stube trat und ganz, als sei er nur ein paar Stunden draußen gewesen, ein fröhliches »Grüß Gott« an die Runde richtete und hinzufügte: »Da bin ich wieder.«

Es gibt ironische Geister, die würden wohl sagen, dass an dem Sonntag, der auf die überraschende Rückkehr vom Heini aus Indochina folgte, dem Pfarrer von Kirchensittenbach, wohin auch Bewohner vom Hohenstein zum Gottesdienst gingen, wirklich nichts Besseres einfiel, als das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu bemühen. Ein Gleichnis, das der Dorfbevölkerung eh nur schwer oder gar nicht in den Kopf gehen wollte, auch wenn sich schon zahlreiche Geistliche zuvor aufrichtig bemüht und dabei abgezappelt hatten, die Botschaft Jesu zu erklären. Für die fränkischen Bauern sah die Sache ganz einfach aus: Der Bruder, der laut Bibel sein Erbe verprasste und als heruntergekommener Bittsteller nach Jahren ohne Lebenszeichen wiederauftauchte, hätte bei ihnen keine Gnade gefunden. Schließlich war er selbst schuld gewesen an seinem Elend, schließlich hatte er keine Rücksicht auf die Eltern genommen, sondern sich vielmehr für etwas Besseres gehalten, als sei er seinen Nachbarn und Verwandten haushoch überlegen. Für die Leute in Stöppach, Treuf oder Kleedorf geschah es dem verlorenen Sohn nur recht, dass er ins Elend stürzte, und sie hätten sich sein Gejammere entschieden verbeten.

Mit dem Heini war es freilich etwas anders, weil ja weder er ein irgendgeartetes Vermögen verschleudert hatte noch Leo sich über seine unerwartete Heimkehr beklagte. Im Gegenteil: Leo schloss vom ersten Augenblick an den Zwillingsbruder, der ihm zum zweiten Mal geschenkt wurde, erneut ins Herz, und der wiedergefundene Sohn erwies sich als umgänglich und gut gelaunt. Und Lissi – Lissi, die ihren Schwager praktisch noch nicht gekannt hatte – freute sich sehr über seine Wiederkunft. Oder vielmehr, gestand sie mir mit ganz leiser Stimme, sodass ich mich nahe über sie beugen musste, um sie zu verstehen, war Lissi vom ersten Augenblick vernarrt in ihn. »Vernarrt« sagte sie wörtlich, und mir schwante schon, dass da noch mehr dahintersteckte.

Ganz anders jedoch die Mutter: In ihr brach sich ein lange Jahre unterdrückter Abscheu Bahn. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sich Heinrich damals, als er zur SS einberufen wurde, lieber hinter den Kartoffeln im Keller versteckt, als loszuziehen, um die Söhne anderer Mütter zu töten. Nein, sie habe Heinrich nicht verzeihen können, dass er freiwillig und gerne zu den Soldaten gegangen war. »Ein Mörder ist das, der jetzt unter meinem Dach lebt«, schimpfte sie laut und offen vor allen Leuten, »ein Menschenwürger, ihr werdet es sehen – uns alle wird er noch umbringen.«

Ein ganz klein wenig recht hatte sie freilich dann schon behalten. Wobei es wie immer auch von Anfang an ein paar Leute gab, die ihr eilig zustimmten und von einem bösen Zwischenfall munkelten, den es in der Kindheit der beiden Buben gegeben haben sollte. Woran sie schon damals die teuflische Veranlagung Heinis abgelesen haben wollten. Lange Jahre lag dieses Geschehen zurück, die alten Leute übertrieben sicherlich und steigerten sich in ihre Abneigung gegen den fröhlichen und immer noch hervorragend aussehenden Heini hinein. Das aber war Lissi wichtig, dass ich mir das gewiss merkte, wiederholte sie, wie gut der Heini damals ausgesehen habe, und wie stark und gesund er gewesen sei.

Weswegen ich es zwar schon für glaubhaft halte, dass irgendwann Leonhard im Dorf-Backofen gesteckt und um Hilfe gerufen hatte, aber dass der kleine Heinrich mit zehn oder elf Jahren bereits dabei gewesen sein soll, ein Bündel Reisig zu entzünden, das halte ich für nichts als ein Schauermärchen. Das war wahrscheinlich schlichtweg üble Verleumdung, und in meiner Zeit als Pfarrer verschiedener Landgemeinden muss ich leider sagen, dass dies nichts Außergewöhnliches ist in den Dörfern und Weilern der Hersbrucker Schweiz. Der Kampf gegen das Geifern der Leute und das Sticheln und die üble Nachrede ist so hoffnungslos wie der gegen eine neunköpfige Schlange.

Ich denke mir, dass dieses Gerücht sich in Lissis Erinnerung eben deswegen so eindrücklich festsetzte, weil Leo ja am Ende tatsächlich im Feuer umkam. Als der Leonhard von der Tenne gestürzt war, wäre aber aller menschlichen Voraussicht nach sowieso jede Hilfe zu spät gekommen. Sein Genick war gebrochen, doch er war nicht sofort tot gewesen. Man fand Ruß in seiner Lunge, das wusste man schon damals richtig zu deuten, auch ohne DNA-Test und Computerdatenbank. Nicht zuletzt wegen der Luftangriffe auf die Städte hatte die Nürnberger Polizei, die pflichtgemäß, aber ohne übertriebenen Aufwand die Todesursache untersuchte, reichlich Erfahrung mit Verbrannten und Erstickten. Tod durch einen tragischen Unfall mit einer Petroleumlampe, so hieß es dann im offiziellen Abschlussbericht.

Heini verkroch sich die ersten Wochen nach dem Unglück; kein Wunder, er war ja ebenfalls übel verletzt, sein Kopf steckte in einem dicken Verband, und er hatte seinen Bruder verloren, kaum dass die zwei wieder glücklich vereint waren, da war es schon berechtigt und nachvollziehbar, dass er blöd aus der Wäsche sah.

Denn er hatte das Können seines Bruders aufrichtig bewundert, vor allem vom Presssack war er geradezu hingerissen, und sein Lob auf Leo wollte kein Ende nehmen. Zumal die beiden Brüder sich eine Sache erlaubten, worüber die Leute noch wochen- oder gar monatelang redeten, fast so lange jedenfalls wie später über den grauenhaften Tod des Leonhard Pürner in der brennenden Scheune.

Ein paar Geschichten hatte der Heini dann nämlich doch erzählt von seiner Zeit in Indochina, während die Familie im Winter in der großen Stube um den Ofen gesessen war, während es draußen schon um vier Nacht wurde und der eine oder andere Schneesturm durch das Dorf heulte. Meistens stand die Mutter dann brüsk auf und ging hinaus in die Küche, aber Leo und Lissi kümmerte das nicht, sie hörten gespannt zu, wenn Heini die Urwälder und die fremdartigen Tiere Vietnams, die Menschen und deren Sitten, vor allem deren Gepflogenheiten beim Essen schilderte.

Die Folge war nicht schwieriger vorherzusehen als eins und eins zusammenzuzählen. Nämlich dass Leo Lust bekam, auch einmal einen Hund zu braten und selbst zu probieren, ob dessen Fleisch wirklich scharf schmeckte und den eigenen Körper erhitzte. Der Heini war natürlich gleich mit dabei und ein ziemlich junger, aber ausreichend großer Hund schnell gefunden, der sich noch nicht recht entschieden hatte, zu welchem Hof er endgültig gehören wollte. Was ihm zum Verhängnis wurde, denn die Brüder lockten ihn mit einem Stück duftender Leberwurst zu sich und zogen ihm geschwind wie der Blitz eine Drahtschlinge um den Hals, sodass das arme Tier wahrscheinlich gar nicht recht wusste, wie ihm geschah, als es schon gehäutet und ausgenommen an einem eisernen Haken unter der Decke des Schlachthauses hing und sein Blut darunter in einem Blecheimer dampfte.

Als sie mir von dem Streich, der ja immerhin fünf Jahrzehnte oder mehr zurücklag, berichtete, musste Lissi allem Kummer und selbst der Todesangst zum Trotz kichern.

»Weißt du, was das Beste wäre?«, hatte der Heini zum Leo gesagt. »Das Beste wäre, du machst aus dem Vieh auch deinen Roten Presssack. Meinst, das geht?«

»Und?«, fragte ich Lissi. »Hat er das gemacht?«

»Freilich«, hatte die Lissi geantwortet. »Freilich haben wir es so gemacht. Erst haben wir die Keulen gegessen, die ich sauber herausgebraten hab. Das Fleisch war wirklich scharf, das müssen Sie mir glauben, Herr Pfarrer! Und Herz und Nieren haben wir uns am andern Tag gemacht, mit Kraut, und aus dem Rest ein Gulasch und den Presssack. Wissen Sie, in einen Presssack, da kann eigentlich alles hinein, jedes Fitzelchen vom Vieh. Auch alles, was sonst übrig bleibt: das kann da hinein.«

Daraufhin verstummte die alte Frau, sie schloss die Augen, und ich war mir einen Moment lang unsicher, ob sie nicht gerade gestorben war, ohne dass ich jetzt noch erfahren würde, worauf sie mit ihrer langen Beichte hinauswollte.

Doch dann schlug sie die Augen wieder auf, seufzte tief und fuhr fort.

Drei Tage nach dem Brand bekam die Feuerwehr zum Dank ein Fass Bier und dazu Schlachtschüssel spendiert. Die Menschen sind ja unschlagbar, wenn es darum geht, Angst und Schrecken zu vergessen und am Morgen nach einer großen Katastrophe – jedenfalls diejenigen, die noch am Leben sind – aufzustehen, in die Hände zu spucken und weiterzumachen. Daher entwickelte sich dann aus dem Totenschmaus für Leonhard Pürner schon beinahe ein lustiges Fest. Auch aus den Nachbarorten waren zahlreiche Gäste erschienen, und die jungen Frauen, die beim Bedienen aushalfen, kamen kaum hinterher, einen dampfenden Teller nach dem anderen aus der Küche zu schleppen. Es gab heiße Brat- und Leberwürste, Schlachtteller, Kutteln und Rinderbraten und dazu Sauerkraut und Kartoffeln. Viele, denen noch genug Hitze vom Schuppenbrand in den Knochen steckte – und die sich ohnehin auskannten damit, was gut war –, entschieden sich aber für Stadtwurst mit Musik oder eben einen Teller Presssack mit Schwarzbrot.

Schon seit unvordenklicher Zeit hatte die Familie Pürner den Blauen Ochsen betrieben, Generation für Generation hatten die Väter die Söhne gelehrt, wie man aus dem Schwein die besten Speisen bereitete, insbesondere den berühmten Presssack, mit einem Anschnitt wie roter Marmor. Sodass man jetzt hätte meinen können, das Rezept dazu sei auf immer von der Erde verschwunden, zusammen mit dem letzten Eingeweihten, dem Leo.

Vielleicht schmeckte es den Leuten gerade deswegen so ausgezeichnet, weil man dachte, ohne den Leo würde es niemals mehr so gut werden. Dabei hatte die Lissi praktisch über Nacht die Metzgerei übernommen, denn sie wusste freilich auch, wie’s ging, bloß dass sie halt die Frau war. Den Presssack hatte sie zubereitet, und keiner merkte einen Unterschied.

Ja, warum denn nicht der Heini eingesprungen war, könnte man fragen. Hier gab es tatsächlich eine Entwicklung, über die sich nicht wenige wunderten. Der Heinrich wurde an demselben Tag Vegetarier, als im Blauen Ochsen das Schlachtfest für die Feuerwehr ausgerichtet wurde. Später glaubten viele, er sei es schon sofort nach dem Brand geworden, als er die gerösteten Überreste seines Bruders erblickte. Aber das stimmt nicht.

Der entscheidende Punkt war, dass in der Nacht von dem Brand der Leo nicht alleine in der Scheune gewesen war. Er war vielmehr dazugekommen, nachdem sich Heinrich mit seiner heimlichen Geliebten dort auf ein Stelldichein getroffen hatte. Die Scheune, die eigentlich nicht viel mehr als einen Schuppen dargestellt hatte, war unter dem Dach zur Hälfte als Heuboden ausgebaut. Dort oben überraschte Leonhard seinen Bruder – wie es so schön heißt – in flagranti, als der gerade tatkräftige Beihilfe zum Ehebruch leistete. Lissi konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber sie vermutete, dass Leo schon länger einen schlimmen Verdacht gehegt hatte, weil: Warum hätte er sonst ein Fleischerbeil bei der Hand gehabt, nachdem er mit seinen verschieden langen Beinen die wacklige Leiter emporgestiegen war? Leo muss auch gar nicht lange gezögert haben, als er mit eigenen Augen zu sehen glaubte, was er wohl schon das ganze Frühjahr über befürchtet hatte – wobei er aber leider einem gewaltigen Irrtum aufsaß.

Wie dann der Heinrich zwei Wochen später den Verband von seinem Kopf löste, sahen sie es alle, die Nachbarn, die Männer vom Stammtisch, die Gäste aus der Stadt: Sein linkes Ohr war verschwunden. Sauber direkt am Kopf abgeschnitten.

Wenn jemand fragte: »Sag Heinrich, wo ist denn das Ohr?«, dann antwortete er immer, ein Dachziegel habe ihn ganz unglücklich getroffen, während der Löscharbeiten, und ja: Das sei sehr bedauerlich, aber eigentlich hätte er ein riesiges Glück gehabt, dass es nicht den Kopf erwischt hatte. Was ja auch insgesamt und sowieso der Wahrheit entspricht. Denn nicht auszudenken, wenn Leo besser gezielt hätte. Was bestimmt in seiner Absicht gelegen hatte. Aber so rollte der angeritzte Heinrich zur Seite, vor Schmerz schreiend, völlig ahnungslos, was da mitten in einem glückseligen Moment über ihn hereingebrochen war, und Margot, die Frau des Heinz Wirtsleitner, des Großbauern vom gegenüberliegenden Anwesen, reagierte ohne groß nachzudenken. Sie lag auf dem Rücken und stieß Leo, der nach vorne stürzte, um seinem Bruder den Garaus zu machen, mit beiden Füßen vor die Brust. Worauf Leo wahrscheinlich nicht wirklich vorbereitet gewesen war, sodass er keine Chance hatte, sinnvoll zu reagieren. Er stürzte rücklings über die Kante der Zwischendecke und krachte unten mit voller Wucht auf den gestampften Lehmboden. Dort lag er dann mit verdrehten Augen und machte nicht einen Mucks mehr, weshalb die drei Zeugen des Unfalls sicher waren, dass Leo tot war.

Drei waren es, denn Lissi, die auf dem Weg vom Schweinestall zufällig beobachtet hatte, wie Leo in der Scheune verschwand, war ihm gefolgt und musste das alles mit ansehen, im flackernden Licht der Petroleumlampe, die er am Fuß der Leiter abgestellt hatte. Kein Wunder, dass sie kein Interesse daran hatte, später über den Vorfall auch nur das kleinste Wörtchen zu verlieren. Eben bis sie auf dem Sterbebett lag und sie ihrer Seele, die schon in der Abreise begriffen war, Erleichterung verschaffen musste. Deshalb rief man auch nach mir, dem Pfarrer.

Erwin war, als ich eintraf, bei seiner Mutter am Fußende des Bettes gesessen, auch an ihm waren die Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Recht wackelig kam er mir vor, sein kleines Kindergesicht wurde von einem weißen Stoppelbart eingefasst, die Haare auf dem Kopf waren ihm längst ausgegangen. Da seine Mutter ihm erklärt habe, dass sie sehr müde sei und jetzt lange schlafen müsse, hatte er ihr dreimal das Lied Der Mond ist aufgegangen vorgesungen, ehe sie ihn hinausschickte, sodass wir schließlich alleine waren, die alte Frau und ich, in der niedrigen Stube, in der fast ihr ganzes Leben über ihr Bett gestanden hatte.

Ich erinnerte mich dunkel an ein paar Bemerkungen der Alteingesessenen, die ich aufgeschnappt hatte, nicht lange, nachdem ich als Jungpfarrer im Dorf angekommen war. Dass die Frau vom Wirtsleitner, einem grimmigen und schweigsamen Kerl, der den Besuch in der Kirche mied wie der Teufel selbst – dass die Wirtsleitnerin also vor vielen Jahren von einem Tag auf den anderen abgehauen sei, irgendwohin, niemand konnte sagen wohin, und dass der Mann danach mehr und mehr vereinsamt sei.

»Und dann? Was habt ihr dann gemacht?«, drängelte ich, da ich befürchtete, dass Lissi mir in letzter Sekunde noch in die Ewigkeit entwischen könnte.

»Ich hatte das abgehauene Ohr, als es da neben mir lag, ohne nachzudenken in die Tasche meiner Schürze gesteckt. Was hätte ich denn tun sollen, um Gottes willen?«, klagte sie mit ersterbender Stimme. »Es im Garten vergraben? Auf den Misthaufen werfen, damit die Hühner es zusammenpicken? Dem Hund zum Fraß …?«

Sie holte Heinrichs Ohr erst wieder aus der Tasche ihrer Kittelschürze, als sie in der Wurstküche stand und den Fleischwolf stehen sah, mit dem sie den Presssack für den Leichenschmaus zubereiten wollte.