Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

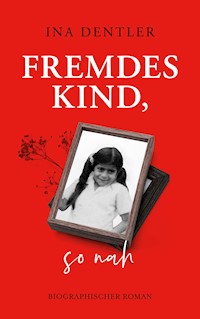

Die 35-jährige Lehrerin Jana adoptiert 1975 ein siebenjähriges Mädchen mit indigenen und afrikanischen Wurzeln, von dem sie nicht mehr als den Namen weiß: Maria Grisales. Von deren früher Kindheit, in der sie Hunger, Gewalt und Missbrauch erlitten hat und die für ihr weiteres Leben prägend bleibt, erfährt Jana erst später. Davon erzählt sie ebenso wie von Marias oft selbstzerstörerischer Suche nach Identität und dem ihr bestimmten Platz in der Welt. Als junge Frau vagabundiert Maria für mehr als ein Jahrzehnt durch Europa und Amerika, bevor sie versucht, in Berlin sesshaft zu werden. Immer wieder tun sich Abgründe auf, doch es entstehen auch Freundschaften und Liebesbeziehungen, die allerdings an Marias Selbstzweifeln zerbrechen. Jana ist in all den Jahren für sie da, soweit Maria das zulässt. Nur dieses eine Mal nicht … Marias Lebensgeschichte beruht auf wahren Begebenheiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis:

Die mit einem *) gekennzeichneten Worte sind diskriminierend oder können so empfunden werden. Deren Verwendung in diesem Roman steht im Kontext mit der Handlung, entspricht aber weder der Sichtweise, der Haltung noch dem Sprachgebrauch der Autorin.

Über die Autorin:

Ina Dentler wurde 1938 in Berlin geboren, wo sie auch heute noch lebt. Sie hat sowohl eine kaufmännische, künstlerische als auch sozial-pädagogische Ausbildung und leitete, bevor sie sich ausschließlich dem Schreiben widmete, fünfundzwanzig Jahre die sozialpädagogische Abteilung und das Internat einer Ausbildungsstätte für gesundheitlich beeinträchtigte Jugendliche.

Die Autorin hat außer Erzählungen in Anthologien und in einem Sammelband mehrere Romane veröffentlicht; zuletzt 2014 den Roman ‘Zerbrochenes Deutsch - Zweimal Berlin-Haifa’ im AphorismA-Verlag.

Weiteres zu ihren Veröffentlichungen finden Sie unter www.Inadentler.de.

Für Adriana und Ulla

Inhaltsverzeichnis

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizen

Maria

Janas Notizbuch

Maria

Abschied

Maria

nimmt, über den Laptop gebeugt, ihr Gesicht dunkler als im Spiegel wahr. Ihr Afro füllt die ganze übrige Fläche. Sie setzt sich auf. Zögert. Ihr ist bewusst, dass es sich um einen Vertrauensbruch handelt. Nicht der erste, aber es wird der entscheidende sein, denn Janas Schreibtisch ist immer tabu gewesen; ebenso der ihre.

Die Frage, ob sie dieses ungeschriebene Gesetz übertreten darf, schüttelt sie energisch aus dem Kopf. Sie ist unehrlich, das ist nur eine Floskel. Das Zusammentreffen mit ihrer Adoptivmutter kurz zuvor wirkt dann auch wie ein Brandbeschleuniger: Den Laptop aufklappen und hochfahren, das Zusammenzucken, als sie wie ertappt das dem Bildschirm unterlegte Foto von Jana sieht. Es zeigt Jana eingerahmt von Bücherregalen an ihrem Schreibtisch sitzend. Die Aufnahme von ihr ist Rolf gut gelungen. Dazu ihre Umgebung – harmonisch, sogar die Farben der Buchrücken, der Bilder, die kupferne Tischlampe – einfach alles perfekt.

Perfekt, das ist das Schlüsselwort. Bei alldem, was sie selbst bis zu ihrem nun bald dreißigsten Lebensjahr versucht hat, gab es nie eine Chance, auch nur ein wenig an Jana heranzureichen. Mit beginnender Pubertät hat sie diese Versuche nicht nur eingestellt, sondern ins Gegenteil verkehrt. Die größtmögliche Provokation war ihr gerade recht gewesen; auch bösartige Verleumdungen nicht ausgenommen. Konnte man sie, die Versagerin, überhaupt lieben? Die Begegnung vor einer halben Stunde hatte die Frage beantwortet.

Wenn Jana bislang die Haustür für sie öffnete, wurde sie in die Arme genommen, obwohl ihre Adoptivmutter wusste, dass zumeist Probleme die Ursache für ihren Besuch waren. Diesmal aber war Jana schweigend im Türrahmen stehen geblieben.

Wie Maria trug sie in der einen Hand ein Gepäckstück, in der anderen hielt sie den Haustürschlüssel. Maria meinte in Janas entsetzt aufgerissenen Augen ihre Gedanken lesen zu können: Nur das nicht. Seit Jahren habe ich es befürchtet. Maria obdachlos. Weiß nicht wohin. Schlägt hier auf, nachdem alle anderen Versuche, Unterschlupf zu finden, erfolglos waren.

So war es nicht, aber Maria nickte, als würde eine Antwort von ihr erwartet. Hob und senkte die Schultern. Als Jana noch immer schwieg, stellte sie ihr Gepäck auf dem Boden ab: den Rucksack, an dem ein Paar Stiefel mit dicken Profilsohlen hing, und einen eingerollten Schlafsack. Um den Hals trug sie nur noch eine kleine, abgewetzte Ledertasche mit den wichtigsten Habseligkeiten, von der sie sich nie trennte: Ausweis, Schlüsselbund und Portemonnaie, in dem kein Geld, sondern nur ein Rezept steckte, eine metallene Bonbondose voller Tabletten, so viele, dass sie mindestens für ein, zwei Tage reichen würden, bis sie … Daran wollte sie nicht denken, aber sie musste in dieser Zeit zu einer Entscheidung kommen. Und dann war da noch das Schweizer Taschenmesser, das sie Rolf, bevor sie mit achtzehn erstmals auf Tour gegangen war, gemopst hatte. Es hatte ihr gute Dienste erwiesen.

Mit einem resignierten Seufzer trat Jana einen Schritt zurück und bat sie mit einer unwilligen Kopfbewegung herein.

Ohne ein Wort zu sagen, lief Jana die Treppe hinauf in ihr Arbeitszimmer. Maria hörte das Klappern ihrer Absätze. Zornige Klopfzeichen auch die Treppe wieder herunter. Jana schob ihr eine Klarsichthülle in die Hand, musterte sie dabei von oben bis unten.

»Hast du dich überhaupt mal angesehen«, fragte Jana.

Hatte sie, in einer Schaufensterscheibe. Aber was hätte sich ändern lassen? Die Nacht im Keller des Abrisshauses – wie hätte die keine Spuren hinterlassen können? Ihre Suche nach einem Schlafplatz in Kellerverschlägen. Die Türen aufgebrochen oder eingetreten. Dahinter zerstörte Gegenstände aller Art, zerschlagenes Geschirr, Glas, zerwühlte Kartons. Der Geruch nach Kohlenstaub und Feuchtigkeit und nach Tierkadavern. Mäuse? Katzen? Sie war auf die Außentreppe geflüchtet und hatte sich in die von einem Plastikdach geschützte Ecke gedrückt. Das Trommeln des Regens hielt sie lange wach. Kaum eingeschlafen schreckte etwas Weiches sie auf und machte sich bei ihrer heftigen Bewegung flink davon. Ein Hund? Nein, der wäre in der Nähe geblieben. Eine Ratte? Sie sprang auf und lief, ihre Sachen hinter sich her schleifend, die Treppe hinauf zur Straße. Erst bei einem Bäcker, der gerade öffnete, blieb sie stehen. Schon am Abend zuvor hatte sie dort einen Kaffee getrunken und sich zwei Schrippen gekauft. Für mehr hatte es nicht gereicht. Nun am frühen Morgen war eine alte Frau dabei, die Böden zu reinigen. Doch es roch schon nach Brot. Nach frischem, warmem Brot. Auf dem Tisch vor dem Laden rollte sie ihren Schlafsack zusammen, der auf einer Seite völlig verdreckt war. Die Frau wischte zuletzt die zwei Stufen zum Ladeneingang, drehte sich um, sah sie an und betrachtete sie wie Jana eben, aber nicht entsetzt, sondern erstaunt und irgendwie berührt. Die Alte schlurfte in den Laden, um mit einem belegten Sandwich zurückzukommen. »Mein Gott, Kindchen«, murmelte sie vor sich hin und brachte ihr wenig später noch einen Becher Kaffee, um dann aufgeregt in den Laden zurückzuhumpeln, von wo eine zornige Stimme zu hören war – wohl der Bäcker. Maria machte sich davon. Sie hatte noch einen langen Weg vor sich. In einer überdachten Bushaltestelle nahe der Siedlung, in der Jana nun allein ihr kleines Reihenhaus bewohnt, wartete sie trotz der Kälte bei anhaltendem Regen bis zehn Uhr.

Erst dann hatte sie sich getraut, bei Jana zu klingeln.

»Ich fahre drei Tage mit einer Freundin nach Amsterdam. So lange hast du Zeit, um dir eine andere Bleibe zu suchen«, sagte Jana und erklärte, dass in der Folie Anschriften seien, die bei der Suche danach helfen könnten. Während sie sprach, legte sie einen Fünfzigeuroschein und einen Zweitschlüssel auf das Schuhregal in der Diele. Sie hat sich auf einen solchen Moment vorbereitet, stellte Maria ohne Erstaunen fest. Jana war immer gut organisiert.

»Wenn ich wiederkomme, möchte ich dich hier nicht mehr vorfinden. Hast du mich verstanden?« Die hinter Jana zuschlagende Tür klang wie ein Ausrufungszeichen. Ganz gegen ihre Gewohnheit hatte Jana ihr jedweden Hinweis auf die Reinhaltung des Hauses oder sonstige Empfehlungen erspart. Die waren ja auch hinreichend bekannt. Nicht aber die Kälte, Härte und Klarheit, mit der Jana sie zurückgewiesen hatte.

Für sie beide gibt es kein Übereinkommen mehr, auch kein ungeschriebenes Gesetz, das sie von Janas Laptop fernhalten muss, findet Maria. Im Grunde war Jana im Recht: Sie wissen beide, dass sie keine einzige ruhige Minute hätten, wenn sie wieder zusammenwohnten, und wäre es auch nur für kurze Zeit. Sie sind wie Feuer und Wasser. Nach all den Jahren hat sie sich Janas Zuneigung offenbar endgültig verscherzt. Kein Wunder. Schließlich ist sie nach bald zehn Monaten Funkstille ohne jede Vorankündigung aufgetaucht. Neu war die Situation für Jana allerdings nicht. Maria hat sich früh abgenabelt, ist eigene Wege gegangen. Aber das tun alle Heranwachsenden irgendwann. Doch vielleicht war das bei ihr einfach zu krass abgelaufen, zu viel für eine geliehene Mutter. Und da ist sie wieder, die bedrängende Frage nach deren Liebe vor dieser Zeit.

Maria überfliegt die Dateien auf dem Bildschirm. Namen tauchen nicht auf. Neben abgespeicherten PDFs nur Dateien wie die verschiedener Klassen, Zeugnisse, Schulkonferenzen, Schulprojekte, das E-Mail Programm, Firefox, Fotos und schließlich eine mit ›Molas‹ benannte Datei. Zwei Molas, die sie von ihrer Reise nach Kolumbien mitgebracht haben, hängen gerahmt im Wohnzimmer. Das dritte gewebte Oberteil eines Indiogewandes hat Jana ihr geschenkt. Wo es abgeblieben ist? Maria weiß es nicht, ist aber sicher, dass sich hinter diesem Wort etwas verbirgt, was mit ihr zu tun hat. Die geöffnete Datei zeigt gut 200 Seiten an. Schon die ersten drei Sätze bestätigten ihre Vermutung. Maria beginnt zu lesen.

Janas Notizen

Kein Laut. Keine Bewegung. Hattest du mich nicht gehört, oder hatte ich deinen Namen gar nicht ausgesprochen? Ich sah dich und sah dich doch nicht, denn die weite Kapuze deines viel zu großen Anoraks verbarg dein Gesicht. Wie ein Mönchlein unter seiner Kutte standest du leicht gebeugt vor mir. Ich ging in die Hocke, um die Kapuze ein wenig zurück zu schieben. Doch obwohl dich nur ein matter Lichtstrahl erreichte, hast du verschreckt die Lider gesenkt.

Die Stewardess, der man dich auf dem Flug von Bogotá nach Paris anvertraut hatte, übergab mir einige Papiere und ließ mich dann mit einem freundlichen Kopfnicken allein mit dir zurück, denn wir mussten nach Berlin weiterfliegen.

Wir standen nahe den mechanischen Anzeigen der Informationstafel, die schnarrend und surrend vor sich hin rollten. Erst als sie mit einem Ruck klirrend wie Alu-Jalousien stehenblieben, fuhr ich zusammen. Durch eine Säule vor dem Menschenstrom in der Halle geschützt, inmitten von Stimmengewirr und dem ekelhaft süßlichen Gemisch aus Puder- und Schweißgeruch, hockte ich noch immer vor dir.

Kofferradios lärmten mit einem Musikmix aus Rock‹n Roll und Beat in Ohrenhöhe – auch Punk. Patti Smith‹ Stimme ist mir deutlich in Erinnerung. Ihr nervöser Reiz hat meiner Stimmung entsprochen. Dazu dein anhaltendes Schweigen, das meine Ratlosigkeit von Sekunde zu Sekunde steigerte.

Am Ziel meiner Wünsche, endlich meiner fünfjährigen Adoptivtochter gegenüber, war ich so verstört, dass meine Atemzüge Seufzern glichen. Als hättest du sie gehört, hobst du vorsichtig die Lider. Deine Augen glänzten feucht. Die Pupillen traten wie Glaskugeln hervor. Dein Blick ließ sich Zeit, registrierte meine helle im Gegensatz zu deiner dunklen Haut, mein blondes Haar statt deines blauschwarzen, glitt an meiner großen Nase hinab, umrundete den ebenfalls großen Mund und blieb einen Herzschlag lang an meinen Lippen haften, bevor er sich hob und sich beruhigt in meinen graublauen Augen niederließ. Blick in Blick atmeten wir tief und hörbar durch. Lachten kurz auf. – Unsere erste Gemeinsamkeit. Ein Glücksgefühl, das mein Blut vor Freude summen ließ.

Dieser Augenblick verbindet mich wie eine Nabelschnur mit dir – bis heute. Und ich glaube, dass es dir nicht anders ergeht.

Dafür gab es über die Jahre hin immer wieder Zeichen, Momente wie damals. Auch dein Lächeln, das dem gemeinsamen Auflachen folgte, kann ich mir jederzeit ins Gedächtnis rufen. Ich verbinde es mit einer Kindheitserinnerung an Wildstauden, die im Garten meiner Großmutter wuchsen, deren Namen ich nicht mehr weiß. Sie waren so hoch wie ich selbst und hatten statt einer Blüte zuoberst viele zarte, mit Knospen besetze Seitenarme, die mich magisch anzogen. Denn in der Dämmerung öffneten sie sich nach und nach, verströmten ihren Duft und zeigten ihre malvenähnlichen Blüten, die die abendlichen Schatten mit ihrem Zitronengelb erhellten. Ein für mich immer wieder überraschendes Erlebnis, wie es dein Lächeln ist – bis heute. Selbst wenn du lange fort bist, wie so oft in den elf Jahren nach deiner Volljährigkeit, stellt es eine Nähe her, die für mich alles Trennende aufhebt.

Damals wurde es von einem Fragezeichen in deinen Pupillen abgelöst, woraufhin ich auf mich zeigte und meinen Namen nannte: »Jana.« Du wiederholtest ihn, als würdest du jedem Buchstaben nachlauschen. Dann zeigtest du auf dich und sagtest: »Maria.«

An diese Maria von einst wurde ich heute durch einen Traum erinnert, der mich so aufwühlte, dass ich nach meinem Notizbuch griff, um ihn festzuhalten. – Du weißt, eines dieser schwarz glänzenden Hefte mit rotem Rücken und ebensolchen Ecken, in die ich schreibe, was ich zu erledigen habe, plane oder nicht vergessen will. Nur die erste Seite war beschrieben. Alles dort Vermerkte hatte ich erledigt, so dass ich das Blatt getrost heraustrennen konnte, bevor ich mit diesen für dich bestimmten Aufzeichnungen begann.

Seit wir uns erstmals auf dem Flughafen gegenüberstanden, sind mehr als zwanzig Jahre vergangen. Als du 1975 zu mir nach Berlin kamst, warst du fünf Jahre alt; so jedenfalls stand es in deinen Papieren. Ich war fünfunddreißig und hatte das schier Unmögliche geschafft, dich als Alleinstehende zu adoptieren. Lehrerin zu sein, war dabei ein Vorteil gewesen, da man mir die pädagogische Eignung nicht absprechen konnte. Trotzdem glich es einem Wunder, und das Wunder stand vor mir.

Behutsam habe ich dich in die Arme genommen und war erleichtert, als die Wärme unserer Körper den Rest deiner furchtsamen Erstarrung löste.

Zur Begrüßung hatte ich eine braune Stoffpuppe mit langen schwarzen Haaren mitgebracht. Zögernd hast du auf dich, dann auf die Puppe gezeigt und ungläubig »Muñeca« geflüstert, konntest gar nicht aufhören das spanische Wort für Puppe zu sagen.

Auf unserem gemeinsamen Flug nach Berlin wurde die kleine Muñeca wie erhofft zur wortlosen Dolmetscherin. Wie hätten wir uns sonst verständigen sollen? Ich hatte erst vor drei Monaten erfahren, dass mein Adoptivkind aus Kolumbien kommen und nicht wie gewünscht drei, sondern fünf Jahre alt sein würde. Es blieb nur wenig Zeit, um spanische Vokabeln und Redewendungen zu lernen.

Unsere Dolmetscherin wurde in deinen Händen recht lebhaft. Zuerst stupste sie mich zaghaft, dann herzhafter, streichelte, küsste, kuschelte sich an. Als es Essen gab, hüpfte die Puppe begeistert, wurde von dir aber gleich darauf achtlos hinter deinem Rücken an den Sitz gedrückt, um die Hände frei für das Essen zu haben.

Schnuppernd beugtest du dich über die Speisen, um dann mit einer Gier, die ich nur von streunenden Katzen kannte, ein Sandwich, Obst und Kuchen in dich hineinzustopfen. In kurzer Zeit war alles verschlungen. Ich sah deinen begehrlichen Blick, nickte und tauschte die Tabletts aus. Statt selbst zu essen, hatte ich meine Augen nicht von dir abwenden können.

Dein Aussehen erzählte die Geschichte Kolumbiens: dunkles glattes Haar, das bis auf die Schultern fiel, verwies auf Mayas und Azteken. Dein Mund mit den aufgeworfenen Lippen erzählte wie die haselnussbraune Haut von versklavten afrikanischen Vorfahren, und die zartflüglige Nase verriet die europäischen Eroberer, zu deren Nachfahren dein Vater gehörte – an ihn hast du dich erst Jahre später erinnert. So apart diese Anteile in deinem Gesicht vereint waren, so erschreckend dagegen war die Sprache deiner ausgemergelten Glieder, dein Hungerbauch und deine Augen, die, wenn sie nicht lächelten, gehetzt und lauernd, mal fiebrig, mal erloschen, nicht die eines Kindes waren.

In deinen Anblick versunken fühlte ich die übernommene Verantwortung stärker denn je. Doch statt besorgt oder ängstlich zu sein, spürte ich ein tiefes inneres Glück, das keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass ich mich richtig entschieden hatte, dich zu mir zu holen.

Ein Taxi brachte uns in meine, jetzt unsere Wohnung. Du schautest gebannt aus dem Seitenfenster. Das Tempo unseres Fahrzeugs auf der Stadtautobahn, die überholenden Wagen, das grelle Scheinwerferlicht der entgegenkommenden Autos, all das wirkte offenbar unheimlich auf dich, denn ohne den Blick abzuwenden, hatte deine Hand nach der meinen gegriffen. Ihr Druck verringerte sich erst, als im Licht der Laternen die aneinander gedrängten Häuser der Innenstadt vorbeihuschten. Als wir an Hochhäusern vorbeifuhren legtest du den Kopf auf die Seite, und ich hörte dich anhand der erleuchteten Fenster die Stockwerke zählen: »Uno, dos, tres …« Deine Stimme klang erschrocken, als du bei acht anlangtest. Deinen dem Wagenfenster zugewandten Kopf hattest du beim Zählen immer tiefer und schräger hinabgebeugt. Schließlich kauertest du mit angezogenen Beinen und geschlossenen Augen auf deinem Sitz. Erst als wir vor unserem vierstöckigen Haus hielten, blicktest du auf und nicktest zufrieden, als wolltest du sagen, dass es nicht zu hoch und nicht zu niedrig sei. Der Fahrstuhl war dir nicht geheuer. Eng an mich gepresst lauschtest du auf sein summendes Geräusch. Als er abrupt hielt, wurdest du gegen die metallene Seitenwand gestoßen, schwanktest, erschrakst, kauertest dich in eine der Ecken. Ich stellte einen Fuß in die Mitte der Fahrstuhltür. Um dich herauszulocken, wiederholte ich unentwegt die wenigen dafür geeigneten spanischen Worte, die ich gelernt hatte. Doch erst als du bis zur Tür vorgerutscht warst und es mir gelang, dich auf den Arm zu nehmen, beruhigtest du dich. Hinter der Wohnungstür unserer Nachbarin war ein kratzendes Geräusch zu hören. Die alte Frau Schneider beobachtete uns durch den Spion. Es hieß, schnell in der Wohnung zu verschwinden, bevor sie womöglich die Tür öffnen und ein Gespräch anfangen würde, das ich in diesem Augenblick nicht wollte. Gerade als der Schlüssel im Schloss gegenüber gedreht wurde, konnte ich dich in die Wohnung ziehen und noch rechtzeitig die Tür schließen. Der fast dunkle, sechs Meter lange Flur schüchterte dich ein. Ich knipste Licht an und schlüpfte in meine Clogs. Dir bedeutete ich, ebenfalls deine Schuhe auszuziehen und stattdessen die bereitliegenden gestrickten Socken anzustreifen. Du verstandest, doch die Ledersohlen unter den Strümpfen verwunderten dich. Und das nicht weniger als mich die klaffenden Spitzen deiner Schuhe. Das Oberleder hatte sich von den Sohlen gelöst und ließ deine Zehen sehen. Du musst gefroren haben, und ich hatte es nicht bemerkt. Ich hatte zwar von Kolleginnen, Bekannten und Freundinnen abgelegte Kleidungsstücke ihrer Kinder bekommen, von denen dir das meiste passen würde, aber keine Schuhe. Die wurden viel zu sehr strapaziert, sollten aber meiner Auffassung nach sowieso nicht weitergegeben werden, um die Füße nicht zu verderben. Ohne Schuhe würden wir die Wohnung nicht verlassen können. Die Familie im Parterre mit ihrer wohlerzogenen kleinen Tochter fiel mir ein. Ich kannte sie kaum, aber für den Weg bis zum Schuhgeschäft würde man mir sicher ein Paar Schuhe für dich leihen. Nachdem du die Socken angezogen hattest, warst du auf dem Boden sitzengeblieben. Deine Hände strichen fast andächtig über den flauschigen Läufer, der bis zum Bad am Ende des Flurs führte. Wie ein Kleinkind bist du über den Teppich gekrabbelt und hast aus dieser Perspektive die links und rechts abgehenden Räume erkundet, hast jedes Möbelstück angefasst und dabei vor dich hin geflüstert. Nicht anders in den nächsten Tagen. Sobald ich mich einmal nicht um dich zu kümmern schien, hast du das auf deine Art genossen. Geschmeidig und lautlos bist du durch die Wohnung gestreift, als wittere eine Katze Mäuse. Neugierig hast du die Gegenstände betrachtet und sie behutsam betastet, als wären sie allesamt zerbrechlich. Vorsichtig öffnetest du mit geschickten Fingern Schranktüren und Schubladen, als gälte es, Fingerabdrücke zu vermeiden. Schlug die Wohnzimmeruhr, erstarrtest du. Sprangen die Toastscheiben in die Höhe, zucktest du zusammen. Selbst das Summen des Kühlschranks ließ dich aufhorchen. Ich ließ dich gewähren. Spätestens beim Essen würdest du mit Freuden wieder bei mir sitzen, denn Essen war dir das Wichtigste. Dein Ziel war es, alles, was auf dem Tisch stand, zu verputzen. Du vertilgtest so gewaltige Mengen, dass ich fürchtete, es könnte dir übel werden. Doch das geschah nie.

Irgendwann verstand ich: Du warst gewohnt auf Vorrat zu essen. Morgen könnte es nichts mehr geben. Also zeigte ich dir die Speisekammer und den Kühlschrank. Du stauntest, ohne zu verstehen. Am Tag darauf zeigte ich dir die Vorräte erneut, dann am folgenden und am nächsten Tag. Und obwohl dir meine Absicht klar zu werden schien, hast du noch tagelang nicht aufgehört, alles mit unendlicher Hingabe aufzuessen. Einen Löffel wusstest du zu handhaben, aber gegen den Gebrauch von Messer und Gabel sträubtest du dich, und obwohl ich deine Worte nicht verstand, begriff ich, dass es dir zu lange dauerte. So nahmst du anfangs oft die Finger zu Hilfe. Also wurde vorerst auf das Besteck verzichtet und du freutest dich schlürfend der Mengen, die der Löffel flink deinem Mund zuführte.

Es waren schweigsame Essenszeiten, in denen deine ungeteilte, ausschließlich dem Essen zugewandte Aufmerksamkeit die erlittene Not entlarvte. Unterdrückte Tränen brannten mir in den Augen. Meine Kehle war eng. Es gelang mir nur mit Mühe, etwas hinunterzuwürgen.

Bis dahin hatte ich geglaubt, eine entbehrungsreiche Kindheit gehabt zu haben, die durch die Erlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit weder unbeschert noch geborgen war. Nicht zuletzt deshalb wollte ich ein verlassenes Kind adoptieren und ihm ein behütetes Zuhause geben. – Nun warst du da. Nicht drei Jahre alt, wie ich mir gewünscht hatte, sondern fünfjährig. Zwei wichtige Jahre waren für eine förderliche Entwicklung verloren, so viel wie dir Zähne fehlten.

Erinnernd stiegen Bilder meiner Kindheit vor mir auf, fügten sich willkürlich aneinander. Erstarrte und bewegte, stumme und laute, gelebte und geträumte: Ein weinendes Kind, das ich bin, im Schlafanzug inmitten von Trümmern, Qualm und Flammen, das läuft und läuft, der Mutter folgend, die die kleine Schwester auf dem Arm hält. Oma Herta wartet auf uns. Die Wände ihres kleinen Hauses zittern, wenn Bomben fallen, als wäre es aus Pappe. Im Traum erhebt es sich wie der Teppich im Märchen in die Luft und fliegt mit uns allen an die Palmenküste zu Robinson Crusoe. Fremde Soldaten. Fremde Laute. Ein Gewehr, auf Mutter gerichtet. Flüche. Tritte. Schreie. Mutters? Meine? Mit nackten Füßen auf Ährensuche. Nach Kartoffeln graben auf abgeerntetem Feld. Einen kleinen Leinenbeutel voll habe ich aus dem Boden gescharrt. Verscharrt: der kleine weiße Sarg der Schwester. An der Ruhr gestorben, wie wenige Tage zuvor der Großvater. Über die Kartoffeln freut sich Mutter; auch wenn ich Löwenzahn für unsere Kaninchen nach Hause bringe, wo Schiefertafel, Griffel und Kreide auf mich warten.

Kreide wirft der Lehrer, der ein Holzbein hat und stets finster dreinschaut. Wie der Fremde, der eines Tages vor der Tür steht und der mein Vater ist. Ein verdrossener, launischer Mensch, der nun über uns bestimmt und nicht nur mich, sondern auch die Mutter zum Weinen bringt.

Ich würde mich schämen, deine und meine Kindheit – wenn auch nur vage – verglichen zu haben, hätten nicht meine Sinne gerade deshalb von der ersten Stunde unseres Zusammenseins an gespürt, was ich erst in den nächsten Tagen über dein Leben in Bogotá erfuhr. Doch auch noch später, vor allem in den ersten zwei Jahren, wenn eine Landschaft, ein Kleidungsstück, ein Haushaltsgegenstand ebenso wie ein Kunstwerk einen Tag oder eine Begebenheit deiner dort verbrachten Zeit sichtbar machte. Wie bei einem Puzzle fügten sich solche Kindheitserinnerungen aneinander. – Vollständig ist das Puzzle nie geworden.

Damals wurde ich von deinem bisher unter Schmeicheleien versteckten Temperament aus meinen Kindheitserinnerungen gerissen. Du hattest Lachsschinken entdeckt, der offensichtlich einer dir bekannten Köstlichkeit glich, und im Überschwang der Freude gleich mehrere Scheiben davon in den Mund gesteckt. Aber statt eines genussreichen Schmatzens hörten wir einen gurgelnden Laut. Deine Hand im aufgerissenen Schlund, die gleich darauf den Schinken herauszog und durch die Küche schleuderte. Außer dir stampftest du mit den Füßen, warfst den Kopf hin und her und stöhntest. Du wehrtest jede Berührung ab. Dein Körper versteifte sich, und du versankst in unkindliche Apathie.

Ich erschrak vor der Fremdheit, die sich abweisend wie eine Glastür zwischen uns schob und schloss, und empfand eine Unvertrautheit, die ich einem Kind gegenüber nicht für möglich gehalten hätte. Wie würde ich Zugang zu dir finden?

Außer den Daten, die in der kolumbianischen Adoptionsurkunde standen, die am 4.10.1975, an meinem fünfunddreißigsten Geburtstag ausgestellt worden war, wusste ich so gut wie nichts von dir:

Geburtsdatum: 20.7.1970, Mutter verschwunden. Vater unbekannt. Letzter Aufenthaltsort: Kinderheim Ninos del Sole. Gesundheitszustand: gut. Entwicklungsstand: altersgemäß, gut ansprechbar, erstaunlich lebhaft und aufgeweckt.

Wie ich Jahre später auf unserer Reise nach Kolumbien erfuhr, war es der letzte Satz des Heimberichtes, der die Mitarbeiterin von Terre de Hommes, Frau Biber, dazu veranlasst hatte, dich für eine Adoption vorzuschlagen.

Wesentliches, was deine Entwicklung im Laufe der Jahre nachhaltig beeinflusst hatte, war in dem Bericht unerwähnt geblieben. Das erfuhr ich erst nach und nach von dir.

Mehr als alles andere brauchte ich Zuversicht. Ich vertraute auf die Zeit, die wir gemeinsam haben würden, um uns kennenzulernen. Gegen einigen Widerstand war es mir gelungen, eine Beurlaubung bis zum Beginn des nächsten Schuljahres durchzusetzen. Danach würdest du dann die Vorschule besuchen.

In den ersten gemeinsamen Tagen mit dir hatte ich mich trotz aller Freude häufig sehr allein und hilflos gefühlt. Allerdings hatte ich mich selbst von Freunden und Bekannten zurückgezogen. Es war sicher richtig gewesen, nicht gleich mit anderen zusammenzutreffen, dich nicht ›vorzuführen‹. Und der Zufall hatte dafür gesorgt, dass Rolf, der deiner Adoption skeptisch, ja fast ablehnend gegenüberstand, mit seinen Schülern auf Klassenfahrt war. Das erwies sich als günstig, da ich mich uneingeschränkt auf dich konzentrieren konnte. Aber Rolf ließ sich auch danach noch zwei Wochen Zeit, bevor er bereit war, dich kennenzulernen. Das schmerzte mich sehr, obwohl ich tausend Entschuldigungen für ihn fand. Über die Gründe für unsere offen gelebte Liebesbeziehung habe ich mit dir nicht gesprochen. Auf Fragen von dir habe ich stets nur ausweichend geantwortet. Ich will das nachholen. Doch im Augenblick fühle ich mich den ersten Tagen und Wochen mit dir so nahe, dass ich zuvor noch einiges davon festhalten möchte.

Ich beschloss also, wieder in den Alltag zurückzukehren, und vor allem Kontakt zu Freundinnen und Bekannten aufzunehmen, die selbst gleichaltrige Kinder hatten. Doch war das erst möglich, als ich sicher sein konnte, dass du keine Kopfläuse mehr hattest. Anders als von der Adoptionsstelle angeraten, hatte ich den von den Erziehern in Bogotá begonnenen Kampf gegen die Läuse nicht an unserem ersten Abend fortgesetzt. Ich habe es einfach nicht fertiggebracht, dich dieser Prozedur auszusetzen, die mir am Tag unserer ersten Begegnung unpassend, ja entwürdigend erschien. Dazu meine Assoziationen – geschorene Frauenköpfe als Zeichen der Demütigung und Unterwerfung – die mit Empfindungen einhergingen, die stärker als jede Vernunft waren. Also begnügte ich mich mit einem Stoßgebet und widmete mich erst am Tag darauf der Läuseplage.

Magda war die Einzige, mit der ich nach deiner Ankunft jeden Abend lange telefonierte. Auch Rolf erhielt knappe Berichte, obwohl er nicht nach dir fragte. Für mich ein Zeichen dafür, dass er dich noch immer nicht akzeptierte. Ich fragte mich, ob er all die Monate – fast die Zeit einer richtigen Schwangerschaft –, in denen ich mich mit Formalitäten herumschlug, glaubte und wünschte, dass mir die Adoption als alleinstehende Frau ohnehin nicht gelingen würde. War er schockiert, dass es gelungen war? Und wenn dem so wäre, würde er dann womöglich daran denken, unser Zusammensein aufzugeben? Zwar eines ohne gemeinsame Wohnung oder gar Heirat – dennoch ein sehr nahes. Das war in erster Linie seine Lebensplanung, die in den 60er, 70er Jahren immer häufiger praktiziert wurde, aber seine Gründe hatten nichts mit dem Zeitgeist zu tun. Sie wurzelten tief, und ich verstand ihn. Doch davon weißt du nichts, denn wir haben alles womöglich Beschwerende von dir ferngehalten. Heute denke ich, dass das ein Fehler war, denn nicht umsonst hast du uns Mitte der 90er Jahre als ›Superdurchblicker‹ und ›Gutmenschen‹ beschimpft, die von Geburt an vom Glück verhätschelt noch immer im Tal der Ahnungslosen leben würden.

Ich verspreche auf die schwerwiegenden Gründe für Rolfs Lebensplanung zurückzukommen. Im Moment aber steht mir Magda vor Augen, die mir in der Anfangszeit beistand und deren Freundschaft dir und mir so viel bedeutet hat.

Als du aus Kolumbien kamst, war ich schon bald acht Jahre mit Magda befreundet. Nur sie wusste wirklich, welch ein Glück dein Kommen für mich bedeutete. Besser noch als Rolf, denn es gibt etwas, was er bis heute nicht weiß: Ich habe mich schon einmal ganz allein für ein Kind, unser Kind, entschieden, weil ich fürchtete, dass Rolf nicht Vater werden wollte – damals so wenig, wie er später deine Adoption wünschte.

Es ist nur dreiundzwanzig Schwangerschaftswochen alt geworden, doch es ist mir unvergessen geblieben. Nach seinem Tod haben die Ärzte die Ursache für die Fehlgeburt gesucht, und eine Schilddrüsenunterfunktion bei mir festgestellt. Die bei mir völlig beschwerdefrei verlaufene Krankheit birgt das erhöhte Risiko einer Fehlgeburt, geistige Beeinträchtigungen bei Neugeborenen und vermindert die Fruchtbarkeit der Frau. Meine Schwangerschaft war also gar nicht selbstverständlich gewesen. Diese Risiken wäre ich wissentlich natürlich nie eingegangen – und bin sie auch nie mehr eingegangen, obwohl mein Körper auf die Behandlung der Krankheit gut ansprach.

Die Fehlgeburt war ein Schock. Innerlich und äußerlich erstarrt, konnte ich mich lange nicht erholen. Meine Gedanken verhakten sich an der Vorstellung, dass ich das Unglück selbst heraufbeschworen hatte, indem ich mich nicht gleich und bedingungslos für das Kind hatte entscheiden können. Sogar an eine Abtreibung hatte ich gedacht. Das Kind hatte seine Konsequenzen gezogen.

Als ich das Krankenhaus verließ, hatte mir die Stationsschwester einen Flyer mit dem Aufdruck ›Trauerarbeit‹ in die Hand gedrückt und mir aufmunternd zugelächelt. Doch schon das Wort schreckte mich ab. Es klang hyperaktiv. Als sollten im Akkord die Erinnerungen mit dem Kind begraben und die Tränen zum Versiegen gebracht werden. Vielleicht wäre ich ja dabei gewesen, wenn es ›Trauer-Begegnung‹ geheißen hätte: Der Trauer begegnen. Sie zulassen. Sie nicht leugnen oder gar verstecken. Nach und nach lernen, ihr etwas entgegen zu setzen. Aber was?

Da war die Erinnerung an den Entscheidungsprozeß, der mir viel über mich selbst klargemacht hatte, über meine Wünsche – auch die vergeblichen. Ich musste mir eingestehen, dass sich die Art des Zusammenlebens mit Rolf nie ändern würde. Das ›Ja‹ zu dem Kind wäre auch in dieser Hinsicht ein Risiko gewesen. Ich hätte Rolf verlieren können. Verschwiegen habe ich ihm die Schwangerschaft, weil ich ihn nicht bedrängen wollte und selbst noch Zeit brauchte, um mit der Entscheidung leben zu lernen und mich auf die Folgen einzustellen, eventuell mit den Problemen einer Alleinerziehenden fertig werden zu müssen. Die Schwangerschaft hatte mir meine Grenzen, aber auch meine Stärke gezeigt. Und ich hatte auch tiefgehende Freude erlebt, zum Beispiel als ich die erste Ultraschallaufnahme dieses winzigen Wesens sah. Später über die Schmetterlingsflügel, mit denen es sich flatternd unter meiner Bauchdecke bemerkbar machte. In den letzten zwei, drei Wochen an seinen zunehmenden Bewegungen. Hände tasteten. Beine zappelten. Füße stießen sachte zu.

Schaumstoffkugeln schienen in meinem Bauch hin und her zu fliegen. Und schließlich die letzte Ultraschallaufnahme, die ein winziges Baby im Profil zeigte, meinen Sohn. Die Hände vor dem Mund. sah es aus, als würde er am Daumen lutschen.

Doch unerwartet verlangsamten sich seine Bewegungen wieder. Es wurde still in mir und um mich herum. Und dieses schwere tödliche Schweigen hielt lange an.

Die Schwangerschaft hätte sich nach Rolfs Reise nicht mehr verbergen, aber auch nicht mehr verhindern lassen. So, wie es um ihn und mich stand, war ich gleichermaßen erstaunt über und stolz auf mein selbstbestimmtes Handeln gewesen.

Doch der Verlust meines Sohnes blieb schmerzhaft. Um nicht in Trauer zu versinken, setzte ich ihr Dankbarkeit entgegen: Ich hatte kein Kind mit einer geistigen Behinderung zur Welt gebracht. Ein solches Kind zu versorgen, großzuziehen, das hätte ich mir nicht zugetraut. Ich bewundere die Eltern dieser Kinder. Dazu kam, dass meine Krankheit entdeckt worden war und erfolgreich behandelt werden konnte. Und Dankbarkeit empfand ich Magda gegenüber, die mich in jeder nur denkbaren Weise unterstützte – von Anfang an.

Als ich mit stocksteifen Beinen die Krankenhaustreppe hinunterging, lief plötzlich Magda neben mir her, die von einem Krankenbesuch kam. Ich kannte sie von einigen Sommerfesten gemeinsamer Freunde und ihrem vierzigsten Geburtstag, zu dem sie überraschend auch Rolf und mich eingeladen hatte.

Sie begrüßte mich mit spontaner Herzlichkeit, während ich sie, in Gedanken verloren, erst mit einer gewissen Verzögerung erkannte. Sie betrachtete mich freundlich und aufmerksam, griff wortlos nach meiner Tasche und bot mir an, mich nach Hause zu fahren. Ich wollte lieber allein sein. Doch als ich den Kopf schüttelte, verschwamm mir alles vor Augen. Ich schwankte.

Hielt mich an der schon geöffneten Autotür fest. Spürte einen Griff unter der linken Achsel. Eine Hand, die die meine von der Autotür löste. Die sich auf meinen Oberarm legte und mich in dieser seltsam rückwärtigen Umarmung auf den Sitz schob.

Mein Körper war Magdas Anstrengungen willig gefolgt, erleichtert und vertrauensvoll, als hätte ich sie erwartet. Im Stillen hatte ich sie immer Frau Frohgemut genannt.

Verwundert und zugleich etwas verächtlich, denn sprach diese stete Freundlichkeit nicht für eine gewisse Naivität? Ich wurde eines besseren belehrt: Es war reine Herzensgüte.

Magda beugte sich vom Fahrersitz zu mir herüber und drückte meinen steifen Körper behutsam in den Sitz zurück. Bevor sie abfuhr, legte sie kurz ihre rechte Hand auf meine verschränkten Finger, die vom Druck weißblau gescheckt waren. Die Wärme, die von ihr und von ihrem Blick ausging, tat mir gut. Vor allem aber, dass sie schwieg. Ich schloss die Augen. Fühlte mich wie in Trance versetzt. Nahm Magda nur durch einen intensiven Duft nach gemähter Wiese wahr. Ihr Bauerngarten. Leuchtende Farben. Ein Sommerfest spielte seine Melodie, die sofort verklang, als der Wagen hielt.

Ganz selbstverständlich trug Magda meine Tasche bis vor die Wohnungstür, nahm mir die Schlüssel aus den zitternden Händen und öffnete. Sie stellte meine Tasche in der Diele ab und fragte, ob ich etwas brauche, ob sie mir etwas zu trinken zubereiten solle. Ich hatte wohl Zustimmung signalisiert, bevor ich mich der Länge nach auf das Sofa fallen ließ, denn bald darauf stellte Magda einen Becher heißen Tee auf den Tisch und einige Kekse daneben. Dann deckte sie mich zu.

»Ich schaue in zwei Stunden noch einmal herein, ist dir das recht?«, fragte sie.

»Die Schlüssel, mitnehmen. Die Telefonschnur herausziehen«, murmelte ich und schob ein »bitte« hinterher.

Kälte überzog mich wie eine Eisschicht, die mich einzuschließen drohte. Ich schlürfte den heißen Tee. Dumpfe Gedankenleere, als wäre ich betäubt. Erst kurz bevor Magda wiederkam, nahm das Hamsterrad in meinem Kopf seine Tätigkeit auf, das sobald nicht mehr stillstehen sollte. Ich war froh, als ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte.

Magda fragte auch jetzt nichts. All die Fragen und Phrasen, die die wenigen Freundinnen, die von meiner Schwangerschaft gewusst hatten, in den folgenden Tagen verlauten ließen, kamen ihr nicht über die Lippen: Wie geht es? Was machst du denn jetzt? Wird schon werden. Fehlgeburten, davon weiß ich auch ein Lied zu singen. Nur gut, dass du dir Diskussionen mit Rolf erspart hast.

Magda war einfach nur da. Sie konnte abwarten, ob ich reden wollte.

Und irgendwann am Abend darauf war es mir ein Bedürfnis, alle Vorwürfe, die ich mir machte, herauszuwürgen: dass ich am Anfang an Schwangerschaftsabbruch gedacht hatte. Dass ich mich dann schließlich für das Kind entschieden hatte, aber allein, ohne Rolf etwas zu sagen. Dass ich regelrecht erleichtert gewesen war, dass er die Sommerferien fischend in den Fjorden Norwegens verbrachte. Das hatte er schon nach unserer gemeinsamen Reise im Jahr zuvor geplant, so wie ich meine Reise mit einer Freundin nach Borkum.

Das Geheimnis hatte mich belastet, aber ich wollte Tatsachen schaffen, denn während ich die erste Ultraschallaufnahme lange, fast andächtig angeschaut hatte, war es dem schemenhaften Wesen gelungen, seinen Platz in meinem Herzen zu erobern. Mit der letzten Ultraschallaufnahme in der dreiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche, die ich Magda gab, hatte meine Vorfreude ihren Höhepunkt erreicht. Ich kramte in meinen Papieren und schob ihr noch den Schwangerschaftspass mit den Eintragungen zu: 23. Schwangerschaftswoche, Gewicht 439 g, Größe 28 cm, Geschlecht männlich.

Magda hatte schweigend zuhört, während sie die Aufnahmen ansah.

»Ein Junge«, sagte sie nach einiger Zeit leise, und auf ihrem Gesicht lag ein wehmütiges Lächeln. Stockend sprach sie davon, dass sie außer ihrer Tochter gerne noch einen Sohn gehabt hätte. Aber ihr Mann war kurz nach der Geburt der Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die Hingabe, mit der sie sich den Bildern widmete, brachte mich in ihrer Gegenwart erstmals zum Weinen, lösten Tränenströme aus, die nicht versiegen wollten. Magda nahm mich behutsam in die Arme und wiegte mich, als wäre ich das Kind, um das ich trauerte. Diese Mütterlichkeit, die ich immer vermisst hatte – endlich konnte ich mich ihr überlassen. Und ich weiß noch, dass ich mich schuldbewusst fragte, ob ich das Totgeborene oder mich, das ungeliebte Kind beweinte. Ich glaube – uns beide.

Von all dem hat Rolf nie etwas erfahren. Warum auch, als er kam, gehörte alles schon der Vergangenheit an – einer Zeit, die ich wie die Aufnahmen von meinem ›Sternenkind‹, so nennt man die Totgeburten heute liebevoll, bewahre.

In den zwei Wochen nach deinem Kommen hörte sich Rolf bei unseren Telefonaten meine Berichte an, ohne nachzufragen. Er erzählte seinerseits von den Streichen, die ihm seine Schüler, die er ›seine Kinder‹ nannte, spielten. Du aber entdecktest gleich am ersten Tag sein Foto auf meinem Schreibtisch. »Mi amigo«, habe ich gesagt, und du hast genickt und gelächelt, erwartungsvoll, wie mir schien. Sofort tat es mir leid, dass ich Rolfs Bild nicht weggelegt hatte. Vielleicht würde er ja gar nicht mehr kommen, würde uns enttäuschen?

Uns! Das war es. Ich hatte mich entschieden. Nicht gegen ihn, aber auch für dich.

Du hast den Telefonaten mit ihm aufmerksam gelauscht, als könntest du meiner Stimme den Gesprächspartner und meinem Tonfall den Inhalt des Gesprächs entnehmen. Du freutest dich, wenn mich die Späße, die sich Rolfs Schüler erlaubten, in Erinnerung an ähnliche Erfahrungen zum Lachen brachten: die mit Schuhcreme beschmierte Klinke, zugenähte Hosenbeine, die Dusche aus einem Wasserbeutel, als Rolf die Tür öffnete. Auch du kennst sie alle und viele mehr. Damals konnte ich sie dir nicht erzählen, doch mein Lachen bei den Telefonaten ließ dich nach und nach Rolf immer ungeduldiger erwarten.

Wen ich aber an erster Stelle brauchte, war nicht Rolf, sondern Magda – auch für dich. Ich war mir sicher, dass ihre muntere, unkomplizierte und tatkräftige Art uns beiden gut tun würde.

Und Magda ließ sich nicht lange bitten. Hocherfreut zog sie für ein langes Wochenende bei uns ein.

Ob du dich daran erinnerst?

Wie viel dir Magda in deiner Kindheit bedeutet hat, zeigte sich vor zwei Jahren. Völlig unerwartet kamst du in der Nacht, als sie starb, und hast Stunde um Stunde mit mir an ihrem Bett verbracht. Es war, als wollte uns Magda zusammenführen, denn dieser traurige Anlass schenkte uns nach Jahren, in denen wir häufig voneinander getrennt gelebt und uns zunehmend entfremdet hatten, eine Nacht in gutem, vertrautem Gespräch. Gegen Morgen verloren wir beide unsere einzige, sehr geliebte Vertraute. Dass du, noch bevor der Arzt kam, verschwunden und auch nicht zur Beerdigung zurückgekommen bist, hätte dir Magda nicht verübelt. Und auch ich verstand dich, denn ich hätte es dir gerne gleich getan. Aber anders als du war ich den Konventionen zu stark verhaftet.

Von dir habe ich fast ein Jahr nichts mehr gehört. Dabei hatte ich bei unserer unerwarteten Begegnung gespürt, dass du mich nicht mehr ablehntest, sah wieder dein Lächeln von einst. Aber meine Hoffnung auf mehr Nähe erfüllte sich nicht – konnte sich offenbar noch nicht erfüllen. So sind erneut viele Monate vergangen, ohne dass ich mir dein Verhalten erklären kann. Auf der Suche nach einer Antwort, aber auch, um mich nicht täglich mit den Fragen ›warum‹ und ›wie lange noch‹ zu quälen, schreibe ich deine Lebensgeschichte auf, soweit ich sie kenne – auch für dich.

Jetzt an Magda zu denken, hat mir gut getan, trotz der Wehmut, die dabei mitschwingt. Der Gedanke an sie wärmt mich, holt sie mir vor Augen. Ihre rundliche Gestalt in langen, wallenden Röcken, ein unverzichtbares Schultertuch umgelegt, ihr wirres, mit Silberfäden durchzogenes schwarzes Haar, mit Kämmen hochgesteckt, doch ungebändigt. Und ihr Gesicht, zu dem ihr aufmunternder Blick ebenso wie die Lachfalten in Augen- und Mundwinkeln gehörten.

Geradeso stand dir Magda bei ihrem ersten Besuch gegenüber. Da es November war, trug sie einen dicken bunten Rock, der einem gehäkelten Kaffeekannenwärmer aus dem Haushalt meiner Mutter glich. Schüchtern befühlten deine Hände den Stoff, bevor du deinen Kopf darin vergraben und »abuela« gemurmelt hast. Die so als Großmutter adoptierte achtundvierzigjährige Magda, dreizehn Jahre älter als ich, hockte sogleich neben dir auf dem Läufer, um die eingewebten Tiere, Bäume und Blumen zu betrachten. Wie in einem Wechselgesang tauschtet ihr die deutschen und spanischen Worte aus, bis ihr auf Knien rutschend beim Bad angelangt wart. Obwohl der Duft des frisch gebackenen Käsekuchens dich spätestens jetzt hätte ins Wohnzimmer locken müssen, stelltest du erstmals das Essen zurück, um dein Zimmer zu zeigen. Das Bett mit den Steiff-Tieren am Kopfende, Tisch und Stühle, die Wiege mit deiner Puppe darin und die Tafel mit dem Kasten bunter Kreide daneben. Deine Stimme klang geziert, als du die deutschen Namen der Gegenstände nanntest – alle zu meiner Freude richtig, wenn auch noch undeutlich, sobald sich Rachenlaute einstellten. Von der Tür aus beobachtete ich die Szene. Sah, dass du dich wie eine Tänzerin auf Zehenspitzen bewegtest – oder besser wie eine Prinzessin, als du Magda huldvoll gestattet hast, einen Blick in mein neues, kaum sieben Quadratmeter großes Schlafzimmer zu werfen. Das Zimmer, das von den Architekten der 50er und 60er Jahre als Kinderzimmer vorgesehen war. Bei der Aufteilung einer großen Altbauwohnung diente, wie in unserem Fall, eine ehemalige Kammer dazu. Einen Atemzug lang hast du mit Magda davorgestanden, dann gab es kein Halten mehr. Erst nachdem du vier Kuchenstücke gegessen hattest ohne aufzusehen, schautest du Magda wieder an. »Abuela«, sagtest du und fügtest mit wichtiger Miene die Worte »pueblo« und »campo« hinzu. Dann folgte ein zusammenhängender Halbsatz, den ich für Magda sinngemäß übersetzte: »Als ich noch klein war, mit Mama bei Großmutter im Dorf.«

Für mich gab es keinen Zweifel, dass Magda, nicht anders als ich, deine Mutter bei der Feldarbeit vor sich sah. Dich, ihren Winzling, eng am Körper. Am Abend dann vor der Hütte leise mit der Großmutter plaudernd. Du drinnen, eingehüllt in ihr Gemurmel und einen Wust wärmender Decken. Ein aufleuchtender Blick ging zwischen Magda und mir hin und her, der so etwas wie Zufriedenheit ausdrückte.

Noch zweimal habe ich von deinen Erinnerungen an diesen ersten Lebensabschnitt erfahren. Doch diese nachempfundenen Bilder haben sich mir am stärksten eingeprägt. Sie standen mir stets vor Augen, wenn sich dein Blick nach innen kehrte und mit einem sehnsuchtsvollen Ausdruck füllte. Wie am Tag deines Kommens schob sich dann wieder eine Tür aus Milchglas zwischen uns, die deine frühe Kindheit vor mir verbarg. Und du? Konntest du zu ihr zurückkehren? Oder war sie vergessen und du fühltest sie nur noch? Es waren stille, stumme Momente, in denen ich dich nicht erreichen, sondern nur in die Arme nehmen konnte. In der Pubertät nicht einmal das. In dieser Zeit rasten die Zeiger der Uhr verkehrt herum, übersprangen die Jahre rückwärts. Düstere Phantasien zogen dich in die Vergangenheit bis an diese Glastür heran, die du mit unglaublicher Kraft zerstörtest, um dahinter zu schauen, nach dort vorzudringen. Die Splitter haben Wunden bei dir hinterlassen, die bis heute nicht verheilt sind.

Und ich, die ich bis dahin bedauert hatte, dass es mir nicht gelungen war, mehr deiner Erinnerungen wachzurufen, lernte das Vergessen schätzen.

Zurück zu Magda, die sich nach den Mitteilungen über deine Herkunft mit dem Wort »escuela« an dich wandte. Als du von mir hörtest, dass sie wie ich Lehrerin sei, bist du aufgesprungen, um die gewebte Umhängetasche zu holen, die du mitgebracht hattest. Ich hatte gemeint, die Tasche wäre dir voller Proviant für die Reise mitgegeben worden. Doch nun zeigte sich, dass sie Stifte und ein Heft enthielt, das du eifrig aufschlugst. Auf der ersten Seite sahen wir ungelenke Buchstaben. Auf der zweiten Seite ebensolche Zahlen. Und so ging es weiter. Auf den linken Seiten standen Zahlen, auch das kleine Einmaleins, auf den rechten Seiten Buchstabenreihen. Dann kurze Sätze, die sich schwankend an die Linien klammerten. Du hast uns beobachtet, sahst, wie wir uns erstaunt anschauten, lachtest.