16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Imram Jabbari ist für die nächsten sechzehn Jahre im Gefängnis, daran ist nicht zu rütteln. In der Buchbinderei zur Arbeit verdonnert, füllt er die leeren Seiten in Gedanken mit seiner Lebensgeschichte. Er denkt zurück an seine Heimatstadt, an die rivalisierenden Hindu- und Muslimviertel. Hier wollen Imran und seine Freunde berühmt und gefürchtet werden, so wie die großen Gangsterbosse. Mit ihrer Bande »Fünfeinhalb Männer« versuchen sie, sich im hart umkämpften Viertel einen Namen zu machen. Doch viel Erfahrung im Milieu haben sie nicht gerade, und schon bald müssen sie lernen, dass ihr Eifer gefährliche Folgen hat. Humorvoll erzählt Salim von schwelenden Konflikten, von jugendlichem Leichtsinn und der Vergänglichkeit des Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch

Imran und seine Freunde wollen sich in den rivalisierenden Muslim- und Hinduvierteln ihrer Stadt einen Namen unter den Gansterbossen machen und gründen eine Bande. Doch viel Erfahrung haben sie nicht gerade, und schon bald hat ihr Eifer gefährliche Folgen. Humorvoll erzählt Salim von schwelenden Konflikten und jugendlichem Leichtsinn.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Anees Salim (*1970 in Varkala) ist Schriftsteller und Kreativdirektor einer Werbeagentur. Er wurde mit dem Crossword Book Award, dem Hindu Literary Prize und dem Sahitya Akademi Award ausgezeichnet. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Er wohnt mit seiner Familie in Kochi, Kerala.

Zur Webseite von Anees Salim.

Gerhard Bierwirth (*1943) promovierte in Englischer Literatur und war Berater des Präsidenten der Goethe-Universität für Auslandsbeziehungen. Seit 2017 übersetzt er englischsprachige postkoloniale und zeitgenössische Romanliteratur Indiens.

Zur Webseite von Gerhard Bierwirth.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

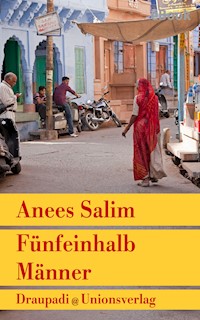

Anees Salim

Fünfeinhalb Männer

Roman

Aus dem Englischen von Gerhard Bierwirth

E-Book-Ausgabe

Draupadi @ Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.

Originaltitel: Vanity bagh

© by Anees Salim, 2013

© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2023

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Alamy Stock Photo

Umschlaggestaltung: Reinhard Sick

ISBN 978-3-293-31147-3

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 25.05.2023, 12:10h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

FÜNFEINHALB MÄNNER

1 – Ich plädiere auf nicht schuldig, Herr Richter …2 – 11/11 ist die kleine, private Version des Städtchens …3 – Wenn dieses Städtchen ein World Trade Center gehabt …4 – Als die Stadt in Flammen stand, kümmerte sich …5 – Ich sah ihn auf dem Parkplatz, wie er …6 – Schickt mich heim, Herr Richter, schickt mich heim …7 – Das ist nicht der Plan meines Bruders für …8 – Wir, die Leute hier aus dem Viertel …9 – Können die Hindus vielleicht keine Bomben bauen und …10 – Mein Leben ist meine Botschaft11 – Am Tag der Explosion war Imran Jabbari den …12 – Zu dem Zeitpunkt, als wir in seiner Wohnung …13 – Dieser Knabe Imran hat jede Woche Waisenhäuser aufgesucht …14 – Verzögerte Gerechtigkeit heißt verweigerte Gerechtigkeit. Ich ersuche Sie …15 – Mein Sohn, den Sie hier als erfahrenen Bombenbauer …16 – Imran Jabbari leidet an einer chronischen Geisteskrankheit …17 – Imran Jabbari plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit18 – Meine Eltern sind alt und krank. Mein Bruder …19 – Nicht wegen er Zahl der Verurteilten, sondern wegen …20 – Das Gericht vertagt sich auf den 11. NovemberDanksagungAnmerkungen

Mehr über dieses Buch

Über Anees Salim

Über Gerhard Bierwirth

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Indien

Zum Thema Religion

Zum Gedenken an meinen Vater

M. Salim (1927–2006)

1

Ich plädiere auf nicht schuldig, Herr Richter. Darauf können Sie Gift nehmen!

IMRAN JABBARI (1985–)

Es ist schon sehr lange her – genauer gesagt, achtzehn Monate –, da ist mit dem Schlag eines Richterhammers auf ein furchtbar schwarzes Pult meine Welt auf die Größe einer Mausefalle zusammengeschrumpft. An dem Tag schien die Sonne und zwar so, dass die hellhäutigen Damen sich entschlossen, ihre Sonnenschirme aufzumachen, aber die Leute, die sich vor den Fenstern drängelten, verhinderten so vollständig, dass Licht in den Gerichtssaal fiel, dass es draußen auch ebenso gut hätte regnen können.

Irgendwo in der Nähe gab es – nicht sichtbar – eine Uhr. Diese gab jede halbe Stunde einen Laut von sich – wie ein Löffel, der auf einen Metallteller schlägt – und gemahnte mich an die langen, leeren Jahre, die der Richter – er sah einem berühmten Bühnenkomiker ziemlich ähnlich – mir aufbrummen würde.

Kurz nach Mittag zog sich das Gericht wieder zurück, die Leute machten die Fenster wieder frei, und dann begann für mich die Fahrt ins Gefängnis. Das Ganze dauerte kaum eine Stunde, aber während dieser Zeit stellte ich mir vor, so wie ich es auch damals vor meinem ersten Schulbesuch gemacht hatte, wie mein Bestimmungsort so wäre.

Es war an einem Freitag, und wie an jedem Freitagnachmittag gab es lange Schlangen vor den Kinos und viele Leute, die aus den Moscheen strömten – just die beiden Orte, die ich von nun an so schmerzlich vermissen würde.

Die Uhr oberhalb der blauen Toreinfahrt zeigte zehn nach zwei, als der Transporter sein Ziel erreicht hatte. Von außen betrachtet sah das Gefängnis wie eine Schule aus (auf den ersten Blick war mir damals die Schule wie ein Gefängnis vorgekommen). Die Mauer war leicht mit Moos überzogen, so dass es aussah, als sei sie aus Bronze, über welche der Regen eine erste Patina-Schicht gelegt hätte. Willig-düster ging das Tor auf, und missmutig rollte der Transporter hinein.

Seit diesem Moment, in dem ich durch die hohe Einfahrt fuhr, habe ich mich immer wieder gefragt, ob die Außenmauer während der achtzehn Monate inzwischen dunkelgrün geworden war oder ob die Gefängnisleitung nicht doch die Häftlinge dazu gebracht hatte, sie so lange abzuschrubben, bis sie wie helles Kupfer aussah. Aber während dieser achtzehn Monate hatte ich keine Gelegenheit, die Außenmauer zu inspizieren; für mich hätte sie genauso gut außerirdisch sein können.

Genau wie damals in der Schule gab es auch hier einen Raum mit Regalen voller Verzeichnisse und Urkundenbände, dessen Wände mit Photographien von Verabschiedungsfeiern bedeckt waren, auf welchen nur lauter Reihen von Männern mit ausdruckslosen Gesichtern zu sehen waren. Diejenigen, die in Pension gingen, hatte man hervorgehoben, indem man sie mit überdimensionalen Girlanden geschmückt hatte, deren kunstvolle Enden bis in ihre Schöße hingen und so aussahen, als wüchse aus ihrer Leistengegend ein Origami-Garten.

Ein Wächter in Zivil saß an einem Fenster, dessen Vorhänge wie weibliche Zöpfe geflochten und mit Holzringen zusammengehalten waren, und trug in aller Ruhe in ein Verzeichnis ein, was ich ihm als exakte Wegbeschreibung zu einem Ort diktierte, den ich vielleicht nie mehr wiedersehen würde.

»Vanity Bag1?« fragte er, ohne von seinem Verzeichnis aufzublicken. »Meinen Sie wirklich ›Bag‹?« Er hatte noch nie zuvor etwas von unserem Stadtviertel gehört, vielleicht aber doch und wollte es nur nicht zugeben, oder er war nicht aus der Gegend.

»Nein, nicht ›Bag‹. Bagh.« Ich malte ihm, während ich sprach, die passenden Buchstaben in die Luft, weil es mir plötzlich wichtig erschien, auf einer Seite, die man wohl die nächsten sechzehn Jahre kaum noch einmal anschauen würde, einen falsch buchstabierten Namen zu haben. »B-A-G-H. So wie in Mangobagh.«

»Haben wir hier jetzt den Gewinner eines Rechtschreibewettbewerbs?« fragte der Leiter des Gefängnisses, ein ziemlich dürres Männchen mit dem Gesicht eines Pavians, indem er seinen Kopf um die Ecke der Klöntür streckte und mir einen unangenehmen Blick zuwarf. Einen Augenblick lang wussten die Wächter nicht, ob sie salutieren oder lachen sollten. Schließlich entschieden sie sich dafür zu lachen. Sie klatschten in die Hände, ließen ihre Bäuche wippen und lachten. Damals habe ich nicht verstanden, wo da der Witz war, und ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht war das gar nicht so witzig; könnte ja sein, dass eine Regel des Gefängnisses besagt, dass Wächter immer über die Witze des Leiters lachen müssen, selbst wenn es faule Witze sind. Sie haben keine Lizenz zum Töten, aber sie haben alle Freiheiten, einen mit ihrem verqueren Humor zu quälen. Möglicherweise ist das für sie ein Ausgleich dafür, dass sie einem körperlich nicht zu nahe kommen können. Ganz sicher haben sie ab und zu Lust, dir eins überzuziehen, wenn sie mal einen schlechten Tag auf der Arbeit oder einen Streit daheim hatten, aber wenn sie dann in letzter Sekunde an die Folgen denken, ballen sie nur die Fäuste in den Hosentaschen und gehen weg. Durch die neuen Gesetze der Regierung sind die Gefängnisse besser geworden. Jetzt kann man einen Häftling nicht mehr einfach so verprügeln. Auch Beschimpfungen kommen jetzt nicht mehr in Frage. Ebenso wenig, wie einem ins Gesicht zu spucken. Ausdrücke wie Arschloch, Scheißkerl und schwule Sau (für Homos) sind untersagt. Das alles gilt jetzt als grobe Verletzung der Menschenrechte.

Es gibt sogar einen Menschenrechtsbeauftragten, der einmal monatlich ins Gefängnis kommt und sich mit einer aufgeschlagenen Kladde im Schoß unter einen der Stachelbeerbäume setzt. Wenn du dich beschweren möchtest, ist er ganz Ohr. Er notiert dann deine Beschwerde und lässt sie dich zuerst unterschreiben; danach unterschreibt er, bevor er das Ganze dann an die zuständige Abteilung weiterleitet. Aber die Männer erzählen ihm kaum etwas. Immer wenn die doppelseitige Uhr über dem blauen Eingangstor vier schlägt, schüttelt er die gelben Blätter, die der Baum in sein Beschwerdebuch geweht hat, heraus und verlässt das Gefängnis. Einmal marschierten zwei Häftlinge voller Zuversicht zu ihm, während die Wächter gespannt zusahen. Der Keckere der beiden sagte, dass der wöchentliche Fleischcurry viel zu wässrig wäre und wie Viehfutter schmeckte. Aber der Menschenrechtsbeauftragte schüttelte heftig mit dem Kopf und verwarf die Beschwerde als etwas, was man nicht als Menschenrechtsproblem behandeln könnte. Die so Abgewiesenen gingen mit einem schiefen Lächeln wieder zurück, während die Wächter echt ihren Spaß hatten.

Ich hätte zu gerne gewusst, ob der Beamte in Zivil jedes Mal, wenn er einen aus unserem Stadtviertel vor sich hatte, die gleiche Frage stellte: »Bag?«. Alle Schlag lang laufen mir Leute aus Vanity Bagh über den Weg und vermitteln mir heimatliche Gefühle. Und das erste, was ich dann mache, ist schnüffeln. Ich schnüffle so heftig, dass die meinen, ich hätte einen Schnupfen oder würde vom Heimweh überwältigt und würde mich lediglich bemühen, meine Nase am Laufen zu hindern. In Wirklichkeit aber versuche ich, wie ein Hund zu sein und den Geruch unseres Stadtviertels aufzunehmen, den Geruch seiner Straßen und Hinterhöfe, seiner Imbissstände und Blumenläden, seiner Arglist und seiner Unschuld und seiner unzähligen Abwasserrinnen und seines Rosenölladens neben Suleimans homöopathischer Krankenstation. Aber alles Schnüffeln hilft nicht, denn wenn man einmal in der Gefängniskluft steckt, riecht einer wie der andere. Jeder riecht dann nach Verzweiflung und manchmal auch nach Bleichmittel.

Letzten Sommer kam ein kleiner stämmiger Mann mit ruhelosem Blick und nervösen Fingern aus Block D zu mir. Er behauptete, dass wir in der Welt draußen Nachbarn gewesen wären und seine Familie direkt über dem Bata-Laden gewohnt hätte. Ich konnte mich aber nicht daran erinnern, ihn je in der Nähe von Bata oder sonst wo in Vanity Bagh gesehen zu haben. Er wollte von mir Tipps haben, wie er die drei Monate, die man ihm aufgebrummt hatte, überleben könnte. Er war ein typischer Untersuchungshaft-Kunde, das heißt mit unbedeutendem Vergehen und kurzer Haftzeit. Man hatte ihn wegen einer kleineren Gaunerei angeklagt, wie sie auch die meisten Schüler während ihrer Schulzeit mal praktizieren, nur hatte es der arme Teufel bei einer großen Firma versucht, deren Namen zur Hälfte Englisch war und die ein eigenes Logo und ein eingetragenes Warenzeichen hatte. Weil das Untersuchungsgefängnis keine Aufnahmekapazität mehr hatte, war er hier bei uns gelandet. Ich habe ihm gesagt, dass es keine besonderen Tricks gäbe, um im Gefängnis zu überleben. Er solle einfach nur er selbst sein. Das wäre genug. Darauf er: Das wäre genau das, was sein Chef im Büro immer von allen gefordert habe. Selbst sein. Und das hätte er dann ja auch mit dem Geld der Firma gemacht. Wir hatten uns an eine Säule gelehnt und haben uns totgelacht, bis uns wieder einfiel, dass wir ja Häftlinge waren.

Ich habe ihn über Vanity Bagh ausgefragt, so wie man sich nach alten Freunden erkundigt, und er hat darüber erzählt, als wäre er vom Paulus zum Saulus geworden. Das Viertel würde ihn nicht mehr interessieren und – was noch schlimmer wäre – er würde, wenn er erst einmal seine drei Monate hier abgesessen hätte, mit seiner Familie in ein anderes Viertel ziehen. Ich fragte ihn, wie es um das Stadtviertel stünde. Er zuckte nur mit den Schultern. Ich fragte ihn nach den im Viertel bekannten Leuten und den beliebten Treffpunkten. Wieder nur Schulterzucken. Es war fast so, als hätte er sich entschlossen, sich das ganze Viertel den Buckel runter rutschen zu lassen.

Die drei Monate vergingen wie zwei Wochen; als er eines Nachmittags in den Garten kam, um sich rasch zu verabschieden, habe ich ihm nicht länger als nötig die Hand geschüttelt. Je länger ich ihm die Hand schüttele, dachte ich, desto tiefer würde ich meine Fingerabdrücke bei ihm hinterlassen. Und wie kurz sein Aufenthalt auch gewesen wäre, würde er dann doch unwissentlich meine Fingerabdrücke auf vielen Dingen im Viertel, auf Bäumen, Lichtmasten, Wänden, Türen, Geldautomaten und Geländern, hinterlassen.

Es war in einem jener Monate, in denen viele Leute auf einmal entlassen wurden. Die einen gingen nach umständlichen Abschiedsszenen, die einen mit schmerzlichem Neid auf ihre Freiheit erfüllten; andere wiederum verschwanden einfach wie bei einem Gefängnisausbruch, wobei man ihr Fehlen erst später an den leeren Stühlen im Fernsehraum und an den neu zu besetzenden Arbeitsplätzen bemerkte.

Auf einmal fehlten in der Schreinerwerkstatt drei Leute, im Kunsthandwerksraum vier und in der Küche sogar sieben. Am schlimmsten aber hatte es die Buchbinderei getroffen. Aus ihr hatte man dreizehn Buchbinder auf einen Schlag in die freie Welt entlassen. Eines Morgens, als wir ein Stückchen Land hinter dem Wassertank für den Anbau von Spinat bekommen hatten, kam ein Oberaufseher mit einem Klemmbrett und einem Bleistift auf uns zu geschlendert. Sein Schatten – fett und komisch – vermaß die frisch geharkte Erde. In regelmäßigen Abständen zeigte er mit seinem Bleistift auf einen Häftling und sagte »Du da«, und der Erwählte starrte düster zu Boden, als ob man ihn für ein Erschießungskommando ausgewählt hätte. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hatte, sich frei unter den alten Bäumen zu bewegen, die Sonne in sich aufzusaugen und ab und zu hinter einen Baum zu schlüpfen, um da eine eingeschmuggelte Zigarette zu rauchen, hatte man keine Lust mehr, in geschlossenen Räumen zu arbeiten. Draußen bedeutete für uns eine ganze Latte von Geräuschen und Ausblicken. Das schönste Geräusch war das von Lastwagen, die – in unserer Vorstellung klein wie Spielzeuge – die weit entfernte Schnellstraße hinunterrauschten; der schönste Anblick aus einem Gefängnis ist immer noch der eines lautlosen Flugzeugs, das in einem Everest von Wolken verschwindet. Das weckt in einem den Wunsch, eines Tages aus dem Gefängnis zu kommen und ein anständiges Leben zu führen. Der verstörendste Anblick wartete immer auf mich unter den losen Steinen in der Nähe des Bambushains. Wenn ich die Steine dann und wann beim Putzen der Gartenstufen hochgehoben habe, hat mich beim Anblick der unter den flechtenbewachsenen Steinen lauernden Schnecken immer sofort eine maßlose Traurigkeit ergriffen. Diese Schnecken haben mich an die langen, langsamen Jahre erinnert, die ich noch abzusitzen hatte. Davon abgesehen, hatte ich nichts gegen den Aufenthalt im Freien einzuwenden.

Sogar die Sonne mag sich nicht lange in einem Gefängnis herumtreiben, wo man manchmal nicht mehr zwischen den Gegenständen und ihren Schatten unterscheiden kann. Ich kann wirklich nicht begreifen, wieso es trotzdem noch immer Leute gibt, die alles darum gäben, drinnen arbeiten zu können – wenn man schon in einem Gefängnis leben muss, warum sollte man dann auch noch freiwillig seine Tage in einem weiteren Gefängnis, drinnen, verbringen wollen?

Ich war dankbar dafür, dass man mich für eine Arbeit drinnen für ungeeignet gehalten hatte. Jedenfalls bis dahin.

Genau eine Minute, nachdem ich erleichtert geseufzt hatte, dass ich verschont geblieben war, sagte der Oberaufseher »Du da!« Ich habe meinen Blick nicht von der flachen Grube gehoben, die ich gerade mit einem Stock am Ausheben war.

»Du da, 111«, sagte er noch einmal und schabte dabei mit seiner Stiefelsohle über die Kiesel. »Ich stecke dich in die Buchbinderei«.

Das hörte sich so an, als sei gerade einer, der dir einen Haufen Geld schuldet, gestorben.

»Los, zu der Gruppe da«, sagte er und zeigte mit seinem Bleistift auf drei alte Männer – nach ihrem heftigen Stirnrunzeln zu urteilen, Bücherhasser, einer wie der andere. Auch ich hatte nichts für Bücher übrig. Aber im Gefängnis kann man nun mal nicht wählerisch sein und sich einen Beruf aussuchen.

Im Zentralgefängnis ist die Buchbinderei der ruhigste Arbeitsplatz von allen. Sie liegt viele Blocks entfernt von irgendwelchen Behausungen menschlichen Lebens. Die sie umgebende Stille macht den Eindruck einer Bibliothek. In der Tat sieht sie ja auch wie eine Bibliothek aus mit ihren gleichformatigen Büchern, ihren dunkel verfärbten Regalen und ihren Deckenventilatoren an den langen Stangen. Aber die Bücher hier haben nur leere Seiten, womit wir es mit einer Bücherei der noch ungeschriebenen Bücher und eines nicht verordneten Schweigegebots zu tun haben. Nur gelegentlich saust die Klinge einer Papierschneidemaschine mit einem dumpfen Geräusch über die unregelmäßigen Seitenränder gerade gefertigter Bücher.

Bücher entstehen in fast völliger Stille. Kein Wunder, dass Bibliotheken so ruhige Orte sind. Wenn die Seiten beschnitten sind, landen sie auf meinem Tisch. Ich binde sie dann. Das ist jetzt mit vierundzwanzig meine Bestimmung.

Sogar meine Mama, die in der dritten Reihe des vollbesetzten Gerichtssaals gesessen hatte und mit vorgeschobener Unterlippe auf das Schlimmste gefasst gewesen war, hätte sich nicht vorstellen können, dass ich, nachdem mein Schicksal offiziell besiegelt war, nach achtzehn Monaten einmal inmitten von Büchern enden würde. Schweigend hatte sie während der gesamten morgendlichen Verhandlung gebetet und dabei ihren Rosenkranz wie eine braune Schlange durch ihre Finger gleiten lassen. Als der Richter sich endlich geräuspert und seinen Mund geöffnet hatte, um das Urteil zu verkünden, waren die Perlen des Rosenkranzes zwischen ihren Fingern erstarrt.

Imran Jabbari wurde in allen Punkten für schuldig befunden und wird zu sechzehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Richter P. R. Nariman (–2012)

Der Rosenkranz war auf den Boden des Gerichtssaals gefallen, wobei er kaum ein Geräusch machte, und meine Mutter war mit einem Aufschrei hinterher gefallen.

2

11/11 ist die kleine, private Version des Städtchens Mangobagh von 9/112

STADTANZEIGER (1959–)

Die ersten Tage in der Buchbinderei waren die schlimmsten und trostlosesten. Jede Ecke, die ich eigenmächtig in eine Ruhezone verwandelt hatte, schien über Nacht ohne Räumungsbefehl wieder zum Abriss freigegeben und zerstört worden zu sein. Ich vermisste das Gemüsegärtchen, das wir bearbeitet hatten, und den Schatten unter dem Bambus, wo das Gras grüner und wie in einem Park war. Ich sehnte mich nach der Sonne, den Zigaretten und der richtigen Geistesverfassung, um mir ganz alleine vorstellen zu können, wie ich ausbrechen würde, während alle anderen in Gedanken über die Welt draußen versunken wären oder einfach nur in eine andere Richtung guckten.

Die Buchbinderei, eine lange Halle mit blauen Türen an jedem Ende, roch niederschmetternd nach, ja was wohl, nach Büchern. Das Ganze war noch entmutigender, wenn man in seinem vorherigen Leben draußen nichts für Bücher übrig gehabt hatte. In meinem Leben vor der Haft war ich gegen Bücher, ja sogar gegen Zeitungen und Zeitschriften allergisch gewesen. Damit passte ich nun genau so perfekt in die Buchbinderei wie ein Hindu-Tempel in unser Stadtviertel. Ich merkte, wie ich nur darauf wartete, dass einer die Geduld mit meiner Ungeschicklichkeit verlor und mich der Gefängnisleitung meldete: Häftling 111 hat kein Händchen für die Buchbinderei und ist daran auch nicht interessiert. Seine Bestimmung ist die Gärtnerei. Bitte ihn wieder ins Grüne zurückzuversetzen und Gemüse anbauen zu lassen.

Dann, eines Tages, es war ein Freitagnachmittag, geschah das Wunder.

Wunder ereignen sich immer freitags. Nur freitags.

Die Verrückte vor der Moschee (–2007)

Es passierte ohne Vorankündigung und dauerte nicht länger als eine Minute. Ich war gerade dabei, ein Buch zu binden und dabei meinen Mangel an Talent für diese Arbeit einzuschätzen, als es geschah. Alles fing mit einem spontanen Gefühl an und führte zu einer Erleuchtung: Irgendwas stimmt ganz und gar nicht, mit mir oder mit der Welt.

Ich hatte das Buch einfach so aufgemacht, hineingesehen und erwartet, nichts darin zu sehen. Natürlich war auf der Seite des Buches, die ich aufgeschlagen hatte, nichts – aber mir fiel etwas Graues, Körniges darunter ins Auge, als ob Reste von Blei zwischen den Seiten hängen geblieben wären. Als ich umblätterte, war auch auf der neuen Seite nichts als eine Andeutung dieses Grauen und Körnigen zu sehen. Wenn mich nun aber irgendetwas dazu gebracht hatte, das Buch aufzumachen, dann müsste mich etwas anderes auch dazu bringen, an dieser Stelle im Buch zu verweilen und weiter darauf zu starren, bis ich darin etwas erkennen könnte: ein Buchstabe, ein Wort, einen Satz, einen Absatz, eine ganze Geschichte. Vielleicht war das ja auch nur ein anderes Gedankenspiel von mir, so wie ich mir immer meinen Ausbruch aus dem Gefängnis am helllichten Tage vorgestellt hatte – wie bei einem Computerspiel hatte ich dabei drei Leben, und die Wächter hätten Bonuspunkte bekommen, wenn sie mir genau zwischen die Augen geschossen hätten. Ich machte das Buch zu und öffnete es dann wieder etwas später. Leere Seiten. Aber wenn ich nur lange genug darauf starren würde, würden die Wörter wieder auftauchen, das wusste ich, dann wäre alles bereit, um eine Geschichte zu erzählen. Meine Geschichte.

Jeden dritten Samstag wird in der Nähe des Vordergartens ein Behelfszelt aufgebaut, in welchem dann vier Ärzte an getrennten Tischen sitzen – jeder einzelne außer Hörweite des anderen, so als ob keiner seiner Diagnose sicher wäre und einfach nicht wollte, dass dies auch die anderen mitbekämen. Drei von ihnen sind mit Stethoskopen ausgerüstet, der ohne Stethoskop – ich hielt ihn zuerst für einen Pfarrer ohne Soutane – ist ein Psychiater und meines Wissens der einzige Psychiater auf der ganzen Welt, der ganz bewusst keinen französischen Bart trägt. Sein Lächeln scheint zu sagen: Wenn du psychische Problem hast, komm und sprich mit mir darüber. Die Häftlinge gehen häufig zu ihm, um sich über Schlaflosigkeit oder Bluthochdruck zu beklagen in der Hoffnung, ein paar Schlaftabletten oder sogar eine Empfehlung für eine Begnadigung zu bekommen. Aber alles, was sie bekommen, sind gute Ratschläge. Eine Woche, nachdem ich zum ersten Mal Wörter auf den leeren Buchseiten wie auf einer Zaubertafel ausgemacht hatte, überlegte ich zunächst, ob ich nicht auch zu ihm gehen und mich beraten, trösten und heilen lassen sollte. Dann aber sagte ich mir: Warum sollte ich? Was kann mir das schon schaden? Vielleicht ist das ja sogar eine seltene Gabe, so etwas wie in Spiegelschrift schreiben, eine Gabe, die nur einem in einer Million gegeben ist. Vielleicht hat mir ja auch der Liebe Gott diese Fähigkeit verliehen, weil Er wollte, dass ich meine eigene Geschichte so lesen würde, als hätte ich sie nicht selbst erlebt.

Als ich das nächste Mal ein Buch aufschlug, kroch ein Sonnenstrahl durch einen geborstenen Dachziegel und fiel auf eine Seite, ohne irgendwelche Wörter zu beleuchten. Aber in Wirklichkeit gab es da Tausende von Wörtern, vielleicht noch mehr, nur dass sie mit den bloßen Augen nicht zu erkennen waren.

Jede Nacht erscheinen am Himmel Tausende von Sternen. Es liegt nur an deinen Augen, dass du lediglich ein paar davon sehen kannst.

Professor Suleiman Ilahi (1949–)

Einige Minuten lang kniff ich die Augen zu – und da erschienen auf einmal Wörter, und die Wörter wurden zu Personen, und aus den Personen wurden Orte. Der erste Ort, der in diesem kaum sichtbaren Eröffnungskapitel in Umrissen auftauchte, war Vanity Bagh. Das hieß, dass die Reihenfolge der Kapitel in diesem Buch völlig korrekt war.

Kaum eine Meile lang, besteht Vanity Bagh aus einer langen Reihe alter Gebäude, die sozusagen an der Ampel der Char Bazaar-Kreuzung darauf warten, dass es »Grün« wird, damit sie über den Zebrastreifen schlurfen und zu der architektonischen Revolution, die seit der Jahrtausendwende über die Stadt Mangobagh hinweggefegt ist, aufschließen können. Aber für sie wird es nie »Grün«, und so bleiben sie eben auf beiden Seiten einer einigermaßen breiten und unverhältnismäßig hektischen Straße stehen. Das war mir schon immer an Vanity Bagh aufgefallen. Da war immer was los, eigentlich unverständlich, weil da ja keine wichtigen Büros oder Firmen untergebracht sind – keine Ämter der Regierung, wo man gegen Bestechung wichtige Genehmigungen oder Bescheinigungen bekommt, keine bekannten Läden, die das ganze Jahr über Ausverkauf haben und da haust auch kein bedeutender Fakir, der sogar Hepatitis B dadurch heilen kann, dass er dir in die Ohren bläst. Nichts, was Menschenmassen anziehen könnte. Das Einzige, was es hier gibt, ist eine Reihe staubiger grüner Kolonaden mit hölzernen Balkonen und schmiedeeisernen Geländern. Alle Gebäude sind gleichermaßen vernachlässigt, und nicht eines hat, seitdem Bushra Jabbari, meine Mama, als junge Braut dieses Stadtviertel betreten hat, auch nur einen Tupfer Farbe gesehen.

Soweit ich mich erinnere, haben sich diese Häuser in dreißig Jahren kein bisschen verändert.

Bushra Jabbari (1962–)

Inmitten dieser grässlichen Gemäuerzeile steht die Masjid-e-Mosavi, eine winzige Moschee mit einer grünen Kuppel, in die freitags alle Leute des Viertels zum Beten kommen. Neben ihrem gewölbten Eingang gibt es außen eine schmale Treppe, die auf die Terrasse führt, von der sich fünf Mal am Tag beim Ruf des Muezzins die Tauben in die Lüfte erheben.

Nicht auf den Stufen sitzen. Hier nicht rauchen. Dies ist ein Gotteshaus. Kein Ort zum Herumlungern.

Kareem Jabbari (1953–)

Auch wenn wir keine Straßenräuber oder Massenmörder und nicht einmal halb so bekannt wie Meister Abu Hathim waren, haben die Leute im Viertel immer gedacht, dass mit unserer Bande etwas ganz und gar nicht stimmte. Die Leute wussten genau, wo sie mit uns zusammenrasseln könnten, und versuchten, es nach Kräften zu vermeiden. Wir hingen bei der Mogul-Bäckerei herum, die wahrscheinlich die besten Kebabs in ganz Mangobagh macht, oder hockten auf der Mauer, die die Eisenbahn errichtet hatte, um Übergriffe auf ihr Gebiet zu unterbinden. Wenn eine Polizeistreife durchs Viertel schlenderte, verdrückten wir uns in die Gasse in der Nähe des Café Irani, wo wir dann im Schatten von Abu Hathims zweistöckigem Haus herumlungerten und immer dann den Kopf einzogen, wenn er aus einem der oberen Fenster seinen Betelsaft auf die Gasse spuckte.

Wir nannten uns »Fünfeinhalb Männer«, obwohl wir eigentlich zu sechst waren. Aber in dem Viertel gibt es lauter komische Namen und komische Geschichten dazu. Einmal hat uns der Imam der Masjid-e-Mosavi erzählt, dass unser Viertel eigentlich nach der Ehefrau eines britischen Ingenieurs benannt worden sei, der vor hundert Jahren die Brücke über den Moosa-Fluss gebaut habe. Aber hat es jemals auf diesem Planeten eine Lady mit dem Namen »Vanity« gegeben? Ich hege die größten Zweifel, ob diese Geschichte überhaupt stimmt, auch wenn der besagte Imam zufälligerweise mein eigener Vater ist.

Die Leute im Viertel sind so vernarrt ins Geschichtenerzählen und Namengeben, dass sie nicht einmal einen Baum, der genau vor der Moschee steht, verschont haben. Sie nennen ihn Franklin, als ob er christliche Eltern gehabt hätte und sogar sonntags mit den Pintos, die ein paar Blocks von ihm entfernt eine Autowerkstatt betreiben, zum Gottesdienst in die St. Thomas Basilika gehen würde. Trotz seiner Gestalt, die irgendetwas Altertümlich-Würdiges hat, spielt der Baum in der Geschichte der Straße kaum eine Rolle. Genauer gesagt repräsentiert er nichts anderes als eine sträfliche Zeitverschwendung der Natur, denn Franklin hat weder Blüten noch Früchte und fängt erst im Spätherbst an, seine Blätter abzuwerfen und neue hervorzubringen, wenn der Frühling schon fast vorbei ist; wenn seine Zweige die ersten Büschel zarter Blätter zeigen, haben die anderen Bäume der Straße schon Larven in ihrem Laub.

Der einzige Mensch, der sich noch an den Baum als Sprössling erinnern konnte, ist vor ein paar Jahren im Alter von hundertfünf1 Jahren gestorben. Er hat als kleiner Junge dabei zugesehen, wie Pater Franklin vor fast hundert Jahren das Bäumchen in den sepiabraunen Schlamm von Vanity Bagh gesetzt hat.

Patter Pranklin, als um den Baum herum, mit lauter Sprüch’ zum Abwehr.

Ghulam Chacha (1902–2007)

In Ghulam Chachas lückenhafter Erinnerung hat Pater Franklin endlos den Sprössling umkreist und gesegnetes Wasser auf seine Blätter gespritzt, bevor er sich selbst auf eine Predigttour durch das Städtchen Mangobagh begab. Während der ersten paar Jahre stand der Sprössling verdrießlich auf der anderen Straßenseite der Moschee gegenüber, noch ohne Namen und durch ein Drahtgitter vor den gierigen Zungen des Viehs geschützt. Dann hat ihm jemand, wahrscheinlich Ghulam Chacha, den Namen des Geistlichen gegeben, der so verrückt war, dass er einen Sprössling umkreiste, während er laut aus der Bibel vorlas.

Seit dem Tag, an dem der Stadtanzeiger in seiner Sonntagsausgabe die Legende von Franklin erneut auftischte – manchmal haben diese Zeitungen so viel Platz, dass sie ihre Seiten mit Artikeln über jeden Mist, sogar über Abfallbeseitigung und Eunuchen, füllen –, war uns dieser Baum verhasst. Was hatte ein Baum, der nach Christentum roch, in einem Muslim-Viertel verloren? Die Leute hatten schon angefangen, darüber zu reden, dass man ihn fällen sollte; sie ärgerten sich darüber, dass er von einem Christen gepflanzt worden war, der sicher ein paar Dutzend Muslime bestochen hatte, vom Glauben abzufallen. Wahrscheinlich waren die Pintos noch vor hundert Jahren gläubige Muslime gewesen; die Leute aus dem Viertel waren sich so gut wie sicher, dass Moses, der Älteste aus dem Pinto-Clan, vor seiner Konversion Moosa geheißen hatte. Seine Ehefrau hieß ja auch noch immer Fatima, und die Leute im Viertel hatten sie im Verdacht, während des Ramadan heimlich zu fasten.

Ich hab Tante Fatima gesehen, wie sie im letzten Ramadan in der Mogul-Bäckerei Datteln gekauft hat. Außerdem noch Halim-Eintopf.

Aasia Jamal (1992–)

Normalerweise hat niemand Aasia Jamal geglaubt; einmal hatte sie erzählt, sie hätte in einem Losverfahren im Zusammenhang mit einer Anzeigenkampagne die Gelegenheit gewonnen, mit Irfan Pathan zu Abend zu essen, hätte es aber abgelehnt, weil sie sich nicht besonders für Kricket interessieren würde. Hat sie wirklich jemanden wie Irfan, den berühmtesten aller Kricketspieler, sitzen lassen? Wäre es um Yusuf gegangen, hätte man die Lüge schon eher glauben können. Aber diesmal schien Aasia Jamal wirklich die Wahrheit gesagt zu haben. Auf einmal betrachtete man die Pintos voller Argwohn und zerriss sich das Maul über die Art von Leuten, die für Geld alles eintauschen, sogar die Religion, in die sie hineingeboren waren.

Lasst doch die Pintos in Ruhe, sagte der Imam. Und hört auf mit dem Gerede über Franklin.

Also ließ man die Pintos in Frieden, und auf einmal war den Leuten im Viertel der Franklin-Baum völlig egal – außer Jinnah, dem gläubigsten Muslim unter uns. Er sagte, er würde Quecksilbernägel in den Baum schlagen. Er zeigte uns sogar zum Beweis, wie ernst er es meinte, eine Handvoll Nägel, hatte aber nicht die geringste Idee, wo er Quecksilber herbekommen könnte. »Aber irgendwie mach’ ich diesen Scheiß-Baum kaputt«, sagte er. Aber irgendetwas, vermutlich eine blitzartige Vorstellung von der Straße ohne diesen Baum als ihrem Wahrzeichen, hielt ihn davon ab, einen neuen Racheplan zu schmieden. Eines Tages zückte er schwungvoll sein Taschenmesser, als ob er damit Franklin fällen wollte, und fing an, den Namen unserer Bande in dessen steinharte Rinde zu schnitzen, womit er einen ganzen Nachmittag beschäftigt war – bis die Rinde sein Messer stumpf gemacht hatte. Danach benutzte er dann einen Schraubenzieher. Es schien allerdings, dass der ältere Name des Baums doch tiefer in den Köpfen der Leute im Viertel eingeritzt war, womit er weiter unter seinem christlichen Namen existierte. Die Inschrift »Fünfeinhalb Männer«, als kindische Liebeserklärung eingraviert, blieb nur physisch erhalten und zog manchmal die Blicke der Leute an, die aus ihren Autos starrten, während sie im Schritttempo durch die verstopfte Straße krochen. Wahrscheinlich haben die sich nicht einmal gefragt, wofür diese komische Zahl eigentlich stand. Als Bande wollten wir nichts weniger sein als ein böser Traum, gefürchtet wegen unserer unzähligen scheußlichen Eigenschaften, aber in Wirklichkeit hatten wir nur den Instinkt einer Schildkröte: Kopf einziehen und unterm Panzer bleiben, wenn wir eine Polizeisirene nur von weitem aufheulen hörten.

Wir träumten den Traum aller Armen – reich zu sein und, soweit es die Umstände zuließen, auch berühmt – und orientierten uns an einem ganz und gar ungewöhnlichen Vorbild, das weder aus Filmen noch von den Sportseiten der Zeitungen stammte, sondern direkt unter uns lebte – in der Gasse neben dem Café Irani in einem weitläufigen, gut bewachten Gebäude, in dem Meister Abu Hathim Wohnung und Zufluchtsort in einem besaß. Bis wir ihm größenmäßig bis zur Hüfte gingen, war er für die meisten Leute im Viertel schon kein Held und Vorbild mehr gewesen. Da hatte er schon ein Bein und die Fähigkeit verloren, die Leute dazu zu bringen, ihn ehrerbietig zu grüßen. Aber Heldenfiguren aus der Kindheit sterben nur langsam, und Meister Abu Hathim blieb in unseren Erinnerungen als derjenige lebendig, der die Aufruhrpläne für Mangobagh entworfen, die Fehden zwischen Gangstern geregelt und die Bewachung der Nachtclubs in Begum Bazaar und Broadway kontrolliert hatte. Vor allem aber erinnerten wir uns an ihn, wie er, mit geschwellter Brust, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, mitten auf der Straße gestanden hatte, während schon die Planierraupen anrückten, um eine neue, illegal errichtete Häuserzeile niederzuwalzen. In unserer Vorstellung marschierte die Legende Abu Hathim noch immer auf zweistämmigen Beinen, auch wenn wir ganz deutlich den dumpfen Aufprall seiner Krücken hören konnten, wenn er sich an die Fenster schaffte, um die Gasse mit seinem Betelsaft einzudecken.

Zulfikar, der die Kühnheit besaß zu behaupten, Abu Hathim sei ein direkter Cousin seiner Mama, blickte eines Abends von dem Betelsaftfleck auf der Gasse in die Höhe und schnalzte mit den Fingern, um auf sich aufmerksam zu machen. »Könnten wir nicht auch so jemand sein wie Meister Abu Hathim?«

Die Betelsaftflecken auf dem Pflaster sahen sehr nach Blut aus, so dass ich mich wirklich gefragt hatte, ob Meister Abu Hathim nicht vielleicht doch tödlich erkrankt wäre.

»So mit einem Bein, wie er«, fragte Jinnah und lachte.

»Ich meine, könnten wir nicht eine Bande bilden«, fragte Zulfikar. »So wie er, als er in unserem Alter war.«

Abu Hathim hatte schon früh in seinem Leben seine Duftmarke hinterlassen. Schon mit neunzehn war er des Mordes angeklagt worden, und noch bevor er zwanzig war, war er mehrmals angeklagt und freigesprochen worden. Er war noch keine einundzwanzig, da galt er schon als einer der Gefährlichsten in ganz Mangobagh. Und nun sieh dir nur uns an – wir waren schon zweiundzwanzig oder noch älter und lauter Nichtsnutze.

»Das könnten wir doch, oder?« fragte Zulfikar.

Der Gedanke berührte mich wie etwas Kaltes, Unsichtbares, wie die Hand eines Gespenstes, und ich erinnere mich noch, dass mich ein leichter Schauder überlief. Vielleicht blies ja auch, als ich das erste Mal davon hörte, ein kalter Wind durchs Viertel, aber wenn ich zurückblicke, möchte ich annehmen, dass mich da eine Art Vorsehung berührt hatte – mit einer festen, feucht-kalten Hand. Als der momentane Schauder vorüber war, konnte ich über das Ende der Gasse hinaus die Zukunft und unseren Platz in ihr sehen.

»Das könnten wir doch?« fragte Zulfikar erneut.

Wenn wir sechs uns zu einem großen Abu Hathim zusammentun könnten, könnten wir wahrscheinlich das ganze Viertel beherrschen, dann könnten wir sogar in kleinerem Maßstab noch einmal Geschichte schreiben. Auf einer riesigen Videowand konnte ich schon sehen, was unsere Bande alles so anstellte und wie sie die gleichen Sachen machte wie wahrscheinlich Abu Hathim, als wir noch Kinder waren: das Viertel schützen – und sich dafür von den Leuten im Viertel ehrerbietig grüßen zu lassen; Schutzgeld einsammeln – und sich dafür von den Leuten im Viertel ehrerbietig grüßen zu lassen; ein Vermögen machen – und sich dafür noch ehrerbietiger von den Leuten im Viertel grüßen zu lassen; die Leute im Viertel verprügeln – und sich dafür noch viel, viel ehrerbietiger grüßen zu lassen, und zum Schluss auch noch ein Bein verlieren.

Wir schrieben das Jahr 2007, im Spätsommer, wenn es schon früh dämmert und Vanity Bagh zu einem der düstersten Orte auf der Welt wird. Als die Gasse immer dunkler wurde, hörten wir, wie Meister Abu Hathim hustete und sich räusperte, dann den dumpfen Laut, den seine Krücken auf dem Fußboden machten. In der Gasse landete eine frische Ladung Betelsaft, und ich fragte mich erneut, ob nicht doch Abu Hathims letztes Stündlein geschlagen hätte. Als sich das Geräusch der Krücken, regelmäßig wie ein Uhrwerk, wieder verlor, sagte Zulfikar, es wäre höchste Zeit, jemand schlüpfte in die Schuhe, die, seit man Abu Hathim sein rechtes Bein amputiert hatte, leer waren. »Wenn wir es nicht machen, wird es jemand anders machen«, sagte er.

Die Polizei ist im Viertel auf der Suche nach zwei jungen Männern, die den Zweigstellenleiter von Bata verprügelt haben.

Ein Passant (–)

Jinnah und Zia sahen sich an – fast liebevoll – und rannten dann schnell ans Ende der Gasse, wo die Bahngleise verliefen, hinter denen, verborgen hinter hohen Bäumen und umrankt von staubigen Reben, ein ruinenartiges Backsteingebäude stand.

Am folgenden Nachmittag trafen wir uns auf der Treppe, die sich wie eine Holzleiter an die Moschee schmiegte, und hörten, was Zulfikar zu sagen hatte, während die Tauben mit ärgerlichem Flügelschlag von der Terrasse abhoben oder auf ihr landeten. Was zunächst wie der Keim einer lebensverändernden Idee geklungen hatte, entpuppte sich nun, da er der Ausgeburt seines Hirns eine Einzelheit nach der anderen hinzufügte, als eine Art grobschlächtigen Egoismus. Wenn der »Bande« sagte, meinte Zulfikar immer »seine Bande«. Möglicherweise hat der die ganze Woche damit zugebracht, sich vorzustellen, wie er auf dem Thron säße, den Abu Hathim freigemacht hatte, kurz nachdem man gerade vor der Mogul-Bäckerei eine primitive Bombe auf ihn geworfen hatte; in Zulfikars Vorstellung standen wir fünf mit schwarzen Sonnenbrillen, die Hände wie Fußballspieler vor dem Gemächt gefaltet, hinter seinem Stuhl.

»Die beste Idee, die du je hattest«, sagte Zia und riss die Augen in falscher Bewunderung weit auf. Wir alle taten so, als würden wir unseren neuen Anführer bewundern, und Zulfikar war kurz davor, sich selbst eine Krone aufzusetzen, als wir alle zusammen in ein Gelächter ausbrachen, das immer lauter und höhnischer wurde, bis Zulfikar aufstand und die Treppe wieder hinabrannte. Kurz hinter dem Franklin-Baum entschwand er unseren Blicken, wobei sein schwarzes T-Shirt mit der Dunkelheit hinter der Reihe öffentlicher Toiletten verschmolz. Unser Lachen brachte den Imam ans Fenster, wo er mit den Händen auf dem Fensterbrett stehen blieb und mich anstarrte, nur mich, als ob er den Rest der Bande nicht sähe – und die Bande verstummte, mehr aus Respekt vor mir als vor dem Imam.

Man kann sich über eine glänzende Idee lustig machen, aber man kann sie doch nicht so einfach weglachen. Zulfikar wusste das, als er am nächsten Abend mit einem breiten Lächeln und Verbesserungsvorschlägen wiederkam. Bald nachdem er den abendlichen Gebetsruf auf eine Weise beendet hatte, bei der sich die Leute aus dem Viertel fragten, ob sie eher lachen oder sich bei der Moslemischen Wohlfahrtsbehörde beschweren sollten, hatte der Imam das grüne Lamellenfenster geschlossen. Die Lamellen aber hatte er nicht zugeklappt, so dass durch die Spalten Licht aus der Gebetshalle sickerte und auf die feuchten Treppenstufen fiel und auf ihrem Moosbelag wie Tau glitzerte.

»Ich möchte nicht der Anführer sein«, sagte Zulfikar mit der Miene eines Mannes, der sich für die Menschheit aufopfert, »wenn ihr Kerle es nicht wollt.«

»Wir Kerle wollen es ganz sicher nicht«, sagte Jinnah. Er war in jeder Hinsicht, vom Aussehen und von seiner Art her, der Dreisteste von uns sechsen. »Und im Übrigen kann niemand mein Anführer sein.«

»Ja genau, das habe ich dir ja gerade sagen wollen«, sagte Zulfikar. »Keiner wird hier der Anführer von irgendwem sein. Das hier wird eine Bande ohne Anführer.«

(Jinnah, den seine Mama dazu bringen wollte, ab der nächsten Woche im Dey’s Markt als Verkäufer zu arbeiten, änderte seine Meinung. Wer will schon Kunden mit falschem Lächeln bedienen, wenn man die Geschäftsinhaber selbst mit einem Blick dazu bringen kann, das wöchentliche Schutzgeld zu entrichten?)

Also hatte die Bande keinen Anführer, auch wenn Zulfikar immer wieder wie ein solcher posierte, indem er ein einfaches Streichholz in einen Mundwinkel steckte und es mit der Zunge in die andere beförderte, wodurch es so aussah, als ob er sich über die Teilnahmslosigkeit der Leute im Viertel und den kuriosen Namen des Viertels lustig machte.