7,99 €

Mehr erfahren.

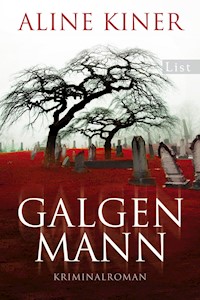

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Rätselhafte Symbole auf dem Friedhof von Varange, eine mysteriöse Statue und eine jungeFrau, brutal ermordet und in einer Felsspalte verborgen. Ein schwerer erster Fall für Kommissar Simon Dreemer, der soeben aus Paris in die Provinz strafversetzt worden ist. Die Ermittlungen führen ihn in einen Sumpf aus Verrat, Gewalt und Eifersucht. Denn die Bewohner des lothringischen Dorfes hüten ein dunkles Geheimnis, das weit in der Vergangenheit liegt und bis heute Opfer fordert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Das Buch

Ein kalter Dezembertag. Kommissar Simon Dreemer steigt im französischen Städtchen Metz aus dem Zug. Er wurde vor wenigen Tagen von Paris in die Provinz strafversetzt und befindet sich gleich in seinem ersten Fall: Die Leiche eines jungen Mädchens, der 17-jährigen Nathalie, wurde im Wald des nahegelegenen Dorfes Varange gefunden. Der Körper wurde in einer Felsspalte versteckt; um ihren Körper hat der Täter einen Strick gewunden.

Simon und seine junge Kollegin Jeanne Modover, die selbst aus Varange stammt, nehmen die Ermittlungen auf. Sie stoßen bald auf einen ähnlichen Fall, der elf Jahre zurückliegt. Damals wurde die 17-jährige Alice ermordet aufgefunden. Wie Nathalie wurde sie erwürgt und anschließend mit einem Seil umschlungen in einem Spalt verborgen. Damals war besonders der Vater der Toten in das Blickfeld der Ermittler geraten. Ihm wurde sexueller Missbrauch nachgesagt.

Dann gibt es eine weitere Tote. Ein junges Mädchen, das Nathalie und Alice sehr ähnlich sah.

Der Fall wird zusehends komplizierter, als der Pfarrer des Ortes sich bei Simon und Jeanne meldet: Er hat eine merkwürdige Formation aus kleinen Stöcken auf dem Friedhof gefunden. Und das nicht zum ersten Mal.

Jeanne und Simon beginnen, in der Geschichte des Ortes zu suchen, und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse, die das Dorf seit Jahrzehnten hütet und die nun endlich ans Tageslicht gelangen.

Die Autorin

Aline Kiner ist als Tochter eines Minenarbeiters in einer Kleinstadt in Lothringen aufgewachsen. Sie hat Literaturwissenschaft studiert und anschließend als Journalistin gearbeitet. Heute ist sie Chefredakteurin einer der wichtigsten Wissenschaftszeitungen Frankreichs. Sie hat bereits zwei Fachbücher geschrieben und lebt in Paris.

Aline Kiner

GALGENMANN

Kriminalroman

Aus dem Französischen von Ingrid Kalbhen

List Taschenbuch

Besuchen Sie uns im Internet:www.list-taschenbuch.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden

Deutsche Erstausgabe im List TaschenbuchList ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage August 2012© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012© 2011 Éditions Liana LeviTitel der französischen Originalausgabe: Le jeu du pendu (Éditions Liana Levi)Titelabbildung: bürosüd° GmbH, MünchenSatz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinISBN 978-3-8437-0273-7

Für meinen Sohn Thomas Für die Menschen meiner Kindheit

PROLOG

24. Dezember 1944

Es war so kalt in dieser Nacht, dass die alten Buchen Risse bekamen. Die Leute, deren Fenster zum Waldrand hin gingen, hörten, wie die Bäume knarzten und ächzten und die Zweige knackten, wie Knallkörper bei einer nächtlichen Feier, bevor sie auf dem gefrorenen Boden zerbrachen.

Trotz der Ausgangssperre war das Portal der Kirche kurz vor Mitternacht weit geöffnet. Die Chorkinder, die unter ihren Chorhemden vor Kälte wankten, waren als Erste in das von Kerzen erleuchtete Kirchenschiff eingezogen, danach hatten die Männer die hölzernen Flügeltüren aufgestoßen und die schweren Wollvorhänge beiseitegeschoben. Seitentüren und Fenster waren ebenfalls hinter Vorhängen verborgen. Der raue Stoff dämpfte Lichter und Geräusche und vermittelte den Menschen ein trügerisches Gefühl von Geborgenheit.

Die Bänke waren voll besetzt, auf der einen Seite des Mittelgangs saßen die Männer, auf der anderen die Frauen. Sie waren immer weiter zusammengerückt, bis sie Schulter an Schulter saßen. Bereits am Morgen hatte der Küster Holzscheite in den Ofen geschichtet, aus dem nun leichter Rauch aufstieg, vermischt mit dem Duft von geschmolzenem Wachs. Doch an den eiskalten Mauern perlten noch immer Kondenstropfen.

Sie wärmten sich auf und zählten einander. Es geschah unbewusst, wie bei einer alten Frau, deren Finger beim Beten über den Rosenkranz gleiten.

Die Caspars waren zurückgekehrt. Die Steinleins ebenfalls. Vater, Mutter, die drei Söhne. Die Martins waren wieder da. Die Stosses … Der Älteste fehlte.

Mathilde saß in der sechsten Reihe, direkt am Mittelgang. Um gegen ihre Benommenheit anzukämpfen, richtete sie sich leicht auf und presste den Rücken gegen die hölzerne Lehne. Als sie sich hingesetzt hatte, war ihre Nachbarin ostentativ zur Seite gewichen, doch Mathilde hatte sich damit begnügt, sie anzulächeln. Eines Tages, als sie noch klein war und wegen einer verlorenen Freundin weinte, hatte ihre Mutter zu ihr gesagt: »Vergiss nicht, Mathilde: Wenn der Wind dreht, drehen sich auch die Wetterfähnchen.« Damals hatte sie vom Fenster des Bauernhauses, in dem sie aufgewachsen war, zugesehen, wie sich die Bäume bis zum Boden hinabbogen, und gedacht, dass es nicht einfach sei, dem Wind Widerstand zu leisten. Doch seitdem hatte sie es gelernt.

Alles war so schnell gegangen. Eines Morgens, Ende August, waren die Deutschen aus dem Dorf verschwunden. Als Mathilde die Hauptstraße zur Bar hinabging, hatte sie in den Fenstern die ersten blau-weiß-roten Fahnen wehen sehen. Dann waren die jungen Männer, die sich versteckt gehalten hatten, um der Rekrutierung durch die Wehrmacht zu entgehen, einer nach dem anderen wieder aufgetaucht. Mitte Dezember waren die Truppen von Marschall Model in den belgischen Ardennen und in Luxemburg in die Offensive gegangen. Tag und Nacht hörte man die Kanonen donnern. Doch etwa fünfzehn Familien, die man zu Beginn der Besatzungszeit vertrieben hatte, waren bereits zurückgekehrt.

Auf der anderen Seite des Mittelgangs saß ein junger Mann, er trug die Armbinde der Résistance. Mathilde starrte einen Moment lang auf seinen schmalen Nacken, an dem eine blonde Haarsträhne klebte, doch sie konnte ihn nicht erkennen und wandte den Blick ab, um Johanns Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ihr Mann saß abseits, am äußersten Ende einer Bank. Er schien ganz vertieft in die Betrachtung eines großen Gemäldes, das hinten im Chorraum hing – eine Madonna, die mit ausgestreckten Händen vor einer in Dämmerlicht getauchten Landschaft stand. Mathilde fiel auf, dass Johann gekrümmt dasaß, mit eingezogenem Kopf. Er war sehr groß, ungelenk und bewegte sich, wie die Kinder es tun, nach vorn gebeugt, mit hastig schlenkernden Beinen. Er hatte auch, so dachte die junge Frau, den Geruch eines Kindes an sich. Lieblich und süß. Ein Geruch, der ihr sofort vertraut gewesen war, ebenso wie die Beschaffenheit seiner Haut und das Gewicht seines warmen Körpers auf ihrem.

Mathilde wusste, dass er nur widerwillig mitgekommen war, weil sie darauf bestanden hatte. Sie konnte es kaum erwarten, dass die Messe zu Ende war. Über dem Feuer wartete eine Suppe, die sie bei ihrer Rückkehr stärken würde. Danach würden sie in ihrem Schlafzimmer, das vom Duft nach Wachs und Stroh erfüllt war, unter das Daunenbett schlüpfen, er würde seine Hände auf sie legen, sie würde ihre Wärme durch das Baumwollhemd hindurch spüren und behutsam, ganz langsam, auf ihn gleiten. Dann mochte der Wind wehen, mochten die Wetterfähnchen sich drehen, so viel sie wollten!

Vor dem Altar stand der Priester und las einen Text von Jesaja vor. Darin wurde ein neuer Tag angekündigt, an dem sich die Liebe Gottes zeigen würde. Er war erst zehn Tage zuvor aus Lyon zurückgekommen, um das erste Weihnachtsfest seit der Befreiung zu feiern. Sein Gesicht war ausgemergelt, doch er lächelte. Die Frauen neben Mathilde hörten ihm mit gesenktem Kopf zu. Sie presste die Arme an ihren Bauch, da ihr die Nähe all dieser Körper in ihren dunklen Mänteln plötzlich die Luft nahm. Die zehn Bilder des Kreuzwegs an den weißgekalkten Wänden schienen sich im flackernden Kerzenlicht zu beleben, wie die Bilder eines alten Films. Eine emporgehobene Lanze, verzerrte Gesichter, der schmerzerfüllte Blick eines Christus mit Dornenkrone auf der Stirn. Schuld, Strafe, Leid. War dem Priester überhaupt bewusst, was während seiner Abwesenheit aus seiner Gemeinde geworden war?

Plötzlich schlüpfte eine Frau, die geräuschlos hereingekommen war, neben sie und drängte sie ein Stück beiseite. Ein eisiger Luftzug strich über Mathildes Wange. Jemand hatte die Seitentür der Kirche geöffnet. Während der Flügel sich mit einem gedämpften Geräusch wieder schloss, dachte sie, dass ein Gemeindemitglied es wohl eilig hatte, nach Hause ins Warme zu kommen. Oben auf der hölzernen Empore über dem Eingang erklang ein Weihnachtslied auf der Flöte. Die Messe würde bald zu Ende sein. Der Priester würde den Segen erteilen und sie endlich entlassen.

Als die letzten Töne der Orgel widerhallten, setzte Gedränge ein. Die Frau neben Mathilde verstaute in aller Ruhe ihr Messbuch, und als sie selbst endlich die Bank verlassen konnte, war Johann bereits fort.

Beim Hinausgehen senkte die junge Frau den Blick, um zu sehen, wo sie hintrat. Im Mondschein glänzten die mit Eis bedeckten Stufen der Kirche. Sie vergrub ihr Kinn unter dem Mantelkragen und blickte sich suchend um, doch sie konnte ihren Mann nirgendwo entdecken.

Vor dem Portal blieben einige Familien noch stehen, um sich zu unterhalten. In der eiskalten Luft vibrierten die Töne mit kristallener Klarheit. Murmeln und leises Lachen, Festtagsgeräusche inmitten der Nacht. Mathilde suchte die Gesichter ab, die sich unter den dunklen Hüten und Tüchern wie weiße Masken abhoben, doch sie sah Johann nicht. Allmählich lösten sich die Gruppen auf, es kehrte wieder Ruhe ein, und schließlich fand sie sich alleine wieder.

Verunsichert irrte Mathilde eine Weile vor dem Portal hin und her. Es musste etwas geschehen sein. Johann wäre niemals ohne sie losgegangen. Sie wagte nicht, zu rufen, so tief war die Stille.

Unentschlossen lief sie ein paar Schritte über den schmalen Weg, der an der Nordwand des Kirchenschiffes entlangführte, doch das Pfarrhaus war in Dunkelheit getaucht, die Fensterläden waren geschlossen. Dann bemerkte sie, dass das Tor zum Friedhof einen Spalt offen stand. Vielleicht war Johann zum Grab seiner Eltern gegangen, während er auf sie wartete.

Mathilde trat durch das kleine Portal. Sie bewegte sich vorsichtig und lauschte dabei aufmerksam auf das Knirschen der Kieselsteine unter ihren Schuhsohlen. Im weißen Mondlicht glänzten die mit Raureif überzogenen Christrosen, die auf den Marmorplatten niedergelegt worden waren.

Das Grab der Zieglers befand sich im oberen Teil des Friedhofs. Plötzlich wurde die Luft kälter, war erfüllt vom modrigen Geruch welker Blätter. Über den Gräbern ragte der dunkle Umriss des Waldes in den Himmel. In diesem alten Teil des Friedhofs gab es keinen Kies mehr, nur Lehmboden. Die Gräber hier waren schlichte Rechtecke, von Kalksteinblöcken begrenzt.

Mathilde erblickte die Statue des Dieu Piteux – der Gott des Erbarmens –, daneben die alte Eiche. Sie suchte Johanns Gestalt, ohne die zuckenden Schatten aus dem Blick zu lassen, als plötzlich ein heller Fleck am Fuß des Baumes ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war eine Art Schild. Sie ging näher heran. Auf einem Stück Pappe stand mit großen, schwarzen Buchstaben geschrieben: Der Strick für Kollaborateure.

Mit angehaltenem Atem trat sie noch einen Schritt näher. Als sie direkt vor dem Baumstamm stand, blickte sie auf und sah Johanns lehmverschmierte, weiße Socken, die langsam über ihrem Kopf hin- und herpendelten.

Sie erinnerte sich daran, was ihre Mutter abends vor dem Feuer erzählte: In der Weihnachtsnacht erblühen für eine Stunde die Blumen an den Bäumen.

Dann brach sie auf dem eiskalten Boden zusammen.

Freitag, 10. Dezember 2004

9 Uhr Der Nebel, der in den Baumwipfeln hing, hob sich allmählich. Ein fahler Sonnenstrahl strich über die kahlen Baumstämme. Seit über einer Stunde ging Pater Louis Sugères zügigen Schrittes über den Pfad, der den Ausläufern des Hochplateaus im Hinterland von Varange folgte. Mit seinem Gehstock hieb er auf das Gestrüpp ein, erst zu seiner Rechten, dann zur Linken, und drückte dabei eifrig das Dickicht platt, das ihn beim Weitergehen behinderte.

Die Spreu vom Weizen trennen. Jesaja.

Der kleine Hund, der vor ihm herlief, verschwand beinah in dem Gewirr der Pflanzen. Ab und zu sah er den weißen Körper kurz zwischen den Bäumen emporspringen wie ein dünnes, stilles Gespenst.

Im Lauf der Nacht war die Temperatur auf minus zehn Grad gesunken. Trotz des dicken Anoraks, den er über seine Wollstrickjacke gezogen hatte, zitterte Louis. Ihm war bewusst, dass er müde und verängstigt war. Die Spaziergänge, die er seit seinem Eintritt in den Ruhestand Morgen für Morgen unternahm, linderten meist das Gefühl von Mattigkeit, das ihn immer öfter überkam und das er schließlich akzeptiert hatte, ebenso wie er es akzeptierte, alt zu werden. Am Vorabend jedoch hatte er an einer weiteren Versammlung im Rathaus teilgenommen, bei der es um die Mine gegangen war. Die Dorfbewohner waren beunruhigt, und er spürte, wie ihn langsam die Furcht vor einer bald bevorstehenden Katastrophe befiel.

Er blieb einen Moment lang stehen. Es war noch kein Schnee gefallen, dafür war es zu kalt, doch es würde nicht mehr lange dauern. Der Wind drehte nach Westen, die Wolken verschwammen nach und nach zu einer eintönig weißen Schicht. Die ersten Flocken wären eine Wohltat für alle. Die Kinder würden ihre Schlitten herausholen, vielleicht gäbe es ein richtiges Weihnachtsfest.

Louis seufzte, rieb seine Hände aneinander, um sie zu wärmen, dann schritt er langsam weiter und schwang dabei seinen Stock. Rechts, links: Das Schlagen des Holzstocks auf die brechenden Zweige passte sich allmählich dem Rhythmus seines Atems an. Laufen war auch eine Art von Gebet, das er öfter praktizierte als die einsame, auf Knien ausgeübte Variante.

Mit dem Alter und dem Beginn des Ruhestands knüpfte der alte Mann nach und nach wieder an die Gewohnheiten des Bauern an, der er nie aufgehört hatte zu sein. Er wusste seit langem, dass die Regeln, die im Seminar gelehrt wurden, angesichts der realen Welt wenig Bestand hatten. Seine Laufbahn als Priester hatte während des Algerienkrieges in der Militärseelsorge begonnen. Am Tag, als er in Marseille an Bord der Mansour ging, war er gerade zwanzig Jahre alt. Die Ankunft im Hafen von Algier hatte sich mit der Klarheit eines Fotos in sein Gedächtnis gegraben: die Küste, eine leuchtende Linie vor dem Himmel, dahinter der Schatten der Hügel und dann, wie eine irreale Erscheinung, das Weiß der Kasbah, die sich über dem blaugrauen Meer erhob. Dort hatte er die wirkliche Bedeutung bestimmter Worte kennengelernt: Schmerz, Hass, Angst, Gehorsam.

Ein Lächeln huschte über Louis’ Gesicht, dann schlug er mit seinem Gehstock auf einen Zweig, der ihm den Weg versperrte. Der Weg wurde immer schmaler, er war von Wurzeln und Gestrüpp überwuchert. Die Spreu vom Weizen trennen. Ebenfalls Worte, die nichts bedeuteten. Im Mittelalter fürchteten sich die Menschen vor dem Wald. Für sie war er eine Wildnis, ein Ort des Umherirrens, des Wahns. Sie hatten ihn gerodet, Klöster errichtet und dabei die Grenzen der zivilisierten Welt verschoben. Louis jedoch war sich nicht sicher, ob sich die Zivilisation wirklich diesseits des Horizonts befand. Er selbst hatte wenig Ehrgeiz. Die alten Wege freilegen, die vergessenen Pfade instand setzen. Licht ins Dunkel bringen.

Er war losgegangen, ohne eine genaue Route im Kopf zu haben. Vor ihm bogen sich raschelnd die Zweige, unter denen der Hund herlief. Er hatte ihn von seinen Gemeindemitgliedern zum siebzigsten Geburtstag geschenkt bekommen. Eine nette Geste, wie er fand, doch auch ein wenig lächerlich. Aber er hatte das Tier liebgewonnen, einen Jack Russell, der seinen eigenen Willen hatte und eher wie eine Katze war. Er hatte ihn Charlie genannt, in Anlehnung an Chaplin, weil er genau wie der Landstreicher aus Hollywood pechschwarze Flecken um die Augen herum hatte.

Allmählich wurde das Unterholz spärlicher. Louis näherte sich einer Lichtung. Es war einer dieser Orte, an die nie jemand einen Fuß setzte. Im Frühling war der Boden über und über mit Moos, Efeu und zarten, jungen Trieben bedeckt. Wie ein endloser Teppich, den noch nie jemand betreten hatte, ein Wald wie im Märchen oder am Anfang der Welt.

Er blieb reglos stehen und suchte seine Orientierungspunkte: die Eschen dort drüben und die Buchen, deren Stämme Schlagseite hatten, als wäre ein heftiger Sturm über sie hinweggefegt, die rote Eiche mit dem gespaltenen Stamm, der Bruch in der durchgehenden Linie der Anhöhe, die die Lichtung im Osten begrenzte.

Eines Nachts war der Boden plötzlich eingesunken. In der Mine darunter hatte es einen Einsturz gegeben. Der Ausbau, der die Stollendecken stützte, war zusammengebrochen, Erde und Gestein waren hinabgestürzt, und am Morgen war die Landschaft nicht mehr dieselbe gewesen. Dort, wo das Gelände immer flach war, hatte sich nun eine Senke gebildet.

Der Unfall hatte sich vor etwa zehn Jahren ereignet. Glücklicherweise arbeitete niemand mehr in diesem Bereich. Es hatte weder Tote noch Verletzte gegeben.

Louis kam an diesen Ort, um ruhiger zu werden. Er kannte jede Unebenheit in diesem großen Kessel, die für einen unachtsamen Spaziergänger nicht erkennbar waren. Die Senke bildete einen beinah vollendeten Kreis, mit einem Durchmesser von etwa hundert Metern, und umfasste die Lichtung und einen Teil des Waldes. Louis ließ seinen Blick über den Blätterteppich schweifen, versuchte, das tiefe Dunkel im Westen und Süden zu durchdringen, und blickte dann zu den Baumstämmen empor, die ihm am nächsten standen. Alles war unverändert. Gott sei Dank.

Der Priester blieb eine ganze Weile lang stehen. Aus einem Baumwipfel über seinem Kopf erklang Vogelgesang, vielstimmig und klar, doch leicht gedämpft. Der Widerhall einer reinen Stimme unter den Gewölben einer Kirche.

Der kleine Hund neben ihm stand zitternd auf und schüttelte seine glatthaarigen Flanken. Louis sah, wie er mit emporgereckter Nase auf den Rand der Lichtung zuging und dann im Dunkeln verschwand. Das Tier kläffte einmal und noch einmal kurz, dann verstummte es.

Louis fühlte sich besser. Die beruhigende Wirkung des Waldes setzte endlich ein. Doch dann bellte der Hund erneut. Louis spitzte die Ohren. Aus seinem Ruf war ein eigenartiger Ton herauszuhören. Verwunderung? Angst?

Mit großen Schritten durchquerte der Priester die Lichtung in der Richtung, in der das Tier verschwunden war. Er hatte es schnell gefunden. Der Hund war unter einem Stacheldrahtzaun durchgeschlüpft, an dem dicke, rot-weiß gestreifte Plastikbänder befestigt waren. Sie kennzeichneten eine Spalte, die sich beim Einsturz der Mine gebildet hatte.

»Komm her, Charlie!«, rief Louis.

Der Hund drehte den Kopf zu seinem Herrchen, aber rührte sich nicht von der Stelle. Er hob eine Pfote, wie immer beim Anzeichen von Gefahr. Louis trat näher.

An zwei Stellen war der Zaun deutlich sichtbar durchtrennt worden. Er bückte sich, um besser sehen zu können. Da erblickte er die Hand. Sie ragte unter einem Gewirr von Ästen hervor, die in der Spalte aufgehäuft lagen, so als schwebte sie, anmutig und durchscheinend vor dem vom Frost dunkel gewordenen Holz, wie die Hand einer Ertrunkenen auf einem stillen Gewässer. »Ophelia …«, murmelte Louis. Dann erst nahm er den Geruch von Lehm und Fäulnis wahr, der aus dem Loch emporstieg.

10 Uhr 30 Simon Dreemer hatte sich ans Fenster gesetzt. Er hatte die Beine ausgestreckt, damit niemand gegenüber von ihm Platz nahm. Doch um diese Uhrzeit reisten nur wenige im Zug nach Metz, und außer einem jungen Mann mit verschlafener Miene war niemand hereingekommen. Dieser hatte es sich in einer Ecke am anderen Ende des Abteils bequem gemacht, seinen Kragen übers Kinn gezogen und war sofort eingeschlafen.

Simon holte seinen Walkman aus der Ledertasche, die neben ihm stand. Er setzte die Kopfhörer auf, wählte ein altes Album von Calvin Russell aus und lehnte den Nacken an die unbequeme Kopfstütze. Le Républicain Lorrain, den er kurz vor der Abfahrt an der Gare de l’Est gekauft hatte, lag noch immer auf seinen Knien. Er schob die Zeitung beiseite und drehte sich dann mit gerunzelter Stirn zum Fenster.

Er hatte nur seinen Walkman, einen Laptop und einen kleinen Koffer mitgenommen. Er wusste nicht, wie lange er in Lothringen bleiben würde, doch er hatte beschlossen, so zu tun, als sei er nur zu einem kurzen Aufenthalt weggefahren. Kommissar Bordes hatte ihm kein Datum nennen wollen. An seinem Blick konnte Simon ablesen, dass Bordes ihn nicht nur bestrafen, sondern auch vor sich selbst schützen wollte, indem er ihn in die Provinz versetzte.

Simon wusste, dass er zu weit gegangen war. Doch er war sich sicher, dass er recht hatte! Als er die Frau sah, hatte er gespürt, dass etwas an ihr falsch war. Diese Augen, in denen die Tränen zitternd gefroren, die Worte, die, gemessen an der Wirklichkeit, wie die eines Schauspielers klangen oder wie die eines Schlafenden, der sich selbst reden hört und weiß, dass er träumt …

Verdammte Intuition! Frank, sein Kollege, hatte gescherzt: »Du wirst nach Sibirien verbannt«, doch Simon konnte nicht darüber lachen.

Die Landschaft entlang der Bahngleise war nun dichter bewachsen. Die Hügel der Champagne, die sich sanft zum Himmel hin erstreckten, waren verschwunden. Der Zug, der gelegentlich an einem undurchdringlichen grünen Fluss entlangfuhr, raste in eine schwarze Masse von Baumgruppen. Aus dem Kopfhörer drang die warme, raue Stimme des alten Bluesman. Er sang von einem Mann, der nicht weiß, welchen Weg er einschlagen soll.

Simon seufzte. Er nahm wieder die Zeitung, die neben ihm lag, zur Hand und blätterte sie durch, auf der Suche nach dem Artikel, der vorhin seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Der Titel stand groß auf der ersten Seite der Lokalnachrichten: »Demonstration gegen Flutung«. Es war die Rede von Einstürzen, die auf die Stilllegung der Eisenbergwerke zurückzuführen waren. 1995 wurden im gesamten südlichen Teil des Lothringer Beckens die Pumpen angehalten, die für die Entwässerung der Minen sorgten, als noch Eisenerz abgebaut wurde. Nach und nach war das Wasser durch die Spalten, die Felsbrocken an den Decken, die klebrigen Tonschichten gedrungen, war überall durchgesickert, hatte die Stollen gefüllt, die Stützpfeiler angegriffen und an der Oberfläche gewaltige Tagebrüche ausgelöst. Dutzende von Häusern, ganze Stadtteile waren eingestürzt. Nun sollten Ende 2005 auch die Pumpen, die im nördlichen Gebiet noch in Betrieb waren, abgestellt werden. Dies wollten die Menschen verhindern.

Unten auf der Seite war das Foto eines mit Rissen überzogenen Hauses zu sehen. Ein großer Riss begann auf der linken Seite der Fassade dicht über dem Boden, folgte dem Türsturz und verlief über den Verputz bis zum Fenster im ersten Stock, dessen Einfassung sich löste wie ein Legoteil. An die Wand hatte jemand mit großer Schrift geschrieben: Hier wird ein ganzes Leben zerstört. Das letzte Wort stand in Großbuchstaben.

Ratlos betrachtete Simon das Foto. In den Pariser Zeitungen hatte er noch nie etwas über derartige Phänomene gelesen. Eine ganze Region versank im Boden, und niemand sprach darüber. Doch ihn verwirrte etwas anderes. Da war dieses Wort, »Flutung«, dieses Foto von dem Haus mit den Bergschäden, die Leute, die auf der Straße demonstrierten, und die Stille ringsumher. Er lehnte sich zurück, neigte den Kopf nach hinten und versuchte, das Bild, das in seinem Kopf entstand, festzuhalten.

13 Uhr Als Simon sich bei der Kripo von Metz vorstellte, trat Kommissar Kowalski gerade mit dem Mantel über dem Arm aus seinem Büro.

»Kommandant Dreemer? Sie kommen gerade richtig«, begrüßte er ihn und streckte ihm die Hand entgegen. »Stellen Sie Ihre Tasche in eine Ecke, wir haben einen dringenden Fall.«

Dann, als ob das alles erklären würde:

»Jeanne ist bereits dort.«

Kowalski war ein beeindruckender Mann. Über hundertzwanzig Kilo Muskeln und Fett. Schwerer Oberkörper mit einem Bauch, der über den Gürtel quoll, Hüften und Schenkel, die unter dem gespannten Stoff der Hose unförmig wirkten. Doch seltsamerweise hätte ihn Simon nicht als dick bezeichnet. Vielleicht lag es an seinem Gesicht: dünne Nase, schräge Augen. Eine energische Maske unter dem schlaffen Fleisch.

Vor der Tür parkte ein Auto. Kowalski stellte Simon dem Mann am Steuer vor, einem gewissen Leutnant Tellier. Dieser lächelte ihm kurz zu, dann ließ er den Motor an, während sich Simon mit Kowalski auf die Rückbank setzte.

»Im Wald wurde die Leiche einer Frau entdeckt, etwa zwanzig Kilometer nördlich von Metz«, fasste der Kommissar zusammen. »Der Staatsanwalt hat uns gebeten, die ersten Untersuchungen vorzunehmen, da die Gendarmerie nicht über genug Leute verfügt.«

»Wie ist sie gestorben?«

»Ihre Leiche lag in einer Erdspalte. In der Gegend gibt es wegen des Bergbaus jede Menge Löcher im Boden.«

»Ein Unfall?«

»Jeanne … Leutnant Modover zufolge sieht es nicht danach aus.«

Kowalski verzog leicht das Gesicht, dann klopfte er Tellier auf die Schulter.

»Du fährst zuerst bei Mauduits Mutter vorbei. Wir nehmen ihn mit. Sein Urlaub ist zu Ende.«

»Das bedeutet einen Umweg«, bemerkte der andere.

»Ich weiß, doch er sagt, dass er noch immer nicht fahren kann.«

Tellier zuckte mit den Schultern, während Kowalski sich mit halbgeschlossenen Augen zurücklehnte. Offensichtlich hatte er beschlossen, für den Moment nichts mehr dazu zu sagen.

Sie durchquerten Metz. Bei seiner Ankunft hatte Simon über den Bahnhof gestaunt, eine verblüffende Verbindung aus militärischer und religiöser Architektur, mit einer riesigen Halle, deren Decke sich wie bei einer Kirche wölbte, einem mit Löwen verzierten Portal und einem Turm wie bei einer mittelalterlichen Festung. Als sie durch die Straßen fuhren, erblickte er erneut diese imposante Mischung aus grauem Granit und rosafarbenem Sandstein, die so anders aussah als die klassischen Fassaden und der gelbe Kalkstein des Stadtzentrums. Dann bogen sie auf die Autobahn.

Kowalski und Tellier saßen schweigend im Wagen. Allmählich entspannte sich Simon. Er hatte mit Fragen gerechnet, zumindest damit, beäugt zu werden. Doch die beiden Männer wirkten gleichgültig. Von Tellier, der vorne saß, war nur der Nacken zu sehen, der Kragen eines gestreiften Hemdes, der unter einem dunkelblauen Wollpullover hervorragte. Er sah ein wenig britisch aus. Selbst von hinten strahlte er Ungezwungenheit aus.

Nachdem sie etwa zwanzig Kilometer durch die Vororte gefahren waren, wo Einkaufszentren sich mit Wohngebieten abwechselten, verließen sie die Autobahn und fuhren auf eine Landstraße. Sie führte an einem bewaldeten Tal entlang bergauf zu einem weiten Hochplateau und verlief dann zwischen gepflügten Feldern hindurch, direkt vor dem Horizont. Die Erde in warmen Brauntönen war von dunklen Stoppeln überzogen.

Mauduit wartete am Eingang eines alten Dorfes kurz hinter einer Siedlung auf sie. Er war dünn und hatte dunkle Haare. Er trug eine schwarze Brille, und als er vorne in den Wagen einstieg, bemerkte Simon, dass seine Haut unter dem rechten Auge geschwollen war. Der Leutnant grüßte kurz in die Runde, dann hüllte er sich in ein beleidigtes Schweigen. Tellier lachte kurz auf und fuhr wieder los.

Sie durchquerten den Weiler, etwa ein Dutzend niedriger Bauernhäuser mit lehmfarbenen Wänden, dann fiel die Straße wieder ab, und die Landschaft veränderte sich erneut. Plötzlich näherten sie sich dem dichten, üppigen Wald. Der feuchte Geruch von Blättern und Erde strömte ins Innere des Wagens.

So eine Umgebung hatte Simon nicht erwartet. Er hatte sich Hochöfen vorgestellt, Rauchschwaden vor schmutzigem Himmel, Bahngleise und rostige Waggons. Die Straße wurde schmaler. Sie wand sich in Serpentinen einen steilen Hang empor. Zur Linken schoben Buchen ihre Wurzeln bis zu der grasbewachsenen Böschung, die die Straße vom Unterholz trennte. Zur Rechten fiel der Hang steil ab.

Einen Augenblick lang fuhr das Auto auf Höhe der Baumwipfel. Simon bemerkte ein kleines, von Gestrüpp überwuchertes Flussbett und, etwas weiter, eine große, abgeholzte Fläche mit Wellblechhütten und alten, verlassenen Arbeitsgeräten. Kowalski, der zu schlafen schien, richtete sich leicht in seinem Sitz auf.

»Eine alte Zeche«, erklärte der Kommissar. »Seit etwa zehn Jahren geschlossen. Und der Hügel dort drüben ist die Schlackenhalde, die Rückstände aus den Hochöfen.«

Zwischen den Bäumen konnte Simon undeutlich einen staubig grauen Hügel sehen, der sich weit bis nach Osten zu erstrecken schien. An seinem Fuß lagen riesige Quader übereinander, aus dem gleichen grauen, aufgehäuften Staub wie der Hügel. Eine Mondlandschaft, Überreste eines Vulkans.

Das Dorf Varange, ihr Ziel, befand sich ein paar Kilometer weiter in einer Schlucht, die das Plateau von Norden nach Süden durchzog. Die enge, düstere Hauptstraße stieg bis zum Waldrand hin an und ging hinter den letzten Häusern in einen Feldweg über. Auf einem Baumstamm saß ein Polizist in Uniform, der auf sie wartete. Er setzte sich hinten in den Wagen dicht neben Simon, der ein Stück zur Seite rückte.

Tellier war ein guter Fahrer, er vermied geschickt die gefrorenen Spurrillen. Kurz darauf kamen sie an eine Kreuzung. Neben einem Erdwall waren mehrere Fahrzeuge geparkt. Der Polizist bat den Leutnant, anzuhalten. Sie mussten zu Fuß weitergehen.