2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

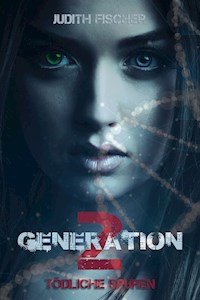

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Young Adult Mystery Roman ab 14 Jahren - Als die 16-jährige Riley wieder einmal mit ihrer Familie umziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. Ausgerechnet das verschlafene Städtchen Twin Pines soll ihr neues zu Hause werden. Riley befürchtet vor Langeweile zu sterben. Doch sie merkt schnell, dass die Dinge nicht sind, wie sie scheinen, als sie im Wald eine grausige Entdeckung macht... Während Riley gemeinsam mit der Hilfe ihrer neugewonnenen Freunde versucht, ein tödliches Rätsel zu lösen, kommen immer mehr schreckliche Geheimnisse ans Licht. Schnell muss sie feststellen, dass sie schon viel tiefer in die Sache verstrickt ist, als ihr lieb ist. Die Zeit wird plötzlich knapp, und nicht nur sie selbst, sondern auch alle, die ihr etwas bedeuten, schweben in großer Gefahr!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Deutsche Erstausgabe Januar 2019

© 2019 by Judith Fischer

Covergestaltung by Judith Fischer

(Originalfoto: © D-Keine / iStockPhoto)

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung des Materials, vollständig oder auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Autorin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung, Speicherung oder Verbreitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

A

lles, was Michael Black an jenem schwülen Sommerabend tun wollte, war auf seiner Veranda sitzen, und in Frieden ein kühles Bier und eine Zigarette genießen. Umso wütender war er, als ein lautes Geräusch ganz in der Nähe seiner Hütte ihn aufschrecken ließ und ihm auf diese Weise einen gehörigen Strich durch die Rechnung machte. Sofort war er fest davon überzeugt, ganz genau zu wissen woher der Lärm stammte. »Verfluchte Rowdys«, knurrte er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und spülte den letzten Schluck seines mittlerweile lauwarmen Biers herunter. Er zerdrückte die Dose in der Faust und ließ sie scheppernd auf den Holzboden seiner Veranda fallen. Dann griff er nach der Schrotflinte, die neben ihm an der Tür zu seiner alten Holzhütte lehnte und erhob sich aus seinem Schaukelstuhl.

Es war nicht das erste Mal, dass eine Gruppe Jugendlicher aus der naheliegenden Kleinstadt den Weg zu seiner abgelegenen Hütte in den Sümpfen fand und seine Ruhe störte. Black hasste Kinder, und überhaupt eigentlich alle Menschen, aber eine Sache ganz besonders: Krach! Schließlich gab es einen Grund, warum er so abgeschieden lebte! Er wollte doch nur eines: Seine wohlverdiente Ruhe. Und verflucht nochmal, war das wirklich zu viel verlangt?

Zunächst waren die Kids nur gekommen, um in den Wäldern abzuhängen, heimlich den einen oder anderen Joint zu rauchen oder mal wieder eine ihrer kleinen Partys zu veranstalten. Er hatte ihnen mehr als nur deutlich zu verstehen gegeben, dass sie sich dafür gefälligst einen anderen Platz suchen sollten. Möglicherweise waren dabei ein paar harte Worte gefallen, aber wer konnte es ihm verübeln? Die kleinen Scheißer hatten offensichtlich überhaupt keinen Respekt vor ihm und seiner Privatsphäre! Seit diesem verbalen Ausraster seinerseits hatte sich die Situation allerdings nur verschlimmert.

Sie hatten sich nur über ihn lustig gemacht. »Chill mal, Alter«, hatten sie gesagt. Und in den folgenden Wochen war es zu einer Art »Mutprobe« geworden, abends zu seiner Hütte zu kommen und Dinge an die Außenwand seiner Hütte zu werfen. Oh, wie er diese verfluchten Bälger hasste. Sie erinnerten ihn einmal mehr daran, warum er selbst nie Vater werden wollte und stattdessen raus in die Sümpfe gezogen war, um sich ungestört den wirklich wichtigen Dingen in seinem Leben hinzugeben... Und sich regelmäßig mit Whiskey und Bier so sehr zu betrinken, dass ihm die ganze Welt nur noch halb so verachtenswert vorkam. Das Beste an seinem Einsiedler-Dasein: Es gab keine nörgelnde Ehefrau, die ihm deswegen die Hölle heißmachte, oder ihn mittags unsanft aus dem Bett bugsierte. Alles hätte so schön sein können... Wenn die verfluchten Rowdys ihm nicht ständig das Leben schwermachen würden.

»Hätte abdrücken sollen, als ich die Chance dazu hatte«, knurrte Black, als er die Stufen seiner Veranda hinunterging und erinnerte sich an seine letzte Begegnung mit den Jugendlichen. Drei waren es gewesen, die vor gut drei Wochen hier aufgetaucht waren. Zwei Jungs und ein Mädchen. Letztere wollten die Kerle wohl von sich überzeugen, denn in ihrer Gegenwart führten sie sich auf wie brunftige Hirsche. An jenem Abend hatte Black schon ordentlich einen über den Durst getrunken, deswegen war sein Geduldsfaden noch dünner als ohnehin schon. Als einer der Jungen ihm gegenüber aufmüpfig wurde, fackelte er also nicht lange und zielte mit seiner Schrotflinte direkt auf das Gesicht des frechen Kerls. Er drohte ihm, abzudrücken, wenn sie nicht sofort von seinem Grundstück verschwanden. Black wusste nicht, ob das letztendlich der Auslöser für die plötzliche Panik der Kids gewesen war, oder der hasserfüllte Ausdruck auf seinem Gesicht – jedenfalls hatten sie Reißaus genommen, und das war ihm nur allzu recht. Während sie flohen, nannten sie ihn »Psycho« und »verrückten Hinterwäldler«, aber das konnte ihn nicht stören. Er war im Laufe seines Lebens weiß Gott schon Schlimmeres genannt worden.

Seit diesem - zugegebenermaßen etwas eskalierten - Zusammentreffen hatte sich keiner mehr gewagt, herzukommen. Eigentlich hatte Black geglaubt, sie hätten es endlich begriffen, ihre Lektion endlich gelernt! Aber als er an diesem Abend das Scheppern hinter seiner Hütte hörte, befürchtete er, dass er sich geirrt haben musste. »Verschwindet endlich und lasst mich verdammt nochmal in Frieden!«, brüllte er in die Dunkelheit des Waldes hinein, doch wie zu erwarten war, erhielt er keine Antwort. »Na wartet«, knurrte er und stapfte weiter in den Wald hinein. »Euch werde ich schon zeigen, was ihr davon habt.«

Wo zur Hölle verstecken die sich?, dachte Black, als er niemanden entdecken konnte. Er bereute es plötzlich, so überstürzt losgelaufen zu sein. Er hätte wenigstens seine Öllampe mitnehmen sollen, dann würde er jetzt nicht im Dunkeln herumstolpern wie ein verfluchter Idiot. Sicher hockten die Kids in irgendeinem der Büsche und lachten sich über ihn schlapp. Allein die Vorstellung machte ihn nur umso zorniger. »Ihr lasst euch besser nicht von mir erwischen, ihr verdammten Unruhestifter«, krächzte er und spuckte auf den Boden. Ein letztes Mal blickte er sich noch um, aber er konnte weder jemanden sehen noch hören. Allmählich bekam er Zweifel, ob das Geräusch tatsächlich da gewesen war oder ob ihm sein Unterbewusstsein nur einen Streich gespielt hatte... Wenn er darüber nachdachte, war das letzte Bier vielleicht auch schon eines zu viel gewesen.

Black ließ die Schrotflinte sinken und drehte sich um. Vielleicht sollte er es für heute gut sein lassen. Auf halbem Weg zurück zu seiner Hütte aber hörte er unmittelbar in seiner Nähe das Knacksen eines Zweiges. »Aha!«, rief er und richtete seine Flinte auf einen Busch neben ihm. Er sah noch, wie die Blätter sich bewegten. Also hatte er doch recht gehabt, und jemand spielte ihm hier einen Streich! Das hatten sie sich so gedacht. Um ihn zu überlisten, mussten sie schon früher aufstehen. So leicht ließ er sich nicht ins Bockshorn jagen!

Was allerdings als Nächstes geschah, überraschte Black dann doch. Gerade beugte er sich nach vorne, um die Störenfriede in ihrem Versteck zu enttarnen, da ertönte ein tiefkehliges Knurren, das ihm einen eiskalten Schauder über den Rücken laufen ließ. Doch es kam nicht aus dem Gebüsch, sondern von direkt hinter ihm. Sein Herz raste in seiner Brust, als er herumwirbelte. Alles schien plötzlich wie in Zeitlupe abzulaufen. Seine Hand, die noch immer die Schrotflinte fest umklammert hielt, fing wie verrückt an zu zittern. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, als er letztendlich erkannte, womit er es zu tun hatte. Er öffnete seinen Mund, um nach Hilfe zu schreien. Aber bevor ihm auch nur ein einziger Laut entweichen konnte, sprang sein Angreifer ihn an und schlitzte ihm mit einer einzigen Bewegung die Kehle auf. Black hatte keine Chance. Mit weit aufgerissenen Augen und einem gurgelnden Geräusch sackte er auf die Knie. Noch bevor sein Körper auf dem harten Waldboden aufschlug, war er tot.

EINS

W

arum?«, stöhnte ich und ließ mich erschöpft auf einen der vielen Umzugskartons in meinem sonst noch völlig kahlem, neuen Zimmer plumpsen. »Warum ausgerechnet Louisiana?«, wiederholte ich und blickte mit dem wehleidigsten Blick, den ich aufbringen konnte, auf das Display meines Smartphones. »Es gibt schlimmere Bundesstaaten«, sagte mein bester Freund Corey am anderen Ende der Leitung und versuchte es mit einem aufmunternden Lächeln. »Nevada zum Beispiel! Das besteht doch fast nur aus Wüste!« - »Äh, hallo?«, widersprach ich ihm. »Nevada hat wenigstens Las Vegas. Was zur Hölle hat Louisiana?« Corey rollte gespielt übertrieben mit den Augen. »New Orléans, zum Beispiel?«, erinnerte er mich vorwurfsvoll.

Ich seufzte. »Genau, weil ich auch so ein großer Fan von Jazzmusik und... gruseligen Voodoozaubern bin.« Ich schüttelte mich. »Außerdem ist New Orléans nicht mal ansatzweise in der Nähe von diesem... diesem Hinterwäldlerkaff, in das Dad uns diesmal geschleppt hat. Ich schwör dir, Corey, von allen Orten, an denen wir wegen seinem dämlichen Job schon gewohnt haben, ist das hier mit Abstand der Schlimmste.« Frustriert beobachtete ich, wie Coreys Lippen sich zu einem amüsierten Lächeln verzogen. »Ach, Riley«, sagte er sanft. »Ich wette, es ist nur halb so schlimm, wie es dir jetzt vorkommt.«

»Du hast gut reden«, schnaubte ich. »Kann ich nicht einfach mit dem nächsten Flieger zurück nach New York kommen und bei dir wohnen? Komm schon, ich werde mich so unauffällig verhalten, deine Eltern würden gar nichts bemerken! Ich könnte in deinem Kleiderschrank leben!« Corey prustete. »Okay, jetzt bist du offiziell übergeschnappt«, sagte er. »Wir wohnen in Manhattan, du weißt genau, wie winzig mein Kleiderschrank ist.« - »Immer noch besser als das hier«, murmelte ich und schob beleidigt die Unterlippe nach vorne.

»Oh, hör auf dieses Gesicht zu machen«, flehte Corey mich an. »Ich hasse es, dich so traurig zu sehen. Vor allem, wenn ich von hier aus nichts dagegen tun kann!« - »Dann komm her«, schlug ich als nächstes vor. »Mit dir hier bei mir wäre alles nur halb so schlimm!« Das Lächeln auf Coreys Gesicht verschwand. »Ich wünschte, ich könnte, Riles...«, sagte er traurig. »Aber das ist nun mal nicht so einfach.« - »Ich weiß, ich weiß«, seufzte ich. »Ich vermiss dich nur jetzt schon.« »Ich vermisse dich auch, Kleines«, antwortete er und fuhr sich mit einer Hand durch die strubbeligen, blonden Haare. Ein Lächeln huschte über mein Gesicht. Es war einer seiner Ticks, das zu tun, wenn er nervös war. Er bemerkte es meistens nicht einmal.

Corey war nun schon seit zwei Jahren mein bester Freund. Zwei langen Jahren, in denen wir fast rund um die Uhr aufeinander gehockt hatten. Und ich hatte gesehen, wie viele Mädchen regelmäßig schwach wurden, wenn er sich so durch die Haare strich. Ich konnte absolut verstehen, was sie in ihm sahen... Er war süß, keine Frage. Komischerweise hatte ich ihn aber nie auf diese Weise angesehen... und er mich auch nicht. Aber das hätte unsere wunderbare, einzigartige Freundschaft sicher auch nur unnötig verkompliziert.

»Hey«, fügte er hinzu und riss mich damit aus meinen Gedanken. »Ich bin mir sicher, du schaffst das auch allein. Das hast du doch immer. Du bist taff, Riles. Und einer der wunderbarsten Menschen auf der ganzen Welt. Wart es nur ab. Die Kids in Louisiana werden Schlange stehen, um mit dir befreundet zu sein.« - »Aber ich will keine neuen doofen Freunde«, sagte ich und zog eine Grimasse. »Ich hasse es hier.« Corey stieß einen langgezogenen Seufzer aus. »Ich gebe es auf. Du hast gewonnen. Weißt du was? Bade noch ein bisschen länger in Selbstmitleid, und wenn du damit fertig, und wieder die Riley bist, die ich kenne und liebe – ruf mich wieder an.« - »Danke, du bist sooo verständnisvoll«, antwortete ich und rollte mit den Augen. Zur Antwort streckte er mir nur die Zunge heraus. »Aber zu deinem Glück muss ich tatsächlich auflegen«, fügte ich hinzu. »Hier stehen nämlich ungefähr dreihundertsechsundfünfzig Kartons, die nur darauf warten, von mir ausgepackt zu werden. Yay!« Ich drehte die Kamera so herum, dass Corey einen Blick auf die Berge an Kartons in meinem Zimmer erhaschen konnte.

»Siehst du!«, schmunzelte er. »Klingt doch nach jeder Menge Spaß.« - »Mach’s gut, Corey«, brummte ich. »Alles klar, Riley. Ich hab’ dich lieb!« - »Ich dich auch«, sagte ich etwas versöhnlicher und schenkte ihm ein letztes Lächeln, bevor ich den Videoanruf beendete.

Missmutig legte ich das Smartphone weg und erhob mich von der Kiste. Ich stemmte die Hände in die Hüfte und betrachtete das ganze Ausmaß der Katastrophe. Zugegeben, dreihundertsechsundfünfzig Kartons waren es nicht... Um genau zu sein waren es sogar nur acht. Acht große Kisten, in denen alles verstaut war, was ich besaß. Dennoch würde es Stunden dauern, all mein Hab und Gut in diesem fremden, neuen Zimmer auszuräumen. Wo zur Hölle sollte ich nur anfangen?

Corey hatte wieder einmal recht gehabt, als er mir geraten hatte, die Kisten zu beschriften. Ich hätte auf ihn hören sollen. Aber als ich meine Sachen packte, war ich so wütend auf meinen Dad, dass ich einfach alles durcheinander in Kartons geworfen hatte, ohne jedes System. Dumm nur, dass ich diejenige war, die das Chaos jetzt ausbaden musste. Das hätte ich bedenken sollen. Memo an mich selbst, dachte ich. Das nächste Mal einen anderen passiv-aggressiven Weg suchen, um Dad zu bestrafen. Wenig motiviert griff ich nach dem Cutter, der auf dem Fußboden lag und öffnete wahllos einen der Kartons.

Direkt oben auf meinen wild zusammengewürfelten Besitztümern lag ein Bilderrahmen. Auf dem Foto war meine Familie abgebildet – mein Dad, meine kleine Schwester Mona und ich – Riley Jackson. Meine rechte Hand ruhte auf dem Kopf unseres geliebten zotteligen Familienhundes, Bobtailrüde Schrödinger. Das Glas des Rahmens war zerbrochen. Irgendwo auf der langen, holprigen Reise von New York nach Louisiana musste die Kiste wohl umgefallen sein. Ich schnaubte. Es war schwer, die Ironie zu übersehen, wo doch auch das Verhältnis meiner Familie zueinander zurzeit etwas angeknackst war.

Das war allein Dads schuld. Es lag an seinem Job. Er war Fotograf. Ein ziemlich erfolgreicher, um genau zu sein. Seine Bilder waren einfach großartig. Ich liebte sie, wirklich. Das Problem an der ganzen Sache aber war: Er hielt es nie lange an einem Ort aus. Irgendwann, früher oder später, erreichte er den Punkt, an dem er beschloss, dass es für ihn nichts mehr zu fotografieren gab. Und dann zogen wir um. Ich hatte bereits den Überblick verloren, wie oft ich in meinem Leben schon neu anfangen musste. Aber eines wusste ich genau: Ich hasste es wie die Pest. Jedes. Verdammte. Mal.

Meine Schwester war da anders. Sie war der wohl liebenswürdigste Mensch, den ich kannte. Hilfsbereit, freundlich, offenherzig. Mona war vierzehn Jahre alt, und obwohl ich zwei Jahre älter war als sie, hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie wesentlich reifer war als ich. Jeder, der sie kennenlernte, konnte einfach nicht anders, als sie sofort ins Herz zu schließen. Sie war witzig, clever und bildhübsch – und genau aus diesem Grund hatte sie nie Probleme, neue Freunde zu finden. Ganz im Gegensatz zu mir. Jedes Jahr eine andere Schule in den USA zu besuchen, war die Hölle auf Erden für mich. Es fiel mir schwer, mich anzupassen. Ich war nicht wie Mona.

Das zeigte sich in verschiedenen Punkten. Erst einmal war ich nicht so tolerant wie sie. Ich hatte im Laufe der Jahre zu viele schlechte Erfahrungen mit Mitschülern gemacht, und konnte deswegen nicht anders, als sie alle in Kategorien einzusortieren. Die Cheerleader. Die Sportler. Die Spießer. Die Technikfreaks. Die Kiffer. Die Rich Kids. Die Nerds...

Ich selbst passte in keine dieser Gruppierungen so richtig rein. Außer vielleicht in eine: Die Außenseiter. Während Mona also regelmäßig Teil der beliebtesten Clique der Junior High wurde, blieb ich in der High School eher für mich allein. Das heißt... So war es immer, bevor ich Corey kennenlernte.

Es war vor ziemlich genau zwei Jahren. Wir waren gerade von Florida nach Manhattan gezogen und er stand wieder einmal vor der Tür: Der erste Tag an der neuen Schule. Das letzte Jahr in Tallahassee war kein gutes für mich gewesen. Irgendetwas an meinem Aussehen, oder meinen Klamotten, oder was auch immer es auch gewesen ist, hatte die Bienenkönigin der Schule, Audrey, als persönliche Beleidigung interpretiert. Und so kam es, dass sie und ihre Clique es sich zur Aufgabe machten, mir jede freie Minute meines ohnehin schon jämmerlichen Lebens zur Hölle zu machen. Das erste Mal in meinem Leben war ich froh, als Dad mir verkündete, wir würden wieder umziehen. Als ich also die High School in New York das erste Mal betrat, hatte ich fürchterliche Angst, dass die ganze Situation sich wiederholen würde.

Aber es kam anders. Als ich an meinem ersten Tag allein in der Mittagspause in der Cafeteria saß, bemerkte ich schon die neugierigen Blicke, und das Getuschel. Ich war die Neue, und das blieb nicht lange unentdeckt. Gerade wollte ich mich abducken und in meine üblichen Verhaltensmuster verfallen, da setzte er sich mir gegenüber an den Tisch. »Hi!«, sagte er mit dem ansteckendsten Lächeln, das ich je gesehen hatte. »Ich bin Corey.« Just like that.

Den Rest der Mittagspause verbrachten wir gemeinsam. Ich war überrascht, dass er einfach zu mir kam, ohne mich anzustarren oder mich auszufragen, weil ich die Neue war. Er behandelte mich einfach, als würden wir uns schon ewig kennen. Wir redeten die ganze Mittagspause hindurch über ganz alltägliche Dinge, wie Filme, unsere Lieblingsschauspieler, Musik, und einfach Gott und die Welt. Und bemerkten schnell, wie ähnlich unsere Geschmäcker waren. Von diesem Tag an verbrachten wir alle Pausen zusammen, in der Cafeteria oder draußen auf dem Hof. Wir quatschten und hatten einfach Spaß zusammen, und alles war so... unkompliziert.

Schnell stellte sich raus, dass wir nur ein paar Blocks voneinander entfernt wohnten, und so verabredeten wir uns immer häufiger auch nach der Schule. Corey war einfach fantastisch. Dank ihm fühlte ich mich in New York nicht ein einziges Mal einsam. Und das, obwohl ich geglaubt hatte, dass dieses Gefühl bereits ein Teil von mir war. Er half mir, mich schnell an meine neue Umgebung zu gewöhnen, zeigte mir die Stadt. Und nicht nur die Teile von New York, die man als Tourist besichtigte. Er war hier geboren und aufgewachsen und kannte deshalb viele Ecken, die wirklich sehenswert waren. Wenige Wochen und ich ließ mich von seiner Begeisterung für New York City anstecken. Und ich begann mich zu fragen, ob die Möglichkeit bestand, dass Dad diesmal bleiben würde... Dass ihm die Motive dieses Mal nicht ausgingen, er vielleicht jemanden kennenlernte und endlich, endlich sesshaft wurde.

Doch Fehlanzeige. Als er mir die Nachricht diesmal überbrachte, brach es mir schlichtweg das Herz. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein, drehte die Anlage auf die höchste Lautstärke und weinte, die ganze Nacht. Und als ich am nächsten Morgen mit verquollenen Augen in die Schule kam, war es Corey, der mich tröstete. Doch selbst er konnte nichts dagegen tun, dass ich bald wegziehen musste.

Ein zaghaftes Klopfen an der Tür holte mich zurück in die Gegenwart. »Ja?«, brummte ich und die Tür öffnete sich einen Spalt. Mona lugte vorsichtig herein. »Darf ich reinkommen?«, fragte sie, während Schrödinger sich schon an ihr vorbeidrängelte und sich schnaufend vor meine Füße warf. »Klar«, antwortete ich und zuckte mit den Schultern. »Ich war gerade dabei, auszupacken.« Mona lächelte und schloss die Tür hinter sich. »Wie ich sehe, bist du noch nicht sehr weit gekommen«, stellte sie fest. Ich zog eine Grimasse. »Nicht wirklich, nein.« Sie kniete sich neben Schrödinger auf den Fußboden und begann, seinen Bauch zu kraulen. Er belohnte ihre Bemühungen mit einem zufriedenen Brummen und rollte sich auf den Rücken.

Mona strich ihr seidenglattes, dunkelbraunes Haar hinter die Ohren. Ich sah sie nachdenklich an. Wie konnte es sein, dass meine Schwester so unglaublich hübsch war, mit ihrer perfekten Haut, perfekten Haaren und den perfekten hohen Wangenknochen und ich gerade mal so... durchschnittlich? Im Genroulette hatte sie eindeutig den Jackpot abgeräumt. Das war doch nicht fair. Im Gegensatz zu Mona konnte ich meine Haare meist kaum bändigen, und statt dunkelbraun waren meine – wie nannte Corey es immer liebevoll? - straßenköterblond. Ihre Augen waren tiefblau. Mein linkes Auge war grün, mein rechtes blaugrau. Dieses seltene Phänomen nennt man Iris-Heterochromie. Für mich war es nur ein weiteres Merkmal, das mich von den meisten anderen Menschen unterschied. Corey nannte mich einzigartig. Ich selbst würde mich eher als sonderbar bezeichnen.

Dad hatte mal gesagt, dass Mona unserer Mom in jungen Jahren sehr ähnelte. Dad sprach sehr viel von ihr, auch heute noch, auch wenn der Unfall, bei dem Mom ums Leben kam, schon viele Jahre zurücklag. Damals war ich gerade mal vier oder fünf Jahre alt. Deshalb hatte ich selbst leider kaum Erinnerungen an sie. Das meiste, was ich über sie wusste, kam also aus Dads Erzählungen, die immer sehr liebevoll waren – und den Fotos, die er von ihr aufbewahrte wie ein Heiligtum. Ich glaube, er war nie wirklich über ihren Tod hinweggekommen. In seinen Augen war sie einfach die perfekte Frau gewesen. Ich wünschte manchmal, sie hätte mir auch etwas mehr davon vererbt. Stattdessen war ich genauso chaotisch und aufbrausend wie mein Vater. Und selbst vom Aussehen her kam ich eher nach ihm als nach Mom.

Dad war groß und schlank, hatte grüne Augen, strubbelige, sandblonde Haare und trug immer einen Drei-Tage-Bart. Er war der Inbegriff eines Workaholics. Manchmal verbrachte er mit seiner Arbeit zwölf Stunden und mehr pro Tag. Meistens brauchte er dafür absolute Ruhe. Wenn er mit seinen Bildern beschäftigt war, sollte man ihn also nicht stören. Ansonsten war Dad ein ganz normaler Dad. Eher introvertiert, immer etwas nachdenklich. Aber sehr gutherzig und er hatte immer ein offenes Ohr für die Probleme seiner Töchter. Naja, fast immer. Als ich ihn anbettelte, nicht aus New York wegzuziehen, waren meine Worte auf taube Ohren gestoßen...

»Die Schule startet in ein paar Tagen«, sagte Mona und musterte mich. Ich erwiderte ihren Blick nicht und starrte stattdessen auf meine Hände. »Hm«, machte ich lediglich. »Ich frag mich, wie es wohl diesmal ist«, plapperte Mona weiter drauf los. »Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hab’ mir schon meinen Stundenplan online angesehen. Die bieten hier sogar Schauspielkurse an!« - »Klingt toll«, erwiderte ich emotionslos. Mona räusperte sich. »Ähm... Hast du schon mit Corey gesprochen?«, wechselte sie schnell das Thema, als sie merkte, dass ich nicht darüber sprechen wollte. »Ja«, antwortete ich. »Hab’ grad mit ihm telefoniert.« Ich warf Mona einen flüchtigen Blick zu und sah, wie ihre Wangen erröteten. Ich musste mir ein Schmunzeln verkneifen. Für einen Moment hatte ich vergessen, dass meine kleine Schwester lange Zeit bis über beide Ohren in meinen besten Freund verknallt gewesen war. Es kehrte Stille zwischen uns ein, die nur das Japsen von Schrödinger hin und wieder unterbrach.

»Hey, ähm...«, begann Mona dann. »Dad und ich wollen nachher was essen gehen. Da ist dieses Diner, ganz in der Nähe. Du solltest mitkommen!« Ich zog die Schultern hoch. »Ja, äh... ja, ich überleg’s mir.« Mona lächelte. »Okay. Mach das. Ich würde mich freuen.« Sie stand auf. »Ich lass dich dann mal weiter auspacken.« Sie ging zur Tür, doch bevor sie mein Zimmer verließ, drehte sie sich nochmal zu mir um. Ich schenkte ihr ein Lächeln, das sie sofort erwiderte. »Riley?«, fragte sie. »Hm?« - »Sei bitte nicht mehr so böse auf Dad«, sagte sie. »Ich weiß, du hasst das alles hier. Aber gib der ganzen Sache wenigstens eine Chance.« Bevor ich darauf etwas antworten konnte, war sie auch schon verschwunden.

Ich seufzte. Schrödinger, der nun nicht mehr gestreichelt wurde, raffte sich schnaufend auf und warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Dann stapfte er gemächlich hinter Mona her. Ich war wieder allein. Mit einem klammen Gefühl in der Brust starrte ich auf das zerbrochene Bild. Ich erinnerte mich plötzlich, wann es entstanden war. Es war der Sommer bevor wir nach Tallahassee gezogen waren. Dad hatte diesen spontanen Trip nach Disney World geplant, um uns versöhnlich zu stimmen. Als das Foto geschossen wurde, hatten wir gerade einen wundervollen Tag voller Achterbahnfahrten, Disney Prinzessinnen, Fast Food und jeder Menge Spaß verbracht. Man konnte das Strahlen in Monas und meinen Augen regelrecht erkennen. Ich war glücklich gewesen, damals. Und fest davon überzeugt, dass mein Dad der beste auf der ganzen weiten Welt war.

Vielleicht hatte Mona recht. Vielleicht sollte ich wirklich etwas offener gegenüber unserer neuen Heimat sein. Und wer weiß?, dachte ich, wenn auch noch nicht ganz überzeugt. Vielleicht ist es hier gar nicht so sterbenslangweilig, wie ich denke.

ZWEI

R

iley!«, hörte ich Mona von unten rufen. »Ich komme schon!«, rief ich zurück und warf einen letzten Blick in den Spiegel. Es hatte eine Weile gedauert, aber letztendlich hatte ich doch noch den Karton gefunden, in dem all meine Lieblingsklamotten verstaut waren. Ich trug meine liebste graue Jeans, die an den Knien schon völlig zerrissen war, ein schwarzes Tank Top und darüber ein grünes, kariertes Hemd, das etwas zu groß war. Auch meine schwarzen Converse Chucks durften natürlich nicht fehlen. Schnell zog ich mit dem schwarzen Kajalstift noch einmal meine Augen nach, dann verließ ich mein Zimmer und ging zur Treppe.

Ich sah, dass Mona, Dad und Schrödinger unten bereits auf mich warteten. »Sorry«, murmelte ich und vermied es, Dad in die Augen zu sehen. Ich wusste genau, wenn ich es tat, würde ich nicht länger böse auf ihn sein können. Und noch war ich nicht bereit, ihm zu vergeben. Immerhin hatte ich mich schon bereiterklärt, mit den beiden essen zu gehen. Das musste für den Anfang reichen.

Schrödinger tapste hinter uns her, als wir zur Haustür gingen. »Tut mir leid, Junge«, sagte Dad mit seiner tiefen, brummigen Stimme und schob ihn sanft beiseite. »Du kannst leider nicht mitkommen.« Mona kraulte ihm flüchtig die Ohren. »Wir sind bald wieder da!«, versprach sie ihm, doch das hielt ihn nicht davon ab, traurig den Kopf hängen zu lassen und uns alle mit seinem herzerwärmendsten Hundeblick zu bestrafen.

Wir schlüpften an ihm vorbei, durchquerten den Vorgarten und stiegen in Dads Truck. »Ich hoffe, ihr habt Hunger«, sagte Dad, einen kleinen Tick zu fröhlich, als er den Wagen rückwärts aus der Einfahrt fuhr. »Ich hoffe, das Essen ist genießbar«, brummte ich leise vom Rücksitz aus, doch entweder Dad hatte mich nicht gehört, oder er ignorierte meinen missmutigen Kommentar. »Ich hab’ das Diner vorhin auf dem Rückweg vom Baumarkt entdeckt«, sagte er. »Es hat diesen besonderen... Charme.« Na toll. Ich ließ mich nach hinten in meinen Sitz fallen. »Es ist sicher nett dort«, zwitscherte Mona, optimistisch wie immer.

Als wir wenige Minuten später auf dem Parkplatz hielten, wurde mir sofort klar, was Dad mit Charme gemeint hatte. Es sah aus wie ein ganz typisches amerikanisches Restaurant. »Pinewood Diner« stand in großen, roten Leuchtbuchstaben über dem leicht heruntergekommenen Gebäude. Das Diner hatte seine besten Jahre eindeutig schon hinter sich, aber ich wusste, dass Dad ein Faible für genau so etwas hatte. Ich wette, er konnte es kaum erwarten, mit seiner Kamera wiederzukommen und ein paar Schnappschüsse zu machen.

»Nach euch«, sagte Dad, und hielt uns die Tür auf wie ein Gentleman. Ich folgte Mona hinein. Von innen sah es zumindest etwas besser aus als von außen. Sofort kam mir der Geruch von frittiertem Essen entgegengeweht, und mein Magen gab ein lautes Knurren von sich. Dad lachte. »Na, sieht aus, als wären wir gerade noch rechtzeitig hergekommen, was, Riley?« Ich streckte ihm die Zunge raus. »Wollen wir uns dorthin setzen?«, fragte Mona und deutete auf eine der roten, lederbezogenen Sitzecken. Dad sah mich an, und ich zuckte mit den Schultern. »Klar, warum nicht«, sagte ich und wir ließen uns dort nieder.

Dad schnappte sich sofort eine der Speisekarten und Mona lehnte sich zu ihm rüber, um mit reinzuschauen. Ich nahm mir ebenfalls eine und überflog sie kurz. Es gab das übliche amerikanische Essen: Burger, Fries, Hot Dogs, Chicken Wings... aber auch Hausmannskost, wie Hackbraten oder Eintopf. Ich wusste sofort, dass ich mich für einen klassischen Cheeseburger entscheiden würde. Aber Dad und Mona schienen etwas länger zu brauchen, also legte ich die Speisekarte beiseite. Eine picklige Kellnerin kam kaugummikauend zu uns herüber und fragte mit monotoner Stimme, was wir trinken wollten. Dad bestellte drei Cokes für uns und sie verschwand wieder, mit einem gelangweilten Ausdruck auf dem Gesicht.

Ich lehnte mich zurück und ließ meinen Blick durch das Diner schweifen. Es gab eine Theke, mit gepolsterten Barhockern, auf denen eine übergewichtige Frau mittleren Alters saß und genüsslich einen Milkshake mit Strohhalm schlürfte. In einer Ecke stand eine Jukebox, an die sich ein Typ mit Cowboyhut lehnte und ein junges Mädchen anbaggerte, das einen viel zu kurzen Rock trug und im Takt der Musik hin und her schunkelte. Es gab noch acht weitere Sitzecken, wie die, in der wir gerade saßen. Zwei davon waren belegt. In einer saßen zwei Männer in Arbeitskleidung, die sich schmatzend über ihre Burger hermachten. In der anderen – die, die am weitesten von uns entfernt war – saßen zwei Jungs und ein platinblondes Mädchen, die etwa in meinem Alter sein mussten.

Während der eine Junge und das Mädchen mit dem Rücken zu uns saßen, konnte ich das Gesicht des anderen Jungen sehen. Ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass er wirklich gut aussah. Seine Gesichtszüge waren sehr ebenmäßig, fast symmetrisch – er hatte ein bisschen was von einem Model. Seine dunkelbraunen, fast schwarzen, längeren Haare fielen ihm in die Stirn. Er grinste, während er sich mit seinen Freunden unterhielt. Er trug ein schwarzes, enganliegendes Shirt, das erkennen ließ, dass er einen sehr trainierten Oberkörper hatte.

In diesem Moment trafen sich unsere Blicke. Mein Herz setzte für einen kurzen Moment aus, als er lächelte und irgendetwas zu den anderen beiden sagte, das ich aus der Entfernung natürlich nicht verstand. Sie drehten sich zu uns herum. Meine Wangen wurden glühend heiß und ich starrte auf die Tischkante. Na toll, jetzt war ich auch noch beim Gaffen erwischt wurden! Toller Start in dein neues Leben, Riley! Zum Glück hatten weder Mona noch Dad etwas bemerkt.

»Ich schätze, ich nehme das Rumpsteak«, sagte Dad, völlig ahnungslos, und lächelte zufrieden. Da kam die Bedienung zurück und stellte unsere Getränke vor uns ab. Während sie unsere Bestellung annahm, und wir danach auf unser Essen warteten, versuchte ich so gut es ging zu vermeiden, noch einmal zu dem fremden Jungen herüberzusehen. Das gelang mir auch ganz gut. Gerade aber, als unser Essen gebracht wurde, erhob sich die Blondine aus der Sitzecke und die Jungs taten es ihr gleich. Als sie an uns vorbei, in Richtung des Ausgangs gingen, konnte ich allerdings nicht anders, als ihnen einen flüchtigen Blick zuzuwerfen. Das Mädchen war sehr zierlich, und atemberaubend hübsch, mit ihren hohen Wangenknochen, vollen Lippen und perfekt geschwungenen Augenbrauen. Sie musterte mich für den Bruchteil einer Sekunde mit ihren eisblauen Augen. Der zweite Junge, ein großer Kerl mit kurzen braunen Haaren und einem arroganten Gesichtsausdruck würdigte mich keines Blickes. Dann kam der Schwarzhaarige, und unsere Blicke trafen sich ein zweites Mal. Ich konnte nicht umhin als festzustellen, dass seine Augen die Farbe von zerlaufener Schokolade hatten. Er zwinkerte mir zu, und folgte dann seinen zwei Freunden hinaus auf den Parkplatz.

Moment, was? Hatte er mir tatsächlich gerade zugezwinkert? Mir, Riley Jackson? Die lieber weite Schlabberklamotten und ausgelatschte Chucks trug und kaum Zeit in das Stylen ihrer Haare investierte? Während er und seine Freunde aussahen, als wären sie geradewegs einem Magazincover entsprungen... Ich zog überrascht die Augenbrauen in die Höhe.

Mona warf mir einen fragenden Blick zu. Auch sie hatte die Drei diesmal bemerkt. »Wow, das ist wirklich gut«, schmatzte Dad, der offensichtlich immer noch nichts mitbekommen hatte. In diesem Moment war ich für seine Ahnungslosigkeit wirklich dankbar. »Probier deinen Burger, Riley!«, fügte er hinzu und fuchtelte mit seiner Gabel vor meinem Gesicht rum. »Der sieht auch echt klasse aus.« - »Jaah«, antwortete ich und grinste schief. Ich sah aus den Augenwinkeln, dass Mona mich immer noch ansah, aber ich ignorierte sie und biss ein Stück meines Cheeseburgers ab. Dad sah mich erwartungsvoll an. »Hmm«, machte ich und zeigte ihm einen Daumen nach oben. Zufrieden lächelnd widmete er sich wieder seinem Rumpsteak.

Ich musste mir eingestehen, dass das Essen im Diner wirklich okay war. Die Begegnung mit den Jugendlichen lag mir allerdings noch immer schwer im Magen, als wir zurück in Dads Truck kletterten. Was hatte der Schwarzhaarige wohl zu seinen Freunden gesagt, als er mich beim Starren erwischte? Sein Kumpel wirkte sehr amüsiert, als er sich zu mir umdrehte, aber das Mädchen... Ihr Blick war eiskalt. Vielleicht ist sie seine Freundin, dachte ich. Und sie hat keine Lust zu teilen. Ich stellte allerdings keine Bedrohung für sie dar, wenn wirklich das der Grund war, warum sie so böse geguckt hatte. Sie war absolutes Prom-Queen-Material, während ich... Naja, nur ich war. Außerdem hatte ich gar nicht vor, mit ihrem Beau zu flirten. Ich kannte Typen wie ihn nur allzu gut. Allein der Fakt, dass er mir zugezwinkert hatte, bewies, dass er gerne spielte, und ziemlich von sich überzeugt war. Nur, weil er gut aussah, glaubte er sicher, er könnte jede haben. Tja, sein Pech, denn sollte er wirklich vorhaben, die Neue in der Stadt zu verführen, nur um meinen Namen auf seine lange Liste von Eroberungen schreiben zu können... Dann würde er sich an mir die Zähne ausbeißen. Ein Typ war es nicht wert, dass ich mich mit der Eisprinzessin anlegte... Ehe ich mich versah, landete ich nur auf ihrer Abschussliste. Und darauf konnte ich nach meiner Mobbing-Erfahrung in Tallahassee mit Audrey dankend verzichten.

»Aussteigen, Riley«, sagte Dad und klopfte von außen an die Scheibe. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich nicht einmal bemerkt hatte, dass wir schon wieder zu Hause waren. Schnell hüpfte ich aus dem Auto. »Alles in Ordnung?«, fragte mein Dad und sah mich merkwürdig an. »Ja«, beeilte ich mich zu antworten. »Alles bestens!«

»Ah!« Monas Quieken ließ mich erschrocken herumwirbeln. Sie war schon zum Haus vorgegangen und hatte gerade die Tür aufgeschlossen. Schrödinger drängte sich an ihr vorbei und sie stieß sie dabei fast um. »Bist du verrückt geworden?«, rief sie ihm hinterher, doch der Hund kannte kein Halten. Er preschte an mir und Dad vorbei und sprang am Gartenzaun hoch. Dabei kläffte er wie ein Verrückter. »Hey!«, rief ich und rannte sofort zu ihm rüber. »Hey, was ist denn los, mein Junge?« Schrödinger knurrte und bellte weiter, als wäre ich gar nicht da. »Was ist los mit ihm?«, rief Mona und kam zu uns herüber gerannt. »Ich...«, begann ich, da verstummte er abrupt. Er schnaufte ein letztes Mal, warf uns einen merkwürdigen Blick zu und tapste zurück Richtung Haus.

Dad, Mona und ich blickten uns ratlos an. »Was zur Hölle ist in ihn gefahren?«, fragte ich und sah ihm hinterher. »Ach, wer weiß das schon, bei diesem Hund«, brummte Dad. »Vielleicht hat er eine Katze gesehen, oder sowas.« Das klang durchaus plausibel. Wenn es eine Sache gab, die Schrödinger wirklich, wirklich hasste... dann waren es Katzen.

Wir beschlossen, es dabei zu belassen und gingen zurück zum Haus. Ich versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken, was heute Abend alles passiert war, und mich stattdessen voll und ganz darauf zu konzentrieren, dass in wenigen Tagen die Schule startete. Aber auch, als ich später in meinem Bett lag und in die Dunkelheit meines Zimmers starrte, einen friedlich vor sich hin schnarchenden Schrödinger an meinem Fußende, wurde ich das merkwürdige Kribbeln in meinem Bauch einfach nicht mehr los.

DREI

D

ie Tage vor Schulbeginn waren recht ereignislos. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, meine Kartons auszupacken und mich wenigstens etwas heimisch einzurichten, begann ich schon bald, mich mächtig zu langweilen. Ich verbrachte viel Zeit damit, mit Corey zu telefonieren, aber – ob es mir passte oder nicht – auch er hatte hin und wieder andere Dinge zu tun. Also musste ich mir wohl oder übel eine neue Beschäftigung suchen.

Ich ging die Treppe runter ins Wohnzimmer, schnappte mir eine Tüte Chips und beobachtete Dad und Mona dabei, wie sie sich damit abmühten, ein Bücherregal einer schwedischen Möbelhauskette zusammenzubauen. »Warte, das ist nicht richtig«, verzweifelte meine kleine Schwester und hielt Dad die Bauanleitung unter die Nase. »Das Brett muss so rum, und nicht so. Und du benutzt die falschen Schrauben!« - »Blödsinn«, murrte Dad und kratzte sich irritiert am Kopf. »Was zum Teufel soll das Bild hier darstellen?« - »Es bedeutet, dass dieses Brett genau andersherum gehört!«, quietschte Mona, und mir rutschte ein amüsiertes Schnaufen heraus. Beide warfen mir böse Blicke zu.

»Wenn du es besser kannst, Riley, dann bitte«, brummte Dad. Ich hob abwehrend beide Hände hoch und sagte: »Nope, tut mir leid. Macht bitte weiter.« Mona rollte mit den Augen, und Dad nuschelte sich irgendwas Unverständliches in den Bart. »Kannst du wenigstens mit Schrödinger Gassi gehen?«, fragte er dann und runzelte die Stirn. »Dieser Hund hat ein Talent dafür, sämtliche Schrauben spurlos verschwinden zu lassen!« Ich sah zu Schrödinger herüber, der auf irgendeinem Stück Holz herumkaute und wahnsinnig zufrieden mit sich selbst aussah. Ich zuckte mit den Schultern. »Okay. Ich hab’ sowieso nichts Besseres zu tun.«

»Danke«, seufzte Dad erleichtert, als ich aufstand, um die Leine zu holen. »Oh, und Riley?«, rief er mir hinterher. »Wenn du schon unterwegs bist, kannst du vielleicht irgendwo Pizza besorgen?« - »Uhh, Pizza!«, meldete sich auch Mona begeistert zu Wort. Ich schmunzelte. »Jaja«, antwortete ich. »Ich werd’ sehen, was ich tun kann. Komm, Schrödinger!« Als der Hund hörte, wie ich mit der Leine klapperte, sprang er wie ein Geisteskranker auf und preschte auf mich zu. »Langsam, langsam!«, versuchte ich ihn einzubremsen und kicherte. Schrödinger liebte seine Spaziergänge, und deswegen ging ich auch so gerne mit ihm raus.

Für ihn war es hier in Louisiana sicher tausendmal schöner als in der engen Drei-Raum-Wohnung in Manhattan. Das große Haus, der Garten, der Pinienwald ganz in der Nähe. Ich musste schon zugeben, dass es etwas Idyllisches hatte. Aber es war auch ein kleiner Kulturschock vom Big Apple hierher ans Ende der Welt zu ziehen. Ich hatte den Trubel der Großstadt immer gemocht, die Lichter, die vielen Menschen, selbst den Krach. New York hieß völlig zu Recht die Stadt, die niemals schläft. Ich hatte wirklich Sorge, dass ich mich hier in Louisiana zu Tode langweilen würde.

Schrödinger stürmte zur Tür hinaus, sobald ich sie öffnete und ich beeilte mich, hinterherzukommen. Trotz etlicher Versuche unsererseits hatte er es nie richtig gelernt, an der Leine zu laufen. Er stürmte einfach immer dorthin, wo er wollte, und wir folgten ihm notgedrungen. So war es auch dieses Mal. Kaum hatten wir den Garten verlassen, schlug Schrödinger eine Richtung ein und ich musste mich ihm fügen. »Okay«, seufzte ich. »Du bestimmst, wo es langgeht.« Ich folgte ihm schnurstracks in den Wald hinein. Schrödinger war völlig aus dem Häuschen von all den fremden Gerüchen. Alle zwei Meter blieben wir stehen, damit er ausgiebig den einen Baum hier und den nächsten Strauch dort beschnüffeln und mit seiner ganz persönlichen Duftnote kennzeichnen konnte. Fröhlich japsend trottete er immer weiter und weiter, kreuz und quer. Ich ließ ihm seinen Spaß, immerhin hatte ich jede Menge Zeit.

Es dauerte nicht lange und wir fanden uns mitten im Wald wieder. Die Vögel zwitscherten ausgelassen und alles herum wirkte wunderbar friedlich. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so in der Natur gewesen war. Ich musste mir sogar eingestehen, dass es ganz angenehm hier war. Ich holte mein Smartphone hervor und schoss ein Selfie von mir und Schrödinger. Das schickte ich an Corey, mit dem Hashtag #NaturPur und einem breit grinsenden Smiley. Zufrieden lächelnd steckte ich das Handy zurück in meine Gesäßtasche.

Auf einmal blieb Schrödinger abrupt stehen, und ließ ein tiefes Knurren hören. »Was ist los?«, fragte ich leicht nervös und blickte mich um. Sicher hat er ein Eichhörnchen gesehen, oder sowas, dachte ich, um mich selbst zu beruhigen. »Gott, bitte, lass uns jetzt keinem Bären begegnen!«, schickte ich ein Stoßgebet gen Himmel. Das wäre dann doch etwas zu viel Natur für mich. Gab es überhaupt Bären in Louisiana?

»Hast du dich verlaufen?«, sagte eine Stimme direkt hinter mir und mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Ich wirbelte herum und starrte die Person, die zwischen den Bäumen hervorkam, entgeistert an. Schrödinger knurrte und klang dabei fast ein bisschen bedrohlich. Vor mir stand ein Mädchen, ich schätzte sie auf etwa 20. Sie war ein Stück größer als ich, mit lockigen blonden Haaren, die ihr bis über die Schulter reichten. Sie hatte ein markantes Gesicht mit harten Zügen, und sehr herausstechende hellgrüne Augen, mit denen sie mich misstrauisch musterte. In ihrer linken Hand klemmte eine Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger. Sie trug eine weite Jeans und trotz des sehr warmen Klimas in Louisiana eine Sweatjacke mit Kapuze, die sie sich zu allem Überdruss auch noch über den Kopf gezogen hatte.

»Wow«, lachte ich nervös. »Du hast es drauf, dich anzuschleichen.« Das Mädchen zog an seiner Zigarette, ohne eine Miene zu verziehen. »Das beantwortet meine Frage nicht«, sagte sie tonlos und sah mich weiter durchdringend an. »Ich, äh«, stammelte ich, nun etwas verunsichert und warf einen Blick zu Schrödinger. Er hatte aufgehört zu knurren, aber seine Körperhaltung verriet mir, dass er immer noch etwas angespannt war. Offensichtlich mochte er es genauso wenig wie ich, wenn man sich so hinterrücks an ihn heranpirschte. Wenn er misstrauisch war, dann sollte ich es wohl lieber auch sein.

»Ich geh nur mit meinem Hund Gassi«, sagte ich und deutete auf die Leine. Das fremde Mädchen warf einen kurzen Blick auf Schrödinger. »Ich mag keine Hunde«, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich darauf erwidern sollte. »Wir sind vor ein paar Tagen erst hergezogen«, sagte ich, um das unangenehme Schweigen zu durchbrechen. »Aus New York. Oh, ähm, ich bin übrigens Riley.« Ich streckte ihr meine Hand entgegen.

Sie ignorierte das, und so ließ ich die Hand leicht beschämt wieder sinken. »New York, hm?«, fragte sie und schnipste ihre Zigarettenkippe auf die Erde, wo sie die Glut mit ihren schwarzen, klobigen Army-Boots austrat. »Jaah, ähm«, stammelte ich und fühlte mich plötzlich schrecklich unwohl. Schnell warf ich einen Blick auf meine Uhr. »Oh, ich hab’ ganz die Zeit vergessen. Ich sollte nach Hause gehen.« Das Mädchen schmunzelte. »Das solltest du«, stimmte sie mir zu. »Fremde Wälder bergen jede Menge unbekannte Gefahren.« Ein Schauder lief mir über den Rücken. »Ähm... okay?«, antwortete ich nervös. »Komm, Schrödinger!« Ich zog an der Leine, und er folgte mir ganz bereitwillig. Scheinbar war er genauso froh wie ich, etwas Abstand zwischen die mysteriöse Fremde und uns zu bringen.

Eilig stolperte ich den Waldweg zurück, den wir gekommen waren. Zumindest glaubte ich das. Vielleicht hatte ich mich wirklich verlaufen. Die ganzen Bäume sahen alle völlig identisch aus. Ich warf einen Blick über die Schulter, aber das Mädchen war wieder verschwunden, genauso plötzlich wie es aufgetaucht war. Ich war mir nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finden sollte. Ich wusste nur, dass ich wieder nach Hause wollte, und zwar sofort.

Schrödinger hatte es offenbar auch eilig. Er zog an der Leine, als würde sein Leben davon abhängen. Nach wenigen Minuten war ich völlig außer Atem. Warum nur hielt ich es für eine gute Idee, so tief in diesen vermaledeiten Wald zu wandern? »Au!« Zu allem Überdruss stolperte ich über eine Wurzel. Ich fiel der Länge nach auf den harten Waldboden. Dabei ließ ich die Leine los, und Schrödinger raste bellend davon. Das hatte mir gerade noch gefehlt! »SCHRÖDINGER!«, schrie ich ihm mit einem Anflug von Panik hinterher. »Komm sofort zurück!« Aber er dachte nicht im Traum daran.

Ich sprang auf die Beine und rannte ihm hinterher. »Bleib sofort... stehen!«, japste ich und wünschte mir innerlich, ich hätte in der Vergangenheit mehr für meine Fitness getan. Wenn das gruselige Mädchen jetzt mit einem Fleischermesser hinter mir her war, würde ich spätestens nach fünf Minuten erschöpft zu Boden fallen. Memo an mich selbst, dachte ich in meiner Verzweiflung. Mehr Sport machen, um nicht Opfer von soziopathischen Hinterwäldler-Serienkillern zu werden.

Während ich hinter Schrödinger herrannte, stellte ich fest, dass ich mich nun tatsächlich verlaufen hatte. Die Gegend um mich herum wurde zunehmend sumpfiger. Das Ganze entwickelte sich langsam zum absoluten Albtraum. Ein Tümpel erschien in meinem Blickfeld. Schrödinger verschwand gerade in irgendein Gebüsch, aber wenigstens rannte er endlich nicht mehr davon. Keuchend erreichte ich das Gewässer. »Mach das nie wieder!«, fauchte ich Schrödinger an, der so tief im Gebüsch steckte, dass ich nur seinen Schwanz sehen konnte. Er knurrte jetzt wieder, und zerrte an irgendetwas herum, einem Ast oder sonst etwas. Ein ekelhafter, modriger Geruch stieg mir in die Nase. Es wurde höchste Zeit, dass wir hier verschwanden.

Genervt ging ich auf alle Viere und kroch in das Gebüsch, um nach Schrödingers Leine zu greifen. »Hab’ ich dich endlich«, brummte ich, doch in diesem Moment erkannte ich, was er tatsächlich gefunden hatte. Aus seinem Maul ragte ein karierter Stofffetzen! »Was ist das?« Ich ließ meinen Blick weiter wandern, und entdeckte einen menschlichen Arm aus dem Sumpf herausragen. Den Rest des dazugehörigen Körpers konnte ich im Wasser treiben sehen. Mein Herzschlag setzte aus. Ich stieß einen gellenden Schrei aus, und robbte aus dem Gebüsch raus, blieb dabei an den Zweigen hängen und zerriss mir mein Shirt. Aber das war mir egal. Ich wollte nur noch weg, weg, weg. Ich stolperte rückwärts, stieß gegen einen Baum und übergab mich geräuschvoll.

Dann wirbelte ich kopflos herum und rannte, so schnell mich meine Füße trugen. Es grenzte an ein Wunder, dass ich den Weg nach Hause schließlich fand. Ich stürmte sofort ins Wohnzimmer, mit kaputtem Shirt, dreckigen Händen und zerzausten Haaren und begann, unkontrolliert zu schluchzen. Dad war sofort alarmiert. Ich drückte mein Gesicht an seine Schulter und atmete tief ein und aus. »Riley, was ist denn nur passiert?«, fragte Dad mich, während Mona mich sorgenvoll ansah. »Eine Leiche«, presste ich, noch immer unter Schock, hervor. »Ich habe eine Leiche gefunden.«

VIER

N

ach meinem grausigen Fund alarmierte Dad sofort die Polizei, die schon kurz darauf einen Suchtrupp in den Wald schickte. Ich saß zitternd auf dem Sofa und schlürfte einen warmen Tee, den mir Mona – fürsorglich wie immer – gekocht hatte. Der Sheriff, Clive Austin, ein stattlicher Mann mittleren Alters mit braunem Bürstenschnitt und dunklen, buschigen Augenbrauen blieb bei uns, um mir weitere Fragen zu stellen, und ich versuchte, alles so gut ich konnte zu beantworten. Er fragte mich, ob ich allein gewesen war, und ich bejahte zunächst. Dann fiel mir die Begegnung mit dem Mystery-Mädchen wieder ein, und so erzählte ich ihm von ihr. An dieser Stelle hakte er etwas genauer nach, und ich beschrieb sie ihm so gut ich nur konnte. Er nahm meine Aussage auf, bedankte sich und verschwand.

Obwohl ich ihnen nicht genau hatte sagen können, wo ich die Leiche entdeckt hatte, wurde die Polizei schnell fündig. Sie fanden auch Schrödinger, der noch immer im Gebüsch saß, und stolz wie Oskar bei seinem Fund Wache hielt. Wie sich bei der Obduktion herausstellte, handelte es sich bei dem Toten um den stadtbekannten Trunkenbold Michael Black, der allein in einer Hütte draußen in den Sümpfen gelebt hatte. Als ich ihn am Ufer entdeckte, hatte ich nur flüchtig hingesehen. Schrödinger hatte vermutlich versucht, den Mann an seinem Arm aus dem seichten Wasser herauszuziehen. Ich war froh, dass ich nicht genauer hingesehen hatte, denn die Leiche schwamm offenbar schon seit mehreren Tagen im Wasser herum. Allein bei dem Gedanken daran, wie aufgequollen der tote Körper gewesen sein musste, wurde mir speiübel.

Es wurde vermutet, dass Black – mal wieder sturzbetrunken – es irgendwie geschafft haben musste, ins Wasser zu fallen. In seinem betrunkenen Zustand war es ihm nicht mehr gelungen, ans rettende Ufer zu schwimmen und deshalb war er ertrunken. Die Gerichtsmedizin bestätigte später, dass der jahrelange Alkoholkonsum durchaus Spuren an Blacks Körper hinterlassen hatte. Die Theorie klang also durchaus plausibel.

Natürlich gab die Polizei nicht alle Einzelheiten preis. Da Pinewood aber nur eine Kleinstadt war, hörte man allerlei Gemunkel. Blacks toter Körper – oder was davon übriggeblieben war – sei von Bissspuren übersät gewesen, erzählte man sich. Vermutlich hatten sich Alligatoren post-mortem an ihm zu schaffen gemacht. Aber auch wildere Theorien wurden laut. Black sei ermordet und dann in den Sumpf geworfen sein, behauptete jemand. Die Polizei schmetterte diese Verschwörungstheorien vehement ab und blieb bei ihrem offiziellen Statement, dass Blacks Tod nichts weiter als ein tragischer Unfall gewesen war.

Black hinterließ keine Familie. So wie man mir sagte, war er ein Einzelgänger gewesen. Niemand schien wirklich traurig über sein Ableben zu sein, er war offensichtlich ein unfreundlicher, eigensinniger Mensch gewesen, der lieber für sich blieb, gerne einen über den Durst trank und unter Alkoholeinfluss auch dazu neigte, gewalttätig zu werden.

Doch wer auch immer er gewesen und was wirklich mit ihm geschehen war... Dass gerade ich es gewesen war, die seine Leiche entdeckt hatte, machte mir stark zu schaffen. Immer, wenn ich von nun an meine Augen schloss, musste ich daran denken. Ich erinnerte mich an den Gestank, und jetzt da ich wusste, dass es der Geruch seines verrottenden Körpers gewesen war, hatte er sich für alle Zeiten in mein Gehirn gebrannt. Mein Heimweh nach New York und Corey war nun größer als jemals zuvor. Ich spielte mit dem Gedanken, einfach von zu Hause abzuhauen, und Pinewood und dieses furchtbare Ereignis für immer hinter mir zu lassen.

Natürlich blieb das nur eine Fantasie. Die ersten Tage nach meinem Fund hatte ich große Probleme, einzuschlafen. Ich lag stundenlang wach und starrte in die Dunkelheit meines Zimmers, bis die Müdigkeit mich in den frühen Morgenstunden übermannte. Dann blieb ich im Bett liegen bis zum Mittag, verkroch mich unter meiner Bettdecke und ging sämtlichen Interaktionen mit meiner Familie aus dem Weg. Schrödinger konnte ich nicht einmal ansehen. Und als er ein paar Abende an meiner Zimmertür kratzte, und ich ihm den Einlass verwehrte, war er gekränkt und ging mir künftig aus dem Weg. Ich konnte nichts dafür. Immer wenn ich ihn ansah, war die Erinnerung ganz frisch und ich fühlte mich, als würde ich wieder im Wald stehen und alles erneut durchleben.

Dad und Mona behandelten mich, als müsste man mich in Watte packen. Selbstverständlich stand ich erstmal unter Schock, schließlich hatte ich noch nie einen toten Menschen gesehen... Aber ihr ständiges Um-mich-herum-Geschleiche, die dauernde Fragerei ob ich okay war und sie mir etwas Gutes tun konnten, gingen mir mächtig auf die Nerven. Natürlich wusste ich, dass sie es nur gut meinten. Aber ich wollte nicht ständig daran erinnert werden, ich wollte das Ganze einfach nur vergessen!

Als der erste Schultag bevorstand, fragte mich Dad vorsichtig, ob ich mich schon »bereit fühlte« oder ob ich noch ein paar Tage bräuchte, um »mit allem fertigzuwerden«. Schnell erklärte ich ihm, dass ich sogar froh war, zur Schule gehen zu können. Und das war tatsächlich die Wahrheit. Es würde mich sicherlich endlich ablenken und mir helfen, mit der Situation besser umzugehen. Es war kaum zu glauben, wie ein prägendes Erlebnis wie meins den Blick auf bestimmte Dinge grundlegend verändern konnte. Ich war zwar immer noch nervös, wenn ich an die Schule dachte, aber sie war nicht mehr Platz 1 auf der Liste der »Furchterregendsten Dinge in Riley Jacksons Leben«.

»Wenn du dir sicher bist«, murmelte Dad besorgt und fragte sich sicher, ob ich die Sache wirklich schon ausreichend verarbeitet hatte. »Wenn nicht, hätte ich jedenfalls vollstes Verständnis dafür.« Ich zwang mich zu lächeln und nickte. »Ich bin mir sicher, Dad«, sagte ich bestimmt. »Und außerdem, wenn ich die Schule später starte, als alle anderen... dann macht das sicher den Eindruck, als wäre ich instabil oder sowas. Das kann ich echt nicht gebrauchen.« Das schien selbst Dad einzuleuchten, und so stimmte er letztendlich zu.

Am Abend, bevor das neue Schuljahr begann, saß ich mit meinem Laptop auf den Knien auf meinem Bett und skypte mit Corey. Selbstverständlich hatte ich ihm bereits etliche Male alles bis in kleinste Detail geschildert. Zu meinem Verdruss fand er das Ganze wahnsinnig aufregend. »Wer hätte gedacht, dass dir sowas ausgerechnet in Pinewood, Louisiana passiert?«, plapperte er aufgeregt drauf los. »Es muss total gruselig gewesen sein, oder nicht? Ich meine, es klingt schon wie eine Szene direkt aus einem Horrorfilm. Du, ganz allein, mitten in diesem Wald...« Ich schüttelte mich. »Ja«, antwortete ich. »Ich versuche eigentlich, nicht mehr daran zu denken, Cor.« Corey schüttelte verständnislos den Kopf. »Aber Riley – das ist vermutlich das Krasseste, was dir in deinem ganzen Leben je passiert ist!« - »Das kannst du aber laut sagen«, brummte ich zustimmend.

»Also, Hand aufs Herz«, drängelte Corey weiter. »Denkst du, es war tatsächlich ein Unfall? Oder war es Mord?« Ich rollte mit den Augen. »Woher soll ich das wissen?«, fragte ich. »Ich kenne weder das Opfer noch habe ich ihn... naja... genauer angeschaut. Sobald ich erkannt habe, dass der Arm zu einem Menschen gehört, bin ich gerannt als wenn der Teufel hinter mir her wäre.« - »Komm schon, Riley!« Corey grinste. »Spekulier ein bisschen mit mir. So wie früher.« Corey und ich waren immer große Fans von Verschwörungstheorien gewesen. Zu eigentlich fast allem, was in der Welt passierte, hatten wir uns unsere eigenen Geschichten zusammengesponnen. Nun aber musste ich feststellen, dass das nur Spaß machte, wenn man nicht selbst Teil der Geschichte war...

»Du hast mir doch von diesem Mädchen erzählt«, sagte Corey und ich nickte. »Denkst du, sie hat was damit zu tun?« Ich atmete tief ein. »Keine Ahnung«, seufzte ich. »Ich meine, sie war irgendwie gruselig, ja. Aber eine Mörderin? Ich weiß nicht. Die Polizei scheint jedenfalls überzeugt davon zu sein, dass es ein Unfall war...« Mein bester Kumpel winkte ab. »Ich weiß nicht, an der Sache ist irgendwas faul. Was hat sie nochmal zu dir gesagt?« Ich seufzte. »Dass es im Wald gefährlich werden kann, oder sowas«, murmelte ich. »SIEHST DU!«, rief Corey, für meinen Geschmack etwas zu euphorisch. »Das hat doch was zu bedeuten! Ich meine, komm schon. Das war bestimmt eine versteckte Warnung oder so.« - »Okay«, versuchte ich ihn zu stoppen. »Du weißt schon, dass du mir damit ziemlich Angst machst, oder?« Meine Worte schienen endlich Wirkung zu zeigen. Er wurde augenblicklich ein bisschen ruhiger.

»Ich meinte ja nicht..., dass sie hinter dir her ist oder so«, murmelte er kleinlaut. »Nur dass es so klingt, als wüsste sie irgendwas darüber. Ich meine... vielleicht ist sie gar nicht die Mörderin, sondern eine Augenzeugin!« - »Und warum geht sie dann nicht zur Polizei?«, fragte ich ihn. »Ich habe dem Sheriff von ihr erzählt, aber er sah nicht aus, als würde er jemanden kennen, auf den ihre Beschreibung passt.«

Corey zuckte mit den Schultern. »Du hast selbst gesagt, sie ist mysteriös. Wer weiß, was sie für Gründe hat, es zu verschweigen. Gott, Riley, es gibt so viele Möglichkeiten. Du musst mich unbedingt auf dem Laufenden halten!« - »Jaja«, antwortete ich und gähnte. »Es ist spät, Cor. Ich sollte versuchen zu schlafen. Wie du weißt, ist morgen ein wichtiger Tag für mich.« - »Richtig...«, fiel es ihm wieder ein. »Erster Schultag!«

»Ich rufe dich morgen wieder an und sag dir wie es gelaufen ist!«, sagte ich mit flauem Gefühl im Magen. »Okay«, antwortete er. »Schlaf gut, Riley... Und denk dran: Sobald du irgendwelchen Neuigkeiten hast – schreib mir 'nen Text.« - »Mach ich«, versprach ich ihm und er strahlte über das ganze Gesicht. »Gute Nacht!« Ich winkte ihm zum Abschied und klappte dann meinen Laptop zu. Erschöpft kuschelte ich mich in mein Kopfkissen. Ich liebte Corey wirklich sehr, aber manchmal steigerte er sich einfach zu sehr in etwas hinein.

Okay, ich konnte nicht behaupten, dass es mich gar nicht interessierte, was wirklich mit dem Kerl im Wald geschehen war... Ein frei herumlaufender Serienkiller hätte immerhin direkten Einfluss auf die Sicherheit meiner Familie und mir. Aber vielleicht war es tatsächlich auch nur das, was die Polizei sagte: Ein bedauerlicher Unfall – und nichts weiter. Ich seufzte tief und schloss die Augen. Ich wollte so gerne daran glauben.

FÜNF

B

BBRRR! Das Schrillen meines Weckers riss mich unsanft aus dem Schlaf. Ich stöhnte, und vergrub mich unter meinem Kopfkissen. Letzte Nacht hatte ich wieder einmal ewig gebraucht, um endlich einzuschlafen. Viel zu viele Gedanken waren mir im Kopf herumgeschwirrt. Als ich das letzte Mal auf die Uhr gesehen hatte, war es bereits nach drei gewesen.

Doch heute war der erste Schultag, und ich war die Neue, also war es wirklich wichtig für mich, pünktlich zu sein. Immerhin gab es nur eine einzige Chance für einen ersten Eindruck. Und am ersten Schultag völlig abgehetzt zu spät zum Unterricht zu erscheinen, war definitiv kein guter. Vor allem nicht, wenn man sowieso schon bekannt war, als »das Mädchen, das die Leiche gefunden hat«. Also rollte ich mich widerwillig aus dem Bett und machte mich – noch immer im Halbschlaf – auf den Weg ins Badezimmer. Auf dem Flur begegnete ich einer für meinen Geschmack viel zu gut gelaunten Mona, mit einem Handtuchturban auf dem Kopf. »Guten Morgen«, flötete sie mir entgegen. »Morg'n«, nuschelte ich zurück. Wie schaffte sie es nur, morgens schon so gut drauf zu sein? Aber ich war froh, dass sie und Dad mich endlich nicht mehr behandelten wie ein rohes Ei.

Eine kühle Dusche half mir, wenigstens halbwegs in Gang zu kommen. Ich putzte mir die Zähne, kämmte mir die nassen Haare und schlüpfte in die Klamotten, die ich mir vorsorglich bereits am Vorabend rausgelegt hatte. Statt meines heißgeliebten Oversive-Flanell-Hemds trug ich heute ein Shirt mit dem Aufdruck meiner Lieblings-90er-Jahre-Grungeband Nirvana. Bevor ich mich weiterem Styling widmete, beschloss ich, mir erstmal eine Tasse Kaffee zu gönnen. Koffein am Morgen war für mich absolut überlebensnotwendig.

In der Küche ging ich schnurstracks zur Kaffeemaschine, vorbei an Dad und Mona, die bereits am Frühstückstisch saßen und sich angeregt unterhielten. »Guten Morgen«, sagte mein Dad, betont deutlich. »Morgen, Dad«, erwiderte ich halbherzig und ertränkte einen Zuckerwürfel in meiner Tasse. »Cornflakes?«, bot Mona mir an und wedelte mit der Packung. »Nee, danke«, lehnte ich ab. »Nur Kaffee.« - »Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages!«, protestierte Dad in einem kurzen Anflug von Verantwortungsgefühl. »Ich weiß, Dad«, antwortete ich. »Trotzdem nein, danke. Ich esse später was.«

In der Hoffnung, weiteren elterlichen Ratschlägen zu entgehen, nahm ich mir meinen Kaffee mit ins Zimmer. Ich stellte die Tasse auf meinem Schreibtisch ab und begann, mich nebenbei für die Schule fertig zu machen. Ich war kein Typ Mädchen, das stundenlang damit verbrachte, Make-up aufzutragen, aber Wimperntusche und Kajal gehörten auch zu meiner Morgenroutine. Mein Handy piepste, und eine Nachricht von Corey erschien auf dem Display. VIEL GLÜCK AN DEINEM ERSTEN SCHULTAG. Ich seufzte, und tippte die Antwort: DANKE. Und dazu ein Emoji, das mit den Augen rollte. Das sollte meine aktuelle Gefühlslage perfekt einfangen. Drei blinkende Punkte auf dem Display zeigten mir an, dass Corey noch etwas zu sagen hatte. LASS DICH NICHT UNTERKRIEGEN. ICH GLAUB AN DICH. Ich grinste und steckte das Smartphone zurück in die Hosentasche. Wenigstens einer von uns beiden... Dann warf ich einen Blick in den Spiegel. Abgesehen davon, dass meine Haare noch nass waren, war ich mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden.

»Wo zum Teufel ist mein Fön?«, fragte ich mich laut und drehte mich suchend herum. Noch immer hatte ich nicht alle meine Kartons ausgepackt, und ich war sicher, dass er in einem von ihnen vergraben war. Da ich keine Lust hatte, mich auf die Suche zu begeben, beschloss ich kurzerhand, mir Monas Fön auszuleihen. Ich hörte Monas Stimme unten in der Küche, also betrat ich ihr Zimmer einfach ohne anzuklopfen. Ich war mir sicher, dass meine kleine Schwester nichts dagegen hatte, wenn ich mir ihr Zeug ausborgte. Im Gegensatz zu meinem Zimmer, war Monas schon perfekt eingerichtet. Sie hatte sogar schon Bilder an den Wänden aufgehängt... Alles befand sich genau dort, wo es hingehörte. Deswegen entdeckte ich auch sofort, was ich suchte. Ich ging rüber zum Schreibtisch neben dem Fenster und griff nach dem Fön. Dabei warf ich einen Blick aus dem Fenster und entdeckte Schrödinger im Vorgarten. Er saß wie versteinert am Gartenzaun und starrte ins Leere. Gott, dachte ich, mit einem Anflug von Panik. Was ist es diesmal? Bitte, nicht noch eine Leiche.

»Riley!«, rief Dad von unten und ich zuckte zusammen. »Schulbus kommt in einer Viertelstunde!« - »Bin fast fertig!«, rief ich und flitzte zurück in mein Zimmer.

Nachdem ich meine Haare getrocknet hatte, schnappte ich mir meinen Rucksack und ging nach unten. Mona wartete bereits. Sie lächelte mich überschwänglich an. »Nervös?«, fragte sie. Ich zuckte mit den Schultern. »Nicht mehr als die letzten fünfzehn Mal.« Dad ließ sich von dem kleinen Seitenhieb nicht beunruhigen. »Unsere Riley«, seufzte er. »Mit ihrem Hang zur Übertreibung.«

In diesem Moment hielt der Schulbus vor der Tür. »Los geht's«, quietschte Mona, etwas schriller als gewöhnlich und nahm ihre Tasche. »Los geht's«, wiederholte ich weniger begeistert und folgte ihr Richtung Haustür. »Bis später, Dad!« - »Bis bald, Mädels«, rief er uns hinterher und winkte. »Viel Spaß an der neuen Schule!« Haha. Mein Dad – ein echter Scherzkeks.