Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

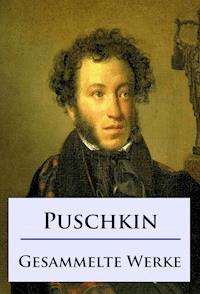

Alexander Sergejewitsch Puschkin gilt als russischer Nationaldichter und Begründer der modernen russischen Literatur. Dieser Band umfasst seine bekanntesten Werke: Der Postmeister Dubrowskij Die Hauptmannstochter Das Fräulein als Bäuerin Die Pique-Dame Der Sargmacher Der Schneesturm Der Schuß Boris Godunow Eugen Onegin

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 701

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gesammelte Werke

Alexander Puschkin

Inhalt:

Alexander Sergejewitsch Puschkin – Biografie und Bibliografie

Der Postmeister

Dubrowskij

Die Hauptmannstochter

Das Fräulein als Bäuerin

Die Pique-Dame

Der Sargmacher

Der Schneesturm

Der Schuß

Boris Godunow

Eugen Onegin

Gesammelte Werke, A. Puschkin

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN:9783849633448

www.jazzybee-verlag.de

Alexander Sergejewitsch Puschkin – Biografie und Bibliografie

Der bedeutendste russ. Dichter, geb. 6. Juni (26. Mai) 1799 in Moskau, gest. 10. Febr. (29. Jan.) 1837, kam 1811 auf das kaiserliche Lyzeum in Zarskoje Selo und erwarb sich schon in einem Alter von 15 Jahren durch das Gedicht »Erinnerungen an Zarskoje Selo« einen Namen. 1817 bei dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt, schrieb er seine erste größere Schöpfung, das romantische Epos »Ruslan und Ludmila« (Petersb. 1820), das schon deutlich das Streben kundgibt, die ausländische Romantik mit dem einheimischen Volkstümlichen zu verbinden. Einige zu freie Gedichte sowie noch viel mehr zu freie Reden bewirkten 1820 seine Versetzung zur Kanzlei des Kuratoriums der südrussischen Kolonisten, damals in Jekaterinoslaw. Nach kaum 14-tägigem Aufenthalt daselbst erhielt er infolge heftiger Erkrankung Urlaub zu mehrmonatigem Besuch der Bäder am Kaukasus und kehrte dann in seine inzwischen nach Kischinew (Bessarabien) verlegte Kanzlei zurück, von wo er 1823 als Attaché zu dem Grafen Woronzow, Statthalter von Odessa, kam. Das Leben in den wilden und poetischen Gegenden Südrußlands war aber gerade für die Entwickelung seines Genius besonders günstig, viel mehr, als es je die Hauptstadt gewesen wäre. Während dieser Zeit dichtete er: »Der Gefangene im Kaukasus« (1821, gedruckt Petersb. 1822; deutsch von Wulfert, das. 1824, und von Seubert in Reclams Universal-Bibliothek); »Der Springbrunnen von Bachtschisaraj« (1822, gedr. Mosk. 1824; deutsch von F. Johansen in »Meyers Volksbüchern«, Nr. 940), eine tatarische Erzählung, wie die früheren Dichtungen reich an großen Schönheiten, ferner »Die Räuberbrüder« (1822, gedr. Mosk. 1827) und »Die Zigeuner« (1824 u. 1825, gedr. das. 1826). 1823 entstand das erste Kapitel seines Romans (in Versen) »Jewgenij Onjegin« (s. unten). 1824 wurde P. wegen der vielfach in Odessa umlaufenden, von ihm verfassten Epigramme auf den Grafen Woronzow auf Befehl des Kaisers Alexander I. aus den Listen des Ministeriums des Auswärtigen gestrichen und auf sein väterliches Gut Michailowskoje im Gouv. Pskow verwiesen, wo er unter polizeiliche Aussicht des Gouverneurs, des Adelsmarschalls und des Archimandriten des nächstgelegenen Klosters gestellt wurde. Hier schrieb er das zweite Kapitel des »Onjegin«, die leider unvollendet gebliebene Tragödie »Boris Godunow« (Petersb. 1831; deutsch von Löwe in »Meyers Volksbüchern«, Nr. 293, und von Fiedler in Reclams Universal-Bibliothek) und das komische Epos »Graf Nulin« (das. 1827). Seine Verbannung dauerte glücklicherweise nicht lange. Kaiser Nikolaus rief den Dichter 1826 bei Gelegenheit seiner Krönung in Moskau zurück, stellte ihn unter seine eigne Zensur und unter die Aussicht des Gendarmeriechefs Grafen von Benkendorf. In Moskau wurde er Mitarbeiter an den beiden bedeutendsten Zeitschriften der romantischen Epoche, dem »Moskauer Telegraphen« und dem »Moskauer Boten«. 1828 erschien die »Szene aus Faust«, 1829 die epische Dichtung »Poltawa«. In demselben Jahre reiste P. zur russischen Armee nach dem Kaukasus, nahm an einigen Treffen teil und zeichnete seine Erlebnisse auf u. d. T.: »Reise nach Erzerum während des Feldzugs von 1829« (1836). Ostern 1830 verlobte er sich in Moskau mit Natalja Gontscharow, erhielt von seinem Vater einen Teil des Gutes Boldino (Gouv. Nishnij Nowgorod), reiste im August zur Übernahme dorthin und schrieb daselbst, den ganzen Herbst und einen Teil des Winters durch Choleraquarantäne von seiner Braut getrennt, eine Anzahl kleiner Meisterwerke: die poetische Erzählung »Das Häuschen in Kolomna«, die dramatischen Szenen »Der geizige Ritter«; »Mozart und Salieri«, »Der steinerne Gast« (alle drei deutsch von Fiedler in »Meyers Volksbüchern«, Nr. 920), »Das Bankett zur Pestzeit«, in Prosa die »Erzählungen Bjelkins« (Petersb. 1831) und »Die Chronik des Dorfes Gorochino«, ferner 30 lyrische Gedichte, und vollendete seinen »Jewgenij Onjegin« (vollständig erschienen zuerst Petersburg 1833, deutsch von Seubert in Reclams Universal-Bibliothek), einen Roman in Versen im Genre von Byrons »Don Juan« und sein Hauptwerk, in dem er seine ganze Kraft und Kunst entfaltete. Es entwirft eine meisterhafte Schilderung des damaligen Gesellschaftslebens und der sozialen Typen Russlands, durchwoben von gedankenreichen Betrachtungen und scharfen satirisch-humoristischen Ausfällen. Am 1. März (18. Febr.) 1831 wurde er in Moskau getraut und siedelte nach Petersburg über, wo er eine Anstellung im Ministerium des Auswärtigen erhielt und ihm der Kaiser die Archive öffnen ließ. Als Früchte seiner Studien in ihnen erschienen in der Folge die historischen Novellen »Die Hauptmannstochter« (deutsch von W. Wolfsohn in »Russlands Novellendichter«, Leipz. 1848–51, 3 Tle., und von W. Lange in Reclams Universal-Bibliothek) und »Dubrowskij« (deutsch in Reclams Universal-Bibliothek und von N. v. Bessel, Bresl. 1894 u. 1898); eine andre Frucht seiner geschichtlichen Studien, verbunden mit einer Reise in die Gouvernements Kasan, Simbirsk, Pensa und Orenburg im Herbst 1833, war die »Geschichte des Pugatschewschen Aufstandes« (Petersb. 1834; deutsch von Brandeis, Stuttg. 1840), wofür er vom Kaiser das Geld zum Druck des Werkes und den Titel eines Hofkammerjunkers erhielt. 1836 gründete er die kritische Zeitschrift »Sovremennik« (»Zeitgenosse«). Kaum 38 Jahre alt, starb P., wenige Jahre nach seiner Verheiratung, an den Folgen eines Duells mit Baron Heeckeren, einem jungen Fant, der die Schwester der Frau Puschkins heiraten sollte, aber Puschkins Frau auffallend den Hof machte. P. ist der Schöpfer der neuern romantischen Dichtersprache Russlands und noch heute der Liebling seines Volkes. 1880 wurde ihm in seiner Geburtsstadt ein Denkmal errichtet, 1884 ein zweites in Petersburg, 1888 ein drittes in Odessa, 1901 ein viertes in Aschabad (Transkaspien). Eine erste Sammlung seiner Gedichte erschien 1826 in Petersburg, die zweite (in 2 Bdn.) daselbst 1829. Von den zahlreichen Gesamtausgaben seiner Werke erschien die erste in Petersburg 1838–41 in 12 Bänden; eine der besten ist die von P. W. Annenkow (mit umfassender Biographie des Dichters, Petersb. 1855–57, 7 Bde.); von den neuern sind die von Morosow redigierte (das. 1887, 7 Bde., mit Puschkins Briefwechsel im letzten Band) und die von Jefremow (das. 1905, 8 Bde.) hervorzuheben. Von der seit 1900 von der Akademie der Wissenschaften veranstalteten Ausgabe seiner Werke ist bis jetzt (1905) erst ein Band erschienen. Die verbotenen Gedichte erschienen in Berlin 1861 (2. Aufl. 1870 und 1903 u. 1904). Übersetzungen seiner poetischen Werke lieferten außer den bereits oben Genannten: E. v. O. (Berl. 1840), R. Lippert (Leipz. 1840, 2 Bde.), F. Bodenstedt (Berl. 1854–55, 3 Bde.), Schmitt (Wiesbad. 1873), A. Ascharin (»Dichtungen von P. und Lermontow«, 2. Aufl., Reval 1885) und Edward (»Aus russischen Dichtern« [P. und Lermontow], Reval 1898), eine Auswahl seiner Novellen Lange in Reclams Universal-Bibliothek, eine deutsche Bearbeitung seiner Novellen Tröbst und Sabinin (Jena 1840 bis 1848, 3 Tle.). Aus der umfangreichen Literatur über P. vgl. Annenkow, Materialien zur Biographie A. S. Puschkins (als 1. Bd. der genannten P.-Ausgabe, in 2. Aufl. 1873) und A. S. P. in der Epoche Alexanders I. (das. 1874); kürzere Biographien des Dichters gaben W. Stojunin (das. 1881) sowie A. Skabitschewskij (in seinen Ausgaben Puschkins)

Der Postmeister

Wer hätte nicht schon die Postmeister verflucht? Wer hätte sich nicht mit ihnen gezankt? Wer hat nicht in zornigen Augenblicken von ihnen das verhängnisvolle Buch gefordert, um eine unnütze Klage über Grobheit, Bedrückung, Fahrlässigkeit und Unzuverlässigkeit einzutragen? Wer hätte sie nicht für Scheusale in Menschengestalt gehalten oder sie doch wenigstens mit den Vizesekretären in Kanzleien oder mit Räubern zusammengestellt?

Doch laßt uns gerecht sein. Versetzen wir uns nur in ihre Lage, und unser Urteil wird vielleicht milder ausfallen.

Was ist denn ein Postmeister? Ein wahrer Märtyrer vierzehnter Klasse, den nur sein Amt vor Schlägen schützt, und auch das nicht immer (ich frage meine Leser auf Ehr' und Gewissen). Was für ein Amt hat denn ein solcher »Diktator«, wie Fürst Wjäsemski scherzhaft den Postmeister nennt? Lebt er nicht in Wahrheit wie ein Galeerensträfling? Weder Tag noch Nacht hat er Ruhe. Allen Ärger, den ein Passagier auf einer langweiligen Fahrt aufspeichert, läßt er am Postmeister aus. Ist das Wetter miserabel, der Weg schlecht, der Kutscher betrunken, die Pferde störrisch – der Postmeister ist an allem schuld. Sobald der Passagier die Wohnung betritt, betrachtet er ihn wie einen Feind. Gut ist's noch, wenn es ihm gelingt, den ungebetenen Gast wieder los zu werden.

Aber wenn es keine Pferde gibt?... Gott, welche Schimpfwörter, welche Drohungen fallen da aufs Haupt des armen Postmeisters. In Schmutz und Regen muß er auf den Höfen herumrennen; in Sturm und Frost geht er in seine Stube, um nur einige Minuten von dem Geschimpfe und den Rippenstößen des Passagiers auszuruhen. Es kommt ein General, der zitternde Postmeister gibt ihm die beiden letzten Dreigespanne mit den Kurierpferden. Ohne zu danken, fährt der General ab. Fünf Minuten später... es klingelt schon wieder – und ein Feldjäger wirft seinen Fahrbefehl auf den Tisch.

Über das alles wollen wir gerecht urteilen, und statt mit Zorn wird sich unser Herz mit Mitleid füllen. Zwanzig Jahre lang habe ich Rußland nach allen Richtungen durchzogen. Fast alle Poststraßen sind mir bekannt. Ich kenne einige Generationen von Postkutschern, beinahe alle Postmeister habe ich persönlich gesehen. Und nur wenige mögen es sein, mit denen ich nicht zu tun hatte.

Im Mai des Jahres 1816 reiste ich gerade durch das Gouvernement N. auf einer Poststraße, die nicht mehr existiert. Ich bekleidete damals nur ein unbedeutendes Amt, reiste mit der Post und bezahlte für zwei. Darum machten auch die Postmeister nicht viel Umstände mit mir, und oft mußte ich mit Gewalt erkämpfen, was mir von Rechts wegen zustand. Ich war damals noch jung und lustig und nicht wenig erzürnt auf den gemeinen und unverschämten Postmeister, wenn er die Pferde, die eigentlich für mich bestimmt waren, vor den Wagen eines Beamten spannte, der einen höheren Rang hatte. Genauso konnte ich mich lange Zeit nicht damit abfinden, daß bei den Mahlzeiten beim Gouverneur der Bediente dem Range nach vorlegte. Jetzt scheint mir beides in Ordnung zu sein. Wie würde es um uns stehen, wenn statt der vernünftigen Regel: »Der Rang ehre den Rang!« eine andere eingeführt würde, etwa: »Der Verstand ehre den Verstand!« Was für Streitigkeiten würden da entstehen und bei wem sollten die Bediensteten anfangen, das Essen zu servieren? Doch ich will meine Erzählung beginnen.

Es war ein heißer Tag. Drei Werst von der Station fielen einzelne Tröpfchen, und alsbald durchnäßte mich ein Platzregen durch und durch. Bei der Ankunft an der Station war es daher meine erste Sorge, mich so rasch als möglich umzukleiden und dann Tee zu verlangen. »He, Dunja!« rief der Postmeister. »Setze den Teekessel auf und hole Rahm!« Auf dieses Wort erschien ein Mädchen von vierzehn Jahren und trat in den Flur. Ich staunte über ihre Schönheit. »Ist das Ihre Tochter?« fragte ich den Postmeister. »Jawohl«, antwortete er selbstgefällig, »und wie sie verständig ist und so rasch, ganz die verstorbene Mutter.« Drauf schrieb er meinen Paß ab. Ich besah mir indes die Bilder, welche die Wand der Behausung schmückten. Sie stellten die Geschichte vom verlorenen Sohn dar. Auf dem ersten entläßt ein ehrwürdiger Greis in Schlafrock und Schlafmütze den ungestümen Jüngling, der eiligst den Segen und einen Sack voll Geld dahinnimmt. Auf dem zweiten ist in grellen Farben das liederliche Leben des Jünglings geschildert. Er sitzt an einem Tische, umgeben von falschen Freunden und schamlosen Weibern. Weiter hütet der Jüngling, nachdem er sein Gut verpraßte, die Schweine. Er ist in Lumpen gehüllt und teilt mit den Tieren das Futter. Auf seinem Gesicht ist tiefe Trauer und Reue ausgeprägt. Endlich wird die Rückkehr zum Vater dargestellt. Der gute Greis eilt ihm in demselben Schlafrock und derselben Schlafmütze entgegen. Der verlorene Sohn liegt vor ihm auf den Knien; in einiger Entfernung schlachtet der Koch das gemästete Kalb, und der ältere Bruder fragt die Diener nach dem Grunde dieser Freude. Unter jedem Bilde las ich passende deutsche Verse. Das alles blieb fest in meinem Gedächtnis, auch die Blumentöpfe mit den Balsaminen und das Bett mit der bunten Gardine und alle übrigen Gegenstände auch. Noch sehe ich den Wirt, als wenn es heute wäre, einen Mann von fünfzig Jahren, frisch und gesund, mit einem langen, grünen Rock bekleidet, auf dem drei Medaillen an verblichenen Bändern prangten.

Ich hatte noch keine Zeit gehabt, den Kutscher zu bezahlen, als Dunja schon mit der Teemaschine hereintrat. Beim zweiten Blick bereits merkte die kleine Kokette, welchen Eindruck sie auf mich gemacht hatte. Sie schlug die großen blauen Augen nieder und unterhielt sich mit mir. Sie antwortete ohne jede Schüchternheit wie ein Mädchen, das schon die große Welt gesehen hat. Dem Vater gab ich ein Glas Punsch, ihr reichte ich eine Tasse Tee, und wir sprachen so vertraulich zusammen, als ob wir schon eine Ewigkeit miteinander bekannt wären.

Die Pferde standen bereit, obschon ich nicht eben große Lust hatte abzureisen. Endlich aber nahm ich doch Abschied. Der Vater wünschte eine glückliche Reise, die Tochter begleitete mich bis an den Wagen. Im Hausflur blieb ich stehen und bat sie um einen Kuß. Dunja willigte ein. – Ich habe schon manchen Kuß gegeben, aber keiner ließ in mir eine so lange und so angenehme Erinnerung zurück.

Mehrere Jahre vergingen. Umstände führten mich auf dieselbe Straße, an denselben Ort. Ich gedachte der Tochter des alten Postmeisters und freute mich schon im voraus, sie wiederzusehen. Doch, dachte ich wieder, der Alte ist vielleicht versetzt setzt worden, die Tochter ist verheiratet. Bisweilen dachte ich auch, einer von ihnen kann ja gestorben sein. Mit banger Ahnung näherte ich mich der Station. Die Pferde hielten am Posthause, ich ging in die Stube, da sah ich wieder die Bilder vom verlorenen Sohne. Tisch und Bett standen noch auf demselben Platz. Aber am Fenster waren keine Blumen mehr, alles umher war veraltet und vernachlässigt. Der Postmeister, in einen Schafpelz gehüllt, lag da und schlief. Meine Ankunft weckte ihn. Er stand auf... Ja, es war wirklich Simeo Wyrich. Aber wie sehr war er gealtert! Während er da saß und meinen Paß abschrieb, schaute ich auf sein graues Haar, sein mit tiefen Furchen durchzogenes Gesicht, das seit langem kein Rasiermesser mehr gesehen hatte, den gebeugten Rücken – und ich konnte mich nicht genug wundern, wie drei, vier Jahre einen rüstigen Mann in einen schwachen Greis umgewandelt hatten. »Kennst du mich nicht?« fragte ich ihn. »Wir sind ja alte Bekannte!« – »Das ist möglich«, entgegnete er düster. »Es geht ja hier eine belebte Poststraße vorüber.« – »Ist denn deine Dunja noch gesund?« fragte ich weiter. Die Züge des Greises veränderten sich. »Ach, Gott weiß«, antwortete er. »Also ist sie verheiratet?« sagte ich. Der Alte tat, als hätte er meine Frage gar nicht gehört, und las murmelnd meinen Paß weiter. Ich fragte nicht mehr und ließ die Teemaschine aufsetzen. Neugier peinigte mich, und ich hoffte, der Punsch werde die Zunge des Alten schon lösen. Ich irrte mich nicht. Der Alte schlug das Glas nicht aus. Merklich heiterte der Rum seine düstere Miene auf. Schon beim zweiten Glase wurde er gesprächiger; er sann nach, stellte sich, als ob er mich kenne, und ich erfuhr von ihm eine Geschichte, die mich damals tief bewegte.

»Sie kannten ja alle meine Dunja«, begann er. »Wer sollte sie auch nicht gekannt haben. Ach, Dunja, Dunja! Was war es für ein Mädchen! Wer hier nur immer durchfuhr, jeder lobte sie, niemand tadelte sie. Durchreisende Damen schenkten ihr bald ein Taschentuch, bald Ohrringe. Die Herren hielten absichtlich an, um hier Mittag- oder Abendessen zu nehmen, in Wahrheit aber nur, um sie länger zu sehen. Und wenn ein Herr auch noch so zornig war, in ihrer Nähe wurde er still und sprach freundlich mit ihr. Sie mögen es glauben oder nicht, mein Herr, aber Kuriere und Feldjäger plauderten oft halbe Stunden lang mit ihr. Sie besorgte den Haushalt, räumte alles auf und kam mit allem zurecht. Auch ich alter Narr, ich konnte mich an ihr nicht satt sehen, ich konnte mich nicht genug über sie freuen. Habe ich meine Dunja nicht geliebt? Habe ich mein Kind nicht gut behandelt? Hatte sie es nicht gut bei mir? Aber nein, vor aller Not kann man sich nicht hüten. Dem Schicksal kann niemand entgehen.« Hier fing er nun an, mir sein Leid ausführlicher zu erzählen. Vor drei Jahren, an einem Winterabend war es gewesen, als der Postmeister gerade ein neues Postbuch liniierte und seine Tochter sich ein neues Kleid nähte, da hielt ein Dreigespann, und ein Passagier stieg aus mit einer Tscherkessenmütze und einem Militärmantel. Er trat in die Stube und verlangte Pferde. Alle Pferde waren auswärts. Fast hätte bei dieser Nachricht der Passagier seine Peitsche erhoben. Doch Dunja, solche Szenen gewohnt, trat heran und wendete sich sanft an den Passagier mit der Frage: »Wollen Sie nicht etwas essen?« Dunjas Erscheinung wirkte, wie gewöhnlich. Der Zorn des Passagiers legte sich, er beschloß, auf die Pferde zu warten, und bestellte Abendbrot.

Er nahm die durchnäßte wollene Mütze ab, zog den Mantel aus, und ein schlanker junger Husar stand da mit schwarzem Schnurrbärtchen. Er blieb beim Postmeister, sprach fröhlich und lustig mit ihm und seiner Tochter. Das Abendessen wurde aufgetragen. Unterdessen kamen die Pferde an, und der Postmeister befahl, sie nicht erst zu füttern, sondern gleich an den Wagen des Passagiers zu spannen. Als er aber zurückkam, da lag der junge Mann fast besinnungslos auf der Bank. Es war ihm übel geworden, er hatte Kopfschmerzen und konnte in solcher Lage unmöglich die Reise fortsetzen. Was war da zu tun? Der Postmeister gab sein Bett her, und wenn das Befinden des Kranken sich nicht besserte, wollte man am anderen Morgen aus S. den Arzt kommen lassen.

Tags darauf wurde es dem Husaren noch schlechter. Sein Diener ritt in die Stadt zum Arzt. Dunja band ihm ein Tuch, mit Essig befeuchtet, um den Kopf und setzte sich mit dem Nähzeug ans Bett. Der Kranke sah zu ihr auf, seufzte und sprach kein Wort. Doch trank er zwei Tassen Kaffee und bestellte seufzend das Mittagessen. Ständig forderte er zu trinken, und Dunja reichte ihm einen Krug mit Limonade, die sie selbst zubereitet hatte. Der Arme netzte seine Lippen, und sooft er den Krug zurückgab, drückte er leise Dunjas Hand. Zur Mittagszeit erschien der Arzt. Er fühlte ihm den Puls, sprach deutsch mit ihm und erklärte auf russisch, nur Ruhe sei nötig, in zwei Tagen könne er getrost seine Reise fortsetzen. Der Husar gab ihm 25 Rubel für den Besuch und lud ihn zum Mittagessen ein. Er war's zufrieden. Beide aßen mit großem Appetit, tranken eine Flasche Wein und trennten sich sehr vergnügt.

Noch ein Tag verging, und der Husar wurde völlig gesund. Er war nun sehr aufgeräumt, machte Späße bald mit Dunja, bald mit dem Postmeister, pfiff Lieder, unterhielt sich mit den Durchreisenden, schrieb ihren Paß ins Postbuch, so daß es am dritten Tage dem Postmeister gar schwer ankam, sich von seinem lieben Gaste zu trennen. Es war gerade Sonntag. Dunja war im Begriff, zur Kirche zu gehen. Der Wagen fuhr vor. Er nahm Abschied vom Postmeister, nachdem er ihn reichlich belohnt hatte, nahm auch Abschied von Dunja und wollte sie bis zur Kirche fahren, die am Ende des Dorfes lag. Dunja aber zögerte. »Warum fürchtest du dich?« fragte der Vater. »Der Herr ist ja kein Wolf, der dich auffressen könnte. Fahre immer hin bis zur Kirche.« Dunja setzte sich in den Wagen, neben den Husaren, der Bedienstete sprang hinten auf, der Kutscher pfiff, und die Pferde eilten davon.

Der arme Postmeister konnte nicht begreifen, daß er es selbst Dunja erlaubt hatte, mit dem Husaren zu fahren. Keine halbe Stunde verging, und sein Herz wurde unruhig. Die Angst stieg, er ging zur Kirche. Dort sah er, wie die Leute schon wieder auseinandergingen, aber Dunja war weder am Zaune noch am Eingang der Kirche. Er betrat das Gotteshaus. Der Priester kam hinter dem Altar hervor, der Küster löschte die Kerzen, zwei alte Frauen beteten noch in einer Ecke; aber Dunja war nicht zu sehen. Der arme Vater fragte den Küster, ob seine Tochter beim Gottesdienst gewesen sei. Der verneinte. In einer peinlichen Lage begab sich der Postmeister wieder nach Hause. Nur eine Hoffnung blieb ihm noch. Vielleicht, dachte er, hat Dunja im jugendlichen Leichtsinn Lust bekommen, bis zur nächsten Station mitzufahren, wo ihre Pate wohnte. In einem schrecklichen Seelenzustand erwartete er die Rückkehr des Gespannes, mit dem er sie entlassen hatte. Endlich am Abend kam der Kutscher, etwas berauscht, mit der Schreckensnachricht zurück: »Dunja ist mit dem Husaren von der andern Station weitergereist!«

Das Unglück des Greises war groß. Er legte sich alsbald ins Bett, in dem am vorigen Tage der junge Betrüger gelegen hatte. Jetzt, als er sich alle Ereignisse aneinanderreihte, sah er nur zu gut ein, daß die Krankheit nur vorgeschützt war. Er verfiel in ein schreckliches Nervenfieber, man brachte ihn nach S., und sein Posten wurde inzwischen von einem andern versehen. Derselbe Arzt, der den Kranken besucht hatte, kurierte ihn, und er versicherte dem Postmeister, der junge Mann sei ganz gesund gewesen und habe ihm schon damals das boshafte Vorhaben verraten; doch habe er aus Furcht vor der Peitsche geschwiegen. Mochte nun auch der Deutsche die Wahrheit sagen oder nur damit prahlen wollen, genug, trösten konnte er den armen Kranken nicht im geringsten. Kaum war er wieder gesund, so bat er um Urlaub auf zwei Monate, und ohne jemandem von seinem Vorhaben etwas zu sagen, machte er sich zu Fuß auf den Weg, um seine Tochter zu suchen. Aus dem Passe wußte er, daß der Rittmeister Minsky von Smolensk nach Petersburg reiste. Der Kutscher, welcher ihn gefahren hatte, sagte, Dunja habe den ganzen Weg geweint, doch sei es ihm vorgekommen, als sei sie mit der Flucht einverstanden gewesen. »Vielleicht«, dachte der Postmeister, »bringe ich mein verirrtes Schäfchen wieder nach Hause.« Mit diesem Gedanken kam er in Petersburg an, bezog das Haus eines verabschiedeten Unteroffiziers, seines alten Kameraden, und begann nachzuforschen. Es dauerte nicht lange, so erfuhr er, daß der Rittmeister sich wirklich in Petersburg aufhalte und im Hotel Demutow wohne. Der Postmeister beschloß, zu ihm zu gehen.

Am frühen Morgen stand er im Vorzimmer und bat, der Exzellenz zu melden, ein alter Soldat wünsche sie zu sprechen. Der Diener, der gerade Stiefel putzte, erklärte, sein Herr schlafe noch und werde vor elf Uhr niemanden vorlassen. Der Postmeister ging fort, kam aber zur bestimmten Zeit wieder. Minsky erschien in einem Schlafrock und einer roten Mütze. »Was willst du denn, Bruder?« fragte er. Das Herz des Greises schlug zum Zerspringen. Tränen rollten aus seinen Augen, und mit zitternder Stimme sprach er: »Euer Exzellenz, erweisen Sie mir ein großes Zeichen der Gnade!« Minsky blickte auf, wurde rot, ergriff seine Hand, führte ihn in sein Zimmer und schloß die Tür. »Euer Exzellenz«, fuhr der Greis fort, »was vom Wagen gefallen, ist verloren. Geben Sie mir wenigstens meine arme Dunja wieder, Sie haben sich ja nun an ihr erfreut. Lassen Sie meine Töchter nicht zugrunde gehen.« – »Das Geschehene läßt sich nicht ungeschehen machen«, sagte der junge Mann in großer Verlegenheit. »Wohl bin ich schuldig und muß dich um Verzeihung bitten. Aber glaube mir, ich konnte nicht von Dunja lassen. Sie wird glücklich sein, darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Was willst du mit ihr? Sie liebt mich, ist ganz aus ihrem früheren Leben herausgewachsen, und weder du noch sie wird vergessen, was geschehen ist.« Darauf steckte er dem Postmeister etwas in den Ärmel, öffnete die Tür, und ehe er sich's versah, stand der Postmeister plötzlich wieder auf der Straße. Lange stand er da. Endlich bemerkte er unter seinem Ärmelaufschlag eine Papierrolle. Er nahm sie heraus und entfaltete einige Rubelscheine. Aus seinen Augen rannen wieder Tränen, es waren Tränen der Entrüstung. Er knüllte die Papiere zusammen, warf sie zur Erde, trat sie mit den Stiefeln und ging davon. Nach wenigen Schritten aber besann er sich wieder und kehrte um. Allein die Geldscheine waren schon weg. Nur noch einmal wollte er seine arme Dunja sehen, bevor er wieder zu seiner Station fand. Darum ging er zwei Tage später wieder zu Minsky. Allein der Bedienstete sagte, sein Herr empfange niemanden, stieß ihn zum Hause hinaus und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.

Am selben Abend ging er zur Kirche und ließ ein Te Deum singen. Plötzlich jagte eine elegante Droschke an ihm vorüber, und er erkannte Minsky. Vor einem großen Hause wurde gehalten. Der Husar eilte die Treppe hinauf. Da kam dem Postmeister ein glücklicher Gedanke. Er kehrte um, stellte sich zum Kutscher und fragte ihn: »Wem gehört das Pferd, Bruder? Dem Minsky, nicht wahr?« – »Ja, freilich«, antwortete der Kutscher, »aber was geht es dich an?« – »Das geht mich wohl an, dein Herr hat mir aufgetragen, seiner Dunja ein Briefchen zu bringen, und ich habe vergessen, wo sie wohnt.« – »Hier in der zweiten Etage. Du hast dich aber verspätet, Bruder, er ist jetzt selbst bei ihr.« – »Das schadet nichts«, antwortete der Postmeister ängstlich. »Ich danke dir, daß du mich auf den rechten Weg gebracht hast, ich werde meinen Auftrag schon besorgen.« Und so stieg er die Treppe hinauf. Die Tür war verschlossen. Er klingelte; einige Sekunden vergingen in peinlicher Erwartung. Da knarrte der Schlüssel, die Tür öffnete sich. »Wohnt denn Awodotja Samsonowa hier?« fragte er. »Ja«, antwortete ein junges Mädchen, »was willst du aber von ihr?« Ohne zu antworten, betrat der Postmeister den Saal. »Du kannst nicht zu ihr, sie hat Gäste«, schrie das Dienstmädchen. Allein der Postmeister beachtete ihre Rede nicht und ging weiter. Die beiden ersten Zimmer waren dunkel und erst das dritte erleuchtet. Er trat der offenen Tür näher und blieb dann stehen. Im reich geschmückten Zimmer saß Minsky, in Gedanken versunken; Dunja aber, angetan mit aller Modepracht, saß auf der Armstütze des Lehnstuhls wie eine Reiterin auf englischem Sattel. Zärtlich blickte sie ihren Minsky an und wickelte seine schwarzen Locken um ihren Finger. O, der arme Postmeister! Noch nie war ihm seine Dunja so schön vorgekommen. Ohne es zu wollen, mußte er sie anstaunen. »Wer ist da?« fragte sie, ohne das Köpfchen zu heben. Der Vater schwieg. Weil sie keine Antwort erhielt, blickte sie auf und fiel mit einem Schrei auf den Teppich. Minsky sprang erschrocken empor, um sie aufzuheben. Doch als er den Postmeister gewahrte, stürzte er vor Wut zitternd auf diesen los. »Was schleichst du hinter mir her wie ein Räuber?« donnerte er ihn zähneknirschend an. »Willst du mich ermorden? Fort mit dir!« – Und mit nerviger Faust ergriff er den Greis und stieß ihn die Treppe hinab.

Der Alte kam in sein Quartier. Der Freund riet ihm, zu klagen. Allein das wollte er nicht. Zwei Tage später reiste er von Petersburg ab und versah seinen Posten auf der Station wie vorher. »Es ist jetzt schon das dritte Jahr« – schloß er –, »daß ich ohne Dunja lebe, und man hört und sieht nichts von ihr. Gott mag wissen, ob sie noch lebt oder tot ist. Das ist nichts Neues. Sie ist nicht die erste und nicht die letzte, die ein durchreisender Lump verführte und dann verließ. In Petersburg gibt es ja viele solcher Törinnen; heute in Samt und Seide, und morgen kehren sie die Straßen in tiefster Armut. Wenn ich bisweilen daran denke, daß auch meiner Dunja ein solches Los zugefallen ist, dann wünsche ich mir freilich lieber den Tod, wenn dieser Wunsch auch eine Sünde ist!«

Das war die Geschichte meines Freundes, eine Geschichte, die mehr als einmal durch Tränen unterbrochen wurde, die er mit dem Rockzipfel abtrocknete. Wenn auch diese Tränen zum Teil durch den Punsch entstanden waren – denn er hatte fünf Gläser getrunken –, so rührten sie doch stark mein Herz, und nach der Trennung konnte ich den armen Postmeister gar lange nicht vergessen, und lange Zeit dachte ich an Dunja.

Erst neulich, als ich wieder durch das Dorf fuhr, erinnerte ich mich seiner. Ich erfuhr, daß jene Station nicht mehr existierte. Auf meine Frage, ob der alte Postmeister noch am Leben sei, konnte mir niemand Antwort geben. So beschloß ich, die bekannte Gegend zu besuchen. Ich nahm die Pferde und fuhr nach dem Dorf.

Es war im Herbst. Graue Wolken bedeckten den Himmel, ein kalter Wind wehte über die kahlen Felder und blies rote und gelbe Blätter von den Bäumen. Die Sonne ging gerade unter, als ich ins Dorf kam. Am Posthaus machte ich halt. Eine beleibte Frau erschien im Flur, wo Dunja mich einst küßte, und auf meine Frage nach dem alten Postmeister entgegnete sie, er sei schon ein Jahr tot. In seinem Hause aber habe sich ein Bierbrauer angesiedelt und sie sei dessen Frau. Die vergebliche Fahrt für sieben Rubel reute mich. »Woran ist er gestorben?« fragte ich die Frau. »Er hat sich zu Tode getrunken«, war die Antwort. »Wo liegt er begraben?« – »Hinter dem Zaune neben seiner Hausfrau.« – »Kann mich jemand an sein Grab führen?« – »Warum nicht! He, Johann! Hör' doch auf, dich mit der Katze herumzuschleppen. Führe den Herrn da zum Kirchhof und zeig' ihm das Grab des Postmeisters.«

Bei diesen Worten kam ein zerlumpter rothaariger Junge herbei und führte mich zum Friedhof.

»Hast du den Verstorbenen gekannt?« fragte ich ihn auf dem Wege.

»Warum sollte ich ihn nicht gekannt haben? Er hat mir ja gezeigt, wie man Pfeifen schneidet. Gott gebe ihm Frieden! Wenn er aus der Schenke kam, liefen wir hinter ihm her und schrien: ›Großväterchen, Großväterchen, Nüsse?‹ Und er teilte sie unter uns. Immer spielte er mit uns.«

»Denken denn die Reisenden noch an ihn?«

»Jetzt kommen nur wenige hier vorbei. Bisweilen fährt ein Gerichtsassessor hierher, aber der kümmert sich nicht um die Toten. Diesen Sommer kam eine Dame vorüber, sie erkundigte sich nach ihm und besuchte sein Grab.«

»Wer war die Dame?« fragte ich neugierig.

»Eine schöne Dame«, antwortete der Junge, »sie fuhr in einem Wagen mit sechs Pferden, hatte drei kleine Herrchen bei sich, eine Amme und einen schwarzen Hund, und als man ihr sagte, daß der alte Postmeister gestorben sei, weinte sie und sprach zu den Kindern: ›Bleibt ruhig, ich will auf den Kirchhof gehen.‹ Ich bot mich zum Führer an. Aber sie sagte: ›Ich kenne den Weg schon‹, und gab mir fünf Silber-Kopeken. Die gute Dame!«

Wir langten auf dem Kirchhofe an; es war ein öder Platz mit hölzernen Kreuzen. In meinem ganzen Leben hatte ich nie einen so traurigen Kirchhof gesehen.

»Hier ist sein Grab!« sagte der Junge und sprang auf einen Sandhügel, in dem ein schwarzes Kreuz mit einem eisernen Heiligenbild eingegraben war.

»Und die Dame war auch hier?« fragte ich. »Ja«, sagte Johann. »Ich betrachtete sie aus der Ferne. Sie hat sich hier niedergeworfen und blieb eine lange Zeit liegen. Dann ging sie ins Dorf zurück, rief den Priester, gab ihm Geld und mir fünf Silber-Kopeken. Eine nette Dame!«

Vor Jahren lebte ein Herr vom alten russischen Schlag auf seinen Gütern, Kirila Petrowitsch Trojekurow. Sein Reichtum, seine Abstammung aus einer der ersten Familien und die guten Verbindungen bewirkten, daß er in dem Gouvernement eine wichtige Rolle spielte. Von seiner Umgebung verwöhnt und von Natur temperamentvoll, ließ er sich völlig gehen und gab jedem Einfall seines beschränkten Geistes hemmungslos nach. Seine Nachbarn fügten sich bereitwillig seinen Launen; die Beamten zitterten schon bei seinem Namen. Kirila Petrowitsch nahm alle diese Zeichen der Unterwürfigkeit als den ihm gebührenden Tribut hin. Sein Haus wimmelte von Gästen, die bereit waren, dem adeligen Müßiggänger die Zeit zu vertreiben und an seinen tollen Vergnügungen teilzunehmen. Niemand wagte es, seine Einladungen abzulehnen oder an einem bestimmten Tage nicht mit der gebührenden Ehrfurcht in seinem Dorfe Pokrowskoje zu erscheinen. Kirila Petrowitsch war ein sehr gastfreier Mann. Trotz seiner ungewöhnlichen körperlichen Leistungsfähigkeit litt er mindestens zweimal in der Woche an den Folgen seiner Trunkenheit und war jeden Abend angeheitert.

Selten entgingen die Mägde den lüsternen Anschlägen des Fünfzigjährigen. Außerdem lebten in einem Flügel seines Hauses sechzehn Mägde, die mit Handarbeiten beschäftigt waren. Die Fenster dieses Flügels hatten Holzgitter, die Türen Schlösser. Die Schlüssel dazu hatte Kirila Petrowitsch selbst in Verwahrung. Die jungen Gefangenen gingen zu bestimmten Stunden unter der Aufsicht zweier alter Frauen im Garten spazieren. Von Zeit zu Zeit verheiratete Kirila Petrowitsch einige von ihnen, und neue traten an deren Stelle. Mit den Bauern und Dienstboten ging er streng um, aber dennoch waren sie ihm ergeben. Sie prahlten mit Reichtum und Ansehen ihres Herrn und nahmen sich ihrerseits den Nachbarn gegenüber allerhand heraus.

Die Hauptbeschäftigung des Herrn von Pokrowskoje bestand im Herumfahren auf seinen weitläufigen Besitzungen, in ausgedehnten Gelagen und Streichen, deren er täglich neue erfand. Ab Opfer suchte er sich in der Regel einen neuen Bekannten. Freilich entgingen ihm auch die alten Freunde nicht immer: nur Andreij Gawrilowitsch Dubrowskij war davon ausgenommen.

Dubrowskij, ein ehemaliger Gardeleutnant, war sein nächster Nachbar, der ein Gut mit siebzig Seelen besaß. Trojekurow, der selbst Personen höchsten Standes gegenüber äußerst hochmütig war, schätzte Dubrowskij trotz seines bescheidenen Vermögens sehr hoch. Sie waren einst Regimentskameraden gewesen, und Trojekurow kannte aus Erfahrung das empfindliche und entschlossene Wesen seines Freundes.

Das ruhmvolle Jahr 1762 hatte die beiden für lange getrennt. Trojekurow, ein Verwandter der Fürstin Daschkow, stieg im Rang immer höher, während Dubrowskij seiner zerrütteten Vermögensverhältnisse wegen den Abschied nehmen und sich auf das ihm noch verbliebene Dorf zurückziehen mußte. Als Kirila Petrowitsch davon erfuhr, bot er ihm seine Protektion an, aber Dubrowskij lehnte dankend ab. Er blieb arm, aber unabhängig. Einige Jahre später kam Trojekurow als abgedankter General auf sein Gut. Die beiden Kameraden sahen sich wieder und freuten sich. Seit dieser Zeit kamen sie täglich zusammen, und Kirila Petrowitsch, der sein Leben lang niemanden mit seinem Besuch beehrt hatte, fuhr ohne Umstände zu dem Häuschen seines alten Kameraden. Als Altersgenossen, im gleichen Stande geboren und gemeinsam erzogen, waren sie bis zu einem gewissen Grad einander auch im Charakter und in ihren Neigungen ähnlich. In mancher Hinsicht hatten sie auch das gleiche Schicksal: beide hatten aus Liebe geheiratet, beide verloren bald ihre Frauen durch den Tod, und beiden blieb nur ein Kind. Der Sohn Dubrowskijs wurde in Petersburg erzogen, die Tochter des Kirila Petrowitsch wuchs unter den Augen des Vaters auf. Oft sagte Trojekurow zu Dubrowskij: »Höre, Bruder Andreij Gawrilowitsch, wenn aus deinem Wolodijka etwas wird, werde ich ihm meine Mascha geben, wenn er auch arm ist wie eine Kirchenmaus.« Aber Andreij Gawrilowitsch antwortete darauf gewöhnlich kopfschüttelnd: »Nein, Kirila Petrowitsch, mein Wolodijka ist kein Bräutigam für deine Mascha. Ein armer Adeliger wie er heiratet besser ein armes Edelfräulein und bleibt Herr im Hause, als daß er der Verwalter eines verwöhnten Frauenzimmers wird.«

Alle sahen mit Neid auf das gute Verhältnis zwischen Trojekurow und seinem Nachbarn und wunderten sich über den Freimut Dubrowskijs, wenn er am Tische von Kirila Petrowitsch oft seine Meinung geradeheraus sagte, ohne Rücksicht darauf, ob sie der des Gastgebers widersprach. Einige hatten zwar den Versuch gemacht, ihn nachzuahmen und aus der pflichtgemäßen Unterwürfigkeit herauszugehen, aber Kirila Petrowitsch hatte sie sofort dermaßen eingeschüchtert, daß ihnen ein für allemal die Lust zu solchen Versuchen vergangen war. Dubrowskij blieb der einzige, der außerhalb des allgemeinen Gesetzes stand. Ein unverhoffter Zufall zerstörte und änderte alles. Eines Tages, zu Beginn des Herbstes, bereitete Kirila Petrowitsch einen Jagdzug in ein weit entferntes Jagdgebiet vor. Tags zuvor hatten die Hundeaufseher und Reitknechte den Befehl erhalten, um fünf Uhr morgens bereitzustehen. Ein Zelt und eine Küche waren an den Ort vorausgeschickt worden, wo Kirila Petrowitsch zu Mittag speisen wollte. Der Jagdherr und seine Gäste gingen in den Hundezwinger, wo mehr als fünfhundert Hetz- und Windhunde behaglich und warm lebten und in ihrer Hundesprache die Großzügigkeit des Kirila Petrowitsch priesen. Hier war auch ein Lazarett für kranke Hunde, das der Aufsicht des Stabsveterinärs Timoschka unterstand. In einer weiteren Abteilung warfen die Hündinnen und säugten ihre Jungen. Kirila Petrowitsch war auf dieses herrliche Hundeheim sehr stolz und versäumte keine Gelegenheit, sich damit vor seinen Gästen zu brüsten, obwohl jeder von diesen es mindestens schon zwanzigmal besichtigt hatte. Inmitten seiner Gäste und in Begleitung von Timoschka und den Hundewärtern schritt er im Zwinger auf und ab, blieb vor einzelnen Abteilungen stehen, erkundigte sich nach dem Befinden der kranken Hunde, machte mehr oder minder strenge und gerechte Bemerkungen, rief vertraute Hunde zu sich und sagte ihnen schmeichelnde Worte. Die Gäste hielten sich für verpflichtet, den Hundezwinger des Kirila Petrowitsch zu bewundern, nur Dubrowskij schwieg mit mürrischer Miene. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, aber seine Vermögensverhältnisse erlaubten ihm nicht, mehr als zwei Hetzhunde und eine Windhündin zu halten, so daß ihn beim Anblick dieses herrlichen Hundezwingers unwillkürlich ein Gefühl des Neides überkam.

»Warum so verdrossen, Bruder?« fragte Ihn Kirila Petrowitsch. »Oder gefällt dir etwa mein Hundezwinger nicht?« »Doch«, antwortete Dubrowskij barsch, »der Zwinger ist wunderbar; Ihre Leute werden wohl kaum ein so schönes Leben haben wie Ihre Hunde.« Einer von den Hundewärtern fühlte sich durch diese Äußerung gekränkt und sagte: »Wir haben dank Gott und unserem Herrn keinen Grund zu klagen; aber das ist wahr, daß es für manchen Edelmann gar nicht schlecht wäre, seinen Hof mit einer von den hiesigen Hundehütten zu vertauschen: er bekäme mehr zu essen und hätte es wärmer.«

Kirila Petrowitsch lachte bei dieser frechen Bemerkung seines Sklaven laut auf, und die Gäste lachten pflichtschuldig mit, obwohl sie die Empfindung hatten, daß der Scherz des Hundewärters auch auf sie gemünzt sein konnte. Dubrowskij war bleich geworden und sagte kein Wort. In diesem Augenblick brachte man Kirila Petrowitsch in einem Körbchen neugeborene Hunde. Er betrachtete sie, wählte zwei davon aus und befahl, die anderen zu ertränken. Inzwischen war Andreij Gawrilowitsch verschwunden, ohne daß jemand etwas davon gemerkt hätte.

Als Kirila Petrowitsch mit seinen Gästen vom Hundezwinger zurückkehrte, setzte er sich zum Abendessen nieder und fragte nach Dubrowskij, dessen Abwesenheit er erst jetzt bemerkte. Man antwortete ihm, Dubrowskij sei nach Hause gefahren. Trojekurow befahl, ihm sofort nachzufahren und ihn unbedingt zum Umkehren zu veranlassen. Er war nämlich noch nie ohne Dubrowskij auf die Jagd gefahren, weil er ein erfahrener, ausgezeichneter Hundekenner und ein unfehlbarer Schiedsrichter in allen möglichen Jagdstreitigkeiten war.

Der Diener, der ihm nachgaloppierte, kam zurück, als noch alles bei Tisch saß, und meldete seinem Herrn, daß Andreij Gawrilowitsch sozusagen den Gehorsam verweigert habe und nicht zurückkommen wolle. Kirila Petrowitsch, der wie gewöhnlich schon vom Schnaps erhitzt war, wurde böse. Er schickte den gleichen Diener nochmals fort und ließ Andreij Gawrilowitsch sagen, wenn er nicht sofort nach Pokrowskoje zurückkomme und dort übernachte, so sei das Tischtuch zwischen ihnen für immer zerschnitten. Der Diener galoppierte wieder fort. Kirila Petrowitsch erhob sich vom Tisch, entließ die Gäste und ging zu Bett.

Am anderen Tage war seine erste Frage: »Ist Andreij Gawrilowitsch da?« Darauf überreichte man ihm einen dreieckig zusammengefalteten Brief. Kirila Petrowitsch befahl seinem Schreiber, ihn laut vorzulesen, und vernahm folgendes:

»Mein gnädigster Herr!

Ich bin entschlossen, so lange nicht nach Pokrowskoje zu kommen, bis Sie Ihren Hundewärter Paramoschka mit einem Schuldgeständnis zu mir geschickt und es meinem Willen überlassen haben, ihn zu bestrafen oder zu begnadigen. Ich bin nicht gewillt, von Ihren Sklaven Sticheleien einzustecken, und werde mir das auch von Ihnen nicht bieten lassen, denn ich bin kein Hanswurst, sondern ein Edelmann aus altem Geschlecht. Damit verbleibe ich Ihr ergebenster

Andreij Dubrowskij.«

Nach den heutigen Begriffen von Etikette wäre ein solcher Brief durchaus unziemlich. Aber er erzürnte Kirila Petrowitsch nicht durch das Absonderliche des Stils und der Ausdrucksweise, sondern nur durch seinen Inhalt.

»Wie«, schrie Trojekurow, barfuß aus dem Bett springend, »ich soll meine Leute mit einem Schuldbekenntnis zu ihm schicken! Es soll seinem freien Willen überlassen sein, sie zu bestrafen oder zu begnadigen! Ja, was fällt ihm denn da eigentlich ein? Weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat? Aber ich werde es ihm zeigen! Er wird sich bei mir noch ausweinen! Er wird erfahren, was das heißt, mit Trojekurow anzubinden!« Sogleich kleidete sich Trojekurow an und fuhr mit gewohntem großen Aufzug auf die Jagd. Aber diese verlief schlecht. Den ganzen Tag sah man nur einen Hasen, und nicht einmal dieser wurde gefangen. Das Mittagessen im Freien unter dem Zelt war ebenfalls mißlungen oder mindestens nicht nach dem Geschmack von Kirila Petrowitsch. Er verprügelte den Koch, beschimpfte seine Gäste und nahm heimwärts mit seinem ganzen Troß absichtlich den Weg über die Felder Dubrowskijs.

Es vergingen einige Tage, aber die Feindschaft zwischen den beiden Nachbarn legte sich nicht. Andreij Gawnilowitsch kam nicht mehr nach Pokrowskoje. Kirila Petrowitsch langweilte sich ohne ihn, und er machte seinem Ärger in den beleidigendsten Ausdrücken Luft, die dank dem Eifer der dortigen Adeligen Dubrowskij in noch verstärkter Fassung hinterbracht wurden. Ein neuer Umstand vernichtete auch die letzte Hoffnung auf eine Versöhnung.

Dubrowskij fuhr eines Tages auf seiner kleinen Besitzung herum. Als er sich dabei einem Birkenwäldchen näherte, hörte er Axthiebe und eine Minute später das Krachen eines stürzenden Baumes. Er eilte auf den Platz zu und traf auf Bauern aus Pokrowskoje, die in aller Gemütsruhe in seinem Wald Holz stahlen. Als sie ihn kommen sahen, ergriffen sie die Flucht, aber Dubrowskij und sein Kutscher fingen zwei von ihnen ab und brachten sie gefesselt auf seinen Hof. Drei feindliche Pferde fielen ebenfalls dem Sieger als Beute zu. Dubrowskij war aufs äußerste erzürnt, denn bisher hatte keiner der als Räuber berüchtigten Bauern von Pokrowskoje es gewagt, auf seinem Gebiet zu plündern, da ihnen seine guten Beziehungen zu ihrem Herrn bekannt waren. Nun sah Dubrowskij, daß sie aus dem Zerwürfnis Nutzen zogen, und beschloß, entgegen allen Begriffen von Kriegsrecht, seinen Gefangenen mit denselben Ruten eine Lehre zu erteilen, von denen sie sich in seinem Wald einen Vorrat hergerichtet hatten. Ihre Pferde reihte er seiner Herde ein; sie sollten bei der Arbeit Verwendung finden.

Die Kunde von diesem Zwischenfall gelangte noch am selben Tag zu den Ohren von Kirila Petrowitsch. Er geriet außer sich uhd beschloß im ersten Augenblick seines Zornes, mit allen seinen Hofleuten einen Überfall auf Kistenjewka (so hieß das Dorf seines Nachbarn) zu unternehmen. Er wollte es dem Erdboden gleichmachen und den Gutsbesitzer selbst auf seinem Wohnsitz einschließen. Solche Heldentaten waren bei ihm nichts Außergewöhnliches, aber seine Gedanken nahmen bald eine andere Richtung. Als er im Saal mit schweren Tritten auf und ab stolzierte, schaute er einmal zufällig zum Fenster hinaus und sah ein am Tor haltendes Dreigespann stehen. Ein kleiner Mann in Ledermütze und Friesmantel stieg aus und begab sich in den Seitenbau zum Verwalter.

Trojekurow erkannte in ihm den Assessor Schabaschkin und ließ ihn zu sich rufen. Schon nach einer Minute stand Schabaschkin vor Kirila Petrowitsch, machte eine Verbeugung um die andere und wartete unterwürfig auf seine Befehle.

»Guten Tag... wie heißt du eigentlich?« sagte Trojekurow. »Warum kommst du hierher?« »Ich fahre in die Stadt, Exzellenz«, antwortete Schabaschkin, »und bin bei Iwan Demjanow vorgefahren, um zu fragen, ob er irgendeinen Befehl Eurer Exzellenz für mich hat.« »Du kommst gerade im rechten Augenblick... na,wie heißt du denn? Ich brauche dich. Da, trink einen Schnaps und höre zu.«

Dieser liebenswürdige Empfang war eine Überraschung für den Assessor. Er verzichtete auf den Schnaps und begann mit gespanntester Aufmerksamkeit den Ausführungen von Kirila Petrowitsch zuzuhören.

»Ich habe da einen Nachbarn«, sagte Trojekurow, »einen Grobian, dem ich sein Gut wegnehmen will... wie denkst du darüber?« »Wenn irgendwelche Dokumente vorhanden sind, Eure Exzellenz ...« »Quatsch, mein Lieber, wozu brauchst du Dokumente? Dafür gibt es Gesetze. Darin besteht ja die Macht, daß man jedem ohne jedes Recht sein Gut wegnehmen kann. Aber warte! Dieses Gut hat einst uns gehört. Es ist seinerzeit von einem gewissen Spyzin gekauft und dann an den Vater von Dubrowskij verkauft worden. Könnte man da nicht einhaken?« »Schwerlich, Exzellenz, denn wahrscheinlich ist dieser Verkauf genau nach Gesetz und Recht erfolgt.« »Denk nach, Freund, und überlege dir die Sache genau.« »Wenn Eure Exzellenz beispielsweise von Ihrem Nachbarn auf irgendeine Art eine Urkunde bekommen könnten, kraft deren er rechtmäßiger Besitzer seines Gutes ist, dann natürlich...« »Ich verstehe, aber das ist ja der Jammer, bei einem Brand sind alle Papiere vernichtet worden.« »Wie, Exzellenz, die Papiere sind verbrannt? Was wollen Sie noch mehr! In diesem Fall geruhen Sie nur gemäß den Gesetzen vorzugehen, und es steht außer jedem Zweifel, daß Sie vollauf befriedigt werden.« »Glaubst du? Also gut, sieh zu, ich rechne auf deine Unterstützung, und du kannst von meiner Dankbarkeit überzeugt sein.«

Schabaschkin verneigte sich beinahe bis zur Erde und entfernte sich. Noch am gleichen Tag begann er in dieser Sache Schritte zu unternehmen, und dank seiner Gewandtheit bekam Dubrowskij schon nach zwei Wochen aus der Stadt die Aufforderung, unverzüglich die erforderlichen Erklärungen abzugeben, da von dem General Trojekurow eine Klage betreffs seines unrechtmäßigen Besitzes des Dörfchens Kistenjewka eingereicht worden sei. Andreij Gawrilowitsch, den diese unerwartete Aufforderung aufs höchste überraschte, schrieb noch am gleichen Tag eine ziemlich grobe Antwort, in der er erklärte, daß ihm das Dorf Kistenjewka beim Tode seines seligen Vaters als Erbe zugefallen sei. Gemäß Anerbenrecht sei er der rechtmäßige Besitzer und Trojekurow habe damit überhaupt nichts zu schaffen. Jeder fremde Anspruch auf dieses sein Eigentum sei Schikane und Gaunerei. Dubrowskij hatte keinerlei Erfahrung im Prozessieren. Er folgte meistens dem gesunden Menschenverstand, der aber selten zuverlässig und fast immer unzulänglich ist. Dieser Brief machte auf den Assessor Schabaschkin einen sehr angenehmen Eindruck, denn erstens sah er daraus, daß Dubrowskij von Prozessen sehr wenig verstand, und zweitens, daß es nicht schwer sein werde, einen so hitzigen und unüberlegten Mann in die ungünstigste Lage zu versetzen.

Die Sache begann sich in die Länge zu ziehen. Von seinem Recht überzeugt, kümmerte sich Andreij Gawrilowitsch nicht viel darum. Er empfand weder Lust, noch hatte er die Möglichkeit, mit Geld herumzuwerfen. Er machte sich sogar über das käufliche Gewissen der Federfuchser lustig, und der Gedanke, er könnte etwa das Opfer einer Verleumdung werden, kam ihm gar nicht in den Sinn.

Aber auch Trojekurow beschäftigte sich seinerseits ebensowenig mit dem von ihm begonnenen Prozeß und dachte nicht daran, ihn zu gewinnen. Schabaschkin war sein Vertreter, der in seinem Namen handelte, die Richter bestach und die Gesetze nach allen Richtungen drehte und wendete.

Wie dem auch sei, am 9. Februar des Jahres 18.. empfing Dubrowskij durch die städtische Polizei in N. die Vorladung, vor dem Kreisgericht zur Verkündung des Urteils in Sachen des zwischen ihm, dem Leutnant Dubrowskij, und dem General Trojekurow umstrittenen Gutes zu erscheinen und durch seine Unterschrift die Annahme oder Ablehnung des Urteils zu bestätigen.

Dubrowskij begab sich noch am gleichen Tage in die Stadt. Unterwegs überholte ihn Trojekurow. Sie sahen einander hochmütig an, und Dubrowskij bemerkte ein boshaftes Lächeln im Gesicht seines Gegners.

Nach seiner Ankunft in der Stadt stieg Andreij Gawrilowitsch bei einem ihm bekannten Kaufmann ab, übernachtete dort und begab sich am anderen Morgen in die Sitzung des Kreisgerichts. Kein Mensch kümmerte sich um ihn. Bald nach ihm traf auch Kirila Petrowitsch ein. Da standen die Schreiber auf und steckten die Federn hinter die Ohren, die Beisitzer empfingen ihn mit dem Ausdruck tiefster Ergebenheit und schoben ihm aus Achtung vor seinem Rang und seinem Alter einen Sessel hin. Er ließ sich nieder, während Andreij Gawrilowitsch an die Wand gelehnt stand.

Tiefe Stille trat ein. Der Sekretär verlas mit lauter Stimme die gerichtliche Entscheidung.

Als der Beamte fertig war, erhob sich der Assessor und wandte sich mit einer tiefen Verbeugung an Trojekurow mit dem Ersuchen, das ihm vorgelegte Schriftstück zu unterzeichnen. Triumphierend nahm er die Feder und bestätigte mit seiner Unterschrift seine vorbehaltlose Zustimmung zu dem Gerichtsbeschluß, der ihm Kistenjewka zusprach.

Jetzt kam die Reihe an Dubrowskij. Der Sekretär legte ihm das Protokoll vor, aber er blieb mit gesenktem Haupt unbeweglich stehen. Der Sekretär wiederholte seine Aufforderung, »sein vollkommenes und uneingeschränktes Einverständnis oder seine deutliche Ablehnung unterschriftlich zu bestätigen, falls er wider Erwarten nach bestem Gewissen die Meinung habe, daß seine Sache eine gerechte und er entschlossen sei, innerhalb der gesetzlichen Frist bei dem zuständigen Gericht Berufung einzulegen«.

Dubrowskij sagte kein Wort... Auf einmal erhob er den Kopf, seine Augen funkelten, er stampfte mit dem Fuß und versetzte dem Sekretär einen derartigen Stoß, daß er hinfiel. Dann ergriff er das Tintenfaß und schleuderte es auf den Assessor. Mit wuterstickter Stimme schrie er: »Wie, Gottes Kirche schänden! Fort mit euch, ihr gemeines Gesindel!« Dann wandte er sich an Kirila Petrowitsch: »Hat man je so etwas gehört, Eure Exzellenz, daß die Hundepfleger Hunde ins Gotteshaus führen! Daß Hunde in der Kirche herumlaufen! Ich werde es euch schon zeigen!«

Alles war entsetzt. Die Wächter kamen auf den Lärm hin gelaufen und konnten ihn nur mit Mühe überwältigen. Man führte ihn hinaus und setzte ihn in seinen Schlitten. Trojekurow ging in Begleitung des ganzen Gerichtspersonals hinter ihm her. Der plötzliche Nervenzusammenbruch Dubrowskijs hatte einen tiefen Eindruck auf sein Gemüt gemacht und ihm die Freude an seinem Sieg vergällt. Die Richter, die auf seine Dankbarkeit gerechnet hatten, bekamen kein freundliches Wort von ihm zu hören. Er begab sich sofort nach Pokrowskoje, im geheimen von seinem Gewissen gequält und ohne die Befriedigung seiner Rache voll genossen zu haben.

Dubrowskij lag inzwischen im Bett. Der Kreisarzt (zum Glück kein unwissender Rohling) hatte Zeit gefunden, ihn zur Ader zu lassen, ihm Blutegel und spanische Fliegen anzulegen. Abends besserte sich sein Zustand, und am anderen Tage überführte man ihn nach Kistenjewka, das ihm schon beinahe nicht mehr gehörte.

Es vergingen einige Wochen, aber der Gesundheitszustand des armen Dubrowskij hatte sich nicht gebessert. Er bekam zwar keine Tobsuchtsanfälle mehr, aber seine Kräfte nahmen zusehends ab. Er dachte gar nicht mehr an seine frühere Beschäftigung, verließ nur selten das Zimmer und verbrachte ganze Tage und Nächte in tiefem Nachsinnen. Jegorowna, eine gute Alte, die einst seinen Sohn gepflegt hatte, wurde jetzt seine Kinderfrau. Sie gab auf ihn acht wie auf ein kleines Kind, erinnerte ihn an die Zeiten des Essens und Schlafens, fütterte ihn und brachte ihn zu Bett. Andreij Gawrilowitsch folgte ihr und kam außer mit ihr mit keinem Menschen in Berührung. Er war unfähig, an seine Geschäfte zu denken oder Anordnungen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb zu geben, so daß Jegorowna die Notwendigkeit erkannte, den jungen Dubrowskij von allem zu benachrichtigen. Dieser diente in einem Garde-Infanterieregiment und befand sich zu jener Zeit in Petersburg. Und so riß sie aus ihrem Ausgabenbuch ein Blatt heraus und diktierte dem Koch Chariton, der in Kistenjewka als einziger des Lesens und Schreibens kundig war, einen Brief, den sie noch am gleichen Tage in die Stadt zur Post schickte.

Aber jetzt ist es Zeit, den Leser mit dem eigentlichen Helden unserer Erzählung bekannt zu machen.

Wladimir Dubrowskij war im Kadettenkorps erzogen und als Fähnrich zur Garde entlassen worden. Sein Vater scheute keine Opfer für einen standesgemäßen Unterhalt, und der junge Mann erhielt von zu Hause mehr, als er eigentlich hätte erwarten dürfen. Da er unüberlegt und ehrgeizig war, gestattete er sich kostspielige Liebhabereien, er spielte Karten und machte Schulden, ohne sich um die Zukunft zu kümmern. Nur flüchtig dachte er zuweilen, daß er früher oder später einmal eine reiche Erbin werde heiraten müssen. Eines Abends, als einige Offiziere bei ihm saßen und auf einem Sofa sich räkelnd aus seinen Bernsteinpfeifen rauchten, übergab ihm sein Kammerdiener Grischa einen Brief, dessen Adresse und Siegel dem jungen Mann höchst auffallend vorkamen. Er öffnete den Brief rasch und las:

»Du unser Herr, Wladimir Andrejewitsch, ich, Deine alte Kinderfrau, erkühne mich, Dir etwas vom Gesundheitszustand Papachens mitzuteilen. Es geht ihm sehr schlecht; zuweilen redet er irre. Den ganzen Tag sitzt er da wie ein dummes Kind, aber über Leben und Tod herrscht Gottes Wille, – komme Du zu uns, mein lieber, lichter Falk, wir schicken Dir Pferde nach Pessotschnoje. Es heißt, daß das Kreisgericht zu uns kommt und uns dem Kirila Petrowitsch übergeben will – weil wir angeblich die Seinigen seien. Aber wir sind von jeher die Eurigen – und haben von Kindesbeinen auf nie etwas anderes gehört. Da Du in Petersburg bist, könntest Du davon dem Väterchen Zar berichten, er wird uns vor dem Unrecht beschützen. Bei uns regnet es schon seit zwei Wochen, und der Hirte Rodja ist um den Nikolaustag herum gestorben. Grischa schicke ich meinen mütterlichen Segen. Dient er Dir auch gut? Ich verbleibe Deine treue Sklavin und Kinderfrau

Arina. Jegorowna Busyrewa.«

Wladimir Dubrowskij las diese einfältigen Zeilen mehrmals hintereinander durch und geriet dabei in starke Aufregung. Er hatte schon als kleines Kind seine Mutter verloren und war im achten Lebensjahr, fast ohne seinen Vater zu kennen, nach Petersburg gebracht worden. Trotzdem verband ihn eine romantische Zuneigung mit ihm, und er liebte das Familienleben um so mehr, je weniger er dessen stille Freuden hatte genießen können.

Der Gedanke, seinen Vater zu verlieren, legte sich ihm schwer aufs Herz, und die Lage des armen Kranken, die er sich nach dem Brief seiner Kinderfrau unschwer vorstellen konnte, entsetzte ihn. Er stellte sich den Vater vor, wie er in dem einsamen Dörfchen, unter den Händen der einfältigen Alten und des Gesindes geblieben, von irgendeinem Unglück bedroht und ohne Hilfe unter körperlichen und seelischen Qualen dahinsiechte. Wladimir machte sich selbst verbrecherische Nachlässigkeit zum Vorwurf. Obwohl er lange Zeit vom Vater keinerlei Nachrichten erhalten hatte, war es ihm gar nicht eingefallen, sich nach ihm zu erkundigen, in der Annahme, daß er auf Reisen oder von Angelegenheiten seines Betriebes in Anspruch genommen sei. Noch am gleichen Tag kam er um Urlaub ein, und zwei Tage später machte er sich, begleitet von seinem treuen Grischa, mit Postpferden auf die Heimreise.

Wladimir Andrejewitsch näherte sich der Station, von der aus er nach Kistenjewka einbiegen mußte. Sein Herz war voll trauriger Vorahnungen: er fürchtete, den Vater nicht mehr lebend anzutreffen, er malte sich schon das düstere Bild von dem Leben aus, das ihn auf dem Dorf erwartete: Öde, Einsamkeit, Armut, mühsame Arbeit mit Dingen, von denen er keine Ahnung hatte. Nach seiner Ankunft auf der Station ging er zum Posthalter und verlangte Mietpferde. Der Posthalter, der ihn fragte, wohin er reisen wolle, teilte ihm mit, daß die Pferde aus Kistenjewka schon den vierten Tag auf ihn warteten. Bald darauf erschien der alte Kutscher Anton, der ihn einst im Stall herumgeführt und sein kleines Pferdchen versorgt hatte. Anton traten Tränen in die Augen, als er ihn sah. Er beugte sich bis zur Erde, sagte ihm, der alte Herr sei noch am Leben, und lief schnell weg, um die Pferde anzuspannen. Wladimir Andrejewitsch lehnte ein ihm angebotenes Frühstück ab und trachtete möglichst schnell weiterzukommen. Anton fuhr ihn auf Feldwegen, und es entspann sich zwischen ihnen folgendes Gespräch:

»Sag mir, bitte, Anton, was ist denn zwischen meinem Vater und Trojekurow eigentlich los?« »Ach, weiß der Himmel, Väterchen Wladimir Andrejewitsch, unser Herr hat sich, wie man hört, mit Kirila Petrowitsch verkracht, und dieser hat die Sache dem Gericht übergeben – obwohl er sonst meistens sein eigener Richter ist. Es steht ja uns Knechten nicht zu, über das Tun der Herren zu entscheiden, aber, bei Gott, Ihr Väterchen hat sich Kirila Petrowitsch gegenüber nicht richtig verhalten. Mit der Peitsche kann man keine Axt durchhauen.« »Das heißt also, dieser Kirila Petrowitsch tut bei uns, was er will?« »Ganz gewiß, Herr; vor dem Assessor hat er, wie alle sagen, nicht für einen Groschen Respekt, der Kreishauptmann ist nichts als sein Laufbursche, die Herrschaften kommen angefahren, um ihm zu huldigen, mit einem Wort, wo ein Trog ist, da gibt es auch Säue.« »Ist es wahr, daß er uns das Gut wegnehmen will?« »Ach, Herr, davon haben wir auch schon gehört. Erst dieser Tage hat der Küster von Pokrowskoje beim Taufschmaus von unserem Dorfschulzen gesagt: ‹Jetzt ist Schluß mit eurer Bummelei, jetzt wird euch Kirila Petrowitsch bald richtig in die Hand nehmen.› Aber der Schmied Mikita hat zu ihm gesagt: ›Hör auf, Sawelitsch, mach den Gevatter nicht traurig und bring die Gäste nicht durcheinander. Kirila Petrowitsch ist eine Sache für sich, und Andreij Gawrilowitsch ist wieder eine Sache für sich – wir sind alle Gottes und des Zaren, und was man nicht aufhalten kann, muß man eben laufen lassen.‹« »Ihr wollt also Trojekurow nicht als Herrn bekommen?« »Trojekurow als Herr! Gott schütze und bewahre uns davor! Bei ihm haben es die eigenen Leute schon schlecht, und wenn er jetzt noch fremde dazu bekommt, so wird er ihnen nicht nur die Haut, sondern auch das Fleisch abschinden. Nein, Gott schenke Andreij Gawrilowitsch ein langes Leben, aber wenn Gott ihn zu sich nehmen sollte, so brauchen wir sonst niemanden als dich, unsern Beschützer. Verlaß nur du uns nicht, wir werden schon zu dir stehen.«

Bei diesen Worten schwang Anton die Peitsche und zerrte an den Zügeln, daß die Pferde in schnellen Trab übergingen. Gerührt von der Ergebenheit des alten Kutschers, schwieg Dubrowskij und hing seinen Gedanken nach. Es verging über eine Stunde; auf einmal weckte ihn Grischa mit dem Ausruf: »Da ist Pokrowskoje!«

Dubrowskij erhob den Kopf. Er fuhr am Ufer eines großen Sees entlang, aus dem ein Flüßchen abfloß, das sich durch einen Höhenzug durchwand und sich dann in weiter Ferne verlor. Auf einer dieser Höhen ragte über dichtem Waldesgrün das grüne Dach eines riesigen steinernen Hauses empor, auf einer anderen eine Kirche mit fünf Kuppeln und einem altertümlichen Glockenturm. Um sie herum lagen zerstreut die Bauernhäuser mit ihren Gärten und Brunnen. Dubrowskij erkannte diese Örtlichkeit wieder; er erinnerte sich, daß er auf dieser Anhöhe mit der kleinen Mascha Trojekurowa gespielt hatte, die um zwei Jahre jünger war als er und schon damals eine Schönheit zu werden versprach. Er hätte sich gern bei Anton nach ihr erkundigt, aber ein Gefühl, daß dies unter den gegebenen Verhältnissen unpassend sei, hielt ihn davon ab.

Als er an dem Herrenhaus vorüberfuhr, sah er zwischen den Bäumen des Gartens ein weißes Kleid aufschimmern. In diesem Augenblick hieb Anton auf die Pferde ein und fuhr mit dem allen Herrschafts- und sonstigen Kutschern eigenen Ehrgeiz im schärfsten Galopp über die Brücke und an dem Garten vorbei. Als sie aus dem Dorf herausgefahren waren, ging es bergauf, und Wladimir sah ein Birkenwäldchen und rechts davon auf einem freien Platz – ein graues Haus mit rotem Dach. Sein Herz fing an höher zu schlagen – vor ihm lag Kistenjewka und das ärmliche Vaterhaus.

Zehn Minuten später fuhr er in den herrschaftlichen Hof ein. In unbeschreiblicher Erregung schaute er sich um: zwölf Jahre lang hatte er seine Heimat nicht mehr gesehen. Die kleinen Birken, die noch zu seiner Zeit am Zaune gesetzt worden waren, standen jetzt als große, weitverzweigte Bäume da. Der Hof, der damals mit drei gradlinigen Blumenbeeten geschmückt war, durch die ein breiter, sorgfältig reingehaltener Weg führte, war jetzt in eine ungemähte Wiese verwandelt, auf der ein Pferd weidete. Die Hunde bellten, als sie aber Anton erkannt hatten, verstummten sie und wedelten mit ihren struppigen Schwänzen. Die Hofleute kamen aus ihren Stuben, umringten den jungen Herrn und gaben ihrer Freude über seine Ankunft geräuschvoll Ausdruck. Nur mit Mühe konnte er sich durch die begeisterte Menge hindurchdrängen und schritt eilig die baufällige Freitreppe hinauf. Im Hausflur kam ihm Jegorowna entgegen und umarmte weinend ihren ehemaligen Zögling.

»Guten Tag, guten Tag, Amme«, sagte er wiederholt und drückte die Hand der guten Alten an sein Herz. »Wie geht es dem lieben Vater? Wo ist er? Was treibt er?«

In diesem Augenblick betrat ein bleicher, magerer, hochgewachsener Greis in Schlafrock und Zipfelmütze das Zimmer. Er konnte nur mühsam die Beine voreinander setzen. »Wo ist Wolodijka?« sagte er mit schwacher Stimme, und Wladimir umarmte in heißer Liebe seinen Vater.

Die Freude hatte den Kranken zu sehr erschüttert. Er bekam einen Schwächeanfall, die Beine versagten, und er wäre gefallen, wenn ihn der Sohn nicht aufgefangen hätte. »Warum bist du vom Bett aufgestanden?« sagte Jegorowna zu ihm. »Er kann sich nicht auf den Beinen halten und möchte doch immer bei den Leuten sein.«

Sie brachten den Alten in das Schlafzimmer. Er gab sich alle Mühe, mit dem Sohn zu sprechen, aber die Gedanken gingen ganz wirr durch seinen Kopf, so daß seine Worte keinen Sinn hatten. Dann schwieg er und verfiel in Schlummer. Wladimir war von seinem Zustand erschüttert. Er richtete sich im Schlafzimmer ein und bat, man solle ihn mit dem Vater allein lassen. Die Dienstboten gehorchten und wandten sich nun Grischa zu, den sie in die Gesindestube führten, wo sie ihn auf ländliche Art auf das gastlichste bewirteten und ihn mit Fragen und Begrüßungen ganz müde machten.