Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MÄRZ Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Thea Mantwill entführt uns in eine so glaubhafte wie bedrohliche Zukunft. In diesem dystopischen Near-Future-Roman lebt die Protagonistin mit ihrem Partner Buster in einer alten Fabrikhalle, da sie aufgrund fehlender Dokumente keine Wohnung im Wohnpark bekommen. Als Buster schließlich eine Anstellung als Tänzer findet und endlich etwas Geld verdient, sich aber immer weiter von ihr entfernt, flüchtet unsere Heldin aus Langeweile und Frustration ins Metaverse. Als virtuelles Idol gewinnt sie schnell immer mehr Follower:innen, genießt Anerkennung und Privilegien, von denen sie zuvor nie zu träumen gewagt hätte. Doch das so sicher geglaubte Leben mit Buster bekommt immer mehr Risse ... Thea Mantwills kraftvolles Debüt verhandelt Themen wie Armut, Einsamkeit und unseren Wunsch nach Selbstdarstellung in Zeiten von Social Media. ›Glühfarbe‹ ist ein beklemmender Blick in die Zukunft , eine Warnung vor der Privatisierung öffentlicher Räume und Strukturen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

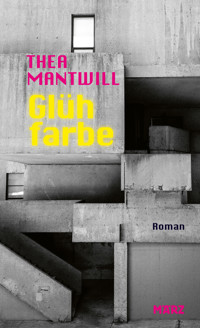

Glühfarbe

Thea Mantwill

Glühfarbe

Roman

For John

who taught me to find

JOY

where I only found

Unrast

Inhalt

Cover

Halftitle

Titel

Inhalt

Wir wohnen in einer alten Fabrikhalle, genau genommen darunter. Es ist wie ein Hasenkäfig für Menschen: unsere Matratzen auf dem Boden, ein Kühlschrank an der Wand, Wasserkocher, unsere Habseligkeiten verstreut. Futterstelle, Schlafstelle, Waschstelle. Wir müssen keine Miete zahlen, deswegen sind wir hier.

Nachts tropft es von der Decke, vor allem bei Regenfällen. Es tropft direkt auf unsere Matratze oder meine Beine. Neulich sagte Buster nach dem Aufwachen erfreut:

»Der Fleck ist nicht mehr ganz nass.«

Das ist wohl der bestmögliche Zustand, den wir hier erreichen können (an diesem Morgen war es leider nur ein Irrtum, der Fleck hatte sich lediglich nach unten hin vergrößert, er war sozusagen gewandert). Natürlich könnten wir die Matratzen auch woanders hinlegen, aber der Wasserfleck ist so groß, dass er sich durch das komplette Zimmer zieht. Und das Wasser ist klar, der Wasserfleck auch, genauso gut könnte der Ozean durch die Decke tropfen. Also warum Wind machen. Wir könnten auch auf den Dachboden gehen, also in die Halle, und uns die Situation mal ansehen. Ob dort Wasser steht, wo es herkommt – denn auch wenn es nicht regnet, tropft es glasklares Wasser – aber ich fürchte mich vor dem Hinaufgehen in diese Halle, die riesig sein muss, so sehr wie vor dem Hinabgehen in ein finsteres Verlies. Ein Kellergefühl auf dem Dachboden. Um uns herum ist es schön, aber unheimlich. Viele Häuser stehen dort noch, die bereits genauso lang dort sind wie die Fabrikhalle. Hübsche, winzige Häuser mit spitzen Dächern. So wie ich Häuser mag. Sie sehen aus, als wären sie gerade erst verlassen worden, und das ist das Unheimliche: Sie können nicht gerade erst verlassen worden sein, ich weiß ja, dass dem nicht so ist. Aber so sehen sie nun mal aus: Nur die Fenstergläser fehlen. Die Gardinen wehen zwischen den Fensterkreuzen heraus, lassen das Innenleben … oder nein, »Leben«, das ist doch makaber – das Interieur hervorblitzen: dunkle Küchenschränke, ein schöner, runder Eichentisch in dem kleinen Haus schräg neben unserer Haustür. Und manchmal blitzen durch diese Vorhänge auch Gesichter hervor, eine etwas jüngere Frau um die vierzig und eine ältere, ihre Mutter wahrscheinlich. Es sind nur Sekunden (oder ohnehin Einbildung), aber manchmal, wenn ich hinter den großen Fenstern des Badezimmers oder auf der Veranda stehe, sehe ich sie. Einmal hörte ich sogar eine Stimme. Aber dort ist nichts. Das sagt die Vermieterin, das sagt Buster, das sagt mein Verstand. Dort ist nichts. Das andere Gebäude schließt am hinteren Ende der Fabrik an, ein ehemaliges Arbeiter:innenhaus. Es ist länglich, mit kleinen Fensterchen im roten Ziegeldach. Es ist schön. Wirklich schön. Durch die Vorhänge, die sich um das Fensterkreuz winden, um mir zu winken, sehe ich eine Bibliothek. Glänzende Buchrücken, alte Bücher, abgegriffen, aber edel, das erkenne ich sofort. Dunkelrot, moosgrün, senfgelb. Schönste Brauntöne. Ich liebe Bibliotheken. Das Problem ist hier die Lampe. Neben dem Bücherregal steht ein Sessel, der zumindest den Anstand hat, immer leer auszusehen, egal, in welcher Sekunde ich dort hinblicke, und neben diesem Sessel steht eine Lampe. Eine schöne Lampe, etwa hundert Jahre alt, mit einem stoffbezogenen Lampenschirm, an dem unten diese Fädchen herabhängen – ihr wisst, was ich meine –, auf einem bronzen glänzenden Hals mit gebogenen Füßen. Sie brennt. Sie brennt unentwegt. Ein warmes, verlockendes Licht fällt nachts auf das Bücherregal, ein Licht, das sich mit dem des Tages sehr gut verträgt, aber sie brennt auch tagsüber. Wir haben das überprüft, als wir draußen standen, zwei Stunden lang, wispernd, mit dem festen Plan, gemeinsam hineinzugehen und sie endlich auszuschalten, damit dieses Licht aufhört, uns nachts zu rufen. Tagsüber, so dachten wir, wäre es etwas milder, etwas weniger unheimlich, weniger lebendig, eine mechanische Tätigkeit: hineingehen, ein Licht ausschalten. Doch wir schafften es nicht. Wir standen dort und schafften es nicht. Ich konnte einen Buchtitel lesen, eine geschwungene, silbern eingeprägte Schrift auf Rubinrot: Rebecca. So nah war man der Lampe bereits, wenn man einen Meter vom Fenster entfernt stand – und sogar das war schon unheimlich. Ich hatte panische Angst, die Vorhänge könnten mich berühren.

Jedenfalls schafften wir es nicht. Wir gingen »nach Hause«.

Ganz anders der Wohnpark, der vor der alten Fabrik liegt, wie um unsere klägliche Behausung vor der Stadt zu verstecken. Allein das Wort »Park« biedert sich ja schon an. Und selbst wenn ich die alten Kastanienbäume liebe, auch die bräunlichen Kiesel auf den Wegen, die leicht knirschen, wenn man darüber läuft, und so das Quietschen meiner billigen Schuhe übertönen, sogar die Rasensprinkler liebe ich, feine Tröpfchen auf der Haut und der Geruch von frischem Gras. Doch zu der Institution Wohnpark blicke ich mit Verachtung hinauf, zur immer gleichen, unendlich vervielfachten Wohnung, übereinander in den Himmel gestapelt, Balkons mit der immer gleichen Markise (orange-apricot gestreift) und darauf die immer gleichen Dekorationsobjekte und Pflanzen, um sich von den anderen abzusetzen, nicht ahnend, dass man damit den letzten Beweis erbringt, zu »den Leuten« zu gehören. Ich habe die Hausordnung dieses oder anderer Wohnparks natürlich nie gesehen, zu welcher Gelegenheit denn auch?, aber ich bin mir sicher – ja, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, und meine Hände sind, zusammen mit den Ohren, das Schönste an mir –, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der seitenlangen Hausordnung ausschließlich aus Regularien zur Vereinheitlichung des Außenbildes der einzelnen Gebäude und Wohnungen besteht: Die Lackfarbe des Balkons ist festgelegt, die Farbe und Beschaffenheit der Jalousien, wie weit die Pflanzen über das Geländer hinausreichen dürfen, was man auf dem Fensterbrett trocknen lassen darf (Handtücher), was man aus dem Fenster hängen lassen darf (nichts, schon gar keine Fahnen oder Banner), was im Fenster hängen darf (Vorhänge, auf keinen Fall aber Stoffe mit Motiven, Schrift oder gar Flaggen oder politischen Parolen). Und so standen zwischen den wunderschönen alten Kastanienbäumen Mausoleen für Lebendige mit sehr teuren Einzelgruften.

Buster und ich lachen gern darüber, wenn wir abends auf der knarrenden Bank der Veranda sitzen und, das Badezimmer im Rücken, die neutrale Welt um uns herum betrachten, die durch unser aller Zuschreibungen zu einer feindlichen geworden war und auf die derzeit ein zartes Frühlingslicht fällt.

Einmal war eine der Frauen aus dem Wohnpark bei ihrem abendlichen Spaziergang zu mir gekommen. Fröhlich wankte sie mit ihrem fülligen, von mehreren tuch- und sackartigen Stoffen und unter einem Schal verborgenen Körper auf mich zu, winkend, um sich anzukündigen, sogar die morschen Stufen der Veranda kam sie hinauf, um sich neben mich zu stellen und ebenfalls auf den Park hinabzublicken. Sie setzte sich nicht. Neugierig stellte sie einige Fragen, wie wir hierher gekommen waren, nach unseren Berufen, ob die Fabrikhalle saniert war, vielleicht ein Loft? Sie versuchte gar nicht erst, zu verbergen, dass sie unbedingt einen Blick ins Innere werfen wollte, aber ich blieb natürlich sitzen, lächelte höflich und antwortete kurz. Als meinen Beruf nannte ich »Verkäuferin« und auf die Frage, was ich denn verkaufe, antwortete ich: »Alles«. Ihr muss ohnehin klar gewesen sein, dass ich log, denn man sah mich nie zu festen Zeiten aus dem Haus gehen, und warum sollte jemand mit einer festen Arbeitsstelle auch in einer Baracke wohnen.

»Ich bin Kinderentwicklungsbetreuerin«, erzählte sie stolz, mit einem Seitenblick auf mich herunter, und ich fühlte mich, als würde ich in ihrem mächtigen Schatten sitzen, obwohl die Sonne nur noch hinter der Krone eines Baumes hervorblinzelte. Kindergärtnerin, wie man noch sagte, als ich ein Kind war und dieser Beruf noch nicht so angesehen wie heute. Seit alle Schulen, Vorschulen und Kindergärten privatisiert und damit zu einer Weiche für das weitere Leben und die Profession der Kinder geworden waren, hatten die entsprechenden Berufe, mit steigendem Gehalt und immer höheren Ansprüchen, rapide an Beliebtheit und Prestige gewonnen. Es war ein guter Beruf und Kinder nichts anderes mehr als kleine Erwachsene. Ich hatte schon immer einmal fragen wollen, wie es sich für eine Person meines Alters oder älter anfühlte, die ebenfalls noch in einem Kindergarten (was für ein schönes Wort das auch war, ein Garten für Kinder!) aufgewachsen war, in dem man frei spielen durfte, nun ein zu den eigenen Erfahrungen so konträres Konzept zu vertreten. Ob sie glaube, dass das gut für die Kinder sei.

Aber an diesem Tag hatte ich keine Lust, überhaupt irgendetwas zu fragen.

Sie erkundigte sich nach Buster und ich antwortete wahrheitsgemäß, er sei Tänzer. Sie nahm diese Information in sich auf, schluckte sie herunter, blickte auf den Boden. Vielleicht hatte sie etwas sagen wollen wie: »Das sieht man«, aber sie wollte sich nicht die Blöße geben, zuzugeben, dass sie ihn beobachtet hatte, dass er sie interessierte. Es wunderte mich nicht, er war zierlich und kräftig zugleich, hatte einen federnden Gang, ich wurde allenthalben nach ihm gefragt. Fast alle interessierten sich für ihn. Aber woher sollte sie das wissen. Nach einer Weile nickte sie und ging, und obwohl das Gespräch mich verärgert hatte, so wie Gespräche mit Menschen – das Gespräch mit Tieren beherrsche ich leider noch nicht – es meistens taten, blieb in meinem Herzen trotzdem ein Anflug von Freude zurück, denn ihr Lächeln, als sie sich zwischen mir und dem Geländer vorbeischob und weich meine Knie streifte, war schüchtern und ehrlich gewesen. Sie wollte nicht, dass ich schlecht von ihr dachte. Also war ihr wichtig, was ich dachte. Das war es den meisten Menschen um mich herum, eigentlich allen, außer Buster, nicht. Ich schloss die Erfahrung schnell für mich ein, in einer inneren Sammlung, bestehend aus Erinnerungen wie kleinen, besonders schönen Murmeln.

Zwei Sekunden hatte ihr Lächeln gedauert. Zwei Sekunden glücklich. Als sie die ungefähre Grundstücksgrenze der Fabrik überschritt und das Parkgelände betrat, drehte sie sich noch einmal um und winkte mir zu. Ich winkte zurück, nun auch lächelnd, versuchte, Dankbarkeit in meiner Haltung auszudrücken. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Den Rest des Weges tat sie so, als ginge sie zielstrebig in ihren Heimklotz zurück, als wäre ihr nicht völlig klar, dass mein Blick sie bis zur gläsernen Tür und darüber hinaus verfolgte. Ich versuchte daran, wo das Licht anging, zu erkennen, welche ihre Wohnung war. Es ging nirgendwo an. Ich glaube, sie schaltete es mit Absicht nicht ein, lief im Dunkeln zum Kühlschrank, die Tür möglichst schmal öffnend, damit auch dort kein Licht hinausblitzte, und steckte sich ungesehen etwas in den Mund. Naschte. Sie wollte mich glauben lassen, dass sie auf der anderen Seite des Gebäudes wohnte, dort, wo die Fenster zur Stadt blickten, aber dann wäre ihr Buster nie aufgefallen, wie er jeden Morgen mit seinem leichten, fast hüpfenden Gang durch den Wohnpark zur Stadt hinausging, Arbeit suchen.

Im Grunde muss er jede Arbeit im tänzerisch-performativen Bereich annehmen, die ihm angeboten und bezahlt wird, doch er hofft – wie auch ich, obwohl ich versuche, möglichst wenig darüber nachzudenken –, eine zu finden, die er liebt und die uns die richtigen Dokumente verschafft, auch wenn wir gar nicht wissen, welche das sind. Erfahren, dass wir sie brauchen, haben wir auch erst recht spät: Ratlos saßen wir vor der Vermieterin, die uns aus gelblichen Augen ansah, in denen wohl Mitgefühl zu finden gewesen wäre, hätte sie sie nicht so glasig gesoffen. Sie war nicht das Problem. Das Problem waren die Dokumente. Vor allem die fehlenden. Wir hatten Dokumente vorgelegt, jede Menge Dokumente sogar, mühevoll über die Jahre zusammengeklaubt und erarbeitet. Es waren Papiere, die unsere Ausbildung belegten, Fähigkeiten, die wir erlernt hatten, Sprachen, die wir beherrschten, Schulen und Lehrer:innen, deren Schüler:innen wir uns nennen durften. Sie bewiesen unseren Werdegang, unsere Lern- und Arbeitswilligkeit, unsere Flexibilität. Sie waren unser Stolz in Papierform, Papier mit dem Siegel des Staates.

»Das sind die falschen Dokumente«, schnarrte sie.

Und wir verstanden es nicht. Keinem von uns fiel eine passende Entgegnung ein. Sie konnte die Frage wohl von unseren panisch glänzenden Stirnen ablesen: Welche Dokumente waren denn die richtigen?

»Die richtigen Dokumente«, sagte sie, schnaufend und lange Pausen einlegend, »die richtigen Dokumente werden von euren Familien ausgestellt und tragen ebenfalls das Siegel des Staates. Sie beweisen eure Wohnfähigkeit.«

»Unsere Wohnfähigkeit«, wiederholte Buster.

An dieser Stelle brach ich in Gelächter aus. Manchmal beginne ich zu lachen und kann dann nicht mehr damit aufhören. Obwohl ich tränenüberströmt bin und kaum noch Luft bekomme, kann ich nicht mehr damit aufhören. Zum Beispiel als Buster und ich uns kennengelernt haben und ich ihn das erste Mal in seinem »Zimmer« – einer Ecke in einem Bauwagen – besuchte. Wir lagen bäuchlings auf seinem »Bett« – einer Isomatte mit einer dünnen Single-Matratze darauf – und hörten ein Lied, in dem ein vermutlich viel zu dünner Sänger, der seine Haare vor dem Gesicht trägt, von der Freiheit sang, überall hingehen und alles tun zu können, so als sei das Leben einfach ein großer Spielplatz, ein Auftritt, den man für die Premiere hält, der in Wahrheit aber nur die Generalprobe mit einem doppelten Sicherheitsnetz ist, das man die ganze Zeit sehen kann und trotzdem zu ignorieren versucht, und am Ende sagt jemand: »Das war es schon, das haben Sie großartig gemacht!« und hebt einen sanft auf eine gepolsterte Trage, und man versucht, würdevoll an dem Sicherheitsnetz vorbei zu gucken und so zu tun, als wäre man die ganze Zeit überzeugt gewesen, es gäbe auch nur das kleinste Risiko. So war das Lied, und ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen und erstickte fast und dachte, er würde mich nie wieder einladen, bis er mich in den Arm nahm und ich endlich wieder atmen konnte. Offensichtlich läuten solche Lachanfälle also etwas Gutes ein, auch wenn ich sie wirklich nicht als angenehm bezeichnen kann. Diesmal lachte ich, bis wir unsere wenigen schäbigen Sachen in die Fabrikhalle gebracht hatten, die die Vermieterin uns gegeben hatte, um uns loszuwerden. Einer meiner Lieblingsausdrücke ist »der Hohn auf Socken«, und ich weiß nicht, was diesem mehr entsprach – dass wir für dieses Loch tatsächlich einen Schlüssel bekamen oder dass sie zum Abschied sagte:

»Kommen Sie vorbei, wenn Sie die richtigen Dokumente haben. Dann finden wir etwas Besseres für Sie!«

Buster ist sich sicher, dass es auch andere Dokumente gibt, die unsere »Wohnfähigkeit« – inzwischen ein geflügeltes Wort bei uns – nachweisen können. Offensichtlich reicht unsere Fähigkeit, einen guten Job gut auszuführen, nicht aus, denn wir bekommen ja nun mal gar keinen guten Job. Aber wenn wir einen hätten, insistiert Buster, dann wären wir eben auch wohnfähig. Und es gibt Menschen, die aufsteigen. Man hört immer wieder von jemandem, der das von jemandem gehört hat.

Es muss möglich sein.

Ich bin ihm einfach dankbar, dass er nicht von mir erwartet, mit demselben Elan an die Sache heranzugehen, wie er es tut, denn ich habe keinen. Ich will keinen guten und keinen schlechten Job, ich will vor allem erst mal gar nichts. Der Punkt, ab dem ich mich wieder aufraffe und etwas für mich finde, wird kommen, so wie jedes Mal, aber im Moment ist er halt noch nicht da. Ich bin desillusioniert, enttäuscht, und das schlägt bei mir in Apathie um. Bei Buster in Geschäftigkeit. Also geht er jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit in die Stadt, mit dem großen Ziel, einen Platz im Ensemble zu ergattern, und dem kleinen Wunsch, einen bezahlten Job als Tänzer zu finden, der uns finanziell durch die nächsten Tage oder Wochen trägt und ihm im besten Falle wichtige Kontakte verschafft.

Da wir überhaupt keine Miet- oder anderen Abgaben haben, da wir ohne festen Job und Wohnsitz nirgendwo geführt sind, gelingt es uns ganz gut, ohne einen Beitrag von mir über die Runden zu kommen. Ich versuche, eine halbwegs adäquate Gegenleistung für seine Arbeit und seinen schier unerschöpflichen Optimismus zu erbringen, indem ich einkaufe, Essen zubereite und unsere Höhle so sauber halte, wie es eben möglich ist, aber ich glaube, Buster erwartet von mir eigentlich nur, dass ich weiter existiere. Ich bin sein zuverlässigstes Publikum, sein größter Fan, sein Coach, ich bin immer da und bestätige seine Existenz und sein Talent, indem ich rückhaltlos an ihn glaube. Und Buster braucht jemanden, der das tut. Er kann allein losziehen und die härtesten Jobs machen und die unangenehmsten Gespräche führen, aber er kann das nicht ohne Zeugen tun. Er braucht jemanden, der Buch führt, der ihn bestätigt in seinem Fleiß und seiner Beharrlichkeit, und das tue ich, das tue ich gerne und permanent und automatisch, denn rückhaltlos an jemand anderen als an mich selbst zu glauben, ist mein größtes und vielleicht einziges Talent. In einer Welt wie dieser sollte man das nicht unterschätzen.

Wenn Buster geht, weiß ich nichts mit mir anzufangen. Anfangs habe ich noch versucht, unseren kalten Raum heimelig herzurichten, aber das machte alles nur noch schlimmer: Es wirkte wie eine klägliche Grimasse, ein hämisches Grinsen, ein Sträußchen Wiesenblumen in einem abgeschlagenen Bierglas auf den abgewetzten, einzigen Tisch zu stellen oder ein Fetzchen buntes Papier vor der Glühbirne zu befestigen, um ihr Licht wärmer einzufärben – es wurde ohnehin nur ein undefinierbar schimmernder Fleck, der letztlich aussah wie dreckiges Licht. Außerdem verwässert so etwas die wenigen feststehenden Punkte meines nachgiebigen Charakters: Heimeligkeit ist mir nicht nur egal, ich versuche für gewöhnlich sogar aktiv, sie zu verhindern. »Zu Hause« gibt es für mich also nichts zu tun.

Lesen würde ich gern mal wieder, aber meine wenigen Bücher habe ich nun schon mehrfach gelesen und so hoffe ich jeden Tag darauf, dass Buster bei seinen Ausflügen in die Stadt bei einem Bücherschrank vorbeikommt. Ich versuche, darauf nur zu hoffen und es nicht zu erwarten, aber leider bin ich nicht gut im Enttäuschtwerden, weswegen ich abends immer auf der Bank sitze, damit ich möglichst früh sehe, wie Buster mit seinem federnden Schritt und leeren Händen die Allee durch den Wohnpark hinunterkommt, um genügend Zeit zu haben, die Enttäuschung zu überwältigen und aus meinem Gesicht zu vertreiben, bevor er mich erreicht. Die unheimliche Bibliothek im ehemaligen Haus der Fabrikdirektorin neben uns hat mehr als genug Bücher, aber ich kann mir keinen Umstand vorstellen, der mich dort hineintreiben könnte, noch nicht einmal die pure, alles verzehrende Langeweile, die ich jeden Tag empfinde.

Bliebe noch eine Sache, die ich sehr gerne tue und die ich, fantasiebegabt und genügsam wie ich bin, sehr gut kann: wichsen. Die einzige Tätigkeit, der Langeweile zuträglich ist, und zumindest davon habe ich genug. Aber ich kann es nicht: Aus dem Bett in das Zimmer hineinzusehen, ist mir nicht möglich, denn wer das vor Augen hat, ist zu nichts Schönem mehr fähig. Aus den großen, zu einer Art Veranda hinausgehenden Fenstern des Badezimmers hinauszusehen, geht auch nicht: Alles dort starrt zurück. Und wer kann schon an einem Ort, an dem stetig der Ozean aus der Decke tropft, die Augen schließen? Ich jedenfalls nicht.

Was tue ich also, wenn Buster fort ist? Ich musste ein System entwickeln. Nun, zunächst einmal gehe ich alles ab, wie eine Sheriffess. Allerdings eine Sheriffess, die sich fürchtet: Ich sehe nach, ob die Häuser um uns herum noch so stehen wie am Tag zuvor, ob das Glas in den Fenstern noch fehlt und die Vorhänge noch wehen, ob die Lampe noch brennt. Wenn mir an einer Stelle ein Vogelnest aufgefallen ist oder ein herabgefallener Ast – einmal sogar ein umgestürzter Baum – überprüfe ich, ob dieser neue Umstand gleichgeblieben ist, ob das Nest noch hängt und der Baum noch liegt. So gehe ich den ausgetretenen Pfad um die Fabrikhalle einmal herum, bis ich nach etwa drei Vierteln bei der Lampe angelangt bin, die immer noch brennt. Dort bleibe ich kurz stehen, ehrfürchtig, eingeschüchtert, und versuche, Titel auf Buchrücken zu erhaschen, ohne näher herangehen zu müssen. Es gelingt mir nie.

Ich weiß auch nicht, was ich tun würde, wäre das Licht auf einmal aus. Gemessen am Grad der Schrecklichkeit, die ich diesem Szenario zuschreibe, müsste ich dann wohl die Polizei rufen. Aber abgesehen davon, dass das lächerlich wäre und die Gerufenen wohl weitaus schrecklicher wären als die Lampe, würde das ein jähes Ende unserer den Umständen entsprechend gemütlichen Zwischensituation bedeuten: Mietloses Wohnen ist nicht erlaubt, schon gar nicht in Brachen. Und so fiebere ich jeden Morgen meinem persönlichen Höhepunkt entgegen, der brennenden Lampe – seltsam eigent