3,00 €

Mehr erfahren.

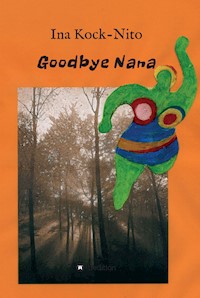

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Schlaghosen, Afro-Look, Discomusik, Pornofilme und der Duft nach grünem Apfel - die Siebzigerjahre lassen grüßen! Aber unter der bunten Flickendecke aus sorglosem Konsum und moralischer Freizügigkeit liegt der triste braune Herbst. Selbst drei Jahrzehnte nach dem Krieg ist die Vergangenheit nicht überwunden, trotz der Revolte der Achtundsechziger und aller politischer Aufarbeitung. Studentische Wohngemeinschaften in maroden Abbruchhäusern versuchen sich in Selbstfindung und diskutieren in verräucherten Kneipen die Abschaffung des Establishments. Andere flüchten in die Scheinwelt der Drogen oder in den Untergrund. Die Vorlesungen an den Universitäten sind hoffnungslos überfüllt, und so genau weiß keiner, was er da eigentlich studiert. Es ist keine leichte Zeit für eine junge Studentin. Margret schwimmt hilflos mit im Strudel der Ereignisse und möchte am liebsten "nur ganz weit weg". Das Studium interessiert sie nicht besonders, das Gerede der Freunde langweilt, und die Eltern sind meistens peinlich. Selbst die große Liebe hält nicht, was sie einmal versprochen hat. Erst als ein Mord geschieht, wird ihr klar, dass sie die Dinge - und ihr Leben - selbst in die Hand nehmen muss. "Goodbye Nana" ist ein nostalgischer Rückblick auf die Siebzigerjahre und ein Abschied von den Träumen der Jugend. Es ist aber auch ein verzwickter Kriminalfall, in dem Täter und Opfer nicht immer klar zu unterscheiden sind. Denn es geht um Geschehnisse aus der Vergangenheit, die eigentlich keiner wissen will - außer Margret. Sie macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Und kommt ihm gefährlich nahe...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ina Kock-Nito

Goodbye Nana

© 2016 Ina Kock-Nito

Umschlag, Illustration: Ina Kock-Nito

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback

978-3-7345-7697-3

e-Book

978-3-7345-7698-0

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

„Good bye na na...“ Das Haus stammte aus dem Anfang des Jahrhunderts. Damals hatte man noch solide gebaut. Durch die dicken Wände drang die Musik nur gedämpft, obwohl sie die Anlage voll aufgedreht hatten. Wahrscheinlich ging jetzt die Party richtig los, nachdem „mann“ die Weiber rausgeschickt hatte. Good bye Mädchenträume...

Nebenan soffen die Männer und gaben sich die Kante, und hier hockten wir Mädchen auf der Kante einer vergammelten Matratze, starrten die Wand an und hatten keine Ahnung, was wir machen sollten. Noch nicht einmal was wir sagen sollten. Es war einfach nur peinlich.

Die fremde Frau lag auf dem Bett, wie sie gekommen war, ihren noch immer feuchten Mantel über sich geworfen wie ein Soldat im Unterstand. Selbst die schmutzigen Stiefel hatte sie angelassen. Sie zitterte vor Kälte oder Wut und schniefte leise vor sich hin. Dann heulte sie wieder los: „Der Scheißkerl hat mir die Kinder genommen!“ Der Satz war ein einziger lang gezogener Schmerzenslaut. Tränen und Rotz liefen ihr über das Gesicht. Es schien ihr nichts auszumachen, dass wir daneben saßen. Wir waren nicht wichtig, nur der unbekannte Scheißkerl zählte.

„Aber das kann er mit mir nicht machen. Ich bring ihn um, den Arsch, ich mach ihn fertig, die Sau, das soll er mir bezahlen...“ Jetzt jammerte sie wieder nach ihren Zwillingen. Die würde er nicht bekommen, der Scheißkerl, eher würde sie ihn umbringen. Oder sich. Oder ihre Kinder. Oder sonst jemanden.

Die Wand vor uns war nur einen Meter entfernt. Es war ein enges hohes Zimmer, ein richtiger Schlauch, eben Altbau. Es gab nur diese eine Matratze auf dem Boden, für mehr Möbel war kein Platz. Deshalb mussten wir bei der Fremden auf der Bettkante sitzen wie bei einem Krankenbesuch oder einer Totenwache. An der Wand hing ein Poster, auf dem Einstein uns die Zunge herausstreckte. Daneben hatte jemand mit Filzstift geschrieben: „Alles ist relativ...“ und ein anderer mit Kugelschreiber ergänzt: ... „beschissen“.

Ich hatte die Relativitätstheorie nie richtig verstanden. Musste ich auch nicht, schließlich studierte ich nur Englisch und Biologie auf Lehramt. Aber wenn ich die Siebzigerjahre beschreiben sollte, würde ich es mit der Relativitätstheorie tun: Raum und Zeit werden von unterschiedlich bewegten Betrachtern verschieden wahrgenommen, es gibt keine universell gültige Ordnung mehr, jeder sieht die Uhren des anderen langsamer gehen und dessen Maßstäbe verkürzt. Und all das fällt im Alltag gar nicht auf. Sondern erst bei Lichtgeschwindigkeit, aber wer hatte die schon? Die Zeit verging so zäh wie Lebertran, der von einem Löffel tropft. Und schmeckte genauso scheußlich.

Nein, dieses Jahrzehnt war nicht mein Ding. Sex, Drugs and Rock’n Roll... Drogen vertrug ich nicht, in der Disco wurde mir schlecht, und mit dem Sex hatte ich es auch nicht so. Bei Schlaghosen bekam ich eine Gänsehaut und bei Plateausohlen das schlichte Grauen. Und die psychedelischen Farben konnte ich schon gar nicht ab. Apfelgrün, zitronengelb und orange machten mir Magendrücken. Aber es konnte noch so kreischbunt sein, der Hintergrund war immer braun. Braun wie die Blätter im Herbst, braun wie die deutsche Vergangenheit. Der Cordbezug der Matratze, auf der wir saßen, war braun, die Lederjacken der Kommunarden, ihre Pfeifen und der Tabak, die Coca-Cola im Cuba libre, der Flokati im Wohnzimmer – alles braun.

Das war wohl der „Vergangenheitslichtkegel“ von Herrn Einstein, alle Punkte, die einen irgendwie noch erreichten. Wenn man das Licht in seine Spektralfarben zerlegte, kam Braun heraus. Da konnten sie noch so rot tun, ich traute ihnen nicht. Das ganze Gerede von Politik ging mir sowieso auf den Wecker.

Als die Frau auf der Matratze auftauchte, hatten sie auch getan, als sei es eine hoch gefährliche politische Aktion. Die Fremde mit der dicken Brille hieß Marike oder so ähnlich und war die Frau von irgendwem, der Redakteur von irgendwas war. Durch die WG war ein ehrfürchtiges Raunen gegangen: Die Frau vom Doll oder Proll brauchte ein Quartier, weil sie sich im Untergrund befand. Jetzt lag sie bei uns im zweiten Stock. Die Zeitung von dem Redakteur hieß „Konkav“, und sie lasen sie alle, weil sie einen politischen Anspruch hatte. Aber vor allem deswegen, weil „ganz scharfe Weiber“ drin waren. Deshalb hatten sie auch Wunder was gedacht, wer da kam, und dann war es eine kleine Unscheinbare mit Brille. Immerhin war es die Frau vom Doll oder Proll, und sie sollte erzählen, wie der so war, privat und politisch. Das wollte sie aber nicht, sondern hatte gleich Schaum vorm Mund, als sie den Namen hörte, die Sau, der Arsch, der Mistkerl. Sie spuckte Gift und Galle und jede Menge revolutionäres Vokabular aus. Deshalb sahen die Männer zu, dass sie sie los wurden, und sagten, die Weiber sollten nach nebenan gehen. Sie war mit einem kleinen Krummbeinigen mit wirren Haaren gekommen. Der hieß Rudi und sah aus wie ein Schimpanse. Er durfte bleiben und ließ sich jetzt mit den anderen volllaufen.

Leider war ich als Studentin mitten drin in den Siebzigern. Deshalb musste ich mich in der Kommune Kinsky herumtreiben und bei der abgehalfterten Frau von einem windigen Redakteur auf einer schmierigen Bettkante sitzen. Nur der Himmel oder Einstein mochten wissen, wie viele nackte Körper hier schon in verschiedenen Bewegungszuständen ihre Energie gekrümmt hatten und zeitgleich darüber gerutscht waren. Ich hatte sogar die Wohnung putzen müssen, zusammen mit Manou, die nun neben mir saß.

„Die Weiber putzen die Wohnung“, hatte Koschka verkündet. Klar, die Weiber mussten putzen, kochen und auch mal die Hemden der Genossen durchs Wasser ziehen. Soviel zur Befreiung der Unterdrückten... aber hier war ja nicht Vietnam oder Nicaragua. Also ließen wir ein bisschen den alten Staubsauger laufen, stellten uns auf den Balkon und rauchten. Das hieß, Manou rauchte, und ich genoss die Aussicht auf den Hinterhof. Es war Ende Oktober und der kümmerliche Baum gegenüber schon ohne Blätter. Wir fröstelten, nicht nur wegen des Nieselregens, sondern weil etwas wie Tod und Verwesung in der Luft lag. Außer uns wohnten in dem Viertel nur alte Leute. In dem Haus auf der anderen Hofseite schlurfte eine Greisin zu ihrem Fenster. Die grauen Haare hingen ungekämmt auf einen schlampigen Morgenrock, der den Ansatz welker Brüste sehen ließ. Wir schüttelten uns.

„Möchtest du so aussehen?“ Das Grauen, das uns gepackt hatte, kam wohl auch von dem Wissen, dass wir eines Tages genau so aussehen würden. Aber jetzt noch nicht. Erst mal wollten wir was erleben.

Die Alte murmelte etwas in unsere Richtung, wahrscheinlich „langhaarige Bombenleger“ oder „Haschischfresser“ oder im besten Fall „studentische Tagediebe“, falls sie über ein elaboriertes Vokabular verfügte. Die Kommune war nicht sehr beliebt im Viertel, zu viele laute Partys und vor sich hin rostende Fahrräder auf dem Bürgersteig.

Jedenfalls hatte sich wieder einmal die Frage gestellt: Mit BH oder ohne? Die Zeitschrift Brigitte behauptete, ohne würde er irgendwann hängen. Auf der anderen Seite trainierte Oben ohne die Muskulatur, also müsste er davon straffer werden. Ich konnte mich nicht entscheiden und ging mal mit und mal ohne, aber ich hatte ohnehin nicht viel, deshalb war es wohl egal.

Wir gingen zurück ins Wohnzimmer, und Manou nahm Koschkas Deospray vom Küchenbord. Für jemanden, der die ganze Konsumscheiße entschieden ablehnte, hatte er eine Menge Kosmetikartikel, und nicht die billigsten. Koschka war eitel. Der rote Bart und die schon lichter werdenden roten Haare wurden ausgiebig gepflegt. Ich hatte ihn sogar schon einmal dabei ertappt, wie er seine Augenbrauen nachstrichelte. Wahrscheinlich meinte er, marxsche Büschel würden ihm mehr Autorität verleihen.

Manou zog einen Kondensstreifen hinter sich her und versprühte großzügig Deonebel in allen Zimmern, sogar auf dem Klo. Irisch Moos. Es roch jetzt schon viel besser in der Wohnung, aber das kam wohl auch vom Lüften. Wir holten vier Literflaschen Lambrusco aus dem Lädchen an der Ecke und zwei Packungen Graubrot von der billigen Sorte. Wie immer legte ich das Geld aus und wusste schon, dass ich es nie wiedersehen würde. Ein Topf mit Griebenschmalz stand noch unter der Spüle. Wie es ihn dahin verschlagen hatte, wusste keiner, aber Schmalz wurde ja nicht schlecht.

Nach diesen anstrengenden Vorbereitungen waren wir ziemlich erschöpft und natürlich gespannt, welche Berühmtheit da auftauchen würde. Das tat sie dann im wahrsten Sinn des Wortes, sie sah aus, als hätte man sie aus dem Wasser gezogen. Vielleicht war sie zu Fuß gekommen, denn draußen regnete es heftig. Sie hatte einen von diesen Fellmänteln an, die immer rochen wie nasser Hund, und ihre Haare sahen aus wie angeklatscht. Der Freund namens Rudi trottete hinter ihr her wie ein begossener Pudel oder eher wie ein begossenes Äffchen. Ein Dutzend Kommunarden hatte sich erwartungsvoll versammelt und lümmelte auf den Polstern und dem Teppich im Wohnzimmer.

Sie verschnaufte nur kurz, rieb ihre Brillengläser an der Unterwäsche trocken und ratterte dann los wie ein Maschinengewehr. Vom politischen Kampf, der bewaffnet sein sollte, denn weil der Feind gegen uns Front macht, müssten wir Front gegen den Feind machen, weil das der Beweis ist, dass wir zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen haben, was aber das imperialistische Ausbeutersystem erst mal kapiert haben muss, und um ihm das deutlich zu machen, müssten wir alle Kräfte des Widerstands mobilisieren und auf Seiten des revolutionären Volkes stehen, denn unser Standpunkt ist der des Proletariats und der breiten Volksmassen, aber das werden die einheimischen Reaktionäre niemals einsehen, weshalb es zu einem Verzweiflungskampf kommen muss, der mit Waffengewalt und mit den Mitteln der Sabotage...

Es war ziemlich einschläfernd, und einige nickten bald weg, wahrscheinlich auch von dem schweren Rotwein und weil in der Wohnung schon wieder Sauerstoffmangel herrschte. Weil die Frau optisch nichts hermachte und immer nur über sich selbst reden wollte, hatten die anderen, die das auch wollten, sie schließlich rausgeschickt. Die Weiber sollten mitgehen. Dann wurde Musik aufgelegt. „Good bye na na...“ Wahrscheinlich rauchten sie erst mal ein Pfeifchen und erholten sich von der Enttäuschung.

Die Musik wehte zu uns herüber wie dumpfe Trommelwirbel aus einem indischen Ashram. Man wollte die Handflächen zusammenlegen und sich sanft dazu im Takt wiegen. „Hey hey na na. Listen to me now. He’s never near you to comfort and cheer you when all those sad tears are fallin’ baby...“

Die Frau hinter uns jammerte weiter in auf und ab schwellenden Klagetönen, eine eintönige Litanei, als sei sie ein antikes Trauerweib. Sie sah überhaupt nicht aus wie eine Marike, die ich mir eher vorstellte wie Frau Antje aus der holländischen Käsewerbung. In Gedanken nannte ich sie Medea. Mit den hohlen Wangen und den tiefliegenden Augen wirkte sie wie eine griechische Tragödin. Die feuchten Haare ringelten sich um ihren Kopf. Sie redete schon wieder von ihren Zwillingen, eher würde sie ihnen was antun, als dass der „Arsch“ sie kriegte. „Medea verschlingt ihre Kinder“, das war eine griechische Sage mit Jason und den Argonauten. Und ein Drama von Anouilh.

Eine revolutionäre Theatergruppe hatte „Medea“ aufgeführt in den „Katakomben“, wo alle im Dunkeln auf dem Fußboden saßen, rauchten, Wein tranken und knutschten. Neben mir hatte einer Erdnüsse geknackt und versucht, ab und zu seine Hand zwischen meine Schenkel zu schieben. Von dem Gestank und dem Gefummel war mir fast übel geworden. Irgendwann war ich einfach gegangen, ohne den Schluss abzuwarten. Schade, so wusste ich nicht, wie es geendet hatte. Wahrscheinlich nicht gut, denn diese Medea kannte nichts als Hass auf den Mann, der sie verstoßen hatte. Erst war sie noch mit ihm umhergezogen, obwohl das auch kein glückliches Leben gewesen war, weil keiner die beiden haben wollte. Als es ihm reichte mit dem Umherziehen, hatte er sich für ein bürgerliches Leben entschieden, während sie weiter als Gesetzlose kämpfen wollte. Und am Ende dann sich und ihre Kinder wahrscheinlich umbringen würde wie in der antiken Vorlage.

Ich wusste nicht, was dieser Proll ihr angetan hatte, außer dass er sie rausgeschmissen und wohl das Sorgerecht für die Kinder bekommen hatte. Jedenfalls hatte sie das total aus der Bahn geworfen. Sie hetzte gegen die politischen Verhältnisse in der BRD, aber in Wahrheit meinte sie den Roll oder Troll, ihren Verflossenen. Wahrscheinlich hatte er sie sitzen lassen wegen einer anderen, einer Glauke wie in der griechischen Sage, und jetzt würde sie alles vernichten, was sich ihr in den Weg stellte, den Kroll, ihre Kinder und am Ende sich selbst. Und auf einem mit Drachen bespannten Wagen eine Blut- und Brandspur durch Deutschland ziehen. Alles nur, weil sie von Eifersucht zerfressen war. Ein klassischer Fall...

Ich verstand nicht, wie jemand eifersüchtig sein konnte. Wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment. In den meisten Fällen lohnte schon das erste Mal nicht, und man kam gar nicht in Versuchung, es ein zweites Mal zu probieren. Ich war sicher, die Mädchen neben mir dachten das gleiche.

„Dumme Gänse!“, giftete Marike-Medea. Sie ließ nun ihre Aggressionen an uns aus. Wir würden sie nicht verstehen ... Natürlich nicht, wir waren zehn Jahre jünger und hatten keine Kinder. Und uns hatte auch kein Roll oder Groll das Leben kaputt gemacht. Wir zogen schuldbewusst die Köpfe ein, mehr weibliche Solidarität konnte sie von uns nicht erwarten.

Wir saßen auf der Matratzenkante wie die drei Parzen: Nona, Decima und Morta. Oder die Nornen, je nach mythologischem Hintergrund: Urd, Verdandi und Skuld. Unsere eigenen Namen waren auch mythisch, denn sie waren nicht echt. Niemand trug in den Siebzigerjahren seinen richtigen Namen, höchstens Langweiler wie die Furie hinter uns mit ihrem monotonen Geheul. Ich hieß Greta, deshalb sagten die meisten Garbo zu mir. Rechts von mir saß Manou, die eigentlich Marion hieß, aber den Namen nicht mochte, und auf der anderen Seite Perdita. Der Name war so dämlich, dass es vielleicht doch ihr richtiger war.

Auf Manou war ich neidisch, weil sie kurze schwarze Locken und grüne Augen hatte und einen tollen Namen. Ich hieß nur Margret, das klang fad und blöd. Als meine studentische Karriere begann, hatte ich mich Greta getauft und war nun „die Garbo“. Das passte gut, weil ich fast immer eine Sonnenbrille trug und die Haare schulterlang und dunkel getönt. Die Brille hatte ich mir zugelegt, weil sie eingeschliffen war und ich damit besser sehen konnte. Die Haare hatte ich mir gefärbt, weil es alle taten. Niemand trug in den Siebzigerjahren seine natürliche Haarfarbe, alle Frauen färbten sich rot oder blond oder rabenschwarz. Ich war wohl die einzige, die mausbraun schick fand. Ich färbte mich mal blond und mal brünett, so dass irgendwas dazwischen herauskam, nämlich haargenau die Farbe, die ich von Natur aus auch gehabt hätte. Ich hätte also ganz natürlich gehen können, aber dann wäre ich mir ungepflegt vorgekommen. Irgendwie gehörte sich das damals nicht. Die meisten Frauen hatten sogar Perücken oder Haarteile, die sie zwar niemals trugen oder höchstens abends, aber ununterbrochen kauften. Das war wie im Rokoko, wo die Leute auch ziemlich ungewaschen in ausgeflippten Klamotten und mit übertriebenen Frisuren herumliefen.

Perdita hatte lange weißblonde Haare mit dunklem Ansatz. Ich kannte sie nicht näher, ich hatte sie aber oft im Mao gesehen. Das war Mannis Oststadtlokal, wo sie hinter der Theke stand und bediente. Die Studenten machten sich einen Spaß daraus, sie zu veräppeln: „Perdita, kannst du Latein?“

„Nö.“

„Perdita, weißt du, was das heißt?“

„Nö.“

„Na, die Verlorene.“ Dann gab es jedes Mal ein großes Gelächter. Weil sie den Witz aber jeden Abend mindestens drei Mal hörte, nahm ich an, dass sie inzwischen wusste, dass sie eine Verlorene war, auch wenn sie kein Latinum hatte. Ich hatte keine Ahnung, wer sie heute Abend angeschleppt hatte. Manou war die feste Beziehung von Roderick, dem zweiten Mann in der Kommune. Ich war die Freundin von Koschka und sozusagen die Frau vom Häuptling und hatte es somit am weitesten gebracht.

Marike wollte uns nun nicht mehr sehen. Wir sollten uns „vom Hocker“ machen, in unserem Fall also von der Matratze. Wir fragten höflich, ob sie noch was brauchte. Nein, nichts, nur verschwinden. Und den Rudi reinschicken zu ihr. Er wäre der einzige, der sie verstünde, er hätte auch ein Kind.

„Wer ist Rudi?“, fragte Perdita, und Manon sagte: „Der Schimpanse“, woraufhin sie sofort Bescheid wusste. Wir verkrümelten uns also ins Wohnzimmer und dann auch gleich auf den Flur, weil wir keine Lust hatten, die ganze Nacht mit den vollgekifften Genossen abzuhängen. Rudi hatte auch schon einiges intus und torkelte gegen die Trittleiter, als er Richtung Schlafzimmer trabte. Die Kinsky-Kommune war mal wieder am Renovieren, Koschka baute eigenhändig eine Ablage über dem Eingang, eine etwas wackelige Konstruktion aus Spanplatten, die bedrohlich über der Haustür schwebte. Er war noch einigermaßen nüchtern und fing uns im Treppenhaus ab.

„Gebt mal eure Perser, Marike braucht Papiere.“ Manon und Perdita holten gehorsam ihre Personalausweise aus der Handtasche, aber ich sträubte mich.

„Wozu braucht sie Papiere?“

„Weil sie auf der Flucht ist.“ Aber was konnte sie schon mit meinem Personalausweis anfangen, sie sah doch ganz anders aus? Und das Alter und die Größe stimmten auch nicht, noch nicht einmal die Augenfarbe.

„Kann man alles ändern. Gibt Experten dafür, die fälschen das hin.“ Und was sollte ich machen ohne Ausweis, mir einen neuen fälschen?

„Red keinen Unsinn! Du gehst zum Einwohnermeldeamt und sagst, dass du deinen verloren hast, und beantragst einen neuen. Ist doch kein Akt.“ Koschka wurde ungeduldig. „Stell dich nicht so an, ein bisschen mehr Solidarität bitte.“ Ich wollte aber nicht solidarisch sein und lieber meinen Ausweis behalten. Ich hatte erst letzten Monat einen neuen bekommen, weil meine Mutter den alten in der Waschmaschine gewaschen hatte, und es war ein Riesenaufwand gewesen, vor allem, weil ich auch einen Pass beantragt hatte. Wozu ich den brauchte, war mir nicht ganz klar. Aber es gab mir ein gutes Gefühl, ihn in der Handtasche zu wissen. Ich war sozusagen bereit, jederzeit aufzubrechen, in ein fremdes Land, in eine andere Zeit, in ein neues Leben. Nicht dass ich Anlass zu dieser Hoffnung gehabt hätte... Vielleicht sollte ich ihm den geben? Meinen Jugendherbergsausweis hatte ich bei der Gelegenheit auch erneuern lassen. Wenn ich ihm den anböte, würde er sich veralbert vorkommen und ausrasten.

Ich hatte für die ganze Aktion dreimal zur Kreisverwaltung nach Hagen am Bohnenberg fahren müssen, was ziemlich weit weg war, und hatte ewig auf dem Gang herumgestanden. Genug Geld hatte es auch gekostet. Und der Kerl, der mich bedient hatte, war mehr als unangenehm gewesen, so ein schmieriger Typ, der mir auf den Busen starrte und mir beim Ausfüllen die Hand führen wollte. Dauernd tatschte er an mir herum, und ich konnte mich nicht wegdrehen, ich wollte ja was von ihm. Ich sah ihn wieder vor mir in seinem staubigen Kabuff, wo er nichts zu tun hatte, außer Papiere zu stempeln. Die Siegel und Stempelkissen hatte er akkurat vor sich aufgereiht und hinter sich ein hohes Regal mit den Formularen und jungfräulichen Papieren. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich dem noch einmal auszusetzen.

„Ich weiß, wo es Ausweise und Pässe gibt“, sagte ich vorsichtig. „Und zwar blanko. Ist doch viel praktischer, dann muss man nur noch den Namen einsetzen und das richtige Foto aufkleben.“ Das sparte jede Menge Fälschergebühren, so was Illegales war bestimmt nicht billig.

„Wo denn?“ Koschka war sofort interessiert.

„In Hagen auf dem Landratsamt. Stempel liegen da auch rum, da braucht man keine falschen. Und die sind dann echt, falls sie in eine Polizeikontrolle kommen sollten, die Marike und ihr Schimpanse.“ Vielleicht würden sie bei dem eher nach einer Hundemarke fragen, so behaart wie der war.

„Rudi“, verbesserte mich Perdita. Sie schien auf haarige Männer zu stehen. Koschka wollte darüber nachdenken. Aber unsere Ausweise wollte er trotzdem einkassieren, erst mal und für alle Fälle. Wir könnten sie ja wiederkriegen, wenn er vielleicht die aus Hagen besorgt hätte. Ich sagte schnell, ich hätte meinen gar nicht dabei und presste meine Tasche an mich. Er sah aus, als ob er unangenehm werden wollte, nölte dann aber nur: „Du, das find ich echt nicht gut von dir, dass du die Genossen im Stich lässt“, und Manou und Perdita sahen mich vorwurfsvoll an. Na gut, dann sollte er meinen Pass haben, ich wusste sowieso nicht, wozu ich mir den besorgt hatte und weshalb ich ihn immer bei mir trug. Vielleicht weil ich vom Verreisen träumte... Aber es sah nicht so aus, als würde ich in absehbarer Zeit aus dem Kaff hier herauskommen. Vielleicht sollte ich auch in den Untergrund gehen wie Marike und ihr Rudi, da würde ich von Stadt zu Stadt gereicht und könnte Deutschland wenigstens von unten kennen lernen.

Wir Mädchen gingen noch ein Stück zusammen durch die regennassen Straßen. Vor dem Park machte sich Perdita davon in Richtung Mao und Oststadt, weil sie noch eine Schicht in der Kneipe hatte. Manou blieb an meiner Seite.

Ich wunderte mich, was sie dort wollte, eigentlich wohnte sie in der Kinskyallee, weil sie sowieso jede Nacht bei Roderick pennte. Sie murmelte was von „frische Luft schnappen“. Es regnete nicht mehr, nur von den Ästen tropfte es noch, und der Weg war schmierig. Ich musste ein ziemliches Stück durch den dunklen Park gehen bis zur Ellenstraße, wo ich wohnte, aber ich hatte keine Angst. Zwischen Bäumen und Gebüsch kam ich mir sicherer vor als zwischen Häusern und Mauern, ich war kein Kind der Großstadt, sondern ein richtiges Landei. Ich hatte immer nur auf dem Dorf gewohnt, bis ich zum Studium in die Stadt musste. So richtig wohl fühlte ich mich hier nicht.

Wir gingen an der kleinen Mensa vorbei, die eine provisorische Einrichtung war, weil an der großen gebaut wurde. An der Universität war vieles provisorisch, denn sie war erst seit kurzer Zeit eine. Vorher war sie eine Technische Hochschule gewesen, an der man nur Naturwissenschaften und technische Fächer studieren konnte. Aber dann kam die „Bildungsreform“ und alles, was bis drei nicht auf dem Baum war, wurde eine Universität. Dazu kamen noch die Bildungseinrichtungen, die auf der grünen Wiese entstanden. Wer nur einigermaßen in der Lage war, ein Manuskript zu halten, wurde Dozent. Trotzdem gab es nicht ausreichend Platz für die Studenten, nicht genügend Professoren und nicht genug Geld. Alle Hochschulen litten an permanenter Überfüllung und Unterfinanzierung. Es war alles sehr behelfsmäßig, und richtig zum Studieren kam man in dem Chaos nicht.

Natürlich wollte Manou was von mir. Sie druckste erst ein bisschen herum, dann fragte sie, ob ich ihr Geld leihen könnte.

„Klar, wie viel brauchst du?“ Es war bekannt, dass ich „reich“ war. Im Vergleich zu den anderen, die nur ab und zu irgendwelche Jobs hatten, verdiente ich regelmäßig Geld, nicht viel, aber für studentische Verhältnisse ganz gut. Und zwar mit dem Fotografieren, oder eher mit dem fotografiert werden. Es war nichts Dolles, ich war kein Fotomodell oder so, sondern nur jemand, der für billiges Geld einsprang, wenn ein Gesicht für einen Möbelkatalog oder ein Paar Beine für ein örtliches Schuhhaus gebraucht wurden. Ich wurde auch nicht über eine Fotoagentur gebucht, sondern bekam die Jobs über das Städtische Arbeitsamt oder über die Studentische Arbeitsvermittlung, und bezahlt wurde ich meistens stundenweise.

„Ich brauch es dringend.“ Ich hätte jetzt fragen müssen wozu, aber es interessierte mich nicht besonders, und sie würde schon ihre Gründe haben. Sie musste es aber loswerden.

„Ich bin schwanger!“ Ich muss sie wohl doch etwas schockiert angesehen haben, denn sie fauchte mich an: „So was passiert eben!“ Und nun musste sie nach Holland, in Deutschland konnte man ja leider nicht abtreiben. Aber Amsterdam war ja schön, die Coffeestuben und die Hausboote und nette Leute. Aber leider nicht ganz billig. Roderick würde sie mit dem Auto fahren, da sparte sie die Zugfahrkarte, aber da waren das Benzingeld und vielleicht zwei Übernachtungen und natürlich die Arztrechnung.

Der Regen tropfte von den kahlen Ästen, und der Wind wimmerte im Gebüsch. Mich fror bei dem Gedanken, dass sich jemand sein Kind aus dem Leib reißen ließ. Aber sie nahm es ganz gelassen. Sie hatte es schon einmal gemacht, deshalb regte es sie nicht mehr auf. Beim letzten Mal wären es sogar Zwillinge gewesen. Ich fand es ziemlich gruselig, war heute der Abend der Mütter, die es nicht sein wollten oder durften? Die eine wollte um jeden Preis ihre Kinder zurück haben und die andere sie um jeden Preis loswerden, das machte doch keinen Sinn! Ich fragte vorsichtig, ob sie mal mit Roderick geredet hätte, vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, dass sie das Kind behalten könnte. Nein, da hätte er sich ganz klar ausgedrückt: Wenn sie ihm mit einem Kind käme, sei es aus.

„Ich bind mir doch keine Frau mit einem Gör ans Bein. Meine Alten würden ausflippen! Die jammern sowieso darüber, was sie mir jeden Monat zahlen müssen, immer dieselbe Leier mit was Anständiges studieren und endlich fertig werden, ich kann’s schon nicht mehr hören. Und bild dir nicht ein, dass ich freiwillig zahlen werde.“ Er hatte die Augen zusammengekniffen und sie misstrauisch beäugt. „Vielleicht ist es ja gar nicht von mir?“ Das hatte sie am meisten getroffen. Wie er sie angesehen hätte mit diesen kalten Augen. Dabei hätte sie sich in die zuerst verliebt, damals... Jedenfalls sollte sie sehen, wie sie es los würde. Wenn ich so was hörte, war ich froh, mich meist erfolgreich um den Beischlaf herumzudrücken.

„Was ist mit deinen Eltern? Vielleicht können die helfen?“ Vielleicht würden sie sich freuen, ein Enkelkind zu bekommen. Ich malte mir die glücklichen Großeltern aus: „Und später kannst du dann immer noch heiraten.“ Sie schüttelte energisch den Kopf.

„Meinst du, ich versau mir das Studium? Meine Eltern würden mich sofort nach Hause holen. Da kann ich dann sitzen mit meinem dicken Bauch und mir das Gewimmer von den Alten anhören. Alles, bloß das nicht!“ Das konnte ich verstehen. Mich überlief eine Gänsehaut, als ich mir vorstellte, ich müsste wieder bei meinen Eltern unterkriechen. Deshalb passte ich ja so auf, dass nichts passierte. Die beste Verhütung war, es gar nicht erst darauf ankommen zu lassen. Wie war es überhaupt passiert? Wahrscheinlich hatte Roderick nicht aufgepasst. Obwohl... es gehörten ja immer zwei dazu.

„Nimmst du nicht die Pille?“

„Vertrag ich nicht. Die macht mich dick, ich geh davon auf wie ein Hefekloß. Wenn man nur ein Meter sechzig ist, hat man es nicht so einfach mit der Figur!“ Sie sah mich anklagend an, und ich fühlte mich schuldig, weil ich dünn und groß und nicht schwanger war. Geld war das wenigste, um das wieder gut zu machen.

In Wirklichkeit fühlte ich mich schlecht, weil ich dazu beitragen würde, ein Kind abzutreiben. Ich musste nicht bei Professor Freud nachlesen, um mir das klar zu machen. Selber schuld, dass ich einen Schuldkomplex hatte! Leider war ich inzwischen so belesen in psychologischer Literatur, dass ich in der Regel sofort wusste, was mit mir los war. Wahrscheinlich jede Menge verdrängte Gefühle und ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität und dann ein Kindheitstrauma. Mir fiel nur gerade keines ein, obwohl es bei meiner repressiven Erziehung und dem autoritären Vater bestimmt jede Menge gab. Wahrscheinlich alle im seelischen Untergrund verschwunden, wo sie ihr konspiratives Unwesen trieben.

Und wenn es gar kein Schuldkomplex war und ich mich tatsächlich im strafrechtlichen Sinne schuldig machte? Immerhin war Abtreibung eine Straftat, und ich leistete sozusagen Beihilfe. Mir fiel der alte Witz ein von dem Patienten, der zum Psychiater kommt wegen seiner Minderwertigkeitskomplexe. Nach der Untersuchung sagt der Arzt: „Ich kann sie beruhigen. Sie haben keine Minderwertigkeitskomplexe. Sie sind minderwertig.“

Minderwertigkeitskomplexe hatte ich auch. Zum Beispiel den anderen Mädchen gegenüber, die alle schicker und lässiger waren als ich. Wie Manou, der es nichts ausmachte, mal eben nach Amsterdam zu fahren und so ganz nebenbei den kleinen Unfall mit dem Kind aus der Welt zu schaffen.

Sie merkte, dass ich immer noch überlegte und vor mich hin grübelte, und giftete: „Du könntest mal ein bisschen weibliche Solidarität zeigen! Außerdem... mein Bauch gehört mir.“ Ich dachte an die Frauen auf dem Titelblatt vom Stern: „Wir haben abgetrieben.“ Es waren lauter berühmte Gesichter dabei gewesen, man hatte sich schon gewundert. Jedenfalls befand sich Manou in guter Gesellschaft und an vorderster Front im weiblichen Kampf gegen die bürgerliche Moral. Nur ich war wieder mal total verklemmt und fühlte mich als spießbürgerlicher Versager.

Wir hatten den dunklen Park hinter uns gelassen und standen nun auf der Straße. Hier brannten ein paar Laternen, wenn auch der nasse Asphalt das meiste Licht schluckte. In der trüben Beleuchtung konnte ich sehen, wie sie mich verächtlich fordernd musterte. Sie hatte einen dramatisches Augen Make-up mit viel Lidschatten. Wenn man ein dunkler Typ war, konnte man so was tragen. Ich wich ihrem Blick aus und seufzte. Neidisch und resigniert zugleich.

„Wie viel brauchst du? Ich kann aber frühestens übermorgen zur Bank gehen, morgen muss ich mich mal wieder in der Uni blicken lassen.“

„Dreihundert Mark. Oder besser fünfhundert, zur Sicherheit. Du bekommst sie bestimmt bald wieder, spätestens zu Weihnachten, da überweisen mir meine Eltern immer einen Batzen.“ Wir einigten uns auf vierhundert, und dass wir uns in den nächsten Tagen in der Cafeteria treffen wollten. Sie trabte davon, denn sie wollte noch ins Mao und ein bisschen mit den Genossen abhängen, und ich trottete weiter zu meiner Schlafstelle oder Studentenbude oder wie immer man meine derzeitige Behausung nennen mochte.

In der Ellenstraße brannte noch Licht in unserer Wohnung, und ich konnte die Treppe hoch und in die warme Küche gehen und mich erst mal entspannen. Es war hier zwar auch eine Art WG, aber wir wohnten ganz normal zusammen ohne ideologischen Überbau und ohne uns groß umeinander zu kümmern. Es war auch keine richtige Kommune, weil die Zimmer einzeln vermietet waren und wir nur die Küche gemeinsam hatten. Mein Zimmer war das kleinste und hatte nicht viel an Mobiliar, nur ein Bett, einen Schrank und ein Waschbecken mit einem Heißwassergerät darunter. Und einen sperrigen Ölofen, den ich nie benutzte, weil man dazu das Öl aus einem schmierigen Tank pumpen und in einer Gießkanne vom Keller nach oben tragen musste. Meine Tür stand ständig offen, und ich profitierte von der Wärme meiner Mitbewohner. Vor das Fenster hatte ich ein Schreibmaschinentischchen gequetscht und davor einen Stuhl, auf dem ich meine Kleider ablegen konnte. Für einen richtigen Schreibtisch war kein Platz, aber die meiste Zeit arbeitete ich ohnehin in der Bibliothek. Es war ein Glücksfall, dass ich das Zimmer bekommen hatte. Die ersten Semester hatte ich zu Hause wohnen und mit dem Zug in die Stadt fahren müssen, was anstrengend und blöd gewesen war, weil ich nirgends richtig mitmachen konnte. Aber dann hatte mein Vater irgendwie die Hausbesitzerin kennen gelernt, und die hatte gerade ein Zimmer frei gehabt und wohl einen Sonderpreis gemacht, und seitdem gehörte ich auch dazu.

In der Küche hatte Hanne die Teekanne auf das gelbe Keramikstövchen gestellt, und am Küchentisch saß Edu wie immer. Er wohnte nicht hier, hockte aber oft hier herum. Ich nahm mir auch einen Becher. Das Teelicht im Stövchen flackerte, und der Kandis knisterte.

„Na, wieder große Politik gemacht?“, fragte Franka. Sie war ein bisschen neidisch, weil ich so weit oben war und mit den Männern vom Asta ging und bei jedem Teach-in und Sit-in und überall, wo was los war, dabei war. Ich hatte gleich, als ich meine Bude hatte und dazugehören wollte, mir Koschka ausgeguckt. Ich kannte ihn von den Demos, wo er meistens das Mikrophon in der Hand hielt und große Reden schwang. Er kannte mich nicht, denn ich marschierte nur irgendwo in der Menge mit, und bei all den Regenjacken und Parkas fiel keiner auf. Nur die Leute mit der Flüstertüte auf dem Podium waren berühmt. Ich fand ihn toll mit den roten Haaren und dem roten Bart, seiner John-Lennon-Brille und dem alten Armee-Parka. Er war mein stiller Schwarm, aber unerreichbar. Jedes Mal, wenn ich ihn da vorne seine Reden schwingen sah, träumte ich davon, neben ihm zu stehen, als tapfere und kampfbereite Genossin an der Seite des mächtigen Comandante. Dann traf ich ihn in der Straßenbahn. Er saß vorn mit einigen Genossen, und sie alberten mit dem Schaffner herum. Die Bahn war fast leer, sodass er mich nicht übersehen konnte. Ich wusste, es war meine Chance, und ich durfte sie nicht verpassen. Als Frau allein an der Uni konnte man einpacken. Da hätte ich bei meinem Studiengang nur die Wahl gehabt zwischen Leseratte im anglistischen Seminar oder Labormäuschen in der Biologie.

Es war ganz einfach gewesen. Ich hatte ihn verheißungsvoll angesehen, ein bisschen mit meiner Brille gespielt, dann mit meinen Haaren, dann wieder ein tiefer Blick. Es brachte ihn dermaßen aus dem Gleichgewicht, dass er die Halteschleife losließ und fast der Länge nach hingeschlagen wäre. Er lachte wie ein Ziegenbock und fand es witzig, und ich auch. Wir stiegen zusammen aus, und ich ging mit ihm in die Kommune Kinsky, wo er mir alles zeigte, auch die Matratze im Schlafzimmer. Damit waren die Formalitäten erledigt, und ich war offiziell „die Alte vom Koschka“ und damit persona non grata für alle anderen und konnte von meinem Status profitieren.

Franka studierte Meteorologie, weil Frank das auch machte. Sofort als sie ihn kennen lernte, hatte sie das Studienfach gewechselt und war nun fasziniert von Kumuluswolken, Regenmengen und Windgeschwindigkeiten. Weil Frank das auch war. Der war bei ihr eingezogen, und die beiden teilten sich ihr Zimmer. Eigentlich teilten sie sich alles, das Zimmer, die Studienfächer, die Bücher... sogar die Klamotten und den Namen. Franka hieß eigentlich Ulrike, und Frank auch anders, aber sie nannten sich Frank und Franka wie Pat und Patachon.

Frank war im Stadtbad, weil heute Männerbadetag war. Deshalb lungerte sie ohne ihn in der Küche herum und brauchte jemanden zum Klatschen. Edu zählte nicht als Gesprächspartner. Gewöhnlich döste er am Küchentisch vor sich hin und gab nur ein dumpfes „Mmpf“ oder „Urgh“ von sich, wenn er etwas gefragt wurde. Oder sein berühmtes „Eh du“, wonach er seinen Namen hatte. Wie er richtig hieß, wusste ich nicht. Manchmal schlief er auch einfach ein. Einmal hatte er sich dabei den Rauschebart am Teelicht versengt, seitdem passten wir auf, wo wir das Stövchen hinstellten. Inzwischen hatte er die Matratzenwolle am Kinn etwas gekürzt, aber Franka rückte das Stövchen vorsichtshalber ans andere Tischende und tat sich dann wichtig mit dem Neuesten vom Tage.

„Die Panthen ist hier gewesen und hat schon wieder gemeckert, dass nicht geputzt ist. Dabei konnte sie gar nichts sehen im Treppenhaus, wo das Licht nur so kurz brennt.“ Die Treppenbeleuchtung ging immer schon nach wenigen Minuten aus, wahrscheinlich um Strom zu sparen. Man schaffte es kaum aufs Klo, das auf halber Treppe lag, und musste sich nachts mit einer Taschenlampe zurück tasten in die Wohnung. Frau Panthen war unsere Vermieterin und sehr sparsam, um nicht zu sagen, geizig. Angeblich war sie eine arme Witwe, deren ganzes Vermögen in dem maroden Mietshaus steckte. Aber von meinem Vater wusste ich, dass es nicht ihr einziges war. Sie besaß mehrere Häuser in Uni-Nähe, die sie nur noch an Studenten vermieten konnte, weil sie eigentlich abbruchreif waren. Darauf spekulierte sie. Die Uni würde bald zu klein sein bei dem ständig wachsenden Ansturm der Bildungswilligen, sie platzte schon jetzt aus allen Nähten, und dann würde gebaut werden müssen, und sie würde ihre Grundstücke teuer verkaufen können. Mein Vater war beeindruckt von so viel Geschäftssinn. Ich fand es eher abstoßend. Für mich war das Kapitalismus pur und die Art von Eigentum, die schlimmer war als Diebstahl.

Sie kam regelmäßig zum Kontrollieren, ob wir auch alles in Ordnung hielten. Da jeder wusste, dass das Haus sowieso abgerissen wurde und sie nie einen Pfennig darin investierte, war es der reine Hohn. Das Treppenhaus lag ihr besonders am Herzen. Die Stufen mussten jede Woche gewischt und dann mit einem übel riechenden Bohnerwachs eingerieben werden. Natürlich war es wieder nicht gut genug gewesen, obwohl es Franka, die ebenfalls einen Reinigungsfimmel hatte, besonders gründlich gemacht hatte. Die fühlte sich entsprechend beleidigt.

„Aber einen tollen Pelzmantel hat sie angehabt.“ Sie seufzte neidisch. „Leopardenfell, glaub ich. Irgendwas Geflecktes, es sah irre teuer aus. Und die Haare frisch blondiert und wieder mal geliftet.“ Die Panthen ließ sich jedes Jahr die Kinnpartie bis hinter die Ohren ziehen und die Augenlider straffen. Franka zupfte an ihrem Mondgesicht herum, um mir zu zeigen, wie es wohl gemacht worden war.

„Fällt sowieso alles gleich wieder runter!“ Hanne kam mit einer Bierflasche in die Küche und setzte sich zu uns. Sie war nicht so für Tee. Das Bier bewahrte sie in ihrem Kleiderschrank auf, sie traute Frank und Edu nicht. Sie wohnte am längsten in der Ellenstraße und kannte Frau Panthen deshalb am besten, konnte sie aber auch nicht ausstehen.

„Wir sollten die Treppe so blank polieren, dass sie ausrutscht und sich den Hals bricht.“

„Sag doch so was nicht!“ Ich war ein bisschen erschrocken, als hätte mich der Hauch des Todesengels gestreift. Trotzdem stellte ich mir kurz vor, wie das wohl aussähe, wenn die Panthen auf ihren Stöckelschuhen ins Wanken käme und in ihrem geblähten Leopardenmantel wie auf weit ausgebreiteten Drachenflügeln die Treppe hinunter segeln würde.

„Aber ihr Leopard ist schick.“ Franka verdrehte träumerisch die Augen.

„Das ist Ozelot, kein Leopard.“ Hanne interessierte sich für Mode und kannte sich aus.

„Ob der echt ist?“ Sie zuckte die Achseln: „Das kann man bei Pelzmänteln nicht sagen. Vielleicht war es eingefärbter Hund.“ Ich schüttelte mich. Das machte mir die Frau nicht sympathischer. Aber ich hatte ja nichts mit ihr zu tun, sie war nur meine Vermieterin. Meine Sicht auf Frau Panthen sollte sich jedoch schlagartig ändern. Denn was Franka komisch fand und was sie mir unbedingt stecken musste, war, dass mein Vater unten im Auto auf sie gewartet hatte. Auf Frau Panthen.

„Na und? Die beiden kennen sich.“ Ja, aber als er ihr die Tür aufgehalten hatte, hatten sie ziemlich nahe beieinander gestanden. Es hatte richtig geknistert, das hatte sie vom Fenster aus gesehen.

„Bei der Beleuchtung? Ich denke, es war schon dunkel, als sie da war.“

„So was sieht man auch ohne Beleuchtung. Da waren so Schwingungen in der Luft... so eine Art vibrations...“ Sie sprach es englisch aus, und es klang wie ein alter Titel von den Beach Boys. Good vibrations, bad vibrations. Hanne sah sie entgeistert an.

„Ich glaub, bei dir vibriert es auch. Da knistert’s im Gebälk...“ Sie fasste sich bedeutungsvoll an die Stirn. Edu grunzte.

„Schon wieder Migräne? Eh du, dass solltest du nicht unterschätzen. Ich kannte da mal eine...“ Er versank wieder in dumpfes Grübeln.

Mir war es egal, sollte es bei meinem Alten knistern. Ich hatte ohnehin nicht mehr viel mit meinen Eltern zu tun. Ich war die „verstoßene Tochter“. Das war ein total altmodischer Begriff, und früher hatte ich mir nie etwas darunter vorstellen können. Aber inzwischen hatte ich das schon unzählige Male mitgemacht, und die Zeremonie war immer die gleiche. Er baute sich vor mir auf, hob anklagend die Hand und brüllte: „Du bist nicht mehr meine Tochter! Sieh zu, wie du klar kommst! Für dich und dein Lotterleben trage ich keine Verantwortung mehr!“ Wenn er es ganz dramatisch machen wollte, kam noch ein „Geh mir aus den Augen!“ oder „Da ist die Tür!“ hinzu. Angenehm war das nicht. Aber alle hatten Ärger mit ihren Eltern, also war es wohl mehr oder weniger normal und regte mich nicht besonders auf. Franka seufzte sehnsüchtig.

„Aber schick war sie doch. Einmal Dame sein, nur um zu wissen, wie sich das anfühlt, Pelz auf der Haut und ein teures Parfum und Nylons mit Strapsen.“ Die Panthen hatte einen Strumpfhalter angehabt, sie hatte die Knubbel gesehen. Franka trug immer weiße Kniestrümpfe zu Absatzschuhen und kurze Röckchen mit weißen Blusen, als sei sie Laiendarstellerin im Schulmädchenreport. Frank trug weiße Socken zum Cordanzug. Aber vielleicht waren es auch Kniestrümpfe, und sie tauschten sie. Sie tauschten alles, sogar die Kosmetika. Er benutzte ihre Gesichtscreme und ihr Haarspray und sie sein Deo und seine Rasierseife, um sich die Beine zu enthaaren. Seltsam, dass ausgerechnet sie sich wünschte, eine mondäne Erscheinung zu sein.

„Eh du, sag mal: Was wünschst du dir eigentlich für dein Leben?“ Es war immer Edu, der solche Fragen stellte. Er sah uns drei erwartungsvoll an. Wahrscheinlich grübelte er die meiste Zeit vor sich hin, wenn er an unserem Küchentisch saß. Oder an anderer Leute Küchentisch. Ich wusste nicht, wohin er ging, wenn er nicht da war. Er war so ähnlich wie der Mond, von dem sie früher dachten, er verschwände im Meer oder im Rachen eines Ungeheuers, wenn er nicht zu sehen war. Aber er kam regelmäßig wieder, wie Edu. The dark side of the moon, sangen Pink Floyd. Meine Eltern waren entsetzt gewesen, als sie mich das erste und einzige Mal in der Ellenstraße besucht hatten.

„Wer ist das?“, flüsterte meine Mutter. Wahrscheinlich dachte sie, ich hätte was mit ihm.

„Das ist nur Edu“, beruhigte ich sie. Mein Vater legte seinen Hut und seinen Spazierstock auf den Küchentisch und sah ihn streng an. Gleich würde er ins Verhör genommen werden. Meine Mutter sagte schnell: „Guten Tag, Herr Eduard“, und lächelte freundlich.

„Darf man fragen, ob Sie auch hier wohnen?“, fragte mein Vater inquisitorisch. „Ich dachte, dies sei eine Wohngemeinschaft von jungen Damen.“

„Der wohnt hier nicht, der sitzt hier nur rum“, stellte ich die Dinge klar. Und meine Mutter meinte: „Lass die jungen Leute doch! Was studieren Sie denn, Herr Eduard?“

„Das Leben, in generale“, nuschelte es aus Edus Bart. Meine Mutter warf mir einen hilflosen Blick zu.

„In gen... Ingenieur“, sagte ich, und sie strahlte. Sie sah mich schon zum Traualtar schweben, einen vielversprechenden jungen Ingenieur an meinem Arm. Dagegen konnte sogar mein Vater nichts haben, wo er doch selbst einer war.

„Man wird ja noch mal fragen dürfen, mit wem die eigene Tochter Umgang hat“, verteidigte er sich beleidigt. Von meinem Kämmerchen waren sie schockiert. Selbst mein Vater musste schlucken, und meine Mutter jammerte: „Hier kann man doch nicht wohnen!“ Sie sah ihn vorwurfsvoll an: „Und du hast mir gesagt, es sei eine großzügige Unterkunft!“

Die Tür zu Franks und Frankas Zimmer öffnete sich, und die beiden kamen halbnackt auf den Flur. Sie verschwand mit einem züchtigen Aufschrei wieder im Zimmer, aber er blieb in seiner ganzen männlichen Blöße stehen und kratzte sich erwartungsvoll am Sack. Wahrscheinlich wartete er darauf, vorgestellt zu werden. Er war nur unten herum bekleidet, und zwar mit einem Damenschlüpfer. Vielleicht hatten sie spezielle Sexspiele auf Lager, oder Franka war einfach nicht zum Waschen gekommen. Es war ja auch nicht schlimm, wo sie sowieso alles teilten. Meine Mutter sah aus, als ob sie in Ohnmacht fallen würde.

Frankas Tür öffnete sich wieder, und ein Arm hielt uns eine Rolle Klopapier entgegen. Die beiden waren immer mit ihrem eigenen Toilettenpapier unterwegs und passten eifersüchtig auf, dass ihnen niemand ein Blatt stahl. Soviel zum Kollektivbesitz. Er grunzte dankbar und machte sich auf den Weg, um eine Treppe tiefer zu gehen.

„Sodom und Gomorra“, stöhnte mein Vater. „Sodom und Gomorra. Was haben wir nur falsch gemacht?“ Sie waren beide fix und fertig, und ich war wieder mal verstoßen.

„Da wünscht man sich doch, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben“, war das Letzte, was ich hörte. Meine Mutter wollte protestieren, aber er hatte sie schon zur Tür rausgedrängt. Ja, wünschen kann man sich viel...

„Wenn du dir alles wünschen könntest, was wäre das für dich?“ Edu war hartnäckig und wollte es genau wissen. So auf die Schnelle fiel mir nichts ein, ich hatte auch noch nie darüber nachgedacht. Aber Hanne... Sie wollte in die Karibik, einmal Urlaub machen im Tropenparadies. Sun of Jamaica... Und einen Sportwagen, einen Ozelot, aber einen echten, und einen Brillantring. Und eine Nasen-OP.

Gähn, lauter Klischees. Ausgerechnet in die Karibik, ausgerechnet Bananen... Das waren naive Kinderträume. Früher wollte ich immer nach Afrika. Ich hatte eine irre Sehnsucht gehabt nach Sonne, flirrender Hitze und unendlicher Weite. Manchmal meinte ich sogar, dumpfe Trommelwirbel zu hören, oder hatte den Geschmack tropischer Früchte auf der Zunge und fühlte den Staub der Savanne auf meiner Haut. Es waren sehr reale Träume. Aber eben nur Träume. Ich würde nie nach Afrika kommen, und Hanne auch nicht in die Karibik.

„Doch, mit Neckermann.“ Hanne war hartnäckig. In der Holzklasse im Neckermann-Flieger, das konnte heute jeder bezahlen. Dafür brauchte man kein Millionär zu sein. Das war das Langweilige am Fortschritt, dass es sich nicht mehr lohnte zu träumen. Alles war machbar. Wenn man sich anstrengte oder Glück hatte oder die richtigen Leute kannte, konnte jeder seine Träume verwirklichen. „Sich selbst verwirklichen“ war das Schlagwort. Als ob man noch gar nicht existierte, wenn man die entsprechenden Statussymbole nicht hatte. Das waren für den einen der Porsche und die Zigarillos und für den anderen die Ente und die Gauloises. Hauptsache, man war ein Typ und stellte was dar.

Das meinte Franka auch, deshalb wollte sie später alles in weiß haben. Denn weiß sah schick aus und war Luxus. Sie wollte weiße Wände, weiße Gardinen und einen weißen Teppichboden. Und alle Accessoires auch in weiß: weiße Blumen, weiße Kissen und natürlich weiße Möbel.

„Weiße Bilder“, schlug Hanne vor. Und ich ergänzte: „Weiße Bücher, weiße Zeitungen.“ Weil schwarze Buchstaben das Ambiente stören würden. Sie warf mir einen misstrauischen Blick zu.

Was wollte ich eigentlich? Ich blickte mich im Halbdunkel der Küche um. Eigentlich wollte ich, dass alles so blieb, wie es war, die unwirtliche Herbstnacht da draußen, der Geruch nach Räucherstäbchen und Spaghettisauce, die Rotweinringe auf dem Tisch und die Wärme des kleinen Teelichts in dem Stövchen. Ein paar Freunde, die einfach so daherredeten, ohne dass man groß zuhören musste. Einfach so. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn ich immer nur studieren könnte, ein bisschen lesen, ab und zu was schreiben und nächtelang diskutieren. Ich hätte hier bis an das Ende meiner Tage sitzen können, ohne Plan, ohne Ziel, ohne Verpflichtung. Ich wollte da bleiben, wo es mir gut ging, in der Küche in der Ellen straße mit einem Teebecher in der Hand, auf dem stand: „Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Kreissparkasse Hude.“ Einfach nur so da sitzen.

„Ein weiser Entschluss“, sagte Edu.

Am nächsten Morgen mühte ich mich schon um sieben Uhr hoch für das Seminar über Wirbellose. Die frühen Veranstaltungen waren schön leer, und man bekam wenigstens einen Sitzplatz. Um die kahlen Uni-Gebäude pfiff der Wind. Flugblätter raschelten unter meinen Füßen wie welkes Laub. Auf einigen Gängen war es noch dunkel. Der Professor hatte auch noch nicht ausgeschlafen und ratterte monoton ein Kapitel aus seinem Lehrbuch herunter. Das wir unbedingt kaufen sollten, wir würden es auch mit Rabatt bekommen. Jedenfalls wären alle Prüfungsfragen daraus. Das war eine ernst zu nehmende Drohung und trug erheblich zur Kaufentscheidung bei, und wir trugen uns alle in die Liste ein. Er verteilte noch einige scharf riechende Matrizen mit undefinierbaren Zeichnungen und sammelte dafür von jedem zwei Mark ein. Damit hatte er genug Wirbel um die Wirbellosen gemacht und verschwand wieder in sein Büro, wo wahrscheinlich schon die Kaffeemaschine blubberte.

Draußen stand Koschka und wartete auf mich. Eigentlich studierte er Politologie, aber da konnte er nur Gemeinschaftskundelehrer werden, also brauchte er ein zweites Fach und hatte sich nach einigem Hin und Her für die Biologie entschieden, weil der Meier so ein lässiger Typ war und jeden durchließ, der genug von seinen Büchern kaufte. Aber er wollte nicht zum Insektenmeier, sondern zu mir. Sie hätten gestern noch mit den Genossen diskutiert und wollten das machen, das mit den Pässen in Hagen. Er war in Hagen zur Schule gegangen und kannte natürlich das Landratsamt, aber weil ich kürzlich erst da gewesen sei, sollte ich ihm alles genau beschreiben: Wo das Büro mit den Ausweispapieren lag, ob es ein Vorzimmer gab, wie viele Fenster in dem Raum waren und so weiter.

Wir setzten uns in die Cafeteria, ich holte mir ein Salamibrötchen und einen Tee und er einen Zettel und einen Stift aus seiner Umhängetasche. Leider hatte ich überhaupt kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ich war nicht in der Lage, Entfernungen abzuschätzen, und konnte weder sagen, wie lang der Korridor im Landratsamt war noch das wievielte Fenster zum Zimmer mit den Ausweisen gehörte. Koschka war unzufrieden mit mir. Sie hatten schon dort angerufen und nach den Öffnungszeiten gefragt, um achtzehn Uhr war Dienstschluss. Das Amt war im alten Schloss, da war nachts kein Mensch und rundherum auch nicht, weil es in einem großen Park lag. Ein Tor gab es nicht, man konnte mit dem Auto bis vor die Tür fahren.

Die Aktion sollte noch am Abend starten, dann konnte Marike die Papiere gleich mitnehmen. Sie wollte unbedingt dabei sein, und Rudi auch. Koschka würde mit dem 2CV fahren und Roderick mit seinem VW. Außerdem machte noch einer mit, der einen Bulli hatte, in den konnten sie noch einige Genossen einladen und auch Marike und Rudi, die sich ja in der Öffentlichkeit nicht blicken lassen durften.

Mir wurde jetzt doch ein bisschen mulmig. Ein Einbruch in eine öffentliche Behörde war sicher strafbar, auch wenn wir nur ein paar Formulare stehlen wollten. Vom materiellen Wert her waren das wohl nur Pfennige, aber es war doch hoheitliches Eigentum oder Staatsbesitz oder wie das hieß, und da ließ der Staat bestimmt nicht mit sich spaßen. Auf der anderen Seite gönnte ich es dem fiesen Lustmolch, dass er morgen sein Büro aufräumen müsste, weil sie wahrscheinlich ein heilloses Durcheinander anrichten und „Olé Comancheros“ oder „Venceremos“ oder so was an die Wand sprayen würden.

Ich sollte natürlich mit in das Gebäude wegen meiner „genauen Ortskenntnisse“. Ich sagte, ich könne mich doch gar nicht mehr erinnern, und wollte lieber Schmiere stehen. Koschka war einverstanden. Weil er so schnell nachgab, dachte ich mir schon, dass er noch was von mir wollte. Nach einigem Herumdrucksen rückte er damit heraus: Er wollte gern meine Eltern kennen lernen, vor allem meinen Vater.

„Wo wir schon so lange miteinander gehen... Außerdem gehört deinem Vater die Fabrik, jedenfalls zum Teil, da kann er doch über die Einstellungen mitreden. Ich hab mir gedacht, dass sie vielleicht jemanden für die Werbung brauchen könnten. Du weißt, dass ich im Reden ziemlich gut bin.“ Na ja, als Teilhaber gehörte meinem Vater höchstens die halbe Fabrik, und als Ingenieur war er nur für das Technische zuständig. Das Sagen hatte Max König. Gleich nach dem Krieg hatte der sich in Elsefeld niedergelassen und mit seiner Hemdenfabrik vom Wirtschaftswunder profitiert. Besonders als die Bundeswehr gegründet wurde und jede Menge Uniformhemden gebraucht wurden, kam das Unternehmen so richtig in Schwung. Als dann jeder Bürger in Uniform eine hatte, hatte die Nachfrage spürbar nachgelassen. So doll war es mit dem Unternehmen also nicht mehr. Das Werk hatte nur überleben können, weil sie eine Nische gefunden hatten mit ihren Mützen. Sie produzierten jetzt weniger Hemden als Hüte, Mützen und Kappen. So hießen sie immer noch MK, Max König oder Mützenkönig, und weil die Mützen für das Heer waren und den Soldaten wohl dauernd vom Kopf fielen und verloren gingen und für die Marine, wo sie immer wieder davon segelten, gab es eine ständige Nachfrage, und sie hatten einen sicheren Abnehmer und konnten einigermaßen davon leben. Sie stellten auch ab und zu Leute ein, aber bestimmt keinen Politologen mit einem abgebrochenem Studium, was sollten sie mit so einem? Koschka behauptete, er sei der Beste im Argumentieren, das hätte er immerhin an der Uni gelernt, und er würde bestimmt Aufträge reinholen und neue Kundschaft werben.

Ich bekam eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstellte, dass ich ihn vorstellte, nämlich meinem Vater. Er war genau das, was mein Vater an Vorurteilen hatte: Von dem schütteren Scheitel im rot gelockten Haar über Bart und Brille und dem speckigen Parka und der ausgebeulten Cordhose bis runter zur abgetretenen Sohle seiner ausgelatschten Schuhe verkörperte Koschka den studentischen Bürgerschreck.

Ich sollte seine Eltern auch kennen lernen, sie wohnten in Neuenhagen, das war ein Vorort von Hagen am Bohnenberg und kein großer Umweg. Um ihn nicht ganz zu verprellen, erklärte ich mich damit einverstanden. Aber auf keinen Fall würde ich ihn mitnehmen nach Elsefeld! Das sagte ich ihm aber nicht, sondern murmelte nur was von „bei Gelegenheit“ und „mal sehn“.

Ich schaute noch mal kurz in die Anglistik rein, ob schon jemand meine Arbeit korrigiert hatte: Limericks im Werke Shakespeares. Die hatte vor mir noch keiner entdeckt, und sie waren auch nur in einer Art Urform vorhanden, quasi in nuce. Ich hatte nachgewiesen, dass sie keine Erfindung von Schobert und Black waren, sondern im neunzehnten Jahrhundert von einem spleenigen Engländer in Umlauf gebracht worden waren. Und im frühen Mittelalter hatte es sie auch schon gegeben. Es wäre also unwahrscheinlich, wenn Shakespeare bei seiner Belesenheit sie nicht gekannt hätte. Er hatte seinen kleinen Gänsefederspeer ins große Fass getaucht, kurz die Tinte abgeschüttelt und dann los gelegt: A lovely lady from Limerick stood in a wood with a wooden stick. The stick said atwiddle and broke in the middle, o dear, it wasn’t a solid brick. Irgendetwas in dieser Art musste es in seinen Werken geben, und der Professor hatte mir auch Mut gemacht. Vielleicht bei Othello oder hintergründig in Ophelias Song? Es war eine umfangreiche Abhandlung geworden, und das Schreiben hatte mir richtig Spaß gemacht.

Der Dozent war aber nicht da oder hatte gerade keine Lust auf Studenten, jedenfalls kam ich nicht an der Sekretärin vorbei. Ich wunderte mich manchmal, wie überhaupt jemand Prüfungen machen und sein Studium abschließen konnte bei dem Chaos, das an den Fakultäten herrschte. Na ja, ich hatte ja noch Zeit und kein Interesse daran, jemals fertig zu werden... nur damit ich dann als Lehrerin in der Lüneburger Heide versauerte und irgendwann als alte Jungfer an Kreidestaubvergiftung starb.

Koschkas Vater war Lehrer gewesen vor seiner Pensionierung. Das erzählte er mir, als wir in seiner Ente nach Hagen zockelten. Aber nur an der Volksschule, zum richtigen Akademiker hatte es nicht gereicht. „Steisstrommler“, sagte Koschka. „Der ideale Beruf für den Alten, da konnte er den kleinen Mädchen unter die Röcke schielen.“ Ich wunderte mich, warum er seine Eltern überhaupt besuchen wollte und sich den „bürgerlichen Scheiß“, wie er sagte, in Neuenhagen antun wollte.

Noch mehr wunderte ich mich, als wir uns Hagen näherten und er immer nervöser wurde. Auf keinen Fall sollte ich seinen Bruder erwähnen, weil seine Eltern noch immer unter der Enttäuschung litten. Der Bruder war seit eh und je das Sorgenkind gewesen.

„Er hat nur die Volksschule geschafft und danach eine Tischlerlehre. Da war er eigentlich ganz gut. Aber er wollte schon immer unserem Alten imponieren, und so ein einfacher Handwerker macht nicht viel her.“ Also hatte er eine eigene Firma gegründet und wurde der Stolz der Familie, weil er viel Geld verdiente. Leider waren das nur Kredite gewesen, die er nicht zurückzahlen konnte. Er bekam eine Strafe auf Bewährung, ließ wieder irgendwelche Wechsel platzen und saß nun im Gefängnis. Alles ziemlich tragisch. Seine Eltern hatte das so mitgenommen, dass sie ihn nicht einmal besuchen wollten. Ich sollte mich aber nicht aufregen, eigentlich seien sie ganz nett.

Wir fuhren gerade an Hagen am Bohnenberg vorbei, deshalb sagte ich: „Es regt mich nicht die Bohne auf.“ „Am Bohnenberg“ klang ziemlich albern, aber die Hagener legten großen Wert auf ihre Ortsbezeichnung. In den Cafes konnte man zuckerige Dragees in Bohnenform kaufen, und in den Gaststätten wurde der angeblich traditionelle „Bohnenberg“ angeboten, ein Fleischmatsch mit jeder Menge Bohnen. Jetzt hatte sich dort sogar eine Kaffeerösterei niedergelassen und produzierte die „echten Hagener Kaffeebohnen“. Über der Stadt thronte die Bohneburg, in der das Landratsamt untergebracht war, dem wir am Abend einen Besuch abstatten würden.

Wir ratterten durch Hagen und durch die Vororte nach Neuenhagen. Es war eine langweilige Neubausiedlung mit kleinen Häuschen. Das von seinen Eltern war das kleinste und wohl auch das älteste. Unter dem bröckelnden Verputz kamen sogar Fachwerkbalken hervor. Die Haustür hatte auch schon bessere Zeiten gesehen, und über dem Klingelknopf hingen Kabeldrähte aus der Wand. „Heinrich Koschka, Oberlehrer“ stand auf dem Türschild.