1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: e-artnow

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

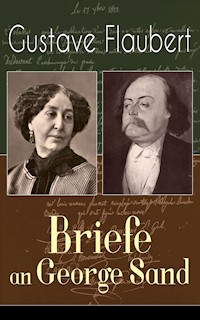

Dieses eBook: "Gustave Flaubert: Briefe an George Sand" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. George Sand (1804-1876) war eine französische Schriftstellerin, die neben Romanen auch zahlreiche gesellschaftskritische Beiträge veröffentlichte. Sie setzte sich durch ihre Lebensweise und mit ihren Werken sowohl für feministische als auch für sozialkritische Ziele ein. So rebellierte sie beispielsweise gegen die Beschränkungen, die den Frauen im 19. Jahrhundert durch die Ehe als Institution auferlegt waren, und forderte an anderer Stelle die gleichberechtigte Teilhabe aller Klassen an gesellschaftlichen Gütern ein. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens war Sand dem Schriftsteller Gustave Flaubert in inniger Freundschaft verbunden, die in zahlreichen persönlichen Kontakten sowie Briefen zum Ausdruck kam. Gustave Flaubert (1821-1880) war ein französischer Schriftsteller, der vor allem als Romancier bekannt ist. Flaubert gilt als einer der besten Stilisten der französischen Literatur und als ein Klassiker des Romans. Zusammen mit Stendhal und Balzac bildet er das Dreigestirn der großen realistischen Erzähler Frankreichs. Aus dem Buch: "Was das Publikum betrifft, so vernichtet sein Geschmack mich immer mehr. Gestern zum Beispiel habe ich der Premiere des Prix Martin beigewohnt, einer Posse, die ich für mein Teil sehr geistvoll finde. Kein Wort des Stückes hat ein Lachen entzündet, und der Schluß, der mir unvergleichlich erscheint, ist unbemerkt geblieben. Also suchen, was gefallen kann, scheint mir die phantastischste aller Unternehmungen. Denn ich wette, daß niemand, wer es auch sei, mir sagen kann, durch welche Mittel man gefällt. Der Erfolg ist eine Folge und darf nicht ein Zweck sein. Ich habe ihn nie gesucht (obwohl ich ihn wünsche), und ich suche ihn immer weniger und weniger."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Gustave Flaubert: Briefe an George Sand

Inhaltsverzeichnis

... 1866

Teure, gnädige Frau!

Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, daß Sie getan haben, was Sie eine Pflicht nennen. Die Güte Ihres Herzens hat mich gerührt und Ihre Sympathie hat mich stolz gemacht. Das ist alles.

Ihr Brief, den ich soeben bekomme, ergänzt Ihren Artikel noch und übertrifft ihn, ich kann Ihnen nur das eine sagen, daß ich Sie sehr aufrichtig liebe.

Nicht ich habe Ihnen im September eine kleine Blume in einem Briefumschlag geschickt. Sonderbar ist aber, daß mir zur gleichen Zeit auf dieselbe Art ein grünes Blatt übersandt wurde.

Was Ihre so herzliche Einladung betrifft, so sage ich nicht ja und nicht nein darauf, als echter Normanne. Ich werde Sie vielleicht eines Tages in diesem Sommer überraschen. Denn ich habe große Lust, Sie zu sehen und mit Ihnen zu plaudern.

Es würde mir sehr lieb sein, Ihr Bild zu haben, um es in meinem Zimmer an die Wand hängen zu können, hier auf dem Lande, wo ich oft lange Monate ganz allein verbringe. Ist die Bitte unbescheiden? Wenn nicht, so im voraus tausend Dank! Zusammen mit dem obigen, den ich wiederhole.

Croisset, Freitag (1866)

Teurer Meister!

Wenn Sie aus Saint-Valery um dreiviertel neun Uhr abfahren, sind Sie in einer Stunde in Rouen. Dort werden Sie mich an der Tür Ihres Kupees finden und brauchen sich dann um nichts mehr zu kümmern. Wenn Sie nicht morgens aus Saint-Valery abfahren, bleibt Ihnen nur noch der Zug um vier Uhr nachmittags.

Sie werden telegraphisch ein paar Worte empfangen haben, die Ihnen sagen, daß Ihr Zimmer Sie erwartet. Sie werden also hier übernachten.

Wenn Ihr Katarrh hartnäckig ist, (siehe die Epistel Casimir Delavignes an Lamartine)

– und keuchend der Atem stoßweis' und pfeifend dem Munde entfleucht, Nur unbesorgt: Will man die Lunge gebührend erfrischen, muß man den Chalardschen Heiltrunk sich mischen.

Ich küsse Ihnen beide Hände.

... 1866

Aber sicher rechne ich auf Ihren Besuch in meiner Wohnung. Was die Störungen betrifft, die das schöne Geschlecht herbeiführen kann, so werden Sie sie nicht bemerken (seien Sie dessen sicher), nicht mehr als die andern. Aber da es von meiner Wohnung zu der Ihren weit ist und Sie den Weg vergeblich machen könnten, so bestimmen Sie bitte, sobald Sie in Paris sind, eine Zusammenkunft. Und wir werden uns dann noch ein zweites Mal treffen, um in aller Gemütlichkeit zusammen zu speisen. Bouilhet habe ich Ihre herzlichen Zeilen geschickt.

Augenblicklich bin ich angeekelt von der Menschenmasse, die sich unter meinen Fenstern hinter dem Faschingsochsen herwälzt! Und dabei sagt man, daß der Witz auf der Straße zu Hause ist.

Croisset, Dienstag, (1866)

Sie sind allein und traurig dort unten, – ich bin in gleicher Verfassung hier. Woher kommt das, diese Anfälle düsterer Stimmung, die einen Menschen bisweilen überkommen? Es wächst wie ein Alp, man fühlt sich ertrinken, man muß fliehen. Ich lege mich dann lang auf den Rücken, tue gar nichts, und die Welle geht vorüber.

Mein Roman will augenblicklich sehr schlecht vorwärts. Hinzu kommen noch die verschiedenen Todesnachrichten: der Tod Cormenins (eines fünfundzwanzigjährigen Freundes), der Gavarois' und dann alles übrige; nun, es wird vorübergehen. Sie wissen nicht, was es heißt, einen ganzen Tag den Kopf in seine beiden Hände graben und sein unglückseliges Hirn zermartern, um ein einziges Wort zu finden. Bei Ihnen strömt der Gedanke üppig, unaufhörlich, wie ein Fluß. Bei mir ist es ein winziges Rinnsal. Bei mir ist große künstlerische Arbeit nötig, bevor ich einen Wasserfall erziele. Ja, ich kenne die Schrecknisse des Stils!

Kurz, ich verbringe mein Leben damit, mir Herz und Hirn zu zerfleischen, das ist der wirkliche Kern Ihres Freundes.

Sie fragen ihn, ob er manchmal an seinen alten Troubadour denkt, – das will ich meinen! Und er vermißt ihn. Unsere nächtlichen Plaudereien waren sehr fein (es gab Augenblicke, wo ich an mich halten mußte, um Sie nicht zu hätscheln wie ein großes Kind). Ihnen mögen gestern abend die Ohren geklungen haben. Ich aß mit der ganzen Familie bei meinem Bruder. Es ist fast nur von Ihnen die Rede gewesen, und alle Leute sangen Ihr Lob, außer mir natürlich, der Sie möglichst schlecht gemacht hat, mein geliebter, teurer Meister.

Ich habe anläßlich Ihres letzten Briefes (und in einer ganz natürlichen Ideenverbindung) das Kapitel im Montaigne gelesen, das betitelt ist: »Einige Verse von Virgil.« Was er von der Keuschheit sagt, ist genau auch meine Auffassung. Das Bestreben ist schön, nicht die Enthaltsamkeit an sich. Sonst müßte man das Fleisch verfluchen gleich den Katholiken. Gott weiß, wohin das führen würde. Also auf die Gefahr hin, wiederzukäuen und als ein Spießbürger zu erscheinen, wiederhole ich, daß Ihr junger Freund unrecht hat. Wenn er mit zwanzig Jahren enthaltsam ist, wird er mit fünfzig ein gemeiner Wüstling sein. Alles rächt sich! Die großen Naturen, zugleich die guten, sind vor allem verschwenderisch und nehmen es nicht so genau mit ihrer Hingabe. Man muß lachen und weinen, lieben, arbeiten, genießen und leiden, und überhaupt soviel wie möglich nach dem Maße seiner Fähigkeiten in Schwingung sein. Das ist, glaube ich, das wahrhaft Menschliche.

Croisset, Sonnabend

Ich habe auf meiner kurzen Pariser Reise kein Glück gehabt, teurer Meister. Als ich Ihnen am Mittwoch Ihren Schal und die Tulpenblätter brachte, gedachte ich mich, falls ich Sie nicht träfe, am andern Morgen vor Ihrer Tür einzufinden. Am andern Morgen aber hatte ich eine Zusammenkunft mit Dumaine, der uns zweimal am selben Tage im Stich gelassen hat. Kurz, die Vorlesung hat nicht stattgefunden. Man hat Angst gehabt, uns anzuhören. Das Spiel ist also noch unentschieden, und ich mache mich in tiefster Seele darüber lustig.

Ich bin voll Ungeduld, all Ihre Bücher auf einem Brett aufgestellt zu sehen. Das ist doch noch ein Geschenk, – ein königliches Geschenk, das mich tief gerührt hat.

Vergessen Sie auch das Porträt nicht, damit ich Ihren lieben, schönen Kopf immer vor Augen habe.

Wo sind Sie jetzt? Ich werde erst Ende Oktober in den zivilisierten Gegenden auftauchen, zur Premiere meines Freundes Bouilhet.

Croisset, Sonntag abend, 1866

Nun habe ich also das schöne, liebe und berühmte Antlitz bei mir. Ich werde einen großen Rahmen dafür machen lassen und es an meine Wand hängen, und könnte dann wie Talleyrand zu Louis-Philipp sagen: »Das ist die größte Ehre, die meinem Hause widerfahren ist«, ein schlechtes Wort, denn wir beide sind mehr wert als diese beiden Biedermänner.

Von den beiden Porträts ziehe ich die Zeichnung Coutures vor. Was Marchal betrifft, so hat er in Ihnen nur die »brave Frau« gesehen; ich aber bin ein alter Romantiker, ich finde in dem andern Bilde den Kopf des Dichters wieder, der mir in meiner Jugend soviele Träume geschenkt hat ...

... 1866

Ich, ein geheimnisvolles Wesen? aber, teurer Meister! Ich finde mich von widerlicher Plattheit und bin oft sehr angeekelt von dem Spießbürger, den ich unter der Haut habe. Unter uns: Sainte-Beuve kannte mich gar nicht, obwohl er es behauptet. Ich schwöre Ihnen sogar (bei dem Lächeln Ihrer Enkelin), daß ich wenige Menschen kenne, die weniger »lasterhaft« sind als ich. Ich habe viel geplant und sehr wenig ausgeführt. Was den oberflächlichen Beobachter täuscht, das ist die Disharmonie, die zwischen meinen Gefühlen und meinen Gedanken besteht. Wenn Sie sie hören wollen, will ich Ihnen eine rückhaltlose Beichte ablegen.

Der Sinn fürs Groteske hat mich in der Liederlichkeit festgehalten. Ich behaupte, daß der Zynismus an die Keuschheit angrenzt. Wir werden uns viel darüber zu sagen haben (falls Sie es wünschen), wenn wir uns das nächste Mal sehen.

Ich schlage Ihnen folgendes Programm vor. Mein Haus wird für einen Monat unwohnlich und unbequem sein. Aber Ende Oktober oder Anfang November (nach Bouilhets Stück) wird nichts Sie hindern, hoffe ich, mit mir hierher zurückzukehren, nicht für einen Tag, wie Sie sagten, sondern wenigstens für eine Woche. Sie bekommen Ihr Zimmer »mit einem Schreibtisch und allem, was man zum Schreiben braucht«. Einverstanden? Was die Zauberposse betrifft, so danke ich Ihnen für Ihre guten Dienste. Ich werde Ihnen die Sache vordeklamieren, (sie ist mit Bouilhet zusammen gemacht), aber ich halte sie für eine schwache Bagatelle, und ich schwanke zwischen dem Wunsch, ein paar Piaster zu verdienen und dem Schamgefühl, eine Albernheit aufzutischen.

Ich finde Sie ein wenig streng gegen die Bretagne, nicht gegen die Bretagner, die mir als abstoßende Tiere erschienen sind. Was übrigens keltische Archäologie betrifft, so habe ich im »Artiste« 1858 einen recht guten Sermon über die Wackelsteine veröffentlicht, aber ich habe die Nummer nicht und erinnere mich sogar nicht mehr des Monats. Ich habe in einem Zuge die zehn Bände der »Geschichte meines Lebens« gelesen, von der ich ungefähr zwei Drittel kannte, aber in Bruchstücken. Ich habe Ihnen zu all dem eine Unmenge von Bemerkungen zu unterbreiten, die mir wieder einfallen werden.

Croisset, Samstag abend, ... 1866

Die Übersendung der beiden Porträts hatte mich in den Glauben versetzt, Sie seien in Paris, teurer Meister, und ich habe Ihnen einen Brief geschrieben, der Sie in der Rue des Feuillantines erwartet.

Ich habe meinen Artikel über die Druidensteine nicht wiedergefunden, aber ich habe das ganze Manuskript meiner Bretagnereise unter meinen »Unveröffentlichten Werken«. Wir werden darüber zu schwatzen haben, wenn Sie hier sind, nur Mut!

Ich habe nicht, wie Sie, dies Gefühl, als wollte das Leben soeben beginnen, habe nicht das Staunen über das frisch erblühte Dasein. Mir ist im Gegenteil, als hätte ich immer existiert! Und ich habe Erinnerungen, die bis zu den Pharaonen zurückreichen. Ich sehe mich ganz deutlich in den verschiedenen Zeitaltern, wie ich verschiedene Gewerbe betreibe, in mannigfachen Lebensumständen. Mein gegenwärtiges Individuum ist das Ergebnis meiner entschwundenen Individualitäten. Ich war Kahnschiffer auf dem Nil, leno in Rom zur Zeit der punischen Kriege, später griechischer Rhetor in Suburre, wo ich von Wanzen zernagt wurde. Ich bin während der Kreuzzüge gestorben, weil ich an den Gestaden Syriens zuviele Weintrauben gegessen habe. Ich bin Seeräuber und Mönch gewesen, Seiltänzer und Kutscher. Vielleicht auch Kaiser des Morgenlandes?

Sehr viele Dinge würden sich erklären, wenn wir unsere wirkliche Genealogie kennten. Denn da die Elemente, die einen Menschen bilden, beschränkt sind, müssen sich die gleichen Kombinationen wiederholen. Daher ist die Lehre von der Vererbung im Prinzip richtig, ist aber falsch angewendet worden.

Es ist mit diesem Wort wie mit sehr vielen andern. Jeder faßt es an einem Ende an, und man versteht sich nicht. Die psychologischen Wissenschaften werden bleiben, wo sie sind, das heißt in Finsternis und Torheit, solange sie nicht eine genaue Nomenklatur haben und solange es erlaubt ist, den gleichen Ausdruck zur Bezeichnung der verschiedensten Begriffe anzuwenden. Wenn man die Kategorien durcheinanderbringt, dann lebwohl Moral!

Finden Sie im Grunde nicht, daß man seit 89 Stroh drischt? Statt auf der großen Landstraße weiterzugehen, die breit und schön war wie eine Via triumphalis, ist man auf Seitenpfade abgebogen und watet im Morast. Es wäre vielleicht weise, spontan zu Holbach zurückzukehren? Wenn man, bevor man Proudhon bewundert, Turgot kennte?

Aber was würde aus dem »Chic« werden, dieser modernen Religion?

Chic ist: für den Katholizismus sein (ohne ein Wort davon zu glauben), für die Sklaverei sein, für das Haus Oesterreich sein, Trauer um die Königin Amélie tragen. »Orpheus in der Unterwelt« bewundern, sich mit landwirtschaftlichen Vereinen beschäftigen, über Sport reden, kühl erscheinen, so idiotisch sein, daß man sogar die Verträge von 1815 bedauert. Das ist das Neueste.

O, Sie denken, weil ich mein Leben mit den Versuchen hinbringe, unter Vermeidung von Assonanzen harmonische Phrasen zu drechseln, ich hätte deshalb nicht auch meine kleinen Urteile über die Dinge dieser Welt? Leider doch, und ich krepiere, wenn ich sie nicht ausspreche. Aber genug geschwatzt, ich möchte Sie sonst langweilen.

Bouilets Stück wird in den ersten Tagen des November gespielt werden. Wir werden uns also in einem Monat sehen.

Ich umarme Sie herzlich, teurer Meister.

Montag nacht, ... 1866

Sie sind traurig, armer Freund, teurer Meister, an Sie habe ich gedacht, als ich den Tod Duveyriers erfuhr. Da Sie ihn geliebt haben, beklage ich Sie. Dieser Verlust gesellt sich den andern bei. Wie wir diese Toten im Herzen haben! Jeder von uns trägt seine Totenstadt in sich.

Ich bin seit Ihrer Abreise völlig abgeschraubt und habe das Gefühl, als hätte ich Sie seit zehn Jahren nicht gesehen! Mein einziges Gesprächsthema mit meiner Mutter ist, von Ihnen zu reden, alle Leute hier vergöttern Sie.

Unter welcher Konstellation sind Sie eigentlich geboren, daß Sie in Ihrer Person so verschiedenartige, so mannigfache und so seltene Eigenschaften vereinen?

Ich weiß nicht, welche Art Gefühl ich Ihnen entgegenbringe, – aber ich empfinde für Sie eine besondere Zärtlichkeit, wie ich sie bis jetzt für niemanden gefühlt habe. Wir haben uns gut verstanden, nicht wahr, es war schön.

Ich habe Sie besonders gestern abend um zehn Uhr vermißt. Es war Feuer bei meinem Holzhändler. Der Himmel war rot, und die Seine hatte eine Farbe wie Johannisbeergelee. Ich habe drei Stunden lang an der Pumpe gearbeitet und bin höchst erschöpft nach Hause gekommen.

Eine Zeitung in Rouen, le Nouvelliste, hat von Ihrem Besuch in Rouen erzählt, so gut, daß ich am Sonnabend, nachdem ich Sie verlassen hatte, mehrere Bürger traf, die wütend auf mich waren, weil ich Sie nicht vorgeführt hatte.

Das schönste Wort ist mir von einem ehemaligen Unterpräfekten gesagt worden: »Ah, wenn wir gewußt hätten, daß sie da war – – so würden wir ihr ... so würden wir ihr«, wohl fünf Minuten lang suchte er nach dem Wort: »würden wir ihr ... zugelächelt haben.« Das wäre sehr wenig gewesen, nicht wahr?

Sie »mehr« zu lieben, ist mir unmöglich, aber ich umarme Sie zärtlich. Ihr melancholischer Brief von heute früh trifft den Nagel auf den Kopf. Wir haben uns in dem Augenblick getrennt, wo uns sehr viele Dinge auf die Lippen kommen wollten. Zwischen uns beiden sind noch nicht alle Tore geöffnet. Sie flößen mir große Achtung ein und ich wage keine Fragen an Sie zu stellen.

Mittwoch nacht, ... 1866

Oh, wie schön ist der Brief von Marengo l'hirondelle! Wirklich, ich finde, das ist ein Meisterwerk! Kein Wort, das nicht genial wäre. Ich habe wiederholt ganz laut gelacht. Ich danke Ihnen sehr, teurer Meister, Sie sind reizend wie stets.

Sie erzählen mir nie, was Sie tun. Wie ist es mit dem Drama?

Ich bin durchaus nicht überrascht, daß Sie meine literarischen Nöte nicht verstehen! Ich verstehe mich selber darin nicht. Aber sie sind trotzdem vorhanden und zwar heftig. Ich weiß nicht mehr, wie ich es anfangen soll zu schreiben, und nach unendlichem Umhertasten glückt es mir kaum den hundertsten Teil meiner Gedanken auszudrücken. Nicht der ersten Eingebung folgt Ihr Freund, nein, durchaus nicht! Zwei ganze Tage drehe und wende ich einen Passus hin und her, ohne zum Ziel zu kommen. Manchmal möchte ich weinen! Ich kann Ihnen leid tun, und mir auch.

Was unser Diskussionsthema betrifft (hinsichtlich Ihres jungen Freundes), so ist das, was Sie mir in Ihrem letzten Brief schreiben, so völlig meine Art zu sehen, daß ich es nicht nur in die Praxis umgesetzt, sondern auch verkündet habe. Fragen Sie Theo. Wir wollen uns aber einigen. Die Künstler (die Priester sind) riskieren nichts, wenn sie keusch sind, im Gegenteil! Aber die Spießbürger, wozu denn? Gewisse Leute müssen doch menschlich bleiben. Glücklich sind die, die nicht daran rühren. –

Ich glaube nicht (im Gegensatz zu Ihnen), daß es den Charakter des idealen Künstlers zum Guten beeinflussen könnte, er würde ein Ungeheuer. Die Kunst ist nicht dazu da, Ausnahmen zu schildern; daher empfinde ich einen unbesieglichen Widerwillen dagegen, irgend etwas aus meinem Herzen zu Papier zu bringen. Ich finde sogar, daß ein Dichter nicht das Recht hat, seine Ansicht über irgend etwas, was es auch sei, auszudrücken. Hat der liebe Gott jemals seine Meinung gesagt? Deshalb sind in mir nicht wenige Dinge, die mich ersticken, die ich heraussprudeln möchte und die ich doch hinunterschlucke. Wozu soll ich sie denn auch sagen? Der erste Beste ist interessanter als Herr Gustave Flaubert, weil er allgemeiner und infolgedessen typischer ist.

Es gibt gleichwohl Tage, wo ich mich als Kretin fühle. Ich habe jetzt ein Bassin mit Goldfischen, und das macht mir Spaß. Sie leisten mir Gesellschaft, wenn ich esse. Ist es dumm, sich für so einfältige Dinge zu interessieren? Leben Sie wohl, es ist spät, mir brennt der Kopf. Ich umarme Sie.

Samstag morgen, ... 1866

Beunruhigen Sie sich nicht wegen der Auskünfte über die Zeitschriften. Das wird wenig Platz in meinem Buch einnehmen, und ich habe Zeit zu warten.

Aber wenn Sie nichts zu tun haben, so skizzieren Sie mir irgend etwas, was Ihnen von 48 in Erinnerung ist. Dann können Sie es mir mündlich genauer erzählen. Ich will keine Abhandlung von Ihnen, wohlverstanden, sondern bitte Sie, Ihre persönlichen Erinnerungen ein wenig zu sammeln.

Kennen Sie eine Schauspielerin vom Odeon, die Macdulf im Macbeth gespielt hat, namens Duguéret: Sie möchte in Mont-Revêche gern die Rolle der Nathalie haben. Sie wird Ihnen von Girardin, Dumas und mir empfohlen werden. Ich habe sie gestern in Faustine gesehen, wo sie viel Verve zeigte. Sie wissen also Bescheid, an Ihnen ist es, Ihre Maßnahmen zu treffen. Meine Meinung ist, daß sie Intelligenz hat und daß man Nutzen daraus ziehen kann.

Wenn Ihr kleiner Ingenieur ein Gelübde abgelegt hat und dies Gelübde ihm nicht schwer fällt, so hat er recht, es zu halten; wenn nicht, so ist es eine reine Albernheit, unter uns gesagt. Wo gibt es Freiheit, wenn nicht in der Leidenschaft?

Also nein. Zu meiner Zeit legten wir nicht solche Gelübde ab; man war verliebt! Und wie! Aber alles vereinigte sich in einem großen Eklektizismus, und wenn man sich von den »Damen« entfernte, geschah es aus Stolz, aus Mißtrauen gegen sich selbst, als Kraftprobe. Aber wir waren auch rote Romantiker, von vollendeter Lächerlichkeit, doch in höchster Blüte. Das wenige Gute, das mir geblieben ist, stammt aus jener Zeit.

... 1866

Da ich Sie nicht bei mir habe, lese ich Sie, oder vielmehr lese Sie wieder. Ich habe mir »Consuelo« vorgenommen, die ich früher in der Revue Independante verschlungen habe.

Ich bin von neuem bezaubert. Ist das ein Talent, großer Gott! ist das ein Talent! Diesen Ruf stoße ich in Zwischenräumen »im stillen Kämmerlein« aus. Ich habe vorhin tatsächlich geweint über den Kuß, den Porpora auf Consuelos Stirn drückt ... Ich kann sie nur mit einem großen Strome Amerikas vergleichen. Riesenhaftigkeit und Sanftheit.

Ich habe die »Odeurs« des großen Mannes namens Veuillot noch nicht gelesen. Wenn keine Beleidigungen gegen uns darin stehen, ist es unvollständig. Und Leute von Geist bewundern das alles doch! 0 heiliger Polykarp!

... 1866

Ich bin gestern, Samstag abend, hier angekommen; all meine Studien sind erledigt, und ich mache mich heute nachmittag wieder an die Arbeit.

Sainte-Beuve scheint mir sehr krank zu sein. Ich glaube, daß er es nicht mehr lange macht.

Ich habe vorgestern und gestern mit Turgenjew gespeist. Dieser Mann hat eine so schöne Bildhaftigkeit, sogar in der Unterhaltung, daß er mir George Sand gezeigt hat, wie sie im Schloß der Frau Viardot in Rosay auf einem Balkon lehnte. Unterhalb des Türmchens war ein Wassergraben, auf dem Graben ein Boot, und Turgenjew, der auf der Bank dieses Kahns saß, betrachtete sie von unten, und die untergehende Sonne, glitt über ihr schwarzes Haar.

Mittwoch, ... 1866

Ich habe gestern das Buch Ihres Sohnes bekommen. Ich werde mich daran machen, wenn ich etliche wahrscheinlich weniger erbauliche Lektüre hinter mir habe. Sagen Sie ihm trotzdem inzwischen meinen Dank, teurer Meister.

Sprechen wir zunächst von Ihnen, vom Arsenik. Ich glaube gar! Sie müssen Eisen trinken, spazieren gehen und schlafen und in den Süden fahren, was es auch koste, basta! Sonst wird die Frau aus Eisen zerbrechen. Was das Geld betrifft, so findet man es; und die Zeit nimmt man sich. Sie werden natürlich nichts von dem tun, was ich Ihnen rate. Das ist unrecht von Ihnen, und Sie betrüben mich.

Nein, ich habe nicht, was man Geldsorgen nennt; meine Einnahmen sind sehr beschränkt, aber sicher. Nur da es in der Gewohnheit Ihres Freundes liegt, dieselben vorher zu verausgaben, ist er bisweilen in Verlegenheit und klagt im »stillen Kämmerlein«, aber nicht anderswo. Falls nicht außergewöhnliche Ereignisse eintreten, werde ich bis ans Ende meiner Tage immer mein Essen und eine warme Stube haben. Meine Erben sind oder werden reich sein (denn ich bin der arme Mann von der Familie), also still!

Was das Geldverdienen durch meine Feder betrifft, so ist das eine Anmaßung, die ich niemals gehabt habe, da ich mich dafür vollständig unfähig fühle.

Man muß also als kleiner Rentner auf dem Lande leben, was nicht besonders possierlich ist. Aber da soviele andere, die mehr wert sind als ich, keinen Grund und Boden ihr eigen nennen, wäre es ungerecht, sich zu beklagen. Die Vorsehung anschuldigen ist übrigens eine so allgemeine Gewohnheit, daß man sich schon einfach aus gutem Ton dessen enthalten muß.

Noch ein Wort über die Geldfrage, das unter uns bleiben wird. Ich kann Ihnen, ohne daß es mich irgendwie in Verlegenheit brächte, sobald ich in Paris bin, das heißt am zwanzigsten oder dreiundzwanzigsten dieses Monats, tausend Franken leihen, wenn Sie sie brauchen, um nach Cannes zu gehen. Ich mache Ihnen diesen Vorschlag frei heraus, wie ich ihn Bouilhet machen würde oder jedem andern vertrauten Freunde. Keine Zeremonie! Vorwärts!

Unter Gesellschaftsmenschen wäre das nicht passend, das weiß ich, aber unter Troubadouren sind sehr viele Dinge möglich.

Ihre Einladung, nach Nohant zu kommen, ist sehr liebenswürdig. Ich werde kommen, denn ich möchte gern Ihr Haus sehen. Wenn ich an Sie denke, stört es mich, daß ich es nicht kenne. Aber ich muß dies Vergnügen bis zum nächsten Sommer aufschieben. Ich muß jetzt einige Zeit in Paris bleiben. Drei Monate sind nicht zuviel für alles, was ich dort tun will.

Ich schicke Ihnen den Artikel von dem guten Barbès zurück, dessen wirkliche Biographie ich sehr unvollkommen kenne. Ich weiß nur von ihm, daß er ehrlich und heldenhaft ist. Drücken Sie ihm in meinem Namen die Hand, um ihm für seine Sympathie zu danken. Unter uns: ist er ebenso klug wie bieder?

Mir wäre es jetzt nötig, daß Männer aus jener Welt sich offenherzig mir gegenüber aussprächen. Denn ich gehe eben daran, die Revolution von 48 zu studieren. Sie haben mir versprochen, mir in Ihrer Bibliothek in Nohant herauszusuchen: 1. einen Artikel von Ihnen über die Fayencen; 2. einen Roman von Pater X..., Jesuit, über die Heilige Jungfrau.

Aber welche Strenge gegen Vater Beuve, der weder Jesuit noch Jungfrau ist! Er bedauert, sagen Sie, »was gar nicht bedauernswert ist, in seinem Sinne wenigstens.« Warum das? Alles hängt von der Intensität ab, die man auf eine Sache verwendet.

Die Menschen werden immer finden, daß die ernsthafteste Sache in ihrem Dasein das Genießen ist.

Die Frau ist für uns alle der Spitzbogen der Unendlichkeit. Das ist nicht edel, aber es ist der wahre Kern des Männchens. Man macht von dem ganzen unmäßig viel Aufhebens. Gott sei Dank für die Literatur und auch für das individuelle Glück.