3,99 €

Mehr erfahren.

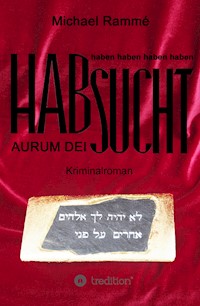

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Habsucht - Antrieb für verbrecherisches Handeln mit Aussicht auf Karriere, Macht, Ruhm und Reichtum. Aber hält diese Sucht auch, was sie verspricht? Graf Andrea stürzt vom Turm: Selbstmord, Unfall, Mord? Wer hatte ein Interesse an seinem Tod? Bruder Romero - ein hoher Kirchenfürst? Bernie - Mitglied des deutschen Finanzadels? Die geheime Thebäische Legion? Sie alle sind auf der Suche nach dem legendären "Gottesgold", dem wohl kostbarsten Schatz der Menschheit. Aber: Gibt es dieses Gold überhaupt? Und wenn ja, wo ist es? Es entspinnt sich eine Jagd, bei der Skrupel nur hinderlich sind. Eher zufällig lernen sich die jungen Frauen Violet und Stella kennen, beide verbindet mehr als nur eine Leiche. Sie schlittern in dieses mysteriöses Rätsel, ohne auch nur zu ahnen, auf welch gefährliches Spiel sie sich einlassen. Können die Frauen gegen ein Netzwerk mächtiger Gegenspieler und einer weltumspannenden Organisation bestehen? Historische Begebenheiten und Fiktion verschmelzen zu einem spannungsgeladenen Roman, in dessen Verlauf der Autor die Leserinnen und Leser an Schauplätze in Rom, Dresden, das Sinai-Massiv, London, Kopenhagen und Norditalien führt. Die jeweiligen Schriftbilder zu Beginn jedes Kapitels stimmen auf das packende Geschehen ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

www.tredition.de

Michael Rammé

AURUM DEI – GOTTESGOLD

Kriminalroman

mit Kalligraphien von Brigitte Rammé

www.tredition.de

© 2015 Michael Rammé

Umschlag, Kalligraphien, Illustrationen, Fotos:

© 2015 Kalligraphie & Design Brigitte Rammé

Die Abbildung auf dem Cover (Vorderseite) zeigt das Objekt der Habsucht - das legendäre Gottesgold.

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback

978-3-7323-4446-8

Hardcover

978-3-7323-4447-5

e-Book

978-3-7323-4448-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Es gibt keine Sucht, etwas haben zu wollen, die nicht seelischen oder materiellen Gewinn in Aussicht stellt:

Die Gier verspricht Geld,

ein ausschweifendes Leben verspricht viele mannigfaltige Freuden,

der Ehrgeiz verspricht Aufstieg und Ansehen

und in der Folge Macht und alles, was die Macht mit sich bringt.

Nach Seneca (römischer Philosoph, † 65 n.Chr.) im 69. Brief an Lucilius, 4

Beichtstuhl Kirche San Clemente in Rom

Beichte

San Clemente, Rom – Sonnabend 19. Mai nachmittags

Manchmal muss man umkehren, um voranzukommen“. Der Kardinal seufzte, der Satz ging ihm nicht aus dem Kopf. Letzte Nacht hatte er diese Worte geträumt, an den Zusammenhang konnte er sich nicht mehr erinnern. Der Klingelton seines Handys holte ihn zurück in die Gegenwart, und er strahlte, als er die fröhliche Stimme am anderen Ende der Leitung vernahm. »Violetta, schön, dass du dich mal wieder meldest! Wie geht es dir?«

Der Kardinal bevorzugte die italienische Namensform, doch er wusste natürlich, dass sein Patenkind amerikanischer Abstammung war und deshalb den Namen Violet erhalten hatte. Er lauschte in sein Mobiltelefon.

– – –

»Mir auch, mir geht es prima. Ich sitze gerade in meinem Wagen und – oh, da habe ich eine Frage. Vielleicht kannst du sie mir beantworten: Was würdest du mit folgendem Satz anfangen: „Manchmal muss man umkehren, um voranzukommen“?«

– – –

»Nein, das ist keine Fangfrage, das ist ein Satz, der mir nicht aus dem Kopf geht. – Naja, ist auch nicht so wichtig. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Titularkirche San Clemente in Rom.«

– – –

»Ja, weißt du, jeder Kardinal erhält vom Papst eine römische Kirche zugewiesen. Bei mir war es San Clemente, die liegt zwischen dem Kolosseum und dem Lateranpalast. Also, du musst unbedingt mal wieder nach Rom kommen, ich werde dir die Kirche zeigen. Sie ist ein Juwel!«

– – –

»Na, das hoffe ich doch! Und du bist mit Papa immer noch viel unterwegs?«

– – –

»Wo seid ihr? In Madrid?«

– – –

»Oh, El Grecos Bild über das Martyrium des heiligen Mauritius hat es euch angetan? Ja, das ist ein wunderbares Gemälde, ich liebe es!«

– – –

»Sag das noch mal!«

– – –

»Dein Vater bringt es in Verbindung mit einem einzigartigen Schatz? Ja, das Bild ist ein Schatz, das hätte ich auch gern. Hoppla, wir sind am Ziel. Also, komm bald nach Rom, und ich zeige dir meine Welt, den Vatikan. Ich kann dir bestimmt auch eine Audienz beim Heiligen Vater verschaffen. Und wenn ihr etwas mehr über den Schatz erfahren habt, dann lasst es mich wissen! Ich war schon immer ein begeisterter Schatzsucher«.

– – –

Er lachte. »Grüß den Vater von mir! Ciao Violetta!«

Romero Kardinal Spasini beendete das Gespräch, stieg aber noch nicht aus seinem Wagen, sondern schaute aus dem Fenster. Er war überrascht gewesen, als er vor gut fünfundzwanzig Jahren gebeten wurde, die Patenschaft für die kleine Violet White zu übernehmen. Sein Bruder hatte ihn gefragt, der wohl die Familie White gut kannte. Damals war er Professor für Kunstgeschichte an der päpstlichen Universität Gregoriana. Seine Leidenschaft für Kunstwerke übertrug sich auch auf seine Studenten. Er war überaus beliebt. Seine Verpflichtung als Pate nahm er sehr ernst. Wann immer er in Deutschland war, besuchte er Violet. – „Violetta! – Was meinte sie eben mit Schatz?“

Spasini stieg aus und begrüßte die Menschen, die sich um sein Auto versammelt hatten, wussten sie doch, dass der Kardinal trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen es sich nicht nehmen ließ, einmal im Monat in San Clemente die Beichte zu hören – immer am dritten Sonnabend im Monat von vier bis fünf Uhr am Nachmittag. Er genoss es, durch die Menge zu gehen und mit seiner rechten Hand kleine Segenszeichen zu spenden. Nach der Beichte las er gewöhnlich die Messe und trank mit den Gläubigen ein Gläschen Wein; er hatte gehört, dass solch eine Geste beim Kirchenvolk gut ankam. Und – bei seinen Karrierewünschen schien ihm eine gewisse Volksnähe äußerst nützlich zu sein.

Der Kardinal nahm ein Buch über die Geschichte der Papstwahlen mit in den Beichtstuhl, um sich während kleiner Pausen weiterzubilden. Die Sünden seiner Beichtkinder waren gewöhnlich nicht schwer, und Spasini hatte die Vermutung, dass die Gläubigen nur die Nähe zu einem hohen Würdenträger suchten. So war der Kardinal einigermaßen überrascht, als ein Mann das Beichtgespräch mit ungewöhnlichen Worten begann:

»Eminenz, kann ich bei Ihnen unbedingt sicher sein, dass alles unter uns bleibt? Ich habe nämlich einen heiligen Eid geschworen, niemandem etwas zu verraten.«

»Mein Sohn«, antwortete der Priester, der nun sehr interessiert sein Ohr dem Gitter näherte, das ihn von dem Fremden trennte, »alles, was du bekennst, sprichst du zu Jesus, dem Barmherzigen. Ich bin nur sein Ohr; alle Geheimnisse sind für immer in meinem Herzen verschlossen; das Beichtgeheimnis ist heilig.« Spasini hatte sich angewöhnt, seine Beichtkinder wie Kinder zu behandeln und sie zu duzen.

»Herr Kardinal«, begann der Mann im Beichtstuhl, »meine größte Sünde ist mein krankhafter, übersteigerter Ehrgeiz.«

Spasini lehnte sich etwas enttäuscht zurück. „Ein überspannter Manager“, sagte er sich. »Worauf richtet sich denn dein Ehrgeiz«, fragte er.

»Ich verzehre mich auf meiner Suche – auf meiner Suche nach einem Schatz.«

Da war es wieder, zum zweiten Mal heute das Wort ‚Schatz‘. Elektrisiert neigte sich Spasini wieder zu dem Beichtenden. »Kannst du das bitte etwas konkreter schildern?«, fragte er.

»Das ist etwas kompliziert. Also ich gehöre zu einem religiösen Geheimbund, der den größten Schatz der Christenheit hütet – oder ich muss wohl sagen: gehütet hat. Es handelt sich hierbei um«, der Beichtende zögerte etwas, »ich verlasse mich auf Sie, es darf nichts nach außen dringen.«

»Vertrau mir«, war die Antwort, »worin besteht der Schatz?«

»Also, Moses hat einst die zehn Gebote zerschlagen, die Bruchstücke sind verschwunden – bis auf ein Fragment, das Moses in Gold einfassen ließ. Dies wurde in der Bundeslade mitgeführt und von dem persischen König Kyros entwendet. Auf wunderbare Weise wurde es zu Jesu Geburt von einem Weisen der Heiligen Familie geschenkt. Sie wissen doch: Die Weisen brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Später hat unser Bund das Gold gehütet – wie einen Augapfel, aber – es ist verschwunden. Und nun will ich es an mich bringen. Dieser Wunsch verzehrt mich seit langem. Ich will es haben, ich muss es haben!«

Der Beichtende schwieg. Spasini war in höchstem Maße gespannt. Innerlich aufgewühlt von dem Gehörten versuchte er, seine Stimme unter Kontrolle zu behalten. »Kannst du mir sagen, um welchen kirchlichen Geheimbund es sich handelt?«

»Es ist die Thebäische Legion.«

Der Kardinal war wie vom Donner gerührt. Die Thebäische Legion hatte als Anführer den heiligen Mauritius, der von den Römern hingerichtet worden war. Das hatte El Greco auf dem Gemälde dargestellt, von dem eben sein Patenkind gesprochen hatte. Und auch bei diesem Gespräch war von einem ‚Schatz‘ die Rede gewesen. »Bitte, mein Sohn, die Thebäische Legion ist schon vor über fünfzehnhundert Jahren aufgelöst und getötet worden. Es kann sie unmöglich noch heute geben.«

Der fremde Mann im Beichtstuhl räusperte sich. »Ist es nicht das Wesen eines Geheimbundes, dass er geheim ist? Im Übrigen wundert mich, dass die allwissende Kurie die Legion nicht kennt, wo doch sogar…«. Der Fremde stockte.

»Was wolltest du gerade sagen, mein Sohn?«, fragte Spasini.

Der Mann sagte nichts. Spasini merkte, dass er mit sich rang. Dann hauchte er mehr, als dass er sprach, so dass Spasini sein Ohr an das Gitter des Beichtstuhls presste: »Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, dass Ihr Bruder Chef der Thebäischen Legion ist.«

Dem Kardinal wurde schwindelig, er hatte das Gefühl, als ob alles Blut aus seinem Kopf in die unteren Gliedmaßen strömte. Er konnte nur schwer einen klaren Gedanken fassen.

»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte der Beichtende mitfühlend, als er merkte, dass der Kardinal in sich zusammensackte.

Spasini riss sich zusammen. »Und du weißt nicht, wo sich der Schatz befindet?«

»Nein, aber befreien Sie mich von dem unbändigen Verlangen, ihn zu besitzen.«

Der Kardinal hatte jetzt nur noch den Wunsch, den Beichtstuhl zu verlassen. »Mein Sohn, Deine Habsucht zu besiegen, das liegt nur bei dir. Lies als Buße einen Brief des Apostels Paulus, der ja auch das heiße Verlangen hatte, alles Christliche zu töten, und der dieses Verlangen überwand. – Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.« Der Priester schlug während der Vergebungsworte das Kreuz, und der Fremde verließ den Beichtstuhl.

Spasini stand sofort auf und versuchte, noch einen Blick auf den Fremden zu werfen, doch er sah den Mann nur noch von hinten, der die Kirche mit schnellen Schritten verließ. Den Menschen, die auf die Beichte warteten, erklärte er, dass er sich nicht wohl fühle, und hastete dann in die Sakristei. Dieser Raum, in dem sich die Priester auf den Gottesdienst vorbereiten, schien ihm geeignet zu sein, um unbeobachtet von den Kirchenbesuchern die eben gehörten Worte zu verarbeiten. Er öffnete ein Fenster und setzte sich auf einen Stuhl. Sein Pulsschlag raste. Der Versuch, sich auf die Atmung zu konzentrieren, misslang, da seine Gedanken von einem Wort zum anderen flogen: ‚Schatz – Thebäische Legion – El Greco – der Bruder – der Fremde – Violetta‘. Gehörte das alles zusammen und – wenn ja – wie gehörte das alles zusammen?

Nach wenigen Minuten kam der Gemeindepfarrer aus seinem Beichtstuhl. »Eminenz, wie kann ich Ihnen helfen? Mir ist eben zu Ohren gekommen, dass Sie einen Schwächeanfall hatten. Soll ich einen Arzt rufen?«

»Nein, es geht schon wieder.« Spasini richtete seinen Oberkörper auf. »Geben Sie doch bitte Arturo, also meinem Referenten, Bescheid, dass ich nach Hause fahren möchte, um mich auszuruhen. Die Messe – bitte erledigen Sie das heute für mich.«

»Selbstverständlich, Eminenz! Ich werde sofort alles veranlassen!« Der Pfarrer verschwand. Spasini erhob seinen massigen Körper und bewegte sich langsam zum Kirchenausgang. Die Touristen und Gläubigen in der Kirche beachtete er nicht. In seinem Wagen schloss er die Augen und versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bringen.

Noch heute, drängte es ihn, musste er handeln. Das Beichtgeheimnis brauchte er nicht zu verletzen! Die vatikanischen Archive standen ihm zur Verfügung, und mit seinem Bruder musste er ein ernstes Gespräch führen. Ach ja, sein Bruder, der Graf, der Conte Andrea Spasini, der nach dem Tode des Vaters das Anwesen in der Nähe Roms geerbt hatte! Es würde ein schwieriges Gespräch werden, die beiden Brüder hatten sich doch sehr auseinander gelebt. Und Andrea würde nicht ohne Not Geheimnisse ausplaudern, das war dem Kardinal bewusst.

***

Der Fremde, der soeben bei Romero Kardinal Spasini in der Kirche San Clemente gebeichtet hatte, fuhr mit seinem Wagen aus der römischen Innenstadt heraus und strebte zur Autostrada gen Norden. Er war sichtlich mit sich zufrieden und dachte amüsiert an den aufgeregten Kardinal. An der nächsten Raststätte tankte er den Wagen auf, lenkte ihn auf den Parkplatz und nahm sein Notizbuch heraus.

Hinter den Namen des Kardinals machte er einen dicken Haken. Er blickte auf die Namen von Pater Andreas aus einer Dresdner Gemeinde und von Bernie von Straußberg, einem deutschen Milliardär, der ebenfalls in der Umgebung von Dresden wohnte. Er zog einen dicken Strich von Kardinal Spasini zu Bernie von Straußberg. Diesen wollte er ebenfalls für seine Zwecke einspannen. „Ob das genauso problemlos laufen würde?“ Mit diesen Gedanken programmierte er sein Navigationssystem mit seiner Heimatadresse, startete den Wagen und fuhr weiter.

Telefonstörung

Dresden – Montag 21. Mai mittags

Hoch über den Ufern der Elbe im Elbsandsteingebirge schaute Bernie im Arbeitszimmer seiner Villa verträumt auf den Fluss. ‚Dr. Bernhard W. von Straußberg‘ stand auf seinen Briefbögen, aber alle Welt kannte ihn nur unter dem Namen ‚Bernie‘. Bernie war ein erfolgreicher Unternehmer, und Erfolg war bei ihm gleichbedeutend mit Geld. Und Bernie hatte viel Geld. Er protzte nicht damit, aber es wurde in den Medien von einem zweistelligen Milliardenvermögen gemunkelt. Fragen nach seinem Besitz wich er immer aus mit der Floskel: „Wer über Geld redet, der hat zu wenig!“

Er wurde aus seinen Träumen gerissen, als das Telefon klingelte. Seine Sekretärin aus der Zentrale meldete sich. »Herr Doktor von Straußberg, ich habe hier den Vorstandsvorsitzenden der Tiroler Industriebank am Telefon, Herrn Doktor Wolf. Er möchte Sie sprechen, wegen des Jamba-Projekts in Nigeria. Darf ich ihn durchstellen?«

»Jamba-Projekt? Wolf? Kenn ich nicht! Aber geben Sie ihn mir mal!«

Es knackte in der Leitung und Bernie meldete sich. »Ja, hier von Straußberg. Was kann ich für Sie tun?«

»Hallo, hier spricht Wolf, von der Tiroler Industrie …«

Wieder knackte es in der Leitung. Er horchte und merkte, dass das Gespräch unterbrochen war und eine seltsam verzerrte, heisere Stimme offenbar mit einer anderen Person sprach. Interessiert lauschte Bernie dem Gespräch.

»Abblasen! Hörst du, John? Abblasen!«

Eine zweite Stimme war nicht zu vernehmen, obwohl ganz offensichtlich eine Diskussion im Gange war.

»Die Anweisung kommt von ganz oben, direkt von CS.«

– – –

»Ich weiß, dass Pater Andreas vom Orden der Franziskaner in der Dresdner Pfarrei St. Agatha Informationen haben müsste, aber wir haben strikte Anweisung, ihn in Ruhe zu lassen und nicht auszuquetschen! Der könnte dich kennen!«

– – –

»Ja, du kannst Dresden wieder verlassen! CS ist diesem Geheimbund ‚Thebäische Legion‘ anders auf die Spur gekommen.«

– – –

»Wie?«

– – –

»Wir werden das Gold des Moses auf andere Weise suchen.«

– – –

»Ja, bleib unbedingt auf Empfang! Ich melde mich, sobald ich Näheres weiß.«

– – –

»Merk dir: nur im Notfall +39-99-777-778 anrufen! Nochmal zum Mitschreiben: 39-99-777-778! Das Losungswort ist weiterhin ‚Aurum Dei‘! Ende!«

Die Leitung war wieder still. Bernie legte auf. Mechanisch hatte er die Informationen mitgeschrieben, ‚CS‘ und ‚Tibetische oder Tebische? Legion‘. Dann die Worte ‚Gold des Moses‘ und ‚Aurum Dei’. Das war klar: ‚Aurum Dei‘ war lateinisch und hieß auf Deutsch ‚Gold Gottes‘. Dann hatte er noch ‚Pater Andreas‘, ‚Pfarrei St. Agatha‘, ‚Dresden‘ und ‚Franziskaner‘ notiert. Was hatte das alles zu bedeuten? Der Jagdinstinkt in Bernie war geweckt!

Das Telefon läutete wieder. »Das Gespräch eben wurde wohl unterbrochen. Herr Dr. Wolf hat sich erneut gemeldet. Darf ich durchstellen?«

»Nein, Frau Engel! Sagen Sie ihm doch bitte, er möge sich an den Bereichsleiter für internationale Projekte wenden. Ich möchte jetzt nicht gestört werden.«

Bernie legte auf und schaute wieder auf seine Notizen. Er suchte im Internet: ‚Tibetische Legion‘ – da gab’s nichts – nur eine weiterführende Angabe auf ‚tibetische Religion‘. Dann gab er ‚tebische Legion‘ ein. Hier fand er einen Hinweis auf eine ‚Thebäische Legion‘. Mit wachsendem Interesse begann Bernie, den entsprechenden Wikipedia-Eintrag zu lesen. Irgendwann im dritten Jahrhundert gab es eine christliche römische Legion unter dem Anführer Mauritius. Die 6660 Mann der Legion kämpften für den römischen Kaiser. Dieser Kaiser wollte nun, dass die christlichen Soldaten die römischen Götter verehrten. Die Soldaten weigerten sich, und nach und nach wurde die Legion, ein Soldat nach dem andern, umgebracht. – Ohne Gegenwehr! Kaum zu glauben!

Er überlegte. Zunächst einmal sollte man herausfinden, wem der Anschluss mit der im Telefonat genannten Nummer gehörte. Das war eine Aufgabe für Oleg, seine rechte Hand. Er rief ihn an und bat ihn, eine Recherche über die Telefonnummer anzustellen.

Schon nach wenigen Minuten rief Oleg zurück. »Der Anschluss gehört dem Kardinal Spasini in Rom. Es ist eine Geheimnummer, die nur den engsten Mitarbeitern des Kardinals bekannt ist – und natürlich interessierten Hackern.« Dabei lachte Oleg.

Bernie bedankte sich. Cardinale Spasini – CS! Das passte! Bernie schaute sich noch einmal die mitgeschriebenen Wörter seiner Liste an. ‚Gold des Moses‘ unterstrich er zweimal. Wenn es Gold gab, das sich auf Moses zurückführen ließ, bedeutete dies, dass sein Besitz dem Eigentümer großes, sehr großes Ansehen in der Welt verlieh. So ein Schatz war in seiner Außergewöhnlichkeit einmalig und durch nichts zu überbieten. Diese Vorstellung versetzte ihn in einen Rausch. Das war doch mal eine echte Herausforderung!

Gierig überlegte er, wie er an weitere Informationen kommen könne. Dabei fiel sein Blick auf den Namen ‚P. Andreas‘ und ‚Pfarrei St. Agatha‘. Und ihm fiel ein, dass sein Cousin Paul mit seinen Beziehungen zum Vatikan hierbei behilflich sein könnte.

Angst im Turm

Castel Spasini nahe Rom – Freitag 1. Juni, nachmittags

Panisches Entsetzen spiegelte sich auf seinem Gesicht. Angstschweiß rann an ihm herunter, an seinem alten, etwas ausgemergelten Körper. Die sonst edle und beherrschte Gestalt des Grafen war zu einem zitternden Etwas verkommen, das sich in einer Falle glaubte und angstvoll reagierte.

Conte Andrea Spasini hastete aufgeschreckt durch sein Kastell, dem Castel Spasini nahe der italienischen Hauptstadt. Seine Hosenträger hingen herab, das Hemd war ihm aus der Hose gerutscht, einen Hausschuh hatte er verloren. Jemand war in sein Kastell eingedrungen, und er spürte eine Bedrohung bis in die letzte Faser seines Körpers. Aus der Ferne hörte er gedämpfte Musik aus dem Schlosspark, wo seine Dienerschaft das alljährliche Grillfest für die Angestellten feierte oder besser zelebrierte, wie der Graf sich üblicherweise ausdrückte. Aber jetzt war nichts Erhabenes an ihm. Niemand konnte ihn hören, schutzlos war er der Bedrohung ausgeliefert. Doch – wer war hinter ihm her? Warum wurde er verfolgt? Und wo war der Unbekannte jetzt?

Der Graf hielt erschöpft inne. Er keuchte. Sein Puls raste. Er versuchte zu lauschen. Doch sein Herzschlag und sein Atem waren zu laut. Spasini stützte sich auf seinen Stock, fingerte nach einem Taschentuch, um den Schweiß abzuwischen. Vor Aufregung konnte er das Tuch nicht herausziehen, stattdessen nahm er den Ärmel seiner Jacke. Sein Stock polterte laut zu Boden, ein grober Fluch kam über seine Lippen – jeder, der ihn kannte, wäre sehr erstaunt gewesen über die Derbheit seiner Worte.

Fieberhaft bemühte sich der Graf, seine Gedanken zu sammeln; er überlegte, wo er ein sicheres Versteck finden könne. Im Keller? Da würde er dem Unbekannten geradewegs in die Arme laufen. Der Dachboden? Nein, es gab nur eine Treppe zum Dachboden, wie sollte er sich dort schützen? Seine Waffen waren in einem verschlossenen Schrank in seinem Schlafzimmer, und von dort war er eben völlig kopflos geflüchtet. Ein geheimer Gang zu einem der Türme fiel ihm ein, den kannte außer ihm hier niemand. Das Dunkle und Geheimnisvolle dieses Turms hatte ihn als Kind immer erschaudern lassen, aber nun sah er in ihm die Rettung.

„Konzentrier dich endlich, sonst …“, Spasini dachte diesen Satz nicht zu Ende. „Ich muss in die Bibliothek. Wie komme ich am schnellsten in die Bibliothek?“ Noch einmal raus auf den langen Flur. Am Ende des Ganges ging es in die Bibliothek. Angsterfüllt hielt er inne und lauschte. Er hörte Stufen knarren. So schnell er konnte, humpelte er den Flur entlang, der ihm jetzt endlos vorkam. Seinen hilfreichen Stock hatte er unglücklicherweise liegen gelassen.

Die Bibliothek umfasste abertausende Bücher, doch Andrea Spasini hatte nur einen festen Blick für die Familienbibel. Hinter ihr war der rettende Hebel verborgen. Er zog die Bibel heraus, seine Hände zitterten, vor Angst schlotternd drückte er den Entriegelungsknopf mehrmals. »Komm schon, mach schon«, flüsterte er aufgeregt. Eine endlose Sekunde tat sich nichts; Verzweiflung und Schrecken zeigten sich auf seinem Gesicht; dann – endlich – dem Himmel sei Dank – bewegte sich die wuchtige Bücherwand knarrend zur Seite und gab einen Gang frei. Spasini schob die Bibel wieder ins Regal zurück und stürzte in den Gang, fiel hin, raffte sich unter Schmerzen wieder auf und bewegte hastig von innen den Mechanismus. Die Bücherwand schloss sich geräuschvoll.

Erleichtert atmete Andrea Spasini auf. Hier würde er sicher sein. Er schaute sich um: ein kleiner Raum, der ohne Fenster war. Fahles Licht kam von oben, zu diesem Licht führte eine Wendeltreppe. Langsam zog er sich am Geländer die Stufen hinauf, eine Stufe nach der anderen – endlose Stufen. Wie lange war er hier nicht mehr gewesen? Es müssen etliche Jahre seit seinem letzten Aufenthalt in diesem Turm vergangen sein. Der Graf ekelte sich ein wenig vor den vielen Spinnweben, die sich im Laufe der Zeit gebildet hatten. Auf halber Strecke nach oben gab es einen Absatz, und eine Tür führte zu einem Gelass; in diesem Raum befand sich gegenüber der Tür ein Fenster in Hüfthöhe, links und rechts davon befand sich jeweils eine Schießscharte. Ein Stuhl lag achtlos am Boden. Er hob ihn unter Mühen auf und setzte sich schwer atmend.

Was war eigentlich geschehen? Andrea Spasini versuchte, den Wirrwarr seiner Gedanken in den Griff zu bekommen.

Er hatte in seinem Schlafzimmer gelegen, nein, geschlafen hatte er nicht, sondern ernste Gedanken gewälzt. In den letzten Monaten hatte er zunehmend gespürt, dass seine Kräfte zu schwinden begannen und er einige Aufgaben in jüngere Hände legen müsste. Kinderlos war er; Neffen und Nichten besaß er auch nicht, da sein einziger Bruder Priester geworden war. Ja, wie fremd war ihm doch sein Bruder geworden. Je höher dieser die Karriereleiter in der römischen Kirche emporstieg, desto mehr hatten sich die Brüder auseinander gelebt. Früher, ja früher waren sie stets ein Herz und eine Seele gewesen, Andrea hatte sich immer darum bemüht, Schutz und Vorbild für seinen jüngeren Bruder Romero zu sein. Hatte Romero sich bevormundet gefühlt? Hatte darin der Keim für eine Rivalität gelegen? Er versuchte, sich zu erinnern, ob es einen anderen besonderen Grund gab, warum sie einander fremd geworden waren. Aber ihm fiel nichts dazu ein.

Warum hatte er nur nicht geheiratet? Die Last auf seinen Schultern, die ihm seine selbst gewählten Pflichten aufbürdeten, war zwar erheblich, aber heiraten, das wäre doch möglich gewesen. Es hatte doch so viele hübsche und geistvolle Frauen in seinem Leben gegeben! Aber das Thema hatte sich im Laufe der Zeit erledigt.

Allmählich beruhigte sich der Puls des Grafen, doch die Erinnerung an das Geschehen, das vor wenigen Minuten begonnen hatte, ließ ihn wieder in kalten Angstschweiß ausbrechen.

Plötzlich hatte er im Schlafzimmer über einen still gelegten Essensaufzug gehört, wie sich eine der Außentüren im Keller quietschend öffnete. Er war wie elektrisiert: Dieses Geräusch hatte sich unauslöschlich in seinem Gehirn eingebrannt, obwohl die entsprechende Begebenheit Jahrzehnte – in seiner frühen Kindheit – zurücklag. Das Quietschen gehörte zu einem Tor, das zu einem Steg über einen tiefen Burggraben führte. Als Kind hatte Andrea das Quietschen gehört und gleich darauf einen Diener von einem ungeschützten Steg herabstürzen gesehen. Der Mann hatte sich das Genick gebrochen. Natürlich war dann der Steg gesichert worden, aber immer, wenn er das quietschende Tor hörte, sah er den Sturz bildhaft vor seinen Augen. Später, als er Schlossherr geworden war, hielt er das Tor stets verschlossen, um das Geräusch nicht hören zu müssen. Er hatte keine Ahnung, wo der Schlüssel abgeblieben war, das hatte ihn auch nie interessiert.

Wie war nur der Unbekannte durch das verschlossene Tor ins Kastell gekommen? Schwere Schritte, Angst einflößende Schritte waren dann den Kellergang entlang gekommen. Bevor die Schritte die Treppe, die ins Erdgeschoss führte, erreicht hatten, war der Graf, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, voll Panik in die Bibliothek gestürzt und war jetzt hier in diesem Gemäuer angekommen.

Er nahm seinen Kopf in die Hände und suchte, Ruhe zu finden. Jetzt erst bemerkte er den muffigen Geruch; deshalb stand er auf und ging zum Fenster, um es zu öffnen. Rost hatte sich am Fenster gebildet, der Rahmen hatte sich im Laufe der Jahrzehnte verzogen, nur mühevoll ließen sich die Riegel öffnen. Den Grafen fröstelte, denn das Nordfenster ließ keine Sonnenstrahlen in den Raum, die die Luft erwärmen konnte. Er schaute aus dem Fenster. Frohe Klänge aus dem Schlosspark auf der anderen Seite des Kastells erreichten leise sein Ohr. Das Fest war in vollem Gange.

Nun erinnerte er sich an sein Mobiltelefon, er kramte in den Taschen seiner Hose. Entsetzt stellte er fest, dass es nicht dort war. Er fluchte leise, dass er es auf den Nachttisch gelegt hatte, als er sich zur Ruhe legte.

Andrea Spasini war ein frommer Mann, aus seiner Hosentasche fingerte er einen Rosenkranz und umschloss ihn fest in seinen Händen. Flehend und verzweifelt sprach er ein Vaterunser. »… sed libera nos a malo«, so endete das geflüsterte Gebet. Er hätte schreien können: „Ja, Herr, erlöse mich von dem Bösen, von dem, was mich verfolgt!“

Zum Warten verdammt überlegte er, ob er zu hören war, wenn er aus dem Fenster hinausschrie. Das war unwahrscheinlich, denn seine altersgebrochene Stimme war sehr schwach. Er bemühte sich, ‚Hilfe‘ zu schreien, aber er brachte nur ein jämmerliches Krächzen hervor. Wie lange müsste er hier wohl ausharren, wann kämen seine Diener wieder ins Kastell und würden ihn erlösen? Fragen über Fragen: Bis zur Befreiung konnten Stunden vergehen!

Da – ein lautes Knarren. Andrea Spasini schrak auf, als er das Geräusch hörte. Das Blut gefror in seinen Adern, weil er bemerkte, dass das Knarren aus dem Inneren des Turmes kam. Das konnte doch nicht sein, das war unmöglich, es kannte doch niemand diesen Geheimgang! Er hielt den Atem an, als er auf der Wendeltreppe langsam schwere Schritte hörte, die sich unaufhörlich näherten.

Alles in ihm erstarrte. Er suchte nach einem Ausweg, stürzte zur Tür, fand keinen Schlüssel, um die Tür zu verriegeln und stemmte sich mit aller Gewalt gegen den Eingang. Schweiß rann an seinem ganzen Körper herunter, als die Türklinke sich senkte und Andrea mit Gewalt zur Seite geschoben wurde und auf den steinigen Boden fiel. Die Tür schloss sich wieder. Im Halbdunkel erkannte der Graf die füllige Figur des eintretenden Mannes und atmete auf. »Du bist es, Gottseidank! Du hast mich eben zu Tode erschreckt!«, stöhnte er, erhob sich mühevoll vom Boden und ließ sich auf den Stuhl fallen.

Leise, bedrohlich flüsternd, kalt, schneidend kam die Stimme des Eindringlings: »Wo ist es? Ich will es haben, ich muss es haben, es gehört«, die Stimme zögerte, » – uns!«

Andrea sah überrascht in ein Gesicht, dessen Züge vor Gier verzerrt und verkrampft waren. »Was? Wovon redest du?«

»Wo ist es? Das ‚Aurum Dei‘? Das Gold unseres Gottes? Das Gold, das aus der Zeit des Moses‘ stammt. Und das unserem Herrn zur Geburt in Bethlehem überreicht wurde. Wo ist das Gold? Wo?« Die Stimme wurde lauter und noch eindringlicher.

»Was – was meinst du damit?« Andrea Spasini erschrak. Die Stimme kam ihm so verändert vor. Ein Schauer lief über seinen Rücken. Konnte sein Gegenüber sich so verändert haben? »Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Lass uns dieses Spiel beenden. Du hast mir Angst und Schrecken eingejagt, ich habe mich sehr gefürchtet. Hör auf damit, und lass es gut sein!«

Der andere kam näher. Andrea Spasini erhob sich vom Stuhl und wich unwillkürlich zum offenen Fenster hinter sich zurück. Der Atem des anderen in seinem Gesicht war unerträglich.

Der Eindringling erhob seine Rechte, legte sie auf Andreas Schulter, krampfte seine Finger um die Knochen. »Wo ist das Gold? Du als Chef der Thebäischen Legion musst es wissen! Du weißt es. Wir wissen, dass du es weißt. Es ist – unser! Seit zwei Jahrtausenden haben wir den Anspruch auf das Gold!«

Bei jedem dieser vielen zischenden Laute nässte Speichel das Antlitz des Grafen, der verzweifelt versuchte, sich aus der Umklammerung zu lösen. Er blickte den anderen mit weit aufgerissenen, angsterfüllten Augen an und röchelte: »Woher weißt Du…? Ich – ich habe es nicht, ich – ich wei – weiß es doch auch nicht.«

Das abstoßende Gesicht des angreifenden Mannes verzerrte sich zu einem Schreckensbild, der Unterkiefer reckte sich vor, und der Mund wurde weit aufgerissen. »Zum letzten Mal: Gib – mir – das – Gold – oder …«. Mit beiden Händen schüttelte er nun den Grafen, der seine Sinne nicht mehr unter Kontrolle hatte und dessen Beine ihren Dienst versagten. Langsam sackte er nach hinten. Er hörte noch als letztes die Worte: »Ich – werde – es – bekommen – es – gehört – mir!«

***

Kurze Zeit später entdeckte einer der Bediensteten die zerschmetterte Leiche des Grafen am Fuß des Turmes. Die Polizei hatte große Mühe, das Turmzimmer – den Ort des undurchsichtigen, schrecklichen Geschehens – ausfindig zu machen. Mit Brachialgewalt schoben die Carabinieri die Bücherregale von der Wand und entdeckten den Mechanismus, mit dem sie zum Turmzimmer gelangen konnten. Auf dem Fußboden lag der Rosenkranz des Kastellbesitzers. Warum hatte der Graf das Turmzimmer aufgesucht? Ein vernünftiger Grund war nicht vorhanden. Ein Unfall? Unwahrscheinlich! Da es keine Kampfspuren gab und obendrein niemand den Zugang zu kennen schien, kam die Polizei zu dem Schluss, dass der Graf seinem Leben selbst ein Ende gesetzt habe.

Die Carabinieri fanden im Notizbuch die Handy-Nummer des Bruders, des Kardinals Romero Spasini. Der Polizeioffizier rief ihn an und erreichte ihn auf einer Dienstfahrt zum Vatikan. Der Kardinal zeigte sich tief erschüttert. Auf ein Testament angesprochen erwiderte der Kardinal: »Es ist allgemein bekannt, dass mein Bruder seinen Besitz der römischkatholischen Kirche vermacht hat. Mich hat er als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Mein Gott, dieses Unglück! Bei meinen letzten Gesprächen habe ich leichte Depressionen bemerkt. Hätte ich doch stärker auf sie geachtet. Ich mache mir große Vorwürfe.«

Es gab niemanden, der ein Motiv für den Tod des Grafen zu haben schien, war er doch allseits beliebt und großzügig. So lautete das Urteil der Behörden auf Selbsttötung in geistiger Umnachtung.

Unter der Dienerschaft hielt sich lange das Gerücht, dass der Tod ihres Herrn eine andere Ursache hätte, doch wer glaubt schon Bediensteten?

Nach den Trauerfeierlichkeiten bezog Romero Kardinal Spasini das Kastell als standesgemäße Residenz und ging seinen Kurienaufgaben vornehmlich in diesen Gemächern nach.

Folter

Dresden – Sonnabend 16. Juni abends

Die Glocken der Gemeinde St. Agatha im Süden der sächsischen Metropole wurden leiser und verstummten schließlich. Pater Andreas, der Pfarrer dieser Gemeinde, verabschiedete die letzten Besucher der Vorabendmesse zum Sonntag. Er wollte gerade die Kirchentür schließen, als ein vornehm gekleideter Besucher die Kirche verließ. Dieser Herr gehörte nicht zu seinen Pfarrkindern, jedenfalls nicht zu denen, die regelmäßig die Gottesdienste besuchten.

»Verehrter Herr Pater Andreas, erlauben Sie, dass ich Sie kurz mit einer Bitte anspreche?«

»Lassen wir den ‚verehrten Herrn‘ weg«, lachte der Geistliche freundlich, »einfach ‚Pater Andreas‘. Bitte sprechen Sie doch! Wenn ich helfen kann, will ich es gern tun.«

»Ich möchte mich zunächst vorstellen: Mein Name ist Jörg Schmidt. Meine Mutter, Emma Schmidt, – Sie kennen sie? Sie ist schon weit über 80 Jahre alt – also meine Mutter liegt im Sterben. Sie hat mich gebeten, Sie nach dem Gottesdienst anzusprechen. Einen Wunsch hat sie noch, nur einen, nämlich vor ihrem Tod bei Ihnen zu beichten und von Ihnen den Segen und die Sakramente zu empfangen. Ich bitte Sie inständig, mit mir zu kommen. Und selbstverständlich werde ich für alles aufkommen. Aber, bitte, begleiten sie mich umgehend!« Damit wies er auf einen Luxuswagen, der am Straßenrand stand. Der Fahrer hielt seine Hand an der geöffneten Tür.

Die Bitte des Mannes klang sehr flehentlich. Viele Personen, viele Emmas, viele Schmidts kannte der Priester; der Name ‚Emma‘ war ja bei älteren Frauen nicht ganz ungebräuchlich; und – der letzte Wunsch eines Menschen war dem Geistlichen heilig.

»Bitte, ich will nur kurz die Kirchentür abschließen, und aus der Sakristei das Sakrament und meine Stola holen; ich bin sofort wieder da.«

Zwei Minuten später ging der Ordensgeistliche mit Herrn Schmidt zum Wagen und stieg ein. Ein mulmiges Gefühl beschlich ihn allerdings. Hätte er nicht seinen Mitbrüdern Bescheid geben sollen? Aber da fuhr der Wagen schon los. Er spürte noch einen Stich in seinem Arm und fiel dann in einen Schlaf.

***

Langsam, ganz langsam kehrten die Lebensgeister zurück. Noch mit geschlossenen Augen versuchte der Priester, einen Gedanken zu fassen. „Was ist los mit mir?“ Instinktiv versuchte er, mit seiner Hand an den Kopf zu fassen. Das gelang ihm aber nicht, da seine Hände festgebunden waren. Pater Andreas öffnete langsam seine Augen.

»Pater Andreas«, die Stimme kam sanft aus dem Dunkel des Raumes, »willkommen zurück in der Welt. Mir tut es in der Seele weh, dich hier leiden zu sehen. Wollen wir es uns beiden nicht erleichtern und zusammenarbeiten?«

Der angesprochene Pater Andreas versuchte, sich aufzurichten, was ihm aber nicht möglich war. Schreckerfüllt schaute er sich um. Fast finster war es. Das Mauerwerk war schlecht verputzt, der Raum war ungefähr drei mal vier Meter groß und sehr hoch, vielleicht vier Meter hoch; ganz oben war ein schmaler Spalt, durch den etwas Tageslicht drang. Auf der anderen Seite befand sich eine Tür, durch die er wohl in diesen Raum gebracht worden war, darüber war ein Lautsprecher befestigt. Andreas schwitzte. Erinnerungsfetzen an die abendliche Szene vor der Kirche fügten sich langsam zu einem Ganzen zusammen.

»Wo bin ich? Was ist geschehen?«, fragte Andreas mit belegter Stimme. Keine Antwort. Er versuchte erneut, sich zu erheben und bemerkte verstört, dass er auf einem Tisch lag, die Hände und Füße waren an den Tisch gefesselt. Andreas lauschte angestrengt und glaubte, leise Atemgeräusche zu hören. »Was wollen Sie?«, fragte er unsicher, »ich sollte doch zu der sterbenden Frau kommen.«

»Das hat noch Zeit, mein Lieber. Ich möchte dich um ein paar Auskünfte bitten; danach fahren wir zu der guten Mutter Emma. – Ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass du zu einem – äh, sagen wir mal – Geheimbund gehörst – zu einer geheimen Bruderschaft. Stimmt das?« Die Stimme des Fragenden klang kalt und metallisch. Hinzu kam ein leichtes Brummen aus dem Lautsprecher.

Andreas gehörte nicht zu den Menschen, denen man leicht Angst einflößen konnte. Er war als zehntes von elf Kindern aufgewachsen, fünf ältere Brüder hatte er, da verlernt man die Angst. Doch hier war es anders. Es gab niemanden, dem man in die Augen schauen konnte, niemanden. Sein Versuch, sich zu sammeln und die Angst zu überwinden, gelang ihm nicht. Krampfhaft überlegte er, wie er sein Herzrasen zur Ruhe bringen könne. Doch gerade als er begann, sich auf seine Atemzüge zu konzentrieren und die Atmung wieder zu kontrollieren, drang die kalte Stimme erneut an sein Ohr. »Stimmt das? Ich habe dich was gefragt!«

»Ich gehöre zu den Ordensbrüdern des heiligen Franziskus, wir sind kein Geheimbund, keine geheime Bruderschaft. Wir haben unser Leben dem Dienst am Mitmenschen und Gott geweiht.« Andreas bemühte sich, mit fester Stimme zu reden, was ihm schwer fiel – er hatte Angst und fürchtete, dass das nicht unbemerkt bleiben würde – und Andreas ahnte, was der unbekannte Fragende wissen wollte.

Er vernahm die Stimme wieder. »Pater Andreas, mach es uns und dir nicht schwerer, als es ohnehin ist. Der Raum, in dem du dich befindest, gehörte einst zu den berüchtigten Stasi-Gefängnissen. Du weißt bestimmt aus eigener Erfahrung, wer die Stasi war, oder? In den Gefängnisunterlagen habe ich gefunden, dass du vor einigen Jahren – oder sind es schon Jahrzehnte? – hier warst, nur für ein paar Nächte, aber immerhin: du kennst die Regeln. Heutzutage bewohnen nur wenige Auserwählte diese Räume. Ich vermiete sie, und was das Schönste daran ist – ich verlange kein Geld für die Übernachtung. Sogar verhungert ist hier kaum jemand – lass mich mal überlegen: doch, ein- oder zweimal? Aber da muss ich in unserer Buchhaltung nachfragen, ja, ein- oder zweimal gab es Mieter, die nicht sehr entgegenkommend waren. Na – Schwamm drüber! Du gehörst sicherlich nicht zu diesen renitenten Leuten«.

Hier entstand eine kleine Pause, wohl einzig und allein zu dem Zweck, ein Nachdenken über das Gesagte zu ermöglichen. »Ich weiß, dass du zur Bruderschaft der Thebäischen Legion gehörst.«

Andreas hatte mit diesen oder ähnlichen Worten gerechnet, trotzdem war er doch überrascht. Obwohl es sehr kühl in dem Raum war, begann Andreas noch mehr zu schwitzen.

»Lass uns doch nicht drum herumreden. Ich weiß, dass du dazu gehörst, und das ist ja auch nicht verboten. Ich werde es auch nicht weitersagen. Aber zwei Auskünfte hätte ich gern. Danach kannst du gehen.«

Andreas geriet ins Stammeln. »Ich, ich w-w-weiß nicht, w-w-was Sie m-m-meinen. Ich f-f-fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen.«

Eine zweite Stimme kam scharf aus dem Lautsprecher. »Keine Mätzchen, sage ich. Wir können auch anders!«

Es meldete sich wieder die metallische Stimme, die nun im Vergleich zu der anderen Stimme sehr sanft klang – zumindest für Andreas‘ Ohren. »Oh, mein Kollege ist ziemlich ungeduldig. Er kennt sich hier aus, er hat in diesem Haus früher schon sehr erfolgreich gearbeitet. Aber ich hoffe, dass wir seine Erfahrungen nicht benötigen. Ich möchte Antworten auf zwei Fragen, danach kannst du dieses«, er räusperte sich, »Etablissement wieder verlassen. Versprochen! Frage 1: Wer ist zurzeit der Boss, ich meine: wer ist der Führer der Thebäischen Legion? Frage 2: Wo ist das ‚Aurum Dei‘ – das Gold Gottes?«

Andreas war vor Angst wie gelähmt. Die Lage war bedrohlich. Was würde sein Lieblingsbruder Tommy in dieser Situation machen? Er hatte plötzlich große Sehnsucht nach seinem großen Bruder, auf dessen Schutz er sich immer verlassen konnte. Und auch nach seinen anderen Geschwistern, die ihm in seiner Kindheit immer beigestanden hatten. Und jetzt war er hilflos an einen Tisch gefesselt. »Ich, ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen«, druckste er und wusste gleichzeitig, dass ihm keine Wahl blieb.

Kalt kam die Stimme zurück: »Es ist doch erstaunlich, welche menschheitsbeglückenden Instrumente der KGB der Stasi vermacht hat, die diese Utensilien ja vor wenigen Jahren von heute auf morgen zurücklassen musste, als sie dieses – ähm – Hotel verließ. Wir haben hier ein Besteck, ich glaube, man nennt es auch Operationsbesteck, so etwas, wie die Chirurgen in den Krankenhäusern haben, wenn sie den Bauch aufschneiden oder Gliedmaßen amputieren müssen; leider fehlt uns hier das Narkosemittel. Tja, man kann eben nicht alles haben! Wir haben auch Energiespender, deren Leistung man stufenlos verstellen kann; vielleicht kennst du auch die James-Bond-Filme. Da gibt es einen, in dem 007 mit einem Schurken um die Weltherrschaft spielt. Elektroschocks putschen beide Kontrahenten auf. Das ist meine Lieblingsszene im Film: die Gesichter verzerren sich, und beide winden sich unter Schmerzen. Aber das ist nur ein Film und die Schauspieler tun nur so, als ob! In der Realität ist das viel wirkungsvoller!« Es entstand wieder eine kleine Pause. »Ah – und da sehe ich noch ein paar belebende, aber auch einige beruhigende Getränke, ja – und Sportgeräte. Mir gefällt die Bank, auf der sich der Sportler ausruhen und ein wenig strecken kann, wollen wir damit anfangen?«

»Nein, nein«, schrie Andreas, hilflos wie ein kleines Kind, am liebsten hätte er losgeheult, »ich bin doch nur ein kleines Licht, ein ganz, ganz kleines Licht«. Seine Stimme war bei den letzten Worten immer leiser geworden.

Kalt meldete sich die Stimme wieder: »Wer ist zur Zeit der Chef der Thebäischen Legion?«

Andreas versuchte erneut erfolglos, sich aufzurichten, und schluchzte dann: »Gott möge meiner Seele gnädig sein. Spasini ist es.«

Einen Augenblick war es totenstill. Dann hörte Andreas die Stimme, die nun erstaunt klang: »Der Kardinal Spasini?«

»Nein, nein, sein Bruder, der Graf – Conte Andrea Spasini.«

Es war wieder still, offensichtlich war diese Antwort für den Fragenden überraschend gekommen.

»In Ordnung, für den Augenblick will ich dir mal glauben. Zur Belohnung werde ich deine Lage etwas erleichtern.« Ein klackendes Geräusch erklang und Andreas spürte, wie die Handfesseln sich lösten. Er richtete sich auf und versuchte, sich zu dehnen und zu strecken.

»Und nun zur Frage 2: wo ist das ‚Aurum Dei‘ – du weißt: ich meine das Gold aus uralter Zeit, das mit Gott und Moses direkt in Verbindung gebracht wird!«

Andreas zerrte an seinen Fußfesseln. Verzweifelt wand er sich, so gut er es in dieser Lage vermochte. »Ich, ich weiß wirklich nicht, was das ist.«

»Was, du kennst den größten Schatz eurer Bruderschaft nicht? Du machst Spaß! He, Rasputin«, offenbar wandte sich die Stimme einem anderen zu.

»Ja, Boss«, das war die brutale Stimme.

»Ach ja, zur Erläuterung, ich nenne ihn nur Rasputin, er heißt natürlich anders. Er hat im KGB gearbeitet und hat hohe und höchste Auszeichnungen erhalten. Rasputin hat sich nun eingearbeitet in eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung, die die Amerikaner im Irak erfunden haben, das sogenannte Waterboarding. Vielleicht sollten wir lieber damit anfangen. Andreas, es wird dir gefallen«, kam es metallisch zurück.

»Nein, bitte nicht«, Andreas war verzweifelt, »keiner von uns weiß, wo sich der Schatz befindet. Wir haben ihn wirklich nicht. Wir wissen nicht, wo er ist. Glauben Sie mir doch! Bitte!« Und nach einer Weile wiederholte er: »Bitte!«

Andreas zitterte am ganzen Leib, als die Stimme sagte: »Wir sind dabei, die doch etwas plumpe Methode der Amerikaner zu verfeinern. Unsere Versuche sind allerdings noch nicht sehr weit fortgeschritten. Immer wieder kommt es zu – wie soll ich sagen – kleineren Unfällen? Ja, ich glaube, so ist das perfekt ausgedrückt. Aber auch dieses Problem werden wir bald im Griff haben – ständig erweitern wir unsere Erfahrungen. – Was weißt du über den Schatz?«, herrschte die Stimme ihn nun ausgesprochen barsch an.

»Als wir uns neulich getroffen haben,…«

»Wann war das genau?«, unterbrach die Stimme.

»Vor, vor drei Wochen«, winselte Andreas, »in – in Erfurt, da hat doch keiner was gewusst.«

»Geht’s vielleicht etwas genauer? Ich sehe gerade, wir haben hier auch ein ‚Wahrheitsserum‘. Es wurde allerdings noch nie ausprobiert. Einmal müssen wir aber damit beginnen. Unsere Forschungsarbeit steckt leider noch in den Kinderschuhen.«

Auch die schlimmsten Drohungen werden stumpf, wenn sie wiederholt werden. Pater Andreas wusste, dass er dabei war, Verrat zu üben. Bei dem Namen Spasini hatte er seine Hemmungen überwunden. Heute Morgen hatte er gehört, dass Spasini Selbstmord begangen haben soll. So konnte man dem nichts mehr anhaben, einen Nachfolger gab es bisher nicht. Das war hier an diesem Ort wohl noch nicht durchgedrungen, wie er den Worten seines Peinigers entnehmen konnte. Er hatte am Beginn seiner Zugehörigkeit zum Geheimbund geschworen, keine Mitglieder der Thebäischen Legion zu verraten. Und das konnte er auch nicht, er kannte niemanden sonst mit Namen, niemanden, der noch am Leben war. Der einzige, den er persönlich kannte, war schon vor vielen Jahren gestorben. Ach ja, seinen Offizier, dem er unterstand, hatte er natürlich auch schon gesehen. Und Spasini kannte auch jeder, zumindest dem Namen nach, aber der war ja nun tot.

Andreas holte tief Atem. »Wir treffen uns etwa alle drei Jahre, manchmal auch häufiger. Zwei Wochen vor dem Treffen bekam ich ein Schreiben mit der Aufforderung, mich in Erfurt einzufinden. Der Ort war eine stillgelegte Fabrik. Wir tragen dann lange Gewänder und auch eine Kapuze, die tief über das Gesicht gezogen wird. Aus Sicherheitsgründen kennen wir keine Namen. Ein Mitglied gehört zu den Offizieren und gibt uns Bericht über die Aktivitäten der Vergangenheit und die Vorhaben der Zukunft. Auch wir berichten über unsere Aktivitäten. Jeder bekommt seine Aufgaben zugeteilt. Beim letzten Treffen ging es darum, dass sich die Legion darauf zu konzentrieren habe, den Schatz unseres Gründungspatrons Maurizio wiederzufinden. Dieser Schatz – Gold aus Moses‘ Zeiten – ist seit vielen Jahrzehnten verschollen. Ich nehme an, Sie meinen dieses Gold?«

Andreas fühlte sich übel. Er war kurz davor zu erbrechen. Vielleicht lag es an seinem Verrat, doch sicher viel mehr an der vertrackten Situation, in der er sich befand. Gedanken rasten durch sein Hirn: Die fremde Stimme wusste einiges, aber nicht alles. Wer könnte der Verräter sein, der ihn verraten hatte. Es kannte doch niemand seine Zugehörigkeit zur Legion. Und der Offizier, der seine Mitgliedschaft und seinen Namen kannte – hatte der ihn in diese Zwangslage gebracht? Nein, das machte keinen Sinn, ein Offizier hat doch viel bessere Kenntnisse! Außerdem, Andreas war sich ganz sicher, ein Offizier der Thebäischen Legion würde seine Ordensbrüder nicht ans Messer liefern.

Die kalte Stimme aus dem Lautsprecher unterbrach seinen Gedankenstrom. »Was weißt du noch über das Gold?«

»Das Gold wurde Jesus zur Geburt von einem Weisen geschenkt. Später kam es zu Maurizio und der Thebäischen Legion. Die Thebäische Legion hat dann das Gold gehütet, bis es aus unbekannten Gründen verloren ging.«

»Welche Hinweise hast du bei deinem Treffen in Erfurt erhalten?«

»Einige Orte sollten untersucht werden. Ich selbst hatte mich früher mit der Geschichte der Thebäischen Legion befasst. Ein ehemaliger Legionär war Künstler und hatte bezüglich des Goldschatzes Kenntnisse. Er hat ein Relief geschaffen, eine Kopie eines Moses-Bildes von Rembrandt. Möglicherweise hatte er Hinweise auf der Skulptur hinterlassen. Das hängt im Kloster ‚Zum Herzen Mariens‘ in Kopenhagen. Ich sollte dahin gehen und mich dort umsehen. In sechs Monaten sollte dann bei einem neuen Treffen diskutiert werden, wie wir weiter vorgehen.«

Die Stimme des Folterknechtes klang überrascht – schon zum zweiten Mal! »Wie war das? Um welches Kloster handelt es sich?«

Andreas bemerkte die Überraschung des Befragers. Hatte er einen wunden Punkt berührt? Zögernd wiederholte er: »Das Kloster ‚Zum Herzen Mariens‘ in Kopenhagen.«

Die jetzige Pause dauerte länger, ein – zwei Minuten. Dann erklang erneut metallisch kalt die Stimme, die Andreas hörte; jetzt mischte sich noch ein drohender Unterton in die Worte. »Pater Andreas, meine Geduld neigt sich dem Ende zu: das – war – doch – nicht – alles?«

»Doch, doch, ich schwöre es – bei meinem Leben«, keuchte Andreas. Er bekam eine Gänsehaut bei dem Gedanken, was kommen könnte. »Ich weiß wirklich nicht mehr, das müssen Sie mir glauben!« Todesangst lag in seiner Stimme.

Die Stimme meldete sich wieder. »Wir überlegen uns gerade, ob wir dich ein kleines Maschinchen ausprobieren lassen, das die Daumen etwas breiter …«

»Nein«, schrie Andreas, »nein, ich weiß wirklich nicht mehr, und ich kann auch nicht mehr. Lassen sie doch ab von mir! Bitte! Ich werde auch nichts verraten!«

»Pater Andreas, du wirst nichts verraten, da sind wir uns sicher, denn wir werden es erfahren – und dann – «, es folgte eine Kunstpause, die gerade lang genug war, verzweifelte Schreckenslaute aus Andreas heraus zu bringen. » – Du wirst erst in einem Monat nach Kopenhagen fahren und den Anweisungen ‚deines Offiziers‘«, die beiden letzten Worte kamen etwas spöttisch aus dem Lautsprecher, »folgen, du wirst das, was du herausbringst, für dich behalten und niemandem, ich sage – niemandem – davon etwas sagen. Du wirst einen Anruf erhalten – von mir – mit dem Codewort ‚Aurum Dei und du wirst antworten ‚ich gehorche, großer Boss‘. Ist das klar? – Und dann wirst du mir erzählen: alles – wirklich alles! Wir werden dich beobachten, du bist in unserer Hand. So, das war’s.«

Vollständige Stille trat ein. Andreas hatte kein Zeitgefühl mehr. Da hörte er, wie die Tür aufgeschlossen wurde, knarrend öffnete sie sich. Eine Person trat ein, Andreas spürte noch einen Stich in seinem Arm, dann wurde es dunkel um ihn. Für einige Stunden würde er nun schlafen und dann irgendwo in der Umgebung aufwachen.

***

Bernie von Straußberg verließ federnden Schrittes das Gebäude und stieg in den wartenden Wagen der gehobenen Mercedes-Klasse ein. Natürlich hatte er in seiner Position einen Chauffeur, der auch sein Leibwächter war und mit ihm die Folterszene veranstaltet hatte. Bernie war nachdenklich. Noch im Auto befahl er seinem Fahrer, –– nein, er bat ihn, denn der Leibwächter war sein Freund, vielleicht der einzige, den er hatte – bis morgen früh acht Uhr einen Bericht über den Conte Andrea Spasini zu liefern, den Bruder des Kardinals. »Ich weiß, es ist schon spät, aber Oleg, tu mir bitte den Gefallen und such alles raus, was du finden kannst. Ach«, fügte er hinzu, »bring mir auch noch einen Bericht über Mosesbilder von Rembrandt mit. Du hast ja gehört, dass eine Kopie in Kopenhagen hängt – im Kloster zum Herzen Mariens«, dabei verzog er das Gesicht. »Schick jemanden dort vorbei, einen, der auf unserer Gehaltsliste steht, damit der uns einen ausführlichen Bericht liefert. Ich glaube nicht, dass wir selbst nach Kopenhagen fahren müssen.«

»Worüber soll die Recherche laufen?«

»Keine Ahnung, mein Lieber. Eben über das Bild! Wenn man nicht zum Original geschickt wird, gibt es womöglich aufschlussreiche Unterschiede. Da fällt mir ein, wir brauchen auch ein gutes Foto des Originalbildes. Und, unser Freund soll in Kopenhagen vorsichtig vorgehen. Die Äbtissin soll nichts davon merken, vor allem nicht, dass wir dahinter stehen.« Straußberg verstand sich auf die leisen und eindringlichen Worte.

Oleg nahm ihm die zusätzlichen Aufgaben und damit den verlorenen Abend nicht übel. Sie waren ein Gespann – und beiden war das bewusst. Der Fahrer würde für seinen Chef über Leichen gehen.

Die schwarze Limousine bog von der Straße ab, fuhr durch ein großes schmiedeeisernes Tor und hielt im Eingangsbereich einer hell erleuchteten Prunkvilla nahe der sächsischen Landeshauptstadt, malerisch hoch über den Elbufern gelegen. Laute Musik empfing ihn.

Das erste Gebot

Sinai-Massiv – vor 3300 Jahren

Der alte Mann schaute erschrocken auf die dunkle, graue Wolke vor sich, die die Bergspitze verhüllte. Dabei beschlich ihn das Gefühl, als blicke er in sein Inneres, das genauso undurchdringlich und aufgewühlt war. Die Stimme, die er hörte, hatte einen anderen, bedrohlichen Klang angenommen. »Zum Donnerwetter nochmal, Moses, was ist mit deinen Leuten los?« Ein Blitz zuckte in der Wolke.

Der alte Mann, der mit dem Namen Moses angesprochen worden war, setzte sich auf einen Stein und schlug die Hände vor sein Gesicht. Die Stimme, er konnte sie nicht lokalisieren. Kam sie aus seinem Inneren oder aus der Wolke? Er überlegte verzweifelt, was denn nun schon wieder los sein könnte. Seit der Flucht aus Ägypten war es ein Kreuz mit seinen Landsleuten: Nie waren sie zufrieden! Den Himmel auf Erden wollten sie, und zwar sofort. Und auch das Wesen in der Wolke – oder war es in seinem Inneren? – schien ihm unberechenbar zu sein.

Er war verzweifelt. Wie sollte er das alles nur schaffen? Er war doch auch nicht mehr der Jüngste! Hätte der Allmächtige nicht auf seine schwache Gesundheit Rücksicht nehmen können? Es gab doch viele junge Leute in seiner Umgebung, die Biss hatten und Ehrgeiz.

Moses versuchte es mit Erklärungen; dabei zügelte er seine Stimme, um den Herrn zu besänftigen. »Herr, unsere Flucht dauert nun schon Jahre, deine Dienerinnen und Diener sind müde, verzweifelt und …«

»… und voll Starrsinn. Sag es doch laut: sie sind unzufrieden mit mir.« So tönte die Stimme.

Moses konnte sich nun kaum noch beherrschen. Auch wenn er dem Allmächtigen gegenüber stand: Was zu viel ist, ist zu viel. »Herr, das geht über meine Kräfte. Sind es nicht auch deine Kinder? Hast du ihnen nicht neben Träumen von einer besseren Zukunft auch das Verlangen nach Sicherheit und Geborgenheit gegeben? Was erwartest du denn? Dass sie nach diesen vielen Jahren des Herumirrens hungrig sind nach deinen Worten? Dass sie vor Freude ‚Halleluja‘ singen, wenn sie sich wilder Tiere und noch wilderer Feinde zu erwehren suchen?«

Die Stimme aus der Wolke antwortete nicht.

»Nanu, Herr, hast du deine Sprache verloren? Und redest nicht mehr mit mir?«

»Ach, du warst fertig mit deiner Anklage? – Ich bin also schuld, dass sie Ägypten und die Sklavenarbeit dort verlassen haben? Dass sie die Sicherheit aufgegeben haben, auch den nächsten Morgen, den nächsten Monat, die nächsten Jahre in Ketten zu verbringen? Und dass sie stattdessen den Traum von Freiheit verwirklichen wollten? Und dass sie Freiheit ohne Risiken erwarteten?«

Moses antwortete schnell: »Herr, ich hab das Gefühl, ich drücke mich nicht genau genug aus. Diese Leute da unten sind deine Geschöpfe. Unsere Ahnen haben es erfahren und immer weiter erzählt: Du hast sie dir ausgedacht, deine Gedanken sind sie.«

»Moses, du meinst also, weil sie mit mir unzufrieden sind, müsste ich als ihr Schöpfer auch selbst unzufrieden mit mir sein?«

Moses atmete auf, ganz so streng klang die Stimme nicht mehr. Der Herr ließ sogar mit sich diskutieren. So versuchte er, sich zu mäßigen. »Ich weiß, Herr, dir gegenüber steht mir Kritik nicht zu, aber wenn unsere Urahnen sich die Freiheit genommen haben und im Paradies gegen deinen Willen und gegen dein Gesetz gehandelt haben, so musst du das vorher gewusst haben. Du hast sie nicht an ihrem Frevel gehindert. Du hast ihnen nach ihrer schrecklichen Schuld die Freiheit nicht genommen, sondern ihnen im Gegenteil gesagt: Nehmt eure Freiheit, und zusätzlich gebe ich euch noch die Verantwortlichkeit für euer Tun. Das war einfach zu viel, Herr, wenn ich das in aller Bescheidenheit mal aussprechen darf.«

Plötzlich herrschte Stille, nichts hörte Moses – außer dass sein Herz pochte wie selten zuvor. Er kam sich vor wie ein junger Mann, der das erste Mal gegen seine Eltern aufsässig geworden war. War er dieses Mal zu weit gegangen? Nach einer endlosen, quälenden Pause hörte er sie wieder, die Stimme.

»Moses, ich habe nichts gesagt, nicht weil ich keine Antwort weiß. Ich habe nichts gesagt, weil ich glaubte, dass du mit deiner Rede noch nicht fertig bist. Wir haben vorhin über die Gesetze gesprochen, die ich euch auferlegt habe; ich möchte sie lieber einen Vertrag nennen, den ihr in aller Freiheit annehmen oder – ablehnen könnt. Ihr habt die Wahl – und damit die Freiheit – zwischen zwei Möglichkeiten. Es gibt sie nicht – die Alternativlosigkeit, von der ihr Menschen immer dann faselt, wenn ihr euch vor der Verantwortung zu einer Entscheidung drücken wollt. Und wie ich soeben vernommen habe, ist diese Freiheit zusammen mit der Verantwortung ja das Grundübel, das ich euch nach eurem Wortbruch im Paradies auferlegt habe. Wie auch immer ihr euch verhaltet, es liegt bei euch. Du hast ganz richtig bemerkt, dass nicht nur die Freiheit bei euch liegt, sondern dass ihr zusätzlich auch die Folgen eures Handelns annehmen müsst. Ihr müsst die Verantwortung für euer Tun und Lassen endlich übernehmen.«

Moses schnaufte. Wie war das nun alles wieder zu verstehen? Er war Feldherr, General und kein Philosoph, der sich in Spitzfindigkeiten auskannte. Es könnte doch alles so einfach sein, wenn der Herr es so eingerichtet hätte, dass der Mensch nur Gottes Willen ausführt.

Um seinen Unmut zu zeigen, schüttelte Moses missgelaunt seinen Kopf. »Wie sollen wir in Freiheit bestehen können, wenn du es uns so schwer machst?«

»Wie meinst du das, Moses? Jeder Mann kann tun und lassen, was er will. Jede Frau kann tun und lassen, was sie will. An welcher Stelle mache ich es euch denn schwer?«

»Ich möchte ein Beispiel anführen: Wie war das bei unseren Vorfahren Kain und Abel? Du hast Kain deine Huld entzogen, und deshalb wurde er sündig.«

»Moses, das musst du mir nun mal erklären. Was sagen denn eure Überlieferungen?«

»Herr, folgendes haben unsere Ahnen aufgeschrieben:

Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar; auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute gnädig auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich.

Für mich ist das eindeutig: du hast Abel dem Kain vorgezogen. Und damit die Folgen provoziert.«

»Hätte ich nach Herrn Moses‘ Meinung genau anders herum handeln sollen?«

»Ich an deiner Stelle hätte keinen von beiden vorgezogen.«

»Du meinst also, ich hätte Abel dem Kain vorgezogen? Wenn ich es also richtig verstehe: Kain wurde von mir seiner Freiheit beraubt, und daher bin ich für Abels Tod verantwortlich?«

Moses atmete tief durch; er merkte, dass er sich verrannt hatte. Er senkte den Kopf. Was redete er heute für einen Schwachsinn! Er hätte sich dafür ohrfeigen können. »Herr, ich weiß nicht, welcher Geist mich geritten hat. Du hast natürlich Recht. Du hast Kain sogar vor seinem Tun gewarnt. Und das Opfer, das sie dargebracht hatten, bestand nicht aus Fleisch oder Feldfrüchten, sondern aus der Haltung, mit der sie es darbrachten. Herr, verzeih mir! Ich bin nicht besser als Kain.«

Moses fühlte sich elend und müde. Die Pause, die nun entstand, empfand er als wohltuend.

Nach einer Weile hörte er sie wieder, diese Stimme: »Moses, hab immer vor Augen: Unrecht entsteht nicht erst mit der Tat, sondern schon vorher im Kopf. Wenn nicht einmal ich es schaffte, Kain von seinem Vorhaben abzubringen – durch Überzeugung, wohlgemerkt –, wer kann es dann schaffen?«

»Aber, Herr, du bist allmächtig! Du kannst es schaffen!« Jetzt überfiel Moses das Gefühl, dass das Eis gebrochen war. Ja, er glaubte sogar, ein Lächeln aus der Stimme Gottes zu hören, die nun fortfuhr.

»Freiheit, Moses, ist unteilbar. Wenn ich sie dem Menschen gegeben habe, muss der Mensch sie gestalten. Eingriffe von mir machen aus euch nur dressiertes Vieh. Und denk daran: nach meinem Bilde habe ich den Menschen geschaffen.«

Moses überlegte, kam aber zu keinem Ergebnis.

»Moses, lass uns folgendermaßen verfahren: Hier hast Du einen neuen Vertragsentwurf, den ich mit eigener Hand in Stein geschrieben habe. Nimm ihn und trage ihn in euer Lager. Lest euch alles genau durch. Ihr habt die Freiheit, den Vertrag mit seinen zehn Abschnitten anzunehmen oder abzulehnen, jeder einzelne von euch. Solltet ihr den Vertrag oder einzelne Abschnitte ablehnen, so wird es Euch gehen wie Kain. Nicht der Tod ist die Folge, sondern das Leben, aber mit allen Konsequenzen!«

Nach kurzer Pause fuhr die Stimme fort: »Nun geh! Du hast einen beschwerlichen Abstieg vor dir. Und unten wirst du dein Volk finden, das seine Freiheit gebraucht oder auch – missbraucht. Überlege dir, was du tust! Überleg es dir gut! Eigentlich haben wir alles besprochen. Ich werde dich beobachten, genau beobachten. Überlege dir, ob dein Planen und Tun Bestand hat vor deinem Innersten! Du musst die passende Antwort selbst finden. Du musst sie vor allem ganz besonders vor dir selbst verantworten. Geh nun! Dreh dich nicht mehr um! Und – überlege gut, was du tun wirst!«