12,99 €

Mehr erfahren.

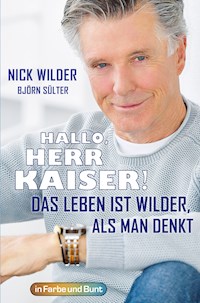

- Herausgeber: In Farbe und Bunt Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nick Wilder ist Schauspieler und Musiker. Der Sohn eines Landwirtes von der Insel Fehmarn kann bereits auf ein turbulentes Leben zurückblicken: Diplom-Holzwirt, Surfweltmeister, Surfshopbesitzer in Florida und Dänemark, Darsteller in Roland Emmerichs "Stargate", vierzehn Jahre als Werbefigur Herr Kaiser, zehn Jahre Doc Sander auf dem "Traumschiff" und viele weitere Rollen in Deutschland, Dänemark und den USA stehen in seiner umfangreichen Vita. Was jedoch nur wenige wissen: Sein Leben war noch viel wilder, als man denkt! Gemeinsam mit Co-Autor und DPP-Preisträger Björn Sülter begibt Wilder sich auf die Pfade der Vergangenheit und erzählt in seinen Lebenserinnerungen die Geschichte vom kleinen Klaus Wilder, der immer artig sein sollte, jedoch schnell die wundersam-verschlungenen Wege des Lebens kennenlernte: Von Fehmarn nach Hollywood, vom Bauernhof auf das Traumschiff, vom Surfbrett zur Werbeikone einer ganzen Generation. Seine Lebenserinnerungen sind Reflexion, Lebensratgeber, Abenteuergeschichte und Zeitreise zugleich und beinhalten, irgendwo zwischen Roadtrip und Selbstverwirklichung, humorvolle, nachdenkliche wie auch überraschende Anekdoten, sowie Höhen und Tiefen eines Lebens, das wilder nicht hätte sein können! Lernen Sie den Mann hinter Doc Sander vom "Traumschiff" und der Werbefigur Herr Kaiser auf eine ganz neue und überraschende Weise kennen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 645

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hallo, Herr Kaiser!

Das Leben ist wilder, als man denkt

Nick Wilder & Björn Sülter

Impressum

Originalausgabe | © 2021

Verlag in Farbe und Bunt

Am Bokholt 9 | 24251 Osdorf

www.ifub-verlag.de / www.ifubshop.com

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Veröffentlichung des Buches, oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle Rechte liegen beim Verlag.

Herausgeber: Björn Sülter

Lektorat & Korrektorat: Telma Vahey

Cover-Gestaltung: EM Cedes

Umschlagfotos: Dirk Bartling

Ebook-Satz: EM Cedes

ISBN (Print): 978-3-95936-224-5

ISBN (Ebook): 978-3-95936-225-2

ISBN (Hörbuch): 978-3-95936-226-9

Vorwort von Sayed Badreya: Damals am Sternentor

Vor 26 Jahren stand ich inmitten der Sanddünen von Yuma, Arizona. Ich sollte dort meinen ersten, richtigen Hollywood-Film drehen: Stargate!

All diese Jahre war ich meinem Traum hinterhergejagt und nun würde er direkt vor meinen Augen zur Realität werden. Um ihn zu erfüllen, hatte ich meine Heimat Ägypten verlassen, nur um mich nun an einem Ort zu befinden, der ironischerweise für mein Heimatland Pate stand. Wie verrückt ist das bitte?

Ich war wirklich aufgeregt. Doch dann begegnete ich Nick Wilder, der den Archäologen Foreman Taylor spielte.

Regisseur Roland Emmerich bat mich, ihm ein paar arabische Phrasen beizubringen, bevor die Arbeit losging.

Auf mich wirkte Nick sehr erfahren und abgeklärt. Wir probten die arabischen Texte und unsere Szenen, was meine Nerven enorm beruhigte. Nick ließ mich spüren, dass ich einen guten Job machte, was mir wirklich half.

Erst 25 Jahre später fand ich dann in einem Telefongespräch mit ihm heraus, dass auch er damals seinen ersten großen Film gespielt hatte und genauso nervös gewesen war wie ich. Er wusste es wirklich gut zu verstecken!

Für uns beide war Stargate letztlich mehr als nur ein Film. Es war die Tür zu unserem gemeinsamen Traum.

Danke dir, Nick, und ich wünsche dir nur das Beste für dein Buch und die Zukunft.

Sayed Badreya im Herbst 2020

Ein Hinweis, bevor wir loslegen: Du oder Sie?

Etwas Wichtiges vorweg: Wie gehe ich in diesem Buch mit Ihnen, meinen Leserinnen und Lesern, um? Soll ich siezen oder duzen? Lange habe ich darüber nachgedacht. Mit dem Du ist bei mir noch nie der Respekt vor einem Menschen verloren gegangen. Im Gegenteil. Die Nähe, die das Du mit sich bringt, verbinde ich automatisch mit Vertrauen und Respekt.

Bei Menschen, die ich mag und die mich mögen, habe ich das Bedürfnis, sie zu duzen. Denn mit dem Du gehen meine Schranken hoch, und ich lasse Menschen in meine Intimsphäre, in mein Leben und den inneren Zirkel. Ich teile dann auch manchmal viele meiner bestgehüteten Geheimnisse.

Da ich davon ausgehe, dass Sie das Buch, das Sie jetzt in der Hand halten, gekauft haben, weil sie mich mögen oder es vielleicht interessant finden, was ich aus meinem Leben gemacht habe, gehören Sie definitiv zu den Leuten, für die ich Tür und Tor öffne und Sie hereinlasse.

Und damit biete ich Ihnen jetzt das Du an. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, sollten Sie das Buch jetzt vielleicht weglegen und weiterverschenken. Sind Sie jedoch einverstanden, wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Lesen.

Vorwort: Sei artig, Klaus!

Obwohl es bereits mehr als fünf Jahrzehnte her ist, höre ich diese Worte auch heute noch, als wäre es gestern gewesen. Sie suchen mich nachts im Traum heim, in einsamen Momenten, wenn ich durch die wilde Natur Montanas streife, und besonders jetzt, da ich meine Gedanken so häufig in die Vergangenheit schweifen lasse, um dieses Buch, meine Geschichte, aufzuschreiben. Schon als Kind habe ich diesen Ausdruck gehasst: artig sein! Wer bestimmte in meiner Kindheit eigentlich, wie das vonstatten zu gehen hatte? Papa? Mama? Die Nachbarn im Ort?

Ich sehe meinen Vater, einen nach außen gemütlichen, runden Mann, wie er diese Worte in der Regel gar nicht persönlich aussprechen musste. Dafür hatte er meine Mutter. Sie war es, die sie mir bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit um die Ohren haute. Beim Frühstück, nach der Schule, zum Mittagessen, wenn ich zu laut spielte und am Abend vor dem Zubettgehen. Artig sein musste man schließlich immer! Bei meinem Vater spürte man es, meine Mutter war das Sprachrohr.

Und obwohl sie damit im Grunde nur seinen Job machte, höre ich dennoch auch immer seine Stimme, wenn ich daran denke. Ich empfinde ihn jedoch nicht nur wie einen Geist aus der Vergangenheit. Ich kann auch noch immer die Emotionen nachempfinden, die Auswirkungen, die diese drei schlichten Worte jedes einzelne Mal auf mich hatten.

Im Grunde genommen war mein Vater in Gesellschaft zumeist ein geselliger Typ, der auch Fünfe gerade sein lassen konnte. Doch kannte ich eben auch den nachdenklichen Schwarzmaler. Er wollte Kontrolle ausüben. »Sei artig« war seine Art, mir zu sagen: Funktioniere! Funktioniere im Rahmen meines Weltbildes. Mit etwas anderem konnte er trotz seiner vielfältigen Talente und Fähigkeiten nicht umgehen. Jeder musste funktionieren. Auch der kleine Klaus. Sei artig!

Und obwohl ich inzwischen so viele Kilometer, Jahre und Erfahrungen zwischen mich und diesen Ort, mein Zuhause, gebracht habe, werde ich die damit verbundenen Gefühle niemals vergessen. Meine Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Viel habe ich in all den Jahren über das Verhältnis zu meinem Vater nachgedacht. Oft haben mich seine Reaktionen verängstigt, verwirrt und beschäftigt. Auch davon möchte ich in diesem Buch berichten. Doch nicht nur. Leben ist nämlich das, was man daraus macht. In der Rückschau oder Reflexion über das Verhalten und die Taten anderer zu leben, funktioniert nur bedingt. Viel wichtiger ist es, irgendwann aufzuschauen, auf die Welt und sich selbst zu blicken und zu fragen: Was kann ich aus meinem Leben machen?

Bis diese Erkenntnis in mir reifte, sollte jedoch einiges an Zeit ins Land gehen.

Ich möchte dich nun gerne an die Hand nehmen. Begleite mich durch fast sieben Jahrzehnte meines Lebens. Denn dies ist die Geschichte des kleinen Klaus Wilder, der immer artig sein sollte, auf seinem Weg aber mehr als einmal erkennen durfte … das Leben ist wilder, als man denkt!

Nick Wilder im November 2020

Kapitel 1: Im Märzen der Bauer (1952)

Hörst du das? Nein, nein. Nicht die Möwen. Die kreischen hier auf Fehmarn immer so laut. Sogar im Winter. Ich spreche von dem anderen Kreischen. Das ist der kleine Klaus. Klaus wurde vor wenigen Minuten auf dem elterlichen Bauernhof der Familie Wilder in Altjellingsdorf geboren. Das Rauschen, das du vielleicht auch noch hörst, ist das Schneetreiben. Wir schreiben den 3. Dezember 1952, es ist etwa 14 Uhr, und für mich ging es an diesem kalten Mittwoch erstmal nur darum, heil auf die Welt zu kommen.

Wie sich das gehörte, wurde auch das vierte Kind der Familie auf dem Esstisch in der Küche zur Welt gebracht. Anwesend waren Großbauer Klaus-Herbert Wilder und (wenig verwunderlich) seine Ehefrau Irma. Im Jahr 1952 hatten meine Eltern die sprichwörtliche Bestellung der Felder im Märzen offenbar direkt mit dem Kinderzeugen abgewickelt. März, Dezember, neun Monate: Hallo, da bin ich!

Ich war nach Hans, dem zukünftigen Hoferben, der bereits 1939 zur Welt gekommen war, der zweite Sohn der Familie. Dann gab es da noch zwei Schwestern. Helga war 1940 als zweite dran gewesen, Magret direkt neun Monate nach der Rückkehr des Vaters aus russischer Kriegsgefangenschaft. Da verlor man damals keine Zeit. Oder wie man das bei uns auch sagen kann: Watt mutt, datt mutt.

Da meine Mutter ihre vielen Vornamen hasste, sie hieß eigentlich Irma Wilhelmine Karoline Flohr, hatte sie ihren Kindern wohlweislich jeweils nur einen spendiert. Doch welchen sollte der jüngste Spross nun tragen? Man entschied sich ganz traditionell für Klaus, also wie der Vater, nur ohne den Herbert dran. So weit, so gut.

Über meinen Vater: Ein Nazi, ein Krieger und zwei Demokraten

Sprechen wir doch ein wenig über meinen Vater. Eines konnte man ihm nämlich ganz sicher nicht unterstellen. Der Mann war definitiv kein Komiker! Im Gegenteil: Ich hatte schon als kleiner Junge Angst vor ihm. Und Angst ist nie komisch. Er konnte wirklich aus der Haut fahren, wenn ihm irgendetwas nicht passte. Und ging es nicht nach seiner Nase, wurde er laut. Sehr laut. Meine Mutter tat also die meiste Zeit des Tages alles, um ihn nicht zu reizen und sorgte dafür, dass wir Kinder ihm nicht in die Quere kamen und immer schön »artig waren«. Da war es wieder. Schön artig sein!

Ob nun zu Hause auf dem Hof, während des Besuchs bei Verwandten oder zu gesellschaftlichen Anlässen; artig sein war immer das Thema! Artig sein für den lieben Frieden mit Papa. Nein, komisch war das ganz bestimmt nicht.

Womit mein alter Herr bei neuen Bekanntschaften allerdings garantiert immer einen Lacher erzeugte, war sein berüchtigter Satz: »Ich habe vier Kinder. Einen Krieger, einen Nazi und zwei Demokraten.« Den musste man erstmal sacken lassen. Er sortierte seine Kinder nämlich nach den Geburtsjahren und ordnete sie zeitgeschichtlich ein. Ich gebe zu: Das war witzig. Das entsprach meinem Humor. Ansonsten fand ich das, was er von sich gab, um ehrlich zu sein, aber nie so richtig komisch.

Umso erstaunlicher verlief eine Unterhaltung mit meiner Mutter. Ich fragte sie einmal, warum sie meinen Vater eigentlich geheiratet hatte. Ihre lapidare und gleichzeitig überraschende Antwort lautete: »Er war sehr unterhaltsam.« Ich hätte vermutlich vieles erwartet, das jedoch nicht. Nun, sie war 18 Jahre jung gewesen, als sie ihn kennenlernte. Und er hatte sie auf den Tanzveranstaltungen in Wissers Hotel nie bedrängt oder begrabscht, so wie die anderen jungen Männer auf Fehmarn. Das war ein klarer Vorteil! Diese Tanzveranstaltungen liefen eigentlich immer gleich ab. Wenn Papa nicht da war, fehlte er ihr eigentlich auch nicht. Doch wenn er da war, war es immer lustig. Das war die Pflicht. Die Kür folgte, als er sich eines Tages auf den Weg von Altjellingsdorf bis zu ihr nach Burgstaaken an den Hafen machte, um dort um ihre Hand anzuhalten. Keine Frage: Das hatte meine Mutter schwer beeindruckt!

Und auch bei diesem Anlass war er sogar noch lustig gewesen, wenn auch unfreiwillig. Er fiel vom Pferd und brach sich die Nase. So kam er nun also bei ihr am Hafen an, hoch zu Ross, mit gebrochener Nase, und fragte meine Mutter, ob er sie heiraten dürfe. Immerhin war er ja ein großer Bauer und genoss auf Fehmarn ein ebenso großes Ansehen. Und da es auf der Insel verpönt war, eine Frau zu heiraten, die nicht standesgemäß war, fand sie es von ihm äußerst mutig, dass er ausgerechnet um ihre Hand anhielt. Die Geschichte endete mit zwei Buchstaben. Meine Mutter sagte »ja«. Zwei Buchstaben, die sie später oft bereuen sollte.

Denn wie man es so kennt, gab es da noch die Schwiegermutter. Else Wilder, geb. Koch, wollte es meinem Vater einfach nicht verzeihen, dass er eine Kaufmannstochter geheiratet hatte und nicht – wie es standesgemäß gewesen wäre – eine Bauerstochter. Was tun Schwiegermütter in einem solchen Fall? Sie machen dem neuen Familienmitglied das Leben zur Hölle. Insbesondere nachdem mein Vater in den Krieg gezogen war, sah sich meine Mutter (so berichteten sie und Helga es mir später) täglich den Schikanen meiner Oma ausgesetzt. Der Gipfel des Ganzen war erreicht, als diese das Gerücht in die Welt setzte, ihre Schwiegertochter hätte ein Verhältnis mit einem englischen Offizier angefangen. Der war damals (wie viele englische und russische Kriegsgefangene) bei uns auf dem Hof interniert und musste arbeiten. Für meine Mutter war die Situation unerträglich geworden. Es hieß, mein Onkel, Dr. Max Nagel, der auch unser Hausarzt war, habe ihr einmal den Rat gegeben, drei Schnaps zu trinken und Oma Wilder einfach vom Hof zu jagen. Und so kam es, dass meine Großeltern schließlich verärgert nach Burg ins Altenteil zogen. So nennt man das auf Fehmarn übrigens heute noch. Alt und Jung getrennt und so weit auseinander, dass man sich einen Hut aufsetzen musste, um sich gegenseitig zu besuchen. Meiner Meinung nach auch heute noch eine gute und vor allem weise Regelung.

Irgendwann kehrte dann auch mein Vater aus dem Krieg zurück. Seinen wohltuenden Humor, den meine Mutter offenbar an ihm geschätzt hatte, durfte ich jedoch nie mehr wirklich kennenlernen. Vielleicht war das aber auch schlicht der Zeit geschuldet: Krieg ist schließlich niemals lustig.

Viele, die damals zurückkehrten, hatten Bilder in ihren Köpfen, die sich die daheimgebliebenen Eltern, Großeltern und Kinder und somit insbesondere die nächste Generation nicht im Entferntesten vorstellen konnten. Heute gibt es dafür längst einen Begriff: Man nennt es PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung). In den USA ist dieses Konzept bereits lange etabliert und rückte primär durch die Nachwehen der Kriege in Vietnam, Irak und Afghanistan in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit.

Doch im Deutschland des Jahres 1945, geschweige denn auf Fehmarn, gab es so etwas nicht. Innerhalb der Familie und der Gesellschaft wurde nach Ende des ersten und auch Zweiten Weltkrieges alles einfach unter den Teppich gekehrt. Man redete nicht darüber. Man schwieg einfach. Nähe zulassen und geben war etwas, das insbesondere die Männer dieser Generation nicht kannten und konnten.

Daher lobte man auch nicht groß, man umarmte sich nicht oft. Man gab sich einfach die Hand, machte als Mädchen einen Knicks oder als Junge einen Diener. Für Gefühlsduseleien war kein Platz. Man sollte einfach immer nur artig sein.

Kapitel 2: Mittendrin statt nur gehört (1952-1959)

Bis jetzt habe ich ja nur Dinge wiedergegeben, die man mir irgendwann mal erzählt hat. Und ich hoffe, dass das auch alles so stimmt. Denn ich war ja nicht anwesend.

Doch jetzt, da ich es heil auf diese Welt geschafft hatte, wurde ich endlich Zeitzeuge meines eigenen Lebens. Vom Moment meiner Geburt an war ich sozusagen mittendrin; live und in Farbe. Erinnern kann ich mich daran aber natürlich nicht. Vor über 125 Jahren, im Winter der Jahre 1893 bis 1894, prägte die Wissenschaftlerin Caroline Miles den Begriff der Kindheitsamnesie. Sie fand heraus, dass die ersten Gedächtnisspuren aus unserer Kindheit mit drei Jahren auszumachen sind. Warum sollte ich da eine Ausnahme bilden?

Rückkehr

Also schließe ich die Augen und versuche, mich in meine früheste Kindheit zurückzuversetzen. Ob es mir gelingen wird, Mrs. Miles zu bestätigen? Das Alter von drei Jahren zu erreichen, ist nach fast sieben Jahrzehnten Lebensgeschichte gar nicht so einfach! Zuerst passiert gar nichts. Doch nach etwa fünfzehn Minuten kommen sie endlich, die ersten Bilder.

Ja, wirklich: Ich bin wieder drei oder vier Jahre alt und renne wie wild auf dem Hof meiner Eltern hin und her. Vor meinen Augen sehe ich einen großen Sandhaufen, der sich gleich neben unserer Dieseltankstelle für die Traktoren befand. Genau hier habe ich als kleiner Junge oft gespielt.

Unser Hof befand sich am Ende der Dorfstraße; der letzte Bauernhof rechts. Man fuhr auf den Hofplatz und befand sich direkt vor einer riesigen Scheune; eine Fachwerkkonstruktion aus roten Ziegelsteinen. Das zweifach abgesattelte Scheunendach war mit ebenso roten Dachpfannen bedeckt.

Unübersehbar war auch das riesige, doppelflügelige und grün gestrichene Scheunentor, über dem auf einem Querbalken mit weißer Schrift der Satz stand: »Wie’s kommt im Jahr kannst nicht durchschauen, musst hoffen und auf Gott vertrauen.« Ein bedeutungsschwangerer Satz, wenn man bedenkt, dass unser Vater mit der Kirche als Institution nie viel im Sinn hatte und in dem Haus Gottes nur zu Beerdigungen, Hochzeiten oder Konfirmationen einkehrte.

Als Kind habe ich bei den gemeinsamen Kirchgängen aber trotzdem immer eine Art Ehrfurcht bei ihm verspürt. Ob er in solchen Momenten vielleicht daran dachte, dass es neben seinem einst gewählten Gott und Führer (auf den auch die meisten anderen Fehmaraner geschworen hatten) doch noch einen anderen Gott gab? Einen Gott, an den die Menschen schon seit Jahrtausenden glaubten, zu dem sie beteten und dem sie blind vertrauten? Im Jahr 1945, und somit weit vor meiner Geburt, war für ihn und die fehmarnschen Inselbewohner immerhin eine riesige Seifenblase geplatzt; wie auch für eine ganze Nation. Oft hatte ich das Gefühl, dass mein Vater in solchen Momenten Gedanken dieser Art nachhing, auch wenn er natürlich nie darüber sprach.

Doch zurück zum drei- oder vierjährigen Klaus. »Klausi! Klauuuuuuusi!« schallt es über den Hofplatz. Ich höre meine Mutter natürlich, doch der geliebte Sandhaufen hat mich fest im Griff. Tief versunken muss ich meine Geschichte, die ich mir vor kurzem ausgedacht habe, mit allen meine Spielfiguren noch zu Ende bringen.

Ich brauchte jedoch gar kein Spielzeug, um meine Fantasie zu Höchstleistungen zu treiben. Ein Stück Holz, ein Ast, ein Mauerstein, ein kaputter Schlauch oder irgendein anderer, beliebiger Gegenstand, den ich auf dem Hofplatz fand, nahm genau die Form an, die ich in ihm sah; ein Traktor, ein Auto, ein Anhänger, ein Tier, ein Pferd oder gar eine Person. Ich spielte auf dem Mikrokosmos Sandhaufen mit blühender Fantasie nach, was im Makrokosmos Hof geschah. Mein älterer Bruder Hans und mein Vater fuhren mit den Traktoren hin und her. Im Garten hängte meine Mutter die großen weißen Bettlaken an der Leine zum Trocknen auf. Alle waren immer beschäftigt. Da machte ich natürlich keine Ausnahme!

Verschwommen tauchen plötzlich Gesichter vor meinem geistigen Auge auf. Unsere Melkerin Margot, die zu Weihnachten mit Rute und langem Bart einmal den Weihnachtsmann gespielt hatte. Ich erkannte sie damals natürlich sofort an ihrer Stimme und war verwirrt: Der Weihnachtsmann ist eine Weihnachtsfrau? Mein Weltbild begann zu bröckeln.

»Klausi!« Da war es schon wieder. In solchen Momente zählte nur eines: Ich meldete mich möglichst umgehend und kam zu den Mahlzeiten auf direktem Weg ins Haus. Man musste ja »parieren«! Wieder so ein bekloppter Ausdruck. Dazwischen ließ man mich jedoch in Ruhe. Vielleicht machte mir das Gefühl, nicht beachtet zu werden, aus diesem Grund auch überhaupt nichts aus? Als Jüngstem wurde mir viel Freiraum gewährt. Im Nachhinein wage ich zu behaupten, dass alle einfach zu beschäftigt waren, um sich um mich zu kümmern. Man vergaß mich einfach. Und das war überhaupt nicht schlimm. Heute bin ich sogar überzeugt, dass es großen Einfluss auf meine spätere Entwicklung hatte.

Oma, Opa und Eierlikör

Mich störte es in keiner Weise, dass ich nie im Mittelpunkt und somit nur selten richtig unter Beobachtung stand. Im Gegenteil. Ich war frei. Und das fühlte sich gut an. Freiheit war für mich schon damals ein tolles Gefühl. In meiner eigenen kleinen Welt rund um den Sandhaufen war alles schön. Ich hatte nie Langeweile (und kenne diesen Zustand auch bis heute nicht).

Immer wusste ich mich zu beschäftigen und konnte meiner Fantasie freien Lauf lassen. Das galt insbesondere im Sommer, wenn ich draußen spielte. Denn bei uns war immer viel los. Trotzdem beschäftigte ich mich meist allein. Damals gab es im Dorf allerdings noch den Nachbarssohn Ewald Lafrentz, den wir alle nur »Ede« nannten. Er war drei Jahre älter als ich. Dann war da Peter Wulf von gegenüber, der immer mit zwei Krücken lief. Kinderlähmung. Ein Bein wuchs langsamer als das andere. Er wurde erst später mein Spielkamerad. Ansonsten war da ja noch meine ältere Schwester Magret, mit der ich mich meist auch sehr gut verstand. Wenn es dann aber mal Zoff zwischen uns gab und wir gleichlaut um die Wette flennten, dann hörten wir es wieder: »Wenn ihr beide nicht gleich artig seid, dann …« Mutter Irma sperrte uns in die dunkle Besenkammer, bis wir aufhörten zu heulen. Wenn das nicht half, kam es noch schlimmer. Ab in den Keller! Und der war richtig unheimlich und feucht. Hatte ich die Spinnen und Mäuse erwähnt? Auch wenn wir uns vorher noch so gestritten hatten, waren wir in Sekunden wieder ein Herz und eine Seele. Hauptsache, wir mussten nicht länger im Keller bleiben. Ich hasse bis heute feuchte Keller. Vielleicht habe ich für unser heutiges Haus in Montana auch deshalb gar nicht erst einen gebaut?

Die gängige Sprache in den ersten sechs Jahren meines Daseins war Plattdeutsch. Mein Vater sprach mit meinem Bruder Plattdeutsch, mit meiner Mutter, mit uns Kindern, allen Angestellten und natürlich auch mit allen, die bei uns auf dem Hof verkehrten. Nur meine Mutter und Oma Flohr, also die Mutter meiner Mutter, die regelmäßig zu Besuch kam, und meine beiden Schwestern sprachen Hochdeutsch mit mir.

Oh ja, Oma Flohr! Elise Flohr. Geboren am 22. November 1890 und verstorben mit 86 Jahren im Jahre 1976. Sie war toll! Was für eine edle Dame! Immer sehr gepflegt in ihrem Aussehen und Auftreten. Man hörte sie nie klagen, sie wirkte immer zufrieden. Sie sprach niemals ein böses Wort über andere. So habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Sie betrieb das Kolonialwarengeschäft ihres verstorbenen Mannes. Es lag am Ende des Staakenwegs, kurz vorm Hafen. Ein großes rotes Backsteinhaus mit Schaufenstern und Auslagen.

Meinen Opa, Johannes Flohr, habe ich leider nie kennengelernt. Er muss ein wunderbarer Mensch gewesen sein, hat sich aber, wie man es mir später berichtete, 1937 erhängt. Es hieß, er habe eine Kugel im Kopf gehabt. Eine Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Kugel habe ihm immer schlimme Kopfschmerzen bereitet, die ihn schließlich in schwere Depressionen geführt haben sollen. Doch stimmte das auch? Als Kind nimmt man solche Informationen einfach zur Kenntnis. Jahre danach sieht man als Erwachsener dann plötzlich einen ganz anderen Kontext. Darauf kommen wir später noch einmal zurück.

Oma Flohr war aber ohne jede Frage die coolste Oma, die man sich wünschen konnte. Sie besuchte uns regelmäßig auf dem Hof und war immer gerecht. Es gab für alle Geschwister stets die gleiche Anzahl an Geschenken: Schokolade, Pralinen und immer eine Flasche Kosakenkaffee und Eierlikör für die Eltern.

Eierlikör, das unwiderstehlichste Getränk, das je geschaffen wurde! Mit Begeisterung dippte ich schon mit fünf Jahren ein Stück Apfelsine in ein Schnapsglas voll mit dieser gelblich-cremigen Flüssigkeit und ließ es mir auf der Zunge zergehen. Bedenkt man mein damaliges Federgewicht, war es kein Wunder, dass ich trotz des geringen Alkoholgehalts den Anfang eines Rauschzustands jedes Mal deutlich spüren konnte.

Klaus und der Rausch

Mit der Zeit wurden meine Ausflüge rund um unseren Bauernhof immer größer. Das Dorf musste schließlich erkundet werden! Oft ging ich rüber zu den Nachbarn. Süßigkeiten oder Kuchen, irgendetwas konnte man dort immer abstauben. Auf diese Weise lernte ich meinen Heimatort Altjellingsdorf langsam kennen. Ich weiß noch genau, wie Helga und Hans mir eine kleine Milchkanne in die Hand drückten und mich ans andere Ende des Dorfes zum Bauern Kroll schickten, um für 50 Pfennig Taubenmilch zu holen. Taubenmilch? Unschuldig wie Kinder nun mal sind, dackelte ich los. Bei Kroll schmunzelte man natürlich, füllte aber pflichtbewusst die Kanne und ließ mich stolz zurück nach Hause laufen. Haha ... macht euch ruhig lustig! Einen seelischen Schaden trug ich allerdings nicht davon.

Aber wenn wir schon mal beim Thema Alkohol sind: Die Höpners, befreundete Bauern aus Vadersdorf, waren einmal zu Besuch bei uns auf dem Hof. Die Schnäpse stellte meine Mutter gerne im Flur unter dem großen Tisch kalt. Die Tischdecke hing bis zum Boden hinunter und versteckte somit den geheimen Vorrat. Im Verlaufe des Abends fingen die Männer an, Skat zu spielen, und die Damen ergötzten sich am Dorftratsch. Der jüngste Sohn der Höpners, Klaus, versteckte sich unter dem Tisch, und es dauerte nicht lange, bis er mich überredet hatte, ihm Gesellschaft zu leisten. Dann startete er mit mir eine Schnapsverkostung. Ich musste von allem probieren. Irgendwann rief mich meine Mutter, und ich krabbelte artig, wie immer, unter dem Tisch hervor. Sie kam gerade aus dem Wohnzimmer und war auf dem Weg in die Küche. Ich wollte an ihr vorbeigehen und hielt mich kurz am Türrahmen fest, denn irgendwie schwankte der Boden unter mir. Meine Mutter schlug die Tür hinter sich zu. Sie hatte meinen kurzen Stopp und die kleine Hand am Türrahmen gar nicht bemerkt. Es kam, wie es kommen musste: Die Tür prallte mit voller Wucht gegen meine Hand.

Meine Mutter schrie auf – ich jedoch nicht. Ich hatte nichts gespürt, besoffen wie ich war. Schnell beugte sie sich zu mir herunter und begann auf meine lädierte Hand zu pusten, wie man es bei Kindern eben macht. Als wenn man Schmerz wirklich wegpusten könnte! Aber ich spürte ja keinen Schmerz. Mama nahm mich auf den Arm, trug mich ins Wohnzimmer und setzte mich in den großen Sessel. Ich schaute mir das Bild über dem Schreibtisch an. Ein Ölgemälde. Es zeigte meinen Großvater Johannes Flohr. Er stand auf einem Steg am Hafen. Ich fragte meine Mutter, warum ich jetzt zwei Opas hätte. Dieser Satz weckte die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden im Raum. Plötzlich wurde ich zum Mittelpunkt des Abends. Und ich muss ziemlich einen im Kahn gehabt haben, denn ich sah alles doppelt. Diese und auch andere Geschichten über mich wurden dann später immer wieder bei verschiedenen Kaffeekränzchen auf Fehmarn zum Besten gegeben. Unnötig zu erwähnen, dass mir das Erzählen dieser Anekdoten als Kind immer sehr peinlich war.

Magische Weihnachten

Kommen wir daher lieber zu etwas anderem: Weihnachten bei uns zu Hause! Eigentlich lief es immer gleich ab, daher berichte ich exemplarisch von einem Fest, das mir aus mehreren Gründen im Gedächtnis geblieben ist.

Der Tannenbaum wurde bereits ein paar Tage vorher im großen Saal aufgebaut. Ab dem 22. oder 23. Dezember wurde die Tür dann abgeschlossen, da meine Schwestern meist für das Schmücken verantwortlich waren. Das Endresultat durfte natürlich niemand vor dem Heiligen Abend sehen. Damals hatte man noch richtige Kerzen. Deshalb stand auch neben dem Weihnachtsbaum immer ein großer Eimer Wasser, sollte das Ding mal irgendwie Feuer fangen.

Mit meinen fünf Jahren hatte ich allerdings die perfekte Größe, um schnell an die Tür zu treten, ohne mich größer oder kleiner zu machen, und durch das Schlüsselloch zu spähen. Mit Adleraugen erkundete ich, was da so an Paketen unter dem Baum lag. Die Spannung wurde dadurch allerdings nur noch unerträglicher. Einen Tag vor Heiligabend kam mein Vater dann mit einer Wanne, gefüllt mit Wasser, in die Küche. Darin schwammen die berühmten Karpfen, die es traditionell bei uns zu Weihnachten gab. Das Messer wurde gewetzt, und es roch nach Fisch. Der ganze Tisch war blutig.

Doch kam verlässlich und viel schneller als gedacht auch immer der 24. Dezember. Endlich war es soweit! Heiligabend war fast gekommen. Nun mussten erst einmal Oma und Opa Wilder aus der Stadt Burg abgeholt werden. Sollte jetzt jemand denken, dass Oma Else den schändlichen Akt meiner Mutter, sie und ihren Mann damals vom Hof zu jagen, irgendwie vergessen hatte, der irrt sich. Und zwar gewaltig!

Meine Großeltern wohnten in einem kleinen Reihenhaus in der Osterstraße. Dort stiegen wir aus dem Auto und klopften an die Tür. Oma und Opa steckten zwar jedes Mal schon in Hut und Mantel und waren bereit für die Abfahrt, ließen sich aber dennoch gerne bitten. Dann kam verlässlich der große Moment der Vergeltung. Jedes Jahr, man konnte darauf wetten: Oma Else hob die zu einem Bündel gebundene Dreckwäsche vom Fußboden auf und drückte sie meiner Mutter in die Hand. Frohe Weihnachten!

Ja, wir hatten auf dem Hof eine Waschmaschine. Die Geste meiner Oma und vor allem der Zeitpunkt waren jedoch nicht erklärungsbedürftig. Ich spürte schon damals, wie sehr meine Mutter sich in diesem Augenblick immer zusammenreißen musste, um nicht mit einem Schrei aus der Haut zu fahren. Aber es war ja Weihnachten, das Fest des Friedens. Jetzt musste auch sie mal artig sein. War doch nur gerecht, oder?

Zuhause angekommen wurde die Wartezeit, bis die Saaltür endlich geöffnet wurde, unerträglich. Helga, Magret und ich mussten servieren, und die Erwachsenen erfreuten sich über Stunden an diesen blöden Karpfen, den Kartoffeln, der zerlassenen Butter und der mit Meerrettich unterschlagenen Sahne. Auch Wein durfte natürlich nicht fehlen!

Fairerweise muss ich gestehen, dass man mich während des Essens damals schon ab und zu ein Schlückchen Wein hat mittrinken lassen. Denn alle wussten bereits: Mit Alkohol kennt der Klausi sich schon bestens aus!

Dazu gab’s für mich Wiener Würstchen. Und klar, die waren ratzfatz aufgegessen! Ich wollte den Abend ja nicht unnötig in die Länge ziehen! Wann ging denn endlich diese blöde Tür auf? Schnell wurde noch der Jagdhund hereingeholt. Einmal im Jahr durfte er im warmen Flur aus einem Napf sein Essen futtern. Es war eben Weihnachten!

Dann war es so weit. Bumm, bumm, bumm! Von irgendeinem Fenster in unserem Haus vernahm man ein lautes Klopfen. Kurze Zeit später kam mein Bruder Hans ins Haus gestürzt und schrie: »Ich glaub, der Weihnachtsmann war da!« Logischerweise war er es gewesen, der da draußen ans Fenster geklopft hatte. Dennoch: Mein Herz raste. Irgendjemand hatte die Saaltür schon heimlich aufgeschlossen, und jetzt stand sie plötzlich weit offen.

Es war ein atemberaubender Moment. Feierlich! Absolut feierlich! Die flackernden Kerzen, dieser Geruch von frischen Tannennadeln, das plötzlich andächtige Schweigen der Erwachsenen, deren Augen auf mich und Magret gerichtet waren. Jeder setzte sich auf einen Stuhl. Oma und Opa nahmen auf dem Sofa Platz. Ein leichtes ehrfürchtiges Räuspern von allen … dann ging es los. Hans schnallte sich sein Akkordeon um. C-Dur? Ups! Nein, doch lieber F-Dur. »Oh du fröhliche«. Spätestens bei der dritten Strophe war bei den meisten der Text weg. Nur meine Mutter, die konnte ihn immer! Nun musste ein Gedicht aufgesagt werden. Wer zuerst? Magret oder Klausi? Helga war schon längst davon befreit, und Hans musste ja Akkordeon spielen.

Doch dann der Schock: Scheiße, der Baum brennt! Eine Löschaktion später, bei der der halbe Eimer Wasser draufging, kehrte langsam wieder Ruhe ein. Schnell noch das Wasser aufwischen, dann ging es weiter. Neue Kerzen, alle wieder anzünden. Ging ja nochmal gut. Diener, Knicks, artig das Gedicht aufgesagt. Fehlerfrei. Magret und ich waren endlich damit durch. Geschafft. Jetzt gab es Geschenke!

Mit vier bekam ich eine Puppe. Es war eine »Peter Puppe«. Warum die damals so hieß, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich war es ein Junge. Mit fünf gab es einen Roller. Mit sechs folgte eine Märklin-Eisenbahn. Oder war ich da schon sieben? Ich weiß es nicht mehr. Papa fuhr Oma und Opa dann spät am Heiligabend wieder ins Altenteil. Helga und Mama machten die Küche sauber, und Magret und ich durften jetzt endlich mit unseren Geschenken spielen. Aus der Küche hörte ich dann jedes Mal, wie sich meine Mutter Jahr für Jahr darüber aufregen konnte, wie erniedrigend sie die Geste ihrer Schwiegermutter Else fand: Das Bündel mit der schmutzigen Wäsche! Hatte es nicht einen Tag warten können? Nein, hatte es offenbar nicht. Meiner Oma war sehr bewusst gewesen, dass es im Leben oft nur einen richtigen Zeitpunkt für etwas gab. Auch ich sollte später ähnliche Erfahrungen machen.

Dütt und datt

Die ersten sechs Jahre meines Lebens gestalteten sich trotz solcher Zwischenfälle sehr unbeschwert. Der zweite Weltkrieg war zum Zeitpunkt meiner Geburt schon seit sieben Jahren vorbei, und seitdem ging es auch wirtschaftlich wieder voran. So war auf unserem Hof auch weiterhin immer viel los, und alle hatten oft bis spät in die Nacht zu tun. Besonders im Sommer. Samstags, sonntags, werktags – jeder Tag war immer irgendwie gleich.

Da meine Arbeitskraft zunächst nicht so richtig gefordert wurde, spielte ich also auf dem Hof und in den umliegenden Feldern, stets ohne große Aufsicht oder Kontrolle. Hauptsache, ich entfernte mich nicht zu weit von den Augen meiner Mutter. Das prägte schon früh mein Gespür für Freiheit. Im Gegensatz zu den meisten Jugendlichen haben mich Autos und Maschinen als Kind nie wirklich fasziniert. Sie gehörten eben zum Alltag auf dem Hof. Mich interessierten die Plastik-Spielfiguren aus den Wundertüten umso mehr, nicht die regelmäßig vorbeifahrenden Traktoren. Während mein Bruder Hans ganz dem Lebensweg meines Vaters folgte, beflügelten Cowboys und Indianer meine Welt. Im Sandhaufen zwischen unserer großen Scheune und dem Garten baute ich mir ein kleines Fort, mein eigenes Reich und somit auch einen Schutzwall gegen die Welt da draußen, der jedoch schon bald Risse bekommen sollte …

Kapitel 3: Die neue Weltordnung (1959)

Die coole Socke

Das Jahr 1959 brachte eine neue Weltordnung: Auftritt, Herr Grünwaldt! Mit großer Schultüte und nagelneuem Lederranzen ausgestattet, begegnete ich am ersten Schultag voller Stolz meinem Lehrer. Er war zugleich der einzige in der kleinen Dorfschule von Neujellingsdorf.

Sein Name hätte im Normalfall kein großes Problem darstellen sollen, oder? Doch meine Güte, war das »R« schwer für mich in der ersten Klasse! Grrrrr…ünwaldt! Keine Chance. So hieß er bei mir also Herrn Glünwaldt. Die ganze Sache war mir allerdings auch ziemlich egal: Ob mit »L« oder »R«, wichtig war, wir konnten in der Pause Fußball spielen!

Im ersten Schuljahr kam ich oft zu spät. Der Grund war jedoch nicht, dass ich zu langsam lief – denn im ersten Jahr ging ich die 1,2 Kilometer lange Teerstraße nach Neujellingsdorf meist zu Fuß – ich traf vielmehr unterwegs auf Kaninchen, Hasen oder Rebhühner! Ihnen lief ich gerne hinterher und vergaß die Schule komplett. Ich höre noch heute die Stimme von Herrn Grünwaldt: »Ach, da ist er ja, der Klaus!« Ein schlechtes Gewissen hatte ich allerdings nie; die Welt da draußen war ja viel interessanter!

Als Kind wurde ich von meinen Verwandten immer gefragt, wer der Beste in meiner Klasse sei. Ich antwortete stolz: »Ich!« Das war natürlich bei vier Schülern nicht so schwierig. Die ganze Volksschule hatte ja insgesamt nur 18 Schüler. Und alle wurden von Herrn Grünwaldt in einem großen Klassenzimmer unterrichtet. Richtig gelesen: alle neun Klassen! Grünwaldt hatte man die Leitung dieses kleinen Instituts anvertraut, und er gab sein Bestes, den Kindern aus Alt- und Neujellingsdorf, Westerbergen, Wulfen, Gold und den umliegenden Höfen das nötige Rüstzeug für den Eintritt in ihr späteres, erwachsenes Lebens zu vermitteln. Diejenigen, von denen man glaubte, sie hätten genug Grips im Kopf für eine höhere Schule, sollte er nebenbei auf die weiterführende Schule vorbereiten. Das konnte er bei neun Klassen mit unterschiedlichem Lehrstoff jedoch unmöglich schaffen. Also machte er diejenigen, denen er schon mal etwas beigebracht hatte, zu seinen Komplizen.

Die Älteren aus der sechsten Klasse brachten den kleinen Erstklässlern das Lesen bei. Die aus der achten und neunten halfen denen aus der vierten bei den Erdkundeaufgaben. Es herrschte in dem einzigen, großen Klassenraum immer ein buntes Treiben.

Herr Grünwaldt war wirklich cool; ein Kettenraucher mit braunen Fingerspitzen, der täglich markentreu mindestens zwei bis drei Schachteln Juno ohne Filter durch seine Lungen knallte. Wenn er einem die Ohren langzog, konnte man die letzte Zigarette immer noch riechen. Er war damals schon an die 60 Jahre alt, und er hatte riesige Ohren.

Hatte jemand mal wieder richtig Mist gebaut und musste bestraft werden, schnappte er sich jedoch das kleine Ohr seines Schützlings und zog ihn daran aus der Bank hoch. Es tat jedes Mal verdammt weh, zugegeben, aber man wusste auch, warum. Bei schwereren »Straftaten« holte er darüber hinaus mit großem Showeffekt sein Taschenmesser aus der Hose, klappte es auf und drückte es dem entsprechenden Täter in die Hand. Der musste sich damit dann einen passenden Stock aus den dichten Hecken am Schulhof schneiden: Die Rute! Damit gab es auf den Hintern, vor allen Mitschülern! Aber immer nur einmal, ein einziger Schlag. Und nie so stark, dass jemand Schaden davontrug. Irgendwann war auch ich mal an der Reihe. Ehrensache! Ich hatte längst bemerkt, dass einige Mitschüler meist mit dünnen Weidenzweigen zurückkehrten. Sie dachten wohl, je kleiner und dünner, desto weniger würde der Schlag wehtun. Als ich an der Reihe war, ging ich auf den Schulhof, sägte an einem etwa fünf Zentimeter dicken langen Ast herum und brachte dieses etwa zwei Meter lange Prachtexemplar mit in den Klassenraum. Ich kann mich seltsamerweise sogar heute noch an den Blick von Herrn Grünwaldt erinnern. Er hatte so etwas von: »Okay, der Klaus hat das Zeug zu einer höheren Schulbildung.« Denn erstens war der dicke Ast nicht sehr biegsam und prallte somit besser auf den Pobacken ab, zweitens hatte er eine derartige Überlänge, dass Herr Grünwaldt damit gar nicht richtig ausholen konnte.

Sein Prinzip war jedoch damals schon goldrichtig. Wenn man glaubt, etwas im Leben verstanden zu haben, sich aber noch nicht ganz sicher ist und es dennoch anderen beibringen soll, dann lernt man die Materie beim »Lehren« erst richtig. Leider habe ich das während meiner Schulzeit erst sehr spät verstanden. Die sogenannten Nerds, die Superschlauen, machten immer brav ihre Hausaufgaben und wurden dann in letzter Minute von den Faulen (wie ich einer war) beauftragt, es einem noch schnell vor der nächsten Unterrichtsstunde beizubringen. Dadurch wurden diese Streber natürlich immer schlauer und schleppten die Faulen in der Klasse mit durch. Später habe ich dann die umgekehrte Erfahrung gemacht: Materie, die für mich auf Anhieb weitestgehend verständlich war, wollte ich meinen Klassenkameraden beibringen und bemerkte, dass die Zusammenhänge auf einmal kristallklar wurden. Hätte ich das alles schon früher gewusst, wer weiß, was aus mir noch geworden wäre.

Dütt und datt

In meinen ersten Sommerferien fuhren wir mit dem Fahrrad oft zum Baden nach Westerbergen an die Steilküste. Naja, Steilküste ist übertrieben. Aber für mich als kleiner Furz war es schon ziemlich hoch. Vielleicht drei bis vier Meter. Dort haben wir dann in den seichten und warmen Gewässern der Orther Bucht nach Krabben gesucht. Reinhard und Karin und Peter Wulf, Ede, Magret und einige andere Kinder aus der Volksschule waren auch mit dabei. Und mein neuer Freund und Klassenkamerad Günter »Günni« Barkow war jetzt oft an meiner Seite.

Der Sommer ging viel zu schnell vorbei. Doch hatte auch der Winter einiges zu bieten: Trotz Schnee und Kälte mussten wir selbstverständlich immer zur Schule. Damals gab es noch richtig hohe Schneewehen. Mein Vater oder mein Bruder spannten dann das Pferd Lotte, das eigentlich den Milchwagen zog, vor einen Schlitten. Zwei Strohballen wurden oben draufgelegt, und dann ging es ab. Im Dunkeln, so kurz nach 7 Uhr morgens. Es war wirklich bitterkalt, aber irgendwie auch megacool. Alle Kinder aus dem Dorf hatten auf dem Schlitten Platz. So fuhren wir durch die Dunkelheit, eingemummelt in dicke Jacken und Schals.

Und es lohnte sich: Denn es war auch in der Schule in der Vorweihnachtszeit immer am schönsten. Vor unserem Tisch standen dann ein Tannenzweig und eine Kerze. Die Kerze wurde angezündet, Weihnachtslieder gesungen und Weihnachtsgedichte eingeübt. Draußen blieb es dunkel und bitterkalt. Verrückt, wieviel Schnee damals im Dezember immer lag. Eine herrliche Zeit!

Zwischenspiel: Unser Familienwappen, der stolze Fähnrich!

Dieses Bild des Fähnrichs, das Wappen der Familie Wilder, war einer der wichtigsten Gegenstände in unserem Haus. Es hing gleich neben unserer Stammbaum-Tafel. Auch auf dem Siegelring meines Vaters war dieser Fähnrich eingraviert. Denn Tradition bedeutete ihm alles, dem Familienoberhaupt. Auf jeden Fall war sie wichtiger für ihn als die Kirche und alle anderen Institutionen dieser Welt.

Als kleiner Junge machte ich mir damals oft Gedanken darüber, wie meine Familie es wohl geschafft hatte, zu überleben und sich fortzupflanzen. Ich saß vor dem Bild und stellte mir diesen Fähnrich vor. Man sagte mir, er sei ein Sinnbild für Tapferkeit. Wie bitte? Tapferkeit?

Da stand so ein Typ in roten Pluderhosen und Gehrock mitten auf dem Schlachtfeld, umgeben von hunderten, wenn nicht tausenden von Soldaten, und schwang wie wild eine Fahne. Jeder musste ihn sofort bemerken! Er war eine Zielscheibe! Ich stellte mir vor, wie 3000 Gewehre plötzlich in Anschlag genommen wurden und das Kommando des gegnerischen Feldherrn laut erschallte: »Da! Der Mann mit der Flagge! Feuer frei!«

Wie konnte er sich da hinstellen, um mit fast hundertprozentiger Sicherheit in einem einzigen Augenblick von einem Kugelhagel durchsiebt zu werden? Seine Lebenserwartung war gleich null.

Als kleiner Junge schämte ich mich bei dem Gedanken, dass meine Vorfahren sich zu so einer dummen Idee hatten überreden lassen. Später musste ich es dann wohl einmal laut geäußert haben, denn man klärte mich umgehend auf: Die Fähnriche waren immer sehr junge Männer, denen man diese Aufgabe anvertraute. Denn es war zu der Zeit auf dem Schlachtfeld verpönt, den gegnerischen Fahnenträger, den sogenannten Junker, abzuschießen. Die Fahnenträger waren damals bei der Kriegsführung extrem wichtig. Sie signalisierten die Stellungen der sich bekriegenden Soldaten. Man wusste also ganz genau, wo Feind und Freund sich befanden.

Ich dachte mir damals in meiner kindlichen Fantasie: Deshalb haben diese jungen Männer wohl auch solche Pluderhosen getragen und nicht enge Jeans, denn in diesen Hosen war genug Platz, um sich seiner Angst zu entleeren.

Kapitel 4: Becher, Bonanza und Badegäste (1960-1963)

Große Worte

Das Jahr 1960 kam, und Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm und sein dänischer Kollege Kai Lindberg waren am 4. Januar mit dabei, als mit dem offiziellen Spatenstich der Bau der Fehmarnsundbrücke begann. Große Hoffnungen ruhten auf dem Bauprojekt, das nicht nur die Insel Fehmarn mit dem Festland verbinden sollte: Die Brücke über den Fehmarnsund schaffte die Grundlage für eine schnellere Verbindung nach Dänemark und damit die Vogelfluglinie zwischen Deutschland und Skandinavien. Drei Jahre dauerten die Bauarbeiten, bis die kombinierte Straßen- und Eisenbahnstrecke am 30. April 1963 eingeweiht wurde. »Heute Vormittag hat für die Insel Fehmarn die Zukunft begonnen«, kommentierte ein NDR-Reporter mit pathetischen Worte die Feierstunde.

Der Kinderbecher mit dem Hahn

Seit ich denken konnte, gab es morgens zum Frühstück für uns Kinder immer heißen Kakao. Oft war Haut drauf. Ich hasste diese Haut. Ich hatte meinen eigenen Becher. Er war gelb-grün mit einem schwarzen Hahn drauf. Jeden Morgen war es die gleiche Prozedur. Es muss wohl auch genug Zeugen dafür gegeben haben, denn die Geschichte war die Lieblingsgeschichte meiner Mutter bei jedem Kaffeeklatsch, aber für mich eine der größten Peinlichkeiten als junger Mensch. Ich wollte jedes Mal im Boden versinken, wenn sie zum Besten gegeben wurde.

Unsere Mutter rief also morgens: »Magret, Klausi, aufstehen!« Wie bei allen Kindern reichten drei Aufforderungen nur selten aus. Schlaftrunken schaffte ich es dann aber doch irgendwie immer an den Frühstückstisch. Meine Augen waren meist noch geschlossen. Ich musste mich vom Bett aus die Treppe heruntergetastet haben. Meine Mutter schenkte den Kakao ein, und ich griff im Delirium zu dem 5-Kilo-Eimer mit Zucker, der immer in der Ecke auf der Küchenbank stand. Nach drei bis vier Löffeln, die ich, ohne etwas zu verlieren, in die Kakaotasse manövrierte, kam die Warnung meiner Mutter: »Jetzt ist genug!« Dann nahm ich den Teelöffel und rührte schlaftrunken um, bis meine Mutter meinte: »Jetzt ist gut!« Sie konnte das Geklapper vom Umrühren wahrscheinlich nicht ertragen. Doch jetzt kam das Beste: In meiner Vorstellung hing immer noch ein Tropfen Kakao am Löffel, den ich aber weghaben wollte, bevor ich den Löffel auf den Tisch legen konnte. Also klopfte ich den Löffel am Rand ab, unaufhörlich, mit immer noch geschlossenen Augen, bis meine Mutter laut wurde und meinte: »Jetzt reicht's!« Diese Tasse sah nach drei Jahren aus, als hätten Mäuse den Rand angefressen. Das Porzellan hatte dem Hämmern nicht standgehalten.

Das war jedoch noch nicht die finale Pointe. Die kommt jetzt: Im Sommer des zweiten Schuljahres ging ich wieder mal zu Fuß zur Schule und war auch schon fast angekommen. Meine Mutter fand unterdessen zuhause auf der Bank voller Entsetzen meinen Schulranzen und dachte, ich wäre ohne ihn losgelaufen und hätte ihn vergessen. Sie setzte sich schnell ins Auto und fuhr mir nach. Ich lief auf der Teerstraße Richtung Neujellingsdorf und trug verträumt den 5-Kilo-Eimer Zucker Richtung Volksschule.

Mut zur Lücke

Im Sommer fand auch traditionell der Johannimarkt in Burg auf dem Marktplatz statt. Es gab ein Kettenkarussell, Schießbuden und natürlich Zuckerwatte. Die Eltern warteten dann meist bei Café Meinke. Dort musste man als Kind immer artig einen Diener machen und den Verwandten und Freunden einen guten Tag wünschen.

Aber, und das lernte man sehr schnell, so nervig dieses artige Guten-Tag-Sagen auch war, Onkel und Tantchen steckten einem meistens etwas Geld zu, sodass man noch mal Karussell fahren oder sich mit noch mehr Zuckerwatte oder glasierten Bratäpfeln vollstopfen konnte. Die Zähne wurden dadurch allerdings nicht besser, und so stieg auch die Angst vor unserem Hauszahnarzt. Der praktizierte in Petersdorf und hieß, glaube ich, Dr. Broszinski. Er war schon alt und tatterig und trug immer eine Art Daumenschoner aus Leder. Er zog mir in diesem Sommer oben zwei Vorderzähne; angeblich waren es Milchzähne. Nein, Herr Doktor, das waren sie leider nicht. Es waren schon die letzten Zähne. Meiner Tante Karla pflügte er mit dem Bohrer einmal quer durch die Zunge. Ganz ehrlich? Dem hätte man die Lizenz wegnehmen sollen. Ich schaffte es jedenfalls, seine Praxis nach dem verunglückten Ziehen meiner beiden Schneidezähne bis zu seiner Pensionierung nie wieder zu betreten. Von da an hatte ich vorne immer zwei Zahnlücken, woraufhin ich eine Technik entwickelte, mit der ich lachen konnte, ohne die Lücken zu zeigen: die Oberlippe beim Lachen herunterziehen. Ja, das sah ziemlich bescheuert und unnatürlich aus. Sagte mir nur leider nie jemand. Irgendwann schloss sich die Lücke jedoch, und in Florida ließ ich mir mit 30 Jahren von Dr. Lee Alexander die Zähne machen und hatte plötzlich ein Hollywood-Lächeln.

Wunder der Technik

Da wir gerade von Hollywood sprechen: Die mir noch vollkommen unbekannte Traumfabrik in den fernen USA hielt schon in meiner frühen Kindheit Einzug in mein Leben, allerdings auf sehr bodenständige Weise. Der Kroll-Hof auf der anderen Seite unseres Dorfes hatte nämlich plötzlich einen Fernseher: schwarz-weiß, mit bewegten Bildern und Ton. Ich war acht Jahre alt und natürlich aus dem Häuschen!

Die kleine und überschaubare Kinderschar unseres Dorfes versammelte sich nun regelmäßig beim Bauern Kroll vor dem Fernseher. Gespannt wie ein Flitzebogen schauten wir im einzigen deutschen Sender, der ARD, die Serie Mike Nelson – Abenteuer unter Wasser. Und wir ließen keine Folge aus!

Dieses neue Medium beflügelte sofort meine Fantasie. Hätte mir zu dem damaligen Zeitpunkt jemand gesagt, dass ich irgendwann später auf dieser Mattscheibe herumrennen würde, um damit mein Geld zu verdienen, ich hätte es sicher nicht geglaubt.

Der 13. Oktober 1962 prägte dann meine gesamte Zukunft: Die ARD strahlte die erste Episode der Serie Bonanza aus. Pünktlich hatte sich Bauer Muhl von gegenüber einige Wochen zuvor seinen eigenen Fernseher zugelegt. Und der war sogar noch größer als beim Bauern Kroll. Ganz großes Kino!

Ich war damals schon fast zehn Jahre alt, musste aber nun nicht mehr bis ans Ende des Dorfes rennen, um mir pünktlich zum Sendebeginn meinen Platz vor dem magischen Kasten zu sichern. Nein, jetzt war ich im Nullkommanichts auf der anderen Straßenseite im Wohnzimmer bei Tante Luzi, einer kauzigen, älteren Dame, die uns immer mit dem abgerundeten Ende ihres Krückstocks einfing.

Hatte ich mit sechs Jahren durch die Einschulung meine unschuldige und kindliche Freiheit abrupt verloren, fand ich bei Tante Luzi im Wohnzimmer nun eine neue Freiheit. Und zwar in jeder neuen Ausgabe von Bonanza. Ich stellte mir vor, selbst mal irgendwann auf so einem Hügel zu sitzen, auf einen See hinunter zu schauen und meinen Blick langsam über diese herrlichen weiten Landschaften streifen zu lassen. Eine innere Zufriedenheit machte sich dann in mir breit. Es war das Gefühl von absoluter Freiheit. Warum glaubte ich damals eigentlich immer, dass Bonanza in Montana spielen würde? Für mein weiteres Leben war diese Vorstellung jedoch entscheidend. Ich wusste nur noch nicht, warum. Bonanza und Montana waren jedenfalls in meinem Kopf von diesem Zeitpunkt an eng miteinander verschweißt. In Wirklichkeit wurde die Serie übrigens damals hauptsächlich im Studio in Burbank, in Lake Tahoe und auf dem Paramount-Gelände in Hollywood gedreht.

Fehmarn im Umbruch

Als die Sommerferien kamen, wurde es richtig spannend. Eine vollkommen neue Spezies wurde auf der Insel gesichtet: Badegäste! So nannte man zumindest die ersten Urlauber auf der Insel Fehmarn. Und meine Mutter war eine der ersten, die sehr geschäftstüchtig diese Badegäste beherbergte. Heute würde man das, was sie tat, als Bed and Breakfast bezeichnen. Plötzlich waren bei uns im Bauernhaus also fremde Menschen, die sich für mich sehr merkwürdig anhörten. Sie kamen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Hatte ich doch gerade in der Volksschule Hochdeutsch gelernt und war mit meinem plattdeutschen Hintergrund schon mit sieben Jahren zweisprachig gewesen, so tat sich nun eine ganz neue Welt auf. Bayerisch oder schwäbischer Dialekt klangen schon sehr befremdlich für meine Ohren damals. Aber wie Kinder nun mal sind, wurde man schnell miteinander warm. Der riesengroße Vorteil für mich war, dass die Eltern dieser Badegäste-Kinder mich an den schönen fehmarnschen Südstrand mitnahmen und ich somit der Feldarbeit und anderen Verpflichtungen auf dem Hof oft entfliehen konnte.

Wenn aber morgens um 7:00 Uhr in den Schulferien das Telefon klingelte, hatte ich meist schon eine Ahnung, was los war. Es war dann irgendein Bauer aus Vadersdorf oder Gammendorf, der meinem Vater mitteilen wollte, dass das junge Vieh, das auf den von meinem Vater gepachteten Weiden oben im Norden der Insel graste, mal wieder ausgebrochen war. Mist! Das hieß nämlich dann: heute kein Strandbesuch; ich musste dann vielmehr mit Bruder und Vater ins Auto und dafür sorgen, dass die Tiere wieder ihren Weg auf die Wiese fanden. Jede Einfahrt auf eine der angrenzenden Wiesen der Bauern oder ein Feldweg konnte zum potenziellen Fluchtweg dieser Viecher werden. Sehr oft kam die wilde Herde dabei auch auf mich zugerast. Man bedenke, ich war damals noch ein kleiner Hüpfer, vielleicht knapp einen Meter hoch und zudem ein ziemlich dünnes Kerlchen. Bin ich denn bekloppt?, dachte ich mir. Ich lass mich doch nicht tottrampeln! Also sprang ich zur Seite, und plötzlich waren alle Tiere durch den von mir bewachten Eingang spaziert und hatten sich gemütlich auf der Weide versammelt. Mein Bruder flippte dann regelmäßig aus. Auf der Heimfahrt musste ich mir dann Sätze und Worte anhören wie: »Du bist auch zu nichts zu gebrauchen! Blödmann! Schlafmütze! Träumer!«

Wenn wir dann endlich auf den Hof zurückkehrten, waren die Badegäste natürlich schon weg zum Strand. Ich hörte dafür dann meinen großen Bruder Hans tönen, nachdem meine Mutter sich erkundigt hatte, wie es gelaufen war: »Wenn Klaus sich nicht so blöd angestellt hätte und nicht ständig träumen würde, dann wären wir schon längst wieder zurück gewesen.«

Danke, Hans, du Arsch, dachte ich dann regelmäßig. Aber das konnte ich natürlich nicht laut sagen, denn mein Bruder war 1,89 groß und ein richtig »breiter Schrank«, wie man so sagt. Dazu war er der Beste im Leistungspflügen und Hegeringleiter im Jagdverein auf Fehmarn. Er brachte als Schütze ständig irgendwelche Preise mit nach Hause. Er konnte Schifferklavier spielen, einen ganzen Saal unterhalten, wurde ständig zu Hochzeiten eingeladen und ritt ganz vorne mit bei den Fanfaren-Bläsern des Fehmarnschen Reitervereins. Selbstverständlich wurde er auch von meinem Vater ständig für alles ausgiebig gelobt.

Gut, dass die Badegäste davon nichts mitbekamen. Sie waren von unserem Hof begeistert. Die Kinder liebten es zum Beispiel, Traktor zu fahren. Ist ja auch logisch, wenn man es nur ein- oder zweimal machen muss. Aber wenn du den ganzen Tag immer im Kreis auf den Feldern fährst, anstatt in deinen Sommerferien an den Strand gehen zu dürfen, würde auch einem Stadtkind der Spaß am Traktorfahren vergehen.

Mein Bruder kam oft spät vom Korndreschen zurück zum Hof. Noch ganz schwarz im Gesicht und voller Staub wurde er dann von den Stadtmenschen bewundert. Auch zögerte er in solchen Momenten natürlich keine Sekunde, wenn man ihn bat, ein Lied zum Besten zu geben. Er schnallte sich seinen Quetschkasten um und legte los. Die Gäste saßen rührselig in der Küche und halfen meiner Mutter begeistert, die Erbsen zu pulen. Der Alkohol floss in Strömen. Ein Korn, ein Bier und Prost. Es dauerte nicht lange, bis man das Wessel-Lied in lauten Tönen sang und der Arm nach oben ging. »SA marschiert, die Reihen fest geschlossen …«

Ich vergaß zu erwähnen, es waren oft Kriegskameraden, die als Badegäste bei uns Urlaub machten. Ehemalige SS-Soldaten. Doch Augenblick; war der Krieg nicht längst vorbei? Ich habe sicherlich auch mitgesungen damals, denn die Bedeutung dieses Liedes sagte mir nichts. Um mich aufzuklären, brauchte es später unseren Geschichtslehrer und Gymnasialdirektor, den Herrn Benzin. Auf den komme ich aber noch zurück.

Neue Wege

Während mein Bruder also sich feierte, mein Vater ihn feierte und die Badegäste einfach alles toll fanden, flüchtete ich mich in meine Traumwelten. Träumen, das war schon was Tolles. Sich eine Welt auszumalen, wo alles genauso ist, wie man es sich wünscht, darin war ich schon als kleiner Junge Weltmeister. Das konnte ich auch viel besser als mein Bruder Hans. Was fehlte, war nur noch die Umsetzung dieser Träume in die Realität. Ich würde jedoch schon bald lernen, dass Träume wahr werden können, wenn man die Ärmel aufkrempelt und anfängt, die ersten Grundsteine zu legen.

Doch ging es erst einmal auf den höheren Bildungsweg. Nach Ansicht von Herrn Grünwaldt hatte ich ja angeblich das Zeug für etwas Gescheiteres. Besondere Fähigkeiten? Davon war man offenbar überzeugt. Während meine Geschwister alle auf der Mittelschule in Burg zur Schule gingen beziehungsweise ihre mittlere Reife dort machten, hörte ich plötzlich, dass man auf Fehmarn ein Aufbaugymnasium plante. Dort wollte man mich nun hinschicken. Und wer hatte da seine Finger mit drin? Mein Vater.

Er war sowieso überall mit dabei, in der Genossenschaft der Bauern, im Ringreiterverein Fehmarn, im Gemeinderat als Amtmann.

Ob ich es zugeben will oder nicht, es geht in meinem Buch letzten Endes auch an vielen Stellen um meinen Vater und seinen Einfluss auf meinen Lebensweg. Trotz unseres im Grunde sehr distanzierten Verhältnisses saß er mir die meiste Zeit meines Lebens hart im Nacken. Und jetzt hatte er maßgebenden Einfluss darauf gehabt, dass das Aufbaugymnasium nicht nach Heiligenhafen ging, sondern auf die Insel Fehmarn. Da sollte der kleine Klaus jetzt glänzen und der Familie Wilder große Ehre machen.

Auf Fehmarn war es immer sehr wichtig, dass nach außen hin alles stimmte. Die Nachbarn und Verwandten sollten den Eindruck haben, dass alles gut war. Kein Streit, keine Krankheiten, Eintracht in der Familie. Die Ernte war stets gut, oder auch schlecht. Bauern können sowieso am besten jammern. Scheidungen gab es nicht. Und sollte das mal alles nicht so sein, besaß jeder Bauernhof auf der Insel einen metaphorischen Teppich, der groß genug war, um alles darunter zu kehren. Nach außen durfte nichts dringen. Auch nicht die Jahre von 1928 bis 1945. Warum auch? Wir waren es ja gewohnt, immer schön artig zu sein.

Dütt und datt

Auf Fehmarn gab es in jedem Frühjahr einen Karnevalsumzug. Man feierte dann standesgemäß im Hotel Wisser. Das erste Mal ging ich als Hahn und trug dazu eine weiße Kopfbedeckung mit einem roten Kamm. Ich muss wohl nicht erwähnen, wie bekloppt ich damit aussah, oder? Du kannst mir aber glauben: Das war in Sachen Kostümierung noch lange nicht der Tiefpunkt meines Lebens. Wir werden darauf zurückkommen! Das zweite Mal ging ich dann übrigens auf Nummer sicher und als Indianer.

Irgendwann wurde ich gezwungen, in Wissers Hotel an den Tanzkursen der Tanzschule Beuck aus Oldenburg teilzunehmen. Ich ging nur hin, weil es dort immer eine Brause gab. Den Unterricht habe ich gehasst. Es sollte jedoch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass mir dieses Thema begegnete. Der Junge musste doch tanzen können in seinem späteren Leben!

Zwischenspiel: Matrix

Alles im Leben hat eine Bedeutung, einen Zusammenhang. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Manche sprechen sogar von einer Matrix. Aber es stimmt. Deswegen fangen wir gleich mal in meinem Dorf an: Altjellingsdorf.

Wo kommt dieser Name eigentlich her? Fehmarn gehörte bis 1864 zu Dänemark. Wir waren also echte Wikinger. Dann gewannen die Preußen den deutsch-dänischen Krieg, und Fehmarn wurde deutsch. In Dänemark gibt es einen Ort, der Jelling heißt. Und dort gibt es überdurchschnittlich viele Ting-Plätze. Ein Ting-Platz ist eine keltische Versammlungsstätte, an der früher Recht gesprochen wurde. Bei den Kelten war es ein heiliger Platz. Dort begruben sie auch ihre Toten. Das keltische Wort Ting stammt von dem altenglischen Begriff »thin«. »Thin-places« sind Orte, an denen der Raum zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen sehr dünn ist. Ich gehe mal davon aus, dass sich damals auf Fehmarn Dänen aus dem Ort Jelling niedergelassen haben und dort auf der Insel Altjellingsdorf und Neujellingsdorf gegründet haben. Schon als Kind hatte ich also einen Bezug zu dem Wort Ting. Es wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt.

Auf TING tauften meine Frau Christine und ich dann vor Jahren unser Anwesen in Montana. Und dieser Ort ist für uns wie ein heiliger Platz. Ein Platz mit einer ganz eigenen und besonderen Energie, wie unsere Gäste uns auch immer wieder bestätigen.

Allerdings leben wir ja, damit wir ständig neue Erfahrungen machen und etwas lernen. Ich war als Kind und Jugendlicher weder Denker noch Philosoph. Doch erinnere ich mich noch gut daran, dass ich mich schon in jungen Jahren oft fragte: Was wäre, wenn ich morgens aufstehen würde und keine Angst hätte? Und die Antwort war immer wieder: Ich wäre wohl unbesiegbar. Aber was war das überhaupt für eine Angst? Woher kam die?

Meine Erfahrung war immer wieder: Ich bin glücklich, wenn ich aktiv bin und etwas mache. To be is to do. Ja, ich war ein Träumer, aber es genügte mir nicht, »nur zu träumen«. Ich wurde auch jemand, der immer versuchte, seine Träume in die Tat umzusetzen.

Die Frage als Kind war also: Was muss ich tun, um diesen Traum zu verwirklichen? Was ist der erste Schritt?

Und dann bestätigte sich auch bei mir immer wieder die weise Erkenntnis: Der Weg ist das Ziel. Irgendwo fängt man an. Aber auf diesem Weg war auch sie immer dabei: die Angst. Die Angst, es nicht zu schaffen. Die Angst, zu scheitern.

Doch warum eigentlich? Wem gegenüber musste ich mich behaupten? Wem war ich Rechenschaft schuldig? Oder wollte ich einfach nur bewundert werden?

Nein, der Ursprung war ein ganz anderer. Um vorweg zu greifen: Ich musste fast 40 Jahre warten, um das herauszufinden, denn ich wollte es nur einer einzigen Person beweisen.

Kapitel 5: Anfang und Ende des Herrn Mahnke (1964-1965)

Herr Benzin

Meine Welt wurde langsam immer größer. Selbstständig, und ganz alleine, musste ich jetzt mit dem Linienbus von Altjellingsdorf nach Burg fahren.

Im Zeitraffer betrachtet, lief mein weiterer Bildungsweg wie folgt: Von der Volksschule ging es direkt zur Berufsschule, dann zur Hilfsschule, danach zur Mittelschule und dann endlich aufs Gymnasium. Wie bitte? Ja, du hast richtig gelesen. Das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Weg und bedarf natürlich einer Erklärung.

Fangen wir nochmal von vorne an: Ein Gymnasium gab es auf der Insel Fehmarn bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also improvisierte man. Im ersten Jahr waren wir in der Theodor-Storm-Straße untergebracht, im Gebäude der alten Berufsschule. Wir waren weder Hilfs- noch Grundschüler, weder Mittelschüler noch Gymnasiasten. Was waren wir eigentlich? Wir wussten es selbst nicht. Aber im nächsten Jahr ging es auf die Hilfsschule gleich neben der Burger Nikolai-Kirche. Naja, jedenfalls in das Gebäude der Hilfsschule. Wir durften die Räume nutzen und nannten uns fortan ein Aufbaugymnasium. Es gab drei Klassen. Sexta, Quinta (in der ich jetzt war) und Quarta. Immer so um die 20 bis 30 Schüler pro Jahrgang.

Kaum ging es los, parkte ein kleiner Renault R-4 auf dem Parkplatz vor dem Schulgebäude. Das Nummernschild fing mit »IZ« an. Also kam der Fahrer wohl aus Itzehoe. Ah, es war unser neuer Direktor, Herr Hans-Joachim Benzin. Ein Blick auf das Nummernschild reichte, und wir Schüler tauften ihn vom ersten Tag an einfach »Ize«. Ein Mann von kleinerer Statur, aber jemand, vor dem wir alle sehr schnell viel Respekt hatten.