Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

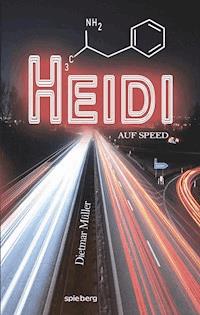

- Herausgeber: Spielberg Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Als sich 1990 im Bayerischen Wald die Schlagbäume öffnen, werden auch die Tore zur Hölle aufgestoßen. Heidi und ihre Freunde lernen Speed kennen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben, zieht Heidi aus der Provinz nach Regensburg und übernimmt den „Walfisch“, eines der ältesten Wirtshäuser der Stadt. Dann wittert sie den ganz großen Deal…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

�

Vollständige eBook Ausgabe 2018

© 2018 SPIELBERG VERLAG, Neumarkt/Regensburg

Lektorat: Sigrid Müller

Umschlaggestaltung: Ronja Schießl

Umschlagbild: © lodl - Fotolia.com

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung

können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Heidi

Wende

Liebe

Aufstieg

Fall

Sünde

Mammon

Walfisch

Schorsch

Verrat

Patsi

Leben

Engel

Galgenfrist

Schneidinger

Norman

Grenzgang

Jesus

Finale

Höllenfahrt

Heimkunft

Epilog

Dr. Dietmar Müller

Prolog

Den schlimmsten Tag in meiner Laufbahn als Polizist, eigentlich waren es mehr eine Nacht und ein Tag, den habe ich im Sommer '92 oder '93 erlebt. Der hat mich auch aus der Bahn geworfen. Oder in die Bahn hinein? Schwer zu sagen. Jedenfalls gab es in dieser Nacht einen ganz bösen Verkehrsunfall. Auf der Höhe von Rosenhof war einem ungarischen Lastwagenfahrer die Ladung verrutscht. Vielleicht war er kurz eingenickt, vielleicht hatte er nach etwas gegriffen und das Lenkrad verrissen, im Nachhinein kann man das immer nur schwer verifizieren, wie genau das dann passiert ist. Jedenfalls geriet der LKW in Schlingerbewegungen und durchbrach schließlich die Leitplanke. Drei entgegenkommende Autos, zum Teil mit Familien drin, die gerade vom Plattensee oder woanders her aus dem Urlaub kamen, wurden direkt niedergewalzt. Da hatten wir locker sieben oder acht Tote auf einen Schlag, von den Schwerverletzten und den Folgeunfällen gar nicht zu reden.

So etwas vergisst man nie. Die Kinder, das Blut und alles. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, denn das war ja eigentlich Alltag für uns. Seit die Grenzen offen waren, hatte der Schwerverkehr explosionsartig zugenommen, auf der A3 und der A93 schepperte es damals täglich. Tut es heute auch noch, aber damals hatten wir ja noch Trabis und Ladas und gemeingefährliche Laster aus dem Ostblock auf den Straßen, sowas ist heute ja gar nicht mehr zulässig. Aber das war Alltag, wir haben uns nichts dabei gedacht.

Gegen neun Uhr morgens hatten wir dann auch endlich Feierabend, der Hans und ich. Meinten wir zumindest, weil wir gerade am Gehen waren – eh viel zu spät, hätten wir mal besser pünktlich Schluss gemacht. Da kam die erste Meldung rein. Auf der Brücke über die Gleise, beim Ibis hatte es eine Karambolage mit Fahrerflucht gegeben. Kommt vor, das konnten die Kollegen auch selber machen. Als aber unmittelbar darauf die Meldung kam, dass es auf der Friedensstraße in Höhe Kumpfmühlerstraße nochmal gekracht hatte, also nur wenige hundert Meter weiter, wieder mit Fahrerflucht, da brannte es lichterloh in Regensburg und wir mussten uns unseren Feierabend in die Haare schmieren. Hans und ich also rein in den letzten Dienstwagen am Hof. Wegen dem Unfall bei Rosenhof und diesem Wahnsinn bei Abensberg standen buchstäblich null Einsatzkräfte mehr zur Verfügung – außer uns Helden. Ich muss an dieser Stelle ein weiteres Mal auf die chronische Unterfinanzierung der Polizei in Regensburg hinweisen, die sich auch auf diesen besagten Tag noch fatal auswirken sollte.

Den Unfall beim Ibis nahmen bereits die Kollegen auf, der Hans und ich fuhren mit Karacho weiter zur Kumpfmühlerstraße. Auch da waren bereits Kollegen vor Ort. Fast gleichzeitig bekamen wir die Information, dass es vorne beim McDonalds, Autobahnausfahrt Königswiesen, ein weiteres Mal gescheppert hatte. Wir spurteten schnell die paar hundert Meter weiter, da sahen wir schon die Autos auf der Straße stehen. War zunächst gar nicht so wild, ein Auffahrunfall auf der Gegenseite mit etwa drei beteiligten PKWs, auf dem Bürgersteig vorm Zweirad Stadler, der gerade neu an der Kirchmeierstraße baute, stand ein demolierter Kleinwagen. Oben bei der Autobahneinfahrt schrie eine Frau, das war aber zunächst nicht genau zu verorten.

Der Hans nahm den Auffahrunfall auf, ich kümmerte mich um den Kleinwagen. Der Halter war ein Theologiestudent, das weiß ich noch so genau, weil er sich ebenso vorstellte: »Guten Tag, ich bin der so und so und Theologiestudent.« Da dachte ich mir erstmal, dass der einen Vogel hat, aber wenn man gerade in einen Unfall verwickelt gewesen ist, dann kann man schon etwas durch den Wind sein. Der Student berichtete, dass er die Friedensstraße auswärts befahren hatte und an der Kreuzung Kumpfmühlerstraße an der Ampel, auf der rechten Spur, zum Halten gekommen war. Noch während des Haltevorgangs sei dann ein dunkler Sportwagen mit Volldampf an ihm vorbei, über die gesperrte Kreuzung ›geflogen‹, ja so sagte er.

Der Sportwagen hatte unwahrscheinliches Glück, rauschte glatt durch, aber ein roter Kleinwagen von links, mit zwei älteren Damen darin, verriss vor lauter Schreck die Lenkung und prallte kaum gebremst gegen die Ampelanlage. Beide waren sie nicht angeschnallt gewesen und ungebremst auf das Lenkrad, beziehungsweise das Handschuhfach aufgeschlagen, was erhebliche Gesichtsverletzungen als Folge hatte. Beide wurden mit dem Sanka ins nahe Krankenhaus zu den Barmherzigen Brüdern transportiert und erholten sich nach ein paar Nasenkorrekturen ganz prächtig, bis eine der beiden eine Infektion erwischte und trotz umfangreicher Gabe von diversen Antibiotika verstarb. Sie konnte aber zur Zahl der Todesopfer an diesem Vormittag nicht hinzugezählt werden, weil ursächlich ja die Infektion für den Tod der Frau verantwortlich war.

Der Student berichtete, dass er wie automatisch Gas gegeben hätte, als die beiden Damen gegen die Ampel geprallt waren, dem flüchtenden Wagen hinterher, was allerdings angesichts der müden Motorisierung seines Ford Fiestas nicht so schnell gegangen war, wie er sich erhofft hatte. Ich möchte an dieser Stelle ein weiteres Mal von solchen Heldentaten abraten – die Verfolgung von vermeintlichen Tätern ist alleinige Aufgabe der Polizei.

Jedenfalls sei er dann zugegebenermaßen mit leicht überhöhter Geschwindigkeit an die nächste Ampel herangefahren, den Auffahrunfall auf der Gegenseite habe er da noch gar nicht wahrgenommen, als ihn der Sportwagen von Königswiesen kommend, seitlich touchiert habe. Er sei mit seinem Fiesta direkt auf den Bürgersteig geschubst worden – »Das hat einen riesen Schepperer getan«, hatte er gesagt. Und dann fing er an zu beten. Das Vater Unser und das mit der Maria. Da hab ich mir noch nichts gedacht, ein katholischer Theologiestudent mit Schock eben. Hab mir seine Papiere geben lassen und mir die Daten fürs Protokoll abgeschrieben. Aber als er mit dem Beten gar nicht mehr aufhören wollte, da hab ich ihn angeraunzt: »Jetzt hören's halt mit Ihrer scheiß Beterei auf!«, der junge Mann legte aber nur kurz den Kopf in den Nacken. Dann musste er niesen und rotzte sich in die Hand, wie man das halt so macht, und dann schaute er seine Hand ungläubig an und zeigte sie mir, und die war ganz rot, vom Blut, das er ausgeniest hatte.

Zuvor hatte er über Schmerzen in der Seite geklagt. Kein Wunder, das andere Fahrzeug war direkt in seine Tür eingeschlagen, da hat er einen echten Bodycheck abbekommen. Und oben auf dem Kopf, etwa so an der linken Schläfe, da hatte er ein Hämatom, das war schon ein gscheiter Oschi, mehr als nur ein Hörnchen. Vermutlich war er beim Unfall gegen den Türholm geschlagen. Oder umgekehrt. Aber der Mann war jung und kräftig, richtig durchtrainiert. Ich hatte mir noch gedacht, dass das mal ein schöner Pfarrer werden würde. Schade eigentlich, der sah viel zu gut aus für das Zölibat.

Jedenfalls hielt er mir die Hand hin, und aus seiner Nase floss jetzt deutlich wahrzunehmend ein richtiger Strahl Blut. Nur aus dem rechten Nasenloch übrigens, das werd ich auch nie vergessen. Und dann schaut er mich nochmal so an, als ob ich ihm jetzt helfen müsste, und dann knickt er auch schon ein. In den Knien, meine ich. Sackt zusammen wie ein … wie ein Sack Kartoffeln eben. Und ich hab noch gesagt »Lassens das mit Ihrer scheiß Beterei« und da liegt der Kerl vor mir. Meine erste Intention war es wegzulaufen. Paradox, nicht wahr? Als Polizist bin ich es gewohnt, hinzulangen, aber das war wie im Film, so unheimlich. Und dann liegt er da und blutet weiter.

Ich gestehe, ich habe dann den präkordialen Schlag ausgeführt. Im Erste-Hilfe-Kurs das Jahr zuvor haben sie uns erklärt, dass wenn jemand einen Herzinfarkt hat, die ersten Sekunden entscheidend sind. Wenn man dann noch auf den Brustkorb haut, dann springt der Motor wieder an. Ich hab also völlig hirnrissig draufgehauen. War natürlich sinnlos. Später im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass er einen Schädelbruch gehabt hat. Langsam aber sicher war dem das Hirn voll Blut gelaufen, deswegen wahrscheinlich auch das Gebete. War ja unheimlich – gibt mir den Führerschein und den Fahrzeugschein und murmelt dabei »Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes«. Aber so anfahren hätte ich ihn nicht dürfen, das tut mir bis heute leid. Der konnte doch nichts dafür. Ich war halt doch schon in der 26. Stunde meines Dienstes. Und als er genießt hat, da ist im Kopf was gerissen und das Zeug kam raus.

Und dann lag er vor mir und starb. Ich wollte ihn irgendwie nicht weiter anfassen, war ja alles voller Blut, aber unterlassene Hilfeleistung war das letzte, was man mir vorwerfen konnte. Erst hab ich am Hals nach Puls gesucht, dann an der Hand – was natürlich die falsche Reihenfolge ist, aber ich war ja auch in Panik – und dann hab ich zu pumpen angefangen, ganz wie im Erste-Hilfe-Kurs. Und-eins-und-zwei-und-eins-und-zwei … Der Hans hat das dann von der anderen Straßenseite gesehen und ist gelaufen gekommen. Er hat mich dann weggezerrt. »Done«, schrie er, »der is schon hin!«, weil ich, so hat er's mir später erzählt, wie verrückt den Brustkorb von dem jungen Mann wiederbelebt habe. Ich hatte sogar Blut im Gesicht, weil ich ihn anscheinend auch hatte beatmen wollen, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Irgendwie musste ich mit allen Mitteln verhindern, dass der mir jetzt da und dort starb. Es war doch so ein schöner Sommermorgen gewesen! Und bis heute fühl ich mich schuldig am Tod dieses Mannes. Ich weiß, dass ich es nicht bin, aber ich fühle das. Jeden Tag.

Das war dann auch der Grund, warum ich nicht mehr zum Dienst gehen konnte. Ich bin ja Polizist geworden, weil ich es mit der Ordnung hab. Alles soll seine Ordnung haben. Andere Kollegen mögen andere Motive haben, mir ging es immer um die Ordnung. Fairness. Gerechtigkeit. Die wollte ich Kraft meines Amtes durchsetzen. Der Tod dieses Jungen war aber nicht in Ordnung, und es gab nichts, was ich dagegen hätte machen können. Ich konnte das nicht in Ordnung bringen. Das warf mich aus der Bahn. Das und die Geschichte danach. Wenn man nicht wirklich helfen kann, wozu das dann noch weitermachen mit dem Dienst? Wegen des Geldes? Geld hat angesichts des Todes keine Bedeutung, das meine ich ernst.

Ich hab dann jedenfalls in den Wochen darauf zu viel getrunken, war ja auch krankgeschrieben, und war irgendwie deprimiert. Oder depressiv, das ist dann ja schon eher krankhaft. Die Psychiaterin hat mir schließlich gesagt, anstelle von Tabletten solle ich es einmal mit Meditation versuchen. Ich hätte das nicht gemacht, aber meine Frau fuhr mich hin, sie hatte wohl Angst um unsere Ehe. Die beiden Kinder waren mir wichtig, so wichtig wie nie zuvor im Leben, aber die Ehe mit meiner Frau Monika ging mir damals – mit Verlaub, Pardon – am Arsch vorbei. Allein dieser blöde Doppelname. Aber sie hat mich hingefahren, und schon beim ersten Mal merkte ich: Ja, das war was für mich. Das ließ mich zur Ruhe kommen. Das ordnete meine Gedanken und balancierte meine Gefühle aus. Eigentlich sollte man ja beides hinter sich lassen, Gedanken und Gefühle, aber zunächst war es schon ein Vorteil, dass es wieder ordentlich in mir zuging.

Ich hab das dann sehr intensiv gemacht, also täglich, auch als die Krankschreibung ausgelaufen war, ich aber immer noch nicht zurück in den Dienst konnte. Das war vorbei, trotz Beamtenstatus und Pension. Wir lebten damals von Arbeitslosengeld, was nicht leicht war, vor allem nicht für meine Frau. Aber mit der Meditiererei bekam ich wieder Boden unter den Füßen. Und mit der Zeit hatte ich den Bogen so sehr raus, dass ich selbst Kurse gab, erst an der Volkshochschule, dann verselbstständigte sich das und um die Jahrtausendwende zogen wir dann raus aufs Land bei Pielenhofen und ich gründete eine Yogaschule, die heute noch von einem lieben Freund weiterbetrieben wird.

Ich war ja sehr aktiv in der Buddhistengemeinde in Regensburg, das war eine schöne Zeit. Aber mit den Jahren ging mir immer mehr auf, dass mein Buddhistendasein eigentlich nur mein naiver, reformierter Glaube aus der Kindheit war. Verkleidet, versteht sich. Da galten die gleichen Prinzipien: Gute Taten werden belohnt, schlechte bestraft. Die Christen sprechen von Himmel und Hölle, denen man nach dem Tod ob seiner Taten zugeordnet wird, in Asien sprechen sie allgemein von Karma. Im Prinzip dasselbe. Das begründete möglicherweise auch meine Sucht nach Ordnung, aber das ist eine Frage, die wohl nie zu beantworten sein wird. Als mir aber klar wurde, dass ich immer noch der kleine Lutheraner war wie schon im Kindesalter, da konnte ich auch meinen Frieden mit der Kirche machen.

Heute arbeite ich als ordinierter Laie in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Maria-Magdalena in Burgweinting und biete den Gläubigen und Sinnsuchenden neue Erfahrungen an – im christlichen Kontext, versteht sich. Wir organisieren zusammen mit der Pfarramtsleiterin Schwitzhüttenabende und Meditationsstunden. Ich baue Brücken zu Jesus, so würde ich das heute nennen. Ich glaube, ich kann vielen Menschen in schwierigen Zeiten helfen. Und ich bin glücklich, was mich selbst am meisten verwundert.

Damals war der Dienst aber noch nicht vorbei, dabei hatte ich die Schnauze bereits gestrichen voll. An dem Tag muss ich, alles in allem gerechnet, einen Hektoliter Blut gesehen haben. Den Unfall bei Rosenhof mit einbezogen. Die Amokfahrt, so stellte sich dann bereits im Laufe des Vormittags heraus, war in etwa so vor sich gegangen: Die Fahrerin war gegen 9:00 Uhr morgens Unter den Schwibbögen in ihren Jaguar XJS gestiegen, um den Dom herum in die Martin-Luther-Straße eingefahren und auf der Brücke über die Gleise zum ersten Mal in den Gegenverkehr geraten. Nur leicht demoliert war sie dann über die Friedensstraße stadtauswärts geschossen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Alles in allem waren durch die Amokfahrt 18 Wagen beschädigt worden, sieben davon total. Um die Zeit waren die Straßen ja voll mit Samstags-Einkäufern und Familien. Das schöne Wetter zog die Leute raus. Im Schnitt – ich hatte ja viele Jahre Zeit mir das auszurechnen – kamen auf jeden Totalschaden zwei Tote, die alte Dame im roten Kleinwagen nicht einberechnet. Und drei Schwerverletzte. Der Schnitt war unter anderem wegen des Kleintransporters so hoch, der auf Höhe der Raststätte Pentling durch entgegenfliegende Autoteile in voller Fahrt zerstört worden war. Die sieben Montagearbeiter aus Salzwedel wurden teilweise durchbohrt, der Fahrer auf jeden Fall. Ich war da gerade mit dem Theologiestudenten zugange, so dass ich mir das wenigstens nicht auch noch ansehen musste.

Es wundert einen dann nicht, wenn man sich den Befund der Obduktion – soweit davon die Rede sein konnte, die Feuerwehr hatte ja praktisch nur Matsche aus dem Blech kratzen können, menschliche Matsche, mehr oder weniger – vor Augen führte, dass die Dame bis zur Halskrause voll gewesen war. Mit allem. Das war dann schon eine gewisse Überraschung. Man ist ja einiges gewohnt, aber eine massive Kombination von Kokain, Heroin, gleich zwei verschiedenen Amphetaminen, Haschisch und Alkohol war damals ungewöhnlich. Das LSD nicht zu vergessen. Ich will das im Nachgang nicht mehr bewerten, die Presse und die Leut' machten das in den folgenden Tagen und Wochen eh zur Genüge, aber das war schon ein Irrsinn und ein Wunder, dass das ihr Herz mitgemacht hat.

Für mich persönlich stellte sich die Frage, wie Gott das zulassen konnte. Ein solcher Mensch durfte sich durch Sonne, Mond und Sterne schießen und mal eben die Stadt abfackeln, während man sich selbst Tag ein, Tag aus… bemühte. Wo war da Gott? Wo seine Gerechtigkeit? Seine angebliche Liebe und Fürsorge? Verstehen Sie jetzt, dass ich da jahrelang nicht mehr in die Kirche gehen konnte? Das war, wie gesagt, nicht in Ordnung. Noch heute regt mich das in schwachen Momenten auf, man kann das als Mensch ja nur schwer verstehen, wahrscheinlich gar nicht. Aber da ist ein Sinn.

Jedenfalls war die Fahrerin zunächst vorm McDonalds nach links abgebogen, natürlich bei rot, was zum Auffahrunfall dort stadteinwärts geführt hatte, und wollte offenbar hundert Meter weiter in die Autobahn Richtung Weiden einbiegen. Dort überlegte sie es sich jedoch spontan anders, machte eine ausholende Kehre – ein Hund auf dem Bürgersteig wurde dabei überfahren. Das Frauchen, das den Hund an der Leine geführt hatte, war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, schrie aber beständig die Gegend zusammen – und beschleunigte zurück zum Zweirad-Stadler, wo sie nach links abbog und dabei den sie verfolgenden Studenten abschoss. Nach zwei weiteren abenteuerlichen Linksabbiegern mit insgesamt sechs kleineren Karambolagen war sie tatsächlich auf die A93 nach München gelangt – und beschleunigte dort in der 80er-Zone auf vermutlich alles was ging. Ab dem Autobahnkreuz Regensburg verfolgte sie ein BMW M3, weil sie dort bereits die Leitplanke touchiert und praktisch alle anderen Verkehrsteilnehmer genötigt hatte.

Der M3 blieb ihr auf den Fersen, hätte er aber mal besser nicht machen sollen. Ich habe ja bereits erklärt, dass man auf Heldentaten wie die Verfolgung Flüchtiger besser verzichten sollte. Mit knapp über 200 Sachen schmiergelte der Jaguar nämlich in der langgezogenen Rechtskurve vor dem Rasthaus Pentling die Leitplanke entlang, bevor er sich noch einmal löste um sie dann als Startrampe für einen angesetzten seitlichen Salto zu nutzen und bumm-batsch gegen den Brückenpfeiler zu klatschen. Der M3 bekam gehörig Autoteile ab und schleuderte seinerseits in die Leitplanke, der Fahrer überlebte zumindest.

Aber das Schlimmste kam zum Schluss: Wenig überraschend war, dass die Dame in Verbindung zum Wahnsinn bei Abensberg stand. Das wussten wir aber am Morgen noch nicht. Der Hans und ich hatten bis Mittag unseren Bericht getippt, ich mit letzter Kraft – der tote Theologiestudent nahm mich da schon sehr mit – und wir wollten gerade aufsatteln. Da bittelte und bettelte der Untereder Mich, damals Dienststellenleiter, – die Personalknappheit, die vielen Baustellen, die wir an diesem Horrortag zu beackern hatten –, wir sollten doch auf dem Nachhauseweg in der Gaststätte zum Walfisch unter den Schwibbögen vorbeifahren und die frohe Botschaft überbringen. Die Halterin des Jaguars war dort gemeldet. Also fuhren wir hin. Wir rechneten aber nicht damit, jemanden anzutreffen, weil mehrere Anrufe nicht entgegengenommen worden waren.

Ich finde ja, Todesnachrichten sollten ausschließlich von qualifiziertem Personal überbracht werden. Von Ärzten oder Priestern, und nicht von Hanswurschten wie uns. Jawoll, Hanswurschten waren wir, überheblich, wichtigtuerisch – das wusste ich da aber noch nicht. Jedenfalls, wenn man als Polizist den Tod verkünden soll, hat man immer die Arschkarte. Man ist ja nicht seelsorgerisch aufgestellt, man hat ja keine Ahnung. An diesem Mittag hatte ich aber eine schlechte Ahnung, eine Vorahnung. Ich dachte mir gleich, das wird jetzt was geben, andererseits interessierte es mich persönlich, wo und wie ein solcher Mensch gehaust hat. Wir mussten in zweiter Reihe parken, was bedeutete, dass die Gasse dicht war. Als ich die offene Wirtshaustür gesehen hab, hab ich mich zunächst geärgert. War also doch jemand zu Hause, der Betrieb lief weiter als ob nichts sei.

Grantig stieg ich aus dem Wagen, aber noch vor Betreten des Lokals wurde mir ganz flau. Da war nichts zu hören, keine Musik, keine Gäste, vielleicht war's das ja. Drinnen mussten sich unsere Augen erst an das Halbdunkel gewöhnen, besonders aufgeräumt war's nicht, es lagen und standen noch diverse Flaschen und Gläser auf den Tischen. Und auf dem Tresen stand das Kind.

Das war das Allerschlimmste.

Heidi

Heidi hatte es nicht leicht. 100 Kilo auf eine Höhe von 160 cm zu verteilen war eine Aufgabe. Leider hatte sie schon immer einen kleinen Busen gehabt, so dass die viel zu vielen Pfunde sich nicht in einer üppigen Oberweite niederschlugen. Sie war einfach eine Tonne.

Niemand will eine Tonne ficken. Dessen war sie sich durchaus bewusst. Wer 24 Jahre seines Lebens in einer Fetthülle verbracht hat, weiß das. Als kleines Kind hatte sie das vielleicht noch nicht gewusst, aber bereits damals waren ihre Beine nach innen geknickt, als könnten sie den massiven Rumpf des Kindes nicht stemmen. Und dann der Name. Der war vielleicht das Übelste, was ihr die Mama angetan hatte.

Sie hatte die Volksschule in Neukirchen beim Heiligen Blut, einem Wallfahrtsort an der Grenze zur Tschechei, besucht, damals, als der eiserne Vorhang noch existierte und sie gelegentlich einen Soldaten jenseits der Grenze durchs Gebüsch huschen sehen konnte. Einmal hatte er sogar ein Gewehr mit sich getragen. In der Schule hatten ihr die Lehrer erklärt, dass die Menschen auf der anderen Seite Deutschland angreifen wollten und es deswegen auch auf ihrer Seite viel Militär gab – aber streng genommen ging sie das nichts an. In ihrer Welt wurde sie nicht von Soldaten geknechtet, sondern von Kindern.

Jeder weiß, wie grausam Kinder sein können. Heidi wusste das besser, als jeder andere. Bis zur vierten Klasse war noch alles gut gelaufen, als sie plötzlich damit konfrontiert wurde, dass sie sitzenbleiben würde. Wie hatte das passieren können? Sie konnte sich noch nicht einmal daran erinnern, schlecht in der Schule gewesen zu sein. Sie war weitgehend bewusstlos morgens an der Nikolauskapelle vorbei, den Klupfenbach entlang zur Volksschule getapert, hatte dort alles mitgemacht, was man von ihr verlangte, und ein gutes Leben geführt. So hatte sie es in Erinnerung. Und nun sollte sie sitzenbleiben. Und dann kam auch noch diese Trickfilmserie ständig im Fernsehen.

Natürlich war sie damals schon gehänselt geworden. Ziegenpeter und Almöhi und fette Sau waren Standard, aber das war nicht so schlimm gewesen. Schlimm wurde es erst, als sie die Vierte wiederholen musste. Jetzt war sie nicht nur dick und die Heidi, sondern auch noch dumm. Es gab da ein paar Mädchen aus ihrer Klasse, ihrer alten Klasse, die sie ganz gerne mochte. Patrizia und Julia und Gerlinde hatten ihr ins Poesiealbum geschrieben und sie hatte sich stundenlang Mühe gegeben, diesen Freundschaftsdienst zu erwidern. Ihre Mutter hatte ihr vom Kramerladen glänzende Klebebilder mit Ponys und Puppen und Teddys mitgebracht, zudem hatte sie bereits verklebte Bilder von Weihnachtsmännern und Christkindern sorgfältig aus einem Schönschriftheft ausgelöst, das sie – dumm wie sie war – vor einem Jahr mit eben diesen Bildern verschönert hatte. Der Lehrerein hatte es nicht gefallen und sie hatte ein neues, unbeklebtes Schönschriftheft anfangen müssen.

In der neuen Klasse aber wollte ihr niemand sein Poesiealbum geben. »Iiiihhh, geh weg mit deinen Pappbratzen« war noch das freundlichste, was sie zu hören bekam, wenn sie versuchte, eines der Alben durchzublättern, die während des Religionsunterrichtes durch die Reihen gereicht wurden. Andrea hatte ihres eigentlich Franzi geben wollen, da war es bei Heidi hängen geblieben. Nachdem die Andrea aufgeschrien hatte, wurde Pfarrer Kern auf den Vorgang aufmerksam. Er war ein Nicht-Mann, jedenfalls kam er Heidi so vor. »Nicht Fisch, nicht Fleisch« hatte ihn ihre Mutter geheißen, aber Heidi wusste nicht, was sie damit meinte. Seit dem war er für sie aber der Nicht-Mann. Aber der Pfarrer! Der kam gleich nach Gott. Und nun auf sie zu.

Der liebe Gott war der einzige, der auf Heidis Seite war. Das hatte ihr die Oma damals, als sie noch ganz klein war, beigebracht, aber schnell hatte sie das selbst verstanden. Außer Gott mag dich keiner. Patrizia und Julia und Gerlinde hatten sie erst letzte Woche bespuckt, als sie sich ihnen auf dem Weg zur Schule hatte anschließen wollen. Es blieb nur noch Gott. Und ja, die Mama, aber die war eben die Mama. Die gehörte quasi zum Inventar. Wenn Gott dich mag, dachte sich Heidi, dann muss das auch der Pfarrer tun.

Kern baute sich vor der Bank auf, die Heidi mit Josef teilte, dem schmächtigen Buben vom Braumeister. Josef neigte zum Kränkeln und war oft nicht in der Schule. Er hatte fast noch weniger Freunde als Heidi, aber genaugenommen ging das gar nicht, weil einer immer mehr war als keiner. Auch heute war Josef nicht da, wie schon die ganze Woche nicht. Bestimmt Diphterie oder Skorbut, dachte sich Heidi, die jedoch keine genaue Vorstellung davon hatte, wie das entsprechende Krankheitsbild aussah. Aber Diphterie und Skorbut waren ernste Angelegenheiten. Der Josef würde vermutlich fiebernd im Bett liegen, ganz so wie an dem Tag, als sie ihm mal die Hausaufgaben vorbeigebracht hatte. Der Josef war nie gemein zu ihr gewesen, vielleicht war er einfach zu schwach dazu.

An dem Tag hatten sie seine Eltern jedoch gebeten, nicht noch einmal vorbeizukommen. Sie würden selbst bei der Klassenlehrerin Frau Wimmer vorbeischauen, um die entsprechenden Lehrinhalte einzusehen, hatte der Papa vom Josef gesagt. Was immer das geheißen haben mag. Er war Braumeister und jeder im Ort kannte ihn.

Kern war kein schlechter Mensch, aber seine Berufung zum Pfarrer war mit eher leiser Stimme erklungen. Er und Gott hatten sich schon seit jeher nicht wirklich viel zu sagen, aber als vierter Sohn auf dem Hof hatte ihn der Vater ins Klosterinternat gesteckt, und nachdem er praktisch von allen Erwachsenen dort in den Arsch gefickt worden war, wollte oder konnte er nicht mehr fortgehen. Er gehörte dazu.

»Geh Heidi, lass doch der Andrea ihr Buch in Ruhe«, tadelte er Heidi. Das Kind war eine arme Sau, es roch schlecht und seine unnatürliche Fettheit ekelte ihn an. Er nahm Heidi das Buch aus den Händen und reichte es Franzi, die ganz überrascht tat. Heidi ließ es geschehen, was sonst? »Wer will ein Sterbebild?«, fragte Kern die Klasse. Von der gestrigen Beerdigung des Wagner Adolf war noch ein ganzer Stapel übriggeblieben, und das ausgesuchte Motiv – die betenden Hände von Dürer oder sonst wem - war bei den Kindern durchaus beliebt. Warum, konnte er sich nicht erklären. »Sind halt dumme Kinder«, dachte er oft bei sich. Wer will schon alte Hände anschaun? Und das Bild vom Wagner war ebensowenig schön, aber man musste das Sterbebildchen ja nicht aufklappen. Der alte Depp hat einfach zu lange durchgehalten. Mit biblischen 97 sieht niemand mehr gut aus. »Also – wer will ein Bild?«

23 Hände schnellten in die Höhe, um sich für die Entgegennahme der betenden Hände zu bewerben. Kern verteilte die acht Stück, die er in der Jackentasche fand, an die bravsten seiner Schützlinge. Naja, um genau zu sein waren es alle Saufratzen, aber die acht gehörten katholischen Eltern, die regelmäßig für die Kirche spendeten. Dem Josef hätte er eins gegeben, der war nach seinem Geschmack. Schade, dass er so oft fehlte. Bei Gelegenheit musste er mit dem Braumeister sprechen, ob er seinen Sohn nicht vielleicht ins Internat geben wollte.

Heidi zählte natürlich nicht zu den Empfängern. Wie auch, sie war ein uneheliches Balg, das sich seiner Sünde mit Sicherheit noch nicht einmal bewusst war. Doch Heidi wollte oder konnte sich nicht mit ihrer Rolle als ewige Verliererin zufriedengeben und reckte und streckte ihren kleinen Arm gewaltig, um die Aufmerksamkeit des Pfarrers zu erlangen. Der nahm das durchaus wahr – es erfüllte ihn aber mit weiterem Ekel, und so ging Heidi wie immer leer aus.

Am Nachmittag war Heidi furchtbar müde. Die Mama hatte ihr wie immer schön gekocht und sie hatte sich bemüht stets nach Kräften aufzuessen. Die Mama hatte ja sonst keine Freude als das Kochen, und der einzige Esser im Haus war, seit die Oma nicht mehr war, die Heidi. Mama sagte stets, sie habe während des Kochens den ganzen Vormittag über genascht, so dass jetzt auch beim besten Willen nichts mehr reingehen würde. So blieb mehr für Heidi.

Heute hatte es Schoppala gegeben, eine Mehlspeise, die typischerweise mit Milchsuppe verzehrt wurde. Die letzten der fingerdicken Teignudeln wollten schon gar nicht mehr rutschen, nicht mal mehr im Hals hatte Heidi Platz, wie sie fand, aber sie wollte der Mama den Gefallen tun und aufessen.

Nach dem Essen legten sich Heidi und die Mama gerne aufs Kanapee in der Küche, und ehe man sich versah, war auch schon wieder Abend. Da mussten Hausaufgaben erledigt werden, dann gab es noch zwei, drei Stunden Fernsehen, und dann musste Heidi wieder ins Bett. Das hasste sie. Es gab keine Nacht, in der sie nicht wach lag. Minute für Minute, Stunde für Stunde, lag sie steif in ihrem Bett. Unterm Bett, das wusste sie nur zu gut, wartete der Teufel darauf, dass sie ihren Fuß auf den Boden setzte. Dann würde sich seine haarige Klaue um ihre Fesseln krallen und das Grauen sie packen. Lieber ins Bett pieseln als das!