10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

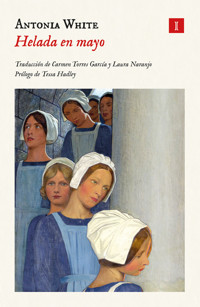

La obra clave de una Sylvia Plath desconocida. Considerada la más perfecta novela de internado de la historia, Helada en mayo expone las tensiones entre la fe, la autoridad y el deseo de libertad. Un retrato inolvidable de la pérdida de la inocencia.

Tras su publicación en 1933, Helada en mayo causó un auténtico terremoto en la sociedad británica de la época. Cargada de un fuerte contenido autobiográfico, la historia nos lleva a comienzos del siglo xx, cuando Nanda Gray, hija de un católico recién convertido, es enviada al Convento de las Cinco Llagas, a las afueras de Londres, un lugar entre cuyos muros las estudiantes reciben una severa educación católica, en la que la conformidad y la sumisión son ley. En esta gélida atmósfera, Nanda, de naturaleza extrovertida, encontrará en la literatura y en las amistades apasionadas la única desviación a la obediencia total. Helada en mayo es una peculiar bildungsroman sobre la rigurosa y, por momentos, cruel y mezquina educación de una joven católica inglesa.

Tan impactante como La campana de cristal de Sylvia Plath, Helada en mayo es una meditación magistral sobre el costo de la obediencia y el poder transformador de la literatura. Un testimonio conmovedor de la rebeldía de la juventud contra el autoritarismo y las normas estrictas, que muestra cómo la pasión puede resistir cualquier dogma.

CRÍTICA

«Un clásico moderno sobre la vida en un colegio de monjas que, con su retorcida ética y su crueldad despreocupada, parece hoy una fantasía distópica.» —Tessa Hadley

«Helada en mayo es la novela de internado más brillante y siniestra que he leído nunca.» —Penolope Fitzgerald

«Intensa, turbadora, un pequeño milagro.» —Elizabeth Bowen

«La inspiración para toda la lista de Virago Modern Classics.» —Carmen Callil, Editora de Virago

«La mejor novela jamás escrita sobre la vida en un colegio de monjas.» —Hermione Lee, biógrafa de Penelope Fitzgerald

«Helada en mayo es una fascinante pieza autobiográfica: un relato ligeramente ficticio del periodo de internado y expulsión que ensombreció la vida de White.» —Eloise Millar, The Guardian

«Antonia White es quizás la heroína más improbable del movimiento feminista.» —Kirkus Reviews

«Me sorprendería que alguien que lea Helada en mayo y a Antonia White no se sienta realmente afectado por su prosa.» —Vulpes Libris

«Una obra maestra. Una descripción serena y objetiva de la lenta muerte del alma» —Selina Hastings

«Hay libros que te hacen mella, que te persiguen durante toda tu vida. Para mí, uno de esos libros es sin duda Helada en mayo.» —Melissa Harrison, Slightly Foxed

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Para H. T. Hopkinson

PRÓLOGO

POR TESSA HADLEY

Esta novela de Antonia White, publicada por primera vez en 1933, encontró una nueva generación de lectores al ser elegida en 1978 para el lanzamiento de la colección de Clásicos Modernos de Virago. El libro se basa en las experiencias de infancia de la propia White antes de la guerra, en un convento escuela de Roehampton, y su fascinante historia se ha convertido en parte de la historia de las mujeres y de los libros escritos por mujeres.

Según los relatos biográficos, todo apunta a que algo le ocurrió en esa escuela que la marcó de por vida, la obsesionó y le ocasionó un daño irreparable. La experiencia le impidió escribir durante años, aunque al final también le regaló esta novelita que es una auténtica obra de arte, exquisitamente equilibrada entre una condena a la escuela y una carta de amor a la misma.

Incluso cuando White disecciona y examina la ética enrevesada y autopunitiva de la escuela, por no hablar de su crueldad normalizada, sigue bajo el hechizo de sus seducciones. Es así como Helada en mayo ha ejercido su poder sobre tantas generaciones de lectores: en la preciosa prosa de White, la indignación ante el mundo claustrofóbico y enardecido del convento escuela se entremezcla con el anhelo por sucumbir a él, por pertenecer a él. Y es justo a través de esta combinación de emociones como los sistemas culturales desmesurados nos conquistan con su poder eterno.

El padre de Fernanda Grey se ha convertido recientemente al catolicismo, y su única hija, que lo adora, ha seguido sus pasos. Cuando Nanda llega al Convento de las Cinco Llagas, «pensar en la religión era una dicha secreta y deliciosa». A ojos de la niña, su padre no puede estar equivocado; su madre parece menos entusiasta acerca de los tabúes sectarios y las mortificaciones autoinfligidas que caracterizan a la escuela, pero da igual, Nanda y su padre coinciden tácitamente en que su madre es sencillamente boba. El retrato de este padre despreciable y peligroso —esbozado aquí y allá mediante unas pocas líneas, y que muestra una indiferencia tan arrogante hacia el ser independiente de su hija— es una de las grandezas del libro. Casi al principio del libro le dice a Nanda que le gustan «todas estas pequeñas formalidades y tradiciones» y la reverencia que ha aprendido a hacerle, pues hacen que se sienta «como un aristócrata francés que ha venido a visitar a su bella hijita». Los lectores de Henry James detectarán ecos del despreciable y peligroso Gilbert Osmond en Retrato de una dama: Osmond también envía a su dócil hija a un convento escuela, por razones fundamentalmente estéticas, para que se forme y le sirva de ornamento. Resulta que Nanda es el nombre de la atribulada heroína de Henry James en La edad ingrata.

Ninguno de los pocos hombres que aparecen en Helada en mayo es precisamente un dechado de virtudes, aunque al menos el viejo y somnoliento padre Robertson, que escucha las confesiones de las niñas y recibe pastelitos con el té en lugar del pan rancio y la mermelada que les dan a ellas, demuestra sensatez al liberar a Nanda, que entonces cuenta once años, del voto de virginidad perpetua que había hecho a los ocho aun sin tener una idea muy clara de lo que firmaba.

Las alumnas encienden velas para pedir por los hermanos que van a examinarse, y oyen cómo el hermano de la fundadora de la orden puso primorosamente a prueba la determinación de esta haciendo jirones su precioso chal, disparando un revolver en su presencia y arrojando al fuego unas zapatillas que ella le había bordado.

Las mujeres y las niñas del convento escuela existen en cierto sentido dentro del marco del control masculino: las alumnas dependen en última instancia de sus padres y de sus hermanos, del mismo modo que, en última instancia, la vida del convento al completo depende de las estructuras patriarcales de la Iglesia católica. Sin embargo, los hombres solo ejercen su influencia de modo remoto, desde el exterior de las puertas cerradas del convento. El mundo de este libro es un mundo de niñas y de mujeres, y el poder patriarcal queda encuadrado en el día a día de estas mujeres que lo conciben, narran y ejecutan.

El mundo sobreprotegido, letárgico, esnob, autoritario y sensual-espiritual del convento escuela parece estar a años luz del Reino Unido del siglo XXI. Cuando White escribió el libro, ya echaba la vista atrás hacia una era eduardiana desvanecida en el ruinoso y humeante abismo de la Gran Guerra. Esta distancia propicia la ironía y la lucidez de su prosa, que no se ve distorsionada por esa rabia enterrada en el libro como una bomba sin detonar. Los códigos, rituales y juegos de poder de este extraño mundo del convento escuela podrían leerse en la actualidad casi como una fantasía distópica con sus complejas jerarquías, sus elaboradas celebraciones de rituales y sus cultos a las prácticas y las exenciones, los permisos y los ángeles. En realidad, los escritores de fantasía rara vez logran que se les ocurra algo tan extrañamente intricado como los sistemas sociales opresivos de la vida real.

Todas las cartas que las alumnas envían a casa pasan por la censura, no solo de contenido, sino también de tono. Las niñas se bañan envueltas en largos mantos, de modo que su desnudez no quede al descubierto ni siquiera cuando se encuentran a solas. Colocan sus medias por la noche en forma de cruz y echan sal en lugar de azúcar a sus compotas como penitencia, con la esperanza de que eso les procure la victoria en un partido de hockey. Como Léonie, la amiga de Nanda, está representando su papel demasiado bien en la obra de teatro escolar, las monjas se lo quitan y se lo dan a otra niña que no es tan buena, ya que Léonie estaba obteniendo «un placer sensual y deliberado al actuar», lo cual no tenía nada que ver con la gloria de Dios. Nanda toma notas con diligencia sobre las meditaciones de una jornada de retiro espiritual: «Abominaciones de socialismo, francmasonería, etc… La Virgen no tenía voto ni falta que le hacía». Una monja que ha recortado con unas tijeras determinados pasajes de un libro de historia explica en la guarda, con su preciosa caligrafía, que esos son temas considerados «tanto vulgares como de mal gusto para la mente de una lectora modesta». Cada vez que aparecía la palabra «canalla» en el libro, «una cuidadosa mano había pegado encima una tira de papel grueso, aunque, por desgracia, transparente». White se aferra con el apetito deleitoso de una escritora a toda esta plétora de detalles, exprimiendo tanto sus momentos de comedia acre como los de horror, y recupera los poderes que sus profesoras le arrebataron: los del juicio y la imaginación.

La sensualidad, que tan a las claras se teme y se prohíbe, está muy presente en el día a día de las alumnas, como esa palabrota que se trasluce en el papel. El aura que emana el lugar en sí apela a los sentidos: la exquisita sencillez y limpieza de los pasillos encalados y las baldosas rojas de la escuela; su olor a cera de abejas, a jabón y a incienso; el resplandor de las lámparas del sagrario en la capilla; las oraciones murmuradas en latín. El caminar de las monjas es «suave y deslizado», no llega a ser «lento, pero tampoco apresurado», y las religiosas llevan las manos entrelazadas en las mangas negras de sus hábitos. Las niñas se meten abrojos bajo la ropa para mortificar la carne, fantasean con la idea de la vocación y algunas de ellas van en serio: cuanto más guapas y mundanas son, más se recrean en la idea del sacrificio que van a realizar.

La noche antes de que la madre Frances entrara en el convento, se celebró un baile en su honor, se cuentan unas a otras exaltadas. Contrataron a un peluquero que vino expresamente de Londres para peinarla, y la joven bailó cada pieza. El propio culto que las niñas sienten por la modestia y la virginidad —«el lirio de mi corazón»— es sentido como una especie de sensualidad de la que enorgullecerse y, por supuesto, reaccionan ante sus respectivas bellezas, cultivan determinados estilos, coquetean y se escriben canciones entre ellas, se enamoran.

Nanda observa con particular interés el regreso, en ocasiones especiales, de las antiguas alumnas del convento escuela, ya adultas: ¿se convertirá ella en una de esas criaturas? Algunas de ellas huelen de maravilla, hacen gala de todo su esplendor, ataviadas con amplios sombreros y velos con lunarcitos, y lucen sus medallas de las Hijas de María por encima de «hermosos vestidos de calle». Otras son anodinas y deprimentes: «Ha intentado entrar en todas partes, pero no la quieren en ningún sitio, y lleva una vida preciosa ahí fuera; los pobres la adoran».

La religión agita a las alumnas creando un cóctel fatal y embriagador; la pobre Nanda no tiene la menor oportunidad. No se trata solo de que sea una conversa reciente. «La conversión es una gracia maravillosa —le dice la madre Radcliffe—, pero la perspectiva católica, la educación católica…, no llega en una generación, ni siquiera en dos o en tres.» Su padre no es más que un maestro de escuela; Nanda está lejos de igualar la sofisticación mundana de algunas de las otras niñas. Léonie de Wesseldorf no solo cuenta con el atractivo masculino de «un joven príncipe, pálido y cansado tras la cabalgada del día», sino que, además, pertenece a una «familia muy antigua y muy rica»: el abrigo ajado que lleva con arrogante dejadez es obra de uno de los mejores diseñadores. Pese a la leal amistad de Léonie, Nanda nunca encajará en ese círculo cerrado y distinguido de la vieja aristocracia católica europea, aunque lo intentará con todas sus fuerzas. Al final, la traición accidental de Léonie será lo que provoque su ruina.

Este es un libro elegantemente minimalista: Antonia White aprendió algo de la austera aversión que las monjas sentían por cualquier tipo de exceso o alarde. Como ella misma cuenta, una de esas monjas siempre hablaba como si las palabras, «tras haber sido empleadas por tantísima gente, adolecieran de cierta suciedad de la que debían desprenderse antes de ser pronunciadas por ella». Repulsión aparte, la minuciosa precisión de su lenguaje recuerda a eso. White plasma con un toque de consumada ligereza el paso de los años, el crecimiento de las niñas y el desencanto incipiente que nace entre las más listas cuando la magia se desvanece. Las niñas empiezan a ver cómo funciona la maquinaria que existe entre bambalinas, aunque incluso la escéptica Léonie acepta que el fatalista futuro que le aguarda reside en el gran sistema de códigos de clase de la vieja Europa.

Nanda, la turbia intrusa caída en desgracia, es la única que podrá contar la historia de estas jóvenes cuando crezca.

TESSA HADLEY

HELADA EN MAYO

1

Nanda se dirigía al Convento de las Cinco Llagas. Iba sentada muy derecha en el asiento resbaladizo de la berlina, con las piernas, que casi rozaban la paja que cubría el suelo, enfundadas en unas polainas bien apretadas, y las manos heladas metidas en un manguito de zarigüeya. Las ventanillas estaban empañadas, lo que atenuaba la luz amarilla reflejada en los rostros de los tres pasajeros que avanzaban entre traqueteos por calles invisibles.

La tercera ocupante, que se había aclarado la garganta varias veces en un vano intento de entablar conversación, no pudo soportar más el silencio y se dirigió al padre de Nanda. Llevaba puesta una boina escocesa de terciopelo desteñida y un abrigo de tweed masculino, y Nanda dedujo por el acento que era irlandesa.

—Disculpe, caballero, pero ¿podría decirme si estamos ya cerca de Lippington? —preguntó.

—Me temo que no sabría decirle —contestó el señor Grey con su voz grave y agradable—. Lo único que sé es que aún no hemos llegado al convento, porque ahí es donde el cochero va a avisarnos a nosotros. El pueblo queda un poco más arriba.

—¿El convento? —exclamó la irlandesa—. ¿Se refiere usted al Convento de las Cinco Llagas?

—El mismo —respondió el padre de Nanda—. Mi pequeña va a ir a la escuela que tienen allí.

A la irlandesa se le iluminó la cara.

—¡Pero qué portento! —exclamó—. ¿Entonces es usted católico, caballero?

—Efectivamente —confirmó el señor Grey.

—¡Pero qué maravilla! ¡Y pensar que los tres pasajeros de este coche somos católicos en un país protestante!

—Yo soy converso —le explicó el señor Grey—. Hace tan solo un año que fui recibido en la Iglesia.

—¡Ay, no me diga! —continuó la irlandesa—. La gracia de Dios no conoce límites. Y tanto que no. ¿Y sabe esta jovencita lo afortunada que es de tener un padre que ha respondido a la llamada de la fe?

Y, diciendo esto, se inclinó hacia delante y acercó la cara a la de Nanda.

—Así que vas adonde las santas monjas de las Cinco Llagas, ¿no, querida? ¡Pero qué jovencita más afortunada! Los santos deben de haber velado tu cuna. No hay religiosas más santas en el mundo entero que las monjas de las Cinco Llagas. Mi prima…, Mary Cassidy…, es una de sus hermanas legas en Armagh. Va a recibir sus últimos votos en febrero… En el día de la Purificación. ¿Sabes cuándo cae eso, querida?

—El 2 de febrero —se aventuró tímidamente Nanda.

La irlandesa alzó la vista, admirada.

—¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Habrase visto cosa igual! —exclamó, dirigiéndose al señor Grey—. ¿Me está diciendo que esta jovencita no es católica de pura cepa?

El padre de Nanda pareció complacido.

—No. Se unió el año pasado, con ocho años, pero ha estado recibiendo clases de religión y aprendiendo el catecismo.

—¡Qué maravilla! —se reafirmó la irlandesa—. Pues eso es señal de gracia especial, ya lo creo que sí. A lo mejor su destino es hacer grandes cosas al servicio de Dios, quién sabe. No me extrañaría que luego encontrara la vocación.

—Bueno, todavía es pronto para pensar en eso —dijo el señor Grey con una sonrisa.

Nanda empezó a sentirse un poco incómoda. Había oído hablar mucho de vocaciones y no estaba del todo segura de querer una.

—Dicen que Dios les habla a una edad muy temprana —continuó la irlandesa en tono misterioso—, y que lo oyen mejor debido a la inocencia de sus corazones. Mire san Luis Gonzaga, por poner un ejemplo. Y san Estanislao de Kostka. Y la propia santa Teresa, que habría sido mártir por la gracia divina cuando apenas contaba tres años. ¿Y no sería bonito que le dedicara la vida a Dios como agradecimiento por la gran bendición de su propia conversión, caballero?

A Nanda le iba incomodando cada vez más la conversación. Era hija única y había abrazado la nueva religión con un fervor bastante precoz. Había asimilado el punto de vista católico lo suficiente como para entender lo apropiado que resultaría semejante sacrificio. Pero, aunque en lo más profundo de su ser ya había hecho voto de virginidad perpetua y se había planteado muy en serio consagrar su vida a los leprosos de Molokai, no terminaba de verse con el pelo corto, viviendo en una celda y sin volver a casa. Sintió un gran alivio cuando la berlina se detuvo y el cochero bajó y tocó en la ventanilla.

—Este debe de ser el convento —dijo el señor Grey—. Nosotros nos bajamos aquí. Lippington queda un poco más adelante.

—Que Dios me los bendiga —se despidió la irlandesa—. Adiós, jovencita. Reza una oración todas las mañanas para dar gracias a Dios y a todos los santos por traerte a la fe verdadera. Y dedícale una oración de vez en cuando a la pobre Bridget Mulligan, que las plegarias de los niños tienen un gran poder con el Altísimo. Voy a rezar un rosario por ti esta misma noche, para que te conviertas en una buena católica y seas un consuelo para tu padre.

Cuando salían del ómnibus, el señor Grey puso algo en la mano de la harapienta mujer.

—¡Que Dios lo bendiga, señor! —les gritó cuando ya se iban—. La santa madre de Dios lo ha puesto hoy en mi camino. Que santa Brígida y todos los santos lo guarden y velen por usted y por su familia.

Una vez que la berlina arrancó bruscamente y se adentró en la niebla, Nanda y su padre aguardaron varios minutos en la puerta del convento hasta que el ventanillo que había detrás de la rejilla subió y bajó en un abrir y cerrar de ojos. Después de un interminable repiqueteo de cadenas y pestillos, la puerta se abrió y la portera, una hermana lega, los invitó a entrar.

—¿Le importaría esperar en la recepción, señor Grey? —preguntó en voz muy queda—. Voy a avisar a la madre Radcliffe.

Mientras esperaban a la madre Radcliffe, Nanda echó un vistazo alrededor. La visión del largo tramo de paredes blanqueadas y del suelo de baldosas rojas alivió sus irritados ojos. Al fondo del pasillo había una estatua de Jesucristo ataviado con una túnica blanca y con un corazón rodeado de espinas en el pecho, a modo de ofrenda. La cabeza ladeada, con la barba y el cabello de un castaño claro, era afeminada y dulce; habían pulido el halo de latón hasta dejarlo reluciente y en él se reflejaba el titilar de la llama que ardía en el interior de la lamparita de cristal situada en el pedestal. Nanda no había visto jamás nada tan limpio y espartano como aquel pasillo. Olía a jabón natural y a cera de abejas, mezclado con una ligera esencia dulzona que reconoció como incienso.

En el exterior de la pequeña portería, en la que un cartel rezaba «No se admiten seculares», había una tarjeta colgada, perforada con una doble fila de agujeros y provista de dos clavijas de las de jugar al cribbage. En la parte superior podía leerse «Madre Radcliffe»; la hilera de agujeros de la izquierda estaba encabezada por «Está», y la de la derecha, por «Se la requiere». En el centro había una lista de los posibles lugares donde la madre Radcliffe podría encontrarse o ser requerida, como «en meditación», «en el jardín», «en la escuela», «con las novicias», «en la granja», «en el salón» o «en el recreo». Cuando Nanda se lo señaló a su padre, él se mostró muy complacido por el ingenioso sistema.

—Son monjas industriosas como ninguna —le dijo—. Eso de que están todo el día en las nubes, que son ociosas y que han perdido todo contacto con el mundo real no son más que sandeces. Cada minuto de sus días está ocupado con alguna tarea útil. Con que aprendas una sola cosa de ellas, Nanda, me daré por satisfecho.

—¿Qué cosa, papá?

—A no perder nunca el tiempo, querida.

A pesar de la ingeniosa tarjeta, a la hermana lega le costó Dios y ayuda encontrar a la madre Radcliffe, que al fin apareció doblando la esquina del pasillo. Se les acercó a un paso que Nanda llegaría a conocer al dedillo, aquel caminar tan característico de las monjas de las Cinco Llagas, suave y deslizado, que no llegaba a ser lento, pero tampoco apresurado. Avanzaba sonriente, aunque sin acelerar el paso, con las manos entrelazadas en las mangas negras de su hábito. Su pálido rostro era tan fino que la toca blanca le hacía punta por debajo de la barbilla. Nanda sintió el áspero roce de esta toca en la cara cuando la madre se inclinó para darle un beso.

—De modo que esta es Fernanda —dijo con voz amable—. Me alegro mucho de verte, querida. ¿Te despides ya de tu padre o prefieres ir primero un rato al salón?

Nanda vaciló, pero el señor Grey le echó un vistazo a su reloj.

—¿Qué te parece, Nanda? Es tarde y madre estará esperando. Pero si quieres, me quedo.

—No pasa nada, papá —respondió Nanda mecánicamente.

De repente se sintió sola y asustada. Le embargó una gran nostalgia por las pequeñas habitaciones deslucidas, por los braseros de carbón y por el reconfortante olor a tabaco y a tostadas con mantequilla. Sin embargo, era una de esas niñas que no pueden evitar portarse bien.

—¡Pero qué jovencita más valiente! —dijo la madre Radcliffe en tono aprobatorio.

Su padre le dio un achuchón afectuoso y le metió una brillante moneda de media corona en el manguito.

—Adiós, Nanda. ¿Le digo a madre que te has quedado contenta? Bajaremos el domingo. Son solo cinco días.

—Adiós, papá.

La madre Radcliffe era sutil y pareció intuir que Nanda no quería oír la tachonada puerta principal cerrarse tras su padre, así que la condujo de inmediato por el pasillo de baldosas rojas sin parar de hablar. Al doblar la esquina, detuvo sus pasos ante una puerta de roble e hizo una rápida genuflexión y la señal de la cruz. A Nanda, que iba de la mano de la monja, el gesto le pilló por sorpresa, pero logró improvisar una torpe inclinación. Para evitar soltar la mano de la madre Radcliffe, se las apañó para persignarse con la izquierda, con la esperanza de que la monja no se percatara. Sin embargo, a pesar de que la toca salediza ocultaba su perfil, la madre Radcliffe lo vio todo.

—Vamos, Nanda —le dijo—, así no es como las niñas católicas hacen la señal de la cruz. No es respetuoso, querida.

Nanda sintió que se ruborizaba de vergüenza, pero el siguiente giro del pasillo despertó en ella tanto interés que olvidó su lapso.

—Este es el corredor de la escuela —le explicó la madre Radcliffe—, y estas son algunas de las alumnas. No debes ser tímida; este trimestre hay muchas nuevas como tú.

Al final del pasillo había un gran cuadro al óleo de Jesucristo con sus cinco llagas.

—Mira, ahí está Nuestro Señor dándote la bienvenida —continuó la monja—. Si alguna vez te sientes un poco nostálgica, recuerda que, para un católico, su hogar está allí donde esté el Señor.

En lugar de contestar, Nanda apretó más la mano fría y seca de la madre Radcliffe. Pensar en la religión era una dicha secreta y deliciosa, pero hablar sobre ella aún le hacía sentir incómoda y cohibida. Era una conversa demasiado reciente.

Para su alivio, una puerta se abrió de par en par y una niña pelirroja con una blusa azul la franqueó a la carrera. Al ver a la monja, se detuvo en seco e hizo una suerte de reverencia.

—Despacio, Joyce —la reprendió la madre Radcliffe con una sonrisa—. Creía que este trimestre teníais clases de compostura.

—Lo siento, madre —respondió Joyce con brusquedad.

A Nanda le gustó. Tenía pecas y una sonrisa agradable que dejaba al descubierto unos dientes muy blancos. Al ser dos años mayor, la niña apenas si reparó en ella y se limitó a echarle un vistazo distraído.

Se abrieron más puertas y niñas de todas las edades y complexiones salieron en tropel. Casi todas llevaban la blusa de rayas y la falda oscura del uniforme, aunque de vez en cuando se veía un vestido de terciopelo, una cadena de oro o una cabeza repleta de moñas que revelaban a las recién llegadas. Nanda dio gracias por que su propia ropa fuera lo suficientemente discreta como para no llamar la atención. Las niñas mayores le causaron una profunda impresión, pues parecían muy adultas con sus enormes moños y sus horquillas a un lado. Se preguntó si alguna vez se atrevería a hablarles a semejantes criaturas majestuosas. Hasta las de catorce años parecían tener al menos veinte, ataviadas como iban con sus faldas largas y con sus cinturitas de avispa marcadas por cinturones de piel. La madre Radcliffe recibió reverencias por todo el pasillo. La mayoría no eran más que inclinaciones rápidas y someras, pero otras eran profundas, lentas y dignas de ver. Nanda pensó que debían de ser muy difíciles de ejecutar y suspiró ante su propia ignorancia abismal.

Una campana empezó a tañer y más niñas salieron por unas puertas acristaladas. Dos gráciles criaturas de piel oscura y aretes de oro en las orejas pasaron junto a ella hablando en español a voz en grito.

Entonces, la madre Radcliffe paró a una niña alta con una trenza que le llegaba a la cintura y un ancho lazo azul cruzado en el generoso pecho.

—Madeleine —dijo la monja—. Esta niña es nueva, Fernanda Grey. ¿La podrías acompañar arriba, a la Escuela Primaria?

—Sí, madre —respondió Madeleine con gentileza, e hizo una reverencia lenta y admirable con la larga espalda erecta.

La monja asintió con la cabeza.

—Te veo por la mañana, Nanda. Si necesitas algo, puedes venir a mi despacho, es en el que pone «Maestra de Disciplina».

Nanda probó a hacer una reverencia que no salió del todo bien y que, bajo la fría mirada azul de Madeleine, pareció aún más desmañada.

—¿Has estado ya en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? —le preguntó en tono arrogante la nueva guía en cuanto la madre Radcliffe les dio la espalda.

—No creo —contestó Nanda, apabullada.

—Bueno, si no estás segura, mejor que vengas conmigo —resolvió Madeleine, aburrida pero resignada.

Y, así, abrió la puerta de una gran sala llena de niñas alborotadas y parlanchinas que se estaban poniendo los uniformes. Una abrumada monja irlandesa se abalanzó sobre Nanda y, tras examinarla con mirada miope, le preguntó con cierta ansiedad:

—¿Tú eres Nora Wiggin?

—No, soy Fernanda Grey.

—Tú eres la número treinta y seis, ¿verdad, querida?

—Sí, madre.

—Para ti no hay uniforme. Tendrás que llevar tu ropa de calle unos cuantos días. ¿Qué le habrá pasado a Nora Wiggin? Tenía que haber llegado a las seis. Espero que no se haya perdido en la niebla. Mejor deja tu sombrero y tu abrigo en esa silla, Fernanda. Bien puestos, así me gusta. Y engánchales un papel con tu número.

—Sí, madre —respondió Nanda mientras llevaba a cabo estas instrucciones.

—Así me gusta. Ahora sube adonde la madre Frances, anda.

—Íbamos de camino, madre —intervino la recta Madeleine.

Mientras Nanda subía al trote la escalera de piedra detrás de Madeleine, aventuró un comentario:

—No he visto a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

—Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el nombre de la sala en la que acabamos de estar. Todas las salas de Lippington llevan el nombre de un santo. ¿No lo sabías o qué? —respondió Madeleine.

Al principio, este sistema le resultó muy confuso, pero pronto se acostumbró. A finales de esa semana, entendía perfectamente la situación cuando alguien decía: «Iba corriendo a Santa María Magdalena sin los guantes cuando la madre Prisca salió de San Pedro Claver y me pilló».

Ahora le faltaba el aliento para hacer más preguntas. La escalera de piedra continuaba, tramo tras tramo, y las largas piernas de Madeleine subían sin tregua. A Nanda le dolían las suyas, cortitas, como si alguien le hubiera echado un nudo en cada corva, pero no se atrevía a pedirle a la regia Madeleine que aminorara el paso. Cuando llegaron a una puerta iluminada en la última planta del edificio, Nanda tenía la cara carmesí y era incapaz de dar un solo paso más.

—Aquí le traigo a una niña nueva, madre Frances —anunció Madeleine, al tiempo que empujaba a Nanda para que bajara los tres escalones que daban a una gran aula y se acercara a una monja alta y muy guapa. La rodeaba un grupo de niñas de la edad de Nanda y todas le dedicaron la más hostil de las miradas.

—Te estábamos esperando —dijo la madre Frances.

Después de haber conocido ya a varias monjas en sus idas y venidas, Nanda empezó a preguntarse cómo se las iba a apañar para distinguirlas. Con sus hábitos negros y sus blancas tocas plisadas, todas parecían idénticas a sus ojos inexpertos. Sin embargo, al fijarse en la madre Frances, pensó: «Seguro que ella no se me olvida». La monja le dedicó una sonrisa a la vez dulce e irónica. Su cara, enmarcada en el triángulo ceñido de la toca, era blanca y transparente como una flor de invierno, y sus ojos, rasgados y chispeantes, con pestañas negrísimas, eran casi del color de las campanillas. No obstante, incluso a Nanda le pareció que toda aquella belleza estaba tocada por la escarcha. La madre Frances lucía un aspecto demasiado excepcional, demasiado exquisito para ser de este mundo. Lo primero que le vino a la cabeza mientras la monja le dedicaba aquella mirada larga y burlona fue: «Se parece a la Reina de las Nieves», y luego: «Nunca me sentiré cómoda con ella». El alma se le cayó a los pies ante aquellos ojos tan espectaculares. Se sentía insignificante, acalorada, nostálgica y vulgar.

La madre Frances le puso una fría mano en la sonrojada mejilla y le remetió un mechón de pelo detrás de la oreja.

—Conoces a Marjorie Appleyard, ¿verdad? —le preguntó con una voz dulce e irónica, como su sonrisa.

Marjorie sonrió con amabilidad distante al oír que la madre Frances mencionaba su nombre. Se trataba de una niña bonita con cara de porcelana que vivía cerca de los Grey en Earl’s Court y a la que Nanda, en su fuero interno, consideraba una auténtica pesada. Pero el hecho de que llevara ya un curso en Lippington la hacía digna de respeto. Nanda se percató de que el azul marino de su uniforme quedaba mitigado por un lazo rosa que lucía como el azul de Madeleine.

—Debes seguir los pasos de Marjorie —le dijo la monja—. Ella se ganó su lazo rosa en el primer trimestre y no lo ha perdido desde entonces.

El tono de la madre Frances implicaba que había algo meritorio pero ligeramente ridículo en el hecho de poseer un lazo rosa.

—¿Y por qué te dan un lazo rosa? —quiso saber otra niña nueva, una extranjera bajita y serena con un vestido de tartán.

—Es una recompensa, Louise —le respondió la madre Frances—. Una recompensa por ser buena hasta casi lo indecible durante ocho semanas seguidas.

A algunas de las niñas les entró una risilla nerviosa. La madre Frances dio un repaso al grupo con su mirada burlona.

—Tendré que encontrar a alguien que se ocupe de Nanda durante los próximos días hasta que se instale —observó—. ¿Quién quiere encargarse de Nanda Grey?

Un coro de voces entonó: «Yo, madre, por favor». Una o dos niñas incluso alzaron la mano. La madre Frances las escudriñó con desdén y las manos se desplomaron.

—En Lippington no alzamos la mano —explicó con frialdad—. Esto no es un instituto cualquiera.

Entonces se abalanzó sobre una chiquilla cetrina y muy poquita cosa que no se había ofrecido voluntaria para la tarea.

—¡Vaya, Mildred, qué maravillosa oportunidad se te ha presentado! —exclamó con su tono más dulce—. ¡Y qué gran oportunidad para Nanda! Tú eres la mayor de la Escuela Primaria y llevas aquí más tiempo que nadie.

—Sí, madre —admitió Mildred, que se retorció, incómoda.

—Ese no es muy buen ejemplo para Nanda, ¿no te parece? Quiero enseñarle muchas cosas, pero lo que no quiero enseñarle es a retorcerse de vergüenza cuando se le hable. Nanda va a pensar que esta es la escuela donde empezó a enseñarse el contoneo, el retorcimiento y la tintura al voleo.

—¡Ay, madre Frances! —se lamentó Mildred, mientras las demás, incluida Nanda, se reían.

—¿Sabes de dónde es eso? —le preguntó la madre Frances a Nanda de improviso.

—De Alicia en el País de las Maravillas —respondió Nanda con la misma inmediatez.

—Muy bien.

Era el primer triunfo de Nanda, pero la madre Frances empañó su momento de gloria con su siguiente comentario:

—Ya veréis que Nanda es una niña muy leída. Es hija única y tiene un padre muy listo. Vosotras no dais latín todavía, pero Nanda va a hacer un ejercicio de latín todos los días y se lo va a mandar a su padre. De modo que, si no entendemos algo en misa, tendremos que pedirle a Nanda que nos lo traduzca.

La pobre Nanda aborrecía el latín, que llevaba hostigándola desde los siete años. Su padre creía firmemente en la importancia de una educación clásica y el único pero que le había puesto a Lippington era que no se enseñaba griego. Nanda se sonrojó por la excentricidad de su padre y sintió la poderosa tentación de salir corriendo y alejarse del grupo de niñas sonrientes cuyos padres no insistían en enseñarles lenguas muertas.

Pero la madre Frances aún no había terminado con ella. Había dejado su pulla más cruel para el final.

—Mildred, tendrás que levantarte muy temprano si no queremos que Nanda llegue tarde a misa. Verás, su padre quiere que se dé un baño frío todas las mañanas, así que tendrá que levantarse un cuarto de hora antes que las demás.

Aquello causó más sensación incluso que los ejercicios de latín. Nanda sintió que la habían encasillado de por vida. Jamás de los jamases se libraría de aquel sambenito. Pero la madre Frances, como experta torturadora que era, supo cuándo parar.

—Tu pupitre es el último de allí a la derecha —le dijo con su tono más dulce, y le dedicó una sonrisa cómplice que sugería una especie de sutil broma compartida—. Justo debajo del ángel rosa.

Nanda aceptó de buen grado que le diera permiso para retirarse. Su pupitre era el último de una larga fila, lejos de la tarima de la maestra. Entre las filas había una estatua de la Virgen, arropada a cada lado por ángeles con las alas plegadas y los cinchos al viento. Nanda se sintió privilegiada de sentarse justo al lado de tan santa compañía. Su pupitre estaba vacío salvo por una estampita del Sagrado Corazón pegada al interior de la tapa y un cuadrado de encaje negro cuyo uso no acertaba a adivinar. Lo examinó con detenimiento, preguntándose si por casualidad pertenecería a otra niña, pero su número estaba primorosamente cosido al dobladillo con caracteres de Cash’s. Aún estaba embelesada ante este descubrimiento y ante la exquisita caligrafía en redondilla de la ficha con su nombre cuando, en las distantes profundidades del edificio, una campana empezó a tañer.

Cuando alzó la vista, se encontró con Mildred, a quien ya había empezado a coger cierta manía, pegada al codo.

—Cierra el pupitre —le ordenó—. Cuando la campana toca, debes dejar lo que estés haciendo. Esa es para la cena. Ponte en la fila, rápido.

Las demás niñas habían dejado de hablar y ya estaban en la fila. Mildred la empujó hasta un sitio vacío y le dio un pellizco para que se pusiera recta. La madre Frances, que portaba un pequeño objeto de madera semejante a un libro diminuto, inspeccionó a la tropa como un oficial aburrido pero eficiente. El librito de madera se cerró de un fuerte chasquido y la fila empezó a moverse. La Escuela Primaria bajó los tramos de escaleras de piedra y adelantó a otras filas de niñas mayores al unísono, como un regimiento compacto. En el refectorio, el regimiento rompió filas. Cada mesa recibió a una o dos de sus miembros, y el espacio restante lo ocuparon niñas mayores. Todas las mesas contaban con una delegada y una subdelegada de los cursos superiores, cuyas funciones consistían en trinchar, mantener el orden y procurar que las de primaria se comieran hasta el último pegote de odiosa pringue. Las largas filas se extendían de un extremo al otro del amplio refectorio: ciento veinte niñas esperaban, de pie detrás de sus correspondientes sillas, la señal para la bendición de la mesa. Nanda se sentó, distraída, pero volvió a levantarse, completamente abochornada, tras recibir un pellizco de la horrorizada Mildred. Una niña alta de una de las mesas centrales murmuró: «Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Por Jesucristo Nuestro Señor», y la escuela al completo respondió con un sonoro «Amén». Acto seguido, se oyó el tintineo de una campanilla y las niñas retiraron sus sillas con gran estrépito y se sentaron. Se alzaron unas cuantas voces, pero fueron acalladas de inmediato. Finalmente, sonó la campanilla para «hablar» y se desató la algarabía. Nanda estaba demasiado apabullada como para pronunciar palabra. Intentaba asimilar los detalles del gran comedor alargado con sus paredes de un azul pavo real, la tarima, el atril de lectura y la variedad de cuadros. «Nunca me habría imaginado que hubiera tantos cuadros de santos en el mundo», pensó para sus adentros. Cada una de las estancias a las que había entrado desde su llegada al Convento de las Cinco Llagas contaba con su propio cuadro o su propia estatua. El refectorio estaba particularmente bien provisto. Uno de los testeros estaba ocupado casi al completo por una gigantesca reproducción de la Asunción de Murillo. Sobre el atril de lectura había un cuadro del Niño Jesús, vestido de blanco y amarillo (los colores papales, como Nanda recordó con orgullo), en una colina iluminada por el sol. El Niño tenía los brazos abiertos, lo que proyectaba una sombra a su espalda que se asemejaba a una enorme cruz negra, y en el paisaje del fondo se distinguía un manzano en plena floración, con una serpiente enroscada en el tronco.

Por último, en una repisa situada en la tarima había una estatua de un joven con una sobrepelliz blanca plisada mirando un crucifijo. Al principio, Nanda lo tomó por san Luis Gonzaga, pero más tarde descubrió que era san Estanislao de Kostka.

La cena consistió en carne estofada con arroz, col encharcada en vinagre y té endulzado, que ya venía mezclado con leche en enormes termos de metal blancos. Nanda no tenía hambre; la combinación de platos le daba náuseas, pero la delegada de su mesa, la irreprochable Madeleine, era inflexible. No le perdonó ni la col, aunque la subdelegada, una simpática niña irlandesa, le pidió un poco de manga ancha con la recién llegada en su primera noche.

—Debes aprender a hacer cosas que no te gustan —le reprochó Madeleine—. Nunca es demasiado pronto para empezar.

Y no escatimó en detalles acerca de las horribles consecuencias, temporales y eternas, que podían derivarse de la autoindulgencia de Nanda en lo relativo a la comida.

—Si cedes terreno ante cosas pequeñas, acabarás cediendo en las grandes. A lo mejor cuando seas adulta tienes que enfrentarte a una gran tentación… La tentación de cometer un pecado mortal. Si has aprendido a controlarte en las pequeñas cosas, ya te habrás acostumbrado a decir que no al demonio. El demonio es cobarde, ya lo sabes. Si le dices que no la primera vez, por lo general le da demasiado miedo volver a intentarlo.

Sin embargo, la consecuencia más inmediata de su negativa a comerse la col parecía ser que, si se descuidaba, podía perder su «exención».

—¿Qué es una exención? —preguntó, confundida.

Pero nadie se tomó la molestia de iluminarla. Tan solo le dijeron: «Ya lo verás el sábado por la noche».

Las demás tenían tantas cosas más interesantes de las que hablar que Nanda se conformó con escuchar su parloteo, fascinada. Con todo, captó la vaga idea de que existían cosas como las casas de campo, los cotos de caza y las niñas con caballos propios. Había leído acerca de semejantes maravillas en los Libros para los niños de Stead, formada por ejemplares de a dos peniques en papel de color rosa, de los que ya poseía una colección considerable. Ahora tenía la impresión de estar sentada a la mismísima mesa que las moradoras de ese mundo deslumbrante. Hilary, la guapa subdelegada irlandesa, estaba hablando de las fiestas en casa y del aburrimiento del verano, cuando no había nada que hacer salvo jugar al tenis.

—Y pensar que la temporada de cría empieza dentro de dos semanas y yo estaré confinada en este triste lugar —dijo, dando un suspiro.

Hasta Madeleine le dedicó una sonrisa compasiva, aunque enseguida cayó en la cuenta de su misión moral y le recordó a la subdelegada su deber de «lealtad».

—Papi me ha prometido un caballo de caza en Navidad si consigo mi lazo azul para la próxima Inmaculada Concepción —continuó Hilary, que tenía los hombros caídos, la cintura estrecha y una cabecita bien proporcionada. Era fácil imaginársela con su ropa de montar, sentada muy derecha sobre ese caballo.

—¿Alguna vez piensas en algo que no sean los caballos? —le preguntó Madeleine con una sonrisa.

—Son lo único en lo que merece la pena pensar.

—¡Hilary! —exclamó escandalizada Madeleine.

—Ay, me refería a que son mejores que los humanos —musitó Hilary arrastrando las palabras.

Había algo en su voz y en la forma de decirlo que a Nanda le recordó a la madre Frances.

—¡Hilary! —insistió Madeleine, aún más escandalizada.