Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: 100XUNO

- Sprache: Spanisch

Todos cargamos heridas que preferimos ocultar. Cicatrices invisibles que pesan como piedras en el alma. Buscamos ayuda en terapias, filosofías y consejos espirituales, pero persiste esa pregunta que nos desgarra por dentro: ¿para qué este dolor? ¿Qué hacer cuando el sufrimiento se vuelve insoportable y las respuestas convencionales ya no bastan? El monje y obispo Erik Varden nos propone un camino. Inspirándose en un antiguo poema cisterciense, este libro nos invita a contemplar las heridas de la pasión de Cristo. Nos muestra cómo, al unir nuestro sufrimiento al de Él, podemos hallar no solo consuelo, sino la fuente viva para sanar nuestras propias heridas. Con la sabiduría de siglos de tradición monástica y referencias que abarcan desde las Escrituras hasta la cultura contemporánea, Varden nos desafía a ver la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una puerta a la gracia. Nuestras heridas, al sanar, pueden florecer para ser provecho y consuelo para los demás. Heridas que sanan es una obra indispensable para aquellos que buscan en la fe una respuesta auténtica al dolor de la existencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erik Varden

Heridas que sanan

Edición y traducción Carlos de Ezcurra

Título en idioma original: Healing Wounds

© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2025

© Erik Varden, 2025

Esta traducción de Heridas que sanan, primera edición, se publica por acuerdo con Bloomsbury Publishing Plc

© Edición y traducción: Carlos de Ezcurra

© Traducción de la Rhythmica oratio de Arnulfo de Lovaina: Armando Pego Puigbó

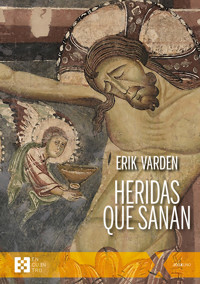

Imagen de cubierta: detalle de Crucifixión, fresco del artista conocido como «Maestro de San Agustín» procedente del monasterio agustino Santa Maria Nova, segunda mitad del siglo XIII. © Pinacoteca Civica Bruno Molajoli, Fabriano, Italia.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Colección 100XUNO, nº 140

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

ISBN: 978-84-1339-248-6

ISBN EPUB: 978-84-1339-581-4

Depósito Legal: M-19888-2025

Printed in Spain

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa

y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607

www.edicionesencuentro.com - [email protected]

Índice

Aflicción

Transformación

Ad pedes - A los pies

Ad genua - A las rodillas

Ad manus - A las manos

Ad latus - Al costado

Ad pectus - Al pecho

Ad cor - Al corazón

Ad faciem – Al rostro

Florecimiento

Notas

Ilustraciones

Por sus heridas fuimos sanados

Isaías 53,5

En memoria de mi madre y de mi padre

Aflicción

Nuestras heridas nos son íntimas. La mayor parte del tiempo intentamos mantenerlas ocultas, alimentando, para nuestro propio beneficio y el de los demás, la ilusión de que no existen. Deseamos ser, o al menos parecer, sanos y fuertes.

Una herida es signo de una salud comprometida, a veces de forma transitoria y parcial, a veces de forma definitiva y total.

Podemos recuperarnos de los efectos de una herida y ocultar eficazmente sus huellas con cosméticos, sean estos materiales o metafóricos; sin embargo, el impacto de la herida permanece, fijado en nuestra memoria, en nuestra consciencia, aun si ya no está presente en nuestro ser físico.

La interiorización de una herida puede hacerla crecer y alcanzar proporciones fantásticas, incluso grotescas.

Ciertas vidas están marcadas por los esfuerzos para disimular heridas. La secuela de un trauma, sobre todo si se sufre en una etapa temprana de la vida, puede dar la impresión de adquirir una fuerza autónoma que ordena y forja un destino.

Un hombre o una mujer puede llegar a sentirse tan definido por una herida que cualquier otro acontecimiento o circunstancia, sea alegre o triste, parece quedar subordinado a ella. Esta persona puede estar convencida de que la tarea de su vida es esencialmente soportar esta herida, como si fuera una especie de piedra de Sísifo, y de que cualquier distracción sería fatal.

Quizá haya nobleza en tal esfuerzo. La perseverancia ante el dolor o la desgracia es digna de honor, pero eso no impide el surgimiento de un gélido pathos teñido de insinuaciones de inutilidad ante la persistente pregunta: «¿Para qué todo esto?».

Hay situaciones en las que las heridas se exhiben. Ya desde el inicio de la historia documentada, encontramos celebraciones de heridas de guerra, por ejemplo, como emblemas de valor y sacrificio al servicio, en principio, de una causa superior. Mitologías enteras surgieron en alabanza a tales heridas, a fin de mantenerlas en la memoria.

Sin embargo, hay aquí una ambigüedad, pues la raíz del conflicto humano es a menudo trivial. Homero puede alabar en La Ilíada las heridas como divinas (e incluso imaginar a dioses heridos, como cuando Afrodita es alcanzada por la lanza de bronce de Diomedes), pero al fin y al cabo se trata de un espectáculo bochornoso causado por los celos de un marido engañado. Y, una vez más, nos preguntamos: «¿Para qué?».

Las heridas también se exhiben en situaciones de miseria. Hasta hace poco, en el opulento Occidente asociábamos la imagen de mendigos mostrando sus extremidades lastimadas en lugares públicos con la pintura realista del siglo xix o con alguna genérica y desafortunada “tierra extranjera”, allende fronteras.

Eso ya no es así. La indigencia ha regresado a nuestras calles y se nos impone. En cierto sentido, es bueno que podamos verla. Nuestra conciencia social debe movilizarse.

Sin embargo, algo dentro de nosotros se rebela, y con razón. No está bien reducir a una mujer, un hombre o un niño a una herida. Es patético que la gente se reduzca a sí misma de esta manera. Una herida no tiene integridad. Se alimenta de lo que una vez estuvo entero. Presentar al mundo una versión de sí mismo que no es sino una desfiguración lastimada es mostrar un “yo” deformado que subvierte, incluso anula, la personalidad. Es rendirse a la fragmentación interior y, por ende, social.

El comercio humano en estos términos se convierte fácilmente en un juego de manipulación. Rainer Maria Rilke muestra cómo se desarrolla este juego en Los mendigos, un poema que nos recuerda —como ha escrito Michael Hoffman— que Rilke, durante años asistente del escultor Rodin, «no es todo gorjeo de ángeles, celebración de la fruta, galanterías empalagosas a ancianas damas nobles y perversas observaciones sobre —principalmente contra— el sexo»1.

No sabías quién formaba la muchedumbre:

un forastero descubrió mendigos entre ella,

efectuando transacciones

con las manos vacías y abiertas.

Al que llegó de fuera, le muestran

sus bocas podridas;

él —que puede permitírselo— logra observar

de qué modo la escara los consume.

En sus ojos errantes

su rostro ajeno se disuelve.

Se alegran de hallarlo seducido;

cuando habla, sienten arcadas2.

Este texto brutal muestra cómo las heridas pueden convertirse en mercancía deshumanizadora de un comercio, utilizada para exigir lástima, haciendo imposible el intercambio franco de miradas, el fijar los ojos del otro que inviste de dignidad un encuentro.

En un nivel, hay aquí justicia. El forastero que pasa tiene dinero de sobra, el mendigo no tiene nada que perder. Pero esta complementariedad funciona solo en términos materiales. Y el ser humano es más que una unidad de materia. El espíritu de tal intercambio —afirma Rilke— es el de un rechazo mutuo que refuerza las barreras en lugar de romperlas. No hay rastro de respeto ni de compasión.

La familiaridad de la situación nos impide ver el funcionamiento constante de esta dinámica. Hace falta un viajero que venga de lejos para reconocerla. Pero también él integrará pronto la visión en una perspectiva cuyos confines están difuminados por la costumbre.

«A los pobres siempre los tendréis con vosotros», dice Cristo en el Evangelio cuando Judas está a punto de traicionarlo por treinta monedas de plata3. Esta afirmación —un imperativo moral implícito, la declaración de una tarea— puede convertirse en una almohada de plumas sobre la que nuestra cansada conciencia duerme mientras dejamos de notar las heridas que desfiguran y lastiman los cuerpos de las personas con las que nos encontramos o el cuerpo político que habitamos.

He querido establecer esta visión realista al inicio de un libro que se propone meditar sobre las heridas que Jesucristo sufrió en su sagrada pasión y sobre el modo en que estas heridas permiten la sanación de las nuestras.

En la devoción cristiana hay una tendencia a embellecer, incluso a idealizar, las heridas. Es una tendencia perversa. La naturaleza humana, creada a imagen de Dios para ser como Dios, está hecha para la integridad y la plenitud. Aquí y ahora habitamos un mundo herido, que gime con dolores de parto4. Nosotros mismos estamos heridos, sometidos a la anomalía que la Escritura llama «pecado», una enfermedad existencial que nos corroe, como las escaras que afligen a los mendigos de Rilke. El pecado deja su huella en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Puede paralizar nuestra voluntad o llevarla por mal camino.

Ser plenamente humano es asumir este estado de cosas. Es reconciliarse con las pérdidas y con la condición inevitable de la muerte. Pero también es recordar que nuestras heridas pertenecen al tiempo, y que el tiempo pasará.

El Evangelio concibe el paso de un franco reconocimiento de las heridas a la perspectiva de una sanación definitiva. Propone un panorama de transformación, «un cielo nuevo y una tierra nueva» donde «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor». Allí, las primeras cosas habrán pasado5.

Sin embargo, las «primeras cosas» deben suceder primero. Esta afirmación ha sido desde el principio, y seguirá siendo siempre, el escándalo del cristianismo. El espíritu humano anhela espontáneamente una salvación capaz de eliminar de un plumazo todo lo que causa dolor, todo lo que inflige heridas. La expectativa básica de un alivio instantáneo es la misma cualquiera que sea nuestro registro de esperanza: digital, político, financiero, farmacéutico, metafísico o espiritual.

En el Evangelio, esta esperanza parece cumplirse a primera vista cuando Juan, el Precursor, apunta a Cristo y exclama: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»6. ¿No es eso precisamente lo que busco? Una instancia capaz de levantar la carga que llevo y que me lastima, para quitármela y arrojarla, realmente no importa dónde —aún con emisiones de carbono—, siempre y cuando nunca tenga que volver a cruzarme con ella. Pero la realidad no funciona así.

La exposición paciente a la obra y a la promesa de Cristo nos hacen ver que este tipo de expectativas son vanas. El Cordero de Dios no quita el pecado blandiendo una varita, sino levantándolo y cargándolo sobre sí7. Yo, por mi parte, estoy llamado a llevar mi propia carga8. En la medida en que lo haga en comunión con Cristo, como miembro de su cuerpo9, mi carga será transformada. Seguirá siendo reconocible por lo que es, pero el yugo que representa será llevadero y la carga ligera10. Lo que antes parecía aplastarme, ahora me elevará. Me encontraré en un movimiento ascendente. Un sol surgirá de mi oscuridad con la salud en sus alas11, permitiendo que mis heridas, al sanar, florezcan misteriosamente.

Esta dinámica paradojal, que no tiene mucho sentido en términos empíricos, está en el corazón de lo que Pablo llama «la lógica de la cruz». Es locura para el mundo, pero para quienes se empeñan locamente en construir su existencia en estos términos es una fuente de poder, de curación y de alegría12.

La cruz es el emblema de la herida mortal infligida al Dios hecho hombre. Es central, crucial, para el kerigma cristiano.

En el más antiguo de los cuatro evangelios, el de Marcos, fechado convencionalmente en torno al año 65 d.C., la revelación de Jesús sobre su llamada a sufrir y morir de manera pública se realiza en la mitad de la narración, al final del capítulo 8. Este pasaje constituye el quicio sobre el que gira la historia. Los capítulos 9 a 16 son esencialmente el relato de la “subida” del Señor a Jerusalén, al Calvario.

El «Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios»13, se nos recuerda, no puede ser presentado solo en términos de reforma moral o social. La buena nueva está focalizada en un sacrificio que “debe” llevarse a cabo14, heridas que deben soportarse, una muerte que debe sufrirse.

Al mismo tiempo, Jesús deja claro que el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra: «a los tres días resucitará». «Decía esto con toda claridad»15: no había secreto al respecto. Pero tan imperiosa es la muerte en la percepción humana que nos cuesta ver más allá. La fe y la vida cristiana son una pedagogía que abre poco a poco nuestros ojos: nuestra condición herida no es un estado definitivo.

Somos educados en esta forma de ver al enfrentarnos con lo que nos asusta, como los antiguos israelitas al salir del monte Hor durante el éxodo de Egipto. Cuando las serpientes venenosas invadieron su campamento y los mordieron causaron la muerte de muchos. Moisés oró al Señor y recibió este consejo: «Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte; los mordidos por serpientes quedarán sanos al mirarla»16. Moisés obró conforme a la palabra recibida: «Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida»17.

En el cuarto evangelio, Jesús se aplica este antiguo acontecimiento a sí mismo, es decir, a su inminente crucifixión, como un signo profético. Le dice a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna»18. Juan, que escribió unas tres décadas después de Marcos, en los años noventa del siglo i, había interiorizado tanto el anuncio de la cruz que lo presentó como tema estructurante al inicio de su evangelio, para desarrollarlo luego.

Pablo, otro testigo capital de los primeros tiempos, también basó su predicación en el hecho de la crucifixión de Cristo. No perdió el tiempo en sutiles preámbulos. A principios de los años cincuenta, veinte años después del Calvario y antes de que ninguno de los evangelios hubiera alcanzado su forma definitiva, escribió a los corintios recordando su llegada a ellos como evangelizador: «cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado»19.

Sin embargo, el énfasis constante del Nuevo Testamento en la centralidad de Cristo cruelmente herido en la cruz para la vida y la fe cristiana no debe hacernos pensar que los fieles asumieron este mensaje con facilidad. Pablo admite que el relato de Cristo crucificado estaba destinado a ser «escándalo para los judíos y necedad para los gentiles»20. En el evangelio de Marcos, Pedro, jefe de los Doce, de quien Marcos era discípulo, responde a las palabras de Jesús sobre el necesario sufrimiento, reconviniendo a su Maestro21. Juan registra el discurso místico de Jesús sobre «el tipo de muerte que iba a sufrir» solo para observar que quienes lo escuchaban «no le creían»22.

Esta perplejidad acompañó al cristianismo primitivo. La encontramos expresada tanto en palabras como en imágenes.

Hasta donde sabemos, la representación pictórica más antigua de la crucifixión de Cristo procede de un grafiti inciso en yeso cerca del Monte Palatino, en Roma. Su fecha exacta es incierta, pero probablemente se realizó a principios del siglo ii. En aquella época ya había en Roma cristianos que habían oído el Evangelio predicado por Pedro y Pablo. Este es el aspecto del grafiti:

La inscripción representa de manera burda un cuerpo humano con cabeza de asno. El cuerpo está fijado a una cruz. En una esquina vemos lo que parece una cruz tau en forma de Y. A la izquierda hay un hombre vestido como un soldado con una mano levantada en señal de homenaje. Un epígrafe, torpemente escrito, reza en griego: «Alexamenos adora a dios».

La imagen es una caricatura. Pretende ridiculizar al devoto. La broma es mordaz: “¿Está adorando a un hombre crucificado? No puedes hablar en serio. Menudo burro”.

A veces se dice que, para apreciar la carga simbólica del crucifijo en la Antigüedad, los modernos deberíamos pensar en la soga de un verdugo o en una silla eléctrica. Estas asociaciones pueden engañar. La horca y la silla fueron concebidas como medios compasivos de ejecución. La cruz, en cambio, se ideó para provocar la máxima y más prolongada angustia. La muerte por crucifixión era caótica y humillante. Alexamenos es presentado en este dibujo no solo como un tonto, sino como un mirón indiscreto.

Los cristianos tardaron mucho tiempo, hasta siglos, en hacer suya la imagen del Crucificado. Cuando la cruz aparece por primera vez en la iconografía cristiana, como en los mosaicos del ábside de las basílicas del siglo iv de San Juan de Letrán y Santa Pudenciana en Roma, es como un objeto enjoyado independiente, sin un corpus, sorprendente por su abstracción. Este motivo recuerda el tropo joánico de la cruz como algo misteriosamente «glorioso»23. Se evita la realidad humana del abajamiento y el dolor del Crucificado.

La integración de la escena del Calvario en la narración visual cristiana comienza aproximadamente un siglo después. El ejemplo más antiguo que se conserva es un panel tallado en una de las puertas de madera que dan acceso a la basílica romana de Santa Sabina, en el monte Aventino. La figuración es esquemática, privada de sentimiento. Las cruces materiales están casi ocultas por las figuras de Cristo y los ladrones, cuyas manos extendidas parecen desplegarse en un gesto deliberado, como si estuvieran ejecutando una suerte de danza oriental. En cualquier caso, el panel está situado tan alto en la enorme puerta que incluso los observadores actuales equipados con dispositivos sofisticados tienen dificultad para verlo con claridad. Me atrevería a decir que a principios del siglo v —época en que se colocó la puerta— la mayoría de los peregrinos no habrían notado más que un perfil.

La puerta de Santa Sabina fue diseñada y tallada en un período en el que la Iglesia estaba combatiendo una serie de herejías dualistas de carácter gnóstico que pretendían dividir y separar el espíritu y la materia. El decisivo Concilio de Toledo, convocado en el año 400, abordó ampliamente este asunto. Condenó específicamente la doctrina de una secta conocida como priscilianistas, formada por los seguidores de Prisciliano, obispo de Ávila. Esta secta sostenía que Dios no se había encarnado verdaderamente en Cristo, que el Salvador había visitado la tierra en un cuerpo celestial y que, mediante su enseñanza y su muerte solo aparente, buscaba liberar a las almas humanas de su encarcelamiento en la carne.

En respuesta a esta postura contraria a la encarnación, el Concilio de Toledo definió una profesión de fe que afirmaba el realismo de la creencia cristiana de la Iglesia. En algún sentido, dio cuerpo al et incarnatus est del Credo niceno. En cuanto a la integridad humana de Jesús, los Padres de Toledo subrayaron que

su cuerpo no era ni imaginario ni tenía solo forma, tenía también sustancia. Por eso tuvo hambre y sed, sufrió dolores y lloró, y sintió toda clase de heridas corporales. Al final fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día; después habló con sus discípulos; subió al cielo a los cuarenta días. A este Hijo del Hombre también se lo llama Hijo de Dios; sin embargo, el Hijo de Dios es Dios y no debe ser llamado hijo de hombre. Creemos verdaderamente en la resurrección del cuerpo humano.

Los padres conciliares añadieron, además, una lista de anatemas contra las afirmaciones heréticas, entre ellos los siguientes:

Si alguno dijera o creyera que el Jesucristo humano no fue asumido por el Hijo de Dios, sea anatema. Si alguien dijera o creyera que el Hijo de Dios sufrió como Dios, sea anatema. Si alguien dijera o creyera que el Jesucristo humano, como humano, fue incapaz de sufrir, sea anatema24.

Estas afirmaciones intentan, de manera ciertamente tortuosa, abordar una tensión que solo se resolvió satisfactoriamente (desde el punto de vista del cristianismo europeo) medio siglo después, cuando en 451 el Concilio de Calcedonia definió la interacción entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Esta definición se refiere especialmente a su sagrada pasión. Cuando la Iglesia considera la crucifixión del Verbo hecho carne, debe preservar al mismo tiempo tanto la impasibilidad de la divinidad de Cristo como la agonía de su sagrada humanidad. Debe reivindicar la verdad de la letra del Evangelio y, a la vez, sostener una teología y una metafísica coherentes.

En Santa Sabina vemos un ensayo gráfico de este esfuerzo teológico. El panel de la crucifixión es fiel al testimonio de los evangelistas. Al mismo tiempo, permite ver imperturbable a Jesús representado a doble tamaño respecto de los corrientes mortales que lo flanquean. Está clavado en la cruz como hombre, pero no vulnerado como Dios.

Solamente una vez que un concilio ecuménico hubo establecido un marco conceptual que permitía hablar de la humanidad del Señor de un modo que no pusiera en peligro la integridad de su naturaleza divina, los cristianos empezaron a abordar de modo más libre e imaginativo el sufrimiento de Jesús y la representación de sus heridas.

No me propongo seguir el desarrollo por el que la crucifixión pasó gradualmente de la periferia al centro de la conciencia cristiana25. El movimiento se realizó a diferentes ritmos y con distintos acentos en Oriente y Occidente, Norte y Sur, implicando todos los medios expresivos: textos, ritos litúrgicos, mosaicos, pintura, escultura y música. Recorrer este proceso desde la Antigüedad hasta la Alta Edad Media es ver cómo la esquemática talla en madera de ciprés del Aventino se transformó, de modo gradual y elegante, en una forma de arte afectiva que culminó en el siglo xiii.

Véase, por ejemplo, este “Cristo sonriente”, conservado en la abadía cisterciense de la isla de Lerins, en la Riviera francesa, que confiere a las heridas del Crucificado una ternura extraordinaria.

Una ampliación contemplativa de la percepción desembocó en una creciente aceptación de la vulnerabilidad. En comparación, sorprende la actual pobreza del arte y la reflexión cristiana sobre este tema en Occidente, que parece atrofiado en su sensibilidad. Por esta razón, es oportuno hacer de las llagas de Cristo un objeto de meditación.

En tiempos pasados, esa meditación fue prodigiosa. A continuación, me basaré en una fuente textual en particular, un poema que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida adulta. Tiene su origen en la orden monástica a la que pertenezco: los cistercienses. Durante siglos se atribuyó a Bernardo de Claraval (1090-1153). La fama de este incomparable monje y escritor era tan grande que su nombre atrajo, como por fuerza magnética, un sinfín de escritos apócrifos más o menos verosímiles.

Nadie cree hoy en la autoría bernardina de este texto. Los estudiosos modernos consideran que el autor fue un monje neerlandés nacido medio siglo después de la muerte de Bernardo: Arnulfo de Lovaina (1200-1248). Una nota en un manuscrito del siglo xiv, hoy en día conservado en Bruselas, atribuye el texto a Arnulfo26. No hay ninguna razón convincente para disputar esta referencia. Para los fines de este libro, la daré por sentada.

Arnulfo fue un autor de cierto renombre. La Biographia cisterciensis lo señala como «Abad de Villers, poeta». Resume su vida con concisión monástica:

Arnulfo era subprior de Villers, en Brabante, cuando en 1240 fue elegido abad. En 1248 renunció a su cargo para dedicarse a la meditación y el estudio, pero murió en el transcurso de ese año27.

Debemos ser cautelosos para no extrapolar demasiado de tan escasa información. No obstante, podemos suponer que Arnulfo era un hombre virtuoso y con talento: de lo contrario, sus hermanos difícilmente lo habrían elegido abad. Su temprana dimisión sugiere una falta de gusto por los asuntos de gobierno. Probablemente fue un monje entregado que, tras ser elegido superior a su pesar, anhelaba volver a una búsqueda contemplativa en la simplicidad. La primera mitad del siglo xiii fue una época de intensas obras de construcción en Villers. Ese tipo de emprendimientos impone una pesada carga a la persona responsable. La muerte prematura del abad Arnulfo truncó el disfrute del ocio recobrado.

Sabemos que Arnulfo contribuyó a los anales de la abadía de Villers, fundada por Claraval en 1146, cuando Bernardo era abad. Arnulfo era un historiador competente. También se sabe que compuso una adaptación poética de la Suma de casos de conciencia de Raimundo de Peñafort (1175-1275), el longevo patrón de los canonistas. ¡Un manual de casuística en verso! Cualquiera haya sido el público lector de esta obra, no cabe sino admirar un esfuerzo tan idealista.

En nuestros días, Arnulfo es recordado sobre todo como el autor de la obra que aquí nos ocupa, un extenso poema-oración que contempla el cuerpo crucificado de Cristo. Su título en latín es Rhythmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruce pendentis. Podríamos traducirlo como “Discurso rítmico a cada uno de los miembros de Cristo sufriente que cuelga de la cruz”.

La obra combina rigor formal e intensidad emocional. Su objeto es Cristo en su pasión; pero el sujeto orante es constantemente interpelado por el texto, invitado al autoexamen. ¿Qué significa el sufrimiento de Cristo para mí? ¿Cómo puedo dar sentido a lo que Pablo insinúa en Gálatas, cuando dice: «Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí»?28. ¿Cómo hago propio el relato de la pasión con la debida mesura y sin presunción?

O, dicho de un modo más familiar: ¿cómo puedo entender y experimentar las llagas de Cristo no solo en términos jurídicos —como el medio providencial por el que Dios decidió “quitar” el pecado—, sino como la fuente viva de un remedio por el que el pecado es curado y las heridas de la humanidad, mis heridas, son sanadas?

Estas son las cuestiones que trataré en el capítulo central de este libro. Estará dividido, como la Rhythmica oratio, en siete secciones, cada una enfocada en una parte del cuerpo crucificado del Salvador, cada una introducida por el fragmento correspondiente del poema de Arnulfo de Lovaina.