Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

A través de los textos de Jacinto Antón aquí reunidos recorremos secretos pasadizos de pirámides, acompañamos a un nazi en busca de los orígenes de la esvástica en el Tíbet, navegamos en la Kon-Tiki, nos sumergimos en las aguas del Mar Rojo en busca de tesoros, escalamos montañas, escuchamos las reflexiones de grandes escritores viajeros como Wilfred Thesiger o Patrick Leigh Fermor, acompañamos al reportero que estuvo junto a Custer en Little Big Horn, conversamos con el último comandante de la brigada Lincoln y con un superviviente de Hiroshima, nos metemos en un submarino alemán, nos adentramos en los horrores de Auschwitz y Mauthausen, surcamos los cielos con una pionera de la aviación australiana, compartimos la melancolía de una elefanta… Un libro apasionante sobre la aventura en su sentido más amplio, que recorre el pasado y el presente, la exploración de territorios ignotos y las batallas más feroces, las hazañas de héroes y villanos, de seres humanos excepcionales enfrentados a circunstancias excepcionales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 690

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Jacinto Antón, 2013

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF: OEBO323

ISBN: 978-84-9006-796-3

Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

PORTADA

CRÉDITOS

DEDICATORIA

CITA

PRÓLOGO

HÉROES, AVENTUREROS Y COBARDES

HISTORIA ANTIGUA

SOBRE EL ANTIGUO EGIPTO

LA OSCURA LEGIÓN DE LAS MOMIAS

PESCA EN LOS TEMPLOS SUMERGIDOS

«LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN SOMOS NOSOTROS»

LA DAMA DEL OBELISCO

EL MUNDO ANTIGUO

LA DESLUMBRANTE SOMBRA DE ALEJANDRO

50 AÑOS BUSCANDO A HERODES

ASÍ LUCHABAN LOS ROMANOS

AVENTUREROS

EXPLORADORES Y AVENTUREROS

SUDOR, SANGRE Y ARENA

«¡ESE DIPLODOCUS ES MÍO!»

A LA CAZA DEL DEVORADOR DE HOMBRES

EL REGRESO DE LOS LEONES DEL TSAVO

¡ARENAS MOVEDIZAS!

CORAJE Y GLORIA DE METAL

¡EN GUARDIA!

CAPITANES Y CIENTÍFICOS

LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, DESPUÉS

EL ARQUEÓLOGO QUE SE ENFRENTÓ A LOS PARACAIDISTAS ALEMANES

EL CORONEL PERDIDO

AL TÍBET CON LA ESVÁSTICA

ANDREW IRVINE, ALPINISTA SEGUNDO DE CORDADA

LA SAGA DE LOS AVIADORES ESTRELLADOS

TRAS LAS HUELLAS DE LAWRENCE

HISTORIAS POLARES

UN EXPLORADOR POLAR SIN TAPUJOS

EL INTRÉPIDO QUE SE INMOLÓ EN EL FRÍO

HOY TODOS SOMOS SCOTT

GRANDES ESCRITORES DE VIAJES

«CUANTO MENOS CIVILIZADA ES LA GENTE, MÁS ENCANTADORA SUELE SER»

EL VIAJERO ERA ELLA

EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

INTRÉPIDOS DE HOY

SAFARI CON LOS MAYORES EXPERTOS EN LEONES

«LA PALABRA MIEDO NO ENTRA EN MI VOCABULARIO»

JOSÉ LUIS, EL CAZADOR DEL CAIMÁN

GUERRAS Y SOLDADOS

HÉROES VICTORIANOS Y OTROS

LOS HÚSARES DE BUDAPEST

DOS VECES HÉROE

A LA CARGA, DE MAL ROLLO

EL CUCHILLO POLACO

MEJOR EL DESHONOR QUE UNA LANZA

DE LA ESTEPA DE LOS TÁRTAROS AL SUDÁN DEL MAHDI

DE LA INDEPENDENCIA A LA SECESIÓN: GUERREROS AMERICANOS

EL ADMIRADO Y ODIADO DRAGÓN VERDE

EL FULGOR SALVAJE DE LOS PIELES ROJAS

EL MUY REBELDE Y AUDAZ FANTASMA GRIS

NO MURIÓ CON LAS BOTAS PUESTAS

GUERRAS MODERNAS

LA AGENTE QUE BURLÓ A LA GESTAPO, PERO NO AL DESTINO

VALIENTES BAJO OTRA BANDERA

«MATAR A HITLER ERA UNA CUESTIÓN DE HONOR»

LA HIJA DEL HOMBRE DE LA BOMBA

MI FAMILIA LOS HIMMLER

UN HISTORIADOR ENTRE TANQUES Y CAÑONES

LO QUE SE SIENTE AL COMBATIR Y MATAR

EL INVISIBLE CERCO DEL MIEDO

LA CENA DE LOS GOLPISTAS

EL AMBIGUO JUDAS DE LA RESISTENCIA

HOLOCAUSTO Y CAZADORES DE NAZIS

JERZY BIELECKI, ENAMORARSE EN AUSCHWITZ

«VEÍAMOS LAS LLAMAS DESDE EL BARRACÓN»

«EN AUSCHWITZ UNA PATATA ERA UN DÍA MÁS DE VIDA»

GITTA SERENY. TRAS LA PESADILLA NAZI

EL REINO ANIMAL

BICHOS

EL VUELO DEL PTERODÁCTILO

SE NOS HA MUERTO CHITA

EL LEÓN SE EXTINGUE

EL SAPO PSICODÉLICO

EL VENENO DE LA SERPIENTE

EL PÁJARO ESQUIVO

«¡BALLENA A LA VISTA, LO JURO!»

EL TERRARIO DEL ZOO: EL REINO DE LA PITÓN

ACECHAN BAJO LAS OLAS

VIRUNGA, LA CONMOVEDORA VIDA ÍNTIMA DE UNA GORILA DEL ZOO DE BARCELONA

EL AMOR DE LOS PINGÜINOS

LA ACTRIZ Y LA ELEFANTA

«This was the way. To follow the dream, and again to follow the dream».

PRÓLOGO

Héroes, aventureros y cobardes. Sí. Y muchas más cosas: momias, serpientes, pájaros, exploraciones, historia, aviones, nazis... Un cajón de sastre de asuntos muy variados y de emociones. Eso es lo que tienen entre las manos. Una heterogénea colección de textos en la que caben el general Custer, la carga de la Brigada Ligera, la Gran Pirámide, tigres devoradores de hombres, la conquista del polo sur, el T. Rex o un traidor de la II Guerra Mundial y un calzonazos de las luchas con los zulúes, entre otros individuos poco edificantes. Este que aparece aquí, tan abigarrado, es el mundo (con algunas otras cosillas más del día) en el que vivo desde hace treinta años, desde que trabajo de periodista cultural. Bien, para ser sinceros es el universo en el que me muevo desde que tengo uso de razón. Desde que recuerdo los relatos de mi abuelo en su sillón orejero, cargando su pipa como antaño cargaba el rifle, y evocando aventuras en la selva venezolana. O los de mi añorada madre a la que de niño seguía por casa en sus quehaceres domésticos mientras ella dejaba caer como migas de oro historias sensacionales de arañas y tiburones.

Me preguntaba el otro día un compañero del diario, Carles Geli, de dónde saco ese inveterado interés por las cosas raras y remotas, por el coraje y la cobardía, por los valores y actitudes que parecen pasados de moda, por las viejas aventuras. Por los húsares y aeroplanos. Le dije, Carles no sé. Será por la memoria familiar de las antiguas haciendas en la selva, las cacerías de cocodrilos y jaguares del tío Armando, la anaconda en el jardín, el vuelo pintado de los guacamayos, los viajes de mi abuelo embajador en las cortes europeas, la muerte —¿gallarda?— de mi otro abuelo, marino y aviador, a causa de un disparo, a bordo de un portaviones. Será, continué, por las historias de mi tío abuelo, alférez en la División Azul, cada Navidad, sobre los horrores del Frente Ruso, por la relación de mi bisabuelo con los submarinos, por la serpiente venenosa que guardaba mamá de mascota cuando adolescente o la imagen que recordaba de los criados que cada noche pasaban por las habitaciones de los niños para arrancarles de los labios dormidos los vampiros aferrados a la carne suave, ahítos de sangre. En realidad hubiera sido raro que yo saliera abogado o ingeniero. O redactor de política.

Estos treinta años de periodismo en el campo de la cultura, aunque con las naturales sevicias propias de las redacciones, han sido una gozosa oportunidad para adentrarme y profundizar en todo aquello que siempre me ha interesado y apasionado. He cumplido —feliz mortal— una gran parte de mis sueños. Cuando a los nueve años mi mirada se posaba sobre los tesoros de Tutankamón en las páginas de un libro ilustrado me conjuraba para un día verlos en persona. Lo mismo con estampas de la sabana o la jungla, del desierto y el mar. Con los cromos de remotas tribus, ruinas de civilizaciones perdidas y fieras extrañas. Con la libreta y el bolígrafo en las manos he bajado luego a las tumbas donde duermen las momias, he recorrido las murallas de los grandes castillos de los cruzados, he visto cazar a los leones, enterrar un bechuana, resucitar la Biblioteca de Alejandría y despegar un cohete en la selva. Pero sobre todo he podido conocer a grandes aventureros, viajeros, arqueólogos, aviadores, marinos y hasta a verdaderos héroes.

En las páginas que siguen aparecen varios de esos personajes. Algunos llevan demasiado tempo muertos —ya se sabe, los aventureros tienen eso—. Pero a un buen puñado los he entrevistado personalmente: el piloto que rompió por primera vez la barrera del sonido, el comando que secuestró a un general nazi, el descubridor de la tumba perdida de Herodes y el último superviviente de los conjurados que trataron de matar a Hitler. Junto a ellos, he conocido también a varios de esos grandes héroes morales que son los supervivientes del Holocausto o a científicos enfrascados en gestas extraordinarias como el descubrimiento de nuevos dinosaurios, el esclarecimiento de la historia del Antiguo Egipto o lo que hace que los monos se nos parezcan tanto.

Aventureros de hoy y de ayer, famosos y desconocidos. Alejandro Magno, Lawrence de Arabia, Thesiger, Henry Marie Just de Lespinasse de Bournazel, del 22ª de spahis, que al caer en el polvo mortalmente herido por una bala tuareg exclamó: «Qué contrariedad morir así de sucio». Héroes de la cotidianeidad como el joven mordido por una víbora que afronta su miedo cada vez que pone el pie en el jardín o en el bosque. En marcado contraste, hay también muchos cobardes. El tema del valor y la cobardía siempre me ha parecido central y aparece recurrentemente en muchas de estas páginas. Estoy especialmente satisfecho de los perfiles de personajes como Bruce Ismay, el cobarde oficial del Titanic; Carey, el oficial británico que huyó mientras mataban a lanzazos al príncipe francés cuya seguridad estaba a su cargo; Reno, que entre morir con Custer o ponerse a salvo eligió (quizá muy sabiamente) lo segundo —una de las grandes frases de este libro es la que pronunció uno de los hombres a su mando durante el consejo de guerra subsiguiente: «Si nos hubiera mandado un valiente estaríamos muertos»—.

Otra gran categoría de retratos de este Héroes, aventureros y cobardes es la dedicada a los perdedores. Siento una gran simpatía y solidaridad con ellos (Oates, Scott, Mallory e Irvine...). Hay muchas lecciones que aprender en sus fracasos.

Los textos periodísticos que componen este libro —publicados todos en el diario El País— son de muy diferente clase. Hay entrevistas, reportajes, crónicas e incluso algún obituario. Temas de actualidad y otros que ni muy remotamente podían ser considerados así. Podrá parecer un batiburrillo. Como decía Miguel Strogoff, «en Sibérie messieurs, nous sommes forcés de faire un peu de tout!». Lo que les proporciona unidad a los textos y confiere un sentido a este libro es que responden todos a un mismo interés por las cosas de que les hablaba. Aquí y allá aparecen las mismas obsesiones.

Están agrupados temáticamente aunque a menudo pertenecen a épocas diferentes. Me parece de justicia empezar con el Antiguo Egipto, tanto por evidentes razones cronológicas como porque mi trabajo de periodista ha tenido mucho que ver desde el principio con ese mundo. Uno de los momentos señeros de mi vida de reportero ha sido la ocasión en que me quedé a solas con las momias de los grandes faraones mientras el responsable de su conservación se iba a por café. Por razones obvias el género elegido en tal ocasión no fue la entrevista.

En otros textos aparecen encuentros con grandes egiptólogos. Entre ellos la entrevista, esta vez sí, que le hice a la admirada decana de la disciplina Christiane Desroches Noblecourt, ya traspasada —que Isis la tenga en su gloria—. No podía faltar tampoco la entrevista con Zahi Hawass —ya dimitido— en la que conseguí una de las grandes exclusivas de mi vida de periodista: la noticia de que había reaparecido el perdido pene de Tutankamón. Parecerá —perdona Tut— un tema menor, de poca trascendencia para la política cultural, pero yo llevaba años investigando el paradero del apéndice y dar con él, bien no diré que mereciera un Pulitzer pero ahí queda.

Siguiendo en el libro verán una entrevista con el historiador Robin Lane Fox a propósito de Alejandro Magno. Es la demostración de qué privilegiado puede ser este oficio. Tienes a tu disposición a gente brillante, auténticos genios que en puridad no deberían dedicarte un minuto de su tiempo. Hablamos, entre otras muchísimas cosas maravillosas, del sexo de Alejandro: vean qué apasionante resultó. Luego descubrimos que teníamos amigos comunes, no Alejandro y yo, sino con Lane Fox: el romántico aventurero Paddy Leigh Fermor, que sale en varias otras páginas.

El capítulo de aventureros y exploradores viene bien surtido. En una memorable ocasión entrevisté, uno detrás de otro, a ¡seis veteranos de la II Guerra Mundial! Uno de ellos había volado un cuartel de la Gestapo a los mandos de su cazabombardero Thyphoon. En algunos textos aparezco yo mismo emulando a los grandes personajes, generalmente en situaciones, como no podría ser de otro modo, bastante estrafalarias: hundido en arenas movedizas, sable en mano frente a un escritor, preguntando por Lawrence en Damasco o atrapado en una nevada. Hay también, cabalgando, sioux y comanches. En algún lugar escucharán Garry Owen o se toparán con El último mohicano.

He sido especialmente afortunado por poder entrevistar a figuras señeras de la literatura de viajes. En esa categoría entra Jan Morris que es posiblemente además la persona con mayor calidad humana que he conocido. Su viaje de hombre a mujer —se sometió a una operación de cambio de sexo— es el mayor y más difícil que nadie pueda acometer. Conocerla, a Jan, ha sido una de las mejores cosas que me han ocurrido.

El capítulo de «intrépidos de hoy» trata de mostrar —por si no hubiera suficiente prueba— que la aventura y los aventureros aparecen cuando menos te lo esperas, a la vuelta de la esquina. La guerra siempre me ha interesado, por lo que tiene de experiencia devastadora y total. Desde niño me han deslumbrado con las ideas de coraje, camaradería y honor, valentía en el campo de batalla y nobleza de las armas. Historias de húsares, ulanos y dragones. La guerra es algo muy distinto: atroz, sucia, abyecta. Lo sé. Y eso sale en estas páginas. Un joven oficial habla de lo que significa combatir; locura y sangre. Pero también aparece ese mundo de lo militar propio de las novelas de aventuras, el de Las cuatro plumas, para entendernos. El contraste, la tensión, entre la infame realidad y los sueños de arrojo, de intrepidez y de medallas, da sentido a varios textos.

Como Indiana Jones yo también odio a los nazis pero me intrigan en cuanto encarnaciones extremas del mal. A ello responden los diversos artículos en que aparecen. La naturaleza y los animales siempre son una fuente inagotable de historias apasionantes. Aquí encontrarán, entre otros, una ballena inesperada, una gorila digna de Victor Hugo, un devorador de hombres reciente, lobos, y el inevitable hámster (RIP). También hay espacio para esos escritores que nos gustan especialmente: Lawrence Durrell, Conrad, Yeats...

En el proceso de selección de textos de estos treinta años de oficio han caído muchas cosas. Me duele que no salgan Heydrich —el nazi más interesante—, la entrevista con el cuidador de Flipper, el entomólogo que me habló de la marabunta, la exploradora a la que persiguió un mono rijoso o la aventura con el sapo psicodélico. Me encantará que alguien eche de menos algo.

Pero en fin, lo que hay es un buen destilado de todos estos años y visto en conjunto muestra algo que constituye mi leit motiv: hay que ver qué interesante es el mundo, y qué extraordinario. Por estas páginas transitan sobre todo la curiosidad y el asombro. Y la necesidad de glorificar la gran aventura de estar vivos. Paradójicamente, como ya he señalado, salen muchos personajes que están muertos. Al menos vivieron vidas interesantes y trazaron un surco, para bien o para mal, en el ancho mar de la memoria. Quiero creer que hay humor en este libro, también poesía. Ambos teñidos de una inevitable capa de melancolía. Contemplar vidas intensas puede hacer pensar que la tuya no lo es tanto. Pero creo más en el incentivo que provocan las grandes aventuras vitales. Este es un libro que quiere invitar a compartir grandes sueños.

Un apunte profesional. Algo que tienen todas estas historias detrás, sean del género que sean, es mucho trabajo. Lecturas, documentación, investigación. En unos tiempos en que el periodismo vive la obsesión de la rapidez, la inmediatez y el consumo acelerado, incluso en el campo de la cultura, me parece bueno romper una lanza por la labor cuidadosa, detallista y en profundidad. No hemos de cejar jamás en la búsqueda de la perfección y la excelencia, aunque eso nos aparte de los nuevos usos y de la corriente acelerada de los días.

Este libro existe gracias a mucha gente. Al director de mi diario, Javier Moreno, al director adjunto en Barcelona, Lluís Bassets, a los responsables de la sección de cultura, de El País Semanal y de las demás áreas del periódico que siempre —vaya usted a saber porqué— han confiado en mí y hasta me encargan cosas. Mi familia, mi principal apoyo, se ha resignado a convivir con alguien que invariablemente llega tarde a cenar, inunda la casa de libros y se obstina en pretender que un salacot o una tarántula son objetos de decoración. Como dijo Lichtenberg, «de todas las cosas extrañas que guardaba, la más rara resultó ser él». La editora Anik Lapointe es la principal responsable de que Héroes, aventureros y cobardes exista. Ella no desespera de que algún día escriba una novela policiaca o en su defecto la gran historia de la policía montada del Canadá (esto último es más probable). Este libro está dedicado a Agustí Fancelli, amigo y ejemplo, a cuyo lado me sentaba cuando escribí muchos de estos textos. Nunca dejaré de echarlo de menos.

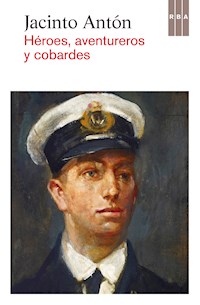

Quizá les suene la pintura de la portada. Es el retrato que hizo Ambrose McEvoy de un héroe, el oficial de marina neozelandés William Edward Sanders (1883-1917), ganador de la Cruz Victoria por su valiente acción contra un submarino alemán mientras estaba al mando de un buque Q, un buque trampa británico (luego murió al ser torpedeado su barco por otro sumergible, gajes del oficio). No está ahí solo por ser el retrato de un héroe sino porque me parece que simboliza muy bien el rostro de la aventura. Para mí podría ser, con esa indumentaria y esa mirada, el mismísimo Lord Jim.

Y él, Lord Jim, está, claro, en estas páginas, tiñéndolo todo con su reflexión sobre el coraje y la cobardía, y la necesidad de redención. Con un enorme sentido de la oportunidad mientras escribo estas líneas se emite por TVE El hombre que pudo reinar. Pues cerrémoslo así. Siempre nos quedará Kafiristán.

HÉROES, AVENTUREROS Y COBARDES

HISTORIA ANTIGUA

SOBRE EL ANTIGUO EGIPTO

LA OSCURA LEGIÓN DE LAS MOMIAS

«Vi tal número de ataúdes que sentí que las piernas me temblaban». Solo puedo hacer mías las palabras del egiptólogo berlinés Émile Charles Adalbert Brugsch (1842-1930), pronunciadas cuando en un tórrido día de julio de 1881 entró en la cachette, el escondrijo de momias reales, de Deir el Bahari (DB 320). En aquella ocasión, Brugsch, en una de las grandes aventuras de la arqueología, aventuras que con momias sin duda lo son más, se dio de bruces con la flor y nata de los faraones egipcios, dispuestos como para pasar revista. Funcionarios piadosos los habían recolocado en ese sitio secreto en la propia antigüedad una vez constatado el saqueo de sus tumbas originales y tras volver a vendar las momias ultrajadas y depositarlas en nuevos sarcófagos, sin olvidarse de ponerles una útil anotación identificativa con vistas a la eternidad. Con el correr de los siglos y la inestimable colaboración de una cabra, que ayudó a revelar el escondrijo metiendo la pata en una grieta, los reyes y otras momias que les hacían compañía, hasta un total de medio centenar, fueron encontrados por la peor gente posible: los saqueadores de sepulcros Abd el Rasul. Los tres hermanos Abd el Rasul, pilladores de tumbas decimonónicos, guardaron durante años el secreto del afortunado hallazgo dedicándose a hacer un dinerillo vendiendo piezas del ajuar de las momias y ocasionalmente, parece, incluso una de estas completa. Se cree que esa desgraciada momia real fue comprada por unos viajeros británicos que, perturbados por el hedor del viejo egipcio, lo lanzaron al Nilo. Es difícil decir qué opinarían del imprevisto menú los cocodrilos.

Déjenme rebobinar y volver a la cabra antes de olvidarme para señalar la importancia de la fauna local en la historia de los descubrimientos egiptológicos. De hecho, los textos de las pirámides, en cuyo hallazgo participó precisamente Brugsch, fueron encontrados en puridad por un zorro que se introdujo a través de una cavidad entre los escombros que rodeaban la pirámide en ruinas de Pepi I en Saqqara y al que siguió un capataz árabe; tenemos también el incidente de la Tumba del Caballo (El Bab el Hosan, literalmente «la puerta del caballo»), descubierta por la montura de Howard Carter, Sultán, al caer y abrir un agujero en tierra que condujo a una más bien decepcionante cripta con una estatua de Mentuhotep I, y más recientemente está el caso de la gran necrópolis de las momias doradas de Bahariya, hallada en 1995 por... un burro.

Retomando el inicio y el temblor de piernas de Brugsch entre tantas momias reales, he de decirles que mi gran momento momia, si descartamos la vez que caí sobre un montón de ellas en una tumba destartalada y polvorienta del valle de las Reinas, con grave peligro de infección y sobre todo de infarto, fue la ocasión en que me encontré a solas rodeado de todos esos mismos faraones que tanto impresionaron al bueno del colaborador alemán de Maspero. La suerte y una gran desfachatez me permitieron un día de noviembre de 1993 colarme en la sala del Museo Egipcio de El Cairo en la que se preparaba a las momias reales para su nueva exhibición el año siguiente en vitrinas con modernos sistemas de mantenimiento. Visitaba a la sazón el museo después de haber viajado a Oxirrinco y El Fayum, y al abrirse una puerta por la que salió un funcionario distinguí dentro a Nasri Iskander, uno de los mayores especialistas mundiales en momias. No iba a dejar pasar la oportunidad. Ni corto ni perezoso, entré en la sala y me presenté vehementemente al prestigioso especialista alejandrino como conocido de Zahi Hawass, entonces responsable en alza de la zona monumental de Guiza, y como amigo de Luis Monreal, director aquellos años del Instituto Getty de Conservación (IGC); de Eduard Porta, director del proyecto de restauración de la tumba de Nefertari, y de Frank Preusser, técnico del IGC encargado precisamente de diseñar las nuevas vitrinas monitorizadas, todo lo cual no era solamente asombroso, sino cierto. Sorprendido de mis credenciales y sobre todo de mi arrebatado entusiasmo por las momias, Iskander tuvo la gentileza de presentármelas una a una. No fue un «aquí Tutmosis IV, aquí Jacinto», pero casi.

Un par estaban ya en las nuevas urnas acristaladas, pero otras, como la de Amenofis III y Ramsés V, yacían en ataúdes de madera cubiertas solo con un sencillo paño que Iskander retiró con gesto de prestidigitador para mostrármelas. Cara a cara con aquellos poderosos reyes divinos de la antigüedad, sin nada entre ellos y yo, excepto el hálito de los milenios, sentí un vértigo —síndrome de Stendhal versión Osiris— que Iskander malinterpretó como un vahído, por lo que se apresuró a preguntarme si quería un té. Imaginé torpemente la imagen para mis memorias de un té entre los faraones y asentí con la cabeza mientras me sentía incapaz de retirar la mirada de aquellos rostros nobles que contemplaron Karnak nuevecito y sin turistas. El atento estudioso salió a por las bebidas y yo me quedé ahí a solas con las momias, meditando algo ingenioso que decirles y de manera más prosaica pensando en que si una se levantaba me daba un pasmo. Cuando Iskander regresó, yo no había movido un músculo y parecía tan traspuesto que el científico pareció dudar entre darme el té o meterme también en una urna.

No resisto la tentación de explicarles que no sería la primera vez que una persona moderna se convierte en antigua momia egipcia. Está el individuo anónimo que donó su cuerpo a la ciencia en Baltimore y al que en 1994 el estudioso Bob Brier transformó paso a paso, siguiendo las directrices de los viejos egipcios recogidas por Herodoto (incluida la extracción del cerebro por la nariz), en una momia perfecta (he ahí una gran aventura póstuma). Desde hace mucho tiempo, además, existen falsificadores de momias que surten al mercado de lo que es un producto muy solicitado: si antaño las momias eran consideradas una medicina universal, la panacea para todos los males, luego pasaron a ser el indispensable souvenir que los primeros turistas se traían del país del Nilo y en la actualidad son gran atracción en los museos, que se encuentran demediados entre la demanda popular y el debate ético sobre la exhibición de lo que no dejan de ser restos humanos. La falsificación se puede hacer, y se ha hecho, metiendo debajo de las vendas cualquier cosa, pero algunos mercaderes no han dudado en emplear auténticos cadáveres (a lo Brier) para dar mejor el pego, y se cuenta que incluso se ha llegado a convertir en momia a gente viva.

Las momias, les decía, me parecen inseparables de la gran aventura arqueológica. Y es que si encontrar una tumba y abrirla ya es emocionante, que haya alguien embalsamado dentro resulta la caraba. Aunque no esté muy bien preservada. Como aquella princesa disuelta en su sarcófago o la misteriosa momia de la enigmática tumba KV 55 que Weigall encontró húmeda (?) y que al tocarle un incisivo, de tres mil años de antigüedad, se convirtió en polvo. Ya el pionero de la egiptología Viviant Denon —del que Anatole France decía aquello tan bonito de «fue valiente y apreció el peligro como la sal del placer»— se extasió con un pie de momia y se trajo de su pintoresco viaje a Lúxor una cabeza de anciana «tan bella como las Sibilas de Miguel Ángel». El propio Napoleón también metió en su equipaje de regreso de la campaña de Egipto dos testas de momia, una para Josefina, que seguramente hubiera preferido flores.

El mundo está fascinantemente lleno de momias. Las de las niñas incas sacrificadas de un mazazo, como Juanita, la Doncella de Hielo, que descansan en las montañas andinas. Las tan inesperadas de Xianjiang, caucásicas en el desierto del Taklamanjan. O las de la turba, los hombres de los pantanos, que se cuentan entre mis favoritas. Entiendo que el interés por las momias les resulte a algunos insano. Incluso amigos egiptólogos como el investigador de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) José Manuel Galán, responsable del Proyecto Djehuty de excavación en Dra Abu el Naga, arrugan la nariz ante el brillo entusiasta que despunta en mis ojos con solo mencionarse la palabra «momia». «Las inscripciones son más importantes», me riñe Galán.

Mi primera momia, como todas mis primeras cosas, desde la muerte hasta el amor pasando por el sexo, estaba en un libro. En una vieja edición que aún conservo de En busca del pasado, de C. W. Ceram (Labor, 1959), el ínclito autor de Dioses, tumbas y sabios, que como sabrán en realidad se llamaba Kurt W. Marek y había sido corresponsal de la Propagandatruppe del Ejército alemán en la II Guerra Mundial, una buena razón para usar seudónimo, pasaba revista a toda la gran aventura arqueológica con profusión de ilustraciones. Allí descubrí de niño que la arqueología era mucho más interesante que el tren de la bruja (y aún no podía ni imaginar que las egipcias usaban como anticonceptivo estiércol de cocodrilo). Mi ilustración favorita del libro, mi verdadera primera momia, era la de un antiguo dibujo de una joven romana hallada en 1485 por obreros que excavaban en la ciudad en busca de mármol y que encontraron el cuerpo extraordinariamente bien conservado dentro de un sarcófago de piedra y recubierto de una espesa costra de sustancias aromáticas. La chica realmente era muy bella y estaba aún más desnuda que las fotos de modelos alemanas de corsetería que espiaba en la revista de moda Burda de mi madre...

La cosa está tomando un rumbo peligrosamente freudiano, así que vamos a volver a Émile Brugsch y su gran aventura con las momias en Deir el Bahari, un gran golpe de suerte de la egiptología. «Superada la emoción, examiné lo mejor que pude a la luz de mi antorcha y vi que se hallaban allí las momias de personajes reales de los dos sexos», escribió el alemán. «Me hice cargo de la situación con un gemido ahogado y me apresuré hacia el aire fresco, no fuera a desmayarme de emoción y aquel maravilloso trofeo, aún sin desvelar, se perdiera para la ciencia». Brugsch, ya ven que uno de los nuestros, había llegado de urgencia al entonces remoto paraje como sustituto de su jefe Maspero, que se hallaba en París. Tras una enérgica pesquisa seguida de un musculoso interrogatorio de los Abd el Rasul por parte del gobernador de Qena, los ladrones habían cantado y era necesario actuar con rapidez para impedir que los tesoros del escondrijo se desvanecieran. Brugsch entró en la tumba y alucinó. Había allí como si tal cosa 11 faraones del Nuevo Imperio egipcio, entre ellos estrellas históricas como Tutmosis III, Seti I y Ramsés II. Además de reinas, miembros menores de la familia real, altos sacerdotes e individuos privados. La gran suerte para la egiptología fue que los Abd el Rasul se habían dedicado a extraer y vender primero los bonitos ajuares dorados de los propietarios originales de la tumba, el sumo sacerdote de Tebas Pinudjem II y sus parientes. Dado que los grandes reyes, trasladados una y otra vez en la antigüedad, estaban de okupasen el sepulcro y metidos en ataúdes y sarcófagos de escasa calidad y privados de todo ornamento y boato, solo quien era capaz de leer sus nombres podía reconocerlos y valorarlos.

Brugsch tuvo que resolverla papeleta del vaciado rápido de la tumba —la identidad real de sus ocupantes empezaba a difundirse— y el complicado envío de los viejos reyes vía fluvial a El Cairo. Mientras el barco que trasladaba las momias surcaba el Nilo, las mujeres locales ululaban una triste despedida ancestral desde las orillas y los hombres disparaban sus armas. Para los que no la conozcan, existe una película egipcia maravillosa sobre el episodio, que recoge toda su magia y fascinación, del director Shadi Abdel Salam, The mummy (1969) —no confundir: en esta no sale Patricia Vasquez como Anck-su-Namun dándole un nuevo sentido rotundo al término arquitectura faraónica—. Al llegar al Museo de El Cairo, las momias fueron examinadas. Tutmosis III, el Napoleón egipcio, no estaba muy fino. «Su cuerpo estaba cubierto por una capa de natrón blanquecino mezclado con grasa humana grasienta al tacto, pestilente y muy cáustica», describió Maspero. Le faltaban el pene y los testículos. De Seti I le sorprendió su «dignidad varonil». De Ramsés II anotó que tenía las orejas agujereadas para llevar pendientes y una nariz semejante a las de los Borbones. A la reina Ahmose-Nefertari, que se había podrido y olía espantosamente, le faltaba la mano derecha, cortada, seguramente para robarle las pulseras.

Cuando parecía que no podía haber mayor sorpresa que encontrar esa sombría reunión de faraones, Egipto, como hace siempre, brindó otra. En 1898, 17 años después, el egiptólogo francés Victor Loret descubrió en el valle de los Reyes la tumba de Amenofis II (KV 35), que resultó contener su propio cachette de momias reales, incluidos otros nueve faraones.

Seguían faltando algunos, entre ellos Tutankamón. Y eso nos lleva, por supuesto, a la mayor aventura arqueológica de la historia, y con momia incluida, que es el hallazgo de su tumba virtualmente intacta, un hito del que este noviembre se cumplirán 90 años. Parecería que todo está dicho y explicado de ese descubrimiento, pero aún quedan cosas por aclarar y misterios por resolver. Esta ocasión del aniversario quizá nos ofrezca algunas respuestas. Por lo pronto tenemos ya un libro que repasa de manera apasionante la historia del hallazgo y nos pone al día de lo que sabemos e ignoramos del joven rey y de su descubrimiento. Se trata de Tutankhamen’s curse, de Joyce Tyldesley (Profile, 2012), arqueóloga y egiptóloga con una larga serie de títulos. No piensen por el título que la autora sea de los que creen en la célebre supuesta maldición de la tumba. ¡Qué va! Tyldesley apunta con humor que de existir maldiciones, una sería la que supone para los egiptólogos el desmesurado y distorsionante interés popular por Tutankamón, que eclipsa a todos los demás personajes y periodos de la historia del Egipto faraónico. Otra, la que supuso para Howard Carter encontrarlo, pues significó, junto a la gloria, el fin de su carrera de arqueólogo (no hizo nada más en la vida). Otra más, la del destructor turismo masivo arrastrado al valle de los Reyes por el nombre del rey dorado. Para el propio Tutankamón, la maldición fue morir joven y no alcanzar la realización de su completo destino.

Algunas precisiones que hace la autora es bueno recordarlas: el hallazgo de la tumba no fue por casualidad, sino fruto de una meticulosa planificación y un escrutinio minucioso y exhaustivo del valle: para quien supiera verlos, los indicios eran claros. Carter, no obstante, estuvo en la campaña de 1917 ¡a un metro! de la entrada, sin encontrarla entonces. La tumba es pequeñita —casi no cabía todo lo que metieron— porque no estaba diseñada para Tutankamón, sino probablemente para el que se convertiría accidentalmente en su sucesor, Ay, que, en cambio, se quedó con la que seguramente era para el joven faraón, la KV 23. El ajuar era en parte reaprovechado, muchas cosas habían sido hechas para otros personajes. No es del todo cierto que la tumba estuviera inviolada: fue saqueada al menos dos veces poco después del entierro de Tutankamón; Carter calculó, basándose en los inventarios anotados en las cajas, que hasta el 60% de las joyas depositadas fueron robadas. También le escamotearon al rey el kit de afeitar, del que solo se encontró la etiqueta; Tyldesley apunta que el pene en reposo (eterno) medía 50 milímetros: mi solidaridad masculina me hace pensar que es un error de calibrado.

Cuando Carter dio con la tumba, el descubrimiento fue extraordinario, pero en un punto se quedó a medias: podría haber sido una grandiosa tumba real como las de los otros faraones y no lo fue; maravillosa, sí, pero pequeñita. Solo queda soñar con lo que sería una de las gigantescas tumbas del valle con todo su contenido. En otro aspecto, la tumba decepcionó: no había papiros, excepto uno, mal conservado y sin apenas información, recuperado del cuerpo de la momia. Tutankamón acaso no era un chico muy leído. Tampoco apareció ninguna corona real en la tumba, es posible que fuera un objeto hereditario.

Nos sigue emocionando el relato del «día de días», el vislumbre de las «cosas maravillosas», según dijo Carter a sus compañeros al meter luz por la brecha practicada en la puerta y observar pasmado el brillo del oro por todas partes. Pero más allá del momento cosas maravillosas, hubo otros igualmente extraordinarios. Al propio Carter, habitualmente contenido, se le hizo un nudo en la garganta al observar la bellísima capilla canópica dorada. Fue emocionantísima también la apertura del gran sarcófago y la visión de la máscara dorada sobre la momia. Cosas maravillosas, sí, a espuertas, pero también cosas raras. En la tumba se hallaron objetos rituales incomprensibles y elementos tan extraños como los «fetiches de Anubis»: pieles de animales rellenas de fluido de embalsamar y colgadas de un mástil.

Hace tiempo que se sabe que Carter, un tipo difícil, con sensación perpetua de agravio —algo había: no le hicieron sir—, y Carnarvon y su hija entraron subrepticiamente en la cámara sepulcral de la tumba, que estaba sellada y a la que en puridad no podían acceder sin permiso. Tyldesley subraya que eso, aunque puede entenderse humanamente, estuvo muy mal, fue una pésima praxis arqueológica indigna de Carter. Tampoco fue bonito (ni legal) que, como está probado, Carter y Carnarvon se quedaran algunas piezas de Tutankamón para ellos. Howard Carter, al que no le interesaban una higa las momias (nadie es perfecto), maltrató innecesariamente la de Tutankamón en su prisa por desprenderlo de sus objetos.

Entre las novedades que aporta Tyldesley está la nueva investigación sobre la ropa de Tutankamón y su maniquí, que parece lucir camiseta a lo James Dean. Se ha podido reconstruir las medidas y tallas del faraón y el resultado es que tenía un cuerpo tipo pera y algo femenino, con caderas muy anchas (110 centímetros). Sobre el manido tema de la causa de la muerte, aunque se sigue y se seguirá discutiendo, parece haber cierto consenso en que pudo ser provocada por un accidente de caza. Los amplios daños en el torso sugieren, según Benson Harer, médico y profesor adjunto de Egiptología en la Universidad de San Bernardino, que acaso lo mató ¡un hipopótamo! (nunca nos cansaremos de señalar la peligrosidad de ese bicho). Tyldesley opina más bien que se accidentó cazando avestruces en su carro. Ya no está tan claro, por lo visto, que fuera cojo ni que sufriera malaria.

Un último detalle. La aventura de la tumba tiene uno de esos personajes secundarios e indignos que tanto nos gustan en el sargento inspector Richard Adamson, que aseguraba haber sido miembro del equipo de excavación y haber custodiado el recinto durante siete años pasando las noches en un saco de dormir en la cámara funeraria y poniendo música a toda potencia en un gramófono para disuadir a los posibles ladrones. El tipo no explicó su peripecia hasta que, muy convenientemente, habían muerto todos los históricos del descubrimiento y se dedicó entonces a dar conferencias sobre el tema y hasta a conceder entrevistas a los medios. Resulta, sin embargo, que hay evidencias aplastantes de que Adamson no estaba en esa época en Egipto...

PESCA EN LOS TEMPLOS SUMERGIDOS

Mientras Indiana Jones busca en las pantallas la calavera de cristal, Franck Goddio rastrea en el mar los tesoros de Alejandría. Su barco, el Princess Dudda, bajo pabellón egipcio y maltés, se balancea suavemente en la bahía de la gran ciudad de Cleopatra, Cavafis, Forster y Larry Durrell, a unos 300 metros de la costa, frente a la ajetreada Corniche en este día deslumbrante. No muy lejos está la nueva Biblioteca Alejandrina, como un ojo entrecerrado, y, acotando el viejo puerto, el promontorio de Silsileh, sobre el que en la antigüedad se extendían palacios ptolemaicos y hoy hay una base militar en la que puedes ver desde el barco una semicamuflada batería de misiles tierra-aire que hubiera sido la envidia de Alejandro Magno o César. De manera desconcertante, los cohetes apuntan a la Biblioteca.

Los trajes de buceo puestos a secar en las altas bordas del navío, con un aire al Calypso de Cousteau, parecen una tripulación fantasma. Sobre la cubierta yacen una enorme columna de granito y media tapa de un colosal sarcófago de piedra sacados del agua, ambos de época romana. «Estamos sobre la antigua península de Poseidium, en la zona de los distritos reales, ahora bajo el mar desde que en el siglo VIII todo el Portus Magnus de Alejandría se hundió por un maremoto», explica Goddio, afable y gran comunicador, que luce shorts muy cortos y un bronceado intenso, y va descalzo. El fundador del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, una institución privada dedicada a la exploración de yacimientos sumergidos y a la exhibición de sus tesoros, que trabaja en Egipto en colaboración con el servicio de antigüedades del país (hay varios técnicos egipcios a bordo y también un representante de la Armada, bastante ligón), expone en la actualidad en Madrid parte de los hallazgos de sus pasadas campañas. Goddio explica que estamos sobre la zona en la que se levantaba un gran templo de Poseidón. Desde el barco exploran y excavan una enorme superficie equivalente a 300 hectáreas.

«¿Vais a sacar algo, Franck?», pregunta una colega de la televisión. «Sí, ayer encontramos el trozo que faltaba de la tapa del sarcófago y vamos a intentar subirlo». La afirmación es coreada con un «¡oh!» de todos los periodistas embarcados. En un momento estamos sobre la borda de babor. La grúa del barco ha soltado un cable que se hunde en el agua como el hilo de una caña de pescar. Se pone en tensión. Una nube de burbujas se forma sobre la superficie verde del mar. ¡Algo sube! Por la sombra podría ser un gran tiburón. Es un pedazo de piedra enorme. Una gran captura de granito que asciende desde las tinieblas del agua y de la historia. Estaba a ocho metros, bajo sedimentos. Los buzos de Goddio, chorreando en sus trajes de neopreno rojos, la colocan en cubierta. Goddio dirige el ensamblaje: los dos trozos encajan exactamente. Que la aparición de la losa y el espectáculo de su izamiento coincidan sospechosamente con la visita de los medios no le quita emoción al asunto. De hecho, Goddio tiene preparado mucho más en esta sensacional jornada de arqueología subacuática recreativa, y no solo porque lleva en el barco 220 de las piezas halladas durante la campaña que está a punto de finalizar (las otras 500 se han dejado en el mar, convenientemente señalizadas).

«Hay una esfinge ahí abajo y vamos a tratar de levantarla, solo para que la veáis, porque no podemos subirla a bordo, pesa demasiado y zozobraríamos». ¡Una esfinge, guau! Esa es la marca de Goddio, la imagen emblemática de su trabajo: buzos con esfinges. Vamos a por ella. La grúa vuelve a ponerse en acción. El barco se escora con el peso. Nervios. Síndrome Poseidón (el transatlántico). Aparece un bulto informe. Extraída de las aguas como una bestia escurridiza, la esfinge descabezada se mece furiosa, mascullando enigmáticas maldiciones de basalto. Cuando la vuelven a bajar es casi un alivio. Entretanto, la cubierta se ha llenado de buceadores que se multiplican contando historias. Su jefe, Jean Claude, corpulento, se quita el verdugo de goma y los plomos. Dice que allí abajo la visibilidad es muy mala, porque el agua está muy sucia —«aunque mucho mejor que cuando empezamos en el 92, entonces veías llegar el flujo de los colectores como una nube negra»—; hoy apenas dos metros, otros días ni 50 centímetros. Pasan nueve horas diarias buceando. Emplean varillas de acero para ir tanteando como tritones ciegos en el fondo. «Cuando notas tin-tin es que hay piedra dura».

Los objetos casi nunca se reconocen. «Al principio no ves nada, luego al limpiar aparece el bronce o el mármol». Goddio muestra las piezas más interesantes encontradas desde el inicio de esta campaña, el 24 de abril. Están en cubetas con agua. Extrae de una lo que parece una piedra oscura y la vuelve hacia el sol: es el asombroso retrato de un sacerdote egipcio en granito negro veteado. Parece una cabeza de momia, tal es su realismo. Viene, dice, del templo que está debajo del barco. Luego muestra otra cabeza, barbada, de mármol. Y luego un altorrelieve de un Heracles niño dormido chupándose el dedo. Otro dedo, este de bronce y enorme, es lo que exhibe luego Goddio.

«Corresponde a un coloso de nueve metros, quizá una estatua gigantesca de Poseidón perdida». El investigador muestra tres estatuillas de bronce, impresionantes, halladas también abajo (las primeras de este material que encuentran en el puerto de Alejandría) y que podrían representar al mismo dios marino. Más humilde es un pequeño vaso de cerámica, pero tiene inscrita una alucinante leyenda en griego: «Por Cristo, el mago». El objeto parece indicar una insólita mezcla de cristianismo e hidromancia y su antigüedad —siglo I— lo hace remontarse a los primerísimos tiempos del cristianismo. «A ver si va a ser el Grial», bromea alguien. Y Goddio es el primero en reír.

Las olas y las corrientes, subrayan los buceadores, convierten el fondo marino en un mundo cambiante que puede dar sorpresas cada día. Contra la indefinición de ese reino de sueños y espejismos ondulantes trabaja, campaña tras campaña, la voluntad férrea de Goddio, dispuesto a trazar en la bahía de Alejandría (en otoño bucean en Aboukir, en los yacimientos sumergidos de Canopo y Heraclion) la cartografía submarina de los reinos ahogados de los Ptolomeos y sus sucesores los romanos. Se diría una tarea imposible, sobre todo por la vastedad de ese desierto bajo el agua turbia, pero el explorador abre su ordenador en la cabina durante la comida y mientras se come un plátano muestra una asombrosa topografía virtual en la que figuran penínsulas, islas, puertos, palacios, templos, diques y calzadas desaparecidos.

Luego, desde la toldilla, frente al skyline de Alejandría punteado de alminares, señalará la apenas rizada superficie del mar a unos cientos de metros. Según él, ahí abajo está el Timonium, el retiro de Marco Antonio, y más allá la isla de Antirrodos, con un templito de Isis («construido en el siglo II antes de Cristo y destruido hacia el año 50») y un palacio real que habría pisado la mismísima Cleopatra. Localizaciones controvertidas, por supuesto, como lo ha sido durante años Goddio; pero él, sin achantarse, con una confianza en sí mismo a toda prueba, sigue haciendo otras nuevas. Es cierto que se ha vuelto más prudente; insiste en subrayar que usan el método científico de cualquier otra excavación arqueológica. Recuerda que lo que hacen cuesta mucho dinero: en el agua, subraya, excavar es siete veces más caro que en tierra. Revela que en esta campaña han descubierto una enorme estructura, «seguramente un nuevo palacio», de 110 metros de largo por 50 de ancho, en el extremo del antiguo cabo Lochias (el brazo que cerraba el puerto por el este; hoy lo que queda fuera del agua es Silsileh). La excavarán el año que viene. También han hallado este mes otros dos templos nuevos en la península hundida del Poseidium, uno de ellos probablemente consagrado a Heracles / Hércules. Se está demostrando, añade, que el recinto real (el complejo de puertos y palacios) era enorme, «y estaba más cerrado de lo que creíamos, protegido con diques y quizá con una gran cadena».

La tarde va cayendo con la embriagadora sensación de ese vino de Mareotis con el que, según sus enemigos romanos, Cleopatra se emborrachaba constantemente. Se confabulan el mar, el cielo intensamente azul y el sol recostándose al oeste de la bahía, en el lecho del faro desaparecido. El barco sigue meciéndose, acunando en su seno a las viejas piedras y bronces empapados. Esos objetos que atesoran los misterios de la antigüedad y de las profundidades para quien sepa descifrarlos.

«LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN SOMOS NOSOTROS»

Zahi Hawass irradia una energía abrumadora, rayana en el exceso. Lo que seguramente es inevitable en alguien que lleva sobre sus hombros el peso de los monumentos faraónicos de la tierra del Nilo. Dotado de una capacidad organizativa colosal y de una contagiosa pasión por su trabajo, Hawass, que se ufana de escalar la pirámide de Keops en 45 minutos, ha revolucionado la política cultural egipcia con medidas radicales. «Si no se los protege con medidas extremas, los monumentos del Antiguo Egipto desaparecerán en menos de 100 años», afirma en una entrevista en El Cairo mientras al otro lado de las ventanas, decenas de garcillas (Bubulcus ibis) que han nidificado sobre unos altos eucaliptos junto al zoo de la ciudad revolotean como jeroglíficos vivientes. «La verdadera maldición de los faraones somos nosotros», sostiene.

Tras los últimos análisis que han practicado a la momia de Tutankamón ha dicho usted con mucha seguridad que no fue asesinado.

Con los datos nuevos, la teoría del golpe en la cabeza, en la que sustentaban las hipótesis de asesinato, queda descartada. Me dirá que quizá lo envenenaron. Pero nosotros nos tenemos que ceñir a las evidencias, y estas indican que no hay ninguna prueba de crimen.

¿Usted personalmente cómo cree que murió?

No lo sé, quizá tuvo una muerte normal. A veces hombres jóvenes del Antiguo Egipto tenían un ataque al corazón. Es posible que no lo descubramos jamás. El misterio de Tutankamón nunca cesará.

¿Qué sintió al abrir en enero el sarcófago de Tutankamón y tenerle cara a cara?

Sentí... no sé si lo podré explicar. La realeza está en su cara. Sentí, sí, su magia y su misterio.

Usted no es un hombre al que detengan las supersticiones, pero tuvo pesadillas con las momias de dos niños halladas en el oasis de Bahariya que le persiguieron en sueños hasta que, dice, las volvió a juntar con la del padre. ¿No ha temido la maldición de Tutankamón?

Al meterlo en el escáner el aparato se apagó, lo que puede alimentar la leyenda. A la gente le gustan esas cosas. Yo, en realidad creo que la maldición somos nosotros. En el caso de Tutankamón es obvio quién salió perdiendo cuando lo encontraron: él. Acostumbro a no afeitarme el día que voy a entrar en una tumba cerrada, pero eso lo hago porque te proteges mejor de los posibles gérmenes. Se lo recomiendo. Las momias son cuerpos y se corrompen y, por cierto, emiten un olor espantoso.

Nos tiene a todos en vilo desde que se detuvo la exploración de los misteriosos conductos de la Gran Pirámide, los mal llamados conductos de ventilación.

La Universidad de Singapur nos va a enviar un robot y lo meteremos en octubre e iremos a ver qué hay detrás de esas puertas o piedras que hemos encontrado en los conductos. Tenemos que ir despacio, pero tengo la sensación de que detrás se encuentra escondida la verdadera cámara funeraria de Keops.

¡La verdadera cámara de Keops! ¿Qué habría ahí?

El cuerpo y el ajuar del rey, que nunca han aparecido.

Otra vez, pues, «cosas maravillosas», como diría Howard Carter.

Puede ser.

Hablando de cosas maravillosas, han encontrado ustedes al revisar la momia el pene perdido de Tutankamón. Apéndice nada baladí porque esencializa no solo el fin de la poderosa dinastía tutmósida (Tutankamón, el último faraón de la familia, murió sin descendencia viva) sino el deplorable trato dado por Carter a su momia.

Sí, lo hemos encontrado, entre la arena sobre la que está depositada la momia en el sarcófago. A Carter se le cayó seguramente mientras la manipulaba.

¿Le enfurece cómo trataron a la momia?

Yo en lugar de Carter nunca le hubiera arrancado la máscara de oro como hizo él. La puso al sol para despegarla y luego empleó un cuchillo. Nunca hubiera tratado ese cuerpo así. Lo destrozaron. Fue un gran crimen.

¿Preferiría que no hubieran encontrado la tumba?

Eso no. Enriqueció nuestro conocimiento. Es uno de los grandes hallazgos de la arqueología. Hay que valorar las grandes aportaciones que Carter hizo.

A usted no le gusta que se exhiban las momias. ¿Es cierto que es partidario de retirarlas e incluso de cerrar la Mummy Room del Museo Egipcio de El Cairo?

En tres años vamos a sacar todas las momias reales de ese museo para trasladarlas al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat, en el viejo Cairo, donde las mostraremos de una manera digna. Pero a mí, personalmente, me gustaría que esas momias volvieran a sus tumbas. Las momias no han de estar en museos, es como maltratarlas. Lo que sí vamos a hacer es escanear todas las que podamos con la máquina que usamos para Tutankamón.

Ese museo del que habla forma parte de la nueva red de centros que se proyecta.

Sí, tenemos 13 museos nuevos en marcha, estamos cambiando las ideas al respecto de lo que debe ser un museo, adaptándolas a los tiempos. No se trata solo de ver momias y ataúdes, sino de contar y hacer comprensible e interesante la historia. Entre estos nuevos museos se cuentan el Gran Museo de Egipto, en Giza, que será el mayor museo de antigüedades y albergará los 5.000 objetos de la tumba de Tutankamón actualmente en el Museo Egipcio, el Imhotep Museum en Saqqara, o el Crocodile Museum en Kom Ombo.

¿Y qué será del viejo Museo Egipcio?

Se dedicará a la historia del arte faraónico y será renovado de arriba abajo.

¿Qué opina del museo del barco solar junto a la Gran Pirámide? Es feo, ¿no?

Horrendo. Entorpece la visión de la pirámide y afea toda la vista de Giza. Mi idea es sacarlo de ahí y llevarlo a otro sitio.

Tuvo usted muchos problemas con los que denomina «piramidiotas», partidarios de la peregrina teoría de que las pirámides son más antiguas que los egipcios.

Eso ha cesado, por suerte. Afortunadamente, la gente empieza a tener más interés en lo que hacemos en Giza, como la excavación de las necrópolis de los trabajadores que construyeron las pirámides, que en esas cosas aberrantes. Fue muy malo, pero ha pasado. ¿Por qué debía permitir la acción de aficionados que se creían con derecho a perforar en las pirámides? ¡Que se vayan a hacer tonterías a sus países! Ha habido personas que se han vuelto muy locas con esas ideas, incluso oímos de algunos estadounidenses que querían suicidarse en el interior de la Gran Pirámide.

Se le ha reprochado dar tratos de favor.

Nunca cometeré el error de Carter de dar exclusivas. National Geographic Channel, por ejemplo, ha podido realizar un documental sobre el análisis a Tutankamón porque brindó la mejor oferta de financiación del escáner. Pero la información obtenida se ha distribuido a todo el mundo, y las fotos las vamos a poner en Internet.

¿Qué opina de las misiones españolas en Egipto?

Hacen muy buen trabajo.

¿Cree usted que el Valle de los Reyes está agotado?

No. La arena de Egipto esconde mucho todavía. Calculo que no hemos descubierto aún más del 30% de lo que hay en el país. En el Valle, concretamente, aún quedan tumbas reales por descubrir. Como la de Amenofis I.

Nicholas Reeves busca la tumba de Nefertiti en el Valle.

Hemos parado ese proyecto.

Lo de la supuesta momia de Nefertiti fue un chasco.

La gente lanza especulaciones como forma de hacerse famosa. Estoy harto de esas cosas. El caso que menciona es especialmente deplorable porque la momia que esa investigadora, Fletcher, identificó como la de Nefertiti es en realidad la de un hombre.

Es usted muy radical en la defensa de las antigüedades. Ha cerrado, por ejemplo, la tumba de Nefertari.

Hay que buscar un equilibrio entre las necesidades del turismo y la obligación de proteger los monumentos. Y hay que detener las excavaciones para concentrarse en la investigación y la protección de lo ya conocido.

Usted tiene fama de duro, pero es a la vez un romántico. Y, cosa extraña para un arqueólogo, ¡le tenía miedo a la oscuridad!

Lo extraño sería alguien que no le tuviera miedo a nada, ¿no le parece?

LA DAMA DEL OBELISCO

Esta entrevista empieza y acaba con un obelisco. En el inicio de la larga y fecunda carrera de la egiptóloga francesa Christiane Desroches Noblecourt (París, 1913), la gran dama de la disciplina, su faraona, la corajuda mujer que militó en la Resistencia contra los nazis, fue decisiva en el salvamento de los templos de Nubia —entre ellos el de Abu Simbel— que iban a ser anegados por la gran presa de Asuán, se ganó el respeto del general De Gaulle y ha sido capaz de escudriñar en los secretos más íntimos de la reina Hatshepsut (a la que ha dedicado un libro sensacional recién publicado en España por Edhasa), hay un obelisco. Uno de los más bellos e impresionantes. El que se alza desde 1833 en la plaza de la Concorde parisiense. Consagrado a Ramsés II y arrebatado de su emplazamiento original en el templo de Luxor por una expedición francesa, el milenario monolito despertó la pasión por Egipto de una niña a la que nada le parecía más maravilloso que ir con su abuelo a admirar los jeroglíficos grabados profundamente en la pétrea carne de granito rosa. «Eran para mí momentos excepcionales», rememora la nonagenaria pero enérgica egiptóloga, a la que una foto de 1921, de su clase del liceo Molière, muestra como una pequeña escolar de aspecto deliciosamente travieso. «Egipto estaba verdaderamente presente en mí desde entonces y me ha dado mucho durante toda mi vida. El antiguo Egipto nos ofrece un mensaje de sabiduría y belleza».

Hoy, en esta hermosa tarde de primavera que engalana París la víspera de la entrevista con madame Desroches Noblecourt, el obelisco se yergue como si quisiera horadar el cielo y su dorado piramidión estalla bajo el sol en una orgía de esplendor ramésida. Tal parece que la deportada aguja de piedra se soñara, con este tiempo radiante, de nuevo en su antigua Tebas, atalayando las procesiones sagradas de Amón y abanicada por las banderas divinas, flameantes en los largos mástiles del templo. Cruzar hacia el alto betilo sorteando los automóviles que circulan por la plaza resulta harto arriesgado, pero una visita al monumento reportará un buen puñado de puntos mañana ante Desroches Noblecourt, mujer de carácter donde las haya y presta a arrebatos de genio que han devenido legendarios (es célebre su rifirrafe con Jacqueline y Aristóteles Onassis en el Valle de las Reinas en 1974, en el curso de una agitada excursión por las tumbas).

Al pie de la gran estaca de piedra, dos voluptuosas turistas alemanas atacan con ávidos lengüetazos sendos helados, componiendo una imagen perturbadora. Quizá no es el mejor momento para recordar que en 1993 se le colocó un inmenso preservativo al obelisco en el marco de una campaña antisida. En fin, el monolito puede verse como el epicentro de la egiptología francesa, un dedo de piedra de 220 toneladas que lleva desde Champollion (incitador de su traslado) hasta Desroches Noblecourt, y que ha visto pasar (véase el estupendo Le grand voyage de l’obélisque, de Robert Solé. Seuil, 2004) las cenizas de Napoleón, los revolucionarios de la Comuna, los tanques de Leclerc y hasta al mismísimo Ramsés II, a cuya momia, de visita en París para ser sometida a tratamiento antihongos en 1976, se llevó a dar una vuelta a la Concorde por instigación de la propia Desroches Noblecourt, que en el curso de ese viaje también hizo volar al faraón —soberano prodigio— sobre las pirámides de Guiza.

«Dios perfecto, señor de las Dos-Tierras, User-maat-Ra, hijo de Ra, señor de apariciones, Ramsés-meriamón, dador de vida como Ra». El entrevistador se repite esta inscripción del obelisco como una letanía mientras, algo acongojado, asciende en el ascensor al piso de la egiptóloga en el cuco distrito 16, un reducto tradicional de la burguesía republicana parisiense. Abre la asistenta y hace pasar a un elegante saloncito donde espera de pie, con aire decidido, la famosa egiptóloga. Su apariencia de entrañable abuelita apenas disimula una personalidad tan arrolladora que parece absorber todo el espacio a su alrededor, hasta el punto de que resulta difícil percibir los detalles de la habitación. Solo más tarde se disciernen un biombo; un jardín en la terraza, con la figurita de un ibis; los retratos de su marido, André Noblecourt, y de un vicealmirante —su hermano—, y una mesa de trabajo sembrada de libros, memorias de excavaciones, fotografías (anotar que una es de la gruta sagrada del Valle de las Reinas, que ella misma descubrió e investigó, granjea una mirada aprobadora de madame Desroches Noblecourt) y algunos objetos. La estudiosa se apoya en un bastón. «Me he hecho operar la rodilla. La artrosis, no la vejez». No obstante, durante la conversación se levantará a buscar un libro y, llevada de su energía, atravesará la sala sin apoyo alguno. Sentada ante su interlocutor en una butaca tapizada de color lapislázuli, el color de los faraones, la egiptóloga adornará su inteligencia con una inesperada coquetería y cerrará un botón más de la blusa sobre el pecho.

¿Le ha mordido alguna vez una cobra?

No, nunca me ha picado ninguna serpiente. He tenido suerte. La verdad es que, pese a que la cobra Meretseger fuera la patrona de la santa cima tebana, no puedo ni verlas. Edfu, cuando excavábamos antes de la última guerra, estaba lleno de cobras. En 1940 tuvimos que limpiar de serpientes nuestro campamento en Karnak porque estaba infestado. Me convertí en una experta en suero antiofídico. A algún colega sí le picaron. Una vez me trajeron a un hombre al que le había mordido una, enorme, y al no dar resultado las curas tradicionales le sané dándole a beber whisky y haciéndole correr, algo que recordaba que mi tatarabuelo había hecho con un enfermo de escorbuto en el sitio de Sebastopol. Pasó 48 horas espantosas, pero luego me dijo: «Que Alá me perdone, pero para volver a beber eso me haría picar otra vez».

¿Sigue yendo por Egipto?