Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

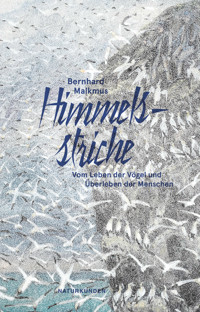

»Dieses Buch leuchtet die Beziehung zwischen Landschaften und Leben mit großer gedanklicher Spannkraft aus. Was für eine sprachliche Schönheit in einer Welt, die vergessen hat, dass wir nicht gemacht, sondern geboren sind!« — Marica Bodrožić »Bernhard Malkmus ist ein besonderer Schriftsteller: ein scharfsichtiger Beobachter der Natur, ein feinsinniger Umweltethiker und ein herausragender Sprachstilist.« — Robert Macfarlane Der englische Nordosten ist eine Landschaft, an der sich die systemische Veränderung der Biosphäre durch 250 Jahre technischer und sozialer Revolutionen ablesen lässt: Hier wurden bis vor kurzem die reichsten Kohlevorkommen Großbritanniens abgebaut, hier lagen um 1900 die größten Werften der Welt, hier verändern immer noch riesige Chemieagglomerate den Stoffwechsel der Erde. Umsäumt von der geheimnisvollen Nordseeküste im Osten und düsteren Heidegebirgen im Westen ist dieses englisch-schottische Grenzland, um das schon römische Truppen, irische Missionare, Wikinger, berüchtigte Grenzräuberbanden gekämpft haben, auch ein wichtiges Brutgebiet für zahlreiche Vogelarten. Die »Himmelsstriche« der Seevögel – so bezeichnet Bernhard Malkmus sowohl die Gegenden, in denen diese Flugkünstler zuhause sind, als auch die Kalligrafien, die sie in die Lüfte zeichnen. Doch seit einiger Zeit wütet in diesem Vogelparadies das Grippevirus, das in der industriellen Tierhaltung hochgezüchtet und von Zugvögeln auf der ganzen Welt verbreitet wurde. Als Malkmus auf seinen Streifzügen immer mehr Kadaver findet, beginnt er, den Tieren ein literarisches Denkmal zu setzen. Himmelsstriche ist die reizvolle Verbindung von Reisetagebuch und Essay, in der Natur- und Kulturgeschichte verwoben werden: Ein Gesang auf das Meer, eine Hymne auf die Anmut und Widerstandskraft der Seevögel, eine Meditation über Heimat und Migration, eine Suche nach Worten der Trauer angesichts der Artenausrottung um uns. Finalist des W. G. Sebald-Literaturpreises.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernhard Malkmus

Himmelsstriche

Vom Leben der Vögel und Überleben der Menschen

NATURKUNDEN

Allen Tieren gewidmet, die während des extrem warmen Jahreswechsels 2022–2023 vorzeitig aus Winterschlaf oder Winterstarre aufbrachen in einen sicheren Tod.

NATURKUNDEN Nº 112 herausgegeben von Judith Schalanskybei Matthes & Seitz Berlin

Inhalt

Diesseits des Tweed. Jenseits des Tweed

Vogelgrippe

Vogelperspektive

Vogelstimmen

Vogelfelsen

Mutterland

Tiefenzeiten

Vogelzug

Vogeltod

Vogelinsel

Ende des Sommers

Kerzenvogel

Zwischen den Jahren

Vogelrevier

Vogelwissen

Hast du einen Vogel?

Dank

Register der erwähnten Vogelarten

Abbildungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Diesseits des Tweed. Jenseits des Tweed

Es war der Zufall, der uns an die Küste Northumberlands im Nordosten Englands versprengte wie Irrgäste unter Vögeln, die von tropischen Wirbelstürmen in die falsche Himmelsrichtung geschickt werden. Als wir an einem Winterabend – es war Silvester – mit Sack und Pack in Whitley Bay ankamen, hing der Vollmond wie eine chinesische Laterne über der schwarzglänzenden Nordsee. Unsere neue Wohnung lag auf einer Felszunge im Meer, am Ende einer terrace – einer dieser typisch britischen Häuserreihen, die sich wie Endlosbänder über die ganze Insel ziehen. Kaum vorstellbar, dass dieses Endlosband nicht auf der anderen Seite der Nordsee in Norwegen, auf der Höhe von Stavanger oder im Lysefjord etwa, wieder zum Vorschein kommt und sich dort weiterschlängelt. Klein wirkte alles, wie für Hobbits geschaffen. Unsere enkelreichen Vermieter mit ihren seewindgegerbten Gesichtern hatten uns Milch in den Kühlschrank und einen erleuchteten Plastiktannenbaum ins Wohnzimmerfenster gestellt. Von dort aus überblickten wir eine kleine felsige Bucht nach Nordosten hin. Wir mussten nicht sternkundig sein, um den Weg zu unserer neuen Adresse zu finden: Southcliff.

Am nächsten Morgen, dem Neujahrstag 2018, untersuchten wir die Schmugglerhöhlen in den Felsabstürzen am Ende unserer Klippe. In der ersten watete ein Rotschenkel durch eine brackige Pfütze im Sand, aus der zweiten zischte ein Eisvogel, der, wie wir bald erfahren sollten, bereits Gesprächsthema in den umliegenden Pubs war, und so ging es weiter. Schon nach wenigen Tagen hatten wir und unsere beiden Kinder Bekanntschaft mit den meisten unserer Nachbarn dieses Winters geschlossen: mit Chris und Maggie über uns, mit Alan und Alex nebenan; mit Sanderling und Steinwälzer am Strand, mit Austernfischer und Alpenstrandläufer auf den sich weit ins Meer erstreckenden Riffen. Rasch fühlten wir uns zu Hause an der Grenze zwischen Land, Wasser und Himmel, auf der zu leben bedeutet: mit den Elementen per Du zu sein.

Wir wohnten unter Seevögeln, suchten ihre Gesellschaft, folgten ihren Zügen, lauschten ihren Rufen. Wenige Jahre später, im Frühsommer 2022, spülten die Wellen an den Stränden von Whitley Bay und Cullercoats häufig Vogelkadaver an. Auch während des Herbstes und den gesamten Winter hindurch fanden wir bei Strandwanderungen immer wieder tote Trottellummen, Basstölpel und Papageientaucher – zu einer Jahreszeit also, da diese Arten eigentlich auf hoher See leben und nie an den Küsten zu sehen sind. Fast alle von ihnen waren – und sind – Opfer der Vogelgrippe.

Ich begann daraufhin, genauer als sonst Tagebuch zu führen und gegen das schleichende Massensterben um uns herum anzuschreiben. Immer schon von der Wirklichkeit überholt, dokumentiert dieses Tagebuch doch nur sein eigenes Scheitern. Die dabei entstandenen Texte sind Meditationen über die wilde Anmut und Überlebenskunst der Seevögel, sie handeln von Erlebnissen unverhoffter Artenfülle vor unserer Haustür und im englisch-schottischen Grenzland an den Rändern einer sich unablässig ausbreitenden Artenleere. Es geht darin um die Kreisläufe, in denen das Leben sich seine Wege sucht, und um das große Sterben im Anthropozän.

Was bedeutet es, in einer Kultur zu leben, die immer tiefere Löcher ins Lebensgewebe reißt und unser Bewusstsein dafür, dass wir Teil ebendieses Gewebes sind, im gleichen Maße zum Erlöschen bringt? Was von der uns umgebenden Lebendigkeit können wir heute so bewahren, dass es uns, in unserer Innenwelt verkapselt, morgen noch an eine Außenwelt erinnert? – Daran, dass wir mit anderen Lebewesen geworden und keine Schöpfung aus dem Nichts sind; daran, dass wir Teil der Geschichte des Lebens und nicht der Planungswut des Menschen sind; daran, dass wir geboren sind und nicht gemacht.

Zwischen den Zeilen, die in den folgenden Kapiteln einen vollen Jahreskreis beschreiben, läuft immer die unausgesprochene Frage nach der Sprache mit: Woher eine Sprache nehmen für die Kiebitze und Wachtelkönige, die verstummt sind? Wie unserer naturvergessenen Gegenwartsprosa die Ausdruckskraft fürs Stirb und Werde um uns herum abringen – und die Spannkraft für die Trauer, wenn aus dem Sterben kein Werden mehr wird? Welche Sprache unseren Kindern und Enkeln hinterlassen? Wird für sie das Schillern eines Schillerfalters und das Segeln eines Segelfalters nur gewesen sein und schließlich aus dem Sprachgedächtnis verschwinden? Mit welcher Sprache können wir an dieses Schillern und Segeln, an das kecke Flöten des Kiebitzes und das bauchrednerische Knarren des Wachtelkönigs erinnern?

Nordostengland ist nach Südwesten hin von den mächtigen Amphitheatern der North Pennines begrenzt: ein altes, von eiszeitlichen Gletschern abgehobeltes und von atlantischen Regenstürmen ausgewaschenes Kalk- und Schiefergebirge, das der Dichter Wystan Hugh Auden auf Deutsch sein »Mutterland« nannte (auch wenn er in Birmingham aufgewachsen war). Für ihn herrschte dort oben eine andere, heilsame Zeitlichkeit. Von der Nordabdachung der Pennines überblickt man das Tal des River Tyne, der schließlich durch Newcastle fließt und bei Tynemouth, zwei Strände südlich von Whitley Bay, in die Nordsee mündet. Weiter im Norden schlängelt sich – nur im Fernglas erkennbar – der Hadrian’s Wall über die alten Hügel. Von Bowness-on-Solway an der englischen Westküste bis nach Wallsend am Nordufer des Tyne nahe der Mündung erstrecken sich die geschleiften Reste des 73 Meilen langen Bauwerks, mit dem sich die Römer unter Kaiser Hadrian im zweiten Jahrhundert die gewitzten Kaledonier vom Leib halten wollten. Dahinter – im Dunst nicht mehr auszumachen – erheben sich die breiten Heide- und Torfhügel der Cheviot Hills, die schließlich ins Tal des River Tweed abfallen. Dessen Unterlauf markiert heute die Grenze nach Schottland, das 1707 mit England zu Großbritannien zusammengeschlossen wurde.

Jenseit des Tweed lautet der Titel von Theodor Fontanes Reisereportagen aus dem Jahr 1858 über ein Land, das schon die Romantiker mit ihren Sehnsüchten überschrieben hatten. Diesseits und jenseits des Tweed wehen heute so viele Flaggen wie nirgendwo sonst in den Vorgärten dieser Insel: das rote Georgskreuz südlich und das blaue Andreaskreuz nördlich des Flüsschens. Ganz abgeschlossen scheint die Vereinigung also dreihundert Jahre später noch nicht, auch wenn King Charles – wie einst seine verstorbene Mutter Elizabeth – die Gemächer auf Schloss Balmoral in den schottischen Cairngorm Mountains jederzeit denen auf Windsor vorzieht. Der Brexit hat überdies alte Gräben wieder vertieft: Das geografisch abgelegene Schottland liegt in der politischen Vorstellungswelt seiner Bewohner näher am Kontinent als das von Empire und Commonwealth träumende England.

Landschaftlich beginnt hier im Nordosten Englands – dem ›Dreiflüsseland‹ zwischen River Tyne, River Wear und River Tees – bereits Schottland. Die Farben entlang der Küste leuchten anders im Antlitz des Meeres als weiter südlich, und nicht selten schüttete uns der Nordwind während unserer Jahre in Northumberland das klare Licht der Highlands wie eine Ladung klirrender Eiswürfel vor die Haustür. Von der Suche nach diesen Farben und diesem Licht handeln die folgenden Seiten – und davon, wie uns die Seevögel dabei halfen.

Vogelgrippe

who of us

is ever ready?

— Linda France, »Le Temps II«

Montag, 2. Mai 2022 Dunkle Wolkenschlieren am wässrigen Horizont: Darunter liegt die Nordsee in einem Meer aus Grau. Im Zenit helle Einfallstore des Lichts. Strahlenbündel zwischen Schwarz und Weiß fächern sich in die Weite: vom Grollen eines aufziehenden Gewitters bis zum Versprechen einer sich hinter der Wolkendecke ankündigenden Bläue. Alles fließt in ständigem Wandel – von Schauern durchstrichelt – ineinander, scheidet sich wieder voneinander unter dem unsichtbaren Himmelszelt, das sich über die Küste von Northumberland spannt.

Dreiundzwanzig dieser Schattierungen von Grau hat der Freiberger Begründer der modernen Geologie Abraham Gottlob Werner Anfang des 19. Jahrhunderts in seiner Farbnomenklatur zur Bestimmung von Mineralien in Worte gefasst – und alle dreiundzwanzig schwimmen und leuchten an diesem Abend in dieser unermesslich weiten Enge. Dort, im Nordwesten scheint es, als flackerten farblose Nordlichter durch gespenstische Schwarz-Weiß-Kontraste: dunkelzornige Zacken, hellgleißende Wolkenzinnen. Aufgelockert schneeweiß dagegen die Bewölkung im Süden – eine Farbe, die sich auch im Brustgefieder der Lachmöwe oder im »Kelch eines Schneeglöckchens« findet.

So beschrieb der Pflanzenmaler Patrick Syme Farbtöne von Gesteinen, die er 1814 in einem Katalog mit 110 Einträgen als Werner’s Nomenclature of Colours im Auftrag von Werners schottischem Schüler Robert Jameson, Professor für Geologie in Edinburgh, herausgab. Syme ergänzte Werners ursprüngliche Farbbestimmungen durch Vergleiche aus der Tier- und Pflanzenwelt und bettete sie damit in die belebte Welt ein. So ließ er Farben neu sichtbar werden. Aus einem wissenschaftlichen Leitfaden war ein poetisches Weltbuch geworden. Charles Darwin hatte es während seiner Weltreise auf der Beagle im Gepäck und mischte sich in seinen Tagebüchern die Geobotanik Südamerikas und die Artenvielfalt der Galapagosinseln aus Werners und Symes Farbtöpfen zusammen.

Die Farbe des Aragonits glänzt an diesem Abend über Coquet Island, es ist der violettweiße Farbton, den Syme auch in der Blüte des Storchschnabels und an der »Stelle zwischen Hals und Rücken der Dreizehenmöwe« aufschimmern sieht. Die Insel liegt vor dem Mündungsdelta des torfigen River Coquet, der sich aus den Heidelandschaften und Hoch mooren im Grenzgebiet zwischen England und Schottland in weiten Bögen herabwindet durch eine Regenlandschaft, die im Sommer und Herbst übersät ist von kleinen glockenförmigen purpurnen Heideblüten, bereiften blauen Rauschbeeren und prallrunden schwarzen Krähenbeeren. Im Grünlichweiß über der offenen Nordsee würde der schottische Maler vielleicht die Färbung der »Kloakenfedern des Wintergoldhähnchens« erkennen; und hinter mir über dem Festland, im Westen, türmen sich Gewitterwolken übereinander, so tintendunkel wie die »Früchte des Bittersüßen Nachtschattens«. Der Seewind schäumt mit herrischen Bewegungen die Wasserfarben auf, taucht die Gräue in immer neue Lichtquellen.

Symes Fähigkeit, verschiedenste Erscheinungen der Natur miteinander in Verbindung zu setzen, zeugt von der Kraft naturkundlicher Anschauung. Eine solche Vertrautheit mit der belebten und unbelebten Natur muss vielen Menschen zu seiner Zeit selbstverständlich gewesen sein. Wenn es die Einbildungskraft der Zeitgenossen befeuerte, sich das Leberbraun eines Halbopals als die Farbe eines Kernbeißerflügels vorzustellen oder das Grünlichgrau der Grauwacke als Eschenrinde, dann liegt die Vermutung nahe, dass sie sich selbst als Teil dieses Netzes aus lebendigen Bezügen verstanden.

Aus den Regenschraffuren über der Coquet-Mündung gleitet an diesem Sommerabend hie und da ein zielstrebiger Flügelschlag, durchschneidet gleichermaßen kraftvoll wie mühelos die Luft. Kaum hat sich diese Bewegung abgesetzt von den Wolkenbänken ins Offene, sinkt sie wieder in diese zurück. Erst mit dem Fernglas gelingt es mir, das Flugbild schärfer aus ihnen herauszulösen: eine Seeschwalbe. Die weit nach hinten gebogenen sichelförmigen Schwingen, der ebenso lässige wie zielstrebige Flügelschlag, der rhythmische Puls, mit dem der Vogel sich dem Seewind überlässt: schlagen, schlagen, tauchen; schlagen, schlagen, tauchen. Das Tier schwingt sich elastisch durch die verwirbelten Luftströmungen, im völligen Gleichmaß seiner Bewegungen und ohne jede Hast. Die Färbung von Kopf und Schnabel kann ich nicht erkennen. Wahrscheinlich ist es eine Küstenseeschwalbe (Arctic tern), es wäre die erste des Jahres.

Ständiger Wandel der Wolken: Bänder–Bänke–Mauern–Türme–Fahnen–Laken–Schleier–Tränensäcke: lichtbringendes Zittern der Zufälligkeiten. Mir kommt das Wort ›Himmelsstriche‹ in den Sinn, mit dem ursprünglich die Bahnen der Gestirne im Himmelsgewölbe beschrieben wurden. Bis ins 18. Jahrhundert ein geläufiger Ausdruck für ›Himmelsrichtungen‹; schon bei Alexander von Humboldt und seinen Zeitgenossen allerdings: ein Synonym für ›Gegend‹ oder ›Region‹, analog zu Landstrich – dreidimensionaler jedoch, unsere Erdexistenz »bezüglich des klimas« in den Blick nehmend, wie die Gebrüder Grimm ins Deutsche Wörterbuch notieren. Heute gilt der Begriff als ausgestorben.

Im launischen Wettergeschehen gehe ich unter dem Schutz eines Eierschalenhimmels, der jederzeit zerspringen könnte, in den Abend.

Samstag, 7. Mai 2022 Heute an den höchsten Stellen des Hadrian’s Wall: Der Atlantik schiebt unermessliche Wolkenmassen aus dem Westen heran, die von den Bergwinden hier oben lustvoll zerrissen werden. Dieser Nordland-Limes der Römer gegen die Pikten und Kaledonier macht sich die klippenartigen Nordabbrüche aus hartem Dolerit strategisch zunutze und schlängelt sich ansonsten an den höchsten Hügeln entlang durch diese Landschaft. An den Ruinen der Wehranlagen bleiben große Nebelschwaden hängen – Fetzen aus dem Mantel eines Riesen, der gerade im Sauseschritt über uns hinweggezogen ist. Die Wolken werden so schnell durcheinandergewirbelt, dass die Sonne immer wieder Gelegenheit hat, ihr Licht durch Himmelslöcher hindurch über diese graugrüne Landschaft auszugießen. Sofort leuchtet ein kleiner Landschaftsausschnitt golden und bronzen auf und versinkt lautlos wieder hinter Fetzen aus atlantischen Schleiern. Nach Süden und Südosten hin wischen uns zornige Böen immer wieder tiefe und weite Blicke ins Tal des Tyne und hinüber zu den Hochmooren der North Pennines frei.

Lange Rast unterm Schutz der Sycamore, eines freistehenden Bergahorns, der mit seiner formschönen Krone eine tiefe Einkerbung im Verlauf des Hadrian’s Wall füllt. Für viele Besucher ist der Baum die Seele dieser Himmelsstriche. Beim Rückweg entlang der Mauer kurz vor den Fundamenten der einstigen römischen Kaserne Homesteads plötzlich ein Wummern in der Luft – tiefe Bassregister, die dann in satten Tönen nach oben klimmen. In den grauweißblauen Wasserfarben des Himmels können wir nichts erkennen – aber da ist es wieder, eine schwerfällige Frequenz, die sich mit jedem Schlag erhöht: das Balzmeckern einer Bekassine (common snipe), auch Himmelziege genannt. Um dieses Geräusch hervorzurufen, windet sich das Männchen etliche Dutzend Meter in die Höhe und lässt sich dann plötzlich nach unten fallen, während es die beiden äußeren Steuerfedern des Schwanzes spreizt. Der Luftwiderstand erzeugt das unverwechselbare meckernde Wabern, dem die in Grashorste, Torfkuhlen oder römische Steinwälle geduckten Weibchen hier oben wohl gerade angeregt lauschen, während wir, von der hereinbrechenden Dämmerung verschluckt, absteigen.

Nachtrag Herbst 2023: In der Nacht zum 28. September wurde the Sycamore gefällt, vermutlich ein Rachedelikt für Weidebesitzstreitigkeiten in der Region, wie sich später herausstellt. Der öffentliche Aufschrei und die Medienaufmerksamkeit sind enorm. Von »Entheiligung« ist oft die Rede. Warum aber hatte sich nicht schon längst ein Hain bilden können um diesen vereinzelten Baum inmitten überweideter Hügel? Bereits John Muir hat diese selektive Wahrnehmung als ein Grundproblem für den Naturschutz erkannt: »Wenn wir eine Kiefer inmitten eines Marktplatzes pflanzten, welche Bewunderung würde sie erregen! Doch wer ist sich der vielen Kiefern in den freien Wäldern bewusst, auch wenn sie für alle zugänglich sind?« Vielleicht schafft es die gefällte Sycamore jetzt, das entstehen zu lassen, was die lebende Sycamore nie geschafft hat: ein grünes Band auf beiden Seiten des Hadrian’s Wall.

Montag, 9. Mai 2022 Als Caspar David Friedrich sein Gemälde Der Mönch am Meer 1810 auf der Berliner Akademieausstellung zeigte, stürzte er damit einen der Besucher, Heinrich von Kleist, in eine tiefe existenzielle Krise. Als Redakteur der Berliner Abendblätter schrieb Kleist eine ursprünglich von Clemens Brentano verfasste Bildkritik völlig um und prägte dem neuen Text unter dem Titel Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft seine zwiespältigen Gefühle beim Betrachten des Gemäldes ein:

Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da […], und da es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts, als den Rahm, zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären.

Diese offene Leere und Schutzlosigkeit, von der Kleist glaubt, »man könnte die Füchse und Wölfe damit zum Heulen bringen«, ist die Heimat der Seeschwalben – eine »unbegrenzte Wasserwüste« zwischen Himmel und Meer. Den Großteil des Jahres verbringen sie in dieser Wasserwüste. Ihre Zugrouten folgen den Neigungswinkeln der Erdmagnetfelder, der Rotation von Sternbildern und den Winden, von denen sie sich in einem ozeanumspannenden S über die Wendekreise und die Passatzonen treiben lassen. Doch das ihnen fremde Element der Erde tragen sie als inneren Kompass immer in sich – als Herkunft und Zukunft, als Versprechen neuer Generationen.

Viele dieser Versprechen liegen auf Vogelfelsen, wie auf Coquet Island oder auf den Farne Islands etwas weiter nördlich, nahe der schottischen Grenze. Nur für die kurze Brutsaison von Mai bis Juli lassen sich Seeschwalben überhaupt auf das Feste ein. Das restliche Jahr verbringen sie damit, dem Sommer hinterherzufliegen. Das gelingt nur, weil sie sich nie den Winden aufdrängen. Zwischen ihren Nistplätzen auf der Nordhalbkugel und ihren Jagdgründen im Südatlantik legen die Küstenseeschwalben jedes Jahr beinahe die Strecke des gesamten Erdumfangs zurück – immer Aug in Aug mit der »Uferlosigkeit«, die Kleist die Augenlider aus dem Gesicht schnitt. Eine auf den Farne Islands besenderte Küstenseeschwalbe legte in zwölf Monaten die sagenhafte Strecke von 90000 Kilometern zurück, mehr als zwei Erdumrundungen.

Lyonel Feininger malte während seiner Jahre an der Ostsee einen Gegenentwurf zur existenziellen Einsamkeit Friedrichs. Sein Gemälde Vogelwolke von 1926 übernimmt die Grundkomposition Friedrichs, rückt die zentrale Rückenfigur weiter nach links, durchwirkt den kobaltdunklen Himmel mit den hellen seidenen Blautönen »nach dem Sturm«, wie der ursprüngliche Titel nahelegt, und lässt vor diesem erneuerten Lichtversprechen eine abstrakte Wolke in Vogelform erstehen. Seeschwalbe aus Himmelsstrichen. Bildwerdung einer übersehenen und vergessenen Wirklichkeit: Wir sind immer schon umgeben von den Zugbahnen, Wildwechseln, Duftmarkierungen von Tieren. Die Leere des Himmels ist in den meisten Regionen der Erde und zu den meisten Jahreszeiten nur die Unschärfe des menschlichen Blicks. Fast überall wölben sich die Bahnen des Lebens als unsichtbare Himmelsstriche über uns, umspannen uns Vögel mit ihren Wanderrouten, die durchkreuzt werden von den immer dichteren Netzen des Flugverkehrs und den Signalwegen der Satelliten. Sie erinnern uns daran, dass noch Lieder zu singen sind jenseits der Menschen.

Sonntag, 15. Mai 2022 Die Ebbe hat den Horizont weit aufgemacht am Strand von Whitley Bay. Vereinzelte Tonfetzen von Lach- und Silbermöwen über dem Rauschen der Brandung. Die Mittagssonne steht am Zenit, irgendwo in ihrer Lichtkuppel schraubt sich eine gleichermaßen kräftige wie ermattete Stimme – schon ganz weit oben – an der Wendeltreppe des eigenen Gesangs empor. Eine Feldlerche (skylark), so hoch, dass sie die Erdkrümmung und den Sommer schon vor sich liegen sehen muss. Dann: ein plötzlicher Absturz, stummer Klangregen fällt über den kleinen Golfplatz oberhalb der Steilklippen, als würde der kleine Vögelkörper den Kampf seiner Stimme gegen die Schwerkraft aufgeben für einen langen Atemzug, als würde das Herz der lebenden Welt aussetzen für zwei Schläge. Apnoe. Taumel durch die Wellen des Sonnenlichts zurück in meinen Gesichtskreis, erdinniger Schwung nach unten, der sofort wieder in ein Erklimmen übergeht: Entlang der steil in die Höhe gesungenen Tonstufen zieht die Lerche hinter sich das schwere Netz aller schweigenden Vögel mit in die Höhe. Eine einzige Flöte, die eine gesamte Orchesterpartitur spielt.

Lukrez schreibt an einer Stelle in De rerum natura, die menschliche Musik sei durch die Imitation des Vogelgesangs entstanden. Ich habe noch kein triftiges Argument gehört, das diese These widerlegt hätte – und glücklicherweise auch keinen Beweis dafür. So gleicht sie eher einem Glaubensbekenntnis. Es dürfte das kürzeste sein in der Geschichte der Ästhetik.

Donnerstag, 26. Mai 2022 Heute in Newcastle die ersten wenigen Mauersegler (swift) des Jahres gesehen. Die Pfeile ihrer schrillen Rufe vor sich herschießend, jagen sie um Häuserkanten, ziehen Loopings über Dachfirste, schlagen Purzelbäume durch Straßenschluchten. Ein quirliger Luftgeist, der seine eigene schwerelose Leibhaftigkeit aus purer Lebenslust wie Sichelscheiben durch den Nordwind schleudert. Eine Sichel voraus, zwei-drei–vier–fünf–sechs–sieben hinterdrein, die sich alle in einer halsbrecherischen Linkswendung zu einer perfekten Staffel anordnen, durch die ein leichtes Zittern läuft, mit dem eine kaum merkliche Zurücknahme des Tempos eingeläutet wird. Heißa, sie haben es wieder geschafft! – Und das heißt ja wohl auch, wie Ted Hughes in seinem Mauersegler-Gedicht Swift jubelt, dass der Globus sich noch weiterdreht und die Schöpfung noch einmal mit frischen Sinnen aufgewacht ist.

Samstag, 4. Juni 2022 Am Strand des Fischerdorfs Beadnell liegen auch heute noch gelegentlich die traditionellen, coble genannten Fischerboote der englischen Nordostküste – in kräftigen Farben getünchte und gelegentlich mit stilisierten Gesichtsmasken bemalte Nachen mit ungewöhnlich flachem Boden und stark hochgezogenem Bug, die an die besonderen Bedingungen der Region angepasst sind: Die Küstenlinie weist nur wenige Stellen auf, an denen Boote in der See liegend vertäut werden können, deswegen müssen sie oft auf den Strand gezogen werden. Gleichzeitig erfordert die raue Nordsee eine gewisse Hochseetüchtigkeit, daher die zusätzlichen Bugverstrebungen, die den Booten ihre charakteristische bauchige Form verleihen. Der amerikanische Maler Winslow Homer, der 1881 und 1882 auf der Suche nach der Magie des nördlichen Meereslichts in Cullercoats lebte, war besessen von dieser Form und vom Leben der Fischer und ihrer Frauen zwischen den Elementen. Mit wenigen Kohlestrichen holt er in dieser Alltagsszene mit coble auf dem Strand von Cullercoats eine ganze Lebenswelt aufs Papier.

Südlich von Beadnell schiebt sich eine Wohnwagenkolonie dicht an den Küstenabbruch. Fast nie ist ein Mensch zu sehen in dieser weiß glänzenden und dennoch schmutzig wirkenden Kultstätte für Meeresanbeter, in der wohl nur Priesterinnen und Zeremonienmeister bei Vollmond mit dem verehrten Element in direkten Kontakt treten dürfen.

Unter dieser rätselhaften Stätte windet sich das Flüsschen Long Nanny durch Dünen und ein Feuchtgebiet, bevor es in die See mündet. Die Lokalhistorikerin und Dichterin Katrina Porteous aus Beadnell besingt im Gedicht Long Nanny Burn diesen »Bach, / der sich straff wie ein Muskel durch die Monate singt, dann plötzlich stark / eine gerade Spur durch die Nacht bahnt, den Sand glatt schneidet«. Böige Winde peitschen von Nordwesten über die Dünen. Ich gehe in den tiefen Atem der Ebbe. »Nichts, was hier begraben liegt«, heißt es später im Gedicht, »ist lange sicher.« Und doch: Kein Wesen, das sich hier dem gewaltigen Element des Lebensursprungs aussetzt, fühlt sich gänzlich ungesichert. Das Meer: ständige Todesgefahr und Quelle der Lebendigkeit, die wir mit allen Landtieren teilen. Etwas in uns bleibt amphibienhaft und will zurück ins Wasser, etwas bleibt fischartig und will zurück ins Meer.

In seiner klassischen Studie Die Entstehung der Landtiere betont der Leipziger Zoologe Heinrich Simroth 1891, dass das Land das »Reich der Gegensätze« sei, das Meer aber das »Reich des Gleichmaßes«. Er argumentiert evolutionsbiologisch, dass die relativ einheitliche chemische Zusammensetzung der Weltmeere im Gegensatz zur Vielfalt der Landoberflächen einen geringeren Selektionsdruck ausübe. Seebewohner leben in der Nährflüssigkeit, die sie am Leben hält; das gilt für einen Einzeller wie für eine Makrele oder sogar einen Papageientaucher. Von dem weiß man nicht so recht, welchem »Reich« er eigentlich angehört, so unbeholfen flattert er von der Klippe vor seiner Bruthöhle ins Offene und legt die Frackschöße seiner Flügelchen beim Sturz nach unten hinter sich; sobald er jedoch mit seinem kräftigen Schnabel die Wasseroberfläche aufschlitzt, wird er plötzlich zu einem pfeilschnellen Unterwasserfalken. Den Großteil des Jahres, die langen Monate außerhalb der Brutsaison verbringen die puffins auf hoher See, schaukeln den Winter unter widrigsten Wetterbedingungen im Nordmeer aus, immer zwischen den Elementen. Mit welchen Bildern nur träumen sich diese Vögel dort draußen durch die langen dunklen sturmgepeitschten Monate?

Landbewohner hingegen, so Simroth, müssten jede einzelne Zelle im Körper mithilfe ihres besonderen Saftes mit Nährstoffen versorgen. So finden sich im menschlichen Blutplasma, wie im Meer, vornehmlich Natrium, Chlorid, Kalium und Kalzium – und zwar in ähnlicher Zusammensetzung. Wir tragen also nicht nur die Anatomie unserer maritimen Wirbeltiervorfahren in uns, sondern auch das ozeanische Nährmilieu. Ohne dieses innere Milieu wären wir den Gegensätzen an Land, so Simroth, wesentlich schlechter gewachsen. Die entscheidende Entwicklung beim Landgang der Tiere, so mutmaßt er, sei die Entwicklung des festen Amnioten-Eis gewesen.

Amnioten oder Nabeltiere, schlage ich nach: alle Landtiere, die sich unabhängig vom Wasser fortpflanzen können, weil sie in einem Kalkgehäuse das Meer ins Exil auf dem Land mitnehmen. Während die Brutfürsorge von Meerestieren den Ozeanen als dem weltumfließenden »Fruchtwasser« selbst anvertraut sei, erfordere das Leben an Land Fürsorge und langfristige Vorsorge, schreibt Jens Soentgen in seiner Simroth-Lektüre.

Seevögel sind Grenzgänger zwischen den Elementen. Sie ernähren sich vom Meer und im Meer, gehören aber gleichzeitig zu den aufopferungsvollsten Fürsorgern unter den Wirbeltieren an Land: Sie befruchten nur wenige Eier – oft nur ein einziges – und bebrüten sie auf schwierigstem Terrain an den Rändern der Ozeane; ihre Küken ziehen sie allen Widrigkeiten zum Trotz an Land auf, bevor sie den flüggen Nachwuchs wieder dem Ozean anvertrauen. Diese Brutakrobatik erzählt uns immer aufs Neue von der wundersamen Evolutionsgeschichte des Lebens zwischen Meer, Land und Himmel. Nicht mehr nur Zeugen dieser Geschichte sind wir, wenn wir uns beobachtend ihrer unermesslichen Vielfalt hingeben, sondern auch Teil davon: Als vom Leben Verzauberte geben uns diese Windtänzer uns selbst zurück.

So auch heute am Long Nanny: Über den sich ständig wandelnden Flachzonen am Ufer stürzen sich Küstenseeschwalben und Brandseeschwalben (Sandwich tern) ins Wasser, fischen die von der Ebbe überraschten Sandaale ab. In der waagrechten Flugbahn, der sie mit lässiger Eleganz folgen, halten sie Kopf und Blick unablässig auf die Wasseroberfläche gerichtet. Sobald sie die Bewegungsschatten von Fischen erhaschen, scheren sie zur Seite oder nach oben aus ihrer Flugbahn aus, winkeln ihre Flügel an, sodass die Karpalgelenke stark hervortreten, und lassen sich sofort in den Sturzflug fallen. Nach dem Durchstoßen der Wasseroberfläche winden sie sich – mit oder ohne Beute – in kürzester Zeit wieder aus den Wellen.

Die meisten Seeschwalben ziehen heute mit ihrer silbrigen Beute Richtung Land. In Sandkuhlen am oberen Strand und den Dünen dahinter brüten einige Hundert Küstenseeschwalben. Als ich vor zwei Wochen hier vorbeikam, war noch kein einziges Küken geschlüpft, nun ducken sich überall kleine gelb-bräunliche Wattebausche unters Gefieder ihrer Eltern oder staksen auf dünnen Stelzbeinen umher und machen Bekanntschaft mit dem Nachwuchs der Nachbargelege. Nicht selten gehen die Eltern gemeinsam auf Jagd und lassen die zwei oder drei Jungen alleine – ein Kampf gegen die Zeit: Füttert nur ein Elternteil, wie es in der Zeit unmittelbar nach dem Schlüpfen geschieht, kommen die Eltern mit der Ernährung des Nachwuchses nicht hinterher; gehen beide auf Nahrungssuche, haben Nesträuber leichtes Spiel.

Am Nordrand der Brutkolonie erhebt sich plötzlich lautes Geschrei. Mehrere Dutzend Seeschwalben – eine Zahl, die bald auf gut hundert anschwillt – schleudern die Zornesblitze ihrer schrillen Schreie auf etwas hinter dem Dünenbuckel, was sich meinen Blicken entzieht. Ein auf und ab wogendes Zackengewirr aus Seeschwalbenkörpern, die sich in kürzester Zeit im Panikflug zu einer Phalanx zusammengeschlossen haben, um einem Nesträuber den Garaus zu machen: Fuchs, Wiesel oder einer der Fischotter vom Oberlauf der Long Nanny, die bei ihren Streifzügen gelegentlich bis an die Küste kommen? Möwen, Krähen, Fischreiher?

Später komme ich mit einem der sechs Ranger ins Gespräch, die während der Brutsaison in einer bunten Zeltkolonie unterhalb der kleinen Beobachtungsstation auf der höchsten Düne leben. Die von der Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) betreute Station hat Schichtdienst. Auch nachts patrouillieren ununterbrochen ein oder zwei Ranger. Nesträuber werden mit Wärmelichtsensoren frühzeitig erkannt und mit Scheinwerfern oder Laserpistolen vertrieben. Die industriell betriebene Landwirtschaft führt auch dazu, dass Kulturfolger wie Füchse und Krähen, die sich als besonders anpassungsfähig an vom Menschen gestaltete Lebensräume erwiesen haben, immer dominanter werden und viele andere Arten verdrängen. Ohne aufwendige Maßnahmen in ihren Brutgebieten stünden viele Vogelarten am Rande der Ausrottung. Seeschwalben, beispielsweise, könnten in Großbritannien nur noch auf Vogelinseln erfolgreich nisten, alle Brutkolonien auf dem Festland sind hochgefährdet, sofern sie nicht von gezielten Schutzinitiativen betreut werden. Paradox: Die auf diese Weise lokal erhaltene Vogelvielfalt lässt viele Menschen über die prekäre Lage vieler Ökosysteme in der Fläche hinwegsehen. Hinter dem Kampfgeschrei der Seeschwalben über diesem schmalen Küstenstreifen liegt aber unüberhörbar der stumme Frühling einer ausgeräumten Landschaft.

Als ich mich auf dem Bauch näher an die Brutkolonie heranrobbe, stieben zwei Flussregenpfeifer (little ringed plover) davon. Mit ihren Trippelschritten messen sie die Weite des gleißenden Strandhorizonts aus, an dessen Rand der Ruhepuls der Ebbe zu spüren ist. Ihre Bewegungen sind geschmeidig und bestimmt zugleich. Im Gegensatz zu den von den großen Winden der Welt in eine einzige Stromlinienform gebrachten Seeschwalbenkörpern wirken die Flussregenpfeifer in ihrer freundlichen Rundlichkeit grundsätzlich offen nach allen Richtungen hin – und immer etwas orientierungslos. Ihre von einem leuchtend gelben Reif eingefassten Perlaugenblicke scheinen sie auch nach hinten werfen zu können. Jedenfalls fühle ich mich von ihnen auch dann beobachtet, wenn sie von mir wegstreben – immer mit nervöser Furchtsamkeit, doch nie ohne Anmut. Während jeder Ebbe buchstabieren Scharen von Watvögeln ihre lange Anpassungsgeschichte an das Meer in die hiesigen Buchten. Sobald der Mond vom Ozean ablässt, beginnen sie unermüdlich mit ihren Krallen die Genesis- und Exodusgeschichten ihrer Urahnen in den Sand zu kerben – in Schriftzeichen, deren Schönheit sogar das armenische oder persische Alphabet verblassen lässt.

An der Brutkolonie angekommen, sehe ich über mir eine Küstenseeschwalbe aufsteigen. Sie schleudert mir wilde Schimpftiraden entgegen. Aus einer Art Rüttelflug lässt sie sich immer wieder etwa einen Meter nach unten fallen, um mich dann erneut mit ihren glänzenden pechschwarzen Augen zu fixieren. Plötzlich macht sie eine kurze Drehbewegung zur Seite hin und attackiert mich im Sturzflug. Ich trage zum Schutz eine Seemannskappe aus dichter Schurwolle. Später erfahre ich, dass es sich bei dem Angreifer um ein allen Rangern bekanntes, auffallend aggressives Tier handelt, das an den Grenzen der Brutkolonie gerne Wache schiebt.

Besonders ins Herz geschlossen haben die Ranger einen äußerst seltenen Irrgast, der sich unter die Brutkolonie gemischt hat: eine männliche Trauerseeschwalbe – nicht die europäische Unterart jedoch, die auf den Britischen Inseln sporadisch im Süden vorkommt, sondern die nordamerikanische. Tom, einer der saisonalen Ranger, der nach Jahren auf hoher See nun für die RSPB arbeitet, berichtet, dass diese American black tern nun schon zum dritten Mal an der Long Nanny übersommert. Aus dem ersten Irrflug – wahrscheinlich ausgelöst durch Wirbelstürme in der Karibik – wurde also eine Gewohnheit. Oder eine Passion? Sucht diese Trauerseeschwalbe immer wieder eine geheime Liebe unter den weiblichen Küstenseeschwalben, die bislang unbeantwortet geblieben ist? Als ich Tom, einem schlaksigen Huck Finn, Ende dreißig, doch mit einer vom Seewind in die Haut gegerbten Alterslosigkeit, von der deutschen Bezeichnung Trauerseeschwalbe erzähle, hat er gleich einen Spitznamen für den Irrgast: »our lovelorn Yankee«.

Der Hauptgrund für die Einrichtung einer Rangerstation an diesem Küstenstrich ist die Brutkolonie der seltenen Zwergseeschwalbe (little tern). Knapp vierzig Brutpaare haben sich auf dem Spülsaum vor den Weißdünen niedergelassen, der in diesem Mündungsdelta aufgrund des Zusammenspiels von Fluterosion und Schwemmeintrag durch die Long Nanny verhältnismäßig hoch liegt. Der sporadische Bewuchs aus Strandquecke, Salzmiere und Stranddistel bietet kaum Schutz vor Nesträubern und den Elementen. Umso wichtiger sind Wachsamkeit und die Verteidigungsfähigkeit als Gruppe. Jedes Gelege ist mit einer nummerierten Holztafel versehen, sodass die einzelnen Nester für die Ranger auch durchs Fernglas schnell zugeordnet werden können. Die Hälfte der Gelege ist bereits geschlüpft. Sechs oder sieben flauschige Küken unterschiedlicher Größe trippeln durchs Revier; ein nassforscher Jungvogel, dessen butterblumengelbem Gefieder grüngräuliches Dottergelb beigemischt ist, wagt sich sogar außerhalb des provisorisch umzäunten Gebiets auf Streifzüge und untersucht mit dem Schnabel jeden Kiesel, jede Strandhaferwurzel. Auch hier sind immer Eltern mit Sandaalen im Anflug, die alle Küken sofort in Bettelstellung versetzen – fest in den Sand geschmiegte Flaumkörperchen, aus denen weit aufgereckte Schnäbel ragen.

Noch unvorstellbar, wie aus diesen Wesen in nur wenigen Monaten kräftige Zugvögel werden können, mit eleganten spitz zulaufenden Flügeln, lichtdurchlässigen Schwungfedern und einem unfehlbaren Orientierungssinn, der sie bis nach Westafrika führen wird. Gelb ist dann nur noch der unverwechselbare kräftige Schnabel.

Sonntag, 5. Juni 2022 Im Oxford English Dictionary nachgeschlagen: Das Wort tern stammt vom Altenglischen stearn und wurde wahrscheinlich von den Wikingern auf ihren Langbooten aus Skandinavien mitgebracht. Das altnordische þerna wurzelt vermutlich im nur hypothetisch zu erschließenden Protogermanischen *þewernā und bedeutet ›Mädchen‹ oder ›Dienerin‹. Gelegentlich hört man im Englischen auch, wie im Deutschen, die vergleichende Bezeichnung sea swallow.

Mittwoch, 6. Juli 2022 Heute hat die Sonne schon um vier Uhr ihr Licht unter Wasser verstreut. Tanz der aufsteigenden Schwebeteilchen an die reglose Wasseroberfläche. Ihr Silberrot bringt das Blattgold wieder zum Leuchten, das von der gestrigen Abendsonne noch auf der Nordsee herumschwimmt. Mit dem Fernglas suche ich die von der Ebbe freigelegten Riffe ab – weit ins Meer greifende Felsskelette, die nach der Flut von Watvögeln ausgeweidet werden. Plötzlich gleitet eine Finne durch mein Blickfeld: Eine Schule Großer Tümmler zieht ganz dicht an den Klippen entlang nach Süden. Luftsprünge und Sonnengesang – doch immer im gleichbleibenden Bewegungspuls der Kolonne. Ich fürchte, sie könnten ihre im Glanz der aufgehenden Sonne blitzenden Körper aufreißen an den Riffen und vor meinen Augen verbluten.

Freitag, 15. Juli 2022 So oft wie möglich mache ich auf dem Weg zur Arbeit einen Strandspaziergang von unserer Wohnung in Whitley Bay über die Bucht von Cullercoats und den Strand von Longsands, bevor ich dann in Tynemouth die Metro nach Newcastle nehme – eine gelbschwarze Raupe aus einem früheren Industriezeitalter, die man, wie einen Unimog, notfalls eigenhändig reparieren könnte. Auf diesen morgendlichen Spaziergängen habe ich in den letzten Wochen immer weniger Seeschwalben gesehen. Zumindest Brandseeschwalben kommen regelmäßig gerne an die Tynemündung, und auch Flussseeschwalben (common tern) und Küstenseeschwalben begegnet man immer wieder. Heuer wurde ihr scharf-raues Krächzen und die elegant-zackige Flugbewegung seltener und seltener, je früher die Sonne aus dem Wasser stieg.

Heute Nachmittag wieder ein kurzer Abstecher an die Mündung des River Coquet eine Stunde nördlich von uns. Aus dieser Gegend dürften viele der verschiedenen Seeschwalben stammen, die auch vor unserer Haustür jagen. Gut einen Kilometer vor der Küste liegt die sechs Hektar kleine Insel Coquet Island, hier brütet die größte britische Kolonie der sehr seltenen Rosenseeschwalbe (roseate tern). Dem rosenfarbenen Schimmer im Brustgefieder ihres Prachtkleids verdankt sie ihren Namen. Während der Brutsaison färbt sich außerdem der ansonsten schwarze Schnabel an der Basis rot ein.

Von den Wolkenbänken hebt sich der Pulsschlag eines Vogelflugs ab. Ich setze das Fernglas an, eine Küstenseeschwalbe. Im gleichen Augenblick steigt von Coquet Island vor mir ein Vogel auf, dessen Flugmuster zwar ähnlich wirkt, aber ohne das charakteristische Abtauchen auskommt: schneller und flacher, scheinbar zielstrebiger und etwas weniger lässig. Der Vogel kommt direkt auf die Küste zu; schwarze Kapuze überm Scheitel, rote angewinkelte Beine, roter Schnabelansatz, leuchtend helles Unterkleid – eine Rosenseeschwalbe. Schneeweißes Leben, in dessen Brustgefieder sich irgendwo ein Pfirsichblütenrot verbergen muss, gleitet über mich hinweg. In ganz Europa war die Population der Rosenseeschwalbe Ende der Achtzigerjahre auf etwas über 500 Brutpaare gesunken, zwischenzeitlich erholte sich der Bestand durch gezielte Schutzmaßnahmen auf das Fünffache. Mehr als die Hälfte davon brütet auf den irischen Rockabill-Inseln nordöstlich von Dublin. Auf Coquet wurden 2021 hundertfünfzig Brutpaare verzeichnet, etwa die Hälfte des britischen Bestands. Jetzt, gegen Ende der Brutsaison 2022, sind noch sechzig davon übrig. Ob die Überlebenden die Kraft haben, in ihre Winterquartiere in der Karibik zu fliegen, steht in den Sternen.

Allein in diesem Jahr raffte die Vogelgrippe (H5N1) hier über die Hälfte aller Bruten hinweg. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RSPB bot sich ein Bild des Grauens. Anfang Juni noch hatte sich ein verheißungsvoller Sommer abgezeichnet, vor allem Rosen- und Brandseeschwalben waren zahlreich aus dem Süden zurückgekehrt und hatten die Insel mit ihren meist schrillen, mitunter raspelnden Rufen überzogen. Frenetisch zirpende und heiser kreischende Balz- und Nistgeräusche rollten in an- und abschwellenden Klangwellen durch die Bodenbrüterkolonien. Wenig später züngelte der Tod wie ein Lauffeuer um die Nester, und aus den Balzreigen war in weniger als zwei Wochen ein Totentanz geworden. Wie wird es in den anderen Kolonien aussehen – an der Long Nanny, wo ich noch vor sechs Wochen zwischen emsigster Brutgeschäftigkeit umherstolperte, oder etliche Seemeilen weiter nördlich auf den Farne Islands, einem der wichtigsten Vogelfelsen Englands?

Nieselregen setzt ein, vermischt mit aufgewirbelter Gischt legt er mir salzige Gespinste auf die Gesichtshaut. Ich hefte meine Blicke an jeden vorbeifliegenden Vogel, in der Hoffnung auf das kraftvolle Flugbild und die frackschoßartigen Schwanzfedern einer weiteren Rosenseeschwalbe – auf den nur erahnbaren Rosenfarbentupfer im weiten windgepeitschten Ozean. Doch vergebens. Unterwegs Suche nach Pigmenten und Wörtern für die gerade gesehene Schönheit; nach Hause bringe ich nur: drei verknäulte Angelschnüre, zahlreiche angeschwemmte Plastikflaschen, einen synthetischen Strauß Nelken. Den muss der Wind aus einer Vase an einer der Bänke hinter den Dünen gerissen haben, die zum verweilenden Gedenken an die Toten einladen. Immer häufiger werden diese Vasen mit Blumenersatz aus Plastik bestückt.

Vogelperspektive

Liebt [der Mensch] nicht vielleicht Zerstörung und Chaos darum so sehr, […] weil er selbst sich instinktiv davor fürchtet, das Ziel zu erreichen und das geschaffene Gebäude zu vollenden? […] Vielleicht liebt er das Gebäude nur aus der Entfernung, aber ganz und gar nicht aus der Nähe, vielleicht liebt er nur, es zu schaffen, aber nicht, es zu bewohnen, und überlässt das Wohnen in einem solchen Gebäude aux animaux domestiques, als da sind: Ameisen, Hammel und so weiter.

— Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch

Samstag, 16. Juli 2022