14,99 €

Mehr erfahren.

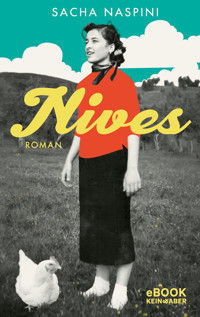

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im rauen Herzen der Maremma liegt ein alter, in Felsen gehauener Ort, Le Case genannt. Es ist ein aussterbendes Dorf, ein Provinznest, in dem sich die Bewohner in einem Fluss öder Tage dahinschleppen – bis ihre Gemeinschaft durch die Ankunft von Samuele Radi aufgerüttelt wird, der in Le Case geboren und aufgewachsen ist, aber den Absprung geschafft hat. Seine Rückkehr haucht alten Geheimnissen und Animositäten neues Leben ein Samueles heimliche Liebesbeziehung zu Eleonora, die neu im Dorf ist, macht die Sache auch nicht einfacher.

Mit seiner literarischen, schwarzhumorigen und vielperspektivischen Erzählweise schafft Sacha Naspini einen kraftvollen Roman, der mit den Genres spielt und Noir, Psychothriller und Liebesgeschichte mischt. Seine raffinierte Struktur und die unvergesslichen Charaktere machen den Roman zu einem psychologischen Meisterwerk und einer scharfsinnigen Analyse der menschlichen Abgründe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 774

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

INHALT

» Über den Autor

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DEN AUTOR

Sacha Naspini, geboren 1976 in der Toskana, ist Drehbuchautor, schreibt für La Repubblica und arbeitet als Lektor und Artdirector mit verschiedenen Verlagshäusern zusammen. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Hinter verschlossenen Türen wurde in Italien mehrfach ausgezeichnet, eine TV-Serie ist in Arbeit. Nach Nives (2022) ist dies der zweite Roman von Sacha Naspini, der bei Kein & Aber erscheint.

Über das Buch

Im rauen Herzen der Maremma liegt ein alter, in Felsen gehauener Ort, Le Case genannt. Es ist ein aussterbendes Dorf, in dem sich die Bewohner in einem Fluss aus öden Tagen dahinschleppen – bis zur Ankunft von Samuele Radi. Geboren und aufgewachsen in Le Case, war ihm einst vermeintlich der Absprung geglückt. Nun haucht seine Rückkehr alten Geheimnissen und Animositäten neues Leben ein. Und nicht zuletzt Samueles heimliche Liebesbeziehung zu Eleonora, stürzt ihn in einen Strudel aus ungeahnten Konflikten.

Spielerisch und mit viel schwarzem Humor vereint Sacha Naspini Psychothriller, Noir und Liebesgeschichte zu einem vielstimmigen, pikaresken Roman voller Geheimnisse, Lügen und unvergesslicher Charaktere.

Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort.Dort treffen wir uns.

Dschalāl ad-Dīn Rūmī

INHALT

DIVO VALENTI

FILIPPO NENCIONI

GRAZIELLA SERRI

MARIO SILVESTRI

ADELE CENTINI

DON LAURO

MARIELLA MANTOVANI

ADELAIDE FRANCI

TONINO MANENTI (GENANNT IL MASO)

ADELE CENTINI – 2

DOMENICO FIORANI

SONIA ANTICHI

EMILIO SALGHINI

GIOVANNA GINANNESCHI

ADELE CENTINI – 3

ACHILLE SERRAGLINI

SUSANNA COCCHI

GIOVANNA GINANNESCHI – 2

ADELE CENTINI – 4

ALVISE BARBERINI

PIERA DEL CASINO

ADELE CENTINI – 5

RENATO STACCIOLI

IOLANDA BARBERINI

AMICO FRITZ

MARCO PALAZZESI

ELEONORA BORGHI

SAMUELE RADI

LE CASE

Nachwort der Übersetzerinnen

DIVO VALENTI

Bergmann im Ruhestand

Sie sagen, die silberne Maschine ist mit hundert Sachen auf der großen Straße vom alten Kramladen zum Dorf hinaufgerast. Filippo, der Jüngste von den Nencionis, lief gerade genau da lang, wo die Straße in die Haarnadelkurve übergeht. Wenn man da nicht bremst, gehts auf einen Segelflug in die Olivenbäume von dem Typen aus den Marken, der nie spricht und sich nach einem halben Jahrhundert im Dorf immer noch lieber häuten lassen würde, als jemandem zu trauen. Filippo ist ja nicht der Hellste, das wissen alle, aber er lief gerade gedankenverloren am Straßenrand entlang, als dieser Blitz an ihm vorbeizischt. Wäre er kein Jungspund, der sich gut auf den Beinen hält, dürften wir jetzt Babyspeck vom Steilhang kratzen. So wie bei den Toninellis ’74. Das ist zwar schon dreißig Jahre her, aber die Leute reden immer noch davon. Sie kamen gerade aus den Flitterwochen am Meer zurück. Der Bräutigam war mit seiner jungen Braut an die weißen Strände von Cecina gefahren. Ich meine Silvia, die Zuckerschnecke von den Ferraris, die mit dem Kurzwarenladen. Feines Ding. Einige meiner Altersgenossen raufen sich heute noch die Haare, wenn sie daran denken … Wahrscheinlich waren die beiden ganz übermütig vom Rumknutschen, denn man hat nicht mal den Hauch einer Bremsspur gefunden: voll Karacho durch die Mitte. Der Fulvia ging sofort in Flammen auf, und vom Brautpaar blieb nicht mal mehr eine Idee. Bis heute geht der alte Toninelli einmal im Monat dorthin und legt Blumen an die Stelle, wo sein Sohn zerschmettert ist. Wirklich tragisch, diese Unfälle … Der Typ aus den Marken hat schon einige Vögelchen auf seinen Olivenbäumen landen sehen.

Auch Filippo hätte es heute Morgen beinahe erwischt. »Etwas weiter drüben und ich wäre jetzt bei den Würmern«, hat er heute Nachmittag in Rodolfos Bar erzählt, unten im neuen Dorf, wo die Leute reden, als hätten sie ein Grammatikbuch gefressen. Nicht wie beim Maso, wo es bodenständig zugeht. Ich war auch nur zufällig da, weil der Staccioli die schlechte Angewohnheit hat, sich mittwochs freizunehmen, und ich nicht mehr dran gedacht hatte. Ohne Kippen raste ich aus, das weiß Mariella. Einmal hatte sie vergessen, mir welche mitzubringen. An die Gürtelhiebe, die sie nach meiner Schicht abbekam, erinnert sie sich aber heute noch. Beim Abendessen saß sie mir mit Schlagseite auf nur einer Arschbacke gegenüber. Fast eine Woche lang.

Ich will nur sagen, es stimmt, was man erzählt: Der Unmensch ist in die Via dell’Incrociata zurückgekehrt. Ziemlich dreist, finde ich. Ganz zu schweigen von den Presseheinis, die wegen ihm vielleicht herkommen, die Leute in Le Case mögen so ein Aufsehen nicht. Trotzdem ist er da und reißt die Fenster dieses ehrbaren Heims wieder auf, wo früher die Esedra gewohnt hat, Gott hab sie selig. Als Kinder haben wir zusammen gespielt. Die Deutschen dachten, sie wäre eine von ihnen, weil sie so blonde Locken hatte. Sie staubte Schokolade ab, hatte aber damals schon ein gutes Herz und gab auch uns Kindern aus den unteren Gassen ein Stückchen. Nur Gott weiß, warum sie diesen Enkel abgekriegt hat, der den Jüngsten von den Nencionis heute fast in seine Einzelteile zerlegt hätte. Das muss die Esedra geahnt haben, als sie vor ein paar Jahren alles hingeschmissen hat und sich unter die Erde bringen ließ, in Sicherheit. Und jetzt können wir uns die Zähne an dem Jungen ausbeißen.

FILIPPO NENCIONI

Nichtstuer

Sie sagen, ich bin der Dorfdepp, aber die können mich alle mal, und zwar hoch zehn. Man behauptet ja schnell, dass einer nicht ganz richtig im Kopf ist. Vielleicht kapieren sie irgendwann, dass auch was dabei rausspringt, wenn man den Trottel spielt. Wie wenn ich zum Beispiel bei der Nardini vorm Fenster aufkreuze, die ist Schneiderin, also kommen zu der ab und zu Frauen, um irgendwelche Klamotten anzuprobieren, und sind dann nur noch im BH. Kaum taucht vor der Scheibe ein Schatten auf, bricht die Hölle los. Dann merken sie aber, dass ich es bin, und die Nardini sagt: »Beruhigt euch, das ist nur der Filippo von den Nencionis, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist, als würde man sich von einem Hündchen begaffen lassen.« Sie winkt mir sogar. Dann zieht sie den Vorhang zu. Aber in der Zwischenzeit hat sich ein nackter Bauch so richtig schön in mein Hirn eingebrannt, und zu Hause unter der Decke schaue ich ihn mir so lange an, wie ich will. Um nur ein Beispiel zu nennen, was mir gerade so einfällt.

Weil ich ein bisschen zurückgeblieben wirke, hat mich mein Alter auch dauerhaft von der Arbeit freigestellt, anders als meine Brüder, die sich im Sägewerk den Buckel krumm schuften. Abends stelle ich meine Füße unter denselben Tisch und esse mehr als sie, die sind nämlich todmüde und ihnen fällt fast der Kopf vom Hals, während sie dumpf ihre Suppe löffeln. »Himmel noch mal, weg von der Säge!«, zetert mein Vater, sobald er mich in der Werkhalle sieht. »Wenn du dir nicht selbst einen Arm abschneidest, läuft es darauf hinaus, dass du jemand anderem beide Arme abschneidest, und wir müssen ihn bis zum Sankt Nimmerleinstag auszahlen!« Dann gibt er mir einen Arschtritt und schickt mich weg.

Daher arbeiten im Sägewerk lauter Brüder von mir, die schon morgens beim Aufwachen Sägespäne spucken. Aber auch viele Ausländer, die Italienisch nur radebrechen. Riesenköpfe haben die, aber voll die winzige Stirn. Statt zu reden, grunzen sie einander an und verstehen sich trotzdem. Besonders einen gibts da, der scheint so was wie ihr Anführer zu sein. Vor dem hab ich Respekt. Statt zu grunzen, reicht ihm ein Blick, schon düsen seine Kumpels los. Das passiert nicht mal, wenn mein Vater was sagt, obwohl der ihnen ja am Ende den Lohn auszahlt. Und dann ist der schweigsame Ausländer auch noch schön wie ne Statue. Nie duckt er sich, nicht mal bei meinem Bruder Edoardo, der gern den Boss spielt. Einmal hat Edoardo ihm gesagt, er solle dies und das machen, aber der Typ hat sich nicht gerührt, die Pause ging noch fünf Minuten, und die wollte er voll und ganz auskosten. Edoardo hat sich sofort vor ihm aufgebaut: »Los! Du gehen!« Der Typ ist sitzengeblieben, hat an einer Käserinde gelutscht und auf den Boden geschaut. Da hat Edoardo vor sich hin krakeelt, diese dreckigen Arschlöcher würden bis zur letzten Sekunde faulenzen und hätten null Mannschaftsgeist. Dann waren die fünf Minuten um, der Anführer von den Ausländern ist aufgestanden, hat seinen Gürtel wieder zugeschnallt und ist dies und das machen gegangen. Die anderen sind ihm wie Kätzchen gefolgt. Es war, als würde er zu meinem Bruder sagen: »Kümmer du dich einfach um unseren Lohn.« Der schöne Ausländer ist auch der, der abends seine Leute zu dem kleinen Laster ruft. Ein paar nimmt er vorne mit zu sich. Die anderen lädt er hinten auf die überdachte Pritsche. Und dann brettern sie los und wirbeln mit ihren Reifen die Erde auf.

Mir ist das wurscht, schließlich bin ich der Bekloppte und ziehe morgens los auf meine Spaziergänge, während sich andere drum kümmern, mir das Abendessen auf den Tisch zu stellen. Ich pflanze mich vor den Fenstern auf und gucke rein. Besonders an Tagen wie heute, wo ein hübsches Sönnchen auf der Haut brennt, obwohl schon Anfang Oktober ist. Ich gehe bis zum letzten Haus, dem nach der großen Kurve, wo die Ruinen der alten Kirche stehen. Und klopfe bei der Graziellina.

Die hat immer was zu lachen, die Glückliche, auch mit ihren hundert Jahren noch. Meistens macht sie mir ein Kännchen Milch warm und lässt mich in der Küche Platz nehmen, als wäre ich ihr Enkel. Dann sagt sie jedes Mal: »Filippo, mein Lieber, wenn ich doch nur ein halbes Jahrhundert jünger wäre …« Aber anschließend nimmt sie sich trotzdem, was sie von mir will. Ich finde es nur etwas eklig, wenn sie den Mund aufreißt und ihr Gebiss rausnimmt, denn hinterher sieht sie wirklich wie eine alte Frau aus. Sie knöpft mir die Hose auf, beugt sich runter und sagt: »Komm her, ich mess dir eben den Saum ab!« Sie fummelt ihn aus der Verpackung und holt ihn raus. »Schau mal, das Piepmätzchen schläft ja noch!«, sagt sie. »Dabei ist die Sonne doch schon vor einer ganzen Weile aufgegangen …«

So mache ich bei schönem Wetter manchmal diesen Spaziergang und treffe die Graziella, die es mir gut gehen lässt. Erst gibt sie mir ein bisschen Milch. Danach verschlingt sie zahnlos meine Nudel. Dabei denke ich an irgendeinen schönen weißen Bauch, den ich vielleicht vor Kurzem bei der Nardini am Fenster erspäht habe. Während die Graziellina schluckt, stampfe ich vor Lust auf. Sie braucht eine Ewigkeit, um wieder hochzukommen. Gewöhnlich sagt sie dann: »Alles Vitamine!« Und während mir noch etwas der Kopf schwirrt und ich vor Herzklopfen so schnell atme wie ein Stieglitz, schickt sie mich weg.

Das war zufällig auch heute Morgen so. Es kam mir vor, als wäre ich zu Anfang des Tages schon betrunken. Mit weichen Knien bin ich zurück Richtung Le Case gelaufen, und mit einem gewissen Ekel bei dem Gedanken, meinen Schnuller einer in den Mund gesteckt zu haben, die mit Nonna Santa zur Schule gegangen ist. Manchmal treffe ich die beiden zusammen im Laden, oben, bei Mario, und mir wird übel, wenn die Graziellina sagt: »Sieh mal einer an, wie der Hübsche heranwächst!« Anschließend fragt sie mich, wie alt ich bin, und ich spiele das Spiel mit, während ihr von morgens vielleicht noch verkrustetes Zeug von mir am Mund oder am Pulli klebt.

Ich kam mir also vor wie betrunken, dabei war ich noch nie betrunken. Mein Vater sagt, ich soll keinen Wein trinken, der könnte mir ins Hirn steigen und Krampfanfälle auslösen. Daher male ich es mir halt aus, wenn ich vom letzten Haus zurückkomme, und sage mir: »So muss es sein, wenn man trinkt, nur ohne diese schöne Schwere im Schritt … oder vielleicht doch?«

Ich schwelge gerade in diesen Gedanken, als ich plötzlich ein Brummen höre. Und gleich darauf hab ich das Gefühl, eine unsichtbare Kraft will mich mit voller Wucht auf Fioranis Felder schleudern, wo eh schon lauter Kreuze stehen. Im letzten Moment halte ich mich an der Leitplanke fest, während die Maschine schon einen Kilometer weiter ist. Und sage zu mir: »Filippo, da hast du aber einen Schutzengel gehabt.«

Normalerweise erschrecke ich nicht so leicht, aber diesmal bin ich gut zehn Minuten da stehen geblieben, bis ich wieder Farbe im Gesicht hatte. Dabei habe ich an die Worte meines Vaters gedacht, wenn meine Brüder samstags ganz geschniegelt ausgehen, um bis in die Puppen wach zu bleiben. Er sagt immer: »Haltet euch mit den Schnäpsen zurück, ein Schluck zu viel, schon fliegt man wie die Toninellis. Und dann hab ich die Firma allein am Hals.«

Seit heute Morgen gilt dasselbe auch für meine Person, auch wenn ich nicht weiß, was ein richtiger Rausch ist, und nie die Schlüssel für den Bus bekomme. Seit heute Morgen sage ich mir: »Mein lieber Filippo, sie behaupten zwar, du wärst der Dorfdepp, aber nimm das ja nicht zu wörtlich. Wenn du dir das nächste Mal von der Graziellina deine Gurke verschlingen lässt, warte fünf Minuten, bevor du dich mit deinen vor Geilheit wankenden Beinen wieder auf den Weg machst. Vielleicht kommt ein Verrückter wie der eben vorbei und schleudert dich runter zu dem Bauern aus den Marken, wo jeder Olivenbaum für einen Getöteten steht, ob sie die große Kurve unterschätzt oder es drauf angelegt haben. Jetzt meckern sie wie Lämmchen im Kessel der Hölle.«

GRAZIELLA SERRI

Kartenlegerin

Mariella, meine Liebe, nicht ich, sondern die Karten sprechen zu dir. Und keine Sorge, wenn du auf der Karte hier einen Sarg siehst, heißt das nicht, dass bald jemand in die Kiste steigt. Es geht nur um einen gewissen Stillstand … Das hier dagegen ist eine schöne Karte, sie bedeutet: »Es gibt Neuigkeiten.« Aber daneben liegt die Karte mit der Katze, und zusammen warnen sie dich: »Hüte dich vor denen, die sich wie beste Freunde aufspielen. Erst reichen sie dir herzlich die Hand, und dann wünschen sie dir die Pest an den Hals.«

Es wimmelt nur so vor Neidern. Ich weiß, wovon ich rede. Denn seit mein armer Martino in die Gnade des Herrn gerufen wurde, bekomme ich eine Rente, die sich sehen lassen kann, mit seinem Anteil und allem Drum und Dran. Aber die Weibsbilder da draußen schlucken so was so schlecht wie heißes Öl. Die meisten haben eine Art Schlafwandler zu Hause, der reglos auf den Wetterbericht starrt und nicht mal ein »Guten Abend« zustande bringt … Also setze ich mich dienstags immer an meinen Tisch mit den Kerzen und dem Teller, um mir den bösen Blick dieser Giftschlangen vom Leib zu halten, jetzt, wo ich es mir endlich mal gut gehen lassen kann. Wenn ich runter ins Dorf gehe, trage ich immer eine Schleife aus rotem Satin an meinem Büstenhalter. Das solltest du auch tun. Sagt eine zu dir: »Mariella, wie gut du heute aussiehst!«, steckst du schnell die Hand in die Tasche und machst zur Abwehr erst mal zwei schöne Hörner, damit sie die Rechnung dafür gleich serviert bekommt.

Die wichtigste Karte von allen ist die, die du zuletzt gezogen und in die Mitte gelegt hast: der Vermummte. Um sie kreisen alle deine Belange, wie Geier über einem toten Tier. Dich bedrückt etwas Unvorhergesehenes. Für eine mit meinem geübten Blick bist du wie ein offenes Buch.

Mittlerweile wissen selbst die Wände, dass dieser Wüstling in die Via dell’Incrociata zurückgekehrt ist und die Fenster öffnet, aus denen früher die gute Seele Esedra herausgeschaut hat. Kein Wunder, dass deine Händchen ausgerechnet diese Karte erwischt haben. Als würde man Tür an Tür mit einem Verbrecher wohnen. Der zieht das Böse an, und wenn du nicht aufpasst, kriegst du auch was davon ab, so nah wie du an dem dran wohnst. Angeblich musste sich dieser Teufel da unten in der Stadt tagelang in seiner Wohnung verbarrikadieren, weil ihm vor seinem Haus aufgelauert wurde. Wenn man mal drüber nachdenkt, möchte man am liebsten den Kopf auf die Tischkante schlagen: Verfahren unterbrochen. Wer soll es denn gewesen sein? Es ist doch immer wieder dasselbe. Es gibt arme Schlucker, die sind aus dem Krieg zurückgekommen und haben sich vierzig Jahre im Berg wundgeschuftet, um nur mal eine freie Minute zu haben. Wie mein armer Martino, Gott hab ihn selig. So einer kann ja ruhig ne Staublunge kriegen. Und wenn er mal ne Rechnung vergisst, wird ihm gleich das Haus gepfändet, dabei hat ihn das echte Opfer gekostet, solche, die einem ins Mark der Seele hacken. Geschichten der Art gibt es zuhauf, man braucht nur mal den Fernseher anzumachen. Und dann kommt so ein Abschaum der Gesellschaft, begeht ein Verbrechen und: Verfahren unterbrochen … Der wird einfach entlassen, als wäre nichts gewesen. Aber wenn dann mal jemand mit einem Gewehr in irgendeinem Amt auftaucht, um ein Wörtchen mit den Verantwortlichen zu reden, wundern sie sich.

Was ich damit sagen will: Halte dich von diesem Balkon fern. Das geben jedenfalls die Karten zu verstehen. Du solltest die Fenster auf dieser Seite vom Haus immer geschlossen lassen, auch wenn du die Zimmer durchlüften willst. Sonst weht der Wind den Horror herein, den dieses Subjekt überall hinterlässt. Und sag deinem Angetrauten, er soll sich schön zurückhalten. Ich weiß, aus welchem Holz der Divo geschnitzt ist. Er schaut sicher nicht tatenlos zu, wenn ihm jemand auf die Füße tritt. Damit würde er aber in ein Nest voller Schlangen treten, die nur darauf warten, über das gesamte Dorf herzufallen. Lassen wir den Verrückten in der Via dell’Incrociata lieber in seinem Saft schmoren. Er atmet schon unsere Luft, und das ist Fluch genug … Das ist, was die Karten sagen. Und ich, liebe Mariella, sage es dir.

MARIO SILVESTRI

Dorfladenbesitzer

Sie hat so hübsche, zierliche Hände, als wären sie mit spitzer Feder gezeichnet. Sie schneidet Salami, und es ist, als würde sie in einem Märchenbuch blättern. Und dann dieses zarte Gesicht, teils verblühendes Mädchen, teils junge Frau mit ersten Gelüsten … Mag sein, dass ich durch die alten Hexen, die bei mir ihre Einkäufe machen, mittlerweile wie die Furchen in der Wand aussehe, aber ein Zwitschern ihrer Stimme reicht, um mein Blut wieder in Wallung zu bringen.

Früh morgens treffe ich sie vor dem Rollladen, und schon fühle ich mich wie neugeboren. »Guten Tag«, sagt sie, und sofort spüre ich, wie sich meine Haut strafft. Schlagartig werde ich zu dem Mann von vor fünfzig Jahren, als ich immer durch die Gasse mit den Balkonen gegangen bin und Adelaide mir da vom ersten Fenster in der Via delle Scalette zuwinkte, ihre blonden Locken hochgesteckt, doch jedes Mal fiel ihr eine davon ins Gesicht, und dafür wäre ich gestorben. Mit verschwitzten Händen und aufgewühlt kam ich im Laden an. Mein Vater sagte zu mir: »Geh und rück den Ponentis mal zu Leibe, so oft wie die anschreiben lassen, können wir bald schon einen Roman drucken. Die spielen die Oberschlauen, aber wir müssen schließlich genauso essen und scheißen wie alle anderen auch.« Benommen vor Glück nahm ich das Rad und ging die Familie mit den ausstehenden Zahlungen piesacken. Die Ponentis machten Theater wegen eines bettlägerigen Großvaters und Giacomino, dessen Bronchitis nie abheilte. Die arme Donatella kam an die Tür wie eine graue Maus, die zum ersten Mal ihren Kopf aus dem Mauseloch steckt, ganz zahnlos und mit einem üblen Geruch. Ich platzte direkt heraus: »Mein Vater sagt, dass er euch ohne Geld kein Brot mehr gibt.« Und sie fing an zu flennen. Aber ich sah das gar nicht. Ich sah die goldene Locke, die vor Adelaides Gesicht baumelte, und hörte noch ihr »Ciao Mario«, das sie wie ein Rosenblatt aus dem Fenster geworfen hatte.

Es ist merkwürdig, an das Leben zu denken, das so eintönig an dir vorbeizieht. Mein Vater sagte immer: »Die einen laufen, die anderen spazieren«, nur um mich zu harter Arbeit anzuhalten. Und wozu das Ganze, frage ich mich heute. Ein halbes Jahrhundert gehe ich jetzt schon durch die Gasse mit den Balkonen, vor allem, wenn es regnet, und nie ist irgendwas Neues passiert. Ich habe regelrecht eine Rinne in den Fels von Le Case gegraben, so oft bin ich denselben Weg gegangen. Und ich bleibe doch das gleiche arme Schwein, während Giacomino Ponenti vorgestern wieder in der Zeitung war, mit all seinen Fabriken, die er in der Provinz aufgemacht hat. Von wegen Bronchitis.

Heute schaut mich Adelaide nicht mehr vom Fenster aus an. Stattdessen wird sie nach und nach verrückt, und zwar in dem Bett, das ich gekauft habe, als ich sie schließlich im Brautkleid mit nach Hause nahm. Ihre Haare habe ich schon büschelweise aufgefegt, und jeden Morgen muss ich mir selbst ein Versprechen geben, bevor ich runter zum Laden gehe: ›Morgen ersticke ich dich mit dem Kissen, meine Liebste‹. Sie scheint diesen Gedanken zu hören und mich mit ihren immer wässrigen Äuglein darum anzuflehen. Wenn sie mich rausgehen sieht, fragt sie in letzter Zeit: »Warum hast du Pomade im Haar?«

Eleonora dagegen genießt die Gunst der Jugend. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es das Erste, was ich ihr gerne vom Leib reißen würde, mehr noch als die Kleider. Barfuß spaziert sie durch die Tücken des Lebens, und ich ertappe mich plötzlich auf dem Ladenklo, wie ich heftig atme. Ich schaue in den halb verrosteten Spiegel, der mich zu jeder Jahreszeit gesehen hat, und sage leise: »Mario, hör mit diesen Marotten auf.« Dann werfe ich mir ein paar Hände voll kaltes Wasser ins Gesicht, gehe wieder zurück und sehe sie hinter der Theke, die Schürze schon an. Am liebsten würde ich losrennen und mir einen Kopfschuss geben. Denn es ist, als sähe ich die Adelaide der goldenen Zeiten wieder vor mir. Am liebsten würde ich nie mehr aufhören, diese zierlichen Hände anzuschauen, wie sie das übliche Riesenstück Käse für die Ginanneschi in Papier einwickeln, bei der mittlerweile klar ist, dass sie als alte Jungfer sterben wird. Nach dem Einkauf verabschiedet Eleonora alle mit einem »Auf Wiedersehen«. Sie tut das auf eine Art, dass ich plötzlich mit Freude an den morgigen Tag denke, auch wenn mich zugleich eine unglaubliche Traurigkeit im Herzen packt. ›Du weinst um Adelaide und dankst gleichzeitig der Krankheit, die ihre Knochen zerfrisst?‹, denke ich. ›Ohne die bräuchtest du kein zwanzigjähriges Ding, um mit den Geizhälsen hier im Dorf fertigzuwerden, die immer das Billigste vom Billigen suchen.‹ Über so was denke ich also nach, wenn es ein Uhr schlägt und ich einer Frau den Arsch abwische, die mir mein ganzes Leben lang Gesellschaft geleistet hat. Ich wechsle die Windeln und denke an Eleonora, die im Laden bleibt, um nicht mit dem Bus hin- und herfahren zu müssen. Inzwischen füttere ich Adelaide, die sich vollsabbert und aus heiterem Himmel in Tränen ausbricht. »Wir haben nicht mal Kinder«, lispelt sie manchmal. »Was machen wir hier noch, in dieser Hölle?«

Eleonora hört gern Geschichten aus dem Dorf. Manchmal sagt sie, dass es unten, in der Ebene von Montemassi, wo sie herkommt, nur alte Leute gibt. »Le Case dagegen quillt ja nur so über vor Jugend!«, habe ich beim ersten Mal geantwortet. Und sie, mit ihrer Art, sich eine Strähne hinters Ohr zu streichen: »Wo ich herkomme, gibt es nur missmutige alte Knacker. Sie sagen einander nicht mal Guten Tag. Dabei sind sie zusammen zur Schule gegangen und zusammen in den Krieg gezogen.«

Also erzähle ich ihr von gewissen Leuten, die hier so herumlaufen. Zum Beispiel von der Witwe Isastia, die sich vor Jahrzehnten in den Kopf gesetzt hat, die reiche Dame zu spielen, wie zu Zeiten, als der Colonnello noch lebte und seine Ländereien und Villen noch nicht verspielt hatte. Als er sein letztes Haus verloren hat, soll er der Legende nach gesagt haben: »Heute Abend hatte ich wirklich Spaß.« Dann verschwand er, seine Leiche wurde nie gefunden. Die Witwe Isastia hat ihr Leben in dem elenden Loch verbracht, wo einst der Dorfkerker war, läuft aber immer noch mit Brillantohrringen und einer goldenen Brosche an der Brust herum, auch an stinknormalen Tagen. Wenn sie in den Laden kommt, nimmt sie das Obst, das am schlechtesten aussieht, lässt es wiegen und zahlt nur die Hälfte. Schließlich wird hier nichts verschenkt.

In Le Case mag es zwar keine jungen Leute geben, aber Verrückte finden sich haufenweise. Ein anderes Beispiel ist Esedras Enkel, der von einem auf den anderen Tag wieder hier im Dorf aufgetaucht ist, mit seiner Gaunerfresse. Clever, der Stadt den Rücken zu kehren und sich hier in den Hügeln der Maremma zu verkriechen, abgeschnitten von der Welt, wo man seit bestimmt dreißig Jahren keine Schleife mehr an einer Tür gesehen hat. Wie der Maso einmal so treffend gesagt hat: »Ein Ort ohne Kinder ist, als wäre er schon tot.«

Wenn ich die Augen zumache, sehe ich einen beliebigen Schönwettersonntag von vor zwanzig Jahren, den wir an der Vena oder auf dem San Martino verbracht haben. Esedra und Adelaide setzten sich immer gerne auf einen dieser Felsen, die aussehen wie ein Thron. Derweil tobte dieser besessene Kleine auf der Wiese davor herum. Seine Mutter war schon nach Frankreich verschwunden. Wer der Vater war, wurde nie ganz klar. Aber die Esedra lief trotzdem erhobenen Hauptes herum. Unverhofft war ihr dieser kleine Junge zugefallen. Adelaide riss Kastanienblätter ab und bastelte Kränze, eine Art Krone, die sich der Kleine aufsetzte und dann sofort wieder lostollte. »Samuele, wenn du so weitermachst, fällst du noch hin!«, kreischte seine Großmutter. Aber er hörte gar nicht zu. Manchmal machte er einem Angst: Trotz der Ermahnungen starrte er versunken ins Nichts, als würde er Gespenster flüstern hören. Vielleicht hätten wir alle schon da kapieren müssen, dass sich in diesem kleinen Köpfchen etwas Merkwürdiges regte … Dann fing er wieder an, den Teufel zu spielen. Wenn man bedenkt, was danach passiert ist, kriegt man Gänsehaut, als dieses Scheusal plötzlich überall in den Zeitungen und im Fernsehen war. Um schließlich wieder nach Le Case zurückzukommen wie ein Untergetauchter.

Mag sein, dass ich mittlerweile ein gestähltes Auge habe, aber als Eleonora diese Person heute hat reinkommen sehen, ist ihr kurz der Atem weggeblieben. Sie gab gerade der Serraglini raus, die auch eine Geschichte wie aus Tausendundeine Nacht hat, der Großvater ein Brigant, das Haus der Familie mit dem Blut der halben Region bezahlt. Und dann stand da noch Don Lauro in der Schlange. Die Ladentür geht plötzlich auf, und uns allen bleibt der Mund offen, besonders Eleonora, der irgendwann zwei Münzen aus der Hand fallen und unter die Theke rollen.

›So reagiert sie also, wenn sie einen jungen Burschen sieht‹, habe ich bei mir gedacht. Oder sie wusste gleich, wer der Typ war, weil sie ihn aus irgendeiner Nachrichtensendung wiedererkannt hat. Jedenfalls hat meine hübsche Maid aus der Ebene ihren Mund wieder zugemacht und nur noch zu Boden geschaut. Reflexhaft bin ich sofort zum Aufschnitt, als dieser Unmensch mit Bestellen dran war. Eleonora ist die ganze Zeit in einer Ecke stehengeblieben. Bis er, fast grußlos, wieder gegangen ist.

»Weißt du, wer das ist?«, habe ich sie gefragt und bin zu ihr hin. Eleonora hat mir zugelächelt und gesagt, sie müsse mal zur Toilette.

Aber der wirklich schlimmste Moment des Tages ist, wenn ich diese Blüte von einem Mädchen in Gesellschaft von dem Ausländer da verschwinden sehe, der abends um sechs am Ende der Straße auftaucht. Er bewegt sich wie ein Tier und nähert sich dem Laden nie. Er bleibt da unten, mit seinen klobigen Schuhen und seinem finsteren Gesicht, und raucht. Eleonora sagt »Bis morgen« zu mir und rennt wie ein dressiertes Äffchen zu ihm. Er begrüßt sie nicht mal. Er wartet, bis sie bei ihm ist, wirft seine Zigarette weg und biegt in die Via di Mezzo ein. Während ich wieder hochgehe, zu uns nach Hause. Wobei es mir die Seele unter den Schuhen zerreibt bei dem Gedanken, Adelaide im Bett anzutreffen, wie sie mit vor Schmerzen aufgerissenen Augen in ihrer Notdurft liegt.

Ich will nicht mehr bei den Balkonen vorbeigehen, auch nicht, wenn es regnet.

ADELE CENTINI

Witwe Isastia

Am schönsten ist immer die Stille am Anfang, wenn ich mich nackt auf das Sofa lege. Der Kleckser betritt das Zimmer 112 des Bel Sole, und ich bin schon da, nur für ihn. Als Erstes zieht er die Vorhänge auf. Dann öffnet er das Fenster einen Spaltbreit, damit die kühle Luft meiner Haut Festigkeit verleiht. Anschließend rückt er den Schreibtisch zurecht, den er als Ablage benutzt. Er nimmt den Block aus seiner Tasche, platziert die Blei- und Kohlestifte auf dem Tisch und setzt sich, ohne die Jacke auszuziehen. Einen Moment lang bleiben wir so und schauen uns nur an. Er auf dem Armstuhl und ich, ein paar Schritte entfernt, auf dem Sofa aus rotem Samt, das schon leicht meine Form angenommen hat. Die erste Stille ist das Schönste. Meistens ist er derjenige, der sie unterbricht, indem er hustet. Schließlich begutachtet er seine Stifte, aber so bedacht, als würde er eine Waffe für ein Duell auswählen. Dabei entscheidet er sich immer für den Stummel vom letzten Mal und fängt an, mich zu zeichnen.

Die zweite Stille ist wie ein grenzenloser See, auf dem ich mich oft verirre und auf dem er mit einem eigenartigen Fieber navigiert, das ihm fast das Gesicht auszehrt. Mit nervösen Bewegungen kratzt er über das Papier, und ich muss an das Scharren von Mäusen denken. Dieses Geräusch und ab und zu ein brummendes Schnaufen, sonst ist es still. Er kommt sogar ins Schwitzen, trotz der Zugluft, die aber vor allem ich abkriege. Mit meinem Schmuck versinke ich in den Minuten. Im Zimmer 112 des Bel Sole öffnet sich der Spalt in die Vergangenheit, und ich schlüpfe ganz hindurch.

Jedes Mal denke ich, dieser eine Tag im September ’54 ist an allem schuld. Ich war dreizehn, und damit man mich nicht weinen sah, biss ich mir so lange in die Wangen, bis ich den Geschmack von Eisen im Mund hatte. Es war der Versuch, meine Gedanken auf den Schmerz des Fleisches zu lenken und den der Seele zu begraben, der mich drei Tage vor der Abreise nichts hatte essen lassen. Mutter war furchtbar wütend, denn ohne Essen wurde ich blass und meine Augen bekamen blaue Ränder. »Und ich spare mir jeden Bissen vom Munde ab, damit du bei den Isastia wie ein Püppchen aussiehst!«, platzte sie heraus und schlug mit der Hand auf den Tisch. Dann rannte sie ins Schlafzimmer, um das Puder zu holen, sie tupfte mir etwas auf die Wangen und den Rand meines Mundes. »Solltest du bei den Isastia mal aussehen wie ein Hungerhaken, musst du dir eben damit behelfen«, murmelte sie schließlich. Dann zog sie mich vor den Spiegel, um sicherzugehen, dass ich verstanden hatte. »Geh und wasch das ab. Du machst es gleich noch mal selbst.«

Ich war schön wie sonst kaum eine, und Mutter sah darin eine Entschädigung für fast alles. Sogar für den Tod meines Vaters, der nicht mehr aus dem Griechenlandfeldzug zurückgekehrt war. Ich kannte ihn nur von den zwei Fotos, die wir besaßen. Schön war er gewesen, mein Babbo. Jedes Mal, wenn ich diesen jungen Mann betrachtete, zog sich mir der Magen zusammen: Ich verstand, woher die Schönheit kam, die jetzt mich zierte, die aber wie ein Fluch für mich war.

Mutter dagegen war hässlich, dürr und hatte immer einen zornigen Blick. Es war mir unverständlich, wie sich dieser schöne Mann auf dem Foto einer wie ihr hatte hingeben können, die fast humpelte und ein großes, borstiges Muttermal auf der Stirn trug. Dazu Pranken wie ein Mann, auf denen ein Tupfer Nagellack dasselbe gewesen wäre wie auf einem Eselhuf.

Ich sah sogar in einem Kartoffelsack gut aus. Ständig hatte ich diese Furie im Nacken, mal wollte sie mein Haar in Ordnung bringen, mal an meinem Kragen zupfen oder meinen Gang korrigieren. Einige Male ertappte ich sie, wie sie mich heimlich beobachtete. Mir lief es kalt den Rücken runter, da sie mich nicht anschaute, wie eine Mutter ihr Kind anschauen sollte. Ihre großen dunklen Augen schienen zu sagen: »Gütiger Himmel, das ist die reinste Goldgrube.« Dann stürzte sie sich wieder auf die Nähmaschine, trat fester denn je ins Pedal und geiferte schon fast dabei.

Die ausgebliebene Rückkehr eines Ehemanns war zu spüren. Manchmal ging ich zum Wäschestapel und bot Mutter meine Hilfe an, vor allem wenn sie fertig werden und eine Nachtschicht einlegen musste. »Ab ins Bett mit dir!«, keifte sie und bekam immer eine ganz nasale Stimme, wenn sie sich aufregte. »Zehn Stunden Schlaf, mindestens, das sagen alle Zeitschriften. Eine halbe Stunde weniger und du kommst für einen ganzen Tag ins kalte Bad.«

Das machten wir jeden Sonntag, bevor wir zur Messe gingen. Im Morgengrauen lief Mutter runter zum Hahn auf der Piazza und füllte zwei Fässer mit dem Wasser aus der Amiata, auch im tiefsten Winter. Auch bei Hagel. Wenn ich aufwachte, stand der große Zuber schon neben meinem Bett. Mit beiden Armen und der Kraft eines Mannes hob Mutter die Fässer hoch und goss das Wasser hinein.

Als Kind weinte ich mir die Seele aus dem Leib, das kalte Wasser direkt nach dem Aufstehen nahm mir den Atem und pikste auf meiner Haut wie tausend Nadelstiche. Eigentlich wie Bisse. Nagende Bewegungen Richtung Knochen. Sie sagte: »Je mehr du dich anstellst, desto länger dauert es.« Also hörte ich auf und überließ mich dem Sterben im Zuber, wo mein Atem sich tief nach innen zog und ich nicht mal mehr einen Schrei herausbrachte. »Was für eine schöne Haut, wie aus Porzellan«, säuselte meine Mutter, als würde sie gerade eine Vase streicheln. Sie ließ mir nicht mal Zeit, um richtig Luft zu holen, so schnell drückten mich ihre Bergarbeiterarme wieder unter Wasser. Mein Schädel fühlte sich an, als würde er platzen.

Eine Minute unten, eine Minute oben. »Noch neun Mal«, sagte sie. Das Wasser lief mir in die Lunge und brannte, zwei Tage später kratzte mir immer noch der Hals. Eine Minute unten, eine Minute oben. Wenn die Pause vorbei war, fand ich mich mit ihrer Hand auf meinem Brustbein wieder, um von Neuem untergetaucht zu werden.

Von da unten schaute ich meine Mutter an. Laut zählte sie die Sekunden, und ihre Stimme schien aus dem Boden zu kommen, zusammen mit dem Pochen meines Herzens. Ihr fester Griff hielt mich wie ein Schraubstock auf den Grund gedrückt. Nach den ersten zehn Runden resignierte ich langsam. Wenn ich hochkam, riss ich nicht mal mehr den Mund auf, um Luft zu holen. Bis wir beim letzten Tauchgang angelangt waren: Ich war jetzt eine andere. Ich tauchte auf, ohne zu atmen. Mutter wickelte mir ein Handtuch um den Kopf. »So ein Theater«, sagte sie. »Nun schau dich an. Vorher warst du vielleicht schön, jetzt siehst du aus wie gemalt. Das kalte Wasser erhält die Spannkraft.« Damit ich wieder Farbe bekam, kniff sie mir in die Wangen. Ich stieg aus dem Zuber wie eine wiedergeborene Venus.

Sie setzte mich auf einen Stuhl, dann kämmte sie mich, nackt und zitternd saß ich da. »Jetzt machen wir gleich einen Spaziergang zur Kirche und zeigen diesen Bauern mal, wer die Schönste in diesem Drecksloch ist.«

Als sich die Nachricht verbreitete, dass die Herrschaften von Le Case ein neues Dienstmädchen suchten, pilgerte Mutter zur Heiligen Barbara, um ihre Gnade zu erbitten. Mit einem Säckchen Proviant brach sie am frühen Samstagmorgen auf. »Darauf habe ich dich die ganze Zeit vorbereitet«, sagte sie an der Tür. »Mach niemandem auf, auch nicht, wenn Jesus höchstpersönlich anklopft.«

Sie nahm die Straße nach Montemassi, vorbei an Meleta, Prata und Il Gabellino. Montagabend kam sie zurück und brachte den Kuss mit, den sie der in Niccioleta aufbewahrten Ikone der Heiligen gegeben hatte. Allein von Sticciano zurück waren es vierzig Kilometer. Das Erste, was sie noch an der Tür sagte, war: »Ich habe auf dem Weg einen Wolf gesehen. Das ist ein gutes Zeichen.« Dann kam sie ins Haus und ging ohne Abendessen sofort ins Bett.

Am nächsten Morgen musste ich sie wecken. Der Wecker hatte bereits eine halbe Stunde geklingelt, aber aus ihrem Zimmer war noch kein Laut zu hören. Ich musste sie nur leicht berühren, da riss sie die Augen auf. Als hätte sie dagelegen und gegrübelt, wie im Sommer zur Mittagshitze. »Ich habe geschlafen«, sagte sie mit normaler Stimme, ohne eine Spur von Müdigkeit. Sie setzte sich auf: »Ich habe geschlafen!«, sagte sie noch mal, nun klang ihre Stimme belegt. Sie schaute mich an. Musterte erst das Kleid, das ich ausgesucht hatte, danach mein Gesicht, die Schminke. »Nichts hast du gelernt«, murrte sie. Ihr Blick ging zur Uhr. »In zwanzig Minuten fährt der Bus«, murmelte ich. Einen Moment lang war sie wie weggetreten, starrte ganz verwirrt vor sich hin. Sie schien so viele Dinge auf einmal sagen und tun zu wollen, dass sie vor lauter Panik erstarrte, bis sie plötzlich loswirbelte.

Im Bus saßen lauter herausgeputzte Mütter und Töchter. »Wer weiß, wie viele aus den anderen Dörfern noch dazukommen«, raunte sie mir beim Einsteigen zu. Sie ging zu Loretta, neben der ihre Tochter Rachele saß, die schwieg und nach unten schaute. »Wer ist denn diese hübsche Dame?«, quiekte Mutter und zwickte meiner früheren Klassenkameradin in die Wange. Rachele war dick, hatte eine Schweinsnase, und ihre Vorderzähne standen so weit auseinander, dass ein Finger durchpasste. Man hatte sie in ein geborgtes Kleid gezwängt. Sie sah aus wie ein aufgeblähtes Bonbon, und sie wusste das.

Wir setzten uns ganz nach hinten. Mutter stupste mich mit dem Ellenbogen an und kam dicht an mein Ohr. »Schau sie dir an«, flüsterte sie, »selbst alle zusammen können nicht mal mit einem Fingernagel von dir mithalten.«

An jenem Tag sah ich zum ersten Mal das Anwesen der Isastia. Wie ein Schloss erhob sich das Gutshaus direkt gegenüber vom alten Dorf, da, wo der Aufstieg zum Turm beginnt. Als wir ankamen, herrschte auf der Piazza vor San Bastiano ein unheimlicher Andrang.

Die Mädchen der gesamten Maremma hatten sich hier versammelt, zusammen mit ihren Eltern. Meine Mutter hörte, dass einige sogar aus Follonica und Orbetello hergekommen waren. Auf der Mauer, die den Platz umlief, drängelten sich immer mehr junge Männer wie Hühner auf der Stange und stritten um die besten Plätze. Sie warfen sich vielsagende Blicke zu und machten Witze untereinander. Wenn ein Mädchen auf die Kommentare reagierte, bekam sie von ihrem Vater sofort eins übergezogen, was einen Aufschrei der Mutter provozierte, weil die Frisur gelitten hatte. »Palmiro«, schimpfte eine, »wir sind hier, um Caterina vorzuzeigen. Also lass sie doch schauen!«

Meine Mutter holte eine Wartenummer bei einem Kerl ab, der am Eingang zum Gutshaus postiert war. Sie zeigte mir den Zettel mit meinem handgeschriebenen Namen. »Schlafen können wir für heute Nacht vergessen«, knurrte sie.

Mit der Zeit strömten immer mehr Familien mit Töchtern im Schlepptau auf den Platz. Sogar eine Hinkende war dabei. Es bildeten sich Grüppchen, und man freundete sich langsam an. Sobald ich jedoch einen Gruß erwidern wollte, kam Mutter wie ein Falke angestürzt: »Halt dich schön zurück.« Dann schaute sie hoch zu einem der Fenster. »Wir werden beobachtet, sie merken sich vielleicht, wer von diesen Gören vertrauensselig ist. Die Auswahl hat längst angefangen.«

Am Nachmittag war ich dann an der Reihe. Als mein Name aufgerufen wurde, war plötzlich alles still. Die Menge begann zu tuscheln, trat zur Seite und ließ uns durch. Ich erreichte den Eingang, der von einem Diener versperrt wurde. Als er mich sah, musste er mehrmals blinzeln, als hätte er eine Fliege im Auge. Er nahm meinen Zettel entgegen, ohne überhaupt draufzuschauen, trat zur Seite und ließ mich durch. Meine Mutter wollte mir folgen, wurde aber zurückgehalten. »Die Angehörigen warten hier draußen«, ermahnte sie der Diener und deutete in eine Ecke mit einer großen leeren Vase. Im nächsten Moment stand eine kräftige Frau in einer Schürze vor mir, die wie ein Stier schnaubte. »Hier entlang«, sagte sie und setzte sich in Bewegung, quer durch die Eingangshalle.

Ich kam mir vor wie in einem Traum. Der Stuck an der Decke war schöner als in der Dorfkapelle. Außerdem Gemälde, Kandelaber und Spiegel so groß wie die ganze Wand … Mein Herz pochte heftig, während ich dem schwerfälligen Weib die Treppe hinauf folgte. Ich schnupperte die Luft der Reichen. Sie roch nach feuchtem Holz und einem Hauch Mimose. Uns kam ein schöner Kater mit dichtem Fell entgegen, der so unbekümmert umherstreifte, als wäre er der Herr des Hauses. Wir gingen in einen langen Korridor mit einem genauso langen Teppich und vielen angrenzenden Zimmern. Vor einer Tür hielten wir, durch deren Spalt fiel etwas Licht in unsere Richtung. Es stand auch ein Stuhl da, auf dem die Frau sofort zusammensackte und sich mit der Schürze Luft zufächelte. »Wär ein halbes Wunder, wenn ich’s bis zum Abend schaffe«, murmelte sie bei sich, ohne von mir Notiz zu nehmen. Nun hörte ich Schritte. Flüstern. Plötzlich wurde ich von Licht überflutet und wäre fast mit einem blassen und zitternden Mädchen zusammengestoßen. Sie sah aus wie nach einem Massaker. Die dicke Frau auf dem Stuhl sammelte sich, und mit einem Ruck war sie wieder auf den Beinen. »Los gehts«, stöhnte sie. Dann warf sie mir noch einen kurzen, beinahe verächtlichen Blick zu: »Ich bring sie runter und hole eine neue. Wenn du eher fertig bist, warte hier auf mich. Und nichts anfassen.«

Ich schaute den beiden nach, bis sie hinter einer Pfauenstatue verschwunden waren. Die Luft im Korridor war stickig. Plötzlich rief eine Stimme »Herein«, und meine Beine fingen an zu zittern. Ich muss zu lang gezögert haben, denn es ertönte ein zweites »Herein!«, diesmal lauter und hallend.

Der Saal, in dem ich stand, war unendlich. Unser Zuhause samt Geräteschuppen hätte dort hineingepasst. Die Wände waren blau tapeziert und größtenteils frei gelassen. Nur vereinzelt hingen in großem Abstand ein paar Gemälde. Die Fenster, die zur Piazza hinausgingen, sahen aus wie Giganten aus Licht. Dazwischen der Umriss eines Mannes an einem großen Schreibtisch.

»Das fängt nicht gut an«, sagte er. »In diesem Haus wiederholt man sich nicht gerne. Tun Sie mir den Gefallen und bleiben Sie genau dort stehen.« Ich stand auf einer gesprungenen Fliese. Mit dem Blick nach unten, auf die Füße gerichtet.

Dann folgte eine unerträgliche Stille. Einen Moment lang dachte ich, ich müsste gleich zusammenbrechen, so sehr erschöpfte mich die Angst. Wer auch immer an dem Schreibtisch saß, blieb weiterhin still. Ich versuchte, nach oben zu blinzeln, aber jedes Mal wurde ich von der Sonne geblendet. Schließlich ein Räuspern. »Name, Vorname, Geburtstag«, sagte er. Ich antwortete, aber durch das Echo in dem riesigen Saal klang meine Stimme plötzlich ganz fremd. Ich bemerkte, wie sich mein Gegenüber Notizen machte. Dann: »Können Sie ein Haus sauber halten?« Ich bekam sogar ein Lächeln heraus und erklärte, ja, das sei meine Spezialität. Ich hätte eigentlich nie etwas anderes getan, auch wenn ich das erste Mal ein Haus wie dieses betrat. »Wie sieht es denn mit Liebschaften aus?« Die Frage zog mir den Boden unter den Füßen weg, und ich stammelte nur, dass ich keine Liebschaft hätte. Dafür hätte ich in der Vergangenheit aber schon viele Katzen gehabt. Die Worte sprudelten einfach so aus mir heraus: »Da fällt mir ein, ich habe ein sehr schönes Exemplar auf der Treppe gesehen.« Der Mann lachte laut auf. »Er heißt Ettore und ist ein faules Schlitzohr.« Ich hörte, wie er den Stuhl bewegte, und erstarrte noch mehr. Nun stand ich komplett in seinem Schatten. Ich versuchte etwas zu erkennen, aber der Mann blieb weiterhin nur ein Umriss. Jeder seiner Schritte hallte nach wie der Glockenschlag einer Standuhr. »Schöner Name«, murmelte ich. Im nächsten Augenblick stand er vor mir, er atmete tief und schwer und roch nach Tabak. »Zeigen Sie mal Ihre Zähne«, sagte er fast röchelnd. Ich hielt meine Hände verschränkt, damit er mein Zittern nicht sehen konnte, legte den Kopf nach hinten und machte den Mund weit auf. Er neigte sich ein Stück zur Seite, und ich stand im Licht. Etwa eine Minute blieb ich so, hörte sein zischelndes Schnaufen und spürte seinen Blick, der sich bis in meine Eingeweide zu bohren schien. Dann holte er tief Luft und ging wieder zum Schreibtisch. »Warten Sie draußen«, brummelte er. »Und sagen Sie Esedra bitte, sie soll reinkommen.«

Als die Nachricht verkündet wurde, war ich wieder im Saal. Der Colonnello hatte das Dienstmädchen gefunden, das er gesucht hatte. Vom linken Fenster aus beobachtete ich die Piazza, sah, wie einige Mütter ihre Töchter trösteten. Andere zogen sie verärgert hinter sich her und bahnten sich einen Weg durch die Menge. Noch wütender waren die Väter. Sie hatten einen ganzen Arbeitstag verloren, nur weil die Frau glaubte, ein Wunderwesen zur Welt gebracht zu haben, das stattdessen schnurstracks an den Kartoffeleimer zurückkehrte.

Im Auto des Colonnello wurden wir nach Hause gefahren. Während der Fahrt schaute ich mich einige Male zu Mutter um, die wie besessen auf die Straße starrte. Sie sah aus wie ein bluthungriges Raubtier. Die Hände auf den Knien, blinzelte sie nicht mal, wenn es holperte. Als wir angekommen waren, sagte der Fahrer, er werde mich Sonntagmorgen um acht wieder abholen. Damit ich mich eingewöhnen könne, bevor ich am Montag den Dienst antrete.

Einmal im Haus stürzten plötzlich die Ereignisse des Tages auf mich ein. Ich sank auf den Küchenstuhl und spürte ein Kribbeln im Gesicht, als würde das Blut jetzt erst wieder in meine Adern zurückkehren. Unterdessen war Mutter schon im Schlafzimmer zugange, holte meine Kleider aus den Schränken und räumte den Koffer leer, den ich in fünf Tagen ins Hause Isastia mitnehmen würde. Wie ein Geschoss zerschnitt sie die Ruhe, in der ich langsam wieder zu mir kam. »Damit das klar ist«, sagte sie, als knüpfe sie an ein früheres Gespräch an, »das Gehalt können wir natürlich gut gebrauchen, das ist ein guter Anfang. Aber wir haben noch ganz andere Pläne. Wie du weißt, ist der Colonnello seit mehr als fünf Jahren Witwer. Eine schöne junge Ehefrau, die für ein bisschen Schwung auf den letzten Metern sorgt, käme da genau richtig, meinst du nicht auch?«

DON LAURO

Pfarrer

Ich liebe Dich, Herr Jesus, das weißt Du mittlerweile auswendig. Du bist mein Hirte und mein Tröster, aber entschuldige, dass ich nicht verstehe, warum Du mir diese Prüfung auferlegst.

Seit heute sind es genau zwei Jahre. Zwei Jahre ticktack, ticktack, ticktack … Vielleicht amüsiert es Dich ja, zu sehen, wie ich langsam den Verstand verliere, und ich gönne Dir den Spaß. Die Wahrheit ist, dass ich seit Moses Zeiten kein Auge zugetan habe. Ticktack, ticktack, ticktack … Es mag vielleicht lustig sein, aber ein anderer an meiner Stelle hätte sich schon längst aus dem Fenster gestürzt. Als Pfarrer kann ich das nur leider nicht tun.

Als Pfarrer kann ich auch nicht in die Apotheke gehen und nach ein paar starken Tropfen verlangen, solche, von denen sogar ein Pferd einschläft. Ich kann mir den Salghini schon vorstellen: »Sie sagen immer, wir sollen einfach auf Gott vertrauen, Don Lauro. Aber wenn Ihnen nachts das Gemüt schwer wird, kommen Sie ausgerechnet zu mir, um sich ein Rezept verschreiben zu lassen? Ave Marias haben noch keine Unruhe gelindert. Benzodiazepine dagegen schon.« Nicht mal als Toter werde ich ihm diese Freude bereiten, aber wenn es so weitergeht, lege ich wirklich bald die Beine hoch, für immer. Jede Nacht rauche ich hundert Zigaretten. Am Ende hast Du neben dem Scherz mit dem Ticktack auch noch ein nettes Lungenemphysem für mich, der Sekt wird geköpft, und ich segele im Nullkommanichts zu Euch.

Als wäre die Aufgabe, zu der Du mich in dieses gottverlassene Dorf gerufen hast, nicht schon schwer genug … Ich war ein junger Pfarrer mit guten Absichten, ich hatte keine Angst, auf diese Hügel zu kommen, die ab Anfang Oktober komplett von Nebelschwaden eingenommen werden, und gute Nacht. Ich trug Dich im Herzen und tue das auch heute, sogar mehr denn je. Auch wenn Du mit mir seit einiger Zeit Deine Späßchen treibst.

Bist Du vielleicht immer noch böse wegen dieser Sache vor zehn Jahren? Ich habe mich doch auf jede erdenkliche Weise entschuldigt. Außerdem schaut mich die Mariella schon lange nicht mehr an. Auch sie hat diesen kleinen Anfall von Fleischeslust längst vergessen und schämt sich bei dem bloßen Gedanken daran, damit ist doch alles gut. Wenn es das ist, bist Du aber, mit Verlaub gesagt, nicht gerade von der versöhnlichsten Sorte, mein Lieber!

Oder hat es Dich gestört, als ich das eine Mal von der Kollekte eine Flasche Likör gekauft habe? Es ist ja nicht so, Herr Jesus, dass Du uns Dorfpriester im Geld ersticken lässt, während manch einer in Rom Schuhe trägt, für die eine ehrliche Haut ein Jahr lang arbeiten muss, um sie sich nur im Schaufenster anschauen zu können. Aber auch dafür habe ich um Verzeihung gebeten. Das Geld habe ich am nächsten Tag zurückgelegt. Sicher, es geht ums Prinzip … Was soll ich sagen, dann soll mich eben der Blitz treffen! Du schießt mich auf irgendeinen Stern und gut ist. Dann will ich aber mal sehen, wer in dieses Nest kommt, um sich das Gesäusel der Witwen und Bergmänner anzuhören, die wie quengelnde Kinder umherlaufen, weil sie meinen, ihr Leben an die Hausarbeit oder unter Tage verschwendet zu haben. In vielen heiligen Schriften steht, der Teufel offenbare sich in der Versuchung. Ich finde, das ist nichts im Vergleich zu Langeweile.

Und meine Arbeit, Herr Jesus, mache ich ja. Auch ganz ordentlich, wie ich finde. Bei Clara zum Beispiel, der schönen Tochter der Giannessis. Sie schlafwandelte, und von einem Tag auf den anderen setzte sie sich in den Kopf, ab und zu ins Dorf runterzulaufen, ganz nackt, so wie Gott Dein Vater sie geschaffen hat, und sich überall wie besessen zu kratzen. Es war letztes Jahr um diese Zeit. Vor lauter Schlaflosigkeit waren meine Augen schon ganz rot. Ich sagte mir: »Don Lauro, mein Freund. Mach einen kleinen Spaziergang, das ewige Ticktack führt sonst noch dazu, dass du vom rechten Weg abfällst und eine Dummheit machst.«

Du hast mich sie kniend auf dem steilen Weg zu den unteren Gassen finden lassen, wo es senkrecht in den Maremma-Kessel geht. Schon das hätte gereicht, dass sich jedem normalen Menschen der Magen umdreht, aber es kommt noch besser, da war ein Wolfshund. Die schöne Clara Giannessi mit ihren nicht mal achtzehn Jahren auf allen vieren. Und dieses herumstreunende Tier mit angelegten Ohren, das mit den Hinterpfoten im Geröll scharrt und kurz davor ist, loszuspringen.

Du hast es sicher gut gesehen von da oben, ich musste Steine nach diesem Höllenhund werfen. Währenddessen sagte ich laut das Vaterunser. Aber so einfach wollte er diesen Leckerbissen nicht aufgeben. Ihm lief schon das Sperma, und er hätte sich auch nicht von einer Harpunensalve verjagen lassen. Wahrscheinlich suchte er in Le Case gerade nach Essensresten, als er dieses arme Kind barfuß und im Evakostüm entdeckte … Ich schleuderte ihm eine Ziegelscherbe direkt an den Kopf, woraufhin er einen knurrenden, wimmernden Laut ausstieß. Als er sich umdrehte und mich aus seinen dunklen Augen anschaute, brüllte ich sofort: »Verschwinde, du dreckige Satansbrut!« Zur Sicherheit warf ich gleich noch einen Stein hinterher. Erst dann verschwand er im Dickicht, das nach unten in den Wald abfällt. Sogar als er schon weglief, machte er noch Bewegungen mit dem Unterleib.

Die Clara Giannessi kniete noch genauso nackt da wie vorher. Die herabhängenden Haare verdeckten ihr Gesicht. Wenn ich ehrlich sein darf, machte sie mir mehr Angst als der Teufel in Person, den ich gerade gesehen hatte. Aber ich ging zu ihr und sagte: »Komm, Claretta, ich bringe dich nach Hause«, und legte ihr meine Jacke um. Sie schreckte auf, als würde sie aus einem Traum erwachen. »Don Lauro, was mache ich hier? Mir ist kalt«, murmelte sie mit dünner Stimme und zitterte am ganzen Körper.

Ich will damit nur sagen, Herr Jesus, falls du einen Beweis für meinen Mut willst, hattest du davon schon reichlich. Gut, vielleicht habe ich mit der ein oder anderen Kleinigkeit mal gesündigt, aber wenn es drauf ankommt, trage ich den Namen deines Vaters wie ein Schwert. Nicht mal vor dem furchterregenden Geifer des Bösen weiche ich zurück. Aber wenn es so weitergeht, kann ich ausgerechnet der Claretta bald Gesellschaft leisten, dort, wo man sie vor Kurzem hingesperrt hat, das sag ich dir.

In den kleinen Zimmern, die Ihr mir in San Bastiano gegeben habt, ging es mir wunderbar. »Fleißig und fromm«, wie es so schön heißt. Fast dreißig Jahre habe ich dort gewohnt und mich kein einziges Mal beschwert oder etwa doch? Und trotzdem kommt Euch eines Tages in den Sinn, den Berg unter Le Case beben zu lassen. Als gäbe es in der Welt sonst nichts zu tun. Ich weiß, die Wege des Herrn sind ungeründ… undergrün… Man versteht sie eben nicht, und das soll mir recht sein. Wenn Du es ab und zu beben lässt, willst du uns vielleicht einfach sagen: »Habt keine Angst, meine Schäfchen, ich denke an euch. Der Herr ist bei euch, auch wenn ihr hier am Arsch der Welt gelandet seid.« Mag sein, dass jemand daran glaubt. Die Alten hier oben sagen, das Dorf wurde einst auf dem Rücken eines schlafenden Riesen errichtet, und die Stöße sind nichts weiter als Zuckungen, die dieser Koloss in seinem tausendjährigen Schlaf ab und zu hat. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Wenn sie merken, dass ein Beben kommt, sagen sie: »Das letzte Mal, als er sich bewegt hat, war vor einem Jahr im Juni«, und schauen zur Lampe an der Decke. Die Stöße sind immer sehr leicht und lassen kaum ein Steinchen aus der Regenrinne hüpfen. So auch vor zwei Jahren um drei Uhr nachts. Die meisten haben gar nichts mitbekommen. Am nächsten Morgen war an den Häusern, die seit jeher jedem Sturm standhalten, nicht mal ein Riss … Nur bei mir war gleich die ganze Decke runtergekommen. Außer in der Ecke, wo das Bett stand, in dem ich lag.

»Ein Wunder!«, riefen die Leute, als ich vor ihnen stand, als wäre nichts passiert. »Ein Wunder!« Aber da bin ich mir heute nicht mehr so sicher, mein Herr. Am Anfang staunte ich noch: »Sieh einer an, so bringen die im Himmel mich also dazu, umzuziehen.«

Die Vorstellung, mit meinen drei Habseligkeiten in den Uhrturm zu ziehen, gefiel mir. Wenn ich aus dem Fenster schaute, konnte ich sogar die Krümmung im Horizont sehen … Ich dachte: »Wenn mich der liebe Herr am höchsten Punkt des Dorfes platziert hat, kann er den Leuten damit ja nur verdeutlichen wollen: Don Lauro hat ein Auge auf euch, und damit auch Gott. Dann habe ich irgendwann das Ticktack bemerkt. Ganz zu schweigen vom stündlichen Glockenschlag, aber der ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Uhrwerk. Die Federn und gezackten Rädchen, die die riesigen Zeiger über meinem Kopf bewegen. Ticktack, ticktack … Je mehr ich es ignorieren will, desto lauter hallt es in meinem Kopf, selbst wenn ich hundert Kilometer entfernt bin. Und wenn es nicht das Ticken ist, dann sind es die Klagen dieser Leute, die mit Brot und Borsten groß geworden sind. Vor zwei Jahren haben die Arbeiter der Gemeinde einen Bauzaun um San Bastiano aufgestellt, und da steht er heute noch, ohne dass vom Regionalrat auch nur eine müde Lira für die Renovierung angekommen wäre.

Und dann beschwerst Du dich, mein Herr, wenn ich mal in die Kollekte greife, Likör kaufe und mich ungebremst volllaufen lasse, sodass ich auf den Teppich sinke und schlafe, wie es sich gehört?

Immer noch besser, als dem Salghini recht zu geben, der sich aufführt, als wäre er die Wissenschaft in Person, und dazu noch Dein Wort anzweifelt. Wie eine wandelnde Gotteslästerung unter freiem Himmel stellt er die selige Güte auf die Probe, die Du mir einimpfst, seit ich denken kann.

MARIELLA MANTOVANI

Hausfrau

Die Graziellina gibt gern die wohlhabende Diva, aber neue Zähne kauft sie sich trotzdem nicht, und wenn sie den Mund aufmacht, tanzen ihre Beißerchen Tarantella. Dabei war sie mal eine echte Schönheit. Klein im Wuchs, aber mit großer Spalte und dem Schalk im Nacken, der gute, den man mit sechzehn Jahren haben sollte, wenn alles eine Entdeckung ist und es eine Beleidigung wäre, das Neue draußen stehenzulassen. Mit unseren Lumpen-Puppen gingen wir runter zu den Kastanien. Wir spielten, dass ein Prinz in einer Kutsche vorbeikommt und wir mit ihm Tee trinken. Bis uns die Puppen irgendwann nicht mehr reichten, und wir die Röcke anhoben, besonders an heißen Tagen, um unsere Füße im Bach zu baden. Graziella schob mir ihren Finger rein, und ich ihr meinen. Damit konnten wir ganze Nachmittage verbringen, während die Vena in jenen Julitagen ruhig dahinplätscherte. Ich verliebte mich so, dass ich mich heute noch daran erinnere. Ich sagte zu ihr: »Meine liebe Graziellina, bleiben wir doch für immer hier und pullern unsere Lust in diese Rinne, was wär daran schlimm?« Dann küssten wir uns mit leichter Anspannung, so wie es Mädchen in diesem Alter tun, aus Angst, ein Wanderer oder Jäger könnte plötzlich mit seinen Gelüsten in der Hand im Gebüsch stehen, wie eine Sau, die sich einen vor die Füße gefallenen Leckerbissen nicht entgehen lassen will.

Die Kastanien stehen immer noch dort, hoch und schön, und tragen wie jedes Jahr im Oktober ihre Igel. Während wir dagegen schon seit geraumer Zeit verblüht sind, und schon lange nicht mehr denken, dass das Beste noch kommen wird. Hin und wieder versuche ich es trotzdem. Bei Sonne gehe ich voller Elan raus und laufe bis zu den alten Waschküchen. Ich komme ans Ende der großen Kurve und stehe vor demselben Haus, das ich als junge Frau in zehn Minuten durchs Dorf erreichte. Bevor mir Graziella aufmacht, schaut sie durch die Gardine. Ich mag mich täuschen, aber mir scheint, als würde sich ihr runzliges Gesicht jedes Mal etwas aufhellen, wenn sie mich vor der Tür stehen sieht. Gleich darauf reißt sie die Tür auf und sagt: »Meine Mariella! So eine Überraschung!«

In diesen vier Wänden duftet es noch genauso nach Keksen wie früher schon. Kaum setze ich einen Fuß hinein, merke ich, wie die Erinnerung auf mich einstürmt. Doch während wir es früher nicht abwarten konnten, mal ein paar Minuten allein zu sein, um über unsere Geheimnisse zu sprechen, reden wir heute, wo wir den ganzen Vormittag Zeit hätten, ohne fürchten zu müssen, nach Hause gerufen zu werden, nur noch über das Wetter oder die Schmerzen in den Beinen. Später setzen wir uns an den Tisch, und ich lasse mir die Karten legen.

Das hat sie von ihrer Großmutter gelernt. Schon als Kind erzählte sie mir von Kerzen aus Vogelblut und Tellern mit Urin, die nachts vor das Haus zu stellen waren, um ruhelose Seelen abzuwehren. Im Dorf erzählte man, Nonna Velia sei eine Hexe, die um drei Uhr nachts vor dem Spiegel den Teufel beschwört. Meine Mutter sagte immer: »Man hat sie lieber als Freundin. Angeblich hat sie dem Benedetti seine Ernte mit einem Blick ruiniert, der muss jetzt vor dem Bürgermeister für ein Stückchen Brot auf die Knie fallen, um über die Runden zu kommen.« Also gingen wir zum Fluss und machten unser Ding. Graziellina erzählte mir oft, dass Nonna Velia spürte, bald sterben zu müssen, vorher wolle sie ihr aber noch die magische Kraft des Kartenlegens übertragen und das Heft der Aufgüsse erklären. Ich glaubte ja nicht wirklich an diesen Kram, war bis über beide Ohren in meine Freundin verliebt, und es reichte mir, sie an meiner Seite zu haben. Ich sagte: »Wir werden irgendeinen Deppen heiraten. Doch versprich mir, dass wir uns weiter an der Vena treffen, um uns heimlich zu umarmen.« Leider haben uns die Beben des Lebens allmählich woandershin getrieben. Sie mit ihrem Martino, der aussah wie eine Kröte, und ich mit dem Divo, der zwar ständig am Fluchen ist, bei dem es mir aber am Ende an nichts gefehlt hat.

Graziellina war traurig, als sie mich eines Abends mit dem jungen Burschen tanzen sah. Wir waren noch nicht mal zwanzig Jahre alt, aber zu Hause wurde mir gesagt, dass es nun höchste Zeit sei, wenn ich nicht als alte Jungfer enden wollte. Also nahm ich den Erstbesten. Eines Morgens fand ich eine Kette mit einem seltsamen Anhänger an unserer Tür, zwei Steinchen, die mit Haaren zusammengehalten wurden. Ich dachte: ›Auf diese Weise sagt mir die Graziella also, dass sie noch an mich denkt.‹ Seitdem sind vierzig Jahre vergangen.

So etwas passiert in einem Dorf: Man vergisst, dass man zusammen aufgewachsen ist, vor allem wenn die Kinder kommen. Das Lächeln eines Ehemannes wird ernster und ernster, und die Tage gehen wie Hagelschauer auf dich nieder, von einer Weihnacht zur nächsten. So lange, bis ich vor zwei Jahren meine alte Freundin bei Mario wiedertreffe, die mir sagt: »Mariella, gut siehst du aus! Warum kommst du nicht mal auf einen Sprung bei mir vorbei? Auf einen Tee. Dann verbringen wir ein bisschen Zeit.« Einfach so, aus heiterem Himmel.