Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

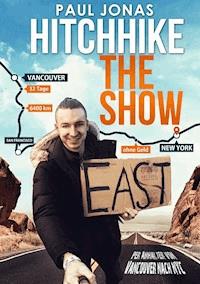

Im Oktober 2015 war für mich klar: Strandurlaub auf Hawaii ist mir zu langweilig. Für die ersten beiden Monate im neuen Jahr musste etwas Besseres her. Eine aufregende Reise, mit einer Challenge an mich selbst. Kurz darauf und ohne groß nachzudenken hatte ich die Idee: Ich erkunde Amerika auf eigene Faust, mit dem Ziel New York City. 6400km per Anhalter. Um noch einen Schritt weiter zu gehen entschied ich mich die Reise komplett ohne Geld durchzuführen - 0,00 Euro. Warum? Weil vermutlich weder Du, der das hier liest, noch ich jemals in der Situation waren, nicht einmal einen Kaffee bei Starbucks kaufen zu können, wenn uns danach ist. Wie ist es verzichten zu müssen? Wie fühlt es sich an, komplett auf Andere angewiesen zu sein? Ich wollte es am eigenen Leib erleben - körperlich und emotional. Am 03. Januar 2016 ging es dann endlich los. Bekanntschaften mit einer Gogo Tänzerin, einem Ex-Häftling und der amerikanischen Justiz lassen nur erahnen, was ich im aufregendsten Monat meines Lebens erlebt habe. Wie dieses Buch Teil einer Wette mit dem millionenschweren Gary Vaynerchuk wurde? Dafür ist in diesem Klappentext leider kein Platz mehr ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Dich.

Inhalt

KAPITEL 1: KÖLN

Ich mach‘ was Anderes

KAPITEL 2: VANCOUVER

Die Idee zur Reise

Der Countdown läuft

Die Ruhe vor dem Sturm

Der erste Tag

KAPITEL 3: WASHINGTON

Aussenseiter

Der weisshaarige, dickbäuchige, alte Mann

Reisen per Anhalter ist sexy!

Pickton Brothers

Abkürzen verboten

KAPITEL 4: KALIFORNIEN

Goldener Wasserhahn

Kayla & Kait

Psychedelic Rock

Golden Gate Bridge

Forever House

Tribal Seeds

Bye bye Forever House

Instagram Date

Ein alter Bekannter

KAPITEL 5: NEVADA

Schlechte Neuigkeiten

Immer Richtung Osten

KAPITEL 6: UTAH

Kältetod

Denver, ich komme!

KAPITEL 7: COLORADO

Union Station

Entspannt in Denver

Tailgating

Halbzeit

Na geht doch!

KAPITEL 8: NEBRASKA

Achterbahn

Alles wird gut

KAPITEL 9: IOWA

Roadtrip mit Maria

Iowa City

KAPITEL 10: ILLINOIS

Chicago, here I come

Fox News, die Zweite!

Ein ganz normaler Tag in Chicago

Nordpol oder Chicago?

Tick Tack Tick Tack

KAPITEL 11: OHIO

Extrem Couchsurfer

Save my ass

Morning Show

KAPITEL 12: PENNSYLVANIA

Next Stop: Pittsburgh

Pittsburgh by bike

Up & down

Philadelphia

Rocky Balboa

KAPITEL 13: NEW YORK

Der Countdown läuft

Speed Dating mit Gary

Meine Frage an Gary

Der Plan

Die #AskGaryVee Show

Was danach geschah

– KAPITEL 1 –

KÖLN

ICH MACH’ WAS ANDERES

Es war ein ganz normaler Tag in meinem Kölner Büro, als ich einen Anruf von meiner Mutter bekam. Ganz begeistert erzählte sie mir von einem Artikel, den sie in der Lokalzeitung gelesen hatte. Von einem Stipendium, das unter dem Motto Ich mach’ was Anderes ausgeschrieben war, wurde berichtet. Wert: 10.000 €. Bewerbungsschluss: am gleichen Tag. „Ach Mutter…”, dachte ich mir und speiste sie mit Floskeln ab. Ich hatte unglaublich viel zu tun und war mit den Gedanken noch in meiner Firma. Da war kein Platz für ein Stipendium. Die Vorstellung, dass ich mit meinem 3,4er Abi ein Stipendium bekommen würde, war komplett absurd. Als ich später gedanklich doch noch einmal auf das Telefonat zurückkam, fand ich die Idee meiner Mutter, mich zu bewerben, gar nicht so schlecht. Das Motto Ich mach’ was Anderes passte zu diesem Zeitpunkt perfekt zu mir und verlangt wurde gar kein grandioser Abiturschnitt, sondern lediglich ein Bewerbungsvideo mit einer Länge von einer Minute. „Pah! Das Stipendium tüte ich ein!”, dachte ich mir. Dass ich nur noch sechs Stunden bis zum Einsendeschluss hatte, nicht annähernd ein Konzept für mein Bewerbungsvideo und zu dem Zeitpunkt nicht einmal studierte, war in dem Moment nicht so wichtig. Eine meiner größten Stärken kam mir in diesem Moment gerade recht: Mir fällt es sehr leicht unter Zeitdruck einen kühlen Kopf zu bewahren und in kürzester Zeit einen Plan aufzustellen, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Nach einem kurzen Brainstorming stand der Plan für mein Video: 15 Sekunden kurze Vorstellung, 15 Sekunden bebilderter Einblick in mein Leben und 30 Sekunden um den Zuschauer auf meine Seite zu ziehen. In den nächsten sechs Stunden filmte ich unzählige Takes der einzelnen Segmente, stellte mich, bevor ich es merkte, gefühlt zehnmal mit meinem falschen Alter vor und war überrascht, wie komisch es war vor einer Kamera zu stehen, selbst wenn man komplett alleine war. Um dem Motto Ich mach’ was Anderes gerecht zu werden, unterstrich ich die zehn Jobs, die ich mit meinen 21 Jahren damals schon durchlebt hatte und mein Hobby des Fallschirmspringens. Für den Schluss entschied ich mich für ein abgewandeltes Zitat von Timothy Ferriss, das beim Zuhörer Emotionen auslösen sollten: „Egal was Dir jemand sagt, Lehrer oder Eltern, mach genau das, worauf Du Bock hast! Denn die Chancen, dass Du Dir mit 67 Jahren einen Kaffee aus der Rentenkasse leisten kannst, sind weitaus geringer, als dass Du etwas Großartiges auf die Beine stellst, wenn Du die nächsten 47 Jahre genau das machst, worauf Du Bock hast!”. Das Video war geschnitten. Mir blieben noch zehn Minuten bis zum Einsendeschluss. Schnell die Datei auf Vimeo hochgeladen und den Link per Mail abgeschickt - fertig!

Kurz darauf wurde meine Bewerbung aus hunderten Einsendungen zum Gewinner Video gekürt. Ende September kam ich in Vancouver, Kanada an, um als Stipendiat mein erstes Semester BWL an der Capilano University zu starten. Was ich mit dem Antritt dieser Reise losgetreten hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht im Geringsten bewusst. Ein bisschen Studentenluft schnuppern stand auf dem Plan. Einquartiert bei einer siebzigjährigen Oma, die mir als Gastfamilie vermittelt wurde. Ohje!

– KAPITEL 2 –

VANCOUVER

DIE IDEE ZUR REISE

Mittlerweile war das Semester im Norden von Vancouver fast beendet. Es muss irgendwann im November gewesen sein, als ich mich fragte, was ich wohl mit den verbleibenden zwei Monaten anfangen sollte, bevor mein Flug zurück nach Deutschland ging. Ich hatte das Glück, dass ich meinen Rückflug nicht von Vancouver aus buchen musste. Die Organisation AIFS, die mein Stipendium finanzierte, gab mir komplette Planungsfreiheit, sodass ich meinen Rückflug auf den 25. Februar 2016 legen konnte. Abflughafen: San Francisco. Im Kopf hatte ich von vornherein, dass es nicht gleich zurück nach Deutschland, zurück in meine Firma, zurück in mein Leben gehen würde. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mehr aus der Reise mitzunehmen, als ein Semester BWL, welches mich komplett unterfordert in Vancouver dahinvegetieren ließ. Was also tun, von Mitte Dezember bis Ende Februar? Amerika stand mir offen. Verschiedene Ideen flogen durch meinen Kopf.

Die erste Möglichkeit war die, mit der ich im Hinterkopf meinen Rückflug von San Francisco ausgehend gelegt hatte. Vor ein paar Jahren war ich schon einmal in Kalifornien gewesen. Genauer gesagt in dem kleinen Örtchen Lodi. Da gibt es neben einem Wal-Mart nicht wirklich viel zu sehen. Nicht einmal ein Taxi fand man in dem Ort. Der örtliche Sheriff musste uns damals einen ortsansässigen alten Mann organisieren, der immer mal wieder gestrandeten Touristen half von A nach B zu kommen. Eine persönliche Sensation hatte Lodi für mich jedoch zu bieten. Mit dem Parachute Center war es die Hochburg für Fallschirmspringer. Mein persönliches Mekka sozusagen. Bei einer meiner vorherigen Reisen, damals wurde ich gerade 17, hatte ich in Südafrika während eines Schüleraustauschs das Fallschirmspringen als Sportart kennen gelernt.

Jetzt wirst Du Dich wahrscheinlich fragen: Fallschirmspringen? Sportart? Da macht man doch nur einen Tandemsprung, wenn man sich traut und das war’s. Das dachte ich damals auch. Recht schnell habe ich jedoch die eher unpopuläre Seite, dieser als Extremsport bezeichneten Aktivität, kennengelernt. Da springen Menschen tatsächlich mehrmals am Tag aus dem Flugzeug. Nicht weil sie die Tollkühnen der heutigen Zeit sind, die einen Adrenalinkick nach dem Anderen suchen. Nein. Ganz im Gegenteil. Der Sport ist eher mit Turmspringen zu vergleichen. Nur eben mit etwas mehr Zeit in der Luft und einem dramatisch wirkenden Absprung aus dem Flugzeug. Was Lodi nun so besonders für mich machte? Hier tummelten sich die Stars der Szene. Hatte ich mir zumindest sagen lassen. Viel interessanter für mich war allerdings, dass ein Sprung in diesem Mekka nur schlappe 15 Dollar kostet. In Gedanken versunken sah ich mich schon mein Zelt auf einer der Wiesen am Sprungplatz aufschlagen und meinen Schlafsack ausrollen. Ich hielt inne. „Moment mal!”, unterbrach ich mich selbst. „Dezember bis Februar sind die kältesten Monate im Jahr”.

An dieser Stelle muss ich kurz einwerfen, dass ich rein aus meiner damaligen Erinnerung schreibe. Ob es sich bei dem genannten Zeitraum meteorologisch wirklich um die kältesten Monate handelt, wusste ich damals nicht und weiß ich auch heute nicht. Zurück zu meinem Selbstgespräch am besagten Novembertag. Kälte bedeutete bei meinem Vorhaben das Gegenteil von Spaß. Wenn es auf dem Boden kalt ist, ist es in 4000m Höhe arschkalt! Da spürt man sein Gesicht und seine Finger nicht mehr. „Warum habe ich da nicht vorher drüber nachgedacht?”, fragte ich mich enttäuscht. Schließlich hatte ich mich auf die Zeit in Lodi seit meinem ersten Besuch im Jahr 2015 tierisch gefreut. Bevor sich Selbstmitleid breitmachen konnte, suchte ich lieber nach einer Alternative. Mindestens 20 Grad sollten es sein. Gegen eine schöne Umgebung aus der Vogelperspektive hatte ich auch nichts einzuwenden. Sprünge am Meer bildeten zu diesem Zeitpunkt meine schönsten Erinnerungen in diesem Sport. Kapstadt, ganz unten in Südafrika, war hier mein bisheriges Highlight. Google Earth musste mir weiterhelfen. Wo war es denn schon warm in Amerika, im Winter!? Kaum schaute ich auf die Karte, wurden meine Augen groß: Hawaii liegt östlich von San Francisco. Gar nicht weit entfernt. „Da wird es warm sein. Ist ja schließlich DAS Paradies”, redete ich mir ein. Über einen atemberaubenden Ausblick machte ich mir auf der Trauminsel keine Sorgen. Je tiefer ich gedanklich in die Idee von Hawaii eintauchte, desto stärker wurde eine innere Stimme die sich zu Wort meldete. „Ist es wirklich das, was du dir für die nächsten zwei Monate vorstellst? Faul am Strand liegen, eine Kokosnuss nach der anderen ausschlürfen und Tag für Tag den Absprung in die Tiefe machen?”.

Rückblickend kam die Begierde nach mehr wohl daher, dass ich während des Auslandssemesters in Sachen Kreativität und aktivem Handeln ein wenig eingestaubt war. Die Oma, bei der ich einquartiert wurde, war für mich, als extrem selbstständigen Menschen, ein Albtraum. Die Uni hatte von mir bei passablen Ergebnissen ein Mindestmaß an Anwesenheit verlangt und von der Arbeit hatte ich mich während meiner Abwesenheit in Deutschland komplett zurückgezogen. Mir war, glaube ich, seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder langweilig. Etwas Unbekanntes musste her. Etwas Aufregendes. Etwas, das mich herausfordern sollte! Im Hinterkopf begleitete mich in diesem Moment eine Reise, die mein Studienfreund Thorin Loeks vor kurzem absolviert hatte. 3700 Kilometer mit einem Kanu von Kanada bis zum Golf von Mexiko - alleine. Wow! Damals, als ich Gedanken Pingpong über meine noch freien zwei Monate gespielt habe, war mir die Verbindung zu Thorins Abenteuer und meinem aufkommenden Verlangen nach einem Abenteuer gar nicht präsent. In der Retroperspektive wirkte sie jedoch glasklar. Während ich langsam merkte, dass Hawaii wohl nicht das Ziel meiner Reise werden sollte, zog es meine Gedanken nach New York City. Ich war noch nie in dieser in Hollywood Filmen beworbenen Metropole gewesen. Die Stadt interessierte mich enorm und zog mich quasi magisch an. „New York City. Da will ich hin!”, dachte ich und meine Augen müssen gefunkelt haben. Aber Moment mal. In den Flieger steigen, um zwei Monate an einem Fleck festzusitzen - magische Anziehung hin oder her - das war nichts für mich. Das hatte ich bei der Hawaii Idee schon abschließend für mich geklärt.

Da kam mir aus dem Nichts eine Idee: „Ich reise per Anhalter von Vancouver nach New York City!“ Die Abenteuerlust übermannte mich und ich steigerte mich in meine Idee hinein. Per Anhalter von Vancouver nach New York City. War das machbar? Wie weit ist das überhaupt?

Mein guter Freund Google wurde zu Rate gezogen. 6400 Kilometer ist die Strecke in etwa lang, inklusive Zwischenstopp in San Francisco. Um die Entfernung in einen zeitlichen Rahmen packen zu können, überlegte ich mir, dass ich wohl 200 Kilometer pro Tag ohne größere Probleme schaffen könnte. Das sind in Deutschland zwei bis drei Stunden mit dem Auto. Wenn es hart auf hart kommen sollte und ich mal stundenlang niemanden finden würde, der mich mitnahm, reichte mir am Abend einer der verrückt genug war, einen durchgeknallten Deutschen mit sich fahren zu lassen. Vorausgesetzt er würde nicht nach zehn Kilometern stoppen. Ich teilte die 6400 Kilometer Strecke durch 200 Kilometer pro Tag und kam auf 32 Tage. Perfekt! Bei zwei Monaten Zeit, die ich zur Verfügung hatte, sollte mein Vorhaben möglich sein.

Es vergingen ein paar Tage in denen ich mal mehr, mal weniger über meine baldige Reise nachgedacht habe. Es juckte mich in den Fingern. Ich wollte mein Vorhaben nicht nur aus Interesse durchziehen, ich wollte mich selbst herausfordern, mich selbst an meine Grenzen treiben. Eine Gratwanderung zwischen möglich und unmöglich begehen. Als ich über die verschiedenen Möglichkeiten nachdachte, auf die Schwierigkeit des Reisens per Anhalter noch einen drauf zu setzen, erschien es mir plötzlich ganz logisch, dass ich die Reise komplett ohne Geld durchziehen würde. Nicht nur kein Geld für Transportmittel. Gar kein Geld. Für nichts. Nicht für Nahrung. Nicht für Unterkünfte. Für gar nichts. Den Drang zu erleben, wie es wohl ist nichts zu haben, verspürte ich schon seit längerer Zeit. Schuld daran waren hauptsächlich zwei Gründe.

Der Erste: Bisher war ich immer in der glücklichen Lage gewesen, mir das kaufen zu können, was ich wollte. Ich rede nicht von einem Lamborghini Gallardo und einer Traumvilla. Ich meine die Dinge, die zu dem Leben, welches ich lebte, ganz natürlich passten. Das Smartphone, welches ich gerne haben wollte. Den Flatscreen-TV, den ich glaubte zu brauchen oder das Mittelklasse Auto, welches ich gerne fahren wollte. Schon mit zehn Jahren fing ich an zu arbeiten und kannte es somit nicht wirklich so gar kein Geld zu haben und auf Alltägliches verzichten zu müssen. Im Starbucks zu stehen und mit gesenktem Kopf rauszugehen, weil man merkt, es reicht nicht für einen Kaffee. So komfortabel es sein mag in dieser finanziell sicheren Lage zu sein, so wertvoll erschien es mir, die Kehrseite kennen zu lernen. Wie sollte ich sonst den Kaffee, den ich nicht mal trinke, schätzen lernen, wenn er das Selbstverständlichste auf der Welt war?

Der Zweite: Seitdem ich im Sommer 2014 meinen Job bei der Lufthansa an den Nagel gehängt hatte, bin ich selbstständig. Täglich dem Risiko ausgesetzt, dass mir ein ungeahntes Ereignis den Boden unter den Füßen wegreißt und ich auf der Straße sitze. Das klingt weitaus dramatischer als es sich in Wirklichkeit für mich anfühlt. Aber ganz realistisch betrachtet, war das die Situation in der ich mich damals befand. Hier und da hatte ich ein paar kleine Projekte mit denen ich ein wenig Geld verdiente. Der Möbelhandel, den ich zusammen mit einem meiner besten Freunde Jonas vor gut einem Jahr eröffnet hatte, lief langsam aber sicher an. Tatsächliche Sicherheit jedoch: Fehlanzeige. Bevor es also potentiell hart auf hart kommen könnte, dachte ich mir, warum nicht bewusst in den gefürchteten Abgrund stürzen und nachforschen, wie es ganz am Boden wirklich aussehen würde. Wie fühlt es sich denn nun wirklich an, wenn man sich nicht kaufen kann, was man gerade begehrt? Wie ist das wohl, wenn man nicht einfach ein Taxi rufen kann, wenn es draußen regnet und man frierend auf den Bus wartet, der mal wieder nicht kommt?

Diese Fragen wollte ich mir durch das Reisen ohne Geld beantworten. Mein nächster Einfall sollte mich am stärksten herausfordern. Ungemütlich sollte es durch die bevorstehende Kälte werden. Abhängig würde ich sein, da ich zu 100% auf die Hilfe fremder Menschen zählen musste. Mein Ego sollte durch die fehlende finanzielle Freiheit gehörig einen vor den Latz bekommen. Wäre es nicht wunderbar, auch noch ein persönliches Ziel umgesetzt zu bekommen, dachte ich mir. Ein hochgestecktes Ziel, welches mir bei Erreichen ein unglaubliches Erfolgsgefühl geben würde. Und dieses Ziel habe ich gefunden: Bei Ankunft in New York City in die #AskGaryVee Show vom millionenschweren Gary Vaynerchuk eingeladen zu werden.

Da du dich, solange du dich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum auseinandersetzt, berechtigt fragen wirst, wer Gary Vaynerchuk sein soll und was es mit der #AskGaryVee Show auf sich hat, möchte ich ein wenig Kontext geben. Gary Vaynerchuk ist Investor in Twitter, Snapchat, Uber und vielen weiteren Firmen. Das Weingeschäft seines Vaters hat er innerhalb von fünf Jahren von drei Millionen Dollar Umsatz auf 60 Millionen Dollar Umsatz ausgebaut. Mittlerweile ist er CEO einer der am stärksten polarisierenden Digital Marketing Agenturen der Welt: VaynerMedia. Zu seinen Kunden gehören Größen wie Dove, Spotify, Budweiser und Pepsi. Das Mark Zuckerberg Teil seines Freundeskreises ist, verwundert kaum. In seiner YouTube Show #AskGaryVee beantwortet er Fragen aus seiner Online Community zu allem rund um das Thema Unternehmertum. Als physisch vor Ort sitzende Gäste in seiner Show hatte er zu diesem Zeitpunkt nur eine Hand voll bekannter Persönlichkeiten, wie Casey Neistat, zu Gast. Mein Ziel war es, ebenfalls Gast in der Show einer meiner größten Vorbilder zu werden. Wie ich das anstellen wollte? Ich hatte keine Ahnung.

DER COUNTDOWN LÄUFT

Mental bin ich ein unglaublich entspannter Mensch. Sehr wenige Dinge wühlen mich so richtig auf oder lassen mich nachts nicht schlafen. So kam es, dass ich mir bis Mitte Dezember kaum weitere Gedanken zu meinem Vorhaben machte. Vor allem dachte ich keine Sekunde an Vorbereitungen, an die ich besser hätte denken sollen. Last Minute, wie ich es meistens tue, überlegte ich mir, was ich wohl brauchen würde, um die Reise durch Amerika zu absolvieren. Im nächsten Moment fand ich mich in einem Skype Gespräch mit meinem Kumpel Jonas wieder, der vor kurzem erst von einer sechsmonatigen Backpacking Reise durch Indien zurückgekehrt war. Er sollte mir die wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben. Ein paar Minuten später war ein kleiner abgerissener Zettel in Krakelschrift mit den Dingen vollgekritzelt, die ich über die nächsten zwei Wochen besorgen musste.

Einen Backpack mit dem wichtigsten Kleinkram hatte Jonas zu dem Zeitpunkt ungenutzt in Deutschland rumliegen. Da meine Freundin ein paar Tage später zu mir nach Vancouver zu Besuch kam, brachte sie mir die Sachen einfach mit. Besser konnte es nicht laufen! Für mich blieb neben ein paar kleineren Besorgungen, wie einem Fast-Dry Handtuch, Panzertape und einer Taschenlampe, nur noch der wichtigste Einkauf übrig: warme Kleidung und der wärmste Schlafsack, den ich finden konnte. Hier wusste ich von Anfang an: Es wird nicht gespart. Welche Temperaturen ich zu erwarten hatte und wo es mich überhaupt hin verschlagen würde, war gleichermaßen unbekannt. So ging es geradewegs in den nächsten North Face Store auf der Haupteinkaufsstraße Vancouvers, Granville Street. Voll ausgestattet kam ich gefühlte drei Stunden später voller Vorfreude darauf, dass es endlich losgehen würde, wieder aus dem Geschäft.

Mit im Gepäck:

Wollmütze

Handschuhe

Daunenjacke

Skiunterwäsche

Snowboard Hose

GORE-TEX Schuhe

Kostenpunkt für alles: 1500 Dollar. „Leck mich am Arsch! So eine Reise ohne Geld ist teurer als ich dachte.” Ging es mir durch den Kopf, als ich mich auf den Weg zurück in mein warmes Apartment machte. Schon bald sollte ich dieses gegen einen weitaus ungemütlicheren Ort, nur ein paar Meter weiter, eintauschen. Mein Apartment in Downtown Vancouver war mittlerweile gekündigt und der Tag meiner Abreise stand fest, der 23. Dezember 2015. Bevor jedoch die eigentliche große Reise Richtung New York City starten sollte, hatte ich mir noch ein ganz anderes Abenteuer zum Einstieg vorgenommen. Ein ganz ruhiges und zurückgezogenes aber in keiner Weise weniger herausforderndes. Dazu aber später mehr.

Es war der 20. Dezember, als ich noch allerhand offene Punkte auf meiner Checkliste hatte. Das Apartment musste übergeben werden. Die letzten Einkäufe für mein Reiseequipment waren nötig. Mein Gepäck für die Zeit in Vancouver musste irgendwie zurück nach Deutschland. Ein Video, in dem ich mein Vorhaben vorstelle, sollte fertig werden und neben unzähligen anderen Dingen auf der ToDo-Liste, musste ich mir zu allem Überfluss auch noch eine Idee aus dem Ärmel schütteln, um meine Familie an Weihnachten nicht als ganz bedeutungslos dastehen zu lassen. Um ehrlich zu sein war mir jedoch zu diesem Zeitpunkt nichts mehr egal, als eine Weihnachtsfeier zu Hause, bei der am Ende doch jährlich immer das gleiche passierte. 72 Stunden vor meiner Abreise saß ich also vor einem riesigen Haufen Aufgaben, die es noch zu erledigen gab. Die Backpfeife, die ich mir durch meine Last Minute Mentalität selbst verpasst hatte, saß. Um alles pünktlich zu schaffen, machte ich über die nächsten drei Tage kein Auge zu. Ob ich beim nächsten Mal besser planen würde? Auf keinen Fall. Einen Tag bevor ich diese Zeilen schrieb, habe ich ein Zitat in Ben Horowitzs The Hard Thing About Hard Things gelesen:

„Do you know the best thing about Startups? You only ever experience two emotions: euphoria and terror. And I find that lack of sleep enhances them both.“

Für meine Situation hätte ich die These direkt unterschrieben. Je mehr Stunden sich ohne Schlaf aneinander reihten, desto mehr steigerte ich mich in einen Rausch aus Wahnsinn, Euphorie und Fokus. Mit einem Tunnelblick wurden alle Punkte der Checkliste abgearbeitet und meine Vorfreude auf die in Kürze startenden 42 Tage Abenteuer hielt mich wach. Zum Glück hatte ich eine gute Freundin bei mir, die ich in Vancouver kennen gelernt hatte. Luisa war vor allem eine große Hilfe, um einen kleinen Trailer zu meiner Reise zu drehen. Damit ich Chancen darauf bekam, in die #AskGaryVee Show zu kommen, brauchte ich Aufmerksamkeit. Die galt es online in Social-Media-Kanälen zu kriegen. Um das zu schaffen musste ich Lärm erzeugen und dafür brauchte ich einen Trailer. So einfach war das. Müdigkeit hin oder her. Ich konnte schließlich nicht in New York City auftauchen und sagen „Hallo Gary, ich bin der Paul. Du weißt nicht wer ich bin, das liegt daran, dass ich ein wenig müde war, aber darf ich mich zu dir in deine Show gesellen?” Im hohen Bogen hätte er mich vor die Tür gesetzt. Nein, so läuft das nicht! Jetzt hieß es also, die komplette Reise-Montur anziehen, Video Szenen drehen, ausziehen, wieder anziehen, nochmal drehen, Fotos machen, durch die Stadt laufen, um coole Szenen einzufangen und danach noch ein einigermaßen passables Ergebnis zusammenschneiden. Während mir vor dem Laptop die Augen zufielen, lag Luisa längst auf dem Sofa in eine Decke eingewickelt und schwebte in einer ganz anderen Welt. Ich war völlig im Eimer. Zu diesem Zeitpunkt war ich seit ca. 45 Stunden wach und auch die Euphorie konnte mich nicht mehr antreiben. Es war sechs Uhr morgens, als ich, im wahrsten Sinne des Wortes, fertig war. „Fuck!“, schoss es mir durch den Kopf. Die Weihnachtsnummer musste noch erledigt werden. Mit kaum noch einem Funken Energie in mir, setzte ich meine beste Miene auf und schaltete die Kamera an. Was genau ich erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Fakt ist aber, mit meinem Video konnte ich die ganze Familie erreichen und keinen mit leeren Händen dastehen lassen. Das hatte schon bei meiner Südafrika Reise 2013 fantastisch funktioniert. In drei Stunden sollte mein Abenteuer beginnen. In dem Moment, als ich den Link zu meinem Weihnachtsvideo per E-Mail an alle aus meiner Familie abgeschickt hatte, sank ich auf meinem Stuhl zusammen und schlief ein.

DIE RUHE VOR DEM STURM

Schon lange bevor ich die Idee zu meiner Reise nach New York City hatte, hatte ich mich entschieden, an einem zehn Tage Vipassana Kurs teilzunehmen. Anmelden musste ich mich. Und um einen Platz bangen. Ich stand nur auf der Warteliste. Für Frauen war der Kurs sogar schon komplett ausgebucht. Die Zusage kam zu meiner Freude ein paar Tage vor Kursbeginn. Nach knapp drei Stunden Schlaf, nach meinem 45 Stunden Marathon, saß ich im Auto von Van, einem anderen Kursteilnehmer, auf dem Weg zu meinem Vipassana Kurs in Merritt, knapp 300 Kilometer außerhalb von Vancouver. Vipassana ist eine indische Meditationsart, die weltweit in verschiedenen Zentren gelehrt wird. Der Einsteigerkurs dauert zehn Tage. In dieser Zeit werden jegliche Kommunikation und äußere Einflüsse abgestellt. Im Klartext heißt das: Kein Smartphone. Kein Fernsehen. Kein Buch. Auch kein Körperkontakt. Kein Sprechen. Nicht mal Augenkontakt. Leichter wäre es aufzuzählen was erlaubt ist: zehn Stunden Meditation am Tag und geballte Konzentration auf sich selbst. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich vor den bevorstehenden zehn Tagen mehr Angst, als vor meinem Aufbruch ins Ungewisse ohne Geld. Aufbrechen wollte ich direkt nach meinem Meditationskurs aus Merritt am 03. Januar 2016. Dass ich Weihnachten und Silvester im Schweigen verbringen würde, ist mir erst sehr spät aufgefallen.

Gegen Mittag sind wir an dem verschneiten Dhamma Surabhi angekommen. So heißt das Meditationszentrum. Mittlerweile wieder energiegeladen und voller Neugierde was mich erwarten würde, wurde ich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ich einem der Organisatoren die Hand reichen wollte. Sprechen war zu diesem Zeitpunkt noch erlaubt. Körperkontakt gefiel dem ruhigen Mann jedoch gar nicht. Am ersten Tag, oder vielmehr am Day 0, wie er auch genannt wird, gab es eine Einweisung darüber, was genau wir über die nächsten Tage erleben würden und wie das Zentrum aufgebaut war. Alle offenen Fragen wurden geklärt. Schließlich sollte sich jeder schon bald für zehn Tage eigenständig zurechtfinden ohne zu fragen, wo denn das Bad oder ein Salzstreuer zu finden wären. Nach einer Videoeinführung des Lehrers Goenka, der weltweit unzählige Vipassana Zentren aufgebaut hat, wurde das Schweigen eingeläutet und zur Bettruhe gerufen. Um 4:30 Uhr sollte es am nächsten Morgen losgehen.

Der Gong schlug. Das hallende Geräusch, das durch die Gänge zu mir drang, fühlte sich angenehm an. Der Gong schlug erneut. Dieses Mal klang er näher und intensiver. Wie eine Einladung aufzubrechen. Der Raum in dem ich mich befand war stockdunkel. Ich richtete mich in meinem Doppelstock Bett auf und versuchte kein Geräusch von mir zu geben. Ich griff nach dem Wichtigsten: Duschkram, Socken, Hose, Handtuch. Der Gong hatte mittlerweile ein drittes Mal geschlagen und neben mir bewegten sich die anderen, mir unbekannten Gestalten. Leisen Schrittes bewegte ich mich aus dem Zimmer, über den langen Flur und bog einmal links ab. Die Fenster boten einen Blick nach draußen. Alles war voll mit Schnee, komplett unberührt. Keine Fußabdrücke, keinerlei Spuren von Bewegung - nur Schnee und Wald. Mir kamen auf dem Weg mehrere Teilnehmer entgegen. Jeder war für sich und niemand sonst existierte. Lediglich die wandelnden Körper wurden wahrgenommen. Ich wusste, dass die nächsten zehn Minuten nur für mich sein würden. Kurz die Gedanken sammeln, bevor ich ins Ungewisse springen und mich meiner Angst stellen würde. Ich fühlte mich unglaublich wohl und geborgen an diesem Ort und in dieser Situation, in der ich mich langsam zu finden begann. Klodeckel hoch und hingesetzt, die nächsten zehn Minuten waren nur für mich.

Die nächsten Tage waren unglaublich intensiv. Intensiv durch die Schmerzen vom stundenlangen starren Sitzen, bis zu Erleichterung, wenn der Gong eine der zweistündigen Meditationssitzungen für beendet erklärte und ich mich wieder bewegen durfte. Durch die geballte Willensstärke, den eigenen Geist in Zaum zu halten, um bewegungslos und ruhig dazusitzen. Durch die bittere Wut gegen mich selbst, wenn ich durch Bewegung aus der Hitze, die sich in mir anbahnte, versuchte zu entfliehen. All das nur um später zu begreifen, dass es nicht darum ging jemandem und vor allem nicht mir selbst zu beweisen, dass ich zwei Stunden stillsitzen könnte. Nein, darum ging es nicht. Ausziehen musste ich mich vor mir selbst um mit mir selbst in Einklang zu kommen. Ohne Ego, welches einen besser dastehen lassen wollte als die Anderen. Welche Anderen überhaupt, wenn man nur allein mit sich selbst war?

Mit den Empfindungen und Gefühlen, die einen bei so einer intensiven Erfahrung durchströmen, könnte man vermutlich ein eigenes Buch füllen. Dafür brennt es mir aber viel zu sehr unter den Nägeln, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Nur meine zwei größten Lehren, die ich aus Vipassana mitgenommen habe, will ich an dieser Stelle noch teilen.

Falsche Motivation: Mit der Motivation stillzuhalten ging ich in den Vipassana Kurs. Ich glaubte es ginge darum, den kompletten Zeitraum einer Sitzung regungslos zu verharren. Egal wie sehr es innerlich in einem tobte. Das schaffte ich auch erstaunlich gut, dafür, dass ich bisher kaum Meditationserfahrung hatte und einer der unsportlichsten Menschen war, den ich zu diesem Zeitpunkt kannte. (Das ist übrigens auch heute noch so, die Vergangenheitsform lässt es allerdings nicht so vernichtend klingen.) Extreme Schmerzen kann es mitunter verursachen, über lange Zeit in einem Schneidersitz zu verharren. Das erfuhr ich vor allem von anderen Kursteilnehmern nach Ablauf der zehn Tage. Damit kam ich jedoch, obwohl komplett ungedehnt, erstaunlich gut zurecht. Volle zwei Stunden konnte ich teilweise ohne jegliche Bewegung dasitzen und mehr oder weniger tief in der Meditation versinken. Als dann am fünften Tag jedoch von dem betreuenden Lehrer gesagt wurde, man solle doch mal versuchen, mindestens eine Stunde regungslos zu bleiben, nahm mein Erfolg, dass mir vorher selbst gesetzte Ziel von zwei Stunden Regungslosigkeit zu erreichen, rapide ab. In diesem Moment merkte ich, dass es nicht meine eigene Motivation war, die komplette Dauer einer Sitzung von zwei Stunden ohne Bewegung zu meistern, sondern die Motivation aus der Annahme heraus kam, dass man dies von mir erwarten würde. In dem Moment, als die geglaubte Erwartung herabgestuft wurde, brach meine Performance zusammen. Als wichtige Lektion nahm ich für mich mit, immer zu hinterfragen, was genau ich aus eigener Motivation und Überzeugung tue und was ich tue, nur weil ich glaube, es würde von mir verlangt werden.

Perspektivenwechsel: Wenn der Kopf auf einmal keinen Input mehr bekommt, versucht er um jeden Preis etwas zu finden, an dem er sich aufhalten kann. In meinem Fall wurde das einer meiner Zimmernachbarn, der ein Hochbett weiter schlief. Nie machte er die Tür zu. Das hatte die Folge, dass die Tür bei jedem Windzug ins Schloss fiel und ein metallenes Geräusch von sich gab. Während der Meditation bewegte er sich ständig. Wechselte seine Stellung und ging von auf dem Boden sitzend auf einen Stuhl über. Verließ den Raum während der Meditationszeit. Ging auf unser Zimmer und ließ die Tür klicken. Während ich mich nicht nur komplett ablenken und von meiner eigenen Meditation abbringen ließ, verfluchte ich ihn. Hasste ihn kurzweilig. Natürlich nicht auf die Weise, dass ich ihn umbringen wollen würde. Aber schon so, dass ich wünschte, er würde den Kurs abbrechen, damit ich endlich meine Ruhe haben würde. „Was will der denn hier, wenn er immer zu die Sitzungen unterbricht, morgens im Bett liegen bleibt und mich und bestimmt auch jeden Anderen aus der Ruhe bringt?”, fragte ich mich. Ich steigerte mich von Gelegenheit zu Gelegenheit immer mehr in die Ablehnung herein. Das ständige Türklicken machte mich wahnsinnig. Am letzten Tag des Kurses durften alle Teilnehmer miteinander sprechen und Erfahrungen austauschen. Im Gespräch mit meinem so verhassten Zimmernachbarn erfuhr ich, dass er an chronischen Rückenschmerzen leidet, immer ein Zappelphilipp war und sein Leben lang mit etwas rumspielen musste. Bis vor kurzer Zeit konnte er nicht einmal ruhig auf einem Stuhl sitzen. Diese neuen Informationen, die ich auf einmal hatte, ließen ihn für mich in einem ganz anderen Licht dastehen. Ich hatte unglaubliche Achtung davor, dass er die vollen zehn Tage absolviert hatte. Wer hatte hier nun wirklich einen Erfolg erzielt? Der, der sich über zehn Tage in einer für ihn unvorstellbaren Situation beherrschen konnte oder der, der sich, frei von allen Lastern, hatte ablenken und in eine Wut hineinsteigern lassen? Die Antwort lag klar und ernüchternd auf der Hand. So groß ich mir auch Toleranz mit Edding auf die Stirn schrieb, so stark merkte ich durch diese Erfahrung auch, dass ich noch so einiges zu lernen hatte. Der Vipassana Kurs war eine unglaubliche Erfahrung für mich, die ich jedem empfehlen kann.

DER ERSTE TAG

Es war der 03. Januar 2016. Wie an den vergangenen Tagen erklang der Gong um 04:30 Uhr. 10 Tage waren vorbei. Die letzte Meditation fand von 5 Uhr bis 7 Uhr statt. Sie war freiwillig. Ach was. Freiwillig war doch ohnehin alles. Es war mir jedoch ausdrücklich freigestellt, ob ich nochmal meditieren wollte oder nicht. Ich wollte. Meine eigene Motivation hatte es verlangt. Der Gong hatte mittlerweile das Ende der letzten Sitzung geschlagen. Leisen Schrittes begab ich mich aus dem Saal, über den langen Flur, vorbei an meinem Zimmer und bog einmal links ab. Die Fenster boten einen Blick nach draußen. Alles war voll mit Schnee, komplett unberührt. Keine Fußabdrücke, keinerlei Spuren von Bewegung - nur Schnee und Wald. Mir kamen auf dem Weg mehrere Teilnehmer entgegen. Jeder war für sich und niemand sonst existierte. Lediglich die wandelnden Körper wurden wahrgenommen. Ich wusste, dass die Zeit für mich nun abgelaufen war. Der letzte Gong gab nämlich auch die Erlaubnis, wieder zu sprechen. Ich wollte in diesem wohligen Gefühl verharren. Geborgen im Schweigen, setzte ich mich an ein Fenster mit Blick auf den Schnee. Ich wollte nicht sprechen und zögerte mein erstes Wort solange hinaus, wie es nur ging. Erst nach ca. 30 Minuten wurde ich von meinem holländischen Zimmernachbarn angesprochen: „How are you?“, war seine Frage, die meinen Vipassana Aufenthalt beenden sollte und den Startschuss für #HitchhikeTheShow setzte. Es war Tag eins von 32. Mein Abenteuer startete in diesem Moment.

Van, einer der Teilnehmer der mich vor eineinhalb Wochen auf der Fahrt nach Merritt mitgenommen hatte, bot mir auch die Rückfahrt nach Vancouver an. Im Gegensatz zur Hinfahrt unentgeltlich. Die 400 Dollar, die ich in diesem Moment noch im Portemonnaie hatte, sollten ab sofort keinen Wert mehr für mich haben. Draußen waren es -22°C. Van rettete mir mit der Fahrt nach Vancouver zu Beginn direkt mal meinen Arsch. Das fühlte sich für mich zwar nicht wirklich so an, weil ich schon vor zehn Tagen wusste, dass er mich mitnehmen würde, bei den Temperaturen an der Straße mit ausgestrecktem Daumen stehen zu müssen, stellte ich mir jedoch grausam vor. Das Auto war beladen. Alles was ich für den nächsten Monat glaubte zu brauchen, war in meinem Backpack zusammen geschnürt - wir fuhren los. Raus aus diesem fernab von der lauten Zivilisation gelegenen Meditationszentrum. Quer durch ein traumhaftes Schneeparadies, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte. Die komplette Umgebung war knietief mit Schnee bedeckt. Die Idylle unterbrach ich, in dem ich zu meinem Handy griff. Nach zehn Tagen Isolation wollte ich mich dem Regen an Neuigkeiten hinwerfen. Vor allem aber interessierten mich die Reaktionen auf mein Vorhaben. Den Trailer, den ich noch in Vancouver fertigbekommen hatte, schickte ich noch vor dem Vipassana Kurs an Jonas, der mir schon bei der Einkaufsliste für mein Gepäck geholfen hatte. Er sollte das Video auf meiner Facebook Seite posten, um den besten Zeitpunkt mitzunehmen, an dem die meisten meiner Freunde und Follower online waren. Auch ein zur Reise passendes neues Titelbild und Profilbild waren schon vorbereitet, um meinem Facebook Profil ein Facelift zu verpassen und meine Timeline zur Präsentationsfläche dessen zu machen, was ab diesem ersten Tag passieren sollte. Das Handy war an, Jonas hatte seinen Job gemacht. Die ersten Reaktionen prasselten auf mich ein.

Hier geht es zum Video:

www.hitchhike-the-show.de/Teaser

Die Autofahrt war die reinste Reizüberflutung für mich. Wir waren zu viert im Auto. Gespräche über das Erlebte waren in vollem Gange. Nachrichten aus Deutschland prasselten über das Handy auf mich ein. Immer stärker werdender Verkehr, je näher wir Vancouver kamen. Hektische Menschen von allen Seiten. Die 10 Tage, die ich der Realität entflohen war, erschienen mir wie eine halbe Ewigkeit. Als ob ich für Wochen in einer anderen Welt gewesen wäre und in dem Moment den Weg zurück in die Zivilisation beschritten hätte. Verrückt. In dem Moment verstand ich jedoch, warum Teilnehmer, die für Monate in einem Vipassana Zentrum bleiben, irgendwann eine Zwangspause verordnet bekommen. Der Ein oder Andere kam scheinbar nicht mehr auf die Realität klar, nachdem er Tag ein Tag aus nur mit sich selbst, seinen Gedanken und der suggeriert friedlichen Welt verbrachte.

Angekommen in Vancouver ging es zunächst in Vans vegetarisches Restaurant, welches er mir zeigen wollte. Irgendetwas funktionierte noch nicht so, wie es sollte. Nach einem kurzen Tee ging es in ein anderes Restaurant um die Ecke. Van lud mich ein. Dass ich an meinem ersten Tag der Reise nicht verhungern würde, war also schon gesichert. Zurück unter Menschen und vollgeschlagenem Bauch bot Van mir an, mich abzusetzen, wo immer ich wollte. Nettes Angebot. Aber wohin wollte ich eigentlich? An meinen Schlafsack, der bisher nicht zugestellt worden war, wollte ich! Ohne diesen konnte ich Vancouver nicht verlassen und die Reise starten. Online hatte ich mir zusammen mit einer Fleece Jacke einen North Face Schlafsack bestellt, der bis zu minus 29°C warm halten sollte. Genau das Richtige, um nicht zu erfrieren, wenn ich mal draußen schlafen musste. Der Schlafsack war aber nicht da. Weil ich anstatt meiner Apartmentnummer, nur eine Hausnummer bei der Bestellung angegebenen hatte, ging das Paket an den Absender zurück. Die fehlende Apartmentnummer reichte ich kurz vor meiner Abfahrt nach Merritt ein und hoffte, dass ich nun ohne Probleme an das Paket käme. Von einer Hotline zur anderen telefonierte ich mich durch. Die gute Nachricht: Das Paket lag in Vancouver in einem Lotto Shop zur Abholung bereit. Die schlechte Nachricht: Der Laden hatte geschlossen - es war Sonntag. Als Deutscher würde man sich jetzt denken: Das ist doch klar, dass man an einem Sonntag nicht zur Post gehen kann. In Amerika (und dem Rest der Welt) haben die Geschäfte jedoch oft auch am Wochenende geöffnet. Mein Plan Vancouver zu verlassen und es am ersten Tag über die Grenze in die USA zu schaffen, war gescheitert. Ich musste die Nacht in der Stadt bleiben, in der ich die letzten vier Monate verbracht hatte. Ohne Ziel im Kopf ließ ich mich von Van nahe der Waterfront (der Hafenbereich einer Stadt) absetzen. Von dort konnte ich gut jeden Ort der Stadt erreichen, der mir als neues Ziel hätte einfallen können.

Aus dem Auto raus und kurz verabschiedet. Nun stand ich da. Mit allem was ich fernab von zu Hause besaß, in einen Rucksack geschnallt. Im Winter auf der Straße: Planlos.