Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

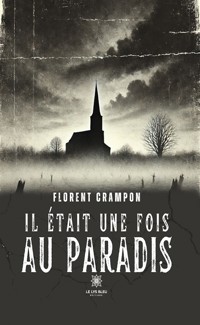

Un braquage qui tourne au désastre entraîne une famille, ainsi qu’un village nommé Paradis, dans une spirale de violence, de culpabilité et de rédemption. Théâtre de souvenirs douloureux et de rencontres fantasmagoriques, le récit s’articule autour d’une galerie de personnages tourmentés, mus par leurs désirs, leurs blessures et leurs choix irréversibles. Dans cette histoire aux accents de roman noir et de fable poétique,

Florent Crampon explore la chute, la mémoire et la possibilité du pardon. Et si Paradis n’était qu’un enfer bien déguisé ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Musicien précoce,

Florent Crampon a trouvé sa voix dans le blues et son souffle dans le cinéma. L’écriture s’est imposée à lui comme une continuité naturelle de ces influences artistiques. Avec ce premier roman, il explore son intérêt pour les personnages brisés, les perdants en quête d’issue, dans un univers rural sombre et violent, en résonance avec l’Ouest sauvage américain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Florent Crampon

Il était une fois au paradis

Roman

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Florent Crampon

ISBN : 979-10-422-6931-9

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La conception du paradis est au fond plus infernale que celle de l’enfer. L’hypothèse d’une félicité parfaite est plus désespérante que celle d’un tourment sans relâche, puisque nous sommes destinés à n’y jamais atteindre.

Gustave Flaubert,

Lettres à Louise Colet – 21 mai 1853.

Prologue

Et le vent apporta la violence

Les premières lueurs du jour perçaient à peine la grisaille, tandis que les cloches de l’église, avec leur appel vibrant, réveillaient brutalement la ville d’Huperoque de son hibernation nocturne. Malgré la morosité qui enveloppait la cité comme un linceul, les visages des habitants, encore marqués par le sommeil, exprimaient à la fois une résignation face à cette ambiance matinale monotone et une lueur d’espoir, née au rythme des cloches.

Traversé par un violent frisson de froid, le jeune Elliot s’extirpa soudainement d’un rêve où sa vie semblait bien plus radieuse et prospère que celle dans laquelle il avait échoué.

Il entendit Huperoque s’éveiller au bruit sourd des cagettes de légumes entrechoquées, apportées par des marchands empressés de commencer leur besogne quotidienne.

Elliot battit précipitamment des paupières pour se réveiller pleinement dans le piètre attirail qui lui servait de toit. Celui-ci consistait en une humble planchette, entourée de deux ridicules morceaux de tissu, le protégeant à peine de la fraîcheur matinale de ce gris matin de mai 1895.

Il s’ébouriffa rapidement les cheveux, comme pour se débarbouiller, enfila sa casquette, puis se tourna vers une petite silhouette allongée à ses côtés : sa sœur cadette, Claudette, toujours plongée dans un profond sommeil. Il lui caressa doucement les cheveux, cherchant à la rassurer sans toutefois la tirer des limbes enfantins où son esprit s’épanouissait probablement. Puis, s’accroupissant, il sortit la tête la première de son abri dérisoire, se prenant une violente bourrasque en pleine poire, ce qui acheva de dissiper l’étourdissement matinal.

Ce modeste campement se trouvait au bout d’une petite ruelle perpendiculaire à la rue principale d’Huperoque, la grande artère où, chaque semaine, le marché venait s’installer. Et ce jour-là où la foule s’apprêtait à se rassembler pour s’approvisionner en légumes ou en bibelots en tous genres, Elliot savait que c’était aussi pour lui une occasion de gagner sa journée. Il ne perdit pas de temps et se lança dans son forfait. Tout en étirant ses membres pour se dégourdir, son bras gauche heurta soudainement la bourse d’une passante, lui permettant d’en soutirer son lot de pièces de monnaie.

Cela faisait maintenant environ deux ans qu’Elliot parcourait la ville pour dérober quelques pièces aux habitants d’Huperoque. Cette tâche illicite, aux yeux de certains, avait commencé lorsque sa mère, qui s’occupait de lui et de sa jeune sœur, succomba au choléra, comme tant d’autres miséreux de son âge. À peine âgé de huit ans, il dut se prendre en main pour subvenir aux besoins de Claudette et des siens.

Le jour de marché était d’autant plus intéressant à ses yeux, car ce jour-là, les habitants abondaient en masse. C’était l’occasion de tenter sa chance, en quelque sorte. Ainsi, il se faufilait d’un pas agile entre les jambes des grandes personnes, et, armé d’un petit couteau, détachait discrètement les aumônières de ces dernières, bien trop occupées à fanfaronner gaiement.

« Bien le bonjour, Madame Munier, comment allez-vous aujourd’hui ? Cette nouvelle coupe vous va à ravir ! »

Parmi les autres interventions pleines d’hypocrisie qu’on entendait dans ce coin-là, suivies de réponses tout aussi sincèrement empathiques :

« Comment va votre époux ? Vous lui passerez bien le bonjour ! »

Par moments, pour ne pas attirer l’attention, il adoptait une démarche légèrement titubante, comme s’il souffrait d’une maladie douloureuse. Cela avait pour effet soit d’attendrir le passant, évitant ainsi que le méfait soit découvert, soit, dans la majorité des cas, de faire fuir prestement les citadins, inquiets de contracter une terrible maladie, celle qui ne touchait que les pauvres.

Il n’était intéressé que par les pièces ou les billets. Les bijoux ou autres objets de valeur, en revanche, ne l’attiraient aucunement. Il avait vite compris que leur disparition éveillait bien plus rapidement l’attention des victimes riches. Son savoir-faire en la matière était incomparable. Au fil du temps, il avait acquis de nombreuses ruses pour passer inaperçu. Il ne craignait jamais d’être remarqué, car, de toute façon, lorsqu’un sou ou plusieurs venaient à lui échapper des mains, il savait que le bruit serait couvert par les beuglements d’un marchand cherchant à attirer des clients, trop absorbés pour prêter attention à ce qui se passait autour d’eux.

Ainsi, au doux son des :

« Allez, ma p’tite dame, des légumes fraîchement ramassés, pour un prix très raisonnable ! »

Et des bruits d’usure des :

« Oyez, braves gens, vous ne trouverez pas de meilleur jambon ailleurs, je vous l’assure ! Et je vous fais le deuxième morceau à moitié prix ! »

Ou encore au cri des :

« Allez, allez, du poisson tout frais, sorti de l’eau ce matin à l’aube ! Allez, il n’y en aura pas pour tout le monde !

— Oh, mais oui, j’en prendrai bien un bon kilo, merci ! »

Les passantes et les passants, répondant aveuglément, se faisaient en parallèle extorquer une partie du contenu de leurs porte-monnaie par un jeune garçon de huit ans, haut comme trois pommes et tout fier de son délit. Bien évidemment, il veillait à ne pas vider complètement ces petites besaces, afin de ne pas éveiller la moindre méfiance, du moins dans l’immédiat.

Ce fructueux jour ne lui sembla pas plus différent qu’un autre jour de marché, au premier abord. Pourtant, au fur et à mesure qu’il amassait de l’argent, une envie irrésistible de prolonger son parcours s’empara de lui. Il se sentit attiré par un immense bâtiment, qui marquait la fin de cette grande rue bordée d’échoppes. Il le voyait à peine, ce géant de pierre qui semblait dominer la ville, mais il luisait dans son regard comme un buisson ardent face à Moïse. Comme hypnotisé par sa grandeur et sa beauté architecturale, il s’en approcha lentement.

Arrivé au bas des marches menant à l’entrée de l’imposant édifice, il distingua l’enseigne : en belles lettres capitales, le mot « BANQUE » était inscrit au centre de la corniche principale du bâtiment. À cet instant, plusieurs pensées confuses traversèrent l’esprit d’Elliot : « Suis-je déjà entré dans une banque ? Y a-t-il vraiment autant d’argent qu’on le dit à l’intérieur ? Avec mon accoutrement de vagabond, jamais je ne pourrai y entrer ! »

Autant de questions qui le conduisirent, bon gré mal gré, jusqu’à la dernière marche de cet interminable escalier de pierre. Dans un élan de tentation, il leva la main pour saisir la poignée de la lourde porte cochère qui fermait l’entrée de la banque.

Soudain, deux grandes ombres, aussi soudaines qu’obscures, surgirent de part et d’autre du garçon. Il ressentit une paralysie subite face à ces spectres qui semblaient sortir de nulle part. Puis, dans un même élan, ces ombres se transformèrent en deux grands hommes, vêtus de longs manteaux beiges, portant de sombres chapeaux noirs et dissimulant la moitié inférieure de leurs visages avec des foulards écarlates. Un accoutrement si particulier qu’il était impossible de discerner la moindre caractéristique humaine chez ces deux spectres menaçants.

Cependant, après l’avoir dépassé, l’un d’eux se tourna vers le jeune garçon, pétrifié par leur présence. Ses grands yeux bleus, bien qu’à moitié masqués par le foulard, exprimaient une volonté de rassurer. Il ne retira pas son cache-nez, mais, posant calmement une main sur l’épaule d’Elliot, il lui fit signe de la tête, l’encourageant à s’éloigner sans tarder et à ne surtout pas entrer dans la banque.

Reprenant subitement le contrôle de ses membres, Elliot amorça une marche arrière et redescendit précipitamment les marches. En bas, il distingua à nouveau la majesté du bâtiment. L’homme, ayant pris soin de l’avertir du danger, se tourna vers son acolyte. Ensemble, ils sortirent un énorme fusil de sous leurs manteaux et le brandirent comme un chasseur devant sa proie. Les deux hommes échangèrent un regard d’acquiescement simultané, et celui avec lequel Elliot n’avait pas eu d’interaction donna un violent coup de pied dans la porte. Celle-ci s’ouvrit instantanément.

Aux yeux d’Elliot, les deux hommes disparurent derrière les portes de la banque, et une série de coups de feu retentit, mettant un terme définitif à sa volonté de rester dans les parages. Pris de panique, Elliot s’élança dans la rue, courant aussi vite qu’il le pouvait, s’éloignant du terrible spectacle auquel il venait d’assister.

Chapitre 1

L’ange des maudits

Le soleil, implacable, frappa Gabriel en plein visage dès qu’il mit un pied hors de la calèche. L’éclat soudain l’aveugla, lui infligeant une sensation d’éblouissement presque insoutenable. Ses yeux, d’un bleu éclatant, n’étaient guère préparés à un tel choc, d’autant qu’il venait de passer un long moment plongé dans l’obscurité. Sous l’assaut de cette lumière crue, il porta instinctivement les mains à son visage pour se protéger. Mais cette tentative maladroite fut entravée par les lourdes menottes de bronze qui liaient ses poignets, limitant ses mouvements. Gabriel vacilla un instant sur le marchepied, attendant que sa vision troublée se rétablisse.

Le maton, un homme corpulent et rougeaud qui se tenait derrière lui, perdit vite patience face à cette hésitation. Avec une brutalité calculée, il lui asséna un coup de pied dans le dos, le projetant hors de la calèche.

« Allez, du nerf, espèce de taulard ! J’ai pas toute la journée, moi ! » rugit-il d’une voix rauque.

Entravé par les chaînes qui liaient également ses chevilles, Gabriel ne put amortir sa chute. Il s’effondra lourdement, la tête la première dans la poussière qui tapissait le parvis de l’église où la voiture s’était arrêtée.

Recrachant une motte de terre, il parvint à se redresser tant bien que mal, malgré les liens métalliques qui lui lacéraient les poignets et les mollets à chaque mouvement. Une fois debout, il leva les yeux, contemplant un instant la massive porte en bois de l’église qui s’élevait devant lui. Puis, abaissant son regard vers les chaînes qui l’enserraient, il murmura d’un ton humble :

« On pourrait peut-être me les enlever, juste le temps de…

Le maton éclata d’un rire gras et sarcastique, ses petits yeux plissés trahissant une malveillance réjouie.

— Mais bien sûr ! Tu me prends pour qui, Costello ? J’en ai vu d’autres, des lascars comme toi. À peine libéré, tu serais déjà en train de détaler. Alors, oublie ça ! »

Comme pour clore le sujet, il ajouta d’un ton sec :

« Et grouille-toi d’aller pleurnicher auprès de ce curé qu’on en finisse ! T’iras pas bien loin de toute façon. Bientôt, tu seras de retour dans ta cellule, alors je sais même pas pourquoi on s’est donné la peine de venir ! »

Gabriel tourna légèrement la tête vers son geôlier, sans toutefois croiser son regard, et laissa échapper un grognement sourd, semblable à celui d’un animal blessé. Puis, avec une nonchalance empreinte de lassitude, il se mit en marche, traînant ses chaînes sur le sol poussiéreux en direction de l’église.

En traversant le parvis, Gabriel scrutait l’édifice sacré qui s’offrait à lui, se demandant depuis combien de temps il n’avait pas mis les pieds dans un tel lieu. Malgré sa condition de paria, il se souvenait avoir autrefois assisté à des messes, mais il ne se rappelait pas que les églises fussent aussi majestueuses. L’imposante architecture, les détails raffinés et l’aura paisible de l’endroit semblaient l’envoûter. Peut-être cela tenait-il aussi à l’espoir que cette rencontre, orchestrée par le directeur de la prison, lui offre une chance d’écourter sa peine.

Son emprisonnement, il le devait à un braquage de banque qui avait mal tourné, une affaire qu’il avait menée avec son jeune frère Julian un peu plus de deux ans auparavant. Ces deux longues années derrière les barreaux l’avaient changé : il avait adopté une conduite exemplaire et montré un intérêt sincère pour une possible rédemption à travers la foi. C’est donc avec une pointe d’espoir qu’il frappa de ses poings enchaînés à la porte massive de la paroisse.

Il attendit quelques instants avant qu’une voix sèche et teintée d’un fort accent germanique ne brise le silence derrière la porte :

« Qu’est-ce que c’est encore ? On n’veut plus de vos patates ! »

Gabriel resta un moment interdit, hésitant à répondre, avant de forcer sa voix :

— Euh… il doit y avoir une erreur… Je suis là pour voir le Père Raoul… Raoul Chattot, je crois. Je dois le rencontrer. Mon nom est Gabriel Costello, je suis incarcéré à la prison de…

Il n’eut pas le temps de terminer. La porte s’ouvrit brusquement, révélant un homme de petite taille au visage marqué par une difformité, ses cheveux bruns luisants de graisse, et une protubérance proéminente sur le haut de son dos.

L’homme changea aussitôt de ton, visiblement gêné par son accueil peu courtois :

— Oh ! Excusez-moi, mon bon monsieur ! Je ne savais pas que c’était vous !

Gabriel se détendit légèrement, apaisé par cette soudaine chaleur.

« Vous savez, continua le bossu avec un sourire gêné, on voit tellement de charlatans débarquer ici pour nous embêter qu’il faut bien se méfier ! Mais entrez, entrez donc, vous êtes attendu. »

Gabriel pénétra dans l’église avec sa démarche hésitante, alourdie par ses chaînes. Le bossu referma la porte derrière lui avec un claquement sourd, puis se présenta avec une sorte de fierté candide :

« Moi, c’est Beinahe. Je viens du grand Reich, un peu plus à l’est. Et avant que vous demandiez, non, je n’ai aucune idée de pourquoi mes parents m’ont donné un nom pareil ! C’est bien dommage que je ne les aie pas connus, parce que je leur aurais volontiers collé un bon coup de pied au derrière pour ça ! Mais bon, passons… je suis un peu l’homme à tout faire ici. Après quelques déboires pas très religieux – disons ça comme ça – le Père m’a pris sous son aile. Et je ne regrette pas, franchement, c’est pas si mal. »

Il tendit une main à Gabriel pour le saluer, mais celui-ci, embarrassé, montra ses poignets enchaînés. Beinahe, imperturbable, lui serra l’une des mains avec un sourire compréhensif :

« Pas d’inquiétude, je suis pas du genre à juger ! On a tous nos démons cachés, hein ? J’aime bien cette phrase, même si je suis pas sûr de la comprendre entièrement…

Gabriel, un peu gêné, tenta une justification :

— Je suis navré pour les menottes… J’ai demandé qu’on me les retire, mais le maton dehors n’a pas voulu… Vous comprenez.

— T’inquiète pas pour ça, mon grand. Allez, suis-moi ! » lança Beinahe, toujours jovial.

Il se mit à avancer vers le confessionnal, un peu plus haut sur la gauche de la nef. Gabriel le suivit, mais la progression des deux hommes était lente : Beinahe, en plus de son physique ingrat, boitait légèrement à cause d’une inégalité dans la longueur de ses jambes, tandis que Gabriel, handicapé par ses liens, avançait avec difficulté.

Alors qu’ils traversaient la grande nef cernée de bancs en bois sombre, Gabriel ne pouvait s’empêcher d’être subjugué par la splendeur des lieux. Les rayons de lumière qui traversaient les vitraux peignaient des fresques colorées sur le sol, et les toiles sacrées ornant les murs semblaient presque vivantes. Il gardait les yeux rivés sur ces merveilles, absorbé par leur magnificence.

« Allez, à toi de jouer, mon gars… Ça va bien s’passer ! » rassura l’homme à tout faire. Une fois arrivés devant l’isoloir, il laissa Gabriel sur ces paroles, le laissant seul face à son destin.

Gabriel, quant à lui, hésita un instant, incertain de la manière dont il devait procéder. Puis, après un moment de réflexion, il s’approcha et effleura du bout des doigts le petit rideau de tissu pourpre qui dissimulait l’intérieur de la cabine. À travers les plis, il distingua un petit siège et, juste au-dessus de celui-ci, un grillage en bois, derrière lequel une ombre humaine se profilait.

Soudain, l’ombre prit la parole d’une voix profonde, à la fois languissante et empreinte de gravité :

« N’ayez crainte, mon fils, prenez place. »

Gabriel, surpris par l’intervention soudaine, se glissa lentement dans la cabine. Il s’assit sur le banc, les yeux rivés sur ses mains, redoutant de croiser le regard de la silhouette derrière le grillage.

« Il faut savoir garder la tête haute, malgré les épreuves. »

La voix continua, profonde et calme : « Si l’on rabaisse le regard sur soi-même, comment voulez-vous que les autres vous regardent différemment ? »

Les mains de Gabriel commencèrent à trembler.

« Écoutez, je ne sais pas trop pourquoi je suis venu ici. Je pensais… enfin, je ne sais pas, moi », balbutia-t-il, incertain.

— Allons, monsieur Costello, répondit l’homme avec une assurance qui contrastait avec la timidité de Gabriel. Je sais que vous êtes un homme de bien. Ne tournons pas autour du pot, voulez-vous ? Nous savons tous les deux que vous n’êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Cette sale histoire, là.

L’homme derrière le grillage boisé observait attentivement Gabriel. Puis il soupira doucement avant de reprendre :

« Vous avez montré de la bonté et de la générosité ces derniers mois, malgré votre enfermement. Vous avez bien mérité cette chance de vous racheter. »

Gabriel se leva légèrement, se penchant en avant, visiblement perturbé par ces mots. Il haussait les épaules, comme pour écarter ce qu’il venait d’entendre.

— Mais pourquoi dites-vous tout ça ? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez ! s’écria-t-il, le ton devenu plus nerveux. Quelques gouttes de sueur perlaient sur ses tempes.

La voix gutturale de l’homme ne perdit pas de sa calme autorité :

— Gardez votre calme, mon fils. Gardez votre calme. Je ne suis pas votre ennemi, bien au contraire. Peut-être pouvez-vous commencer par me raconter votre version du braquage de la banque.

Après un léger moment de réflexion, Gabriel leva la tête. Ses yeux se dirigèrent en direction de la voix du prêtre, mais il ne parvint pas à capter son regard.

— Je ne sais pas si j’ai la force de me souvenir de tout ça… Moi, je voulais juste savoir comment allait mon frère. Et puis, avoir la permission de m’occuper de ma mère.

Les sanglots s’immisçaient dans les paroles de Gabriel, sa voix se brisant sous la tension de l’émotion.

« Je veux juste retrouver ma famille.

— Je ne peux pas vous promettre de revoir votre jeune frère, Gabriel, l’interrompit le prêtre d’une voix douce mais ferme. En revanche, je peux m’engager pour votre absolution, et alors vous pourrez retourner auprès de votre mère. »

Dans un élan de confiance spontanée, Gabriel se livra, comme si le poids de ses remords ne pouvait plus être contenu.

— Tout a commencé il y a quelques années. On n’avait plus un sou. L’argent de la vente des terres de papa, tout avait disparu. Et c’est là que… enfin, que Julian a eu l’idée de prendre un peu d’argent là où il pousse, comme il disait.

Le prêtre, silencieux, attendait.

— Julian Costello, c’est bien votre frère, n’est-ce pas ? demanda le Père Chattot, comme pour l’encourager à poursuivre.

— Oui, il était furieux contre cette situation. J’ai essayé de le calmer, mais il ne voulait rien entendre. Et je ne voulais pas qu’il fasse ça tout seul, il l’aurait fait, j’en suis sûr ! Gabriel appuya ses paroles comme une tentative désespérée de justifier son rôle.

« Et puis tout est allé trop vite, beaucoup trop vite… soupira Gabriel, son visage se fermant à nouveau sous le poids du souvenir. On était terrifiés en entrant dans la banque. Moi, je l’étais. Je voulais m’enfuir, mais je crois que Julian ne m’aurait pas laissé faire. Et après, c’était trop tard, la milice a débarqué, et ça a commencé à tirer de partout. On était faits comme des rats. »

Il s’arrêta brusquement, les yeux dans le vide, l’air perdu. Ses yeux, pourtant grands ouverts, semblaient vides, hagards. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, une douleur invisible mais poignante. La respiration saccadée de Gabriel trahissait la violence de ses souvenirs.

« Et puis cette pauvre femme… elle a pris une balle, sanglota-t-il, d’une voix tremblante. Oh mon Dieu… elle s’est éteinte dans mes bras… Mais on n’était même pas responsables des coups de feu. Ça venait de l’extérieur, mais ils n’ont rien voulu savoir. »

Les larmes coulaient désormais à flots, et Gabriel, à travers les petites lucarnes du confessionnal, chercha le regard du prêtre, comme pour implorer une dernière compassion. Mais ce dernier resta silencieux, sans prononcer un mot. Puis, après un long moment de silence, il prit enfin la parole :

— Mon fils, j’étais déjà convaincu de votre innocence. Et il ne faut pas vous flageller ainsi. Continuez, dites-moi ce qui s’est passé ensuite.

— Je n’ai que des bribes de souvenirs après ça, continua Gabriel, ses yeux fixant le vide. Je crois que mon âme a délibérément fait abstraction de tout ce qui est arrivé.

Il attendit un moment, puis, constatant l’absence de réaction du prêtre, il poursuivit, lentement, comme s’il recouvrait petit à petit la mémoire :

« Quand Julian a ramassé assez de fric, il a voulu partir. On s’est échappés à dos de canassons qu’on a trouvés sur place. Mais ils nous ont poursuivis, dans la lande. Ils nous canardaient comme des bêtes. On n’avait aucune chance. C’est à ce moment-là que j’ai été touché. On s’est réfugiés dans la vieille grange abandonnée de Joseph Mairet, mais j’avais perdu trop de sang. Je ne pouvais plus remonter sur un cheval. J’étais trop faible. Et je l’ai supplié… je l’ai supplié de se rendre. Mais il n’a rien voulu entendre. Et… »

Gabriel s’interrompit soudainement, le chagrin le coupant dans son élan. Un silence lourd s’abattit sur lui.

« Et c’est à ce moment-là que je l’ai abandonné. »

Il se mit à sangloter de plus en plus fort, se remémorant l’instant où il avait serré son frère contre lui, l’implorant de se rendre et d’en finir une bonne fois pour toutes.

Le père Chattot, comme s’il devinait les pensées de Gabriel, poursuivit :

— Et c’est à ce moment-là que vous avez déposé les armes, Gabriel, car vous êtes un homme de bien. Oui, je vous l’affirme, Gabriel, à l’écoute de votre histoire, il ne fait aucun doute que vous n’avez jamais eu l’intention de faire le mal. Vous avez simplement subi l’influence perverse de votre frère.

— Ne le jugez pas trop vite, mon père, répondit Gabriel, d’une voix brisée. Il a souffert des mêmes maux et, au fond, il ne voulait que venir en aide à notre famille.

— Mais à l’évidence, reprit le prêtre, d’un ton plus ferme, il a choisi de fuir. Sans penser aux terribles conséquences que cela entraînerait pour cette même famille. Finalement, ne pensez-vous pas qu’il n’était intéressé que par son propre profit ?

Un silence lourd s’installa, perturbé seulement par les sanglots étouffés de Gabriel.

« Sèche tes larmes, mon fils. »

La voix du prêtre, adoucie par la compassion, s’éleva : « Même dans ces circonstances, tu t’inquiètes encore pour ton prochain. »

Le père Chattot émit un petit soupir affectif, puis reprit, d’une voix plus douce :

« Ta repentance est en bonne voie. Julian a fait son choix, et ce n’est pas ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il te faut désormais avancer, avec le Seigneur comme berger. »

— Je n’y arriverai pas seul, mon père, répondit Gabriel, les larmes aux yeux. J’ai besoin d’aide.

— Je t’épaulerai contre vents et marées, mon fils. Le Seigneur ne laisse jamais ses brebis égarées. Je vais te prendre sous mon aile, et ta peine prendra fin.

Les mots du père résonnèrent, comme des commandements divins, d’une autorité à laquelle personne ne pourrait se soustraire.

« Quant à celle de ton frère, poursuivit-il après un moment de silence, je crains que s’il ne révèle pas où il a caché le butin, il n’en sera pas de même. Peut-être que si tu connaissais ce mystérieux endroit, les choses pourraient… peut-être… rentrer dans l’ordre. »

Le prêtre hésita un instant, se rendant compte de la délicatesse de la question. Il bafouilla légèrement, ne sachant trop comment aborder ce sujet trouble. Mais Gabriel ne lui laissa pas le temps de finir :

« Je n’ai aucune idée de l’endroit où il est allé… Et je doute que quiconque d’autre que lui ne le sache un jour. »

— Eh bien, c’est bien dommage, mon fils… grommela le prêtre. Ce sera sûrement une lourde conséquence pour lui.

Sur ces mots empreints de regret, le père Chattot ouvrit lentement la porte du confessionnal et s’éloigna, laissant Gabriel seul avec ses peines et ses regrets.

Chapitre 2

L’homme des hautes plaines

Julian avançait paisiblement, d’un pas léger. Il avait un baluchon par-dessus son épaule droite, les yeux à moitié fermés, une cigarette à demi consumée entre les lèvres. Il humait à pleins poumons l’air frais de la lande qu’il traversait. Il avait presque perdu le souvenir de ce parfum. Et le retrouver en ce jour radieux le comblait d’une joie certaine. Dix ans. Dix longues années passées derrière des barreaux. Enfin libre, il avait franchi la grande porte un peu plus tôt dans la journée. Il ne s’était pas douté, jusqu’à ce que le garde ouvre cette même porte, que la seule chose qui l’attendrait à sa sortie serait cette grande et belle nature, celle-là même qui lui avait tant manqué.

Et c’était bien pour cela qu’il n’avait pas vraiment su répondre à ce fameux gardien lorsqu’il l’avait interrogé :

« Alors qu’est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre, Costello ? » demanda-t-il, dubitatif face à l’absence de proches venus accueillir l’ex-détenu, à part cette ruralité retrouvée.

— Eh bien, je ne sais pas trop… profiter du grand air déjà, répondit simplement Julian.

Le portier, qui n’était pas un mauvais bougre et qui avait eu le temps de s’attacher à ce prisonnier singulier au fil des années, insista pour lui venir en aide :

— Tu ne veux pas attendre le prochain fiacre ? Ça fait une trotte, d’ici à chez toi ?

Mais les yeux de Julian s’étaient déjà perdus dans cette liberté à perte de vue.

— Oh non, je vais marcher. Ça va me faire un bien fou de me dégourdir les jambes. Et puis… au final, c’est où, chez moi ? Chez moi, c’est nulle part, et partout à la fois.

Le garde, malgré tout, lui glissa un peu de tabac avant de lui souhaiter bonne route à sa manière :

— Tâche de te tenir tranquille mon gars, que je ne te revois pas de sitôt dans le coin !

Sur ces belles paroles, Julian prit la route, songeant tout de même dans un recoin de son esprit que si le souhait du gardien devait se réaliser, ce serait avant tout au reste du monde de se tenir tranquille.

Sous ce si chaleureux ciel, il embrassait à pleine langue cette lande émeraude qui semblait s’enorgueillir d’accueillir en son sein un si fervent admirateur. Sous les pas lents de Julian, qui, à cet instant précis, n’espérait aucunement retrouver une quelconque civilisation, l’herbe s’ouvrait comme la mer devant le prophète. Quelques arbres épars paraissaient bourgeonner à nouveau, puis refleurir soudainement. Des oiseaux, inspirés, se mirent à chanter leurs plus douces cantates. Le vent, dans un souffle radieux, harmonisait cette éphémère ligue d’éléments ressuscités.

Peut-être, cette faune et cette flore, qu’il avait autrefois côtoyées, cherchaient à lui délivrer un message. Ce retour semblait être synonyme de renouveau, de renaissance. Était-ce pour cette raison que sa terre natale lui offrait une hospitalité aussi extraordinaire ?

Ces réflexions ne troublèrent en rien les pensées vagabondes de Julian. Non, lui, dans cette marche imprégnée de liberté débordante, ne se doutait pas une seconde que tout cela n’avait rien de normal. Cette splendeur visuelle était telle qu’il l’avait laissée, bien des années auparavant. Bien longtemps qu’il ne l’avait pas foulée, cette terre, certes, mais elle lui paraissait si belle pour une autre raison : il en avait tout simplement perdu le souvenir, la saveur et l’enchantement.

Les quatre murs de sa minuscule cellule étaient parvenus à éradiquer jusqu’au moindre vestige de ses quiétudes passées. En définitive, même consumée, anémiée, affaiblie, la lande était restée semblable à celle qu’il avait abandonnée avant de commettre l’irréparable. Ainsi, en la retrouvant, elle semblait être le seul endroit au monde où il souhaitait se jeter à corps perdu, sans craindre l’inévitable chute.

Mais la vérité était tout autre. Depuis maintenant plusieurs années, ces terres dépérissaient, à l’image des quelques hommes qui y survivaient encore péniblement. L’hiver y étendait sa longue voilure blanche sur la majorité des plaines jadis d’un éclat verdâtre incomparable. Les arbres s’éteignaient à tour de rôle. L’apport en oxygène pour les rares bêtes restantes se raréfiait. Si bien que certaines se laissaient mourir, se terrant dans un fourré comme ultime réconfort, n’ayant plus le moindre espoir en leur foyer sauvage, achevant ainsi cet infini décor de désolation.

Non, ce paysage n’était plus celui qu’il avait laissé. Toutefois, au fond des yeux de Julian, la noirceur était bien pire encore. Rien ne pouvait rivaliser avec la haine envers l’humanité qu’il avait accumulée. En fin de compte, cette terre qui l’avait vu naître avait fini par lui ressembler, par l’imiter, jusqu’à revêtir, organiquement, son propre état d’esprit. Julian ne faisait plus qu’un avec cette végétation sinistre.

Aveuglé et emporté par le somptueux mirage qu’offrait cette nature agonisante, Julian se pavana à travers elle tel un non-voyant recouvrant la vue. Son apaisement était si intense qu’il se mit à fredonner les quelques mots d’une vieille chanson que sa mère lui avait apprise dans son enfance. Il ne se souvenait plus de l’auteur, ni même s’il l’avait jamais su, ni des circonstances exactes dans lesquelles il l’avait entendue pour la première fois. Pourtant, l’air et les paroles lui revinrent avec une clarté saisissante :

« De ces mers déchaînées par les écumeurs d’or

Aux landes émeraude regorgeant de sorts,

Des Terres asséchées par des faisceaux d’étoiles,

Répandons ici et là nos sueurs en cavale.

La tête ailleurs et demain,

Rien ne meurt, tout redevient. »

C’est ainsi qu’il parcourut de nombreux sentiers, traversa plaines et vallées, pendant trois longs jours. Il s’attardait parfois près d’un cours d’eau pour se désaltérer, ou encore pour en tirer les quelques occupants écaillés qui voulaient bien s’offrir à lui. Il se sentait également comme chez lui lorsqu’il s’aventurait tranquillement à l’orée des nombreux bois qui l’entouraient. Là, il installait de petits pièges ingénieux, lui permettant de capturer de petits animaux imprudents. C’est ainsi qu’un soir, il attrapa un lapin qu’il fit rôtir à la nuit tombée, sur un feu qu’il alluma à la manière des trappeurs des vieilles histoires de son enfance. Ainsi, il savourait allègrement ses modestes repas sous la lumière d’une lune charnelle, trouvant dans cette solitude étoilée une sérénité qu’il recherchait depuis tant d’années.

Le troisième jour, alors qu’il approchait de sa destination, il remarqua la présence d’un loup qui semblait le suivre depuis l’aube. Il l’avait d’abord aperçu aux balbutiements du jour, alors qu’il se rafraîchissait sommairement la tête penchée au-dessus d’un ruisseau. Le loup, lui aussi, s’était approché pour boire. Leurs regards s’étaient brièvement croisés, et, lorsque Julian avait levé les yeux, l’animal s’était enfui précipitamment vers la forêt, ce qui avait provoqué un léger fou rire chez le jeune homme.

La seconde rencontre fut plus surprenante : cette fois, c’est le loup qui se joua de Julian, le prenant au dépourvu. Alors qu’il se soulageait tranquillement contre un arbre, l’animal surgit brusquement d’un buisson adjacent. Pris de court, Julian trébucha presque, laissant échapper quelques gouttes d’urine sur ses chausses. Le court instant de colère noire qui suivit fut vite dissipé, car le loup, après son apparition impromptue, avait déjà disparu dans les bois. Ne trouvant personne sur qui décharger sa frustration, Julian n’eut d’autre choix que de ravaler sa rancœur.

Enfin, il ne fut aucunement effrayé lorsqu’à la fin de cette matinée agitée, l’animal se présenta face à lui au beau milieu de son chemin. Julian n’éprouva aucune crainte, car il le reconnaissait. Pas seulement de ces brèves rencontres matinales, mais d’une familiarité bien plus ancienne. Il venait en réalité de retrouver un très vieil et particulier ami d’enfance.

Dans un geste naturel, Julian mit un genou à terre afin de se placer à hauteur du loup. L’animal, en un élan de confiance absolue, s’avança tranquillement vers son ami retrouvé. Il baissa la tête, et Julian fit de même. Leurs fronts se touchèrent, l’espace d’un instant. D’un geste délicat, Julian posa la main sur la tête de l’animal et le caressa doucement. Ses yeux brillaient de tendresse tandis qu’un sourire naissait au coin de ses lèvres. Enfin, il brisa le silence :

« Bonjour, mon vieil ami… ça faisait un bail, dis donc ! »

Le loup, la gueule béante de laquelle sortait une langue pendante, s’abandonna sans réserve au jeune homme, lui exprimant ainsi sa joie immense de se retrouver face à lui. Après un instant, il agita légèrement la gueule, lécha furtivement le visage de Julian et émit un petit gémissement. Une combinaison de gestes et de sons qui semblait porter un message que Julian comprit instinctivement.

« Oui, je sais, tu as sûrement raison. Je ne devrais pas remettre les pieds là-bas… Mais il faut que je clarifie certaines choses avant de partir définitivement, tu comprends ! »

En guise de réponse, le loup tendit l’une de ses pattes avant, signe d’une totale confiance et d’une soumission amicale. Julian la saisit avec douceur, caressant du bout des doigts le pelage argenté de l’animal.

« En tout cas, je suis content de constater que je peux toujours compter sur toi mon vieil ami… Tu es bien le seul à avoir daigné m’accueillir en ces terres austères. »

Leurs fronts se frôlèrent une dernière fois, comme un ultime salut. Puis, soudain, le loup tourna la tête vers la forêt et s’élança avec agilité, disparaissant en un instant parmi les arbres. Julian le regarda s’éloigner avec un sourire apaisé. Au fond de lui, il savait qu’ils se retrouveraient. Il n’aurait su l’expliquer, mais il était profondément persuadé que leurs destins étaient intimement liés l’un à l’autre.

Plus tard dans la journée, après avoir ingurgité quelques baies sauvages ramassées çà et là, en guise de repas, Julian arriva à un croisement. Un chemin grimpant en pente raide, brièvement pavé, s’offrait à lui sur la gauche. À son amorce se trouvait un panneau de fortune en forme de flèche, dirigée dans ladite direction, solidement planté dans le sol. L’inscription de cet écriteau, ayant subi l’usure du temps, était difficilement lisible. Julian s’approcha pour la déchiffrer plus clairement et finit par la lire à haute voix :

« Paradis, 4 kilomètres. »

Il se redressa et observa attentivement la route menant à Paradis.

« Nous y voilà… Retour au bercail. »

Le son de sa voix trahissait une vive répulsion à l’idée d’emprunter cette route. Il détourna le regard quelques secondes vers l’autre voie, baissa les yeux et poussa un profond soupir.

« Bordel de merde, je n’ai jamais été aussi persuadé de faire une énorme bêtise de toute ma vie ! »

C’est alors qu’à contrecœur, il prit finalement la décision de s’engager sur le sentier conduisant à Paradis. À peine eut-il fait quelques pas sur cette fameuse route que son cœur se mit à battre la chamade. Des gouttes de sueur commencèrent à couler le long de son front, tandis que ses yeux se plissaient, d’ores et déjà hantés par ce qu’ils s’apprêtaient à affronter à nouveau. La sérénité qu’il avait retrouvée ces derniers jours s’était soudainement envolée. L’illusoire tableau de cette nature somptueuse et euphorisante dans lequel il baignait la veille, s’était dissipé, remplacé par un obscur et ténébreux nuage de fumée. Le paysage lui apparaissait désormais tel qu’il était réellement. À la vision de cette brutale révélation, ses nerfs se tendirent. Une angoisse démesurée s’empara de lui. Il savait pertinemment qu’en retournant à Paradis, il ferait face à de vieux démons. Il en était conscient depuis le jour où il avait franchi les portes de cette prison. Son retour à Paradis n’était, au fond, qu’un nouvel enfermement. C’était d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il avait choisi de voyager sans moyen de transport, espérant retarder au maximum l’échéance de son arrivée. Mais à présent, il n’avait plus le choix. Le fait accompli se dressait devant lui. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Il lui fallait, une toute dernière fois, mettre les pieds dans cet enfer.

C’est alors qu’en s’aventurant, sans aucune conviction, vers ce fameux village qui l’avait vu naître, il fut une fois de plus interrompu par un événement d’une étrange particularité. Absorbé par des pensées vagabondes, il entendit brusquement un cheval galoper, arrivant à vive allure dans la direction qu’il empruntait. Il fut tout d’abord saisi d’un frisson glacial, se sentant impuissant face à ce surgissement brusque d’un signe de vie extérieur au sien.

Le galop se rapprochant de plus en plus, il prit conscience qu’il lui fallait prestement s’extirper de cette situation où il n’aurait vraisemblablement pas l’avantage en cas de rencontre hostile. Par chance, un énorme massif rocheux se trouvait un peu plus loin sur sa droite. D’un habile pas chassé, il pivota donc en direction de l’imposant bloc de roche, et se jeta à terre afin de dissimuler son corps entier de la vue du sentier. Il termina sa chute en se traînant subrepticement jusqu’à la face opposée de l’édifice caillouteux. Essoufflé par cet effort soudain, il se redressa, s’adossa à la roche pour finalement s’immobiliser, par crainte d’être débusqué.

Ce n’était aucunement dans sa nature de fuir devant un tel danger, ou devant n’importe quel danger, d’ailleurs. Il avait plutôt tendance à foncer tête baissée dans les ennuis. Il était pleinement conscient que cette crainte démesurée ne lui serait certainement pas survenue s’il s’était trouvé ailleurs que sur cette pernicieuse route, dans de telles circonstances. Aussi, il s’efforça de reprendre son souffle, cherchant à se convaincre que ce n’était sûrement rien de grave. Qu’il viendrait sans encombre à bout de cette énième épreuve. Mais c’était plus fort que lui : ces environs lui avaient tellement donné du fil à retordre par le passé que sa méfiance en était devenue absolument indéfectible. Tandis que ces nombreux questionnements infondés lui obscurcissaient l’esprit, le cavalier arriva finalement à hauteur du rocher. Julian retint alors sa respiration, espérant que celui-ci passerait simplement son chemin. Ce qui ne fut naturellement pas le cas. La course effrénée du cheval s’arrêta net, avant de se remettre en marche sur un rythme bien plus lent, tout en se dirigeant vers la face cachée du rocher, où Julian s’était réfugié.

Une ombre gigantesque de cheval, montée par un homme portant un grand chapeau, se dessina peu à peu sur le sol sous les yeux affolés de Julian. Il leva légèrement les pupilles et vit d’abord surgir la tête d’un grand cheval pâle comme la mort. Julian, ne sachant si ses yeux lui jouaient des tours, crut d’abord à une énorme apparition. Puis, toujours d’une allure spectrale, le cavalier chevauchant cet étrange animal apparut à son tour.

Il portait un grand chapeau marron aux larges bords, projetant une ombre ténébreuse sur son visage, empêchant Julian d’en distinguer les traits. L’être à l’apparence ectoplasmique ne lui laissa pas le temps de s’attarder davantage, car il ouvrit soudain la bouche, d’une voix blafarde.

« Passe ton chemin l’ami ! lança d’un ton brutal le cavalier crépusculaire, tout en relevant lentement la tête. L’homme connu sous bien des noms est descendu de son échelle d’or. »

Sur ces mots, son visage se figea un instant, avant de poursuivre sa mise en garde : « C’est vraiment la merde par ici, mon gars ! »

Maintenant que l’inconnu s’était légèrement redressé, Julian sembla voir se dessiner les contours d’un visage squelettique, ce qui mit définitivement un point d’honneur à sa terreur face à la situation. Mais le cheval ne lui laissa pas le temps de s’en assurer : il se cabra brusquement sur ses pattes arrière en émettant un hennissement assourdissant, avant de retomber pour effectuer un demi-tour d’une agilité saisissante, puis de repartir précipitamment au galop.

L’écho de ses sabots résonna comme un grondement de tonnerre tonitruant dans les oreilles de Julian. Ce dernier ne se décrispa qu’au bout de quelques minutes. Puis, reprenant quelque peu ses esprits, il se demanda s’il n’avait pas tout simplement halluciné. Si, finalement, cet événement tout entier ne s’était déroulé que dans sa tête. Son inconscient s’était subitement manifesté, pour tenter de le convaincre de ne surtout pas se précipiter dans la souricière qu’était Paradis. Il pensa également que cette région était si maudite qu’elle avait peut-être fini par engendrer des êtres fantasmagoriques. Cette terre, saturée de douleur, semblait avoir vu la mort elle-même émerger, matérialisée par le sang et les larmes répandus au fil des ans.

L’ironie du sort, c’était que la grande faucheuse elle-même semblait s’être lassée du climat morose de ces lieux. Si bien qu’elle en venait à prévenir du danger, tout voyageur aguerri souhaitant s’aventurer dans les parages. La mort elle-même craignait Paradis. Sur ces réflexions toujours aussi obscures, Julian commença à se relever. Non sans peine, encore un peu engourdi par ce qu’il venait de vivre. Il s’attarda alors sur la ligne d’horizon de la plaine qui s’ouvrait devant lui. Il plissa légèrement les yeux.

La brume envahissante commençait à se dissiper, dévoilant peu à peu quelques toitures et le grand clocher de l’église, qui dominait tout le reste. Paradis faisait tranquillement son entrée dans le champ de vision de Julian, qui ne la quittait pas des yeux. Jusqu’à qu’il pût en discerner les moindres détails.

La voilà, pensa-t-il. Cette bourgade émérite, tentant une ultime approche de séduction, apparaissait à l’instant comme un paisible village de montagne. Ses yeux se plissèrent davantage. Il inspira profondément par le nez. Ses poings se serrèrent, il se dressa droit comme un pic.

Non, il n’allait pas se laisser dépasser par ses peurs. Il en avait vu d’autres. Et puis, il ne lui restait qu’une seule chose à faire en ces lieux. Une chose qui ne lui prendrait pas longtemps. Il se le répéta intérieurement : une fois son forfait accompli, il mettra définitivement les pieds loin, très loin d’ici.

Tout se passera bien.

Julian entama donc les derniers mètres qui le séparaient de Paradis. La démarche méfiante mais plus assurée que précédemment. L’envoûtement avait fini par opérer. Les divers messages d’alerte, quelle qu’en fût l’apparence, n’avaient pas suffi. Le magnétisme maléfique de ces lieux était plus fort. Julian avançait désormais, tête baissée, dans les mailles du filet décati de sa destinée.

Chapitre 3

Le dortoir des anges

Barley se réveilla plus tard que d’ordinaire ce matin-là. À dire vrai, cela faisait déjà quelques mois qu’il n’avait plus la force de se lever aux aurores. Ses articulations le faisaient souffrir ; il commençait à ressentir les affres de l’âge mûr. Ses dents lui donnaient également du fil à retordre. Il faut dire qu’il n’avait pas été tendre avec elles : elles étaient rongées par l’excédent d’alcool qu’il s’était enfilé tout au long de sa vie. Son corps tout entier, en réalité, se décomposait sous l’effet de cette cruelle addiction.

Une dépendance à laquelle il succomba très jeune, lorsqu’il travaillait comme barman dans le saloon que son père tenait dans une petite bourgade de l’Ouest américain. À l’époque, la vaillance de son jeune âge lui permettait de participer à des soirées aux allures d’orgies romaines, jusque tard dans la nuit. Mais son père avait fini par le mettre à la porte. Ce dernier s’était aperçu qu’à l’ouverture de la gargote, il manquait souvent une bonne partie des boissons nécessaires pour servir les clients. Il n’avait pas tardé à comprendre que son incontrôlable rejeton en était la cause et qu’il devait sévèrement le réprimander afin d’éviter la banqueroute.

En effet, le jeune Barley avait pris l’habitude de siphonner presque tous les stocks d’alcool lors de ces fameuses nuits agitées. Fort heureusement, il n’était jamais seul lorsde ces débordements. À chaque tombée de la nuit, le jeune Barley savait s’accompagner de nombreux hommes partageant son goût pour les excès outranciers. Ces hommes, et non des femmes, reflétaient ses préférences sentimentales et sexuelles. Son père, bien qu’acariâtre, n’avait pas tardé à flairer cette attirance pour la gent masculine. Aussi Barley ne fut pas dupe, car il comprit très vite que son éviction soudaine de l’entreprise familiale y était de toute évidence liée. Son père, cependant, avait choisi d’en masquer les raisons officielles, préférant invoquer la gestion catastrophique des stocks pour éviter d’ébruiter l’affaire. Toujours est-il qu’à cette époque le jeune homme se retrouva brusquement à la rue.

Parcourant le Nouveau Monde à la recherche d’expériences toujours plus extrêmes – mais enrichissantes à ses yeux –, il se retrouva un temps embrigadé dans de violentes altercations entre colons texans et natifs mexicains à la frontière. Ces querelles, vestiges de tensions entre deux factions politiques se disputant la souveraineté du Mexique, l’avaient attiré par amour pour un jeune Mexicain… qui l’abandonna très vite. En conséquence de ces affrontements, Barley passa plusieurs mois dans une prison mexicaine. Cet épisode ne fut toutefois que temporaire : grâce à un tir de mortier qui détruisit une importante partie des murs de la prison, et avec l’aide d’un compagnon de cellule, il parvint à s’échapper. Mais il fut grièvement blessé à la jambe, une blessure qui le conduisit à l’hôpital.

Dans cet établissement, grâce à sa connaissance de certaines langues étrangères, acquises lors de ses orgies de jeunesse, il réussit à se construire une nouvelle identité. Ayant assisté aux derniers instants d’un soldat français mourant dans un lit voisin, il échangea leurs documents. Ce militaire, envoyé au Mexique dans le cadre des ambitions impériales françaises, n’avait pas survécu. Barley s’empressa d’utiliser son identité pour embarquer sur un navire rapatriant les troupes françaises après leur défaite. Quelques mois plus tard, il posa le pied sur le sol européen, dans l’espoir de reconstruire sa vie.

Mais rien ne s’arrangea, bien au contraire. Après des années d’errance à travers le vieux continent, il remporta une importante somme d’argent lors d’une partie de poker endiablée. Cette victoire l’amena également à hériter de l’infâme troquet où se déroulait la partie. L’ancien propriétaire, qui souhaitait s’en débarrasser à tout prix, avait saisi l’occasion. Barley, naïf, crut à sa chance. Fort de son expérience passée, le labeur ne l’effrayait pas. Mieux encore, il se réjouissait, car pour la première fois de sa vie il serait son propre patron. Il était pour ainsi dire enfin libre de faire ce que bon lui semble. Mais l’euphorie fut de courte durée. Le patelin où il avait atterri n’avait de séduisant que son céleste nom : Paradis.

Au départ, il mit tout son cœur à l’ouvrage. Profitant de son habileté à se faire des relations, notamment après quelques verres, il put compter sur l’aide de certains gars du coin pour lui donner un coup de main à rafraîchir l’allure du vieil établissement. Pour attirer davantage de clients, il eut l’idée de s’inspirer des pratiques courantes dans l’Ouest américain en proposant, à un prix modique, les services sexuels d’une femme. Les habitants des environs, d’abord déconcertés, devinrent rapidement des clients réguliers de cette activité. Barley, toujours en quête de nouveautés, se creusa également les méninges pour rebaptiser son commerce. Par conséquent, après quelques jours d’intenses réflexions, il eut une illumination : Il dénicha un nom particulièrement indiqué vu l’implantation du boui-boui. C’est ainsi que La Taverne des Anges vit le jour pour le plus grand bonheur de son nouveau propriétaire et de sa vorace clientèle. Personne n’était en mesure d’imaginer à l’époque que cette divine appellation allait par la suite tomber dans une profonde ironie.

Le ressassement cursif de ces candides instants de vie passée avait rendu cette matinée particulièrement laborieuse. Barley avait perdu toute motivation à attaquer cette nouvelle journée. Il le fallait pourtant, il le savait. Car même si ce petit village n’avait plus rien d’enivrant à ses yeux, les habitants qui y demeuraient encore étaient de véritables piliers de comptoir. Et, de bon matin, beaucoup comptaient sur le professionnalisme de l’hôte fidèle de La Taverne des Anges pour leur rassasier le gosier.

Lorsqu’il parvint enfin à mettre un pied devant l’autre et à se traîner jusqu’au majestueux miroir psyché trônant dans un coin de sa chambre, il s’arrêta un instant. Ce miroir, offert par un ancien client fidèle aujourd’hui décédé, semblait porter en lui les souvenirs d’un temps révolu. Barley se parcourut furtivement du regard et ressentit un profond élan de dégoût.

Dans un geste machinal, il fouilla la poche usée de son vieux froc délavé, et en sortit un cigare tout décrépit. Il l’examina intensément, comme s’il tenait entre ses doigts une relique précieuse, et une larme furtive roula sur sa joue droite, épargnée par les affres du temps – à la différence de son œil gauche, plus fatigué. Ce modeste objet, ce « petit rien », éveilla soudain en lui un étrange sentiment de bien-être. Il se sentit rassuré, presque confiant, comme si ce cigare contenait la promesse d’une force oubliée.

Il rangea précautionneusement le cigare dans sa poche, enfila son vieux tablier de cuir maculé de subtiles éclaboussures de vins rouges, témoins silencieux de longues années de service, et quitta sa petite chambre.