5,99 €

Mehr erfahren.

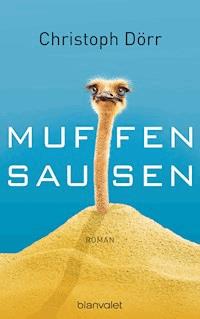

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Eine charmante Geschichte über Familienbande, einen maroden Märchenwald und den Mut, noch einmal neu zu beginnen ...

Meeresbiologin Anna liebt ihr ruhiges Leben an der Ostseeküste und vor allem ihren Beruf. Auf Männergeschichten hat sie gerade keine Lust, wenn überhaupt sucht sie die Liebe und kein Abenteuer. Doch plötzlich ändert sich alles, denn ihre Mutter verstirbt unerwartet, und Anna muss zurück in ihre Heimat bei Köln reisen. Wer kümmert sich jetzt um ihren Bruder und den kauzigen Vater? Anna merkt, dass weder das Familienleben noch der Märchenwald, den sie dort betreiben, wirklich rund laufen. Sie denkt sich: Wenn mein Leben Kopf steht, laufe ich eben auf Händen weiter. Zwischen Renovierung, chaotischen Helfern und Schneewittchens Geheimnis findet Anna zu sich selbst und vielleicht sogar einen Märchenprinzen…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Ähnliche

Buch

Meeresbiologin Anna liebt ihr ruhiges Leben an der Ostseeküste und vor allem ihren Beruf. Auf Männergeschichten hat sie gerade keine Lust, wenn überhaupt, sucht sie die Liebe und kein Abenteuer. Doch plötzlich ändert sich alles, denn ihre Mutter verstirbt unerwartet, und Anna muss zurück in ihre Heimat bei Köln reisen. Wer kümmert sich jetzt um ihren Bruder und den kauzigen Vater? Anna merkt, dass weder das Familienleben noch der Märchenwald, den sie dort betreiben, wirklich rund laufen. Sie denkt sich: Wenn mein Leben kopfsteht, laufe ich eben auf Händen weiter. Zwischen Renovierung, chaotischen Helfern und Schneewittchens Geheimnis findet Anna zu sich selbst und vielleicht sogar einen Märchenprinzen …

Autor

Christoph Dörr, 1970 in Bonn geboren, nun lebhaft in Köln, studierte Geschichte, VWL und Politik. Er ist Redakteur und Autor verschiedener RTL-Fernsehformate. Den Deutschen Fernsehpreis gewann er 2003 in der Kategorie »Beste Sitcom«, 2009 für die »Beste Serie«. Außerdem wurde er mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Seit 2005 steht er selbst als Comedian auf der Bühne.

Von Christoph Dörr bei Blanvalet lieferbar:

Muscheln für Mutti ∙ Muffensausen

Aktuelle Informationen finden Sie hier: www. facebook.com/christophdoerr.autor

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

CHRISTOPHDÖRR

Im Luftschloss

wohnt kein

Märchenprinz

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. AuflageCopyright © 2019 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Kristof KurzUmschlaggestaltung © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (ThomasPhoto; Habrus Liudmila; Wild Placebos) und time./Photocase.deLH · Herstellung: sam

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-20184-5V001www.blanvalet.de

für Marina, Anton, Fiona, Karim und Vincent, meine ganz besonderen Freunde

1. Kapitel

Wunderschön, wie das Meer kristallen glitzert. Eine Schaumkrone verschwindet wie Zucker im Cappuccino.

Ein Mädchen steht direkt vor mir und blinzelt in die Sonne. »Die ist aber süß«, sagt die Kleine.

Ich lächle sie an. »Wie lieb von dir. Danke.«

»Wie heißt denn deine Schildkröte?«

»Lilly.«

Sie streichelt ihren Panzer. »Warum muss Lilly im Müll spielen?«

Tatsächlich ist es ein beachtlicher Berg. Plastikflaschen, zerfetzte Tüten, grünliche, verrottete Fangnetze, Styropor und massig Glasscherben. Alles einfach dem Strand überlassen, als sei er die Fußmatte des Meeres. Drei Säcke voll haben mein Kollege Hannes und ich am Strand von Warnemünde aufgesammelt, Badeschlappen sogar, und ein labberig schmieriges Kondom hatte ich in den Fingern. Pfui, das ist so eklig. Den ganzen Schmuddel haben wir heute Morgen um mich herumgestapelt.

Guten Tag, ich heiße Anna Herzig und liege inmitten eines miefenden Müllhaufens.

»Lilly weiß gar nicht, dass das Müll ist«, erkläre ich dem Mädchen. »Und Meeresschildkröten auch nicht. Da können Plastiktüten, die im Wasser schweben, für ein Schildkrötenauge wie eine leckere Quallenmahlzeit aussehen. Nur können sie diese Tüten nicht einfach zerkauen und verdauen.« Das Mädchen nickt. »Diese unfreiwillige Tütennahrung führt zu Verdauungsproblemen, Gewichtsverlust und insgesamt einer Schwächung, die den Tod der Meeresschildkröte bedeuten kann.«

Lilly wühlt sich durch den Sand und streckt dem Mädchen ihr Köpfchen entgegen.

Die Kleine schnieft. »Dann sterben alle Lillys?« Tränchen kullern über ihre Wangen.

»Na, das haben Sie ja toll hinbekommen!« Ihr Vater streicht ihr über die Haare. »Komm, Carla.«

Hannes geht neben mir in die Hocke. »Das war wirklich nicht sehr kindgerecht, liebe Kollegin.«

»Aber es entspricht den Fakten.«

Ich wäre viel lieber im Labor am Mikroskop geblieben. In der Kantine gibt es heute Pinkel mit Grünkohl, mein Lieblingsgericht. Um Punkt zwölf Uhr hätte ich es auf dem Teller gehabt, wie immer. Stattdessen werde ich angestarrt und fühle mich zunehmend unwohl.

Eine gräuliche Seniorin mit Strohhut drängt nach vorne. »Was hat denn dieser Müll in meinem schönen Seebad zu suchen? Seit 27 Jahren komme ich zur Erholung her, habe immer ordnungsgemäß meine Kurtaxe bezahlt und meinen Strandkorb auch. Und Siiie, eine schäbige Nixe sind Sie!«

»Ich …«

In der Tat, ich bin eine, wie ich gerade am Ostseestrand liege. Allerdings nicht ›schäbig‹, wie ich hoffe. Sicherlich bin ich nicht so dekorativ wie die Disney-Arielle, ich trage bloß eine selbstgebastelte Schwanzflosse, einen mit Blümchen beklebten Bikini und Rosenblüten im Haar. Quasi eine deutsche Ökoversion, biologisch abbaubar.

»Hören Sie bitte«, sagt Hannes betont sanft. »Wir sind vom Institut und …«

»Sie sind wohl ihr Betreuer?«

»… vom Institut für Meeresbiologie. Wir wollen informieren und auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen.«

Hannes. Er hat mir das alles eingebrockt. »Diese super Guerilla-PR-Aktion«, wie er es nennt. Hannes arbeitet in unserer Pressestelle, er muss es ja wissen. Dennoch ist es eine unübliche Idee, zu der er mich überredet hat: Die Meerjungfrau soll zeigen, dass Menschen und Meerestiere an der Umweltverschmutzung leiden.

»Hannes, haben wir jetzt nicht genug Aufklärung betrieben?«

»Komm, wir haben doch drüber gesprochen«, raunt er mir zu, »und jetzt ziehen wir es auch durch. Du hast gesagt, einen Versuch ist es wert …«

Damit wollte ich ihm einen Gefallen tun. Innerlich gewunden habe ich mich dennoch. Eigentlich ist es mir zuwider, bei einer solchen Aufführung mitzuwirken. Ich habe damit keine Erfahrung, und es passt einfach nicht zu mir.

Aber wenn ich mich nicht für die Tiere einsetze, leiden sie weiter.

Was ich nicht geglaubt habe, ich sehe es erstaunt: Immer mehr Badegäste schlendern herbei, unsere Aktion scheint zu fruchten. Sogar Selfies werden gemacht. Was denn, mit mir?

Ich hätte nicht frühstücken, besser noch drei Tage gar nichts essen dürfen. Bestimmt leuchten meine weißen Strähnen in der Sonne, ich hätte schwarz nachfärben sollen. Offen gestanden fühle ich mich gerade gar nicht wohl in meiner Haut. »Du siehst toll aus«, hat Hannes gesagt, als es vor zwei Stunden losging. »Richtig sexy.«

Davon kann keine Rede sein, so ein Unsinn. Wenn, dann sehe ich höchstens hausbacken aus. Ich bin 40 und meine Kleidergröße ist es auch, an blöden Tagen sogar 42. Dabei will ich doch ein Strich in der Landschaft sein und kein Balken, bitte, bitte, bitte.

Die Junisonne krallt sich in mein Schuppenkleid, es schimmert silbrig. Mir ist darin unsäglich heiß. Ich schwitze nicht, ich schmelze.

»Hey, Nixe.« Ein Jugendlicher taxiert mich grinsend hinter seiner Pilotensonnenbrille und formt mit seinen Händen beachtliche Bälle. »Voll korrekte Hupen.«

Ich schmelze wohl doch nicht.

»Yo.« Sein Kumpel rülpst lautstark, zerdrückt seine Bierdose und wirft sie auf unseren Meeresmüllberg.

So ein Flegel. Während ich noch über die passende Antwort nachdenke, mischt sich eine Frau mit wallenden Haaren ein, die bis eben mit Hannes gesprochen hat. Eine Holzkette mit großen Kugeln baumelt vergnügt vor ihrer Brust. Sie trägt ein Sommerkleid, dessen Blumenmuster bunter leuchtet als eine Girlande mit asiatischen Lampions.

»Wunderbar bekloppt, einfach ’ne geile Idee. Ihr seid Aktionskünstler, oder?« Sie wirft ihre krause Mähne nach hinten. »Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit, genau darum geht’s. Eure Botschaft müsste man im Internet weiterverbreiten, und du gehörst ins Fernsehen«, sagt sie zu mir.

Die Frau verunsichert mich.

»Ich sollte mich auch einbringen.« Sie wird immer hibbeliger. »Darf ich mich dazulegen?«

»Danke, ähm, das ist nicht nö …«

»Passen Sie auf mit den Scherb …«

Hannes und ich reden gleichzeitig los … pardauz, Sand sprüht, da liegt sie schon direkt vor mir. Lilly hat sich eilig in ihren Panzer verzogen.

»Warte.« Die engagierte Frau lässt die Träger über ihre Schultern gleiten, schiebt das farbenfrohe Kleid nach unten und wickelt es eng um Beine und Füße, offenbar als Schwanzflosse gemeint.

Was allerdings noch mehr auffällt: ihr Büstenhalter. Der ist jetzt sichtbar. Und ihr gebräunter Bauch. Dagegen wirke ich noch bleicher, weiß wie Milch.

Hoffentlich fettarme Milch.

Sie strahlt mich an. »Ich bin die Micha, und meine Unterstützung habt ihr einfach verdient.«

Die Micha. Irritiert lächle ich zurück.

»Ich darf mich vorstellen, Anna Herzig heiße ich. Und ihr Name ist Lilly«, sage ich und stupse gegen ihren Panzer.

Mit der Micha neben mir fühle ich mich umso mehr von neugierigen und belustigten Blicken durchbohrt. Ihre verstrubbelten Locken wehen mir ins Gesicht, mein Schuppenschwanz zwickt, und Durst habe ich auch. Ich schließe die Augen und verziehe mich ins Wasser, betörend, von liebreizender Gestalt, die Fische applaudieren mir mit ihren Flossen. In Atlantis wartet sehnsüchtig mein Wassermann, hach, der mich fest in den Arm … aua. Mein linker Ellbogen scheuert im Sand. Ich rutsche auf dem Unterarm hin und her, die Kuhle darunter wird ständig tiefer. Das Erdinnere kann nicht mehr fern sein.

Sonst empfinde ich es als Stärke, unscheinbar zu sein. Nur funktioniert das gerade nicht. Denn unscheinbar zu sein bedeutet leider nicht, unsichtbar zu sein. Aber ich muss hier helfen, es entspricht meiner Überzeugung. Also nicht der Überzeugung, eine alberne Arielle abzugeben, dabei fühle ich mich lausig. Wenn schon, wäre ich viel lieber eine literarisch korrekte Meerjungfrau: schutzsuchend, reif für die Rettung. Und wenn ich erlöst bin, möchte ich bezaubern. Wie es die Figuren im Märchenwald tun, mit denen ich aufgewachsen bin. Jedenfalls ist es mir zutiefst ein Bedürfnis, für den Ozean und seine Bewohner da zu sein, sie brauchen mich.

Mein Forschungsgebiet sind eigentlich die Seesterne. Putzige, wundersame Wesen, allerdings auch sehr gefräßige Raubtiere. Mit ihren fünf Armen umklammern sie Muscheln oder Krebse, meinen das aber gar nicht liebkosend.

So unangenehm umschlungen fühle auch ich mich gerade von der kleinen Menschentraube, die sich irgendwie immer näher schiebt, beklemmend näher. Unwillkürlich rutsche ich nach hinten, was wieder am Unterarm brennt. Ich hätte mir ein Kissen mitbringen sollen, der Sand ist rauer als gedacht. Autsch, Plastik drückt in meinen Rücken. Ich fühle mich gefangen wie Thunfisch in der Dose.

Vorzugsweise halte ich mich in geschützten Ecken auf, aus denen ich das Drumherum erst mal beobachten kann, bevor ich mich entfalte. Wenn ich mich überhaupt entfalte. Hilfe, ich möchte wirklich nicht im Mittelpunkt stehen. Und liegen erst recht nicht!

»… ach was, als Rentnerin gehören Sie doch zu den größten Klimakillern«, schnaubt die Micha. »Häufige Flugreisen, ein kuschelig warmes Haus und selbst zum Bäcker mit dem Auto!«

Ups, was habe ich versäumt?

»Das muss ich mir von Ihnen nicht bieten lassen!« Die Gräuliche, sie ist ja immer noch da, schnaubt aber nicht mehr empört, sondern scheint zu hyperventilieren.

»Menschen wie Sie zerstören unseren Planeten!« Die Micha spuckt ihr den Satz regelrecht vor die Füße. Das ist nicht die Art von Protest, die ich mir vorgestellt habe. Ich berühre ihre Schulter mit der freien Hand, mein anderer Arm ist im Sand eingeschlafen. »Augenblick, bitte. Micha, bleiben Sie ruhig, wir sind hier nicht auf Konfrontation aus.«

»Doch, klar, immer kampfeslustig!«, raunt sie mir gar nicht so leise zu.

Ich weiß nicht, wie lustig ein Kampf sein kann, ich bin friedfertiger als eine Pusteblume, immer schon gewesen. Allerdings fehlt mir wohl gerade die Zeit, ihr das zu erläutern.

Die Micha wechselt in die Hocke, ich vermute: sprungbereit. Bitte nicht.

»Ist doch wahr!« Sie schaut in die Runde, ihre Kettenkugeln klackern jetzt hektisch. »Wir alle müssen uns querstellen gegen diese …«, mit dem Finger deutet sie auf den Ring aus Müll um uns herum, »… diese Konsumkloake!«

»Das wird Ihnen noch leidtun …« Die Gräuliche wendet sich ab und eilt in Richtung Leuchtturm.

Ojemine. Hannes wirft mir einen hilfesuchenden Blick zu. Er ist ziemlich weit entfernt von ›Herr der Lage‹. Viele der Badegäste, die um uns herumstehen, wirken nun irritiert oder hüsteln. Warum unternimmt Hannes denn nichts? Bevor die Stimmung komplett kippt und hier alles ganz gehörig schiefgeht. Es war doch alles seine Idee.

»Ähem«, macht Hannes. Was immerhin ein Laut ist, mehr kommt aber nicht.

»Konsumkloake … ganz so ist es natürlich nicht gemeint.« Warum klingt meine Stimme plötzlich so leise? »Sondern … also … für alle, die neu hinzugekommen sind: Es gibt ungeheure Plastikmüllstrudel im Meer, der gewaltigste liegt im Nordpazifik und ist annähernd so groß wie Westeuropa. Daher sollten sie bitte jede Plastiktüte mindestens drei Mal benutzen, damit sie sich lohnt. Oder besser noch, sie verwenden gleich Tüten aus Stoff oder Papier.«

Eine Welle bricht sich, als wolle das Meeresrauschen meine Worte bestätigen.

»Sonne und Salzwasser zersetzen das Plastik in kleinste Partikel.« Hannes, endlich. Er unterstreicht seine Aussage mit einer ausholenden Armbewegung. »Es gibt Strände, an denen ist quasi jedes zwanzigste Sandkorn ein Plastik-Mikroteil.«

»Das klingt mir jetzt aber arg dramatisch«, sagt ein hagerer Herr aus der Menge.

»Leider ist es genau so«, erwidert Hannes. »Werden diese winzigen Plastikpartikel von Meerestieren gefressen, können sie diese schädigen. Und später landen sie im Restaurant auf unserem Teller. Allerdings kann man die Schadstoffe nicht mit der Gabel rauspulen. Weil man sie ja nicht sieht.«

»Bei uns Menschen erkennt man ja auch nicht jeden ›Schaden‹ auf Anhieb. Zumindest, wenn ich von mir ausgehe. Da liegen ein paar Altlasten rum, die würde kein Recyclinghof annehmen.« Die Bemerkung ist mir so rausgerutscht, ich wollte sie eigentlich nur denken. Alle Augenpaare richten sich, autsch, auf mich.

»So kann’s kommen«, nickt der hagere Herr mir freundlich zu, »sehr ehrlich von Ihnen.«

Die Micha dreht sich zu mir um und hebt eine Augenbraue. »Ganz normal bist du aber nicht?«

Nicht? Doch, alles in allem würde ich mich schon gerne als ›normal‹ bezeichnen wollen. Was mir fast schon wie ein Eigenlob vorkommt, es gibt doch so viele absonderliche Menschen auf der Welt. Was ›normal‹ aber auch heißt: ›durchschnittlich‹ und ›nett‹. Und das ist wohl nicht mehr ganz so zwingend ein Kompliment.

Wobei, mein Leben hat schon auch seine grellen Momente, wie jetzt gerade zum Beispiel. Und Abenteuern bin ich durchaus zugeneigt, allerdings bevorzugt in Gedanken, denn in denen kann ich mich gefahrlos verheddern. Wie in einem der ollen Fischernetze, die Hannes und ich aufgesammelt haben.

»Micha, eigentlich ist bei mir alles gut. Wenn ich in meinem Labor bin.« In meiner Oase der Ordnung, weg vom Zentrum der Aufmerksamkeit.

Ein Mann mit Seemannskappe und großer Kamera schiebt sich wortlos nach vorne. Er hat ein Knautschgesicht, ähnlich einer Bulldogge, mit beachtlichen Falten unter den glasigen Augen. Nach meinem Empfinden gibt es nur ganz wenige Menschen, denen es objektiv an Schönheit mangelt. Herr Bulldogge gehört dazu. Was schade ist, weil es ihn ja sein ganzes Leben begleitet.

»Moin, Moin! Sven Petersen vom Küstenkurier.«

Ein Journalist? Hat Hannes ihn etwa …? Als habe er meine Frage gehört, zuckt Hannes mit den Achseln und zieht eine Schnute. Er hat.

»Presse? Das ist ja super!«, quiekt die Micha und zieht plötzlich ihren BH aus. Ihr blanker Busen wippt im Wind!

»Och kiek mol da …« Petersen grinst ölig wie ein Matjes und nimmt die Kamera von der Schulter.

Moment, ich, nein, ich gehöre nicht dazu! Also, schon, aber doch nicht so.

»Na los, jetzt du.« Die Micha schubst mich. »Wir machen’s wie die Femen-Aktivistinnen.«

»Entschuldigung, Micha, ich möchte Sie dringend bitten, Ihre Brüste wieder zu verhüllen.«

»Ach komm, pack doch auch aus. Das ist die Chance, uns von unserer natürlichen Seite zu zeigen. Attacke!«

Sie schwingt ihren weißen Büstenhalter über dem Kopf. Mir scheint der als Piratenflagge vollkommen ungeeignet.

Hannes’ Versuch, den Journalisten rasch ins Gespräch zu verwickeln, will nicht klappen. Nicht bei diesem Fotomotiv.

»Denn man tau.« Petersen hat die Linse bereits vor Augen, setzt die Kamera aber noch mal ab. »Nehmen Sie das Styroporteil und das Plastikzeugs doch noch wat vor sich.«

Auweia! Wenn unser Institutsleiter das in der Zeitung sieht. Hannes und ich sind ja nicht offiziell hier, das ist unser Privatvergnügen. Auch wenn es gerade wahrlich nicht den Anschein hat.

»Bitte, das geht wirklich nicht …«, setze ich an und schüttle energisch einen Zeigefinger.

»Sei nicht so eine Flüsterfrau!«, sagt die Micha. »So erreichst du nichts.« Sie robbt seitlich durch den Sand und schiebt den Müll mit einer Hand unter ihre Brüstung.

Ich greife über sie hinweg und bugsiere den Kram von ihr fort. »So.«

Sie stapelt ihn wieder vor sich. Ich schiebe ihn zurück, so gut ich kann. Hin und her.

Die Micha ist mir jetzt so nah, ihr Atem boxt mir ins Gesicht. »Mensch Anna, mehr Show, mehr Öf-fent-lich-keit!«

Sich tarnen oder tanzen, im Meer ist das ein Grundprinzip. Leider ist meine Kostümierung auffällig, selbst ein Clownfisch würde sich farblos dagegen vorkommen. Ich rutsche immer tiefer in meinen glitzernden Schuppenschwanz, gleich bin ich bis zum Hals darin verschwunden.

»Micha, ich sage es noch einmal, Sie hören jetzt bitte auf damit.«

Sie rollt mit den Augen und zieht sogar noch vier entfernter liegende Plastikflaschen zu sich heran. Gemeinheit, sie ist beweglicher, hat ja mehr Beinfreiheit als ich. Meine sind nicht zu sehen, aber ich habe sie trotzdem enthaart.

»Du bist mol keine Bangbüx«, grunzt Petersen. Anscheinend zufrieden hebt er die Kamera wieder an.

Die Micha hat den Plunder mit ihrem Busen beschwert, streckt eine Faust in die Luft und ruft: »Freiheit für die Buckelwale!«

Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie die Tiere meint. Buckelwale sind doch frei.

»Wat mutt, dat mutt.« Petersen macht ein Foto. Und noch eins und noch eins.

Ojemine, was für eine Bredouille, ich fühle mich jämmerlich. »Mensch Hannes, du hast doch gesagt, wir stehen das gemeinsam durch.«

So hat sich Hannes das mit der Presse offenbar nicht gedacht, er ballt kurz eine Hand zur Faust, fast scheint es mir, er wolle den Journalisten zu Boden strecken. Hannes traue ich das zu. Doch stattdessen hebt er seine braungebrannten Arme. »Okay, okay, aber jetzt zu den Fakten, der Plastikmüll …«

»Jaja, was’n Schiet«, erwidert Petersen, ohne sich von uns abzuwenden. »Und die Meermaid ist also Ihre Kollegin? Herzallerliebst. Haalloo, schuppige Schönheit!«

Uiuiui, führt das jetzt auch noch zu einem Flirtfiasko? Wieder blitzt sein schiefes Gebiss. Und seine Kamera.

»Entfernen Sie den Aufruhr und diese Personen gleich mit!«, bellt die Gräuliche, die unversehens wieder aufgetaucht ist. Mit einem Polizisten, der barfuß durch den Sand knirscht, seine Diensthose gewissenhaft hochgekrempelt, die Schuhe in der Hand. Fast freue ich mich über diese Ablenkung – wenn, oh nein, wenn ich diesen Polizisten nicht kennen würde. Ausgerechnet er! Er hat mir gerade noch gefehlt.

Jetzt fühle ich mich endgültig ausgeliefert. So muss sich ein Kaninchen vorkommen, das vom Wolfsrudel umstellt ist.

»Olaf, du Dösbaddel, mal wieder auf Strandstreife?« Petersen hebt einen Finger an seine Schiebermütze. »Länger nicht gesnackt.«

Olaf nickt ihm zu, blickt dann über die Menge und die ›befreiten‹ Brüste der Micha hinweg auf unsere Müllhalde.

»Was ist hier los?«

Ulkige Frage, das hat er sich doch eigentlich gerade angesehen.

Die Stimme der Gräulichen bebt vor Glück. »Herr Wachtmeister, wie Sie sehen: Erregung öffentlichen Ärgernisses …«

»Nein. Das ist allenfalls eine Belästigung der Allgemeinheit.«

Wir sind … bitte was?

»Aber diese Frau, sie ist oben ohne«, stellt die Gräuliche noch einmal fest.

»Was mich viel mehr interessiert, ist diese Ordnungswidrigkeit«, er nickt Richtung Müll. »Unerlaubte Abfallentsorgung.«

Sein akkurates Auftreten fand ich mal sehr anziehend.

»Wer ist für diese Müllkippe verantwortlich?«, brummt Olaf. »Ach, du …«, jetzt hat er mich erkannt. »Natürlich.«

»Ja, ich, allerdings ist es nicht mein Abfall.«

»Du hast den nicht dahingelegt?«

»Doch, vorher allerdings beseitigt.«

»Wie jetzt?«

»Erst eingesammelt, dann wieder hingetan, weil …«

»Na also. Das macht 200 Euro. So sieht es der Bußgeldkatalog vor.«

Selbst wenn der Müll sauber getrennt herumläge und die Flaschen ordentlich angeordnet wären, er würde niemals Gnade vor Recht ergehen lassen.

»Schönen Dank, Olaf«, sage ich zerknirscht.

»Da sind mir die Hände gebunden.«

»Die Story wird ja immer besser«, freut sich Bulldogge Petersen und kritzelt etwas in seinen Notizblock.

»Verdammt, immer diese Ablenkungen«, beschwert sich die Micha. »So kann ich nicht demonstrieren!«

Ich stupse sie an. »Wir demonstrieren nicht, Micha, wir informieren.«

Sie seufzt. »Hättet ihr doch nur Plakate gemalt, dann wäre es klarer.«

»Eine Demo, aha.« Ich meine, ein süffisantes Lächeln zu erkennen, das Olafs Mundwinkel umspielt. »Ist die angemeldet?«

»Hören Sie«, Hannes wollte die ganze Zeit schon etwas sagen, kommt aber jetzt erst dran. »Das hier ist eine spontane … äh … Demonstration der Müllproblematik in der Ostsee.«

»Das sehe ich wohl. Sie packen sofort Ihren Schund zusammen, sonst lasse ich das Gelände räumen.«

Jetzt hat Olaf es wieder geschafft, dass ich mich als Übeltäterin fühle.

Die Micha zeigt ihm den Stinkefinger. Entrüstet greift Olaf nach den Handschellen an seinem Gürtel. So ein Scheibenkleister, das wird ja immer schlimmer!

Mein Handy klingelt. Schwach höre ich die Titelmelodie von Arielle.

»In meiner Tasche«, sage ich. Hannes kramt es heraus, wobei er aufs Display schaut. »Hartmut.« Er reicht es mir runter.

Mein Vater? Ungewöhnlich, das Telefonieren überlässt er sonst Mama.

»Hallo, Papa. Bitte …? Mama … sie ist … was!?«

Die Strandkörner unter mir geben nach, ich werde von Treibsand erfasst und verschluckt.

2. Kapitel

Sie liebte es, sich zu verkleiden. Jeden Karneval war sie eine andere Märchenfigur, ihr Kostüm immer selbstgenäht. Dieses Jahr ging sie als Fee. So haben wir sie hineingelegt. Mit ihren violetten Schmetterlingsflügeln und dem Zauberstab. Und einem Fläschchen Eierlikör für den Weg.

Mamas Sarg ist bereits abgesenkt.

»Sie hat nicht nur geatmet, sie hat gelebt«, sagt Pfarrer Lippe beschwörend. »Ilse hat ihr Leben voll ausgeschöpft.« Der kleine Friedhof vor St. Bonifatius wirkt nicht freudlos, eher wie ein schmucker Vorgarten. »Liebe Familie Herzig, nun ist sie zur Ruhe gekommen. Doch ihre Energie wirkt in uns weiter.«

In diesem Augenblick reißt der Himmel auf, und die Sonne blinzelt erstmals an diesem trüben Freitagvormittag durch die Wolken.

»Ilse, wir werden dich vermissen.« Er räuspert sich. »Und deinen selbstgebackenen Käsekuchen, den besten aller Zeiten.« Aus den Reihen der Frauengemeinschaft von Auendorf erschallt zustimmendes Gemurmel. »Alles Leben entspringt Mutter Erde, und in sie kehren wir zurück.« Pfarrer Lippe, den alle nur Rudolph nennen, streut Erde auf den Sargdeckel. »Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.«

Neben mir schnieft Papa, ich berühre ihn tröstend an der Schulter. Gleichzeitig drücke ich Florians Hand. Mein Bruder zittert etwas. Ich sehe Tränen auf ihren Gesichtern.

Rudolph hebt segnend die Arme. »Liebe Ilse, ruhe in Frieden.«

Ich lasse Papa vorgehen und stupse Flori an, damit er ihm folgt. Nacheinander greifen wir uns weiße Lilien aus einer Schale und lassen sie ins offene Grab fallen.

»Warum schmeißen sie die Blumen rein?«, fragt der fünfjährige Tim. »Die sind doch noch schön, Mama.« Meine Schulfreundin Nadine, Tims Mutter, legt einen Zeigefinger auf den Mund.

Tim zieht Rudolph von hinten am Gewand. »Warum wird sie in die Erde gelegt? Sie soll doch in den Himmel.«

Nadine und Tim umarmen mich, viele andere auch, gutgemeinte Worte umschwirren mich.

Mama ist weg. Ich kann es immer noch nicht glauben.

Sie ist nachts vor dem Fernseher friedlich entschlafen. »Der Tod trat gegen ein Uhr ein«, stellte der Arzt sachlich fest.

»Und dann die Hände zum Himmel, komm lasst uns fröhlich sein …«, erklingt es von Nadine und Tante Hilde, »… wir klatschen zusammen und keiner ist allein.« Sie singen und strecken dabei ihre Arme hoch.

»Meine große Schwester hat mir mal gesagt, sie wolle eine heitere Beerdigung«, erklärt Tante Hilde mit lauter Stimme und strapaziert damit etwas die Friedhofsruhe. »Und dann die Hände zum Himmel …«

Mehr und mehr Gäste stimmen in das Lied ein, auch die Frauengemeinschaft. Rudolph wippt leicht im Takt. Mein Bruder schaut mich verdutzt an, er hat von dieser Einlage genauso wenig gewusst wie ich, Papa bleibt geistig abwesend. Wie eigentümlich, der Karnevalsgesang verleiht ihrer Verabschiedung einen würdigen Glanz. Ich hake Papa und Flori unter, wir schunkeln … Mama in die Nacht. Fast so, wie sie uns früher in den Schlaf gewiegt hat.

Dann schieben sich die Trauergäste an mir vorbei und sprechen ihr Beileid aus. Plötzlich fällt mir auf: Papa? Im Grabgewusel habe ich ihn kurz aus den Augen verloren. Meine Absätze knirschen eilig über den Kies. Da, hinter der Kirche sehe ich ihn hinter einer geöffneten schwarzen Hecktür. Papa hockt im Leichenwagen.

»48 Jahre so viel Glück«, murmelt er vor sich hin.

»Papa, was … machst du hier?«

»Ihr hinterherfahren möchte ich.«

Er starrt durch die Hecktür. »›Ich habe alles erledigt‹, hat sie zu mir gesagt, bevor ich schlafen gegangen bin und sie zum Fernsehen. Dann hat sie mich geküsst.« Hartmut schluckt und dreht sich zu mir. »Ich dachte doch, sie meint den Haushalt.«

Meine Augen werden wieder feucht. »Papa, komm.«

Beim Aussteigen nimmt er meine Hand.

Auendorf ist überschaubar. Wir fahren von der Hauptstraße ab, biegen nach knapp zwei Kilometern nach links ab und sind schon zu Hause. »Zu Hause«, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so sagen darf. Nach all den Jahren.

Am Ende des Parkplatzes markiert ein großes, an den Rändern geschwungenes Metallschild den Eingang: »Märchenwald mit Herz«, darunter »Inhaber Familie Herzig« und die Öffnungszeiten. Die grüne Farbe ist stellenweise abgeblättert. Ich bin so froh, dass zur Trauerfeier alle hier sind, die ich zu den Freunden von uns Herzigs zählen würde.

Außer eben … Mama.

»Mein Beileid.« Der schlaksige Julian gibt mir die rechte Hand. Er hilft sonst im Märchenwald aus und bereitet heute den Leichenschmaus vor. In der linken Hand hält er einen Mineralwasserkasten, den er gerade aus dem Kabuff neben der Hofeinfahrt geholt hat.

»Danke. Du hast sie kaum gekannt, oder? Als Student bist du doch eher frisch dabei?«

»Seit zwei Jahren.«

Ich lächle verschmitzt, um mir meine Ahnungslosigkeit nicht anmerken zu lassen.

»Sie hat mich ihre Geheimwaffe genannt.« Julian grinst. »An der Kasse und auch sonst überall. Ich trag das dann mal rüber.«

Ein Grüppchen der Frauengemeinschaft läuft grüßend vorüber.

»Wie wär’s denn mit Eintritt?«, motzt Papa, der am Kassenhäuschen steht.

»Ähm, Papa«, rufe ich ihm zu, »heute muss doch keiner zahlen …«

»Jo«, sagt mein Bruder Flori. »Ist doch geschlossen.«

Papa fasst sich an den Kopf, seine grauen Haare stehen zauselig zu den Seiten ab. »Dann kriegen sie auch keinen Wegweiser.«

Ich fasse die beiden an den Händen, wir laufen durch die ehemalige Tordurchfahrt des Fachwerkhauses in den Innenhof, um den das Gesamtgebäude wie ein Hufeisen liegt: links das Café ›Schlaraffenland‹ mit Terrasse davor. Im rechten Teil wohnen jetzt nur noch Papa und Flori. Hintendurch erstreckt sich der Park mit den Märchenfiguren.

»Da seid ihr ja, meine Lieben.« Tante Hilde steht von ihrem Tisch auf der Caféterrasse auf und drückt uns drei so fest, fast drohen Quetschungen. »Ihr habt unsere volle Anteilnahme.«

Auch alle anderen schauen in diesem Moment besonders betroffen drein. Ich schließe kurz die Augen, atme tief durch und lächle tapfer.

Bisher habe ich als Erwachsene nur mal um eine verstorbene Schildkröte trauern müssen, doch vor Mamas Tod nie um einen Menschen. Ich bin darin nicht geübt, weiß nicht, wie man mit dem Sterben umgeht.

»Für mich ’n Schnaps«, knurrt Papa.

»Sehr zum Segen!«, sagt unser Pfarrer laut zur Ablenkung.

Die Frauengemeinschaft entspannt sich wieder – und damit auch uns. Rudolph ist immer noch eine Attraktion bei den älteren Damen, daran hat sich also nichts geändert. Bei ihm bin ich schon zur Erstkommunion gegangen, da war er noch Kaplan. Jetzt ist er ein 60-jähriger Lausbub, dessen noch verbliebene weiße Haare sich an den Hinterkopf schmiegen.

Nadine lächelt uns an. »Setzt euch doch hierher.« Sie wischt noch mal reflexartig über den freien Tisch und wirbelt weiter.

Papa und Flori haben ihre Jacketts über die Stühle gehängt, sie trinken wortlos Apfelschorle. Die Terrasse unter den gelben Sonnenschirmen liegt in einem warmen Honiglicht. Tellergeklapper und Füßescharren. Stimmen knäueln sich munter melancholisch.

Frau Weber, eine frühere Lehrerin von mir, hält einen Stift hoch. »Ich mache in meinem Adressbuch immer Kreuze. Damit ich keinem Toten gratuliere.«

Ihre Sitznachbarin seufzt. »In der Wandergruppe werden wir ja auch jedes Jahr weniger.«

Tante Hilde winkt energisch ab. »Am besten, man liest die Todesanzeigen und gehört nicht dazu.«

»Die Weber ist echt älter geworden«, sage ich und lehne mich auf den braunen Tresen.

»Und immer noch so penibel wie bei der Korrektur unserer Hausaufgaben.« Mit einem sanften Plopp entkorkt Nadine eine Flasche Sterntalerwein. Den Wein beziehen wir von einer kleinen Winzerei, die die Flaschen extra für uns mit einem neuen Etikett beklebt. Das war Mamas Idee.

»Danke für deine Hilfe hier im Café, sehr lieb.«

»Och du, das bin ich doch gewöhnt.« Sie hält inne und sieht mich an. »Hat immer Spaß gemacht, mit deiner Mutter zu arbeiten.«

»Die Gute … na ja, sie hatte schon auch ihre Spleens.«

»Nervige Ideen, das ja«, lächelt Nadine und drückt auf einen roten Knopf, der an einem Holzpfeiler in der Mitte des Cafés angebracht ist. »Tischlein deck dich!« ruft eine metallen knarzende Stimme. »Wenn die Kinder das entdeckt haben …« Nadines Gestik ist eindeutig, sie durchtrennt sich mit der flachen Hand den Hals.

»Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, übermorgen zurückzufahren.« Ich schlendere zur rustikalen Geschirranrichte, betrachte intensiv ein Astloch in der Maserung. »Das hier … ist einfach nicht mehr meine Welt.«

»Deine Welt ist unter Wasser und im Labor.« Nadine zuckt mit den Schultern. »So isses halt.«

»Ja, daran gibt es keinen Zweifel.«

Mein Zeigefinger fährt über den leichten Staubfilm auf der Ablage und stoppt auf einem Stapel verblichener Märchenwald-Prospekte. Ich kenne sie nur zu gut, nehme dennoch einen in die Hand. Auf einem Foto beißt ein pausbäckiges Mädchen in ein großes Stück von Mamas Käsekuchen.

Das Mädchen bin ich.

»Ich schau mal nach Flori.«

»Er müsste draußen bei Tim sein.«

Sie spielen hundert Meter entfernt auf der kleinen Wiese beim Froschkönig-Brunnen. Ich steige über die Lokomotive der Kindereisenbahn, laufe über die Schienen.

»Na, alles gut bei euch?«

»Jo«, sagt mein Bruder.

»Mama hat uns die Prospekte gegeben. Zum Basteln.« Tim richtet seinen Papierflieger gen Himmel.

Die Konstruktion scheint mir sehr instabil, eine Flugtauglichkeit zweifelhaft.

Flori hält eine Hand über die Augen und schaut angestrengt. »Keine Vögel. Okay, los.«

Der Flieger segelt in eine Linkskurve und … mein pausbäckiges Konterfei knallt gegen die goldene Kugel des Froschs.

»Oh, Treffer«, sage ich.

»Aber kein neuer Rekord.« Tim hebt ihn auf.

Flori zeigt auf mein zerknautschtes Foto. »Sei nicht traurig.« Er umarmt mich.

Früher bei Familientreffen ist er immer Mama hinterhergelaufen, hing an ihr wie eine Klette. Denn selbst bei Familientreffen wollen die Leute nicht normal mit ihm sprechen. »Das liegt an ihnen, nicht an dir«, hat Mama immer zu Flori gesagt. Vielleicht umarmt er deswegen so gerne andere Leute. Es ist weniger eine Geste der Zuneigung als ein Festklammern.

Mein zwei Jahre älterer Bruder ist seit seiner Geburt besonders.

»Wollt ihr beiden nicht mit zu den anderen kommen?«

»Ich glaube, Beerdigung ist langweilig.« Dabei sieht mich Tim sehr vernünftig an.

»Mal gucken.« Flori greift sich einen neuen Prospekt. »Wir spielen gerade so schön.«

Seine kräftige Figur passt nicht so recht zu dem, tja, Kind im Manne.

Der Sterntalerwein geht hörbar in die nächste Runde. Es zwitschern die Vögel, allen voran: Tante Hilde. »… hach, unsere Ilse. Was sie jetzt nicht alles versäumt. Ich meine, wir drehen Däumchen und kriegen auch noch Geld dafür. Meine Lieben, Rentnerin sein ist toll.«

»Solange die Zipperlein nicht überhandnehmen, alles wunderbar«, schmunzelt Frau Weber. Ihr Gatte ist auf seinem Stuhl lautstark weggenickt. »Entschuldigt, mein Mann schnarcht fürchterlich, immer schon. Heute denke ich: Lass ihn, wer weiß, wie lange er’s noch kann.«

»Freuen wir uns über unser sargloses Leben. Sehr zum Wohle!« Wieder prostet Rudolph allen zu. Sein Damenchor stimmt ein.

»Zum Wohl«, murmele ich verhalten.

»Mensch Anna, du bist so groß geworden«, sagt Frau Weber.

Nicht größer als bei meinem Schulabschluss.

»Und etwas pummelig geblieben?« Hilde betont ihren Satz wie eine Frage, meint ihn aber nicht so.

»Ich habe abgenommen, sogar ordentlich abgenommen.«

»Ach, ist doch nur Spaß.« Hilde hebt die Stimme. »Anna, ich freue mich so sehr, dass du wieder nach Auendorf ziehst.«

Bitte? Was habe ich verpasst?

»Davon kann keine Rede …«, ich stoppe, will es diplomatischer formulieren, es gelingt mir nicht, »… keine Rede sein. Meine Seesterne …«

»Ilse hat den Laden zusammengehalten, Kindchen. Wer soll es denn sonst machen?«

»Nun, ich bin Meeresbiologin …«

»Du hast doch hier den Rhein direkt vor der Tür«, wirft die Bäckersfrau ein. Für sie passt das alles ganz wunderbar zusammen.

»Meeresbiologin«, Frau Weber nickt bedächtig, »und darauf bin ich stolz. In Erdkunde hattest du ja keine Bestnoten, wenn ich mich recht erinnere.«

Ich schlucke. Hildes öffentliche Bekanntmachung hat mich unvorbereitet getroffen. Warum macht sie das? Eine Rückkehr nach Auendorf passt überhaupt nicht zu meinen Bedürfnissen. Beruflich nicht, persönlich nicht, überhaupt nicht. Ich möchte keine neuen familiären Bande knüpfen. Meine Nabelschnur wurde durchschnitten, was auch gut so ist. Außerdem: Als ob Mama einfach so zu ersetzen wäre.

»Sie ist so Herzig«, wie oft wurde das über sie gesagt. Ja, sie war das Herz der Familie, ihr Zentrum. Mama hat die Familie aufgebaut und zusammengehalten. Und jetzt ist sie weg.

Das soll nicht gegen Papa sprechen, aber mit ihm verhält es sich anders, denn …

»Nichts für ungut, Anna.« Jetzt unterbricht Hilde sogar mein Gedankengewühl. »Aber du kannst ja nun auch mal was für die Familie tun.«

Papa, der bislang eher apathisch dabeigesessen hat, hebt den Kopf. »Wir kommen schon alleine klar.«

Vielen Dank, hier ist ja einer netter als der andere. In meinen Ohren rauscht es, ich habe allen Grund, wütend zu werden. Später. Heimlich und leise für mich. Nicht auf der Trauerfeier. Das gehört nicht hierher, so bin ich von Mama nicht erzogen worden.

Wie kann sich Hilde nur so ungeschickt äußern, ich ringe mit den Tränen. »Ich stehe … nicht zur Verfügung.«

»Und neben dir steht … das Rentier«, sagt Rudolph.

Dankbar blicke ich unseren Pfarrer an, der gerade rechtzeitig einen Arm um mich gelegt hat.

»Zurück zu unserer Hauptperson«, sagt er. »Ilse wird uns fehlen.«

»Ganz genau!« Die Frauengemeinschaft plappert wieder los. »Ihre Lebensfreude …«

»… trotz der vielen Widrigkeiten …«

»… so fürsorglich und aufopferungsvoll, wie sie sich um Florian gekümmert hat …«

»… 71 ist doch kein Alter.«

Papa schnauft mehrfach. Aus Trauer oder Protest – oder sind es altersbedingte Unlaute?

»Schmarotzer!«, brummt er über die Terrasse.

Ein Papierflieger trifft mein Bein. Flori und Tim laufen auf uns zu.

»Ob Mama uns jetzt wohl beobachten kann?«, frage ich Rudolph.

»Dein Wort in Gottes Ohr.«

Tante Hilde, die gerade ins Café gehen will, hält inne und ergreift meinen Unterarm. »Ich kann meine Schwester nicht ersetzen, Kindchen, das ist klar.« Sie lässt mich wieder los. »Zumal ich bald wieder auf Kreuzfahrt bin. Die MS Europa kann unmöglich ohne mich ablegen, was soll denn mit meiner Kabine passieren?«

»Dein Ohr in Gottes Wort«, sagt Tim.

3. Kapitel

»Diese blöde Hilde!« Mein Tablett kracht aufs Abräumband, das Geschirr klappert.

»Dafür kann der Teller doch nichts«, schmunzelt Hannes.

MS Europa … sie darf aufs Meer … und ich soll hier weg. »Diese blöde Hilde!«

»Das sagst du heute schon zum hundertsten Mal.«

»Zu Recht.« Wenn ein Wal eine buckelige Verwandtschaft hat … klar. Aber meine Tante, ooh, sie ist so gemein.

»Es ist doch allein die Frage …«, sagt Hannes und bleibt am Panoramafenster unserer Kantine stehen, »… ob du es willst. Ein Abenteuer wäre es ja schon.«

Der Ausblick aus dem Fenster gleicht einem Gemälde: Aus der obersten Etage des Instituts sehen wir über die Uferpromenade in die Mecklenburger Bucht. Rechts ragt der alte Leuchtturm auf.

»Ja, mich interessieren Abenteuer.« Ich betrachte die Ostsee, auf die wir schon so oft hinausgefahren sind. »Aber … doch nicht in der eigenen Familie!«

Das meine ich weder bockig noch böse, wirklich nicht, ich fühle mich einfach innerlich nicht reif dafür. Außerdem ist es eine ziemlich grundsätzliche Lebensentscheidung.

»Es wäre mehr als ein Abenteuer«, schiebe ich erklärend hinterher. »Es wäre ein echtes Wagnis.«

Das Seebad Warnemünde strahlt in der Mittagssonne.

Hannes zuckt mit den Schultern.

»Hilde macht es sich einfach. Damit sie ihr eigenes Leben wie gehabt weiterführen kann, will sie es auf meine Kosten regeln.«

»Es ist deine Entscheidung. Du musst dich gut dabei fühlen.«

Analytisch betrachtet sehe ich es so: Ein Schwimmbecken verläuft in geordneten Bahnen, und alle 50 Meter kann man sich festhalten. Das ist Auendorf. Die See dagegen … ist die pure Freiheit. Da haben wir es: Ich bin eben nicht Bademeisterin geworden – sondern Meeresbiologin.

»Daheim ist alles so … so reguliert, so eingefahren.« Ich schüttle den Kopf. »Warum grinst du so?«

»Weil du Regeln doch eigentlich magst.«

»Ja, schon. Aber nicht die zu Hause.«

Ich schaue einer weit entfernten Welle zu, wie sie sich aus der See erhebt und wieder abflacht. So ist mein Leben, es schwappt zwischen Sehnsüchten und Sicherheitsbedürfnissen. Jedenfalls ist es nach vorn gerichtet, finde ich. Wieder nach Hause zu gehen wäre sicherlich ein Rückschritt.

Was habe ich in Auendorf? Ackerfurchen, brachliegend.

»Trinken wir noch ’n Kaffee?«, fragt Hannes. »Ich bin dran mit bezahlen.«

»Danke, muss runter ins Labor, meine Studenten warten.« Vor der Tür drehe mich noch einmal um. »Du weißt, ich mag Experimente. Solange sie nicht zu risikoreich sind.«

Wenn ich mich nicht drauf einlasse, kann’s auch nicht schiefgehen.

Hannes lächelt mich an. »Aus dir soll einer schlau werden«, sagt er augenzwinkernd.

In meinem Beruf sind wir Frauen klar in der Mehrheit, nämlich über zwei Drittel insgesamt. Wir sind nur dezent geschminkt, haben keine lackierten Fingernägel und tragen klobige Outdoorklamotten. Heißt: Gummistiefel statt Stöckelschuhe. Ja, wir Meeresbiologinnen sind taff: dürfen nicht frieren, machen uns schmutzig, sollen nicht empfindlich sein.

Eine Wal-Sezierung ist ein treffendes Beispiel. Besonders unangenehm ist der süßliche Verwesungsgeruch. Der klebt noch tagelang in den Härchen der Nase fest. Unser wunderbarer Geruchssinn, hier verursacht er beinahe Brechreiz. Und wenn nach einem Schnitt mit dem Seziermesser die Innereien hervorquellen, heißt es: Glibber statt Glitzer.

Erstsemestern mit romantischen Vorstellungen sage ich immer wieder: Meeresbiologie ist nicht Delphinreiten. Sich um Pflanzen und Tiere zu kümmern ist harte Arbeit.

Dennoch achten wir auf unser Äußeres. Deshalb nehme ich im Institut auch immer die Treppe. Ich will ja keinen Sitzsack als Hintern.

»Ojemine!« Elkes Augen weiten sich unter der Schutzbrille. »So ein Mist, ich habe meine Versuchstiere mit in den Ausguss gekippt. Sorry, Frau Dr. Herzig.«

»Das passiert«, sage ich zur Studentin. Es kommt auch vor, dass ausgerechnet die zu bestimmende Extremität eines Kleinkrebses mit der Pinzette zerquetscht wird. Oder man pipettiert zu viel Lösung rein, schon ist die ganze Messung unbrauchbar. Missgeschicke, die zeigen, wie feinmotorisch unsere tägliche Laborarbeit ist: filtrieren, destillieren, zentrifugieren, DNA klonieren. Die Aufgaben sind weit umfangreicher, als sich eine Probe auf dem Glas des Objektträgers unterm Binokular anzusehen. Hier wird das Ökosystem der Ostsee erforscht! Ich bin so stolz, dazu beitragen zu dürfen. Und nun soll ich diese – meine – Welt verlassen?

Ein eingeschnapstes Objekt, also ein mit Alkohol präpariertes Tierchen, steht auf einer Arbeitsplatte herum. Ich stelle das Glas zurück an seinen Platz in den Schrank.

»Wir müssen sorgfältig und gezielt vorgehen«, sage ich eher zu mir selbst.

»Ja, Frau Dr. Herzig.« Studentin Elke ordnet ihren Versuch neu an.

»Wenn ich nur an die Panne neulich mit dem Bunsenbrenner denke.« Typisch für meine männlichen Kollegen. »Hätten sie doch vor dem Zusammenbau in die Bedienungsanleitung geschaut …« Ich verdrehe übertrieben die Augen.

»Wer, ich?«, fragt Elke.

»Nein, die Männer natürlich. Die machen einfach drauflos. Da ist das Gerät ja oft schon kaputt, bevor eine Frau die Bedienungsanleitung durchlesen kann.«

Elke kichert. Ich zupfe an meinem weißen Kittel.

Es bereitet mir Freude, Wissen weitergeben zu können, das ich mir in der Forschung erarbeitet habe. Nein, diesen Kosmos verlasse ich nicht. Ich würde eine einzigartige Wissenschaft aufgeben. Eine, der ich mich doch ganz und gar verschrieben habe. Und das, tja, zu Lasten einer eigenen Familie. Was auch daran liegt, dass ich das mit den Männern drangegeben habe. Mit denen habe ich leider so viel Schiffbruch erlitten, die Wracks würden selbst aus den tiefen Stellen der Ostsee herausragen.

Und jetzt soll mein neues Glück darin bestehen, mich Vater und Bruder zu widmen? Dem maroden Märchenwald? Und Familienfrettchen wie Tante Hilde?

Das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Auch wenn mein Beziehungsleben gerade mangelhaft ist – ich habe keins – fühle ich mich jetzt in Warnemünde daheim.

»Frau Dr. Herzig?«

Und die Seesterne, meine aktuellen Forschungstiere, sie brauchen mich. Ich blicke mein Gesicht an, das sich schemenhaft in einem Rundkolben spiegelt. Hm, klinge ich gerade so, als gehe es unter jedem Lichtmikroskop aufregender zu als bei mir zu Hause? Mache ich mir nur vor, dass es mir gutgeht?

»Frau Dr. Herzig?«

»Ja, das stimmt!«

»Ähm, ich wollte doch nur …« Elke schaut verunsichert.

»Pardon … was denn?«

»Ich habe unter der UV – Lampe die Schutzhandschuhe vergessen …«

Betreten hält sie mit ihre Finger hin. Rot. Klarer Fall von Sonnenbrand.

»Elke, das scheint heute eindeutig nicht Ihr Tag zu sein. Das … das ist halb so schlimm.«

Schlimm wäre, wenn sie mit gefährlichen Chemikalien wie Quecksilber oder Formaldehyd ungeschickt hantiert hätte. Oder sich zwischen Vergangenheit und Zukunft falsch entscheiden würde.

»Sie wissen doch, die Biologie ist eine praktische Wissenschaft. Da muss man auch mal Hand anlegen. Nur gucken reicht nicht.« Ich sortiere einige Rundkolben. »Ich komme gleich zu Ihnen.«

»Danke.«

Es ist unglaublich bedeutsam, die Umwelt zu erforschen, die Lebensformen und Artenvielfalt in den Ozeanen. Nur durch neue Erkenntnisse verstehen wir, wie unser Planet Erde wirklich funktioniert. Also muss ich in meinem Beruf gut sein. Das ist es, was zählt.

Und wenn mir im Labor doch mal ein Malheur passieren sollte, sind da noch Augenduschen, Gas-Notausschalter oder Fluchtwege.

Zugegeben, am Mikroskop zu sitzen scheint das Gegenteil eines Abenteuers zu sein. Aber das stimmt nicht. Schon ein Regentropfen erscheint oftmals wie ein Ozean. Schon ein winziger Fleck auf dem Objektträger kann ein riesiges Abenteuerland bedeuten. Was es da nicht alles zu entdecken gibt. Jedenfalls für einen Natur-Nerd wie mich.

»Aaah, you tiny little fuckers!« Neila, eine irische Dozentin, ist in einer anderen Ecke des Labors in einen Versuch vertieft. Sie knallt mit der flachen Hand auf die Arbeitsplatte und schaut mich genervt an. »Meine Würmchen wollen nicht.«

Ich schmunzle. Auch darüber, dass sie diese Spezies, die sie über Monate im Labor kultiviert hat, »meine« nennt. Zu Wattwürmern habe ich noch nie eine emotionale Beziehung aufgebaut. Das wäre auch hinderlich, da ich sie nach dem Sammeln pürieren muss.

Neila greift sich ein neues Glas. »Ich finde die niedlich, so beautiful.«

»Da sind mir Copepoden lieber«, sage ich, »richtig knuffig sind die und leuchten schön.« Copepoden, also Ruderfußkrebse, haben Ameisengröße und überwintern in 1500 Meter Tiefe im Polarmeer. Das finde ich sehr beeindruckend, noch frostiger geht’s kaum, da helfen warme Socken mal gar nicht.

»Copepoden!«, prustet Neila. »Die sehen aus wie Schaben.«

»Pöh.« Ich lache. »Hab gehört, du hast eine Verlängerung bekommen? Glückwunsch.«

»Danke, Anna. Drei Jahre, not so bad.«

»Toll, dann kaufst du dir ein Häuschen am Deich?«

»Befristeter Arbeitsvertrag?« Sie schüttelt den Kopf. »No Bankkredit!«

Das finde ich unfair. Eine weitere Benachteiligung ist, dass viele unserer Kolleginnen weder Mann noch Kind haben. Und die, die sich eine Schwangerschaft leisten, pausieren auf der Karriereleiter. Wer allerdings erst mal einige Jahre raus war, hat sowieso Pech gehabt, weil die Forschung voranschreitet. Es ist verzwickt – und darum so wichtig, sich zu entscheiden. Ich habe mich dazu entschlossen, mit der Wissenschaft verbandelt zu sein. Fertig, aus, Schneckenhaus.

»Tonight habe ich ein Date.« Neila fährt sich durch die blonden Haare. »Ich glaube, er ist nett …«

»Schön, freut mich für dich.«

»Die, wie sagt man … Funktionsunterwäsche … lasse ich wohl besser im Schrank.«

Ich lächle. »Dann scheint er wirklich nett zu sein.«

»By the way, Anna, deinen Artikel im ›Journal of Biology‹ habe ich gelesen. Dieses Wasting-Syndrom der Seesterne … holy shit.«

»Ja, dahinter steckt ein übler Virus.«

Zu meinem Aufsatz über das Massensterben der Seesterne habe ich gutes Feedback bekommen. Ein Glück, puh, das habe ich gebraucht. Für uns Wissenschaftler ist es sehr wichtig, in anerkannten Journalen zu veröffentlichen. Ja, die persönliche Publikationsliste gilt als Nachweis unserer fachlichen Qualitäten. Wehe, da steht zu wenig drauf, oje. Es ist wie mit dem Gürtel des tapferen Schneiderleins. Wenn da nur eine Drei aufgestickt gewesen wäre statt einer Sieben – kein Ruhm, kein Märchen, gar nichts.

»Ok, let’s go, tiny little fuckers«, sagt Neila jetzt fast liebevoll, sie hat den nächsten Versuch vorbereitet. Ihre Leidenschaft für die winzig kleinen Stinker ist bewundernswert. Die Würmchen können ihre Zuneigung nicht erwidern. Ihr Date hoffentlich schon.

»Bin wieder da-a!« Ich lasse meine Tasche fallen und schließe die Tür. »Wo bist duu?«

Die Frage ist nicht ernst gemeint, aber ein geliebtes Ritual. Vom Flur gehe ich rechts durch die Tür.

»Huhu, Lilly!«

Zärtlich nehme ich meine Schildkröte aus dem Terrarium, das eigentlich viel zu groß ist für meine Dachgeschosswohnung. Wegen der Wandschräge steht es sogar mitten im Raum, aber nicht im Weg. Es ist eben Lillys Reich.

»Na, hast du mich vermisst? Wie war dein Tag, Süße?« Ich streiche ihr sanft über Köpfchen und Panzer. »Soll ich uns ein Bad einlassen?«

»Ja«, antworte ich.

Zurück im Flur sehe ich die Post durch. Die weißen Umschläge mit Sichtfenster sind zwar langweilig, aber es könnten ja Rechnungen drin sein. Ich überweise immer sofort.

»Schau mal Lilly, eine Postkarte mit Nachthimmel.« Den Spruch darauf lese ich laut vor: »In der Dunkelheit der Trauer leuchten Sterne der Erinnerung.« Ich drehe die Karte um. »Oh wie lieb, Nadine hat sie uns hinterhergeschickt.«

Ich setze Lilly zurück ins Terrarium. »Schau, ich hab dir Löwenzahn und Kleeblätter gepflückt, mmh.«