Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Miryam ist dreißig Jahre alt und vor einigen Monaten Mutter geworden. Auf der Party einer alten Bekannten strahlt sie mit ihrem weißen T-Shirt um die Wette. Aber ist wirklich alles gut? Seit der Geburt ihres Kindes ist Miryam von Selbstzweifeln geplagt. Sie kann nicht stillen, leidet an postnatalen Depressionen und versucht trotzdem alles richtig zu machen. Getrieben von der Scham über ihre Herkunftsfamilie und aus Angst, ihre gewaltvolle Kindheit zu wiederholen, tut sie alles, um so heil zu wirken wie die Mütter aus ihrem Umfeld und Instagram-Feed. Sie postet weichgefilterte Selfies von sich und ihrem Kind, informiert sich zu bedürfnisorientierter Erziehung und gesunden Beikost-Snacks. Doch Miryam zieht sich immer mehr zurück. Auch online findet sie keinen richtigen Austausch. In den sozialen Medien wird zwar vieles besprochen, nicht aber die eigenen Familientraumata, die möglicherweise wieder auftauchen, sobald man selbst Mutter wird. Sie fühlt sich immer stärker überfordert, auch ihre Partnerschaft geht zu Bruch, doch schließlich findet sie ihren ganz eigenen Weg aus der Krise - und damit doch noch zu sich selbst. Dem Roman gelingt es, mit ironisch-humorvollem Ton die Emanzipation einer jungen Mutter von familiär erlernten, destruktiven Mustern zu erzählen und ihren Weg in die Selbstbestimmtheit aufzuzeigen. Der Roman widmet sich den wichtigen Themen Mutterschaft und familiäre Gewalt mit viel Ironie und Eindringlichkeit. Zwischen Fläschchen und Instagram-Filtern: Im Prinzip ist alles okay zeichnet ein Porträt einer jungen Mutter, die Elternrollen und ihre eigene Kindheit hinterfragt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

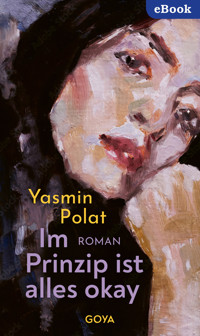

Yasmin Polat

Im Prinzip ist alles okay

Roman

Die Autorin

Yasmin Polat wurde 1989 geboren und ist in Berlin aufgewachsen. Schon während ihres Studiums begann sie, für verschiedene Medien zu schreiben, zum Beispiel für den Tagesspiegel, danach schrieb sie u.a. für die taz und zuletzt für das Focus Magazin. 2017 wurde sie zudem vom Medium Magazin in die »Top 30 unter 30«-Liste gewählt. 2019 wurde ihr Sohn geboren, danach war sie zwei Jahre lang Host des Spotify Original Podcasts »FOMO – Was habe ich heute verpasst?«. Heute arbeitet sie als Moderatorin, Autorin und Podcast-Host, zum Beispiel bei »Verdammt berühmt«. Im Prinzip ist alles okay ist ihr erster Roman.

Das Buch

Miryam ist dreißig Jahre alt und vor einigen Monaten Mutter geworden. Auf der Party einer alten Bekannten strahlt sie mit ihrem weißen T-Shirt um die Wette. Aber ist wirklich alles gut? Seit der Geburt ihres Kindes ist Miryam von Selbstzweifeln geplagt. Sie kann nicht stillen, leidet an postnatalen Depressionen und versucht trotzdem, alles richtig zu machen. Getrieben von der Scham über ihre Herkunftsfamilie und aus Angst, ihre gewaltvolle Kindheit zu wiederholen, tut sie alles, um so heil zu wirken wie die Mütter aus ihrem Umfeld und Instagram-Feed. Sie postet weichgefilterte Selfies von sich und ihrem Kind, informiert sich zu bedürfnisorientierter Erziehung und gesunden Beikost-Snacks. Doch in den sozialen Medien wird zwar vieles besprochen, nicht aber die eigenen Familientraumata, die möglicherweise wieder auftauchen, sobald man selbst Mutter wird.

Für alle ewigen Kinder

IEin Schlag ins Gesicht

Sieben Jahre Ewigkeit August 2019, Baby 7 Monate alt

Im Prinzip ist alles okay. Die Sonne scheint durch die Bäume direkt auf meine dunklen Haare, die sich heute besonders strohig anfühlen. Ich trage ein weißes T-Shirt und einen weiten, schwarzen Seidenrock, der leicht in der Sommerbrise weht. Ich muss wie eine Göttin aussehen. Aber leider habe ich den Reißverschluss nicht mehr ganz zubekommen, das letzte Stück musste offen bleiben. Also eher eine Halbgöttin. Behelfsmäßig habe ich mein Shirt aus dem Rock gezogen und locker über das Reißverschluss-Ende gelegt. An den Reißverschluss werde ich im Laufe des heutigen Abends bestimmt noch 22 Mal denken und immer wieder zwanghaft an meinem Rücken herumnesteln. Auch dann noch, wenn ich schon drei Sekt getrunken habe. Die Kontrolle verlässt mich nie.

Hier im Park findet gleich eine Hochzeit statt, und ich habe Salat mit Buchweizen mitgebracht. Buchweizen! Wer bin ich eigentlich geworden, dass ich mit einem Getreide-Salat auf Hochzeiten antanze? Aber das Rezept habe ich in einem Ottolenghi-Kochbuch gefunden, also schmeckt der Salat nicht so freudlos, wie er erst mal klingt. Zwei Tage lang habe ich überlegt: Welcher Salat schindet Eindruck, macht aber möglichst wenig Stress? Jetzt steht er in einer schmucklosen Glasschüssel auf einem Steinvorsprung, den die anderen Gäste als Buffet auserkoren haben. Zwischen Simit-Kringeln und »ja!«-Erdnüssen aus der Dose ragt mein Meisterwerk empor: Buchweizensalat mit glasierten Möhren in einer Vinaigrette aus Himbeeressig und Bestätigungsdrang. Ich gebe es ja zu. Ich hätte einfach gern, dass jemand sagt: »Oh Gott, wer hat den denn gemacht?« Und dann – erst dann! – kann ich leicht die Hand heben und dabei lächelnd auf den Boden schauen. Und dann werde ich mich fragen, ob meine Dankbarkeits-Performance okay war oder ob ich das nächste Mal noch versuchen sollte zu erröten. Tja, so ist das. An so Tagen wie heute muss ich jedes Wort und jede Geste im Kopf durchspielen, bevor ich spreche oder handele. Ich gebe auf alles acht, bis zum letzten Reißverschlusszahn.

Ich setze mich auf einen Steinvorsprung, in den Wirkbereich der Salatschüssel. Wer zum Salat will, kommt somit an mir nicht vorbei. Wo ist denn Robert eigentlich? Ach, der steht da ganz hinten unter einem Baum und schaut mit gebeugtem Rücken aufs Handy. Er hält die rechte Hand über den Screen, zum Schutz vor der Sonne, und versucht, das Display zu erkennen. Wie immer hat er ein Bein über das andere gekreuzt und scrollt sich durch irgendeine Timeline, das sehe ich an seiner Daumenbewegung. Wahrscheinlich Twitter. Robert und ich sind seit ein paar Monaten Eltern. Seit sieben Monaten, um genau zu sein. Seitdem bin ich Mutter. So, wie ich es mir immer gewünscht habe.

Jemand kommt zu meinem Salat an das Steinvorsprung-Buffet gelaufen. Eine Mittzwanzigerin mit vielen Ohrringen, Netzstrümpfen und dunklem Lippenstift, der in ihre Lippenfalten gekrochen ist. Sie trägt diese Art von simpel wirkender Kleidung, die Fashion-versierte Menschen lieben. Lockeres T-Shirt als Kleid, klobige Schuhe und eine Bauchtasche. Sie nähert sich meiner Salatschüssel und tut sich eine Kelle auf. Meine erste Kundin! Ich schaue sie, wie geplant, leicht lächelnd an und senke den Kopf dann schnell wieder. Sie lächelt zurück und setzt sich dann mit dem Pappteller ins Gras. Ich beobachte sie weiter: Ihre Plastikgabel gräbt sich in den Buchweizen, während sie einem Gespräch zweier anderer Gäste zuhört. Sie sagt nichts, sie isst einfach in Ruhe. Oh je. Ich schaue jetzt mal weg. Ich bin 30 Jahre alt, eine gestandene Frau, ich bin Mutter, mein Gott! Es kann doch nicht sein, dass ich nicht einmal einen simplen Salat zubereiten kann, ohne dafür nach Bestätigung zu gieren. In Gedanken fällt mein innerer Richterhammer krachend herunter. »Im Namen von Miryam Topal ergeht folgendes Urteil: Dieses Bedürfnis nach Bestätigung ist unangebracht. Sie muss sich unverzüglich von der Glasschüssel entfernen und darf sich dieser den Rest des Abends nicht mehr nähern.« Als ich gerade vom Steinvorsprung aufstehen will, höre ich meine Salat-Kundin sagen: »Oh my God, this is so good, who made this?« Sie deutet mit der Plastikgabel auf ihren Teller und blickt dabei suchend nach links und rechts. Das wäre mein Moment, das Lob zu claimen. Aber ich schweige. Denn irgendwie fühlt sich ihre Buchweizen-Bestätigung nun gar nicht wie ein Erfolg an, sondern eher wie eine Beruhigung: Mein Salat schmeckt. Ich habe nichts falsch gemacht. Die anderen Hochzeitsgäste haben etwas von meiner Anwesenheit, nämlich leckeres Essen.

Möglichst unauffällig versuche ich meine Unterschenkel nacheinander vom Steinvorsprung zu lösen und springe dann mit einem Satz auf die Wiese. Ich klopfe meine Hände am Rock ab und schaue zu Robert hinüber. Der hat sein Handy wieder in der Hosentasche verstaut und blinzelt hilflos in die Menge im Park. Unser Kind krabbelt vor ihm auf der Wiese zwischen Zigarettenstummeln. Also mache ich mich auf den Weg, um es vor Roberts Achtlosigkeit zu retten. Während ich mich durch die Gäste schlängele, visiere ich mein kleines Baby an. Es gluckst vor Lachen, ich winke und lächele dabei so, dass sich meine unteren Halsmuskeln unangenehm anspannen. Ich frage mich, wer mich gerade beim Lächeln beobachtet und ob ich wohl wie eine gute Mutter wirke. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Und dann schießt mir schon die nächste Frage durch den Kopf: Darf ichheute überhaupt hier sein, so zerfressen von Selbstzweifeln und Bestätigungsdrang, wie ich bin? Das hier ist immerhin eine Selbstliebe-Hochzeit. Assya, eine Bekannte aus Schulzeiten, heiratet sich heute nämlich selbst.

Als sie mir vor gut zwei Monaten eröffnete, sie würde heiraten, antwortete ich: »Nein wirklich? Ach toll!«, und fühlte dabei – wie so oft bei Glückwünschen – herzlich wenig. Nicht aus Neid. Bei mir kommen die Gefühle nur manchmal zeitversetzt, wenn ich vorher eine soziale Konvention zu erfüllen habe. Erst gratulieren, dann fühlen, so ungefähr. »Ja«, antwortete sie grinsend. »Ich heirate mich selbst!« Assya lachte auf, fasste mich an den rechten Oberarm, und ich lachte mit, als würde ich wissen, wovon sie sprach. Und ob sie es ernst meinte.

Sie meinte es völlig ernst, und wenn ich mich jetzt so im Park umsehe, stelle ich fest, dass das hier eine richtig gute Idee ist. Alle Anwesenden sind – wie in der Einladung von Assya gewünscht – mehr oder weniger weiß angezogen. Ich hatte zwar nur noch dieses weiße T-Shirt im Schrank, das mir passt, aber immerhin. Aus kleinen, portablen Boxen ballert elektronische Musik aus den 2010er-Jahren durch den Park. Gerade beginnt »Deceptacon« von Le Tigre. Ach, da kommt direkt Nostalgie in mir auf. Das war mein Lied, bei der Abitur-Verleihung 2008. Man durfte sich damals nämlich einen Song aussuchen, der im Hintergrund lief, während man zur Bühne latschte und seinen Zettel für die Zukunft abholte. Assya hatte irgendetwas von Regina Spektor für ihren Abitur-Walk ausgewählt, meine ich. Ja, so lange kennen Assya und ich uns schon. Damals, also in der Schule, hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun. Kein Wunder: Sobald der Unterricht vorbei war, ging ich ja immer direkt zurück in meine Welt. Die anderen aus der Klasse haben mich aber ohnehin kaum wahrgenommen. In der achten Klasse haben Assya, ein paar andere Mädchen und ich mal einen Jungen aus der Klasse angerufen und ihn zu allen Mädchen befragt. Zu jeder von uns hatte er etwas zu sagen: Kristina fand er süß, Yulia hot, Lilly war für ihn die Schlaueste. Als wir bei mir ankamen, wurde es still am Telefonlautsprecher. Man konnte quasi hören, wie er grübelte, wie sich die kleinen Rädchen in seinem Hirn drehten. Was konnte er zu Miryam Topal sagen? Wir standen um das verstummte Festnetztelefon, und ich zitterte. Ich wollte so sehr, dass er etwas Nettes sagt. Meinetwegen auch etwas Gemeines. Er sollte mir einfach nur sagen, wer ich bin. Nach bestimmt zwanzig Sekunden Stille sagte er schließlich: »Miryam? Ach, die ist normal, langweilig, einfach so in Ordnung, glaube ich.« Ich fühlte mich so ungesehen. Denn weder ich noch irgendetwas an meinem Leben zu der Zeit waren in Ordnung.

Heute ist das zum Glück alles anders, heute ist alles okay. Und Assyas Setting hier im Park gleicht einer modernen Idylle. Lampions baumeln von den Bäumen, an einem weißen Plastiktisch kleben bunte Papiergirlanden. Er könnte jederzeit zusammenbrechen, so vollgestellt wie er ist. Zwei Cranberry-Saft-Tetrapaks von der teuren Marke bei Edeka stehen da. Und genau neun Rotkäppchen-Sektflaschen. Wie große, flaschengrüne Zinnsoldaten stehen sie dort. Bereit zum Einsatz, ein paar der zwanzig Gäste mit viel zu sauren Kohlensäure-Bläschen komplett zu vernichten. Ich trinke eigentlich seit Langem keinen Alkohol mehr, schon gar keinen Rotkäppchen-Sekt. Aber heute geht das schon. Heute soll alles schön sein und vor Selbstliebe sprudeln, da kann ich später ruhig ein Gläschen trinken. Die Kontrolle bleibt ja trotzdem bei mir.

Ich bin bei Robert und unserem Baby angekommen. Vorsichtig nehme ich mein Kind von der Wiese hoch und meckere Robert an, wegen der Zigarettenstummel auf dem Boden. Unser Kind sieht eigentlich sehr zufrieden aus, aber meckern ist momentan meine Muttersprache. Kann nichts anderes mehr von mir geben. Robert antwortet genervt: »Ja, is ja gut, tut mir leid«, und zieht dabei sein Telefon, sein Schutzschild vor meinen Emotionen, wieder aus der Hosentasche. »Arschloch«, denke ich. Den juckt auch gar nichts. Neulich ist mir aufgefallen, dass ich ihn in der ganzen Zeit, die ich ihn kenne, noch kein einziges Mal laut lachen gesehen habe. Also so richtig, mit sich auf die Schenkel hauen und nach Luft schnappen. Robert lächelt höchstens mal und zeigt dabei keinen einzigen Zahn. Musik hört er auch nicht, ist ihm »zu emotional«, meinte er mal zu mir. Fand ich schockierend zu hören. Aber er sagt, er liebt mich. Und alle anderen sagen das auch, wenn sie uns zusammen sehen, teils mit neidischem Blick. Robert trägt Einkaufstüten und schiebt stoisch den Kinderwagen. Er sagt wenig, aber meist das Richtige. Er wirkt introvertiert, so unauffällig achtsam. Hinzu kommt, dass er ein ganz glattes, haarloses Milchbubi-Gesicht hat. Robert ist die perfekte Projektionsfläche für die Traumvorstellungen anderer. Der Typ Unschuld in Person meets Fels in der Brandung. Ich bin die Brandung. Und doch dankbar, dass ich ihn habe.

Ich lege mein Kind über die linke Schulter und beiße sanft in die kleine Wade. Diese süßen Mini-Babybeine. Diese Beine hatte ich im Bauch! Ich habe das alles produziert und irgendwie auf diese Welt gebracht. Manchmal ist das noch total surreal.

Jemand tippt mir auf die rechte Schulter. Ich zucke zusammen, drehe mich um und schaue in ein schmales, kantiges Gesicht. Sauber gezupfte Augenbrauen, stechender Blick. »Mehdi!«, rufe ich schockiert. »Hallo«, antwortet er und lächelt breit. Seine gebleachten Zähne sind an den Rändern fast durchsichtig geworden, aber er kann es tragen. Als wäre seine markante Gesichtsform nicht genug, hat Mehdi auch noch einen perfekt platzierten Schönheitsfleck auf der rechten Wange. Er ist tiefschwarz, glatt und scheint der Welt zu sagen: »Schau mich an!« Und das macht man dann auch. Ich wünschte, ich hätte so einen, aber ich hab nur ein paar unordentliche Leberflecken an den Armen. Ich schaue an Mehdi herunter: In der rechten Hand hält er ein halb volles Sektglas, also ein richtiges, aus Glas. Offenbar hat er sein eigenes Sektglas auf die Hochzeit mitgebracht, damit er nicht wie wir anderen aus Plastikbechern trinken muss. Ihn mit dem Sektglas zu sehen lässt in mir kurz eine alte Sorge hochkommen, aber ich drücke sie ganz schnell wieder weg, wie einen unliebsamen Anruf auf dem Telefon. Ich habe meine Lektion gelernt. Das geht mich nichts an. Also richte ich meinen Blick vom Glas nach oben: Mehdis tiefschwarze, definierte Locken sind mit viel Gel an seinen Kopf getackert und runden sein eckiges Gesicht ideal ab. Seine Augen sind gefährlich hellgrün und durchdringen alles. Mehdi sieht ein bisschen aus wie Franz Kafka mit Locken. Also, wenn Kafka aus Berlin käme und bei Peek & Cloppenburg shoppen würde. Heute trägt er einen leichten, cremefarbenen Pullover, bestimmt aus Kaschmir, und dazu eine locker fallende, dunkle Hose. Mehdi ist die Perfektion in Person.

Ich setze mein Kind auf einem Fleck Wiese ab, auf dem keine Zigarettenstummel liegen, und versuche, möglichst unauffällig meinen Reißverschluss zu prüfen. Ja, leider immer noch offen. Ich probiere, mein T-Shirt etwas darüberzulegen. »Schön, dich zu sehen«, sage ich und schaue Mehdi an. »Finde ich auch«, antwortet er und schließt für einen kurzen Moment milde die Augen. Als er sie wieder öffnet, ist sein Blick wieder gewohnt stechend, aber auch wohlwollend. Mehdi war mein bester Freund in der Schule.

Mehdi und ich waren von dem Zeitpunkt an, als wir uns in der fünften Klasse auf dem Gymnasium kennengelernt haben, das komplette Gegenteil voneinander. Er war damals ein schlaksiger Junge im neongrünfarbenen Kapuzenpulli, der nur Einsen bekam und eine viel zu kleine, runde Brille trug, die sich in seine Pausbacken grub. Mehdi war von Anfang an zu allen aus der Klasse gemein, damit sie gar nicht erst auf die Idee kamen, ihn zu mobben. Angriff war seine beste Verteidigung. Und tatsächlich hat sich niemand mit ihm angelegt.

Ich hingegen war zu der Zeit ein dürres, unscheinbares, offenbar normal wirkendes Mädchen, das sich mit niemandem anlegte, gute Noten hatte und nie auf die Idee gekommen wäre, etwas Neonfarbenes anzuziehen. Mehdi und ich haben uns direkt am ersten Schultag Zettel geschrieben, darüber, wie komisch die neue Situation im Klassenzimmer mit all den fremden Mitschülern war. Wir wurden sofort Freunde. Ein paar Jahre später füllten wir kleine DIN-A5-Hefte, in die wir Cartoons zeichneten, die von unserem Schulalltag handelten. Mehdi konnte richtig gut zeichnen, ich leider nicht, aber er lachte trotzdem immer höflich über meine krakeligen Versuche, Frau Fontane aus dem Französisch-LK darzustellen. Die Hefte gaben wir uns übers Wochenende mit, damit wir zu Hause etwas zu lachen hatten. Mehdis Zeichnungen wurden mit der Zeit immer extremer. In einem Comic malte er mal, wie er unserem cholerischen Erdkundelehrer mit einer Bohrmaschine das linke Auge ausbohrt. Er hatte mit rotem Fineliner detailgetreu die Blutspritzer aufgezeichnet, die Adern im Augapfel. »Oha, Memo an mich: Niemals mit Mehdi streiten«, dachte ich damals halb bewundernd, halb verschreckt. Aber irgendwann, Jahre später, kam es dann doch zu einem Streit zwischen uns. Das war vor fünf Jahren. Seitdem war Funkstille. Und jetzt steht er vor mir.

»Du siehst gut aus, Miryam«, sagt Mehdi und prostet mir dabei leicht mit seinem Sektglas zu. »Du auch«, antworte ich ehrlich. Mehdi sieht gesund aus, er strahlt richtig. Ich schaue auf sein Glas, in dem der Sekt sprudelt, und versuche, dabei nicht wertend auszusehen. Mehdi bemerkt meinen Blick und sieht dann auf die Wiese hinunter zu meinem Baby: »Mensch, schon so groß geworden!« Da schwingt Anerkennung in seinen Worten mit. Ich bedanke mich und stimme zu, fasele etwas davon, dass das ja so schnell gehe, dann ist es wieder still. So ist das also nach 15 Jahren Freundschaft, einem dramatischen Kontaktabbruch und der Geburt eines Kindes: Man sieht sich auf einer Selbstliebe-Hochzeit wieder und tauscht Plattitüden aus.

Jedenfalls wurde Mehdi über die Jahre immer perfekter. Aus Neon-Kapuzenpulli und zu kleiner Brille wurden ab der zehnten Klasse Kontaktlinsen und Kaschmirpullover, Mehdi hat ein 1,0-Abitur gemacht und dann sofort Psychologie studiert. Ich hingegen wurde immer unperfekter in meiner Erscheinung, trug günstige Klamotten, die nicht zusammenpassten, und mein Abi war auch eher Durchschnitt. Mir war alles egal, ich hatte andere Sorgen. Bis heute frage ich mich aber, wie Mehdi es schaffte, seine dünnen Vogue-Zigaretten wie eine Trophäe zwischen den Fingern zu halten. Und wieso ich das mit meinen weißen Nil-Zigaretten damals nie geschafft habe. Mehdi zog nach dem Abitur in eine kleine Zweizimmer-Neubauwohnung in Charlottenburg und lud mich oft zu Häppchen ein, die er auf kleinen, weißen Porzellanlöffeln servierte. Ich kam meist mit irgendeinem Alkohol durch die Tür, Moscato von Lidl zum Beispiel, und großer H&M-Sonnenbrille auf meiner Nase und erzählte ihm den neuesten Schwank aus meinem Leben. Mehdi studierte also Psychologie und liebte es, mich zu analysieren. Er liebte es, mir zu sagen, was meine Probleme sind oder wie ich mich verhalten sollte. Und obwohl ich immer auf der Suche nach mir war, bekam ich irgendwann den Eindruck, dass Mehdi es genoss, dass mein Leben so chaotisch war. Wenn ich mal berichtete, dass es mir gut ging, konnte er das nur schwer stehen lassen. Trotzdem habe ich nie etwas gesagt, ich wollte nicht undankbar sein. Die Freundschaft zu Mehdi war mir heilig. Unsere DIN-A5-Hefte bewahre ich immer noch auf, in einer kleinen Schachtel im Wohnzimmer.

Jetzt steht er hier vor mir unter einem Baum voller Lampions, in seiner ganzen Perfektion aus Pulli und perlweißem Lächeln. Er sieht glücklich und gesund aus, das freut mich sehr. Den Sekt hat er mittlerweile ausgetrunken. Assya und Mehdi waren auch nie wirklich eng befreundet, aber sie hat ihn trotzdem eingeladen, genau wie mich. Mehdi schaut über die Wiese. »Heftig«, sagt er und schüttelt ungläubig lächelnd den Kopf. Er dreht sich wieder zu mir: »Schau dich an, Miryam! Mutter, in einer Beziehung, Beruf hast du auch, also, na ja dann bald wieder … Schon krass. Du bist erfolgreich!« Ich lache verschämt: »Haha, ja … na ja erfolgreich … Bin ja nur ne olle Copywriterin in Elternzeit.« Er fährt fort: »Doch! Spiel das nicht runter. Dass du mal irgendwo festangestellt sein würdest, hätte ich nie gedacht. Du hast so oft den Job gewechselt, hattest da ja auch nie richtig Interesse oder Ambitionen. Weißt du noch, wie du mich mal auf dem Balkon gefragt hast, welcher Beruf meiner Meinung nach zu dir passen würde?«

»Ja, klar«, antworte ich. »Du hast gesagt, ich würde eine gute Mutter abgeben. Weil ich so verantwortungsbewusst bin.« Mehdi nickt anerkennend: »Damit hatte ich also recht. Toll, was aus dir geworden ist! Man sagt doch auch: ›Alle sieben Jahre erneuern sich die Zellen.‹ Kennst du den Spruch?« Ich schüttele den Kopf und lächele höflich, dann sehe ich nach meinem Kind, das sich gerade seine eigenen Wege sucht und davonkrabbelt. Robert scheint meinen suchenden Blick zu spüren und schaut schnell vom Handy hoch. Dann setzt er sich mit genervtem Gesichtsausdruck auf die Wiese zu unserem Kind. Ich stemme die Hände in meine Seiten. Da, unter dem weichen Fettgewebe, spüre ich die Hüftknochen. Ich bin also noch da, mein Gerüst steht nach wie vor. Auch wenn sich eine Menge getan hat. Alle sieben Jahre erneuern sich die Zellen im Körper, sagt Mehdi.

Vor sieben Jahren um diese Zeit lag ichbei 34 Grad im Schatten auf der Sonnenliege eines All-Inclusive-Hotels in Hurghada, Ägypten und habe mir die Seele aus dem Leib geschwitzt.

All-you-can-cry Rückblende: Vor sieben Jahren, 2012

Meine Beine rutschen immer wieder an den Seiten der weißen Sonnenliege hinunter, so stark schwitze ich. Sie liegen ausgestreckt vor mir, und ich sehe meine Hüftknochen wie zwei kleine, spitze Hügel hervorstehen. Immer mal wieder hebe ich meine Oberschenkel an und fasse mit der linken Hand darunter, um die Schweißtropfen auf dem Liegestuhl wegzuwischen. Ein richtiger kleiner See sammelt sich da unter meinen Kniekehlen. Ich liebe den August. Vor allem die Hitze, die meine Gedanken wegbrutzelt. Über zu viel Sonne beschweren sich literally nur Deutsche, glaube ich. Ich bin ja selbst zur Hälfte Deutsche, aber was meine Liebe zur gedankenzerbrutzelnden Sonne angeht, komme ich ganz nach meinem Vater. Die Sonne scheint aber schon stark auf meine Haare. Da muss ich aufpassen, dass die meine Strähnen nicht irgendwann komplett austrocknet. Na gut, ich setze lieber meinen Hut auf. Die riesige Krempe kreiert sofort einen Schatten auf meinem Gesicht. Ich bin im Divamodus.

Diesen Urlaub habe ich mir verdient. Glaube ich zumindest. Was ich verdiene und was nicht, ist mir oft unklar. Meist verdiene ich nur die schlimmen Ereignisse. Wenn mal was Gutes passiert, hab ich das Gefühl, als hätte sich jemand da oben vertan. Diego ist zum Beispiel so eine gute Sache. Keine Ahnung, womit ich ihn verdient habe. Wir haben uns vor zwei Jahren in einer Bar beim Kickern kennengelernt, und eine Woche später waren wir schon ein Paar. Diego hat mir ein neues Leben gegeben. Und das hier ist unser erster gemeinsamer Urlaub.

Wir mussten beide ein halbes Jahr sparen, um die jeweils knapp 800 Euro zusammenzubekommen für den Flug und die sechs Tage im All-Inclusive-Hotel. Auf Hurghada, auf Ägypten sind wir gekommen, weil einer von Diegos Freunden meinte, man könne hier gut surfen. Diego liebt surfen. Eigentlich alles, was ihn möglichst weit vom Boden entfernt und maximal hoch in die Luft schleudert. Radfahren, Skateboarden, Surfen, alles. Hauptsache in Bewegung. Und für all diese Hobbys muss er natürlich Zeit finden, Zeit, die mir mit ihm manchmal fehlt. Weil: Ich kann halt nicht surfen oder skaten – und ja, natürlich habe ich es ein, zwei Mal halbherzig versucht. Und bin jedes Mal dabei mit dem Gesicht auf dem Asphalt gelandet.

Das macht mich oft sauer. Denn immer dann, wenn Diego draußen einer seiner Leidenschaften nachgeht, bin ich alleine zu Hause und tue so, als würde mir das nichts ausmachen. Ich habe kein einziges Hobby. Ich liege ganz gern rum, wie hier auf der Sonnenliege, singe Lieder von Beyoncé oder schaue »King of Queens«, YouTube-Dokus oder Make-up-Tutorials. Aber Diego sagt, das sind keine Hobbys. Er macht sich oft Sorgen um mich und wünscht sich, dass ich auch etwas finde, das ich gern mache. »Ich rauche ’ne Schachtel Nil am Tag, zählt das als Hobby?«, habe ich neulich erwidert, als meine Freizeitgestaltung wieder mal Thema war. Da musste er lachen.

Diego ist eigentlich immer gut gelaunt. Er hat ein sonniges Gemüt und tut keiner Fliege was zuleide. Nein, wirklich: Er trägt die Fliegen literally in einem Glas aus dem Raum und setzt sie in die Freiheit. Er kann nicht leiden, wenn man seine Privatsphäre missachtet (ich hab mal seine SMS-Nachrichten gelesen, da war er richtig sauer) oder wenn man ihn anlügt (mache ich nie). Aber im Großen und Ganzen ist Diego der Welt einfach zugetan. Das finde ich so anziehend an ihm. Er trägt sich selbst so gut, manchmal fliegt er sogar. So wie jetzt, er rauscht durch die Wellen im Meer, auf seinem Board.

Ein lächelnder, braun gebrannter Mann läuft direkt auf mich zu, und ich lüfte die Krempe von meinem überdimensionalen, schwarzen Schlapphut. Der Mann trägt ein Headset um den Kopf geschlungen. Ah, also ein Animateur, hier aus der Anlage. Oh no. Wehe, der fordert mich jetzt zu irgendeiner Aktivität auf! Ich möchte nicht sprechen, Herr Animateur. Ich möchte weiter schweigend auf meiner Liege schwitzen und auf das Meer vor mir starren, in dem mein perfekter Freund durchs Wasser rauscht. Ich winke Diego zu, aber der guckt natürlich gar nicht.

Der Animateur kommt immer näher, läuft dann aber knapp an meiner Sonnenliege vorbei und stellt sich zu seinem eingeölten Kollegen an den Swimmingpool der Hotelanlage. Glück gehabt. Dann starten sie: Wasser-Aerobic. Oh, offenbar ist also schon wieder eine volle Stunde erreicht.

»La-la-la-la«, schallt es aus den Boxen, mit schnellem Beat darunter. Bitte nicht schon wieder »Only Girl (In The World)« von Rihanna. Ich liebe Rihanna ja, so wie jeder andere Mensch. Aber jedes Mal, wenn es hier im Hotel irgendwie aktiv wird, ballern die diesen Song durch die Anlage. Gestern Abend lief er sogar am Buffet. »La-la-la la – los geht’s, nehmt euch jetzt alle lauwarme Chicken Wings, ihr weißen Touristen-Arschlöcher.«

Anyway, können alle machen, wie sie wollen. »Come on ladies«, rufen die Animateure in ihre kleinen, wippenden Headsets. Wenn ich so darüber nachdenke: Bei mir läuft es richtig rund. Ich liege im Urlaub, bräune mich und trinke Mirinda aus einer Glasflasche. Meine Beine sind bestimmt schon rot, das werde ich aber ohnehin erst richtig im Schatten sehen, hat also noch Zeit. Ich glaube, ich habe noch Zeit. Ich bin ja gerade einmal 23 Jahre alt. Hier in meinem ersten Urlaub, im All-Inclusive-Paket mit meinem Diego. Mein ganzes Leben liegt noch vor mir, da kommt noch so einiges. Und bestimmt ab und an auch mal was Gutes! Ich spüre Gelassenheit in mir aufkommen. Die Sonne wirkt, meine Gedanken verbrutzeln langsam, und ich spüre so etwas wie Entspannung in meinem Körper. Ahhh, brutzel, brutzel. Weg sind die Gedanken. Was bleibt, ist hohles Sonnenmus im Kopf. Alles ist schön. Sogar ich, glaube ich.

Ich schließe die Augen und spüre die Wärme auf meinen Augenlidern auch durch den dicken Hut mit der riesigen Krempe. Als ich die Augen wieder öffne, setze ich den Hut ab, fahre mir durch die Haare und schaue hoch in den Himmel. Der Himmel hat kurz die Farbe meiner inneren Augenlider, dann springt er wieder in sein standardmäßiges Blau. Mein Bikini-umwickelter Körper liegt reglos im Sonnenlicht, ich atme ein. Beim Ausatmen hebe ich den Oberkörper und winke Diego noch einmal lächelnd zu. Der sieht mich jetzt auch endlich und winkt zurück, während er über eine weitere Welle brettert.

Noch während ich winke, tut sich in meiner Körpermitte ein kleines Loch auf. Mir ist, als würde ein Komet in meine Rippen stürzen. Der Einschlag ist geräuschlos, aber auf einmal ist alles kaputt. Ich greife mir mit der rechten Hand an den Magen und setze mich mit gekrümmtem Rücken in einen Schneidersitz. Kurz denke ich, das hier ist ein Herzinfarkt. Aber mein ganzer Oberköper – Herz, Hirn, Magen – fühlt sich eher an wie ein einziges Vakuum. Und dann werden auch noch meine Gedanken dunkel. Ein Gefühl, als würde jemand einen Vorhang in meinem Gehirn zuziehen. Ich kann mich nicht dagegen wehren, obwohl ich gern rufen würde: »Ey, lass den Vorhang gefälligst offen!« Panisch setze ich mich an den Rand der Sonnenliege, meine Füße berühren den aufgeheizten Hotel-Steinboden, und ich versuche, tief einzuatmen, was mir nicht wirklich gelingt. Der Strand, der Himmel, meine Umwelt scheinen wie hinter dunklem Milchglas. Dabei habe ich meine Sonnenbrille und den Hut doch abgesetzt. Die Hotelgäste schwingen weiter fröhlich ihre Poolnudeln zu Rihannas Partybeats, und in mir stirbt etwas.

Zum Glück kommt Diego gerade aus dem Wasser. Ich sehe ihn verschwommen in seinen roten, weiten Badeshorts mit dem Brett unter dem Arm auf mich zulaufen. Mein perfekter, netter Freund. Der weiß sicher, was jetzt zu tun ist. Gleich wird bestimmt alles wieder gut. Aber wo sonst Freude wäre, Diego zu sehen, ist jetzt nichts. Das erschreckt mich. Normalerweise fühle ich immer etwas, wenn ich ihn sehe: Zugehörigkeit, Wut, Freude, Liebe, Aufgeregtheit, Vertrautheit. Jetzt bleibt es still, in mir ist alles vakuumiert.

»Naaa?«, fragt Diego, wie immer mit breitem Lächeln, und stellt sich ans Fußende meiner Sonnenliege. »Lässt du es dir gut gehen?« Offenbar sieht man mir meinen inneren Erdrutsch und das luftleere Herz nicht an. Ich antworte irgendwas wie »Na klar«, und Diego schaut wieder aufs Meer. Er atmet zufrieden ein. »Das Wasser ist der Hammer, Miryam! Wirklich genau richtig zum Surfen!« Ich versuche zu lächeln, aber meine Seele hält mich weiter fest im eingeschweißten Nichts. Also schaue ich nur auf den terrakottafarbenen Steinboden vor mir.

»Miryam?« – »Mhh?« – »Bist du sauer oder was?« – »Nee, bin nicht sauer. Alles okay.« Diego runzelt die Augenbrauen, aber er sagt nichts weiter. Er kann das hier grad nicht einschätzen. Ich auch nicht. Ich sage ihm, dass ich mal in den Schatten, auf unser Zimmer muss, raus aus der Sonne. Er fragt, ob er mitkommen soll. »Nee, danke, Diego, wärm dich erst mal auf hier, bestell dir eine Cola, keine Ahnung. Ich leg mich mal kurz ins Bett und mach die Klimaanlage an.« Diego stimmt zögerlich zu und lässt mich ziehen.

Ich setze die Sonnenbrille wieder auf und klemme mir den Hut unter den Arm. So laufe ich barfuß durch die Hotellobby. Unter mir glänzender Steinboden, der von der Klimaanlage gekühlt wurde. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Jetzt muss ich nur durchhalten bis zu unserem Zimmer, ich darf mit niemandem Augenkontakt aufnehmen, sonst weine ich. Ich komme am Empfangsschalter vorbei. Bin beim Fahrstuhl. »Gleich kannst du weinen, Miryam«, denke ich. Jetzt muss ich aussteigen. Den Flur entlanglaufen. »Noch ganz kurz, Miryam, du schaffst das«, sage ich mir in Gedanken. Niemals könnte ich hier vor den anderen Anwesenden weinen. Das wäre so peinlich. So, Zimmer 243. Geschafft. Ich mache die Hotelzimmertür auf, stecke meine Karte in das Lampenschalter-Dings, womit auch gleich die Klimaanlage angeht. Zum Glück sind die Vorhänge hier fast zu, der Raum ist halbdunkel. Durch einen dünnen Spalt der dicken Vorhänge kriecht zwar noch ein wenig grelles Sonnenlicht von draußen, aber der Streifen hört genau am Bettende auf. Ich schalte die Zimmerlampen aus und lasse mich aufs Bett fallen. Kurz habe ich Angst, dass mein frisch vakuumiertes Herz auf das dünne, weiße Laken fällt. Ich nehme mir eines der beiden viel zu weichen Kopfkissen und lege mich mit der linken Wange darauf. Ich schaue in Richtung Badezimmer. Wenn ich ausatme, fühlt es sich an, als würde meine Seele langsam aus meinem Mund aufs Kopfkissen fließen. Ich setze die Sonnenbrille ab. »Jetzt darfst du heulen«, denke ich. Aber als ich gerade anfangen will, die Tränen laufen zu lassen, spüre ich es: nichts. Da ist nichts. Nicht einmal Traurigkeit. Alles in mir ist taub und hohl. Würde ich nur ein paar Tränen aus den Augen pressen können, der dicke Vorhang vor meinem inneren Auge würde sicher verschwinden. Aber aus mir kommt nichts. Also liege ich einfach auf dem Bett und starre die Zimmerdecke an. Ich würde ja auf mein Handy schauen, aber das liegt in meiner Handtasche in der Garderobe, und ich habe keine Kraft aufzustehen. Mein Vakuum-Herz und mein Loch-Magen wollen wild in mir wabern, und ich muss mich dem fügen, wie es aussieht. Ich lege das zweite Kopfkissen zwischen meine Beine und warte darauf, dass Diego unten am Pool eventuell doch keine Cola bestellt und eventuell doch auf die Idee kommt, mich zu retten. Was ist bloß mit mir passiert?

Eine Karte klackert in der Tür. Da ist er, endlich. »Miryam?« Diego klingt besorgt. Durch den kurzen Flur kommt er ins Schlafzimmer gelaufen, wo ich immer noch auf den weißen Laken im Dunkeln liege, ein Kissen zwischen den Knien, auf dem anderen meine linke Wange mit etwas Spucke, die sich darunter gesammelt hat. Ich bin offenbar kurz eingeschlafen. Ich muss wie ein überfahrenes Bambi im Bikini aussehen. Ich schließe den Mund und schlucke. Es ist die Hölle. Ich spüre meine Spucketropfen so stark, als wäre es Säure, die ich durch die wunden Halswände schleusen muss. Meine Mandeln sind so dick wie Pflaumen, aber mit Dornen dran. Ich nicke kurz in Diegos Richtung und setze mich auf. Jetzt also auch noch eine Mandelentzündung. Und das im Urlaub. Diego setzt sich zu mir aufs Bett und schaut mich mit zusammengezogenen Augenbrauen an. »Oh je, hast du einen dicken Hals, du Arme?« Ich nicke und fasse mir an den Hals. An meinen dicken Mandeln kann ich mich jetzt zumindest festhalten – die sind meine Lizenz zum Schweigen. So kann ich Diegos Fragen ja gar nicht beantworten. »Scheiße«, sagt er. »Brauchst du was?« Ich schüttele den Kopf, obwohl Medikamente sicherlich gut wären. »Na gut«, sagt Diego und streichelt meinen Rücken. »Wollen wir nach unten, essen gehen?« Jetzt, wo ich aber nicht einmal Spucke schmerzfrei durch die Kehle befördern kann, bin ich mir unsicher, ob ich etwas essen sollte. »Vielleicht ist ein kühler Joghurt gut«, sagt Diego. Ich nicke ihm zu und bemerke dabei Kopfschmerzen, die hinter meinen Augen hämmern. Bis auf die Kopfschmerzen und dicken Mandeln fühle ich aber weiterhin nichts. Vielleicht kann ich das Vakuum in der Magengegend ja mit Essen stopfen. Also gehen wir zum Speisesaal, ich hake mich bei Diego unter.

Wir sitzen zu zweit an einem Vierertisch. Diego isst ein paar Beilagen, Auberginen und Couscous. Ich esse kalten Naturjoghurt, den ich mit einem Teelöffel in mich hineinbefördere. »Miryam, sag mal, was los ist«, sagt Diego und schneidet eine gebratene Auberginenscheibe klein. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Die Wahrheit? »Ich fühle nichts mehr, wenn ich dich ansehe.« Nein, das geht nicht. Aber das ist los: Ich fühle nichts mehr. Seine krumme Nase, die ich eigentlich so liebe. Seine kleinen braunen Augen, die immer so schlau in der Gegend herumgucken. Seine dunkelbraunen, mittellangen Haare, die sich am Ende schon locken. Seine unordentlich verteilten Sommersprossen, die er bestimmt von seinem Vater hat. Macht alles nichts mehr mit mir. Es ist, als wäre ich ausgeschaltet worden. »Ich habe das Gefühl, du bist sauer auf mich«, sagt Diego verständlicherweise. Ich wünschte, er hätte recht. »Nein, bin ich echt nicht. Mir geht es irgendwie komisch.« Diego lässt nicht locker: »Okay, und was heißt das?« Ich zucke nur mit den Schultern und löffele weiter Joghurt. Der hilft meinen Mandeln übrigens kein Stück. Nach weiteren zehn Schweigeminuten hat Diego keinen Bock mehr und sagt: »Ganz ehrlich: Ich weiß, du hast Halsschmerzen, aber ich kenn dich doch, du hast irgendwas. War ich zu lange im Wasser? Dann schrei mich halt an, wie sonst auch. Aber lass mich hier nicht so dumm in der Luft hängen!«

Normalerweise würde ich jetzt mit einem Lachen alles auflösen. Aber hier spüre ich Tränen meine Augen hochkriechen. »Endlich kann ich alles rauslassen«, denke ich kurz voller Freude. Aber da kommt jetzt zu viel. Ich kann es nicht mehr stoppen und breche mit einem Mal, hier am Esstisch, in hilfloses Weinen aus. Und zwar so richtig: Mit schluchzen, schnell atmen und nicht mehr sprechen können. Dass Weinen immer so laut sein muss! Alle Buffetgäste gucken bestimmt schon zu uns herüber und denken, Diego hat mich beleidigt oder so. Der Arme. Liebe Gäste an der Chicken-Wings-Station, heute gibt es ein Special für euch im »Albatros Palace Resort« in Hurghada! Ein All-you-can-cry-Buffet von mir. Bedient euch, es wird immer wieder nachgefüllt. Meine Tränendrüsen geben alles, was sie haben! Ich stammele etwas von »Joghurt«, »Halsschmerzen«, »Loch im Bauch« und »Vakuum«. Diego setzt sich auf den Stuhl neben mir und nimmt mich in den Arm. Ich glaube, er winkt einen heraneilenden Kellner ab, zumindest sehe ich seinen Arm in die Höhe steigen und sich bewegen. In dem anderen Arm liegt mein Gesicht vergraben. Hier heule ich jetzt erst mal.

»Glaubst du, ich liebe dich noch?«, frage ich ihn nach ein paar Minuten, während ich mein Gesicht weiter in seinen Armen berge und die Augen geschlossen halte. »Was?«, fragt er verwirrt. Vielleicht hat er es akustisch nicht verstanden. »Glaubst du, ich liebe dich noch?«, nuschele ich noch mal und schaue stur durch eine Lücke in seinem Arm auf den Marmorboden des Speisesaals. Der glänzt so schön. Ich traue mich nicht hochzusehen. »Klar liebst du mich«, antwortet Diego irritiert. Da klingt keinerlei Verunsicherung in seiner Stimme an. Hoffnungsvoll hebe ich meinen Kopf aus seinem Arm: »Meinst du?« Er zieht die hellbraunen Augenbrauen zusammen und sagt: »Ey. Klar!« Das beruhigt mich. Diego wird das schon wissen, der weiß eh meist vieles besser. Der hatte auch eine gute Kindheit, der ist gesund im Kopf. Ich schnappe mir eine der vielen hauchdünnen Servietten vom Esstisch. Die muss jetzt meine Tränen und Rotze auffangen. Ich schnaube hinein und schnäuze mir im Prinzip in die eigene Hand. Diese Dinger halten echt nichts aus. Ich pule die nassen Fetzen von meiner Hand, und Diego reicht mir zwei weitere Servietten.

Jetzt müsste es mir besser gehen. Ich habe geweint, und Diego meint, ich liebe ihn noch. Aber ich fühle mich noch genauso schlecht und leer wie vorher. Wir stehen vom Esstisch auf und gehen unter den schockierten bis mitleidigen Blicken der anderen Gäste zurück auf unser Zimmer. »Komm, Miryam«, sagt Diego, »du musst dich hinlegen.« Ich nehme seine Hand in meine. Seine Hände sind immer ein bisschen rau. Aber das liebe ich. Zumindest erinnere ich mich daran, es immer geliebt zu haben, bis vor zwei Stunden auf einmal alles weg war. Ich drücke Diegos Hand und versuche ihm damit zu signalisieren, dass ich gleich wieder funktioniere. Bei mir ist einfach irgendeine innere Lampe kaputt, aber die springt bestimmt gleich wieder an. Wir steigen in den Fahrstuhl, er drückt auf den richtigen Knopf. Diego ist alles, was ich jemals wollte. Mein letzter Freund war nicht ansatzweise so gut zu mir wie er.

Auf dem Zimmer steuere ich das Bett an, Diego begleitet mich bis dahin, sagt irgendwas und geht kurz ins Badezimmer. Ich schließe die Augen, um wie abgemacht zu schlafen. Im Gegensatz zu meinem letzten Freund ist Diego ein Heiliger.

An meiner Wange spüre ich den von der Klimaanlage gekühlten Hotelkissenbezug. Meine Wange ist warm. Plötzlich blitzt es vor meinem inneren Auge. Batsch. Mein letzter Freund hatte doch mal einen seiner Lederschuhe in die Hand genommen und mir damit quer durchs Gesicht geschlagen. Damals war meine Wange glühend heiß. Ich weiß noch: Er stand an der Wohnungstür, ich habe mit einem halben Meter Abstand im Flur geweint und geschrien. Ich glaube, ich wollte trotz allem nicht von ihm allein gelassen werden. Dann nahm er einen der beiden glänzenden, schwarzen Lederschuhe vom Regal. Die kamen nur zu besonderen Anlässen zum Einsatz. Und unser Streit im Flur war für ihn offenbar so ein besonderer Anlass. Er holte aus und zog mir die dreckige Sohle einmal quer über die rechte Gesichtshälfte. Dabei hat es richtig geklatscht. Ich erinnere mich noch genau an das laute Geräusch und das dumpfe Gefühl im Kopf beim Aufschlag. An meine heiße Wange und wie mir etwas Warmes über die Lippen lief. Alles war warm und dumpf. Wenn man geschlagen wird, ist es sehr warm – nicht kalt, obwohl man das denken würde. Die Kälte kommt erst später. Er ist dann einfach aus der Wohnungstür gegangen. Als die Tür zu war, habe ich – mit ein paar Sekunden Schock-Verzögerung – angefangen, unkontrolliert zu weinen. Mich schluchzend vom Flur ins Wohnzimmer auf die hässliche Eckcouch aus schwarzem Leder geschleppt. Komplett unlogisch eigentlich, aber in dem Moment habe ich mein kleines rotes Motorola-Klapptelefon rausgeholt und ein Foto von mir gemacht. Aus meiner Nase lief Blut. Das war das Warme. Mein rechtes Auge war geschwollen, die Wange voller roter Flecken, meine Haare standen in alle Richtungen ab. Ich sah aus, als wäre ich in einen riesigen Mülleimer gefallen und dabei an den Metallwänden aufgeschlagen. Das Gefühl kannte ich schon, es war ja nicht das erste Mal, dass er mich verprügelte. Aber da, auf dem verpixelten Selfie, habe ich mich nach langer Zeit zum ersten Mal wieder klar gesehen.

Zwei Jahre war ich da schon mit ihm zusammen. Er war mein erster richtiger Freund. Mein erstes Mal. Und ganze vierzehn Jahre älter. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 16 und er 30. Genauer gesagt, war es mein sechzehnter Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte ich es geschafft, Mama aus der Bude zu kriegen und in das Restaurant bei uns um die Ecke zu schleifen. Ich war aufgeregt und freute mich schon auf das Essen. Er war dort Kellner und muss gehört haben, wie ich Mama beim Hauptgang von den Bollywood-Filmen vorschwärmte, die immer auf RTL 2 liefen. Als er das Dessert an unseren Tisch brachte, sagte er, dass er auch Bollywood-Fan sei und dass er eine ganze DVD-Sammlung zu Hause habe. Er würde mir gern ein paar ausleihen, wenn ich wiederkäme. Mama schaute ihn mit glänzenden Augen an und stupste mich ermutigend an, sie fand das wohl auch ein nettes Angebot. Von da an kam ich einmal die Woche, bald jeden Tag zu ihm ins Restaurant. Ich habe auch keine Ahnung, wie es kam, aber irgendwann fand ich mich bei ihm zu Hause wieder, in seiner Drei-Zimmer-Wohnung im siebten Stock eines Plattenbaus. Als ich mein erstes Mal mit ihm hatte, habe ich aus dem Schlafzimmerfenster geschaut und den Vollmond gesehen. Dann lief mir eine Träne die Wange herunter, was mir zu dem Zeitpunkt besonders romantisch vorkam. Dabei hat es eigentlich nur wehgetan. Zwei Monate später habe ich meiner Mutter gesagt, ich würde von nun an bei ihm wohnen, und sie hatte nichts dagegen einzuwenden. So lautlos war ich also mit sechzehn von zu Hause zu einem Dreißigjährigen in ein Hochhaus an der Busstation »Fischerinsel« gezogen.

An die Zeit habe ich nur noch lückenhaft Erinnerungen. Diese Jahre mit ihm sind für mich wie ein Traum, den ich nie träumen wollte. Aber irgendwie hat das wohl alles stattgefunden. Da er mir einen anderen Spitznamen gab, ist es noch schwieriger, all das mit der Miryam von heute zu vereinbaren. Ich war damals 16 Jahre alt und Hausfrau in einem Berliner Plattenbau. Nebenbei versuchte ich, regelmäßig zur Schule zu gehen, um das Abitur zu schaffen. Heute bin ich 23 Jahre alt, Anthropologie-Studentin, im Ägypten-Urlaub mit meinem liebevollen Freund Diego. Da liegen sieben Jahre und Welten dazwischen.

Diego kommt wieder aus dem Bad und setzt sich zu mir, an das Kopfende des Bettes. Sein muskulöser Surfer-Oberschenkel liegt jetzt neben meinem aufgequollenen, leeren Loser-Gesicht. Er streicht mir über den Kopf und schaltet den Hotelfernseher an. Er zappt sich durch und bleibt bei irgendeiner arabischen Sitcom hängen, obwohl es keine Untertitel gibt und er kein Wort versteht. Diego hat Verständnis für Dinge, die er nicht versteht.

Mein Ex-Freund war da ganz anders. Einmal hat er mich morgens vor der Schule so verprügelt, dass ich richtiggehend fühlen konnte, wie meine Seele durch die Schlafzimmertür abhaute. Ich erinnere mich noch, wie ich auf dem weißen Teppichboden lag. Alles im Schlafzimmer war weiß. Der Boden, die Wände, die Laken, die angelehnte Zimmertür. Wenn man aus dem Raum wollte, musste man die Tür mit viel Kraft zur Seite schieben, weil der Teppich so dick und flauschig war. Die Kraft hatte ich nicht. Nebenan im Wohnzimmer saß sein älterer Bruder, der gerade ein paar Monate zu Besuch war. Der muss sich gewundert haben, was das für komische Geräusche waren, die da aus dem Schlafzimmer kamen. Oder er hat sich gedacht, dass ich das hier gerade schon irgendwie verdient haben werde. Geschrien habe ich nicht, das hätte meinen Ex-Freund nur blamiert, und dann wäre es noch schlimmer für mich geworden. Ich habe leise geschluchzt und meine Wange am flauschigen Teppich gespürt, während er auf mich einprügelte. Ein, zwei, drei, vier Tritte von ihm gingen in meine Rippen, zwei trafen leicht unkoordiniert meinen linken Oberarm, und drei Mal hat er mir gegen den Kopf getreten. Und trotzdem war ich innerlich so wahnsinnig abwesend, so distanziert zu mir selbst. Während er mir gegen den Kopf trat, dachte ich: »Das ist echt nicht okay von ihm. Die Tritte gegen den Kopf sind zu viel.« Als gäbe es Spielregeln in der Gewalt. Als wären die Tritte gegen alle anderen Körperteile in Ordnung. Und dann flog meine Seele aus mir hinaus und quetschte sich durch den Türspalt aus dem Zimmer. Sobald sie aus der Tür war, wurde es erträglicher. Also schickte ich sie von da an immer öfter raus.

Und je länger wir zusammen waren, umso schneller habe ich mir eine gefangen. Die Gründe dafür variierten: Entweder ich hatte zu frech geantwortet, oder er meinte, ich hätte mit jemandem geflirtet. Oder mein Leberfleck am Brustkorb war zu sehen – der Leberfleck war seine persönliche Grenze für meinen Ausschnitt. Wenn der zu sehen war, war der Ausschnitt zu tief. Manchmal hatte er auch einfach einen schwierigen Tag gehabt. Aber ich blieb bei ihm und ging überallhin mit. Als er seinen Job als Kellner aufgab, habe ich mit ihm gemeinsam deutschen Omas hässliche Polyester-Handtaschen und Portemonnaies vor real-Supermärkten verkauft. Meine Tage sahen damals immer gleich aus: Morgens um fünf Uhr aufstehen, den Verkaufsstand mit ihm aufbauen, ein paar Stunden arbeiten und dann in die Schule. Nach der Schule zurück in den Plattenbau, Essen kochen für ihn und seine Freunde, Haushalt schmeißen, abends vor dem Fernseher Sex haben, wenn er wollte, manchmal Schläge kassieren. Es ging schon irgendwie. Meine Seele flog einfach regelmäßig aus der Schlafzimmertür.

Ich erinnere mich zwar nur noch lückenhaft, aber aus heutiger Sicht gab es zwei wichtige Ereignisse, die mir dann irgendwann den Anstoß gegeben haben zu gehen. Das war einmal der Moment im Sportunterricht, als ich Mehdi meine blauen Flecken am Arm erklären musste. Ich faselte was von irgendeiner Treppe, die ich hinuntergefallen war. Schon als ich es aussprach, war es mir peinlich: Was für ein Klischee. Die Frau, die die Treppe hinunterfiel. In dem Moment realisierte ich, dass ich so eine Frau geworden war. Eine, die ich nie sein wollte. Eine, die niemand jemals sein will. Und eine, die ich von zu Hause allzu gut kannte. Das zweite Ereignis war ein paar Monate später, als ich nach der Schuh-Klatsche auf das unscharfe Handyfoto von meinem Motorola-Telefon starrte und erkannte: Es war Zeit zu gehen.

Bis es so weit war, ist aber noch ein ganzes Jahr vergangen. So lange habe ich meinen Ausstieg geplant. Als es schließlich so weit war, waren wir längst nicht mehr in der kleinen Wohnung im Plattenbau. Da hatte er schon sein eigenes Restaurant in Luckenwalde eröffnet, in dem ich täglich als Kellnerin arbeitete. Jeden Nachmittag fuhr ich von der Schule mit dem Regionalzug nach Brandenburg und stand dann bis Mitternacht in dem dunklen, holzvertäfelten Restaurant. Ich räumte Tische ab, putzte und zapfte Bier für Alkoholkranke. Eines Morgens sperrte er mich nach einem Streit einen ganzen Tag in unserer Wohnung über dem Restaurant ein. Hier oben gab es nur ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein kleines Bad. Keinen Kühlschrank, keine Küche, die war unten im Restaurant. Ich habe »Hilfe« gerufen, als er von außen die Tür abschloss, aber ich wusste auch genau, dass mich niemand hört. Meine Mutter meldete sich nie bei mir. Ich hätte sie ja selbst anrufen können, sagte sie immer. »Aber Miryam, wenn ich nichts von dir höre, ist alles in Ordnung.« Dabei stimmt das nicht, hat es nie. Später hat sie gesagt, sie mochte meinen damaligen Freund nie. »Aber hätte ich dir das gesagt, hätte dich das nur noch weiter von mir weggetrieben«, sagt sie. Ich bin mir da nicht so sicher.

Damals gab es also niemanden, der mich aus dieser kleinen Wohnung über dem Restaurant in Luckenwalde retten konnte. An diesem Tag habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens: Wenn man sehr viel weint, spürt man einen leeren Magen nicht mehr. Zweitens: Um abzuhauen, braucht man eine sichere, eigene Unterkunft. Ich brauchte eine eigene Wohnung. Der Abend kam, ich weinte weiter, und gegen 23 Uhr kam er wieder nach oben. Er schloss die Tür auf, nahm mich in den Arm, schwor mir seine Liebe und hatte Sex mit mir in der Dusche, er roch an mir, hielt mich fest, entschuldigte sich. Meine Seele klebte dabei irgendwo in der Ecke des fensterlosen Badezimmers und wartete, bis er fertig war. Ich hatte Hunger.

Aber irgendwann bin ich von ihm losgekommen. Ausgerechnet mithilfe meines Vaters, der mir eine Wohnung am Innsbrucker Platz beschaffte. Er muss geahnt haben, dass ich in einer miesen Situation steckte. Auch wenn er nicht wissen wollte, wo und mit wem ich bisher gelebt hatte: Es war ihm offenbar wichtig, dass ich einen Ort zum Leben habe. Am Tag der Besichtigung trafen wir uns vor der Wohnung, die Autos fuhren hupend über die Hauptstraße. Mein Vater stand vor der Haustür und trat von einem Fuß auf den anderen. Er trug mal wieder ein Outfit, das er sich eins zu eins von Tony Soprano abgeguckt haben musste: Bundfaltenhose, ein Ledergürtel (natürlich), dazu ein wild gemustertes Shirt mit Polokragen, darüber eine schwere Lederjacke und die obligatorische Altherren-Baseball-Cap auf dem Kopf, die seine Haare im Zaum hielt. »Du bist zu spät«, fauchte er mich an, als ich zu ihm gehastet kam, und zeigte dabei mit dem Finger auf mich. »Es ist nach zehn! Du solltest zehn hier sein! Zehn!« Er lässt gern mal so Worte wie »um« weg, wenn er wütend ist. Ich entschuldigte mich leise. Zwei Minuten später kam die Hauseigentümerin dazu, und eine halbe Stunde später hatten mein Vater und ich den Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte jetzt eine kleine, leere Wohnung am Innsbrucker Platz. Ich war fast frei.

Als wir wieder auf der Straße standen, gab mein Vater mir zum Abschied einen schnellen Kuss auf die Stirn, der sich anfühlte wie eine Kopfnuss. Nähe zu mir war ihm immer unangenehm, glaube ich. Gleichzeitig beschwert er sich oft, dass wir uns so selten sehen. Dass ich mich immer nur melde, wenn ich etwas von ihm will. Als ob ich es mir nicht anders wünschen würde. »Schönen Tag dann noch und alles Gute!«, verabschiedete sich mein Vater, als wäre ich eine Arbeitskollegin. Ich sah ihm noch kurz hinterher, wie er zurück in Richtung S-Bahn lief. Dann verstaute ich die Wohnungsschlüssel in der Reißverschluss-Innentasche meiner Handtasche, da konnten sie nicht rausfallen oder auffallen.

Meine Wangen glühten, als ich wieder in Luckenwalde im Restaurant an der Bierzapfanlage stand. Ich war aufgeregt: Mein Absprung war zum Greifen nah! Ein paar Wochen musste ich aber noch warten, bis meine neue Wohnung eingerichtet war. Das erledigten mein Vater und ich in Etappen. Immer dann, wenn ich eigentlich in der Schule sitzen würde, waren wir bei Ikea und Poco Domäne, kauften ein Sofa, ein Regal und so weiter. Die Garderobenleiste von Ikea gefiel mir besonders gut, die hatte so ein weißes Brett und Messing-Haken, die teuer aussahen. Mein Vater brachte die an, baute alle anderen Möbel auf, karrte mein altes Regal mit den Placebo-Stickern aus meiner Kindheit in die Wohnung. Er stellte keinerlei Fragen zu nichts, nicht wie es mir ging, ob ich nicht in der Schule sein müsste, was mich so bewegte, nichts. Er machte einfach, zum Glück. Und trotzdem fehlte mir etwas. Mir ist schon klar, dass ich einfach eine undankbare Person bin. Andere Kinder wären froh, wenn ihr Vater ihnen eine Wohnung einrichtet. Nur ich will immer noch mehr. Er hat es schon nicht leicht mit mir. Als mein Vater schließlich das WLAN

![Im Prinzip ist alles okay [Ungekürzt] - Yasmin Polat - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/08724d0aa71acb1b86c18661fe0f909c/w200_u90.jpg)