8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NEXX Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

An einem Stuttgarter Hightech-Institut bringen bahnbrechende Entwicklungen auf dem Gebiet der Roboterschwarm-Forschung die chinesische Mafia auf den Plan. Sie gehen über Leichen, um an diese Technologie heranzukommen. Der Interpol-Agent Thomas Ohanzee wird auf der Jagd nach dem Mörder in unvorhersehbare, dunkle Machenschaften verwickelt, die ihn bis nach China führen. Dort erlebt er den Albtraum seines Lebens, in dem es um Leben und Tod geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Table of Contents

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Nachwort

Danksagung

Impressum

Autor:

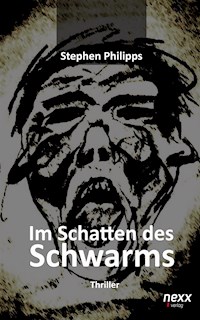

Stephen Philipps

Titel:

Im Schatten des Schwarms

Cover Design: © Stephan Werner. Alle Rechte vorbehalten

Verlag: nexx verlag gmbh. © nexx verlag gmbh, 2014 (www.nexx-verlag.de). Alle Rechte vorbehalten

Erscheinungstermin: September 2014

ISBN/EAN: 978-3-95870-454-1

Für meinen Bruder Frank.

Für Ela.

Prolog

Sie sitzen da, gefesselt in einem dunklen, unterirdischen Verlies. Seit vielen Jahren schon, niemand weiß genau wie lange, sind ihre Köpfe so fixiert, dass sie nur unbeweglich auf eine vor ihnen befindliche Wand starren können. Sie siechen dahin, ihre Körperglieder so festgebunden, dass sie sich kaum bewegen können. Hinter ihnen verläuft eine etwa ein Meter hohe Mauer, und dahinter ein langer Eingang, der sich nach oben streckt. Von dort leuchtet ein helles Licht, ein Sonnenfeuer. Entlang der Mauer ist ein Weg angelegt. Zwischen dem Sonnenfeuer und der Mauer tragen Menschen auf dem Weg gehend Gegenstände vorbei, mal sprechend, mal schweigend. Das Licht des Feuers wirft die Schatten von den Menschen und den Dingen, die sie vorbeitragen, von hinten auf die vor den Gefesselten befindliche Wand. Die im Zwielicht sitzenden, gefesselten Menschen sehen niemals, was hinter ihnen, hinter der Mauer entlang des Weges passiert. Das Einzige, was sie sehen, sind die vorbeihuschenden, verschwommenen Schatten vor ihnen. Das ist ihr normaler Alltag, ihre Realität, ihre Wahrheit. Das bringt sie dazu, den Dingen eigene Namen zu geben. Nichts anderes kennen sie. Eines Tages kommt jemand von oben, befreit einen der Gefesselten und zwingt ihn, in das grelle Sonnenfeuer zu schauen. Er wendet sich ab, denn seine Augen ertragen den hellen Glanz des Feuers nicht. Nur widerwillig lässt er sich aus der Höhle schleppen. Es dauert lange, bis sich der Befreite an das Licht gewöhnt, und noch viel länger, bis er erkennt, dass das, was er dort sieht, die eigentliche Realität ist, dass das Licht nur die Schatten der wahren Dinge an die Wand geworfen hatte. Dieser Erkenntnisprozess ist sehr langwierig und schmerzhaft, der in dem Betroffenen großen Selbstzweifel aufkommen lässt. Es ergibt sich die Frage, was denn passieren würde, wenn der endlich Geläuterte wieder in die Höhle hinabsteigen würde, um seinen ehemaligen Mitgefangenen von seinen Erlebnissen zu berichten und um ihnen zu erzählen, wie die Wirklichkeit sich tatsächlich darstellt. Was würde passieren, wenn er ihnen erzählte, dass die Dinge in Wahrheit ganz anders aussehen, dass Lichtquellen wie Feuer und Sonne die wahren Dinge nur Schatten werfen lassen? Zunächst würde er in der Dunkelheit der Höhle nichts sehen, alles wäre schwarz vor seinen Augen. Aber nach einiger Zeit hätte er sich daran gewöhnt, müsste aber hören, wie ihn die Gefesselten auslachen und seine Schilderungen für lächerlich und absurd erklären. Er bräuchte gar nicht erst den Versuch zu unternehmen, einen von ihnen zu befreien, denn sie würden jeden, der das anstrebte, auf der Stelle töten. Das würden sie schwören.

Höhlengleichnis, frei nach Platon (428-348 v. Chr.)

Kapitel 1

Zhang Yiwu war ein muskulöser, hochgewachsener Mann Ende dreißig, der sein Leben als Philosoph in Peking sehr genoss. Bis vor ein paar Wochen jedenfalls. Er interessierte sich, wie es sich für einen ordentlichen chinesischen Philosophiegelehrten gehört, natürlich für die großen Meister aus dem Reich der Mitte, für die Klassiker wie Laotse, Menzius und Konfuzius, deren Werke er als Student verschlungen hatte. Er hatte sein Studium in einer sagenhaften Geschwindigkeit durchgezogen, an der Pekinger Universität Beida promoviert und sofort einen Lehrauftrag als Dozent an der philosophischen Fakultät bekommen. Die Aufmerksamkeit sämtlicher Studentinnen war dem gut aussehenden Zhang gewiss, und er selbst konnte den weiblichen Reizen der einen oder anderen Studentin manchmal nicht widerstehen. Einige Kollegen warnten ihn davor, diese Affären zu weit zu treiben – nicht etwa aus Neid, sondern weil sie befürchteten, manche Studentin würde daraus in irgendeiner Form Kapital schlagen wollen. Nichts dergleichen war je geschehen. Doch selbst wenn, es wäre in der Situation, in der er sich in diesem Augenblick befand, mit Sicherheit sein geringstes Problem.

Jetzt saß er nur apathisch da, auf dem kalten Betonboden, und fror. Zwei Kakerlaken krabbelten mit ihren haarigen Beinchen an der feuchten Zellenwand entlang. Düsteres Licht fiel von draußen durch die kleine Fensteröffnung mit den vier Eisenstäben oben in der Ecke herein.

Als Dozent hatte er sich zwei neuen philosophischen Richtungen gewidmet – keineswegs modernen Richtungen, aber für ihn neue Gebiete. Zum einen der Schule der Wirklichkeit, der Zhixue, einer konfuzianischen Erneuerungsbewegung im 17. und 18. Jahrhundert. Zum anderen den alten Griechen. Insbesondere Platon hatte es ihm angetan. Die Lektüre seiner Lehren beschäftigte ihn jahrelang, vor allem auch deshalb, weil in China gute Übersetzungen – nicht etwa aus dem Griechischen, sondern aus dem Englischen – kaum aufzutreiben waren. Nachdem er Platons Politeia studiert hatte, verging fast kein Tag, an dem er nicht an das bekannteste der drei Gleichnisse darin dachte, das Höhlengleichnis. Die deutsche Übersetzung des chinesischen Titels des Werkes lautete: Der ideale Staat. Schon alleine der Titel war brisant, denn was konnte es Idealeres geben als die chinesische Diktatur? Das Höhlengleichnis darin war von Platon eigentlich nur als reines Gedankenspiel gedacht, doch später wurde daraus eine Art Basiseinführung zur Erkenntnistheorie gemacht. Der Einfluss des Gleichnisses auf Zhang Yiwu war enorm. Es sollte sein Leben komplett auf den Kopf stellen.

Die intensiven Studien von Platons Werken hatte Zhang eigentlich schon lange abgeschlossen, aber das Höhlengleichnis beschäftigte ihn bis heute. Immer und immer wieder hatte er sich dieses Gleichnis vorgenommen, gelesen, darüber nachgedacht, mit Kommilitonen und Kollegen darüber diskutiert. Die Tatsache, dass es seine Gedanken so lange beherrschte, hatte ihn schließlich dazu bewogen, eine gewichtige Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung war der Grund dafür gewesen, weshalb der gut aussehende Frauenschwarm der Universität Beida jetzt in der Todeszelle des Provinzgefängnisses Nr. 3 in der nördlichen Provinz Hebei saß und auf seine Hinrichtung wartete.

Die Entscheidung zum Beitritt in eine politisch-philosophische Vereinigung war die Ursache für seine fatale Lage. Die Vereinigung bot einem Kreis von auserwählten Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Meinungen zu diskutieren und diese in einer hauseigenen Zeitschrift zu publizieren. Das war ein sehr couragiertes und liberales Unterfangen. Zhang hatte genau gewusst, wenn er dieses Medium, die Zeitschrift, zu intensiv nutzte, würde sie ihm möglicherweise zum Verhängnis werden. Denn er hatte vor, ähnlich wie sein Vorbild aus dem Höhlengleichnis, einige Wahrheiten über das diktatorische chinesische Regime ans Licht zu bringen.

Nach Jahren der Auseinandersetzung mit dem fast zweieinhalb Jahrtausende alten Gleichnis war es für den Philosophen Zhang an jenem Morgen, an dem er sich zum Beitritt in die Vereinigung entschlossen hatte, zu dem letzten Ansporn geworden, den er brauchte, um sein Bedürfnis nach Wahrheit in die Tat umzusetzen. Es war genau die geistige Nahrung, die ihn antrieb. Obwohl er sich sehr lange Zeit damit auseinandergesetzt hatte, kam er erst an besagtem Morgen zu der Schlussfolgerung, dass Platon damit einen Bildungsauftrag verband: Nur derjenige konnte sich »ein wahrer Gelehrter« nennen, der wieder in die Höhle hinabstieg, um seine Erkenntnis des Wahren mit den anderen zu teilen. Diesen Weg der Verbreitung wollte Zhang unbedingt gehen, er wollte unbedingt ein wahrer Gelehrter sein. Er wusste zudem, dass die Erkenntnis als solche, ohne ihre Verbreitung, absolut nutzlos war. Allerdings war es nicht Platon alleine, der ihn dazu anspornte. Einige Ereignisse in seiner Familiengeschichte zur Zeit der Kulturrevolution und deren Nachwirkungen, die er nie wirklich verarbeitet hatte, einige schreckliche Wahrheiten, die seiner Familie widerfahren waren, hatten ihren Anteil daran, dass der intellektuelle Aufbruchsgeist in ihm nie zur Ruhe gekommen war. Platon war jetzt nur der Schlüssel, der diesen schlummernden Geist nach vielen Jahren befreit hatte. Zum Zeitpunkt seines Eintritts in die Vereinigung konnte er noch nicht ahnen, wie fatal sich alles entwickeln würde.

Alles hatte angefangen mit ein paar harmlosen Artikeln in der besagten Zeitschrift über philosophische Themen. Er wollte seine Enthüllungen langsam angehen, denn schließlich war Vorsicht geboten. Er rechnete mit allem und doch ignorierte er seine ungute Vorahnung. Jeder, der sich dem Regime gegenüber kritisch äußerte, hatte solche Vorahnungen. Seine philosophische Bestimmung trieb sein Handeln, sein Handeln bestimmte sein Schicksal, und es kam wie es kommen musste – sein anfängliches politisches Interesse wandelte sich schnell in politisches Engagement. Er betrieb intensive Recherchen und begann, korrupte Machenschaften der Kommunistischen Partei und ihrer Kader aufzudecken. Nach und nach bezog er sich immer mehr auf die aktuelle Tagespolitik und sprach seine Kritik immer offener aus. Dabei nutzte er die von der Vereinigung herausgegebene Zeitschrift, um seine investigativen Erkenntnisse zu veröffentlichen. Binnen kurzer Zeit war er zu einem Enthüllungsjournalisten geworden.

Anfangs nahm kaum jemand Notiz von seiner Arbeit, denn die Auflage der Zeitschrift war äußerst gering. Aber nach einigen Monaten stieg die Auflage so deutlich, dass es sich in der Hauptstadt in den entsprechenden Kreisen herumsprach wie ein Lauffeuer, was Zhang in äußerst intelligentem und eloquentem Stil zusammenschrieb. Zhang hatte sich innerhalb weniger Wochen von einem scheinbar in das System integrierten Hochschuldozenten zum bissigen Systemkritiker gewandelt. Er war sehr mutig. Die intellektuellen Kreise und Leser der Zeitschrift bewunderten ihn für diesen Mut, denn insgeheim wussten sie, welchen möglichen Konsequenzen er sich aussetzte. Alle seine Leser fragten sich, wie lange das noch gut gehen würde. Sogar das Fernsehen war auf ihn aufmerksam geworden. Er gab Interviews, die in mehreren Kanälen ausgestrahlt wurden und ihn immer mehr in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückten. Sein Schicksal war somit besiegelt: Zhang Yiwus Artikel und Interviews – obwohl auf Wahrheiten und Tatsachen beruhend – führten zu seinem Todesurteil.

Man hatte ihn eines frühen Morgens vor den Richter gezerrt und sprichwörtlich kurzen Prozess gemacht. Der Richter nannte ihn ein »Krebsgeschwür des modernen China, das entfernt werden muss.« Für Zhang aber war das ganze politische System ideologisch verschleimt. Und dafür, dass er nicht einmal ansatzweise dazu im Stande gewesen war, diese Verschleimung zu lösen, musste er die tödlichen Konsequenzen tragen. Sein größter Nachteil in dieser Lage bestand darin, dass er außerhalb Chinas völlig unbekannt war. Er hatte keine internationale Lobby, die sich für ihn stark machte oder dieses drakonische Urteil gar hätte abwenden können. Kein internationaler Aufschrei würde seinem Tod folgen. Wie so oft gab es auch in diesem Prozess keine echte Verteidigung und natürlich gab es auch kein Schuldeingeständnis seinerseits. Tod durch Erschießung war das Urteil, zu vollstrecken binnen drei Monaten.

Drei Monate sollte es nicht dauern, sondern nur knapp zwei Wochen. Heute war der Tag, an dem es geschehen sollte. Gut drei Dutzend Gefängniswachen machten sich in diesem Augenblick auf den Weg zu den Zellen, in denen die Todeskandidaten saßen. Drei davon begaben sich zu Zhang Yiwus Zelle, ausgerüstet mit Handschellen, einem schwarzen Stoffsack und Schlagstöcken. Auf der Liste standen neben Zhang noch 13 andere Gefangene. Was er in diesen zwei Wochen im Gefängnis erlebt hatte, war so unmenschlich, dass er jeden Gedanken daran zu verdrängen versuchte. Es gelang ihm aber nur mit mäßigem Erfolg. Er fror erbärmlich in seiner Einzelzelle, und er wusste nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch war, in Einzelhaft zu sein, denn die Isolation und die Folter raubten ihm fast den Verstand. Andererseits wusste er jedoch vom Hörensagen, dass es den Gefangenen in den überfüllten Zellen – oft 15 bis 20 Mann auf kaum mehr als 30 Quadratmetern – noch viel schlimmer erging. Insbesondere Neuankömmlinge wurden gerne von den Zellengenossen verprügelt, vergewaltigt, ihres Essens beraubt und fälschlich denunziert. Das Essen war ein Schweinefraß. Aber es war notwendig zum Überleben.

Er starrte an die Zellenwand, auf der immer noch die zwei Kakerlaken krabbelten. Noch einmal schaute er nach oben zu der kleinen Luke, die ihn durch vier Eisenstäbe von der Freiheit trennte. Das Sonnenlicht war an diesem Tag nicht sehr hell, dennoch waren die Schatten der Eisenstäbe auf der kalten, feuchten Zellenwand gut zu sehen. Es stank nach Urin. Wie bezeichnend, dass es ausgerechnet vier Eisenstäbe waren. Vier, die Zahl des Todes in China. Der Grund, warum in den Fahrstühlen der meisten Hochhäuser im ganzen Land das vierte Stockwerk ausgelassen wurde; auf drei folgte fünf. Der Grund, warum in Autotypennummern niemals die Zahl Vier vorkam. Und wenn doch, dann waren sie Ladenhüter. Wie absurd, dass er in dieser Situation an Autos denken musste. Er hätte nie ein Model wie den A4 gekauft, denn die Zahl des Todes hatte auch in seinem Unterbewusstsein große Macht. Si stand für die Zahl Vier, si stand für den Tod. Er dachte wieder an Platon und das Höhlengleichnis und fragte sich, ob es das alles wert gewesen war. Er wollte doch nur ein guter Gelehrter sein, seine Erkenntnisse mit anderen teilen und die Unwissenden bekehren. Er wollte doch nur, ähnlich wie der Befreite in Platons Geschichte, wieder in die Höhle hinabsteigen, seinen Auftrag erfüllen und die ans Licht gebrachte Wahrheit verbreiten. Aber er hatte völlig unterschätzt, wie paranoid das Regime auf seine Kritik reagierte.

Er dachte an die, die ihn richten wollten und an die unbekehrbaren Gefesselten in Platons Höhle. Alle wollten sie gleichermaßen den Tod des Aufklärers. Plötzlich drehte sich das mächtige Schloss der Zellentür, Riegel wurden knirschend aus der Verankerung zurückgeschoben. Die drei Wachen betraten die Zelle mit dem Auftrag, ihn abzuführen. Zhang wehrte sich nicht. Er war ohnehin zermürbt und schwach von den letzten beiden Wochen. Er wusste: Jetzt war die Zeit gekommen! Sie legten ihm die Handschellen an, stülpten ihm den schwarzen Sack über den Kopf und führten ihn durch endlos lange Gänge, durch kleine Höfe, wieder durch Gänge bis hin zu einem etwas größeren Innenhof, der an allen vier Seiten von einem Gefängnistrakt umgeben war. Für jeden Todgeweihten standen zwei Gewehrschützen bereit, die pflichtbewusst und mit regungsloser Miene, in Erwartung ihrer bevorstehenden Aufgabe, die Waffe mit dem Gewehrkolben nach unten anhoben. Die Gefangenen wurden vor einer langen, mannshohen, grauen Mauer aufgereiht. Zhang war der Zweite von rechts. Gab es jetzt noch etwas, das Zhang retten konnte?

Der Kommandant wollte gerade den entscheidenden Befehl geben, als der Gefängnisdirektor herbeieilte, um dem Kommandanten etwas mitzuteilen. Er drückte sein feistes, speckiges Gesicht an die Wange des Kommandanten und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dieser befahl daraufhin einen der Schützen zu sich und gab ihm – unhörbar für die Gefangenen – eine Order. Der Schütze bewegte sich auf einen der Gefangenen zu. Zhang hörte, wie die Schritte des Schützen auf dem feinen Kiesboden immer näher kamen. Er zitterte vor Angst, aber schöpfte plötzlich wieder Hoffnung. Die Luft unter dem Stoffsack wurde langsam stickig. Was ging da vor sich? Einen kurzen Moment später stand der Soldat tatsächlich direkt vor ihm. »Bist du Zhang Yiwu?«, fragte er nur. Zhang zitterte jetzt noch mehr, sollte er etwa dieser Hölle doch noch entkommen können? »Ja, das bin ich«, antwortete er. Der Soldat warf seinem Kommandanten einen kurzen Blick zu, so als brauchte er noch eine letzte Bestätigung. Dieser nickte ihm nur zu. Noch nie hatte Zhang gehört, dass jemand, der zum Tode verurteilt war, von einem Soldaten des Exekutionskommandos mit Namen angesprochen wurde. Ehe er einen weiteren Gedanken fassen konnte, riss ihm der Soldat den Sack vom Kopf und ging zurück zu der Reihe der anderen Gewehrschützen. Dort murmelte er den zwei Schützen, die für Zhang zuständig waren, mit leiser Stimme etwas ins Ohr. Danach stellte er sich zurück auf seinem ursprünglichen Platz. Wieso hatte man ihm den Sack vom Kopf gerissen? Niemand außer dem Schützen, dem Kommandanten und dem Gefängnisdirektor wussten das. Plötzlich gab der Kommandant den Befehl, das Gewehr anzuheben. Zhang stellte zu seinem Erstaunen fest, dass die zwei Gewehre, die auf ihn gerichtet waren, eine Nuance höher zu zielen schienen als die anderen. Bevor ihm richtig klar wurde, dass sie auf seinen Kopf zielten, gab der Kommandant lautstark den Schießbefehl. Erst jetzt erkannte Zhang die Situation und auf seinem Gesicht stellte sich der Ausdruck des Entsetzens ein. Es war zu spät. Alle 14 Gefangenen sanken sofort tot in sich zusammen. Zhangs Körper war unversehrt, nur war er der Einzige, dessen Kopf und Hirn von den Geschossen zerfetzt worden waren. Die krachenden Knalle der Gewehrschüsse hatte er nicht mehr gehört.

Aus einem der vier Gefängnistrakte stürmten zwei Männer mit einer Bahre auf den Innenhof, eilten zu Zhang, luden ihn hastig auf und trugen ihn durch die Tür, durch die sie gekommen waren, zurück in das Gebäude. In einem eigens dafür vorbereiteten Raum standen zwei Männer und eine Frau mit blitzsauberen, weißen Gewändern bereit, um sich Zhang vorzunehmen. Auf einem Tablett aus Edelstahl lagen alle Geräte, wie sie ein Chirurg für die Entnahme von Organen braucht, sterilisiert und einsatzbereit. Sofort wurde der Körper von Zhang auf den OP-Tisch gewuchtet, und die zwei Chirurgen machten sich an die Arbeit. Ihm wurden mit ungeheurer Präzision und Schnelligkeit Leber, Nieren, Herz und Lunge entfernt. Während des Eingriffs machte sich die weibliche Teilnehmerin dieses Ausweideaktes daran, die dunkelblauen Transportbehälter zu überprüfen und für die Aufnahme der Organe vorzubereiten. Von dem Zeitpunkt, als Zhangs Kopf durch die Kugeln zerfetzt worden war, bis zur Verpackung aller Organe in die Transportbehälter vergingen keine sieben Minuten.

Die anderen Erschossenen wurden danach ebenfalls nach und nach abtransportiert. Aber keiner von ihnen wurde in den Raum gebracht, in dem man Zhang ausgeweidet hatte. Ein kleiner, dicker Mann mit grünem Jackett begab sich zu den Stellen, an denen die Gewehrschützen standen. Er hatte eine kleine, durchsichtige Plastiktüte dabei und sammelte vom Boden die Patronenhülsen auf, die die Soldaten nach Verrichtung ihres grausamen Werkes hinterlassen hatten. Als er damit fertig war, überbrachte er die 28 Patronenhülsen dem Gefängnisdirektor, der den Schauplatz wenig zuvor verlassen hatte. Auf dem Schreibtisch des Gefängnisdirektors lagen 14 vorbereitete und beschriftete Briefumschläge. Er füllte jeweils zwei Patronenhülsen in ein kleineres Plastiksäckchen um und steckte diesen dann in den Briefumschlag samt einem Begleitbrief und einer Rechnung über 16,70 Yuan. Die Adressen auf den Umschlägen waren die der jeweiligen Angehörigen der soeben Hingerichteten. In dem Begleitbrief wurden die Angehörigen dazu aufgefordert, die Rechnung zur Deckung des entstandenen Materialaufwandes für die Exekution – siehe Hülsen anbei – zu begleichen. Der einzige Brief, der nicht an die Angehörigen adressiert war, war der Brief mit Zhang Yiwus Hülsen. Er war stattdessen an den Chefredakteur der Zeitschrift adressiert, für die Zhang geschrieben hatte.

Kapitel 2

Deutschland, drei Wochen zuvor.

Es herrschte rege Betriebsamkeit am Institut für Parallele und Verteilte Systeme an diesem wunderschönen Spätsommernachmittag. Die am Versuchsaufbau beteiligten Studenten waren sehr stolz darüber, von Professor Strauss für das Projekt ausgesucht worden zu sein. Das IPVS hatte durch ihn Weltruf erlangt, denn es war ihm und seinem Team aus Mitarbeitern und Studenten gelungen, was vorher noch niemandem auf unserem Globus gelungen war.

Professor Strauss stürmte aus seinem Büro ins Vorzimmer zu Beatriz, der Institutssekretärin. Von einer typisch professoralen Zerstreutheit war bei ihm nie etwas zu spüren, normalerweise hatte er seine Terminplanung souverän im Griff.

»Beatriz, wann genau kommt noch mal dieser dänische Wissenschaftsjournalist heute?«

»Um 15.30 Uhr, Herr Professor.«

»Ach, so bald schon, ich hätte den Termin besser verschoben, das passt mir heute gar nicht in den Kram.«

»Wenn der Herr Hendricksen kommt, brauchen Sie mich dann noch?«

»Nein, Beatriz, Sie können um halb vier gehen, aber denken Sie bitte daran, die externe Festplatte aus dem Labor vorher noch in den Tresor zu schließen?«

Beatriz war die schöne, gute Seele des Instituts, sie war immer freundlich und nett, und Professor Strauss übertrug ihr vertrauensvoll sämtliche verwaltungstechnischen Aufgaben, die im Institut anfielen und manchmal auch solche, die mit der Verwahrung von streng geheimen Forschungsdaten zu tun hatten.

»Na klar, wird erledigt Herr Professor!«

Beatriz gehörte zu den Frauen, die Privates streng von Beruflichem trennten, sie war intelligent, sehr beliebt und hätte mit ihrem Aussehen auch jederzeit so manchem Model Konkurrenz machen können. Ihr langes, welliges, schwarzes Haar und die perfekten Proportionen ihres schlanken Körpers verleiteten sogar junge Studenten dazu, sie um ein Date zu bitten. Obwohl die Studenten im Schnitt wohl gut zehn Jahre jünger waren als Beatriz, hatte sie durch ihr Auftreten, ihr Aussehen und durch ihre warmen, großen Rehaugen so manchem hochintelligenten aber kontaktarmen Nerd den Kopf verdreht. Sie lehnte die Anfragen der Studenten, die sich überhaupt zu fragen wagten, immer sehr höflich mit dem Argument ab, sie hätte einen Freund, dem das wohl nicht so gut gefiele.

In der Tat hatten ein paar Studenten Beatriz vor Kurzem in einem Bistro auf einer After-Work-Party in männlicher Begleitung gesehen. Diese Information verbreitete sich schnell, denn die meisten Studenten hier an diesem Hightech-Institut waren Single und hätten sich jederzeit gerne mit Beatriz auf ein Schäferstündchen eingelassen, und sei es nur in ihren geheimsten Gedanken und Tagträumen. Nie hatte jedoch irgendein Student je Erfolg. Es hieß, ihr Begleiter sei ein gut aussehender, sehr gut gekleideter Mann.

Es war halb vier, gerade wollte Beatriz Feierabend machen, als Samuel Hendricksen pünktlich aufkreuzte, um seinen Gesprächstermin mit Professor Strauss wahrzunehmen.

»Herr Professor, der Herr Hendricksen wär‘ jetzt da, soll ich ihn reinbitten?«

Dieser schwäbische Konjunktiv »wär‘ jetzt da« entlockte Strauss jedes Mal ein Schmunzeln. Er stammte aus Norddeutschland und empfand es als amüsant, einen Konjunktiv für einen Umstand zu benutzen, der in Wirklichkeit schon eingetroffen war. Aber als Naturwissenschaftler strebte er nicht danach, tiefer gehende linguistische Nachforschungen anzustellen.

»Er soll sich noch zwei Minuten gedulden, wenn Sie alles erledigt haben, können Sie dann auch gehen.«

Hendricksen schaute Beatriz hinterher wie sie das Institut verließ. Er wusste, dass die Anwesenheit schöner Frauen am Arbeitsplatz die Produktivität eines Betriebes um bis zu 20% steigern konnte. Es dauerte einen Moment, bis sein Blick sich von der Tür, die sie hinter sich schloss, löste und auf das Schild an der Tür des Professors fiel. Prof. Dr. rer. nat. Ferdinand Strauss war da zu lesen. Das Institut hier war bestimmt sehr produktiv, dachte er, als sich die Tür öffnete und Professor Strauss ihn zu sich hereinbat.

»Guten Tag, Herr Professor Straus, ich weiß, wie beschäftigt Sie sind, vielen Dank, dass Sie sich trotzdem Zeit für mich nehmen. Ich bin Samuel Hendricksen. Ich schreibe für die Wissenschaftsmagazine Aktuel Naturvidenskab in Aarhus und ab und zu für den Scientific American. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennen zu lernen.«

Strauss verbarg seine zeitliche Not und empfing Hendricksen mit gebührendem Respekt. Vielleicht würde es sich ja noch auszahlen. Er hatte ein paar seiner Artikel gegoogelt und durch die Übersetzungsmaschine gejagt, da er des Dänischen nicht mächtig war. Kein schlechtes Material. Artikel von ihm im Scientific American hatte er nicht ausfindig machen können, aber das lag vermutlich daran, dass er nicht genügend Zeit hatte, um gründlichere Recherchen anzustellen.

»Hallo, Herr Hendricksen, die Ehre ist ganz meinerseits, ich habe schon ein paar Artikel von Ihnen gelesen, und Sie haben schließlich auch eine lange Reise auf sich genommen, nur um hier nach Stuttgart zu kommen und mich zu interviewen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?«

»Sie könnten mir zunächst einmal davon erzählen, wie dieses Institut sich so ein Renommee erarbeiten konnte. Die Intelligenz von Tierschwärmen wird von Zoologen und Verhaltensforschern ja eigentlich schon seit vielen Jahren erforscht und ...«

»Ja, ja schon richtig«, unterbrach ihn Strauss ungeduldig, »aber darum geht es hier in erster Linie ja auch gar nicht, wie Sie sicher wissen. Es geht um die Übertragung dieser zoologischen Erkenntnisse auf die Programmierung von Robotern.«

Auch das war für Hendricksen nichts Neues, aber er spürte, dass er Strauss vielleicht einfach reden lassen sollte. Er schien in Fahrt zu kommen. Hendricksen bat ihn nur, die Sachverhalte für ihn doch noch einmal genau zu erläutern.

»Nehmen wir zum Beispiel einen Termitenbau«, setzte Strauss fort. »Wie schaffen es die Tiere, die nur wenige Millimeter groß sind, ein winziges Gehirn haben und nichts sehen können, ein Bauwerk zu errichten, das um ein Vielfaches komplexer ist als eine chinesische Wunderkugel? Woher wissen sie, wo sie die engen Kanäle und wo die weiten Kanäle anlegen sollen? Sie haben keinen Bauplan und kein Erinnerungsvermögen. Wenn man den Termitenhügel beschädigt, bauen ihn die Tiere innerhalb kürzester Zeit wieder auf. Wie schaffen sie das? Sie konnten sich doch unmöglich daran erinnern, wie der Hügel vorher ausgesehen hatte. Eine einzelne Termite alleine wäre dazu nie und nimmer in der Lage. Nun, die Termiten reagieren hochsensibel auf Veränderungen in ihrer Umwelt. Sie registrieren Sauerstoffgehalt, Wärme, Feuchtigkeit und befolgen ein paar einfache Regeln. Eine davon lautet: ›Leg dein Erdkörnchen da ab, wo andere Termiten ihr Erdkörnchen abgelegt haben.‹ Auf diese Weise schaffen sie gemeinsam etwas, das keine von ihnen versteht. Durch das Ablegen des Erdkörnchens werden andere Kollegen dazu angeregt, dort ebenfalls Erdkörnchen abzulegen und im Nu entsteht eine beachtliche Säule. Die Termiten kommunizieren also nie direkt miteinander, das wäre viel zu aufwendig. Sie kommunizieren einzig über die Struktur, die sie erschaffen. Und sie stimulieren durch die Arbeit, die sie geleistet haben, andere Arbeiter wiederum zur Arbeit. Dieses Prinzip, diesen Prozess nannte der französische Biologe Grassé ›Stigmergie‹. Wir Robotics-Leute nennen das aber einfach nur Synergie. Strauss legte eine kurze Pause ein, aber nur um Luft zu holen. »Bei den Ameisen ist es ähnlich. Wie finden sie den kürzesten Weg zur Futterquelle? Sie legen eine Duftspur. Die Duftspur wird dort am stärksten, wo die meisten erfolgreichen Ameisen vorbeikommen. Die übrigen suchenden Ameisen folgen wiederum der Duftspur, die am stärksten ist. Somit finden die Ameisen nach relativ kurzer Zeit den kürzesten Weg zur Nahrungsquelle. Ihre Regel lautet: ›Lege eine Duftspur, wenn du Futter gefunden hast, und folge der stärksten Duftspur.‹ Es ist hier auch sehr wichtig zu verstehen, dass der Schwarm immer intelligenter ist, als die Summe seiner Einzelmitglieder!«

»Ich verstehe«, sagte Hendricksen, »und diese Erkenntnisse übertragen Sie auf die Programmierung von Robotern.«

»Genau genommen auf die Programmierung von Roboterschwärmen. Wir statten die Roboter mit diversen Sensoren und einer Kamera aus, programmieren sie mit denkbar einfachen Befehlen und lassen sie ein paar simple Regeln befolgen. Anstelle einer Duftspur lassen wir die Roboter beispielsweise eine Lichtspur aus fluoreszierender Farbe legen, wenn sie einen Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben. Die anderen Roboter folgen der Lichtspur und finden dann alle den kürzesten Weg zu einem vorher festgelegten Ziel, zum Beispiel einer Stromquelle. Ähnlich wie die Ameisen und Termiten kommunizieren sie nicht direkt miteinander, sondern nur über das, was sie verrichten.«

»Aus wie vielen Robotern bestehen denn Ihre Schwärme?«

»Gerade haben wir einen Versuchsaufbau abgeschlossen mit 2000 kleinen Robotern. Das ist derzeit der größte Roboterschwarm der Welt.«

Hendricksen musste überrascht schlucken. Er wusste von 200-300 Robotern, aber 2000 Roboter in einem Schwarm, das hatte er doch nicht erwartet.

»Und wie klein genau sind diese Roboter?«, fragte er.

»Etwa drei bis vier Zentimeter, je nach Ausführung.«

Strauss entschloss sich kurzer Hand dazu, Hendricksen den Versuchsaufbau seiner Studenten zu zeigen. Er führte ihn in einen etwa 50 qm großen Raum. In der Mitte des Raumes war ein Labyrinth aus kleinen Gängen, Straßen, Wegen, Schluchten, Hindernissen und künstlichen Bergen aufgebaut, in dem 2000 kleine Roboter auf je vier winzigen Rädchen fahrend umhersausten und anscheinend eine ihnen einprogrammierte Aufgabe zu lösen suchten. Hendricksen war sichtlich beeindruckt. Er schaute sich das Ganze eine Weile an und wollte Strauss gerade die entscheidenden technischen Fragen stellen, um sie später in seinen Artikel einzuarbeiten. Er begann, eine Ahnung davon zu bekommen, warum dieses Institut international so renommiert war. Aber Strauss kam ihm zuvor.

»Schauen Sie sich das an, Herr Hendricksen, was halten Sie davon?«

»Ja, ziemlich beeindruckend.«

»Das ist der Stolz unserer Drittsemester. Die machen das hier als eine Art Vorbereitung später für den Bachelor. Nicht nur weil es zum Pflichtprogramm gehört, sondern auch, weil es ihnen unglaublich viel Spaß macht. Deshalb sind die auch alle jetzt schon voll dabei, bevor das eigentliche Semester überhaupt losgeht. Wissen Sie, das sieht vielleicht für Außenstehende spektakulär aus, aber eigentlich ist das Kinderkram. Es ist auch nicht der größte Roboterschwarm der Welt.«

»Kinderkram? Drittsemester? Nicht der größte Schwarm? Ich verstehe nicht.«

»Wir sind schon viel weiter.«

»Wie meinen Sie das?«

»Ich habe mich über Sie erkundigt, Herr Hendricksen, und ein paar Ihrer Artikel gelesen. Wie ich von meinen Kontakten zum Institut für Chemie in Aarhus, insbesondere von Professor Nielsen, Christian Nielsen, weiß, sind Sie vertrauenswürdig, seriös und zuverlässig. Sie kennen Professor Nielsen bestimmt. Ich werde Ihnen jetzt etwas erzählen, das außerhalb dieses Instituts niemand weiß, und selbst innerhalb des IPVS gibt es nur eine Handvoll Menschen, die darüber wirklich Bescheid wissen.«

Hendricksen begann darüber zu rätseln, wieso Strauss gerade ihm irgendwelche geheimen Informationen anvertrauen wollte, aber ihm wurde auch sofort klar, dass dies für seinen wissenschaftlichen Artikel von entscheidender Bedeutung sein würde. Er wusste nur noch nicht, wie bedeutend.

»Wir haben die Roboter in den letzten Jahren viel kleiner gemacht.«

»Wie klein genau?«

»Was ich Ihnen jetzt sagen werde, dürfen Sie nicht veröffentlichen, bevor ich Ihnen persönlich grünes Licht dafür gebe.«

»Natürlich.«

»Wir haben Roboter, die sind etwa fünf Mikrometer klein.«

Hendricksen verschlug es die Sprache. Fünf Mikrometer, wenn das wirklich stimmte, war das eine Weltsensation! Strauss führte ihn in einen weiteren Laborraum. Von diesem Raum aus ging es zu einem abgeschlossenen, kleineren Nebenraum, in dem unzählige Reagenzgläser, elektronische Messgeräte aller Art und diverses State-of-the-Art Hightech-Equipment scheinbar wahllos herumstanden. Strauss ging auf einen metallenen Schrank zu, der aussah wie einer dieser Retro-Kühlschränke. Aber es war ein Tresor. Strauss gab auf dem Touch-Display an der Tür des Tresors einen Code ein, eine Leuchtdiode sprang von Rot auf Grün um, Strauss öffnete die Tresortür und nahm ein gläsernes Gefäß heraus, das etwa einen halben Liter hellblaue, schimmernde Flüssigkeit fasste. Es war versiegelt.

»In diesem Gefäß bewahren wir sie auf, die Serie Eins.«

»Sie meinen, da drin, in dieser Flüssigkeit, sind die Mikroroboter?«

»Genau, in diesem Glas befindet sich nicht nur ein Roboterschwarm, es handelt sich dabei in der Tat um einen Organismus, den wir, die Eingeweihten, auch liebevoll Jacqueline nennen. Er besteht aus 25.000 Einzelmitgliedern. Das ist der größte Roboterschwarm auf der Welt.« Strauss legte dabei die Betonung auf das Wörtchen das.

Hendricksen stand einfach nur mit offenem Mund da und wurde kreidebleich, 25.000 Mikroroboter, die nur unter dem Mikroskop sichtbar waren. Das war nicht nur eine Weltsensation, das würde die Welt der Micro-Robotics komplett revolutionieren. Manche Nationen würden wahrscheinlich unvorstellbare, ja obszöne Summen dafür bezahlen, um an diese Technologie heranzukommen, und Strauss hielt den Schwarm einfach in einem Gefäß vor sich hin.

»Verstehen Sie, von welchen Dimensionen wir hier reden, welche Tragweite das haben wird?«

»Winzige Dimensionen von enormer Tragweite, vermute ich. Ich kann es nur erahnen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie ist Ihnen das bloß gelungen?«

»Ehrlich gesagt, wir haben das nicht alleine erreicht. Dazu war eine enge Zusammenarbeit zwischen mehreren Disziplinen notwendig, vor allem Physik, Chemie, Nanotechnologie, Micro-Robotics, Elektrotechnik, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese interdisziplinäre Kooperation war internationaler Natur. Die Schweizer und die Dänen haben auch Anteil daran. Nur sind wir hier in Stuttgart die Ersten, die die theoretischen Möglichkeiten tatsächlich umgesetzt haben, will sagen wir sind die Ersten, die diese kleinen Scheißerchen gebaut haben. Nehmen wir beispielsweise die elektronischen Schaltelemente unserer Mikroroboter, sie haben etwa die Größe eines Zuckermoleküls, also circa acht bis zehn Nanometer. Als Grundlage dafür dienen organische Polymere, die sind um ein Vielfaches effizienter als konventionelle Bausteine, die auf Silizium oder anderem leitfähigen Material basieren.« Elektronische Schaltelemente aus der Nanotechnologie, so winzig klein wie ein Zuckermolekül. Unvorstellbar. Hendricksen konnte nicht glauben, was er da hörte. Dieses Gespräch mit Strauss fühlte sich mittlerweile an, als hätte man ihn in einen Science Fiction katapultiert. Und er würde der Welt diese Neuigkeit, diese Sensation zum ersten Mal unterbreiten dürfen!

»Herr Professor, ich bin sprachlos. Ich weiß wirklich nicht was ich sagen soll. Meine Worte reichen nicht aus, um mein Erstaunen und meine Bewunderung auszudrücken. Sagen Sie, Herr Professor, welche Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie sehen Sie denn in der Praxis?«

»Unzählige. Wir stehen kurz davor, die ersten medizinischen Tierversuche an der Uniklinik Heidelberg einzuleiten. Vom Einsatz des Jacqueline-Organismus in der Tumor- und Krebsbehandlung verspricht man sich am meisten, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir genau wissen, wie wir die Mikroroboter programmieren und mit welchen Werkzeugen und Sensoren wir sie genau ausstatten müssen. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem Facelift der Serie Eins werden wir dazu in der Lage sein, sagen wir 50.000 Mikroroboter in den Blutkreislauf des Patienten einzubringen, zu injizieren. Die Roboter würden dann selbstständig die Krebszellen befallener Organe, die schwierig zu operieren wären, finden und entfernen. Bei entsprechender Programmierung käme die Synergie bei den Mikrorobotern zu ihrer vollen Entfaltung. Wir rechnen damit, dass ein Patient innerhalb weniger Tage absolut krebsfrei wäre. Die entfernten Zellen und Gewebeteile würde der Patient einfach ausscheiden, gemeinsam mit den Robotern.«

Hendricksen war so fasziniert von dem, was er da hörte, dass er sich zunächst gar nicht fragte, wie denn die Einleitung von Tierversuchen mit Mikrorobotern an der Uniklinik Heidelberg zusammenpasste mit der ›Handvoll Mitarbeiter‹, die angeblich nur von den Mikrorobotern wussten. Er schrieb jedes Detail, jede technische Einzelheit, die der Professor erklärte, minutiös auf. Aber wie konnte Strauss jetzt schon wissen, wie die Heilung eines Patienten durch Einsatz von Mikrorobotern verlaufen würde? Konnte er wirklich so visionär sein?

Während Strauss seine Ausführungen über die Mikroroboter, ihr Herstellungsverfahren und den immensen Kostenaufwand fortsetzte, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen, stellte er das versiegelte Gefäß mit der hellblau schimmernden Flüssigkeit zurück in den Tresor. Dabei bemerkte der Professor, dass Beatriz die externe Festplatte mit den Forschungsdaten, wie von ihm aufgetragen, zurück an ihren angestammten Platz gelegt hatte. Diese Festplatte war ein seltenes und sehr teures Exemplar mit ungeheuren 1,2 Petabyte Speicherkapazität. Sie enthielt unschätzbar wertvolle Informationen und Datenbanken mit sämtlichen Forschungsergebnissen der letzten drei Jahre. Jetzt, da Strauss vorhatte, seine Forschungserfolge und die medizinischen Versuchsvorhaben der Weltöffentlichkeit zu offenbaren, würde es notwendig werden, neue Sicherheitsstandards einzuführen. Insbesondere für die Sicherung der Forschungsdaten und den Schutz des institutsinternen Netzes waren verbesserte Systeme und regelmäßige Software-Updates zur absoluten Notwendigkeit geworden. Strauss hatte sich schon öfter über diese Dinge Gedanken gemacht, hatte es aber immer versäumt, sie wirklich in die Tat umzusetzen. Er hatte ein schlechtes Gewissen wegen dieses Versäumnisses und wollte die notwendige sicherheitstechnische Aufrüstung sobald es ging nachholen.

»Übrigens, Herr Hendricksen«, fragte Strauss unvermittelt, »kennen Sie eigentlich den Witz von den Schweizern und dem dünnen Draht?«

Hendricksen reagierte nicht. Er war immer noch ganz vertieft in das Erstellen seiner Notizen.

Dann eben nicht, dachte Strauss.

Kapitel 3

Beatriz freute sich, dass sie an diesem Nachmittag etwas früher frei bekommen hatte, und machte sich gleich auf den Heimweg.

Sie hatte vor ein paar Jahren eine wunderschöne Eigentumswohnung im zweiten Stockwerk eines renovierten Altbaus in der Nähe des Stuttgarter Schlossparks von ihrem Vater geerbt und freute sich, endlich nach Hause zu kommen und eine heiße Dusche zu nehmen. Auf ihrem Briefkasten im Erdgeschoss stand Beatriz Gonzalez Hägele. Ihr Vater war Spanier, ihre Mutter Stuttgarterin, was zu dieser ungewöhnlichen Namenskombination führte. Sie öffnete den Briefkasten, er war leer, keine Post heute. Die schwarzen Pumps bereiteten ihr nicht die geringsten Schwierigkeiten beim Treppensteigen. Sie nahm gern die Treppe, genoss immer den Blick durch das große Fenster des Treppenhauses nach hinten auf den Innenhof. Sie trug einen engen, schwarzen Satinrock, der kurz über den Knien abschloss. Der Glanz dieses schwarzen Rockes wirkte für Männer und Frauen gleichermaßen als Blickfang. Dazu passte perfekt eine schwarze, seidige Schluppenbluse mit langen Ärmeln. Über der Bluse schmiegte sich ein weißes Poloshirt mit kleinem grünen Krokodil auf der Brust eng geschnitten um ihre Wespentaille. Als sie oben vor der Eingangstür ihrer Wohnung ankam, begann sie in der zierlichen Schultertasche aus schwarzem Leder, die ihr bis zur Hüfte hing, nach dem Schlüsselbund zu kramen und wurde schnell fündig. Sie fasste den Wohnungsschlüssel, führte ihn ins Schloss ein und drehte nach rechts. Sofort öffnete sich die Tür. Sie erschrak und hielt inne, denn sie war sich sicher, dass sie die Türe beim Verlassen der Wohnung am Morgen zwei Mal abgeschlossen hatte. Dennoch schob sie die Tür langsam nach innen auf. Hatte sie es in der Eile vielleicht doch vergessen? Sie hörte plötzlich ein Geräusch, ein Knarren, als würde jemand über den Parkettboden schleichen. Kein Zweifel, jemand war in der Wohnung. Sie wusste nicht recht, wie sie sich verhalten sollte, zog instinktiv ihre Pumps aus, legte sie sachte beiseite und versuchte einfach nur, sich irgendwie auf leisen Sohlen an das Geräusch heranzupirschen. Plötzlich sah sie ihn. Er stand in der Küche und fummelte in der Schublade mit den Küchenmessern. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Breite Schultern, schwarzes, sehr kurzes Haar. Ohne zu überlegen rannte sie los und sprang von hinten auf ihn drauf, schlang ihren Arm um seinen Hals und riss ihn nach hinten um. Durch ihr Gewicht war er dazu gezwungen, zwei Schritte nach hinten zu machen, verlor aber dann sofort die Balance. Sie schlugen rücklings auf dem Parkettboden auf. Blitzschnell drehte er sich um und wollte gerade zu einem Hieb ausholen.

»Du bist das? Wie bist du hier reingekommen, Lee, wieso hast du dir deine schönen, langen Haare abschneiden lassen?«

»Du hast mir vor zwei Wochen deinen Wohnungsschlüssel ins Konsulat nach Frankfurt geschickt, du sagtest, ich sei jederzeit willkommen, hast du das vergessen? Wolltest du mich erwürgen?«

Beatriz kannte Lee Batzorig erst vier Monate, hatte ihn aber nach der kurzen Zeit schon so lieb gewonnen, sodass sie vertrauensselig ihren Wohnungsschlüssel zu ihm nach Frankfurt geschickt hatte. Das war ihr durch den Schock beim Aufschließen der Wohnungstüre nicht gleich eingefallen. Außerdem hatte sie überhaupt nicht mit ihm gerechnet, denn sie hatten sich bisher nur an vereinzelten Wochenenden getroffen, was aufgrund ihrer Jobs nicht anders zu arrangieren war, und heute war erst Mittwochabend. Der Schock saß ihr immer noch in den Knochen. »Ist dir klar, was für einen Schrecken du mir eingejagt hast?«

»Entschuldige, ich wollte dich überraschen.«

»Die Überraschung ist dir wirklich gelungen.«

Sie standen vom Boden auf, Beatriz zupfte sich Rock und Poloshirt wieder zurecht. Durch den Aufschlag auf den Boden hatte sie sich eine leichte Prellung am linken Oberschenkel zugezogen, sie strich sich mit der Hand darüber, so als würde sie versuchen, dadurch den Schmerz zu lindern oder die Blutzirkulation anzuregen. Ihr Gesicht war immer noch schmerzverzerrt und ihre Wangen durch den Adrenalinschub gerötet. Sie wunderte sich darüber, dass Batzorig sie gar nicht fragte, ob sie sich denn weh getan hätte, auch machte er keinerlei Anstalten, sie in irgendeiner Form zu trösten. Vielleicht war das seine mongolische Art, dachte sie, oder vielleicht war er einfach nur ein harter Kerl, der eine schwere Kindheit hatte. Sein selbstständiges Erscheinen in ihrer Wohnung war zwar gründlich missglückt. Doch sie mochte diesen großen, schlanken, breitschultrigen Mann. Sie mochte sein asiatisches Flair und seinen leichten Akzent, wie ihn ein Chinese hat, der fließend Deutsch spricht, aber die Aussprache einfach nicht hundertprozentig hinbekommt. Sie mochte seinen kleinen Schnurrbart, und sie mochte an ihm auch die Tatsache, dass er Stil hatte. Er kleidete sich gut und hatte einen Job am chinesischen Konsulat in Frankfurt, er war ihre Kragenweite. Worin seine Arbeit dort genau bestand, wusste sie allerdings nicht.

»Ich könnte jetzt einen Begrüßungskuss gebrauchen«, sagte sie auffordernd.

Das ließ sich Batzorig nicht zwei Mal sagen, ging auf Beatriz zu, nahm sie in den Arm, drückte sie fest an sich und küsste sie ausgiebig.

»Wieso bist du überhaupt schon hier, es ist doch erst Mittwoch?«, fragte sie, als sich ihre Münder voneinander lösten.

»Ich hatte Sehnsucht nach dir«, antwortete er, schaute ihr dabei aber nicht in die Augen, sondern verstohlen zur Seite, »deshalb hab ich mir den Rest der Woche freigenommen.«

»Okay. Komm, lass uns ein Glas Wein trinken und dann gemeinsam unter die Dusche hüpfen.«

»Nein, geh du mal alleine duschen, danach machen wir eine Flasche Wein auf, unterhalten uns und lieben uns dann wild und leidenschaftlich in deinem Bett.«