Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mainbook Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Gefangen. Gefoltert. Gerettet. Gerade noch rechtzeitig sind Amelie und Björn Wagner aus den Händen eines psychopathischen Killers gerettet worden. Ihr Albtraum scheint zu Ende. In Wahrheit beginnt er gerade erst. Obwohl der Mörder in Haft ist und auf seine Verhandlung wartet, geht das Töten weiter …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

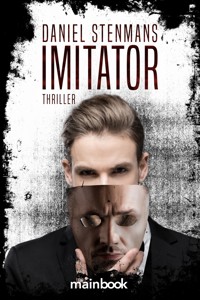

Daniel Stenmans

IMITATOR

Thriller

eISBN 978-3-911008-22-8

Copyright © 2025 mainbook Verlag

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Gerd Fischer

Coverdesign und Umschlaggestaltung: Florin Sayer-Gabor –

www.100covers4you.com

Unter Verwendung von Grafiken von Adobe Stock: Lightfield Studios

Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher:

www.mainbook.de

Inhalt

Der Autor

Das Buch

Prolog

Teil 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Teil 2

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Vor drei Monaten

65

Teil 3

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Epilog

Nachwort

Der Autor

Daniel Stenmans, Jahrgang 1979, verheiratet und Vater von zwei Kindern lebt mit seiner Familie in dem Wallfahrtstädtchen Kevelaer am unteren linken Niederrhein. Nach komödiantischen Theater-Stücken veröffentlichte er 2015 die E-Book-Reihe „Der Friedhofsänger“ und 2023 den Thriller „Komplize“ beim mainbook Verlag. Hauptberuflich arbeitet er als Leitung einer Kindertagesstätte in Kevelaer.

Das Buch

Eines Nachts läuft der Krefelder Kriminalkommissarin Sonja Krüger eine nackte, übel zugerichtete Frau vors Auto. Wie sich später herausstellt, ist sie Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Da sie unter Drogen gesetzt worden ist, kann sie keine Aussage machen.

Sonjas Kollege Springer kommen die Ähnlichkeiten zum Fall der „Bestie von Krefeld“ verdächtig vor. Doch Lutz Reinke sitzt seit Monaten im Gefängnis. Den Ermittlern kommt der Verdacht, ob sie es vielleicht mit einem Nachahmer zu tun haben könnten, der die Taten Reinkes nahezu perfekt imitiert.

Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, den die Ermittler eigentlich nur verlieren können.

Für meinen Vater.

Möge es dort, wo du bist, viele Bücher und tolle Geschichten geben.

Prolog

Bitte, schenk mir den Tod, dachte sie und kniff die Augen zusammen. Nicht mal eine Träne hatte die Chance, hervorzukommen.

Lass! Mich! Sterben!

Sie flehte einen Gott an, den es nicht gab.

Sie zitterte. Eine Gänsehaut überfiel ihren nackten Körper, dass sie das Gefühl hatte, ihre Haut würde jeden Moment zerreißen. Warmer Atem schlug ihr entgegen. Sie hustete, als sie ihn einsog. Würgte, als sie ihn roch. Stinkend und widerlich.

Der Mann legte sich auf sie. Warm, aber nicht wärmend. Sie wand sich innerlich. Äußerlich blieb sie ruhig. Gegenwehr hatte sie aufgegeben.

Sie spürte etwas Feuchtes an ihrem Hals, wie ein fleischiger Wurm. Seine Zunge zog ihre Bahnen. Malte ätzende Kreise auf ihre Haut. Sie ließ es geschehen.

Der Druck auf ihren Oberkörper ließ nach. Er setzte sich auf, hockte auf ihrer Scham. Kälte wehte über ihre Brüste.

Dann schnitt er sie entzwei.

Sie konnte nichts weiter tun als schreien. Eine Feuersbrunst brannte in ihrem Bauch. Sie kreischte. Wand sich hin und her. Auf einmal waren da wieder Tränen, sprudelten hervor und trübten ihren Blick.

Er hielt etwas in der Hand. Hoch erhoben über seinem Kopf.

Plötzlich ein Schrei. Weit entfernt, aber wütend. Laut. Wie eine Explosion. Der Druck auf ihrem geschundenen Körper verschwand. Er war fort, war aus ihrem Blickfeld gestürzt. Was war jetzt los?

Etwas krachte. Rechts von ihr. Dann Schuhgetrappel. Laute Rufe. „Polizei, keine Bewegung! Halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann! Und lassen Sie dieses … Ding … fallen!“

Sie entspannte sich, trotz des beißenden Feuers in ihrem Bauch. Was hatte der Mann ihr nur angetan? Sie wollte es nicht wissen. Sie wollte sterben.

*

Amelie Wagner hätte Erleichterung verspüren müssen, unbändiges Glück, gerettet worden zu sein. Doch stattdessen fühlte sie nichts. Sie war leer. Tot. Anders als gewünscht, aber dennoch tot.

Vor vierundzwanzig Stunden, als der Horror seinen Zenit erreicht hatte, war sie innerlich gestorben. Nun war dieser Albtraum vorbei, sagte man ihr. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. In Wahrheit löste der eine Albtraum nur einen anderen ab.

Teil 1

„Liebe ist Qual, Lieblosigkeit ist Tod.“

(Marie von Ebner-Eschenbach)

1

Der Wecker klingelte.

Seine Augen waren schon seit Langem geöffnet. Hatte er überhaupt geschlafen? Er konnte sich nicht erinnern. An keinen Traum. Dafür an viele Gedanken. Grausame, unheilvolle Gedanken.

Björn Wagner richtete sich auf und drückte die Ausschalttaste des Weckers. Die Ruhe war eine Wohltat. Er ließ sich zurück aufs Kissen fallen und wandte den Kopf zur Seite. Er war allein. Der Platz neben ihm gehörte Amelie, seiner Frau. Doch die hatte schon seit drei Monaten nicht mehr dort gelegen. Sie schlief in einem Krankenhauszimmer der Rheinischen Kliniken in Süchteln, Viersen. Auf der Station K 12. Dort, wo es viele wie sie gab. Traumatisierte Gewaltopfer. Misshandlung und Vergewaltigung, Folter und Qualen waren übereinstimmende Punkte in den Lebensläufen der Patienten.

Björn streckte die Hand aus und legte sie auf das Kissen, das Amelie gehörte. Es war kalt. Er streichelte den Stoff, zupfte eine Falte glatt, nahm die Hand zurück und legte sie wie die andere neben seinen Körper.

Er musste aufstehen. Duschen. Frühstücken.

Wie jeden Morgen …

Doch warum? Warum sollte er essen? Er bekam doch eh wieder Hunger. Und dann dieser Schmerz, wenn es wieder hinauswollte. Laut den Ärzten war alles verheilt. Dort, wo er ihn verletzt hatte. Mit dem Besenstil. Verheilt? Von wegen. Es tat weh, wenn er zur Toilette musste. So sehr, dass er sich eine Zeit lang geweigert hatte, überhaupt etwas zu essen.

Und warum sollte er sich waschen? Der Dreck, der ihm seit drei Monaten anhaftete, ließ sich nicht abwaschen. So sehr er auch schrubbte. Er roch das Blut, mit dem er besudelt gewesen war. Seines. Und ihres.

Björn schüttelte den Kopf. Er schloss die Augen, spannte jeden Muskel seines Körpers an. Seine Zehen, seine Finger, seine Fäuste. Seine Beine und Arme. Seinen Bauch. Er hielt die Spannung, zählte bis fünf und ließ langsam locker. Er wiederholte die Übung fünfmal und stand auf. Keine Entspannung ohne Anspannung, hatte ihm Volker Brinkmann verraten, sein Therapeut. Er hatte ihm diese Übung empfohlen.

Björn ging ans Fenster, zog die Jalousie in die Höhe. Die Sonne strahlte. Blauer Himmel. Er spürte ein Zucken um seine Mundwinkel. Ein Lächeln? Vielleicht war es auch nur ein nervöses Zittern gewesen. Wie das in seinem Augenlid, das ihn in den Wahnsinn trieb.

Björn ging in die Küche, machte sich einen Kaffee. Sein Blick fiel auf die leere Stelle hinter der Kaffeemaschine, wo vor drei Monaten noch ein schwerer, hölzerner Messerblock gestanden hatte. Der befand sich nun in der Asservatenkammer des Polizeipräsidiums inklusive Messer. Aber die waren in separaten Beweismittelbeuteln verstaut. Björn spürte noch immer das Gewicht in seiner rechten Hand, als seine Finger sich um die abgerundeten Ecken gelegt und den Messerblock angehoben hatten. Er hatte sich stark gefühlt …

Das Brodeln der Kaffeemaschine holte ihn zurück. In sein Leben danach. Sein Leben nach dem Tod. Da waren Amelie und er sich einig, auch wenn sie seit drei Monaten nicht ein Wort miteinander gewechselt hatten. Sie waren tot. Auch wenn ihr Herz noch schlug, ihr Blut noch pulsierte und ihr Hirn noch denken konnte, waren sie gestorben. Vor drei Monaten, als der Fremde in ihr Haus eingedrungen war und sie gequält hatte. Wie auch die anderen sechs Menschen zuvor.

*

Eine Stunde später saß er im Auto. Er fuhr von Forstwald, wo sie wohnten, Richtung St. Tönis, um über Vorst nach Süchteln zu kommen, einem Stadtteil von Viersen, in dem die Rheinischen Kliniken lagen. Fünfundzwanzig Minuten dauerte die Fahrt. Zeit genug, um sich Mut zu machen. Den brauchte er jedes Mal, um Amelie zu begegnen.

Vor drei Wochen hatte man ihn entlassen. Er galt nicht als geheilt, war weiterhin in therapeutischer Behandlung, aber man schätzte seine Genesung insofern als gut ein, dass er wieder nach Hause durfte. Amelie hingegen nicht. Sie hatte seit dem Wochenende vor drei Monaten nicht ein Wort gesprochen. Ein Umstand, der eine Genesung nicht gerade begünstigte.

Björn brauchte etwas länger als sonst, da er sich auf der L 475 hinter einem mit Rüben beladenen Traktor wiederfand, den er nicht überholen konnte. Sein Blick schweifte über die niederrheinische Landschaft. Satte, grüne Felder, dazwischen Kopfweiden in Reih und Glied, die ihre Äste aufrecht in den Himmel reckten. Wunderschön anzusehen, doch er empfand nichts. Ihm machte die Verspätung nichts aus. Amelie wartete nicht auf ihn. Zumindest machte sie nie den Anschein. Sie freute sich nicht, wenn er kam, war nicht traurig, wenn er wieder ging. Dennoch besuchte er sie jeden Tag. Für eine halbe Stunde. In der Zeit von zehn Uhr dreißig bis elf.

Björn fuhr auf das Klinikgelände. Die einzelnen Fachgebiete waren in separaten Häusern untergebracht und lagen im Schatten eines Waldes verteilt wie eine eigene kleine Siedlung. Er fuhr die Moersenstraße hinauf und Beklemmung erfasste ihn, als er die fast baumhohen Zäune passierte, an deren oberen Rand der Stacheldraht in weiten Schlaufen gedreht für Sicherheit sorgte. Hier waren die schweren Fälle untergebracht, abgeschnitten von der Außenwelt. Ob der, der sie heimgesucht hatte, auch hier eingeschlossen war?

Björn parkte seinen Mercedes direkt am Haus K 12. Der alte Teil des Gebäudes mutete wie ein herrschaftliches Gutshaus an, mit rotem Backsteinklinker versehen, während die Giebelspitzen weiß verputzt waren. Dazu hohe Kassettenfenster mit Rundbögen und weißen Rahmen. Der neuere Teil erinnerte Björn an ein Gefängnis, eine graue Plattenfassade – öde und steril – mit dunklen Fenstern, die wie die unzähligen Augen einer Spinne auf ihn herabblickten. Dich kriegen wir auch noch, schienen sie zu sagen.

Björn knetete das Lenkrad mit beiden Händen. Er atmete konzentriert ein und wieder aus, versuchte sich zu beruhigen. Sein Puls hämmerte in seinem Hals. Obwohl er nichts Besonderes erwarten durfte, machte ihn genau das jedes Mal fertig. Irgendwann musste Amelie doch mal sprechen. Oder ihn wenigstens erkennen.

„Heute sind Sie aber spät, Herr Wagner.“ Die freundlichen Augen von Schwester Barbara zwinkerten ihm zu, als er den Flur der Station im alten Teil des Gebäudes betrat.

Björn zog die Mundwinkel hoch. Lächeln funktionierte wieder. „Ein Trecker“, sagte er.

„Schön Sie zu sehen.“ Die kleine Krankenpflegerin war eine hübsche Person, dachte er nicht zum ersten Mal. „Ihre Frau ist im Aufenthaltsraum.“

„Danke.“

Schwester Barbara wandte sich ab. Björn ging weiter, blieb im Türrahmen stehen und schaute sich um. Amelie saß rechts vor einem der Fenster in einem Sessel und schaute hinaus. Wie immer. Sein Magen zog sich zusammen, seine Kehle verengte sich, sodass er für einen kurzen Moment das Gefühl hatte, keine Luft zu bekommen. Er versuchte, bewusst zu atmen. Zehn Sekunden. Maximal. Dann war es vorbei. Björn kannte es bereits. Eine solche Attacke überfiel ihn jedes Mal, wenn er Amelie sah.

Sie waren seit sieben Jahren verheiratet. Vorher waren sie schon eine ebenso lange Zeit ein Paar gewesen. Ein Traumpaar, wie ihre Freunde gemeint hatten. Weil bei ihnen einfach alles stimmte. Sie stritten sich nie. Natürlich waren sie mal verschiedener Meinung und diskutierten ihre unterschiedlichen Standpunkte vehement aus, aber nie waren sie dem anderen gegenüber unfair geworden. Sie hatten viele Gemeinsamkeiten, liebten die Natur, Musik und Sport. Sie unternahmen viel zusammen, aber auch getrennt. Neben einer gemeinsamen Clique hatte jeder auch einen eigenen Freundeskreis. Auch optisch waren sie wie füreinander gemacht. Beide waren groß, schlank, sportlich und gutaussehend. Amelie war eine jener Frauen, nach denen sich nicht nur Männer umdrehten. Eine Schönheit. Bis vor drei Monaten zumindest. Nun war sie nur noch ein Schatten der Frau, die Björn geheiratet hatte. Arme und Beine so dürr, dass Björn sie mit zwei Fingern umfassen könnte. Wenn er sich denn hätte überwinden können, sie zu berühren. Ihre Schulterknochen stachen spitz unter dem viel zu weiten T-Shirt hervor und ihre aufragenden Knie wirkten wie Lanzen. Ihre Wangen waren eingefallen, die Jochbeinknochen wie Dreiecke. Unter ihren Lidern waren dunkle Ringe zu erkennen und ihre früher strahlenden Augen überzog ein Schleier.

Er fasste Mut und betrat den Gemeinschaftsraum der psychiatrischen Station. Er steuerte auf seine Frau zu, blickte auf sie hinab, auf ihr mattes Haar, das am Scheitel begann, grau zu werden. Wie konnte jemand in so kurzer Zeit so altern?

Hallo zu sagen, kam ihm in den Sinn. Doch seine Lippen klebten aufeinander. Seine Zunge war ein lebloser Klumpen. Nicht mal räuspern konnte er sich.

Ihr Haupt legte sich in den Nacken. Eine Bewegung wie bei einem Roboter. Ihre Augen sahen ihn, und gleichzeitig auch nicht. Wenn sie sich freute, ihn zu sehen, war es nicht zu erkennen. Allerdings auch nicht das Gegenteil. Ihre Augen wiesen auf den Stuhl neben ihrem Sessel. Also setzte er sich und starrte wie sie aus dem Fenster. So saßen sie da. Schweigend. Sahen sich weder an noch berührten sie einander. Dass er da war, reichte aus. Wirkte sich vorteilhaft auf ihre Psyche aus, so die Einschätzung des Pflegeteams. Gerne hätte er mit ihr gesprochen. Leider fiel ihm nie das Geringste ein, was er hätte sagen können. Aber vielleicht konnte jedes Wort zu viel auch das Falsche sein.

Dabei wollte er doch wissen, wie es ihr ging. Ob sie schlafen konnte? Ob sie Albträume hatte wie er. Aß sie? Trank sie genug? Was machte ihre Therapie? Wie hieß eigentlich ihr Therapeut? Oder hatte sie eine Therapeutin? Björn schämte sich, dass er nicht mal das wusste. Sicher hatte er sie – oder ihn – kennengelernt. Aber er konnte sich nicht erinnern.

Die Minuten vergingen. Irgendwann erhob sich Björn, sah auf Amelie herab. Er wollte sie berühren, wenigstens ihre Schulter. Doch sein Arm ließ sich nicht heben, seine Finger blieben bewegungslos. Amelie blickte zu ihm auf. Sah sie ihn? Sie musste, da er direkt vor ihr stand, aber in ihren Augen tat sich nichts. Eine Bewegung ihres Kopfes mochte ein Nicken sein. Das nahm er zum Anlass, seine Mundwinkel hochzuziehen, die Augen kurz zu schließen und ebenfalls zu nicken. Als er die Augen wieder auftat, hatte Amelie ihr Gesicht bereits abgewandt. Das Lächeln, das er mit Mühe auf seinem Gesicht hatte entstehen lassen, verschwand. Er spürte, wie sich die Gesichtsmuskeln entspannten. Er stand auf und verließ den Gemeinschaftsraum.

Ohne sich umzusehen.

Das tat er nie.

2

„Sie will nach Hause.“ Thomas klang aufgebracht, als Sonja den Anruf entgegennahm.

„Was ist passiert?“

„Ich bin doof.“

„Na und?“

„Sie schreit hier alles zusammen.“ Sonja hörte ihre kleine Tochter im Hintergrund kreischen.

„Was ist denn passiert?“ Sonja stellte das Glas zurück auf den Tisch. Der Wein schwappte gefährlich hin und her.

„Sie darf nicht Paw Patrol hören.“

„Was?“

„Paw Patrol. Das mit diesen dämlichen Hunden.“

„Ich weiß, was das ist.“

„Ich hab sie schon eine Folge im Fernsehen schauen lassen. Danach war sie völlig aufgedreht. Hab sie nur mit Mühe und Not bettfertig machen können. Sie wollte eine CD zum Einschlafen hören. Paw Patrol. Ich sagte, dass das keine gute Idee ist und dann …“

Autsch!, dachte Sonja. Ihrer Tochter zu sagen, dass etwas keine gute Idee war, kam einer Kriegserklärung gleich.

„Seitdem hab ich Theater.“

„Dann lass sie es halt hören!“ Sonja war genervt. Sehnsüchtig sah sie ihr Weinglas an. Es rief nach ihr.

„Jetzt will sie nicht mehr.“

Sonja verdrehte die Augen, rieb sich die Stirn. „Und was soll ich jetzt tun?“

„Mami!“, heulte Maya im Hintergrund. „Ich will zu dir. Ich will zu meiner Mami.“

„Da hörst du’s!“ So hilflos hatte sie Thomas schon lange nicht mehr erlebt. „Sie will nach Hause. Komm sie bitte holen.“

„Echt jetzt?“

„Du hörst sie doch.“

„Ja, ja. Aber wenn wir ihr das jetzt durchgehen lassen, haben wir jedes Wochenende Theater. Wenn sie nächste Woche bei mir ist und ich was entscheide, was ihr nicht passt, dann ruft sie nach dir.“

„Mamiiii“, heulte Maya in das Schweigen hinein, das entstanden war.

„Ich komme.“ Resigniert nahm Sonja das Weinglas entgegen und nahm einen letzten Schluck.

„Was? Ich hab dich nicht gehört. Sie schreit so laut.“

„Ich komme.“ Sonja legte auf. Sie warf das Handy in die Kissen neben sich und stieß einen unterdrückten Fluch zwischen den Zähnen hervor.

Die Fahrt die Hülser Straße rauf nervte sie noch mehr als der Anlass. Die vierspurige Straße war mittig durch eine Straßenbahnlinie geteilt. Die Anwohner nutzten die außenliegende Spur als Parkspur, sodass Sonja nur die innenliegende Bahn nutzen konnte und sehr schleppend vorankam. Gott sei Dank waren nicht mehr viele Autos unterwegs. Als sie bei Thomas ankam, fiel Maya ihr in die Arme und heulte. Sonja war wütend, bemühte sich aber, die Fassung zu behalten. Sie packte ihre Tochter, stopfte sie in den Kindersitz und schnallte sie an. Gerade als sie sich über sie beugte, um die Gurte zu prüfen, fragte Maya: „Darf ich Paw Patrol gucken?“

Sonja richtete sich auf, sah sie an. „Bei dir piept’s wohl.“ Sie warf die Tür zu und erstickte so ein quälend-heulendes Papiiii!

Thomas trat mit Mayas gepackter Tasche heran. „Was ist jetzt?“

„Sie will Paw Patrol gucken. Ich hab nein gesagt.”

Thomas stöhnte genervt aus.

„Papi”, heulte Maya. „Ich will bei dir bleiben.“

„Was?“ Thomas und Sonja spien das Wort wie aus einem Mund hervor. Thomas‘ Blick ging zwischen seiner Tochter und seiner Noch-Ehefrau hin und her. Unschlüssig, weil er nicht wusste, was er jetzt tun sollte. Hektische, rote Flecken breiteten sich an seinem Hals aus.

„Dann lass sie hier!“

Sonja konnte nicht an sich halten und boxte Thomas gegen die Schulter.

„Spinnst du?“, stieß er aus.

„Ich glaube, du spinnst“, schrie Sonja. „Ich mach euer Spiel nicht mit. Ihr seid doch völlig gaga. Ich fahr nach Hause, Maya geht mit. Und nächstes Wochenende gehört sie dir.“

Sonja ließ sich auf den Fahrersitz fallen, zog die Tür zu, startete den Motor und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Im Rückspiegel sah sie Thomas stehen, der mit Mayas Tasche winkte. Scheiß drauf, dachte sie. Wird heute eben mal nicht Zähne geputzt.

Sonja und Thomas hatten sich vor einem dreiviertel Jahr getrennt. Zunächst war es eine Trennung auf Probe gewesen, doch der Weg zurück war ihnen verwehrt geblieben. Thomas wollte die endgültige Trennung. Sonja hätte gerne gesagt, dass sie sich noch eine Chance hätte geben wollen, aber das stimmte nicht. Insgeheim war sie froh, dass Thomas so entschieden hatte. Denn sonst hätte sie es tun müssen. Zu diesem Schritt wäre sie jedoch nicht bereit gewesen. Weil sie den Mut nicht gehabt hätte.

Sonja bremste an der roten Ampel des Straßenbahnübergangs an der Kreuzung Krefelder Straße, Ringstraße, die von oben betrachtet, wie ein Y aussah. Niemand war zu sehen. Auch gegenüber, an der Straßenbahnhaltestelle Am Schützengraben, wartete niemand. Als der Jingle von Antenne Niederrhein aus den Lautsprechern ertönte, platzten Sonjas Nerven. „Jetzt halt die Klappe!!!“

Eine Straßenbahn schoss ratternd an ihnen vorbei.

Maya verstummte.

Nichts war mehr zu hören, außer Sonjas Atmen. In ihren Schläfen hämmerte der Puls. Die Ruhe war ein Segen. Hinter ihr hielt ein Auto. Die Scheinwerfer blendeten sie über den Rückspiegel. Sonja bog ihn hoch. Das rote Licht der Ampel verlöschte und gab den Weg frei. Sonja blickte über die rechte Schulter, ob nicht jemand von hinter ihr aus dem linken Arm des Ypsilons, der Ringstraße, kam, und gab Gas.

„Scheiße!“, stieß sie aus, als eine nackte Frauengestalt blutend in den Lichtkegel stolperte.

3

„Herr Wagner?“

Die Stimme überfiel ihn im Flur. Björn wollte sie ignorieren, doch seine Beine blockierten wie von selbst. Er drehte sich herum. Eine großgewachsene Frau hielt mit wiegenden Schritten auf ihn zu. Ihre langen, blonden Haare waren zu einem lockeren Zopf zusammengefasst, der hin und her schwang. Sie hatte einen breiten Mund, große Augen und eine schmale, sichelförmige Nase. Sie kam ihm bekannt vor, doch ein Name fiel ihm nicht ein. „Ja, bitte?“

„Sie erinnern sich nicht?“ Sie lächelte ihn an und ließ dabei zwei Reihen weißer Zähne sehen.

„Nein …“ Björn zermarterte sein Hirn, auf der Suche nach einem Namen.

„Weymann“, sagte sie und hielt ihm die Hand hin. „Ich bin die Therapeutin Ihrer Frau.“

„Ach ja. Entschuldigen Sie bitte, Frau Weymann.“ Er erinnerte sich noch immer nicht, wollte aber nicht unhöflich sein.

„Schon in Ordnung.“ Sie verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Dadurch reckte sie ihm die Brust entgegen. „Hätten Sie kurz Zeit für mich?“

„Worum geht’s?“ Seine Stimme klang belegt, wie jemand, der gerade erst aufgestanden war.

„Lassen Sie uns in mein Büro gehen.“ Sie trat beiseite und wies den Flur hinauf. Er wollte nicht wieder zurück in Richtung Aufenthaltsraum. Er wollte nach Hause. Aber jetzt musste er erst noch dieser Frau folgen. Sie hielt ihm die Tür auf. Björn trat an ihr vorbei und schnupperte ihr Parfum. Sie roch betörend gut. Die Therapeutin schloss behutsam die Tür.

„Nehmen Sie doch bitte Platz.“

Björn setzte sich auf einen der zwei gepolsterten Aluminiumschwingstühle, die gegenüber dem Schreibtisch standen, und schlug die Beine übereinander. Frau Weymann drehte den anderen Stuhl so, dass sie ihm gegenübersaß. Auch sie hakte das linke über das rechte Bein, legte ihre Hände in den Schoß und blickt ihn offen an. „Wie geht es Ihnen?“

Björns Mund öffnete sich, es schmatzte leise. Seine Augen huschten umher, als suchte er etwas.

„Was überrascht Sie an meiner Frage?“

„Weil ich nie gefragt werde.“

„Von niemandem?“

„Von Herrn Brinkhaus. Aber das ist sein Job. Er muss mich das fragen.“

„Ihr Therapeut?“

„Ja.“

„Es ist auch mein Job. Aber bei mir wundert Sie das?“

„Ich spüre bei Ihnen ernsthaftes Interesse.“ Ihr Lächeln tat ihm gut. Es war warm. Beruhigte ihn. Ihr Lächeln machte sie ungemein attraktiv.

„Sonst niemand, der Sie fragt, wie es Ihnen geht?“

Björn zuckte mit den Schultern. „Meine Eltern rufen zwischendurch an. Aber auch bei ihnen … Sie fragen, weil sie es müssen. Und ich sage ihnen, was sie hören wollen. Eben dass es mir gut geht.“

„Stimmt es denn nicht?“

Björn zögerte. „Eine andere Antwort könnten sie nicht verkraften.“ Björn schwieg einen Moment. „Ich denke, das kann niemand. Niemand kann verstehen, wie das ist, mit einem Besenstil vergewaltigt zu werden, während das Blut deiner Ehefrau auf dem eigenen Körper trocknet.“

Auch wenn Björn der Meinung war, dass es ihr nicht leichtfiel, wandte Frau Weymann den Blick nicht ab. „Nein, ich denke, das versteht keiner.“

„Auch Sie nicht.“

„Nein.“

„Also, wie soll ich Ihnen, meinen Eltern oder wem auch immer erklären, wie es mir geht? Das kann ich nicht mal mir begreiflich machen.“

Nach einem kurzen Moment des Schweigens, erhob Björn sich. „Wenn Sie mich nun entschuldigen möchten. Ich muss los.“

„Was haben Sie vor?“

„Was man so macht. Einkaufen, kochen, essen. Aufräumen.“

„Das klingt gut.“

„Das sagt Herr Brinkhaus auch.“ Björn schaute auf die Uhr. „Es ist jetzt elf Uhr zweiundzwanzig. Eigentlich wäre ich schon auf dem Heimweg. Oder beim Einkauf. Meistens gehe ich zum Lidl hier in Süchteln. Zuhause koche ich. Nach dem Essen mache ich einen Spaziergang. Zum Wildgehege hinterm Forsthaus. Anschließend gehe ich wieder nach Hause. Und putze. Gegen sechzehn Uhr trainiere ich eineinhalb Stunden. Danach bereite ich mir das Abendessen zu. Anschließend mache ich es mir auf der Couch bequem und schaue fern oder versuche zu lesen. Gegen zweiundzwanzig Uhr gehe ich dann ins Bett.“

„Ein Tag im Leben von Björn Wagner.“

Es klang wertfrei, aber trotzdem – oder gerade deswegen – ärgerte es ihn. „Ganz recht. Einer wie der andere.“

„Tatsächlich?“

„Rituale sind wichtig.“

„Sagt Herr Brinkhaus?“ Frau Weymann hob die Augenbrauen.

„Ja.“

„Da hat er recht.“ Sie lächelte. Björn entspannte sich. Ihm war gar nicht aufgefallen, wie angespannt er gewesen war. „Aber passen Sie auf! Es ist ein schmaler Grat zwischen Ritualen und Zwanghaftigkeit.“

„Hab ich eine Wahl?“

Frau Weymann schwieg.

Björn neigte sich vor. „Was wollen Sie von mir?“

„Ich frage mich, warum Sie sich einen externen Therapeuten gesucht haben?“

„Ich wurde entlassen.“

„Das ist richtig. Nichtsdestotrotz hätten Sie weiter herkommen können, um therapeutisch begleitet zu werden. Oder Sie hätten sich an eine unserer Ambulanzen des LVR wenden können oder an eine unserer Tageskliniken. Stattdessen suchen Sie sich einen eigenen Therapeuten.“

„Ist das verboten?“

„Nein, natürlich nicht, aber …“

„Es schien mir besser so. Erklären kann ich es nicht. Ich dachte, es macht Sinn, wenn meine Frau und ich … Ich meine … Dass wir nicht von denselben … Ich meine … Wir erzählen Dinge …“

„Es besteht auch hier eine Schweigepflicht.“

„Schon, aber … Herrgott, ich kann es nicht erklären. War so ein Gefühl. Was soll das denn jetzt?“

Frau Weymann zog die Brauen zusammen, zwei Falten auf ihrer Stirn entstanden wie fettgedruckte Anführungszeichen. „Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Wagner. Ihre Frau ist nun seit drei Monaten hier. Ich dringe nicht zu ihr durch. Sie hat noch nicht einen Ton gesagt.“

„Mit mir spricht sie auch nicht.“

„Das weiß ich. Aber vielleicht sprechen Sie mit mir? Erzählen Sie mir, was an diesem Wochenende geschehen ist.“

„Ich habe bereits erzählt, was geschehen ist. Der Polizei. Ihren Kollegen. Lesen Sie die Akten!“

Frau Weymann winkte ab. „Das hab ich. Sehr aufmerksam sogar. Aber es spiegelt nicht wider, was wirklich geschehen ist. Kommen Sie zu mir in die Therapie! Lassen Sie mich Ihnen und Ihrer Frau helfen. Und vielleicht finde ich in dem, was Sie erzählen, den Schlüssel, um die Tür zu Ihrer Frau zu öffnen.“

Björn musterte sie. In ihrem Gesicht las er Aufrichtigkeit. Not in ihren Augen. Weil sie keine Ahnung hatte, wie sie fortfahren sollte? Er wollte Amelie helfen. Natürlich. Aber wollte er alles erzählen?

„Was denken Sie?“

Björn zuckte mit den Schultern.

„Sie haben Angst.“

„Vielleicht. Ich weiß nicht.“

„Wovor?“

Seine Arme fuchtelten durch die Luft, als wollte er etwas greifen, das nicht da war. „Wenn ich das wüsste.“ Frau Weymann setzte an, etwas zu sagen. Björn hob die Hand. „Wissen Sie, das, was da passiert ist … Es ist unaussprechlich. Würden Sie mir sagen, dass Sie in Ihrem Job schon eine Menge gehört haben, würde ich Ihnen glauben. Aber sicher war nichts so entsetzlich, wie das, was meine Frau und ich durchleben mussten.“

Frau Weymann leckte sich über die Lippen. Sie schluckte, rückte sich in ihrem Stuhl zurecht und neigte sich vor. „Lassen Sie es uns probieren. Denken Sie wenigstens drüber nach, okay!?“

„Okay.“

4

Sonja glaubte nicht, was sie sah. Eine Frau, ungefähr Mitte zwanzig. Die Haare fielen ihr strähnig ins Gesicht. Es sah aus, als wären sie nass. Sie mochte blond, konnte aber auch brünett sein. Das war bei den Lichtverhältnissen nicht zu erkennen. Ihre Beine schwankten unter ihrem Leib, sie ging wie betrunken. Ihre Arme baumelten leblos neben ihrem Körper. Die Frau wandte sich ihnen zu, hob den rechten Arm, um ihre Augen gegen das grelle Licht zu schützen. Sie war völlig unbekleidet. Am Hals wies sie einen Schnitt auf, aus dem Blut hervorsickerte und ihren bleichen Oberkörper mit grellroten Linien überzog.

Der Fahrer hinter ihnen hupte, riss Sonja aus ihrer Starre.

„Mami, was hat die Frau?“

„Ich weiß nicht, Mausi.“ Sonja drehte sich herum und lächelte ihre Tochter an. Sie hoffte, dass Maya ihre eigene Angst nicht spürte. Sie legte ihr eine Hand an die Wange und streichelte sie mit dem Daumen. „Mami geht jetzt zu der Frau. Vielleicht kann ich ihr helfen. Du bleibst schön hier sitzen, okay?“

Maya nickte zögerlich.

Wieder ertönte die Autohupe. Sonja öffnete die Tür und stieg aus. Sie spürte ein Zittern in den Beinen. Sie hatte Angst. Sie hätte sich besser gefühlt, wenn sie ihre Pistole am Gürtel getragen hätte. Doch die ruhte im Stahlspind des Polizeipräsidiums und hatte wie sie selbst eigentlich Wochenende. Sonja hielt sich an der Tür fest, sah sich um. Es war niemand zu sehen. Nur die nackte Frau vor ihnen in der Mitte der Fahrbahnkreuzung.

„Hey! Wat is? Et is grün”, rief der Fahrer des Wagens hinter ihr.

„Seien Sie ruhig!”

„Spinnste oder wat?” Sonja hörte eine Autotür zuschlagen. Der Mann tauchte neben ihr auf. „Wat soll der Scheiß?“, stieß er aus. Er starrte geradeaus und ein undefinierbarer Laut entrang seiner Kehle. „Wat zur Hölle …?“ Sonja drehte sich zu ihm herum.

„Sehen Sie mich an!“

„Wat?“

„Sie sollen mich ansehen!“ Es fiel ihm schwer, den Blick von der nackten, blutenden Frau zu nehmen. Entsetzen lag in seinem Blick. Sein Mund stand offen. Ein Speichelgitter spannte sich von Lippe zu Lippe. Die Frau stand taumelnd wie eine Schreckgestalt im Scheitelpunkt der Kreuzung, angestrahlt von den Lichtern der Straßenlaternen wie in einem grotesken Theaterstück.

„Ich bin Polizistin. Ich geh zu ihr. Haben Sie eine Decke oder ähnliches im Wagen?“

„Wat?“

„Eine Decke?“, schrie sie.

Der Mann nickte apathisch. Sonja wies den Mann an, sie zu holen. Da er sich nicht bewegte, drückte sie ihn in Richtung seines Wagens. Sonja duckte sich und warf einen Blick ins Innere ihres Autos. Maya sah sie mit großen Augen an.

„Alles gut, Mausi?“ Maya nickte. „Okay. Bleib schön hier sitzen! Ich geh jetzt zu der Frau. Hab keine Angst!“ Maya schüttelte den Kopf. Sonja sah sich um und entdeckte ein zerknittertes Conni-Pixie-Buch auf dem Boden. Sie nahm es aus dem Fußraum und gab es ihrer Tochter. „Hier. Vielleicht schaust du es dir an?“

„Conni lernt schwimmen“, sagte Maya enttäuscht. „Ich möchte das mit dem Reiten.“

„Das hab ich nicht.“

„Aber …“

„Maya, bitte! Du musst Mama jetzt helfen! Sieh dir das an, okay!?“

„Okay.“

Sonja gab ihr einen Kuss auf die Stirn und schälte sich aus dem Auto. Der Mann war mit einer Decke zurückgekehrt. Sie roch nach nassem Hund. Sonja rümpfte die Nase. „Bleiben Sie hier und warten Sie, bis ich Ihnen ein Zeichen gebe!“

„Soll ich sonst wat tun?“

„Ja. Rufen Sie meine Kollegen! Und einen Rettungswagen. Schildern Sie denen, was los ist!“

Der Mann zog zitternd sein Handy hervor.

Sonja wandte sich ab. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten und lockerte die Finger wieder. Sie machte einen unsicheren Schritt auf die Frau zu, die Sonja noch nicht bemerkt zu haben schien. Sie taumelte zur Seite, verlor den Halt und stürzte auf ein Knie. Sonja kam langsam näher.

Was war nur mit ihr los? Sie war verletzt. Das war das eine. Aber warum stolperte sie nackt durch die Gegend? Vielleicht stand sie unter Drogen? Alkohol allein war es nicht. Die Frau schaffte es nicht, wieder aufzustehen. Sie legte eine Hand auf die Wunde an ihrem Hals. Mit den Fingern kratzte sie an den Wundrändern, riss sie dadurch noch weiter auf. Sie ächzte und weiteres Blut rann über ihre Brust.

Sonja zwang sich, sie anzusprechen. „Hallo?“

Der Kopf der Frau neigte sich in die Höhe. Ihre Augen kullerten umher wie zwei betäubte Murmeln. Ihr Mund stand offen, als wollte sie etwas sagen. Doch Sonja konnte nichts verstehen.

„Mein Name ist Sonja. Ich bin von der Polizei. Ich komme näher. Haben Sie keine Angst.“

Die Frau reagierte nicht auf ihre Worte. Je näher Sonja kam, desto mehr konnte sie von der Frau erkennen. Die Wunde an ihrem Hals war nicht die einzige Verletzung. Ihr Oberkörper war übersät mit kreisrunden Brandwunden wie von einer Zigarette, einige schwarz, andere rotnässend. Aus der Entfernung hatten sie wie Muttermale ausgesehen, aber aus der Nähe machte die Frau den Eindruck, als wäre sie gefoltert worden und aus Guantanamo geflohen. „Hören Sie mich?“

Die Frau hielt in ihren Bewegungen inne, die wie ein sphärischer Tanz wirkten. Sie lauschte. Ihre Augen hefteten sich auf Sonja.

„Das ist gut. Sehen Sie mich an!“ Sonja versuchte sich an einem Lächeln. „Wie heißen Sie?“

Die Frau öffnete den Mund und schrie. Voller Entsetzen. Ein Laut, mehr Tier als Mensch. Sonja sprang zurück, riss die Arme in die Höhe. „Alles gut.“

„Mamiii“, hörte Sonja wie aus weiter Ferne ihre Tochter rufen. Sonja legte den Kopf zur Seite, sie wollte der Frau nicht den Rücken zuwenden. „Mama geht‘s gut, Mausi.“

„Ich pass auf“, hörte Sonja eine männliche Stimme sagen. Das war der Typ aus dem anderen Auto. „Keine Angst!“

Aus den Augenwinkeln sah Sonja, dass hinter ein paar Fenstern des vierstöckigen Mehrfamilienhauses linkerhand vereinzelte Lichter angingen. Sie kümmerte sich nicht darum. Die Frau kniete nun mit beiden Beinen auf der Straße, ihr Oberkörper zuckte vor und zurück. Sonjas Füße tasteten sich Zentimeter um Zentimeter über den Asphalt heran.

„Hey! Wat soll dat Palaver mitten in’er Nacht?“, brüllte eine männliche Stimme über die Straße. „Schluss jetz, sons ruf ich die Polente!“

Sonja ignorierte den weiteren Zuschauer.

„Haben Sie keine Angst!“ Die Frau reagierte nicht. Ihr Kopf war vorgeneigt und ihre Haare baumelten wie ein verfilzter Vorhang vor ihren Augen. Sie summte. „Wie gesagt, ich heiße Sonja. Wenn Sie können, sagen Sie mir doch Ihren Namen.“ Außer dieses Summen war von der Frau nichts weiter zu hören. „Ich lege Ihnen jetzt meine Hand auf die Schulter. Erschrecken Sie bitte nicht!“

Die Frau blieb regungslos. Sollte Sonja es wirklich wagen, die Fremde zu berühren? Sie streckte die Hand aus. Ihre Finger zitterten. Ihr Mund war trocken, ihr Hals kratzte. Dann berührten ihre Fingerkuppen die kalte Haut. Ein Schweißfilm bedeckte ihren Körper.

„Ich bin es, Sonja. Alles wird gut.“ Die Schulter der Frau war eiskalt. Sonja ging neben ihr in die Hocke. Sofort schmiegte sich die Fremde an sie. Sonja hielt den Atem an, schloss die Augen. Sie hoffte, jetzt nicht von ihr attackiert zu werden. Sonja suchte den Mann mit der Hundedecke. Sie hob den Daumen. Der Mann hielt die Decke vor sich wie ein Torero seine Muleta. Er strauchelte über einem Schienengleis der Straßenbahn, stolperte, fing sich wieder und kam näher.

„Hören Sie mich?“, fragte Sonja die Frau. Als Antwort erklang nur das Summen.

Der Mann reckte ihr vorsichtig die Decke entgegen. Sonja nahm sie.

„Ich lege Ihnen jetzt eine Decke um die Schultern. Okay? Erschrecken Sie bitte nicht.“

Keine Reaktion. Die Decke stank. Sie musste würgen. Hoffte, dass die Frau so schlecht riechen, wie sie hören konnte. Vorsichtig legte sie der Fremden die Decke über die Schultern. Instinktiv griffen ihre Hände nach dem Saum und zurrten ihn um ihren Hals zusammen. Sie unterbrach ihr Summen, ließ einen Laut des Wohlbehagens erklingen und atmete auf.

Aus der Ferne hörte sie das Martinshorn eines Krankenwagens. Kurz darauf das bekannte An- und Abschwellen einer Polizeisirene. Gleich würde die Verstärkung eintreffen und sie konnte Maya endlich nach Hause bringen.

Der Schlag traf sie unvermittelt. Ein spitzer Ellbogen gegen ihren Hals. Dann erst hörte Sonja den Schrei. Wütend und wild, wie von einem Tier. Die Frau schoss in die Höhe. Sonja taumelte. Hielt sich den Hals, röchelte. Schmerzen explodierten in ihrem Rücken. Ein weiterer Schlag hatte sie getroffen. Spitz und stechend. Sonja ging zu Boden. Es hagelte Schläge und Tritte. Gegen ihren Kopf, ihren Oberkörper. Sonja versuchte sich zu schützen, rollte sich zur Seite, doch die Angreiferin schien überall zu sein.

Die entsetzten Schreie ihrer Tochter drangen wie aus weiter Ferne an ihr Ohr. „Mami! Mami! Steh auf! Lass meine Mami in Ruhe!!“

Der Angriff ebbte ab, ein letzter Fußtritt, mehr ein Streifen. Im Schein der Autolichter waren zwei Menschen in einem Kampf miteinander verbunden. Der Mann hatte die Fremde von hinten gepackt und sie von Sonja weggerissen. Sie strampelte mit Armen und Beinen.

Sonja versuchte aufzustehen. Sie hatte Schmerzen. Ihre Arme zitterten, als sie sich auf dem Asphalt abstützte. „Lassen Sie sie nicht los!“, stöhnte sie, glaubte aber nicht, dass der Mann sie gehört hatte.

Ein Schrei des Mannes ertönte. Er hatte die Frau losgelassen und hielt sich beide Hände vors Gesicht. Er taumelte zwei Schritte zur Seite, ging in die Knie. Die Frau hockte auf der Straße und fixierte abwechselnd Sonja und den Mann, so schnell, dass ihre Haare durch die Luft peitschten. Sonja musste aufstehen, um sich wehren zu können. Die Fremde war auf einem Tripp und nur der Teufel wusste, zu was sie fähig war.

Ein Schuss krachte.

Sonja erschrak, riss die Hände in die Höhe. Die Frau kauerte auf der Straße, als versuchte sie, in den Asphalt zu kriechen.

Stille. Sogar das Heulen des verletzten Mannes mit der Hundedecke verstummte.

„Polizei!“, raunte jemand. „Keine Bewegung.“

„Mein Name ist Sonja Krüger. Ich bin Kommissarin der Kripo Krefeld. Erlauben Sie mir, Ihnen meinen Ausweis zu zeigen?“

„Aber bitte langsam, Frau Kollegin!“

Sonja nickte. Sachte nahm sie ihr Portemonnaie aus der Hosentasche, kramte ihren Dienstausweis hervor und hielt ihn mit ausgestrecktem Arm in die Höhe.

Der Polizist kam näher. Die Mündung seiner Walther P99 richtete er auf den Boden. Im Hintergrund konnte Sonja den Streifenwagen erkennen. Hinter der geöffneten Beifahrertür stand ein weiterer Polizeibeamter, ebenfalls mit gezogener Pistole.

Der Erste nahm ihren Ausweis entgegen. „Vielen Dank. Bitte stehen Sie auf!“ Er hielt ihr den Arm hin. Sonja griff danach und ließ sich aufhelfen. „Was ist hier los, Frau Kommissarin?“

Sonja fasste in zwei, drei Sätzen die unwirklich erscheinende Szene zusammen.

Der Rettungswagen traf ein, die Sanitäter sprangen auf die Straße und warteten auf ein Zeichen, dass alles sicher war. Der Polizist hob die Hand und die Herren in orangefarbener Kluft rannten herbei. Einer schaute nach dem Mann mit der Hundedecke, der andere ging neben der Frau in die Knie. Dieses Mal blieb sie ruhig, wankte mit dem Oberkörper nur vor und zurück.

„Sie steht unter Schock“, sagte der Sanitäter, der bei der Frau hockte. „Wir nehmen sie besser mit.“

„Aber schnallen Sie sie fest! Sie ist unberechenbar.“ Sonja rieb die Stelle an ihrem Hals, wo sie der Ellbogen getroffen hatte. Sie zog ihr Handy hervor.

„Was machen Sie?“, fragte ihr Kollege.

„Ich rufe meinen Mann an, dass er meine Tochter holen kommt.“ Das wird ein Spaß, dachte Sonja bitter, während sie darauf wartete, dass Thomas abnahm. Sie ging zum Auto, um nach Maya zu sehen. Sie weinte und rief nach ihr. Als sie dort ankam, nahm Thomas ab.

„Was ist nun schon wieder?“

5

Sein täglicher Einkauf lief immer nach dem gleichen Muster ab. Björn rief die Chefkoch-App auf seinem Smartphone auf und öffnete die Empfehlung des Tages. Egal, was es war, er kochte es. Heute stand ein Brokkoli-Nudel-Auflauf auf dem Plan. Er betrachtete das beigefügte Foto eines Users, las die Zutatenliste und hoffte, dass es so gut schmeckte, wie es klang.

Auf dem Weg nach Hause hielt er wie immer beim Lidl-Markt in Süchteln und besorgte sich alles, was er für sein Abendessen benötigte. Wieder zuhause verstaute er die Einkäufe in den Schränken der luxuriösen Küche und setzte sich anschließend auf das ausladende Designer-Sofa im Wohnzimmer, das wie das Interieur eines exklusiven Möbelhauses anmutete. Vor dem Wochenende, das ihr Leben in einen Albtraum verwandelt hatte, kam zweimal die Woche eine Putzfrau und machte sauber. Seither war es Björns Aufgabe und er erfüllte sie akribisch. Er wollte niemanden mehr in seinen vier Wänden haben.

Amelie und er wohnten hier seit fünf Jahren. Forstwald galt als eine gute Wohngegend. Eingebettet in eine der größten Waldflächen Krefelds, die dem Ortsteil seinen Namen gab, waren die meisten Häuser samt Grundstücke hochpreisig. Der im 19. Jahrhundert künstlich auf einer unfruchtbaren Heidefläche angelegte Wald lieferte den Anwohnern, was sie suchten: Ruhe und Abgeschiedenheit. Für ihre Hundertsechzig-Quadratmeter-Bungalow-Villa mit fünfhundert Quadratmetern Grundstück, schmiedeeisernem Tor und einer geschwungenen Auffahrt, die an die Fernsehserie Hart aber herzlich erinnerte, hatten sie damals neunhunderttausend Euro hinlegen müssen, und nochmal die Hälfte für die Inneneinrichtung. Aber an Geld hatte es ihnen noch nie gemangelt. Amelie war eine erfolgreiche Werbetexterin und Björn war Anwalt in einer gutgehenden Wirtschaftskanzlei.

Nicht zum ersten Mal stellte er sich die Frage, wie sie diese ganze Scheiße wieder hinkriegen sollten. In Hollywood-Filmen konnten solche Dramen überwunden werden und die Protagonisten kehrten irgendwann zu einem einigermaßen normalen Leben zurück. Doch in der Wirklichkeit? Niemals würde er diese Bilder aus seinem Kopf kriegen. Niemals die Schmerzen vergessen. Die Tränen, all das Blut. Es war auf ewig ein Teil von ihm. So wie es auch ein Teil von Amelie sein würde. Da half keine Therapie der Welt.

Klar, er konnte versuchen, mit dieser Therapeutin über den Horror zu reden. Aber das Reden würde es nicht ungeschehen machen.

Etwas kitzelte seine Wange. Björn langte mit der Hand dorthin und wischte eine Träne fort.

*

Björn stand in der geräumigen Küche an der Kochinsel und trennte die Brokkoli-röschen vom Strunk. Zwischenzeitlich schaute er auf sein Handy, um nachzulesen, wie die nächsten Schritte aussahen.

Kochen hatte nie zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Früher war dies in der Regel etwas gewesen, um das sich Amelie gekümmert hatte. Manchmal hatten sie auch gemeinsam gekocht. Jetzt lernte er diese Tätigkeit zu schätzen. Etwas zu tun zu haben half, das Gewesene zu verarbeiten. Außer wenn er einen Gegenstand zur Hand nahm, der ihn an den Albtraum erinnerte. Wie den Fleischhammer, als er vor zwei Tagen Schnitzel klopfen musste. Dann brach ihm augenblicklich der Schweiß aus und er musste sein Tun unterbrechen.

Viele Dinge in diesem Haus waren mit bösen Erinnerungen behaftet. Die meisten Menschen hätten das Haus, nachdem was Amelie und er erlebt hatten, sicher verkauft. Er hatte auch darüber nachgedacht. Doch er glaubte, dass es ihm half, das Geschehene zu verarbeiten, indem er sich dem Horror stellte. Wieder und immer wieder.

Manche Dinge konnte er meiden. Wie die Badewanne. Er würde wohl nie wieder ein Bad nehmen. Zu schrecklich war die Erinnerung an das, was der Eindringling mit Amelie in der Badewanne gemacht hatte. Und Björn hatte zusehen müssen. Aber er musste ja nicht baden. Er konnte duschen.

Von manchen Dingen allerdings konnte er sich nicht fernhalten. Wie der Küche. Hier hatte er wohl die schlimmsten Schmerzen seines Lebens erfahren. Die Küche konnte er nicht meiden. Vielleicht war das ein Grund, warum er darauf bestand, täglich zu kochen. Um sich seinen Dämonen zu stellen. Dass der Schrecken von Mal zu Mal kleiner würde.

Er zitterte auch nicht mehr so, wenn er an der Kochinsel stand. Auch der Geruch nach verbranntem Fleisch – seinem Fleisch – war nicht mehr so intensiv wie noch vor ein paar Wochen. Er wusste, dass er es nicht wirklich roch. Dass es nur eine Einbildung war, die ihm sein gebeutelter Verstand bescherte. Aber das machte es nicht besser.

Björn hielt in der Bewegung inne. Seine Augen hefteten sich auf seine rechte Hand, die das kleine Schälmesser mit der krummen Klinge hielt. Er öffnete die Finger, balancierte auf ihnen den Griff des Messers. Betrachtete die Brandnarben. Lebenslinie, Kopflinie, Schicksalslinie … Alle waren sie angeblich dazu in der Lage, etwas über ihn auszusagen, ihm seine Zukunft zu prophezeien. Nun lagen sie unter einem wilden Narbengewebe verborgen oder wurden von demselben zerteilt. Was das wohl zu bedeuten hatte? Dass er keine Zukunft mehr besaß? Bereits Tod war?

Seine Finger schlossen sich fest um den Griff des Schälmessers, bis die Knöchel schmerzten und die Haut weiß glänzte. Beruhige dich, sagte er sich, schüttelte sich und konzentrierte sich wieder auf das Rezept seines heutigen Abendessens.

Als er fertig war und der Auflauf im Ofen dampfte, wandte er sich der nächsten seiner täglichen Aufgaben zu. Das Putzen. Er reinigte nie das ganze Haus. Immer nur einen Raum ihres Hundertsechzig-Quadratmeter-Lebensraumes. Björn trat an den freistehenden Kühlschrank heran und nahm einen Zettel in die Hand, den er mit einem Magnet daran festgeklemmt hatte.

Heute war die Gästetoilette an der Reihe.

Björn hatte sich eine Liste mit allen Räumen gemacht, die er Tag für Tag abarbeitete. Sobald er einen Raum geputzt hatte, hakte er ihn ab, sodass er sicher war, welchem Raum er sich am nächsten Tag zu widmen hatte. Wenn er am Ende seiner Liste angekommen war, begann er wieder von vorne. Gestern war der Flur an der Reihe gewesen. Es war ihm nicht leichtgefallen. Denn dort hatte ihr Albtraum begonnen. Der Haken, den Björn gestern in das freie Kästchen gemalt hatte, war krakelig.

Das Gästeklo war heute dran.

Welche grausamen Gedanken mochten einen überfallen, während man eine Toilette putzte? Einen argloseren Raum konnte es doch gar nicht geben. Doch auch auf diesen vier Quadratmetern versteckten sich gemeine Dämonen, die Björn mit spitzen Krallen in den Nacken hackten.

Während er das Waschbecken auswischte, hörte er den Rumms zum ersten Mal. Er versuchte ihn zu ignorieren. Er wusste, dass das Geräusch nicht wirklich war. Als er mit dem Lappen über den Spiegel wischte, rummste es ein zweites Mal. Allmählich setze das Zittern in seinen Knien ein. Und als er mit dem Mikrofasertuch über die schmale Fensterbank wischte, auf der Amelie allerhand Fläschchen, Cremes und Tübchen abgestellt hatte – die weniger dem Nutzen, als der Optik dienten –, rummste es ein drittes Mal und Björn bekam keine Luft mehr. Er öffnete den Mund, röchelte. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Flimmernde Sterne tanzten vor seinen Augen. Er musste sich setzen.

Er ließ sich auf den geschlossenen Klodeckel nieder, als der Fremde mit einem Mal die Tür aufriss und sein bärtiges Gesicht ihn angrinste.

„Hier bist du, kleiner Mann!“ Die Augen des Eindringlings waren kaum zu erkennen. Die Stirn des Fremden war so vorgewölbt, dass seine Augen im Schatten lagen. Es hätte Björn nicht gewundert, wenn er gar keine Augen gehabt hätte, sondern nur zwei schwarze Murmeln. „Musst du mal?“

Björn war nicht dazu in der Lage, etwas zu sagen. Er starrte den Fremden mit offenem Mund an. Seine Unterlippe zitterte. Seine Augen schienen mit Gas gefüllt und drohten aus ihren Höhlen zu ploppen.

„Raus!“

Björn war außer Stande, sich zu bewegen.

„Raus, hab ich gesagt.“

Björn konnte nicht einen einzigen Muskel bewegen. Sofort krachte die Faust des Mannes auf seine Lippen. Blut sickerte hervor, als sie platzten. Björn leckte es auf. Dieselbe Hand, die ihn geschlagen hatte, griff in seine Haare und zerrte seinen Kopf in die Höhe. Björn folgte der Gewalt.

Der Mann zerrte Björn aus der kleinen Kammer. „Wolltest dich verstecken … Was bist du nur für ein Held. Lässt deine Kleine zurück, um dich wie ein Waschlappen auf dem Klo zu verstecken. Was glaubst du, denkt sie, wenn sie das erfährt? Dass du ein jämmerlicher Feigling bist? Oder wird sie Verständnis haben, dass du dich deiner Angst ergeben hast?“

Björn wusste, dass der Mann auf all seine bösartigen Fragen keine Antworten erwartete. Dafür ging dieses grausame Spiel schon zu lange. Also sagte er nichts, sondern ließ sich von dem Fremden durch sein eigenes Haus stoßen. Der Kerl rempelte ihn gegen Wände, Türrahmen, Schränke. Björn nahm alles hin. Im Flur stolperte er über den gusseisernen Schirmständer. Der fiel scheppernd zu Boden und verteilte eine Reihe Schirme auf den Fliesen. Björn landete neben einem mit funkelnder, metallener Spitze. Er sah sich schon seine Hand danach ausstrecken, als die groben Hände des Teufels ihn wieder lachend in die Höhe rissen. „Denk nicht mal dran, kleiner Mann!“

Zu guter Letzt schubste er ihn durch die Schlafzimmertür. Gefolgt von einem Tritt. Björn landete auf dem Boden, versuchte sich vergebens mit den Händen abzufangen. Sein Gesicht schlidderte über den Teppich, es brannte.

„Steh auf!“

Björn kam zitternd hoch. Sein Blick fiel auf Amelie. Sie lag nackt auf ihrem Ehebett. Ihre Augen starrten in Tränen schwimmend zur Decke, ihr Mund zitterte. Arme und Beine waren gespreizt. Als Björn den Blick abwandte, hatte der Eindringling bereits seine Hosen heruntergelassen.

Björn musste zusehen.

6

„Schlaf ein bisschen!“ Sonja setzte sich neben Maya auf den Rücksitz und legte einen Arm um sie. Es dauerte nicht lange, da fielen Mayas Augen zu und sie begann, leise zu schnorcheln. Sonja holte ihr Handy hervor und aktivierte das Display. Es war zweiundzwanzig Uhr achtundfünfzig. Thomas musste jeden Moment hier sein. Sonjas Magen zog sich zusammen bei dem Gedanken, wie er reagieren würde.

Sie sah durch die Frontscheibe. Der kleinere der beiden Sanitäter hatte die gebrochene Nase des Autofahrers versorgt, der nun wieder zurück zu seinem Wagen schlurfte. Der zweite Sanitäter kümmerte sich um die nackte Frau, hängte ihr eine saubere Decke um und war bemüht, sie auf die Beine zu bekommen. Aus den umliegenden Häusern hatten sich ein paar Schaulustige versammelt, die von Sonjas uniformierten Kollegen in Schach gehalten wurden. Ein paar schwankende Herren vorangeschrittenen Alters hielten Biergläser in den Händen. Sonja nahm an, dass sie aus der nahen Kneipe Dat kotte Stöck herübergeschlendert waren.

Maya schlief. Vorsichtig befreite Sonja ihren Arm unter dem kleinen Gesichtchen und schlich sich aus dem Fond des Autos. Die Tür lehnte sie an. Sonja ging hinüber zum Sanitäter und der Fremden.

„Wie ist Ihr Name?“, hörte Sonja den Sanitäter fragen. Sie reagiert nicht. „Hallo? Hören Sie mich?“

„Sie ist apathisch“, sagte Sonja. Der Sanitäter beachtete sie nicht.

„Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie?“

Nichts.

„Wissen Sie, welcher Tag heute ist?“

Wenn sie dir nicht sagen kann, wie sie heißt oder wie alt sie ist, wie soll sie dann wissen, welcher Tag heute ist?, dachte Sonja. Sie wusste aber, dass diese Fragen zum Standard gehörten.

„Was ist?“, fragte der kleinere Sanitäter. Er war hinzugekommen und ging neben ihnen in die Hocke.

„Sie ist desorientiert.“

„Notarzt?“

Der Große nickte. „Wenn du zum RTW gehst, bring die Fahrtrage mit.“

Wenig später brachte der Kleine das gewünschte Hilfsmittel. Er löste die Arretierung am Handgriff und die Beine senkten sich nach hinten weg. So mussten sie die Fremde nicht unnötig anheben. Mit gekonnten Griffen bugsierten sie die Frau auf die Liege, deckten sie zu und schnallten sie fest. Ihr Kopf baumelte hin und her wie ein loser Knopf an einer alten Jacke. Ihre Augen rollten ziellos umher.

„Notarzt ist unterwegs.“

„Wer?“

„Kerner.“

„Gut.“

Die Sanitäter schoben die Frau Richtung Rettungswagen. Sonja hörte das Geräusch eines sich schnell nähernden Autos. Ihr Magen machte einen aufgeregten Hüpfer. Sie atmete tief durch. Thomas‘ nachtblauer Mercedes Benz hielt neben ihrem altersschwachen Hyundai. Er sprang aus dem Wagen, sein Blick hetzte umher wie bei einem verfolgten Tier. „Wo ist Maya?“

„Im Wagen. Sie schläft.“

„Allein?“ Sein Blick durchbohrte sie. Sonja verharrte in der Bewegung, schluckte, ehe sie den Weg auf ihn zu fortsetzte. Er eilte um die Autos herum. „Du hast sie echt allein gelassen?“

„Hey! Ich war hier. Sie war nicht …“

„Verschon mich!“

Du hast sie doch nicht alle, dachte Sonja und blieb auf ihrer Seite des Hyundai. Thomas beugte sich hinein, über Mayas Kindersitz hinweg, und versuchte, die Gurte zu lösen. Es gelang ihm nicht gleich. Er fluchte.

„Soll ich?“, fragte Sonja.

„Alles gut, schlaf ruhig weiter“, flüsterte er Maya zu. Sonja konnte es nicht genau verstehen. Mit Maya auf dem Arm tauchte er wieder auf und trug sie um den Hyundai herum zu seinem Mercedes. Sonja beachtete er nicht.

„Thomas, sei nicht kindisch!“

Er versuchte, Maya auf einem Arm zu tragen und die Balance zu halten, während er mit der anderen Hand an der Tür zur Rückbank herumfingerte.

„Lass mich helfen!“ Sonja war auf dem Weg, um Thomas die Tür zu öffnen, doch der hatte es bereits geschafft, setzte Maya behutsam in ihren Kindersitz und schnallte sie an. Sachte schloss er die Tür und trat an Sonja heran. So nah, dass sie seinen Atem riechen konnte. Er hatte Bier getrunken. Sonja dachte, es besser unkommentiert zu lassen. Das aufgeregte Treiben um sie herum war für einen Moment ausgeblendet. Kurz darauf, ohne ein Wort gesagt zu haben, stieg Thomas in seinen Wagen, rammte den Rückwärtsgang rein und fuhr davon.

„Mir geht’s gut.“ Sonja seufzte enttäuscht. „Danke der Nachfrage.“

„Wer war das?“ Der junge Kollege vom Wachtdienst war an sie herangetreten.

„Mein Mann.“ Seltsam, wie fremd diese zwei Worte mit einem Mal klangen. Vor nicht allzu langer Zeit war sie noch stolz darauf gewesen. Doch seit der Trennung war alles anders geworden. Die alten Wunden rissen immer wieder auf und schmerzten aufs Neue.

Sonja und ihr Kollege marschierten zum Rettungswagen. Im Inneren kümmerten sich die Sanitäter um die Frau.

„Wie geht es ihr?“, fragte Sonja.

Der größere Sanitäter stoppte sein Tun, erhob sich mit finsterem Blick und musterte Sonja. „Wer sind Sie überhaupt?“

„Kommissarin Sonja Krüger, Kripo Krefeld.“ Der Blick des Sanitäters huschte zu ihrem Kollegen, der ihm zunickte.

„Wir haben die Wunde an ihrem Hals versorgt und mein Kollege ist dabei, ihr einen Zugang zu legen.“

Sonja sah, wie der Kleinere der Frau einen Stauschlauch um den linken Oberarm legte und festzog. Er hielt ihren Arm gestreckt in der Hand und klopfte auf der Suche nach einer geeigneten Vene sachte die Ellbogenbeuge ab. Anschließend nahm er den bereitgelegten Katheter zur Hand, setzte die Nadel an und punktierte die Haut. Sonja verzog das Gesicht. Die Frau hingegen zeigte keine Reaktion. Parallel dazu holte der Große ein Blutdruckmessgerät aus einer Schublade und schnallte die Manschette um den linken Oberarm der wie tot daliegenden Frau. Er pumpte, ließ die Luft entweichen und zählte im Stillen.

„90 zu 60“, sagte der Große.

„Puls?“

„120.“

„Erhöht.“

Der Große beugte sich über die Frau, horchte. „Die Atmung …“, sagte er, „… ist sehr schnell.“

Sonjas Mund war trocken. „Was heißt das?“

„Dass wir keine Zeit mehr haben.“ Der Große nickte seinem Kollegen zu und sprang aus dem Wagen. Er fasste die linke Hecktür und warf sie zu. Sonja stieß ihrem Kollegen gegen die Schulter. „Kümmern Sie sich bitte um meinen Wagen.“

„Was?“

„Ich fahre mit.“ Sie setzte bereits einen Fuß auf die Aufsteighilfe am Heck, bevor der Sanitäter die rechte Tür zu fassen bekam, um sie zu schließen.

„Das ist leider nicht erlaubt. Sie …“

„Sie sagten doch, sie hätten keine Zeit mehr. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt nicht mit mir diskutieren.“

Der Mann zögerte nicht, fasste sie ruppig am Oberarm und zerrte sie die Stufe hoch. „Rein mit Ihnen!“

Er warf die Tür krachend zu. Verriegelte.

Der kleinere Sanitäter beäugte Sonja, während er einen durchsichtigen Schlauch an den frisch gelegten Katheter schraubte. „Das ist verboten. Das wissen Sie!?“

„Was ist das?“

„Flüssigkeit. Die Frau ist dehydriert.“

Der Motor startete und sofort ging ein Ruck durch den Wagen. Sonja verlor das Gleichgewicht, stieß mit dem Kopf gegen ein Regalbrett und warf eine Schale herunter. Der Inhalt verteilte sich auf dem Boden.

„Setzen Sie sich hin und schnallen Sie sich an, verdammt!“ Der Sanitäter wies hinter sie. Dort befand sich der Begleitsitz. Der RTW legte sich in die Kurve. Sonja musste sich am Rückenteil des Sitzes festhalten. Als der Fahrer den Krankenwagen wieder in die Gerade brachte, schaffte Sonja es, sich anzuschnallen.

„Bitte verzeihen Sie die Umstände.“

Der Sanitäter schwieg.

„Ich dachte nur, wenn sie zu sich kommt, dann wäre es gut, wenn ich da bin. Verstehen Sie?“

„Wird sie nicht.“

„Woher wissen Sie das?“

„Erfahrung.“

Der Fahrer bremste. Reifen quietschten. Sonja stieß sich erneut den Kopf. Ein Ruck ging durch ihren Nacken. Sie ächzte.

„Fährt der immer so?“

„Gerd war früher Rennfahrer. Stock-Car.“

Sonja starrte den Mann entsetzt an.

„War’n Scherz.“

„Sehr witzig.“

Während der Fahrt grübelte Sonja darüber, was der Frau passiert sein konnte. Hatte sie sich selbst ihrer Kleider entledigt? Oder war sie überfallen worden? Die Brandblasen wiesen auf Folter hin. Sonja versuchte einen Blick auf ihre Hand und ihre Fingernägel zu erhaschen. Aber sie konnte nicht erkennen, ob sie Dreck unter ihren Nägeln hatte oder ob sie eingerissen waren, was vielleicht auf einen Kampf hätte hindeuten können.

„Haben Sie das gesehen?“, sagte Sonja.

„Nein.“

„Ihre …“

Die Hand der Frau begann zu zittern. Dann der ganze Arm. Bis hinauf zur Schulter, soweit es die Gurte zuließen. Der Sanitäter beugte sich über die Frau, versuchte ihr ins Gesicht zu sehen. Doch auch der Kopf schlug wild hin und her. Der Mann hielt ihr Gesicht mit der Rechten, während er sich mit der Linken bemühte, sich festzuhalten. Die Lider der Frau flatterten. Ihre Augäpfel verdrehten sich, dass nur das Weiße zu erkennen war, mit blutroten Adern durchzogen. Die Lippen lösten sich zitternd, der Kiefer sackte herab. Ein seltsames Geräusch ertönte. Wie ein heiseres Schnarchen.

„Was geschieht hier?“ Sonja hatte Angst.

„Sie kollabiert. Fuck!“

„Was soll ich tun?“

„Still sein!“

Der Sanitäter beugte sich zur Seite und schlug mit der flachen Hand zweimal gegen die Innenverkleidung des Rettungswagens. Sofort ging ein Ruck durch den vibrierenden Kasten. Sie fuhren noch schneller. Sonja versteifte sich auf dem Begleitsitz, wagte nicht zu fragen, was los war.

Der Sanitäter zog der Frau eine Atemmaske über Mund und Nase, holte das Blutdruckmessgerät hervor, maß Blutdruck und Puls. Schüttelte den Kopf. Schweiß stand ihm auf der Stirn. „Scheiße!“

7

Es war wie in diesem Film, mit dem Kerl aus Ghostbusters. Jeden Morgen wachte er auf, Sonny und Cher sangen I Got You, Babe und der Mann – BillMurray – erlebte ein und denselben Tag immer und immer wieder. Was er auch tat, der arme Bursche schaffte es nicht, über diesen einen Tag hinauszukommen.

Auch Björn grüßte täglich das Murmeltier. Nur war es bei ihm kein possierliches Tierchen, sondern die Ödnis eines durchstrukturierten Tages. Und Björn war nicht so wagemutig wie BillMurray. Björn hielt an seinen Ritualen fest, behielt so die Kontrolle. Zu allem anderen fehlte ihm die Kraft, der Mut und vor allem die Fantasie.

Er stand auf. Duschte. Machte sich Kaffee und Müsli zum Frühstück, fuhr nach Süchteln. Besuchte Amelie. Nach einer halben Stunde verabschiedete er sich wieder. Noch in Süchteln hielt er beim Lidl-Markt. Kaufte Dinge, die ihm seine Chefkoch-App als Tagesgericht empfahl. Gratin mit neuen Kartoffeln, grünen Bohnen und Pesto Genovese. One-Pot-Pasta. Oder Porreegemüse mit Minutensteaks. Wieder zurück in Forstwald war der nächste Raum seiner Hausarbeitsliste an der Reihe. Anschließend trainieren. Essen. Spaziergang. Lesen oder fernsehen. Und dann ging es wieder ins Bett.

So glich ein Tag dem anderen, bis ein Klopfen an die Scheibe der Fahrerseite seines Wagens, als er auf dem Klinikparkplatz stand, ihn aus den tristen Gedanken herausholte. Er schreckte auf. Sein Blick schwirrte umher und er erkannte das attraktive Gesicht einer blonden Frau neben seinem Wagen. Sie lächelte ihn an, hob beschwichtigend die Hände. Ihre geschwungenen roten Lippen formten ein Wort. „Sorry.“

Björn stieg aus, seine Beine zitterten. „Hallo“, sagte er und versuchte lockerer zu klingen, als er sich fühlte.

„Ich wollte Sie nicht erschrecken.“ Es schien der Frau unangenehm. Sie schob die Hände in die hinteren Taschen ihrer Jeans und zog die Schultern hoch. Mit gesenktem Haupt sah sie ihn an. Der Gedanke, der Björn überfiel, irritierte ihn genauso wie das aufgeregte Kribbeln in seinem Magen. Diese Frau war schön, wie sie so dastand. Ein Lüftchen wehte und ihr Parfum kroch ihm betörend in die Nase. „Schon in Ordnung.“

„Haben Sie über meine Frage nachgedacht?“

Björn zögerte. Hatte er was nicht mitbekommen? Welche Frage? Sie hatte doch noch gar nichts gesagt.

„Sie wollten darüber nachdenken, ob Sie mir helfen möchten.“ Ihr Lächeln machte sich allmählich daran, sich zu verabschieden.

Björn dachte, dass er ihr bei so einigen Dingen gerne behilflich sein wollte.

„Mir und natürlich Ihrer Frau.“

Es dämmerte ihm. Allerdings fiel ihm der Name der Frau nicht ein, die sich ihm als Amelies Therapeutin vorgestellt hatte.

„Nun, ich … bin mir unsicher. Nach wie vor …“

Der Kopf der Frau zuckte zurück, dass die blonden Strähnen hin und her schwangen. Sie hob die Brauen. Verdammt, wie hieß sie noch gleich? „Sie möchten uns nicht helfen?“ Es lag eine leichte Provokation in der Art, wie sie die Frage formuliert hatte.

„Natürlich möchte ich helfen. Es ist nur …“ Björn seufzte. „Wie ich Ihnen beim letzten Mal schon sagte … Es ist eine Menge passiert und ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Ihnen erzählen will.“

„Herr Wagner …“