Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

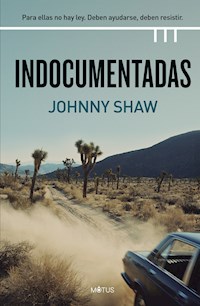

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Entre Traffic y Breaking Bad, tres mujeres intentan salvarse de algo mucho peor de lo que dejaron cuando escaparon de México. "Shaw revela en forma conmovedora, cómo cualquier mujer, incluso bajo las peores circunstancias, sobrevive en una tierra que no la acepta. Una novela de gran actualidad, en especial para los lectores de thrillers con conciencia social". —Publishers Weekly. Luz está perdida. Su hijo Eliseo ha desaparecido. Recién llegado a Los Ángeles después de mucho tiempo, está resentido, hostil y vulnerable. Ella necesita saber dónde está, pero no puede recurrir a las autoridades. Es una indocumentada, ha logrado vivir seis años sin ser descubierta y no puede correr riesgos ahora. Nadia no logra despertar de la pesadilla que la ha traído de México, está huyendo de los sicarios del cártel de droga a quienes ella, como periodista, denunció en los medios. Ni el alcohol, ni su compañero con el que sobrevive pueden ayudarla a olvidar volver a empezar. Ostelinda ha entendido que deberá hacer cualquier cosa para escapar de la esclavitud de la fábrica. Fue engañada, creyó que atravesar el desierto y la frontera podían abrirle el futuro a una vida mejor para ella y su familia. Todos sus sueños eran una mentira, y sus fuerzas están flaqueando. Tres mujeres cuyos destinos cambiarán para siempre cuando sus caminos se crucen. Sus luchas en el país de la libertad son desiguales, porque allí la ley no protege a quienes deja fuera, allí ellas son solamente indocumentadas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INDOCUMENTADAS

Johnny Shaw

Traducción: Carmen Bordeu

“Un canto a la solidaridad, el coraje y la fuerza de la vida, aun en las condiciones más difíciles para una persona, especialmente para una mujer”.

—Trini Vergara, editora.

“Shaw tiene mucho corazón. Las tres protagonistas de Indocumentadas son tan reales, y lo que soportan es tan terrible, que te hará llorar”.

—Nick Kolakowski, Goodreads.

“Shaw revela en forma conmovedora, cómo cualquier mujer, incluso bajo las peores circunstancias, sobrevive en una tierra que no la acepta. Una novela de gran actualidad, en especial para los lectores de thrillers con conciencia social”.

—Publishers Weekly.

Shaw, Johnny

Indocumentadas / Johnny Shaw. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Trini Vergara Ediciones, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Carmen Bordeu.

ISBN 978-987-47992-7-2

1. Narrativa Estadounidense. 2. Inmigración Ilegal. 3. Corrupción. I. Bordeu, Carmen, trad. II. Título.

CDD 813

Título original: The Southland

Edición original: Polis Books

© 2020 Johnny Shaw

© 2021 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2021 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-987-47992-7-2

Para Joaquín

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1

EL LOCO DEL AUTOBÚS ODIABA a los mexicanos. No había parado de gritar las mismas estupideces desde el momento en que se subió en el boulevard Whittier.

Desde que llegó a Los Ángeles años atrás, Luz Delgado había oído todos los apelativos con que los estadounidenses se refieren a los mexicanos, tanto a la cara como por detrás. Los apelativos ya no le molestaban, pero los gritos de aquel hombre interferían con su siesta. Ese pinche chiflado podía llamarla como quisiera, siempre y cuando no levantara la voz. Luz contaba con esos veinte minutos de sueño en el trayecto a su trabajo. Había sido una ilusión pensar que podría disfrutar de ese lujo.

Ese hombre le recordaba a Héctor Dávila, de su pueblo. Tía Ramona bromeaba diciendo que a Héctor su padre lo había golpeado tantas veces que le había dejado la cabeza blanda como una esponja. Héctor se pasaba las mañanas gritando a los perros de la calle y el resto del día tratando de encontrar a esos mismos perros para disculparse. Era inofensivo, pero su tono más suave era como el alarido que lanza un hombre al caerse.

Luz estaba enfadada, pero no podía enfadarse demasiado con un pobre tipo que apestaba a alcohol agrio y a mierda. Con el cabello revuelto y enredado y la barba descuidada, ese hombre era un animal herido, doblegado por su entorno, sus circunstancias y su propia mente. Vivía en una realidad que solo él comprendía, reconstruida a partir de voces, tanto reales como imaginarias.

En la realidad de este loco, los mexicanos estaban destruyendo los Estados Unidos. Él era un patriota y ellos eran invasores. La palabra flagelo fue pronunciada más de una vez. El problema eran los mexicanos. Todo tipo de mexicanos. El loco odiaba a los mexicanos de Guatemala, los mexicanos de El Salvador, los mexicanos de Colombia, incluso a los mexicanos de Puerto Rico. Pero sobre todo odiaba a los mexicanos de México.

Luz evitó el contacto visual y observó a aquel hombre reflejado en el espejo grande y redondo en la parte delantera del autobús. Cuando él miró en su dirección, ella desvió los ojos enseguida. Toleraba el espectáculo, pero no quería que la arrastraran al escenario.

El resto de los pasajeros, mexicanos, centroamericanos y afroamericanos, utilizaban tácticas similares. Las puntas de los zapatos, los grafitis que cubrían los anuncios publicitarios del autobús y el resplandor crepuscular sobre Los Ángeles al otro lado de la ventana se volvieron fascinantes. Los ojos se enfocaban en cualquier lado menos en aquel hombre vociferante.

Eliseo, el hijo de diecisiete años de Luz, era la excepción. Los jóvenes vivían sin precaución ni buen juicio. Eliseo estaba sentado con las piernas estiradas en el pasillo y miraba directamente al hombre. Se inclinaba hacia delante, tenso como un muelle.

Luz apoyó una mano en el brazo de su hijo.

—No hagas nada. No te busques problemas.

Eliseo se quitó de encima la mano de su madre sin responder ni apartar la vista.

—Está mal de la cabeza —agregó Luz.

Molesto por la falta de atención de su público cautivo, el loco elevó la voz de manera penetrante:

—Ustedes vienen a los Estados Unidos. ¡A mis Estados Unidos! El mejor país del mundo. Traen sus drogas. Y sus pandillas. Y sus crímenes. Nos roban nuestros trabajos y nuestras mujeres. Cobran la asistencia social y los cupones de comida y votan ilegalmente a los demócratas. Son vagos.

Sin poder evitarlo, Luz dejó escapar una risita. La idea de dar un sermón sobre la pereza a un grupo de personas que se dirigían al trabajo a las cinco de la madrugada le pareció graciosa. Sin mirar, supo que el hombre se había vuelto hacia ella.

—Son las malas hierbas del jardín —continuó y alzó más la voz—. Son feos. Estrangulan las raíces nativas. Usan nuestros preciosos recursos. Son indeseables. Deben ser eliminados antes de que destruyan nuestra belleza natural.

Eliseo se puso de pie en el pasillo y señaló al hombre.

—Cállate.

—Eliseo —siseó Luz alargando una mano hacia él.

—Me da dolor de cabeza —respondió Eliseo.

—No habla español —dijo su madre—. Está loco de remate.

El loco miró a Eliseo de arriba abajo. Trastabilló un poco, pero se mantuvo erguido en el autobús en movimiento. Un capitán de navío trastornado, solo y golpeado por la furibunda tormenta.

—¡Cállate! —gritó el joven, con acento marcado y palabras inseguras. Era una de las pocas palabras en inglés que había aprendido.

La conductora del autobús giró en su asiento y lo miró.

—Señor, necesito que se siente.

—¿Qué dijo? —preguntó Eliseo a Luz.

—Que tienes que sentarte. Estás causando problemas.

—¿Y qué pasa con él? —dijo Eliseo.

—Estar loco tiene sus privilegios.

—Señor, necesito que se siente —repitió la conductora—. Ahora mismo.

—No pasa nada —respondió Luz—. Es joven. No tiene paciencia.

—¿Qué le dijiste? —quiso saber el muchacho—. Dile que la gente viaja de pie todo el tiempo en los autobuses. No tengo por qué sentarme.

El loco se unió a la conversación. Tenía la cara enrojecida. Le sobresalían las venas de la frente. En un intento por volver a ser el centro de atención, soltó una fuerte e insistente andanada de sonidos incomprensibles. Sonó como si estuviera diciendo “magamagamaga”.

—Ya me cansé. —La conductora acercó el vehículo a la acera—. Es demasiado temprano para esta mierda. Voy a llamar a la policía.

Los demás pasajeros gimieron todos a la vez. Cuando el vehículo se detuvo y se abrieron las puertas, todos se levantaron de sus asientos y recogieron sus pertenencias. No hubo protestas en voz alta. Tan solo determinación. Menearon la cabeza y hablaron en voz baja mientras miraban enfadados en dirección a Luz y Eliseo. Hasta el loco se fue. El espectáculo de hoy había llegado a su fin.

—Vamos —dijo Luz a Eliseo—. A menos que quieras hablar con la policía.

—La policía no me asusta.

—Vaya macho.

—Esto no ha terminado.

—¿Qué va a pasar a continuación? —preguntó Luz—. ¿Cómo termina esto?

—No lo sé.

—Te lo diré yo. Termina conmigo yendo a pie al trabajo y rezando para no llegar tarde. Termina contigo en el paso bajo nivel con la esperanza de encontrar un empleo hoy.

—Debí haberme quedado en México.

Luz y Eliseo caminaron los dos kilómetros y medio en silencio. Cuando llegaron al hotel donde Luz hacía tareas de limpieza, Eliseo no aminoró el paso ni se despidió.

Siete años separados había sido demasiado tiempo. Luz no lograba reconectar con su hijo. No conocía a Eliseo y él no tenía interés en conocerla.

Luz tomó una última bocanada de aire fresco matinal, rodeó el edificio hasta la entrada para empleados y entró a trabajar.

CAPÍTULO 2

NADIA COLOCÓ EL LADRILLO SOBRE la argamasa húmeda, lo golpeó con el mango de la pala, retiró el excedente y repitió la operación. Ladrillo por ladrillo. Uno por uno. A la larga, los ladrillos formarían una pared.

Al principio le resultó difícil conseguir trabajo como albañil. Hizo falta un día de mucho calor, poca concurrencia de trabajadores y la recomendación de Miguel Hernández para que el contratista accediera a contratar a una mujer. No había sido un acto de caridad. Nadia no se sorprendió cuando Hernández le exigió que le devolviera el favor tomando una copa con él en su apartamento. Cuando se negó, la llamó tortillera y amagó con ponerse violento.

Después de ese día, no volvió a necesitar su recomendación. Los otros albañiles la habían visto trabajar con la misma velocidad y resistencia que ellos, aunque no siempre con la misma sutileza. Su ética de trabajo y su habilidad le habían valido el respeto suficiente para tener más trabajo al día siguiente. En los meses posteriores fue adquiriendo seguridad y práctica, y sus movimientos se tornaron más fluidos. Había recuperado una habilidad adormecida de la juventud, perdida temporalmente pero arraigada en la memoria muscular.

El padre de Nadia había sido albañil. De niña, lo observaba hacer el mismo movimiento durante horas. La gracia de un bailarín en las manos callosas de un obrero. Nadia había heredado su habilidad y su paciencia.

Fue ayudante suya, pero en Culiacán nadie quería contratar a una mujer albañil. Parecía extraño recordar ahora la profunda decepción que sintió a los quince años cuando se dio cuenta de que nunca trabajaría codo con codo con su padre.

Hasta los sueños más simples podían hacerse añicos.

Nadia tuvo suficiente ambición juvenil para emprender un camino nuevo lejos del oficio familiar. Un camino que la condujo a la oportunidad y la felicidad, luego a la tragedia y, por fin, al futuro que había deseado cuando era adolescente. Su sueño de la infancia se hizo realidad cuando ya no le importaba. Esa ironía no le resultaba divertida.

Era precavida con sus recuerdos. Su juventud seguía siendo un territorio amigable que no temía desenterrar. El pasado lejano habitaba sano y salvo en fotografías descoloridas y en una nostalgia casi olvidada. Era un animal sin dientes, benigno y fiable. A diferencia del pasado más reciente, que se ocultaba en su guarida: un monstruo que podía devorarla entera.

En los días en que no bebía hasta el anochecer, su supervivencia dependía de las acciones repetidas y de la rutina. Día tras día. Momento tras momento. Ladrillo tras ladrillo. Mientras los ladrillos formaban lentamente una pared.

—De acuerdo, Pacos. Y Pac-a —vociferó Dan Schauer—. Finito. Terminado. Eso es todo. No más. Se acabó. Todo listo.

A Nadia le entraron ganas de decirle que su espanglish y su espantosa pronunciación solo servían para empeorar su comunicación, pero todos entendieron el mensaje. La jornada de trabajo había concluido.

Schauer se paseó por la obra en construcción e inspeccionó la pared con un dramatismo exagerado. A Nadia no la habría sorprendido verlo deslizar un dedo a lo largo de los ladrillos y ver a qué sabían. Todo un espectáculo montado para la clienta que miraba desde la ventana de la cocina. Aquella mujer tenía la edad de Nadia, por lo menos cuarenta años, pese a todos sus intentos por detener el tiempo con cirugía plástica, y se había pasado el día caminando entre los obreros. Parecía llevar puesto solamente un biquini.

Cuando Nadia intentó enderezarse, se le agarrotó la espalda. Se puso en cuclillas hasta que el calambre cedió. Sus articulaciones crujieron. Las ampollas de sus manos se habían endurecido y sus huesos acusaban el impacto de las doce horas de trabajo. Su ego insistía en que podía hacer las actividades físicas que había hecho en su juventud, pero la realidad tenía una manera de pulverizar lo ilusorio.

—Recojan las herramientas. Dense prisa. Quiero irme a casa. El martes es martes de tacos en mi casa. Aunque supongo que para ustedes todos los martes son martes de tacos.

Los hombres, moviéndose con más lentitud que al principio del día, recogieron el equipo. Nadia encontró herramientas tiradas en el perímetro y las colocó en la carretilla más limpia. Trabajaron todos juntos, eficientes y experimentados. Se oyeron algunas bromas y risas, pero poco entusiastas: había sido un día agotador.

—Los que necesiten que los lleve de vuelta al terreno... —Schauer hizo como si girara un volante—. Los espero junto a mi camioneta. El camión. Voy a cagar, y después les pago. Dinero después caca.

Nadia fue hasta la camioneta y se colocó en la fila detrás de Roberto Arce. Detrás de ella se ubicó un chico joven. Pasados unos minutos, Schauer salió del retrete químico haciendo grandes gestos sobre lo mal que olía y moviendo una mano cerca de su trasero. En la camioneta, sacó un fajo de dinero de su bolsillo delantero, contó sesenta dólares y se los entregó a Roberto.

Roberto miró los tres billetes de veinte durante un momento y los frotó para ver si estaban pegados.

—¿Todo bien? —preguntó Schauer—. ¿Algún problemo?

Roberto lo pensó un momento, negó con la cabeza, se guardó el dinero en el bolsillo y se subió a la parte trasera de la camioneta.

—Nos está jodiendo —comentó el joven que estaba detrás de Nadia—. Dijo ochenta.

—Si quieres trabajar mañana —respondió Nadia volviéndose hacia el muchacho—, toma el dinero y mantén la boca cerrada.

—No es justo. No puede hacer eso.

—Sí puede —replicó ella.

El muchacho tenía razón sobre el dinero. Schauer había prometido ochenta dólares. Sin embargo, Nadia no sabía de qué se quejaba el chico. Era la persona más perezosa que había conocido. Solo trabajaba cuando Schauer estaba cerca y siempre elegía las tareas más fáciles. Cuando ella tomó el descanso de la tarde, lo vio entrar en la casa con la mujer del biquini. Tenía suerte de que le pagaran.

Nadia no veía la diferencia entre sesenta y ochenta dólares. No tenía sentido decir nada, no más que quejarse con alguien que te daba nueve bofetadas en el rostro después de haber prometido que serían diez. La vida en México no era justa. Nadia no esperaba encontrar justicia solo con cruzar una frontera.

Cuando le tocó el turno, Schauer contó cuarenta dólares.

—Debería pagarte menos. Es una obra de caridad dejar que una mujer trabaje para mí.

Nadia sonrió y actuó como si no comprendiera. Extendió la mano para recibir el resto del dinero.

—Era una broma. Soy un hombre justo. —Colocó un tercer billete de veinte encima de los otros dos.

Nadia se volvió hacia el chico y meneó la cabeza. Sabía que el joven ignoraría su advertencia.

Schauer entregó tres billetes de veinte al muchacho.

—Veinte más—chapurreó en inglés—. Usted dijo ochenta.

—Me entendiste mal, Paco —respondió Schauer—. La barrera del idioma.

—Veinte dólares.

Schauer miró el dinero, rio para sí y se volvió. Todavía reía cuando se subió a la camioneta. El joven estaba enfurecido, pero no hizo nada más.

—Anda, chico —lo instó Nadia inclinándose fuera de la caja de la camioneta para ofrecerle la mano.

El joven se alejó. Aunque ya no albergaba la misma pasión, Nadia reconoció el gesto de repulsión y rabia en su rostro.

CAPÍTULO 3

LOS DEDOS DE OSTELINDA INTENTABAN frenéticamente volver a enhebrar la aguja de la máquina de coser. Lo había hecho miles de veces y, sin embargo, las manos le temblaban de manera descontrolada. Imaginaba la reacción de la señora Moreland si no lograba hacer su trabajo con la rapidez suficiente. La señora no solía levantar la voz, pero sus insultos dolían más que una bofetada. Sus amenazas le provocaban pesadillas. El corazón de Ostelinda se aceleró al imaginarlo.

Cuando consiguió enhebrar la aguja, recorrió con la mirada el tercer piso de la fábrica para ver si alguien había advertido su dificultad. La señora Moreland estaba demasiado ocupada reprendiendo a una de las guatemaltecas como para darse cuenta. Si quería cumplir su cuota diaria, tendría que trabajar el doble de rápido para coser los forros de las chaquetas de los trajes de imitación. Si no se tomaba el descanso para ir al baño, podría terminarlos para el final del día.

No importaba. La señora Moreland encontraría un motivo para llamarla inútil o estúpida o patética. Siempre lo hacía. En los peores días, la atormentaba y provocaba tanto que Ostelinda terminaba creyendo los insultos. Se convencía de que todo era culpa de ella. El maltrato la hacía dudar de sí misma.

Ostelinda había creído que en Estados Unidos las cosas serían diferentes. Si hubiera querido un trabajo insignificante y sin futuro, se habría quedado en Coatepec y se habría casado con uno de los campesinos más guapos. Pero quería más, anhelaba la aventura y conoció a personas que le hicieron muchas promesas de una vida nueva. Ninguna resultó cierta.

El hombre con quien su primo Pocho la puso en contacto había llegado al pueblo con los evangélicos. Predicaban el amor y la aceptación. Repartían biblias. Daban de comer a los pobres que vivían junto al río. Era un hombre amable, siempre sonriente. Les dijo a Ostelinda y a Maite que el viaje al norte les llevaría una semana. Que no era necesario pagar por adelantado. Cuando llegaran a los Estados Unidos, tendrían un empleo en una fábrica. Trabajarían hasta reembolsar por completo el costo del viaje. El arreglo parecía justo.

El viaje no duró una semana sino cuatro meses. Ostelinda odiaba la pequeña casa situada en las afueras de Mexicali donde se alojaron antes de cruzar la frontera. Treinta personas en dos habitaciones pequeñas y un baño. Casi no había espacio en el suelo para que durmieran todos. No les permitían salir de la casa ni prepararse ellos mismos la comida. Les daban frijoles y tortillas, y a veces carne. Hacía tanto calor que a Ostelinda le parecía estar cociéndose por dentro. El agua del grifo era de color café y sabía a tierra. Todas las noches, Ostelinda se defendía de las manos de los hombres.

Sin Maite, no sabía si habría sobrevivido. Una lucha era siempre más soportable cuando se libraba junto a una amiga. Se daban fuerzas la una a la otra.

Tras pasar varias semanas en Mexicali, los coyotes anunciaron que era hora de que todo el grupo emprendiera el viaje hacia el norte. Ostelinda casi no tuvo tiempo de recoger sus cosas antes de verse arreada con los demás al interior de un camión.

El camión no los llevó a los Estados Unidos. Los llevó a un desierto estéril. Allí, cada viajero recibió cuatro litros y medio de agua y la instrucción de caminar. Ostelinda nunca había padecido un calor semejante. Para el final del primer día, Maite y ella ya se habían bebido toda el agua. No sabía cuánto tiempo caminarían. Cuando la boca se le secaba tanto que se ahogaba, permitía que un hombre le tocara los pechos por encima de la ropa interior a cambio de un trago de agua. Incluso estando al borde de la muerte, los hombres no podían resistirse a esos impulsos.

En un momento dado, pasó la Migra con sus motocicletas de tres ruedas. El grupo se apiñó en un área pequeña de matorrales. Ostelinda y Maite se abrazaron, esperando a ser atrapadas. Lloraron juntas, heridas y asustadas. Los coyotes les habían advertido que la Migra violaba a las mujeres jóvenes. Cuando las motocicletas se convirtieron en polvo a lo lejos, el viaje continuó. Caminaron seis horas más, hasta un camino que atravesaba el terreno compactado. Otro camión los esperaba allí. El coyote los hizo subir a gritos. No todas las personas que habían iniciado el viaje lograron terminarlo.

En la parte trasera del camión hacían cinco grados más de calor que en el desierto. Las personas se sentían mal, vomitaban y se desmayaban. No había espacio para moverse.

Al cabo de diez o quince horas, Ostelinda y Maite fueron trasladadas a otra casa. Esta era más grande. Solo ocho mujeres se quedaron allí. Tampoco podían salir ni mirar por las ventanas de la fachada principal, pero se les permitía que se hicieran ellas mismas la comida. Una vez al día, podían salir al patio trasero.

Le dijeron que estaban en Yuma.

Un último trayecto en la parte trasera de una autocaravana los llevó hasta su destino actual. Al volante iban dos ancianos blancos. El coyote les había garantizado que la Migra nunca paraba a los ancianos de piel blanca. Era la única verdad que les había dicho. Atravesaron el control fronterizo sin reducir la velocidad.

Ostelinda, Maite y dos guatemaltecas llegaron a la fábrica de Los Ángeles en mitad de la noche. Las guatemaltecas hablaban en quiché entre ellas, solo sabían cincuenta palabras en español y nada de inglés. Se comunicaban con movimientos de cabeza, sonrisas y gestos con las manos. Incluso después de un año, Ostelinda seguía sin saber cómo se llamaban.

La señora Moreland estableció las reglas. Era una mujer blanca, alta y delgada, que le recordaba a la bruja de El Mago de Oz. Les habló en español fluido para explicarles de nuevo que trabajarían en la fábrica para saldar sus deudas. No le dijo a Ostelinda cuánto iba a ganar ni cuánto tiempo le llevaría pagar su deuda. Ni siquiera le dijo cuánto debía. Solo que tenía que trabajar y que podría marcharse cuando la deuda estuviera saldada.

Ostelinda preguntó si podía salir a la calle. La señora Moreland le advirtió que en Los Ángeles la gente de inmigración estaba en todas partes. Los agentes patrullaban las calles de manera regular y los puestos de control de toda la ciudad estaban atentos a cualquiera que pareciera latino. Los funcionarios de inmigración solían ser violentos y se salían siempre con la suya, porque los inmigrantes no tenían derechos. Ostelinda sabía que su presencia en el país era ilegal, pero no tenía idea de que fuera tan peligrosa.

Tres almacenes adyacentes que había en el tercer piso de la fábrica habían sido convertidos en vivienda para las trabajadoras permanentes. Tres o cuatro mujeres en cada uno. Unas delgadas colchonetas de gomaespuma hacían las veces de colchones. Había otras trabajadoras en el segundo piso, pero se iban a sus casas al final de la jornada. Las mujeres del tercer piso no tenían permitido hablar con ellas. La señora Moreland les explicó que hacerlo era una forma segura de que las deportasen. Se habían ofrecido recompensas sustanciales a los ciudadanos a cambio de información que condujera a detener trabajadores indocumentados. La señora Moreland asumía grandes riesgos en nombre de ellas. Lo menos que Ostelinda podía hacer era cumplir las reglas.

Después de seis meses, Ostelinda preguntó cuándo terminaría de pagar su deuda. La señora Moreland se limitó a responderle: “Comes tanto que hemos tenido que añadir el costo de la comida. Pensábamos que ibas a trabajar mejor. Hasta los ilegales tienen que pagar impuestos”. Era puro teatro. Sabía que la señora Moreland no quería decirle la verdad: “Nunca recibirás una paga. Jamás te irás. Eres una esclava y me perteneces”.

La señora Moreland se detuvo detrás de Ostelinda y tomó una chaqueta ya terminada. A Ostelinda le temblaron las manos mientras continuaba su trabajo. La señora Moreland dio un golpecito con el dedo a una costura y emitió un sonido de desagrado, pero no dijo nada. Dejó la chaqueta encima del montón de ropa y fue hasta el puesto de Maite.

Ostelinda exhaló, pero le dolían el pecho y el estómago. Antes rezaba a Dios para que la rescatara. Para que enviara a alguien a rescatarla. Nunca obtuvo una respuesta, así que había abandonado la idea. Trataba de entender qué había hecho en sus diecisiete años en la Tierra para merecer esta vida.

CAPÍTULO 4

LUZ DISPONÍA DE DOS HORAS y media entre que terminaba su trabajo de limpieza en el hotel y entraba a trabajar en una oficina. Podría haberse quedado en el vecindario, pero los veinticinco minutos de trayecto en autobús le permitían volver a casa y darse una ducha caliente. Ese pequeño lujo la renovaba para el resto de la larga jornada de trabajo. Luz tenía treinta y tres años, pero había estado trabajando a jornada completa desde los trece. El impacto físico de esos veinte años la hacía sentirse más vieja de lo que su edad sugeriría.

—¿Te falta mucho? —gritó Eliseo por la puerta entreabierta.

—Unos minutos más —respondió Luz. Su paz se había interrumpido.

—¿Qué hay de cenar?

—No tengo tiempo. Creo que quedaron sobras de tamales en el refrigerador.

—Todo lo tengo que hacer yo —protestó Eliseo—. Voy a comprar la comida china de un dólar.

—No desperdicies el dinero —replicó Luz—. Esa cosa anaranjada es demasiado dulce.

—Es mi dinero —dijo Eliseo.

—¿Trabajaste hoy? —Luz se envolvió la cortina alrededor del cuerpo y asomó la cabeza. Estaba hablando a una habitación llena de vapor. Eliseo se había ido sin molestarse en cerrar la puerta.

Habían pasado siete años desde que Luz se despidió de Eliseo para viajar al norte. El trabajo escaseaba, y estaba desesperada por encontrar una manera de alimentar a su madre y a su hijo de diez años. Fue una decisión difícil, pero el viaje a los Estados Unidos lo había hecho por él.

Al cabo de seis meses, ya había encontrado suficiente trabajo para mantenerse a sí misma y a su familia en México. Vivía con sencillez. Después de pagar el alquiler, la comida, los gastos básicos y las tarjetas telefónicas, enviaba el resto del dinero a casa. La llamaba “casa”, pero sabía que tal vez nunca regresaría. Cuanto más tiempo pasaba lejos, más se agrandaba la distancia.

La madre de Luz asumió la tarea de criar a Eliseo. La vida no podía ser tan buena como su madre la describía en sus conversaciones telefónicas, pero Luz prefería la fantasía. A miles de kilómetros de distancia, era demasiado doloroso aceptar que su ausencia había afectado a su hijo de forma negativa. Siempre había sabido que Eliseo era más problemático de lo que su madre le contaba, sobre todo cuando llegó a la adolescencia.

En las raras ocasiones en que Eliseo le hablaba, estaba enfadado y lleno de quejas. Nada estaba bien. Todo era injusto. Cuanto más crecía, menos hablaban y más se enfadaba él. Para cuando cumplió dieciséis, lo que quedaba del niño que Luz había dejado con su madre había desaparecido. Ya no lo reconocía.

Su madre había muerto de improviso seis meses atrás. La pena la golpeó con fuerza, sumada a la vergüenza y la angustia de no poder asistir al funeral. Había perdido la conexión con su familia. Le dolió la soledad de la vida en una tierra extranjera. Necesitaba a su hijo.

Trabajó turnos extra y pidió prestado dinero a sus amigos para reunir los fondos necesarios. Eliseo llegó a Los Ángeles cuatro meses después, con una mochila. Luz lloró por aquellos siete años mientras lo abrazaba con fuerza sujetándole los brazos a los lados.

Todo fue incómodo desde un principio. Eliseo la trataba con la distancia fría de un desconocido. Con el tiempo, la indiferencia se tornó irritación. Eliseo pasaba los días quejándose en el apartamento y por las noches salía con sus “amigos”. Luz no sabía adónde iba, qué hacía ni con quién estaba. La preocupaba, pero Eliseo siempre volvía a casa, por más tarde que fuese. Lo veía menos de una hora al día y, cuando estaban juntos, él la ignoraba.

No facilitó las cosas el hecho de que cuando él llegó ya hubiera tres personas en el apartamento de un solo dormitorio de Boyle Heights. Una cuarta persona era demasiado.

Fernando y Rosa Cárdenas llevaban dos años viviendo con Luz. Rosa había trabajado con Luz en el mismo hotel. Se fue cuando consiguió un empleo mejor, pero todavía hacía algunos turnos para ganar un dinero adicional. Fernando reparaba coches en un taller mecánico de la zona este de Los Ángeles. Ambos trabajaban muchas horas y, al igual que Luz, rara vez estaban en casa. Fernando y Rosa estaban ahorrando para alquilar un apartamento propio y, en última instancia, mandar a buscar a sus hijos.

El apartamento no tenía ambientes designados. Si alguno necesitaba dormir y el dormitorio estaba libre, allí era donde dormía. Si estaba ocupado, dormía en el sofá de la sala de estar. Con los horarios de los tres, el arreglo funcionaba. Luz solía dormir junto a Rosa, espalda con espalda. Le gustaba sentir el calor de otro cuerpo. Lo echaba de menos.

Eliseo terminaba casi siempre en el suelo. Se pasaba el tiempo quejándose de casi todo, pero nunca de eso. Parecía preferir el suelo.

Su hijo tampoco se llevaba bien con Fernando y con Rosa, lo que hacía que en el apartamento el ambiente fuera tenso e incómodo. Ellos no hacían comentarios, pero Luz los sorprendía lanzando miradas furiosas a Eliseo cuando no limpiaba o cuando decía estupideces.

Vestida con su uniforme del personal de limpieza, Luz se secó el cabello. Cuando apagó el secador, aguzó el oído por si oía a Eliseo, preguntándose si todavía estaría en el apartamento. Ahora que lo pensaba bien, la comida china no estaba tan mal. Si Eliseo no se había marchado todavía, podía comprar un poco de arroz frito con gambas.

Se le rompió el corazón cuando sorprendió a Eliseo hurgando entre las cosas de Rosa en la sala de estar. Eliseo tomó una lata de café, le quitó la tapa y sacó un fajo de dinero y algunas joyas. Luz no dijo nada, con la esperanza de que solo estuviera curioseando. Eliseo metió de nuevo las joyas en la lata, contó un par de billetes y volvió a guardar el resto del dinero.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó ella.

Eliseo se sobresaltó y soltó la lata. Las joyas se desparramaron sobre la alfombra.

—¡Devuelve el dinero de Rosa ya mismo! —gritó Luz.

—Es... Este... Yo... Este dinero es... Rosa me lo pidió prestado.

—No me mientas —exclamó Luz.

—Ella... —comenzó Eliseo, pero no se molestó en inventar una nueva mentira.

—Devuelve el dinero. Rosa se lo ganó trabajando.

—Podría haberlo tomado todo.

—No es tuyo —replicó Luz.

Eliseo se encogió de hombros, recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta principal.

—Si te vas con ese dinero, no regreses.

Eliseo abrió la puerta y salió.

—¡Eliseo! ¡Espera! —gritó Luz—. ¡Eliseo!

Dio un par de pasos para seguirlo, pero se detuvo. Le entraron ganas de agarrarlo y sacudirlo, y gritarle aún más. En vez de eso, buscó su bolso y contó unos cuantos billetes. Recogió la lata de café, colocó las joyas de nuevo en el interior, agregó su dinero al de Rosa y volvió a poner la lata en su escondite.

Calentó los tamales en el microondas antes de irse a trabajar. El aparato emitió unos sonidos eléctricos extraños y un fuerte estallido mientras calentaba la comida. Luz cenó en silencio. Los tamales le resultaron gomosos e insípidos.

CAPÍTULO 5

LAS PALOMAS QUE VIVÍAN BAJO los aleros del tejado del almacén sonaban como el ronroneo de un gran gato. Nadia escuchó el coro persistente con la mirada clavada en el techo de la autocaravana y admiró las formas de las manchas ocasionadas por el agua, las nubes de un hombre pobre.

Cambió de postura en su asiento. Montones de revistas y periódicos cubrían la mesita de comedor. Una bandera estadounidense de tamaño estándar hacía las veces de cortina sobre el fregadero de la cocina, que no funcionaba. Gillies le había contado que el gobierno de los Estados Unidos le había dado dos cosas al morir su padre: una bandera y una lápida. “Me quedé con la bandera y oriné sobre la lápida”, dijo. Eran las únicas palabras sobre su familia que pronunció en toda su vida. La bandera no tapaba la luz, pero la autocaravana pertenecía a Gillies. Él tomaba todas las decisiones sobre la decoración interior.

Nadia se puso de pie, dio una patada a una lata vacía de estofado de carne que había en el suelo y se estiró hasta que sus dedos tocaron el techo. El reloj digital de la mesa marcaba las cinco. Todavía estaba oscuro fuera, pero si quería conseguir trabajo, tenía que estar en el paso bajo nivel dentro de media hora. Por suerte, se hallaba a menos de veinte metros de distancia, cruzando la calle.

Caminó por el corto pasillo y golpeó en el tabique estilo acordeón.

—¿Vas a trabajar hoy? —preguntó en inglés. Aunque ambos eran bilingües, Nadia y Gillies habían adoptado el hábito de hablar entre ellos en inglés y en español, según el estado de ánimo y el grado de ebriedad.

El gruñido que provino de la habitación no era ningún idioma, puras aes y erres y extraños sonidos guturales. Como si Nadia hubiera despertado y enfurecido a un pirata escocés.

—Prendo la cafetera —agregó.

Nadia encendió la cafetera que Gillies había improvisado y que funcionaba con la batería de un coche. Mientras esperaba, se sirvió vino en su vaso del Pato Donald y bebió un trago.

El tabique se plegó y salió Gillies andando despacio, con sus calzones blancos y flojos. Las cicatrices que tenía en el hombro y en el brazo brillaban bajo la luz. Tomó unos pantalones de camuflaje del armario del pasillo y se los puso. El cabello blanco y la barba, ambos largos y descuidados, le daban la apariencia de un brujo venido a menos.

Nadia le tendió el vaso de vino que tenía en la mano.

—¿Por qué no? —dijo Gillies. Buscó su vaso de Goofy y sopló en su interior, una limpieza suficientemente profunda—. Por Dios. Esas palomas suenan como si alguien estuviera violando a un par de fantasmas en el fondo de un pozo.

Nadia había dejado México deprisa, desesperada y sin rumbo. Al llegar a Los Ángeles tuvo tanto miedo de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –el ICE– la atrapara que vivía en la calle en lugar de dormir en una estación de autobuses o en un refugio. Un marcado contraste con el apartamento en un piso dieciséis en el que había estado viviendo un año antes. Un recordatorio de que, tuviera uno lo que tuviera, le podía ser arrebatado.

No lograba entender del todo su impulso por sobrevivir. Un instinto primario, tal vez. No se le ocurría ninguna razón para seguir viviendo, salvo como una forma de castigo. Su terquedad y su resentimiento resultaban más fuertes que su apatía. Tal vez lo hubiera perdido todo, pero eso no significaba que fuera a permitirles ganar.

En aquellos primeros meses, pasó las noches acurrucada en espacios pequeños ocultos a la vista o en las azoteas de edificios de fácil acceso. A veces caminaba por las calles, siempre en movimiento, y terminaba durmiendo en un parque o un cementerio. Perdió un diente al defenderse de un hombre que intentó abusar de ella en una casa abandonada.

Bebía todos los días para anestesiar el dolor. La adicción al alcohol y las duras condiciones de vida la afectaron físicamente. Padecía una tos que no lograba quitarse de encima. Tenía la piel áspera y cubierta de costras.

Entonces conoció a Gillies.

Lo había visto en el paso bajo nivel las pocas veces que se sintió lo bastante fuerte para trabajar. Era difícil no reparar en él, el único hombre blanco que aguardaba allí a que le saliera trabajo junto a los mexicanos, los guatemaltecos y los salvadoreños. Los hombres solían agruparse por nacionalidad, pero Gillies se movía entre ellos, era treinta centímetros más alto que todos, bromeaba en español fluido y tenía una risa estruendosa. Los días en que no trabajaba, se sentaba en una silla de jardín al otro lado de la calle, delante de su autocaravana.

El día en que se conocieron, Nadia había perdido la esperanza de conseguir trabajo y había buscado un lugar sombreado en la acera para dormir la siesta. Sentada sobre un trozo de cartón que alguien había desechado, se había apoyado contra la pared del edificio de depósito y estaba dormitando.

Cuando se cernió sobre ella la sombra del imponente cuerpo de Gillies, se espabiló. Gillies tenía una cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. Llevaba puestos unos pantalones de camuflaje, una camiseta sin mangas del ejército estadounidense llena de manchas y un pañuelo con la imagen de un águila atado alrededor de la cabeza. Era imposible adivinar su edad. Entre cuarenta y doscientos.

—Te ves cómoda —comentó Gillies.

—Buen español para un gringo —respondió Nadia.

—Tuve un par de esposas mexicanas. No al mismo tiempo. Una después de la otra.

—Bien. —Nadia cerró los ojos.

—Tengo un chiste para ti —dijo Gillies—, pero te lo tengo que contar en inglés.

—Hablo inglés —respondió ella con un dejo cortante en la voz.

—Y sin acento —reconoció Gillies—. Apuesto a que hay una historia detrás de eso.

—Sí, pero nunca la sabrás.

—Si tú lo dices —replicó él—. ¿Cuántos mexicanos se necesitan para enroscar una bombilla?

—No sé. Pero presiento que el remate será racista.

—No. —Gillies sonrió—. Solo a Juan.

Nadia rio. Un resoplido corto e inconsciente por la nariz. Hasta donde podía recordar, era la primera vez que reía desde que se había ido de México. Ese momento debería haber sido algo profundo, un primer paso para reconciliarse con su dolor. No lo fue. Se sintió mal. Como si estuviera equivocada al sufrir. Se recordó que aun cuando los presos rieran, eso no significaba que no estuvieran recibiendo un castigo.

—Necesito un trago —declaró, ahora en español. Si iba a hablar con este hombre gigantesco, ella establecería las condiciones.

—Tengo cerveza en mi autocaravana —sugirió Gillies.

Nadia escudriñó la Winnebago, la pintura despellejada y el parabrisas roto en forma de telaraña.

—¿Alguna vez te aceptó una mujer esa invitación?

—Siempre hay una primera vez para todo —dijo él. Tenía la sonrisa de un niño travieso—. Si sirve para convencerte, la cerveza está tibia.

—No, gracias.

—Como quieras —respondió Gillies—. De todas maneras, planeaba tomármela toda yo solo. Encantado de conocerla, señora.

Nadia se miró el anillo que llevaba en el dedo. Cerró los ojos y volvió a apoyar la cabeza contra la pared, pero permaneció despierta. Cuando abrió los ojos de nuevo, Gillies estaba sentado en su silla de jardín. Tenía puestas unas gafas de abuelo y estaba haciendo un crucigrama.

—Noto que me estás mirando —aventuró sin levantar la cabeza—. A mí y a mi deliciosa cerveza tibia. La invitación sigue en pie.

—Tal vez una —accedió ella.

Nadia se mudó a la autocaravana de Gillies ese mismo día. Cuatro meses más tarde, todavía seguía allí.

La relación era platónica, sin tener en cuenta un par de noches de borrachera que habían acabado en intentos desesperados de establecer contacto humano. Dos cuerpos semidesnudos que se buscaban y se tocaban a tientas, y cuyas ingles terminaban apretadas inútilmente una contra otra. Habían frotado sus cuerpos hasta que se dieron cuenta de lo absurdo del esfuerzo y retomaron la bebida.

Vivían como una pareja de ancianos y aceptaban sus rarezas mutuas. Ella lo quería y él la quería, pero, por encima de todo, eran expertos en beber juntos y en hacer todo lo posible para olvidar lo que eran antes.

CAPÍTULO 6

AL FINAL DE LA NOCHE, la señora Moreland encerraba con llave a Ostelinda y a las demás mujeres dentro de los almacenes. No había retretes, solo un recipiente en un rincón. Las habitaciones del tercer piso se cerraban a las ocho de la noche y se abrían a las seis de la mañana. La cena solía estar esperándolas, por lo general sándwiches fríos o latas de conservas sin calentar.

Durante los primeros tres meses, Ostelinda aceptó ese destino. Hasta que descubrió que, con un par de tijeras y algo de paciencia, podía abrir la puerta del almacén. La primera noche que exploró la fábrica vacía fue aterradora. Pronto se convirtió en algo habitual, aunque nunca bajaba las escaleras a los pisos inferiores. La libertad del tercer piso era toda la libertad a la que se atrevía a enfrentarse.

Las guatemaltecas se negaban a incumplir las reglas y a aventurarse fuera de su pequeña jaula. Maite la acompañó en una ocasión, pero se asustó tanto que regresó a la habitación al cabo de diez minutos. Para ella, el riesgo de un castigo desconocido no valía la pena.

Los días de Ostelinda transcurrían sin ninguna variación: puro trabajo, presión y maltrato verbal. Pero fuera del almacén, en el ancho espacio de la fábrica vacía, podía ser libre. Las demás trabajadoras se habían ido. El edificio estaba silencioso. La señora Moreland dormía en su escondite. El guardia blanco permanecía en el primer piso. Ostelinda lo había observado desde el rellano del tercero. Casi nunca se iba.

Las ventanas no se abrían, pero después de limpiar el cristal un poco, Ostelinda podía contemplar el vecindario industrial, oscuro y funesto. La rodeaban fábricas, almacenes y vertederos de escombros, con las luces de la enorme ciudad a lo lejos. Unas pocas vallas publicitarias. El patio de su prisión, cercado por una valla alta y coronada por alambre de púas, estaba lleno de coches y maquinaria abandonada.

Cuando aceptó que era una prisionera y que nunca saldaría su deuda trabajando, su mente comenzó a pensar en escapar. No sabía por dónde empezar. Aun cuando pudiera hacer palanca para abrir una de las ventanas, eran demasiado altas y solo conducían a un mar de metales oxidados. Ni siquiera estaba segura de estar en Los Ángeles, como afirmaban algunos mentirosos, una ciudad que ella solo había visto en las películas. Y después estaban las patrullas de inmigración y los puestos de control. No conocía a nadie. Ni siquiera sabía cómo se decía ayuda en inglés.

Se sentó junto a la ventana que daba al norte y dibujó la escena que se veía fuera. Dibujar la relajaba, ya que se concentraba en captar correctamente todos los detalles. Durante los últimos seis meses, había dibujado a las mujeres de la fábrica, amigos y familiares de memoria, y las vistas desde todas las ventanas. Algunas noches dibujaba hasta el amanecer. La falta de sueño se hacía sentir al día siguiente, pero aquella pequeña dosis de felicidad era suficiente para soportar cualquier insulto que la señora Moreland escogiera infligirle.

A las tres de la madrugada, Ostelinda regresó al almacén, entró y cerró la puerta despacio. Maite, desde su colchoneta, se volvió y esbozó una sonrisa débil.

—Muéstrame.

Ostelinda se sentó y le entregó sus dibujos nuevos: en su mayor parte, oscuridad con algunos cables de luz y las vallas publicitarias más cercanas. El dibujo captaba lo que se veía hacia el noreste.

—Son muy buenos. Oscuros —señaló Maite—. Deberías dormir.

—Sí, madre.

Ostelinda guardó los dibujos nuevos debajo de su colchoneta. Pronto tendría que encontrar otro escondite. El bulto ya era lo bastante grande para hacerle daño en la espalda.

—¿Qué haces despierta? —preguntó.

—Te estaba esperando.

Ostelinda sabía que era mentira. Maite llevaba unas semanas enferma y había empeorado con el transcurso de los días. Todas las mujeres del tercer piso tenían una tos persistente debido a los productos químicos que se usaban en las telas, pero la de Maite se había agravado: se había vuelto seca y llena de flemas y sangre. Ostelinda le apoyó una mano en la frente. Tenía fiebre y temblaba por los escalofríos.

—Hablaré con la señora Moreland —dijo—. Te conseguiré ayuda, un médico.

—No —protestó Maite—. Por favor, no lo hagas.

—Te ayudarán. Deben hacerlo.

—Eso solo causará problemas. Ya estoy mejor. —Maite tosió entre sus manos hasta que le brotaron lágrimas de los ojos.

Quince minutos antes del turno de la mañana, Ostelinda encontró a la señora Moreland. Era la tercera vez que estaba en la oficina en el segundo piso. Poco más que un escritorio desordenado y algunos archivadores, la pequeña habitación estaba adornada con imágenes religiosas y pequeños carteles en inglés con imágenes de ángeles. Un crucifijo con un Jesús roto colgaba torcido sobre la puerta.

—¿Qué quieres? —preguntó la mujer, de malos modos.

—Maite no quiere decir nada —explicó Ostelinda—. Lamento pedir, pero necesita un médico. Lleva muchos días con fiebre y tos fuerte.

—Los médicos cuestan dinero —respondió la señora Moreland. Se levantó del escritorio y se dirigió hacia el armario apoyado contra la pared. Encontró una caja de plástico blanca con una cruz roja. Entregó a Ostelinda un envase de píldoras.

—Que tome dos de estas cada cuatro horas. Le bajará la fiebre.

—Gracias —respondió Ostelinda.

—¿Algo más? —inquirió la señora Moreland mientras regresaba al escritorio.

—Necesita que la vea un médico.

—No.

—Está demasiado enferma para trabajar. Tiene que descansar.

—Sacará la energía de algún lado. El trabajo se tiene que hacer.

—Yo haré el trabajo por ella.

La señora Moreland alzó la cabeza.

—Tienes tu propio trabajo que hacer.

—Puedo hacer ambos. Trabajaré de noche.