15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jungbrunnen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

In Urbien herrscht Krieg. Im Luftschutzkeller überlegen Stefan und Thomas Morin, wie es wohl Kindern in anderen Ländern geht, die ruhig in ihren Betten schlafen können. Sie bitten den Präsidenten von Terranien in einem Brief, die urbischen Kinder für eine Zeit in Terranien unterzubringen. Der Enkel des Präsidenten, Michael, tut alles, um seinen Großvater von dem Plan zu überzeugen. Und bald brechen vier Schiffe voller Kinder nach Terranien auf. In der vierten Nacht passiert das Unglück: Die "Feuerland", das Leitschiff, sinkt. Das Rettungsboot, in dem die Morin-Jungen mit neun anderen sitzen, reißt sich los und treibt auf dem Ozean. Nach einer Furcht einflößenden Nacht stranden die Kinder auf einer Insel. Dank ihrer Geschicklichkeit und Erfindungsgabe gelingt es den Kindern, eine gut organisierte Gemeinschaft aufzubauen. Als sämtliche Versuche, die Kinder zu finden, erfolglos bleiben, scheint die Situation hoffnungslos. Nur Michael setzt alles daran, die Erwachsenen davon zu überzeugen, dass die Kinder noch am Leben sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

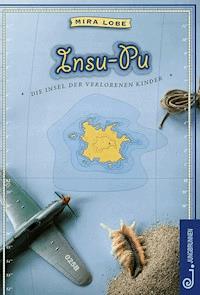

Mira LobeInsu-PuDie Insel der verlorenen Kinder

www.miralobe.atEPUB ISBN 978-3-7026-5882-3

3. Auflage 2014

Einbandgestaltung: Christian Hochmeister

© Copyright 2006 by Verlag Jungbrunnen WienAlle Rechte vorbehalten – printed in Austria

Mira Lobe

Insu-Pu

Die Insel der verlorenen Kinder

Bearbeitet von Claudia Lobe

Mira Lobewurde 1913 in Görlitz in Schlesien geboren. Dass sie Talent zum Schreiben hatte, zeigte sich schon an ihren Schulaufsätzen. Sie wollte studieren und Journalistin werden, was ihr als Jüdin im nationalsozialistischen Deutschland verwehrt wurde. Daher lernte sie Maschinenstrickerin an der Berliner Modeschule. 1936 flüchtete sie nach Palästina. Dort heiratete sie den Schauspieler Friedrich Lobe, mit dem sie zwei Kinder hatte. Ab 1950 lebte sie in Wien, wo sie am 6.2.1995 starb.Mira Lobe hat fast 100 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, für viele von ihnen hat sie Preise und Auszeichnungen erhalten.Zu ihren bekanntesten Werken gehören Das kleine Ich bin ich (1972), Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel (1981), Die Geggis (1985) und Die Omama im Apfelbaum (1965)

Inhalt

Vorwort

Ein Brief wird geschrieben

Der Brief kommt an

Die Reise

Die Katastrophe

Ein schlimmer Anfang nimmt ein gutes Ende

Ankunft und erste Begebenheiten

Die Insel wird entdeckt

Sepp und Claudia

Die Überraschung im Rucksack

Die Kinder stellen sich vor

Diana und die Affen

Diana und die Affen (Fortsetzung)

Herr Doktor Stefan

Das Leben wird geordnet

Zwischenfall am Fi-Tri-Ba-Ba

Wolfgang und die Schlange

Die Revolution

„Mein Enkel fällt mir auf die Nerven …“

Michael hört Stimmen

Michael kommt ins Internat und wieder heraus

Ein Leutnant erzählt seine Erlebnisse – und Michael fällt beinahe vom Baum

Zwei fliegen auf Suche

Ein Schuh kommt durch die Luft

„Jawohl, Herr Präsident“

Bobo will auch mit

Vorwort

Vorworte sind langweilig. Als ich so alt war wie ihr, habe ich sie immer überblättert. Später las ich sie – nur um festzustellen, wie recht ich als Kind gehabt hatte, es nicht zu tun: Sie bleiben langweilig! Ich bin also niemandem böse, der dieses Vorwort hier überblättert, obgleich es so kurz ist – eigentlich nur ein Vorwörtchen –, dass es sich beinahe nicht lohnt, es nicht zu lesen.

Als das Buch „Insu-Pu“ fertig war und ich es zweimal durchgelesen hatte (einmal wegen Inhalt und einmal wegen Kommas, die kann ich nämlich nicht gut), gab ich es einigen Freunden zu lesen. Meine Freunde, denkt ihr vielleicht, sind ältere Damen und Herren mit Schnurrbärten. Irrtum! Meine Freunde sind Hans und Walter von nebenan; Liesel und Ellen, die kleine schwarze Ellen, die vor einem Jahr mein Portemonnaie auf der Straße fand, und die – als ich sie zum Dank in eine Konditorei einladen wollte – mich bat, ihr lieber eine Hyazinthenzwiebel zu schenken.

Walter und Liesel, Hans und Ellen trafen sich nach vollendeter Lektüre bei mir zu Himbeersaft und Fruchtwaffeln und zogen über mein Buch her. Ich hatte mindestens solches Herzklopfen wie ihr in der Schule, wenn der Lehrer euch die Aufsatzhefte zurückgibt.

Liesel war als Erste fertig mit ihrem Urteil: „Na ja, ganz nett! Manchmal sogar spannend!“ Hans war schon etwas umständlicher. „Ist denn das wirklich alles passiert?“, fragte er. „Gibts denn so eine Insel – und solche Kinder? Oder hast du dir das alles nur ausgedacht?“

Ich wurde verlegen.

Walter aber … Walter, müsst ihr wissen, wird einmal Professor; er ist furchtbar gründlich und so gelehrt, dass ich den größten Respekt vor ihm habe. (Er war es zum Beispiel, der mir das Wort „Schifffahrt“ verbesserte. Ich hatte es mit zwei f geschrieben, und er erklärte mir streng, dass dies nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung ganz unzulässig sei.) Walter also machte Schwierigkeiten. „Das Buch ist ganz hübsch“, sagte er herablassend, „aber wo liegt denn überhaupt dieses ‚Terranien‘? Und ‚Urbien‘? In meinem großen Atlas habe ich sie beide nicht finden können. Eine Stadt namens ‚Cetero‘ – ich habe eigens im Konversationslexikon nachgeschlagen – gibt es ebenfalls nicht. Und diese angebliche Insel im Ozean – also bitte: Der Vegetation nach handelt es sich um eine Südseeinsel. Auf einer Südseeinsel aber gibt es unmöglich Pelztiere wie Hasen oder Kaninchen oder wollige Schafe … Und mein Physiklehrer hat gesagt, es ist ausgeschlossen, dass ein Flugzeug abstürzt, ausbrennt und der Sendeapparat in Ordnung bleibt. Das stimmt nicht.“

Ich war sehr niedergeschlagen.

Walter nahm einen Schluck Himbeerwasser, räusperte sich wie der Professor, der er einmal sein wird, und wollte fortfahren: „Zum Beispiel stimmt auch nicht …“

Ellen rettete mich. „Weißt du was“, unterbrach sie ihn, „bei dir stimmt auch etwas nicht!“

Walter war tief beleidigt. Das hatte noch keiner ihm zu sagen gewagt. Dabei sah er komisch aus, denn vor lauter Empörung vergaß er, die Waffel hinunterzuschlucken, und sie ragte ihm wie ein kleines Sprungbrett aus dem Mund heraus.

„Nicht im Kopf“, beruhigte ihn Ellen. „Im Kopf stimmts bei dir glänzend. Viel zu glänzend. Aber mit deiner Fantasie haperts.“

„Ich verstehe nicht, was du meinst“, sagte Walter steif.

„Sie meint“, mischte sich Liesel ein, „dass du nie als kleiner Junge einen Bindfaden an ein Holzstück gebunden und erklärt hast, dass dies dein kleiner Pudelhund sei.“

„Ich mache mir nichts aus Pudeln“, sagte Walter.

„Na, siehst du“, fuhr Ellen fort. „Und du machst dir auch nichts aus Büchern, wenn du nicht ganz genau findest, wo sie sich abspielen. Mir zum Beispiel ist es ganz gleich, ob die Stadt ‚Cetero‘ auf der Erde liegt oder auf dem Mond. Warum soll ein Land nicht ‚Terranien‘ heißen? Und warum kann es auf der großen Erde nicht vielleicht doch irgendwo eine kleine Insel geben, auf der Palmen und Pelztiere und Schlangen und Ziegen und alles durcheinander vorkommen? Dein Physiklehrer, siehst du, der macht es auch so. Der rechnet sich aus: Auf tausend abgestürzte Flugzeuge kommen tausend kaputte Sendeapparate. Und was ist mit dem tausendeinten?“

Walter knurrte unüberzeugt.

„Es ist nicht wichtig“, fuhr Ellen unbeirrt fort, „ob die Geschichte tatsächlich passiert ist. Wichtig ist, dass sie hätte passieren können … dass sie … es muss ja nicht gerade …“ Sie verwirrte sich plötzlich, kam ins Stottern und brach ab.

Liesel nickte. Auch Hans schien zu begreifen. Walter hatte endlich die Waffel hinuntergekaut und sah nicht mehr komisch, sondern nachdenklich aus.

„Schenkst du mir dein Buch, wenn es gedruckt ist?“, fragte er schließlich.

Ich versprach es ihm.

Ein Brief wird geschrieben

„Da haben wir wieder einmal Glück gehabt“, sagten die Mütter, als die Alarmsirenen das Zeichen gaben, dass die Flieger weitergezogen waren und die Gefahr für diesmal vorbei sei. Dann packten sie ihre Kinder ein, schleppten sie in die Wohnungen hinauf und stopften sie in die Betten … „Und nun schlaft nur rasch, es ist bald Morgen!“

Leicht gesagt, schlaft nur rasch! Die halbe Nacht hatten die Kinder im Keller zugebracht. Auf dem Schoß der Mutter, auf harten Bänken, auf der Erde sogar. Sie hatten dicke Pullover und Mäntel über ihren Pyjamas angehabt und Wollpantoffeln an den Füßen. Aber auf die Dauer war es doch eisig da unten, und wenn sie gegen Morgen aus den Kellern zurückkamen, so waren die Kinder oft ganz steif vor Kälte. Sie klammerten ihre Hände um die heißen Teetassen und gaben acht, wie das Getränk angenehm heiß hinunterrann. Lagen sie dann glücklich in ihren Betten, ordentlich zugedeckt und mit einer Wärmflasche auf jeder Seite, um noch die drei Stunden bis zum Schulbeginn zu schlafen, so rutschten sie im Traum hin und her, wurstelten Decke und Kopfkissen durcheinander und fantasierten von Krieg und Bombenangriffen. Manchmal schrien sie dabei, sodass die Mutter sie wecken und beruhigen musste. Und kaum waren sie dann im ersten guten Schlaf, ging auch schon der Wecker: Es war sieben, und sie mussten aufstehen, um rechtzeitig in die Schule zu kommen.

Kein Wunder, dass die Kinder blass aussahen und nervös waren. Sie mochten nicht mehr so herumtoben wie früher, sondern schlichen still und wie krank umher. Natürlich machten sich die Erwachsenen Sorgen. Viele tausend Kinder wurden aufs Land geschickt, in Bauernhäuser und auf große Gutshöfe. Dort hatten sie außer ihrer Nachtruhe auch noch Milch und Eier, so viel sie wollten, und Honig und Butter; und wenn sie Lust hatten, konnten sie sich ins Heu legen, und kleine Kälber leckten ihnen die Hände ab. Aber nicht alle Kinder konnten aufs Land fahren; die meisten mussten in der Stadt bleiben.

Eines Nachts, als Frau Morin mit ihren beiden Jungen Stefan und Thomas nun schon die vierte Stunde im Luftschutzkeller hockte und ihnen bereits alles weh tat vom harten Sitzen, sagte sie zu Frau Bantock gegenüber: „Frau Bantock, wir Großen wissen, dass alles einmal ein Ende hat. Aber für Kinder ist das viel schwerer zu verstehen. Eine Schande ist es, wenn man sieht, wie sie herunterkommen! Mein Großer hat zwei Kilo abgenommen. Wirklich, es bricht mir das Herz!“

„Das darf es nicht“, sage Thomas entschieden. „Wenn Papi auf Urlaub kommt und sieht, dass dein Herz gebrochen ist, wird er sich furchtbar ärgern, und der ganze Urlaub ist futsch. Mein Papi ist schließlich Doktor!“, setzte er hinzu, wobei er Frau Bantock belehrend ansah. „Der merkt immer gleich alles!“

„Rede keinen Unsinn“, sagte Stefan zu ihm. „Gebrochenes Herz ist keine Krankheit, sondern nur so ein Ausdruck.“

„Aber Papi würde es doch gleich merken“, beharrte Thomas und war böse. Er konnte seinen großen Bruder gut leiden und war meistens sogar stolz auf ihn. Aber manchmal war Stefan so gemein, wie nur größere Brüder zu kleineren sein können. Dann tat er grässlich erwachsen, und er, Thomas, der doch nur vier Jahre jünger war, hatte das Gefühl, ein albernes Baby zu sein. Besonders seit Stefan Latein lernte, seit zwei Jahren nämlich, war es sehr schlimm geworden für Thomas, der sowieso nicht viel von der Schule hielt und lieber Rollschuh lief als Hefte vollkritzelte.

„Wenn ich denke“, sagte Frau Morin zu Frau Bantock weiter, „dass in anderen Ländern Kinder jetzt in ihren Betten ruhig schlafen und von friedlichen Dingen träumen …!“

„Von Marzipan“, sagte Thomas.

„Wo zum Beispiel?“, fragte Stefan. „Ich meine, in welchen Ländern? In Terranien?“

„Zum Beispiel in Terranien“, sagte Frau Morin. „Dort ist kein Krieg.“

„Warum fahren wir dann nicht sofort hin?“, fragte Thomas.

Keiner antwortete. Die Großen lächelten müde, und Frau Bantock sah aus, als ob sie sagen wollte: „Ach Gott, der kleine Schwachkopf.“

Thomas konnte sie sowieso nicht ausstehen, weil sie immer verbot, das Treppengeländer herunterzurutschen, und weil sie nach Mottenpulver roch und auch sonst eine ekelhafte alte Tante war.

Da aber hatte Stefan einen seiner großen Momente und nahm sich des jüngeren Bruders an. „Eigentlich hat Tom ganz Recht“, sagte er. „Warum fahren wir nicht nach Terranien? Ich meine, wir Kinder, Mami! Wenn wir an den Präsidenten einen Brief schreiben und ihn bitten, eine Versammlung zu machen, eine Versammlung von allen terranischen Eltern, deren Kinder nachts ruhig schlafen können! Wenn er sie fragt, ob sie nicht noch ein paar Betten aufstellen könnten – jeder eines nur –, damit die hiesigen Kinder einmal wieder richtig zur Ruhe kommen! Wie fändest du das?“ Er sah seine Mutter gespannt an. Thomas hatte rote Ohren vor Eifer. Die Umsitzenden schwiegen trübe. Frau Bantock atmete heftig durch die Nase und sagte: „Gott, wie dumm so ein Kind redet!“ Aber da legte die Mutter ihre Hand sanft auf Stefans Schulter und antwortete: „Wenn du meinst, kannst du ja dem terranischen Präsidenten einen Brief schreiben!“

Da erhob sich Frau Bantock, obwohl das Entwarnungssignal für den Luftangriff noch nicht gegeben worden war, und verließ den Luftschutzkeller mit streng abweisender Miene. Noch ihr Rücken sah im Abgehen beleidigt aus, als ob er sagen wollte: „Bei einer Mutter, die ihre Kinder bei derartigen Dummheiten unterstützt, kann ich nicht sitzen bleiben.“

Als Stefan am nächsten Mittag aus der Schule kam und seiner Mutter beim Abwaschen geholfen hatte, setzte er sich umständlich an seinen Tisch und riss ein weißes Doppelblatt aus der Mitte eines Heftes heraus.

„Weil es keine Linien hat“, sagte er zu Thomas, der daneben stand.

„Man kann an den terranischen Präsidenten nicht auf Linien schreiben!“

„Warum kann man das nicht?“, fragte Thomas.

„Weil es babyhaft ist und er den Brief gar nicht lesen würde“, belehrte ihn Stefan. Dann schrieb er oben links das Datum, und oben rechts in die Ecke schrieb er: Betreff: Dormire necesse est!

„Was heißt das?“, wollte Thomas wissen, „und was ist ein Betreff?“

„Du fragst so viel, es ist nicht zum Aushalten! Alle ordentlichen Briefe haben einen Betreff. Dann weiß der, der ihn kriegt, gleich, worum es sich handelt.“

„Aha“, sagte Thomas und versuchte ein verständiges Gesicht zu machen, obwohl er genauso schlau war wie vorher. Aber das brauchte Stefan mit seiner Bildung nicht zu wissen. „Und was heißt: Dor-mire? Ist das lateinisch?“

„Dachtest du, chinesisch?“, fragte Stefan gereizt zurück. „Das heißt: Schlafen tut Not! – Ich habe es erfunden. Eigentlich sagten die alten Römer: Navigare necesse est – das heißt: Schifffahrt tut Not –, aber das passt nicht so gut.“

„Wieso passt es nicht?“, warf Thomas ein. „Wenn wir nach Terranien wollen, müssen wir ja auf einem Schiff fahren. Über den Ozean!“ Das setzte er sehr großartig hinzu und machte seine Lippen ganz schmal vor lauter Genugtuung, weil er auch einmal etwas Kluges gesagt hatte.

„Aber es handelt sich nicht um den Ozean, sondern ums Schlafen“, sagte Stefan ärgerlich, „und wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, fliegst du achtkantig hinaus!“

Darauf verhielt sich Thomas still und sah zu, wie sein Bruder schrieb:

Sehr geehrter Herr Präsident!

Da mein Vater Major ist (beim 2. Regiment) und deshalb meistens nicht zu Hause, so hat mich meine Mutter geben, diesen Brief an Sie zu schreiben.

„Was hat es damit zu tun, dass Papi Major ist?“, fragte Thomas.

„Du sollst mit deinen dummen Fragen aufhören! Halt jetzt gefälligst das Maul.“

„Maul ist kein schönes Wort, sagt Mami“, bemerkte Thomas mit so zarter Stimme, als ob er ein Prinz aus Porzellan wäre. „Und übrigens ist es gelogen, dass sie dich gebeten hat, den Brief zu schreiben, sie hat nur …“

„Raus!!!“, brüllte Stefan. „Rrrraus mit dir!“ Und er sprang auf, erwischte Thomas am Kragen und warf ihn regelrecht zum Zimmer hinaus. Als er wieder saß und die Feder gerade neu ansetzte, öffnete sich die Tür vorsichtig, und Thomas, der Gründliche, beendete seinen Satz durch den Spalt: „… sie hat nur gesagt, wenn du meinst, kannst du ja so einen Brief schreiben! Mehr nicht!“

Stefan hob sein lateinisches Lexikon hoch und zielte nach der Tür. Es war ein ziemlich dickes Buch – und die Tür schloss sich augenblicklich. Von draußen fragte Thomas noch freundlich, als ob nichts gewesen wäre: „Liest du ihn vor, wenn du fertig bist, oder schickst du ihn ohne mich ab? Ich möchte einen Gruß darunterschreiben.“ Als er keine Antwort bekam, trollte er sich zu seiner Mutter ins Wohnzimmer. Sie stopfte Strümpfe und war deshalb nicht besonders gut auf ihn zu sprechen. Denn Thomas hielt den Familienrekord in großen Löchern.

„Mami“, sagte er wichtig, „Stefan schreibt den Brief. Du weißt schon, den von heute Nacht. Keiner darf ihn stören. Ich gehe hinunter – spielen.“

„Aber es regnet doch, du wirst vollkommen nass werden!“

„Na und?“, machte Thomas. „Das macht doch nichts!“ – Und wupps, war er draußen, rutschte bäuchlings das Geländer hinunter und lief in den Hof. Er steckte zwei Finger in den Mund und pfiff. Daraufhin erschien im zweiten Stock ein Mädchenkopf im Fenster und fragte: „Was ist los?“

„Komm herunter“, rief Thomas. „Bring den Ball mit.“

„Es regnet doch“, schrie das Mädchen zurück.

„Zimperliese, Seifenpuppe!“, johlte Thomas.

Der Ball kam durchs Fenster herab, und bald darauf erschien auch seine Besitzerin im Hof. Thomas machte sich nicht viel aus ihr, aber sie war besser als nichts.

„Ich kann nämlich nicht in unser Zimmer“, sagte er wichtig. „Mein Bruder schreibt einen Brief an den Präsidenten von Terranien.“

„Du schwindelst ja!“, sagte das Mädchen.

„Nein, wirklich“, beteuerte Thomas, „einen richtigen Brief mit Betreff, und alles auf Latein!“

Es kam schließlich nicht darauf an, ob sie etwas angelogen wurde oder die genaue Wahrheit erfuhr. Hauptsache: sie staunte – und das tat sie!

Der fertige Brief sah so aus:

Cetero in Urbien, 21. Oktober 1942

Betreff:

Dormire necesse est!

Sehr geehrter Herr Präsident!

Da mein Vater Major ist (beim 2. Regiment) und deshalb meistens nicht zu Hause, so hat mich meine Mutter gebeten, diesen Brief an Sie zu schreiben.

Wie Sie oben ersehen, ist es wegen der hiesigen Kinder, der Kinder aus der Stadt Cetero im Lande Urbien, die seit Monaten wegen des Krieges nicht mehr richtig ins Bett gekommen sind und die sich einmal ausschlafen müssen. Zu diesem Zwecke wollen wir nach Terranien, weil wir gehört haben, dass dort nachts keine Fliegeralarme sind und man wie im Frieden schläft.

Lieber Herr Präsident, ich bin zwar erst 13 Jahre alt und Frau Bantock, unsere Nachbarin, findet es frech, dass ich an Sie schreibe. Aber ich denke, wenn Sie eine Elternversammlung zusammenrufen, eine ganz große, oder es durch die Zeitung ankündigen lassen, und wenn Sie den Eltern sagen, wie wir hier jede Nacht im Keller sitzen und müde sind und nicht schlafen können, dann werden sie uns sofort einladen. Die Eltern, meine ich. Und wir werden gerne kommen.

Das verspricht Ihnen hochachtungsvoll

Ihr dankbarer

Stefan Morin

Post scriptum:

Ich bitte um baldige Antwort.

„Das ist ein feiner Brief“, fand Thomas, der sich ins Zimmer geschlichen hatte, während Stefan der Mutter sein Werk vorlas. „Jetzt brauch ich nur noch Grüße dazuzuschreiben, dann kann er gleich weg!“

Stefan wollte nicht recht. Er behauptete, der Brief würde ohne seines Bruders Unterschrift besser aussehen, weil Thomas immer überall Kleckse mache. Aber als auch die Mutter ihn darum bat, gestattete er, dass der Kleine „Beste Grüße von Thomas Morin“ darunterkritzelte.

Und als wider Erwarten kein Klecks die Sache verzierte, malte er wenigstens noch einen mächtigen Kringel unter seinen Namen.

Dann gab ihnen die Mutter ein Kuvert, und Stefan schrieb hinten den Absender drauf und vorne mit Druckbuchstaben:

AN DEN

PRÄSIDENTEN VON TERRANIEN

BELMONT

PRÄSIDENTEN-PALAIS

Als schon die Marke klebte, holte Stefan noch seinen Rotstift und malte schräg in die untere Ecke rechts: EILT!!! Dann brachten sie beide den Brief hinunter und warfen ihn in den Kasten.

Der Brief kommt an

Der Präsident von Terranien war ein alter Mann, der den ganzen Tag Sitzungen und den Kopf voller politischer Sorgen hatte. Außerdem hatte er noch einiges andere, zum Beispiel: eine Villa aus weißem Marmor mit einem Park dahinter, drei Foxterrier, die dort herumbellten, zwei Autos, ein altes, schwarzes und ein neues, graues. Ferner hatte er eine feine Motorjacht, auf der er seine Ferien verbrachte. Er hatte vier Sekretäre, die in einem riesigen Zimmer saßen, das ganz mit rotem Samt tapeziert war. Sie taten von morgens bis abends nichts anderes als Briefe lesen, die von überall aus der weiten Welt an den Präsidenten geschrieben wurden. Er hatte außerdem zwei Enkelkinder, Susi und Michael, die er nach Herzenslust verwöhnte, obgleich er als echter Großvater sich einbildete, dass er sie streng behandle.

Er hatte Rheumatismus im linken Bein und einen Masseur, der ihn jeden Morgen massieren musste.

Und was hatte er noch?

Er hatte furchtbar viel zu tun!

Das stellten auch Michael und Susi zum neunundneunzigsten Male fest, als sie eben im Korridor des Präsidenten-Palais einen der vier Sekretäre trafen und ihn fragten, wie lange die Konferenz wohl noch dauern werde. Der Großvater hatte sie für fünf Uhr bestellt, um mit ihnen Eis essen zu gehen; und nun war es längst halb sechs, und er saß immer noch im Konferenzraum und redete.

„Es ist äußerst schwierig mit diesem Großvater“, sagte Susi, die immer glaubte, sie müsse wie eine Erwachsene reden, weil sie vor Kurzem vierzehn geworden war. „Er ist unglaublich unzuverlässig mit seinen Verabredungen. Ich bin extra aus meiner Tanzstunde früher weggegangen.“

„Nichts gegen Ihre Tanzstunde“, sagte der Sekretär, „aber der Herr Präsident hat wohl wichtigere Sachen mit dem urbischen Botschafter zu klären als Tanzschritte.“

„Ganz meiner Meinung“, bemerkte Michael. Er war erst zwölf und kam sich viel vernünftiger vor als seine Schwester. Damit drehte er ihr den Rücken zu, stieg die Treppen hinauf und verschwand in dem Zimmer, wo die vier Sekretäre saßen. Links hinten stand der Schreibtisch von Herrn Gran, einem freundlichen jungen Mann mit Brille, der seit Jahren hier Sekretär und Michaels Freund war. In seiner Schublade sammelte er Briefmarken für ihn.

„Servus, Herr Gran“, sagte Michael.

„Servus, Michael“, antwortete Herr Gran. Dann kniff er ein Auge zu, zwinkerte mit dem anderen und flüsterte, als ob es sich um ein Staatsgeheimnis handle: „Kap der Guten Hoffnung! – Das blaue Wunder! Ganz große Seltenheit.“ Damit überreichte er Michael eine leuchtend blaue Marke in Dreieckform. Michael war entzückt. „Sie sind ein Engel, Herr Gran!“, verkündete er. „Jetzt ist der Satz ‚SELTENE AFRIKAMARKEN‘ fast voll.“ Und er ließ die Blaue in seinem Portemonnaie verschwinden. Dann setzte er sich nach alter Gewohnheit unter den Schreibtisch, nahm den Papierkorb zwischen die Beine und begann darin herumzuwühlen. Marken fand er nicht, jedenfalls keine, die ihn interessierten, aber er entdeckte ein Kuvert, wo die Adresse aussah, als ob er sie selbst geschrieben hätte. Komisch, dachte er, woher kommt denn das? Und nahm Stefans Brief heraus. Als er ihn gelesen hatte, war er sehr aufgeregt.

„Hallo!“, rief er von unten und zog Herrn Gran den Schuhriemen auf. „Haben Sie diesen Brief gelesen?“

„Welchen?“, fragte Herr Gran. „Ich bin jetzt beim elfhundertsechsunddreißigsten Brief seit heute Früh. Wie soll ich wissen, welchen du meinst?“

„Na, den von Stefan Morin aus Cetero in Urbien.“

„Und wer ist, bitte, Stefan Morin aus Cetero in Urbien?“, fragte Herr Gran.

„Wer das ist …? Das ist ein Junge, der richtig ist – falls Sie das richtig verstehen. Und eines sage ich Ihnen, Herr Gran, wenn Sie auch mit der blauen Kap der Guten Hoffnung prima waren – dass Sie so einen Brief wegschmeißen, einfach in den Papierkorb, das ist weniger prima; das ist sogar sehr – na, also sehr – unprima von Ihnen. Aber ich werde dafür sorgen, dass mein Großvater ihn doch liest.“ Damit ließ er den verdutzten Herrn Gran sitzen und ging schnurstracks auf die gepolsterte Tür zu, hinter der der Präsident seine Konferenz hatte.

„Michael – um Gottes willen!“, schrie Herr Gran und stürzte hinterher.

„Der urbische Botschafter ist drin! Keiner darf stören! Höchste Staatsgeschäfte!“

Und er hielt den Jungen am Gürtel fest. Die drei anderen Sekretäre kamen eiligst angelaufen, und alle redeten durcheinander, als die Tür aufging und der Präsident den urbischen Botschafter verabschiedete.

„Was ist geschehen, meine Herren?“, fragte er erstaunt und betrachtete die vier Sekretäre, die verlegen um seinen hochroten Enkel herumstanden.

„Opa“, sagte Michael, „sei nicht böse, aber ich habe dir etwas äußerst Wichtiges mitzuteilen.“

„So“, sagte der Präsident, „vielleicht gestattest du, dass ich vorher Herrn Marée Adieu sage …?“

„Nein, Herr Marée muss es auch hören“, behauptete Michael energisch. „Es handelt sich nämlich um Urbien. Das heißt – um die urbischen Kinder. Bitte, hier ist ein Brief von Stefan Morin aus Cetero. Er ist genauso ein Junge wie ich, und jetzt hört einmal, was er schreibt.“

Mit lauter Stimme las er Stefans Brief vor. Der Präsident blickte Herrn Marée an – und Herr Marée blickte die Sekretäre an – und die Sekretäre blickten wieder den Präsidenten an – und alle zusammen schauten schließlich auf Michael und verhielten sich mäuschenstill, bis er fertig war. Dann legte Herr Marée seinen Arm um Michaels Schulter und sagte einfach: „Du hast recht! Es handelt sich wirklich um Urbien.“ Und dann: „Sie gestatten doch, Herr Präsident, dass ich noch rasch meine Meinung dazu äußere?“ Damit führte er Michael an dem einen Arm und den Präsidenten am andern in das Zimmer zurück. Die vier Sekretäre setzten sich vor Staunen glatt auf den roten Samtteppich.

So fand sie Susi, die gerade zur Tür hereinkam, um nach ihrem Bruder zu suchen.

„Nanu, was machen Sie denn da unten?“, erkundigte sie sich verwundert. „Und wo ist Michael?“

„Michael hat Konferenz!“, sagte Herr Gran.

„Konferenz?“, fragte Susi verblüfft. „Und mit wem, wenn man fragen darf?“

„Mit dem Botschafter von Urbien und dem Präsidenten von Terranien“, antworteten die vier Sekretäre im Chor.

Als dann eine Stunde später die Kinder mit dem Großvater in der Eisdiele „Grönland“ saßen und Halbgefrorenes lutschten, ließ sich Michael von dem Kellner einen Bogen Briefpapier und vom Präsidenten die Füllfeder geben. Er schrieb:

Lieber Stefan!

Mein Großvater, welcher der Präsident Terraniens ist, hat deinen Brief erhalten. Ohne mich – hätte er ihn nicht. Ein Glück. Herr Marée, der Botschafter eures Landes, war auch gerade da. Wir drei haben gleich alles besprochen. Wir sorgen dafür, dass ihr gleich ein großes Schiff bekommt. Oder zwei. Oder zehn. Du hörst bald mehr. Der Aufruf an die Eltern kommt auch sicher in die Zeitung. Viele Grüße an Thomas. Ich habe leider nur eine Schwester. Auf bald. Ich hole dich am Hafen von Capitale ab. Binde dir einen grünen Schal um, damit ich dich erkenne.

Dein Freund

Michael Petry

Der Präsident unterschrieb mit:

Freundliche Grüße,

Großvater

Die Reise

Es wurde Februar, bis sie reisen konnten. Ein langes Hin und Her entstand, bis man für alle urbischen Kinder, die hinüber wollten, die passenden Plätze in Terranien gefunden hatte. Zum Beispiel bestand Frau Morin darauf, dass ihre beiden Buben nicht getrennt untergebracht würden. Der große Bruder sollte auf den kleinen aufpassen, sonst, sagte sie, werde sie jede Nacht träumen, dass Thomas von einem Hochhaus herunterfalle.

Und dann gab es Mütter in Urbien, die äußerten, wenn sie nicht mindestens zwanzig Paar wollene Socken und mehrere Kilo Hustenbonbons einpacken dürften, dann ließen sie ihre Kinder überhaupt nicht fahren. Übrigens waren nicht nur die Erwachsenen so umständlich; es gab auch eine ganze Reihe unvernünftiger Kinder: Das eine wollte seinen Papagei mitnehmen und das zweite seine elektrische Eisenbahn mit Signallampen und Verschiebebahnhof. Ein drittes seine Goldfische und ein viertes den Puppenwagen.

Das ging natürlich nicht: Die Rucksäcke durften ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten.

Schließlich musste auch noch das geeignete Personal gefunden werden, Krankenschwestern, Ärzte, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen – all die Menschen, die nötig sind, um ein paar tausend Jungen und Mädchen auf einer gefährlichen Reise zu begleiten.

Denn gefährlich war es! Die Eltern waren sich darüber klar, und die größeren Kinder ahnten es auch. Stefan zum Beispiel fing von selbst damit an, als er am Abend vor der Abreise seiner Mutter gute Nacht sagt.

„Mami“, fragte er, „hast du etwa Angst?“

Nein – warum? wollte Frau Morin antworten; aber dann fand sie, dass Stefan nun doch schon zu groß war, um ihn so ohne weiteres anzuschwindeln. „Ja“, sagte sie, „ein bisschen.“

„Sollen wir dann vielleicht nicht fahren, oder nur Thomas, und ich bleibe bei dir?“

„Das kommt nicht in Frage!“, sagte Frau Morin entrüstet. „Überhaupt, da du die Idee gehabt hast. Schlaf, Stefan“, sie beugte sich noch etwas tiefer über sein Bett, „und mach dir nichts daraus. Mütter sind komisch: Die sorgen sich immer. Einmal um ein Loch in der Hose und einmal um eine Reise nach Terranien.“

Sie küsste ihn und stieg über die beiden Rucksäcke zur Tür hinaus.

„Sie ist nicht komisch, sie ist erstklassig!“, verkündete Stefan. Es kam nicht die geringste Antwort, da Thomas längst tief unter seinem Federbett lag und schlief.

Es war verabredet, dass die Eltern ihre Kinder am Bahnhof abliefern sollten. Von dort fuhren sie in die Hafenstadt Port Pax weiter. Die Schiffe gingen nachmittags um halb fünf. Als Frau Morin mit ihren Söhnen Punkt sieben Uhr, es war noch stockdunkel, auf dem Bahnsteig ankam, wurden sie sofort von einem Mann angehalten. Er trug eine weiße Armbinde, auf der „KINDERTRANSPORT“ stand.

„Wie heißen die Passagiere?“, fragte er Frau Morin.

„Sind wir das?“, flüsterte Thomas. Er hatte Bauchweh vor Aufregung und wollte am liebsten immerzu reden. Aber Stefan gab ihm einen Stoß in die Rippen, sodass sich das Bauchweh augenblicklich dorthin verzog.

„Stefan Morin und Thomas Morin“, hatte unterdes die Mutter dem Mann mit der Armbinde geantwortet.

„Wie alt?“, fragte er und blätterte in einer Liste.

„Dreizehn und neun“, war die Antwort.

„Wie ist die Adresse in Terranien?“

„Herr Petry, Belmont.“

„Oh – ah”, machte der Mann und wurde plötzlich freundlich, weil er gefunden hatte, was er suchte. „Hier: Morin, Stefan und Thomas. Bitte, dort drüben, Abteilung 14.“

Überall standen kleine Gruppen von Kindern um einen Erwachsenen herum. Große Ziffern von eins bis dreißig waren mit weißer Farbe auf Tafeln geschrieben. Sie suchten die Nummer 14. Eine junge Dame kam ihnen entgegen und schüttelte ihnen herzlich die Hand.

„Guten Morgen“, sagte sie nett, „ihr seid gewiss die Morin-Jungen. Legt einmal vorläufig eure Rucksäcke hierher. So! Und nun macht euch schon mit den andern bekannt; das ist Karl Gruner, das Johann und Georg Barmin …; zu mir sagt einfach Tante Liliane. Ich bin eure Leiterin auf dieser Reise.“

Die Kinder standen einander höchst betreten gegenüber. Wer kann auch auf Kommando Freundschaft schließen? Die Mütter beobachteten sie von der Seite, was die Sache nicht besser machte. Na, das fängt ja gut an, dachten alle. Wie die Fische standen sie und schwiegen. Es wurde peinlich. Plötzlich sagte Thomas: „Darf ich etwas fragen, Tante Liliane?“

„Aber gerne.“

„Wenn wir nun so viele Tage auf dem Schiff sind – ist da eigentlich ein Klo – oder wie macht man das?“

Da mussten alle furchtbar lachen. Stefan genierte sich schrecklich. Immer brachte ihn der kleine Bruder in so eine unangenehme Lage. Aber der Bann war gebrochen. Die Kinder begannen eifrig miteinander zu reden; erst vom WC – oder ob man da nicht einfach über Bord … – und dann darüber, was sie wohl den ganzen Tag über auf dem Schiff tun könnten. Der Bahnhof summte von Kinderstimmen. Die Mütter bestürmten indes Fräulein Liliane mit Fragen und Bitten. Schaffner liefen hin und her, und die riesigen Lichtzeiger der Bahnhofsuhr rückten so rasch vorwärts, dass keiner recht wusste, wie es plötzlich halb acht geworden war und „Einsteigen“ gerufen wurde. Gruppe 14 kletterte unter Fräulein Lilianes Aufsicht in ein Abteil, zankte sich ein bisschen um die Plätze und lehnte sich zum Fenster hinaus. Unten die Kleinen und darüber die Großen. Gerade als die ersten Abschiedstränen zu tropfen begannen und Lisl Santo jämmerlich quietschte: „Mama, ich will gar nicht nach Terranien!“, stimmte Tante Liliane das lustige Lied vom Hasen und der Mohrrübe an. Alle kannten das noch vom Kindergarten her, und obwohl es ein ganz albernes Lied für die Kleinen war, schrien sie es jetzt begeistert mit:

„Es saß ein Has’

im grünen Gras,

das machte ihn von hinten nass.

Heijum, von hinten nass …“

Der Zug fuhr an. Tausend kleine Hände streckten sich aus den Fenstern hinunter, tausend große hinauf …

„Da sprach der Has’

Was ist denn das?

Was macht mich da von hinten nass?

Heijum, von hinten nass.“

Der Zug fuhr schneller. Ein paar Mütter, die noch ein Stück mitgelaufen waren, blieben zurück.

„Die Mohrrüb’ sprach:

Du bist nicht schlau,

was nass macht, ist der Morgentau,

heijum, ja Morgentau.“

„Tom“, knurrte Stefan zwischen den Zähnen, „wenn du jetzt noch zu heulen anfängst, verprügle ich dich wie noch nie!“

„Aber“, schluckte Thomas, „was wird Mami ohne uns machen …“

„Singt doch mit, ihr beiden“, sagte Fräulein Liliane. Und sie sangen und winkten. Schnaubend fuhr der Zug Richtung Port Pax.

Nachmittags waren sie dort. Vier schöne Schiffe warteten auf sie im Hafen. Die „Feuerland“, die „Poseidon“, die „Möwe“ und die „Jules Verne“. Gruppe 14 wurde in der „Feuerland“ untergebracht, die als erstes von den vier Schiffen fahren sollte, was besonders Thomas mit Stolz erfüllte, weil er das Gefühl hatte, dass die „Feuerland“ das Führerschiff sei, ohne das die drei andern niemals den Weg nach Terranien finden würden.

Es war großartig. Gleich als Tante Liliane sie auf das Schiff führte, merkten sie, wie glänzend man für alles gesorgt hatte. Unten in den Schlafräumen, in die sie sofort ihre Rucksäcke brachten, waren Stockbetten aufgestellt und erinnerten an Sommer im Ferienheim. Fräulein Liliane ließ die Kinder ihre Pyjamas und Waschsachen auspacken und zeigte ihnen dann die Badezimmer. Große, weiß gekachelte Räume mit blinkenden Wannen.

Sie gingen durch schmale Korridore in den hellen Speisesaal hinauf; Riesentafeln waren schön gedeckt, sogar Blumen standen in der Mitte. Es gab gebratenen Fisch mit Kartoffelsalat und hinterher Kompott mit Vanillecreme darüber. Die Kinder setzten sich erwartungsvoll hin; sie hatten einen Riesenhunger nach der langen Eisenbahnfahrt. Bevor sie aber anfangen durften, tönte ein Gong, und ein schlanker alter Herr stellte sich in der Mitte des Speisesaals auf einen Stuhl, damit alle ihn sehen konnten. Er trug eine weiße Uniform mit viel Gold daran und ein weißes Bärtchen am Kinn. Offenbar wollte er eine Rede halten, und den Kindern wurde feierlich zumute. „Ich begrüße euch, ihr Kinder“, sagte der alte Herr, „an Bord der ‚Feuerland‘. Wir alle wünschen, dass die Fahrt nach Terranien ruhig und glücklich verlaufen möge; dafür habe nicht nur ich, der Kapitän, zu sorgen, sondern jeder Koch und Küchenjunge, jeder Matrose und Heizer dieses Schiffes, jeder Lehrer und Leiter eurer Gruppen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie viel Arbeit und Sorge in dem ganzen Unternehmen steckt, und deshalb will ich euch sofort zu Beginn unserer Reise ein Versprechen abnehmen: Gehorcht! Wenn euch irgendein Erwachsener an Bord der ‚Feuerland‘, sei es wer immer, auffordert, etwas zu tun, dann tut es! Ihr müsst verstehen, dass wir ohne eure Mithilfe keine Ordnung halten können. Es sind sechshundert Kinder auf dem Schiff. Davon über hundert unter sechs Jahren. Für die Kinder ab sechs Jahren lese ich jetzt den Tagesplan für morgen vor:

7 Uhr morgens: Wecken durch Gong. Gymnastik und Sport an Deck. Waschen, Anziehen, Betten machen.

8 Uhr bis 8.30 Uhr: Frühstück

8.30 Uhr bis 11 Uhr: Unterricht in Schiffskunde, Besichtigung des Maschinenraums, Naturwissenschaft, Geografie, Meereskunde.“ Der Kapitän unterbrach sich und blinzelte lustig über die aufmerksam schweigenden Kinder hin:

„Keine Angst, Herrschaften“, sagte er, „wir machen hier keine Schule. Es gibt weder Noten noch Prüfungen noch sonst etwas. Ihr werdet sehen, dass euch das Lernen bei uns Spaß macht. Weiter im Text:

11 Uhr bis 11.15 Uhr: Zweites Frühstück

11.15 Uhr bis 1 Uhr: Musik, Sport, Zeichnen, Basteln, nach freier Wahl jedes Kindes.

1 Uhr bis 1.30 Uhr: Mittagessen

1.30 Uhr bis 3 Uhr: Mittagsruhe. Bei gutem Wetter im Liegestuhl an Deck; bei schlechtem in den Schlafsälen. Es darf bis 2 Uhr leise gesprochen werden; von 2 Uhr bis 3 Uhr herrscht absolute Ruhe.“

Wieder zwinkerte der Kapitän über den Saal hin.

„Das wird euch nicht schwerfallen“, sagte er. „Die Seeluft macht so müde, dass ihr schnarchen werdet wie ein Sägewerk.

3 Uhr bis 4 Uhr: Jedes Kind beschäftigt sich selbst. Briefe schreiben nach Hause, Lesen, Spielen. Eine Bibliothek ist an Bord.

4 Uhr bis 4.15 Uhr: Tee.

4.15 Uhr bis 7 Uhr: Die einzelnen Gruppen bleiben mit ihren Leitern unter sich. Sie spielen, treiben Sport, singen oder erzählen sich etwas. Jeden zweiten Tag werdet ihr um diese Zeit hier im Speisesaal Kino haben.“

Erstaunt hob der Kapitän den Kopf; bei dem Wort „Kino“ brach ein begeistertes Gejohle aus. Die Kinder schrien „Hurra!“ und warfen Servietten in die Luft. Sie klapperten mit Messern und Gabeln Beifall auf den Tellern – es war ein gefährlicher Lärm. Keiner, außer dem Kapitän natürlich und den Stewards, die mit ihren Bratfischen im Hintergrund auf den Schluss der Rede warteten, merkte, dass in dieser Minute das Stampfen des Schiffes sich verstärkte und die „Feuerland“ auf den abendlichen Ozean hinausglitt. Zu gewaltig war der Jubel im Hinblick auf die Kinovorstellungen, die man jeden zweiten Tag hier gratis haben würde. Der Kapitän ergriff wieder das Wort:

„7.30 Uhr bis 8 Uhr: Heiße Dusche und Schlafengehen.

8 Uhr bis 9 Uhr: Je nach Altersstufe darf im Bett noch gelesen werden. Um 9 Uhr ist Schluss; völlige Ruhe und alles dunkel.“

Er faltete seinen Zettel zusammen und blickte seine Zuhörer an: „Gefällt es euch?“, fragte er.

„Ja!“, riefen die Kinder einstimmig.

Ein kleiner Junge mit roten Wangen sprang auf und meldete sich wie in der Schule: „Ich weiß, was wir sind!“, schrie er. „Wir sind ein schwimmendes Kinderheim.“

„Sehr gut“, sagte der Kapitän, „dabei soll es bleiben: ein schwimmendes Kinderheim! Und nun: guten Appetit!“

Die Stewards stürzten auf die Tische los, und die Kinder machten sich über die Teller her. Frau Morin hätte gestaunt, wenn sie Thomas gesehen hätte, der nie in seinem Leben Fisch gegessen und immer behauptet hatte, er müsse auf der Stelle sterben, wenn er nur daran rieche. Hier verschlang er sein Stück mit wilden Bissen und lud sich, noch kauend, ein zweites auf.

Aber so ist es immer: Zu Hause mag man dies und jenes nicht, und bei anderen schmeckt es einem plötzlich glänzend. Von der Vanillecreme nahmen alle mehrmals.

„Es ist direkt ungesund, jetzt heiß zu duschen“, bemerkte Stefan, als er ächzend vom Tisch aufstand. „Papi würde es als Arzt nicht erlauben.“

Um neun Uhr ging Tante Liliane von Stockbett zu Stockbett und wünschte den Kindern gute Nacht. Sie trug einen weißen Mantel und war sehr lieb zu allen. Thomas betrachtete sie lange.

„Sie sehen aus – zwischen Engel und Krankenschwester“, sagte er.

„Engel gibts nicht!“, rief ein Mädchen von der anderen Seite des Saales herüber.

„Was?“, schrie der kleine Rotwangige von vorhin. „Engel gibts nicht? Ich hab beinah einmal einen gesehen, das war so …“ Und er schöpfte Atem zu einer längeren Geschichte. Aber Tante Liliane stopfte ihn unter die Decke zurück und fragte ganz nebenbei: „Wisst ihr eigentlich, dass wir schon längst fahren?“

Alle Kinder fuhren mit einem Ruck hoch und saßen kerzengerade mit ungläubigen Augen da.

„Wir fahren?“ – „Ach wo!“ – „Wieso merkt man das nicht?“ – „Fräulein Liliane schwindelt uns an.“ Die Stimmen schwirrten durcheinander.

„Wir fahren schon seit zwei Stunden“, versicherte ihnen Tante Liliane.

Thomas wollte hinaus aufs Deck, um es zu sehen.

„Jetzt fahren wir und man merkt es gar nicht“, jammerte er. Es tat ihm um jede zurückgelegte Welle leid, die er nicht mit eigenen Augen begutachtet hatte.

„Jetzt wird erst geschlafen!“, mahnte Fräulein Liliane. „Morgen Früh turnen wir an Deck auf freiem Meer, dann kannst du alles sehen. Schlaft recht gut!“ Sie knipste das Licht aus. Nur eine kleine blaue Birne brannte über der Tür.

Die Kinder lagen eine Weile und schwiegen. Das Meer schaukelte sie angenehm, und sie waren schläfrig.

„Ich hab noch nicht gebetet“, meldete der Rotwangige.

„Das kann doch jeder für sich allein tun“, fand Stefan.

„Aber zu Hause macht das meine Mutter mit mir!“

„Dann soll einer jetzt laut für uns alle beten!“, verlangte eines der Mädchen von der anderen Seite. „Wer ist der Älteste?“

Der Älteste war ein vierzehnjähriger Junge, der sich sogleich räusperte und dann mit klarer Stimme sprach: „Lieber Gott, behüte unsere Mütter zu Hause und unsere Väter im Kriege. Und behüte auch uns auf unserem Schiff und lass uns sicher nach Terranien kommen. Amen.“

Die Katastrophe

Es war großartig! Früh aus dem warmen Bett in die kalte Seeluft an Deck hinauf. Turnen und Boxen, bis sie den Atem verloren. Dann unter die heiße Dusche und zum Frühstück in den Speisesaal. Gleich am ersten Vormittag führte der Kapitän sie zum „Unterricht“ durch das Schiff. Sie durchstöberten es von oben bis unten, von hinten bis vorne. Der Maschineningenieur erklärte ihnen das Geheimnis der Dampfturbinen. Sie verstanden kein Wort davon und sagten mit betretenen Gesichtern: „Aha!“ und „Sososo …“ und gingen erleichtert von dannen, um sich die Schlafräume der Matrosen anzusehen. Jedem Kind erlaubte der Kapitän für eine Sekunde, das Steuerrad in den Händen zu halten: Es war ein erhebendes Gefühl. Als der Gong das Zeichen zum Mittagessen durch das Schiff sandte, gab es unter den Jungen keinen, der nicht später zur See wollte. Selbst Stefan, für den es seit Jahren feststand, dass er Arzt werden wollte wie sein Vater, beschloss, ein paar Jahre als Schiffsarzt um die Welt zu fahren.

Am Nachmittag sahen sie einen Film: „Micki und Mucki auf dem Mond“ und mussten so furchtbar darüber lachen, dass sich Thomas noch beim Abendessen an einer Spargelstange verschluckte.

Leider war es am vierten Tag ihrer Reise mit dem guten Wetter vorbei und sie durften nicht mehr an Deck hinauf, sondern mussten unten in den Kajüten bleiben. Das war nicht im Entferntesten so amüsant wie oben. Vor den runden Fensterluken stürzten grüne Wasserberge auf und ab, und den ganzen Tag brannte Licht im Schiff. Man wusste nicht recht, war es Nacht oder Tag oder war das Ganze überhaupt nur ein schlechter Traum. Viele Kinder lagen seekrank auf ihren Betten, fühlten sich elend und wollten nach Hause. Die andern langweilten sich und liefen in den Korridoren hin und her. Zum Glück erlaubte schließlich der Kapitän den Speisesaal umzuräumen, und nun hatten sie Platz, um Walfischjagd zu spielen. Aus Tischen und Stühlen bauten sie eine Flotte, wählten Steuermann, Lotsen und Harpunenwerfer, postierten sich auf ihren Plätzen – und die Jagd ging los. Laut Verabredung war der Fußboden offenes Meer; wer ihn berührte, musste sofort losschwimmen und konnte leicht von Haifischen und Seeschlangen verschlungen werden, von denen es ringsum nur so wimmelte.

Thomas feierte Triumphe. Obwohl er nur ein einfacher Schiffsjunge war, erhielt er den höchsten Orden für Walfischjäger: „Die goldene Harpune“. Wie ein Rasender stürzte er sich aus dem Boot und schwamm übers Parkett, mitten in die schwanzschlagende, wasserwirbelnde, äußerst gereizte und deshalb äußerst gefährliche Walfischherde hinein. Eben wollte er den Leitwal angreifen, er hatte ihn schon bei der Flosse gepackt, da kam leider der Steward, um den Saal fürs Abendessen herzurichten. Noch als Fräulein Liliane gute Nacht sagte und Thomas ihr seine „Goldene Harpune“ zeigte (einen Zahnstocher, quer in die Pulloverbrust gesteckt), waren alle aufgeregt vom Spiel.

„Übermorgen um diese Zeit“, sagte Tante Liliane, um sie auf andere Gedanken zu bringen, „sind wir schon in Capitale.“

Sie schliefen spät ein und träumten von Walfischjagd und Ankunft in Terranien.

Und dann, mitten in der Nacht, passierte es …

Ein heftiger Schlag weckte sie auf. Es klang, als ob eine schwere Eisentür zugefallen wäre. Sie purzelten aus ihren Betten und blinzelten überrascht nach dem blauen Licht über der Tür, das für Sekunden ausgegangen war und nun mühsam flackernd weiterbrannte. Als nichts weiter erfolgte, legten sich die meisten unter die Decken zurück und schliefen wieder ein. Die Maschinen ratterten wie immer.

„Was war denn das?“, fragte Thomas flüsternd seinen Bruder.

„Keine Ahnung, gar nichts wahrscheinlich“, antwortetet Stefan, um ihn zu beruhigen. Plötzlich trat eine absolute Stille ein. Die Maschinen hatten aufgehört zu arbeiten, der schwere Schiffskörper atmete und zitterte noch einige Male schwach und lag dann unbeweglich im Wasser. Die Wellen hoben ihn leise auf und ab. Gleich darauf rannten Schritte über Deck, Kommandorufe tönten, eine Trillerpfeife schrillte, und über allem erhob die große Schiffssirene ihre mächtige Stimme und ließ ein langheulendes „Tut-Tut-Tuuuut“ wie einen Klageschrei über das nächtliche Meer hinziehen. Dies geschah zur Warnung der drei anderen Schiffe, die nun mit Funkspruch anfragten, was denn mit der „Feuerland“ los sei.

Die Kinder saßen überwach und mit erschrockenen Gesichtern in ihren Betten. Da stand schon Fräulein Liliane in der Tür, und Licht überflammte den dunklen Schlafsaal. Mit einer Handbewegung scheuchte sie alle Fragen zurück.

„Hört gut zu, Kinder: Das Schiff ist auf eine Mine gefahren. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert, als dass ein kleines Loch in den Schiffsrumpf gerissen wurde. Die Matrosen werden es morgen Früh ausbessern. Bis dahin wünscht der Kapitän, dass ihr auf den drei anderen Schiffen untergebracht werdet. Ihr zieht euch also jetzt so rasch wie möglich an, schnallt die Rucksäcke um und kommt mit mir hinauf. Und noch eines: Es wird kein Wort geredet!“

Schweigend schlüpften die Kinder aus ihren Pyjamas und zogen sich hastig an. Noch nie hatte Fräulein Liliane so streng zu ihnen gesprochen. Stefan warf ihr einen forschenden Blick zu und stellte fest, dass sie sehr bleich aussah.

Na ja, dachte er, das mit dem Lochausbessern ist natürlich eine Ausrede. Ein Schiff ist kein Strumpf. Kein Mensch kann auf offener See Löcher im Rumpf flicken. Das sagen sie uns nur so, weil wir Kinder sind.

Es war gut, dass er durch das Schweigegebot verhindert war, seine Weisheit den anderen Kindern mitzuteilen. Sie glaubten fast alle an die harmlose Geschichte vom kleinen Loch, und das war ein Glück! Sie kletterten hinter Fräulein Liliane an Deck.

„Abzählen!“, befahl sie. Alle zwanzig waren da. Das Deck lag taghell beleuchtet; Matrosen stürzten hin und her; an rasselnden Ketten wurden die Rettungsboote ins Wasser gelassen. Das Meer war bewegt, nicht wirklich stürmisch, aber die kleinen Boote wurden immerhin mit ziemlicher Gewalt hinaufgeschwungen und gleich darauf tief hinabgezogen. Das Deck füllte sich mit Kindern und Erwachsenen. Bis auf wenige halblaute Kommandos war es mäuschenstill.