18,99 €

Mehr erfahren.

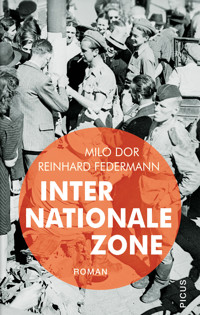

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wien, Nachkriegszeit – Nach den Jahren der Zerstörung und des Hungers werden die ersten Siegergestalten des Wiederaufbaus an die Oberfläche gespült. Es sind einheimische und zugewanderte Schieber, Schwarzhändler und Unterweltler, die Dor und Federmann in ihrem packenden Roman vorführen, und die atemlos dem schnellen Geld nachjagen. Sie sind es, die sich im noch unsicheren System der Besatzungszeit im aufgeteilten Wien am besten zurechtfinden, die sofort erfassen, mit welcher Besatzungsmacht sich welche Geschäfte abwickeln lassen. Vom Handel mit und dem Schmuggel von Zigaretten geraten sie so fast zwangsläufig in das Spiel der Spionage und schließlich des Menschenraubs. Die sowjetischen Besatzer helfen aktiv bei der Beschaffung des Schmuggelgutes: die erwartete Gegenleistung ist die Auslieferung von 'Feinden der Sowjetunion', die sich in nicht-sowjetischen Sektoren aufhalten.Dors und Federmanns negative Helden, die sich ohne Skrupel und Bedenken an dem Spiel im Wien des Dritten Mannes beteiligen, geraten allerdings bald selbst in das von ihnen ersonnene Netz, in dem sie sich verfangen und an dem sie zugrunde gehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Copyright © 1994 Picus Verlag Ges.m.b.H.,

Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien

Neuausgabe 2025

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien

Umschlagabbildung: ÖNB/Wien, 197.377-B

ISBN 978-3-7117-2154-9

eISBN 978-3-7117-5526-1

Informationen über das aktuelle Programm

des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

MILO DOR, REINHARD FEDERMANN

INTERNATIONALEZONE

ROMAN

Mit einem Nachwort von

Günther Stocker

Inhalt

WER ÜBRIG BLEIBT, HAT RECHT

EIN UNERWÜNSCHTER GAST

ALTE ZEITEN

ISTANBUL, SHANGHAI UND EIN HINTERRAD

IM CASINO WIRD NICHT NUR GETANZT

ZIGARETTENBALLADE

HERR KASTALIDES ZUM TELEFON!

INTERNATIONALE ZONE

GUTEN ABEND, GENOSSE PAWLENKO

DIE LIEBE IST EINE HIMMELSMACHT

EIN BEDAUERLICHER IRRTUM

DER RETTENDE ENGEL

AUCH MÖRDER HABEN ANGST

EIN ELEMENT AM RANDE DER PARTEI

VA BANQUE

DIENST AM KUNDEN

DIE FALLE

ABSCHIED

DAS LETZTE KAPITEL

NACHWORT

DIE AUTOREN

WER ÜBRIG BLEIBT, HAT RECHT

Als Boris Kostoff, Doktor der Veterinärmedizin, am Salzburger Hauptbahnhof eine Flasche Kognak kaufte, war es ihm beinahe gelungen, das Gefängnis zu vergessen, aus dem er entlassen worden war. Er hatte dort auch nicht allzu viel Zeit zugebracht. Verglichen mit seinen dreiundvierzig Lebensjahren waren die dreieinhalb, die er abgesessen hatte, eine Kleinigkeit.

Zwar war er im Sommer 1950 von einem amerikanischen Militärgericht wegen Mordes und fahrlässiger Tötung zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt worden, hatte aber die volle Zeit nicht absitzen müssen. Das verdankte er vor allem der Tatsache, dass er zum Gefängnisdirektor beinahe herzlich zu nennende Beziehungen unterhielt.

Der Direktor, ein rotgesichtiger Lebemann aus der Provinz, der stets im Trachtenanzug herumzugehen pflegte, war ein leidenschaftlicher Jäger. Als eines schönen Tages einer seiner Lieblingshunde erkrankte, ließ er Kostoff holen. Nie zuvor hatte Kostoff einem Fall solche Aufmerksamkeit zugewandt und noch nie aus der Ausübung seines tierärztlichen Berufs solchen Profit gezogen. Er konstatierte Nierenentzündung, gab dem Hund, der sich kaum bewegen konnte, ein paar Penicillinspritzen und kurierte ihn innerhalb zweier Wochen.

Von da an war er der unentbehrliche Berater des Direktors. In seiner frühen Jugend in Bulgarien hatte er seinen Vater häufig auf der Jagd begleitet und wusste daher ein wenig Bescheid. Hier allerdings spielte er den passionierten Jäger, sodass er, entgegen allen Vorschriften, ein paarmal heimlich auf die Jagd mitgenommen worden war. Darüber hinaus genoss er noch einige andere Vorrechte. Er arbeitete in der Küche, wo er sich vollstopfen, mit den Wärtern Karten spielen und an kalten Winterabenden Rum trinken konnte. Als Küchenchef wurde er auch zum Einkauf mitgenommen, und so erhielt er immer wieder Gelegenheit, sich hundertprozentig als normaler Mensch zu fühlen. Auch las er täglich Zeitungen und war über das Weltgeschehen völlig auf dem Laufenden.

Über seine Gefängniszeit konnte er sich nicht beklagen. Das Angenehmste aber war, dass ihm der Direktor nach einigen Beschwerden – er brauchte Kostoff ja seiner Jagdhunde wegen – ein so vortreffliches Führungszeugnis ausstellte, dass er vor Ablauf seiner Strafzeit entlassen wurde. Als Gegenleistung dafür musste Kostoff dem Direktor versprechen, ihn, wenn er seine Geschäfte erledigt hätte, privat zu besuchen, um mit ihm auf die Jagd zu gehen.

Kostoff hatte ihm das mit einem Gefühl der Erleichterung treuherzig zugesagt. Doch hier, am Salzburger Hauptbahnhof, dachte er eben an alles andere als an dieses Versprechen. Zuallererst, schien ihm, müsste er seine Geschäfte in Ordnung bringen.

Um darüber besser nachdenken zu können, hatte er sich den Kognak gekauft. Wenn er nichts zu trinken hatte, war ihm, als sei sein Gehirn wie gelähmt. Schon der Besitz der Flasche beflügelte ihn. Eilig hastete er treppaufwärts, nachdem er zuvor eine Fahrkarte nach Wien gelöst hatte, und stieg in den bereitstehenden Zug.

Er öffnete den kleinen Koffer, der ihm so ausgehändigt worden war, wie man ihn abgenommen hatte. Alles war da: Waschsachen, Rasierzeug, eine alte, ausgetrocknete Zahnpastatube, eine Thermosflasche mit aufgeschraubtem Metallbecher und ein Taschenmesser mit Hirschhorngriff, auf dem sich auch ein Korkenzieher befand. Noch stehend öffnete er die Flasche, drehte den Becher von der Thermosflasche und schenkte sich ordentlich ein. Die Toten waren tot, die Beraubten spurlos verschwunden; aber Kostoff lebte, und der Kognak schmeckte ihm bestens.

Noch bevor er sich setzte, schenkte er sich ein zweites Mal nach. Als er es sich auf dem gepolsterten Sitz bequem machte, bemerkte er, wie eng ihm sein Anzug geworden war. Die Knöpfe drohten abzuspringen und er schlüpfte schnell aus seinem Sakko. Gefängniskost, dachte er verärgert. Nichts als Wasser, Suppe und Kartoffeln. Wässrige Kartoffeln. Zwar besaß er im kleinen Koffer noch einen zweiten schwarzen Anzug, den er einst getragen hatte, während der andere in der Reinigung gewesen war, aber der war ihm schon damals ziemlich knapp gewesen. Gierig goss er den dritten Becher ein. Sein Anzug roch nach Mottenpulver. Neugierig musterte er sein Gegenüber, um zu sehen, ob all das bemerkt würde. Sein Visavis war eine junge Frau mit unbestimmbarer Haarfarbe, die mit nichtssagenden blauen Augen die vorbeigleitende Landschaft betrachtete.

Nur mehr viereinhalb Stunden bis Wien, dachte Kostoff. Was für ein Fortschritt. Früher dauerte es sieben Stunden. Heute ist alles elektrifiziert. Und keine russische Kontrolle an der Demarkationslinie.

Er sah auf seine schwarzen Schuhe, die er sich noch am Bahnhof hatte putzen lassen, und sein Selbstbewusstsein wuchs. Verächtlich musterte er die ihm gegenübersitzende junge Dame, deren strähniges Haar sich den Dauerwellen nicht fügen wollte, ihr Kleid aus rohem Loden und folglich auch von provinziellem Schnitt. Sie blickte melancholisch auf die sich verneigenden Novemberweiden und wusste nicht, wer ihr gegenübersaß.

Hier saß Boris Kostoff, ein kleiner, gedrungener, etwas aufgeblasener Mann, dessen Anzug ein wenig zu eng war und der mit einem treuherzigen Grinsen durch goldene Brillenbügel aufmerksam in die Welt blickte. Er hatte es einer einzigen glücklichen Fügung des Schicksals zu verdanken, dass er noch durch die Welt reisen konnte, um sie, wie fünfzehn Jahre zuvor, als eine Art großen Spielsaal anzusehen, in dem sich viel gewinnen ließ, wenn man mit einiger Gewandtheit nach einem ausgeklügelten System zu spielen verstand.

Damals, in seiner Glanzperiode, war der Schwarzhändler Kostoff davon überzeugt gewesen, dass er dieses unfehlbare System besessen hatte. Damals war es sehr leicht gewesen, Geld zu verdienen, ob man nun mit Gold, Zigaretten oder Menschen Handel trieb; es lag einfach auf der Straße. Er hatte es ganz natürlich gefunden, mit Gold, Zigaretten oder Menschen zu handeln, er hätte sich dabei nur nicht erwischen lassen dürfen. Und das war nicht seine Schuld gewesen, sondern die seiner dubiosen Mitarbeiter, die Schuld Georgi Manius, der immer dachte, alles besser zu wissen, und die Schuld des primitiven Karl Nemecek, der alles genau so ausführte, wie Maniu es ihm auftrug.

Schwamm drüber. Die zwei waren tot, er lebte. Und Geld war auch noch da. Er brauchte es nur noch zu holen. Und niemand außer ihm wusste, wo es zu holen war. Boris Kostoff kippte einen Becher nach dem anderen. Es war wie im Gefängnis, wo man sich, aus reiner Güte, manchmal ein Gläschen hinter die Binde gießen durfte, so wie früher, wo er einfach tat, was ihm gerade passte. Auch jetzt würde er wieder tun, was er für richtig fand. Er hatte ein großes Ziel vor Augen.

Am liebsten wäre Kostoff in Linz ausgestiegen, hätte hier einen anderen Zug nach Zürich genommen, um auf einer bestimmten Bank den anständigen Betrag von etwa zweihunderttausend Franken abzuheben. Aber das war natürlich nicht so einfach. Dazu musste er erst an die nötigen Dokumente und Papiere heran.

Er hatte zuletzt einen schweizerischen Pass auf den Namen Victor Nebel besessen; dieser Pass war ihm von den Amerikanern abgenommen worden, und der, der ihm den Pass gefälscht hatte, hatte ein paar Jahre bekommen. Also musste er sich einen neuen Pass verschaffen, und das ging nicht auf legalem Weg.

Mit einem bulgarischen Pass? Um Gottes willen! Diese Leute waren nicht gut auf ihn zu sprechen; zumindest jetzt nicht mehr. Auch einen Fremdenpass konnte er nach seiner Strafe nicht bekommen, denn vor ein paar Jahren waren ihm die Bürgerrechte aberkannt worden. Er konnte von Glück reden, dass er nicht in seine frühere Heimat abgeschoben worden war, also praktisch in die Sowjetunion, wo man ihn ohne Umstände in ein Zwangsarbeitslager überführt hätte. Ich fahre regelrecht in die Höhle des Löwen, dachte er nicht ohne Stolz. Aber glücklicherweise gibt es keine Kontrollen mehr.

Noch vor fünf Jahren war er mit den uniformierten Herren der russischen Zone in Wien auf gutem Fuß gestanden. Aber seit dem peinlichen Ereignis auf der Urfahrer Brücke, seiner Festnahme, durch die er, ohne es sonderlich zu wollen, den Amerikanern das russische Menschenraub-Komplott in die Hände gespielt hatte, wäre er da drüben sicherlich nicht mehr gerne gesehen. Die Russen hatten immerhin auch seinen Chef Georgi Maniu sofort hinter Schloss und Riegel gebracht, als durch Kostoffs Verhaftung die Sache schiefgelaufen war. Karl Nemecek hatten sie gleich niedergeschossen, »auf der Flucht«, wie es hieß.

Nein, nein; er würde sich nicht in die russische Zone absetzen. In die internationale Zone, in die Innenstadt Wiens, konnte er schon noch gehen. Jetzt war November, und erst im Dezember wechselten die Russen wieder in den Vorsitz des Alliierten Rates. Dadurch erhielten sie das Kommando über die Wiener Alliiertenpolizei, was in der Praxis bedeutete, dass sie zwar nicht in den westlichen Bezirken, dafür aber in der Inneren Stadt umso mehr Festnahmen durchführen konnten.

Noch gab es keine große Veränderung, obwohl sich viel verändert hatte: Es gab keine Briefzensur mehr. Keine bewaffnete russische Patrouille verlangte mehr bei der Demarkationslinie die Identitätsausweise der Reisenden zu sehen. Der Schwarzhandel mit Zigaretten war längst vorbei. Alles war legalisiert und liberalisiert worden, und die kleinen Mädchen, die es nach einem erfüllten Leben verlangte, hielten es lieber mit heimischen Geschäftsleuten als mit uniformierten Ausländern. Das Land schien normal geworden zu sein; das Geld hatte seinen Wert nicht nur behalten, sondern noch vergrößert. Und er besaß Geld. Es befand sich auf Georgi Manius Bankkonto, und Kostoff kannte dessen Nummer. Nur noch ein paar Formalitäten mussten erfüllt werden. Zuerst musste er die beiden Blankoschecks, die er vor fünf Jahren von Maniu gestohlen hatte, wieder in Besitz bekommen. Sie befanden sich in der Innentasche eines Anzugs, und der musste noch in seiner Wohnung sein. Dann musste er an Manius Unterschrift; ein paar von ihnen hatte er in einer Mappe auf seinem Schreibtisch verwahrt. Er würde sie zunächst üben und sie dann übernehmen. Weiters hatte er einen Pass nötig, aus Venezuela oder Südafrika, darauf kam’s nicht an, dann erst brauchte er das nötige Grundkapital. Zu diesem Kapital musste ihm Leo Wiesinger verhelfen, sein alter Kamerad Wiesinger, den er in der Hand hatte. Alles schien sich gut anzulassen. Es waren, wie gesagt, nur noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Und wenn seine Vermieterin den Anzug doch verkauft hatte, damals, als die Amerikaner seine Papiere beschlagnahmt hatten? Wenn Leo Wiesinger emigriert war? Boris Kostoff wurde es eng im knappen Anzug. Dann war’s vorbei mit seinem fünf Jahre dauernden Traum von den wie geschmiert laufenden Geschäften und einer Villa mit Hausbar, in der der Kognak nie versiegte. Hastig schraubte er den Becher ab und schenkte sich nochmals schnell nach.

Er goss noch verschiedene Male seinen Becher voll und sah zu seinem Wohlbehagen, dass der Zug Amstetten bereits passiert hatte. Er würde schon einen Plan aushecken. Hauptsache war, das Geld war sicher verwahrt und niemand außer ihm selbst konnte es kassieren. Sollten die Blankoschecks verschwunden sein, war es immer noch möglich, eine Vollmacht zu fälschen. Und eine Unterschrift von Maniu würde sich in Wien schon irgendwie auftreiben lassen.

In einem Anfall von Optimismus wollte er in St. Pölten aussteigen, um sich eine neue Flasche Kognak zu besorgen; aber dann sah er am Bahnsteig zwei Russen auf und ab gehen, gab sein Vorhaben auf und blieb in seinem Abteil. Als sich der Zug wieder in Bewegung setzte, ging er in den Speisewagen, um den Schrecken mit ein paar Gläsern Kognak runterzuspülen.

Sobald die ersten Lichter Wiens an ihm vorbeirollten, erhob er sich und lief etwas schwankend zur Toilette, um seine Kleidung in Ordnung zu bringen. Während er seine Jacke, die ein wenig zerknittert war, zurechtfaltete, grinste er seinem bleichen, aufgedunsenen Spiegelbild entgegen und blinzelte siegessicher.

»Das Spiel kann beginnen«, sagte er laut und knöpfte energisch die Jacke zu.

EIN UNERWÜNSCHTER GAST

Als Kostoff an der Tür seiner ehemaligen Wohnung läutete und die resolute Frau Ullrich in der Türöffnung erschien, erschrak sie dermaßen heftig, dass er schon meinte, sie würde die Tür schnell wieder zuschlagen. Aber Kostoff, der sich nach vorne gebeugt hatte, befand sich bereits zur Hälfte drinnen; Frau Ullrich blieb nichts anderes übrig, als erschrocken stehen zu bleiben und ihn anzustarren.

»Herr Doktor!«, sagte sie fast flehentlich.

»Na, Frau Ullrich, wie geht’s Ihnen denn?«, fragte Kostoff liebenswürdig, als sei er gerade von einem Spaziergang zurückgekehrt.

Frau Ullrich bewegte die Lippen, brachte aber keinen Laut hervor.

»Ich verstehe«, sagte Kostoff, »Sie haben mich nicht so bald erwartet. Aber es ist alles in Ordnung. Sie brauchen nicht glauben, dass ich entflohen bin. Ich bin vorschriftsmäßig entlassen. Und jetzt möchte ich gerne wieder in meine Wohnung.«

»Sie können hier nicht wohnen«, sagte Frau Ullrich rasch. Sie hatte ihre Fassung wiedergewonnen. »In Ihren Zimmern wohnt ein anderer. Ich habe sie nicht fünf Jahre leer stehen lassen können.«

»Viereinhalb«, verbesserte Kostoff. »Natürlich. Sie hatten ganz recht. Aber ich möchte nur ein paar meiner Sachen zurückhaben.«

»Die sind alle am Dachboden verpackt. Sobald Sie mir die rückständige Miete zahlen, können Sie sie haben.«

»Rückständige Miete? Ach ja, die vom letzten Monat. Aber ich habe im Voraus bezahlt. Ich erinnere mich noch gut daran.«

»Ich habe vier Monate auf Sie gewartet, bis das Urteil verkündet wurde. Und die ganze Zeit sind die Zimmer leer gestanden. Das muss noch bezahlt werden. Ihre Kleider habe ich eingemottet und gut verpackt. Dafür will ich nichts. Und für die Grundgebühr für Gas und Telefon verlange ich auch nichts. Aber ich möchte die drei Monate Miete, das sind tausendsiebenhundertvierzig Schilling.«

»Die kriegen Sie«, sagte Kostoff. »Sie wissen, ich war nie knausrig.«

Jetzt ließ ihn Frau Ullrich hinein und bot ihm im Vorzimmer Platz an.

»Schauen Sie«, sagte er, während er an seinem engen Anzug zupfte. »Ich bin gerade angekommen und muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Das dauert ein paar Tage. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie bekommen Ihr Geld.«

Frau Ullrich sah ihn misstrauisch an. Aus Gewohnheit leckte sie über die Oberlippe, über der sich etwas weiter oben ein dunkler Fleck befand, und schien angestrengt darüber nachzudenken, wie sie sich verhalten sollte. In diesem Augenblick kam aus dem Gang, der zu Kostoffs ehemaligen Zimmern führte, ein großer soignierter Herr in grauem Mantel und teuer wirkendem Hut. Er blieb stehen und betrachtete die beiden etwas zerstreut. Frau Ullrich presste abwartend ihre beiden Lippen zu einem süßen Lächeln aufeinander.

»Ja, was ich sagen wollte«, sagte der Herr mit einem starken ungarischen Akzent, »wenn irgendwer für mich anruft: Ich bin im Café Mozart.«

»Natürlich, Herr Attaché. Ich werd’s ausrichten.«

Er sagte »Guten Abend« und ging.

Frau Ullrich, die seinen Gruß devot erwiderte, wartete, bis er die Tür hinter sich geschlossen hatte; dann flüsterte sie vertraulich: »Herr Hamori ist ein ungarischer Handelsattaché. Ein sehr nobler Mann. Fast nie zu Hause. Er wohnt schon seit zwei Jahren bei mir. Davor war ein Ehepaar in Ihren Zimmern, Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei. Die sind, Gott sei Dank, nach Kanada ausgewandert. Mit denen hatte ich nur Unannehmlichkeiten. Die haben immer das ganze warme Wasser verbraucht, überhaupt die Frau.«

»Kann ich wenigstens meine Papiere bekommen?«, fragte Kostoff freundlich. »Die waren ja im Schreibtisch!«

»Ihre Papiere?« Frau Ullrich schien zu erbleichen. »Aber die hat doch alle die Militärpolizei mitgenommen. Da haben Sie mir was Schönes eingebrockt, Herr Doktor, ich war ja im eigenen Haus wie eine Gefangene. Da hier, wo Sie gerade sitzen, sind zwei Soldaten gesessen, wie Wachhunde, am ersten Tag habe ich nicht einmal einkaufen gehen dürfen und wenn das Telefon gegangen ist, haben sie abgehoben, und wie meine Freundin, die Gräfin Supantschitsch, mich besuchen hat wollen, haben sie sie eine ganze Stunde lang ausgefragt, als wenn sie was angestellt hätte. Und ich habe nicht einmal dabei sein dürfen. Stellen Sie sich vor – die Gräfin Supantschitsch.«

Kostoff ließ ihren Redeschwall geduldig über sich ergehen. Dann erklärte er ihr, dass er die Angelegenheiten, die ihm unmittelbar Geld verschaffen sollten, nicht erledigen könne, wenn sie ihm nicht erlaube, auf den Dachboden zu gehen und in seinen Kleidern nach Dokumenten zu suchen, die sich noch in den Taschen befinden mussten. Sie probierte erst, ihn auf den nächsten Tag zu vertrösten, gab aber schließlich seinen wiederholten Versuchen nach und führte ihn auf den Dachboden. Als er in seinen Kleidern wühlte, schlug ihm der starke Geruch des Mottenpulvers entgegen. Schon wieder Mottenpulver!, dachte er ärgerlich. Seine Finger waren bereits völlig beschmutzt von Spinnweben und Kistenstaub. In dem grau gestreiften Anzug fand er keine Blankoschecks, aber in dessen Außentasche entdeckte er sechs zerknautschte Hundertschillingscheine. Drei davon gab er Frau Ullrich und sagte großmütig: »Als erste Vorauszahlung.«

Ihre Zuvorkommenheit wuchs, und plötzlich beeilte sie sich, ihm bei der Suche zu helfen. Als sie eben dabei war, die grüne Schreibmappe auf einen Stapel Hemden zu werfen, die auf einem Bogen Packpapier lagen, riss er sie ihr aus der Hand. Ihm fiel ein, dass er die Schecks zwar eine Zeit lang in der Innentasche seines Anzugs getragen, sie später aber in der Füllung der Schreibunterlage versteckt hatte. Als er die Füllung am obersten Klappendeckel öffnete und mit zitternden Fingern abfühlte, fand er nichts. Mit pochendem Herzen begann er nun bei der unteren Klappe und bemerkte, wie ihm der Schweiß aus den Poren brach. Als er die beiden Seiten aus dem Scheckbuch zu fassen bekam, gab er sich alle Mühe, sich nichts anmerken zu lassen. Er atmete ruhig und überlegte, dass er die Suche noch nicht einstellen dürfe, um sie auf seinen Fund nicht aufmerksam zu machen.

Während seines Hantierens war er vorsorglich zum Fenster gegangen und stand mit dem Rücken zu Frau Ullrich. Eine Weile suchte er ziellos weiter. Dann fiel ihm ein, dass er vielleicht noch etwas Geld finden könne, und er begann die Suche mit neuer Energie. Nachdem er, gemeinsam mit Frau Ullrich, alle Kisten durchwühlt und alle seine Kleider geprüft hatte, hatte er zwar noch keine Zeile von Maniu, geschweige denn dessen Unterschrift gefunden, aber immer noch ein paar weitere Hundertschillingscheine. Selbst in einem Lexikon, in dem er gedankenlos geblättert hatte, fand er einen Hunderter. Was der Schein zwischen Gottfried Keller und Bernhard Kellermann zu suchen hatte, war ihm vollkommen unklar; auf jeden Fall hatte ihm dieser Augenblick der Zerstreutheit einen guten Dienst erwiesen. Dadurch war er imstande, Frau Ullrich die Hälfte der geforderten Summe zurückzuzahlen und selbst noch ein paar Hundert Schilling zu behalten.

Unten im Wohnzimmer – er war auf ausdrückliches Bitten von Frau Ullrich hineingegangen – ließ er sich von ihr ein Zimmer in einer Pension bestellen und dann ein Taxi rufen. Er fuhr nicht sogleich in die Pension, sondern in eine Seitengasse der Taborstraße im zweiten Bezirk. Zuvor hatte er das Taxi anhalten lassen, um in einem Wirtshaus schnell ein paar Gläser Kognak zu trinken, und so gestärkt begab er sich in die Wohnung seines alten Gefährten Leopold Wiesinger.

Nicht ohne Widerwillen betrat er das schmutzige Stiegenhaus, in dem es nach billigem Essen roch. Das erinnerte ihn an die Gefängnisküche. Außerdem lief ein Schauer über seinen Rücken, weil er sich in der russischen Zone befand. Früher hatte er sich hier die Absätze schief gelaufen, und der Erstbeste, der ihm die Tür öffnen würde, konnte in ihm den Mann erkennen, dessen Foto einst in allen Zeitungen zu sehen gewesen war.

An Wiesingers Tür befand sich nicht mehr das ihm so vertraute Namensschild, sondern eine Karte mit der Aufschrift »Josefine Guttmann«. Er erschrak, läutete aber doch an der Tür. Vielleicht war das lediglich eine Tarnung.

Eine ältere Dame öffnete die Tür. Ihre Brille war offensichtlich nicht stark genug, denn sie blinzelte in den Gang.

»Ist Herr Wiesinger zu Hause?«

»Wiesinger?«, kreischte die Frau, denn sie war offenbar auch halb taub. »Hier wohnt kein Wiesinger.«

»Aber der hat hier gewohnt.«

»Ja, ich weiß, der ist verzogen. Ich wohne hier.«

»Und wo wohnt Herr Wiesinger?«

»Weiß ich nicht!«, schrie die Frau. »Vielleicht weiß es der Hausmeister. Sonst müssen Sie sich bei der Polizei erkundigen.«

Er drehte sich um und läutete an der Hausbesorgertür. Er hörte betriebsames Aufräumen von Küchengeräten und schlurfende Schritte. Der Mann, der öffnete, war noch immer der alte Hausmeister, ein brummiger Greis. Zuerst wollte er nichts verstehen, als Kostoff ihn nach der neuen Adresse Wiesingers fragte, und sah ihn nur argwöhnisch an. Aber als ihm Kostoff sagte, dass es außerordentlich wichtig sei und dass er den Hausmeister für alle Folgen verantwortlich machen werde, wenn er nicht sofort mit der Adresse herausrücke, nannte ihm der Greis einen Straßennamen in Hietzing und eine Hausnummer. Kostoff gab ihm kein Trinkgeld; er hasste es noch immer, wenn ihm jemand in die Quere kam.

Während er an der vergitterten Tür der Villa läutete, ließ er das Taxi zur Sicherheit warten. Aber gleich nachdem er das Summen des Türmechanismus hörte und sich die Tür öffnete, bezahlte er den Chauffeur und trat ein.

Leo Wiesinger kam ihm in einem dreifarbigen gestreiften Hausrock entgegen. Sein Gesicht war noch dicker geworden, sein Haar sorgfältig gekämmt und eingefettet und seine sonst verschmitzten runden Augen zeigten maßloses Erstaunen. Aber nur für einen Augenblick.

»Herr Doktor!«, sagte er in konventionellem Tonfall. »Sind Sie wieder in Wien?«

Kostoff gab den Ball zurück. »Ja, ich bin gerade vorbeigekommen, um ein paar Dinge zu erledigen, Herr Wiesinger.«

Er gab dem »Herr Wiesinger« einen besonderen Nachdruck, um Leo spüren zu lassen, wie lächerlich er es fand, ihn per Sie anzusprechen.

»Komm doch rein, Boris«, sagte Wiesinger, der die Anspielung sogleich verstand. »Meine Frau wird sich freuen, dich wiederzusehen.« Er führte ihn durch die Halle in eine Art Salon und öffnete die Tür zu einem Nebentrakt.

»Anni!«, rief er. »Schau her, wer auf Besuch gekommen ist.«

Die Frau schien eine weniger gute Erziehung genossen zu haben, denn sie blieb wie eine Säule in der Tür stehen und sagte kein Wort. Sie hatte noch immer das dumme, hübsche Gesicht von früher, aber ihre Hüften unter dem geblümten Morgenrock waren etwas breiter geworden. Sie wollte schon zurückweichen, als Kostoff auf sie zuging, ihre schlapp hängende Hand ergriff und sich nicht ohne Ironie darüber beugte.

»Darf ich Ihre Hand küssen, gnädige Frau? Wie geht es Ihnen? Und wie geht’s dir, lieber Freund, was machst du zurzeit?«

»Steinbruch«, sagte Wiesinger zurückhaltend. Dann bot er ihm einen Stuhl an, während die Frau wieder aus dem Zimmer ging, nachdem sie irgendetwas gemurmelt hatte. »Du trinkst doch einen Kognak?«

Kostoff sagte nicht Nein. »Was soll das heißen: Steinbruch?«, fragte er interessiert. »Bist du in der Industrie?«

Wiesinger fühlte sich geschmeichelt. »So kann man’s nicht nennen. Ich bin nur ein kleiner Unternehmer. Das heißt, ich bin Teilhaber bei so einem Unternehmen. Ich mache hauptsächlich den Verkauf.«

Ausgezeichnet!, dachte Kostoff. Dann hat er auch Geld in der Kasse. »Alles in allem«, sagte er übereinstimmend, »wenn ich das Haus hier mit deiner früheren Wohnung vergleiche …«

Leo Wiesinger schien zu wissen, worum es ging. Er blickte scheu auf den Boden und versuchte alles, um seine Erfolge zu schmälern. Mit einem Male fing er an, über die großen Unkosten zu jammern, die er für dieses Haus hatte bestreiten müssen, über das viele Geld, das seine Kinder ihn kosteten, über die überdimensionalen Provisionen, die die Vertreter einstreiften, und die hohen Steuern.

»Es läuft nicht mehr so wie früher«, sagte er. »Heutzutage muss ich jeden Groschen angeben, den ich krieg.«

»Ich hoffe, nur zu deinem Besten, dass du das früher auch getan hast«, sagte Kostoff ruhig und trank seinen Kognak aus.

»Was meinst du?«, sagte Wiesinger ängstlich.

»Wir sind damals nicht dazu gekommen, unser letztes Geschäft abzurechnen. Du weißt, ich war ja leider verhindert. Bevor ich Wien verlassen habe, habe ich die fünfzigtausend Chesterfield geliefert, soweit ich mich erinnere. Oder waren’s Camel?«

»Camel«, sagte Wiesinger und schluckte. »Aber –«

»Dafür bist du mir noch vierzehntausend Schilling schuldig.«

»Aber die habe ich dem Georges gegeben!«, rief Wiesinger und rang mit den Händen vor seiner Brust. »Ich habe mit ihm bis auf den letzten Groschen abgerechnet.«

»Hast du die Zigaretten von Georges oder von mir?«

»Anni!«, rief Wiesinger und sprang auf. »Anni!« Er lief zum Nebenzimmer und öffnete die Tür. »Anni, komm schnell her! Der will mir nicht glauben!«

Er ließ die Tür offen und kam zurück. »Ihr wart doch Partner«, sagte er, »es ist doch nie darauf angekommen, wer das Geld kassiert hat. Und der Georges war doch damals ziemlich knapp. Der ist doch gerade aus dem russischen Gefängnis entkommen.«

Die Frau kam aus dem Nebenzimmer, blieb aber an der Tür stehen und faltete die Hände über ihrem Schoß.

»Hat er dir eine Quittung gegeben?«, fragte Kostoff.

»Eine Quittung?«, schrie Wiesinger und begann nervös zu lächeln.

»Anni, sag ihm doch, wie das war. Der ist mit gezogenem Revolver zu mir rein und hat mir das ganze Geld abgenommen, noch viel mehr, als ich euch schuldig gewesen bin. Stimmt’s, Anni?«

Die Frau hatte vom einen zum anderen geblickt und bei jedem Satz ihres Mannes bekräftigend genickt. »Natürlich«, sagte sie mit schwacher Stimme. »Der war wie ein Räuber. Geld oder Leben.«

Kostoff schenkte sich ruhig einen Kognak ein und schlug die Beine übereinander. Er hatte keinerlei Lust, sich von diesen emporgekommenen Kleinbürgern in die Enge treiben zu lassen.

»Merkwürdig«, sagte er gefasst, »zuerst habt ihr erzählt, ihr hättet es ihm aus Freundschaft gegeben, weil er knapp dran war. Armer Georges. Hat mit einem Revolver rumrennen müssen, um an die Scheine zu kommen, und das bei Leuten, die durch ihn reich geworden sind.« Er schnippte die Asche seiner Zigarette auf den Perserteppich und bemerkte aus seinen Augenwinkeln, wie die Frau darüber in sichtliche Bestürzung geriet. Dennoch wagte sie es nicht, sich zu bewegen.

»Er hat mich doch gar nicht zu Wort kommen lassen«, sagte Wiesinger etwas zusammenhanglos.

»Es ist immer gut zu wissen, wo deine Freunde sind und auf wen du dich verlassen kannst«, sagte Kostoff. »Ich werde eine Liste der Freunde erstellen. Weißt du, wenn du so lange sitzt, dann hast du Zeit, darüber nachzudenken.«

»Ich kann dir die Zigaretten nicht bezahlen«, sagte Wiesinger. »Weil ich sie schon bezahlt habe. Außerdem waren das lauter Transaktionen unter ganz abnormalen Umständen. Da hat man nur schnell sein müssen. Jeden Augenblick konnte die Polizei kommen.«

Die Frau näherte sich langsam dem Tisch und ließ sich, immer noch mit über dem Schoß gefalteten Händen, im Fauteuil nieder.

»Na, die Polizei wäre sonst auch sicher bei euch zu Besuch gekommen«, sagte Kostoff langsam, »aber ich habe euren Namen nicht genannt.«

»Ich kann dir natürlich etwas borgen«, sagte Wiesinger rasch. »Ich bin zwar selbst knapp bei Kasse, weil ich den Transporteur bezahlen muss. Aber für einen alten Freund …«

Kostoff tat absichtlich so, als hätte er das Angebot nicht gehört. »Ich fahre nächste Woche in die Schweiz«, sagte er und schenkte sich einen neuen Kognak ein. »Sobald ich das Geld abgehoben habe, geh ich auf vier Wochen in den Tessin. Um wieder zu Kräften zu kommen. Und dann bin ich zurück. Ich weiß nicht, aber ich komme von Wien nicht weg, immerhin habe ich hier meine besten Jahre verbracht. So viele Erinnerungen. Gute und schlechte. Das verbindet.« Er drückte mit einem Griff seine Zigarette aus und nahm noch einen Kognak. Leo Wiesinger, noch immer stehend, sah ihn halb neugierig und halb misstrauisch an. »Aber jetzt muss ich gehen«, sagte Kostoff und stand auf. »Wenn ich zurück bin, kannst du mich besuchen kommen. Ich werde in Pötzleinsdorf wohnen. Da eröffne ich ein Hundesanatorium. Mit einem schönen, großen Garten, damit die Tiere ein bisschen Auslauf haben.«

»Auf Wiedersehen, gnädige Frau.« Er verbeugte sich kühl vor Frau Wiesinger, die nicht wusste, welche Figur sie machen sollte und rot anlief. »Auf bald, alter Freund!«

»Ich bring dich raus«, sagte Wiesinger diensteifrig.

»Also gut«, sagte Kostoff in der Halle. »Ich fordere das Zigarettengeld nicht von dir zurück. Schließlich habe ich in Zürich fünfundvierzigtausend Dollar liegen, da brauche ich’s nicht. Aber ich muss da erst hin. Ich brauche Kleidung und so weiter, und natürlich einen Pass. Das kostet was. Du kannst mir was vorstrecken.«

Wiesinger war stehen geblieben. »Wie viel brauchst du denn? Fünfhundert Schilling? Ich bin im Augenblick –«

Kostoff begann zu lachen. Er öffnete seine Brieftasche und nahm die beiden Blankoschecks heraus. »Einen kann ich gleich unterschreiben und mehr auszahlen lassen, als dein Haus da kostet und deine Steinbrüche. Und du bietest mir fünfhundert Schilling an? Ist das das Trinkgeld, weil ich beim Verhör deinen Namen nicht genannt habe? Du bist und bleibst ein mieser, kleiner Spießer. Da sieht man wieder, für wen man seinen Hals riskiert hat. Was sind dir drei Jahre Freiheit wert? Ha? Ich will mit dir ins Geschäft kommen. Ich gebe dir eine Quittung. Du kriegst dein Geld zurück. Nächste Woche. Gib mir zehntausend Schilling.«

Dann begann ein Handeln und Feilschen wie unter Pferdehändlern, bei dem Wiesinger einen Veitstanz zum Besten gab, sich jeden Augenblick die Hände beschwörend vor das Vollmondgesicht hielt und wiederum seine Frau als Zeugin anrief. Kostoff eilte dreimal zur Tür und legte seine Hand auf die Klinke, ließ sich aber von Wiesinger, der ihm auf jeden Fall etwas geben wollte, wieder zurückhalten. Wiesinger wollte ihn nicht gehen lassen, weil er einerseits vor ihm Angst hatte, andererseits beim Anblick des Schecks gierig geworden war. Er wusste, dass Georges Maine in der Schweiz ein Vermögen besessen hatte, aber er hatte bis jetzt nicht geahnt, dass Kostoff das Geld abheben konnte. Um hinter alle Details zu kommen, lud er plötzlich, mitten im Feilschen und Handeln, Kostoff zum Abendessen ein, stellte ihm seine vierjährige Tochter vor und traktierte ihn mit Rotwein, während sich Frau Wiesinger in aller Eile ein pfirsichfarbenes Kleid übergezogen hatte. Kostoff fantasierte fröhlich drauflos, ließ durchschimmern, dass er gar nicht abgeneigt wäre, sich an Wiesingers Steinbruchunternehmen zu beteiligen, um die Sache ein bisschen in Schwung zu bringen; es ging um moderne deutsche Maschinen, die angeschafft werden mussten, und es wurde sogar schon vom Prozentsatz der Teilhaberschaft gesprochen. Schließlich ließ sich Kostoff gutmütig herab, fünfzigtausend Schilling in Empfang zu nehmen, steckte sie behutsam in seine Brieftasche und nahm mit der Geste eines Mannes von Welt Abschied.

Als Kostoff ins Taxi stieg, das Wiesinger für ihn gerufen hatte, stand die ganze Familie Wiesinger am erleuchteten Fenster, inklusive der Tochter, die sich quengelnd dagegen wehrte, schlafen zu gehen, im Arm ihrer Mutter, und alle drei winkten ihm wie einem lieben Onkel, der von Zeit zu Zeit zu Besuch kommt, freundlich nach.

ALTE ZEITEN

Nachdem Kostoff seine Sachen in die Pension hatte bringen lassen und sich ein bisschen aufgefrischt hatte, ging er in seinem schwarzen Anzug ins »Casino«. Das schwarze doppelreihige Sakko schnürte ihn ein wie ein Korsett. Er litt darunter und beschloss, abends nichts mehr zu essen, um seine Qualen nicht noch zu vergrößern. Er ging nicht ins »Casino« um zu tanzen, sich die Tänzerinnen anzusehen oder sich Erinnerungen hinzugeben, sondern um Kyra aufzusuchen, die da wahrscheinlich noch arbeitete und vielleicht im Besitz eines Briefes von Georges war, dem er seine Unterschrift entnehmen konnte.

Tatsächlich entdeckte er in der Schaufenstervitrine Kyras Foto. Schon beim Hereinkommen sah er ein bekanntes Gesicht. Es gehörte dem Ober Franz, der ihn stürmisch begrüßte und ihn gleich in eine Nische zog.

Betrübt teilte er Kostoff mit, der Inhaber des Etablissements sitze wegen Betrugs im Gefängnis und das Lokal werde nun von einer Gläubigerkommission betreut. Kostoff tat, als finde er das sehr schlimm; in Wirklichkeit war er erst niedergeschlagen, als er hörte, dass Kyra hier nicht mehr arbeitete. Sie habe einen Amerikaner geheiratet, der als Koch im Offizierskasino in Wien stationiert gewesen, inzwischen aber mit Kyra nach Kansas City zurückgekehrt sei, wo er eine Bar betreibe. Sie habe noch eine Postkarte mit dem Bild von ihrer Bar geschickt, in der sie selbst hinter der Theke stand; es war keine sonderlich große Bar, aber Kyra schien es gut zu gehen.

Sie tranken zusammen und sprachen wehmütig über die gute alte Zeit; der Ober ließ sich auch nicht die Chance entgehen, eine Art sentimentalen Nachruf auf Georges anzubringen, und sagte plötzlich: »Aber hier ist eine andere Bekannte von Ihnen. Ilse!«

Kostoff erschrak. Er fühlte sich unangenehm berührt. Ilse Kramer war mit ihm zusammen verhaftet worden, hatte aber vor Gericht das Unschuldslamm hervorgekehrt, das arme Flüchtlingsmädchen, das durch Gangster verführt worden wäre. Die Gangster waren Georges und er gewesen. Sie war auch bloß zu vier Jahren verurteilt und nach zweieinhalb Jahren begnadigt worden.

»Ich werde sie Ihnen gleich holen!«, rief der Ober und ging sogleich, ohne dass Kostoff ihn noch hätte aufhalten können.

Das »Casino« hatte sich kaum verändert. Höchstens dass keine Uniformen mehr zu sehen waren. Die Amerikaner, die hierherkamen, trugen Zivil. Aber sie waren leicht an ihrem kurz geschnittenen Haar zu erkennen, an ihrer ähnlich wirkenden Konfektionskleidung und an ihrem wiegenden Gang. Die Wiener waren zumeist durch einzelne Herren im fortgeschrittenen Alter vertreten, durch kleinere Gruppen Animiermädchen und durch junge Burschen aus besseren Kreisen, die sich hier einem fragwürdigen Amüsement hingaben.

Der Ober brachte Ilse an Kostoffs Tisch. Entgegen seiner Erwartung begrüßte sie ihn mit einem lauten »Hallo!«.

Sie war ein wenig beschwipst, das merkte man an der Art ihres Sprechens und daran, dass sie sich nicht mehr ganz aufrecht hielt. Sie war größer, als er sie in Erinnerung hatte, und auch etwas stämmiger geworden. Aber sie war noch immer hübsch.

»Ich habe gewusst, dass du noch einmal hier auftauchen würdest«, sagte sie und ließ sich auf die gepolsterte Bank fallen. »Franz, zwei doppelte Kognak auf meine Rechnung! Lass dich anschaun«, sagte sie, nachdem sie sich wieder ihm zugewandt hatte. »Du siehst gut aus. Du bist dick geworden. Es ist ja schon eine ganze Zeit her, seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Und was für eine Zeit.«

»Sprechen wir nicht mehr über das Vergangene«, sagte Kostoff. »Was tust du?«

»Das siehst du doch. Ich trink ein bisschen. Einmal mit dem, einmal mit einem anderen. Weil meine Gesellschaft so anregend ist, verstehst du. Und ich bekomme dabei meine Provision, du kennst das doch, bist ja nicht zum ersten Mal hier. Aber wenn plötzlich ein alter Freund auftaucht, mit dem ich zusammen ›gesessen‹ bin, dann spendiere ich ihm einen Kognak.«

Kostoff dachte sofort daran, dass Ilse vielleicht noch einen Brief von Georges besaß. Immerhin war sie seine Freundin gewesen. Er überlegte schnell, ob er ihr alles erklären und ihr einen Anteil anbieten sollte, falls sie ihm einen Brief aushändigte, verwarf aber gleich wieder diesen Gedanken. Es war mehr als ausreichend, ihr später ein kleines Geschenk zu geben.

»Du musst doch noch Briefe von Georges haben«, sagte er, gleich zum Ziel kommend.

»Briefe?« Sie schaute ihn glasig an. »So weit haben wir es nicht gebracht, einander zu schreiben. Und jetzt? Soll er mir womöglich aus dem Jenseits Briefe schicken?«

»Denk nach. Vielleicht hast du noch ein anderes Geschreibsel von ihm, irgendeine Mitteilung von damals, als du noch in Salzburg warst.«

»Warum brauchst du denn so was?«, sagte sie plötzlich misstrauisch.

»Ich gründe ein Georgi-Maniu-Museum«, sagte Kostoff grinsend.

Sie schaute ihn an und schüttelte den Kopf. »Du warst immer schon ein Schwein«, sagte sie freundlich. »Das größte Schwein, das ich je kennengelernt habe. Damals, im ›Istanbul‹ …«

Kostoff hätte sie umarmen können. Im Hotel Istanbul!

»Ich komme gleich«, sagte er und stand auf.

»Hoffentlich dauert es nicht wieder fünf Jahre!«, rief sie ihm durch den Barraum nach.

Draußen nahm er wieder ein Taxi und fuhr ins »Istanbul«. Der Portier saß hinter einem Tisch mit Glasplatte, unter der eine Landkarte des Mittleren und Nahen Ostens ausgebreitet war, und las Zeitung. Kostoff hatte Glück. Es war derselbe Portier wie damals. Aber er schien Kostoff nicht mehr zu erkennen.

»Alles total besetzt«, sagte er.

»Ich möchte kein Zimmer«, sagte Kostoff. »Ich brauche etwas anderes. Eine Kleinigkeit.« Heimlich schob er dem Portier, der mittlerweile aufgestanden war, einen Hundertschillingschein über die Glasplatte zu. Der Portier betrachtete ihn aufmerksam, rührte ihn aber nicht an.

»Worum geht’s?«, fragte er.

»Bei Ihnen hat mein Freund Maniu gewohnt. Ich meine Georgi Maniu.«

»Ja, ich weiß. Auch Sie waren öfter da. Und?«

»Sie müssen noch irgendwelche Unterlagen von ihm haben. Rechnungen, Quittungen, ein Meldeformular.«

»Vielleicht. Vielleicht«, sagte der Portier unbeweglich. Dann schob er den Schein zurück. »Aber damit will ich nichts zu tun haben.« Kostoff legte noch etwas dazu. Das Geld wurde einige Male hin und her geschoben, wobei die Summe wuchs. Als sie auf fünfhundert Schilling angestiegen war, steckte der Portier das Geld schweigend ein, wühlte etwas in einem Kasten mit Papierstößen und Ordnern und kam mit einem Zettel in der Hand zurück. Auf dem standen ein paar Worte:

Geben Sie bitte dieser Dame

meinen Koffer.

Georges Maine.

Das war das Gewünschte.

Kostoff faltete das Papier sorgfältig zusammen und steckte es in die Brieftasche zu den beiden Blankoschecks. Als er wieder auf der Straße war, wäre er am liebsten wie ein kleiner Junge herumgehüpft und hätte lauthals gejubelt.

Jetzt hatte er die zweihunderttausend Franken in seiner Tasche.

Er kehrte ins »Casino« zurück und begann sich zu betrinken. Er trank mit Ilse, mit einer ihrer Kolleginnen mit Stupsnase, mit zwei Amerikanern, mit denen er über Bankzinsen und Exportgeschäfte sprach, und es war wieder wie in alten Zeiten. Er war ein großer Mann, hatte Geld in der Tasche und erwartete noch viel mehr davon. Im letzten Stadium, als er schon allein bei Tisch saß und sich im ganzen Lokal nur mehr vereinzelt Gäste befanden, begann er ein wenig benebelt an die nächsten notwendigen Schritte zu denken. Dann dachte er über den Verbleib im Tessin, der seiner harrte, und er war bereit zu schwören, dass er tatsächlich ein Hundesanatorium in Pötzleinsdorf eröffnen und sich an Leo Wiesingers Steinbrüchen beteiligen werde. Und im Weiteren dachte er an Georges Maines Tod, dessen Geschäfte mit Kommissar Gubarew und Freddie Hirsch, an die nächtlichen Verfolgungsjagden mit dem Auto, Überfälle und Schießereien und an sein fatales Treffen mit Dr. Zoltan, und ihm war, als sei das alles erst gestern geschehen.