Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

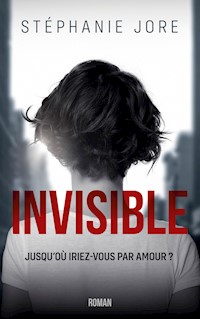

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

L'existence est un voyage jalonné de choix. Choisir conduit à renoncer, à retenir une voie plutôt qu'une autre. C'est en cela que réside la beauté du libre-arbitre. Louise. Maria. Toute femme trace sa vie au gré de ses décisions, sans savoir ce qu'elle trouvera au bout du chemin. Peut-elle bifurquer? Revenir sur ses pas? Certaines orientations ont le pouvoir de bouleverser l'existence de façon irréversible. Parfois, ce moment est conscient. Parfois, les conséquences se découvrent au fil de la route. Comment réagir quand le point de non-retour est atteint?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Le destin n’est pas une question de chance. C’est une question de choix. »

William Jennings Bryan

« Le réel est étroit, le possible est immense. »

Alphonse de Lamartine

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Chapitre 26

Chapitre 27

Chapitre 28

Chapitre 29

Chapitre 30

Chapitre 31

Épilogue

-1-

Les badauds s’étaient regroupés sur le trottoir de l’immeuble et murmuraient entre eux, cherchant à comprendre l’origine de l’animation inhabituelle dans leur quartier. Qu'était-il arrivé ? Une querelle, un cambriolage ayant mal tourné ?

Les visages se fardaient d’un maquillage grotesque, tantôt rouge, tantôt bleu, sous le ballet des gyrophares. Dans la faible lueur du crépuscule, les mines soucieuses, aux yeux écarquillés, se ressemblaient toutes. La curiosité, et une certaine forme de soulagement, avaient pris le pas sur l’inquiétude, puisque l’incident, quel qu’il soit, était arrivé chez les autres…

Ce soir, la foule se repaissait du malheur des voisins.

Une exclamation étouffée jaillit quand les pompiers sortirent de l’immeuble un brancard sur lequel gisait une housse, contenant visiblement un corps sans vie.

Le drame portait à présent un nom : la mort. Restait à apprendre qui reposait sous ce linceul de fortune, pourquoi, comment ? Les regards se croisaient, certains spéculaient sur mille scénarios, du plus probable au plus farfelu, d’autres pensaient déjà avoir tout compris.

Tous voulaient savoir.

Le véhicule s'évanouit dans la pénombre, en silence. La sirène ne présentait plus aucune utilité pour son passager. L’agitation ne disparut pas pour autant. Des policiers avaient placé des dispositifs de sécurité devant l’appartement et poursuivaient leurs investigations. La nuit serait encore longtemps troublée par les va-et-vient de l’équipe scientifique.

Les plus courageux (ou les plus indiscrets) patienteraient quelques heures supplémentaires dans l’espoir de glaner un indice, une piste. Les uns guetteraient les journaux locaux télévisés du lendemain. Les autres se sentiraient contrariés que leur quartier soit sous les feux de la rampe : on appréciait peu la publicité dans une cité HLM. Certains s’étonneraient : les Lambert étaient des gens sans histoire. Les derniers, au contraire, certifieraient que cette famille ayant des problèmes, ils ne seraient pas surpris d’apprendre son implication dans des affaires « louches ». Peu importaient les versions, rien de concret ne filtrerait, ici, les règles de l’omerta rythmaient la vie.

Dans cette petite banlieue, où personne ne se côtoyait véritablement, mais où tous se connaissaient un peu, la question brûlerait longtemps les lèvres :

Qu’avait-il pu VRAIMENT se passer chez les Lambert ce soir-là ?

-2-

Louise pensait qu’en France, un classement entre les individus s’opérait dès leur plus jeune âge. Sans être aussi radical que dans le système des castes indiennes, les cartes que vous tiriez à la naissance traçaient votre avenir sous des auspices plus ou moins favorables.

Ses différentes expériences de vie l’avaient conduite à conclure qu’on pouvait répartir les gens selon trois catégories :

Les nantis, ceux qui avaient réussi, ou pouvaient le faire croire, grâce à l’opulence familiale dont ils bénéficiaient. Maison, bagnole, montre, gonzesse : tout se devait d’être beau et plus c’était gros, mieux ça valait. Tout, sauf la nana, bien sûr, dont la taille de vêtement s’avérait inversement proportionnelle à cette réussite. La minorité « supérieure ». Celle qui surpassait toutes les autres, au moins en fonction du nombre de zéros sur les comptes en banque, pas forcément en valeur morale.

L’immense majorité se composait de ceux qui se fondaient dans la masse, ne sortaient pas du lot, ni vers le haut ni vers le bas : la fameuse « classe moyenne », dont les politiciens aimaient attiser les craintes ou les convoitises. Parmi eux, Louise en connaissait un paquet qui se faisait des torticolis à scruter la catégorie du dessus et s’usait les yeux sur les réseaux sociaux à admirer des chaussures et des sacs hors de prix, des vacances dans des lieux dont elle n’osait même pas prononcer le nom. Des vies qu’ils n’auraient jamais. Pathétique ou pas, Louise n’avait pas d’avis sur la question. Elle avait depuis longtemps renoncé à juger quiconque. Elle trouvait juste bien triste de se rendre malheureux pour des choses qui, de son point de vue, ne revêtaient finalement aucune importance.

Les précaires, les pauvres, constituaient l’autre minorité. Celle que personne n’enviait, celle qui permettait au voisin de se rassurer sur son parcours. Ces invisibles en marge de la société, ceux qui se tapaient le sale boulot et qui avaient oublié de rêver, entre deux quittances impayées et des pâtes à tous les repas. Parfois même, certains renonçaient. Ils s’enfermaient alors dans la marginalité, arrêtaient de se débattre pour mener une vie « normale », au profit d’une bouteille et d’un coin de trottoir.

Louise la connaissait bien, cette catégorie-là, et elle avait depuis longtemps cessé d'espérer en sortir un jour. À croire qu’il lui allait bien, finalement, ce costume d’anonymat. Il était assorti aux fringues trop grandes qu’elle portait, comme un uniforme : des sweats trop larges sur des jeans mal taillés, ses fausses Converse aux pieds (les vraies coûtaient trop cher). Son style, Louise s’en moquait. Elle s’était depuis plusieurs années affranchie des diktats de la mode. Porte-monnaie oblige, puis au fil des ans, sa féminité était devenue un fardeau plus qu’un cadeau. Cependant, elle mettait un point d’honneur à soigner son hygiène : rester propre en toutes circonstances et ne jamais sentir la transpiration, contrairement à certaines de ses collègues que l’usage du déodorant semblait rebuter. Pauvre, mais pas crasseuse ! Faut pas pousser. Quand on nettoie les ordures et les salissures des autres toute la journée, la propreté devient salutaire.

Louise était femme de ménage. « Technicienne de surface », comme l’indiquait pompeusement sa fiche de paie. Or la différence ne se faisait qu’à ce niveau, parce que dans les faits, sa « technicité » ressemblait à s’y méprendre à celle d’une femme de ménage. Son salaire aussi, d’ailleurs…

Voilà, c’était dit.Femme de ménage.

Les premières fois, à voir la réaction de ses interlocuteurs, Louise avait eu l’impression de lâcher une grossièreté. Ils baissaient les yeux, gênés, changeaient de conversation. Ce n’était pas le « job de sa vie », pas le pire non plus. Et elle savait de quoi elle parlait, elle en avait écumé des petits boulots foireux : de la poissonnerie au travail à la chaîne en usine, en passant par toutes sortes de missions d’intérim.

Elle avait réuni tous les ingrédients pour concocter la recette classique de la précarité : Prenez des qualifications insuffisantes, un zest de malchance, une grosse rasade de manque de confiance en vous. Laissez reposer quelques mois et vous obtiendrez des CDD en cascade.

Elle se savait futée, Louise, pourtant, elle n’osait pas. Elle aurait sûrement pu prétendre à autre chose, mais pour cela, elle aurait dû se mettre en avant et vanter ses compétences. Finalement, elle se sentait bien, là, cachée derrière son chariot de produits détergents et son aspirateur. Ici, l’erreur était impossible, les choix faciles. Elle ne pouvait plus se tromper, prendre les mauvaises décisions, comme elle l’avait fait durant les trente-deux années de son existence.

Elle devait bien reconnaître qu’elle ne détestait pas son job. Elle appréciait le côté rassurant dans l’accomplissement de ces tâches routinières.

C’étaient les gens qu’elle aimait moins.

Au début, Louise vivait mal les regards condescendants des clients. Sûrement les mêmes qui disaient à leurs enfants lors de leurs vacances à l’île de Ré que s’ils ne se concentraient pas sur leur scolarité, ils finiraient éboueurs ou caissiers. Est-ce qu’ils la citaient aussi comme exemple ? Tu sais, Charles, si tu n’obtiens pas de meilleures notes, tu videras les poubelles des autres, comme cette dame à mon travail. C’est ça que tu veux, Charles ? Passer ton temps à sortir les ordures et récurer les toilettes de ceux qui ont étudié à l’école ?

Elle avait commencé à faire des ménages chez les particuliers. Deux heures chez Mme Dupont, trois chez les Fournier et ainsi de suite, cinq jours par semaine. Elle enchaînait les prestations dans des appartements cossus ou des pavillons charmants. Le rythme dense l’épuisait et les trajets entre les domiciles de ses clients l’usaient. Au bout de quelques mois, elle ne tolérait plus la surveillance maladroite de la femme au foyer qui avait peur d’être volée, les œillades étranges des maîtres de maison, les animaux de compagnie ou les gamins qui couraient partout et salopaient son travail à peine fini.

Elle avait changé de job trois ans plus tôt, lorsqu’elle avait trouvé une boîte de nettoyage spécialisée dans le service aux entreprises. Ça lui convenait bien : elle accomplissait son travail, avec rigueur et sans passion, ses écouteurs vissés sur les oreilles. Elle avait la paix. Trop, peut-être. Elle aurait presque regretté les regards en coin de ses anciens clients. Parce que pour ces gens-là, même si elle existait mal, elle existait au moins un peu.

Rapidement, ce qu’elle avait le moins supporté, c’était l’absence d’attention qu’on lui portait. Pas de bonjour, pas de merci, pas de bonne journée, de la part de tous ces employés modèles dont elle entretenait l’espace de travail, trop occupés pour lui accorder la moindre politesse.

Invisible. Inexistante. Dérangeante même, parfois.

On lui avait claqué des portes de bureau au nez, on l’avait éconduite sans ménagement pour des « réunions importantes ». À elle de se débrouiller pour que ce soit nickel, sans perturber la précieuse activité de ces gens intelligents, qui n’avaient pas de temps à perdre, EUX.

Elle se consolait en se rappelant que son travail actuel présentait des exigences moindres que lorsqu’elle réalisait des ménages chez des particuliers. Parfois, un employé trop zélé se plaignait d’un nettoyage insuffisant des locaux, et elle devait faire preuve de plus de vigilance pour que cela ne se reproduise pas. Rien de méchant, et surtout bien loin de ses contraintes précédentes, quand une ménagère lui demandait de briquer les poignées de porte et l’argenterie, ou de nettoyer les restes d’une soirée arrosée tenant davantage de la scène de crime que de la petite fiesta entre amis. Dans l’ensemble, son travail était plus tranquille, et ça lui convenait. Alors tant pis pour la considération !

Depuis quelques mois, elle avait commencé à travailler de nuit : elle attaquait à 21 heures et finissait aux aurores. Elle ne croisait plus personne dans les locaux : un vrai luxe à ses yeux. Officiellement, elle mettait en avant que ça payait mieux, que ça lui laissait le temps de gérer sa propre maison et de s’occuper de sa pitchoune. Officieusement, c’était tout autre chose…

La cerise sur le gâteau, c’était sa Fatou. Elles bossaient ensemble depuis cinq ans. Elles s’étaient connues dans leur précédent job d’hôtesse de caisse. Elles avaient sympathisé au détour des cafés tièdes de la salle de pause exiguë du Carrefour contact. Leur complicité avait été immédiate. Certaines rencontres deviennent une évidence. Alors quand son amie était partie du supermarché, Louise avait suivi. Depuis, elles s’étaient toujours arrangées pour travailler en binôme. Fatou. Sa Fatou. Cette femme était une montagne de tendresse, son sourire aurait pu faire fondre un iceberg. Chaque fois qu'elle riait, Louise avait l’impression que la terre entière tremblait avec les soubresauts de son amie.

Quel drôle de duo elles formaient toutes les deux ! Leurs collègues les taquinaient régulièrement, les surnommant Laurel et Hardy. Aussi différentes physiquement que complices : l’une blanche, petite, maigrelette et effacée, l’autre ébène, immense, voluptueuse et bruyante. C’est vrai que leur association jurait un peu ! Mais rien de tout cela ne comptait, finalement. Fatou était sa sœur de cœur, la seule à qui elle racontait ce qui lui pesait. Parfois, quand écouter apparaissait comme la seule chose à faire, Fatou ne disait rien. Elle serrait alors Louise contre sa grosse poitrine en lui caressant les cheveux.

Fatou avait son histoire. Un passé qui lui avait laissé des cicatrices sur le corps et dans le cœur, dont elle ne voulait pas parler. Elle balayait les questions de sa grande main et tournait le dos. Louise n’avait jamais insisté. Elle était bien placée pour savoir qu’on préfère taire certaines choses.

Fatou n’était toutefois pas le seul pilier de Louise. Elle avait sa fille. Julie. Son tout. Sa bulle d’amour. Son rayon de soleil lorsqu’il pleuvait sur son cœur.

Julie… Bientôt huit ans d’amour inconditionnel pour cette fillette aux boucles châtains et aux yeux noisette. Quand elle souriait, deux adorables fossettes se dessinaient sur ses joues.

Dans les moments difficiles, Louise fermait les yeux et imaginait le petit corps chaud de sa fille pelotonné contre elle, son souffle régulier, son abandon total dans ses bras. Un câlin de la veille, ou un souvenir plus ancien, à l’odeur de shampoing pour bébé, pour fuir les difficultés.

Julie avait toujours distribué douceur et tendresse. Maintenant trop grande pour se nicher comme un poupon dans les bras de sa mère, elle s’allongeait de tout son long sur elle, ses bras enserrant son buste, la tête sur sa poitrine, les jambes enlacées autour de sa taille. Elles ne comptaient pas le temps durant lequel elles restaient ainsi, l’une contre l’autre, accordant leur respiration. Julie murmurait ses journées, racontait ses rêves, posait des questions. Louise écoutait, une main caressant les cheveux de sa petite et profitait.

-3-

Maria s’apprêtait à quitter la demeure familiale en catimini quand une voix autoritaire résonna dans son dos.

— Tu ne comptes pas sortir dans cette tenue, j’espère ?

Maria se retourna, partagée sur la conduite à adopter : elle luttait pour ne pas demander à sa mère ce qu’elle reprochait à ses vêtements, elle qui ne connaissait rien à la mode, de toute façon, mais savait qu’en se montrant si peu conciliante, elle risquait fort de se retrouver consignée dans sa chambre. Elle opta donc pour la solution qui servirait le mieux ses intérêts et feignit la surprise.

— Un problème, maman ?

Elle hésita avant d’ajouter :

— Je ne suis plus une petite fille. Je… j’aimerais bien m’habiller comme je le souhaite.

Sa mère se raidit avant de rétorquer :

— Je suis au courant, Maria, que tu n’es plus une « petite fille ». Mais tant que tu vivras sous mon toit, tu appliqueras mes règles. Ce qui exclut ce genre de tenue, tu le sais parfaitement. Me suis-je bien fait comprendre ?

Maria baissa les yeux et souffla :

— OK, maman. Je vais me changer.

Sa mère émit un claquement de langue satisfait. La jeune fille sentit son regard la suivre tandis qu’elle remontait l’escalier la conduisant à sa chambre. Elle passa la porte de son antre, se jeta sur son lit et étouffa un cri de rage en tapant sur son oreiller avec ses poings. Elle n’était libre de rien dans cette baraque ! Elle venait d’avoir 19 ans, mais ne pouvait choisir ni ses vêtements, ni ses loisirs, ni ses amis !

Et dire que leur famille attisait la convoitise de toutes leurs connaissances ! Maria ne comprenait pas pourquoi. Certes, on pouvait admirer une certaine réussite : son arrière-grand-père avait fait prospérer sa petite entreprise au-delà de ses espérances. Ayant démarré seul une activité dans le bâtiment, il s’était spécialisé dans les revêtements de sol en matériaux nobles, comme le marbre, et le travail avait explosé. Le flambeau avait été transmis de père en fils : le grand-père de Maria avait repris les rênes, puis avait à son tour formé et passé le relais à son aîné.

L’entreprise Goncalves s’était forgée une solide réputation au fil des décennies et s’était démarquée grâce à son expertise et sa capacité à sublimer les espaces. Ainsi, quand un riche propriétaire souhaitait rénover le sol de sa villa, il se tournait naturellement vers elle. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires avoisinait le million d’euros et une vingtaine de personnes œuvraient sur le site du siège social. Pedro, le père de Maria, avait implanté une succursale dans le sud de la France et le service commercial cherchait à présent des débouchés en Italie. On n’assimilait pas encore cette réussite à celle du Steve Jobs du carrelage, mais au sein de leur microcosme, le succès de ce petit apprenti portugais autodidacte et de sa famille faisait rêver.

Maria, elle, parvenait difficilement à voir le positif dans la success-story familiale : tout s’était construit grâce à un travail acharné, alors elle avait passé plus de temps avec sa grand-mère qu’avec Teresa, sa propre mère, investie à 1 000% aux côtés de son mari dans le projet familial. Leur rigueur, leur aptitude à canaliser leurs émotions, leur gestion des plannings, qui incarnaient autant d’atouts dans leur carrière, les faisaient paraître froids, ternes, ennuyeux et psychorigides aux yeux de leur fille. Elle se sentait oppressée, prisonnière de cette cage dorée. En regardant ses parents interagir, elle voyait plus des associés qu’un couple.

Maria essuya les larmes de rage qui avaient perlé à ses yeux et se dirigea vers sa penderie. Elle se contempla dans le miroir, tout en lissant ses longs cheveux bruns, nettoya le maquillage qui avait coulé, recula. Elle pivota d’un côté, de l’autre : elle se trouvait très bien ainsi et ne repérait rien de choquant. Elle voyait simplement le reflet d’une jeune femme moderne. Certes, sa jupe en jean était « un peu » courte, mais ça se portait de cette façon. Elle n’allait tout de même pas mettre des jupes longues plissées toute son existence ! Lorsqu’elle l’avait achetée, seule, elle s’était doutée que le vêtement ne passerait pas les critères de sélection de sa chère mère, mais ça valait le coup de tester.

À présent, elle savait que le combat était perdu d’avance… du moins en apparence.

Par défi, elle prit un selfie qu’elle posta sur Instagram, puis elle ôta la jupe, la fourra en boule dans son sac à dos, choisit un jean noir moulant et redescendit d’un pas léger.

Teresa n’avait pas bougé d’un millimètre. Grande, mince, cette belle femme aux yeux perçants dégageait une classe que beaucoup lui enviait, et une assurance certaine. La seule personne devant qui elle s’effaçait, c’était Pedro, son mari. Elle avait du caractère, mais lui plus encore.

— Je te trouve bien mieux ainsi. Je te remercie d’être allée te changer. Tu dois prendre garde à ce qu'on peut déduire de ton apparence, ma fille. Les gens se font des idées, jugent et dénigrent. Et on ne se sépare pas facilement des étiquettes dont on se voit affublé. Tu es une belle jeune femme, les gens se montreront encore moins tolérants avec toi qu’avec d’autres.

Maria sourit à sa mère, entendit sans écouter son discours moralisateur, ravie d’avoir réussi le test et prête à rejoindre chez elle Jacinta, sa meilleure amie. Dans la soirée, elles avaient prévu d’aller en ville retrouver quelques camarades. En son for intérieur, elle savait que Teresa se voulait juste protectrice, mais, s’appuyant sur son statut de jeune adulte, elle pensait tout comprendre et considérait ses aînés dépassés.

Cependant, alors qu’elle s’apprêtait à passer la porte, un sourire de victoire s’esquissant malgré elle, sa mère la rappela.

— Maria ?

La jeune femme s’arrêta, attendant que Teresa poursuive :

— Je crois que tu as emporté par mégarde la jupe que tu portais tout à l’heure. Donne-la-moi, ça ne sert à rien que tu te charges inutilement ! D’autant que tu dois aller en ville, si je me souviens bien ?

Le sourire de Maria s’effaça de son visage. Sa mère était décidément bien trop maline à son goût. Elle avait oublié que Teresa avait eu son âge avant elle.

***

— Tu ne peux pas savoir comme je hais mes parents, Jacinta. Toutes ces petites humiliations au quotidien, cette manie du contrôle, ça m’épuise !

Assise sur le rebord de la fenêtre, dans la chambre de son amie, Maria tira sur sa cigarette. Elle souffla doucement la fumée en regardant la volute s’effacer dans les airs. Elle fumait rarement, mais aujourd’hui, tout était bon pour calmer le sentiment d’oppression qui la rongeait.

Jacinta l’observait, enviant, sans la jalouser, la beauté sensuelle de sa comparse : des lèvres charnues, des yeux de biche, une silhouette harmonieuse. Elle se savait moins séduisante qu’elle, mais grâce aux censures vestimentaires de Teresa, elle se consolait en étant la plus sophistiquée des deux.

La jeune femme essaya de tempérer Maria.

— Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? On parle d’une jupe, Maria. Ta mère veut juste éviter que les cancans te fassent passer pour une fille légère. Tu sais bien comment ça se passe, ici. A t’écouter, tes parents sont des dragons !

— Eh bien oui, tu ne crois pas si bien dire ! Ils sont rigides, froids, fades. Ils ne pensent qu’à travailler, travailler encore et encore ! Nous ne partageons rien : ils se contentent de me donner des ordres et de me dicter ma conduite.

— C’est le rôle des parents, non ?

— Sans doute... Mais pas à ce point ! Je ne les comprends pas. Pourquoi ne me laissent-ils pas plus d'autonomie ? Je suis majeure, merde !

— Si l’éducation se bornait à l’âge, ça se saurait. Mon frère n’a pas fait un pas sans l’aide de mes parents jusqu’à ses 25 ans.

Maria jugea préférable de ne pas répondre. Si même son amie prenait le parti de ses parents… Elle n’en pensait pas moins. Elle comprenait qu'on lui fixe des règles. Un peu. Mais elle aurait aimé plus de liberté, plus de souplesse. Elle étouffait dans cette geôle de consignes et de contraintes. École privée, loisirs limités et même cours de langues avec un professeur particulier ! Elle était trilingue : outre le portugais, sa langue maternelle, elle parlait parfaitement l’anglais et très correctement le français.

Parfois, elle observait les jeunes de son âge dans la rue, rire, chahuter, se taquiner. Elle n’avait pas connu cette spontanéité dans les établissements qu’elle avait fréquentés. Ne la connaîtrait jamais. Les élèves de son école lui paraissaient déjà trop adultes, trop sérieux, responsables et ennuyeux. Elle avait des copains, mais leurs manières étaient toujours imprégnées de la retenue de la haute société. Du genre qu’ils voulaient se donner.

Elle était destinée, comme sa sœur, à reprendre le flambeau familial. Ses parents avaient déjà tout prévu. Grâce à leurs formations complémentaires, Magda et Maria deviendraient les futures dirigeantes de l’entreprise. Ce costume pesait lourd sur ses épaules de jeune femme à peine sortie de l’adolescence.

Jacinta, sentant l’agacement de son amie, tempéra :

— Tu ne devrais pas être dans l’opposition, Maria. Sois rusée ! Tu ne gagneras rien avec cette attitude rebelle. Moi, par exemple, je suis les règles à la lettre… tout en me faisant plaisir. Mon prof de piano me donne un cours très... particulier ce soir.

Elle avait ponctué sa phrase en faisant des guillemets avec ses doigts. Les leçons de solfège avaient cédé la place à un apprentissage beaucoup plus personnel depuis quelques semaines. Maria demanda à son amie, rêveuse :

— Tu l’aimes ?

Cette dernière s’esclaffa.

— Qui ça ? Mon prof de piano ? Grands dieux, non ! Pourquoi pas m’enticher du jardinier, tant que tu y es ? Tu es tellement romantique, Maria ! Je m’amuse un peu, c’est tout. Je trouve ça plutôt agréable, d’ailleurs… il a de grandes mains…

Maria explosa de rire. Jacinta utilisait des moyens bien à elle de s’extraire de la pression familiale !

Elle n’enviait cependant pas son amie. Elle n’avait jamais couru après les amourettes sans avenir et éconduisait sans hésitation ses prétendants. Elle voulait se préserver pour l’histoire, l’Unique.

-4-

Encore un de ces repas qui n’en finissaient pas. Maria réprima un bâillement. Et au centre des conversations ? L’entreprise, bien sûr ! On en parlait tellement souvent à la maison, matin, midi et soir, qu’enfant, elle pensait que c’était le prénom d’un membre de la famille. « Je dois penser à l’entreprise », « je vais voir l’entreprise », « l’entreprise est gloutonne… » Elle avait fini par demander : « Elle viendra quand nous voir, tata Entreprise ? », ce qui avait beaucoup amusé son père.

Lorsqu’elle demandait à sa grand-mère où se trouvaient ses parents, cette dernière répétait, inlassablement, qu’ils s’occupaient de « l’entreprise ». Maria avait développé une forme de jalousie à l’égard de cette entité qui détournait ses proches d’elle. Avec l’âge, elle se muait en rancœur.

Quand elle observait la tablée lors des repas de famille, comme aujourd’hui, Maria se sentait si différente que cela la chagrinait. Son père, sa mère, sa sœur, ses oncles et tantes, ses cousins : tous affichaient la mine épanouie et la connivence de ceux qui partagent un objectif commun. Pas elle. Elle culpabilisait. Aurait aimé pouvoir se fondre dans ce moule de normalité. Elle ne comprenait pas ses aspirations profondes, son désir d’autre chose. Adolescente, elle avait passé le plus clair de son temps libre à se gaver de comédies sentimentales. Plus tard, elle s’était enivrée d’histoires extraordinaires, de destins hors normes. Elle se rêvait tour à tour Mata Hari, Thelma et Louise (elle n’avait jamais réussi à choisir laquelle des deux elle préférait), Édith Piaf, George Sand ou Camille Claudel.

Elle voulait du sublime, de l’art, de la poésie, de l’éclat ! Elle ne comprenait ni pourquoi ni comment les gens se contentaient d’une petite existence paisible alors qu’ils pouvaient vivre du grandiose. Elle voulait aimer du plus profond de ses tripes, se nourrir de cet amour, le transcender, s’en étourdir, comme toutes ces héroïnes qui la faisaient rêver.

Pourtant, un à un, les rouages de la mécanique familiale s’enclenchaient : d’abord les études, bientôt le stage. On lui présenterait sans tarder quelques jeunes hommes de bonne famille. L’un d’eux lui ferait une cour sans fioritures et elle se retrouverait mariée à un clone de son père sans avoir le temps de se retourner. Ce n’était pas son destin, elle le sentait par chaque pore de sa peau.

Ses amies ne la comprenaient pas, ne cessant de lui rappeler qu’elle avait tout pour être heureuse. Pourquoi refuser une existence à l’abri du besoin, dans un univers rassurant et maîtrisé ? Elle entendait les objections qu’on lui formulait, sans parvenir à lutter contre ses ressentis, ce feu déraisonnable en elle, qui lui donnait l’impression que son sang bouillait dans ses veines. Tel qu’elle percevait son avenir, qui l’aurait encore enviée ? Tenir la direction commerciale de l’entreprise familiale en s’encroûtant dans un mariage fade, au milieu des bons de livraison de carrelage ? À cette pensée, elle se sentait déjà étouffer.

Parfois, elle surprenait le regard que posait sa sœur Magda sur elle, tandis qu’elle s’opposait à leur père. Un regard de pure incompréhension. Maria elle-même ignorait son moteur. Elle savait juste qu’elle ne mènerait pas cette vie-là.

— Tu te rends compte que tes héroïnes ont toutes des destins tragiques ? avait un jour hurlé Magda.

— Je préfère VIVRE quelques années seulement plutôt que survivre mon existence entière ! avait-elle rétorqué. Tu sais ce que disait Zola ? « Crever pour crever, je préfère crever de passion que de crever d’ennui. » Je suis comme lui. Je refuse de subir une vie terne. Comme toi !

Elle avait vu la douleur dans les yeux de sa sœur. Elle s’en était voulu, sans s’excuser. Elle voulait que Magda comprenne. Qu’elle LA comprenne.

— Tu ne captes rien à rien, Maria ! s’était indignée sa sœur. Pauvre petite fille riche qui veut s’amuser ! As-tu seulement conscience des sacrifices que nos parents ont consentis pour en arriver là ? De ta situation privilégiée ? D’autres n’ont même pas un toit au-dessus de leur tête ou de quoi manger !

Elle avait soupiré bruyamment, excédée. Maria ne daignant plus lui répondre, elle avait tourné les talons et quitté la pièce en claquant la porte.