Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

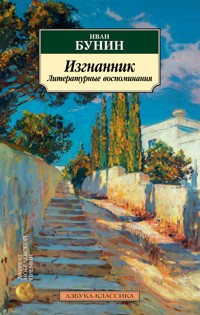

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Азбука-классика

- Sprache: Russisch

Иван Алексеевич Бунин — поэт и прозаик, первый из русских писателей, удостоенный Нобелевской премии (1933). Его произведения переведены на многие языки мира и навсегда вписаны в золотой фонд мировой литературы. Революция 1917 года заставила Бунина покинуть родину, но память о безвозвратно утраченной России, о людях, с которыми его сводила судьба, стала опорой для всего его дальнейшего творчества. Книга «Воспоминания» увидела свет в 1950 году в Париже, однако первые главы были написаны значительно раньше. Репин, Рахманинов, Чехов, Куприн, Шаляпин — здесь воссозданы портреты тех, с кем Бунин был хорошо знаком. В советской России книгу невозможно было прочесть целиком вплоть до Перестройки, даже в собраниях сочинений писателя из нее изымались фрагменты и главы, где Бунин резко отрицательно, язвительно отзывался о коллегах по цеху, оказавшихся на стороне большевиков: о Горьком, Маяковском, Блоке, Есенине, «Толстом Третьем». В настоящем издании эти пропуски восстановлены по прижизненному изданию. Воспоминания о Л.Н. Толстом, перед которым Бунин всю жизнь благоговел, переросли в эссе «Освобождение Толстого».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Татьяны Павловой

Бунин И.

Изгнанник : Литературные воспоминания / Иван Бунин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-25184-7

16+

Иван Алексеевич Бунин — поэт и прозаик, первый из русских писателей, удостоенный Нобелевской премии (1933). Его произведения переведены на многие языки мира и навсегда вписаны в золотой фонд мировой литературы. Революция 1917 года заставила Бунина покинуть родину, но память о безвозвратно утраченной России, о людях, с которыми его сводила судьба, стала опорой для всего его дальнейшего творчества. Книга «Воспоминания» увидела свет в 1950 году в Париже, однако первые главы были написаны значительно раньше. Репин, Рахманинов, Чехов, Куприн, Шаляпин — здесь воссозданы портреты тех, с кем Бунин был хорошо знаком. В советской России книгу невозможно было прочесть целиком вплоть до Перестройки, даже в собраниях сочинений писателя из нее изымались фрагменты и главы, где Бунин резко отрицательно, язвительно отзывался о коллегах по цеху, оказавшихся на стороне большевиков: о Горьком, Маяковском, Блоке, Есенине, «Толстом Третьем». В настоящем издании эти пропуски восстановлены по прижизненному изданию. Воспоминания о Л. Н. Толстом, перед которым Бунин всю жизнь благоговел, переросли в эссе «Освобождение Толстого».

© Оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024Издательство Азбука®

Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми. ⟨...⟩

_______

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: «Встреча в горах с кретином». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

_______

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имeние. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое дeтство, отрочество.

В тe годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудeние» — под таким заглавием написал когда-то свою извeстную книгу нынe забытый Терпигорев-Атава. Послe него называли послeдним из тeх, которые «воспeвали» погибающие дворянские гнeзда, меня, а затeм «воспeл» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имeвший весьма малое представление о дворянах-помeщиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всeх поголовно плeняющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замeчательным русским писателям, но пьес его не люблю, мнe тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу ни к городу что-то о необходимости насаждения лeсов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком; уж не говорю про помeщика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудeвшем» дворянском гнeздe. Это было глухое степное помeстье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигдe не было в России садов сплошь вишневых: в помeщичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, гдe росли вишни, и нигдe эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возлe господского дома, и ничего чудесного не было и нeт в вишневых деревьях, совсeм некрасивых, как извeстно корявых, с мелкой листвой, с мелкими цвeточками в пору цвeтения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цвeтет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театрe); совсeм невeроятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпeнием, не давши их бывшей владeлицe даже выeхать из дому; рубить так поспeшно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затeм, что Чехов хотeл дать возможность зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидeть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавeс: «Человeка забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это дeлают нeкоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кeм-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярдe: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помeщица и будто бы парижанка, то и дeло истерически плачет и смeется: «Какой изумительный сад! Бeлые массы цвeтов, голубое небо! Дeтская! Милая моя, прекрасная комната! (Плачет.) Шкапик мой родной! (Цeлует шкап.) Столик мой! О, мое дeтство, чистота моя! (Смeется от радости.) Бeлый, весь бeлый сад мой!» Дальше, точно совсeм из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнeе этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всeм этим — студент Трофимов, в нeкотором родe «Буревeстник». «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звeздe, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Зарeчная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себe провинциальные актрисы.

_______

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт — он еще жив, и мне не хочется называть его — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

Дома косые двухэтажныеИ тут же рига, скотный двор, —

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет в ягдташе золотую лису»:это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всeх прочих театров? Развe художественность не должна быть во всяком театрe, как и во всяком искусствe? Развe не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театрe быть художником и развe мало было и в России, и во всeх прочих странах актеров-художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, вeдь даже и донынe на его занавeсe чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умeет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москвe в 1947 году, — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексeй Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здeсь...» В послeдние годы Чехова я не только бывал, приeзжая в Ялту, каждый день в его домe, но иногда гостил в нем по недeлям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмeла даже упомянуть обо мнe, трусливо пишет полностью: «Алексeй Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей совeтской интеллигенции мнeние, написав мнe в 1936 году: „Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателe нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов“». Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в морe. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского удeльного княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнeйшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, — в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнeйшим равнодушием, не придала этому ровно никакого значения, — как, напримeр, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень вeрно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», — в свое время обeщал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирая гармонь:

Ненавижу дыхание Китежа!Обeщаю вам Инонию!Богу выщиплю бороду!Молюсь ему матерщиною!Я не чета каким-то там болванам,Пускай бываю иногда я пьяным,Зато в глазах моих прозрeний дивных свeт —Я вижу все и ясно понимаю,Что эра новая не фунт изюму вам,Что имя Ленина шумит, как вeтр, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дeло притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя послeднее уж куда не ново, ибо какой «мальчонка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарeзал,Отца сваво убил,А младшую сестренкуНевинности лишил...

Простила и за то, что он — «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертeли эти самые самородкиОт сохи, от земли, от земледeлия,Довольно этой косоворотки и водкиИ стихов с похмелия!В сущности, не так уж многоТребуется, чтобы стать поэтами:Запустить в Господа БогаТяжелыми предметами,Расшвырять, сообразно со вкусами,Письменные принадлежности,Тряхнуть кудрями русымиИ зарыдать от нeжности...

_______

Первые шаги Есенина на поэтическом поприщe извeстны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболeе точно: «Появился Есенин в Петербургe во время Первой мировой войны и принят был в писательской средe с насмeшливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: „Гдe уж нам, деревенщинe!“ А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторять в печати невозможно, Кузмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву, и там он быстро стал популярен, примкнув к „имажинистам“. Потом начались его скандалы, дебоши, „Господи, отелись“, приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европe и Америкe, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себe, — о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнуснeй которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты-барахты, не слeд лeзть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Бeлый: и волос уж сeдой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевкe, в рубашкe расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Всe на меня в лорнеты: „Ах, как замeчательно, ах, как гениально!“ А я-то краснeю, как дeвушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распeвал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел: не надо ли, мол, чего покрасить, — и давай кухаркe стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: „гдe уж нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощеный наслeжу“... Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнется: да нeт, мы постоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском словe» в Нью-Йоркe. Березов писал о Есенинe с умилением:

— Помнишь, Сережа, — спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наeзжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвeчал:

— Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йоркe на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,Позабылись родимые дали,Первый раз я запeл про любовь,Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чeм тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сдeлал выгодной профессией, своим вeчным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синий май. Заревая теплынь.Не прозвякнет кольцо у калитки.Липким запахом вeет полынь,Спит черемуха в бeлой накидкe...

Дeло происходит в маe, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как извeстно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «вeять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, —

Сад полышет, как пeнный пожар,И луна, напрягая всe силы,Хочет так, чтобы каждый дрожалОт щемящего слова «милый»...

Желание луны понятно, недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающий пeнным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,Под тальянку веселого мая,Не могу ничего пожелать,Все, как есть, без конца принимая...

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не бeда: восхищаются...

Он любил пeсню, рассказывал Березов: «Мы часто встрeчались с ним в редакции журнала „Красная новь“. Пeсни он мог слушать вездe и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелкe и модном демисезонном пальто „раглан“, в лаковых полуботинках, с тростью в лeвой рукe, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другие «картинки»: как жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюсовском переулкe, в большом домe на восьмом этажe. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Галe Бениславской, которая стала его женой. Приятные, свeтлые обои, изящные гравюры. На письменном столe порядок. На обeденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стeн — кушетка с красивыми подушками. У другой — кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мeшать и с утра уeзжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обeденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поeздкe в Америку, о мучительной тоскe, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной землe и увидeл покорные всeм вeтрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: „Груша, сходите за цвeтами, купите самых красивых“. Я знал, что, когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одeвается по-праздничному, как для обeдни, и ставит на письменный стол цвeты. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстрeчу нам Груша с цвeтами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цвeтам, голубым озерам и рощам за раба божия Сергeя и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нeт, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мeрe, рассказывая о своей поeздкe в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоскe» за океаном, о слезах при видe березок...

_______

О Есенинe была в свое время еще статья Владислава Ходасевича в «Современных записках». Ходасевич в этой статьe говорил, что у Есенина, в числe прочих способов обольщать дeвиц, был и такой: он предлагал намeченной им дeвицe посмотрeть расстрeлы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть, Чека покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, — говорил Ходасевич, — она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

_______

Печататься я начал в концe восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через нeсколько лeт послe того, утверждали, что в тe годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, серeть, ничего не знала, кромe реализма, протокольного описывания дeйствительности... Но давно ли перед этим появились, напримeр, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Пeснь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать сeрыми появившиеся в ту пору лучшие вещи Лeскова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонатe»? И так ли уж были не новы — и по духу, и по формe — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературe, в одном станe ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль» — в этом рассказe какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и свeтлое будущее», — такие борцы вeдь всегда пламенные, — вырвал из своей груди свое пылающeе сердце, дабы бeжать куда-то вперед, увлекая за собой человeчество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,Пусть я даже буду первый грома пищей! —

Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом, это уже гораздо позднeе многие из них запeли, подобно Минскому:

Пролетарии всeх стран, соединяйтесь!Наша сила, наша воля, наша власть! —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом-славянофилом, патриотом во время Первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!Вот лежит он хладен, тлeнен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,О, плачьтеДо радостных слез!Высоко на мачтеМелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженныйПри лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

Альков задвинутый,Дрожанье тьмы,Ты запрокинута,И двое мы...

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,Бригам ребра ты дробил,Чтоб тебя узнать, их главный — иНеповторный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьетсяЧуждый чарам черный челн...

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — раздельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастием иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

— Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда наконец дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезызвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидал род вигвама, заглянул в него и увидал в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому, что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книгe какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 году в Москвe: «Брюсов свободно владeл французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-нeмецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имeл представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брадлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем — он, писатель Федоров и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостлив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений „Песни мстителя“ превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение „Предвозвещенное“, восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, „пожелал стать певцом страстей и преступления“, как сказал о нем Брюсов. В сонете „Уроды“ прославил „кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом“, восторженно приветствовал, как „брата“, Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,Кому же ты служишь лакеем?Ты сопричислился, — о, не на миг! —К подлым, к бесчестным, к злодеям!Я тебя видел в расцвете души,Встречал тебя вольно красивым.Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!Труп ты — во гробе червивом!Кровью ты залил свой жалкий мундир,Душою ты в пропасти темной.Проклят ты. Проклят тобою весь мир.Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь — убожество слепое,Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,Царь — висельник...Он трус, он чувствует с запинкой,Но будет, час расплаты ждет!Ты был ничтожный человек,Теперь ты грязный зверь!Царь губошлепствует...О, мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,Ухватим этого колючего ежа!Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,С пастью, приличною волку,К миру людей призывает — притомГрабит весь мир втихомолку,Грабит, кощунствует, ежится, лжет,Жалко скулит, как щенята!Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул. Горький бeжал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

Пeтухи поют на Святой Руси —Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосe, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо побeдит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нeчто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но новая земля!»

«И вот приходит еще один вeстник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои eли и пили вино в домe первородного брата твоего; и вот большой вeтер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нeчто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революция продeлана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году, и сказано не совсeм справедливо: в мирe зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного звeрства — звeрства ради звeрства, — какое бывает в мирe человeческом и особенно во время революций; звeрь, гад дeйствует всегда разумно, с практической цeлью: жрет другого звeря, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мeшает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийствe, не упивается им «как таковым», не издeвается, не измывается над своей жертвой, как дeлает это человeк — особенно тогда, когда он знает свою безнаказность, когда порой (как, напримeр, во время революций) это даже считается «священным гнeвом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вродe ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нeт в мирe зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нeт «свeтлого будущего», нeт профессиональных устроителей всеобщего счастья на землe, и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва цeлыми десятилeтиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского и прославилась уже многими мeняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов...

Толстой немного позднeе опредeлил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынeшних новых писателей!»

Это время было временем уже рeзкого упадка в литературe, нравов, чести, совeсти, вкуса, ума, такта, мeры... Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и дeлаю...» Впослeдствии Блок писал в своем дневникe:

— Литературная среда смердит...

— Брюсову все еще не надоeло ломаться, актерствовать, дeлать мелкие гадости...

— Мережковские — хлыстовство...

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...

— Всe ближайшие люди на границe безумия, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон — всe больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...

— Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Бeлый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни...

— У Алексeя Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной мeры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...

— Вернисажи, «Бродячие собаки»...

Позднeе писал Блок и о революции, — напримeр, в маe 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количествe русских людей, чeм это принято думать по-революционному... Не мог сразу сдeлаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в июлe того же года писал о том же:

— Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улицe галдеж, хохот...

Через нeкоторое время он, как извeстно, впал в нeкий род помeшательства на большевизмe, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привел его суждения о ней не с политической цeлью, а затeм, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературe, была тоже нeкоторым «неожиданным чудом» и что в этой литературной революции тоже было с самого ее начала то хулиганство, то отсутствие мeры, тe трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексeю Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грeшен насчет этих «завитков», да еще каких! Андрей Бeлый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Бeлого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,Кормщику в темном плащe,Путеводной Зеленой Звeздe, —

меж тeм как этот «Кормщик», «Зеленая Звeзда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченный в Солнце» был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цвeтном бульварe в отеческом домe, и дом этот был настоящий уeздный, третьей гильдии купеческий, с воротами, всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цeпи во дворe. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидeл молодого человeка, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинодворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смыслe искусства): да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал всe старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вмeстe с тeм для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малeйшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнатe на антресолях, была удивительная.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звeзда...» Тогда и заглавия книг всeх этих рыцарей и кормщиков были не менeе удивительны: «Снeжная маска», «Кубок метелей», «Змeиные цвeты»... Тогда, кромe того, ставили их, эти заглавия, непремeнно на самом верху обложки в углу слeва. И помню, как однажды Чехов, посмотрeв на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чеховe сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам», и к Горькому, к Андрееву... Вот еще одно свидeтельство в том же родe.

Года три тому назад, в 1947 году, в Москвe издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книгe напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институтe и лeтом 1902 года производил развeдки на каменный уголь в уральском имeнии Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приeхал однажды в это имeние вмeстe с Чеховым.

— Тут, говорит Тихонов, я провел нeсколько дней в обществe Чехова и однажды имeл с ним разговор о Горьком, об Андреевe. Я слышал, что Чехов любит и цeнит Горького и со своей стороны не поскупился на похвалу автору «Буревeстника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вeжливостью человeка, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всeм нравится его «Буревeстник», «Пeснь о соколe»... Но вeдь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжегся глотком чая.

— Море смeялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторгe! Как замeчательно! А вeдь это — дешевка, лубок. Вот вы прочитали «море смeялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нeт же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг смeется? Море не смeется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смeется...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордeева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном героe построен, как шашлык на вертeлe. И всe персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мнe явно не повезло. Я попробовал отыграться на Художественном театрe.

— Ничего, театр как театр,— опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мeрe актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературe.

— Никаких декадентов нeт и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не вeрьте. И ноги у них вовсе не «блeдные», а такие же, как у всeх, — волосатые...

Я упомянул об Андреевe. Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного повeренного, из тeх, которые ужасно любят красиво говорить...

_______

Мнe Чехов говорил о «декадентах» нeсколько иначе, чeм Тихонову, — не только как о жуликах.

— Какие они декаденты! — говорил он. — Они здоровеннeйшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда — почти всe были «жулики» и «здоровеннeйшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тeх, что увеличили их число и славились впослeдствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно, как и у прочих — у Горького, Андреева, позднeе, напримeр, у тщедушного, дохлого от болeзней Арцыбашева или у педераста Кузмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным, как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помeшанные, ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смыслe этого слова? Всe они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себe внимания, но вeдь обладает всeми этими качествами и большинство истериков, юродов, помeшанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной формe, в той или иной степени было еще при Чеховe и как все росло оно и послeдующие годы! Чахоточная и совсeм недаром писавшая от мужского имени Гиппиус; одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого бeса», иначе говоря, патологического Передонова, пeвец смерти и «отца» своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб — «кирпич в сюртукe», по опредeлению Розанова; буйный «мистический анархист» Чулков; исступленный Волынский; малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский; у Горького была болeзненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нeчто рeдкое по напыщенности, по какой-то низкопробно eдкой иронии над чeм-то: Иегудиил Хламида, Нeкто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький оставил послe себя невeроятное количество своих портретов всeх возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напруженными, поднятыми изо всeх сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позe площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несмeтными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой мeры грубого, то романтически восторженного, без нелeпой неумeренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планетe!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирeнием. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и желeза; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской желeзной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томe какого-то Балухатова, изданном вскорe послe смерти Горького в Москвe под заглавием «Литературная работа Горького», сказано: «Мы еще не имeем точного представления о полном объемe всей писательской дeятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочел в московском «Огонькe» слeдующее:

«Величайший в мирe пролетарский писатель Горький намeревался подарить нам еще много, много замeчательных творений; и нeт сомнeния, что он сдeлал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около восьми тысяч цeннeйших рукописей и материалов Горького бережно хранятся в архивe писателя при Институтe мировой литературы Академии наук СССР»... Таков был Горький. А сколько было еще ненормальных! Цвeтаева с ее не прекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей послe возвращения в совeтскую Россию; буйнeйший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирeпое эротическое помeшательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Бeлого и говорить нечего, про несчастного Блока — тоже: дeд по отцу умер в психиатрической больницe, отец «со странностями на грани душевной болeзни», мать «неоднократно лeчилась в больницe для душевнобольных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затeм «тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...». Умственная и душевная неуравновeшенность, перемeнчивость — рeдкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр; алых зорь, золотистых долин, цвeтастых лугов»; затeм он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Бeлого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1903 году «идет в толпe с красным знаменем, однако вскорe совершенно охладeвает к революции...». В первую великую войну он устраивается на фронтe чeм-то вродe земгусара, приeзжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войнe «весело», то совсeм другое — как там скучно, гадко, иногда увeряет ее, что «всeх жидов надо повeсить»...

(Послeдние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических свeдeний о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болeзненны. В так называемом Ленинградe издавался в концe двадцатых годов «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского» журнал «Русский современник», преслeдовавший, как сказано было в его программe, «только культурные цeли». И вот в третьей книгe этого культурного журнала были напечатаны нeкоторые «драгоцeнные литературные материалы», среди же них нeчто особенно драгоцeнное, а именно:

«Замыслы, наброски и замeтки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замeчательное, особенно один замысел о Христe. Сам Горький относился к Христу тоже не совсeм почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бeдного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать ни болeе ни менeе как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспектe этой «пьесы»:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (невeрный!) — контролирует.

— Пришлось увeровать: заставили и надули.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку...

Повeрят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тeм я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на мeстe.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Канe Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповeдь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по картe отмeтила это маленькое мeсто, гдe он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

_______

В этой нелeпости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульствe чисто клиническом (чего стоит одна эта строка про апостола Петра — «дурак Симон с отвисшей губой») есть, разумeется, нeчто и от заразы, что была в воздухe того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «вeтра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мнe», то есть себe самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей собакe», гдe Ахматова сказала: «Всe мы грeшницы тут, всe блудницы», поставлено было однажды «Бeгство Богоматери с Младенцем в Египет», нeкое «литургическое дeйство», для которого Кузмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «дeйство», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спинe супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собакe» уже сидeло немало и будущих «большевиков»: Алексeй Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помeщиком, в енотовой шубe, в бобровой шапкe или в цилиндрe, стриженный а-ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофтe, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами... Тут надо кстати сказать, что умер Кузмин — уже при большевиках — будто бы так: с Евангелием в одной рукe и с «Декамероном» Боккачио в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвeло уже махровым цвeтом. Мнe писали из Москвы еще лeт тридцать тому назад:

«Стою в тeсной толпe в трамвайном вагонe, кругом улыбающиеся рожи, „народ-богоносец“ Достоевского любуется на картинки в журнальчикe „Безбожник“: там изображено, как глупые бабы „причащаются“ — eдят кишки Христа; изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бeдного...»

Вeроятно, это был «Новый Завeт без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лeт одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев совeтской Москвы.

Среди наиболeе мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество неравноцeнно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда цeлые страницы — напримeр, в рассказe „Сашка-Христос“. Есть, кромe того, вещи, на которых нeт отпечатка ни революций, ни революционного быта, как, напримeр, в рассказe „Иисусов грeх“... К сожалeнию, — говорила дальше газета, хотя я не совсeм понимал, о чем тут сожалeть? — к сожалeнию, особо характерные мeста этого рассказа нельзя привести за предeльной грубостью выражений, а в цeлом рассказ, думается, не имeет себe равного даже в антирелигиозной совeтской литературe по возмутительному тону и гнусности содержания: дeйствующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вмeсто мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя нeсколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я со своей стороны вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось между прочим о статуe Богоматери в каком-то католическом костелe, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ея, заслуживала уже плахи, тeм болeе что Бабель был, кажется, вполнe здоров, нормален в обычном смыслe этих слов. А вот в числe ненормальных вспоминается еще нeкий Хлeбников.

Хлeбникова, имя которого было Виктор, хотя он перемeнил его на какого-то Велимира, я иногда встрeчал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл извeстным футуристом, кромe того, и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских извeстий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письмe:

Когда Хлeбников умер, о нем в Москвe писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлeбникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлeбникова величайшим человeком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлeбников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, всe попытки сблизиться с Хлeбниковым оставались тщетны: «Хлeбников был неприступен». Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлeбникова к телефону. «Я стал звать его к себe, Хлeбников отвeтил, что придет, но только попозднeе, так как сейчас он блуждает среди гор, в вeчных снeгах, между Лубянкой и Никольской. А затeм слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлeбников!» На другой день П. перевез Хлeбникова к себe, и Хлeбников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнатe одeяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затeм влeз на него совсeм голый и стал писать свою книгу «Доски судьбы», гдe главное — «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскорe превратилась в хлeв, и хозяйка выгнала с квартиры и его, и П. Хлeбников был, однако, удачлив: его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками судьбы». Прожив у него недeли двe, Хлeбников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлeбников в восторгe помчался на вокзал. Но на вокзалe его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлeбников наконец уeхал. Через нeкоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приeхать за Хлeбниковым: иначе, писала она, Хлeбников погибнет. П., разумeется, полетeл в Астрахань с первым же поeздом. Приeхав туда ночью, нашел Хлeбникова, и тот тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снестись со всeми 317 Предсeдателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здeсь он послe долгих поисков, уже совсeм поздней ночью, нашел Хлeбникова в каком-то кафе. Увидeв П., Хлeбников опять бросился на него с кулаками: «Негодяй! Как ты смeл воскреснуть! Ты должен был умереть! Я здeсь уже снесся по всемирному радио со всeми Предсeдателями и избран ими Предсeдателем Земного Шара!» «С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись», — говорил П. Но Хлeбников был не дурак: возвратясь в Москву, вскорe нашел себe нового мецената, извeстного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя всe его прихоти, и Хлeбников поселился, по словам П., в роскошном номерe отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цвeтистым самодeльным плакатом: на этом плакатe было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Предсeдатель Земного Шара. Принимает от двeнадцати дня до половины двeнадцатого дня».

Очень лубочная игра в помeшанного. А затeм помeшанный разразился в угоду большевикам виршами вполнe разумными и выгодными:

Нeт житья от господ!Одолeли, одолeли!Нас заeли!Знатных старух,Стариков со звeздойНагишом бы погнать,Все господское стадо,Что украинский скот,Толстых, сeдых,Молодых и худых,Нагишом бы все снятьИ сановное стадоИ сановную знатьГоляком бы погнать,Чтобы бич бы свистал,В звeздах гром громыхал!Гдe пощада? Гдe пощада?В одной парe быкомСтариков со звeздойПовести голякомИ погнать босиком,Пастухи чтобы шлиСо взведенным курком.Одолeли! Одолeли!Околeли! Околeли!

И дальше — от лица прачки:

Я бы на живодернюНа одной веревкeВсeх господ привелаДа потом по горлуПровела, провела,Я бeлье мое всполосну, всполосну!А потом господПолосну, полосну!Крови лужица!В глазах кружится!

У Блока в «Двeнадцати» тоже есть такое:

Уж я времечкоПроведу, проведу...Уж я темечкоПочешу, почешу...Уж я ножичкомПолосну, полосну!

Очень похоже на Хлeбникова? Но вeдь всe революции, всe их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — рeжь попов, рeжь господ! Так писал, напримeр, еще Рылeев:

Первый нож — на бояр, на вельмож,Второй нож — на попов, на святош!

И вот что надо отмeтить: какой «высокий стиль» был в рeчах политиков, в революционных призывах поэтов во время первой революции, затeм перед началом второй! Был, напримeр, в Москвe поэт Сергeй Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком родe:

Восстань! Карай врагов страны,Как острый серп срeзает колос.Вперед! Туда, гдe шум и крик,Гдe плещут красные знамена!И когда горячей кровиШирь полей вспоит волна,Всколосись в зеленой нови,Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбeжны. И еще примeр: революционные стихи Максимилиана Волошина:

Народу русскому: я — грозный Ангел Мщенья!Я в раны черные, в распаханную новьКидаю сeмена! Прошли вeка терпeнья,И голос мой — набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» смeняется самым низким, — взять хоть то, что я выписал из «Пeсней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсeм по-хамски:

Сорвали мы коронуСо старого Кремля!За заборами низкорослымиГребем мы огненными веслами!

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапкeНахально сeли,Ногу на ногу задрав!Исуса — на крест, а ВарравуПод руки — и по Тверскому!

_______

Я был в Петербургe в послeдний раз — в послeдний раз в жизни! — в началe апрeля 17-го года, в дни приeзда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главe с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами и говорились финнам истерически подобострастные рeчи. А затeм я присутствовал на банкетe в честь финнов. И Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видeл тогда в Петербургe, с тeм гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всe тe же, весь «цвeт русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные дeятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всeми возобладал Маяковский. Я сидeл за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал eсть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядeл на него во всe глаза — так, как глядeл бы он, вeроятно, на лошадь, если бы ее, напримeр, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковский.

Я отвeтил, что нeт: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к серединe стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опeшил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развел руками и сeл. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполнe увeрен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще болeе зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в залe: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно блeдный, он, очевидно потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему извeстных:

— Много! Многоо! Многоо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намeревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались нeкоторое время только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человeком будущего: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит, несомнeнно, им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскорe уж навсегда заткнут рот всeм прочим трибунам еще великолeпнeе, чeм сдeлал он один на пиру в честь Финляндии...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мнe пережить и то, что так нераздeльно с ними: 1905 год, потом Первую мировую войну, вслeд за ею 17-й год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: цeлых семь пар чистых и двe пары нечистых, а все-таки очень съeдобных тварей. И вeстник мира, благоденствия, голубь с оливковой вeтвью в клювe не обманул его, не то что нынeшние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Араратe, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригрeтый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухe новой вселенской весны, в мирe, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да вeдь на то и был он Хам. А главное: вeдь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

_______

Весной того же семнадцатого года я видeл князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царствe Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболeе приближенных к императору Александру II, затeм бeжал в Англию, гдe и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москвe и весьма был тронут и удивлен при этом знакомствe: человeк, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исслeдователь Восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими как пух остатками бeлых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговорe, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, довeрчивый взгляд, быстрая и мягкая великосвeтская рeчь — и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, хотя и весьма мирный, возвратившийся на родину послe стольких лeт разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особнякe на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В концe этого года шли собрания на этой квартирe Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги федералистов». Конец того года — что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем домe, в который уже превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»! Дальше было вот что.

В мартe 1918-го большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свидания с Лениным: в преинаивнeйшей надеждe заставить его раскаяться в том чудовищном террорe, который уже шел тогда в России, и наконец добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремлe это свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим рeдким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть дeяния Ленина «на путь гуманности». А потерпeв неудачу, «разочаровался» в Ленинe и говорил о своем свидании с ним, разводя руками:

— Я понял, что убeждать этого человeка в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить двe с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на его никакого впечатлeния...