34,99 €

Mehr erfahren.

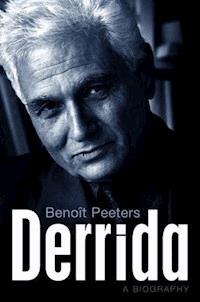

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Viel wurde über Derridas Werk geschrieben, wenig über die Person. Benoît Peeters hat sich der Aufgabe gestellt: Auf Basis von Interviews mit über 100 Weggefährten und einer umfassenden Auswertung des Nachlasses ist die Lebensgeschichte eines der wichtigsten Philosophen des letzten Jahrhunderts entstanden. Natürlich schildert Benoît Peeters die zahlreichen Kontroversen, die der 1930 in Algerien geborene und 2004 in Paris gestorbene Philosoph führte. Selbstverständlich kommen seine philosophischen Ideen und Konzepte zur Sprache. Vor allem aber, und das macht diese Biographie so spannend, so atemberaubend, ließ sich Peeters von Fragen wie diesen leiten: »Was aß er? Wen liebte er? Welche waren seine Ängste, seine Sehnsüchte, seine Ticks und seine Verletzungen? Wer waren seine wirklichen Freunde?« Peeters sucht sie auf, die Freunde und die Feinde, reist, liest, wühlt in Archiven. Er rekonstruiert Werk, Leben und Wirkung eines ruhelosen Denkers, der »praktisch permanent gegen etwas oder jemanden Krieg führte«. Wer die Kämpfe und die Ideen Jacques Derridas wirklich verstehen will, kommt an diesem umfangreichen, materialgesättigten Buch nicht vorbei. - Mit zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotografien aus dem Nachlass

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1408

Ähnliche

Viel wurde über Derridas Werk geschrieben, wenig über dessen Leben. Benoît Peeters hat sich der Aufgabe gestellt: Auf Basis von Interviews mit über 100 Weggefährten und einer umfassenden Auswertung des Nachlasses ist die Biographie eines der wichtigsten Philosophen des letzten Jahrhunderts entstanden.

Natürlich schildert Benoît Peeters die zahlreichen Kontroversen, die der 1930 in Algerien geborene und 2004 in Paris gestorbene Philosoph führte. Selbstverständlich kommen seine philosophischen Ideen und Konzepte zur Sprache. Vor allem aber, und das macht diese Biographie so spannend, so atemberaubend, ließ sich Peeters von Fragen wie diesen leiten: »Was aß er? Wen liebte er? Welche waren seine Ängste, seine Sehnsüchte, seine Ticks und seine Verletzungen? Wer waren seine wirklichen Freunde?«

Peeters sucht sie auf, die Freunde und die Feinde, reist, liest, wühlt in Archiven. Er rekonstruiert Werk, Leben und Wirkung eines ruhelosen Denkers, der »praktisch permanent gegen etwas oder jemanden Krieg führte«. Wer die Kämpfe und die Ideen Jacques Derridas wirklich verstehen will, kommt an diesem materialgesättigten Buch nicht vorbei.

Benoît Peeters, geboren 1956 in Paris, hat Biographien über Hergé und Paul Valéry veröffentlicht.

BENOÎT PEETERS

DERRIDA

EINE BIOGRAPHIE

Aus dem Französischen von Horst Brühmann

SUHRKAMP VERLAG

Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel Derrida bei Flammarion, Paris.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre.

Dieses Buch wird mit Unterstützung des Centre national du livre veröffentlicht.

Die Arbeit des Übersetzers wurde gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds, Berlin.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2013

© Flammarion, Paris 2010

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Hermann Michels und Regina Göllner

eISBN 978-3-518-76670-5

www.suhrkamp.de

Niemand wird je wissen, von welchem

Geheimnis aus ich schreibe, und daß ich es ausspreche, ändert nichts daran.

Jacques Derrida, »Circonfession«

Inhalt

Einführung

Erster Teil Jackie1930-1962

1. Der Negus

2. Unter der Sonne Algiers

3. Die Mauern des Louis-le-Grand

4. Die École

5. Ein Jahr in Amerika

6. Der Soldat von Koléa

7. Die Melancholie von Le Mans

8. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit

Zweiter Teil Derrida1963-1983

1. Von Husserl zu Artaud

2. Im Schatten Althussers

3. Die Schrift selbst

4. Ein gutes Jahr

5. Ein Schritt zurück

6. Unbequeme Positionen

7. Brüche

8. Glas

9. Für die Philosophie

10. Ein anderes Leben

11. Von den »neuen Philosophen« zu den Generalständen

12. Sendungen und Prüfungen

13. Die Nacht von Prag

14. Eine neue Konstellation

Dritter TeilJacques Derrida 1984–2004

1. Die Gebiete der Dekonstruktion

2. Von der Heidegger-Affäre zur De-Man-Affäre

3. Lebendige Erinnerung

4. Porträt des Philosophen mit sechzig Jahren

5. An den Grenzen der Institution

6. Über die Dekonstruktion in Amerika

7. Marx’ Gespenster

8. Die Derrida-Internationale

9. Die Zeit des Dialogs

10. Auf Leben und Tod

Anhang

Anmerkungen

Quellen

Bibliographie der Schriften Derridas

Danksagungen

Bildlegenden

Personenregister

Einführung

Hat ein Philosoph ein Leben? Kann man seine Biographie schreiben? So lautete die Leitfrage eines Kolloquiums, das im Oktober 1996 von der New York University veranstaltet wurde. In einem improvisierten Redebeitrag erinnerte Jacques Derrida zunächst daran, daß

die traditionelle Philosophie die Biographie aus[schließt]. Sie betrachtet die Biographie als etwas, das der Philosophie äußerlich ist. Sicher erinnern Sie sich an die Bemerkung Heideggers über Aristoteles: Wie sah das Leben des Aristoteles aus? Nun, die Antwort beschränkt sich auf einen Satz: »Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb.« Alles andere ist bloße Anekdote.1

Derrida teilt diese Position freilich nicht. Schon 1976 schrieb er in einem Vortrag über Nietzsche:

Wir betrachten die Biographie eines »Philosophen« nicht mehr als ein Korpus empirischer Zwischenfälle, die einen Namen und eine Unterschrift außerhalb eines Systems ließen, das sich seinerseits einer immanenten philosophischen Lektüre darböte, der philosophisch einzig legitimen […].2

Derrida forderte dazu auf, »eine neue Problematik des Biographischen im allgemeinen, der Philosophenbiographie im besonderen« zu erfinden, um die Grenze neu zu denken, die »das Korpus und den Körper« durchquert. Dieses Interesse wird ihn niemals verlassen. Noch in einem späten Gespräch wird er betonen, daß ihn »die Frage der ›Biographie‹« keineswegs in Verlegenheit bringe. Sie beschäftige ihn sogar sehr:

Ich gehöre zu jenen – wenigen –, die sie beständig in Erinnerung gerufen haben: Man muß (und man muß es gut machen) die Biographie der Philosophen und das mit ihrem Namen gezeichnete Engagement, insbesondere das politische Engagement, wieder in Szene setzen, ob es sich nun um Heidegger handelt oder um Hegel, um Freud oder um Nietzsche, um Sartre oder um Blanchot …3

In seinen eigenen Werken scheute Derrida sich übrigens nicht, zu Walter Benjamin, Paul de Man und einigen anderen auf biographisches Material zurückzugreifen. In Glas beispielsweise zitiert er ausgiebig aus Hegels Briefen, die dessen Familienverhältnisse und finanzielle Sorgen vor Augen führen, ohne diese Texte als geringerwertig oder seiner philosophischen Arbeit äußerlich zu betrachten.

In einer der letzten Sequenzen des Films, den ihm Kirby Dick und Amy Ziering Kofman gewidmet haben, geht Derrida noch weiter und antwortet provokant auf die Frage, was er in einem Dokumentarfilm über Kant, Hegel oder Heidegger gern sehen möchte:

Ich würde sie gern über ihr Sexualleben sprechen hören. Wie sah das Geschlechtsleben Hegels oder Heideggers aus? […] Weil das etwas ist, worüber sie nie reden. Ich möchte sie über etwas sprechen hören, worüber sie sonst nie sprechen. Warum stellen sich die Philosophen in ihrem Werk als geschlechtslose Wesen dar? Warum haben sie ihr Sexualleben aus ihrem Werk herausgehalten? Warum sprechen sie nie über persönliche Dinge? Ich sage nicht, daß man einen Porno über Hegel oder Heidegger drehen sollte. Ich will sie darüber reden hören, welche Rolle die Liebe in ihrem Leben spielt.

Auf noch bedeutsamere Weise war die Autobiographie – die der anderen, Rousseaus und Nietzsches in erster Linie, aber auch die eigene – für Derrida ein philosophischer Gegenstand von eigener Dignität, der Betrachtung im Prinzip und noch mehr im Detail würdig. In seinen Augen war das autobiographische Schreiben sogar das Genre schlechthin, dasjenige, das bei ihm als erstes die Lust zu schreiben geweckt hatte und das ihn niemals losließ. Seit seiner Jugend träumte er von einem ungeheuren Tagebuch des Lebens und Denkens, von einem ununterbrochenen, polymorphen und sozusagen absoluten Text:

Im Grunde sind die Memoiren – in einer Form, die nicht mehr das wäre, was man gewöhnlich Memoiren nennt – die allgemeine Form dessen, was mich interessiert, der verrückte Wunsch, alles aufzubewahren, alles in seinem Idiom zu sammeln. Und die Philosophie, jedenfalls die akademische Philosophie, stand für mich immer im Dienst dieser autobiographischen Absicht des Erinnerns.4

Diese Memoiren, die keine sind, hat uns Derrida über viele seiner Bücher verstreut überliefert. »Circonfession« [»Zirkumfession«], La Carte postale [Die Postkarte], Le monolinguisme de l’autre [Einsprachigkeit], Voiles [Schleier und Segel], Mémoires d’aveugle [Aufzeichnungen eines Blinden], La contre-allée5 und viele andere Texte, darunter viele späte Interviews, sowie die beiden Filme, die sich mit ihm beschäftigen, zeichnen eine fragmentarische, doch an konkreten Einzelheiten sehr reiche und manchmal sehr intime Autobiographie, die er gelegentlich als »autobiothanatoheterographisches Opus«6 bezeichnet hat. Ich habe mich weitgehend auf diese sehr gehaltvollen Aufzeichnungen gestützt, sie jedoch mit anderen Quellen konfrontiert, wann immer es möglich war.

Ich werde nicht versuchen, in diesem Buch eine Einführung in die Philosophie Jacques Derridas zu liefern, und noch weniger die Neuinterpretation eines Œuvres, dessen Umfang und Vielschichtigkeit die Kommentatoren noch lange herausfordern werden. Statt dessen möchte ich die Biographie eines Denkens mindestens ebensosehr wie die Geschichte eines Individuums vorlegen. Ich werde mich also vorwiegend mit Lektüren und Einflüssen befassen, mit der Entstehung der Hauptwerke, den Turbulenzen ihrer Rezeption, den Kämpfen, die Derrida geführt hat, und den Institutionen, die er gegründet hat. Es wird sich insofern nicht um eine intellektuelle Biographie handeln. Die Bezeichnung ärgert mich in mehrfacher Hinsicht wegen der Ausschließungen, die sie zu implizieren scheint: Kindheit, Familie, Liebe, das materielle Leben. Für Derrida selbst, er wird es in seinen Gesprächen mit Maurizio Ferraris erläutern, war »der Ausdruck ›intellektuelle Biographie‹« im übrigen höchst problematisch – und problematischer noch, hundert Jahre nach der Geburt der Psychoanalyse, der des »bewußten intellektuellen Lebens«. So wie ihm auch die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Leben porös und unbestimmt schien:

Ab einem bestimmten Punkt des Lebens und des Lebenswegs einer öffentlichen Person, eines Menschen, den man nach sehr unklaren Kriterien eine Person des öffentlichen Lebens nennt, ist jedes private Archiv, sofern das nicht bereits ein Widerspruch in sich ist, dazu bestimmt, zu einem öffentlichen Archiv zu werden, sofern es nicht augenblicklich verbrannt wird (und sofern es nicht – auch als verbranntes noch – die sprechende und brennende Asche einiger Symptome hinterläßt, die durch Interpretation oder umlaufendes Gerücht archivierbar sind).7

Die vorliegende Biographie hat sich keine Verbote auferlegen wollen. Das Leben Jacques Derridas beschreiben heißt, die Geschichte eines kleinen Juden aus Algier zu erzählen, der, mit zwölf Jahren der Schule verwiesen, zum weltweit meistübersetzten französischen Philosophen wird; die Geschichte eines empfindlichen und rastlosen Menschen, der sich bis zum Schluß als »Ungeliebter« der französischen Universität wahrnimmt. Es heißt, so unterschiedliche Welten wie das Algerien vor der Unabhängigkeit, den Mikrokosmos der École normale supérieure, den strukturalistischen Dunstkreis, die Wirren nach 1968 wieder zum Leben zu erwecken. Es heißt, eine außergewöhnliche Reihe von Freundschaften mit Schriftstellern und Philosophen ersten Ranges in Erinnerung zu rufen, von Louis Althusser bis hin zu Maurice Blanchot, von Jean Genet über Emmanuel Levinas und Jean-Luc Nancy bis hin zu Hélène Cixous. Es heißt, eine nicht weniger lange Reihe von Polemiken zu rekonstruieren, bei denen Hochbedeutsames auf dem Spiel stand, die jedoch oft brutal verliefen: die Auseinandersetzungen mit Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, John R. Searle oder Jürgen Habermas sowie mehrere Affären, die weit über die akademischen Zirkel hinaus für Wirbel sorgten, namentlich die um Heidegger und Paul de Man. Es heißt, eine Reihe mutiger politischer Engagements zu verfolgen: für Nelson Mandela, für die Immigranten »ohne Papiere« oder für die Schwulenehe. Es heißt, vom Schicksal eines Begriffs – der Dekonstruktion – und seinem außerordentlichen Einfluß zu berichten, der über die philosophische Welt hinaus auf die Literaturwissenschaften, die Architektur, das Recht, die Theologie, den Feminismus, die queer studies und die postcolonial studies ausstrahlte.

Damit dieses Vorhaben gelingen konnte, habe ich natürlich eine möglichst vollständige Lektüre oder Neulektüre eines Werkes unternommen, dessen Umfang bekannt ist: achtzig veröffentlichte Bücher und darüber hinaus unzählige Texte und Gespräche, die nicht in einen Sammelband eingegangen sind. Soweit es mir möglich war, habe ich die Sekundärliteratur durchgesehen. Doch vor allem habe ich mich auf das umfangreiche Archiv gestützt, das Derrida uns hinterlassen hat, sowie auf Begegnungen mit etwa hundert Zeugen.

Das Archiv war für den Autor von Papier Machine [Maschinen Papier] eine wahre Leidenschaft und ein beständiges Reflexionsthema. Aber es war auch eine sehr konkrete Realität. So erklärte er in einer seiner letzten öffentlichen Äußerungen: »Ich habe nie etwas verloren oder vernichtet. Bis hin zu den Zettelchen […], die Bourdieu oder Balibar mir an die Tür geheftet haben […], habe ich alles. Die wichtigsten Dinge und die scheinbar unbedeutendsten.«8 Diese Dokumente sollten nach Derridas Wunsch zugänglich und einsehbar sein; er erklärte sogar:

Das große Phantasma […] ist, daß all diese Papiere, Bücher oder Texte, oder Disketten mich schon jetzt überleben. Es sind schon jetzt Zeugen. Ich denke die ganze Zeit daran, an den, der nach meinem Tod kommen wird, der vielleicht kommen wird, um dieses Buch zu betrachten, das ich 1953 gelesen habe, und sich dann fragt: »Warum hat er das angestrichen, dorthin einen Pfeil gesetzt?« Ich bin besessen von der Überlebensstruktur jedes dieser Papierstückchen, dieser Spuren.9

Das Wesentliche dieses privaten Archivs findet sich gesammelt in zwei Beständen, die ich systematisch durchgesehen habe: die Special Collection der Langson Library der University of California at Irvine, USA, und den Derrida-Fundus des IMEC – Institut Mémoires de l’édition contemporaine – in der Abtei von Ardenne, in der Nähe von Caen. Nachdem ich allmählich mit einer Handschrift vertraut geworden war, die – wie alle zugeben, die ihn gut kannten – schwer leserlich ist, hatte ich das Glück, die unglaubliche Summe von Dokumenten, die Jacques Derrida sein Leben lang angehäuft hat, als erster zur Kenntnis nehmen zu können: Schul- und Seminararbeiten, private Notizhefte, die Manuskripte der Bücher, der unveröffentlichten Vorlesungen und Seminare, die Transkriptionen von Gesprächen und Podiumsdiskussionen, Zeitungsartikel und natürlich die Korrespondenz.

Während er noch den belanglosesten Brief, den man ihm sandte, sorgfältig aufhob – und noch wenige Monate vor seinem Tod der einzigen Korrespondenz nachtrauerte, die er vernichtet hatte10 –, fertigte Jacques Derrida nur sehr selten Entwürfe oder Abschriften seiner eigenen Briefe an. Daher waren erhebliche Recherchen notwendig, um die wichtigsten dieser Korrespondenzen wiederzufinden oder einsehen zu können, zum Beispiel die mit Louis Althusser, Paul Ricœur, Maurice Blanchot, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Gabriel Bounoure, Philippe Sollers, Paul de Man, Roger Laporte, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe und Sarah Kofman. Wertvoller noch sind bestimmte Briefe an Jugendfreunde, etwa die an Michel Monory und Lucien Bianco, während der Ausbildungsjahre. Viele andere sind unauffindbar geblieben oder verlorengegangen, etwa die sehr zahlreichen Briefe Derridas an seine Eltern.

Nicht zu vernachlässigen ist der Umstand, daß ich diese Biographie unmittelbar nach seinem Tod in Angriff genommen habe, als wir, um eine Formulierung von Bernard Stiegler zu zitieren, noch nicht in die Zeit der »Wiederkehr Jacques Derridas« eingetreten waren. 2007 begonnen, erschien dieses Buch [in Frankreich] 2010, in dem Jahr, in dem er seinen achtzigsten Geburtstag gefeiert hätte. Es wäre also töricht gewesen, wenn ich mich einzig auf schriftliche Materialien gestützt hätte, während die meisten der Verwandten und Vertrauten des Philosophen noch befragt werden konnten.

Außerordentlich ist das Vertrauen, das Marguerite Derrida mir geschenkt hat, indem sie mir nicht nur den Zugang zu sämtlichen Archiven öffnete, sondern auch zahlreiche Gespräche gewährte. Wesentlich waren die oft langen und manchmal wiederholten Begegnungen mit Zeugen aus allen Lebensphasen. Ich hatte das Glück, mit dem Bruder, der Schwester und der Lieblingscousine Derridas sprechen zu können, ebenso wie mit vielen Mitschülern und Jugendgefährten, um zu erhellen, was er einmal »meine zweiunddreißigjährige Adoleszenz« genannt hat. Ich konnte über hundert Personen befragen, die ihm nahestanden: Freunde, Kollegen, Verleger, Studenten und sogar einige von seinen Widersachern. Natürlich war es mir nicht möglich, mit allen potentiellen Zeugen in Verbindung zu treten, und einige wünschten auch nicht, mich zu treffen. Eine Biographie muß bei ihrer Entstehung Hindernisse und Weigerungen oder, wenn man so will, Widerstände in Kauf nehmen.

Mehr als einmal geschah es, daß mich ein Schwindel erfaßte angesichts der Größe und der Schwierigkeit der Aufgabe, in die ich mich gestürzt hatte. Es bedurfte zweifellos einer Art Naivität oder zumindest Arglosigkeit, ein solches Projekt zu verfolgen. Hatte nicht einer der besten Kommentatoren des Werkes, Geoffrey Bennington, die Möglichkeit einer Biographie, die diesen Namen verdiente, strikt ausgeschlossen?

Natürlich kann man erwarten, daß Derrida eines Tages zum Gegenstand einer Biographie wird, und dann kann nichts verhindern, daß diese sich in die traditionelle Linie dieses Genres einreiht. […] Doch eine solche Schrift auf der Basis von Gefälligkeit und Vereinnahmung wird sich früher oder später der Tatsache stellen müssen, daß die Arbeit Derridas zweifellos ihre Voraussetzungen erschüttert hätte. Man darf mit gutem Grund darauf wetten, daß eine der letzten Gattungen wissenschaftlicher oder quasi-wissenschaftlicher Schriften, die von der Dekonstruktion erfaßt werden, die Gattung der Biographie ist. […] Ist es möglich, eine multiple, eher geschichtete als hierarchisierte, mit anderen Worten fraktale Biographie zu konzipieren, die die totalisierenden und teleologischen Absichten vermiede, die dieses Genre stets beherrscht haben?11

Ohne das Interesse eines solchen Ansatzes zu leugnen, habe ich alles in allem versucht, weniger eine derridasche Biographie als eine Biographie Derridas vorzulegen. Hier wie in vielen anderen Dingen scheint mir Mimikry nicht der beste Dienst zu sein, den wir ihm heute leisten können.

Die Treue, auf die es mir ankam, war von anderer Art. Jacques Derrida hat mich unterirdisch seit meiner ersten Lektüre von De la grammatologie [Grammatologie] im Jahr 1974 begleitet. Zehn Jahre später habe ich ihn ein wenig kennengelernt, als er eine generöse Lektüre von Droit de regards [Recht auf Einsicht] verfaßte, einer photographischen Erzählung, die ich gemeinsam mit Marie-Françoise Plissart veröffentlicht habe. Wir haben Briefe und Bücher ausgetauscht. Nie habe ich aufgehört, ihn zu lesen. Und nun hat er drei Jahre lang in einer Art der Zusammenarbeit in absentia den größten Teil meiner Zeit eingenommen und sich noch in meine Träume eingeschlichen.12

Wer eine Biographie schreibt, läßt sich auf ein intimes und manchmal einschüchterndes Abenteuer ein. Was auch geschieht, Jacques Derrida wird von nun an Teil meines eigenen Lebens sein, eine Art postumer Freund. Eine seltsam einseitige Freundschaft, an die er unfehlbar Fragen gestellt hätte. Ich bin überzeugt davon: Biographie gibt es nur von Toten. Jeder Biographie fehlt also der vornehmste Leser: der Verstorbene. Wenn es eine Ethik des Biographen gibt, wäre sie vielleicht dort zu suchen: Würde er sich mit seinem Buch vor sein Sujet wagen?

ERSTER TEIL JACKIE 1930-1962

Erstes Kapitel Der Negus 1930-1942

Lange Zeit haben die Leser Derridas weder von seiner Kindheit noch von seiner Jugend etwas gewußt. Sie kannten bestenfalls sein Geburtsjahr, 1930, und seinen Geburtsort, El-Biar, einen Vorort von Algier. Zwar finden sich in Glas und vor allem in La Carte postale [Die Postkarte] autobiographische Anspielungen, aber so verwoben in die Textspiele, daß sie äußerst undurchsichtig und gleichsam unentscheidbar bleiben.

Im Jahr 1983 erklärt sich Jacques Derrida zum ersten Mal in einem Gespräch mit Catherine David für den Nouvel Observateur dazu bereit, ein paar sachliche Einzelheiten mitzuteilen. Er tut es mit ironischem Unterton, etwas mürrisch und gewissermaßen im Telegrammstil, als habe er es eilig, sich dieser unmöglichen Fragen rasch zu entledigen:

Sie sprachen eben von Algerien. Dort hat alles für Sie begonnen …

Ah, Sie wollen, daß ich Ihnen Dinge erzähle wie »Ich-bin-in-El-Biar-einem-Vorort-von-Algier-in-einer-assimilierten-kleinbürgerlichen-jüdischen-Familie-geboren-aber …« Ist das notwendig? Ich kann das nicht, man muß mir dabei helfen …

Wie hieß Ihr Vater?

Also gut. Er hatte fünf Namen. Alle Namen der Familie tauchen zusammen mit einigen anderen in Die Postkarte verschlüsselt auf, manchmal sogar selbst für die nicht kenntlich, die sie tragen, oft ohne Großbuchstaben, wie man es mit »aimé« oder »rené« machen kann …

In welchem Alter verließen Sie Algier?

Also wirklich … Ich kam mit neunzehn Jahren nach Frankreich. Ich hatte El-Biar nie verlassen. Der Krieg von 1940 in Algerien, das erste unterirdische Grollen des Algerienkrieges also.1

1986, in der von France-Culture ausgestrahlten Sendung »Le bon plaisir de Jacques Derrida«, formuliert er gegenüber Didier Cahen die gleichen Einwände, räumt aber ein, daß die Behandlung solcher Fragen im Medium des Schreibens wohl möglich wäre:

Ich wünschte, ich könnte davon erzählen. Im Moment kann ich es nicht. Ich träume davon, daß es mir eines Tages gelänge – nicht etwa die Erzählung von diesem Erbe, dieser vergangenen Erfahrung, dieser Geschichte zu schreiben, sondern zumindest eine Erzählung unter möglichen anderen daraus zu machen. Aber damit das gelingt, müßte ich daran arbeiten, müßte ich mich in ein Abenteuer stürzen, dem ich bisher nicht gewachsen war. Ich müßte erfinden, eine Sprache erfinden, Modi der Anamnese erfinden …2

Nach und nach kommt es zu weniger widerstrebenden Hinweisen auf die Kindheit. Im Jahr 1987, in Ulysse gramophone [Ulysses Grammophon], nennt er seinen geheimen Vornamen, Élie, der ihm am siebten Tag nach der Geburt gegeben wurde; drei Jahre später, in Mémoires d’aveugle [Aufzeichnungen eines Blinden], erinnert er sich an seine gekränkte, eifersüchtige Reaktion auf die zeichnerische Begabung, die die Familie seinem Bruder René zuerkannte.

Mit dem Band Jacques Derrida, der bei den Éditions du Seuil in der Reihe »Les Contemporains« erschien, markiert das Jahr 1991 einen Wendepunkt: So ist nicht nur Jacques Derridas eigener Beitrag, »Circonfession«, durch und durch autobiographisch; vielmehr unterwirft sich der Philosoph in dem »Curriculum vitae«, das sich der Analyse Geoffrey Benningtons anschließt, dem, was er als »das Gesetz der Gattung« bezeichnet – wenn auch mit »ungleichmäßiger Bereitwilligkeit«, wie sein Co-Autor beschönigend sagt.3 Immerhin spielen Kindheit und Jugend darin die weitaus gewichtigste Rolle, jedenfalls was die persönlichen Angaben betrifft.

Von nun an häufen sich die autobiographischen Passagen. Derrida selbst räumt 1998 ein, »daß sich im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte […], fiktional und zugleich nichtfiktional, die Texte in der ersten Person erheblich vermehrt haben: Akte der Erinnerung, Bekenntnisse, Reflexionen über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Bekenntnissen«.4 Sobald man darangeht, diese Fragmente zusammenzusetzen, ergibt sich eine bemerkenswert präzise Erzählung, auch wenn sie Wiederholungen enthält und zugleich Lücken. Es handelt sich um eine Quelle von unschätzbarem Wert, die Hauptquelle für diese Lebensphase, die einzige, die es uns erlaubt, diese Kindheit einfühlsam und gleichsam von innen her zu schildern. Aber diese Erzählungen in der ersten Person sollten – überflüssig, daran zu erinnern – in erster Linie als Texte gelesen werden. Man sollte mit ebensolcher Vorsicht an sie herangehen wie an die Bekenntnisse des Augustinus oder diejenigen Rousseaus. Und in jedem Fall handelt es sich, wie Derrida selbst zugibt, um späte Rekonstruktionen, die ebenso brüchig wie verschwommen sind: »Ich versuche, über die dokumentierten Fakten und die subjektiven Anhaltspunkte hinaus, mich zu erinnern, was ich in jenem Moment wohl gedacht oder empfunden habe; aber sehr häufig scheitern diese Versuche.«5

Die materiellen Spuren, die man hinzufügen und diesem reichen autobiographischen Material gegenüberstellen könnte, sind leider rar. Ein großer Teil der Familienurkunden scheint 1962 abhandengekommen zu sein, als Derridas Eltern El-Biar hastig verließen. Ich habe nicht einen Brief aus dem algerischen Lebensabschnitt gefunden. Und trotz meiner Bemühungen ist es mir nicht gelungen, auch nur ein Dokument in den Schulen aufzuspüren, die er besucht hat. Zum Glück konnte ich jedoch vier kostbare Zeugenberichte über jene lange zurückliegenden Jahre einholen: die von René und Janine Derrida – Jackies Bruder und Schwester –, den von seiner Cousine Micheline Lévy sowie den von Fernand Acharrok, einem seiner damals engsten Freunde.

Im Jahr 1930, Derridas Geburtsjahr, feiert Algerien mit großem Pomp den hundertsten Jahrestag der französischen Eroberung. Bei seinem Besuch in der Kolonie hebt Gaston Doumergue, der Präsident der Republik, »das bewundernswerte Werk der Kolonialisierung und Zivilisierung« hervor, das seit einem Jahrhundert vollbracht worden sei. Dieser Moment wird von vielen als Zenit in der Geschichte Französisch-Algeriens betrachtet. Im Jahr darauf wird die Kolonialausstellung im Bois de Vincennes 33 Millionen Besucher anziehen, während die von den Surrealisten konzipierte antikolonialistische Ausstellung nur einen sehr bescheidenen Erfolg verzeichnen kann.

Mit seinen 300000 Einwohnern, seiner Kathedrale, seinem Museum und seinen großen Avenuen gilt »Alger la Blanche«, die weiße Stadt, als das Schaufenster Frankreichs in Afrika. Alles versucht an die Städte des Mutterlands zu erinnern – so etwa die Straßennamen: Avenue Georges-Clemenceau, Boulevard Gallieni, Rue Michelet, Place Jean-Mermoz etc. Die »Muselmanen« oder »Eingeborenen« – wie man die Araber gemeinhin bezeichnet – sind hier gegenüber den »Europäern« leicht in der Unterzahl. Das Algerien, in dem Jackie aufwachsen wird, ist sowohl mit Blick auf die politischen Rechte als auch auf die Lebensverhältnisse eine zutiefst ungleiche Gesellschaft. Die Gemeinschaften verkehren miteinander, doch sie vermischen sich kaum, insbesondere wenn es ums Heiraten geht.

Wie viele jüdische Familien sind die Derridas lange vor der Eroberung durch die Franzosen aus Spanien eingewandert. Von Beginn der Kolonialisierung an wurden die Juden von den französischen Besatzungstruppen als Hilfskräfte und potentielle Verbündete angesehen, was zwischen ihnen und den Muslimen, mit denen sie sich bis dahin vermischt hatten, immer größeren Abstand schuf. Ein anderes Ereignis wird die Trennung noch verschärfen: Am 24. Oktober 1870 unterzeichnet der Minister Adolphe Crémieux ein nach ihm benanntes Dekret, das die 35000 in Algerien lebenden Juden en bloc zu französischen Staatsbürgern macht. Das verhindert allerdings nicht, daß der Antisemitismus von 1897 an auch in Algerien wütet. Im Jahr darauf wird Édouard Drumont, der mit seinem Buch La France juive traurige Berühmtheit erlangte, zum Abgeordneten von Algier gewählt.6

Eine der Folgen des Crémieux-Dekrets ist die zunehmende Assimilierung der Juden an die französische Lebensweise. Zwar behält man bestimmte religiöse Traditionen bei, doch nur innerhalb des privaten Raumes. Man französisiert die jüdischen Vornamen oder verbannt sie, wie im Falle Derridas, diskret an die zweite Stelle. Man spricht eher von der Kirche als von der Synagoge, eher von der Kommunion als von der Bar-Mizwa. Derrida selbst, der mit historischen Fragen sehr viel sorgfältiger umging, als man oft glaubt, hat diese Entwicklung sehr genau wahrgenommen:

Ich wohnte einem außergewöhnlichen Wandel des algerienfranzösischen Judentums bei: Meine Urgroßeltern waren den Arabern sprachlich und was Gebräuche und so weiter betrifft noch sehr nah gewesen. Die folgende Generation ist nach dem Crémieux-Dekret (1870) Ende des 19. Jahrhunderts bürgerlich geworden: Obwohl meine Großmutter [mütterlicherseits] aufgrund von Pogromen (es war mitten in der Dreyfus-Affäre) im Hinterhof eines Rathauses in Algier beinahe heimlich geheiratet hatte, erzog sie ihre Töchter bereits wie Töchter der Pariser Bourgeoisie (die guten Manieren des 16. Arrondissements, Klavierunterricht …). Dann kam die Generation meiner Eltern: wenige Intellektuelle, vor allem Händler, kleinere und größere, von denen einige bereits eine koloniale Situation ausbeuteten, indem sie Exklusivrepräsentanten großer Marken des Mutterlands wurden.7

Derridas Vater, Haïm Aaron Prosper Charles, genannt Aimé, wird am 26. September 1896 in Algier geboren. Mit zwölf Jahren tritt er als Lehrling in die Wein- und Spirituosenhandlung Tachet ein; er wird dort sein Leben lang arbeiten, wie schon sein eigener Vater, Abraham Derrida, und ähnlich dem Vater Albert Camus’, der ebenfalls in einer Weinhandlung im Hafen von Algier angestellt war. Der Wein ist in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen die Haupteinnahmequelle Algeriens, und sein Weinbaugebiet ist das viertgrößte der Welt.

Am 31. Oktober 1923 heiratet Aimé Georgette Sultana Esther Safar, die am 23. Juli 1901 als Tochter von Moïse Safar (1870-1943) und Fortunée Temime (1880-1961) zur Welt gekommen war. Ihr erstes Kind, René Abraham, wird 1925 geboren. Ein zweiter Sohn, Paul Moïse, stirbt im Alter von drei Monaten am 4. September 1929, knapp ein Jahr vor der Geburt desjenigen, der einmal Jacques Derrida werden sollte. Dies mußte ihn, so wird er in »Circonfession« schreiben, »zu einem kostbaren, aber so verwundbaren Eindringling, zu einem Sterblichen zuviel« machen, »Élie, geliebt an Stelle eines anderen«.8

Jackie wird am frühen Morgen des 15. Juli 1930 in El-Biar geboren, auf den Hügeln Algiers, in einem Ferienhaus. Seine Mutter hatte es bis zuletzt abgelehnt, eine Partie Poker abzubrechen – ein Spiel, für das sie ihr Leben lang eine Schwäche hatte. Der erste Vorname des Kindes wurde wohl wegen Jackie Coogan ausgewählt, der in [Chaplins] The Kid die Hauptrolle spielt. Bei der Beschneidung gibt man ihm einen zweiten Vornamen, Élie, der im Gegensatz zu den Zweitnamen seines Bruders und seiner Schwester nicht standesamtlich eingetragen wird.

Bis 1934 lebt die Familie, mit Ausnahme der Sommermonate, in der Stadt. Sie wohnt in der Rue Saint-Augustin – fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man bedenkt, welche Bedeutung der Autor der Confessiones für das Werk Derridas haben wird. Von dieser ersten Wohnung, in der seine Eltern neun Jahre lang leben, wird er nur wenige verschwommene Bilder behalten: »ein dunkler Flur, ein Lebensmittelhändler im Erdgeschoß des Hauses«.9

Kurz vor der Geburt eines weiteren Kindes ziehen die Derridas nach El-Biar – auf arabisch: der Brunnen –, in einen eher wohlhabenden Vorort, wo die Kinder freier atmen können. Die Eltern verschulden sich für viele Jahre, um eine bescheidene Villa in der Rue d’Aurelle-de-Paladines, Nr. 13, zu kaufen. Sie liegt »am Rande eines arabischen Viertels und eines katholischen Friedhofs, ganz am Ende des Chemin du Repos«,10 und verfügt über einen Garten, den Derrida später den Obstgarten, den Pardès oder (wie er ihn gern schreibt) PaRDeS, nennen wird – ein Bild des Paradieses, der Großen Versöhnung [Grand Pardon] und ein zentraler Topos in der Tradition der Kabbala.

Mit der Geburt seiner Schwester Janine ist eine Anekdote verbunden, die in der Familie gern erzählt wurde – das erste »Wort« Derridas, das uns überliefert ist. Als die Großeltern ihn in das Zimmer eintreten ließen, zeigten sie ihm einen großen Überseekoffer, der sicherlich alles Nötige enthielt, das man damals für eine Niederkunft brauchte; man sagte ihm, daß aus ihm seine Schwester gekommen sei. Jackie näherte sich der Wiege und betrachtete das Baby, um anschließend zu erklären: »Ich will, daß man sie wieder in ihren Koffer zurücktut.«

Im Alter von fünf, sechs Jahren ist Jackie ein äußerst anmutiger Knabe. Mit einem kleinen Strohhut auf dem Kopf singt er auf Familienfesten Lieder von Maurice Chevalier. Häufig bezeichnet man ihn als den »Negus« – so dunkel ist seine Haut. Während seiner ganzen Kindheit wird die Beziehung zwischen Jackie und seiner Mutter ausgesprochen symbiotisch sein. Georgette, die selbst bis zum Alter von drei Jahren zu einer Amme gegeben worden war, ist weder besonders zärtlich noch besonders überschwenglich gegenüber ihren Kindern. Das hindert Jackie nicht daran, eine wahrhaft abgöttische Liebe zu ihr zu entwickeln, ähnlich der des kleinen Marcel in der Suche nach der verlorenen Zeit. Derrida wird sich später als das Kind beschreiben, »das wegen nichts und wieder nichts zum Weinen zu bringen die Erwachsenen so amüsierte, […] das furchtsame Kind, das noch in der Pubertät Nacht für Nacht rief ›Mama, ich habe Angst‹, bis man es auf einem Sofa in der Nähe der Eltern schlafen ließ«.11 Als man Jackie zur Schule bringt, bleibt er, in Tränen aufgelöst, im Hof, das Gesicht gegen den Zaun gepreßt.

Ich erinnere mich gut an die Verzweiflung, die Verzweiflung über die Trennung von meiner Familie, von meiner Mutter, die Tränen und die Schreie in der Grundschule, ich sehe die Bilder wieder vor mir, wie die Lehrerin zu mir sagte: »Deine Mutter wird dich wieder holen.« Ich fragte: »Wo ist sie?«, und sie antwortete: »Sie kocht«, und ich stellte mir vor, daß es in dieser Grundschule […] einen Ort gäbe, wo meine Mutter kochen würde. Ich erinnere mich an die Tränen und die Schreie beim Hineingehen und an das Lachen beim Hinausgehen. […] Ich ging so weit, daß ich Krankheiten erfand, um nicht zur Schule zu müssen; ich verlangte, man solle mir das Fieber messen.12

Der zukünftige Autor von »Tympan« [»Tympanon«] und von »L’oreille de l’autre« leidet vor allem an häufigen Mittelohrentzündungen, die die Familie sehr beunruhigen. Man bringt ihn von Arzt zu Arzt. Die damals üblichen Behandlungen sind brutal, etwa Spritzen mit heißem Wasser durch das Trommelfell hindurch. Man erwägt zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar, ihm das os mastoideum, einen Knochenfortsatz hinter dem Ohr, zu entfernen – eine äußerst schmerzhafte, aber damals recht häufige Operation.

Zu dieser Zeit ereignet sich ein noch weit ernsteres Drama: Sein Cousin Jean-Pierre, ein Jahr älter als Jackie, wird vor dem Haus seiner Eltern in der Rue Saint-Raphaël von einem Auto überfahren und stirbt. Der Schock ist um so größer, als man Jackie in der Schule fälschlicherweise mitteilt, sein Bruder René sei gerade gestorben. Derrida wird dieser erste Todesfall lange nachgehen. Seiner Cousine Micheline Lévy wird er eines Tages sagen, er habe Jahre gebraucht, bis er verstanden habe, wieso er seinen beiden Söhnen die Namen Pierre und Jean geben wollte.

In der Grundschule ist Jackie ein sehr guter Schüler, sieht man einmal von seiner Handschrift ab. Man hält sie für unmöglich – und sie wird es bleiben. »Während der Pause sagte der Direktor, der wußte, daß ich Klassenbester war, zu mir: ›Geh wieder hoch und schreib das noch einmal. Das kann niemand lesen. Auf dem Gymnasium kannst du dir es erlauben, so zu schreiben. Aber im Moment nicht.‹«13

In dieser Schule, wie zweifellos in vielen anderen Algeriens, sind Rassenprobleme bereits sehr virulent: Es gibt viele Gewaltszenen unter den Schülern. Immer noch sehr ängstlich, empfindet Jackie die Schule als Hölle – so sehr sieht er sich dem ausgesetzt. Jeden Tag hat er Angst davor, daß die Prügeleien ausarten. »Es gab rassistische Gewalt, Rassengewalt, die nach allen Seiten hin aufflammte, antiarabischen Rassismus, antisemitischen, antiitalienischen, antispanischen … Es gab alles! All diese Rassismen überlagerten sich.«14

In den Grundschulklassen sind die kleinen »Eingeborenen« noch zahlreich, beim Eintritt ins Gymnasium verschwinden jedoch die meisten. Derrida wird davon in Le monolinguisme de l’autre berichten: Das Arabische wurde als Fremdsprache angesehen, sie zu erlernen war möglich, man wurde aber nicht dazu ermuntert. Was die algerische Wirklichkeit anbetraf, so wurde sie vollständig verleugnet: Die »Geschichte Frankreichs«, die man den Schülern beibrachte, war »ein unglaubliches Fach, eine Fabel und eine Bibel, aber auch eine Doktrin der Indoktrinierung, die für Kinder meiner Generation quasi unauslöschlich war«. Über Algerien verlor man kein Wort, weder über seine Geschichte noch über seine Geographie; statt dessen verlangte man von den Schülern, daß sie »mit geschlossenen Augen den Küstenverlauf der Bretagne und die Mündung der Gironde zeichnen« und »die Hauptstädte aller französischen Departements« auswendig hersagen konnten.15

Mit dem Mutterland – wie man Frankreich offiziell zu bezeichnen hatte – verbinden die Schüler nur sehr vage Vorstellungen. Einige Privilegierte fahren in den Ferien dorthin, insbesondere in Kurorte wie Évian, Vittel oder Contrexéville. Allen anderen, darunter auch den Kindern der Familie Derrida, erscheint Frankreich nah und fern zugleich, als ein Traumland auf der anderen Seite des Meeres, mithin eines schier unüberwindbaren Abgrunds. Es ist das »Vorbild des guten Sprechens und Schreibens«. Man nimmt es nicht so sehr als Vaterland denn als ein Anderswo wahr, es ist »eine Festung und ein ganz anderer Ort«. Von Algerien wußten die Schüler »auf dunkle, aber gewisse Art und Weise«, daß es keineswegs nur eine Provinz unter anderen war. »Für uns war Algerien von Kindheit an auch ein Land […].«16

Die jüdische Religion steht im Familienalltag eher im Hintergrund. An hohen Festtagen geht man mit den Kindern in die Synagoge von Algier. Jackie ist für die Musik und den sephardischen Gesang äußerst empfänglich – eine Vorliebe, die er sein Leben lang behalten wird. In einem seiner letzten Texte erinnert er sich auch an die Lichtrituale in El-Biar, von Freitagabend an. »Ich sehe den Augenblick vor mir, als alle Vorbereitungen getroffen waren und meine Mutter die Lampe, la veilleuse, entzündet hatte, deren Flämmchen oben auf einer Tasse Öl schwamm, und in dem man plötzlich kein Feuer mehr berühren und kein Streichholz mehr entzünden durfte, insbesondere nicht, um zu rauchen, ja nicht einmal einen Lichtschalter durfte man berühren.« Derrida hat sich auch fröhliche Bilder vom Purimfest bewahrt, mit seinen »in Mandarinen gestellten Kerzen«, den »guenégueletes mit Mandeln«, den »weißen, löchrigen Fladenkuchen, die in Sirup getaucht, mit Zuckerguß überzogen und anschließend wie Wäsche über eine Leine gehängt wurden«.17

Das religiöse Bewußtsein in der Familie verkörpert, ohne daß er Rabbiner wäre, Moïse Safar, der Großvater mütterlicherseits: »Eine bewundernswerte Redlichkeit stellte ihn über den Priester.«18 Strenggläubig und häufig in der Synagoge, sitzt er zu Hause in seinem Sessel, stundenlang in sein Gebetbuch vertieft. Er war es auch, der kurz vor seinem Tod dem Enkel zu dessen Bar-Mizwa jenen vollkommen weißen Tallith schenkte, den Gebetsmantel, von dem Derrida in Voiles sagen wird, daß er ihn »gern berühre« oder »gern alle Tage streichle«.19

Die Großmutter mütterlicherseits, Fortunée Safar, wird ihren Ehemann lange überleben. Sie ist die dominante Persönlichkeit in der Familie: Keine wichtige Entscheidung kann getroffen werden, ohne daß ihr Rat eingeholt wird; sie hält sich immer wieder lange in der Rue d’Aurelle-de-Paladines bei der Familie Derrida auf. Sonntags und in den Sommermonaten quillt das Haus über vor Menschen. Da treffen sich die fünf Töchter Safar. Georgette, Jackies Mutter, ist die dritte; sie ist bekannt wegen ihrer Lachanfälle und ihre Koketterie. Und mehr noch durch ihre Schwäche für das Pokerspiel. Meistens macht sie mit ihrer Mutter gemeinsame Kasse, was es ihnen ermöglicht, Gewinne und Verluste auszugleichen. Jackie selbst wird später erzählen, daß er schon Poker spielen konnte, bevor er lesen gelernt hatte, und daß er schon sehr früh mit der Geschicklichkeit eines Casino-Croupiers Karten auszuteilen verstand. Nichts liebt er so sehr, wie zwischen seinen Tanten zu sitzen und sich an deren Scherzen zu erfreuen, um sie anschließend seinen Cousins und Cousinen weiterzuerzählen.

Sosehr Georgette es liebt, Gäste zu empfangen und bei solchen Gelegenheiten ein köstliches Couscous mit Kräutern zuzubereiten, so wenig kümmert sie sich um die alltäglichen Dinge des Haushalts. Die Woche über werden die Lebensmittel vom benachbarten Viktualienhändler geliefert. Und am Sonntagmorgen kümmert sich ihr Mann um den Einkauf, manchmal in Begleitung von Janine oder Jackie. Aimé Derrida, ein eher schweigsamer Mann ohne große Autorität, protestiert kaum gegen die matriarchale Macht. »Das ist hier das Hotel Patch«, äußert er manchmal geheimnisvoll, wenn sich die Damen für seinen Geschmack zu sehr in Schale werfen. Sein Vergnügen ist es, an manchen Sonntagnachmittagen zum Pferderennen zu gehen, während die Familie sich an einen der schönen Sandstrände begibt, häufig den von La Poudrière in Saint-Eugène.20

Als der Krieg mit Deutschland bereits erklärt ist, auch wenn man davon auf algerischem Boden noch kaum etwas spürt, trifft die Familie Derrida ein Schicksalsschlag anderer Art. Jackies kleiner Bruder Norbert, der gerade zwei Jahre alt geworden ist, erkrankt an einer tuberkulösen Meningitis. Aimé unternimmt alles, um ihn zu retten, und konsultiert zahlreiche Ärzte, doch das Kind stirbt am 26. März 1940. Für Jackie, der mittlerweile neun Jahre alt ist, markiert dieses Ereignis »den Ursprung eines unentwegten Erstaunens« über das, was er niemals wird begreifen oder hinnehmen können: »nach dem Tod eines Angehörigen weiterzuleben oder das Leben neu zu beginnen«. »Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich, im Jahr 1940, sah, wie sich mein Vater im Garten eine Zigarette anzündete – eine Woche nach dem Tod meines kleinen Bruders Norbert. ›Aber wie kann er das schon wieder? Vor acht Tagen hat er noch geschluchzt!‹ Darüber bin ich nicht hinweggekommen.«21

Seit einigen Jahren gedeiht der Antisemitismus in Algerien stärker als in irgendeiner Region des französischen Mutterlandes. Die extreme Rechte läuft Sturm gegen das Crémieux-Dekret, und gleichzeitig wiederholen die Schlagzeilen des Petit Oranais Tag für Tag: »Man muß die Synagogen und jüdischen Schulen mit Pech und Schwefel überziehen und das Höllenfeuer an sie legen, die Häuser der Juden zerstören, sich ihrer Reichtümer bemächtigen und sie verjagen wie tollwütige Hunde.«22 Kurz nach der Niederlage der französischen Armee fällt die von Marschall Pétain geforderte »nationale Revolution« in Algerien auf äußerst fruchtbaren Boden. Auch ohne deutsche Besatzung zeigen die lokalen politischen Führer besonderen Eifer: Um den antijüdischen Stimmungen Genüge zu tun, setzen sie – viel rascher und viel radikaler als im Mutterland – antisemitische Maßnahmen durch.

Das Gesetz vom 3. Oktober 1940 verbietet den Juden, eine Reihe von Berufen auszuüben, insbesondere im Staatsdienst. Für die freien Berufe wird ein numerus clausus von zwei Prozent eingeführt und ein Jahr später noch verschärft. Am 7. Oktober setzt Innenminister Peyrouton das Crémieux-Dekret außer Kraft. Für diesen gesamten Bevölkerungsteil, der seit siebzig Jahren französisch war, stellen die Maßnahmen der Vichy-Regierung »eine schreckliche Überraschung, eine unvorhergesehene Katastrophe« dar. »Dieses ›innere‹ Exil, die Aberkennung der französischen Staatsbürgerschaft, war ein Drama, das das Alltagsleben der Juden in Algerien völlig veränderte.«23

Obgleich erst zehn Jahre alt, bekommt auch Jackie die Folgen dieser schändlichen Maßnahmen zu spüren:

In der Grundschule war ich ein guter Schüler, sehr häufig Klassenbester. Deshalb konnte ich die Veränderungen, die auf die Okkupation und die Machtübernahme Marschall Pétains zurückgingen, genau verfolgen. In den Schulen Algeriens, wo es keine Deutschen gab, ließ man uns nun Briefe an Marschall Pétain schreiben, »Maréchal, wir sind bereit« und ähnliches singen und jeden Morgen zu Schulbeginn die Fahne hissen. Und obwohl man immer den Klassenbesten die Fahne hissen ließ, wurde ich, als ich drangewesen wäre, durch einen anderen ersetzt. […] Ich vermag mich nicht mehr zu erinnern, ob mich dies sehr heftig oder nur dumpf und unbestimmt verletzt hat.24

Von nun an erlaubt, wo nicht gar gefördert, sind antisemitische Beschimpfungen ständig zu hören, insbesondere von Kindern.

[D]as Wort »jüdisch« habe ich, wie ich glaube, vorher in meiner Familie nicht gehört. […] Ich glaube, daß ich es auf der Schule in El-Biar gehört habe, wo es schon belastet war mit dem, was man auf lateinisch injuria, auf französisch injure, auf englisch injury nennen könnte, Beleidigung, Verletzung und Ungerechtigkeit zugleich […]. Bevor ich davon irgend etwas begriffen hatte, habe ich dieses Wort als einen Schlag, als eine Denunziation, eine Entrechtlichung vor allem Recht empfunden.25

Die Situation verschlechtert sich außerordentlich rasch. Am 30. September 1941, kurz vor dem Algerien-Besuch des Generalkommissars für Judenfragen, Xavier Vallat, wird per Gesetz ein numerus clausus von vierzehn Prozent für jüdische Kinder in der Primar- und Sekundarstufe erlassen – eine Maßnahme, die im Mutterland Frankreich ihresgleichen nicht findet. Im November 1941 steht der Name von Jackies Bruder René auf der Liste der ausgeschlossenen Schüler: Ihm gehen zwei Jahre seiner Ausbildung verloren, und er überlegt, ob er sie nicht ganz beenden soll, wie das mehrere seiner Kameraden tun. Auch seine erst siebenjährige Schwester Janine wird von der Schule gejagt.

Jackie hingegen tritt nun in die Sexta des Lycée von Ben Aknoun ein, eines ehemaligen Klosters unweit von El-Biar. Dort lernt er Fernand Acharrok und Jean Taousson kennen, die seine engsten Jugendfreunde werden. Aber dieses erste Jahr im Gymnasium ist vor allem deshalb wichtig, weil es für Jackie mit einer großen Entdeckung einhergeht: der Entdeckung der Literatur. Er ist in einem Haus aufgewachsen, in dem es wenig Bücher gab und in dem er die bescheidenen Quellen der Familienbibliothek bereits erschöpft hatte. In diesem Jahr nun heißt sein Französischlehrer M. Lefèvre:26 ein rothaariger junger Mann, der gerade aus Frankreich gekommen ist. Er widmet sich seinen Schülern mit einem Enthusiasmus, über den sich diese manchmal etwas lustig machen. Aber eines Tages hält er eine begeisterte Lobrede auf das Verliebtsein und erwähnt dabei Les Nourritures terrestres [Uns nährt die Erde] von André Gide. Jackie besorgt sich das Buch augenblicklich und vertieft sich mit Begeisterung in es. Er wird es jahrelang immer wieder lesen.

Ich hätte dieses Werk beinahe auswendig gelernt. Wie sicherlich alle Jugendlichen faszinierte mich seine Inbrunst, die Überschwenglichkeit seiner Kriegserklärungen an Religion und Familie […]. Es war für mich ein Manifest oder eine Bibel: […] sensualistisch, immoralistisch und vor allem sehr algerisch […]. Ich erinnere mich an die Hymne auf Sahel, Blida und die Früchte aus dem Jardin d’Essai.27

Einige Monate später wird er gezwungen sein, einem anderen, weitaus häßlicheren Frankreich ins Antlitz zu blicken.

Zweites Kapitel Unter der Sonne Algiers 1942-1949

Der Eintritt in die Adoleszenz vollzieht sich von einem Augenblick auf den anderen an einem Oktobermorgen des Jahres 1942. Am ersten Tag des neuen Schuljahres läßt der Direktor des Lycée von Ben Aknoun Jackie in sein Büro kommen und sagt zu ihm: »Du wirst wieder nach Hause fahren, mein Kleiner, deine Eltern werden ein Wörtchen bekommen.«1 Der Prozentsatz der in den algerischen Schulklassen zugelassenen Juden war von vierzehn auf sieben Prozent gesenkt worden – ein weiteres Mal übertraf der Eifer der algerischen Behörden den von Vichy.2

Derrida wird es häufig wiederholen: Dieser Ausschluß war »eines der Erdbeben« in seinem Leben:

Darauf war ich nun überhaupt nicht gefaßt, und ich habe nichts begriffen. Ich bemühe mich, in mir wiederzufinden, was damals wohl in mir vorgegangen ist, aber umsonst. Man muß hinzufügen, daß man mir auch zu Hause nicht erklärte, warum das so war. Ich glaube, für viele Juden in Algerien blieb das völlig unverständlich – zumal es ja nirgends Deutsche gab. Es handelte sich um Initiativen der französischen Politik in Algerien, die weit härter ausfielen als in Frankreich: Alle jüdischen Lehrer Algeriens wurden von ihren Schulen gejagt. Für die jüdische Gemeinschaft blieben die Dinge rätselhaft. Man war zwar nicht mit ihnen einverstanden, ertrug sie aber wie eine Naturkatastrophe, für die es keine Erklärung gibt.3

Auch wenn Derrida es ablehnt, das Ausmaß dieser Erfahrung zu dramatisieren – was mit Blick auf die Verfolgungen, die die europäischen Juden erlitten, »unanständig« wäre –, so räumt er doch ein, daß dieses traumatische Erlebnis ihn tief geprägt und dazu beigetragen hat, ihn zu dem zu machen, der er wurde. Wie sollte er, der nichts aus seinem Gedächtnis streichen wollte, jemals diesen Morgen im Jahr 1942 vergessen können, als man »einen kleinen schwarzen und sehr arabischen Juden« vom Lycée von Ben Aknoun jagte?

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!