9,99 €

Mehr erfahren.

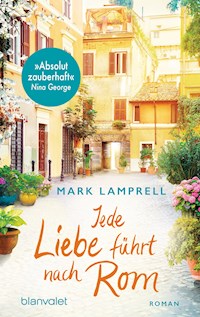

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die ewige Stadt Rom – gibt es einen schöneren Ort auf der Welt, um sich zu verlieben?

Rom ist die Stadt der Liebe. Das hofft auch Alice, als sie nach Italien reist, um etwas Verrücktes zu erleben. Megan und Alec sind verheiratet, doch ihnen ist die Liebe abhandengekommen. In Rom verliebten sie sich einst unsterblich, kann die Stadt sie auch wieder zueinander führen? Die Damen Constance und Lizzie möchten Constances verstorbenem Ehemann Henry seinen Herzenswunsch erfüllen. Lizzie ahnt jedoch nichts von Constances und Henrys wahrer Geschichte, die vor Jahrzehnten hier begann. Am Ende ist für jeden von ihnen nichts mehr, wie es war. Denn alle Wege führen nach Rom – und der ein oder andere vielleicht direkt ins Glück …

Der Titel erschien im Blanvalet Paperback unter dem Titel "Via dell'Amore. Jede Liebe führt nach Rom."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Rom ist die Stadt der Liebe. Wer die Liebe sucht, ist hier richtig. Das hofft auch Alice, als sie nach Italien reist, um endlich etwas Verrücktes zu erleben. Meg und Alec sind seit Jahren verheiratet, doch im Alltag ist ihnen die Liebe abhandengekommen. In Rom verliebten sie sich einst unsterblich, kann diese Stadt sie auch wieder zueinander führen? Die beiden älteren Damen Constance und Lizzie möchten Constances verstorbenem Ehemann Henry seinen letzten Wunsch erfüllen. Lizzie ahnt jedoch nichts von Constances und Henrys wahrer Geschichte, die vor Jahrzehnten genau hier begann. Am Ende ist für jeden von ihnen nichts mehr, wie es war. Denn alle Wege führen nach Rom – und der ein oder andere vielleicht direkt ins Glück …

Autor

Mark Lamprell arbeitet seit Jahren für Film und Fernsehen. Die ewige Stadt Rom faszinierte ihn schon immer, sodass er nach seinem letzten Besuch beschlossen hat, seinen nächsten Roman dort spielen zu lassen. Via dell’Amore – Jede Liebe führt nach Rom ist sein erster Roman bei Blanvalet und begeistert die Leser weltweit.

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Lover’s Guide to Rome« bei Allen & Unwin, Australia.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright der Originalausgabe © Mark Lamprell 2016

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Sabine Thiele

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagbild: Gettyimages/Anthony Garcia/EyeEm, www.buerosued.de

JvN · Herstellung: sam

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-25482-7V001www.blanvalet.de

Anmerkungen des Autors

Dieses Buch wurde – en plein air – vor allem auf den Straßen und Plätzen Roms und mit Blick auf die zahllosen Sehenswürdigkeiten geschrieben. Die Geschichte spielt an etwa dreißig verschiedenen Schauplätzen. Manche Dinge, wie etwa die Namen und das Interieur einiger Hotels, sind frei erfunden, alles andere entspricht jedoch der Realität.

Für Klay, für immer

Inhalt

Anmerkungen des Autors

Prolog

New York, New York

London

Leonardo da Vinci I

Alle Wege

Der heilige Christophorus und die Vicolo del Polverone

Piazza della Madonna dei Monti

Via dei Coronari

Die barmherzige Schwester der Via Margutta

Ponte Sant’Angelo

Via di San Simone

Hotel San Marco

Kolosseum

Arco di Santa Margherita

Die Spanische Treppe

Die Kunst der Cappuccini

Santa Barbara dei Librai

Stazione di Roma Termini – Giovanni Paolo II

La Barbuta

Santa Barbara

Vatikan

Arco degli Acetari

Lungotevere degli Altoviti

Die Cestius-Pyramide und der protestantische Friedhof

Ein Ende in der Via Margutta

Un colpo d’aria

L’Angelo del Dolore – der Engel der Trauer

Leonardo da Vinci II

Die Anziehungskraft blauer Fliesen

Der Traum

Epilog: Drei Jahre später

Glossar italienischer Wörter und Phrasen

Danksagung

Prolog

»… jeder Mensch ist nichts anderes als eine Welle im Raum, die sich von Minute zu Minute beständig verändert, während sie sich weiterbewegt.«

Nikola Tesla

Lassen Sie mich Ihnen von Rom erzählen.

Roma, meine geliebte Stadt, die so alt ist, dass sie sogar Die Ewige genannt wird. Die Stadt, die immer schon war und immer sein wird. Sie ist ohnegleichen in ihrer Herrlichkeit und immerwährenden Gültigkeit, und doch komme ich nicht umhin, sie mit anderen Städten zu vergleichen.

New York, Paris, London – und so viele andere Großstädte – üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, doch Rom ist so voller Geschichten über Heilige und Sünder, Märtyrer und Monster, Liebende und Krieger, dass sie einen wie die Schwerkraft in ihren Bann zieht.

Wer lange genug auf den Piazze und unter den Denkmälern verweilt, fühlt sich gleichzeitig verloren und geborgen, gefangen genommen von ihrer Geschichte und verzaubert von ihrer langsam zerbröckelnden Schönheit.

Einst als bombastischer, geradezu grotesker Traum einer Stadt erbaut, widerlegt Rom den Irrglauben, die Realität werde von Realisten bestimmt. Niemand tritt unverändert aus dieser Stadt hervor.

Und sie bleibt für immer in den Herzen ihrer Besucher.

Hören Sie genau hin, und Sie werden erkennen, dass die Säulen der Gebäude wie die Saiten einer Harfe ertönen, von jenen zum Klingen gebracht, die vor Ihnen von der Stadt verzaubert wurden. Von Cäsaren, Päpsten, Despoten, Träumern, Wissenschaftlern, Künstlern und Liebenden. Werfen Sie einen Blick auf das, was sich hinter den Meisterwerken verbirgt, und Sie werden sehen, dass es hier nichts Alltägliches zu entdecken gibt. In Rom ist sogar die Gosse wunderschön.

Rom ist ein Ort, an dem Leidenschaft entsteht, an dem die Sinne Feuer fangen und Liebende sich in die Arme fallen.

Es erscheint magisch, aber ich werde Ihnen verraten, was in diesen Momenten wirklich passiert.

Woher ich das weiß?

Ich bin schon von Beginn an hier.

Ich war da, als Romulus Remus tötete.

Ich war da, als Augustus die Stadt in Marmor hüllte.

Ich war da, als Petrus aus Liebe zu Christus kopfüber gekreuzigt wurde.

Ich war da, als sich Michelangelo aus Liebe zu seiner Kapelle gegen den Papst auflehnte.

Ich war da, als Christina von Schweden aus Liebe zu ihrem Glauben ihr Königreich aufgab.

Ich bin hier, und ich werde noch hier sein, lange nachdem Sie bereits wieder verschwunden sind.

Hätte ich eine Visitenkarte, würde darauf wohl das Wort »Quantenmechaniker« stehen, doch die Klassizisten unter Ihnen haben meine wahre Bestimmung womöglich bereits erraten. In der modernen Welt bin ich längst vergessen, doch in der Antike war ich als genius loci – als Geist des Ortes – bekannt und dazu da, die Menschen, die sich an diesem Ort aufhielten, zu inspirieren und vor neue Herausforderungen zu stellen.

Manche meiner Kollegen geben vor, Leonardo da Vinci oder auch Caravaggio zu ihrer Brillanz verholfen zu haben. Ich jedoch kann nichts dergleichen behaupten. Ich lebe in den Straßen und Mauern Roms, und auch wenn meine Anwesenheit die Schönheit der Stadt noch mehr zum Strahlen bringt, ist dies doch nur ein Nebenprodukt meiner wahren Bestimmung, die sich schon seit jeher den Verwirrungen und Mysterien des Herzens verschrieben hat.

Um genau zu sein, bin ich wohl ein Geist der Liebe.

Und nun kommen Sie mit – so Sie geneigt sind –, und sehen Sie mir bei der Arbeit zu.

Machen wir uns zunächst in die entferntesten Winkel der Welt auf, um nach geeigneten Spielfiguren zu suchen …

1

New York, New York

»Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muß?«»Das hängt zum guten Theil davon ab, wohin du gehen willst«, sagte die Katze.

Lewis Caroll, Alice im Wunderland

Staubkörner tanzten im Sonnenlicht, das durch die hohen, südlich ausgerichteten Fenster fiel. Sie stießen über dem Kopf des alten Mannes zusammen und taumelten weiter, im Chaos versunken und gleichzeitig einer geheimen Choreografie folgend, beständig und doch vergänglich. Manche sanken zu Boden, doch genauso viele zog es ohne erkennbaren Grund nach oben, und Alice fragte sich, warum die Gesetze der Schwerkraft eigentlich nicht auch für Staubkörner galten.

Die Geräusche der Stadt und ihres lebhaften Verkehrs drangen von draußen in das Büro ihres Professors, und auch wenn sie sich ziemlich sicher war, dass sie sich in New York befand, hatte sie immer wieder das Gefühl, dass es auch noch eine andere Stadt gab, die zwar sehr nahe, aber aufgrund einer Störung der Wahrnehmung nicht zu erkennen war. In dieser anderen Welt würde sie nicht danach beurteilt, ob sie klug war oder nicht, denn die allgemeinen Gesetze – wie etwa jenes der Schwerkraft, das sich vor ihren Augen gerade selbst widerlegte – galten dort nicht. An diesem Ort gab es schlichtweg keine Regeln, und sie sehnte sich manchmal danach, dorthin zu reisen.

Professor Stoklinsky hob mit einem Lächeln in den Augen den Blick. Seine Haare standen ihm zu Berge, und er strahlte große Weisheit aus. Alice machte sich bereit für das, was er gleich sagen würde. Doch er schwieg und wandte seine Aufmerksamkeit wieder ihrer Arbeit zu.

Sein prüfender Blick machte ihr Angst. Er erwartete so viel von ihr. Er behandelte sie, als wäre sie etwas Besonderes, doch wenn Alice im reifen Alter von neunzehn (beinahe zwanzig) Jahren etwas ganz genau wusste, dann, dass sie eben gerade nichts Besonderes war. Sie wusste es, weil sie in eine Familie voller außergewöhnlicher Menschen hineingeboren worden war.

Ihre Mutter war der aufgehende Stern des Ballettensembles der BalletMet von Ohio gewesen, bis sie während einer Probe für den Nussknacker durch eine ungesicherte Falltür in der Bühne fiel und sich dabei neununddreißig der zweiundfünfzig Knochen in ihrem Fuß brach. Während des langwierigen Heilungsprozesses begann sie Jura zu studieren, und nun war sie geschäftsführende Partnerin einer äußerst erfolgreichen Rechtsanwaltskanzlei an der Wall Street. Alices Vater war ein angesehener Augenarzt, der seine Freizeit in Indien verbrachte, um Menschen das Augenlicht zurückzugeben, die keinen Zugang zu angemessener ärztlicher Versorgung hatten oder sich diese nicht leisten konnten. Ihrem älteren Bruder, der ihrem Vater in die Medizin gefolgt war, war das renommierte Rhodes-Stipendium der Universität von Oxford verliehen worden. Im Moment machte er gerade eine Ausbildung an der Mayo Clinic zum Facharzt für Nierenheilkunde. Und Alices jüngere Schwester hatte erst vor Kurzem während ihres ersten Jahres in Harvard mit dem Gewinn des Jacob-Wendell-Stipendiums aufhorchen lassen. Sämtliche Mitglieder ihrer Familie hatten also ohne viel Anstrengung Erfolg in den meisten Dingen, die sie sich vornahmen.

Alice hingegen eher nicht. Sie hegte keine besondere Leidenschaft für irgendein besonderes Gebiet, abgesehen von ihrer Angewohnheit, die farbliche Schattierung, Sättigung und Intensität eines jeden Gegenstandes zu kategorisieren, den sie zu Gesicht bekam.

Sie konnte sich noch gut erinnern, wie sie sich als kleines Mädchen in dem weitläufigen, begehbaren Kleiderschrank ihrer Mutter versteckt hatte, um deren Kleider nach ihrem Platz im Farbspektrum zu ordnen. Sie hatte mit den Blusen begonnen. Dunkelviolett, Lila, Blau, Grün, Limone, Gelb, Creme, Orange, Rot, Dunkelrot. Und zum Schluss hatte sie die weißen Blusen zwischen die gelben und die cremefarbenen gehängt, auch wenn sie wusste, dass Weiß eigentlich nicht zum Farbspektrum gehörte. Ihre Mutter war anfangs ehrlich entzückt gewesen, doch als Alice auch die Schränke ihrer Geschwister neu sortiert hatte, hatte sie sie auf Autismus testen lassen.

Mit vierzehn hatte sich Alice schließlich um einige Jahre älter gemacht und einen Teilzeitjob in einer Boutique in der Nähe der Madison Avenue ergattert. Nadine, die Besitzerin des gleichnamigen Ladens, hatte das außergewöhnliche Gespür für Farben ihrer neuen Aushilfe rasch erkannt, ebenso wie die Kundinnen, die jedes Mal Alice um Rat fragten, bevor sie etwas kauften. Nadine nahm Alice sogar zur Fashion Week in Chicago mit, um für die neue Saison einzukaufen, und Alice genoss es, endlich in einer Sache gut zu sein. Ihr Selbstbewusstsein stieg und mit ihm auch die Anzahl ihrer Freunde.

Im letzten Schuljahr nahm Alice schließlich allen Mut zusammen und lud ihre neue beste Freundin Manuela zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Nachdem Manuela gegangen war, stellte Alices Mutter fest, dass diese ziemlich dicke Knöchel hatte. Ansonsten verlor sie kein weiteres Wort über den Abend. Am nächsten Tag erzählte Manuela in einem sehr humorvollen Monolog all ihren Freunden in der Schulkantine, wie ihre lebhafte Freundin Alice zu Hause zu einer grauen Maus mutierte. Alice verdrehte die Augen und lachte gemeinsam mit den anderen, doch ihre Wangen brannten.

Bei einer Cocktailparty zu Ehren ihres Bruders, der gerade aus Oxford zurückgekehrt war, erwähnte ein Kollege ihrer Mutter, dass er gesehen hatte, wie Alice in einem Laden in der Madison Avenue verschwand. Alice wollte bereits zugeben, dass sie seit mittlerweile beinahe vier Jahren in dem Geschäft arbeitete, doch ihre Mutter unterbrach sie eilig und erklärte, dass sich Alice als freiwillige Museumsführerin im Metropolitan Museum of Art beworben hatte und vermutlich deshalb an der Upper East Side gewesen war. Das war natürlich eine Lüge – Alice und ihre Mutter hatten bloß ein einziges Mal über diese Möglichkeit gesprochen –, und Alice wollte schon Einspruch erheben, doch der stählerne Blick ihrer Mutter brachte sie zum Schweigen. Also nickte sie teilnahmslos und verschluckte sich beinahe an der plötzlichen Erkenntnis, dass sie tatsächlich eine ziemliche Enttäuschung für ihre Familie darstellte und dass das, was sie tat, im Vergleich zu den Tätigkeiten der anderen Familienmitglieder belanglos war. Weshalb wohl auch sie selbst vollkommen bedeutungslos war und die Familie bloß blamierte. Es war eine plötzliche und auch äußerst niederschmetternde Erkenntnis.

Einige Tage später kündigte Alice, und Nadine drückte sie an ihren eindrucksvollen Busen und weinte. Alice erinnerte sich vage daran, dass sie als Kind ebenfalls einmal auf diese Weise umarmt worden war, doch sie konnte nicht mehr sagen, wo und wann es geschehen war. Sie schloss ihr letztes Schuljahr mit mittelmäßigen Noten ab und ging nicht auf ihren Abschlussball, obwohl sie sich zuvor noch acht Meter ultramarinblaue Spitze für ein Kleid gekauft hatte.

Während eines Kurzbesuchs zu Hause fiel Alices Vater auf, dass seine Tochter irgendwie verschlossen wirkte. Er sprach mit ihrer Mutter darüber, die daraufhin eine Verabredung mit einem jungen Mann aus ihrer Kanzlei vereinbarte, der gerade zum Juniorpartner ernannt worden war. Daniel war zehn Jahre älter als Alice und ein cleverer Prozessanwalt, dem es allerdings noch immer anzumerken war, dass er in seiner Jugend gestottert hatte. Er hatte irritierend lange Wimpern und wäre vielleicht sogar auf gewisse Weise attraktiv gewesen, wenn seine Ohren nicht so außergewöhnlich groß gewesen wären.

Wenn er über meine roten Haare hinwegsehen kann, dachte Alice, dann werde ich mich auch an seine Ohren gewöhnen.

Alices Mutter war hocherfreut über ihre Beziehung, und Alice erkannte, dass Daniels Gunst ihr Ansehen nicht nur wiederhergestellt, sondern sogar noch gesteigert hatte. Sie sonnte sich in der ungewohnten Aufmerksamkeit ihrer Mutter und merkte erst jetzt, wie leer sie sich ohne sie gefühlt hatte, weshalb sie Daniel auch über die Maßen dankbar war. Als es schließlich Zeit wurde, sich für eine weiterführende Ausbildung zu entscheiden, war es Daniel, der Alice sanft davon abriet, in Mailand Design zu studieren und sich stattdessen an der Parsons School of Design in New York zu bewerben, sodass sie sich weiterhin jeden Tag sehen konnten. Leider war Alice so nervös, dass sie ihr Vorstellungsgespräch in den Sand setzte und keinen Platz bekam. Daniel war schon drauf und dran, das Institut zu verklagen, doch Alice wollte kein Aufhebens machen und schrieb sich eilig an einer kleinen Akademie für bildende Künste ganz in der Nähe ein, die sich auf 3D-Design und 3D-Druck spezialisiert hatte, was ihr später vielleicht einmal zugutekommen würde, wenn sie selbst Kleider entwarf und herstellte.

Und deshalb war Alice also an jenem Morgen, zwei Jahre später, aus ihrem warmen Bett in dem Loft gekrochen, das sie sich mit Daniel teilte, und stand nun mit einem flauen Gefühl im Magen in Professor Felix Stoklinskys Büro. Der alte Mann hob erneut den Blick von ihrer Arbeit, und dieses Mal schien es, als erwartete er eine Erklärung von ihr.

Sie hatte drei schuhkartongroße Modelle als Abschlussarbeit für den Bildhauerkurs im zweiten Studienjahr eingereicht, und wenn der Professor die Entwürfe absegnete, würden diese im dritten und letzten Jahr die Grundlage für drei sehr viel größere Bronzeskulpturen bilden.

Das erste Modell zeigte ein junges, eng umschlungenes Paar, und plötzlich wirkte es auf Alice wie ein Abklatsch von Rodins Kuss, der es auch tatsächlich war. Alice bemühte sich, ruhig zu bleiben, denn jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu geraten. Sie hatte diese Präsentation mit Daniel geprobt, denn er war es gewesen, der überhaupt erst auf die Idee gekommen war. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was sie einreichen sollte, und so hatten sie sich ihre Arbeiten aus dem vergangenen Jahr gemeinsam angesehen und für jedes Stück eine Pro- und Kontraliste erstellt. Nachdem sie sich für drei Skulpturen entschieden hatten, erklärte ihr Daniel, dass sie jetzt noch ein Konzept finden müsse, das die Arbeiten miteinander verband.

Alice räusperte sich und deutete ausladend auf das Rodin-Modell, wobei sie sich irgendwie fühlte wie eine Verkäuferin auf dem Shoppingkanal. »Glückseligkeit: die erste Stufe. Zwei Menschen treffen sich. Verlieben sich. Es ist … Glückseligkeit«, erklärte sie.

Der Professor erwiderte nichts.

Alice ging zu dem zweiten Modell weiter: zwei Liebende mittleren Alters, die einander in den Armen hielten, ihre ausdruckslosen Gesichter allerdings voneinander abgewandt hatten. Alice fragte sich plötzlich, was um alles in der Welt sie dazu gebracht hatte, dieses seltsame Stück auszuwählen. Aber sie blieb ihrem Plan treu. »Zweifel: die mittlere Stufe«, fuhr sie fort. »Die Euphorie ist verflogen. Das Paar muss hart dafür arbeiten, damit die Beziehung funktioniert. Eifersucht, Langeweile, Enttäuschungen … das alles erfüllt die beiden mit Zweifel.«

Der Professor nickte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Alice hielt ihre Hände hinter dem Rücken umklammert, während sie zum dritten Modell weiterging: Ein alter Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht, der den leblosen Körper einer Frau in den Armen hielt. Michelangelos Pietà mit vertauschten Rollen und einem modernen Touch. Es erschien ihr plötzlich schrecklich belanglos. Doch sie unterdrückte ihre schlimmsten Befürchtungen und sprach weiter. »Verlust: die letzte Stufe«, erklärte sie. »Am Ende verliert der eine den anderen.«

»Immer?«, hakte der Professor nach.

»Immer«, erwiderte sie. »Sie finden jemand anderen, sie verlassen einander oder einer der beiden … stirbt.«

»Das ist also Ihre Theorie? Dass jede Liebe tragisch endet?«

Alice hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Sie presste die Lippen aufeinander und nickte.

Der Professor sah ihr in die blassgrünen Augen. In diesem Alter waren sie alle entzückend, doch dieses Mädchen war etwas Besonderes. Sie erinnerte ihn an eine marmorne Venus, die im Gegensatz zu ihren ausgelassenen Studienkollegen noch nicht ganz zum Leben erwacht war. Er wusste aus jahrelanger Erfahrung, dass tief im Verborgenen ein Feuer in ihr loderte, doch er befürchtete, dass sie sich nie auf die Suche danach begeben würde, weil einfach nicht die Notwendigkeit dazu bestand. Sie war auf eine Art und Weise schön, die ihr sämtliche Türen öffnen und es ihr erlauben würde, an der Oberfläche durchs Leben zu treiben, solange sie Gefallen daran fand.

»Was machen Sie in den Sommerferien?«, fragte er ohne jeglichen Zusammenhang.

»Ähm … wie bitte?«

»Was machen Sie in den Ferien? Werden Sie verreisen?«

»Ich … ich weiß es noch nicht.«

»Ich will, dass Sie von den gewöhnlichen Pfaden abweichen. Und ich will, dass Sie etwas tun …« Der alte Mann zog ihre Hände hinter ihrem Rücken hervor, sagte: »Etwas, das vollkommen außergewöhnlich ist und Sie mit sich reißt«, und schleuderte sie dabei nach oben.

Er lächelte freundlich, doch Alice spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Nun hatte sie ihn auch noch enttäuscht. Sie hatte es so satt. Sie hatte es satt, ständig alle zu enttäuschen. Sie hatte es satt, eine solche Idiotin zu sein. Doch plötzlich wusste Alice genau, was sie zu tun hatte.

Sie dachte, fortzugehen wäre allein ihre Idee gewesen, denn sie hatte keine Ahnung, dass eine Kraft, die stärker war als sie, sie nach Rom rief. Im Grunde wurde sie sogar in die ewige Stadt beordert.

Und zwar von mir.

2

London

»Nicht einmal das Alter liebt den Tod.«

Sophokles

Der Eiffelturm zitterte und bebte und bewegte sich schließlich die Holland Park Avenue hinunter. Lizzie sah von dem riesigen Erkerfenster in der Zweitwohnung ihres toten Bruders aus zu, wie der leuchtend rote Doppeldeckerbus mit dem Bild von Paris an der Seitenwand durch eine Schar Tauben pflügte. Sie stoben in die Luft und verteilten sich in sämtliche Windrichtungen. Einer der Vögel schoss über eine Platane hinweg und kam direkt auf Lizzie zu. Sie wich kaum merklich zurück, weil sie Angst hatte, er würde gegen die Scheibe stoßen, doch der Vogel landete mit einem eleganten Flattern auf dem Steinsims direkt vor ihr. Lizzie und die Taube musterten einander und neigten dabei beide den Kopf von einer Seite zur anderen.

Sie war keine Schönheit – und war es auch nie gewesen –, dennoch versprühte die grauhaarige, neunundsiebzigjährige Lizzie Lloyd-James in ihrem dunkelvioletten Trauerkleid ein Funkeln, dem nicht zu widerstehen war. Zugegeben, sie wusste natürlich selbst, dass Trauerkleider nicht dunkelviolett, sondern schwarz waren, doch in Schwarz sah sie selbst aus wie eine Leiche, weshalb sich die Farbe erübrigt hatte.

Lizzie wandte sich an die Taube: »Henry will nach Rom.« Ihre Stimme hatte den schneidenden Klang britischer Oberschicht. Der Vogel neigte den Kopf.

Aus dem dunklen Zimmer hinter Lizzie drang eine Stimme, deren Besitzerin man ihre Herkunft aus dem ländlichen Gebiet um Bristol noch immer anhörte. »Ein Kurztrip nach Rom. Um uns auf andere Gedanken zu bringen.«

Lizzie hielt das abgewetzte, mit der Schreibmaschine geschriebene Blatt Papier ins Licht. Sie suchte in ihren Taschen nach ihrer Lesebrille, ehe ihr bewusst wurde, dass sie an einer Kette um ihren Hals hing. Sie setzte sie auf und schob sie die Nase hoch und wieder hinunter, bis sie endlich etwas erkennen konnte.

»Er will anscheinend zu irgendeiner Brücke …«

Wieder erklang die zweite Stimme: »Zur Ponte Sant’Angelo.«

»Ja, genau, zu der Brücke mit den Engeln«, erwiderte Lizzie und blickte mit zusammengekniffenen Augen auf den Brief. »Laut diesem Schreiben habt ihr euch dort kennengelernt.«

»Ja, das stimmt«, bestätigte Constance. »Mein Gott!«

Lizzie wandte sich um und warf über ihre Brille hinweg einen Blick auf die mit Ringen geschmückte und von blauen Adern überzogene Hand, die gerade aus dem Dunkel des Ohrensessels aufgetaucht war. Sie überließ die Taube ihrem Schicksal, durchquerte das Zimmer und drückte der Ehefrau ihres toten Bruders den Brief in die Hand.

Die achtundsiebzigjährige Constance Lloyd-James war, im Gegensatz zu ihrer Schwägerin, immer schon eine wahre Schönheit gewesen und war es trotz der Trauer, die sie in letzter Zeit durchlebt hatte, auch jetzt noch.

Sie war die Tochter einer ursprünglich der Arbeiterklasse zugehörigen Unternehmerfamilie, die im Lauf der Jahre ein Vermögen damit verdient hatte, das Gebiet um den Hafen von Bristol neu aufzubauen, nachdem dieser für britische Handelsschiffe an Bedeutung verloren hatte. Das erwirtschaftete Geld hatte Constance eine universitäre Ausbildung in London und Rom ermöglicht, und dank ihrer Schönheit hatte sie es schließlich geschafft, in eine – wenn auch eher unbedeutende – Adelsfamilie einzuheiraten. Das war zu Beginn der Swinging Sixties gewesen, einer Zeit, in der über sämtliche Gesellschaftsschichten hinweg darauf beharrt wurde, dass es keine Klassen mehr gab, auch wenn es in Wahrheit natürlich immer noch der Fall war.

Constance machte sich das Talent ihrer Familie auf dem Gebiet der Grundstückserschließung und -entwicklung zunutze und half ihrem Mann, sein bereits schwindendes Vermögen doch noch zu vermehren. Während die beiden immer reicher wurden, beschlossen sie, sich einer Kampagne zur Unterstützung zeitgenössischer britischer Künstler anzuschließen und deren Werke zu erstehen. Aus diesem Grund besaßen die beiden am Ende eine unbezahlbare Sammlung an Gemälden, Skulpturen und Installationen, zahlreiche Immobilienkomplexe in London und einige biologische Landwirtschaftsbetriebe in Devon und Cornwall.

»Wie geht es dir, mein Mädchen?«, fragte Lizzie. Sie nannten einander »mein Mädchen«, seit sie sich mit Anfang zwanzig kennengelernt hatten, auch wenn Lizzie den Grund dafür vergessen hatte. Vermutlich war es bloß als ironisches, präfeministisches Statement gedacht gewesen. Lizzie hatte die kluge und schöne junge Frau von Anfang an gemocht. Sie liebte die Art, wie ihr großer Bruder vor Glück strahlte, wenn Constance in seiner Nähe war, aber vor allem gefiel ihr, wie ihr Vater vor Schreck seinen Tee zurück in das edle Porzellan gespuckt hatte, als Henry bekannt gegeben hatte, dass er Constance heiraten wollte, und sie würde nie das Entsetzen auf dem Gesicht ihrer Mutter vergessen, als diese konsterniert angemerkt hatte: »Aber sie spricht wie eine Piratin!«

Lizzie strich Constance über die Haare und ließ ihren Blick durch das dämmrige Zimmer schweifen. Sie sah ihr eigenes trübes Spiegelbild in dem riesigen venezianischen Spiegel über dem Kamin, und es gefiel ihr überhaupt nicht.

»Wer ist diese alte Frau bloß?«, fragte Lizzie den Geist, der ihr mit zusammengekniffenen Augen entgegenstarrte.

»Weißt du, manchmal sehe ich meine Lachfalten und frage mich, was um alles in der Welt an meinem Leben eigentlich so witzig war«, erwiderte Constance.

Lizzie lachte.

Constance erhob sich aus dem Stuhl, und ihr Gesicht tauchte neben der lachenden Lizzie im Spiegel auf. Constance verzog das Gesicht.

»Was ist los?«, fragte Lizzie.

»Dein Lachen. Es erinnert mich so sehr an ihn«, erwiderte ihre Schwägerin.

Lizzie nahm ihr den Brief ab. »Er hat sehr genaue Anweisungen hinterlassen, wo wir ihn hinbringen und was wir tun sollen. Es ist wirklich ziemlich seltsam.«

»Er war eben ein seltsamer Mann«, erwiderte Constance schlicht.

»Das ist wahr.«

»Und wir haben ihn dafür geliebt.«

»Das ist wahr.«

Lizzies Unterlippe begann zu zittern, und sie wandte sich eilig ab, ehe Constance merkte, dass sie einen Moment lang die Contenance verloren hatte. Aber Constance war es natürlich trotzdem aufgefallen.

»Komm schon, mein Mädchen«, meinte sie brüsk. »Wozu soll das gut sein?«

Einige Tage später lenkte Robert, Henrys Chauffeur, den dunkelblauen Jaguar durch die Straßen und über die Kreisverkehre, die den Flughafen Heathrow wie ein Netz moderner Stadtgräben umgaben, ehe er schließlich vor der Abflughalle anhielt. Constance folgte Robert, der ihr Gepäck trug, ins Gebäude.

Ein netter junger Mann öffnete Lizzie die Autotür, und sie wies ihn an, Robert mit ihrem Gepäck zu folgen. Der junge Mann versuchte gerade, ihr zu erklären, dass er kein Flughafenangestellter, sondern bloß ein gewöhnlicher Reisender war, als Constance panisch an Lizzie vorbeistürzte. Lizzie ließ den jungen Mann stehen und folgte ihr.

»Was ist denn los, mein Mädchen?«

»Henry. Ich habe ihn im Auto vergessen.«

Und das hatte sie tatsächlich. Henrys Asche befand sich in einem einfachen, wiederverwertbaren, braunen Pappkarton, den er sich selbst vor seinem Tod ausgesucht hatte, und der fest angeschnallt auf dem Beifahrersitz des Jaguar stand. Robert eilte ebenfalls herbei. Er war entsetzt, dass er nicht nur die Asche seines äußerst geschätzten Arbeitgebers vergessen, sondern auch das Auto unversperrt zurückgelassen hatte, sodass sie jederzeit hätte gestohlen werden können. Constance beruhigte Robert und erteilte ihm freundlich die Absolution. Sie waren alle sehr nervös. Es war ein großer Tag. Robert nahm sich die Freiheit, Constance zu umarmen, was diese mit Würde ertrug, wie Lizzie bemerkte. Danach folgte ein kurzes und etwas unangemessenes Gerangel darüber, wer Henry in die Abflughalle tragen durfte. Constance gab zwar bereitwillig zu, dass der Karton schwer war, aber sie war trotzdem durchaus in der Lage, ihn selbst zu tragen, danke, Robert. Als dieser ihre stahlharte Piratenstimme hörte, überließ er ihr das Behältnis unverzüglich.

Hoch über den Alpen saßen Constance und Lizzie auf ihren Plätzen in der Business Class und nippten an ihrem DOCG Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, genau so, wie Henry es festgelegt hatte. Der Karton war aus dem Gepäckfach hervorgeholt worden, in dem er sicherheitshalber während des Starts verstaut worden war, und ruhte nun auf der breiten, mit Walnussholz umrandeten Armlehne zwischen ihnen.

Eine junge Stewardess trat näher und rieb sich noch schnell etwas Lippenstift von den Zähnen. Sie sprach mit breitem, amerikanischem Südstaatenakzent, der durchaus charmant geklungen hätte, wäre da nicht dieser desinteressierte Unterton gewesen, der bei zwei attraktiven jungen Geschäftsmännern sicher nicht zu hören gewesen wäre.

»Soll ich Ihren Karton vielleicht für Sie verstauen, Ma’am?«, fragte die Stewardess und griff bereits an Constance vorbei, sodass klar wurde, dass es keine echte Frage gewesen war, sondern dass sie die beiden älteren Damen nur über ihre weiteren Absichten hatte aufklären wollen.

»Nein, danke«, erwiderte Constance fröhlich und so laut, dass die Stewardess einen Schritt zurückwich.

»Außerdem ist das kein Karton«, erklärte Lizzie. »Das ist mein Bruder.«

»Und mein Ehemann«, fügte Constance hinzu.

»Henry!«

»Wir bringen ihn nach Rom.«

»Henry liebt Rom.«

Die beiden alten Damen grinsten irre.

»Oh. Okay«, erwiderte die Stewardess offensichtlich verblüfft. »Gut, dann … ähm … rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen, okay?«

»Grazie«, bedankte sich Constance mit ihrer stahlharten Piratenstimme, und die Stewardess eilte davon.

Constance nippte an ihrem Prosecco. »Ich glaube, wir haben ihr Angst eingejagt.«

Lizzie nahm ebenfalls einen kleinen Schluck. »Ja, das ist wohl wahr.«

»Wir sind zwei furchteinflößende alte Schachteln.«

»Ja, das ist wohl wahr.«

Constance wandte sich an Lizzie und hob ihre Sektflöte. »Auf furchteinflößende alte Schachteln.«

Klirrend stießen sie an.

3

Leonardo da Vinci I

»Eine lange und eintönige Periode des Wohlstands oder ein Ungemach in mittleren Jahren ist der beste Nährboden des Teufels.«

C. S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel

Der sonnengebräunte Mann trug ein ungezwungenes Lächeln zur Schau, das so wirkte, als fühlte er sich überall auf der Welt zu Hause, während er mit zwei Wasserflaschen in der Hand – eine mit Kohlensäure, eine still – den Mittelgang der Business Class des Airbus 380 hinunterschlenderte. Mit sechsundvierzig Jahren begann Alec Schack gerade, die Früchte seines Erfolgs zu genießen.

Er hatte Architektur studiert, doch sein Abschluss war mit einer riesigen Flaute in der Baubranche zusammengefallen, und da er mehr oder weniger als unvermittelbar galt, sah er sich gezwungen, einen Job in dem Lampengeschäft seines Onkels in Cincinnati anzunehmen. Als sein Onkel an einem Stromschlag starb, während er Weihnachtsbeleuchtung an einem Fenster anbrachte, bat Alecs verzweifelte Tante ihn, das Geschäft zu übernehmen. Es war nicht die Art von Beruf, von dem Alec immer schon geträumt hatte, und die Arbeit mit Licht war auch nicht seine große Leidenschaft, aber sie gefiel ihm ganz gut, und er hatte offensichtlich ein Händchen dafür.

Innerhalb von drei Jahren eröffnete er zwei weitere Läden in Cincinnati, und in den darauffolgenden zehn Jahren kamen Niederlassungen in Cleveland und Toledo hinzu. Er überstand die Immobilienkrise ohne ernsthafte Verluste und segelte auf der Welle des Renovierungsbooms dahin, sodass er vor Kurzem seinen neunundzwanzigsten und bisher größten Laden in einem Einkaufszentrum in Los Angeles eröffnet hatte.

Es war der amerikanische Traum, und Alec wusste, wie glücklich er sich schätzen konnte, ihn tatsächlich zu leben. Viele seiner Konkurrenten hatten ihre Läden geschlossen, doch er war einer der wenigen, die überlebt und sogar noch expandiert hatten. Er wusste, dass er dankbar sein sollte, und die meiste Zeit über war er es auch. Aber manchmal eben nicht. In diesen Momenten vermutete er, dass sein Leben von außen betrachtet sehr viel besser aussah, als es tatsächlich war. Er hatte zwar nicht das Bedürfnis, alles hinzuwerfen und professioneller Golfer oder Gitarrist in einer Rockband zu werden, aber manchmal, wenn er um drei Uhr morgens aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte, hatte er das Gefühl, etwas zu verpassen.

Mittlerweile war er wieder in seiner Reihe angekommen und reichte die beiden Flaschen seiner Frau Meg.

»Still und mit Kohlensäure«, erklärte er und legte dabei so viel Unmut in seine Stimme, dass sie ihn auch sicher bemerkte. »Bloß für den Fall, dass du deine Meinung geändert hast.«

Meg wandte sich an ihren Mann, sah ihm aber wie üblich nicht direkt ins Gesicht, sondern richtete ihren Blick stattdessen auf einen unsichtbaren Dritten, der zwischen ihnen saß. »Warum sollte ich meine Meinung ändern?«, fragte sie. Sie hatte beinahe ihr ganzes Leben als Erwachsene in den Vereinigten Staaten verbracht, doch ihr nasaler australischer Akzent war immer noch zu hören.

Alec zuckte mit den Schultern.

»Warum machst du so eine große Sache daraus?«, fuhr sie fort. »Ich habe dich um etwas Wasser gebeten. Und ich erwarte, dass man bekommt, wonach man verlangt.«

Du meinst, du erwartest, dass ich dir besorge, wonach du verlangst, dachte Alec.

Und Meg, die scheinbar seine Gedanken gelesen hatte, meinte: »Machen wir es wie im Islam. Ich wiederhole drei Mal die Scheidungsformel, und schon sind wir geschieden.«

»Wenn es bloß so einfach wäre«, erwiderte Alec und senkte den Blick auf das Programm für die Bordunterhaltung.

Meg öffnete eine der Wasserflaschen und nahm einen Schluck. »Ich langweile dich«, erklärte sie. »Und ich habe meine Anziehungskraft verloren.«

»Und warum sitze ich dann deiner Meinung nach überhaupt neben dir?«, erwiderte Alec.

»Aus Gewohnheit?«, antwortete Meg. »Ich weiß es auch nicht. Warum sitzt du denn neben mir? Damit du mir vorhalten kannst, wie anspruchsvoll ich bin?«

Alec blickte aus dem Fenster hinaus in die weißen Wolkentürme, durch die der Wind blies. »Wenn ich das Fenster eintreten würde, würde der Sog uns beide hinausziehen und wir alles hinter uns lassen.«

»Du hättest nicht mitkommen sollen«, erklärte Meg. »Dir fehlt der Glaube an unsere Mission.«

Welche Mission?, dachte Alec.

Aber natürlich gab es eine Art Mission: Als ihre älteste Tochter Sydney vor vielen Jahren zu groß für ihr Kleinkinderzimmer geworden war und es an die Wünsche einen jungen Mädchens angepasst werden musste, hatte Meg ein Blog begonnen, in dem sie von der Umgestaltung berichtete. Ursprünglich war es nur als Marketinggag für Alecs neue Kinderlampen- und Nachtlichterkollektion gedacht gewesen, doch Megs Talent für witzige Anekdoten hatte sich bald verselbstständigt, und der Blog war in »Megamamma« umgetauft worden. Mittlerweile war es einer der erfolgreichsten Hausfrauenblogs überhaupt, und es ging vor allem darum, dass alle im selben Boot saßen und oft auch gemeinsam untergingen.

Derzeit schrieb Meg über die Renovierung ihres großen Hauses im spanischen Kolonialstil mit Blick auf das Silver-Lake-Viertel von Los Angeles. Während der Arbeiten war sie auf eine himmelblaue Bodenfliese gestoßen, die offensichtlich in einer kleinen Werkstatt mit angeschlossenem Laden in Rom produziert worden war. Da sie jedoch in einem Haufen alter Fliesen gesteckt hatte und mit keinem Aufkleber versehen war, wusste niemand genau, woher sie tatsächlich stammte. Meg hatte per E-Mail Fotos versandt und sogar mit möglichen Informanten geskypt, doch am Ende beschloss sie, dass eine Reise nach Italien die beste (und auch bei Weitem unterhaltsamste) Methode war, endlich Gewissheit zu erlangen, denn so konnte sie persönlich mit dem Fliesenhersteller sprechen.

Der nächste Schritt bestand darin, ihren Mann dazu zu zwingen, sie zu begleiten, und nachdem er ihren letzten Jahrestag und auch ihren letzten Geburtstag vergessen hatte (der riesige Strauß mit australischen Blumen, den seine vollkommen verschreckte persönliche Assistentin am späten Nachmittag vorbeigebracht hatte, hatte die Sache nur noch schlimmer gemacht), war sie sich ziemlich sicher, dass er einer Reise nach Rom zustimmen würde.

Und das hatte er tatsächlich. Allerdings nicht, weil er Geburtstage und Jahrestage vergessen hatte – er hatte bereits vergessen, dass er diese vergessen hatte –, sondern weil Alec sich im Gegensatz dazu noch sehr gut erinnern konnte, dass er und Meg in der ewigen Stadt einige besondere amouröse Begegnungen erlebt hatten. Und nachdem es schon seit Ewigkeiten zu keinerlei Begegnung zwischen ihnen gekommen war, hatte er vor, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um diesen Zustand zu ändern.

Das Flugzeug setzte zum Landeanflug an, und Meg grub ihre Fingernägel in Alecs Handgelenke. Zwischen ihnen bestand die stille Übereinkunft, dass sie ihre Angst vor dem Start und der Landung an seiner nächstgelegenen Hand oder seinem Unterarm auslassen durfte. Alec zuckte zusammen und streichelte ihre Hand, und Meg lächelte ihn dankbar an – zwar nicht ins Gesicht, aber immerhin. Er steckte ihr eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr und merkte, dass ihre schonungslos geglätteten, goldblonden Haare sich bereits wieder kräuselten, obwohl die Luft im Flugzeug staubtrocken war.

Sie drängten sich durch die bunte Menge wild gestikulierender Südeuropäer bis zum Gepäckausgabeband Nr. 3, wo ihre Koffer erwartet wurden. Alec stellte sich vor, wie die italienischen Gepäckträger draußen auf dem Rollfeld über die Koffer gelehnt dastanden, in der einen Hand einen Latte macchiato, in der anderen eine Zigarette, und plötzlich stieg Wut in ihm hoch.

»Wenn wir auf der Suche nach einem aufregenden Fresko wären …«, begann er, »dann könntest du von einer Mission sprechen. Oder wenn wir bei der Ausgrabung eines uralten Tempels helfen würden oder auf einer spirituellen …«

Meg, die vollkommen unbeeindruckt von Alecs Wutanfall blieb, weil sie wusste, dass er damit nur seine Angst herunterspielen wollte, unterbrach seine Tirade und deutete auf einen Koffer, der gerade auf das Gepäckband gefallen war. Alec schob sich durch die schier undurchdringliche Menschenmenge und griff im selben Moment nach dem Koffer, in dem auch eine robust wirkende ältere Nonne in einem klassischen schwarzen Habit und einer weißen Haube die Hand danach ausstreckte.

Meg beobachtete amüsiert, wie Alec und die Nonne an dem Koffer zerrten und sich nach einer kurzen und überaus heftigen Diskussion darauf einigten, einen Blick auf das Namensschild zu werfen. Wohlweislich überließ Alec diese Aufgabe lieber Schwester Luc-Gabrielle. Ihr silbernes Kreuz, das an einem blauen Band über ihrem Skapulier hing, schwang über dem Gepäckstück hin und her, als wollte sie es segnen. Dann richtete die Nonne einige nachdrückliche Worte an Alec, der mit einer leichten Verbeugung und unverständlichem Murmeln antwortete, bevor er sich kleinlaut durch die Menge zurück zu Meg drängte und sich neben sie stellte, sorgsam darauf bedacht, sie nicht anzusehen.

»Wenn du auch nur ein Wort sagst«, erklärte er, »übernehme ich keinerlei Verantwortung für das, was als Nächstes passiert.«

»Ja, das glaube ich dir gerne«, erwiderte Meg. »Und du hast dich dieser siebzigjährigen Nonne gegenüber ja auch so wahnsinnig bestimmt verhalten, dass ich lieber den Mund halte.«

Alec beobachtete, wie die Gepäckstücke auf das Band fielen, und ermahnte sich, ruhig zu bleiben. Das hier war kein Land, in dem die Kundenzufriedenheit oberste Priorität hatte. Selbst wenn Italien viele Vorzüge hatte, eine schnelle Gepäckausgabe schien offensichtlich nicht dazuzugehören. »Unsere Koffer sollten längst hier sein«, erklärte er. »Das Gepäck der Business Class kommt doch immer als Erstes.«

»Außer es ist verloren gegangen«, erwiderte Meg.

Und als sich das Förderband schließlich geleert und die Menschenmenge aufgelöst hatte, wurde klar, dass ihre Koffer tatsächlich verloren gegangen waren.

Es hätte ein amüsanter Kurztrip werden sollen, ein Abenteuer oder besser eine Mission, um dem Alltag zu entkommen: ein Tag in Rom, auf der Jagd nach der Fliese und dann zurück nach L.A. Doch Megs Füße hatten noch kaum fremden Boden berührt, als bereits alles aus dem Ruder lief. Sie spürte eine kindliche Enttäuschung in sich aufsteigen und konnte sich gerade noch davon abhalten, mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen.

»So war das aber nicht geplant. So war das absolut nicht geplant!«, erklärte sie, und ihre Stimme klang beim zweiten Mal bereits wesentlich lauter, um dem launischen und wütenden kleinen Mädchen in ihrem Inneren doch noch die Möglichkeit zu geben, ein wenig Dampf abzulassen.

Zwei Flughafenwachen mit schwarzen Baretten und Maschinenpistolen, die gerade an ihnen vorbeigegangen waren, hielten kurz inne, und Alec fiel auf, dass sie auch noch zwei zusätzliche, kleinere Pistolen in einem Holster an ihren Oberschenkeln trugen. Er senkte seine Stimme. »Wenn du vorhast, uns in Schwierigkeiten zu bringen, bevor der Urlaub überhaupt angefangen hat …«

»Das hier ist kein Urlaub«, protestierte Meg. »Wir sind auf einer Mission.«

Nachdem sie einige Male falsch abgebogen waren und sich dabei weitere wütende Diskussionen geliefert hatten, entdeckten sie endlich den Schalter für verlorene Gepäckstücke und stellten sich in die lange Schlange verärgerter Passagiere.

Während sie warteten, nagte Megs Behauptung, sie wären auf einer Mission, weiter an Alec, und irgendwann machte er seinem Ärger erneut Luft.

»Wir sind auf keiner Mission«, erklärte er.

»Tu nicht so, als wäre die Sache vollkommen belanglos«, erwiderte sie.

»Ich brauche nicht so zu tun, als wäre sie vollkommen belanglos. Denn das ist sie. Wir verbringen einen Tag in Rom, um Fliesen für unser Haus zu kaufen.«

Meg seufzte.

»Auf einer Skala der geistlosesten und unbedeutendsten Dinge, die man tun kann, erhält unser Vorhaben die maximale Punktzahl«, fuhr er fort.

»Ich finde nicht, dass der Vorsatz, ein Nest für unsere kleinen Vögelchen zu bauen, ein geistloses und unbedeutendes Vorhaben ist.«

Alec warf einen Blick auf seine Frau. Vielleicht war es ein verfrühtes Anzeichen der Menopause. Von welchen kleinen Vögelchen spricht sie?, dachte er. Wir haben bloß ein paar schreckliche Teenager zu Hause, die sich ständig gegen uns verbünden.

»Bitte jammere nicht dauernd so herum«, bat Meg. »Das hier ist die ewige Stadt. Die Stadt, in der wir uns kennengelernt und uns ineinander verliebt haben.« Sie hielt inne, um nachzurechnen, wie lange es mittlerweile her war, und genau in dem Moment, als sie »Vor neunzehn Jahren« sagte, meinte Alec: »Vor achtzehn Jahren.«

»Neunzehn.«

»Achtzehn.«

»Neunzehn.«

»Spielt das denn eine Rolle?«, fragte Alec.

»Nun, für dich offensichtlich nicht«, erwiderte Meg.

4

Alle Wege

»Mannigfaltige Wege führen mannigfaltige Menschen direkt nach Rom.«

Geoffrey Chaucer, Abhandlung über das Astrolabium

In einer anderen Ecke des Flughafens hatte Alice mit denselben Problemen zu kämpfen wie Meg und Alec Schack. Ihr Flug aus New York war nur wenige Minuten nach dem Flugzeug aus Los Angeles gelandet, und nun stand sie vor dem Gepäckausgabeband und war schier überwältigt von der Unmenge an Farben: leuchtendes Rot, Gelb und Blau in sämtlichen Kombinationen und Farbtönen, die man sich nur vorstellen konnte. Sie hatte das Grau und Braun des Kennedy Airports zurückgelassen, um in ein Kaleidoskop der Farben einzutauchen, als hätten sich die Passagiere allesamt entschlossen, sich während des Fluges umzuziehen, um ihre Ankunft am Flughafen Leonardo da Vinci zu feiern.

Für Alice war diese Symphonie der Farben wie ein Geschenk, ein verheißungsvolles Omen. Sie hatte Professor Stoklinskys Büro mit dem festen Vorsatz verlassen, sich neu zu erfinden. Sie wollte nicht mehr alles hinnehmen und ständig darum kämpfen, andere zufriedenzustellen. Sie würde entschlossen und selbstbewusst handeln, sich für einen Weg entscheiden und diesen dann auch mutig bis zum Ende weiterverfolgen. Das hier war ihre erste Reise ohne ihre Familie. Sie war noch nie in Italien gewesen, doch sie hatte an der Highschool einen Italienischkurs belegt. Und nun fragte sie sich, ob sie ihre Verwandlung vielleicht sogar noch weitertreiben sollte.

Vielleicht würde sie sich Alicia nennen. Oder sich einen vollkommen neuen Namen und eine neue Identität überlegen. Sie könnte so tun, als wäre sie ihre Freundin Manuela.

Alice war so in Gedanken versunken, dass es einige Zeit dauerte, ehe sie merkte, dass ihr Rucksack nicht aufgetaucht war. Das war ihr noch nie passiert. Was sollte sie jetzt tun?

Ein Mann in Uniform trat auf sie zu und fragte, ob alles in Ordnung wäre. Alice war so durcheinander, dass ihr gar nicht auffiel, wie sie in den Tiefen ihres Gedächtnisses genug Schulitalienisch ausgrub, um nicht nur zu verstehen, was der Mann wollte, sondern ihm auch noch ihre Lage zu schildern.

Sie folgte seiner Wegbeschreibung zum Schalter für verloren gegangene Gepäckstücke und versuchte dabei, ein ernstes Wörtchen mit sich selbst zu reden. Der Verlust des Rucksackes war keine Katastrophe, bloß eine kleine Komplikation. Nein, eigentlich war es nicht einmal das – es war ein Geschenk. Es war die Gelegenheit, ihr neues, kompetentes und selbstbewusstes Ich auszuprobieren. Wenn sie diese kleine Hürde nicht überwinden konnte, hatte es wohl nicht viel Sinn gehabt, überhaupt hierherzukommen.

Als sie um die Ecke bog, sah sie, dass bereits einige Menschen vor dem Schalter Schlange standen, unter ihnen auch die Schacks. Hätte Alice die Schacks gesehen oder umgekehrt, wäre es vermutlich zu einem kurzen Moment des gegenseitigen Wiedererkennens gekommen, und man hätte einander gefragt, was einen nach Rom verschlug, doch das wäre bloßer Zufall und nicht in meiner Absicht oder jener der anderen Geister Roms gewesen. Es bestand keine Notwendigkeit, dass sie sich trafen. Ein Treffen hätte ganz im Gegenteil vielleicht sogar den gesamten Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst. Und daher bemerkten sie einander nicht.

Alice ließ den Blick die lange Schlange entlangschweifen, und ihr Mut sank. Die alte Alice hätte sich widerstandslos ans Ende der Reihe gestellt und Daniel angerufen, um ihn um Rat zu bitten.

Die neue Alice tat ebenfalls genau das.

Doch in dem Moment, als sie die Nummer von Daniels Büro wählte, überkam sie eine Woge des Selbsthasses, die so stark war, dass es sie vollkommen überraschte. Der Professor hatte gesagt, sie solle etwas Außergewöhnliches tun, das sie mit sich riss. Alice legte auf, bevor Daniel abheben konnte.