14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: John Sinclair Großband

- Sprache: Deutsch

10 gruselige Folgen der Kultserie zum Sparpreis in einem Band!

Mit über 300 Millionen verkauften Romanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen verkauften Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horror-Serie der Welt.

Begleite John Sinclair auf seinen gruseligen Abenteuern aus den Jahren 1978 - 1989 und ziehe mit ihm in den Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit. Erlebe mit, wie John Sinclair zum Schrecken der Finsternis wurde und die Serie Kultstatus erreichte.

Tausende Fans können nicht irren - über 640 Seiten Horrorspaß garantiert!

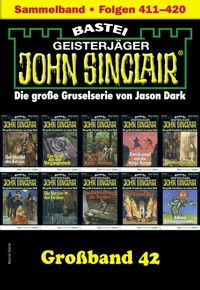

Dieser Sammelband enthält die Folgen 411 - 420.Jetzt herunterladen und losgruseln!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1381

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

BASTEI LÜBBE AG

Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben

Für die Originalausgaben:

Copyright © 2015 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2024 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Covermotiv: © Vicente B. Ballestar

ISBN: 978-3-7517-6515-2

https://www.bastei.de

https://www.sinclair.de

https://www.luebbe.de

https://www.lesejury.de

John Sinclair Großband 42

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

John Sinclair 411

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Der Herold des Satans (1. Teil)

Vorschau

John Sinclair 412

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Ein Grab aus der Vergangenheit (2. Teil)

Vorschau

John Sinclair 413

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Ich stellte die Killer-Mumien

Vorschau

John Sinclair 414

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Zweikampf um die Ninja-Krone (1. Teil)

Vorschau

John Sinclair 415

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Roboter-Grauen (2. Teil)

Vorschau

John Sinclair 416

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Im Namen der Hölle

Vorschau

John Sinclair 417

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Die Straße der Gräber

Vorschau

John Sinclair 418

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Das Richtschwert der Templer

Vorschau

John Sinclair 419

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Der Grusel-Star

Vorschau

John Sinclair 420

Cover

John Sinclair – Die Serie

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum

Aibons Schlangenzauber

Vorschau

Guide

Start Reading

Contents

John Sinclair – Die Serie

John Sinclair ist der Serien-Klassiker von Jason Dark. Mit über 300 Millionen verkauften Heftromanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horrorserie der Welt. Für alle Gruselfans und Freunde atemloser Spannung.

Tauche ein in die fremde, abenteuerliche Welt von John Sinclair und begleite den Oberinspektor des Scotland Yard im Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit.

Über dieses Buch

Der Herold des Satans (1. Teil)

sorgt auf einem Romantik-Schloss an der Loire für einiges Aufsehen. Kein leichter Fall für den sympathischen Oberinspektor, denn dieser Diener des Bösen ist unsichtbar und mit einem Fanfarenstoß kündigt er in den Gewölben des Schlosses seinen Auftritt an. Da vergeht auch einem mutigen Kämpfer wie John Sinclair das Lachen. Gegen einen unsichtbaren Gegner steht er auf aussichtslosem Posten. Dennoch stellt er sich zum Kampf. Als ihn dann auch noch eine blutgierige Werwolfmeute angreift, schließt John insgeheim mit seinem Leben ab …

Über den Autor

Jason Dark wurde unter seinem bürgerlichen Namen Helmut Rellergerd am 25. Januar 1945 in Dahle im Sauerland geboren. Seinen ersten Roman schrieb er 1966, einen Cliff-Corner-Krimi für den Bastei Verlag. Sieben Jahre später trat er als Redakteur in die Romanredaktion des Bastei Verlages ein und schrieb verschiedene Krimiserien, darunter JERRY COTTON, KOMMISSAR X oder JOHN CAMERON.

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin Verantwortlich für den Inhalt E-Book-Produktion: Jouve

ISBN 978-3-8387-3171-1

www.bastei-entertainment.de www.lesejury.de www.bastei.de

Der Herold des Satans (1. Teil)

Das Gesicht des Mannes neben mir leuchtete so bleich wie der Mond, und die Stimme des Franzosen konnte ich mit dem kühlen Windhauch vergleichen, der von der Loire zu uns herüberwehte. »In wenigen Minuten ist es soweit, John. Das kann ich Ihnen versprechen.«

»Ich hoffe es auch.«

»Keine Sorge. Mich belügt man nicht.«

Ich lächelte still in mich hinein. Der Mann neben mir hieß Gerald Gress. Er war Reporter und ein Bekannter meines Freundes Bill Conolly. Ich war nach Frankreich an die Loire gefahren, um einer bestimmten Sache nachzugehen, die in der Gegend der Romantik-Schlösser für einiges Aufsehen gesorgt hatte.

Wir warteten in Gress’Wagen, einem Peugeot 504. Geparkt hatte er das blaue Fahrzeug in einer Scheune. Von dort sah man bei Tage den Fluss und das Château Medoque, ein prächtiges Schloss. Die Nacht jedoch hatte ihr dunkles Tuch über die Landschaft gesenkt und ließ selbst die Berge verschwinden …

Der Ort hießt ebenfalls Medoque. Er war klein, die Häuser schmiegten sich an die weichen Hügelketten, und die Menschen lebten zumeist vom Tourismus.

Jetzt war allerdings Nebensaison. Auf den Bergen lag der erste Schnee. Auch in den Tälern hatte es vor einer Woche noch eine weiße Schicht gegeben, aber die war inzwischen getaut.

Gress zündete sich wieder eine Schwarze an. Er holte sie aus einer hellblauen Packung. Die vierte Zigarette innerhalb einer Stunde. Seine schmalen Finger waren nikotingelb, und als er mir die Schachtel hinhielt, schüttelte ich den Kopf.

»Nicht meine Marke.«

»Wenn Sie in Frankreich leben würden, hätten Sie sich längst daran gewöhnt.«

»Ich bin aber Engländer.«

Er ließ das Feuerzeug aufleuchten und schielte mich über die Flamme hinweg an. »Nicht Europäer?«

»Ich möchte es gern sein.«

»Dann dürfen Sie sich kein Beispiel an den Politikern nehmen.«

»Das sowieso nicht.«

Gerald Gress gehörte zu den Typen, die man als zäh, windig und neugierig umschreiben konnte. Er reichte mir gerade bis zur Schulter. Sein Gesicht erinnerte mich an zerknitterten Stoff. Sein Haar war grau, künstlich gelockt und »hinten lang«, weil es modern war. Wie eine Nadel stach die spitze Nase aus dem Gesicht des Mannes hervor. Über ihr und zur Seite weichend wölbten sich die dunklen Augenbrauen wie gebogene Balken. Gress trug seine »Berufskleidung«: Lederjacke, Cordhose, Hemd und Pullover. Natürlich durften auch die Turnschuhe mit den drei Streifen nicht fehlen.

»Gesehen hat ihn noch nie jemand, oder?«, fragte ich.

»Nein, nur gehört.«

»Woher wollen Sie wissen, dass man uns nicht reingelegt hat?«

Er zwinkerte mir zu. »Wie meinen Sie das denn?«

»Ich denke da an einen Recorder.«

Er winkte mit der Zigarette in der Hand ab. Die Asche fiel zwischen seine Beine auf den Sitz, was ihn nicht weiter kümmerte. »Nein, das habe ich schon überprüft. Keiner aus dem Ort hätte daran Interesse.«

»Dann warten wir ab.«

Gress warf einen Blick auf die Uhr. »Gleich Mitternacht. Dann kommt er wieder.«

»Sollen wir den Wagen verlassen?«

Der Franzose grinste. »Das wäre im Prinzip nicht schlecht. Es könnte aber gefährlich werden.«

Ich hob die Schultern. »Gefahr gehört zu meinem Job. Leider, muss ich oft sagen.«

»Kleiner Supermann, wie?«

»Nein, genau das Gegenteil.«

»Hat auch Bill gesagt. Er ist ein guter Typ. Ich kann mich auf sein Urteil verlassen.« Gress schnippte die Kippe aus dem Fenster. Sie fiel zu Boden und explodierte in einem Funkenregen.

Ich stieg aus. Auch Gress verließ den Wagen. Vor der Kühlerhaube trafen wir wieder zusammen.

Die alte Scheune stand außerhalb des Dorfes. Sie wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Dementsprechend verfallen sah sie auch aus. Ein Wunder, dass sie noch nicht eingestürzt war.

Wieder schaute Gress auf die Uhr. »Noch zwei Minuten bis Mitternacht.«

»Bleiben wir hier stehen?«

»Wäre nicht schlecht.«

Ich deutete nach vorn. Etwa zehn Meter weiter lief die Straße her. Mehr ein Weg, der nur stellenweise asphaltiert war. »Eigentlich könnten wir uns dort aufbauen«, schlug ich vor.

Mein Begleiter erschrak. »Sind Sie eigentlich wahnsinnig?«, fragte er. »Sie begeben sich in Gefahr.«

»Wer kommt denn dort an?«

»Das wissen wir ja nicht, aber es gibt Vermutungen, was die Familie Medoque angeht.«

Ich nickte. »All right, mein Lieber, warten wir also bis Mitternacht.«

Gress stellte den Kragen seiner Jacke hoch, als könnte ihn dieser vor irgendwelchen Gefahren schützen.

Fünf Sekunden nach Mitternacht geschah es. Da wurde die Stille plötzlich unterbrochen.

Gress stieß mich an. »Hören Sie es auch?«, wisperte er. »Ich meine …«

»Mensch, sei mal ruhig.«

»Bon. Entschuldige …«

»Schon vergeben.«

Ich drückte mich jetzt weiter vor und presste mich rechts des Scheunentores gegen die Wand.

Da lauerte ich.

Und ich hörte die Schritte. Nach rechts musste ich schauen, denn dort waren sie aufgeklungen. Die Person musste sich auf dem schmalen Weg bewegen, der sich jenseits des Dorfes in den Hügeln verlief.

Auf dem Weg war trotz des Mondlichts nichts zu erkennen. Auch Gress sah nichts. Er stand mir gegenüber. Ich hörte sein scharfes Flüstern. »Verdammt, er ist wieder nicht zu sehen.«

Der Reporter bekam von mir keine Antwort. Statt dessen wartete ich ab und konzentrierte mich voll auf die Schritte. Sie waren lauter geworden. Ich ging davon aus, dass der andere näher kam und mich irgendwann, wenn er die Richtung beibehielt, auch erreicht haben musste.

In meinem Nacken spürte ich das Kribbeln. Jeder Schritt des nicht Sichtbaren knirschte auf dem Boden, aber wir sahen niemanden. Mir drängte sich eine Frage auf: Gab es unsichtbare Menschen?

Ich hatte mal mit einem CIA-Agenten zusammengearbeitet, der sich hatte unsichtbar machen können. Auch Geister sind unsichtbar. Meine erste Vermutung, dass jemand ein Tonband ablaufen ließ, verwarf ich.

Ich starrte auf den Weg.

Den Echos nach zu urteilen, musste sich der andere mit mir auf gleicher Höhe befinden, aber ich sah ihn nicht.

»Jetzt ist er vorbei.«

Diese Bemerkung war für mich so etwas wie ein Startsignal. Ich setzte mich in Bewegung, lief dabei auch ziemlich schnell, aber noch flinker war Gress. Er erreichte mich, bevor ich noch einen Fuß auf den Weg setzen konnte. Seine Hand fiel auf meine Schulter. »Nein, Sinclair, nicht so. Warten Sie, es kommt noch etwas.«

Die Schritte entfernten sich, während wir hier herumstanden. Ich blickte Gress scharf an.

Sein faltiges Gesicht hatte sich verzogen. Der Wind spielte mit den grauen Locken und in den Augen las ich die Sorge, die sich der Mann machte. »Glauben Sie mir«, flüsterte er.

Ich war einverstanden. »Okay, folgen wir dem Unsichtbaren. Wenn er aber verschwunden ist, ohne dass ich ihn …«

»Er wird nicht verschwunden sein. Ich kenne das Spielchen. Es kommt noch einiges auf uns zu.«

Ich hatte mich überreden lassen. Wir gingen jetzt schneller. Die Schritte des Unsichtbaren waren allmählich deutlicher zu vernehmen, während wir auf Zehenspitzen gingen. Eigentlich war es verrückt, einen Unsichtbaren zu verfolgen. Ich hätte auch nicht an dessen Existenz geglaubt, wenn nicht die Schritte gewesen wären.

Wir schritten nun über buckliges Kopfsteinpflaster hinweg. Manche Steine bildeten regelrechte Stolperfallen. Entsprechend vorsichtig verhielten wir uns.

In das Dorf hinein führte der Weg in einer weiten Rechtskurve. Rechts und links der Fahrbahn standen die kleinen, sauberen Häuser. Viele Fachwerkhäuser waren darunter.

Die meisten Bewohner vermieteten Fremdenzimmer und brauchten sich in der Saison über Besuchermangel nicht zu beklagen. Es gab auch Weinbauern im Ort, die es verstanden, einen inhaltsreichen Roten zu keltern.

Ich war leider erst mit Beginn der Dämmerung eingetroffen, deshalb hatte ich die malerische Schönheit des Dorfes noch nicht genießen können.

Auf der Straße sah ich außer uns keinen Menschen. Danach fragte ich den Reporter.

»Sie alle wissen hier Bescheid, aber sie trauen sich nicht, aus den Häusern zu gehen. Sie haben Angst!«, hauchte er. »Verdammte, hündische Angst.«

»Sie auch?«

»Sinclair, ich bin ein harter Brocken, das haben sogar die Weiber gesagt. Zweimal war ich verheiratet, aber beide Frauen sind mir davongelaufen. Doch wenn ich an diesen Unsichtbaren denke, der da vor uns hergeht, rutscht mir das Herz in die Hose. Du hörst ihn, aber du siehst ihn nicht …«

»Bitte, seien Sie mal ruhig.«

Gress war nicht zu bremsen. »Dabei frage ich mich, ob er nicht uns schon längst entdeckt hat. So ein Geist kann im Dunkeln bestimmt sehen. Finden Sie nicht auch?«

Ich legte einen Zeigefinger auf meine Lippen und sah sein Nicken. »Okay, ich halte ja schon die Schnauze, aber so etwas kann einen wirklich nervös machen.«

Wir waren bereits ziemlich tief in das Dorf hineingegangen.

Alte Laternen gaben der Straße und den Hausfassaden einen romantischen Touch. Viele Mauern zeigten Malereien. Fast alle Motive beschäftigten sich mit dem Weinbau.

Und kein Mensch ließ sich blicken. Ich hatte das Gefühl, in einem Geisterdorf zu sein. Selbst die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge kamen mir fremd vor. Sie passten einfach nicht in diese Kulisse.

»Die wissen alle Bescheid«, wisperte mein Begleiter. Auch wenn sie die Schritte nicht hören, sie bleiben sicherheitshalber in ihren Buden hocken.«

Ich schaute ihn strafend an. Gress nickte mit zusammengepressten Lippen.

Hoffentlich blieb er auch ruhig.

Die Schritte hatten zwar nicht an Lautstärke zugenommen, dennoch kamen sie uns so vor, weil sie zwischen den Häusern jetzt ein Echo erzeugten.

Es passte ebenfalls zu der gesamten düsteren Atmosphäre, die hier herrschte, und ich bekam allmählich einen trockenen Mund. Vielleicht lag es an der Aufregung oder Spannung, genau wusste ich das nicht zu deuten.

Vor uns lag der Marktplatz. Das stuckverzierte Rathaus und der Brunnen lagen zentral. Drumherum gruppierten sich Bistros, Weinlokale, Restaurants – allesamt verschlossen und zur Straße hin abgedunkelt.

Nur einmal sah ich ein Gesicht. Es schaute aus einem Dachfenster, dicht unter dem Giebel. Als der Zuschauer meinen Blick bemerkte, zog er schnell die Fensterläden zu.

Und die Schritte verstummten.

Genau vor einem alten Brunnen, der eine sechseckige Form aufwies und wie graues Blei aussah.

Gerald Gress neben mir nickte, denn auch wir waren stehen geblieben. »Gleich!«, hauchte er. »Gleich passiert es. Das kann ich dir sagen.« Er bewegte hektisch die Finger. »Das ist nicht zu fassen …«

Da er von allein verstummte, hielt auch ich den Mund und harrte der Ereignisse, die dort kommen sollten.

Ich schreckte wie unter einem Schlag zusammen, als plötzlich ein greller Fanfarenstoß durch das stille Dorf hallte, gegen den düsteren Himmel schmetterte und sich auch in den vom Platz her abzweigenden Gassen verlor, wo er als Echo zwischen den Wänden wetterte.

Gress und ich rührten uns nicht. Wir standen so lange still, bis auch das letzte Echo verklungen war.

»Mann, das geht an die Nerven!«, hauchte der Reporter.

»Was passiert jetzt?«

»Lass dich überraschen!«

Der Fanfarenstoß war längst verklungen, hallte aber in meinen Ohren noch immer nach. Es hatte den Anschein, als wollte er mit meinem Trommelfell spielen.

Wir warteten. Am Rand der Straße hatten wir uns aufgebaut. Unser Blick konnte in einem schrägen Winkel den gesamten Marktplatz erfassen. Jenseits der gegenüberliegenden Hausfronten wälzte sich die Loire durch ihr Flussbett. Nur wenn man sehr genau hinhörte, war etwas vom Rauschen des Wassers zu vernehmen.

Dann hörten wir wieder Schritte.

Diesmal allerdings von mehreren Menschen. Und keinen von ihnen bekamen wir zu Gesicht. Sie alle waren unsichtbar und blieben es auch. Nur ihre heftigen Tritte und Schritte drangen an unsere Ohren.

Ich spürte meine innere Vibration und hatte mehrmals das Gefühl, von einem Windhauch oder kaltem Luftzug gestreift zu werden. Es blieb nicht bei den Schritten. Stimmen klangen auf. Manche sehr laut, obwohl wir sie nur gedämpft verstanden, als stünde eine Wand zwischen den Sprechern und den Zuhörern.

Es war mit dem normalen Verstand kaum zu fassen. Wir standen als einzig Sichtbare zwischen zahlreichen unsichtbaren Personen, die uns umgaben, sehr aufgeregt waren, durcheinander redeten und auf einen bestimmten Punkt zuliefen.

Das war der Marktplatz. Hier mussten sie sich versammeln. Ja, ich vernahm noch das Scharren der Füße, auch weinten Kinder, aber es trat allmählich Stille ein.

Ein paar Nachzügler erschienen, dann war es völlig ruhig geworden.

Diesmal war ich es, der nicht schweigen konnte. Deshalb wandte ich mich an Gress. »Sie kennen die Schau ja hier. Was läuft gleich ab?«

»Eine Rede wird gehalten.«

»Die wir hören können?«

»Genau.«

»Und was sagt der Knabe?«

»Habe ich nie richtig verstanden«, erklärte Gress. »Die Worte sind in einem sehr alten Französisch gesprochen worden. Ich bin nicht so gut oder noch nicht so alt …« Er lachte über seinen eigenen Witz und verstummte dann, als die Stimme des Unsichtbaren so plötzlich aufklang wie vorhin der Fanfarenstoß.

Okay, ich kannte die Sprache dieses Landes. Aber wenn Gress sie schon nicht verstand, würde ich auch nicht begreifen, was da gesprochen wurde. Dennoch hörte ich hin, konzentrierte mich auch und konnte wenigstens einige Brocken aufnehmen.

Ein Wort fiel mehrmals.

Loup …

Ich brauchte nicht lange nachzudenken, um zu wissen, um was es sich dabei handelte. Loup heißt nichts anders als Wolf, und Gress musste es auch gehört haben.

Ich sprach ihn darauf an.

Er nickte. »Oui, oui«, sagte er schnell. »Das habe ich auch immer mitbekommen.«

»Was kann es bedeuten?«

Gress war ärgerlich, dass ich ihn abgelenkt hatte, aber ich bekam meine Antwort. »Früher müssen hier zahlreiche Wölfe gelebt haben. Ich habe davon gelesen. Noch im letzten Jahrhundert hat man welche gesehen. Davon wird wohl bei diesem Sprecher die Rede gewesen sein, meine ich. Von den Wölfen.« Er war wieder so nervös, dass er eine Zigarette aus der Packung fischte und hastig rauchte.

Ich aber lauschte weiter. Der Unsichtbare erntete keinen Widerspruch. Die Menschen lauschten seinen Worten. Es gab keine Kommentare oder Diskussionen. Mir kam es so vor, als hätte der Sprecher seine Rolle auswendig gelernt oder würde die Worte von einem, nur für ihn sichtbaren Blatt ablesen.

Seine Stimme steigerte sich nicht, als er zum Ende seiner Rede kam. Ich wunderte mich nur darüber, dass es plötzlich so still war und er überhaupt nichts mehr sagte.

»Was passiert denn jetzt?«, wollte ich wissen.

»Er geht wieder.«

»Wohin?«

»Zurück. Wir können ihn ja verfolgen. Allein habe ich mich das nie getraut.«

Die Idee war nicht schlecht, aber auch nicht so überzeugend, dass ich zustimmte. Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Eine halbe Stunde war vergangen – oder?

Nein, meine Uhr zeigte noch immer Mitternacht.

Kalt lief es über meinen Rücken. Plötzlich hatte ich das Gefühl, in einen Wirbel Schwarzer Magie hineingeraten zu sein. Ich blickte noch einmal hin, die Zeit blieb, aber meinem Begleiter fiel dies auf.

»Was haben Sie denn?«

»Meine Uhr steht!«

Er schaute mich an, wollte erst lachen, dann schaute er auf seine. »Komisch, meine geht. Wir haben jetzt genau 0 Uhr 43. So lange hat es immer gedauert. Er wird jetzt gehen und …«

»Ja, ja, schon gut. Wird wohl ein Defekt gewesen sein.« Überzeugt davon war ich allerdings nicht.

Der Marktplatz hatte sich inzwischen wieder »geleert«. Obwohl wir nichts sahen, hatten wir die Schritte der davoneilenden Menschen gehört und vernahmen Sekunden später wieder die Tritte, denen wir auch gefolgt waren.

Der Unsichtbare ging zurück.

Wenn mich nicht alles täuschte, nahm er sogar den gleichen Weg und blieb auch in der Spur.

Gerald Gress stand neben mir wie jemand, der nicht wusste, ob er weglaufen oder stehen bleiben sollte. Er trug seine Kamera auch bei sich, aber da war nichts, das er hätte fotografieren können. Statt dessen schaute er zu, wie ich die Kette über den Kopf streifte.

»Was ist das denn?«

»Ein Kreuz.«

Gress staunte. »Das ist es also«, murmelte er. »Wirklich außergewöhnlich, Monsieur.«

»Kennen Sie es?«

»Nein, aber Bill Conolly hat davon berichtet. Sie scheinen ihm sehr zu imponieren.«

Ich winkte ab. Das Thema interessierte mich nicht mehr. Viel wichtiger war der Unsichtbare. Er befand sich mit uns ungefähr auf einer Höhe und würde uns in den nächsten Sekunden passiert haben. Das wollte ich vermeiden, da ich keine Lust hatte, hinter ihm herzurennen.

Bevor ich startete, warf ich einen letzten Blick auf das Kreuz. Es zeigte sich nicht verändert. Wie immer sah das Silber matt aus. Nichts deutete auf eine Aktivierung hin.

»Ich werde ihn stellen!«

Gress hatte die Worte verstanden. Er wollte mich davon abhalten, aber ich ließ mich nicht aus dem Konzept bringen.

Mit raumgreifenden Schritten überwand ich die Distanz zu dem Unsichtbaren. Den Brunnen hatte ich bereits passiert und wandte mich nach rechts, um ihn zu überholen.

Das war schnell geschafft.

Gress kam zögernd nach, während ich schon wieder stand und auf die Schritte lauschte.

Sie näherten sich mir.

Das Knirschen blieb in meinem Gedächtnis. Ich verglich die Lautstärke und wusste in etwa, wann der andere mich erreicht haben würde.

Vielleicht vier, fünf Meter noch …

Ich streckte mein Kreuz vor. Gress’ leiser Ruf drang an meine Ohren. Er sagte irgendetwas von aufhören, aber den Gefallen würde ich ihm nicht tun. Zuerst wollte ich den Unsichtbaren.

Ich sah ihn nicht, ich spürte ihn. Etwas rieselte über meinen Körper und zeichnete dessen Konturen genau nach. Es kam nicht von innen heraus, allein die Anwesenheit des Unsichtbaren hatte damit zu tun, und auch mein Kreuz blieb nicht mehr »stumm«. Es erwärmte sich.

Kontakt!

Es war wie ein Sturmwind. Ich bekam auf einmal keine Luft mehr, Schwindel überfiel mich. Vor mir hatten die Schritte schlagartig aufgehört. Ein helles Strahlen umgab mich, und ich hörte einen gurgelnden Laut. Hastig öffnete ich die Augen.

Das Kreuz hatte sein Ziel erreicht.

Vor mir stand der, der einmal unsichtbar gewesen war. Es war wie ein Schlag in den Magen.

Ich starrte in die hässliche Fratze eines Werwolfs!

*

Es war einfach fürchterlich. Mit diesem Wesen hätte ich nicht gerechnet. Das Monstrum trug Kleidung, die so gar nicht in diese Zeit passen wollte.

So lief man im frühen Mittelalter herum, zur Zeit der großen Schwertkämpfe und Kreuzzüge. Über das bläulich schimmernde Kettenhemd war ein rotes Wams gestreift worden. An einem Gürtelgehänge steckte die lange Scheide, in der die Schwertklinge verschwunden war, und nur der Griff schaute hervor. Die Schultern besaßen ebenfalls einen Panzer aus Eisen. Aus ihm und den Schultern wuchs der fellbedeckte Kopf des Werwolfs hervor.

Es war ein hässliches Gesicht, aber keine direkte Wolfsschnauze. Menschliche und tierische Züge hielten sich die Waage. Nur das Maul zeigte sich stark verändert. Weiß schimmerten die Reißzähne, gelblich der Geifer dazwischen.

Mehr war von seinem Kopf nicht zu sehen, denn der Rest wurde von einem Helm verdeckt. Und noch etwas fiel mir auf. Die Fanfare hatte er über seine Schulter gehängt, und seine linke Pranke umklammerte noch den Griff einer Lanze, während er in der anderen die Schriftrolle hielt, von der er vorgelesen hatte.

Er sah mich, ich sah ihn.

Wir beide sagten nichts, maßen uns mit Blicken, ich schaute direkt in seine Augen und glaubte, in den düsteren Pupillenschächten ein gelbes Leuchten zu sehen.

Noch hielt ich mein Kreuz.

Ich spürte den Kranz der Magie, aber ich wusste auch, dass ich ihn nicht mehr lange aufrechterhalten konnte, denn ich hatte meinen Talisman nicht aktiviert.

Plötzlich verschwand er!

Es geschah von einer Sekunde auf die andere. Wieder begann das Strahlen, diesmal nicht so stark, und dann war von dem Werwolf nichts mehr zu sehen.

Der Herold hatte wieder das Reich betreten, in das wir als Menschen nicht schauen konnten.

Ich stand mitten auf der Straße und kam mir vor wie ein begossener Pudel. Als ich vorging und etwas testen wollte, spürte ich weder einen Widerstand noch irgendeine Magie.

Gerald Gress kam. Er ging langsam, und seine Füße schleiften dabei über den Boden.

Ich schaute ihn an.

Gress blieb vor mir stehen und schüttelte den Kopf. »Können Sie mich mal kneifen, Sinclair?«

»Weshalb?«

»Glauben Sie denn, dass ich geträumt habe?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, es war kein Traum. Wir beide haben den Werwolf tatsächlich gesehen.«

Gress fing an zu lachen, wobei es sich bei ihm mehr wie ein Greinen anhörte. »Bin ich denn verrückt?«, fragte er. »Es gibt doch keine Werwölfe oder so was.«

»Aber auch keine Unsichtbaren!«

»Da haben Sie recht.« Er hob die Schultern und schaute über den Marktplatz, sofern das bei dieser Dunkelheit möglich war. »Und keiner hat sich gezeigt. Die Leute haben alle Angst.« Er nickte. »Ich glaube, Sinclair, die wissen Bescheid.«

»Das müsste man herausfinden.« Ich wollte noch etwas hinzufügen, schwieg aber, weil ich abermals Schritte vernommen hatte, die nur dem Werwolf gehören konnten.

Sie entfernten sich.

Gress stieß mich an. »Sollen wir nicht hinterher?«

»Weshalb?«

»Ja, ich meine, wir … wir …«

»Nein, Monsieur Gress. Ich sehe das anders. Es ist wohl besser, wenn wir hier im Ort bleiben. Der Werwolf ist nicht ohne Grund gekommen. Er hat sich als Herold betätigt, weil er eine Nachricht überbringen wollte. Eine Botschaft für die Bewohner.«

»Das kann ich mir nicht vorstellen.«

»Mit wem hätte er sonst reden sollen?«

Gress hob die Schultern. »Es ist vielleicht einfacher, als wir denken. Er ist unsichtbar. Vielleicht sind die Leute, für die diese Nachricht bestimmt war, auch nicht sichtbar. Das ist doch alles möglich, finden Sie nicht auch?«

Ich überlegte und kam zu dem Entschluss, dass Gress’Theorie gar nicht so schlecht war. Vielleicht war dieser Ort wirklich etwas Besonderes. Nur hatten wir es nch nicht herausgefunden.

»Sie haben doch mit den Leuten geredet. Was erzählte man Ihnen denn alles?«

»Wenig genug. Die Menschen sind verschlossen. Die tauen nur im Sommer auf, wenn Touristen ankommen oder man mit ihnen zur Weinprobe geht. Das habe ich auch getan. Sobald das Thema wechselte und interessant wurde, bekam ich keine Antwort. Die Angst verschloss ihnen den Mund.«

»Haben Sie denn nichts gehört?«

Er nickte. »Etwas schon, das gebe ich zu. Ein alter Weinbauer sprach davon, dass ich mich hüten sollte, den Medoques zu nahe zu kommen. Sie würden noch immer herrschen.«

»Und wer sind die Medoques?«

»Die Schlossbesitzer. Ihnen gehören auch die größten Weinberge.«

»Dann ist das Schloss also noch bewohnt.«

»Klar.«

Ich strich mein Haar zurück. »Ob man denen vielleicht einen Besuch abstatten könnte?«

»Das habe ich versucht.«

»Und?«

Gerald Gress zog die Nase hoch. »An der Treppe fingen sie mich schon ab. Da gab es Zunder. Ich bin wirklich nicht feige, aber gegen diese Leute komme ich allein nicht an.«

»Wie viele Mitglieder der Familie existieren noch?«

»Das weiß keiner so genau. Jedenfalls ranken sich um die Person der Manon Medoque die tollsten Geschichten.«

»Inwiefern?«

»Ich weiß es auch nicht. Sie soll ein Rasseweib sein, aber auch kalt und ungerecht. Sie …«

Weder er noch ich sprachen weiter, denn wir hörten plötzlich das unheimlich klingende Heulen, das von weither klang, aber schaurig durch das Dorf hallte.

Gress bekam eine Gänsehaut. »Das gibt es doch nicht!«, hauchte er.

»Haben Sie es zum ersten Mal gehört?«

»Ja.« Er räusperte sich. »Und ich frage mich auch nach dem Grund, verdammt.«

Ich schaute auf meine Uhr. Komisch, jetzt lief sie wieder. Sie zeigte genau eine Stunde nach Mitternacht an. »Die Geisterstunde war vorbei. Lief jetzt alles normal weiter?

»Haben Sie feststellen können, aus welcher Richtung das Heulen kam?«

»Nicht direkt, aber das muss schon am Fluss gewesen sein.«

»Und wo steht das Schloss?«, fragte ich.

»Wie meinen Sie?«

»Auf welcher Seite des Flusses?«

»Ach so.« Gress lachte. »Auf dieser Seite. Sie brauchen den Fluss nicht zu überqueren.«

Mich allerdings interessierte mehr die Familie, das merkte auch der Reporter. Er fragte: »Sie wollen zu den Medoques, nicht wahr?«

»Das hatte ich vor.«

»Glauben Sie tatsächlich, dass Sie dort die Lösung des Falles finden?«

»Man kann es ja versuchen.«

»Aber nicht mehr heute Nacht. Ich wäre dafür, dass wir uns aufs Ohr legen. Ihr Zimmer ist reserviert. Es liegt meinem gegenüber. Kein Superhotel, aber sauber.«

»Okay, gehen wir. Es ist nicht weit.«

Der Reporter hatte mitgedacht und ein Haus ausgesucht, das praktisch noch am Marktplatz lag. Einen Portier oder etwas Ähnliches gab es nicht. Dafür hatte sich Gress einen Türschlüssel geben lassen. Meinen Zimmerschlüssel besaß er auch schon und drückte ihn mir in die Hand.

Im Hotel war es ruhig. Auf dem schmalen Rezeptionstresen brannte nur eine schwache Kugelleuchte. Sie erhellte die kleine Halle notdürftig.

Über eine enge Treppe schritten wir in die oberen Etagen. Auch hier gab es mehr Schatten als Licht. Wenn die Stufen unter unseren Gewichten knarrten, hatte ich das Gefühl, alle, die noch hier schliefen, aufzuwecken.

Das Haus war zwar nicht breit, dafür relativ hoch. Unsere Zimmer lagen in der zweiten Etage. Der Gang war nicht viel breiter als die Treppe. Vor der dritten Tür blieb er stehen. »Also gute Nacht. Ich heiße übrigens Gerald.«

»Okay, ich bin John.«

Er hob den Arm. »Dann versuche zu schlafen und nicht von Werwölfen zu träumen.«

»Mach ich.«

Das Zimmer war tatsächlich nicht groß, aber wirklich sauber. Sogar eine Dusche gehörte dazu. Sie war in eine Nische hineingebaut worden.

Ich schaltete die Stehlampe ein, die neben dem Holzbett stand. Mein Koffer befand sich noch in Gress’Wagen. Jetzt noch einmal zurückzulaufen, hatte keinen Sinn. Ich wollte ihn am Morgen holen.

Das Fenster führte nicht zum Marktplatz hin, sondern in die Richtung, wo auch der Fluss lag.

Ich öffnete es und lehnte mich hinaus.

Kühle Luft traf mein Gesicht. Da ich aus der zweiten Etage schaute und das Haus zudem an einem Hügel gebaut war, gelang es mir, über die Dächer der meisten Häuser hinwegzublicken. Bei Tageslicht hätte ich sicherlich den Fluss sehen können, so sah ich nur mehr die dunklen Umrisse der Berge und den dunstigen Streifen davor. Es war der dünne Nebel, der über dem Wasser lag.

Das Rauschen des Flusses drang bis an meine Ohren. Ein fernes, monotones Geräusch. Bei offenem Fenster hätte es auf mich sicherlich einschläfernd gewirkt.

Vom Schloss der Medoques sah ich nichts. Auch der Werwolf war nicht mehr zu hören. Über dem gesamten Gebiet lag eine nahezu unnatürliche Stille. Vielleicht täuschte ich mich auch, aber als normale Nachtruhe wollte ich sie nicht bezeichnen. Sie kam mir irgendwie abwartend vor, als würde bald etwas passieren.

Den Mond sah ich als fast runden Fleck zwischen zwei gewaltigen, grauen Wolkenbänken. Er stand dort wie ein stummer Wächter, der alles genau beobachtete.

Die kühle Luft erfüllte das Zimmer und vertrieb den muffigen Geruch. Ich hätte mir den Ort gern einmal genauer angesehen, das jedoch musste ich verschieben.

Als ich mich zurückziehen wollte, um ins Bett zu gehen, hörte ich das Geräusch.

Diesmal waren es keine Schritte. Dafür ein kurzes, abgehackt klingendes Bellen, dem ein jaulendes Heulen folgte.

Hund oder Werwolf?

Plötzlich stand ich unter Spannung. Wieder breitete sich die zweite Haut auf meinem Rücken aus, und sie rann auch über mein Gesicht. War diese Nacht für mich noch nicht beendet?

Fast schien es so.

Plötzlich entdeckte ich den Schatten.

Schräg unter mir huschte jemand vorbei. Ob Mensch oder Tier, das war nicht genau zu erkennen, aber diese Bewegung hatte meine Neugierde angestachelt. Ich wollte mehr wissen.

Dazu musste ich nach draußen.

Noch einmal schaute ich nach, wo sich die Gasse befand. Ich merkte mir die Stelle, und mein Blick glitt auch an der Fassade des Hauses entlang nach unten.

Das sah sogar günstig aus.

Und so machte ich mich daran, aus dem Fenster zu klettern …

*

Wer das Haus gebaut hatte, wusste ich nicht. Ich war ihm jedoch im Nachhinein dankbar, dass er mit Erkern, Simsen und kleinen Vorbauten nicht gespart hatte, auf denen ich Halt finden konnte.

Das klappte bis zur ersten Etage einigermaßen gut, dann wurde es kritisch, denn ich musste den Rest springen.

Dieses Risiko ging ich ein. Die Suche nach einer bequemeren Möglichkeit hätte mich zu viel Zeit gekostet.

Ich stieß mich ab und sah im Fallen die Gasse unter mir. Hart kam ich auf, der Schwung riss mich nach vorn, sodass es mir nicht mehr gelang, mich auf den Beinen zu halten. Ich musste mich über die Schulter hinweg abrollen, aber das hatte ich oft genug trainiert und überstand es ohne Schaden zu nehmen. Die Kleidung war allerdings reif für die Reinigung.

Für einen Moment blieb ich lauschend stehen. Sicherlich hatte man mich gehört, nur erntete ich keine Reaktion.

Wo steckte der andere?

Ich rekapitulierte und kam zu dem Entschluss, dass ich die Gasse durchlaufen musste, vorbei an den alten Fassaden malerischer Weinbauernhäuser. Das Rauschen verstärkte sich zudem. Deshalb würde ich sehr bald den Fluss erreichen, wenn ich so weiterging.

Von dem Schatten sah ich nichts. Auch dann nicht, als ich den Uferweg erreichte.

Er lag höher, man konnte ihn mit einem Damm vergleichen, der nicht bewachsen war. Vor mir wälzte sich die Loire durch ihr Bett. Ein breiter Strom, über den es viele Geschichten gab. Bei der Schneeschmelze im Frühjahr führte er regelmäßig Hochwasser, jetzt allerdings wälzte er sich träge dahin.

Hatte ich mich getäuscht? War überhaupt kein Schatten vorhanden gewesen? Hatten mir meine Nerven vielleicht einen Streich gespielt? Es war alles zu vage, nicht greifbar. Ich schaute meinem Atem nach, der als Wolke vor den Lippen stand und sich mit dem vom Fluss wehenden Dunst vereinigte.

Die Sicht war hier unten ziemlich schlecht. Hinter mir lag der Ort. Seine Häuser lagen in tiefem Schweigen.

Wahrscheinlich lief ich doch einem Phantom nach und machte mich allmählich mit dem Gedanken vertraut, wieder umzukehren, als ich eine Bewegung am Ufer sah.

Bis zum Rand des Dammes lief ich vor, schaute in die Tiefe und sah die geduckt dastehende Gestalt neben einem Kahn, den sie auf den Uferkies geschoben hatte.

Der andere hatte mich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich wollte er über den Fluss, denn er löste bereits die Ruder und stemmte sich gegen das Heck, um das Boot ins Wasser zu schieben.

Ich war neugierig geworden und überwand den steilen Abgang. Meine Geräusche verrieten mich. Leider konnte ich nicht geräuschlos laufen, der andere hörte mich, hielt in seiner Tätigkeit inne und fuhr herum.

Er sah mich, ich sah ihn.

Und ich wusste Bescheid.

Das war kein Mensch, sondern ein Monstrum. Der Kopf bestand aus einer übergroßen dunklen Masse, in dessen oberer Hälfte zwei Augen funkelten. Und es war nicht der Werwolf, den ich durch mein Kreuz sichtbar gemacht hatte. Hier stand ein anderer vor mir.

Ich hatte meine Überraschung schneller überwunden als er und lief auf ihn zu.

Noch immer blieb er geduckt stehen und schaute mich starr an. Dann aber kam Bewegung in seine Gestalt. Er lief nicht weg, sondern riss mit seiner unwahrscheinlichen Kraft den Kahn hoch. Zuerst glaubte ich, dass er ihn als Deckung vor seinen Körper halten wollte, dann rannte er damit ein paar Schritte vor und schleuderte den Kahn auf mich zu.

Ich war zu lange überrascht, sodass ich erst später reagierte. Das Ducken nutzte insofern etwas, dass mich der Kahn nicht am Kopf, sondern am Rücken erwischte.

Es war ein brettharter Schlag, der mich von den Beinen holte. Für einen Moment bekam ich keine Luft. Ich lag auf dem Kies, atmete keuchend und hörte auch das scharfe Grollen des Werwolfs, der sich drehte und in die entgegengesetzte Richtung floh.

Ich rappelte mich wieder auf.

Obwohl ich bisher nur zwei dieser Bestien gesehen hatte, wurden sie allmählich zur Plage, und die wollte ich stoppen. Noch immer hatte ich Mühe mit der Atmung. Jeder Schritt versetzte den Lungenflügeln einen Stich.

Zudem schmolz der Vorsprung leider nicht, denn der Werwolf besaß andere Kräfte als ich. Er rannte nicht wie ein Mensch, mir kam er vor, als wäre er der Teufel persönlich, der mit wahren Bocksprüngen vor mir floh.

Auf dem Uferweg war es dunkel. Zwar schien der Mond, doch sein kaltes Licht konnte die langen Schatten der Finsternis nicht vertreiben, die den Weg bedeckten.

Ich holte leider nicht auf, aber der Werwolf konnte auch keinen Vorsprung gewinnen.

Er war kein Mensch und kannte das Wort Kondition nicht, aber er machte einen Fehler.

In einer huschenden Bewegung und aus vollem Lauf drehte er sich plötzlich nach links, um die steile Böschung hochzurennen. Da hatte er Pech. Der Untergrund war rutschig und zu steil.

Ich sah, wie er ins Wanken geriet und versuchte, mit rudernden Armen das Gleichgewicht wiederherzustellen. Vergeblich. Er kippte nach hinten. Mit dem Rücken zuerst schlug er auf und rollte den Hang hinab.

Aber ich hatte ihn unterschätzt. Geschmeidig wie eine Katze kam er wieder auf die Beine.

Ich war noch zu weit von ihm entfernt, als dass ich ihn hätte greifen können. Noch einmal wuchtete ich mich vor, aber die Bestie war auch diesmal schneller. Sie jagte bereits die Böschung hoch, als ich noch an deren unterem Rand stand. Und diesmal schaffte der Werwolf es. Er hatte sich weiter vorgebeugt, krallte sich mit Händen und Füßen an dem braunen Wintergras fest und kletterte so höher.

Ich ging ihm nach.

Gewarnt durch den ersten Fall der Bestie, ging ich im schrägen Winkel hoch.

Und das klappte besser.

Ich hörte ihn fauchen, denn wir hatten zur gleichen Zeit den Uferweg erreicht.

Er fuhr herum, ich ebenfalls.

Ja, er war ein Wolf und keine Mischung aus Mensch und Bestie. Dieses Wesen besaß die lange Schnauze, die gefährlichen Pranken, den mit Fell bewachsenen Körper, die Reißzähne, die er mir in den Körper schlagen wollte.

Ich ließ die Pistole stecken und zog meinen Dolch, den ich zum Glück wiederhatte.

So erwartete ich ihn.

Er sprang nicht. Auch nach fünf, sechs Sekunden geschah nichts. Der Werwolf blieb vor mir stehen, und er ging nach einer Weile sogar zurück. Schritt für Schritt, als hätte ich ihm Angst eingejagt. An meinem Kreuz konnte es nicht liegen, das hatte ich wieder verschwinden lassen. Es musste einen anderen Grund geben.

Ich folgte ihm. Und dabei ging ich schneller. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, wann ich ihn erreicht haben würde.

Den Grund seines Rückzugs sah ich nicht, den hörte ich nur. Es war ein schnelles dumpfes Tappen, vermischt mit einem hasserfüllten und gefährlichen Knurren.

Sofort blieb ich stehen, schaute an meinem Gegner vorbei und sah schon die beiden Schatten herbeieilen, die sich wie vierbeinige Phantome aus der Finsternis gelöst hatten.

Es waren zwei gefährliche und auf Mann dressierte Bluthunde!

*

Mir blieb zwar das Herz nicht stehen, aber die Gefahr wuchs mit jeder Sekunde. Die Körper der Bluthunde sahen selbst in der Dunkelheit heller aus, ich konnte ihre aufgerissenen Mäuler erkennen und die heraushängenden Zungen.

Der Erste wuchtete auf mich zu. Es war ein gewaltiger Sprung, der davon zeugte, welch eine Kraft in diesem Körper steckte. Wenn mich sein Gebiss erwischte, konnte ich einpacken, deshalb drehte ich mich nach links und rammte meinen rechten Arm in die entgegengesetzte Richtung. In der Hand hielt ich noch den Dolch. Dessen Klinge jagte tief in den Körper des Bluthunds hinein.

Das wütende Knurren veränderte sich und wurde zu einem schmerzerfüllten Jaulen, als der Hund zusammensackte, sich überrollte und mit den Pfoten um sich schlug.

Ich hatte die Klinge wieder hervorgerissen und erwartete den Angriff des zweiten. Inzwischen bekam der Werwolf Gelegenheit, sich wieder zurückzuziehen.

Laufenlassen wollte ich ihn nicht.

Meine freie Hand zuckte zur Beretta. Das war ein Fehler, denn auf diese Bewegung war der Bluthund abgerichtet. Er zögerte nicht eine Sekunde und war plötzlich da.

Diesmal konnte ich nicht ausweichen. Übergroß kam er mir vor. Sein Maul war weit aufgerissen, der Speichel klatschte mir wie warme Regentropfen ins Gesicht, und ich stieß beide Hände in die Höhe, wobei ich in einer noch den Dolch hielt.

Der auf Menschen abgerichtete Körper prallte gegen mich und riss mich von den Beinen. Ich fiel auf den Rücken.

Ich bin ein Tierfreund. Mir tut es weh, wenn eine Kreatur stirbt, doch hier konnte ich nicht anders. Um mein eigenes Leben zu retten, musste ich das Tier töten.

Bevor das Gebiss meine Kehle packen und zubeißen konnte, stieß ich das von beiden Händen geführte Messer nach oben. Die Klinge traf, warmes Blut pulste aus der Brustwunde. Mit einem Tritt beförderte ich den Bluthund zur Seite

Er blieb neben seinem Artgenossen liegen, der ebenfalls von der Klinge tödlich erwischt worden war.

Mein Gott, das hatte ich geschafft!

Innerlich zitterte ich. Ich spürte die Nervosität, mein Magen schien mit Blei gefüllt zu sein, aber ausruhen konnte ich mich nicht, denn da war noch der Werwolf.

Ich kam auf die Beine und wischte mir das Blut aus dem Gesicht.

Da sah ich die nächste Gestalt.

Sie schien aus dem Nichts gekommen zu sein, hockte auf einem Pferd, trug einen langen Umhang oder Mantel, und ich sah ein bleiches, gespentisch wirkendes Gesicht, das sich unter dem Rand eines Hutes abzeichnete.

Das konnte eine Frau sein, dachte ich, und dann wischte auch schon von der Seite her etwas auf mich zu.

Der Reiter hatte nur seine Hand bewegt, aber die lange Peitschenschnur fand genau ihr Ziel. Sie wickelte sich um meine Fußknöchel. Ein Ruck reichte, und ich lag am Boden.

Das Pferd bekam die Sporen zu spüren. Schrill wiehernd stieg es auf seine Hinterläufe und wurde dabei um die Hand gedreht. Ich wusste, was man mit mir vorhatte. Im Wilden Westen hatte man so Menschen zu Tode geschleift.

Noch hielt ich den Dolch in der Hand. Als sich die Peitschenschnur spannte und der Reiter sich in Bewegung setzen wollte, zerschnitt ich mit der scharfen Klingenseite die Schnur.

Ich hörte noch ein singendes Geräusch, gleichzeitig galoppierte das Pferd los, aber ohne mich.

Ich blieb auf dem Bauch liegen und schaute hinterher. Die Hufe hämmerten dumpf auf dem Boden. Sie rissen die Erde auf. Grassoden und Lehmklumpen flogen in die Höhe, als der Reiter im Dunkel der Nacht verschwand.

Auch den Werwolf sah ich nicht mehr. Wären nicht die beiden toten Bluthunde gewesen, hätte ich an einen Spuk glauben können. So aber musste ich mich mit der Realität abfinden.

Einige Sekunden länger als gewöhnlich blieb ich liegen, um zu Atem zu kommen. Erst dann stemmte ich mich hoch, atmete schnaufend aus und spürte erst jetzt die Schmerzen, die nicht allein meinen Rücken durchzogen, sondern sich fast überall verteilt hatten.

Schwankend und breitbeinig blieb ich stehen, das Gesicht gegen den kühlen Wind gerichtet, der wenigstens meinen Schweiß trocknen sollte. Im Hals spürte ich das trockene Gefühl, ich hatte Durst, doch mein Magen würde kaum etwas aufnehmen können, denn eine Hinterpfote des Bluthundes hatte mich dort erwischt.

Langsamer als auf dem Hinweg ging ich wieder zurück. Diesmal kletterte ich nicht durch das Fenster, sondern schlich in den schmalen Gassen umher, bis ich den leeren Marktplatz erreicht hatte.

Es war wirklich geisterhaft still. Die Menschen mussten gewusst haben, dass in dieser Nacht das Grauen unterwegs war. Sie hatten sich typisch verhalten. Um nicht selbst in Gefahr zu geraten, blieb man lieber in den Häusern.

Zum Glück hatte ich meinen Zimmerschlüssel eingesteckt, an dessen Bund auch der Schlüssel zur Haustür hing. Ich öffnete sie, lief durch die kleine stille Halle und ging zur zweiten Etage hoch.

Wer mich gesehen hätte, wäre weggelaufen, denn in meinem Gesicht klebte noch das Blut des Hundes.

Es war schon weit nach Mitternacht, aber das war mir egal. So konnte ich mich nicht hinlegen, zog meine Klamotten aus, die ebenfalls schmutzig waren und stellte mich unter die Dusche.

Das Wasser war nur lauwarm, aber es spülte mir zum Glück das Blut vom Körper.

Danach legte ich mich hin. Das Fenster hatte ich zuvor geschlossen. Als ich einschlief, begann bereits der Traum. Ich sah Hunderte von Werwölfen und Bluthunden, die um mich herum einen makabren Reigen tanzten.

Hoffentlich war das kein Omen für die nahe Zukunft …

*

Stunden später, ich lag noch im tiefen Schlaf, weckte mich das harte Klopfen an der Tür. Gerald Gress betrat mein Zimmer und stellte mir den Koffer direkt neben das Bett.

»Ist das nun ein Service?«

Ich richtete mich verschlafen auf. Meine Knochen schmerzten. Wenn ich tief durchatmete, spürte ich das Stechen in der Brust und tastete sicherheitshalber meinen Körper ab.

Gress bemerkte dies und fragte: »Hast du was, John?«

»Kaum, ich will nur schauen, ob ich ganz bin.«

»Es scheint noch alles bei dir dran zu sein.«

»Zum Glück.«

Gerald verstand mich nicht. »Was, zum Henker, ist denn los? Du machst den Eindruck, als hättest du kaum geschlafen.«

»Geschlafen habe ich gut, danke der Nachfrage, aber …« Ich stand auf und winkte ab. »Geh schon vor, wir treffen uns beim Frühstück.«

»Wie du meinst.«

Als Gress kopfschüttelnd verschwunden war, stellte ich mich wieder unter die Dusche. Diesmal war das Wasser warm. Ich rasierte mich, zog andere Kleidung an, steckte auch die Waffen ein und ging nach unten. Auf halbem Weg drang bereits Kaffeeduft in meine Nase und vor dem Frühstücksraum erwartete mich die Pensionswirtin.

Sie war eine nette Frau, ziemlich rundlich. Sie hatte eine weiße Schürze umgebunden und das grauschwarze Haar hinten zu einem Knoten gebunden.

»Ich bin Madame Dijon!«, erklärte sie mir. »Herzlich willkommen bei uns.«

»Danke sehr, Madame.« Ich reichte ihr die Hand und stellte mich ebenfalls vor. Weder sie noch ich verloren ein Wort über die vergangene Nacht. Wenn die Frau etwas bemerkt haben sollte, behielt sie es lieber für sich.

»Trinken Sie Kaffee, Monsieur Sinclair?«

»Ja, bitte.«

»Bon, ich bringe Ihnen eine Kanne. Gehen Sie schon vor.«

Ich trat über die Schwelle. Der Raum fasste vier Tische. Durch die Fenster konnte ich auf den Marktplatz schauen, wo reger Betrieb herrschte. Händler hatten ihre Stände aufgebaut, es wurde tatsächlich ein Markt abgehalten. Das Leben lief normal weiter, als wäre nichts geschehen. Für Dezember war es einfach zu warm. Eine bleiche, fahl wirkende Sonne stand am Himmel. Ihr Licht fiel auf den großen Platz und übergoss auch den Brunnen mit einem unnatürlichen Glanz.

Gerald Gress hatte sich einen Tisch am Fenster ausgesucht. Der Reporter winkte mir zu. »Ein herrlicher Tag, nicht wahr? Als wenn nichts gewesen wäre.«

»Das kannst du wohl sagen.« Ich zog meinen Stuhl heran und nahm Platz. Auf dem Tisch standen frische Croissants, Butter, Konfitüre und Käse. Die Wirtin kam mit dem Kaffee.

»So, Monsieur, ich hoffe, es wird Ihnen munden.«

»Das glaube ich schon. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, Madame.«

»Oh, vielen Dank.«

Ich schenkte mir Kaffee ein. Er war heiß und fast schwarz. Der würde wirken wie ein Herzschrittmacher.

Als ich ein Croissant aufgeschnitten hatte und Konfitüre nahm, konnte es mein Gegenüber nicht mehr länger aushalten. »Sag schon, John, was ist in der vergangenen Nacht geschehen?«

Zuerst aß und trank ich. Nach dem ersten Bissen begann ich mit meinem Bericht.

Staunend hörte Gress zu. Er hatte nicht nur die Augen weit geöffnet, auch den Mund aufgeklappt, denn für ihn war es fast unbegreiflich, das alles zu erfassen.

»Und du saugst dir da nichts aus den Fingern?«, fragte er.

Ich schüttelte den Kopf, weil ich den Mund voll hatte.

Gress zündete sich eine Zigarette an. Die brauchte er wohl auf den ersten Schreck. »Das ist ja kaum zu fassen!«, flüsterte er. »Also, ich komme da nicht mit, ehrlich. An so etwas hätte ich nie im Leben gedacht. Bluthunde – wer hat die schon?«

»Ja, wer hat sie? Weißt du es?«

»Nein.«

»Wir könnten die Wirtin fragen.«

»Wäre am besten.« Er paffte drei hastige Züge. »Und wer war die Gestalt auf dem Pferd?«

»Keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, ob ich es mit einem Mann oder einer Frau zu tun gehabt habe. Die Person war wie ein Schatten. Sie kam ebenso schnell, wie sie verschwand. Tut mir leid.«

Der Reporter nickte und dachte nach. »Wenn ich mir das alles so richtig überlege, haben wir es wahrscheinlich mit einer regelrechten Verschwörung zu tun. Oder was meinst du?«

»Kann sein. Nur von wem wurde sie angezettelt?«

Gress ließ mich erst einen Kaffee trinken, bevor er die Antwort gab. Dabei strich er mit dem Zeigefinger über die Tischdecke. »Das ist alles viel zu vage. Außerdem kenne ich mich so hier nicht aus.«

»Wir fragen die Wirtin.« Sie kam soeben herein und erkundigte sich, ob wir noch einen Wunsch hätten.

»Oui, Madame«, sagte ich, »den haben wir tatsächlich. Und zwar möchten wir eine Antwort von Ihnen haben.«

»Ja, bitte?« Sie ging einen halben Schritt zurück. Ihr Lächeln wirkte verklemmt.

»Kennen Sie jemand, der sich auf Menschen abgerichtete Bluthunde hält, Madame?«

Sie erschrak. Um Zeit zu gewinnen, wiederholte sie den letzten Teil der Frage. »Ja, Monsieur«, sagte sie dann. »Die Familie Medoque hält sich Hunde, die ihr Schloss bewachen.«

»Und die laufen frei herum?«

»Im Schlossgarten schon.«

»Waren Sie mal da?«

»Non, Monsieur«, erklärte sie fast entrüstet. »Ich doch nicht. Kaum einer aus dem Dorf darf die hohen Herrschaften besuchen. Die würden sich mit uns auch gar nicht abgeben.«

Ich musste lächeln. Die Frau vermittelte mir ein Bild aus dem letzten Jahrhundert, so obrigkeitshörig war sie.

»Dann wissen Sie auch nicht, ob die Medoques gern reiten?«, fragte ich weiter.

»Da habe ich keine Ahnung.«

»Auch nicht der Schlossherr?«

»Monsieur, ich weiß es nicht!«

Ich lächelte freundlich. »Madame, Sie wissen doch sicherlich, wer auf dem Chäteau wohnt. So etwas spricht sich im Ort herum, auch wenn die Distanz zwischen den beiden gesellschaftlichen Schichten noch so groß ist.«

Sie wand sich. Am liebsten wäre sie fortgelaufen, das verbot ihr wohl die Höflichkeit. Zudem hatte sie außer uns beiden keine anderen Gäste zu versorgen.

»Wir behalten es auch für uns, Madame!« , sagte Gress.

»Ja, da wohnen die Medoques noch. Die Herrschaft hat eine Frau. Manon Medoque. Sie ist die Herrin.«

»Und nicht verheiratet?«, fragte ich.

»Angeblich ist ihr Mann tot. Vor einigen Jahren kam er um. Ein Unfall, wie man erzählte.«

»Mehr wissen Sie nicht?«

»Nein.«

»Auch nicht, wie groß die Anzahl der auf dem Schloss lebenden Personen ist?«

»Das kann man nur schätzen.«

»Bitte, seien Sie so nett.«

»Da gibt es noch einige Verwandte. Einen Bruder, glaube ich. Und natürlich das Personal, das noch zahlreich vertreten ist.«

»Kommt Manon Medoque auch mal ins Dorf?«

»Einmal in der Woche.«

»Und wann ist das?«

»Heute.« Die Wirtin deutete auf das Fenster. »Wir haben Markt. Irgendwie lässt sie es sich nicht nehmen, ihn zu besuchen und einzukaufen. Begleitet wird sie stets von ihrem Kammerdiener.«

Ich horchte auf. »War sie schon hier?«

»Nein, Monsieur. Sie kommt gegen zehn Uhr. Ein Parkplatz wird für sie immer frei gehalten.«

Was wir da zu hören bekamen, war sehr interessant. Ich schaute auf meine Uhr, die wieder normal lief. Bis Zehn waren es noch mehr als fünfzehn Minuten.

Das musste reichen.

»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?« Die Wirtin schaute uns beide fragend an.

»Nein«, sagte ich.

Erleichterung zeichnete ihr Gesicht. Das Spiel aus Frage und Antwort war ihr doch unangenehm gewesen.

Gerald Gress zündete sich seine zweite Schwarze an. »Na, John, was sagst du?«

»Es hätte schlechter ausgehen können.«

Gress strich über seine Nase. »Wie ich dich einschätze, wirst du dem Markt einen Besuch abstatten.«

»Klar.«

»Und danach?«

»Das Schloss interessiert mich.«

Gress lachte. »Mich auch. Nur frage ich mich, ob sie uns reinlassen werden?«

»Das wird sich herausstellen.« Ich tupfte mit der Serviette meine Lippen ab und stand auf. »Los, schauen wir uns den Markt einmal genauer an. Bin gespannt, ob uns diese Manon über den Weg läuft.«

»Das glaube ich für dich mit.«

Die Wirtin stand in der kleinen Halle und sprach mit einem jungen Mädchen, das einen Kittel trug und sich Bettwäsche über einen Arm gehängt hatte. Die Kleine bedachte uns mit scheuen Blicken, im Gegensatz zu ihrer Chefin, die uns erleichtert zulächelte, als wir auf die Haustür zuschritten. Sie wünschte uns noch einen schönen Tag.

»Den werden wir wohl kaum haben«, meinte Gress und setzte seine dunkle Brille auf, weil die Sonne zu sehr blendete.

Zum ersten Mal sah ich die Umgebung bei Tageslicht. Ich beschattete mit der Hand meine Augen, blickte in die Ferne und sah die herrlichen Berge. Auf dem Gipfel lag weißer Schnee. Weiter tiefer, an den Hängen, die von der Sonne verwöhnt wurden, erkannte ich die Rebstöcke, wo der weltberühmte Loire-Wein wuchs.

Die Lese war vorbei, deshalb wirkten die Rebenwälder ziemlich kahl. Den Fluss konnte ich nicht erkennen, hörte aber das Tuten einer Schiffssirene.

Um den Marktplatz zu erreichen, mussten wir um das Haus herumgehen. Es herrschte ein großer Trubel. Die Händler hatten ihre Stände aufgebaut und boten die Waren an. Obst, Gemüse, Gewürze, Stoffe und Kleinvieh. Es wurde gefeilscht, gehandelt und gekauft. An einem Stand, wo nur Blumen verkauft wurden, blieben wir stehen. Wir befanden uns auch nicht weit von den Parkplätzen entfernt. Genau hier würde Manon Medoque eintreffen, dann konnten wir sie bereits beobachten.

Noch tat sich nichts. Wir wurden als Fremde erkannt und beobachtet. Die Blicke waren allesamt nachdenklich und ein wenig abschätzend.

Gress holte schon wieder einen Glimmstängel hervor.

»Hast du überhaupt noch eine Lunge?« , fragte ich.

»Non, ich qualme bereits auf der Leber.«

»Mach nur so weiter, dann fällst du auseinander.«

»Du nimmst mir auch jede Freude.«

Ich ging darauf nicht ein und deutete auf die Straße, die zum Marktplatz führte.

Dort schob sich ein Wagen langsam näher. Es war ein schwarzer Mercedes der gehobenen Preisklasse. Wegen der abgedunkelten Scheiben konnte ich nicht in das Fahrzeug hineinschauen, war mir aber sicher, die Schlossherrin darin zu wissen.

Der schwarze Wagen wurde tatsächlich in eine freie Parklücke hineingelenkt und rollte dort sanft aus. Ebenso sanft öffnete der Fahrer erst seine, dann die rechte Fondtür und ließ die Fahrerin aussteigen.

Auf sie konzentrierte sich mein Interesse. Es war eine sehr elegante Frau, die den Wagen verließ. Sie trug einen violetten Mantel, mehr einen Umhang, lässig über die Schultern gelegt. Der Kragen war sehr weit und wuchtig geschnitten und lief nach vorn hin in einem spitzen Ausschnitt zu. Unter dem Mantel schimmerte der Stoff eines schlicht wirkenden, grauen Kostüms. Der breitkrempige Hut passte in der Farbe dazu. Eine violette Feder stand ab wie ein gespreizter Finger. Das Haar war schwarz und streng nach hinten gekämmt, wie ich sehen konnte, als sich die Frau lässig herumdrehte.

Gress neben mir nickte anerkennend. »Mann, das ist vielleicht ein Feger. Klar, dass die Leute so eine Type nicht anzusprechen wagen.«

Welchen Adelstitel sie trug, wusste ich nicht. Jedenfalls benahm sie sich wie eine Königin, denn sie schritt hoheitsvoll daher, begleitet von ihrem Leibwächter oder Diener, einem stiernackigen Mann á la Rambo.

Als die beiden die Stände ansteuerten, schuf man ihnen respektvoll Platz. Die Menschen hier wussten, was sie einer Person wie dieser Madame schuldig waren.

»Und? Ist sie das?«, fragte mich Gress.

»Ich weiß es nicht genau. In der Nacht war es verdammt finster, und jetzt ist sie zu weit entfernt.«

»Das ist Pech.«

»Aber ich werde sie mir aus der

Nähe ansehen!«, erklärte ich. »Lass uns mal hingehen.«

»Direkt?«

»Nein, das soll wie zufällig aussehen.«

Wir schlugen einen Bogen. Gress, der wieder paffte, hielt sich dicht an meiner Seite. Er hatte die Hände in die Taschen gesteckt, die Schwarze klemmte dabei in seinem rechten Mundwinkel.

Ich fing einige Gesprächsfetzen auf und konnte feststellen, dass sich Manon Medoques Ankunft bereits herumgesprochen hatte. Die Menschen redeten über sie. Einige nannten sie respektvoll Gräfin, andere, die jüngeren, sahen in ihr eine verdammte Ausbeuterin und hochnäsige Person. Sie trauten sich aber nicht, es ihr direkt ins Gesicht zu sagen.

Der Markt war in viereckiger Form angelegt worden. Durch einen breiten Gang wurde er in zwei Hälften geteilt, und durch diesen Gang schritten auch wir.

Manon Medoque kam uns entgegen. Neben ihr schritt ihr Diener, der die Uniform eines Chauffeurs trug. Madame gab sich sehr lässig. Sie war mal hier, mal dort, nahm Obst und Gemüse in die Hand, prüfte es, um es anschließend mit einer beinahe unwilligen Geste wieder fallen zu lassen.

Die Händler sagten nichts. Auch wenn sie sich ärgerten, zeigten sie es nicht. Im Gegenteil, sie bedankten und verneigten sich noch.

Das wäre nichts für mich gewesen.

Wir näherten uns immer mehr dem ungleichen Paar. Es würde nicht mehr lange dauern, dann stießen wir zusammen.

Vor uns drückten sich die normalen Marktbesucher bereits rechts und links gegen die Stände, damit die Schlossherrin nur nicht auf die Idee kam, jemand wollte sie aufhalten.

Gress hielt sich hinter mir. Ich hörte sein Lachen. »Gleich geht es rund!«, flüsterte er.

»Meinst du?«

»Klar, wenn du nicht zur Seite weichst.«

»Das hatte ich eigentlich vor.«

Wir waren dem Diener bereits aufgefallen. Unter dem dunklen Schirm der Mütze schaute er uns scharf an. Ihm gefiel es nicht, dass wir noch keinen Platz geschaffen hatten, seine wedelnden Handbewegungen zeugten von Ärger und Ungeduld.

Einen Teufel taten wir und gingen in der Mitte des Weges weiter. Das war dem Knaben wohl noch nie untergekommen. Sein Gesicht zeigte plötzlich Erstaunen und auch Ärger. Trotz der Sonnenstrahlen, die auch ihn nicht verschonten, kam mir seine Haut grau und teigig vor. Er besaß ein fliehendes Kinn, die Augen wirkten klein, ebenso wie die Nase.

Madame hatte noch nichts bemerkt. Jedenfalls tat sie so und schaute sich auch weiterhin die Auslagen an. Bis ihr Diener plötzlich stehen blieb, weil er mich sonst gerammt hätte.

Auch ich stand.

Wir fixierten uns.

Ich las aus seinem Blick die Härte und Unnachgiebigkeit. Dann sprach er mich an. »Aus dem Weg! Ich warne nur einmal!«

»Danke. Aber wollen Sie nicht Platz schaffen?«

»Nein!« Er fügte keine weiteren Erklärungen hinzu, dafür sprach seine Herrin. »Was ist denn los, zum Teufel? Ich will weiter. Jean, schaff sie weg!«

Jean hatte bereits die rechte Hand zur Faust geballt. Bevor er jedoch zuschlagen konnte, handelte ich. Ich trat zu. Als Ziel hatte ich mir seinen rechten Lackschuh ausgesucht.

Plötzlich öffnete er den Mund und gleichzeitig auch die Faust. Ein Ächzen floss über seine Lippen. Er hob den rechten Fuß an, hinkte zur Seite und lehnte sich gegen einen Stand.

Manon Medoque konnte es nicht fassen. Sie starrte ihren Leibwächter an.

»Madame!«, sprach ich sie an.

»Was ist?«

Zum ersten Mal sahen wir uns aus der Nähe. Ich betrachtete sie aufmerksam.

War sie tatsächlich die Person, die mich in der Nacht hatte zu Tode schleifen wollen?

So genau konnte ich es nicht erkennen. Ihr Gesicht mit der straffen Haut wirkte streng und herrisch. Man konnte sie als eine herbe Schönheit bezeichnen.

»Ich möchte Sie sprechen, Madame!«

»Und?«

»Es könnte etwas länger dauern, deshalb …«

Ihr scharfes Lachen ließ mich verstummen. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich habe gesehen, wie Sie meinen Diener behandelten. Glauben Sie im Ernst, dass ich Ihnen noch eine Chance gebe, mit mir zu reden? Machen Sie den Weg frei! Und der Zwerg neben Ihnen soll auch zur Seite treten.«

Da hatte sie Gress aber empfindlich getroffen. »Madame«, sagte er grinsend und trotzdem mit ernster Stimme. »Es kommt nicht allein auf die körperliche Größe an.«

»Werden Sie nicht unverschämt.« Ihre Stimme hatte einen gefährlichen Unterton.

Jean, der die Blamage nicht auf sich hatte sitzenlassen wollen, sah sich genötigt, einzugreifen. Um an eine Waffe zu gelangen, musste er zunächst einige Knöpfe seiner uniformähnlichen Jacke öffnen, das gab mir Gelegenheit, meine eigene Pistole zu ziehen und ihn in die Mündung schauen zu lassen.

»War wohl nichts, Jean.«

Sein Arm sank nach unten. Die uns umstehenden Gaffer hielten den Atem an, aber ich wollte es nicht zu einer weiteren Konfrontation kommen lassen, deutete eine spöttische Verbeugung an und sagte: »Wir sehen uns bestimmt noch, Madame.«

»Das hoffe ich nicht.«

»Warten Sie es ab.« Dann ging ich, und Gress folgte mir auf dem Fuß. Er lachte. »Denen hast du es aber gegeben, John. Und das noch vor Zeugen. So etwas verzeihen sie dir nie.«

»Das sollen sie auch nicht.«

»Hast du sie bewusst gereizt?«

»Ja, ich will diese komische Familie ein wenig aus der Reserve locken. Mal schauen, wie sie sich benehmen.«

»Das kann auch ins Auge gehen.«

»Ich weiß.«

Wir hatten inzwischen den Platz verlassen. Gress deutete auf die offene Eingangstür eines Bistros. »Also wenn du mich fragst, könnte ich einen Schluck vertragen.«

»Gemacht.«

Wir nahmen an einem runden Tisch Platz, der direkt neben dem Fenster stand, sodass wir auch nach draußen schauen und den abgestellten Mercedes sehen konnten.

Gress hatte zwei Rote bestellt. Der Wirt brachte sie.

Gerald hob sein Glas vorsichtig an. »Auf wen oder was sollen wir trinken?«

»Nicht auf Manon.«

Er lachte meckernd. »Das habe ich mir schon gedacht. Trinken wir auf uns.«

»Einverstanden.«

Der Wein war kühl. Gress verdrehte die Augen. »Das ist der frische Beaujolais, der geht runter wie Saft, auch wenn er nicht so süß ist.« Er trank noch einmal.

Ich aber schaute aus dem Fenster, denn ich hatte Manon und ihren Leibwächter gesehen. Die beiden gingen zum Wagen. Diesmal hatten sie nichts eingekauft.

Die Frau ging normal, Jean aber humpelte. Sein Gesicht zeigte einen verbissenen Ausdruck. Beide passierten das Bistro-Fenster, und Jean entdeckte uns plötzlich.

Er blieb stehen.

Gress winkte ihm noch zu. »Lass es lieber sein«, warnte ich ihn. »Der macht dich sonst fertig.«

»Er kann’s ja versuchen.«

Jean tat nichts, aber in seinen Augen las ich den kalten Hass. Wenn es noch einmal zu einer Begegnung zwischen uns kam, würde er uns wahrscheinlich töten.

So ging er zum Wagen, öffnete seiner Herrin die Tür und stieg dann selbst ein.

Dann fuhren sie weg.

»Du kommst mir vor wie einer im Westernfilm«, sagte Gress. »Kaum in der Stadt und schon Feinde.«

»Deshalb will ich auch von hier verschwinden.«

»Ach. Und dein nächstes Ziel?«

»Ist die Höhle des Löwen. Das Schloss der Medoques …«

*

Hoffentlich war es kein zu schlechtes Zeichen für unsere Aktion, denn die Sonne verschwand hinter grauen Wolken.