1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

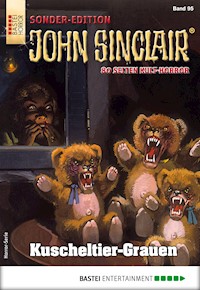

Süße Monster - aber tödlich.

Sie waren so nett anzusehen, die kleinen Kuscheltiere, die ein großer Konzern auf den Markt gebracht hatte. Wir alle konnten das Schreckliche nicht glauben, bis die niedlichen Kuscheltiere uns auf ihre Todesliste gesetzt hatten.

Da war es schon zu spät ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Kuscheltier-Grauen

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Ballestar/Norma

Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-7610-4

„Geisterjäger“, „John Sinclair“ und „Geisterjäger John Sinclair“ sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.

www.john-sinclair.de

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

John Sinclair ist der Sohn des Lichts. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis ist seine Bestimmung. Als Oberinspektor bei Scotland Yard tritt er Woche für Woche gegen Zombies, Werwölfe, Vampire und andere Höllenwesen an und begeistert weltweit eine treue Fangemeinde.

Mit der John Sinclair Sonder-Edition werden die Taschenbücher, die der Bastei Verlag in Ergänzung zu der Heftromanserie ab 1981 veröffentlichte, endlich wieder zugänglich. Die Romane, in denen es John vor allem mit so bekannten Gegnern wie Asmodina, Dr. Tod oder der Mordliga zu tun bekommt, erscheinen in chronologischer Reihenfolge alle zwei Wochen.

Lesen Sie in diesem Band:

Kuscheltier-Grauen

von Jason Dark

Als das Grauenvolle passierte, aß Cyril F. Koonz ungerührt einen Dominostein nach dem anderen. Er liebte diese Süßigkeit wegen der Geleefüllung.

Dass ein Mensch sterben sollte, störte ihn nicht. Das Leben war hart, das Geschäftsleben besonders, da mussten störende Faktoren eben ausgeschaltet werden, auch wenn es sich dabei um Menschen handelte.

Eine widerliche Moral, mit der Cyril F. Koonz leider nicht allein stand.

Auf seinem feisten Gesicht klebte das Grinsen so fest, wie die gegelten, glatten, zurückgekämmten schwarzen Haare auf dem Kopf. Dadurch sah die Stirn noch breiter aus. Rote Pickel zierten sie. Koonz hatte einen breiten Nasenrücken, der wie vom Tischler gefertigt wirkte. Aus den Löchern wuchsen kleine schwarze Härchen, die bei jedem Atemzug wie Spinnwebenreste zitterten. Der Mund wirkte wie herausgeschnitten, das Dreifachkinn verdeckte den Hals. Den massigen Oberkörper umgab ein weit geschnittener, schwarzer Anzug.

Koonz liebte die dunklen Farben – und gleichzeitig auch den Kontrast, das helle Weiß. Schwarze Anzüge und weiße, sehr teure Maßhemden, so kannte die Welt Cyril F. Koonz.

Der breite Sessel war speziell für ihn gefertigt worden. In dem weichen Leder fühlte er sich wohl. Die hohe Rückenlehne ließ sich verstellen. Hin und wieder schlief er in seinem Sessel ein.

Wieder biss er zu. Die weiche Masse quetschte zwischen seine Zähne. Die dunklen Augen in seinem Gesicht nahmen einen besonderen Glanz ein. Freude spiegelte sich in den Pupillen. Der Blick verlor von seiner eisigen Kälte.

Aus den beiden Lautsprechern drangen die Schreie. Untermalt von keuchenden Lauten, abgehackt gesprochenen Worten und den geschrienen Bitten nach Erlösung aus dem Grauen.

»Nein, nein!«, flüsterte Koonz. »Du hast deine Chance gehabt, Junge. Jetzt nicht mehr.« Er griff zum nächsten Dominostein, biss ihn durch, passte nicht auf, sodass einige Krümmel der Schokoladenglasur auf sein weißes Hemd fielen und dort dunkelbraune Flecken hinterließen, was ihn furchtbar wütend machte, weil er auf seine Kleidung sehr achtgab und sie pingelig behandelte.

Die dichten Augenbrauen zogen sich zusammen. Mit der rechten Hand griff Koonz zur Fernbedienung. Ein Druck auf den richtigen Knopf sorgte für Belebung auf dem Bildschirm.

Videokameras übertrugen das Bild und die Szenen, die er sich ansehen wollte. Bisher hatte er nur die Akustik mitbekommen. Nun sah er das Schreckliche auch.

Der Mann, der sterben sollte, hieß Akim Miller. Er war nicht besonders groß, kein Stoff, aus dem die Helden gemacht sind. Eher ein Durchschnittsmensch mit leichtem Übergewicht, verschwitztem Gesicht und ebenfalls schweißfeuchten Haaren.

Das Blut passte nicht dazu.

Es strömte aus einigen Wunden, die den Körper und auch das Gesicht des Mannes bedeckten. Bisswunden, als hätte ein Tier gegen den Hals, in die linke Wange und auch in sein rechtes Bein gehackt und dabei nicht nur den Stoff der Hose zerrissen.

Der Mann befand sich in einem normalen Zimmer. Kaum vorstellbar, dass es für ihn zur Todeszelle werden sollte. Allerdings besaß der Raum kein Fenster. Erhellt wurde er von den Deckenlampen.

Ein Sessel, jetzt umgekippt, ein Tisch, eine verschlossene Tür, ein großer Schrank und eine zerfetzte Tapete. Auf einer Couch lagen die bunten Kissen wie verstreut, und der Schrank, mehr ein Regal, war gefüllt mit Dingen, an denen sich Kinder erfreut hätten.

Plüschtiere!

Teddybären, Katzen, Hunde, Igel, kleine Ziegen und auch Schweine. Tiere, die Kinder liebten, an denen sie sich erfreuten, die ihnen Schutz gaben, mit denen sie schliefen und denen sie ihre Sorgen erzählten.

Kuscheltiere …

Harmlos, die besten Freunde, die alles mitmachten und so unheimlich lieb waren.

In der Regel jedenfalls.

Nur gibt es von jeder Regel Ausnahmen. Das hatte Akim Miller leider erlebt.

Auch jetzt wieder, als sich eines der Tiere vom Regal löste und auf ihn zuflog. Es war einer dieser hellbraunen Bären. Niedlich anzusehen mit seinen Knopfaugen, den hochstehenden Ohren, dem breiten Kopf, dem Mund – nein, dem Maul.

Weit aufgerissen war es und mit Zähnen bestückt, die wie Reißstifte wirkten. Auch hatte er keine niedlichen Knopfaugen mehr. Diese hier waren böse, die strahlten einen dumpfen Hass aus, der nur der Person galt, auf die der Bär zuflog.

Miller riss die Arme hoch. Er war froh, dass ihn nur einer angriff. Vor wenigen Minuten hatte er es schlimmer erlebt.

Der Teddy packte ihn. Biss sich fest. Die Zähne hackten durch den Hemdstoff in die Gelenke. Der Schmerz biss wie Säure. Miller schrie zornig und verzweifelt. Er bewegte hastig die Arme, schüttelte das Plüschtier ab, das wegen des Schwungs quer durch den Raum geschleudert wurde, gegen die dicke Tür prallte und von dort zu Boden fiel.

»Bestie!«, brüllte Miller. »Verfluchte Bestie!«

Er achtete nicht auf die neue Wunde an seiner Hand, sondern rannte zur Tür hin, wo der Teddybär lag. Er wollte ihn zertreten, mit harten Tritten regelrecht zermalmen, doch das Plüschtier war schneller.

Es streckte sich, sprang hoch, die kleinen Arme besaßen Finger oder Pfoten mit Krallen, die sich im Hosenstoff verhakten, zuschlugen und Miller zur Verzweiflung brachten.

Beide Hände wühlte er in den weichen Stoffkörper dieses kleinen Killertiers, bückte sich dabei und drehte dem größten Teil des Raumes den Rücken zu.

Ein schwerer Fehler.

Gleich zwei andere Teddybären lösten sich von ihren Sitzplätzen. Der erste verließ seinen Platz auf dem Regal, der zweite hatte sich hinter einem Kissen auf der Couch versteckt gehalten.

Er schleuderte es zur Seite, hüpfte von der Sitzfläche auf den Teppich und von dort mit Schwung weiter.

Teddy eins und Teddy zwei trafen sich dicht hinter dem Rücken des Mannes. Sie blieben nicht einmal eine halbe Sekunde lang mit dem Untergrund in Kontakt.

Sofort wuchteten sie wieder in die Höhe, gegen den Rücken des Mannes, von dort aus zum Hals.

Sie bissen zu.

»Ahhhhh …!« Millers Schrei zitterte durch den Raum.

Die kleinen Bestien hatten sich festgebissen, und sie bewegten sich blitzschnell von zwei verschiedenen Seiten auf seine Kehle zu, als wären sie Vampire, die Blut brauchten. Miller wusste nicht, auf welches der tödlichen Kuscheltiere er sich noch konzentrieren sollte, außerdem war es zu spät.

Die nächsten Bisse brachten ihn an den Rand des Todes. Er glaubte, dass man seinen Hals aufreißen würde, taumelte zurück und stieß gegen den umgekippten Sessel.

Rücklings fiel er über ihn hinweg.

Das war Akim Millers letzte Aktion. Das dumpfe Geräusch, mit dem der Hinterkopf auf den Teppich schlug, bekam er noch mit. Und auch die beiden Stofftiere, die jetzt auf seiner Brust hockten, während das dritte sich an seinen Beinen zu schaffen machte.

In den Knopfaugen glühte der Hass. Die aufgerissenen Mäuler versprachen den Tod, an den gefährlichen Reißzähnen klebte Millers Blut, dann stürzten sie gemeinsam vor.

Die Bisse waren tödlich!

Im Nebenraum, wo der TV-Apparat stand, schob Cyril F. Koonz soeben seinen vorletzten Dominostein zwischen die widerlich verzogenen Lippen. Er aß und genoss.

Miller war erledigt. Das hatte er sich selbst zuzuschreiben gehabt. Koonz griff mit seiner fleischigen Rechten zur Fernbedienung und schaltete das Bild ab.

Der Schirm nahm wieder seine graugrüne Farbe an. Er sah so harmlos aus. Nichts wies mehr darauf hin, welches Grauen er noch vor Sekunden gezeigt hatte.

Koonz war zufrieden. Er hustete und klaubte den letzten Würfel aus der Packung. Durch die Wärme war die Schokolade weich geworden. Es wurde Zeit, dass er den Stein aß. Genussvoll zerquetschte er ihn. Er lächelte dabei, schnaufte und streckte die Beine aus. Miller war erledigt. So würde es jedem ergehen, der sich nicht auf Koonz’ Seite stellte.

Er schob sich an seinen Schreibtisch heran und drückte auf den rot leuchtenden Knopf der Tastatur, lehnte sich zurück und wusste, dass er höchstens zehn Sekunden warten musste, bevor der Mann kam, den er sehen wollte. Er war nach acht Sekunden da. Cyril F. Koonz bezeichnete ihn als Mädchen für alles. Der Mann hieß Quinton, war zwar ein Weißer, doch seine Vorfahren hatten zahlreiche verschiedene Wurzeln. Schwarze, Chinesen, auch Araber.

Quintons Haare waren strohblond, schon fast weiß. Sie standen auf dem Kopf wie Nägel. Das Gesicht mit der braunen Haut wirkte stets unbeweglich. Nur die Augen lebten. Schmale Sicheln unter der breiten Stirn. Manchmal schimmerten die Pupillen in einem intensiven Gelb. Wer diesen Mann sah, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Roboter nicht verleugnen konnte, bekam Angst vor ihm.

Quinton trug stets Lederhandschuhe, die allerdings die Finger frei ließen. Dafür waren die Knöchel durch harten Kunststoff verstärkt worden. Auch das Outfit passte zu ihm. Viel Leder, sehr weich gegerbt, bedeckt mit Nieten und zahlreichen Taschen, deren Reißverschlüsse zugezogen waren. Was Quinton darin verbarg, war allein sein Geheimnis. Bonbons waren es bestimmt nicht.

Koonz nickte ihm zu. »Du kannst ihn abholen und wegschaffen. Er ist erledigt.«

Quinton nickte. »Sonst noch etwas?« Seine Stimme klang weich, gleichzeitig auch lauernd.

»Ja!« Koonz lächelte widerlich. »Sorge dafür, dass man ihn nicht zu schnell findet.«

»Mache ich.«

Cyril F. Koonz wusste, dass er sich auf Quinton verlassen konnte. Er schaute ihm nicht einmal nach, als er den Raum verließ. Der Boss hatte andere Sorgen.

Seufzend öffnete er eine Lade seines Schreibtisches. Aus ihr holte er einen viereckigen Gegenstand hervor.

Die neue Schachtel Dominosteine …

☆

Über Nacht war es empfindlich kühl geworden. Die Windrichtung hatte gewechselt. Die Böen wehten aus Richtung Norden in die Londoner Straßenschluchten und zwangen die Passanten in die herbstliche Kleidung hinein.

Vorbei war die Zeit der kurzen, wippenden Miniröcke, der Sonne, der Hitze, der lauen Abende und der scharfen Anmache.

Herbst in London. Das bedeutete Nebel, fallende Blätter, Regen und auch Wind.

Ich stellte den Kragen der Lederjacke hoch, als mir der Wind in den Rücken blies. Aus schmalen Augen schaute ich über die Laubengänge hinweg, die sich sechsmal an der Frontseite des sechsstöckigen Gebäudes hinzogen. In genau eingeteilten Abständen war die Rückwand unterbrochen. Die zu den Wohnungen führenden Türen sahen alle gleich aus, wenn auch einige besprüht und beschmiert waren mit Farben, Mustern und Sprüchen.

Dieses Haus stand nicht allein. Zwei weitere schoben sich in unmittelbarer Nähe in die Höhe, ein verdammtes Getto im Norden von London, fast am Stadtrand.

Kein grüner Flecken rahmte die Bauten ein, nur trockene Erde, hin und wieder von einer Insel aus Pflaster zerhackt.

In dieser Gegend gab es das Wort Hoffnung nicht. Wer hier lebte, musste sehen, wie er durchkam. Dass dies nicht immer mit legalen Mitteln geschah, lag auf der Hand. Man konnte den Bewohnern nicht einmal einen Vorwurf machen. Eher der Stadt London, die Menschen in diese Kästen hineinpferchte und sie nach außerhalb der eigentlichen Wohnbezirke abschob. Wir standen auf der Galerie in der dritten Etage. Aus der Tiefe schallte Lärm an unsere Ohren. Motorräder und Mopeds wurden gestartet. Jugendliche fuhren ihre Runden. Aggressiv, wütend auf sich und die Gesellschaft.

Die Fenster der Wohnungen hoben sich kaum vom grauen Mauerwerk ab. Hier hatte kaum jemand Lust, Hand anzulegen. Und Fremde sah man nicht gerade gern. Man stand ihnen feindlich gegenüber. Wahrscheinlich weil die Bewohner hier zu oft Besuch von Mieteintreibern bekamen und sich entsprechend wehrten.

Suko und mich schätzten sie auch so ein, denn drei von ihnen versperrten uns den Weg.

Es waren Typen, die Gewalt liebten: ein Weißer, zwei Schwarze. Irgendwie gleich gekleidet, mit Jeans, Jacken, Stirnbändern. Bärte zierten die Gesichter ebenso wie die kalten Blicke ihrer Augen.

Der Weiße trat vor. Er hatte sich eine Glatze schneiden lassen. Ich schätzte ihn auf zwanzig Jahre. »Wir können euch hier nicht gebrauchen, Stinker. Haut ab!«

Wenn es sich eben vermeiden ließ, ging ich körperlichen Auseinandersetzungen aus dem Weg. Suko dachte ähnlich. Er stand hinter mir, ich hörte sein schnaufendes Atmen und entdeckte auch hinter den gardinenlosen Scheiben der Fenster neugierige Gesichter.

Fremde waren eine Abwechslung innerhalb der tristen Alltagsbrühe. Und wenn diese Störenfriede noch mit blutigen Köpfen nach Hause geschickt wurden, umso besser.

Ich nickte dem Sprecher zu. »Wir haben aber hier zu tun. Tut mir leid, Mister.«

»Was denn?«

»Wir müssen mit jemandem sprechen.«

»Miete holen, wie?«, schnappte er.

»Nein!«

»Das sagt ihr Typen alle. Weil ihr die Hosen voll habt und vor Angst kaum gehen könnt. Eine letzte Warnung. Haut ab, sonst lernt ihr das Fliegen!« Er spreizte den Daumen der rechten Hand ab und deutete über das Gelände hinweg in die Tiefe.

»Das wäre Mord!«

»Und?«, höhnte der Glatzkopf.

»Mord an zwei Polizisten.«

Die drei Kerle lachten. »Bullen«, sagte einer der Schwarzen. »Umso besser. Es gibt zu viele von euch auf der Welt.«

»Lasst uns vorbei!«

»Nein!« Der Glatzkopf bewegte sich. Er schob seine Hand unter die mit Sprüchen bemalte Jacke aus Kunstleder. Was er da hervorholte, konnte ich nicht sehen, ein Messer würde es sicherlich sein.

Dagegen hatte ich was. Ich stieß die Rechte vor. Nicht als Faust, zwei Finger nur, gestützt von meinem ausgestreckten Daumen. Er hatte die Muskeln nicht angespannt, sein Körper war weich und nachgiebig.

Der Glatzkopf röchelte. Seine Augen hielt er weit offen, als er sich nach vorn beugte.

Genau die richtige Lage.

Der Treffer mit der Handkante trieb ihn in die Knie und gegen das graue Gitter. Keuchend und weiß im Gesicht blieb er hocken, wobei er noch Speichel hervorwürgte.

Suko schob sich an mir vorbei. Er nickte den beiden Schwarzen zu. »Ihr auch?«, fragte er.

Sie überlegten und mussten wohl etwas in Sukos Augen gelesen haben, das sie vorsichtig werden ließ, denn sie hoben die Schultern und gingen zur Seite.

Wir konnten weitergehen, waren aber nicht so dumm, ihnen die Rücken zuzuwenden.

Suko drehte sich nach zwei Schritten.

Der Totschläger war bereit, auf seinen ungeschützten Kopf niederzusausen, aber Suko war schneller.

Diesmal lernte der hinterlistige Schläger fliegen. Nicht über das Gitter hinweg, sondern parallel dazu. Mit den Hacken schleifte er über den Boden, bevor er rücklings liegen blieb und die Beine anzog.

»Du auch noch?«, fragte Suko den Dritten.

Der schob beide Arme vor. »Nein, nein, Sir. Es … es reicht mir völlig aus.«

»Das will ich meinen. Aber du kannst noch etwas gutmachen. Wo wohnt denn Miller?«

»Wie?«

»Rück schon raus damit!«

»Am Ende – zweitletzte Tür.«

»Danke, weshalb nicht gleich so?«

Suko ging schon vor, denn ich wollte noch etwas sagen. »Wenn wir zurück zu unserem Wagen kommen und finden ihn nicht mehr so vor, wie wir ihn abgestellt haben, bekommt ihr Ärger. Also gebt auf den Rover acht!«

Der Schwarze nickte.

Suko stand schon vor der Tür. Eine Klingel war nicht vorhanden. Er wollte anklopfen, was auch nicht nötig war, denn Miller öffnete uns. Ein kleiner Bursche stand vor uns. Bei ihm fielen die Ohren auf, weil sie so abstanden. Übergewicht schleppte er auch mit sich herum. Das Gesicht besaß etwas Kindliches; in den Augen lauerte noch der Schrecken. »Verdammt, ich habe Sie beobachtet. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Die hätten Sie fertiggemacht. Die terrorisieren das Haus hier.«

»Jetzt haben sie erst einmal einen Dämpfer bekommen«, sagte Suko. »Dürfen wir rein?«

»Ja, gern.«

Wir wunderten uns darüber, wie gut die beiden Zimmer eingerichtet waren. Da standen keine Apfelsinenkisten als Möbel herum, sondern Erbstücke, die damals noch stabil gebaut worden waren.

Miller erklärte uns, dass er die Einrichtung geerbt hatte.

»Das ist für Sie dann die falsche Wohngegend«, sagte ich.

»Ich habe Pech gehabt. Meine Songs will keiner mehr. Die Tantiemen laufen wie ein Wüstenfluss in der Trockenzeit. Hier halte ich mich noch über Wasser, auch wenn die Gegend beschissen ist. Was aber soll man machen, wenn man arm wird? Da passt man nicht in die Gesellschaft. Hin und wieder hat mir mein Bruder auch ein paar Pfund zugesteckt. So brauchte ich keinen Fensterkitt zu essen.«

»Sie haben Texte geschrieben?«

Miller, er hieß mit Vornamen Jason, nickte, wobei er die Hände am dünn gewordenen Stoff der Cordhose abrieb. Der Pullover, den er trug, war auch aus der Form geraten und reichte ihm schon bis zu den Kniescheiben. »Ja, ich schrieb sie für Schlagersternchen.«

»Das läuft nicht mehr?«

»Nein, die Sänger sind jetzt out.«

»Ihr Bruder?«, fragte Suko. »Kann der nichts für Sie tun?«

Miller bekam große Augen. »Hat schon mal ein Toter für Sie seine Beziehungen spielen lassen?«

»Tot?«

»Ja, man fand seine Leiche in einem Abflussrohr außerhalb der Stadt. Sie verstopfte den Durchfluss. Reiner Zufall, dass gerade an diesem Tag die Anlage kontrolliert wurde. Wenn nicht, hätte man ihn erst nach Jahren gefunden.«

Jason Millers Bruder war das Thema. Seinetwegen hatten wir ihn überhaupt besucht, denn Jason war davon überzeugt, dass sein Bruder auf furchtbare Art und Weise ums Leben gekommen war. Er hatte bei den mit uns geführten Telefongesprächen die Worte Magie und Dämonen benutzt.

Im Raum roch es nach Kaffee. Als meine Blicke die feuchten Flecke an der mit Rissen überzogenen Decke streiften, hob Jason Miller verlegen die Schultern. »Ich kann daran nichts ändern. Irgendwann wird sie einmal zusammenbrechen. Sie haben sich eine gute Zeit ausgesucht. Später tanzt in diesem Bau der Teufel.« Er lachte. »Aber ich will mich nicht beschweren. Irgendwann packe ich es, dann lande ich wieder einen Hit. Bitte, nehmen Sie doch Platz, auf die Möbel bin ich stolz.«

Das konnte er auch. Nur schade, dass dermaßen wertvolle Erbstücke in einer Bude wie dieser standen. Zwei Zimmer gehörten zur Wohnung. Der Schlaf- und Wohnraum, dann eine winzige Küche mit einem Waschbecken. Dusche und Toilette befanden sich auf dem Gang.

»Kaffee, die Gentlemen?«

Der Geruch hatte uns schon angeregt, deshalb stimmten wir gern zu. Jason Miller servierte ihn. Wieder kamen wir aus dem Staunen nicht heraus, als wir das Porzellan näher betrachteten.

»Meißen?«, fragte ich.

»Ja«, erwiderte er stolz. Er schenkte ein. »Bevor Sie noch etwas fragen, Mr. Sinclair, muss ich Ihnen sagen, dass ich dieses Porzellan nicht verkaufen werde. Lieber hause ich in einer Höhle, wobei ich mich frage, wo der Unterschied zwischen ihr und meiner Wohnung besteht?«

Auch der Kaffee überzeugte uns. Selbst Suko, ein Tee-Fan, genoss ihn sichtlich.

Bevor Jason Miller anfing zu berichten, nickte er vor sich hin. »Mein Bruder ist tot«, sagte er. »Man fand ihn in diesem verdammten Abflussrohr. Er wurde ermordet. Das, Gentlemen nehme ich noch alles hin. Nur die Art und Weise, wie er ums Leben gekommen ist, kann ich nicht übersehen. Man muss ihn gefoltert haben, glaube ich. Ich habe seinen Körper gesehen. Er war voller Wunden.«

»Welcher Art?«, fragte Suko.

»Bisswunden.«

»Von Tieren also?«

»Es sieht so aus.«

»Und was sagten unsere Kollegen?«

Miller hob die Schultern und schaute mich an. »Sie standen oder stehen vor einem Rätsel, das gaben sie selbst zu. Sie konnten sich nicht erklären, woher die Bisswunden stammten. Der Arzt war der Meinung, dass ein Tier sie ihm beigebracht haben könnte. Ein Marder, eine Katze, was weiß ich nicht alles.«