Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Memoir voller „Herz, Humor und Intelligenz“ (Joshua Cohen) – Menachem Kaiser begibt sich auf Schatzsuche und findet sein Familienerbe. Die Geschichte seiner eigenen Familie hatte den in Toronto geborenen Menachem Kaiser nicht sonderlich interessiert, ehe er nach Polen aufbrach, ins ehemalige schlesische Industriegebiet. Dort besaßen seine Vorfahren einst ein Mietshaus, das von den Nazis enteignet wurde; Versuche einer Restitution waren bisher gescheitert. Und plötzlich befindet man sich inmitten einer abenteuerlichen Ermittlung, begleitet den Erzähler zu skurrilen Schatzsuchern, durchforscht mit ihm Keller und Tunnel, läutet an fremden Türen, beauftragt eine mysteriöse Anwältin … Vergangenheit und Gegenwart kommen einander in diesem ganz und gar außergewöhnlichen Erinnerungsbuch nahe. Was bedeutet es, ein Erbe anzunehmen, und gibt es überhaupt so etwas wie historische Gerechtigkeit?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Die Geschichte seiner eigenen Familie hatte den in Toronto geborenen Menachem Kaiser nicht sonderlich interessiert, ehe er nach Polen aufbrach, ins ehemalige schlesische Industriegebiet. Dort besaßen seine Vorfahren einst ein Mietshaus, das von den Nazis enteignet wurde; Versuche einer Restitution waren bisher gescheitert.Und plötzlich befindet man sich inmitten einer abenteuerlichen Ermittlung, begleitet den Erzähler zu skurrilen Schatzsuchern, durchforscht mit ihm Keller und Tunnel, läutet an fremden Türen, beauftragt eine mysteriöse Anwältin …Vergangenheit und Gegenwart kommen einander in diesem ganz und gar außergewöhnlichen Erinnerungsbuch nahe. Was bedeutet es, ein Erbe anzunehmen, und gibt es überhaupt so etwas wie historische Gerechtigkeit?

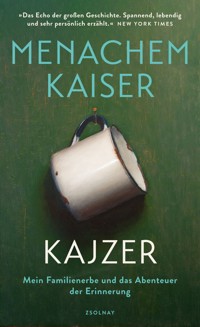

Menachem Kaiser

Kajzer

Mein Familienerbe und das Abenteuer der Erinnerung

Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer

Paul Zsolnay Verlag

Für Zaidy

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Über Menachem Kaiser

Impressum

Inhalt

Teil eins

: Małachowskiego 12

Teil zwei

: Riese

Teil drei

: Małachowskiego 34

Teil vier

: Das Ewigkeitsbuch

Dank

Anmerkungen

Teil eins

Małachowskiego 12

1

Maier Menachem Kaiser, der Vater meines Vaters, starb im April 1977. Das war acht Jahre, bevor ich geboren wurde. Ich habe ihn nicht gekannt, wir hatten keine Großvater-Enkel-Momente. Ich habe ihn nie umarmt, er hat mir nie Geschenke gemacht, von denen meine Eltern nicht begeistert waren, er hat mich nie ausgeschimpft, weil ich auf die Straße gelaufen war, oder mir gesagt, dass er mich liebt. Für mich war er der Vater, den mein Vater einmal gehabt hatte, und das war’s. Ich wusste erstaunlich wenig über ihn, viel weniger, als dem Umstand zugeschrieben werden konnte, dass unsere Lebensspannen sich nicht überschnitten. Was wusste ich eigentlich? Ich kannte die Boxenstopps im Nachruf. Ich wusste, dass er in Polen geboren war (nicht aber, in welcher Stadt); ich wusste, dass er den Krieg überlebt hatte (kannte aber kein einziges zusätzliches Detail), und ich wusste, dass er nach dem Krieg nach Deutschland gegangen war, wo er 1946 Bertha Ramras geheiratet und ein Kind bekommen hatte, meinen Onkel; dann nach New York, wo mein Vater und meine Tante geboren wurden; dann nach Toronto, wo er mit 56 Jahren an Herzversagen starb.

Das bisschen Ahnung, das ich von meinem Großvater hatte, rührte von dem her, was mein Vater mir erzählt hatte, meist am Jahrestag seines Todes, der Jahrzeit. An diesem Tag befolgten mein Vater und ich eine Routine, dieselbe in jedem Jahr, festgelegt, ritualisiert. Kurz vor Sonnenaufgang weckt mich mein Vater, und wir gehen in die Schul, wo er den Gottesdienst leitet und das Kaddisch spricht. Danach holt er ein paar Flaschen Schnaps hervor, einen Beutel mit Gebäck, einen Beutel mit Crackern. Etwa ein Dutzend Männer stehen herum, trinken ein Gläschen, essen ein wenig Gebäck und sagen zu meinem Vater: »Möge seine Neschama ein Alija haben.« Das sagen sie so, wie man einander frohe Feiertage wünscht — der Form halber, nachlässig, aber nicht lieblos. Mein Vater antwortet »Amen«, danke.

Nach der Schul fahren er und ich zum Friedhof. Der ist äußerst gepflegt, nach Zugehörigkeit zu den verschiedenen Synagogen aufgeteilt und wirkt wie ein Wohnviertel mit unscharfen Abgrenzungen und akkuraten Avenuen: Beth Emeth, Minsker, Stopnitzer, Anschel Minsk. Gesittet sogar im Jenseits, liegen Männer und Frauen separiert begraben.

Wir stellen das Auto ab und gehen zum Grab meines Großvaters, wo wir Psalmen lesen. Es gibt Psalmen für jeden Anlass. An einem Grab spricht man Kapitel 33, 16, 17, 72, 91, 104 und 130; aus dem Kapitel 119 dann, das aus 22 Abschnitten besteht, für jeden hebräischen Buchstaben einer, liest man die Verse, die dem Namen des Hingeschiedenen entsprechen. Ich lese die Psalmen sehr schnell, für mich ist das bloß eine von diesen spirituellen Aufgaben, und ich habe Übung darin, mich durch das Hebräische zu ackern. Aber wenn ich fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun, kann nirgendwohin, und so stehe ich vor dem Grab meines Großvaters, gelangweilt, aber nicht rastlos, und beobachte meinen Vater. Er sieht sehr gut aus, mit kantigem Kinn, vollem schwarzem Haar, gepflegt. Er trägt, was er immer trägt: hohe Schnürschuhe, ein weißes oder blaues Hemd mit Button-down-Kragen, eine dunkle Windjacke und eine dunkle Baseballmütze (das Logo ist ihm vollkommen egal, da könnte SWAT oder FUBU darauf stehen). Er liest die Psalmen viel langsamer als ich, langsamer sogar als in seinem üblichen Gebetstempo. Mein Vater ist ein Gewohnheitsmensch — aus Regeln und Routine bezieht er einen tiefen Trost, sogar eine Art Stärke —, und seine Intensität zeigt sich in den vorgeschriebenen Methoden. Ich weiß nicht, was mein Vater für seinen Vater empfindet, über ihn denkt. Aber was immer diese Gedanken und Empfindungen sein mögen, sie werden demonstriert, doch nicht ganz artikuliert, wenn er leise, aber nicht stumm am Grab seines Vaters betet. Er schließt seine Augen so fest, dass sich an seinen Schläfen Falten bilden. Hie und da, bei einem hebräischen Wort stockend, wird seine Stimme lauter, bricht. Mein Vater zermalmt die Worte des Psalmisten in seinem Mund. In den meisten Jahren weint er nicht, manchmal aber doch — stoische Tränen ohne Schluchzen —, und ich spähe zu ihm hin, unbehaglich, unsicher, was ich oder ob ich etwas tun soll. Heute fällt mir ein, dass dies die einzigen Anlässe waren, bei denen ich meinen Vater weinen sah.

Auf dem Grabstein steht der hebräische Name meines Großvaters, der zugleich mein offizieller Name ist: Meir Menachem Kaiser. (Meine Eltern haben auf die englische Schreibweise von »Maier« upgedatet.) Seltsam, seinen Namen auf einem Grabstein eingraviert zu sehen. Ich würde nicht sagen, es sei verstörend oder verunsichernd — ich bin noch jung, hege nicht viele Gedanken an den Tod, tiefgründig oder nicht —, es ist bloß schräg. Den restlichen Platz auf dem Grabstein nimmt ein kurzes hebräisches Gedicht ein, ein Wortspiel mit seinem Namen — »Meir« ist vom hebräischen Wort für Licht abgeleitet, Menachem vom Wort für Trost: »Das Licht (meir) unserer Augen ist von uns genommen / Wir finden keinen Trost (menachem).«

Als Gedicht ist das nichts Besonderes, aber es ist aufrichtig, geradeheraus, unprätentiös. Ich bin mir sicher, dass das Gedicht alle, die meinen Großvater kannten, berührt hat und nach wie vor berührt.

Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt; ich bin nicht tief berührt. Gefühllos bin ich nicht — an einem Grab fühlt man irgendetwas: Man fühlt die Gestalt der Traurigkeit, einen Stich des Mitgefühls, weil andere den Verlust so viszeral empfinden —, doch mein Großvater ist für mich so abstrakt wie für ihn sein Großvater, dessen Name nicht einmal mein Vater kennt. Die Abwesenheit meines Großvaters ist ein trockenes, untragisches Faktum. Dass ich seinen Namen trage, ist ein Zufall des Timings: Wäre eine meiner beiden älteren Schwestern männlich gewesen, dann hätte eben derjenige den Namen Meir Menachem erhalten, der acht Jahre lang da gehangen und auf einen Jungen gewartet hatte, auf den er fallen konnte.

Als mein Vater endlich mit den Psalmen fertig ist, nehmen er und ich jeder ein Steinchen vom Boden und legen es oben auf den Grabstein, eine Sitte, von der ich nicht weiß, woher sie kommt, aber ich nehme an, sie bedeutet: Ich war hier, ich erinnere mich. Während wir durch den und dann aus dem Friedhof fahren, spricht mein Vater — der sich aufgewühlt, schwermütig oder vielleicht einsam fühlt — über seinen Vater. Aber er sagt nicht viel, und seine Beschreibungen gehen beinahe nie über frustrierend ungenaue Gemeinplätze hinaus; fast nie gibt es Anekdoten, Zitate, Konflikte, Rückschläge, Erfolge, Angewohnheiten, Marotten, nichts, das dem toten Mann, den wir eben besucht haben, Form oder Gestalt verleihen könnte. In einem Jahr erzählte mir mein Vater, dass mein Großvater ein Gesundheitsfanatiker gewesen sei. »Er machte Yoga«, sagte Vater, »lange bevor das in Mode war. Jeden Tag ist er auf dem Kopf gestanden.« Ein anderes Jahr erzählte er, dass Großvater an Magengeschwüren gelitten und Magnesiummilch getrunken habe. Und in einem weiteren Jahr, dass mein Großvater und ich sehr ähnlich seien. Ich bat meinen Vater, das näher zu erläutern — wie genau bin ich wie Zaidy? Mein Vater schüttelte den Kopf und sagte: »Weiß nicht. Ich sehe es einfach.«

Es gibt Fotos von meinem Großvater, aber nicht viele, und die meisten sind streng komponiert und gestellt. Er ist ansehnlich, kahlköpfig, sieht gut aus im Anzug. Er hat ein breites, glattrasiertes Gesicht und Wangen, die beim Lächeln Knitterfalten bilden.

Wir wussten, dass mein Großvater aus seiner Familie der Einzige gewesen war, der den Krieg überlebt hatte, dass seine Eltern und seine Geschwister ermordet worden waren, ebenso wie beinahe alle in seiner weiteren Verwandtschaft. Aber als Wissen war dies dunkle Materie. Wir wussten nichts über sein Leben vor dem Krieg oder in der Zwischenkriegszeit. Wir wussten nicht, in welchen Konzentrationslagern er gewesen war oder wie sein Vater seinen Lebensunterhalt verdient hatte. Wir wussten nichts über seine Eltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen; mein Vater und seine beiden Geschwister — ganz zu schweigen von meiner Generation — hätten Mühe gehabt, die Namen der Geschwister meines Großvaters zu nennen; nicht einmal, wie viele es waren, hätten sie genau sagen können. Wir wussten, dass sie gestorben, hatten aber keine Ahnung, wer sie gewesen waren. Wir wussten nicht, wo oder wie sie gestorben waren. Und als dann also mein Großvater gestorben war, starben sie eine andere Art Tod.

2010 fuhr ich zum ersten Mal nach Polen, aus Gründen, die nichts mit der Familiengeschichte zu tun hatten — ich hatte gerade ein Forschungsstipendium in Litauen abgeschlossen und verbrachte Rosch Haschana in Krakau —, aber als ich dann dort war, hatte ich das Gefühl, ich sollte die Heimatorte meiner Großeltern aufsuchen. Es wirkte wie etwas, das ich tun musste. Eigentlich weniger eine Verpflichtung, eher Etikette. Ist man gerade in der Stadt, besucht man die Verwandten und sagt Hallo; ist man zur Jahrzeit des Großvaters in Toronto, besucht man sein Grab und spricht Psalmen; ist man zum ersten Mal in Polen, sucht man die Heimatorte der Großeltern auf und macht Fotos. Man fährt hin und kann für den Rest seines Lebens sagen, man sei dort gewesen.

Ich rief meinen Vater an und fragte ihn, aus welcher Stadt seine Eltern kamen. Bei seiner Mutter war er sich nicht ganz sicher (»Oświęcim, vielleicht Rzsezów?«), doch sein Vater kam definitiv aus Sosnowiec (Sosnowitz), einer großen Stadt in der Woiwodschaft Schlesien, historisch bedeutsam durch ihre Lage an der Stelle, wo das russische und preußische Reich und die Österreichisch-Ungarische Monarchie aneinandergrenzten. Ich checkte online und sah, dass sie nur siebzig Kilometer von Krakau entfernt lag; das konnte ich an einem Tag hin und zurück spielend schaffen. Ich sagte meinem Vater, ich würde hinfahren. Er meinte, das sei eine nette Idee.

Mein Vater war nie in Sosnowiec gewesen und hatte offensichtlich auch kein brennendes Bedürfnis, hinzufahren; er war ein paar Mal in Polen gewesen, auf klimatisierten Touren in Städte, Schtetl, Lager und zu den Grabstellen berühmter Rabbis, und während ich zwar nicht glaube, dass er der Heimatstadt seines Vaters bewusst auswich — hätte der Reiseführer dort angehalten, dann hätte mein Vater freudig zugestimmt —, hatte er sich doch nie bemüßigt gefühlt, selbst etwas zu organisieren. Im Großen und Ganzen schien es meinem Vater egal. Sosnowiec, das war der Ort, wo sein Vater geboren war, wo er durchgemacht hatte, was er durchgemacht hatte, so war es eben. Teilweise ist das eine Sache der Persönlichkeit: Mein Vater ist kein sentimentaler Mann, er hängt sein Herz nicht an Dinge und Orte. Aber klar ist auch, dass seine Ambivalenz gegenüber Sosnowiec bis zu einem gewissen Grad von der Zurückhaltung seines Vaters geprägt war: Wie wir mit Bedeutung, mit innerlichen und äußerlichen Gewichtungen umgehen, ist zumindest teilweise ererbt. Hätte mein Großvater oft über seine Kindheit gesprochen, hätte er sein Zuhause und seine Schule und sein Wohnviertel und das Ghetto in genauen, liebevollen und verstörenden Details beschrieben, in einer Art Nostalgie — ungebunden, abgeleitet, aber immer noch real —, dann wäre das in seine Kinder einzementiert worden. Sie hätten von Sosnowiec geträumt. Danach zu fragen, was Sosnowiec für meinen Vater bedeutete, hätte also sagen wollen, was Sosnowiec für meinen Großvater gewesen war. Eine viel schwierigere Frage.

Ich fragte meinen Vater, ob er irgendwelche wichtigen Adressen kenne, und er meinte, wahrscheinlich, er müsse einige Papiere durchsehen. Ein paar Stunden später rief er mich zurück und buchstabierte Małachowskiego 12 — dort sei, das glaube er mit ziemlicher Sicherheit zu wissen, sein Vater aufgewachsen. Mein Vater sagte auch, meinem Urgroßvater habe sogar das Gebäude gehört; nach dem Krieg habe mein Großvater vergeblich versucht, es wiederzuerlangen; vor zwanzig Jahren habe er auf Drängen meiner Großmutter die Dokumente meines Großvaters übersetzen lassen, habe einige Nachforschungen darüber unternommen, wie das Gebäude zurückzubekommen sei, doch es war alles nutzlos, alle sagten, vergiss es, es ist unmöglich oder die Mühe nicht wert. Das war interessant — ich hatte von all dem noch nie etwas gehört —, aber nebensächlich. Was mir wichtig war: Ich hatte eine Adresse. Ich hatte nun als Ziel einen bestimmten Punkt in einer bestimmten Straße und nicht eine ganze, gesichtslose Stadt: Meine Karte von Sosnowiec besaß jetzt eine Art Gedächtnis-Topographie. Wenn man seine Ursprünge aufsucht, ist die Besonderheit des Ortes wichtig. Man möchte wissen, welche Stadt, man möchte wissen, welcher Häuserblock, man möchte wissen, welche Wohnung, welches Zimmer. Man möchte es so speziell wie nur möglich haben.

Ich nahm einen Zug von Krakau nach Kattowitz, dann einen zweiten nach Sosnowiec. Vom Bahnhof ging ich in die Małachowskiego. Die Straßen waren eng, schlaglöchrig, voller kleiner, missgelaunter Autos und störrischer Straßenbahnen und überspannt von Tausenden Drähten, wie es schien. Sosnowiec, das konnte ich erkennen, war für niemanden der Lieblings-Ferienort. Sosnowiec war düster und abgefuckt und grau von Farbe und Gemüt. War ich überrascht? Ich weiß nicht. Unter amerikanischen Juden, die die alte Heimat besuchen, Kameras um den Hals und mythische Erinnerungen in den Ohren, ist es eine Art Trope geworden, von der Stadt überrascht zu sein, in der die eingewanderten Großeltern gelebt haben. (Es ist so urban! Es ist so modern!) Das ist eine verzärtelte, märchenartige, sentimentale Einbildung, aber man kann ihr schwer entkommen. Ich hatte mir zwar keine Hühner und Pferde und Bauersleute vorgestellt, hatte mir nicht vorgestellt, in der Małachowskiego 12 ein bescheidenes, aber robustes Holzhäuschen mit rauchendem Schornstein und einem Geheimkeller zu finden, aber wider Willen hat man, wenn man die polnische Heimatstadt seines Großvaters imaginiert (und wir sind darauf konditioniert, uns etwas vorzustellen), etwas Ländliches vor Augen, grün, idyllisch, altmodisch, schtetlhaft. Sosnowiec ist das ganz und gar nicht. Sosnowiec ist kein Dorf, es ist kein Schtetl, und es ist nicht malerisch. Es ist eine trostlose postindustrielle Stadt. Das gilt im Historischen, Ästhetischen und Atmosphärischen. Seit Jahrhunderten ist die vorherrschende Industrie in der Gegend der Kohleabbau, und das spürt man — die Stadt fühlt sich schmuddelig, schwer, melancholisch an. Wie ein Husten. Die Architektur ist niedrig, kleinlich, sowjetisch, Beton: Die meisten Gebäude wurden nach dem Krieg errichtet oder renoviert und sind zweckmäßig, nichts Abgerundetes, in ausgewaschenem Grau oder Beige.

Ich fand die Straße ohne Schwierigkeiten — die Małachowskiego ist eine Hauptverkehrsstraße, die das Stadtzentrum durchschneidet, an ihr liegen hauptsächlich gedrungene Wohnblocks und Verwaltungsgebäude. Nummer 12 war einer jener plumpen Wohnblocks. Er war, wie es in diesem Teil der Welt üblich ist, angebaut — genauer wäre es, ihn als das letzte Viertel des sachlichen Gebäudes zu beschreiben, das beinahe die gesamte Länge des Blocks einnimmt. Aber die Adresse des angrenzenden Abschnitts war Małachowskiego 14, die Adresse hatte mit meinem Großvater nichts zu tun und interessierte mich deshalb nicht. Nummer 12 war fünf Stockwerke hoch, zwei Reihen schmaler weißer Balkone ragten wie Rippen daraus hervor. Die Farbe war ein ausgebleichtes Beige. Es sah außerordentlich schlicht aus, wenn auch nicht ganz trostlos.

Ich stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und betrachtete die Fassade, die über die Balkone gehängte Wäsche, die kauernden Satellitenschüsseln. Weich gestimmt, mit einem Gefühl, als erlebe ich einen bedeutsamen Moment, gab ich der Geschichte meines Großvaters die Erlaubnis, sich in diesem unscheinbar aussehenden Gebäude niederzulassen. Ich versicherte mir, dass dies der Ort sein musste, wo mein Großvater aufgewachsen war. Wo sonst? Ich hatte keine anderen Adressen, also musste es hier gewesen sein. Ich machte ein paar Fotos. Passanten beäugten mich und meine Kamera misstrauisch. Ich verstand ihren Argwohn. Ich verstand, dass ich nicht hierhergehörte. Ich fühlte es. Ich war ein Außenseiter, ich war ein Tourist, so weit wie nur möglich von einem Einheimischen entfernt. Ich tanzte meinen stupiden Nostalgietanz. Der Umstand, dass ich (sozusagen) aus Sosnowiec stammte und zurückgekehrt war, bedeutete bloß, dass ich noch weniger hierhergehörte. Was ich am deutlichsten empfand, als ich da vor dem Haus meines Großvaters stand, war keine Verbindung zu diesem Ort, dieser Zeit, sondern ein Gefühl der Diskontinuität mit der Geschichte. Egal, wie wörtlich oder metaphorisch man es nehmen wollte, dies war nicht meine Heimat. Meine Großeltern hatten getan, was sie konnten, um diese Geschichte wegzuwischen. Und es war ihnen gelungen, oder? Obwohl er der Sohn einer Polin und eines Polen ist, würde mein Vater die Vorstellung, er sei Pole, lachhaft finden. Keine Sehnsucht war weitergegeben worden. Keine Samen der Nostalgie waren gesät worden.

Ein alter Mann kam aus dem Gebäude, und ich lief auf ihn zu, bedeutete ihm, die Tür offen zu halten. Als liebenswürdiger und diskreter Nachbar lächelte er und hielt die Tür auf. Innen war es trist, schummrig beleuchtet, aber nicht schmutzig oder verwahrlost. Es fühlte sich wie eine Anstalt an, feuersicher. Ich ging die Treppen hinauf und hinunter. Auf jedem Stockwerk waren vier, fünf Wohnungen, und ich sah mir jede Tür an, als könne sie sich als diejenige meines Großvaters herausstellen. Aber natürlich gab sich keine Wohnung als jene zu erkennen, in der mein Großvater achtzig Jahre zuvor aufgewachsen war. Ich hätte an einer Tür anklopfen, hätte mein Möglichstes tun können, zu erklären, wer ich sei, was ich in diesem Gebäude, an dieser Tür zu tun hatte. Aber ich fühlte mich belämmert. Schon jetzt hatte ich das Gefühl, das Haus widerrechtlich betreten zu haben. Ich war hineingegangen, war so nahe gekommen, wie es mir möglich war.

Ich ging ins Rathaus, wo eine geduldige Beamtin den Namen meines Großvaters nachschlug. Es dauerte eine Weile, bis sie es richtig hinbekam — ich hatte angenommen, der gesetzliche Name meines Großvaters würde so geschrieben wie mein eigener, und ihr einfach meinen Führerschein hingereicht —, aber schließlich holte sie ein großes, ledergebundenes Buch hervor und zeigte mir einen handschriftlichen Eintrag in prächtiger Kursivschrift, der die untere Hälfte der Seite bedeckte und die Geburt meines Großvaters verzeichnete. Maier-Mendel Kajzer (»Mendel« ist das jiddische Diminutiv von Menachem) seinen Eltern Mosche und Sura-Hena.

Dann ging ich zum Bahnhof und bestieg einen Zug. Die Abreise fühlte sich endgültig an; es gab keinen Grund, anzunehmen, dass ich jemals wieder hierherkommen würde. Warum sollte ich? Ich hatte die Stadt gesehen, aus der mein Großvater kam, ich hatte das Gebäude gesehen, in dem er aufgewachsen war, ich hatte eine handgeschriebene Geburtsurkunde aufgetrieben, ich hatte meine Fotos. Als Pilgerfahrt war das ein striktes Solounternehmen. Der einzige Grund für eine Rückkehr wäre gewesen, Antworten auf noch offene Fragen zu finden, aber ich hatte keine Fragen und verspürte kein Bedürfnis, welche zu stellen.

Jedes Jahr reisen Hunderte, ja Tausende Juden in die Städte mit den schwer auszusprechenden Namen, aus denen ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern stammten. Sie fliegen in die Ukraine, nach Polen, Litauen, Lettland, Rumänien, Ungarn, Weißrussland, sie mühen sich in ächzende Züge und überfüllte Busse, engagieren alberne Reiseführer, klopfen an die Türen der Ahnen, betteln alte Leute an, ob sie sich noch an diesen und jenen Namen erinnern, haben konfuse und bedeutsame Begegnungen mit den Einheimischen, versuchen die zusammengeflickten weitergereichten Erinnerungen auszuschmücken. Im Allgemeinen ist das eine aufregende, nervenaufreibende, emotionale Reise (wie könnte es anders sein). Es ist eine Art Erinnerungs-Safari.

Das Reiseziel ist ebenso mythisch wie geographisch. Im Zentrum dieser Familien steht eine Geschichte. Wie hat er überlebt? Wie ist sie entkommen? Was hat er durchgemacht? Die Geschichte mag teilweise bekannt sein oder sogar ganz und gar unbekannt, aber man weiß, es gibt eine Geschichte. Sie ist weniger historisch als anekdotisch: Sie ist persönlich, sie lebt. Die Nachkommen unternehmen lange Reisen, um nachzufragen, nachzubohren, nachzusehen, diese Geschichte zu berühren.

Die Heimatstadt ist bedeutsam, weil sie die Szenerie der Geschichte bildet. (Ansonsten ist sie vollkommen unwichtig, bloß eines von zehntausend Schtetln: Ich würde keine besonderen Anstrengungen unternehmen, um die polnische Heimatstadt deines Großvaters aufzusuchen.) Die normale Touristin unterwirft sich dem Ort (»Können Sie mir einen Platz empfehlen, wo man gut essen kann?«). Sie akzeptiert, zelebriert und verstärkt die Abgrenzung zwischen Einheimischem und Ausländer. Die Erinnerungstouristin hingegen ist auf einer Mission. Sie versucht dem Ort seine vergrabenen Geheimnisse abzuschmeicheln. Die Frage lautet nicht »Was ist das für ein Ort?«, sondern »Was bedeutet dieser Ort?«. Sie verwischt die Grenze zwischen Einheimischen und Fremden. Ich bin nicht von hier, aber ich bin von hier. Der Zweck der Reise ist nicht so sehr, den Ort zu erleben, als dessen Mythos zu bekräftigen, zu erhellen oder zu editieren. Die Erinnerungstouristen versuchen Geister aufzuspüren und mit ihnen zu sprechen. Manchmal gelingt es ihnen.

Dass die Nachfahren mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit den jiddischen wie den polnischen Namen der Stadt gebrauchen, stellt eine sehr passende Metapher dar.

Auf der einen Ebene ähnelt das dem genealogischen Impuls (Woher komme ich? Wer sind meine Leute?), doch tausend Mal intensiver, da ja die meisten Zweige der Familie mit erschreckender Abruptheit aufhören. Auf der anderen ist es eine Art, sich einer unbeschreiblichen Tragödie anzunähern, wenn auch nur mit einem winzigen Schritt. (Hier zeigt sich eine große, vibrierende Dissonanz: Einerseits hat dein Großvater jeden Einzelnen seiner Familienmitglieder verloren; andererseits ist seine Geschichte nichts Besonderes, beinahe klischeehaft.) Wonach suchen die Nachkommen? Manchmal ist das eindeutig. Manchmal werden die Fragen durch das Aufsuchen eines Archivs oder ein Gespräch mit einem älteren Einwohner beantwortet. Aber ich denke, oft suchen sie nach Antworten auf Fragen, von denen sie nicht wissen, wie sie sie stellen sollen, Fragen, die nicht formuliert werden können. Wer in der Nähe von Überlebenden des Holocaust aufgewachsen ist, weiß, wovon ich spreche. Falls nicht, dann versuche man sich den Versuch vorzustellen, sich in das Innenleben eines Überlebenden einzufühlen.

In den nächsten paar Jahren verbrachte ich viel Zeit in Polen, manchmal zu Recherchezwecken, manchmal bloß so, und gelegentlich erwähnte dann mein Vater das Gebäude in Sosnowiec, jene Dokumente, die im Keller Staub ansetzten. Er drängte mich, einen Blick darauf zu werfen, nachzusehen, ob da etwas sei, vielleicht könne ich etwas tun. Dass es seit dem Tag, als ich zum ersten Mal davon erfuhr, mehr als vier Jahre brauchte, bis ich sie las, lässt erkennen, wie wenig dringlich ich die Sache fand. Die Mappe lag in Toronto, im Haus meiner Eltern, und bei den paar Gelegenheiten im Jahr, wenn ich zu Besuch kam, vergaß ich immer, dass ich sie mir eigentlich ansehen sollte.

Schließlich war ich im Sommer 2015 ein paar Wochen in Krakau, und mein Vater faxte mir eine Kopie der Dokumente. Es war ein dickes Bündel, fünfzig oder sechzig Seiten, auf Polnisch, Deutsch, Englisch. Und ein wüstes Durcheinander: Originale, Durchschläge, Übersetzungen, Übersetzungen von Übersetzungen.

Nachdem ich den Ordner sortiert hatte, trat eine Geschichte zutage, allerdings eine Geschichte ohne Spannungsbogen oder Auflösung. Es herrschte nur Frustration: Zwanzig Jahre lang hatte mein Großvater versucht, den Besitz seiner Familie zurückzuerhalten oder zumindest dafür entschädigt zu werden, und zwanzig Jahre lang hatte er nichts erreicht. Der Großteil der Dokumente bestand aus den Briefen an und von Menschen und Institutionen, die ihm nicht helfen konnten oder wollten. Ein Anwalt in Sosnowiec verlangte einen beträchtlichen Vorschuss und »die Daten und Orte des Todes (Ihres Onkels und Vaters) sowie Zeugen, die diese Informationen bestätigen können«; ein absurdes, unmögliches Verlangen; mein Großvater antwortete nicht einmal. Er bat eine polnische Freundin, in den städtischen Archiven nachzusehen, ob es irgendeine Möglichkeit der Entschädigung durch die polnische oder deutsche Regierung gebe; sie schrieb zurück, sie habe keinen Zugang zu den Aufzeichnungen erhalten können, und eine Entschädigung sei ohnehin ziemlich unwahrscheinlich. Mein Großvater schrieb an einen Rabbi Brandys, Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Sosnowiec, um eine Bestätigung zu erbitten, dass ihm das Gebäude Małachowskiego 12 gehöre; Brandys antwortete kurz, »die jüdische Gemeinde ist nicht berechtigt, ein solches Dokument auszustellen«.

Die beste Chance meines Großvaters auf eine Kompensation ergab sich 1957, nachdem die US-Regierung die Foreign Claims Settlement Commission (FCSC) eingesetzt hatte, durch die Ansprüche von US-Staatsbürgern an Polen auf Besitztümer registriert wurden, die man während des Krieges enteignet hatte. Auf dem Antrag meines Großvaters zitiert er den Verlust eines Gebäudes im Wert von 58.000 Złoty, ungefähr 400 Dollar (etwa 3500 Dollar im Jahr 2020). 1960 stimmte Polen zu, 40 Millionen Dollar an Personen mit berechtigten Ansprüchen zu zahlen; zweifellos hat mein Großvater davon erfahren, zweifellos hat er sich vorgestellt, sein Antrag werde erledigt, sein Anspruch untersucht.

Aber er hörte nichts, es kam keine Bestätigung, nicht einmal eine Ablehnung. Neun Jahre, nachdem er sein Ansuchen gestellt hatte, schrieb er an einen Anwalt in New York, einen gewissen Alberti, und ersuchte ihn, sich die Sache anzusehen.

Alberti informierte meinen Großvater, dass er seinen Antrag nicht richtig, nein, tatsächlich überhaupt keinen gestellt hatte: Es gab ein anderes Formular, erst ab 1961 erhältlich, und das verlangte die FCSC. Davon hatte mein Großvater anscheinend nichts gewusst. Ich verstand nicht, wie ihm das entgangen war — die FCSC hatte die Bedingungen ausführlich bekanntgemacht, hatte sogar ein Büro in New York eröffnet, um die Ansprüche zu bearbeiten. Als er an Alberti schrieb, war es zu spät. Keine nach dem 31. Januar 1965 eingebrachten Anträge wurden mehr angenommen.

Wie enttäuscht mein Großvater gewesen sein muss. Jahrelang hatte er versucht, durch diese abseitigen Bürokratien zu navigieren, hatte vergeblich versucht, Freunde, Fremde, Anwälte einzuspannen. Und dann hatte die US-Regierung eine Gelegenheit eröffnet, hatte eine Chance geboten, zumindest teilweise für das kompensiert zu werden, was der Familie genommen worden war. Doch er hatte die Anweisungen missverstanden. Er hatte es vermasselt.

1967 ließ mein Großvater etliche der Dokumente ins Deutsche übersetzen, und er bat zwei Einwohner von Sosnowiec, eidesstattliche Erklärungen abzugeben, dass der Familie Kajzer das Haus in der Małachowskiego 12 gehört hatte; anscheinend bereitete er eine Eingabe bei einem deutschen Gericht vor. Zudem ließ er sich vom Hausverwalter Konrad Moszczeński, mit dem er in sehr sporadischem Kontakt gestanden hatte, eine notariell beglaubigte Kopie des Hypothekenregisters schicken. Es war das bei weitem juristisch relevanteste Dokument in der Mappe. Ein kurzes Stück Papier, bloß zirka zehn Zentimeter lang, unten mit einem großen Stempel des Bezirksgerichts Sosnowiec versehen, bestätigte, dass »auf Basis der Entscheidung der Hypothekarabteilung der Stadt Sosnowiec vom 22. April 1936 die notarielle Urkunde der Liegenschaft Małachowskiego 12, Katasternummer 1304, an Mosche und Sura-Hena Kajzer, ein Ehepaar, 68 Prozent, und an Schia und Gitla Kajzer, 32 Prozent, ausgehändigt wurde«. Aus irgendeinem Grund reichte mein Großvater sie nie ein, oder zumindest haben wir keinen Nachweis, dass er das tat; das ist das Ende der papierenen Spur.

Ich war unerwartet bewegt, als ich diese Dokumente las, dieser Geschichte nachging. In einem bestimmten Maß war das dem Umstand geschuldet, dass ich Worte las, die mein Großvater selbst geschrieben hatte. Worte, selbst Worte in einem Brief an einen Anwalt oder an die US-Regierung, sind wie Fußabdrücke. Aber außer dass er die Namen seiner Eltern angeführt und den Umstand enthüllt hatte, dass sie ein Textilunternehmen besessen hatten, lieferte die Akte wenige biographische Informationen. Dies war kein Tagebuch, hier gab es nichts dieser Art offener Intimität.

Und trotzdem.

Ich konnte mir die Verzweiflung meines Großvaters vorstellen, seine Enttäuschung. Ich stellte ihn mir vor in seiner rosa-weißen Küche, wie er die Briefe aufriss, mit rascherem Atem und wachsender Wut die Worte aufnahm. Wut nicht auf die Anwälte oder Rabbi Brandys oder die Kommission, sondern auf sie alle, auf alle, die ihm im Weg standen, auf jeden, der nicht helfen konnte oder wollte, auf jeden, der dies getan und zugelassen hatte, auf jene, die es unbestraft ließen, auf die Stadt Sosnowiec, auf Polen, die Deutschen, die Amerikaner, vielleicht auch auf Gott. Wie konnte er auch jene relativ geringfügige Ungerechtigkeit, sein Erbteil nicht retten zu können, nicht mit der unsagbaren Tragödie in Verbindung bringen, die ihn als einzigen Erben zurückgelassen hatte? Er war sehr hartnäckig. Mein Großvater fragte und fragte und fragte: den New Yorker Anwalt, den Anwalt in Sosnowiec, den Rabbi in Sosnowiec, die polnische Regierung, die amerikanische Regierung — alle waren freundlich und beflissen (außer dem Rabbi), aber die Antwort lautete immer Nein.

In der gesamten Akte zeigte sich mein Großvater als sachlich, unvoreingenommen. Aber man fragte sich unwillkürlich, was darunter brodelte. Was bedeutete ihm das Gebäude? War sein endloser bürokratischer Kampf ein Ersatz für einen tieferen, persönlicheren, weniger artikulierbaren Kampf? Sah mein Großvater dies als seine einzige Chance, wenigstens ein kleines bisschen Gerechtigkeit zu erlangen? Später erzählte mir mein Vater, als die Familie 1963 nach Toronto gezogen sei, habe sein Vater Ersparnisse von 50.000 Dollar mitgebracht, nach heutigem Wert etwa eine halbe Million Dollar. Ich war überrascht. Da ich einige Zeit mit jener Version meines Großvaters verbracht hatte, die aus der Akte ersichtlich war, hatte ich angenommen, er habe unter schwerer Geldnot gelitten. »Wenn Zaidy so viel Geld hatte«, fragte ich meinen Vater, »warum dann das ganze agmas nefesch wegen vierhundert Dollar?« Mein Vater sagte, er wisse es nicht.

Einen siebzig Jahre alten Anspruch auf ein trostloses Haus in Sosnowiec zu verfolgen war sentimental und unpragmatisch. Mein Vater — äußerst unsentimental und pragmatisch, ein echter Kosten-Nutzen-Typ — hatte sich bemüht, seiner Mutter zuliebe einen Blick darauf zu werfen, aber als sie dann gestorben war, hatte sich das erledigt: Sosnowiec und alles dort wurde ferne und vergessene Geschichte. Man nahm an — sofern man sich überhaupt damit befasste —, dass irgendeine Liegenschaft in einer polnischen Stadt sehr wenig Geld wert sei, sicher nicht genug, um den nötigen Zeitaufwand und die Ressourcen zu rechtfertigen, um wer weiß welche legalen Manöver in einem Land durchzuführen, das niemand verstand und dem niemand traute. Das war auch meine Einstellung gewesen.

Obwohl ich nicht weiß, wie mein Großvater den Krieg verbrachte oder wie es ihm vorher erging, ist das kein mulmiges Nichtwissen, womit ich meine, dass es sich für mich nie wie ein Geheimnis anfühlte, dass es nichts von Scham oder Trauma hatte. Ich habe in dieser Lücke nie das Pochen der Unterdrückung verspürt, obwohl es auf einer gewissen Ebene natürlich existiert — mein Großvater hat das durchgemacht, was er eben durchmachte, und seinen Kindern nie davon erzählt, aber es fühlte sich nie wie verbotenes Wissen an, nur wie verlorenes Wissen, als wäre er gestorben, ohne vorher jemandem etwas berichtet haben zu können oder bevor ihn jemand gefragt hatte. Ich weiß nicht, warum mein Großvater seinen Kindern nichts von dem erzählte, was er verloren hatte — er schützte sie, oder er schützte sich selbst, er schuf sich ein neues Leben, ich weiß es nicht. Aber was immer es auch war, seine Kinder, mein Vater und seine Geschwister, scheinen nicht gequält zu sein — mein Vater hat mir erklärt, wie normal sein Aufwachsen war, dass alle Eltern seiner Freunde Überlebende waren, dass niemand, den er kannte, Großeltern hatte —, und diese Normalität wurde weitergegeben: Für meine Geschwister, Cousins und Cousinen und für mich ist es eine undetaillierte Familiengeschichte geworden; unser Großvater war ein Überlebender, er machte das durch, was er durchmachte, es ist unser Vermächtnis, aber wir, oder zumindest ich, fühlten uns nie besonders verstört von diesem Vermächtnis. Es war einfach immer da.

Aber dann las ich die Akte, sah, wie mein Großvater mehr als zwanzig Jahre lang vergeblich versucht hatte, wiederzuerhalten, was seine Familie verloren hatte, und das war, so dachte ich, eine Gelegenheit, mir Verstörung zuzugestehen. Vielleicht war das Gebäude das Mittel, Zugang zu einer Geschichte zu erhalten, zu einer Person, die ich immer für unzugänglich, unabänderlich verschlossen gehalten hatte.

2

Jechiel, ein in Brooklyn geborener Chasside, der in Krakau lebte und seit Jahren versucht hatte, im lokalen Immobiliengeschäft Fuß zu fassen, besonders wenn es um jüdischen Besitz aus der Vorkriegszeit ging, vermittelte mir den Kontakt zu einer Anwältin, genannt »die Killerin«. »Ist sie gut?«, fragte ich. »Natürlich«, sagte Jechiel. »Sie ist doch die Killerin.«

Ich erreichte die Killerin, vereinbarte einen Termin, und ein paar Tage danach packte ich den Aktenordner ein und nahm ein Taxi zu einem großen Wohnblock im Norden von Krakau. Das Büro der Killerin im Erdgeschoss war ein einziger rechteckiger Raum mit zwei großen, aneinandergerückten Schreibtischen mit Blick zur Tür, die das Zimmer in eine H-Form pressten. An der Wand hingen die Diplome der Killerin neben ungerahmten Kätzchenpostern und einem überdimensionalen Katzenkalender.

Es war ein Mutter-Tochter-Tochter-Team. Die Killerin war in den Achtzigern und hatte ein runzliges, intelligentes, strenges Gesicht, das graue Haar war kurzgeschnitten. Sie hatte etwas Sphinxartiges — sie saß ganz still da, ausdruckslos, und sprach nur Polnisch, forsch und monoton. In zweierlei Hinsicht war sie mir unverständlich: Wir hatten keine gemeinsame Sprache, plus sie war absolut nicht zu deuten. Ihre Tochter Grazyna, höflich, geduldig, in mittleren Jahren, war ihre rechte Hand, ihre Kanzleigehilfin und unsere Übersetzerin. Die andere Tochter, Jadwiga, offensichtlich weniger wichtig für den Betrieb, saß in einer Ecke an einem alten Computer — dem einzigen Computer im Büro — und betrachtete ein Video von sich balgenden Pandas.

Sie begrüßten mich herzlich, boten mir aus einer Packung Kekse an und Orangenlimonade. Ich setzte mich, und wir machten uns an die Arbeit. Ich zeigte ihnen den Ordner, erzählte ihnen von dem Haus. Die Killerin und Grazyna blätterten die Papiere durch und kommentierten sie auf Polnisch. Sie stellten mir Fragen zur Abklärung — wer ist der, was ist das, wer lebt, wer ist tot. Ich bat sie, einige der polnisch-deutschen Dokumente zu erläutern. Die Kommunikation war, wenn schon nicht mühsam, so doch abgehackt. Grazyna sprach nie für sich selbst — jede Frage, die ich stellte, egal wie unbedeutend oder nur die Prozedur betreffend, legte sie der Killerin vor, die Grazyna ausführlich antwortete, welche dann übersetzte. So fühlte sich unsere Unterhaltung ziemlich monarchisch an.

Grazyna schob ihre Schwester vom Computer weg, öffnete Google Street View und suchte nach der Małachowskiego 12. Ich erkannte das Haus sofort wieder. »Das ist es«, sagte ich. »Oh!«, meinte Grazyna. »Super, super.« Dann versuchten sie den Marktwert zu bestimmen. Sie fragten mich, wie viele Wohnungen es auf jedem Stockwerk gebe, aber ich erinnerte mich nicht; so schätzten sie nach dem Bild auf dem Schirm: fünf Stockwerke, fünf Wohnungen per Stockwerk. Grazyna holte einen Taschenrechner heraus. Angenommen, jede Wohnung hatte im Durchschnitt siebzig Quadratmeter, das hätte für das Gebäude eine Gesamtfläche von 1750 Quadratmetern ergeben; da in der Nähe gelegene Wohnungen mit Preisen zwischen 1100 und 1600 Złoty per Quadratmeter gelistet waren, war das Gebäude zwischen 1,9 und 2,8 Millionen Złoty wert, ungefähr 430.000 bis 630.000 Dollar.

»Super«, sagte Grazyna. »Super.«

Ich grunzte.

Grazyna rief nun die Website der Stadt auf und suchte nach einer Notariatsurkunde, doch da war nichts. Sie erklärte, das sei wahrscheinlich deshalb so, weil das Gebäude seit der Zeit vor dem Krieg nicht gekauft oder verkauft worden sei; die Aufzeichnungen waren nicht aktualisiert worden. Die nichtdigitalen Unterlagen, meinte sie, seien im Rathaus in einem Bestandsbuch, das sie das »Ewigkeitsbuch« nannte. Im Moment war der Status des Hauses ungeklärt, technisch gesprochen war es ohne Besitzer: nieuregulowany stan prawny / nieustalony właściciel. Das bedeutete: ungeklärter gesetzlicher Status / Besitzer unklar. Ein zufälliges Zeugnis der Abwesenheit.

Dann konzentrierten wir uns auf meine Familie. Hatte mein Großvater irgendwelche Entschädigungen von der polnischen Regierung erhalten? Nein. Ob ich mir sicher sei — der Erhalt irgendeiner Summe bedeute nämlich, dass der Anspruch hinfällig werde. Ich sagte, soweit ich wisse, habe er niemals Geld erhalten. Meine Großmutter hatte von der deutschen Regierung eine kleine Pension. Aber nichts von der polnischen Regierung. Gut, sagten sie. Dann schienen sie anzudeuten, falls es tatsächlich Belege für das Gegenteil gebe, wäre es am besten, dass diese unbekannt blieben.

Das Nächste auf der Liste war die Anfertigung eines Familien-Stammbaums.

Wer war Ihr Großvater? Maier war mein Großvater. Wann wurde er geboren? 1921. Und wer waren seine Eltern? Mosche und Sura-Hena, wie Sie hier sehen; das ist ein Foto der Geburtsurkunde meines Großvaters. Wann wurden sie geboren? Keine Ahnung. Hatte Ihr Großvater Geschwister? Ja. Da war ein Bruder, Michoel Aaron, das weiß ich, weil mein Vater nach ihm benannt ist, und eine Schwester, ich kenne ihren Namen nicht, kann aber versuchen, es herauszufinden. Wann starb Mosche? Im Krieg. Wann starb Sura-Hena? Im Krieg. Haben Sie Ihre Totenscheine? Nein. Wann starb Michoel Aaron? Im Krieg. Wann starb seine Schwester? Im Krieg. Haben Sie Ihre Totenscheine? Nein. Hatte Mosche Geschwister? Nun, da ist Schia, er steht auf dem Grundbuchauszug, er besitzt 32 Prozent. Gibt es noch weitere? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer Mosches Eltern waren? Nein. Hatten Michoel Aaron oder die Schwester Kinder? Ich weiß es nicht. Hatte Schia Kinder? Ich weiß es nicht. Können Sie das herausfinden? Ich kann fragen, aber falls Schia, Michoel Aaron oder die Schwester Kinder hatten, dann bin ich mir so gut wie sicher, dass niemand überlebt hat. Ich hätte von ihnen erfahren. Haben Sie Ihre Totenscheine? Nein. Kennen Sie den Mädchennamen von Sura-Hena? Nein. Maier war mit wem verheiratet? Bertha Kajzer. Lebt sie noch? Nein. Haben Sie Ihren Totenschein? Nein. Und Maier ist tot? Ja. Haben Sie seinen Totenschein? Ja. Haben Sie seine Geburtsurkunde? Nein. Und Maier hatte wie viele Kinder? Drei — meinen Vater Michael, meinen Onkel Herschel und meine Tante Leah. Haben Sie deren Geburtsurkunden? Ja. Und sie werden für Sie die Vertretungsvollmacht unterschreiben? Mein Vater und meine Tante werden das tun. Aber mit dem Bruder meines Vaters könnte es schwierig werden. Es ist eine sehr komplizierte Situation. Hat Maier ein Testament hinterlassen? Ich denke, ja. Ich glaube, er hat einfach alles meiner Großmutter vermacht. Hat Ihre Großmutter ein Testament hinterlassen? Ich glaube, ja. Haben Sie Dokumente über die Namensänderung von »Kajzer« zu »Kaiser«? Ich glaube, ja.

Vielleicht als halb unbewusste Reaktion auf den vollständigen Verlust aller Verwandten, den ihre Eltern erlitten hatten, bewegten sich mein Vater und seine zwei Geschwister nie weit von der Stelle. Ganz nahe beim Haus ihrer Kindheit, wo meine Großmutter bis zu ihrem Tod 2005 lebte — meinen Großvater hatte sie um viele Jahre, ihren zweiten Ehemann Chiel um kurze Zeit überlebt —, ließen sie sich nieder und zogen ihre Kinder groß. Die ganze Familie blieb unzerstreut innerhalb eines Radius von drei Blocks. Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen und Bubby waren ein allgegenwärtiger Teil meiner Kindheit. Direkt gegenüber von unserem Haus wohnten die anderen Kaisers, Onkel Herschels Familie, die wir aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr weiß, die Kiddies nannten, und eine Straße weiter weg die Familie meiner Tante Leah, die Felds.

Auch abgesehen von der räumlichen Nähe waren die Familien außerordentlich eng verbunden. Unsere Leben waren ineinander verwoben, und Bubby, wenn auch nicht direkt eine Matriarchin (sie war zu ängstlich, zu wenig ichbezogen, zu abhängig), bildete nichtsdestotrotz das liebevolle Zentrum unseres Orbits. Wir waren eine große, lärmige Bande. In meiner Familie gab es sechs Kinder, bei den Felds fünf und bei den Kiddies sieben; ein Jahr, nachdem Herschels Frau Sheila an Brustkrebs gestorben war, heiratete er Naomi, die vier Kinder mitbrachte, und ein Jahr darauf bekamen sie dann noch eines. Cousins und Cousinen waren ein nahezu ebenso essenzieller Bestandteil meiner Kindheit wie Geschwister. Jeder hatte zumindest einen Cousin oder eine Cousine im selben Alter und damit einen natürlichen Kameraden; wir bildeten Paare, waren zu dritt, schufen kleine verschränkte Cousin-Cliquen. Bis zur High School verbrachte ich mehr Zeit mit Ari Kaiser, der eine Klasse höher, aber nur vier Monate älter war, als mit jedem anderen menschlichen Wesen. Am Sonntagmorgen machte Bubby das Frühstück, obszön buttertriefende Rühreier, für jeden, der einfach zwischen, sagen wir, sieben und zwölf Uhr vorbeikam. (Es war ein großes Vergnügen für Bubby, Kinder und Enkelkinder zu füttern — allerdings ein von Trauma und Angst durchsetztes Vergnügen: Wenn man nicht aufaß, was auf dem Teller war, weinte sie.) Man schwang sich aus dem Bett, sprach dann ein Gebet, lief die Straße runter zu Bubbys Haus. Vielleicht ging gerade ein älterer Cousin weg, wenn man hinkam. Ari Kaiser mochte eben kommen, wenn man in die Eier reinhaute, und frühstückte mit, und wenn sich Bubby zum Herd drehte, setzte sich Ari ihre enormen Brillen mit dem Plastikrahmen auf, zwinkerte mit seinen nun riesengroßen Augen und machte Bubbys akzentuierte Seufzer nach und die Art, wie sie Bubbele sagte; ich musste so lachen, dass mir der Rotz aus der Nase schoss.

Dass alle drei Familien orthodox waren, dass ihr Leben ähnlich verlief, dass sie die gleichen religiösen Vorschriften und Abläufe einhielten, erleichterte — verschärfte — die Nähe. An diesen langen, faden, endlosen Schabbes-Nachmittagen, wenn man nicht Auto oder Fahrrad fahren, keine elektronischen Geräte benutzen, keine Hausaufgaben machen darf, drifteten wir zwischen den Häusern hin und her, spielten Pingpong, Keller-Hockey, Brettspiele, futterten Häppchen, neckten die jüngeren Kinder, störten den Mittagsschlaf der Erwachsenen. Das Zuhause meiner Cousins war eine Erweiterung des meinen. Ich kannte diese Zimmer ganz genau, diese Küchen, Keller, die Schränke mit Spielsachen und Brettspielen. Ich konnte hinübergehen, wann immer ich wollte, ich konnte dort schlafen, wann immer ich wollte. Es gab so viel Cousin-Hin-und-Her zwischen den Häusern, dass niemand ein Klopfen erwartete; für den seltenen Fall, dass einmal die Tür abgeschlossen war, kannte man die Kombination oder wusste, wo der Schlüssel versteckt war.

Am Freitagabend endete das Schabbes-Mahl bei allen, wann immer es eben vorbei war, und dann machten sich alle auf zu einem der Cousins zum Nachtisch. Die Erwachsenen bildeten eine Gruppe am einen Tischende und stritten, kiebitzten, scherzten, unterhielten sich über die Thora, über Reisen, verglichen Sonderangebote bei Einkäufen. Die Kids drängten sich am anderen Ende zusammen und taten dasselbe in ihrer eigenen Tonart. Unweigerlich wurde es sehr laut — eine Streiterei oder ein Heiterkeitsausbruch am Tisch ließ bei jedem das Stimmvolumen anschwellen —, und es gab eine Menge chaotisches Hin-und-her-Gerede. Man konnte sich in Gespräche ein- und ausklinken, als wären es Fernsehkanäle.

Meine Familie und die Felds waren im Großen und Ganzen laut und clever, aber neben den Kiddies wirkten wir regelrecht schüchtern und unbeholfen. Die Kiddies waren zum Verzweifeln schnell und intelligent und äußerst stur. Das galt besonders für Onkel Herschel. Herschel hatte einen riesigen harten Bauch, trug dicke Brillen mit Plastikgestell und einen dichten dunklen Bart. Er war sehr herzlich, obwohl seine Herzlichkeit wehtun konnte: Seine Begrüßungen sahen so aus, dass er einen an der Haut unter dem Kinn ergriff und Siiißkeit! sagte; im Haus der Kiddies konnte man der Kitzelfolter unterworfen werden, wobei Herschel einen packte, auf das geschwungene Endstück des Treppengeländers setzte und so lange kitzelte, bis man zu sterben glaubte. Herschels Debattenhiebe waren legendär: Die Einzigen, die die Zähigkeit besaßen, ihm standzuhalten, waren seine Söhne, als sie einmal alt genug waren. Zu streiten war für sie ein blutiger Sport. Wir anderen sahen dann zu, bestürzt und amüsiert, wie sie endlos argumentierten, unermüdlich, brillant, über Politik, Geschichte, die Halacha, über alles und jedes. Herschel war auch der großartigste Tetris-Spieler, den ich jemals kennengelernt habe, und das, glaube ich, sagt etwas aus über seine Konzentration, Besessenheit und Sturheit.

Noch einen Absatz lang möchte ich mich mit Herschel befassen; ich möchte ein Gefühl für einen sehr komplizierten Mann vermitteln, denn jetzt nimmt die Geschichte eine Wendung. Herschel beherrschte einen großartigen rhetorischen Trick, den er bei Familienfesten einsetzte. Alle hielten sie ihre Reden, die weniger Reden waren als divrei torah: vertrackte hermeneutische Lehren, die sich aus der Bibel bedienten, dem Talmud, aus irgendeinem der Tausenden Kommentare. Dann pflegte Herschel, der Letzte in der Reihe, seine eigene vertrackte hermeneutische Lehre zu improvisieren, die sämtliche vorhergehenden kombinierte: Er verwendete alle ihre Quellen, Einsichten und Schlussfolgerungen und spulte direkt vor uns seine großartige Synthese ab.

Mitte der 1990er zerfiel die Familie. Lange Zeit wusste ich nicht, worum es bei dem Streit ging. Das Zerwürfnis, dieser Kampf, der die Familie spaltete, der meinen Vater und meine Tante auf die eine Seite und Herschel auf die andere versetzte, kam für uns Kinder sehr plötzlich und mysteriös — wir hatten keine Ahnung, was geschehen war, nur dass es etwas außerordentlich Ernstes war. Es hatte mit Geld zu tun, so viel bekamen wir mit, Anwälte waren involviert, es ging um Geschäfte, um Aktivposten, möglicherweise um eine Erbschaft, irgendeines der markanteren, üblicherweise unsichtbaren Bindeglieder einer Familie.

Meine Eltern ließen uns im Dunkeln. Sie klärten uns nicht auf, erklärten nichts absichtlich und ließen nichts unabsichtlich fallen. Aber der Zorn und das Herzweh waren unmöglich zu übersehen; er ist atmosphärisch, der emotionale Zustand der Eltern. Was immer auch vor sich ging, daraus wurde eine jener Erwachsenen-Unterhaltungen, die ständig stattfinden, aber gerade außerhalb Hörweite. Ein großes, unsichtbares Monster, dessen Gegenwart wir spüren konnten. Ich erinnere mich an das Gesicht meines Vaters, wenn ihm sein Bruder auf der Straße begegnete — das war oft der Fall, es war unvermeidlich, unsere Familien wohnten ja so nahe nebeneinander, und am Schabbes, wenn man nicht fahren darf, wenn man gehen muss, werden sich die Wege von dir und deinen Nachbarn oft genug kreuzen —, wie seine Züge sich verhärteten, seine Brauen sich zusammenzogen und seine Lippen ein harter Strich wurden, wie er starrte oder auffällig nicht starrte.

Herschels Kinder waren ebenso ahnungslos wie wir. Über Wochen und dann Monate versuchten Ari Kaiser und ich herauszufinden, was zum Kuckuck zwischen unseren Vätern vor sich ging, aber wir bekamen nichts heraus, konnten nicht kombinieren, warum alles auseinanderfiel.

Eine Zeitlang blieb das Zerwürfnis auf diese Generation beschränkt. Ich und meine Geschwister gingen nach wie vor zu den Kiddies, Ari und seine Geschwister kamen nach wie vor zu uns. Herschel packte immer noch die Haut unter unserem Kinn, unterwarf uns immer noch der Kitzelfolter. Ich nehme an, es war eine Art Intimitätsträgheit. Wie mein Vater erklärte, mache es ihm nichts aus, wenn wir ins Haus seines Bruders gingen, auch wenn er selbst keinen Fuß hineinsetzen würde. Aber Animosität sickert allmählich nach unten, von Eltern zu Kindern, wandelt sich in ein nicht böswilliges, doch substanzielles Unbehagen. Bald gingen auch wir nicht mehr zu den Kiddies. Allmählich verliefen unsere Leben in verschiedene Richtungen. Binnen weniger Jahre gab es so gut wie keine Interaktion mehr zwischen den Kiddies auf der einen Seite, uns und den Felds auf der anderen. Wir passten uns an diese Herschel-lose Realität an. Ja, ich habe einen Onkel, aber wir haben mit ihm nichts zu tun. Herschel wurde mehr und mehr abstrakt, eine Figur aus einer vergangenen Geschichte. Das Zerwürfnis, der Streit, der Prozess summten irgendwo im Hintergrund unseres Familienlebens.

Als meine Großmutter starb, mussten mein Vater, mein Onkel und meine Tante miteinander Schiv’a sitzen. Seite an Seite saßen sie auf Bubbys grünem Samtsofa, minus Sitzkissen — die Trauernden müssen tief sitzen, nahe am Boden —, und wirkten ruhig, verbreiteten eine Aura von Gefasstheit und Normalität, aber es war zum Greifen abnormal und peinlich; jede Fraktion der Geschwister tat so, als existiere die andere nicht. Mein Vater saß in der Mitte, Herschel links direkt neben ihm, aber es hätte ebenso gut eine dreißig Meter hohe Mauer zwischen ihnen sein können, die sie trennte. Das Zimmer, die vielen Leute, die Reihen mit Klappstühlen, die Unterhaltung, die an dieser Bruchlinie auseinanderfiel. Die Besucher drückten zweimal ihr Beileid aus. Einmal Herschel gegenüber, dem sie eine Erinnerung oder ein Gefühl mitteilten, die sie mit Bubby verbanden, dann sprachen sie den Vers, der traditionell als Abschiedsformel gebraucht wird, die man einem Trauernden sagt, und dann glitten sie hinüber zu meiner Tante und meinem Vater, bei denen sie die Erinnerung oder das Gefühl wiederholten und noch einmal den Vers aufsagten.

Eines Nachmittags, ich war in der neunten oder zehnten Schulstufe, waren mein Vater und ich allein in der Küche, und er erklärte unaufgefordert — wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, kam das alles wirklich aus dem Nichts — die ganze Angelegenheit. (Ich weiß nicht, was den Anstoß dazu gab; trotz all seines Pragmatismus kann mein Vater sehr impulsiv sein.) Er lehnte sich über die Arbeitsplatte, kameradschaftlich, entspannt; ich lehnte neben ihm, spiegelte seine Pose und seine Haltung. »Zuallererst musst du mal den Kontext verstehen«, sagte er. Er schrieb oben auf ein leeres Blatt Papier in seinen charakteristischen Blockbuchstaben APEX. Darunter zog er vier Linien, die wie bei einem Stammbaum nach außen zeigten. »Apex ist eine Immobiliengesellschaft«, sagte er. Ursprünglich hatte es vier Partner gegeben, einer war mein Großvater gewesen. Ans Ende der ersten Linie schrieb mein Vater KAISER. Jeder Partner besaß einen 25-Prozent-Anteil. »Als mein Vater starb, wurden diese 25 Prozent«, sagte mein Vater und zog unter KAISER drei neue Striche, »dreigeteilt. Also haben wir acht und ein Drittel. Leah hat acht und ein Drittel und Herschel hat acht und ein Drittel.«

Zu Lebzeiten Zaidys, sagte mein Vater, waren die Vermögenswerte von Apex, die hauptsächlich aus vier Wohnhäusern in Toronto bestanden, nie besonders viel wert gewesen. Dann war der Wert aber über die Jahre beträchtlich gestiegen. (Ich fragte, wie viel sie heute wert seien. Mein Vater schloss die Augen und nickte. »Eine Menge.«) Die Familie Kaiser war immer als Einheit aufgetreten.