11,99 €

Mehr erfahren.

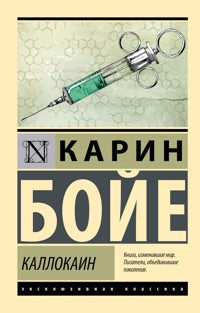

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was, wenn die Gedanken nicht mehr frei sind - die Wiederentdeckung aus Schweden: der große dystopische Roman von Karin Boye, erstmals erschienen 1940, aktueller denn je.

Mit einer Wahrheitsdroge hat der Chemiker Leo Kall einen Weg in die Seelen seiner Mitbürger gefunden. Die neue Verhörmethode des Staates übernimmt die Kontrolle über die Menschen. Staatsfeindliche Gedanken werden entlarvt, alle Bürger auf Linie gebracht, Ehen gewöhnlich als reine Zweckgemeinschaft geschlossen, um dem Staat Kinder zu schenken. Doch im Geheimen regt sich Widerstand. Manche Menschen suchen Lebenssinn jenseits der offiziellen Doktrin. Auch Leo Kall beginnt zu zweifeln und seine Rolle als loyaler Mitsoldat in Frage zu stellen. Trotzdem entscheidet er sich für einen gefährlichen Weg. Mit aller Gewalt will er herausfinden, ob seine Frau ein Verhältnis hat, und scheut dafür auch nicht vor einem gefährlichen Experiment zurück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Zum Buch

Was wäre, wenn selbst die Gedanken lesbar wären?

Könnt ihr die Wahrheit hören? Nicht alle sind wahrhaftig genug, um die Wahrheit zu hören, das ist das Traurige. Sie könnte eine Brücke zwischen den Menschen sein – nun ja, solange sie freiwillig ist, solange sie als ein Geschenk gegeben und als ein Geschenk empfangen wird. Ist es nicht eigenartig, das alles seinen Wert verliert, sobald es aufhört ein Geschenk zu sein – selbst die Wahrheit?

Aktueller denn je: »Kallocain«, der große dystopische Roman von Karin Boye – in dem Menschen gelernt haben, sich gegenseitig zu kontrollieren, und verlernt haben, sich selbst und anderen zu vertrauen.

Was wäre, wenn selbst die Gedanken unfrei wären? Mit einer Wahrheitsdroge hat der Chemiker Leo Kall einen Weg in die Seelen seiner Mitbürger gefunden. Die neue Verhörmethode des Staates übernimmt die Kontrolle über die Menschen. Staatsfeindliche Gedanken werden entlarvt, alle Bürger auf Linie gebracht, Ehen gewöhnlich als reine Zweckgemeinschaft geschlossen, um dem Staat Kinder zu schenken. Doch im Geheimen regt sich Widerstand. Manche Menschen suchen Lebenssinn jenseits der offiziellen Doktrin. Auch Leo Kall beginnt zu zweifeln und seine Rolle als loyaler Mitsoldat in Frage zu stellen. Dennoch möchte er mit Hilfe des Wahrheitsserums herausfinden, ob seine Frau ein Verhältnis hat …

Zur Autorin

KARIN BOYE (1900 bis 1941) war eine schwedische Schriftstellerin und Lyrikerin. Wie viele Intellektuelle der Zwischenkriegszeit kehrte sie enttäuscht und desillusioniert von einem Aufenthalt in der Sowjetunion zurück. »Kallocain« gilt als ihr Hauptwerk und wird in einem Atemzug mit Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« und George Orwells »1984« genannt. Peter Weiss setzte ihr im dritten Band seiner »Ästhetik des Widerstands« ein literarisches Denkmal. Karin Boye nahm sich 1941 in einem Wald bei Alingsås das Leben.

Karin Boye

Kallocain

ROMAN

Aus dem Schwedischen und mit einem Nachwort von Paul Berf

Karin Boyes Roman »Kallocain« erschien erstmals 1940 im Albert Bonniers Verlag, Stockholm, unter dem Titel »Kallocain. Roman från 2000-talet«

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage

Copyright © 2018 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Regina Kammerer

Umschlaggestaltung: semper smile München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-23575-8V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Das Buch, das ich nun schreiben werde, muss vielen sinnlos erscheinen – wenn ich mir überhaupt vorzustellen wage, dass es »viele« lesen dürfen –, da ich aus freien Stücken, ohne jemandes Befehl, eine solche Arbeit beginne und selbst nicht wirklich weiß, welche Absicht dahintersteckt. Ich will und muss, das ist alles. Immer unerbittlicher fragt man nach der Absicht und Planmäßigkeit in allem, was gesagt und getan wird, damit möglichst kein Wort aufs Geratewohl fällt – nur der Verfasser dieses Buchs sieht sich gezwungen, den umgekehrten Weg zu gehen, ins Unzweckmäßige hinein. Denn obwohl meine Jahre hier als Gefangener und Chemiker – es müssen wohl mittlerweile über zwanzig sein – voller Arbeit und Betriebsamkeit gewesen sind, muss etwas existieren, dem dies nicht reichte und das folglich etwas anderes forderte, eine Arbeit, die ich selbst nicht zu überblicken vermochte und an der ich dennoch zutiefst und beinahe schmerzhaft interessiert gewesen bin. Diese Arbeit wird abgeschlossen sein, sobald ich mein Buch beendet habe. Mir ist also bewusst, wie irrational meine Kritzeleien jedem rationalen und praktischen Denken erscheinen müssen, schreibe aber trotzdem.

Vielleicht hätte ich das früher nicht gewagt. Vielleicht hat mich sogar die Gefangenschaft leichtsinnig gemacht. Meine jetzigen Lebensbedingungen unterscheiden sich dabei nur unwesentlich von jenen, unter denen ich als freier Mann lebte. Das Essen hier erwies sich als kaum merklich schlechter – man gewöhnte sich daran. Die Pritsche erwies sich als etwas härter als mein Bett daheim in Chemiestadt Nr. 4 – man gewöhnte sich daran. Ich kam ein wenig seltener an die frische Luft – auch daran gewöhnte man sich. Am schwersten fiel mir die Trennung von meiner Frau und meinen Kindern, vor allem, da ich nichts über ihr Schicksal wusste oder weiß; dadurch waren meine ersten Jahre in Gefangenschaft voller Sorge und Furcht. Im Laufe der Zeit wurde ich jedoch ruhiger und fühlte mich in meinem Dasein zunehmend wohler. Es gab hier nichts, wovor ich mich ängstigen musste. Ich hatte weder Untergebene noch Chefs – abgesehen von den Gefängniswärtern, die nur selten meine Arbeit störten und lediglich dafür sorgten, dass ich die Regeln befolgte. Ich hatte weder Förderer noch Konkurrenten. Die Wissenschaftler, mit denen ich gelegentlich zusammengeführt wurde, um mit den neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Chemie Schritt halten zu können, behandelten mich höflich und sachlich, angesichts meiner fremden Nationalität aber auch leicht herablassend. Ich wusste, dass niemand einen Grund sah, mich zu beneiden. Kurzum: In gewisser Weise konnte ich mich freier fühlen als in der Freiheit. Parallel zu dieser Beruhigung gedieh in meinem Inneren jedoch auch diese eigentümliche Arbeit an der Vergangenheit, und nun finde ich keine Ruhe, bis ich die Erinnerungen an eine bestimmte ereignisreiche Zeit in meinem Leben zu Papier gebracht habe. Die Möglichkeit zu schreiben hat man mir auf Grund meiner wissenschaftlichen Arbeit gegeben, und eine Überprüfung findet erst statt, sobald ich eine fertige Arbeit einreiche. Ich kann mir dieses einzige Vergnügen also leisten, selbst wenn es das Letzte wäre, wozu ich noch Gelegenheit finden sollte.

Zu der Zeit, da meine Geschichte beginnt, ging ich auf die Vierzig zu. Wenn ich mich übrigens vorstellen soll, kann ich vielleicht davon erzählen, welches Bild mir für mein Leben vorschwebte. Nur wenige Dinge sagen mehr über einen Menschen aus als sein Bild vom Leben: ob er es als einen Weg, ein Schlachtfeld, einen wachsenden Baum oder ein wogendes Meer betrachtet. Ich sah es mit den Augen eines braven Schuljungen als eine Treppe an, auf der man möglichst schnell, mit keuchendem Atem und Konkurrenten im Nacken, von Absatz zu Absatz hastet. In Wirklichkeit hatte ich nicht viele Konkurrenten. Die meisten meiner Arbeitskollegen im Labor hatten ihren gesamten Ehrgeiz auf das Militärische verlegt und betrachteten die tägliche Arbeit als eine langweilige, wenngleich notwendige Unterbrechung ihres Militärdienstes an den Abenden. Ich hätte sicherlich keinem von ihnen gestehen mögen, wie viel mehr mich meine Chemie interessierte als der Militärdienst, obwohl ich gewiss kein schlechter Soldat war. Jedenfalls hetzte ich meine Treppe hinauf. Wie viele Treppenstufen man eigentlich zurücklegen muss, darüber dachte ich niemals nach, ebenso wenig wie darüber, welche Herrlichkeiten es wohl auf dem Dachboden geben mochte. Vielleicht stellte ich mir das Haus des Lebens verschwommen wie das eines unserer gewöhnlichen Stadthäuser vor, in denen man aus den Eingeweiden der Erde aufsteigt und schließlich auf die Dachterrasse, in die frische Luft, in Wind und Tageslicht hinaustritt. Was auf meiner Lebenswanderung Wind und Tageslicht entsprechen sollte, war mir nicht klar. Sicher war dagegen, dass jeder neue Treppenabsatz durch kurze offizielle Mitteilungen von höherer Stelle versinnbildlicht wurde: über ein erfolgreich absolviertes Examen, eine bestandene Prüfung, eine Versetzung zu einem bedeutenderen Betätigungsfeld. Tatsächlich hatte ich eine ganze Reihe solcher lebensnotwendiger End- und Ausgangspunkte hinter mich gebracht, allerdings nicht so viele, dass die Bedeutung eines neuen verblasst wäre. Und so kehrte ich dann auch mit einem Anflug von Fieber im Blut von dem kurzen Telefonat zurück, in dem mir mitgeteilt worden war, dass ich am nächsten Tag meinen Kontrollchef erwarten und folglich damit beginnen konnte, mit menschlichem Material zu experimentieren. Morgen würde es also zur abschließenden Feuerprobe für meine bisher größte Erfindung kommen.

Ich war so aufgeregt, dass es mir schwerfiel, in den verbleibenden zehn Minuten meiner Arbeitszeit etwas Neues anzufangen. Stattdessen pfuschte ich ein wenig – möglicherweise zum ersten Mal in meinem Leben – und begann stattdessen, langsam und behutsam die Apparate vorzeitig wegzuräumen, dabei durch die Glaswände zu beiden Seiten schielend, um zu schauen, ob mir jemand Beachtung schenkte. Sobald die Signalglocke verkündete, dass die Arbeit für diesen Tag beendet war, eilte ich als einer der ersten im Menschenstrom durch die langen Laborkorridore. Hastig duschte ich, wechselte von der Arbeitskleidung in die Freizeituniform, bestieg den Paternoster und stand wenige Augenblicke später oben auf der Straße. Da man uns eine Wohnung in meinem Arbeitsdistrikt zugeteilt hatte, besaßen wir dort nämlich eine Oberirdischlizenz, und ich genoss es stets, mir im Freien die Beine zu vertreten.

Als ich an der Metrostation vorbeikam, kam mir der Gedanke, dass ich auf Linda warten könnte. Da ich so früh war, hatte sie es von ihrer gut zwanzig Minuten Metrofahrt entfernten Lebensmittelfabrik bestimmt noch nicht nach Hause geschafft. Gerade war ein Zug angekommen, und eine Flut von Menschen wallte aus der Erde herauf, wurde durch die Sperre gepresst, an der die Oberirdischlizenzen kontrolliert wurden, und rieselte auf die umliegenden Straßen. Über die nun leeren Dachterrassen und alle zusammengerollten felsgrauen und wiesengrünen Planen hinweg, die unsere Stadt innerhalb von zehn Minuten unsichtbar machen konnten, betrachtete ich diese ganze wimmelnde Menge heimkehrender Mitsoldaten in Freizeituniform, woraufhin mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf schoss, dass sie unter Umständen alle denselben Traum hatten wie ich: den Traum vom Weg nach oben.

Der Gedanke packte mich. Ich wusste, früher, in der zivilen Epoche, hatte man die Menschen mit Hilfe der Hoffnung auf geräumigere Wohnungen, schmackhafteres Essen und schönere Kleider zur Arbeit locken müssen. Heute war nichts dergleichen erforderlich. Die Standardwohnung – ein Zimmer für Unverheiratete, zwei für Familien – reichte allen völlig aus, von den Unbedeutendsten bis zu den Verdienstvollsten. Das Essen der Hausküche sättigte den General genauso wie den gemeinen Soldaten. Die allgemeine Uniform – eine für die Arbeit, eine für die Freizeit und eine für den Militär- und Polizeidienst – war für alle gleich, für Mann wie Frau, und abgesehen von den Rangabzeichen auch für Hohe wie Niedrige. Selbst die Letztgenannten waren für den einen im Grunde nicht begehrenswerter als für den anderen. Erstrebenswert an einer höheren Chefbezeichnung war allein, was sie symbolisierte. Tatsächlich, so dachte ich glücklich, ist jeder Mitsoldat im Weltstaat in einem so hohen Maße vergeistigt, dass alles, was er als den höchsten Wert des Lebens erahnt, für ihn wohl kaum eine konkretere Form haben dürfte als drei schwarze Kringel auf dem Ärmel – drei schwarze Kringel, die für ihn sowohl ein Unterpfand für die eigene Selbstachtung als auch für die Achtung anderer bilden. Von materiellen Genüssen kann man mit Sicherheit genug und mehr als genug bekommen – gerade deshalb hege ich den Verdacht, dass die Zwölfzimmerwohnungen der alten zivilen Kapitalisten auch nicht viel mehr gewesen sein dürften als ein Symbol –, doch dieses Subtilste von allem, dem man in Gestalt von Rangabzeichen hinterherjagt, macht niemanden satt und übersatt. Kein Mensch kann so sehr geachtet werden und so viel Selbstachtung besitzen, dass er davon nicht gerne noch ein wenig mehr hätte. Auf dem Vergeistigtsten, Luftigsten und Unerreichbarsten ruht unsere stabile Gesellschaftsordnung sicher für alle Zeit.

So stand ich in Gedanken versunken am Metroaufgang und sah wie in einem Traum den Wachposten entlang der stacheldrahtgekrönten Distriktmauer auf und ab gehen. Vier Züge waren angekommen, vier Mal waren die Scharen ins Tageslicht heraufgeströmt, als endlich Linda die Sperre passierte. Ich eilte zu ihr, und wir setzten unseren Heimweg Seite an Seite fort.

Unterhalten konnten wir uns auf Grund der Übungen unserer Luftflotte, die es weder tagsüber noch nachts erlaubten, außer Haus Gespräche zu führen, natürlich nicht. Jedenfalls sah sie meine frohe Miene und nickte mir aufmunternd zu, obgleich so ernst wie immer. Erst als wir das Wohnhaus betreten hatten und der Aufzug uns in unser Stockwerk hinunterbrachte, umhüllte uns relative Stille – das Dröhnen der Metro, das alle Wände erzittern ließ, war nicht besonders laut, so dass man sich ungehindert unterhalten konnte –, aber wir schoben trotzdem vorsichtshalber jedes Gespräch auf, bis wir in unsere Wohnung gekommen waren. Hätte jemand uns dabei ertappt, im Aufzug zu reden, wäre schließlich nichts naheliegender gewesen als der Verdacht, dass wir dort Themen erörterten, die wir weder die Kinder noch die Haushaltshilfe hören lassen wollten. Fälle dieser Art waren vorgekommen, in denen Staatsfeinde und andere Verbrecher den Aufzug als Raum für ihre Konspirationen nutzen wollten; dies lag ja durchaus nahe, da Polizeiohr und Polizeiauge aus technischen Gründen nicht in einem Aufzug montiert werden konnten und der Hauswart in der Regel anderes zu tun hatte, als im Haus herumzulaufen und in den Treppenabgängen zu lauschen. Wir schwiegen also vorsichtig, bis wir das Familienzimmer betreten hatten, wo die Haushaltshilfe dieser Woche bereits das Abendessen aufgetragen hatte und uns mit den Kindern erwartete, die sie aus dem Kinderstockwerk des Hauses herabgeholt hatte. Sie schien ein ordentliches und nettes Mädchen zu sein, und unser freundlicher Gruß entsprang deshalb nicht nur dem Bewusstsein, dass sie wie alle Haushaltshilfen verpflichtet war, am Ende der Woche über unsere Familie Bericht zu erstatten – eine Reform, die nach Meinung vieler den Ton in zahlreichen Heimen verbessert hatte. An unserem Tisch herrschte eine Stimmung von Freude und Gemütlichkeit, wohl auch, weil unser ältester Sohn, Ossu, unter uns weilte. Er war aus dem Kinderlager zu Besuch gekommen, da es unser Familienabend war.

»Ich habe etwas Erfreuliches zu berichten«, sagte ich bei der Kartoffelsuppe zu Linda. »Mein Experiment ist jetzt so weit gediehen, dass ich ab morgen mit menschlichem Material arbeiten darf, unter der Aufsicht eines Kontrollchefs.«

»Was denkst du, wer es sein wird?«, fragte Linda.

Äußerlich ließ ich mir mit Sicherheit nichts anmerken, aber innerlich zuckte ich bei ihren Worten zusammen. Sie mochten völlig unschuldig gemeint gewesen sein. Was war natürlicher als eine Ehefrau, die wissen wollte, wer der Kontrollchef ihres Mannes sein würde! Von der Kleinlichkeit oder dem Entgegenkommen des Kontrollchefs hing schließlich ab, wie lange die Testphase dauern würde. Es war sogar schon vorgekommen, dass ehrgeizige Kontrollchefs die Erfindung des Kontrollierten zu ihrer eigenen machten, und man hatte relativ geringe Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Wenig verwunderlich also, wenn die Frau, die einem am nächsten stand, wissen wollte, wer es denn sein würde.

Trotzdem horchte ich auf einen Unterton in ihrer Stimme. Mein direkter Vorgesetzter, und damit wahrscheinlich auch mein zukünftiger Kontrollchef, war Edo Rissen. Und Edo Rissen war früher Angestellter der Lebensmittelfabrik gewesen, in der Linda arbeitete. Ich wusste, dass sie relativ viel Kontakt zueinander gehabt hatten, und aus verschiedenen kleinen Zeichen hatte ich geschlossen, dass er einen gewissen Eindruck auf meine Frau gemacht hatte.

Bei ihrer Frage erwachte deshalb meine Eifersucht und nahm Witterung auf. Wie intim war eigentlich die Beziehung zwischen Rissen und ihr gewesen? In einer großen Fabrik konnte es häufig vorkommen, dass sich zwei Personen außer Sichtweite aller anderen befanden, zum Beispiel in den Lagerhallen, wo Kisten und Ballen die Sicht durch die Glaswände versperrten und zu allem Überfluss niemand sonst zur selben Zeit beschäftigt war … Immerhin hatte Linda in der Fabrik gelegentlich auch eine Schicht als Nachtwächterin übernommen. Rissen konnte sehr wohl zur selben Zeit Wachdienst gehabt haben wie sie. Alles war möglich, sogar das Schlimmste überhaupt: dass sie bis heute ihn liebte und nicht mich.

Damals machte ich mir nur selten Gedanken über mich selbst, was ich dachte und fühlte oder andere dachten und fühlten, sofern es keine direkte praktische Bedeutung für mich hatte. Erst später, in meiner einsamen Zeit als Gefangener, sind die Augenblicke als Rätsel zurückgekehrt und haben mich gezwungen nachzudenken, zu deuten und neu zu deuten. Heute, so viel später, weiß ich, als ich mir bei der Frage nach Linda und Rissen so eifrig »Gewissheit« erhoffte, wollte ich im Grunde nicht die Gewissheit haben, dass es keine Verbindung zwischen den beiden gab. Ich wollte vielmehr die Gewissheit, dass es sie in eine andere Richtung zog. Ich wollte eine Gewissheit, die meine Ehe beenden würde.

Zu jener Zeit hätte ich diesen Gedanken allerdings voller Verachtung von mir gewiesen. Linda spielt eine viel zu wichtige Rolle in meinem Leben, hätte ich gesagt. Und das entsprach der Wahrheit, denn weder Grübeleien noch Umdeutungen haben daran seither irgendetwas ändern können. In puncto Bedeutung hätte sie es mühelos mit meiner Karriere aufnehmen können. Gegen meinen Willen hielt sie mich auf ganz und gar unvernünftige Weise fest.

Man mag »Liebe« als einen veralteten, romantischen Begriff bezeichnen, aber ich fürchte, dass es sie trotzdem gibt und sie von Beginn an ein unbeschreiblich qualvolles Element in sich birgt. Ein Mann fühlt sich zu einer Frau hingezogen, eine Frau zu einem Mann, und mit jedem Schritt, den man aufeinander zugeht, hat man etwas von sich selbst aufgegeben; eine Serie von Niederlagen, wo man auf Siege hoffte. Schon in meiner ersten Ehe – kinderlos und deshalb nicht wert, weitergeführt zu werden – hatte ich einen Vorgeschmack darauf bekommen. Linda steigerte diesen zu einem Alptraum. In den ersten Jahren unserer Ehe hatte ich tatsächlich einen Alptraum, obwohl ich ihn damals nie mit ihr in Verbindung brachte: Ich stand inmitten einer großen Dunkelheit, selbst grell von Scheinwerferlicht beleuchtet; aus der Dunkelheit spürte ich die Augen, die auf mich gerichtet waren, und wand mich wie ein Wurm, um ihnen zu entfliehen, während ich gleichzeitig nicht umhinkam, mich für die unanständigen Lumpen, die ich am Leib trug, in Grund und Boden zu schämen. – Erst später begriff ich, dass dies ein treffendes Bild für meine Beziehung zu Linda war, in der ich mich beängstigend durchsichtig fühlte, obwohl ich alles tat, um davonzukriechen und mich zu schützen, während sie das immer gleiche Rätsel zu bleiben schien, wunderbar, stark, fast übermenschlich, jedoch ewig beunruhigend, weil diese Rätselhaftigkeit ihr eine mir verhasste Überlegenheit schenkte. Wenn sich ihr Mund zu einem schmalen roten Strich zusammenzog – oh nein, es war kein Lächeln, weder ein höhnisches noch ein freudiges, eher ließe es sich als eine Spannung bezeichnen wie beim Spannen eines Bogens – und währenddessen standen ihre Augen regungslos weit offen –, dann durchlief mich unweigerlich der stets gleiche angstvolle Schauer, und immer noch fesselte sie mich und zog mich ebenso unbarmherzig an, obwohl ich ahnte, dass sie sich mir niemals öffnen würde. Ich halte es für angebracht, das Wort Liebe zu benutzen, wenn man inmitten solcher Hoffnungslosigkeit dennoch aneinander festhält, als könnte trotz allem ein Wunder geschehen – wenn das Quälende selbst eine Art Eigenwert bekommen hat und zu einem Zeugnis davon geworden ist, dass man zumindest eins gemeinsam hat: das Warten auf etwas, was es nicht gibt.

Um uns herum sahen wir Eltern, die sich scheiden ließen, sobald ihre Kinderschar reif für das Kinderlager war – sich scheiden ließen und von Neuem heirateten, um weitere Kinder hervorzubringen. Ossu, unser Ältester, war bereits acht und hatte somit ein ganzes Jahr im Kinderlager verbracht. Laila, die Jüngste, war vier und hatte noch drei Jahre daheim vor sich. Und dann? Würden auch wir uns scheiden lassen und noch einmal heiraten, getrieben von der kindischen Vorstellung, dass das gleiche Warten mit einem anderen Menschen weniger hoffnungslos wäre? Jegliche Vernunft, die ich besaß, sagte mir, dass dies eine trügerische Illusion war. Eine einzige kleine, unvernünftige Hoffnung wisperte: Nein, nein – dass es mit Linda schiefgelaufen ist, liegt allein daran, dass sie zu Rissen will! Sie gehört zu Rissen, nicht zu dir! Verschaffe dir Klarheit darüber, dass es Rissen ist, an den sie denkt – das erklärt dann alles, und du kannst noch auf eine neue Liebe voller Sinn hoffen!

So eigentümlich verwickelt war das, was bei Lindas selbstverständlicher Frage in mir erwachte.

»Vermutlich Rissen«, antwortete ich ihr und lauschte eifrig in die nachfolgende Stille hinein.

»Wäre es taktlos zu fragen, um was für ein Experiment es sich handelt?«, erkundigte sich die Haushaltshilfe.

Es war selbstverständlich ihr gutes Recht, diese Frage zu stellen, schließlich war sie ja in gewisser Weise da, um im Auge zu behalten, was innerhalb der Familie vor sich ging. Außerdem sah ich nicht, was verzerrt und gegen mich verwendet werden könnte, auch nicht, wie es dem Staat Schaden zufügen könnte, falls sich das Gerücht von meiner Erfindung frühzeitig verbreiten sollte.

»Es geht um etwas, von dem ich hoffe, dass es dem Staat von Nutzen sein wird«, sagte ich. »Ein Mittel, das jeden Menschen dazu bringt, seine Geheimnisse zu enthüllen, all das, worüber er sich bislang, aus Scham oder Angst, zu schweigen gezwungen hat. Stammen Sie aus unserer Stadt, Mitsoldatin Haushaltshilfe?«

Es kam gelegentlich vor, dass man Leuten begegnete, die in Zeiten von Menschenmangel von außerhalb zu uns geholt worden waren und deshalb nur in dem Maße die Allgemeinbildung der Chemiestädte besaßen, wie sie als Erwachsene ein wenig davon aufgeschnappt hatten.

»Nein«, sagte sie und errötete, »ich bin von außerhalb.«

Nähere Erläuterungen dazu, woher man stammte, waren streng verboten, da sie zu Spionagezwecken ausgenutzt werden konnten. Das war natürlich der Grund dafür, dass sie errötete.

»Dann werde ich nicht näher auf die chemische Zusammensetzung oder die Herstellung eingehen«, sagte ich. »Das sollte man im Übrigen wohl ohnehin vermeiden, denn der Stoff darf ja unter keinen Umständen in die Hände Einzelner geraten. Aber Sie haben vielleicht schon einmal gehört, dass in früheren Zeiten Alkohol als Rauschmittel verwendet wurde und welche Wirkung er hatte?«

»Ja«, antwortete sie, »ich weiß, dass er die Familien unglücklich machte, die Gesundheit zerstörte und schlimmstenfalls zu einem Zittern am ganzen Körper und Halluzinationen von weißen Mäusen, Hühnern und ähnlichem führte.«

Ich erkannte die Worte aus den ganz elementaren Lehrbüchern und musste schmunzeln. Sie war offensichtlich noch nicht dazu gekommen, sich die Allgemeinbildung der Chemiestädte anzueignen.

»Vollkommen richtig«, sagte ich, »so war es schlimmstenfalls. Doch bevor es so weit kam, passierte es häufig, dass die Betrunkenen sich verplapperten, Geheimnisse verrieten und fahrlässige Dinge taten, weil ihre Fähigkeit, sich zu schämen und zu fürchten, gestört war. Das ist die Wirkung, die mein Mittel hat – nehme ich zumindest an, da ich es ja noch nicht abschließend getestet habe. Ein Unterschied besteht allerdings darin, dass es nicht geschluckt, sondern direkt ins Blut gespritzt wird, und im Übrigen hat es auch eine völlig andere Zusammensetzung. Die unschönen Nebenwirkungen, die Sie erwähnt haben, bleiben ebenfalls aus – zumindest muss man keine entsprechend hohen Dosen verabreichen. Leichte Kopfschmerzen sind alles, was die Versuchsperson hinterher spürt, und es kommt auch nicht vor, wie es manchmal bei vom Alkohol berauschten Personen der Fall war, dass man nachher nicht mehr weiß, was man gesagt hat. – Sie verstehen sicher, dass es eine wichtige Erfindung ist. Von nun an kann kein Verbrecher die Wahrheit leugnen. Selbst unsere innersten Gedanken gehören nicht länger uns – wie wir so lange, irrtümlich, geglaubt haben.«

»Irrtümlich?«

»Ja, natürlich, irrtümlich. Aus Gedanken und Gefühlen entstehen Worte und Taten. Wie sollen Gedanken und Gefühle denn die Sache des Einzelnen sein können? Gehört nicht der ganze Mitsoldat dem Staat? Wem sollen seine Gedanken und Gefühle gehören, wenn nicht dem Staat? Bisher ist es nur nicht möglich gewesen, sie zu kontrollieren – aber nun ist, wie gesagt, das Mittel dazu entdeckt worden.«

Sie warf mir einen kurzen Blick zu, senkte ihn aber sofort wieder. Sie verzog keine Miene, aber ich hatte den Eindruck, dass sie erblasste.

»Sie haben nichts zu befürchten, Mitsoldatin«, munterte ich sie auf. »Es besteht keineswegs die Absicht, alle kleinen Liebeleien oder Antipathien zu enthüllen. Wenn meine Erfindung allerdings in die Hände Einzelner geriete – tja, dann könnte man sich leicht ausmalen, welches Chaos entstehen würde! Aber das darf natürlich nicht passieren. Das Mittel soll unserer Sicherheit dienen, unser aller Sicherheit, der Sicherheit des Staates.«

»Ich fürchte mich nicht, ich habe nichts zu befürchten«, entgegnete sie recht kalt, und dabei hatte ich nur freundlich sein wollen.

Danach wandten wir uns anderen Gesprächsthemen zu. Die Kinder erzählten, was sich an diesem Tag im Kinderstockwerk ereignet hatte. Sie hatten im Spielkasten gespielt – einem riesigen emaillierten Zuber, sicherlich vier Quadratmeter groß und einen Meter tief, in den man nicht nur kleine Spielzeugbomben abwerfen und Wälder und hochragende Häuser aus brennbarem Material in Brand setzen konnte, sondern in dem man auch ganze Seeschlachten im Miniaturformat ausfechten konnte, wenn man den Kasten mit Wasser füllte und die Kanonen der kleinen Schiffe mit demselben leichten Sprengstoff lud, der für die Spielzeugbomben benutzt wurde; es gab sogar Torpedoboote. Auf die Art wurde den Kindern spielerisch ein strategischer Blick vermittelt, der ihnen damit zur zweiten Natur wurde, fast zu einem Instinkt, und gleichzeitig war das Ganze natürlich ein Spaß allererster Güte. Manchmal beneidete ich meine Kinder darum, dass sie mit einem so vollendeten Spielzeug aufwachsen durften – in meiner Kindheit war dieser leichte Sprengstoff noch nicht erfunden gewesen –, und ich verstand nicht ganz, dass sie sich trotzdem von ganzem Herzen danach sehnten, sieben zu werden und ins Kinderlager zu kommen, wo die Übungen weitaus mehr einer regelrechten militärischen Ausbildung glichen und man Tag und Nacht wohnte.

Es kam mir oft so vor, als hätte die neue Generation eine realistischere Einstellung als wir in unserer Kindheit. Just an dem Tag, von dem ich spreche, sollte ich einen weiteren Beleg dafür erhalten. Da es unser Familienabend war, an dem weder Linda noch ich Militär- und Polizeidienst hatten, und weil uns Ossu, mein Ältester, zu Hause besuchte – so wurde für das intime Leben der Familie Sorge getragen –, hatte ich mir etwas überlegt, um die Kinder zu vergnügen. Im Labor hatte ich ein sehr kleines Stück Natrium gekauft, das ich mit seiner blassvioletten Flamme auf Wasser umherfahren lassen wollte. Wir stellten eine gefüllte Schüssel auf den Tisch, löschten das Licht und versammelten uns um meine kleine chemische Besonderheit. Mich selbst hatte das Phänomen sehr begeistert, als ich klein war und mein Vater es mir zeigte, aber bei meinen Kindern endete das Ganze überwiegend in einem Fiasko. Ossu, der bereits eigenhändig Feuer machte, mit einer Kinderpistole schoss und kleine Kracher warf, die Handgranaten darstellen sollten – nun ja, dass er die kleine blasse Flamme nicht recht zu schätzen wusste, war vielleicht noch ganz natürlich. Aber dass auch Laila, die Vierjährige, sich nicht für eine Explosion interessierte, wenn sie nicht ein paar Feinden das Leben kostete, verblüffte mich. Die einzige, die verzaubert zu sein schien, war Maryl, das mittlere Mädchen. Sie saß wie üblich still und verträumt da und folgte dem zischenden Irrlicht mit weit offenen Augen, die mich an die ihrer Mutter erinnerten. Und obwohl ich ihre Aufmerksamkeit durchaus tröstlich fand, beunruhigte sie mich zugleich. Klar und deutlich wurde mir bewusst, dass Ossu und Laila die Kinder der neuen Zeit waren. Ihre Einstellung war die sachliche und richtige, während meine eigene Ausdruck einer veralteten Romantik war. Und obwohl sie mich rehabilitierte, wünschte ich mir auf einmal, Maryl wäre mehr wie die anderen. Es verhieß nichts Gutes, dass sie auf diese Weise aus der gesunden Entwicklung der Generationen herausfiel.

Der Abend verging, und für Ossu wurde es Zeit, sich ins Kinderlager zurückzubegeben. Falls er Lust hatte zu bleiben oder sich vor der langen Fahrt in der Metro fürchtete, so zeigte er es uns jedenfalls nicht. Mit seinen acht Jahren war er bereits ein disziplinierter Mitsoldat. Mich selbst durchlief hingegen eine heiße Welle der Sehnsucht nach jener Zeit, in der alle drei Abend für Abend in ihre kleinen Betten krabbelten. Ein Sohn ist doch immer ein Sohn, dachte ich, und steht seinem Vater näher als die Töchter. Dennoch wagte ich es nicht, an den Tag zu denken, an dem auch Maryl, auch Laila fort sein und nur an zwei Abenden in der Woche heimkehren würden, um uns zu besuchen. Ich hütete mich jedenfalls davor, mir meine Schwäche im Beisein anderer anmerken zu lassen. Die Kinder sollten niemals über ein schlechtes Beispiel klagen, die Haushaltshilfe sollte nicht über eine schlappe Haltung des Familienvaters berichten müssen, und Linda – Linda am wenigsten von allen! Ich wollte ungern von anderen verachtet werden, am wenigsten jedoch von Linda, die selbst niemals schwach war.

Dann wurden im Familienzimmer die Betten ausgeklappt und für die kleinen Mädchen gemacht, und Linda brachte sie ins Bett. Die Haushaltshilfe hatte gerade die Essensreste und das Porzellan in den Speiseaufzug geräumt und wollte aufbrechen, als ihr noch etwas einfiel.

»Ach ja«, sagte sie, »für Sie ist ein Brief gekommen, mein Chef. Ich habe ihn ins Elternzimmer gelegt.«

Leicht erstaunt musterten Linda und ich den Brief, ein amtliches Schreiben. Wäre ich der Polizeichef der Haushaltshilfe gewesen, hätte ich sie hierfür mit Sicherheit verwarnt. Ob sie das Ganze nun tatsächlich vergessen oder es absichtlich unterlassen hatte: So oder so war es fahrlässig, nicht nachzusehen, was ein amtliches Schreiben enthielt – wozu sie zweifellos das Recht gehabt hätte. Gleichzeitig durchzuckte mich jedoch eine Ahnung, dass der Inhalt dieses Briefs durchaus so aussehen könnte, dass ich ihr für ihre Nachlässigkeit wohl eher dankbar sein sollte.

Absender des Briefs war das Siebte Büro des Propagandaministeriums. Und um seinen Inhalt zu erklären, muss ich zeitlich ein wenig zurückgehen.

Es war auf einem Fest zwei Monate zuvor passiert. Einer der Versammlungsräume des Jugendlagers war mit langen Tuchbahnen in den Farben des Staates geschmückt worden, man führte Sketche auf, hielt Reden, marschierte zu Trommelklang durch den Saal und aß gemeinsam. Anlass der Feier war, dass ein Trupp Mädchen im Jugendlager einen Befehl zur Umsiedelung erhalten hatte, man wusste nicht wirklich wohin, es kursierten Gerüchte über eine andere Chemiestadt, anderslautende über eine der Schuhstädte, jedenfalls über einen Ort, an dem ein Defizit bei den Arbeitskräften und beim prozentualen Verhältnis zwischen den Geschlechtern eingetreten war. Aus unserer Stadt, und vermutlich auch aus einer Reihe anderer Städte, wurden deshalb junge Frauen gesammelt und dorthin geschickt, damit die vorher festgelegten Zahlen eingehalten werden konnten. Und nun wurde die Abschiedsfeier für die Abkommandierten gefeiert.

Festlichkeiten dieser Art besaßen stets eine gewisse Ähnlichkeit mit der Feier für die ausrückenden Soldaten. Der Unterschied war natürlich groß: Bei Festen wie diesem wussten alle, sowohl die Abreisenden als auch die Zurückbleibenden, dass den jungen Menschen, die ihre Heimatstadt verließen, kein Haar gekrümmt werden würde, und im Gegenteil alles dafür getan wurde, dass sie sich rasch und reibungslos in ihrer neuen Umgebung einlebten und sich dort schon bald ausgesprochen wohlfühlen konnten. Die Ähnlichkeit bestand allein darin, dass beide Gruppen mit fast hundertprozentiger Sicherheit wussten, sie würden einander niemals wiedersehen. Zwischen den Städten war keine andere Verbindung erlaubt als die offizielle, für die vereidigte und streng kontrollierte Beamte zuständig waren, um Spionage zu vermeiden. Selbst wenn der eine oder andere abkommandierte Jugendliche tatsächlich im Verkehrsdienst landen sollte – eine minimale Chance, da die Verkehrsbeamten für ihre Berufung fast immer seit dem frühen Kindesalter in speziellen Fahrschulstädten erzogen wurden –, war außerdem der seltsame Zufall erforderlich, dass ihr Dienst ausgerechnet einer der Bahnen zugeteilt wurde, die zu ihrer Heimatstadt führten und sie ausgerechnet dann ihre Freischicht hatten, wenn sie sich in der Heimatstadt aufhielten; dies gilt für die Angestellten des Landverkehrs – das Flugpersonal lebte ja grundsätzlich vollkommen abgeschirmt von seinen Familien und unter ständiger Überwachung. Kurzum, es bedurfte fast schon eines Wunders aus ineinandergreifenden Zufällen, damit Eltern ihre Kinder wiedersehen durften, sobald diese an einen anderen Ort verlegt worden waren. Abgesehen davon – ja, wirklich abgesehen davon, schließlich hatte man an einem solchen Tag nicht das Recht, bei eher düsteren Aussichten zu verweilen – war die Feier ein ausgelassenes Freudenfest, wie es sich ja auch gehörte, wenn etwas zum Nutzen und Wohle des Staates geschah.

Wäre ich selbst unter den fröhlichen Gästen des Fests gewesen, hätten die Ereignisse sich vermutlich niemals so entwickelt, wie sie es dann taten. Die Hoffnung auf gutes Essen – bei Gelegenheiten wie dieser ist es immer reichlich und köstlich zubereitet, und die Gäste stürzen sich darauf wie ausgehungerte Wölfe –, die Trommeln, die Reden, das festliche Gedränge, die Rufe im Chor, all das versetzte den Saal in eine große gemeinsame Ekstase, wie es üblich und wünschenswert war. Ich gehörte allerdings weder zu den Eltern und Geschwistern noch zu den Jugendleitern. Der Abend war einer von vieren in der Woche, an denen ich Militär- und Polizeidienst hatte, und so war ich in meiner Eigenschaft als Polizeisekretär anwesend, was nicht nur bedeutete, dass mein Platz auf einer der vier kleinen Ecktribünen war und ich Protokoll über die Veranstaltung führen sollte, gemeinsam mit drei anderen Polizeisekretären in den drei anderen Ecken, sondern auch, dass es meine Pflicht war, einen kühlen Kopf zu bewahren, um diverse Beobachtungen dazu anstellen zu können, was unten im Saal vor sich ging. Wenn es zu einem Streit kam, wenn etwas Heimliches passierte, zum Beispiel ein Teilnehmer versuchte, sich nach dem Namensaufruf zu entfernen, war es für Vorsitzende und Türwärter, die häufig mit praktischen Details beschäftigt waren, natürlich eine große Hilfe, dass vier Polizeisekretäre von einem fast abgeschiedenen Ort aus pausenlos den Saal überwachten. Da saß ich nun also in meiner Isolation und ließ den Blick über die Menge gleiten, und wenngleich ich einerseits gern selbst dabei gewesen wäre und die allgemeine gemeinschaftliche Freude geteilt hätte, so denke ich schon, dass mein Opfer mehr als ausreichend vom Bewusstsein meiner Bedeutung und Würde aufgewogen wurde. Im Übrigen wird man am späteren Abend von jemandem abgelöst, so dass man immerhin an der Mahlzeit teilnehmen kann und es einem zumindest danach freisteht, alle Sorgen abzustreifen.

Die jungen Mädchen, die Abschied nahmen, zählten wohl kaum mehr als etwa fünfzig und waren in der Menge leicht auszumachen, da sie vergoldete Festkronen trugen, die unsere Stadt bei solchen Anlässen verlieh. Besonders eines von ihnen erregte unvermittelt meine Aufmerksamkeit, vielleicht, weil sie ungewöhnlich schön war, vielleicht auch, weil sie eine lebhafte Unruhe ausstrahlte, die wie ein heimliches Feuer in Blicken und Bewegungen war. Mehrmals ertappte ich sie dabei, suchende Blicke in Richtung der Jungen zu werfen – dies ereignete sich zu Anfang des Fests, als die Sketche aufgeführt wurden und die Jungen aus dem Jungenlager und die Mädchen aus dem Mädchenlager noch in getrennten Gruppen saßen –, bis sie endlich zu finden schien, wonach sie gesucht hatte und das Feuer in ihren Bewegungen zur Ruhe kam, als würde es nun in einer einzigen klaren, stillen Flamme lodern. Ich meinte, das Gesicht erkennen zu können, das sie gesucht und nun gefunden hatte: so schmerzlich ernst inmitten aller erwartungsvollen und fröhlichen, dass sie einem beinahe leidtun konnten. Sobald der letzte Sketch vorbei war und die Jugendlichen sich vermischten, sah ich, wie die beiden die Menge durchschnitten, als wäre diese Wasser, und sich mit nahezu blinder Sicherheit ungefähr in der Saalmitte trafen, sie allein schweigend unter all den rufenden und singenden Menschen. Sie standen inmitten des Lärms wie auf einem stillen Felseneiland, ohne zu wissen, in welchem Raum oder welcher Zeit sie sich befanden.

Ich wachte auf und schnaubte kurz über mich selbst. Es war ihnen gelungen, mich in ihre asoziale Welt zu zerren, herausgerissen aus dem einzigen großen Sakrament für alle: der Gemeinschaft. Ich war offenbar sehr müde, denn es hatte sich wie Erholung angefühlt, einfach dort zu sitzen und sie zu betrachten. Mitleid verdienten die beiden natürlich am wenigsten von allen, dachte ich. Was könnte nützlicher für die Charakterbildung eines Mitsoldaten sein, als sich frühzeitig an große Opfer für große Ziele zu gewöhnen? Sehnen sich nicht viele ihr ganzes Leben nach einem Opfer, das groß genug ist? Neid war das Einzige, was ich ihnen entgegenbringen konnte, und Neid gab es sicher auch in der Unzufriedenheit, die ich bei den Kameraden der beiden jungen Leute zu erkennen meinte – Neid, aber auch einen Hauch von Verachtung dafür, dass so viel Zeit und Kraft an einen einzigen Menschen verschwendet wurde. Ich konnte sie nicht verachten. Sie spielten ein ewiges Schauspiel, das in seiner tragischen Unerbittlichkeit schön war.

Jedenfalls muss ich wohl wirklich müde gewesen sein, denn mein Interesse kreiste unablässig um die wenigen ernsten Züge, die das heitere Fest aufzuweisen hatte. Nur wenige Minuten, nachdem ich den Blick von den beiden Jugendlichen abgewendet hatte und sie im Übrigen durch unzählige Kameraden voneinander getrennt worden waren, richtete sich meine Aufmerksamkeit stattdessen auf eine hagere Frau mittleren Alters, vermutlich die Mutter eines der abkommandierten Mädchen. Auch sie wirkte wie abgekoppelt von dem lärmenden Kollektiv. Ich weiß nicht recht, wie ich es wahrnahm und hätte es auch niemals beweisen können, da sie die ganze Zeit ja an allem teilnahm, sich im Rhythmus der Marschierenden bewegte, mit den Rednern nickte, mit den Rufern rief. Trotzdem meinte ich zu begreifen, dass dies rein mechanisch geschah, dass sie nicht von der befreienden Welle des Kollektivs getragen wurde, sondern irgendwie außerhalb stand, auch außerhalb ihrer eigenen Stimme und der eigenen Bewegungen, auf die gleiche Art abgesondert wie die beiden jungen Leute. Auch die Menschen um sie herum mussten dies wahrgenommen haben, denn sie versuchten aus verschiedenen Richtungen, an sie heranzukommen. Mehrmals sah ich von meiner Tribüne aus, wie jemand ihren Arm nahm und sie mitzog oder ihr zunickte und mit ihr sprach, sich jedoch bald darauf enttäuscht zurückzog, obwohl ihre Antwort und ihr Lächeln untadelig funktionierten. Nur ein kleiner, lebhafter und hässlicher Mann ließ sich nicht so leicht abschrecken. Als sie ihm ihr müdes Lächeln geschenkt und anschließend zu ihrem noch müderen Ernst zurückgefunden hatte, blieb er versteckt in ein paar Meter Entfernung stehen und beobachtete sie mit unverkennbarer Nachdenklichkeit.

Die müde und abgesonderte Frau ging mir irgendwie nahe, ohne dass ich zu sagen gewusst hätte, warum. Mein Verstand sagte mir, wenn bereits die beiden jungen Leute Neid verdienten, dann galt dies in einem noch höheren Maße für sie; ihr opferbereiter Heldenmut war größer als ihrer, und damit auch ihre Stärke und Ehre. Das Gefühl der jungen Leute würde trotz allem rasch verblassen und von einer neuen Flamme ersetzt werden, und selbst wenn sie versuchten, sich die Erinnerung zu bewahren, würde sie dennoch schon bald nicht mehr schmerzen und daraufhin ausschließlich schön und hell und eine Bereicherung im alltäglichen Einerlei sein. Das Opfer der Mutter mochte dagegen so geartet sein, dass es täglich erneuert wurde. Mir war ja selbst ein solches schmerzliches Vermissen bekannt, das schwer genug war, obwohl es mir eines Tages sicher gelingen würde, es zu überwinden – ich meine die Sehnsucht nach Ossu, meinem Ältesten, und dabei kam er zwei Mal in der Woche nach Hause, und ich hoffte inständig, dass ich ihn auch dann noch in Chemiestadt Nr. 4 würde behalten dürfen, wenn er erwachsen war. Natürlich ahnte ich, dass dies eine etwas zu persönliche Einstellung zu den kleinen Mitsoldaten war, die man dem Staat geschenkt hatte, und deshalb hätte ich sie auch niemals offen zeigen wollen, aber insgeheim überzog sie mein Dasein mit einem gewissen Glanz, vielleicht auch, weil sie so vollkommen heimlich und beherrscht war. Dieselbe Pein und Bereicherung waren es wohl, die ich bei dieser Frau wiedererkannte, ebenso dieselbe schweigsame Beherrschung. Ich kam nicht umhin, mich in sie hineinzuversetzen: dass sie ihre Tochter niemals wiedersehen und wohl auch nie mehr von ihr hören würde, weil die Post Privatbriefe immer rigoroser aussortierte, so dass inzwischen nur wirklich wichtige Benachrichtigungen, kurz und sachlich dargestellt und mit den vorgeschriebenen Bescheinigungen versehen, zum Adressaten durchgelassen wurden. Und dann kam mir ein etwas vermessener und individualromantischer Gedanke über eine Art »Ausgleich« in den Sinn, der den Mitsoldaten zugesprochen werden sollte, wenn sie ihr emotionales Dasein dem Staat opferten, und der aus dem höchsten und reichsten bestehen musste, was man anstreben konnte: Ehre. Wenn die Ehre verstümmelten Kriegern genug und mehr als genug Trost spendete, warum sollte ihr das dann nicht auch bei jedem Mitsoldaten gelingen, der sich innerlich verstümmelt fühlte? Es war ein verworrener und romantischer Gedanke, der am späteren Abend zu einer übereilten Handlung führen sollte.