8,99 €

Mehr erfahren.

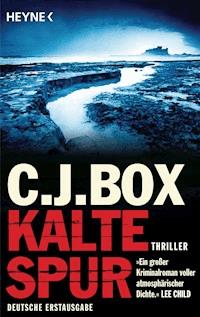

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Joe Pickett

- Sprache: Deutsch

Es ist ein mysteriöser Fall von Viehverstümmelung: Ein grausig zugerichteter Elch liegt mitten im Wald. Keine Schusswunde, keine Spuren. Und es soll auch nicht das letzte seltsame Vorkommnis bleiben. Kurz darauf werden zwei ebenso grässlich entstellte Männer gefunden, woraufhin sich Joe Pickett einer Taskforce anschließt, die die Taten aufklären soll. Die Einheimischen glauben an eine übernatürliche Macht, doch Joe ist davon überzeugt, dass der Täter menschlich ist – und wieder morden wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

DAS BUCH

Joe Pickett ist mit seinen Töchtern Sheridan und Lucy zum Fliegenfischen in den Bergen, als er auf den grausig zugerichteten Kadaver eines Elchs stößt. Die Gesichtshaut wurde abgezogen und die Genitalien entfernt. Es gibt keine Schusswunden und keine Fußspuren am Fundort, und auch die Aasfresser haben den toten Elch nicht angerührt.

Kurz darauf erfährt der Wildhüter von einer ähnlich zugerichteten Viehherde. Die Behörden schreiben die Vorfälle dem Angriff eines entlaufenen Grizzlybären zu, doch Joe weiß, dass die Wunden viel zu sauber und chirurgisch präzise sind, um von den Zähnen eines Raubtiers zu stammen. Als wenig später zwei verstümmelte Männerleichen auftauchen, schließt Joe sich widerwillig einer Sondereinheit an, zu der auch der korrupte Sheriff Barnum sowie der FBI-Agent Tony Portenson gehören. Inzwischen glauben die Einheimischen, dass eine übernatürliche Macht, wenn nicht sogar Außerirdische ihre Hand im Spiel haben. Doch Joe lässt sich von diesen abergläubischen Geschichten nicht beirren und macht sich auf die Suche nach den wahren Tätern.

DER AUTOR

C. J. Box lebt in Cheyenne im amerikanischen Bundesstaat Wyoming. Er arbeitete als Rancher, Jagdaufseher und Journalist. Heute koordiniert er Tourismus-Programme in den Rocky Mountains. Für seine Joe-Pickett-Romane gewann C. J. Box bereits den Anthony Award, den französischen Prix Calibre 38, den Macavity Award, den Gumshoe Award, den Barry Award und wurde darüber hinaus für den Edgar Award und den L.A. Times Book Prize nominiert.

Mehr Infos zum Autor unter www.cjbox.net

Lieferbare Titel

Stumme Zeugen – Mörderischer Abschied

Aus der Joe-Pickett-Reihe:

Todeszone – Jagdopfer – Wilde Flucht – Blutschnee

Inhaltsverzeichnis

Für Kelly, Sherri und Kurt … und Laurie, wie immer

Erster Teil

Die zwölfjährige Sheridan Pickett träumte, in den Bighorn Mountains am Rand einer Lichtung zu stehen. Sie war allein. Der Forst hinter ihr war unerträglich still. Vor ihr strich ein sanfter Wind durchs hohe Gras.

Die Wolken quollen düster und eindrucksvoll über die Gipfel wie eine Wand. Rasch war der ganze Himmel verdunkelt, als hätte jemand den Deckel auf einen Topf gestülpt. Eine Wolke in der Mitte war heller als die anderen und wirkte von innen erleuchtet. Sie wurde größer und schien sich der Erde zu nähern. Schwarze Rauchfäden schlängelten sich wie Ranken heraus und tauchten in die Bäume hinab. Augenblicklich verwandelte sich der Rauch in Bodennebel, der zwischen den Stämmen trieb wie ein lautloser Bach. Dann versickerte er im Boden, als wolle er sich dort ausruhen oder verbergen.

So rasch die Wolken gekommen waren, so schnell klarte der Himmel wieder auf.

Im Traum wusste sie, dass der Nebel aus einem bestimmten Grund gekommen war. Aber aus welchem? Wann würde er wieder auftauchen? Und warum?

Sie schreckte aus dem Schlaf und begriff erst nach einigen angsterfüllten Sekunden, dass die Finsternis ringsum ihr Zimmer war und der leise Windhauch in ihren Ohren der Atem ihrer kleinen Schwester Lucy, die in der unteren Koje des Doppelbetts schlief.

Sheridan ertastete ihre Brille auf dem Regal am Kopfende der Matratze, schwang die Füße über die Bettkante und sprang mit sich bauschendem Nachthemd auf den kalten Boden.

Sie schob den Vorhang zur Seite und blinzelte in den schwarzen Himmel. Eisige Sterne stachen ihr wie Nadelspitzen in die Augen. Von Wolken, dunkel oder glühend, keine Spur.

Erstes Kapitel

Vor ihrer Begegnung mit dem mächtigen Elchbullen, der sie anzugrinsen schien, war es ein guter Tag zum Fliegenfischen für Joe Pickett und seine Töchter gewesen.

Bis dahin waren Joe, Sheridan und die siebenjährige Lucy gemeinsam mit ihrem blonden Labrador Maxine einen herrlichen Septembernachmittag lang den Crazy Woman Creek hinaufgewandert. Insekten, vor allem Heuschrecken, schwirrten im hohen Ufergras, und der Wind strich durch die Kronen des harzig duftenden Drehkiefernwalds.

Sie hatten ihre eigene Technik beim Angeln. Während einer sein Glück an einer tiefen, ruhigen Stelle oder dort suchte, wo das Flüsschen verheißungsvoll Fahrt aufnahm, schlichen die anderen in weitem Bogen am Ufer an ihm vorbei zur nächsten Stelle flussaufwärts. Der klare, noch immer sehr kalte Creek führte weniger Wasser als sonst – es war ein trockenes Jahr. Joe war Ende dreißig, schlank und durchschnittlich groß. Gesicht und Handrücken waren durch den Alltag unter freiem Himmel in der Gebirgslage braungebrannt.

Von einem trockenen Stein zum nächsten springend, hatte er das Flüsschen überquert, um seine Mädchen, die am anderen Ufer mit ihren Fliegenruten hantierten, besser im Auge zu haben. Maxine folgte Joe wie immer auf dem Fuße und widerstand ihrem natürlichen Impuls, die an der Schnur ausgeworfenen Köder zu apportieren.

Sheridan stand bis zur Taille im Gestrüpp und war nahezu reglos darauf konzentriert, eine Plastikheuschrecke an die Angelschnur zu knoten. Weil ihre Brille in der Nachmittagssonne funkelte, vermochte Joe nicht zu erkennen, ob sie sah, dass er sie beobachtete. Sie trug ihre Angelweste (ein frisches Geburtstagsgeschenk) und ein T-Shirt, ausgebeulte Shorts und Wassersandalen zum Waten und hatte eine schweißfleckige, von Joe ausrangierte Kappe mit dem Logo der Jagd-und Fischereibehörde Wyoming auf. Ihre Arme und Beine waren von Kratzern übersät, da sie sich durch Dornen und Geäst zum Wasser durchgeschlagen hatte. Das ohnehin ernsthafte Mädchen nahm das Fliegenfischen sehr ernst.

Doch so hingebungsvoll sie auch bei der Sache war: Die meisten Fische schien Lucy zu erbeuten, und das brachte Sheridan ziemlich aus der Fassung. Lucy teilte die Angelbegeisterung ihrer älteren Schwester nicht und war nur mitgekommen, weil Joe darauf bestanden und ihr ein gutes Essen versprochen hatte. Sie trug ein Sommerkleid und weiße Sandalen und hatte das schimmernde blonde Haar zum Pferdeschwanz gebunden.

Mit jedem Fisch, den Lucy fing, sah Sheridan ihre kleine Schwester wütender an und schlug einen weiteren Bogen um sie. Joe wusste, was sie dachte: Das ist nicht fair.

»Dad, sieh dir das mal an!«, unterbrach sie sein Sinnieren. Er holte die Schnur ein und ging zu seiner Tochter. Sie zeigte auf etwas im Wasser zu ihren Füßen.

Es war eine tote Forelle, die – den weißen Bauch aufwärts gekehrt – zwischen zwei Steinen trieb. Der Fisch hüpfte auf den Wellen einer kleinen Ausbuchtung des Wasserlaufs, in die die Strömung eine dunkle Schicht aus Kiefernnadeln und Algen getrieben hatte. Der nasse, vinylartige Glanz auf der Unterseite des Tiers und der hellrote Doppelschlitz unter den Kiemen verrieten Joe, dass es noch nicht lange tot war.

»Ein hübscher Fisch«, sagte Sheridan. »Eine Cutthroat-Forelle. Wie groß die wohl ist?«

»Etwa fünfunddreißig Zentimeter. Ein Prachtexemplar.« Intuitiv fasste er Maxine am Halsband. Er spürte, wie sie vor Begehren zitterte, den toten Fisch zu apportieren.

»Was meinst du, was ihr zugestoßen ist?«, fragte Sheridan. »Ob jemand sie gefangen und tot wieder ins Wasser geworfen hat?«

Joe zuckte die Achseln. »Keine Ahnung.« Bei einem früheren Ausflug hatte er ihr beigebracht, wie man einen Fisch richtig ins Wasser zurücksetzt. Er hatte ihr gezeigt, wie man ihn am Bauch auf die Hand nimmt und langsam in den Fluss senkt, damit die natürliche Strömung ihn wiederbelebt, und wie man ihn davonzischen lässt, wenn er zu Kräften gekommen ist.

Sie hatte gefragt, ob es vertretbar sei, erbeutete Fische zu essen, oder ob man sie wieder schwimmen lassen solle, und er hatte geantwortet, Fische seien zum Essen da, doch es gebe keinen Grund, gierig zu sein. Tote Fische den ganzen Tag über in einem heißen Behältnis zu lassen und sie dann wegzuwerfen, weil sie verdorben waren, sei kein juristisches, aber ein moralisches Problem. Er wusste, dass sie nun wieder daran dachte.

Bald zeigte Sheridan ihm eine weitere Forelle. Sie war noch nicht so lange tot wie die andere, denn sie lag auf der Seite und schillerte in allen Farben des Regenbogens. Demnächst würde auch dieser Fisch mit aufwärts gekehrtem Bauch im Wasser treiben. Er war nicht so groß wie der erste, aber dennoch beeindruckend.

Sheridan war aufrichtig empört.

»Es macht mich wütend, dass jemand diese Fische tötet«, sagte sie mit blitzenden Augen. Joe gefiel das ebenso wenig, doch er war von ihrer Entrüstung beeindruckt, obwohl er nicht wusste, ob ihr Zorn aus ethischen Überzeugungen herrührte, oder ob sie sich darüber ärgerte, dass jemand Fische tötete, von denen sie meinte, sie hätte sie zu fangen verdient.

»Erkennst du, woran sie gestorben sind?«, fragte sie.

Diesmal ließ er Maxine die Forelle apportieren. Der Labrador stürzte sich mit solcher Wucht ins Wasser, dass sie ganz nass gespritzt wurden, und kehrte mit dem Fisch im Maul zurück. Joe befreite ihn aus den Fängen der Hündin und drehte ihn auf der Hand nach links und rechts. Er konnte an dem Tier nichts Ungewöhnliches entdecken.

»Wenn ich einen Reh- oder Wapitikadaver finde, suche ich nach Schusswunden«, sagte er, »doch an diesen Tieren kann ich keine Verletzungen oder Krankheiten entdecken. Vielleicht sind die beiden Fische in Panik geraten und haben einen Herzschlag erlitten, als sie gefangen wurden.«

Sheridan schnaufte enttäuscht und ging mit großen Schritten flussaufwärts. Joe warf den Fisch in ein Weidengebüsch hinter seinem Rücken, wartete darauf, dass Lucy angetrottet kam, und tastete dabei nach seiner Dienstwaffe, einer schweren, halbautomatischen .40er Beretta, die in der Rückentasche seiner Angelweste verborgen war. Auch Dienstabzeichen und Plastikhandschellen hatte er dabei. Zwar war er nicht im Dienst, doch als Jagdaufseher war er verpflichtet, jederzeit für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu sorgen.

Am Morgen hatte er beim Packen das Arsenal in seiner Weste um einen Gegenstand außer der Reihe erweitert: Bärenspray. Durch den Stoff hindurch trommelte er mit den Fingern auf die große Dose. Dieses Gas war ein fieses Zeug, zehnmal so stark wie das Pfefferspray, mit dem man menschliche Angreifer abwehrte. Ein Sprühstoß davon ließ einen selbst auf größere Entfernung in die Knie gehen. Joe dachte an die vielen Berichte und seltsamen Mails, die er über einen gefährlichen, zweihundert Kilo schweren Grizzly erhalten hatte, der im Nordwesten Wyomings enorme Verwüstungen anrichtete. In den letzten vier Wochen hatte das Tier Autos, Zeltplätze und Hütten beschädigt, doch bisher war es zu keiner Begegnung zwischen Bär und Mensch gekommen. Das schwächer werdende Signal des Funkhalsbands hatte es anfangs erlaubt, das Tier nahe der Osteinfahrt zum Yellowstone Park zu orten, doch es war noch immer nicht gesichtet worden. Als die »Bärenjungs« – Mitarbeiter der Jagd- und Fischereibehörde von Wyoming sowie Experten des Bundesnaturschutzamts – den Grizzly hatten bremsen wollen, war er ihnen entwischt und sie hatten das Signal verloren. Joe konnte sich an keinen vergleichbaren Vorfall erinnern. Es war wie die Wildnisversion einer Sträflingsflucht. Genau wie die Biologen machte er die Trockenheit dafür verantwortlich – und das daraus resultierende Bedürfnis des Tieres, bei der Suche nach Essbarem immer weitere Gebiete zu durchstreifen. Dass der Bär den Schadensberichten zufolge nach Osten durch den Shoshone-Bundesforst zog, war ihm nicht entgangen. Wenn er diese Richtung beibehielt, würde er in die Bighorns gelangen, wo es seit achtzig Jahren keine Grizzlys mehr gegeben hatte.

Es gefiel Joe nicht, an seinem freien Tag Waffe und Dienstabzeichen mitzuführen. Ihm behagte nicht, dass seine Töchter beim Angeln und beim Braten des Fangs überm offenen Feuer seine tägliche Ausrüstung sahen. Es war etwas anderes, wenn er im roten Chamoislederhemd der Jagd- und Fischereibehörde und im grünen Pick-up in seinem Revier unterwegs war, um Jäger und Angler zu kontrollieren. Im Moment wollte er einfach nur Dad sein.

Ein Stück flussaufwärts stießen sie auf eine zweite Gruppe. Sheridan bemerkte sie als Erste, blieb stehen und blickte sich zu Joe um. Der sah Farben durch die Bäume blitzen und hörte ein Husten.

Dann drehte der Wind, und ein seltsamer Geruch drang ihm in die Nase. Es stank eklig süß und metallisch, und er zuckte zusammen, als eine besonders intensive Schwade heranwehte.

Joe vergewisserte sich, dass Lucy ihnen immer noch folgte, und zwinkerte Sheridan zu, als er sie überholte. Sie blieb dicht hinter ihm, während er sich den beiden Anglern näherte. Sollte er ihnen zuerst sein Dienstabzeichen zeigen? Er entschied sich dagegen. Wieder bemerkte er den Gestank, der immer schlimmer zu werden schien.

Plötzlich spürte er, wie Sheridan ihn am Ärmel zog, drehte sich um und sah sie zum Ufer zeigen. Eine kleine Bachforelle, kaum fünfzehn Zentimeter lang, trieb seitlich auf dem Wasser. Sie war noch nicht tot, und er sah die Kiemen arbeiten, als sie mitleiderregend versuchte sich aufzurichten und wegzuschwimmen.

»Die Fischmörder«, flüsterte Sheridan unheilvoll mit Blick auf den Mann und die Frau vor ihnen, und er nickte bestätigend.

Der Mann musste Ende fünfzig sein und war gekleidet, als wäre er dem Titelblatt der Zeitschrift Fliegenfischer entstiegen. Er trug ultraleichte Gore-Tex-Wathosen und lederne Watstiefel, ein hellblaues Coolmax-Hemd und eine Angelweste, deren viele Taschen mit Ausrüstung vollgestopft waren. Ein Forellenkescher hing über seiner Schulter, ein ledernes Büchlein, in dem er Gattung und Größe seines Fangs verzeichnete, an einem Band an der Weste – genau wie eine kleine Digitalkamera, um die Beute zu fotografieren. Das Gesicht des groß gewachsenen Kerls mit breiter Brust war gerötet, er hatte einen schwarz-weiß melierten Schnurrbart und bleiche, wässrige Augen. Verkaterter Firmenboss im Urlaub, dachte Joe.

Seitlich hinter dem Mann saß eine viel jüngere Blondine mit langen, sonnengebräunten Beinen und einer nagelneuen Weste, an deren Reißverschluss noch das Etikett eines Anglergeschäfts aus der Gegend prangte. Sie hielt die Rute so angewidert von sich weg, als hätte sie eine tote Schlange in der Hand.

Offensichtlich brachte der Mann ihr bei, wie man angelte. Oder besser: Er zeigte ihr, was für ein prima Angler er war. Vermutlich hatte das Paar auf dem Weg in die Berge vor einem Laden haltgemacht, und er hatte ihr die Weste gekauft.

Der Mann war gerade dabei gewesen, seinen Köder an einer tiefen, ruhigen Stelle des Creeks auszuwerfen, funkelte nun aber Joe und Sheridan sichtlich verärgert über die Störung böse an.

»Jeff …«, mahnte die Frau ihn leise.

»Guten Tag«, sagte Joe lächelnd. »Wie läuft’s?«

Jeff trat theatralisch vom Ufer zurück. Seine Bewegungen waren nicht aggressiv, sollten Joe und Sheridan aber deutlich machen, dass ihm die Störung missfiel und er so rasch wie möglich weiterangeln wollte.

»Schon dreißig Fische«, sagte er schroff.

»Achtundzwanzig«, verbesserte ihn die Frau, und er warf ihr einen wütenden Blick zu.

»So sagt man eben«, belehrte er sie, als würde er ein Kind ausschimpfen. »Schon zwanzig Fische, schon dreißig Fische – so sagt man unter Anglern, wenn einer so scheißunhöflich ist, danach zu fragen.«

Die Frau wich zurück und nickte.

Joe mochte den Kerl nicht. Er kannte diesen Typ Fliegenfischer, der alles zu wissen glaubt und sich jeden Ausrüstungsgegenstand leisten kann, von dem er in den Anglermagazinen liest. Oft waren diese Leute blutige Anfänger. Und viel zu oft wussten sie nichts von den Benimmregeln in freier Natur und den allgemeinen Geboten der Höflichkeit. Ihnen ging es einzig und allein darum, an einem Tag ihre dreißig Fische zu fangen.

»Behalten Sie davon auch welche?«, wollte Joe wissen und lächelte noch immer. Dann fasste er in die Rückentasche seiner Weste, zog den Dienstausweis heraus und hob ihn hoch, damit Jeff begriff, warum er ihm diese Frage stellte. »Hier darf man nur sechs Fische angeln«, sagte er. »Haben Sie was dagegen, wenn ich nachsehe, was Sie behalten haben?«

Jeff schnaubte, und seine Miene verhärtete sich.

»Sie sind also der Jagdaufseher?«

»Stimmt. Und das ist meine Tochter Sheridan.«

»Und seine Tochter Lucy«, erklärte Lucy, die die beiden eingeholt hatte. »Wonach stinkt es hier, Dad?«

»Und Lucy«, ergänzte Joe und drehte sich zu ihr um. Sie kniff sich die Nase zu. »Also halten Sie sich mit Kraftausdrücken bitte zurück.«

Jeff wollte schon etwas sagen, überlegte es sich aber anders und verdrehte die Augen zum Himmel.

»Wissen Sie was?«, fuhr Joe fort und sah das Paar an. Die Frau schien eine Auseinandersetzung zu befürchten. »Wie wär’s, wenn Sie mir Ihren Angelschein und die Erlaubnis zeigen, hier fischen zu dürfen? Dafür zeige ich Ihnen, wie man einen Fisch wieder richtig ins Wasser setzt, damit nicht noch mehr Forellen sterben müssen.«

Die Frau begann sofort, in ihren engen Shorts zu kramen, und auch Jeff schien zu dem Schluss zu kommen, dass er keine Auseinandersetzung wollte. Zwar funkelte er Joe noch immer an, zog aber seine Brieftasche aus der Weste.

Joe überprüfte die Angelscheine. Sie waren tadellos. Die Frau kam aus Colorado und besaß nur eine zeitlich begrenzte Angellizenz. Jeff O’Bannon kam aus der Gegend, obwohl Joe sich nicht erinnern konnte, ihn je gesehen zu haben. Der Mann wohnte an der Red Cloud Road, in einem der Anwesen im Ranchstil, die für 500 000 Dollar das Stück südlich der Stadt in einem Neubaugebiet errichtet worden waren. Das überraschte Joe nicht.

»Wissen Sie, was hier so stinkt?«, fragte er im Plauderton und gab den beiden die Angelscheine zurück.

»Ein toter Elch«, erwiderte O’Bannon missmutig. »Auf der Wiese da oben.« Er wies mit dem langen, spitzen Schild seiner Anglerkappe vage zwischen die Bäume im Westen hindurch. »Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt gehen, verdammt.«

»Jeff …«, mahnte ihn die Frau.

»Es ist nicht verboten, verdammt zu sagen«, knurrte O’Bannon sie an.

Joe spürte Ärger in sich aufsteigen. »Jeff, ich könnte mir vorstellen, dass ich Sie hier draußen bald mal wieder treffen werde.« Er beugte sich zu ihm vor. »So wie Sie sich aufführen, werden Sie früher oder später sicher etwas ausfressen. Und dann nehm ich Sie fest.«

O’Bannon wollte schon auf ihn losgehen, doch die Frau hielt ihn zurück. Joe griff rasch in die Rückentasche seiner Weste und entsicherte die Dose mit Bärenspray.

»Ach, scheiß drauf«, brummte O’Bannon. »Verschwinden wir. Der Kerl hat mir die Laune verdorben.«

Cindy warf Joe hinter dem Rücken ihres Begleiters einen sichtlich erleichterten Blick zu und schüttelte entschuldigend den Kopf. Joe trat beiseite, als O’Bannon mit Cindy im Schlepptau an ihm vorbeistürmte.

»Tschüss, Mädchen«, rief sie Sheridan und Lucy zu. Die beiden blickten dem Paar nach, wie es flussabwärts davonzog. Jeff stapfte fluchend vorneweg und bahnte sich seinen Weg durchs Geäst, während Cindy Mühe hatte, Anschluss zu halten.

»Dad, können wir auch gehen?«, fragte Lucy. »Hier stinkt’s.«

»Setzt euch etwas flussabwärts ans Ufer, wenn ihr wollt«, antwortete Joe. »Ich muss mir den Elch ansehen.«

»Wir kommen mit!« Lucy hielt sich noch immer die Nase zu. Joe wollte widersprechen, bemerkte dann aber, dass O’Bannon auf der nahe gelegenen Lichtung stand und ihn durch die Kiefern anfunkelte und seine Begleiterin ignorierte, die ihn am Arm weiterziehen wollte.

»Gut«, sagte Joe, denn es war sicher das Beste, seine Mädchen in der Nähe zu behalten.

Der Elch war nicht schwer zu finden. Sein Anblick erschütterte Joe. Der ausgewachsene Bulle lag im knöcheltiefen Gras, an drei Seiten von dunklen, dicht stehenden Bäumen umgeben. Das Tier war zu nahezu doppelter Größe aufgebläht, seine blaurot gefleckte Haut zum Bersten gespannt. Zwei erstaunlich lange, schwarze Läufe mit wulstigen Gelenken hingen in der Luft wie die Beine eines umgekippten Stuhls. Der halb vom Gras verborgene Kopf mit dem vorquellenden, weit aufgerissenen Auge, das jeden Moment aus der Höhle zu springen drohte, schien ihn mit gebleckten Zähnen heimtückisch anzugrinsen.

Joe drehte sich auf dem Absatz um und befahl den Mädchen, stehen zu bleiben, um ihnen den Anblick zu ersparen, doch zu spät.

Lucy kreischte und schlug die Hände vor den Mund. Sheridan kniff die Lippen zusammen und riss die Augen weit auf.

»Er lebt!«, schrie Lucy.

»Tut er nicht«, widersprach Sheridan. »Aber es stimmt was nicht mit ihm.«

»Bleibt, wo ihr seid. Rührt euch nicht vom Fleck.« Joe zog ein Halstuch aus der Jeans, band es sich vor Nase und Mund wie ein Straßenräuber und näherte sich dem geblähten Kadaver. Sheridan hatte recht: Etwas stimmte nicht mit dem Tier. Für einen Augenblick befiel ihn ein kurzer Schwindel, als hätte er sich zu rasch bewegt. Er blinzelte. Schwach glitzernde Sterne trieben langsam durch sein Gesichtsfeld.

Er schüttelte den Kopf, um ihn wieder klar zu bekommen, und umrundete den Kadaver in einem Meter Abstand. Das Tier war verstümmelt: Genitalien, Moschusdrüsen und After waren entfernt – und auch das halbe Gesicht, sodass der halb nackte Schädel mit langen, gelben Zähnen zu grinsen schien. Die Schnitte waren glatt und mit nahezu chirurgischer Präzision ausgeführt. Joe konnte sich nicht vorstellen, dass ein Tier solche Wunden schlug. Das bloßliegende Fleisch hatte sich dunkelviolett bis schwarz verfärbt und war mit winzigen, hellgelben Haken übersät. Nach längerem Hinsehen bemerkte er, dass die Haken sich wanden: Maden. Von den Schnitten abgesehen, entdeckte er an dem Kadaver keine äußeren Wunden.

Joe wandte den Kopf ab, um einen tiefen Atemzug zu nehmen, machte einen Schritt vor, hockte sich hin und ergriff einen der steifen, knochigen Vorderläufe. Dann erhob er sich ächzend, nutzte das Bein als Hebel, wand sich um das mächtige, palmwedelartige Geweih herum und versuchte mit aller Kraft, den steifen Kadaver zu drehen. Das schiere Gewicht des Tiers nahm ihm kurz den Wind aus den Segeln, und er fürchtete, den Halt zu verlieren und auf den verrottenden Fleischberg zu stürzen. Schlimmer noch, wenn der Vorderlauf aus der verwesenden Schulter brach und er nur noch eine lange, haarige Keule in Händen hielt? Doch mit einem ekelerregend schmatzenden Geräusch löste sich der Kadaver vom Boden und bewegte sich langsam auf ihn zu. Joe zerrte noch mal am Lauf und sprang zurück, als der Bulle auf die andere Seite rollte. Im Leib des Kadavers blubberten Gase. Er suchte die mit Grashalmen bedeckte Unterseite des Tiers nach Wunden ab. Wieder nichts.

Er hatte erwartet, der Boden wäre – wie bei gewilderten Tieren üblich – von geronnenem Blut schwarz. Die Eintrittswunde war oft schwer zu entdecken, doch die stark blutende Austrittswunde hinterließ meistens einen schwarz-roten Pudding auf der Grasnarbe. Unter dem Elch jedoch befand sich kein Tropfen Blut, nur weitere Insekten, die herumkrabbelten und der Sonne zu entfliehen suchten.

Joe trat zurück und blickte sich um. Im saftigen, dichten Gras waren keine Spuren zu entdecken, wie ihm jetzt erst auffiel. Als er den Hang hinuntersah, den er heraufgekommen war, hoben sich seine Fußabdrücke deutlich vom trocknen Gras ab. Der Elch schien sich die Mitte der Wiese ausgesucht zu haben, um einfach tot umzufallen. Wer aber mochte Genitalien und Drüsen des Tiers und sein halbes Gesicht entfernt haben, ohne auch nur einen Fußabdruck zu hinterlassen?

Er zog das Halstuch vom Mund. Sein Koffer mit dem Besteck zur Untersuchung von Tierleichen lag im Pick-up, und der stand eine Stunde weit entfernt. Bald würde es dämmern, und er hatte Marybeth versprochen, die Mädchen rechtzeitig zum Abendessen und den Schulaufgaben nach Hause zu bringen. Er rechnete damit, bei seiner Rückkehr am nächsten Tag mit Hilfe des Bestecks und eines Metalldetektors ein, zwei Kugeln im Kadaver zu finden. Meist blieb das Blei in der Austrittswunde stecken.

Joe ging zu Sheridan und Lucy zurück. Sie hatten die Wiese hangabwärts verlassen und standen nah genug, um ihn zu beobachten, aber weit genug entfernt, damit ihnen von dem Gestank nicht übel wurde. Jeff und Cindy waren nirgends zu sehen.

Auf ihrem Rückweg zum Crazy Woman Creek bombardierten die Mädchen ihn mit Fragen.

»Wer hat den Elch getötet, Dad?«, wollte Lucy wissen. »Ich mag Elche.«

»Ich auch. Und ich weiß nicht, wie er zu Tode kam.« »Es ist doch seltsam, ein Tier einfach so aufzufinden, oder?«, fragte Lucy erneut.

»Sehr seltsam«, bestätigte Joe. »Es sei denn, jemand hat es erschossen und liegen gelassen.«

»Das ist ein Verbrechen, nicht – ein richtig schweres?«, erkundigte sich Sheridan.

Joe nickte.

»Hoffentlich findest du raus, wer das war«, sagte sie, »und sorgst dafür, dass er so was nie mehr tun kann.«

»Ja«, pflichtete Joe ihr bei, doch er war in eigene Gedanken versunken. Neben der Verstümmelung und dem Fehlen von Spuren ringsum beunruhigte ihn noch etwas anderes, ohne dass er hätte sagen können, was. Da beobachtete er einen Waschbären vor ihnen durch eine ruhige Stelle des Creeks plantschen und in einem Wäldchen verschwinden. Das Tier hatte einen der toten Fische gefunden, die Jeff »freigelassen« hatte.

Unvermittelt blieb er stehen. Genau, dachte er: Der Elchbulle ist seit Tagen tot und liegt in der freien Natur, und kein Tier hat sich über ihn hergemacht. Die Berge waren voller Aasfresser – Adler, Kojoten, Dachse, Habichte, Raben, selbst Mäuse –, die Kadaver normalerweise weit vor ihm fanden. Mithilfe der Elstern, die sich kreischend über tote Tiere hermachten, hatte Joe eine Menge Wild gefunden, das von Jägern angeschossen oder liegen gelassen worden war. Doch von den Schnitten abgesehen, hatte der Elch unberührt gewirkt.

Eine Front aus dichten Wolken schob sich vor die Sonne und ließ die Temperatur in ihrem Schatten rasch um fünf Grad fallen. Joe hörte ein Knacken, drehte sich langsam um und blickte zur Wiese zurück, auf der sie den Elch gefunden hatten. Er entdeckte nichts, spürte aber, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten.

»Was war das, Dad?«, fragte Sheridan.

Joe schüttelte den Kopf und lauschte.

»Ich hab’s gehört«, sagte Lucy. »Es klang, als wäre jemand auf einen Ast oder Zweig getreten. Oder vielleicht hat er Kartoffelchips gegessen.«

»Kartoffelchips«, spöttelte Sheridan. »Das ist doch dämlich.«

»Ich bin nicht dämlich!«

»Mädchen«, mahnte Joe und horchte immer noch in den Wald hinein. Doch bis auf das Rauschen des Windes in den Kronen der Kiefern herrschte absolute Ruhe. Er schauderte. Wie rasch sich die warme, einladende Atmosphäre in kalte, unheimliche Stille verwandelt hatte.

Zweites Kapitel

Eine halbe Stunde vor Einbruch der Abenddämmerung erreichten sie ihr kleines Heim, eine zweigeschossige Dienstwohnung des Staates Wyoming, die knapp fünfzehn Kilometer außerhalb von Saddlestring lag. Joe bog mit dem Pick-up von der Bighorn Road auf die Einfahrt ein und parkte vor der Garage, die einen neuen Anstrich vertragen konnte. Sheridan und Lucy waren aus der Beifahrertür gesprungen, ehe er nur die Handbremse hatte ziehen können, und eilten über den Rasen ins Haus, um ihrer Mutter zu erzählen, was sie gesehen hatten.

Maxine sprang ihnen nach, blieb aber an der Tür stehen, um sich nach Joe umzublicken.

»Lauf schon«, sagte er. »Ich komm nach.«

Fröhlich wedelnd stürmte der Labrador ins Haus.

Nachdem Joe Angelruten, Westen und Kühltasche in der Garage verstaut hatte, ging er am Haus vorbei zur Koppel. Toby, ihr achtjähriger gescheckter Wallach, wieherte bei seinem Anblick leise. Er war offensichtlich hungrig. Doc, ihr neuer, einjähriger Rotfuchs, tat es dem älteren Pferd gleich. Joe scheuchte sie beiseite und betrat die Umzäunung. Er gab jedem Tier sein Heu frisch vom Trockengestell, füllte den Wassertrog, überprüfte beim Verlassen der Koppel das Tor und fragte sich unterdessen, warum Marybeth die Tiere nicht schon gefüttert hatte wie üblich.

Als er die Hintertür des Hauses öffnete, kam Sheridan ihm schlecht gelaunt entgegen.

»Hast du deiner Mom vom Elch erzählt?«, fragte er.

»Die ist beschäftigt«, antwortete sie patzig. »Vielleicht hätte ich einen Termin mit ihr vereinbaren sollen.«

»Sherry …«, mahnte er, doch seine Tochter war bereits auf dem Weg zur Koppel.

Marybeth saß in Sweatshirt und Jeans am Küchentisch und war von Akten, Papierstapeln, aufgeschlagenen Büchern, dem Taschenrechner und ihrem Laptop umgeben. Auf beiden Seiten stapelten sich Aktenkisten, deren Deckel auf dem Boden lagen. Den Blick starr auf den Rechner gerichtet, würdigte sie Joe kaum eines Blicks, als er eintrat.

»Hey, Babe!«Er strich ihr blondes Haar beiseite und küsste sie auf die Wange.

»Einen Moment.« Sie tippte weiter.

In Joe flammte Ärger auf. Herd und Ofen waren kalt, der Tisch war ein heilloses Durcheinander – genau wie Marybeth. Nicht dass er erwartete, jeden Abend pünktlich bekocht zu werden, doch sie hatte ihn gebeten, mit den Mädchen früh zum Essen nach Hause zu kommen, und er hatte seinen Teil der Verabredung erfüllt.

»Fein«, verkündete sie und klappte den Laptop zu. »Fertig.«

»Womit?«

»Mit der Buchhaltung des Immobilienbüros Logue. Das war vielleicht ein Chaos!«

»Aha.« Unbeeindruckt öffnete er den Kühlschrank, um nachzusehen, ob es etwas Vorgekochtes zum Aufwärmen gab. Nichts.

»Dass die sich nach der Übernahme halten konnten!«, murmelte sie, während sie Bankberichte und geplatzte Schecks abheftete oder in Umschläge schob. »Die alten Eigentümer haben ihnen ein sagenhaftes Durcheinander hinterlassen. Der Cashflow der letzten zwölf Quartale war ein absolutes Mysterium.«

»Mmm.«

Nicht mal Aufbackpizzen waren im Gefrierschrank – nur steinharte Rehfleisch-Burger, Wapitibraten vom Vorjahr und eine Packung Eis am Stiel, die schon seit einer Ewigkeit in der Kühlung lag.

»Ich dachte, wir gehen heute Abend essen«, sagte Marybeth. »Oder einer fährt in die Stadt und holt was Warmes.«

Er staunte. »Können wir uns das denn leisten?«

Marybeths Lächeln verschwand von ihrem Gesicht. »Eigentlich nicht«, seufzte sie. »Jedenfalls nicht bis Monatsende.«

»Wir könnten diese Burger in der Mikrowelle auftauen«, schlug Joe vor.

»Würde es dir was ausmachen, sie draußen zu grillen?«

»Geht in Ordnung.«

»Schatz …«

Joe hob die Hand. »Mach dir keine Sorgen. Deine Arbeit hat dich aufgehalten. Schon okay.«

Einen Moment lang glaubte er, sie werde in Tränen ausbrechen. Das geschah in letzter Zeit immer öfter. Doch stattdessen biss sie sich auf die Unterlippe und sah ihn an.

»Wirklich«, wiederholte er.

Joe säuberte hinterm Haus den Grillrost und kämpfte gegen seine Enttäuschung darüber an, dass seine Frau nicht mal Vorbereitungen für das Abendessen getroffen hatte. Wie so oft in letzter Zeit schlug er sich mit wachsenden Sorgen um Marybeth und seine Ehe herum. Zweifellos hatte der gewaltsame Tod ihrer Pflegetochter April im letzten Winter ihr sehr zugesetzt. Joe hatte gehofft, das Ende der Kälte würde ihr helfen, darüber hinwegzukommen, doch dem war nicht so. Der Frühling hatte nur die Erkenntnis gebracht, dass ihre allgemeine Lage sich nicht geändert hatte.

Mitunter ertappte er sie dabei, wie sie vor sich hin starrte, den Blick aufs Fenster oder irgendetwas gerichtet, das zwischen der Scheibe und ihren Augen zu sein schien. Ihr Gesicht wirkte dabei leicht wehmütig. Ein paarmal hatte er gefragt, woran sie dachte, doch sie hatte nur den Kopf geschüttelt, als verjagte sie unliebsame Gedanken, und geantwortet: »An nichts.«

Er wusste, dass ihr die Finanzlage der Familie nicht weniger zusetzte als ihm. In Wyoming herrschte eine Haushaltskrise, die Gehälter der Staatsdiener waren eingefroren. Joe musste deshalb auf unabsehbare Zeit mit einem Jahresgehalt von 32 000 Dollar auskommen. Wegen seiner langen Arbeitszeit war an einen Nebenerwerb auch nicht zu denken. Die Behörde stellte ihm Dienstwohnung und Ausrüstung, doch in den letzten Monaten kam ihnen das Haus, das ihnen einst so traumhaft erschienen war, wie eine Falle vor.

Nach Aprils Tod hatten Joe und Marybeth über ihre Zukunft gesprochen und waren übereingekommen, dass sie jetzt vor allem Normalität und einen geregelten Alltag brauchten. Glaube und Hoffnung kämen schon von selbst zurück, weil sie starke Menschen waren und einander liebten, und die Zeit würde alle Wunden heilen. Joe hatte versprochen, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen oder sich in einem anderen Distrikt zu bewerben. Ein Tapetenwechsel konnte helfen, auch darin waren sie sich einig. Doch in letzter Zeit hatte er sich, wenn auch von schlechtem Gewissen geplagt, nicht einmal mehr halbherzig um andere Stellen gekümmert, weil er seinen Beruf liebte.

Marybeth war nicht mehr ihrenTeilzeitbeschäftigungen in Bibliothek und Pferdestall nachgegangen. Sogar kombiniert waren diese Jobs zu schlecht bezahlt und bedeuteten zu viel sozialen Kontakt. Es war ihr unangenehm, von Nutzern der Bücherei gemustert und nach April und den Umständen gefragt zu werden, die zu ihrem Tod geführt hatten.

Doch sie brauchten zusätzliche Einkünfte, also hatte sie im Sommer ein Gewerbe angemeldet und Buchhaltung, Büroorganisation und Lagerbestandsführung für kleine Firmen in Saddlestring übernommen. Joe fand das ideal, da sie ihre Ausbildung, ihr Durchsetzungsvermögen und ihr Organisationstalent so voll zum Einsatz bringen konnte. Bisher hatte sie Barretts Apotheke, den Präparator Sandvick, das örtliche Schnellrestaurant und das Immobilienbüro Logue betreut. Marybeth arbeitete hart, um sich zu etablieren, und ihr Büro stand kurz vor dem Durchbruch.

Daher fühlte er sich nur umso schlechter, dass er wegen des ausgefallenen Abendessens wütend auf sie gewesen war.

»Was war das mit dem Elch genau?«, hakte Marybeth beim Spülen nach. Joe war erstaunt, denn Sheridan und Lucy hatten den Vorfall beim Abendessen so plastisch und detailliert beschrieben, dass Joe sie gebeten hatte, damit aufzuhören.

»Wie kommst du jetzt darauf?«

Sie lächelte verschmitzt. »Die letzte Viertelstunde hast du daran gedacht.«

Er wurde rot. »Woher weißt du das?«

»Du starrst die ganze Zeit vor dich hin und trocknest dieses Glas jetzt zum vierten Mal ab«, erwiderte sie grinsend. »Ich seh doch genau, dass du mit den Gedanken ganz woanders bist.«

»Ganz schön unfair, dass du mich so durchschaust. Ich weiß nie, woran du denkst.«

»So gehört sich’s auch«, sagte sie und stieß ihn übermütig mit der Hüfte an.

»Die Mädchen haben das Ganze recht genau beschrieben. Da gibt’s wenig zu ergänzen.«

»Und warum beschäftigt dich die Sache so?«

Er ließ Wasser über einen Teller laufen, stellte ihn aufs Trockengestell und hielt inne. »Ich habe viele tote Tiere gesehen.« Er sah sie über die Schulter an. »Und leider auch einige tote Menschen.«

Sie nickte.

»Aber alles an diesem Kadaver war … anders. Komplett anders.«

»Weil du nicht feststellen konntest, wie die Wunden zustande kamen?«

»Auch deshalb. Aber man findet einfach keinen toten Elch so mitten auf einer Wiese. Es gab keine Spuren und keinen Hinweis darauf, dass der Schütze sich seinem Opfer genähert hat. Selbst richtig üble Wilderer, die die Kadaver schlicht verrotten lassen, sehen sich an, was sie zur Strecke gebracht haben.«

»Vielleicht war das Tier krank und ist gestorben«, wandte sie ein.

Joe hatte sich umgedreht und lehnte an der Spüle. Das Geschirrtuch hatte er über seinen Arm gehängt.

»Natürlich sterben laufend Tiere eines natürlichen Todes. Aber man findet sie nicht. Kann sein, dass man ein paar Knochen entdeckt, wenn die Aasfresser das Skelett nicht zu sehr verstreut haben, aber man stößt nicht auf Tiere, die an Altersschwäche verendet sind. Oder extrem selten. Sterbende Tiere ziehen sich dahin zurück, wo man sie nicht findet. Sie brechen nicht auf einer Wiese einfach so zusammen.«

»Der Elch kann doch erschossen oder vom Blitz getroffen worden sein oder so.«

»Bei einem Blitzschlag hätte es Verbrennungen gegeben. Und ob das Tier erschossen wurde, finde ich morgen heraus. Doch mein Instinkt sagt mir, dass ich kein Blei entdecken werde.«

»Vielleicht wurde es vergiftet?«, überlegte Marybeth.

Joe schwieg kurz und betrachtete den Kadaver erneut vor seinem inneren Auge. Ihm gefiel, dass Marybeth sich mit ihm zusammen Gedanken darüber machte, was dem Elch widerfahren sein mochte. Ihr neues Gewerbe hatte sie so in Beschlag genommen, dass sie sich seit Langem nicht für das interessiert hatte, was er tat.

»Auch dann hätte der Bulle sich zum Sterben in ein Versteck zurückgezogen. Es sei denn, das Gift wirkte so rasch, dass er einfach umfiel, doch das halte ich für unwahrscheinlich. Und diese Wunden …«

»Du hast sie vorhin als Schnitte bezeichnet.«

»Ja, das war Chirurgenarbeit, keine Metzelei. Soweit ich weiß, schlägt kein Tier so makellose Wunden. Und die abgeschnittenen Teile wurden entfernt – wie Trophäen.«

Marybeth verzog das Gesicht. »Diese Trophäensammlung möchte ich wirklich nicht sehen.«

Joe lachte unbehaglich und nickte.

»Hört sich fast an, als wäre der Elch vom Himmel gefallen«, meinte Marybeth.

»Oha«, stöhnte er, »ich hatte gehofft, du würdest das nicht sagen.«

Sie stieß ihm einen Finger zwischen die Rippen. »Aber daran hast du doch auch gedacht, oder?«

Das wagte er nicht abzustreiten, denn sie kannte seine Gedanken zu genau.

»Ich kann kaum erwarten, was du rausfindest.« Sie griff ins Becken, um das Spülwasser abzulassen. »Soll ich meine Mutter fragen, was sie darüber denkt?«

Joes entsetzter Blick brachte Marybeth zum Lachen, und er merkte, dass sie nur einen Scherz gemacht hatte. Ihre Mutter, die frühere Missy Vankueren, würde bald einen in der Nähe lebenden Rancher namens Bud Longbrake ehelichen. Neben ihrer erneuten Wiederverheiratung (sie war viermal geschieden) und der Erörterung der Frage, womit Joe das Potenzial ihrer Tochter Marybeth genau erstickt hatte, war es Missys größte Leidenschaft, Bücher und Sendungen über paranormale Phänomene zu konsumieren. Sie spekulierte liebend gern über Vorfälle im Twelve Sleep County und weltweit und führte sie auf übernatürliche Erklärungen zurück.

»Erzähl ihr bitte nichts davon«, flehte er leicht übertrieben. »Du weißt, wie ich diesen Eso-Quatsch verabscheue.«

»Apropos Eso-Quatsch …« Sheridan betrat die Küche, nachdem sie draußen gelauscht hatte. »Hab ich euch erzählt, dass ich wieder diesen Traum hatte?«

Drittes Kapitel

Am nächsten Morgen, einem Montag, wanderte Joe den Crazy Woman Creek mit seinem Leichenschaukoffer hinauf und musste entdecken, dass der grinsende Elch nicht mehr da war. Für einen Augenblick stand er wie versteinert da und musterte das geknickte Gras. Sheridans Traum machte ihm zu schaffen. Joe weigerte sich, an Aliens, kriechenden Nebel oder Dinge zu glauben, die er nicht sehen oder berühren konnte. Schon immer war er überzeugt davon gewesen, dass es Ungeheuer und übersinnlichen Quatsch nicht gab. Er war immer Skeptiker gewesen und erinnerte sich gut daran, wie die anderen Kinder aus der Nachbarschaft sich um ein Ouija-Brett geschart und ihn gedrängt hatten, mitzumachen. Stattdessen war er Angeln gegangen. Während seine Freunde spät nachts noch Horrorfilme geguckt hatten, hatte er seelenruhig neben ihnen geschlafen. Sheridan jedoch war anders, und das seit jeher. Er hoffte, sie würde den Träumen entwachsen.

Jemand hatte den Kadaver weggezerrt. Eine plattgedrückte Spur führte durch das Gras in einer kantigen S-Kurve zur nördlichen Kiefernwand. Neugierig folgte er ihr.

Der ausgewachsene Bulle hatte mindestens dreihundert Kilo gewogen. Ihn so weit zu schleifen, erforderte immense Kräfte. Joe wäre nicht erstaunt gewesen, die Spuren eines Pick-ups oder Quads auf der Wiese zu entdecken, aber nichts dergleichen. Ob ein Grizzly das tote Tier weggeschafft hatte? Während er der Spur lautlos über die Wiese folgte, versuchte er, im dunklen Wald vor sich etwas zu erkennen. Die absolute Stille irritierte ihn – kein Eichhörnchen fiepte in den Bäumen, kein Häherruf in der Luft. Bis auf das leise Summen der Insekten im Gras zu seinen Füßen und den kühlen Herbstwind, der durch die Kronen strich, war es totenstill. Wieder spürte er, wie ihm ein Frösteln das Rückgrat hinauflief und sich ihm die Haare im Nacken und auf den Unterarmen sträubten.

Er konnte sich das seltsame Gefühl nicht erklären, das ihn auf der Wiese erneut befiel. Es war, als drückte etwas von allen Seiten auf ihn ein, nicht kräftig, aber stetig. Die herbstlich frische Bergluft fühlte sich schwer an und hinterließ beim Einatmen ein nasses, erdrückendes Gefühl in der Lunge. Als er auf die Wand aus Bäumen und die Granithänge sah, die dahinter aufragten, flimmerte es unangenehm vor seinen Augen.

Joe streifte sich den Gurt des Koffers mit dem Sezierbesteck über, um die Hände frei zu haben, zog seine halbautomatische Waffe und lud sie durch. Mit der linken Hand nahm er das Bärenspray aus dem Gürtel und entsicherte es. Vorsichtig näherte er sich dem dunklen Waldrand, Pistole in der Rechten, Spray in der Linken. Hoch konzentriert gab er sich alle Mühe, etwas zu sehen, zu hören oder zu riechen, das ihn warnen könnte, ehe es zu spät war.

Da entdeckte er die Bärenspur. Die mächtige Pfote war groß wie ein Kuchenteller und hatte die Pflanzendecke durchstoßen, sodass dunkles Erdreich zu sehen war. Er konnte den Fersenabdruck im Mutterboden deutlich erkennen und auch den der einzelnen Zehen. Im Abstand von fast fünf Zentimetern hatten die Krallen klar umrissene Löcher in den Boden gestanzt, als hätte jemand einen Rechen hineingeschlagen. Diese Spuren stammten gewiss von einem Grizzly. Kein heimischer Schwarzbär hätte so einen Abdruck hinterlassen. Seltsam jedoch, dass die Spur zu ihm wies und nicht in den Wald. Warum führte sie nicht von der Wiese weg?

Dann verstand er: Der Bär hatte den Elch mit den Zähnen am Nacken gepackt und rückwärts von der Wiese geschleift wie ein Welpe eine Socke. Da der Fersenabdruck tiefer als die Klauenspuren war, hatte er mit dem Kadaver zu kämpfen gehabt und sich gegen den Boden gestemmt, um die Zugkraft zu erhöhen.

Joe warf einen raschen Blick auf das Spray und seine .40er Beretta. Zu klein, dachte er, zu mickrig. Wahrscheinlich würde er ohnehin danebenschießen, weil er mit Handfeuerwaffen miserabel zielte; doch auch wenn er träfe, würde das den Bären wohl lediglich wütend machen.

Er dachte einen Moment nach, zuckte dann die Achseln und setzte seinen Weg fort. Im Unterholz war eine Schneise zu erkennen. Äste waren umgebogen und zurückgeschnellt oder abgebrochen. Als Joe in den tiefen Schatten der Kiefern trat, blinzelte er. Der Wald stand unnatürlich dicht und war überdies voller Totholz. Die Stämme waren nur baseballschlägerdick. Joe senkte die Schulter und arbeitete sich hindurch.

Der dunkle und trockene Waldboden war mit einem dicken Teppich bronzener Nadeln übersät. Joes Stiefel sanken bei jedem Schritt ein, der Untergrund federte. Es roch nach Kiefern, pflanzlicher Verwesung und nun auch streng nach dem Elch, dessen Gestank er zuvor nicht bemerkt hatte.

Als seine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten, schien der Bullenkadaver direkt vor ihm aus dem Boden aufzutauchen. Der Gestank war plötzlich überwältigend. Joe trat einen Schritt nach hinten und stieß mit den Schultern gegen zwei Stämme, die ein weiteres Zurückweichen verhinderten. Mit angehaltenem Atem holsterte er seine Pistole, nestelte einen Atemschutz, wie Chirurgen ihn trugen, aus dem Koffer, streifte sich den Gummizug über den Kopf und rückte ihn vor Nase und Mund. Dann schmierte er aus einem Plastiktiegel Erkältungssalbe auf die Maske, um den Gestank weiter zu neutralisieren, näherte sich dem Kadaver und machte sich an die Arbeit.

Der Elch war noch stärker verwest. Wo die geblähte Haut aufgeplatzt war, waren Eingeweide wie Blüten aus dem Unterleib gebrochen. Erneut bewunderte Joe die chirurgisch präzisen Schnitte. Er fand keine am Vortag übersehenen Wunden. Hinzugekommen waren allerdings die Beißspuren des Bären im Nacken, die vom Zerren des Kadavers über die Wiese herrührten. Mit der Digitalkamera fotografierte Joe die Wunden aus verschiedenen Perspektiven. Die Bilder gaben allerdings nicht wieder, welche Angst und Furcht ihn plagte. Klinisch und irgendwie sauberer als die Wirklichkeit hielten sie die Situation fest.

Er streifte dicke Gummihandschuhe über und hockte sich mit dem Sezierbesteckkoffer neben den Kadaver. Auf einer Befundkarte mit Gebissschema trug er die Größe der vorderen Backenzähne sowie ihre Verfärbungen und den Grad der Abnutzung ein, deren zufolge der Bulle etwa sieben Jahre alt war, also in der Blüte seines Lebens gestanden hatte. Nachdem er mit einer Edelstahlsonde erst auf Schulterhöhe nahe der Wirbelsäule, dann am mittleren Rücken und schließlich in Hüfthöhe ins Fleisch gestochen hatte, notierte er, dass das Tier normal, vielleicht sogar ein wenig überernährt war. Für ein so trockenes Jahr schien der Elch ungewöhnlich robust und gesund gewesen zu sein. Was ihm auch widerfahren war: Offensichtlich war er nicht an Auszehrung oder Altersschwäche gestorben.

Joe strich mit einem ausziehbaren Metalldetektor vom Schwanz bis zur gewölbten Schnauze des Tiers. Kein Ausschlag. Sollte er geschossen worden sein, hatte die Kugel den Elch durchschlagen. Doch es gab keine Austrittswunde. Die üblichen Jagdpatronen waren so gefertigt, dass sie im getroffenen Tier schlimme Verletzungen anrichteten und im Körper verblieben. Möglicherweise hatte der Schütze aber panzerbrechende Kugeln verwendet, die glatt durchgingen. Doch Joe bezweifelte auch das. Je genauer er den Kadaver inspizierte, desto weniger war er der Meinung, dass der Elch erlegt worden war.

Mit einem Rasiermesser nahm er an den Stellen der chirurgischen Schnitte Gewebeproben von Hinterläufen, Nacken und Kopf und verpackte sie in dicke Papierumschläge, um sie ins Labor nach Laramie zu schicken. Plastik hätte die Proben verdorben, und seine Mühe sollte nicht umsonst gewesen sein. Er wiederholte die Prozedur mit einem zweiten Satz Umschläge, den er an ein anderes Labor senden würde.

Nachdem er fertig war, betrachtete er den Kadaver. Die ihres Fleisches beraubte Gesichtshälfte erschien ihm im stillen Halbdunkel noch grausiger als am Vortag. Der Verwesungsgestank arbeitete sich langsam durch die Maske und war stärker als selbst die Erkältungssalbe. Plötzlich blickte sich Joe um, denn ihm war schlagartig aufgefallen, dass er sich so darauf konzentriert hatte, Proben zu nehmen und die Nekropsie durchzuführen, dass er nicht an den Grizzly gedacht hatte. War er dort im Dunkel des Waldes? Würde er zurückkehren?

Warum hatte der Bär sich die Mühe gemacht, den massigen Kadaver in die Bäume zu zerren, dann aber nichts davon gefressen? Elchfleisch war begehrt, bei Jägern wie Bären. Wenn der Grizzly nicht hungrig war, wieso hatte er sich dann so angestrengt? Wenn er den Elch später hatte fressen wollen, weshalb hatte er ihn nicht eingegraben oder mit Ästen bedeckt, wie Bären das eigentlich taten?

Joe schloss den Reißverschluss des Nekropsie-Sets und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Der ganze Fund war ein undurchschaubares Rätsel. Er konnte nur hoffen, dass die Jungs im Labor mit Fotos und Proben etwas anzufangen wussten. Doch selbst wenn der Bulle an einer seltsamen Krankheit gestorben war: Wie würden sie die chirurgischen Schnitte und das Fehlen von Haut, Geschlechts- und anderen Organen erklären?

Das Licht um ihn herum wurde immer gelber, je mehr er sich der Wiese näherte, und als er aus dem Wald trat, fühlte er sich wie ein Schwimmer, der von unten die Wasseroberfläche durchbricht. Er blickte sich um und horchte, ob er einen heranstürmenden Bären oder irgendetwas anderes vernahm. Doch es war nichts zu hören. Noch immer aber lagen dieser Schimmer und eine drückende Atmosphäre in der Luft.

Vielleicht beobachtet mich jemand oder etwas, überlegte Joe – womöglich ist mir deshalb auf der Wiese so seltsam zumute. Er ließ den Blick über die Bäume gleiten, um etwas Ungewöhnliches zu entdecken, zwei Augen vielleicht oder das Blitzen eines Fernglases. Nicht weit von dort, wo der Elch ursprünglich gelegen hatte, drehte er sich langsam und musterte die drei dichten Waldränder, das Flussbett und die hohen, glatten Gebirgswände, entdeckte aber nichts Ungewöhnliches. Die Angst, die er tief in seinem Inneren verspürte, beschämte ihn.

Pistole und Bärenspray fest umklammert, überquerte Joe die Wiese und hielt sich Richtung Crazy Woman Creek. Mit jedem Schritt, den er flussabwärts setzte, ließ der Druck nach, bis er schließlich vollkommen verschwand. Die Sonne fühlte sich wärmer und heller an als noch vor wenigen Momenten. Am anderen Ufer krächzte ein Rabe.

Am Nachmittag machte Joe mit seinem Pick-up auf der Kuppe eines mit Salbeigestrüpp bewachsenen Hügels in den Breaklands östlich von Saddlestring halt. Hinter ihm erhoben sich die Hügelketten der Bighorns, von denen er gekommen war. Kilometerweit vor ihm erstreckten sich blaugraue, von kleinen, rötlichen Canyons durchzogene und mit Salbei dicht bewachsene Ebenen. Von hier aus wirkten die Breaklands wie die Momentaufnahme einer von Wellen bewegten Wasseroberfläche. Das war das Revier der Pronghornantilopen, doch Jäger waren kaum unterwegs. Binnen drei Stunden hatte er nur zwei Fahrzeuge anhand der Reflektionen der Scheiben und Karosserie in etwa drei Kilometern Entfernung bemerkt. Das am Seitenfenster befestigte Spektiv hatte ihn einen Blick auf die Allradwagen werfen lassen, die über die Pisten des Landverwaltungsamts schlichen. Straßenjäger. Doch er hatte keine Schüsse gehört. Nach dem ersten Wochenende der Gabelbocksaison war der Jagdbetrieb in den Breaklands minimal. Die Pronghorns waren so zahlreich und leicht zu erlegen, dass geübte Jäger ihren Bock schon Stunden nach Ende der Schonzeit geschossen hatten. Jetzt waren nur noch hartnäckige Trophäenjäger auf der Suche nach dem perfekten Geweih unterwegs. Und Einheimische, die es nicht eilig hatten, an ihr Fleisch zu kommen.

Joe löste sich vom Spektiv und rieb sich die Augen. Maxine seufzte und rollte sich schlafend auf dem Beifahrersitz zusammen.

Er hatte in der Stadt gehalten und die Gewebeproben abgeschickt. Die Päckchen würden am nächsten Morgen im Labor in Laramie und bei seinem Gewährsmann in Montana eingehen. Er hatte beide Empfänger per Handy verständigt, sie auf dem AB um eine beschleunigte Untersuchung gebeten und versprochen, ihnen die Digitalbilder des Fundortes am Abend zu mailen, sobald er wieder daheim wäre. Von seinem Beobachtungspunkt oberhalb der Ebene hatte er eine hervorragende Sicht. Der Herbst war aus vielerlei Gründen seine liebste Jahreszeit. Luft und Licht schienen in diesen Wochen des Jahres klarer zu werden und alles war ganz deutlich zu erkennen. Im Sommer beeinträchtigte die Hitze die Sicht, im Winter bewirkten Luftfeuchtigkeit und vom Wind aufgewirbelter Schnee das Gleiche. In diesen Herbsttagen dagegen war die Luft frisch und rein, und die Farben der vielen Bäume in den Tälern gaben der Landschaft etwas Festliches, Feierliches. Heute allerdings erfüllte ihn dieser spektakuläre Anblick nicht mit so starker Ehrfurcht wie sonst. Der tote Elch ging ihm einfach nicht aus dem Kopf.

Auch wenn er sich einredete, das seltsame Gefühl auf der Wiese sei nur eingebildet gewesen, ergaben die Todesumstände des Bullen einfach keinen Sinn.

Joe schüttelte den Kopf. Er hoffte, vom Wildtiermedizinischen Forschungsdienst, dem er die Proben geschickt hatte, Aufschlüsse zu bekommen.

Da bemerkte er ein Glitzern. Er setzte die Augen wieder ans Spektiv und richtete es ein wenig höher, über die Breaklands hinweg auf das private Ranchland dahinter und stellte die Optik scharf.

Das Funkeln wurde nicht von einer Scheibe reflektiert, sondern von Wasser, das sich um einen frisch gebohrten Schacht herum ausbreitete. Drei große, baugleiche Pick-ups waren um den Bohrturm herum geparkt. Männer liefen hastig zwischen den Autos und dem Schacht hin und her und spritzten das Wasser der immer größer werdenden Pfütze auf. Joe konnte weder ihre Gesichter noch die Logos auf den Türen erkennen, erkannte aber sofort, was vorging. Er hatte es im vergangenen Jahr dutzendmal gesehen.

Dort wurde nach Flözgas gebohrt. Dem Druck, mit dem das Wasser aus der Erde stieg, und der Hektik der Männer zufolge waren sie einmal mehr fündig geworden.

Unterirdische Kohlenschichten lagen wie ein Deckel auf dem konzentrierten Erdgas, sodass es sich bisher schwer hatte gewinnen lassen. Joe hatte aber gelesen, dass man die Technologie zu seiner Förderung perfektioniert hatte und im Powder River Basin schon fünftausend Flözgasbohrungen durchgeführt worden und weitere fünf- bis achttausend geplant waren. Wo man auch bohrte: Überall wurde Gas gefunden, und die unterirdischen Lagerstätten ausfindig zu machen, war für Geologen inzwischen recht einfach. Methan, das einst bei der Ölförderung bloß abgefackelt worden war, wurde nun in Pipelines geleitet, die in den Mittleren Westen, an die Pazifikküste und noch weiter führten. Der Flözgasboom galt als größte neue energiepolitische Entdeckung Nordamerikas.

Binnen kaum zwei Jahren schwamm Nordwyoming überraschend in dem, was zuvor selten gewesen war: Geld und Wasser. Joe hatte Einzelheiten des Booms nur aus der Zeitung und aus Gesprächsfetzen von Bohrmannschaften und Einheimischen aufgeschnappt, doch der Preis für Methan reichte je nach Nachfrage von fünfundsiebzig Cent bis zu drei Dollar pro Million British Thermal Units (BTU). Den Fachleuten zufolge mochten unter der Kohle im Twelve Sleep County Billionen BTU an Methan lagern.

Der Flözgasboom hatte die Wirtschaft belebt und die Bevölkerungszahl des Countys erstmals seit einem Jahrzehnt wieder ansteigen lassen. Und das war erst der Anfang.

Zwar profitierten die einheimischen Geschäfte von diesem Boom, doch am meisten hatten sicher die Erschließer, die Energieunternehmen und diejenigen zu gewinnen, denen die Bodenrechte der fraglichen Gebiete gehörten. Eine Menge an Geschichten kursierten, von Blitzmillionären und Grundeigentümern, die bloß noch zusehen konnten, wie Gas in Millionenwert aus den Bohrlöchern auf ihren Ranchen gefördert wurde, nachdem sie ihre für wertlos gehaltenen Bodenrechte Jahre zuvor verkauft hatten. Marybeth hatte Joe von den Schwestern Overstreet erzählt, denen die Timberline Ranch nördlich Saddlestring gehörte. Die Immobilienfirma Logue wollte die Ranch losschlagen, fand aber keinen Käufer. Sechshundert Flözgasbohrungen waren geplant, doch der alte Walter Overstreet hatte die Bodenrechte vor Jahren veräußert und war bald darauf gestorben. Trotz des gewaltigen Erdgasvorkommens standen die Schwestern Overstreet nun also täglich vor dem Seniorenzentrum von Saddlestring für ein kostenloses Mittagessen an.

Wasser allerdings war das umstrittene Nebenprodukt der Flözgasgewinnung. Tief im Boden war es unter der Kohle gefangen, doch wenn ein Bohrkopf einen solchen Einschluss anzapfte, schoss es aus der Erde. Bei nachlassendem Druck folgte Methan. Schließlich versiegte das Wasser, und reines Gas stieg auf. Obwohl Wasser in Wyoming seit jeher als wertvollstes Wirtschaftsgut galt, waren die Folgen seiner enormen Freisetzung unbekannt. Generationenlang ausgedorrte Flächen standen plötzlich unter Wasser. Diverse Landbesitzer und viele Umweltgruppen behaupteten, die Bohrungen senkten den Grundwasserspiegel, veränderten die Landschaft und verunreinigten die Flüsse. Die Erschließer und Landeigentümer konterten, endlich gäbe es Wasser für Vieh und Wild. Der Kampf tobte noch immer, obwohl die Erschließer nun vor dem Bohren Genehmigungen von Umweltbeauftragten des Bundes und des Staates Wyoming einholen mussten.

Joe wusste nicht recht, auf wessen Seite er stand. Einerseits waren die Bewohner von Saddlestring erstmals, seit er hergezogen war, vor Optimismus geradezu aus dem Häuschen. Eine neue Schule wurde errichtet, das Krankenhaus umgebaut, der kleine Flugplatz erweitert. Neue Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte zogen in die leeren Gebäude des Stadtzentrums, die im Vorjahr noch zugenagelt gewesen waren. Das ganze Land war von der Gier nach sauber verbrennendem Erdgas erfasst.

Trotzdem stand außer Frage, dass die vielen Gasquellen die Optik der Landschaft zerstörten, auch wenn sie sich in unfruchtbarem Gebiet befanden. Es war bereits vorgekommen, dass die Bohrungen so viel Grundwasser abzogen, dass Brunnen austrockneten oder es Erdrutsche gab. Und wenn das an die Oberfläche steigende Wasser so mineralreich und verunreinigt war, wie einige behaupteten, konnte es Flüsse und Stauseen vergiften, Menschen und Wild Schaden zufügen.

Joe schüttelte den Kopf. Twelve Sleep County, Wyoming, galt als eine Gegend, die in in puncto Fortschritt dem Rest der Welt hinterherhinkte. Durch diese neue Art von Energiegewinnung war es plötzlich an die Spitze neuer Entwicklungen gerückt.

In den Breaklands schienen keine Jäger unterwegs zu sein. Bevor Joe zum nächsten Patrouillenstandort wechselte, ging er die Kanäle seines Funkgeräts durch. Während er normalerweise die Frequenz der Jagd- und Fischereibehörde von Wyoming eingeschaltet hatte, die seine Behörde sich allerdings mit den Herdbuchprüfern und den Angestellten des Staatsparks teilte, hielt er sich doch auch gern darüber auf dem Laufenden, was bei anderen Ordnungshütern geschah. So wurde er Zeuge, wie ein Autobahnpolizist mit der Telefonistin flirtete, die dreihundert Kilometer von seinem einsamen Standort südlich von Jeffrey City am Mikrofon saß, und wie die Polizei von Saddlestring ihre Mitarbeiter zu einem Familienstreit schickte. Seit dem Zustrom der Gasarbeiter kam es verstärkt zu solchen Reibereien.

Als er auf die Frequenz wechselte, die alle Behörden nutzten, um sich in Krisen oder Notfällen zu verständigen, stellte er fest, dass dort reger Betrieb herrschte.

Zunächst erkannte er O. R. »Bud« Barnum, den langjährigen Sheriff von Twelve Sleep County.

»Wiederholen Sie das«, sagte er. Allein der Klang seiner Stimme machte Joe nervös. Im Laufe der Jahre hatte er den Sheriff zu hassen begonnen – ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte.

»Sie werden es nicht glauben«, erwiderte Barnums Erster Hilfssheriff Kyle McLanahan. »Wir haben zwölf tote Kühe auf der Hawkins Ranch. Sieht so aus, als wären sie … na ja … operiert worden.«

»Was heißt operiert?«, fragte Barnum.

»Schwer zu beschreiben«, erwiderte McLanahan. »Ihr halbes Gesicht ist verschwunden. Und, äh, ihre Pimmel fehlen anscheinend.«

Das klang Joe erschreckend vertraut.

»Ihre Pimmel?« Barnum klang verärgert.

»Falls sie welche besaßen«, berichtete McLanahan. »Wenn es sich um Kühe handelte, wurden ihnen die weiblichen Teile weggeschnitten.«

Weitere Trophäen, dachte Joe und ließ seinen Wagen an. Die Hawkins Ranch war eine Stunde weit entfernt, und die Straßen dorthin waren schlecht.

Viertes Kapitel

In Saddlestring sah Marybeth Pickett hinter dem ramponierten Schreibtisch, der zur Einrichtung ihres angemieteten Büros gehörte, schwungvoll auf die Uhr. Sie hatte noch zwanzig Minuten, um die Cashflow-Tabelle für das Immobilienbüro Logue zu beenden und auszudrucken, sie ihren Auftraggebern zu übergeben, Laptop und Akten einzupacken und ihre Kinder von der Schule abzuholen. So ist das jetzt also, dachte sie. Ich hetze von Termin zu Termin.

Vormittags war sie mit dem Buchhalter von Barretts Apotheke die ausstehenden Forderungen durchgegangen und hatte dann mit dem Präparator Sandvick an einem neuen Abrechungssystem gearbeitet. Beim Zusammenpacken ihrer Sachen hatte Marybeth ihn auf die Verletzungen angesprochen, die Joe am Vortag an dem toten Elch entdeckt hatte.

»Ja, so etwas kenne ich«, hatte Matt Sandvick geantwortet und hinter der dicken Brille große Augen bekommen.

»Woher?«

»Aus dieser Serie, die früher im Fernsehen lief – Akte X«, hatte er gelacht.

Nach einem raschen Mittagessen mit ihrer Freundin Marie Logue, der Miteigentümerin von Logue Immobilien, hatte Marybeth ihre Arbeitsutensilien in einem schäbigen Hinterzimmer der Firma aufgebaut und sich unter der nackten Glühbirne an die Arbeit gemacht. Wenn die Temperatur unter fünfzehn Grad fiel, sprang ein kleiner Heizlüfter aus Metall an und blies mit seinen orangefarbenen Rotorblättern staubige Hitze in den Raum.

Von ihren vier Kunden arbeitete Marybeth am liebsten für die Logues, obwohl deren Abrechnung die größte Herausforderung darstellte. Zwar gab sie sich alle Mühe, die vertrackten Finanzen der Firma auf Vordermann zu bringen, doch Wunder konnte auch sie nicht vollbringen. Dennoch hatte sie die beiden zu schätzen und zu bewundern gelernt und wollte tun, was sie konnte, um ihnen bei der Rettung des Unternehmens zu helfen. Dazu gehörte auch, ihnen nicht das volle Honorar zu berechnen, denn Marybeth wusste, dass sie diese Kosten im Moment nicht stemmen konnten.

Wenn Sheridan und Lucy allerdings wie geplant studieren sollten, benötigten sie zwei volle Einkommen. Joe verdiente gerade so viel, um die Familie durchzubringen und Sheridans Interesse an Basketball, Volleyball und Rhetorik sowie Lucys Klavier- und Tanzstunden und ihre Mitgliedschaft im Jungautorenklub zu finanzieren. Die Immobilienmaklerlizenz schuf möglicherweise das Polster, das sie für ihre Familie brauchten. Wenn es um den Hochschulbesuch der Mädchen ging, würde man sie als Geringverdiener einstufen – eine Bezeichnung, die Marybeth tief verletzte. Sie versuchte, Joe keine Schuld zu geben, weil er seinen Beruf liebte und gut darin war. Trotzdem war seine Arbeit einfach nicht einträglich genug.