Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kolibri

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Персона

- Sprache: Russisch

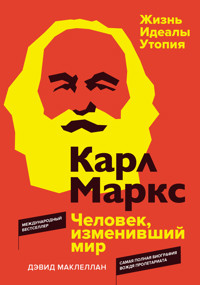

Имя Карла Маркса с детства знакомо каждому человеку в нашей стране. Его идеи легли в основу Советского государства — марксизм-ленинизм стал официальной идеологией страны. Однако сам Карл Маркс был скромным человеком и не жаждал популярности. «Манифест коммунистической партии» и «Капитал» навсегда изменили историю политической мысли, при этом философ вместе с семьей много лет провел в нищете и умер в безвестности. Ведущий исследователь жизни и идей Маркса, профессор Дэвид Маклеллан создал наиболее полную биографию, которая знакомит нас с трагической судьбой этого великого человека — мыслителя, изгнанника, любящего мужа и верного друга. Его многогранная философия рассказана в этом международном бестселлере столь увлекательно, что не остается сомнений: Карл Маркс по праву считается человеком, изменившим мир. «Почти все наши размышления об истории и обществе — это диалог с призраком Маркса… В каком-то смысле мы все сейчас марксисты». (Дэвид Маклеллан)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 868

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Карл Маркс» Дэвида Маклеллана — это образец биографического исследования. Мы можем лишь горячо приветствовать переиздание этой превосходной работы.

Эрик Хобсбаум, профессор Лондонского университета, автор книг «Эпоха крайностей» и «Разломанное время»

Наиболее подробное исследование жизни и творчества Маркса.

Террелл Карвер, британский политолог, профессор Бристольского университета

Авторитетное и тщательное воссоздание жизни и идей Маркса… Несомненно лучшая биография великого человека.

Sunday Times

Маклеллан заполнил пробел в исследованиях Маркса… Он создал наиболее современную, подробную и надежную биографию философа.

New Society

Ясное и увлекательное исследование жизни Карла Маркса, а также блестящее изложение интерпретаций марксизма.

Library Journal

Отлично написанное и — в отличие от работ самого Маркса — очень понятное исследование.

The Times

Маклеллан с невероятной ясностью открывает для читателей Маркса.

The Guardian

David McLellan

KARL MARX

A Biography

Опубликовано с согласия The Peters Fraser and Dunlop Group Ltd и The Van Lear Agency LLC

Перевод с английского Валентина Фролова

Научный редактор: Космидис Х.Г., магистр истории

Маклеллан Д.

Карл Маркс. Человек, изменивший мир. Жизнь. Идеалы. Утопия / Дэвид Маклеллан ; [пер. с англ. В.И. Фролова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.

ISBN 978-5-389-26635-3

16+

Имя Карла Маркса с детства знакомо каждому человеку в нашей стране. Его идеи легли в основу Советского государства — марксизм-ленинизм стал официальной идеологией страны. Однако сам Карл Маркс был скромным человеком и не жаждал популярности. «Манифест коммунистической партии» и «Капитал» навсегда изменили историю политической мысли, при этом философ вместе с семьей много лет провел в нищете и умер в безвестности. Ведущий исследователь жизни и идей Маркса, профессор Дэвид Маклеллан создал наиболее полную биографию, которая знакомит нас с трагической судьбой этого великого человека — мыслителя, изгнанника, любящего мужа и верного друга. Его многогранная философия рассказана в этом международном бестселлере столь увлекательно, что не остается сомнений: Карл Маркс по праву считается человеком, изменившим мир.

«Почти все наши размышления об истории и обществе — это диалог с призраком Маркса… В каком-то смысле мы все сейчас марксисты». (Дэвид Маклеллан)

© David McLellan 1973, 1995, 1996, 2006

© Фролов В.И., перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020 КоЛибри®

Посвящается Натаниэлю, Мадлен, Томасу, Рафаэлю, Артуру, Изольде и Эльзе Мод

Предисловие к четвертому изданию

Для нового издания я совсем немного поправил текст, а вот примечания расширил значительно. Также разросся и библиографический список.

Д. М.

Кентербери, 2005 г.

Предисловие к третьему изданию

К этому изданию я добавил небольшое послесловие о том, как наше представление о Марксе было сформировано событиями XX века, а также обновил библиографию.

Д. М.

Предисловие к первому изданию

Полномасштабной биографии Маркса, охватывающей все аспекты его жизни, на английском языке не было со времен перевода книги Меринга, впервые опубликованной на немецком языке в 1918 году. С тех пор произошло два события, которые оправдывают необходимость новой попытки: во-первых, была опубликована переписка Маркса и Энгельса без купюр, а также множество других писем, касающихся деятельности Маркса; во-вторых, некоторые из важнейших работ Маркса были опубликованы только в 1930-х годах, и они значительно меняют картину его интеллектуального наследия.

Многие работы о Марксе явно пострадали от неумолимых ударов политической конъюнктуры. Очевидно, что невозможно претендовать на абсолютно «нейтральный» рассказ о жизни кого бы то ни было — тем более Маркса. Существует огромное количество материалов о Марксе, и сам процесс отбора подразумевает определенную точку зрения. Я попытался написать книгу sine ira et studio [1] и представить читателю достаточно сбалансированную картину. Поэтому я в значительной степени опирался на цитаты и писал с сочувственно-критической точки зрения, избегая крайностей агиографии [2] и очернительства.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, и я попытался полностью охватить три основных аспекта жизни Маркса — личный, политический и интеллектуальный. При рассмотрении последнего аспекта мне пришлось включить некоторые довольно трудные отрывки, особенно во второй половине первой и второй глав и в начале шестой главы. Однако эти отрывки необходимы для точной оценки Маркса как мыслителя.

Я благодарен доктору Р. Д. Маклеллану, доктору Брайену Харрисону и господину Тейлору, которые прочитали часть рукописи и внесли множество полезных предложений; особую благодарность я выражаю доктору Томасу, чье неподражаемое чувство стиля оставило свой отпечаток практически на каждой странице книги. Оставшиеся недочеты, конечно, не их вина.

Д. М.

Кентербери, Кент

Декабрь 1972 г.

Хронологическая таблица

Работы Маркса, не опубликованные при жизни, обозначены курсивом

Исторические события

Биографические события

Работы

1818

Рождение

1824

Крещение

1830

Великие реформы

Поступил в среднюю школу

1835

Создание Германского таможенного союза

Начал учиться в университете в Бонне

1836

Начал учиться в университете в Берлине

1837

Начало правления королевы Виктории

Письмо отцу

1838

Возникновение чартизма

Умирает Генрих Маркс

Докторская диссертация

1839

Докторская диссертация

1840

Восшествие на престол Фридриха Вильгельма IV

Докторская диссертация

1841

Получает степень доктора, переезжает в Бонн

Стихи

1842

Умирает барон фон Вестфален, Маркс переезжает в Кёльн, работает редактором Rheinische Zeitung

Статьи для Rheinische Zeitung

1843

Женитьба, переезжает в Париж (в октябре)

К критике гегелевской философии права;

К еврейскому вопросу

1844

Рождение Женни (май), знакомство с Энгельсом (сентябрь)

К критике гегелевской философии права: Введение; Экономическо-философские рукописи; Критические заметки к статье «Король прусский и социальная реформа»; Святое семейство

1845

Переезжает в Брюссель (февраль), посещает Англию (июль), рождение Лауры

Тезисы о Фейербахе

1846

Отмена «хлебных законов»

Создание Комитета по корреспонденции (январь), ссора с Вейтлингом (март), рождение Эдгара (декабрь)

Немецкая идеология; Циркуляр против Криге; Письмо Анненкову

1847

Объединенный Союз коммунистов (январь)

Нищета философии

1848

Революционный год, «золотая лихорадка» в Калифорнии

Переехал в Париж (март) и затем в Кёльн (июнь) в качестве редактора Neue Rheinische Zeitung

Речь о свободе торговли; Манифест коммунистической партии; Требования коммунистической партии в Германии; около 80 статей для Neue Rheinische Zeitung

1849

Уехал в Париж (май), а затем в Лондон (август), рождение Гвидо (ноябрь)

Заработная плата, труд и капитал; около 20 статей для Neue Rheinische Zeitung

1850

Закон о фабриках («закон 10 часов»)

Смерть Гвидо (сентябрь), семья поселилась на Дин-стрит (декабрь)

Обращения Центрального комитета к Союзу коммунистов; статьи для Neue Rheinische Zeitung; Классовая борьба во Франции

1851

Великая выставка промышленных работ всех народов

Родилась Франциска (март), родился Фредерик Демут (июнь)

1852

[1852/ 1862]

Вторая империя во Франции

Смерть Франциски (апрель), роспуск Союза коммунистов (ноябрь)

Статьи для New York Herald Tribune; Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта; Великие мужи эмиграции;

1853

Кёльнский процесс коммунистов; Лорд Палмерстон; Рыцарь благородного сознания

1854

Крымская война

Палмерстон и Россия

1855

Рождение Элеоноры (январь), смерть Эдгара (апрель)

Около 100 статей для Neue Oder Zeitung

1856

Смерть баронессы фон Вестфален (июль), семья переехала на Графтон-террас

Разоблачения дипломатической истории XVIII века; статьи для «Свободной прессы»

1857

Восcтание в Индии

Общее введение

1857/8

Очерк критики политической экономии (Grundrisse)

1858

Статьи для «Новой американской энциклопедии»

1859

Выходит «Происхождение видов» Чарльза Дарвина и «О свободе» Джона Стюарта Милля

Предисловие к Критике политической экономии; Критика политической экономии; статьи для Das Volk

1860

Появляется Королевство Италия

Господин Фогт

1861

Начинается Гражданская война в США

Поездка в Нидерланды и Германию для встречи с Лассалем (апрель–февраль)

15 статей для Die Presse

1862

Отмена крепостного права в России; Бисмарк назначен министром-председателем правительства Пруссии

Лассаль приезжает в Лондон (июль)

1862/3

Теории прибавочной стоимости; 30 статей для Die Presse; Рукописи о польском вопросе

1863

Основан Всеобщий германский рабочий союз

Смерть Мэри Бёрнс (январь), смерть матери Маркса (ноябрь), Маркс едет в Трир (декабрь)

Второй том «Капитала»

1864

Первый интернационал

Переезд в Модена-виллас (март), смерть Вольфа (май), смерть Лассаля (август)

Речь на открытии Первого интернационала; Третий том «Капитала»

1865

Заработная плата, цена и прибыль; О Прудоне

1866

Австро-прусская война

Программа Первого конгресса Интернационала

1867

Маркс едет в Гамбург (апрель/май)

Первый том «Капитала»

1868

Первый кабинет Уильяма Гладстона

Свадьба Лауры

1869

Появление Социал-демократической партии в Германии

Энгельс отходит от дел, Маркс посещает Кугельмана (сентябрь–октябрь)

1870

Франко-прусская война

Энгельс переезжает в Лондон (сентябрь)

Два Обращения о Франко-прусской войне

1871

Парижская коммуна; Германская империя

Гражданская война во Франции

1872

Гаагский конгресс Первого интернационала

Свадьба Женни

Мнимые расколы в Интернационале; Предисловие ко второму изданию Манифеста коммунистической партии

1873

Амстердамская речь; Предисловие ко второму немецкому изданию первого тома «Капитала»

1874

Маркс едет в Карлсбад (август–октябрь)

Заметки к «Государственности и анархии» Бакунина

1875

Партийный съезд в Готе

Маркс едет в Карлсбад (август–сентябрь), семья переезжает на Мейтленд-Парк-роуд

Критика Готской программы

Французское издание первого тома «Капитала»

1876

Смерть Бакунина, Маркс едет в Карлсбад (август–сентябрь)

1877

Русско-турецкая война

Маркс едет в Нойенар (август–октябрь)

Помощь при написании Анти-Дюринга; Письмо Михайловскому

1878

Законы против социалистов в Германии

1879

Циркулярное письмо

1880

Анкета для рабочих;

Введение к Программе французских рабочих; Заметки о Вагнере

1881

Маркс едет в Аржантёй (сентябрь), смерть Женни Маркс (декабрь)

Письмо Вере Засулич; Заметки к «Первобытному обществу» Моргана

1882

Маркс едет в Алжир, Монте-Карло и др. (февраль–июнь)

Предисловие ко второму русскому изданию Манифеста коммунистической партии

1883

Выходит «Так говорил Заратустра» Ницше

Умирает Женни Лонге (январь), умирает Маркс (март)

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Схема «Экономики» Маркса

Запланированные работы — прямым шрифтом; написанные, но не опубликованные при жизни Маркса — курсивом; опубликованные при жизни Маркса — курсивом и полужирным.

Я чувствую, как меня внезапно охватывает сомнение, и я спрашиваю себя, согласно ли твое сердце с умом и порывами духа, открыто ли оно для нежных чувств, которые здесь, на земле, — глубочайший источник утешения для чувствительной души; я гадаю, является ли тот особенный демон, которому столь явно поддалось твое сердце, Духом Божьим или Фаустовым. Я спрашиваю себя — и это не последнее из сомнений, терзающих мое сердце, — познаешь ли ты когда-либо простое счастье и семейные радости и осчастливишь ли тех, кто тебя окружает?

Генрих Маркс, из письма сыну [3]

I. Детство

Начнем с известного, но от этого не менее изумительного факта: Карл Маркс, которого столь многие рабочие движения нашей эпохи называют своим учителем и непогрешимым наставником в деле революции, провел детские годы в комфортабельном доме представителей среднего класса. Впрочем, в значительной степени он действительно олицетворяет свое учение о том, что человек обусловлен социально-экономическими обстоятельствами. Немецкий город, в котором он вырос, дал ему вкус давних исторических традиций и в то же время позволил близко соприкоснуться с мрачными реалиями отсталой Германии той поры. Будучи еврейской по происхождению, протестантской по необходимости, его семья, жившая при этом в католической части страны, не могла чувствовать себя полностью интегрированной в общество. В личной жизни Маркса чувство отчуждения усилилось и в дальнейшем, когда он не смог получить должность преподавателя в университетской системе, в которой для инакомыслящих интеллектуалов места не было.

Маркс родился в Трире 5 мая 1818 года. Этот городок с населением около 15 000 человек — старейший в Германии [4], а также один из самых красивых. Он расположен в долине реки Мозель, притока Рейна, окружен виноградниками и утопает в зелени, почти на средиземноморский лад. Под именем Augusta Treverorum город считался северным Римом и служил штаб-квартирой самой могущественной из римских армий. Ворота Порта-Нигра, в тени которых (в буквальном смысле) вырос Маркс, и огромная базилика IV века — вечные памятники имперской славы Трира. В Средние века город был резиденцией князя-епископа, чьи земли простирались до Меца, Туля и Вердена. Говорили, что в нем было больше церквей, чем в каком-либо ином немецком городе сопоставимого размера. В Трире Маркс на всю жизнь приобрел не только рейнский акцент, но и, что еще важнее, беззаветную страсть к истории. Впрочем, не один древнеримский город повлиял на него: во время Наполеоновских войн вместе с остальной частью Рейнской области Трир был аннексирован Францией и достаточно долго управлялся в соответствии с принципами Французской революции, в результате чего пропитался вкусом к свободе слова и конституционной вольнице, нехарактерным для остальной Германии [5]. После присоединения Рейнской области к Пруссии в 1814 году в городе вспыхнуло недовольство. Трир не был промышленно развит, и его жители являлись в основном чиновниками, торговцами и ремесленниками. Их деятельность главным образом была связана с виноградниками, но из-за таможенных нововведений и внешней конкуренции дело пошло на спад. Из-за безработицы и высоких цен ухудшилась ситуация с проституцией, увеличилось число нищих. Многие уехали. Более четверти населения города жило исключительно за счет общественной благотворительности.

Поэтому неудивительно, что Трир стал одним из первых городов в Германии, где пустили корни французские идеи утопического социализма. Архиепископ был вынужден лично осудить воззрения Сен-Симона с кафедры. При этом учение Фурье активно продвигал Людвиг Галль, секретарь городского совета, который постоянно обращал внимание на растущее неравенство и, следовательно, противостояние между богатыми и бедными [6].

Маркс был тем более предрасположен к критическому взгляду на общество, что он являлся выходцем из среды, поневоле лишенной возможности полноценного участия в общественной жизни. Ведь трудно было бы найти человека с более еврейским происхождением, чем Карл Маркс [7]. Фамилия Маркс — сокращенная форма имени Мордехай, позже измененного на Маркус. Его отец, Генрих Маркс, родился в 1782 году, став третьим сыном Майера Галеви Маркса, который получил должность раввина Трира после смерти своего тестя, а передал ее своему старшему сыну Самуэлю (дяде Карла), умершему в 1827 году. Среди предков Майера Галеви Маркса было много раввинов, выходцев из Богемии, а его жена имела еще более выдающееся происхождение: она являлась дочерью Мозеса Львова, раввина в Трире, отец и дед которого также были раввинами в том же городе. Отец Мозеса, Хешель Львов, избранный раввином Трира в 1723 году, вел переписку с ведущими еврейскими деятелями своего времени и был широко известен как бесстрашный борец за правду. Говорили, что ни одно важное решение в еврейском мире не принималось без предварительной консультации с ним. Отец Хешеля, Арон Львов, также был раввином в Трире, а затем переехал в Вестхофен в Эльзасе, где занимал пост раввина в течение 20 лет. Отец Арона Львова, Мозес Львов, происходил из Лемберга (немецкое название Львова) в Польше, и среди его предков были Меир Каценеленбоген, глава талмудической школы в Падуе в XVI веке, и Авраам Галеви Минц, раввин в Падуе, отец которого покинул Германию в середине XV века из-за преследований. Фактически почти все раввины Трира начиная с XVI века были предками Маркса [8].

О родословной матери Карла, Генриетты, известно меньше, но похоже, она была не менее близка к раввинской традиции, чем ее супруг. Дочь Исаака Прессбурга, раввина из Неймегена, она происходила из Нидерландов. По словам Элеоноры (дочери Карла), в семье ее бабушки «сыновья на протяжении веков были раввинами» [9]. В письме к голландскому социалисту Полаку Элеонора замечала: «Странно, что полунидерландское происхождение моего отца так малоизвестно <…> Фамилия моей бабушки была Прессбург, и она принадлежала к старой венгерской еврейской семье. Ее семья, оказавшаяся в Нидерландах после изгнания, стала известна, как я уже говорила, под именем Прессбург [10] — буквально по городу, из которого они приехали» [11].

Отец Маркса был удивительным образом не подвержен влиянию многовековой традиции строгой иудейской ортодоксии. Он рано порвал с семьей, от которой, по его словам, не получил ничего, «кроме, если быть честным, любви моей матери» [12] и часто рассказывал сыну об испытаниях, через которые ему пришлось пройти в начале пути. К моменту рождения Карла он служил адвокатом в Высоком апелляционном суде Трира. Также он практиковал в окружном суде Трира и был удостоен звания Justizrat (советник юстиции). В течение многих лет он был председателем ассоциации городских юристов и занимал уважаемое положение в обществе, хотя в основном ограничивался общением с коллегами.

Хотя на его убеждения еврейское воспитание, по-видимому, повлияло мало, «обращение» Генриха Маркса в христианство было сделано исключительно из соображений дальнейшего движения по карьерной лестнице [13]. Наполеоновские законы предоставили евреям Рейнской области определенные права, но при этом был установлен строгий контроль над их коммерческой деятельностью. После передачи Рейнской области Пруссии Генрих Маркс направил новому генерал-губернатору меморандум, в котором почтительно просил отменить законы, распространявшиеся исключительно на евреев. Он говорил о своих «единоверцах» и полностью отождествлял себя с еврейской общиной. Но меморандум остался без ответа. Евреям не повезло: в 1818 году был издан декрет, сохранивший наполеоновские законы в силе на неограниченный срок, а двумя годами ранее прусское правительство решило, что и Рейнская область должна подчиняться законам, действовавшим в Пруссии с 1812 года. Эти законы, предоставляя евреям равные с христианами права, тем не менее оговаривали, что на государственной службе они могут оказаться только после особой королевской санкции. Председатель провинциального Верховного суда фон Сите в апреле 1816 года совершил инспекционную поездку по Рейнской области и побеседовал с Генрихом Марксом, который произвел на него впечатление «человека обширных знаний, очень трудолюбивого, четко выражающего свои мысли и абсолютно честного». В результате он рекомендовал оставить Генриха Маркса и еще двух еврейских чиновников на занимаемых ими постах. Но прусский министр юстиции был против исключений, и Генрих Маркс был вынужден сменить вероисповедание, чтобы не остаться, по выражению фон Сите, «без хлеба». Он решил стать протестантом — хотя в Трире было всего около 200 протестантов, — и был крещен в августе 1817 года [14]. Именно в этот период он сменил свое имя на Генрих, до того его звали Хешелем.

Мать Маркса — для нас фигура менее ясная, — похоже, была в большей степени привержена иудейским верованиям, чем его отец. При крещении детей в 1824 году (старший сын, Карл, был уже в том возрасте, когда можно было идти в школу) ее вероисповедание было указано как иудейское с оговоркой, что она согласна на крещение своих детей, но хотела бы отложить собственное крещение из-за родителей. Ее отец умер в 1825 году, и в том же году она была крещена. Немногие сохранившиеся письма написаны на упрощенном немецком языке без простановки знаков препинания. Тот факт, что ее письма, адресованные даже голландским родственникам, были написаны на немецком, свидетельствует о том, что в доме родителей она говорила на идише. Будучи очень привязана к своей семье, в Трире она всегда чувствовала себя чужой. Немногие сохранившиеся свидетельства представляют ее как простую, необразованную, трудолюбивую женщину, чей кругозор почти полностью ограничивался семьей и домом, довольно беспокойную и склонную к причитаниям и мрачному морализаторству. Вполне возможно, что Генриетта Маркс поддерживала в семье определенные еврейские обычаи и взгляды.

Невозможно с точностью оценить влияние на Маркса этой крепкой семейной традиции. «Традиции всех ушедших поколений, как гора, нависают над разумом живущих» [15], — писал он позднее. Еврейство, прежде всего в то время, не было чем-то, от чего легко отмахнуться. Генрих Гейне и Мозес Гесс [16], близкие друзья Маркса, от иудаизма отказались: один по культурным соображениям перешел в протестантизм, другой был убежденным атеистом, но оба до конца жизни сохранили еврейское самосознание. Даже младшая дочь Маркса, Элеонора, хотя и была еврейкой лишь наполовину, постоянно и с некоторой вызывающей гордостью заявляла на рабочих собраниях в лондонском Ист-Энде: «Я — еврейка» [17]. Положение евреев в Рейнской области, где они часто становились козлами отпущения за растущую бедность крестьян, благоприятствовало усилению их коллективного самосознания. Хотя гражданское равенство было достигнуто в соответствии с наполеоновскими законами, вступление в Священный союз и его политика «христианского государства» неизбежно влекли за собой антисемитизм, поскольку религиозные евреи исповедовали чуждую веру и многие из них претендовали на то, чтобы быть отдельным народом. В процессе самой ожесточенной полемики, в которую Маркс вступал, например, с философами Арнольдом Руге, Пьер-Жозефом Прудоном, Михаилом Бакуниным и Евгением Дюрингом, его еврейство было неизменным ингредиентом. Вопрос о том, обладал ли сам Маркс антисемитскими наклонностями, вызывает много споров: разумеется, поверхностное прочтение его памфлета «К еврейскому вопросу» на это указывает [18], а его письма содержат бесчисленное количество уничижительных эпитетов в адрес евреев [19], но это не дает оснований для обвинения в устойчивом антисемитизме. Некоторые марксоведы считают, что нашли ключ к системе идей Маркса в его корнях; но хотя некоторые его идеи — и даже образ жизни — имеют отголоски пророческой традиции, сама эта традиция является более или менее частью западного интеллектуального наследия; и было бы чересчур опрометчиво сводить идеи Маркса к секуляризованному иудаизму [20].

Типично еврейские убеждения, конечно, не соответствовали общим взглядам отца Маркса. По словам Элеоноры, он был «пропитан свободными французскими идеями XVIII века о политике, религии, жизни и искусстве» [21]. Он полностью разделял взгляды французских рационалистов XVIII столетия c их безграничной верой в силу разума для объяснения и улучшения мира. Эти французские интеллектуалы сглаживали догматический рационализм классических метафизиков, таких как Лейбниц, британским эмпиризмом Локка и Юма. Они верили в возможность доказать, что люди от природы добры и все одинаково разумны; причина же человеческих несчастий — обыкновенное невежество, вызванное отчасти неудачными материальными обстоятельствами, а отчасти намеренным подавлением или искажением истины со стороны власть имущих, гражданских или религиозных, в чьих очевидных интересах было увековечить обман, в котором пребывало человечество. Одним из основных средств разрушения такого положения дел было образование; другим — изменение материальных условий.

По сохранившимся письмам видно, что Генрих Маркс действительно был, по словам его внучки Элеоноры, «настоящим французом XVIII века, знавшим наизусть Вольтера и Руссо» [22]. Его религией был поверхностный и морализаторский деизм: Эдгар фон Вестфален, будущий шурин Карла Маркса, описывал Генриха Маркса как «протестанта в духе Лессинга» [23]. Его взгляды на жизнь прекрасно выражены в совете, данном Карлу: «Хорошая опора для морали — это простая вера в Бога. Вы знаете, что я меньше других похож на фанатика. Но рано или поздно человек испытывает настоящую потребность в вере, и в жизни бывают минуты, когда даже тот, кто отрицает Бога, вынужден против своей воли молиться Всевышнему <…> каждый должен подчиниться тому, во что верили Ньютон, Локк и Лейбниц» [24].

Генрих Маркс также был тесно связан с рейнским либеральным движением. Он был членом литературного общества «Трирский казино-клуб», основанного во время французской оккупации и названного так по месту проведения собраний. Либеральное движение набрало силу после революции 1830 года во Франции, и в 1834 году (когда Карлу было 16 лет) клуб устроил ужин в честь либеральных депутатов из Трира, заседавших в Рейнском парламенте. Этот ужин — часть кампании за более представительные конституции — был единственным, проведенным в Пруссии, хотя многие подобные мероприятия проводились в непрусских районах Германии. Хотя Генрих Маркс действовал чрезвычайно активно как один из пяти организаторов этого политического ужина, тост, предложенный им, был характерно умеренным и почтительным. Ближе всего к требованиям либералов он подошел, пылко поблагодарив Фридриха Вильгельма III, «великодушию которого мы обязаны первыми институтами народного представительства». В заключение он сказал: «Давайте с уверенностью предвидеть счастливое будущее, ведь оно находится в руках благосклонного отца, справедливого монарха. Его благородное сердце всегда доброжелательно отнесется к оправданным и разумным желаниям своего народа» [25]. Затем было спето несколько революционных песен, и в полицейском рапорте отмечено, что Генрих присоединился к пению. Ужин вызвал гнев в правительственных кругах, который усилился после более радикальной демонстрации, состоявшейся две недели спустя, в годовщину основания Казино-клуба, когда была исполнена «Марсельеза» и поднят триколор. Прусское правительство сделало строгий выговор губернатору провинции и взяло Казино-клуб под усиленный полицейский надзор. Генрих Маркс присутствовал на той второй демонстрации, но на сей раз воздержался от участия в пении: он не был франкофилом и ненавидел то, что он называл «безумной идеологией» Наполеона [26]. Хотя его либеральные идеи всегда были смягчены некоторым прусским патриотизмом, Генрих Маркс испытывал сочувствие к правам угнетенных, что не могло не оказать влияния на его сына [27].

У семьи Маркс имелось достаточно денег для безбедного существования. Родители Генриха были бедны, и, хотя его жена принесла изрядное приданое, он стал, что называется, кузнецом своего счастья. Маркс появился на свет в превосходно выстроенном трехэтажном особняке, двор которого был окружен галереей [28]. Однако Генрих арендовал только две комнаты на первом этаже и три на втором, в которых он разместил семь человек, а также занимался юридической практикой. Через полтора года после рождения Карла семья купила другой дом в Трире и переехала в значительно меньший, чем предыдущий, но с десятью комнатами и флигелем на территории [29]. У Марксов было две служанки, а также имелся виноградник недалеко от города. Тем не менее низкий подоходный налог, который платил Генрих Маркс, и некоторые его высказывания в письмах к сыну (он призывал Карла отправлять несколько писем вместе с посылкой, так как это дешевле) позволяют предположить, что денег в семье было немного [30].

В семье Маркса было девять детей, Карл родился третьим, но старший, Мориц Давид, умер в возрасте четырех лет через год после рождения Карла, так что Карл занял место старшего сына. К старшей сестре Софи он был особенно привязан в детстве. Позже она вышла замуж за юриста и жила в Маастрихте в Голландии. Два младших брата Маркса рано умерли от туберкулеза, как и две его сестры. Из двух оставшихся сестер Луиза вышла замуж за голландца и переселилась вместе с ним в Кейптаун, а Эмилия вышла замуж за инженера и жила в Трире. Бóльшая часть скудных сведений о детстве Маркса получена от его сестер, которые рассказывали своей племяннице Элеоноре, что в детстве Маркс был «ужасным тираном для своих сестер, гонял их, играя в “лошадки”, по Маркусбергу в Трире на полной скорости — и, что еще хуже, настаивал на том, чтобы они ели “пирожки”, которые он делал из грязевого теста еще более грязными руками. Но они терпели “езду” и ели “пирожки” без ропота, ради историй, которые Карл рассказывал им в награду за их послушание» [31].

До 12 лет Маркс, вероятно, получал домашнее образование. Последующие пять лет (1830—1835) он посещал гимназию в Трире, которая ранее была иезуитской школой, а затем носила название гимназии имени Фридриха Вильгельма. Здесь он получил традиционное гуманистическое образование. Либеральный дух Просвещения был привнесен в школу покойным трирским курфюрстом Клеменсом Венцеславом, который принял принципы своего предшественника и попытался примирить веру и разум с кантовской точки зрения. Для борьбы с невежеством духовенства он превратил школу в своего рода малую семинарию. Во время французской оккупации она опустилась до очень низкого уровня, но после аннексии Рейнской области была реорганизована и набрала несколько очень талантливых преподавателей [32]. Главное влияние на школу оказал ее директор Гуго Виттенбах, учитель истории Карла и друг семьи Маркс. Он произвел благоприятное впечатление на Гёте как «адепт кантовской философии» [33] и принял участие в основании Казино-клуба. После большой демонстрации в Гамбахе в поддержку свободы печати в 1832 году за Виттенбахом был установлен полицейский надзор, а в школе был произведен обыск: у учеников были найдены экземпляры гамбаховских речей и антиправительственной сатиры. В результате «дела Казино» в 1834 году, когда Карл Маркс учился в школе четвертый год, учитель математики был обвинен в материализме и атеизме, а учитель древнееврейского — в том, что присоединился к революционным песням. Самому Виттенбаху грозило увольнение, но в итоге в противовес преобладающему либерализму к нему был приставлен реакционный помощник Лёрс. Об отношении Карла Маркса к этому делу можно судить по жалобе, направленной ему отцом, на то, что он и еще один ученик, уходя из школы, умышленно проявили пренебрежение к Лёрсу, простившись со всеми учителями, кроме него [34].

Среди одноклассников Карла Маркса четыре пятых составляли католики, большинство — выходцы из низшего среднего класса, сыновья кожевников и ремесленников. Говорят, что Карла «одновременно любили и боялись его товарищи, любили за то, что он всегда был готов к мальчишеским шалостям, и боялись за ту легкость, с которой он сочинял сатирические стихи и пасквили на своих врагов» [35]. В письме к Энгельсу, писанном много позже, он пренебрежительно отозвался о «плотных и великовозрастных» «деревенских мужланах, которые готовились к поступлению в католическую семинарию и в большинстве своем жили на стипендии» [36]. Маркс не завел прочных дружеских отношений в школе, хотя и проникся симпатией к одному из сверстников, своему будущему шурину Эдгару фон Вестфалену, которого его сестра Женни называла «кумиром детства и юности».

Успеваемость учеников была невысокой, и половина из них не сдала итоговый экзамен. В интеллектуальном плане Маркс стоял выше среднего, хотя и не являл собой ничего выдающегося, занимая восьмое место в классе из 32 человек. Он был одним из самых младших в своем классе, где средний возраст учеников к окончанию школы составлял около 20 лет. Больше всего внимания в школе уделялось языкам, и Маркс хорошо знал латынь и древнегреческий, удовлетворительно — религию, слабо — французский и математику, а историю (как ни странно) — слабее всех [37]. Самые ранние из сохранившихся документов, написанных рукой Маркса, — три сочинения для Abitur, выпускного экзамена в немецкой школе. Эссе об императоре Августе малоинтересно. Однако в сочинении на тему «Религия» и сочинении по немецкому языку уже проявляется индивидуальность: оба наполнены идеализмом и энтузиазмом в стремлении к развитию личности путем отказа от власти и самоотверженной работы на благо всего человечества. Темой религиозного эссе была «демонстрация на примере Евангелия от Иоанна, главы 15, стихов 1—14, причины, природы, необходимости и последствий союза верующих с Христом» [38]. Маркс начал с того, что история и «великий учитель человечества» показывают нам следующее: начиная с глубокой древности человеческая природа всегда пыталась подняться на более высокий нравственный уровень. Таким образом, история человечества учит нас необходимости единения с Христом. Кроме того, когда мы рассматриваем историю отдельных людей и природу человека, сразу же видим искру божественного в его груди, энтузиазм к добру, стремление к знаниям, желание истины [39]. Хотя на эти природные инстинкты накладывались греховные желания, союз верующих с Христом мог преодолеть их и дать «счастье, которое напрасно ищут эпикурейцы [40] в своей простой философии и более глубокие мыслители и которое может познать только тот, кто безоговорочно и по-детски привязан к Христу, а через него к Богу, и которое делает жизнь прекраснее и возвышеннее» [41]. Эссе было написано проникновенно и не без слащавой набожности, но имело в основном рациональную структуру, объясняя, что появление христианства было необходимо для полного нравственного развития человечества. У Маркса здесь очень отстраненный и бесцветный деистический взгляд, схожий с представлениями его отца и пастора Йозефа Киппера, который вел религиозное обучение в школе и конфирмовал Маркса в марте 1834 года [42]. Киппер также возглавлял небольшой протестантский приход в Трире и дружил с Генрихом Марксом. Его особенно интересовали этические вопросы, а подход к религии, сформировавшийся под сильным влиянием Канта, заключался в том, что религия является лучшим средством воспитания в людях «истинной человечности». Киппер основывал свое учение на личности Христа и на Библии и, находясь под сильным влиянием рационалистических элементов, избегал какого-либо сектантства [43]. Эссе Маркса во многом отражало подход его учителя, который высоко оценил его — хотя и сделал оправданный комментарий, что «сущность указанного союза не рассмотрена, а причина его возникновения описывается односторонне» [44].

Сочинение по немецкому языку, озаглавленное «Размышления молодого человека о выборе профессии», отличалось большей оригинальностью [45]. Идея Маркса заключалась в том, что, хотя выбор профессии не может быть полностью произвольным, именно свобода выбора отличает человека от животных. Не следует поддаваться честолюбию или сиюминутному энтузиазму: «Важно использовать предоставленную возможность работать на благо человечества, не увлекаясь при этом абстрактными истинами». Эссе заканчивалось проникновенным заявлением о вере в ценность жизни, пожертвованной ради блага человечества. По теме и структуре эссе во многом совпадает с работами учеников Маркса. В его основе лежат идеи гуманистического идеала немецкого Просвещения и классического периода — полное развитие личности и полное развитие сообщества людей, находящихся во взаимозависимости [46]. В эссе Маркса нет и следа трансцендентного Бога: слова Бог, природа и творение взаимозаменяемы, а процесс истории имманентен. Маркс начал свое сочинение так:

«Всякому животному природа определила его область деятельности, и оно покорно ее принимает, не пытаясь выйти за ее границы и даже не помышляя о том, что за ними что-либо есть. Человеку божественность тоже дала задачу улучшать человечество и самого себя, но оставляет за собой право искать средства, с помощью которых он должен достичь этой цели, оставляет за ним право выбрать наиболее подходящее положение в обществе, с помощью которого он сможет наилучшим образом возвысить и себя, и общество. Этот выбор дает огромное преимущество перед другими существами, но в то же время может оказаться поступком, который разрушит всю жизнь человека, погубит все его планы и обречет на страдания» [47].

Каждому человеку было отведено свое предназначение в жизни, которое подсказывал «тихий, но верный» внутренний голос сердца. Легко заблудиться в амбициях и желании прославиться, поэтому необходимо внимательно следить за тем, для чего человек действительно предназначен. После того как все факторы будут взвешены, следует стремиться к выбранной стезе. «Но мы не всегда можем выбрать тот род деятельности, к которому, по нашему мнению, у нас есть призвание. Наши социальные отношения в какой-то степени уже начали формироваться, прежде чем мы смогли их определить» [48]. Это высказывание называют первым зародышем более поздней теории исторического материализма Маркса [49]. Однако мысль о том, что человеческая деятельность постоянно ограничена предварительно структурированной средой, по крайней мере, столь же стара, как идеи Просвещения и философов-энциклопедистов. Было бы удивительно, если бы даже зародыш исторического материализма уже присутствовал в голове 17-летнего школьника. Было бы ошибкой думать, что в своих ранних работах Маркс ставил вопросы, на которые впоследствии даст ответы: его поздние работы, появившиеся после огромного влияния на него Гегеля и гегельянской школы, содержали совсем другие вопросы — и, соответственно, совсем другие ответы. В любом случае последующие фрагменты эссе с упоминанием физических или умственных недостатков показывают, что Маркс здесь просто имеет в виду, что при выборе профессии нужно учитывать свои обстоятельства.

Далее Маркс рекомендует выбирать такую карьеру, которая приносит человеку как можно больше пользы, позволяя ему достичь положения, «основанного на идеях, в истинности которых мы полностью убеждены, которое открывает наибольшее поле для работы на благо человечества и приближает к всеобщей цели, для которой каждая должность есть лишь средство, — совершенству» [50]. Именно эта идея совершенства должна прежде всего определять выбор карьеры, при этом всегда следует помнить, что «призвания, которые не связаны с жизнью, а имеют дело скорее с абстрактными истинами, наиболее опасны для молодежи, чьи принципы еще не выкристаллизовались, чьи убеждения еще не тверды и непоколебимы, хотя в то же время они кажутся самыми возвышенными, когда глубоко пустили корни в груди и когда мы можем пожертвовать жизнью и всеми стремлениями ради идей, которые в них покоятся» [51].

Здесь же исследователи пытались обнаружить зародыш более поздней идеи Маркса о «единстве теории и практики» [52]. И опять же, это означает, что в эссе Маркса можно прочитать гораздо больше, чем там есть. Маркс имел в виду лишь то, что к профессиям, связанным с абстрактными идеями, следует подходить с особой осторожностью, поскольку «они могут сделать счастливым того, кто к ним призван; но они губят того, кто берется за них спешно, без размышлений, повинуясь моменту» [53]. Проблема была прежде всего практической, а вовсе не поставленной в терминах теорий.

Эссе завершается пышным отрывком, демонстрирующим чистый, юношеский идеализм:

«История называет величайшими людьми тех, кто облагораживает себя, работая на благо всеобщего. Опыт восхваляет как самого счастливого того, кто осчастливил больше людей. Сама религия учит, что идеал, к которому мы все стремимся, пожертвовал собой ради человечества, и кто осмелится оспаривать такое утверждение?

Когда мы выбрали призвание, в котором можем внести наибольший вклад в развитие человечества, бремя не может нас согнуть, потому что это всего лишь жертва для всех. Тогда мы не испытываем скудной, ограниченной, эгоистической радости, но наше счастье принадлежит миллионам, наши дела живут тихо, но бесконечно плодотворно, и сияющие слезы благородных людей будут орошать наш прах» [54].

Эссе было отмечено Виттенбахом, который оценил его как «довольно хорошее» и похвалил Маркса за богатство идей и хорошую организацию, хотя справедливо покритиковал «преувеличенное стремление Маркса употреблять редкие и образные выражения» [55].

Увлеченность чрезмерной образностью и любовь к поэзии, которые Маркс проявил в первые годы учебы в университете, усилились благодаря его дружбе с бароном фон Вестфаленом, который, после дома и школы, стал третьим источником влияния на юного Маркса. Людвиг фон Вестфален был на 12 лет старше Генриха Маркса. Он родился в 1770 году в семье, которая только что получила дворянство. Его отец, Филипп фон Вестфален, честный, прямолинейный и чрезвычайно способный представитель растущего среднего класса Германии, был личным секретарем герцога Брауншвейгского во время Семилетней войны, оказал существенную помощь своему покровителю в нескольких военных кампаниях, кульминацией которых стала битва при Миндене, и был впоследствии облагодетельствован королем Англии Георгом III. Во время войны он женился на шотландской дворянке Джини Уишарт, которая приехала в Германию навестить свою сестру, чей муж, генерал Бекуит, командовал английскими войсками. Джини Уишарт происходила из рода графов Аргайлов и привезла с собой, среди прочего, серебро с гербами, которое Марксу и Женни впоследствии не раз доводилось закладывать [56]. Младший из их сыновей, Людвиг фон Вестфален, унаследовал либеральные и прогрессивные взгляды отца: после поражения Пруссии он поступил на государственную службу в наполеоновское Вестфальское королевство, а затем стал вице-префектом города Зальцведель в Северной Саксонии. Его первая жена, подарившая ему четверых детей, умерла, и он женился на Каролине Хойбель, дочери дрессировщика лошадей.

У Людвига и Каролины было трое детей, старшая из которых, Женни, родилась в 1814 году — за два года до их переезда в Трир, куда Людвиг был переведен на более низкую должность городского советника: он не был полностью согласен с политикой нового прусского правительства, и считалось, что его либеральные взгляды будут более уместны в бывшей французской Рейнской области. Вестфалены поселились в прекрасном доме неподалеку от дома Марксов [57], хотя отнюдь не были богатой семьей [58]. Поскольку Генрих Маркс и Людвиг фон Вестфален работали в городской юридической службе и были членами небольшой протестантской общины, они вполне естественно подружились. Женни очень сблизилась с Софи Маркс, и семьи постоянно общались. Барон, которому уже перевалило за 60, проникся особой симпатией к Карлу. Он был весьма разносторонне образованным человеком, говорил по-английски так же хорошо, как и по-немецки, без труда читал на латыни и греческом и особенно любил романтическую поэзию. Элеонора Маркс писала, что барон фон Вестфален «привил Карлу Марксу энтузиазм к романтизму, и если его отец читал ему Вольтера и Расина [59], то барон читал ему Гомера и Шекспира, которые остались его любимыми авторами на всю жизнь» [60]. Барон уделял много времени молодому Марксу, и они вдвоем совершали прогулки, сопровождавшиеся интеллектуальными беседами, по «удивительно живописным холмам и лесам» в окрестностях. Помимо того что барон был культурным человеком, он увлекался прогрессивными политическими идеями и заинтересовал Маркса личностью и творчеством французского социалиста-утописта Сен-Симона.

Генрих Маркс одобрял привязанность сына к барону и напутствовал его: «Тебе выпала такая удача, какая выпадает немногим молодым людям того же возраста. На первом важном отрезке жизни ты обрел друга, и очень достойного, старше и опытнее себя. Будет лучшим испытанием твоего характера, духа и сердца, более того, твоей нравственности, если ты сможешь сохранить эту дружбу и быть достойным своего старшего товарища» [61]. Благодарность Маркса за дружбу барона была такова, что в 1841 году он посвятил ему свою докторскую диссертацию в самых пылких выражениях:

«Простите меня, мой дорогой, подобный отцу друг, за то, что предваряю столь незначительный труд таким дорогим мне именем, но я слишком нетерпелив, чтобы ждать другой возможности доказать вам свою любовь. Пусть всем, кто сомневается в силе духа, посчастливится, подобно мне, восхищаться старшим товарищем, который сохранил свои юношеские порывы и с мудрым восторгом приветствует всякий прогресс. Отнюдь не отступая перед реакционными призраками и зачастую мрачным небом нашего времени, вы всегда были способны, вдохновляясь глубоким и пламенным идеализмом, разглядеть за скрывающими его завесами святыню, которая горит в самом сердце этого мира. Вы, друг моего отца, всегда были для меня живым доказательством того, что идеализм — не иллюзия, а самая настоящая реальность» [62].

II. Пора студенчества

В октябре 1835 года, в возрасте 17 лет, Маркс уехал из дома учиться в университет. Вся его семья собралась в 4 часа утра, провожая его на пароход, который за 16 часов спустился по Мозелю до Кобленца; там на следующий день он пересел на другой пароход, спустившийся по Рейну до Бонна; на третий день Маркс записался в Боннский университет на юридический факультет. Энтузиазм к романтизму, который барон фон Вестфален пробудил в нем, вытеснив в какой-то степени воспринятый дома и в школе рационализм эпохи Просвещения, после года, проведенного в Бонне, лишь усилился. Сам город был едва ли больше Трира. Но университет, в котором обучалось 700 студентов, являлся интеллектуальным центром Рейнской области. В нем преобладало романтическое мировоззрение, а самыми популярными (которые посещал и Маркс) были лекции по философии и литературе тогда уже пожилого Августа Шлегеля. В целом политика обсуждалась мало: в начале 1830-х годов в университете, как и во всей Германии, наблюдалась волна свободы слова и антиправительственной активности, но она была решительно подавлена. Маркс начал обучение с большим энтузиазмом, записавшись на девять курсов, которые впоследствии по совету отца сократил до шести: три из них были посвящены литературе. В его первом отчете по окончании семестра говорится, что он с усердием и вниманием посещал все шесть курсов. Однако во втором семестре, после болезни от переутомления в начале 1836 года, он сократил количество курсов до четырех и уделял гораздо меньше времени формальным занятиям.

Его отец постоянно жаловался на неспособность сына держать семью в курсе своих дел: по прибытии в Бонн он оставил их на три недели без новостей, а затем за три месяца написал всего два коротких письма. Кроме того, он тратил гораздо больше денег, чем могла позволить себе семья, что стало его характерной чертой на всю жизнь. В течение первого семестра Маркс жил в одной комнате с очень уважаемым философом из Трира (который поступил в университет годом ранее), стал одним из 30 членов Трирского трактирного клуба и вскоре одним из пяти его председателей. Деятельность клуба в основном сводилась к распитию спиртных напитков, и Маркс настолько проникся этим духом, что был наказан университетским начальством за «нарушение ночного покоя дебоширством» [63] — правда, его заключение длилось всего сутки. Университетская «тюрьма» была вполне уютной, ведь друзья осужденного имели право приходить и помогать ему скоротать время за пивом и картами. В 1836 году в университете разгорелась борьба между студентами из Трира и молодыми прусскими аристократами из студенческой корпорации Borussia-Korps. Иногда они перерастали в открытые столкновения, и в августе 1836 года Маркс был ранен на дуэли, заполучив шрам над левым глазом. На него также написали донос университетскому начальству, в котором говорилось, что он «владел запрещенным в Кёльне оружием» [64], но расследование прекратилось.

В свободное от пьянства и дуэлей время Маркс писал стихи и посещал клуб студентов-единомышленников. Клуб, вероятно, имел политический подтекст: среди его членов был Карл Грюн, один из будущих основателей «истинного» социализма; он находился под наблюдением полиции и поддерживал контакты с другими университетскими поэтическими клубами, которые также находились под подозрением. К редким письмам домой Маркс обычно прикладывал образцы своих сочинений, которые отец находил совершенно непонятными. На просьбу взять на себя расходы по их изданию он предупредил сына, что «хотя я очень рад твоему поэтическому дарованию и возлагаю на него большие надежды, мне будет очень жаль, если ты станешь в глазах публики поэтом мелкого пошиба» [65]. Задолго до окончания учебного года Генрих Маркс решил, что одного года в Бонне вполне достаточно и что его сын должен перевестись в Берлинский университет.

Однако еще до того, как Маркс отправился в Берлин, возникла другая проблема. «Едва закончилось дикое буйство в Бонне, — писал ему Генрих Маркс во время летних каникул 1836 года, — едва были выплачены твои долги — а они действительно были самого разнообразного характера, — как, к нашему огорчению, возникли горести любви» [66]. Женни и Карл были друзьями с самого раннего детства. Женни, с ее темно-русыми волосами и зелеными глазами, в Трире считалась красавицей и даже была выбрана «королевой бала». Юный Маркс, который позже описывал себя как «по-настоящему неистового Роланда» [67], был настойчивым поклонником: отношения между ними начали развиваться еще до отъезда Маркса в Бонн, а летом 1836 года было объявлено об официальной помолвке. По меркам того времени, помолвка была крайне необычной: Марксу было всего 18, Женни была на четыре года старше, к тому же имелась определенная разница в социальном статусе. Поначалу в тайну были посвящены только родители Маркса и его сестра Софи, которая выступала в роли посредника между влюбленными. Отец Женни дал свое согласие в марте 1837 года. Родители Маркса были не в восторге (по крайней мере, поначалу) от этого брака; кроме того, паре пришлось выдержать «годы ненужных и изнурительных споров» [68] с семьей Женни. Позже Маркс решительно опроверг заявление своего зятя в одной из газет о том, что противодействие со стороны Вестфаленов объяснялось антисемитизмом [69], более вероятно, что конфликты возникли из-за реакционных взглядов некоторых членов этой семьи.

Укрепив свой вкус к романтизму и поэзии благодаря успешному, хотя и полутайному ухаживанию, Маркс в октябре 1836 года уехал из Трира в Берлин. Столица почти во всем отличалась от Бонна. Позднее Энгельс с горечью вспоминал Берлин того времени: «С едва сформировавшейся буржуазией, с крикливой мелкой буржуазией, такой беспринципной и склочной, с еще совершенно неорганизованными рабочими, с массой бюрократов и прихлебателей из дворян, со всем характером простого “места жительства”» [70]. Берлин являлся действительно очень захудалым городом, в котором не имелось ни давно сложившейся аристократии, ни прочной буржуазии, ни нарождающегося рабочего класса. Тем не менее, с населением более 300 000 человек, он был крупнейшим городом германоязычного мира после Вены и располагал университетом, в три раза превосходящим Боннский по размерам и совершенно иным по атмосфере. Десятью годами ранее студент Людвиг Фейербах писал своему отцу: «Здесь нет и речи о пьянстве, дуэлях и приятных совместных прогулках, ни в одном другом университете вы не найдете такой страсти к работе, такого интереса к вещам, отличным от мелких студенческих интриг, такой склонности к наукам, такого спокойствия и такой тишины. По сравнению с этим храмом труда другие университеты кажутся публичными домами» [71].

О первом годе пребывания Маркса в Берлине (где ему предстояло пробыть четыре с половиной года) мы имеем исключительно полную информацию благодаря его единственному сохранившемуся письму к отцу, написанному (при свечах, ранним утром) в ноябре 1837 года. Это необычайно задушевное письмо, в котором он подробно описывает духовный маршрут своего последнего года.

«Когда я покинул вас, — начинает он, — для меня только что начал существовать новый мир, мир любви, который поначалу был напоен желанием и отчаянием. Даже путешествие в Берлин, которое в противном случае полностью очаровало бы меня, вызвав во мне восхищение природой и воспламенив меня жаждой жизни, оставило меня холодным и, как ни удивительно, даже подавило; ибо скалы, которые я видел, были не грубее, не суровее движений моей души, широкие города не более полны жизни, чем моя кровь, столы трактиров не более переполнены и их еда не более неудобоварима, чем запасы фантазий, которые я нес с собой, и, наконец, ни одно произведение искусства не было так прекрасно, как Женни» [72].

Как только добрался до Берлина, он с неохотой совершил несколько необходимых визитов, а затем полностью уединился, чтобы погрузиться в науку и искусство. Написание лирических стихов было его первой заботой; по крайней мере, как он сам выразился, это было «приятнее и легче всего» [73]. Его стихи, написанные во время пребывания в Бонне, и другие, написанные осенью 1836 года в Берлине, не сохранились. Последние были собраны в три книги под названием «Книга любви» (Buch der Liebe) (части 1—2) и «Книга песен» (Buch der Lieder) — все три были посвящены Женни фон Вестфален, которая, по словам Софи Маркс, «плакала от восторга и боли» [74], получив их. Она бережно хранила их всю жизнь, хотя ее дочь Лаура рассказывала, что «отец относился к этим стихам без особого пиетета; всякий раз, когда мои родители говорили о них, они смеялись над этими юношескими глупостями» [75]. По мнению социал-демократического историка Меринга, все эти стихи, за одним исключением, были сплошь любовной лирикой и романтическими балладами. У него была возможность прочитать их до того, как значительная часть оказалась утеряна, и он оценил их как «нечто бесформенное во всех смыслах этого слова» [76]. Вирши эти полны гномов, сирен, небесных светил и отважных рыцарей, «романтические по тону, но без присущего романтизму волшебства» [77]. Они были, писал Маркс:

«…В согласии с моим мировоззрением и всем моим предыдущим развитием, чисто идеалистическими. Мои небеса и искусство стали далекими, как и моя любовь. Все реальное стало растворяться и терять свою конечность, я нападал на настоящее, чувство выражалось без меры и формы, ничто не было естественным, все строилось из лунного света; я верил в полную противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть, и риторические размышления занимали место поэтических мыслей, хотя, возможно, в них присутствовала и некоторая теплота чувств и стремление к изобилию. Таковы особенности всех стихотворений первых трех томов, которые Женни получила от меня» [78].

Большинство из немногих сохранившихся стихотворений написаны в первой половине 1837 года, вместе с фрагментами драматической фантазии и комического романа. Маркс попытался опубликовать некоторые из этих стихотворений и послал их Адельберту фон Шамиссо, редактору ежегодника Deutscher Musenalmanach [79], но номер уже вышел из печати. Хотя стихи были посвящены отцу, они не пришлись ему по вкусу, и Генрих Маркс даже призвал сына написать оду, которая «должна прославить Пруссию и дать возможность восхвалить гений монарха <…> патриотическую, эмоциональную и написанную в германской манере» [80]. Однако образцами для Маркса были Гейне, Гёте и Шиллер, а его стихи содержали все известные темы немецкого романтизма, за исключением политической реакции и национализма. Они были полны трагической любви и рассуждений о человеческой судьбе как игре таинственных сил. В них присутствовал привычный субъективизм и крайнее возвеличивание личности художника-творца, обособленного от остального общества и в то же время стремящегося к сообществу единомышленников. В результате его любви к Женни:

С презреньем перчатку я брошу Миру в лицо безоглядно, И падет исполинский кроха, Мой пыл не уняв изрядный. Я буду — бог и герой — бродить Меж старого мира развалин. И речью, и бойкой силой быть: В сотворчестве я богоравен [81].

В других стихотворениях прослеживается тоска по чему-то бесконечному и любовь к смерти, как у Новалиса [82], в то время как другие полностью состоят из мира мистических фантазий. К эстетическому идеализму этих стихотворений добавилась серия типично романтических иронических нападок на филистеров-обывателей, в том числе на таких людей, как врачи и математики, которые выбирают сугубо утилитарные профессии, использующие рациональный подход к проблемам.

Оттачивая свой стиль, Маркс переписывал пространные отрывки из «Лаокоона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Истории искусств» Винкельмана. Привычка Маркса делать выписки из всех книг, которые он читал (и иногда добавлять свои комментарии), сохранилась на всю жизнь, и дошедшие до нас тексты — ценнейшее руководство по развитию его мысли [83]. Маркс также является автором нескольких глав комического романа «Скорпион и Феликс» (Skorpion und Felix), стилизованного под Стерна. Затею эту он бросил, начав сочинять первую сцену «Оуланема» (Oulanem), комического триллера, герой которого был чем-то вроде стареющего Фауста. «Оуланем» также не пошел дальше первого акта, в котором находим неистовые размышления о любви (во всех ее проявлениях), смерти, разрушении и вечности [84]. Наконец, есть интересная серия эпиграмм на Гегеля, которого Маркс обвинял в высокомерии и нарочитой туманности изложения. Вот первая эпиграмма:

Понеже ум мой ввысь взлетал, нырял в глубины, Я груб, как бог, и, словно он, окутан мраком, И в странствиях по волнам мысли я обрел То слово, и его держу я крепко [85].

Вторая эпиграмма сходна по теме и открывается следующей строкой:

Учу я вас словам, что в дьяволовом хаосе смешались [86].

Наиболее интересной была последняя эпиграмма [87]:

Кант и Фихте в надзвездном эфире Ищут мир неизвестный во мгле; Я ж стараюсь и глубже и шире То понять, что нашел на земле [88].

Смысл этой эпиграммы совершенно непонятен, если считать, что стих написан от лица Маркса [89]. Однако, как и в предыдущих эпиграммах, лирическим героем является Гегель, критикуемый Марксом, субъективным романтиком, за чрезмерную привязанность к повседневной реальности. Критическая установка в этих стихах очевидна, и она была вполне распространена среди писателей романтической наклонности.

В целом первое знакомство Маркса с Берлинским университетом сильно изменило его взгляды, изложенные в школьном сочинении. Он больше не вдохновлялся мыслью о служении человечеству и не стремился приспособиться к тому месту, где он мог бы наилучшим образом пожертвовать собой ради этого благородного идеала. Его стихи 1837 года, напротив, свидетельствуют о культе отрешенного от всех, замкнутого гения с его заботой о развитии собственной личности в отрыве от остального человечества [90].

Склонность Маркса к романтической поэзии, несомненно, усугублялась напряженностью его отношений с Женни и неопределенностью его будущего. Пока их помолвка оставалась тайной от ее родителей, она вообще отказывалась переписываться с женихом. «Я завоевал полное доверие твоей Женни, — писал Генрих Маркс сыну, — но эта хорошая, добрая девочка постоянно мучается, она боится обидеть тебя, переутомить и т. д. и т. п. Ее угнетает то, что родители ее ничего не знают или, как мне кажется, не хотят знать. Она не может понять, как она, считающая себя таким разумным существом, могла позволить себе так увлечься». Он посоветовал сыну приложить к ответу письмо для Женни, «полное нежных, преданных чувств <…> но с ясным взглядом на ваши отношения», и уж точно «не письмо, искаженное фантазиями поэта» [91].

В конце концов было решено, что Маркс должен отправить письмо барону, объявив о своем намерении, и предупредить свою семью о его прибытии за неделю, чтобы его отец мог сделать все возможное для обеспечения благоприятного приема. Сама Женни, даже когда помолвка была принята ее отцом, продолжала испытывать сильные опасения, ведь она уже вышла из того возраста, когда большинство девушек ее класса выходят замуж [92]. «У нее есть мысль, — сообщал Генрих Маркс, — что нет необходимости писать тебе <…> Но какое это имеет значение? Можешь быть уверен, как уверен я сам (а ты знаешь, что меня трудно переубедить), что даже сказочный принц не смог бы украсть у тебя ее любовь. Она привязана к тебе душой и телом…» [93].

Женни сама объяснила свое душевное состояние:

«То, что я не в состоянии ответить на вашу юношескую романтическую любовь, я знала с самого начала и глубоко чувствовала еще до того, как мне объяснили это так холодно, умно и рационально. Ах, Карл, моя беда как раз в том, что ваша прекрасная, трогательная страстная любовь, ваши неописуемо красивые описания ее, пленительные образы, придуманные вашим воображением, которые привели бы любую другую девушку в неописуемый восторг, вызывают у меня лишь тревогу и часто неуверенность. Если я отдамся этому блаженству, то моя судьба станет еще страшнее, когда ваша пламенная любовь вдруг угаснет, а вы станете холодным и равнодушным… Видите ли, Карл, вот почему я не так благодарна, не так очарована вашей любовью, как следовало бы; вот почему я часто думаю о вещах внешних, о жизни и действительности, вместо того чтобы, как вам хотелось бы, держаться за мир любви, терять себя в нем и находить там более глубокое духовное единение с вами, позволяющее мне забыть обо всем остальном» [94].

Время от времени даже Генрих Маркс начинал сожалеть о том, что дал разрешение на помолвку, и был полон здравых советов, которым его сын явно не собирался следовать:

«Твоя возвышенная и неумеренная любовь не может дать покоя той, кому ты полностью отдал себя, и ты, напротив, рискуешь полностью разрушить ее. Образцовое поведение, мужественное и твердое желание быстро возвыситься в мире, не отторгая тем самым благосклонность и расположение людей, — таков единственный способ создать удовлетворительное положение вещей и одновременно успокоить Женни и возвысить ее в собственных глазах и в глазах всего мира <…> Она идет на неоценимую жертву ради тебя и демонстрирует такое самоотречение, которое может оценить только холодный рассудок… Ты должен дать ей уверенность в том, что, несмотря на свою молодость, ты — человек, заслуживающий уважения мира и способный его заслужить» [95].

Под влиянием советов отца и общей атмосферы университета романтический период Маркса продлился недолго. Поэзия, даже в первый год учебы в Берлине, была не единственным его занятием. Он также много читал по юриспруденции и чувствовал себя вынужденным «бороться с философией» [96]. На Берлинском юридическом факультете прогрессивную гегельянскую точку зрения представлял Эдуард Ганс, лекции которого Маркс посещал в течение первого семестра. Ганс был крещеным евреем, либеральным гегельянцем, который в своих блестящих лекциях развивал гегелевскую идею рационального развития истории, особенно подчеркивая ее либертарианские аспекты и важность социальных вопросов. Ганс одобрял Французскую революцию 1830 года, выступал за британский тип монархии, был впечатлен идеями Сен-Симона и стремился найти решения для преодоления «борьбы пролетариев со средними классами» [97]. Противоположную школу мысли, известную как историческая школа права, представлял Фридрих Карл фон Савиньи, лекции которого Маркс также посещал. Представители этой школы утверждали, что обоснование законов можно найти в обычаях и традициях народа, а не в теоретических системах законодателей. Эта точка зрения тесно связывала право с историей, но неизбежно имела реакционные нотки, поскольку обращалась к прошлому, чтобы подкрепить свои принципы органического развития [98]. В Пруссии того времени не было открытых политических дискуссий, и конфликт между принципами Французской революции и сменившей ее реакции решался в спорах на юридическом факультете.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Маркс, изучая право, начал заниматься философскими рассуждениями. В его сознании эти два понятия были тесно связаны, и он попытался разработать философию права. Перед этим он написал метафизическое введение, работа в итоге разрослась до 300 страниц, но потом он от нее отказался. Особой проблемой, которую он не смог преодолеть в метафизическом введении, был конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть, «отличительная черта идеализма, которая породила его господствующие и чрезвычайно разрушительные черты и привела к следующему безнадежно ошибочному разделению предмета: сначала появилось то, что я так любезно окрестил метафизикой права, то есть первые принципы, размышления, определения, отличные от всех фактических законов и всех фактических форм права, — как у Фихте, только более современные и менее содержательные» [99]. Именно этот разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть, Маркс впоследствии считал преодоленным гегелевской философией. Вторым возражением Маркса против созданной им метафизической системы был ее «математический догматизм». По мнению Маркса, системы Канта и Фихте, которые в это время служили источником вдохновения для его идей, допускали это возражение: они были абстрактными системами, которые, подобно геометрии, переходили от аксиом к выводам. Напротив, «при практическом выражении живого мира идей, в котором заключаются право, государство, природа и вся философия, сам предмет должен изучаться в его собственном развитии, и нельзя вводить произвольные деления» [100]. Затем Маркс изложил сложную схему своей философии права, которая составила вторую часть его трактата. Главная причина его неудовлетворенности этой классификацией, по-видимому, заключалась в том, что она была, по сути, пустой — столом, в ящики которого, как выразился впоследствии, он насыпал песок. Когда Маркс дошел до обсуждения материального частного права, то понял, что его предприятие было ошибочным:

«В конце материального частного права я убедился в ложности всей концепции (очертания которой граничат с кантовской, но при разработке полностью уходят в сторону), и мне снова стало ясно, что без философии не обойтись. Поэтому я снова был вынужден со спокойной совестью броситься в ее объятия и составил новую основную систему метафизики, в конце которой я был вынужден осознать порочность всех моих предыдущих усилий» [101].

На этом первый семестр Маркса подошел к концу, и он искал убежища от своих философских проблем в написании поэзии, о которой шла речь выше: «В конце семестра я снова обратился к танцам муз и музыке сатиров, и в последнем томе, который я вам послал, натянутый юмор “Скорпиона и Феликса” и неправильно понятая фантастическая драматургия “Оуланема” пронизаны идеализмом, который в конце концов полностью меняется, растворяясь в чисто формальном, не имеющем объектов для вдохновения и захватывающего развития идей» [102].

Но эта деятельность, показывая, какой может быть поэзия, в то же время была для Маркса невозможна: «Эти последние стихи были единственными, в которых внезапно, словно по мановению волшебной палочки — о, это мановение поначалу было сокрушительным — царство истинной поэзии сверкнуло передо мной, как далекий сказочный дворец, и все мои творения растворились в небытии» [103].

Неудивительно, что этот период интенсивной интеллектуальной деятельности в нескольких областях, часто сопровождавшийся работой по ночам, закончился периодом тяжелой болезни. Маркс, по-видимому, очень сильно страдал от склонности к туберкулезу, от которого умерло так много членов его семьи: в следующем году его военная служба была отложена «из-за слабости легких и периодической рвоты кровью». А в 1841 году он перестал быть военнообязанным навсегда, будучи признанным полным инвалидом «из-за чувствительности легких» [104]. Его врач посоветовал сменить обстановку, и Маркс отправился в деревню Штралау, расположенную недалеко от Берлина. Здесь его взгляды претерпели радикальные изменения: «Занавес упал, моя святая святых сдавалась внаем по частям, и следовало воздвигнуть новых богов. Я оставил идеализм, который подпитывался Кантом и Фихте, и стал искать идею в предельно реальном. Если раньше боги обитали над землей, то теперь они стали ее средоточием» [105].

Ранее концептуальный рационализм Гегеля был отвергнут Марксом, последователем Канта и Фихте, романтическим субъективистом, считавшим высшее существо отдельным от земной реальности. Теперь, однако, стало казаться, что Идея имманентно присутствовала в реальном. Ранее Маркс «вчитывался в философию Гегеля», но ему не нравилась «ее гротескная и шаткая мелодия» [106]. Теперь ему предстояло разрешить свой духовный кризис путем обращения к гегельянству, — обращения столь же глубокого, сколь и внезапного. Это был, вероятно, самый важный интеллектуальный шаг в жизни Маркса. Ведь сколько бы он ни критиковал Гегеля, ни обвинял его в идеализме, ни пытался поставить свою диалектику «на ноги», Маркс первым признал, что его метод напрямую вытекает из идей его Учителя 1830-х годов.

Гегельянство было господствующей философией в Берлине, когда Гегель возглавлял кафедру философии с 1818 года до своей смерти в 1831 году. Развивая провозглашенную Кантом идею о ведущей роли человеческого разума, Гегель объединил во всеобъемлющую систему темы немецкой идеалистической философии, в частности философии Фихте и Шеллинга: имманентность, развитие и противоречие. «Великая заслуга философии Гегеля, — писал Энгельс, — состоит в том, что впервые вся совокупность природных, исторических и духовных аспектов мира была понята и представлена как процесс постоянного преобразования и развития и была сделана попытка показать органический характер этого процесса» [107]. Гегель исходил из убеждения, что, как он говорил о Французской революции, «существование человека имеет свой центр в его голове, то есть в Разуме, по вдохновению которого он строит мир окружающей действительности». В своем величайшем произведении, «Феноменологии духа» (Phänomenologie des Geistes), Гегель проследил развитие разума или духа, вновь привнес в философию принцип исторического движения и утверждал, что человеческий разум может достичь абсолютного знания. Он проанализировал развитие человеческого сознания от непосредственного восприятия «здесь и сейчас» до стадии самосознания — понимания, позволяющего человеку анализировать мир и соответствующим образом упорядочивать свои действия. За ней следовала стадия собственно разума — понимания реального, после чего дух — посредством религии и искусства — достигал абсолютного знания, уровня, на котором человек распознавал в мире этапы своего разума. Эти стадии Гегель называл «отчуждениями», поскольку они были творениями человеческого разума, но мыслились как независимые и превосходящие его. Это абсолютное знание одновременно является своего рода перепросмотром человеческого духа, поскольку каждая последующая стадия сохраняет элементы предыдущих и в то же время выходит за их пределы. Это движение, которое преодолевает и в то же время сохраняет, Гегель назвал Aufhebung [108] — словом, которое в немецком языке имеет двойное значение. Гегель также говорил о «силе отрицательного», считая, что между любым настоящим положением дел и тем, чем оно становится, всегда существует напряжение. Ведь всякое настоящее положение вещей находится в процессе отрицания, превращения в нечто иное. Этот процесс Гегель и понимал под диалектикой [109].

Испытав несомненную притягательность этой философии, Маркс начал прояснять свои идеи в письменном виде: эта практика применялась им ранее и будет применяться много раз впоследствии. Он написал 24-страничный диалог под названием «Клеанф, или Исходная точка и необходимый прогресс философии». Для этого он ознакомился с естественными науками, историей и изучил труды Шеллинга. Диалог закончился обращением Маркса к гегельянству: «Мое последнее предложение было началом системы Гегеля и этой работы, которая вызывала бесконечную головную боль <…> Это мое дражайшее дитя, воспитанное лунным светом, как обманчивая сирена, отдает меня в объятия врага» [110]. Таким образом, Маркс прошел ту же эволюцию, что и сама классическая немецкая философия [111]: от Канта и Фихте через Шеллинга к Гегелю.