6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

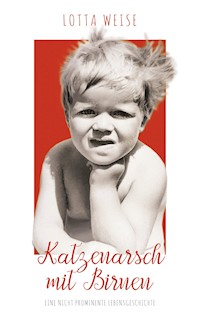

Katzenarsch mir Birnen von Lotta Weise......

......eine nicht prominente Lebensgeschichte

Warum sollten nur Prominente Autobiografien schreiben?

Das E-Book Katzenarsch mit Birnen wird angeboten von und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Lebensgeschichte, Reisen, Kindheit in der DDR, Freiheit, amüsant

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Für Harald

Inhalt

Kapitel 1

Du bist wie eine Farbe. Nicht jeder wird dich mögen. Doch es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist.

Kapitel 2

Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz. (Hermann Löns)

»Das war’s endlich, das Reisen, ein Reisen, wie sie sich’s erträumt hatte, ein drängendes, sehnsuchtsvolles Hinausjagen ins große Unbestimmte, in einen neuen Tag, in ein neues, fremdes Leben, in ein neues großes Glück.«(Olga Wohlbrück)

Vorwort

Wir alle haben unsere ganz eigene Biografie, keine gleicht der anderen.

Jede ist einzigartig und unvergleichlich.

Bestimmt wäre jede Einzelne spannend genug und es wert, sie zu erzählen, leider tun dies meist nur die Prominentesten unter uns.

Ich habe es versucht und bin dankbar.

Manchmal ist das Leben gütig zu uns und wir trauen uns vom Glück zu sprechen.

Doch es kann auch grausig, ungerecht und düster sein.

Der wichtigste Grund aber, warum ich die eigene Lebensgeschichte in Worte fassen wollte, ist, dass ich die LETZTE meiner Familie bin und dies ist manchmal ein wahrlich beklemmendes Gefühl.

Ich wuchs in einem kleinen Dorf in Sachsen auf, wohnte dort mit meiner Mutter und meiner Großmutter in einem großen alten Haus.

Ich hatte meine eigene fröhliche Kindheit.

Diesen wertvollen Umstand hatte ich vor allem meiner kleinen Oma zu verdanken, die ich über alles liebte.

Mein Großvater nahm sich in diesem Haus das Leben, mein Vater hatte einen tödlichen Verkehrsunfall und meine Mutter war eine Verurteilte, die das Land illegal verlassen wollte.

Der Mittelpunkt in unserer nicht ganz vollständigen Familie war zweifellos meine Großmutter.

Sie war eine warmherzige, großzügige Frau, sie war meine »Lieblingsfarbe«. Und ich ihre.

Und sie war es auch, die mir Geschichten erzählte, mit der ich unendlich viel Eierschecke aß und die mich abends ins Bett brachte.

Schon als kleines Mädchen brachte sie mir bei, dass es im Leben nicht nur großartige Momente geben wird, sondern auch düstere und traurige.

Heute bin ich über 50, habe viel erlebt, doch in mir drin bin ich immer noch nicht mal 30.

Wie alt ich wirklich schon bin, merke ich nur, sobald ich in den Spiegel schaue.

Doch wenn ich heute zurückblicke, dann tue ich dies nicht mit Wehmut oder völligem Unverständnis, wenngleich einige Erinnerungen schmerzlich sind.

Ich schaue auch zurück und schmunzle.

KAPITEL 1

Du bist wie eine Farbe. Nicht jeder wird dich mögen. Doch es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist.

Fragt man sich eigentlich jeden Morgen, was einem der Tag so bringt?

Überlegt man, ob man am Abend unversehrt und munter wieder seine Haustür aufschließt?

Wohl eher nicht.

Möglicherweise denkt man darüber nach, ob die Bahn pünktlich ist oder was man anziehen soll?

Dabei könnte alles passieren.

Ich stehe gern früh auf, vor allem jetzt im Sommer. Sonst hätte ich eher das Gefühl, ich würde etwas verpassen.

Es ist Samstag und wie so oft, mache ich das Frühstück

Eigentlich habe ich einen kleinen Spleen und mit absoluter Sicherheit weiß ich das auch.

Bei mir muss der Tisch immer schön gedeckt sein, mit Kerzen und schönem Geschirr. Ich mag es nicht, wenn man nur die Plastikdosen auf den Tisch stellt und die Deckel abreißt.

Ich glaube, diese Marotte habe ich von meiner Mutter geerbt.

Mein Mann rollt sich etwas später aus dem Bett.

»Springt«, wäre in diesem Falle vielleicht die falsche Bezeichnung, denn er ist auch nicht mehr der Jüngste.

Er arbeitet die ganze Woche in Hamburg und kommt erst Freitagabend nach Hause. Vor zwei Jahren sind wir erst in diese Wohnung gezogen und haben es uns hier richtig gemütlich gemacht.

Vor allem unsere Küche liebe ich, sie ist groß und hell. Der Tisch steht direkt vor dem Fenster, man kann die Sonne genießen, wenn sie morgens hereinblinzelt.

Auf der Fensterbank stehen viele alte Kochbücher, ein silberner Kerzenleuchter und etliche selbstgenähte Puppen sitzen irgendwo dazwischen. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich sie sehe.

Überall hängen Bilderrahmen mit uralten Fotos und verblichenen Zeichnungen.

Unsere Küche sieht eher aus wie ein Antiquariat, ich mag diese alten Sachen und meine Sammelleidenschaft hat meinen Mann schon so gut wie in den Wahnsinn getrieben.

Eigentlich ist er gar nicht mein Mann, denn wir sind nicht einmal verheiratet, ich sage nur immer »mein Mann«. Nach so vielen Jahren nenne ich ihn doch nicht meinen Lebensgefährten.

Ich finde diese Bezeichnung sowieso eigenartig, da könnte man ja auch einen Hund oder eine Katze mit meinen. Ein Gefährte, der mich durchs Leben begleitet?

Wir sitzen also beide gemeinsam in unserer Küche am Frühstückstisch und lassen es uns gut gehen.

Eigentlich ein schöner Samstagmorgen.

Zwei Stunden später liegt mein Mann im Krankenhaus mit der Aussicht, einen

Herzschrittmacher zu bekommen.

Er war kurz nach dem Frühstück zusammengeklappt, von einer Sekunde auf die andere.

Er verdrehte seine Augen und rutschte vom Stuhl.

Ich hatte natürlich gleich den Notarzt alarmiert, denn auch mich überkam ein Anflug von Panik.

Man schob ihn in die Notaufnahme, ein Ort, wo es einem eiskalt den Rücken runter läuft.

Ich musste draußen warten. Man setzte mich auf einen Stuhl, hinter einer großen Holztür, die mindestens fünfmal gestrichen war.

Ich zitterte am ganzen Körper, ich wusste nicht, was mich erwartete. Er war nie vorher wirklich ernsthaft krank, außer die tausend kleinen Leiden, die Männer eben manchmal so haben.

Nach etwa zwei Stunden hörte ich jemanden meinen Namen rufen.

Eine Schwester beugte sich über mich und meinte etwas streng, ich, die Lebensgefährtin, solle ihr folgen.

Ihr weißer Kittel ging ihr fast bis zu den Knöcheln, unter anderen Umständen hätte ich vielleicht darüber gelacht.

Wir liefen durch einen unendlich langen Gang bis zu einer Tür, die sie vor mir aufriss.

Da lag er nun, in einem alten Metallbett. Ich glaube, es standen insgesamt sieben davon in diesem Zimmer. Alle Betten waren mit gelben Vorhängen voneinander getrennt.

Als ich ihn da liegen sah, brach ich in Tränen aus und was noch viel schlimmer

war, er auch.

Eine junge Ärztin betrat den Raum und zerrte den gelben Vorhang beiseite.

Sie war groß, hatte riesige Perlenohrringe und ihre blonden Haare zu einem strengen Zopf zusammengebunden.

Sie bat mich in einen Nebenraum und erklärte mir, ohne dabei eine Miene zu verziehen, dass mein Mann einen Herzschrittmacher brauche, sein EKG und überhaupt alle seine Werte seien sehr schlecht. Sie sagte, gleich am nächsten Tag würde die OP stattfinden, wo ihm der Schrittmacher eingesetzt werde. Ich hatte das Gefühl, mein Herz bleibt auch gleich stehen.

Ich dachte, die veräppelt mich doch hier, das ist doch jetzt nicht wahr!

Da rast plötzlich, in Sekundenschnelle und unaufhaltsam, ein Film an einem vorbei,

dass man denkt, man wird verrückt.

Was machen wir jetzt?

Mit so einem Herzschrittmacher kann man doch nichts mehr, nicht mehr in der Ostsee baden, nicht mehr zelten, radeln, Kanu fahren, angeln, rodeln, Pilze suchen, Auto waschen, tapezieren, das Matterhorn besteigen … nichts mehr!

Außerdem hatte ich noch einen Traum, wir beide hatten ihn.

Wir wollten uns mal einen Camper kaufen, oder eher einen Wohnwagen, mehr würden wir uns nicht leisten können. Aber egal, das wäre unsere Welt. Ein bisschen durch die Gegend reisen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.

So, das war es jetzt, dachte ich, mein Mann bekommt einen Herzschrittmacher.

Wir sind jetzt seit über zwanzig Jahren zusammen.

Er heißt Max, ist fast zwei Meter groß und ist mein Lieblingsmensch. Ein hübscher Kerl.

Kennengelernt hatten wir uns auf einer Russlandreise.

Ich hatte damals eine Freundin, Bettina. Sie war in einem Tschernobyl-Hilfe-Verein aktiv und fragte mich eines Tages, ob ich mal mitkommen würde bei einer dieser Reisen nach Russland.

Die Mitglieder des Vereins wollten dort, mit Hilfe von Spenden, eine Kinderstation in einem Krankenhaus renovieren.

Das wollte ich unbedingt machen. Obwohl es nicht einfach war, alles zu organisieren.

Man musste ein Visum beantragen, den Urlaub verschieben und sich zur Sicherheit mehrere Impfungen geben lassen.

Ich bekam alles rechtzeitig hin und so starteten wir im Dezember 1995.

Wir waren fünfzehn Leute, aber Bettina und ich waren die einzigen Frauen in diesem Trupp.

Los ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag, wir fuhren mit einem Lkw und vier VW-Bussen, alle voll beladen mit Spenden und Hilfsgütern.

Kleidung, Spielzeug, medizinische Ausrüstung und vor allem Material für die Renovierung.

Bettina war eine kleine korpulente Frau mit kurzem dunkelblondem Haar.

Sie arbeitete damals in einem Krankenhaus auf der Intensivstation und sammelte das ganze Jahr über wie eine Besessene Spendengelder. Einmal im Jahr ging es dann immer für etwa zehn Tage nach Russland. Manchmal schaffte sie es auch zweimal pro Jahr, aber es mussten immer genügend Hilfsgüter zusammenkommen. Und Freiwillige, die ihren Urlaub für so eine anstrengende Reise opferten.

Max war damals auch in diesem wild zusammengewürfelten Haufen, er ist von

Beruf Zimmermann und wohnte bei mir in der Nähe, in einem kleinen Dorf an der Ostseeküste.

Vier Männer kamen vom THW und einer war Berufskraftfahrer, hieß Frank und sollte den Lkw nach Russland gondeln.

Die meisten von uns lernten sich erst kurz vor dieser Reise kennen.

Doch Bettina machte aus uns schnell eine eingeschworene Gemeinschaft, man merkte, dass sie von dem, was sie tat, Ahnung hatte.

Nachdem alle Busse und der Lkw beladen waren, ging es mit mehreren Stunden Verspätung Richtung polnische Grenze.

Den ersten zeitraubenden Zwischenfall hatten wir dann auch gleich kurz vor Warschau.

Der LKW blieb plötzlich mitten auf der Straße stehen, nicht einmal Frank konnte vor Ort herausfinden, warum er streikte.

Irgendwie mussten wir versuchen, eine Werkstatt ausfindig zu machen. Ohne Handy damals eine kleine logistische Herausforderung.

Nach mehreren Stunden wurde der Lkw endlich abgeschleppt.

Wie sich dann herausstellte, war der Kraftstofffilter verstopft und in dieser Werkstatt war keiner auf Lager, der Chef wollte sich aber möglichst schnell darum kümmern.

Schnell bedeutet in Polen jedoch nicht unbedingt viel.

Um nicht unendlich viel Zeit zu verlieren, machte sich der Rest unserer »Reisegruppe« spontan auf den Weg, um in ganz Warschau sämtliche Werkstätten abzuklappern, um einen neuen Filter zu organisieren. Zurück ließen wir Frank mit dem kaputten LKW, mutterseelenallein. Wir machten uns auch keine Sorgen um ihn. Aber, ich glaube, er hatte ein mulmiges Gefühl, da alleine mitten in Warschau.

Frank wohnte auf Rügen und bestimmt war dies seine erste größere Reise, die er unternahm.

Ich kann gar nicht sagen, ob er jemals zuvor seine Insel verlassen hatte.

Nun war Frank allein und er trank, während er auf uns und den Filter wartete, das gesamte Dosenbier aus, welches er in dem LKW für seine große Reise gebunkert hatte.

Als wir nach Stunden zurückkehrten, hatten wir zwar einen neuen Kraftstofffilter, aber keinen Fahrer mehr.

Er war so betrunken, dass er unmöglich weiterfahren konnte.

So musste ein anderer her halten, er hieß Hannes und hatte Gott sei Dank auch einen LKW Führerschein. Frank setzte seine Reise auf dem Beifahrersitz fort.

Hannes kam, wie die Männer vom THW, aus Stralsund.

Ein etwas undurchsichtiger Typ, aber nett. Nicht verheiratet und Kinder hatte er auch keine. Also, der perfekter Kandidat für so eine Mission.

Mit einem verlorenen Tag in Warschau ging es weiter. An der polnisch-russischen Grenze mussten wir auch noch einen mehrstündigen Zwischenstopp in Kauf nehmen, wobei das, glaube ich, reine Schikane von den russischen Zollbeamten war.

Nachdem wir aber diverse Plastiktüten mit Zigaretten und Schokolade befüllt hatten, ließen sie und dann schließlich irgendwann weiter fahren.

Das ist wirklich nicht lustig mit den russischen Grenzern, mit ihren zerknautschten Uniformen und den schrägen Blicken. Einer hatte so eine Fahne, die man natürlich in der klaren Winterluft bei minus 10 Grad noch besser roch.

Über Brest, quer durch Weißrussland, kamen wir irgendwann in Dobrusch an, einer Kleinstadt in der Nähe von Gomel. Diese Region hatte es beim Reaktorunfall besonders schwer getroffen, da durch die Wetterlage und Windrichtung hier mit der meiste radioaktiv verseuchte Staub niederging.

Wir waren alle völlig fertig, obwohl wir uns beim Fahren in den Kleinbussen abwechselten.

In Dobrusch übernachteten wir bei sogenannten Gastfamilien, die machten dann für die zehn Tage ein Bett frei. Jeder von uns schlief bei einer anderen Familie, außer Bettina und ich. Wir hatten Glück und konnten zu zweit bleiben.

Wir sind bei einer jungen Familie eingezogen, die eine kleine Tochter hatte.

Selbstverständlich hatten wir auch kleine Geschenke für unsere Gastfamilien dabei.

Da man aber vorher nicht wissen konnte, bei welcher Familie man einzieht, konnte das schon ein bisschen peinlich werden mit den Geschenken.

So hatte Hannes zum Beispiel seinem »Gastvater« eine elektrische Zahnbürste überreicht, obwohl der nur noch zwei Zähne im Mund hatte.

Es war aber nicht seine Schuld, denn die Geschenke wurden in Deutschland gepackt und wurden nun wahllos verteilt.

Wir konnten aber nur kurz unsere Sachen abstellen, denn wir mussten noch am selben Abend den LKW entladen, da dort auch medizinische Sachen drin waren und auch Nahrungsmittel.

Inzwischen waren es minus 26 Grad.

In weiser Voraussicht hatten viele von uns zwei Jacken dabei, die wir dann einfach übereinander trugen.

Nur an der passenden Kopfbedeckung haperte es, bei mir auch.

Es dauerte mehrere Stunden, bis wir alles vom LKW geladen und in dem Krankenhaus untergebracht hatten.

Im Haus gab es drei Etagen, in der mittleren war die Kinderstation.

Im gesamten Treppenhaus stand das Wasser, teilweise schon gefroren, weil es ein paar Tage zuvor irgendwo im Gebäude einen Wasserrohrbruch gab.

Obwohl es schon sehr spät am Abend war, wurden wir dennoch sehr freundlich von ein paar Ärzten empfangen.

Die Schwestern trugen alle riesige weiße Hauben und bis fast zum Boden reichende Kittelschürzen.

Alle strahlten uns an und freuten sich, dass wir da waren.

In einem der Räume, am Ende des Ganges, war für uns ein Tisch gedeckt, mit Brot, Fisch, Tee und mit Wodka.

Der gehörte wohl auf jede russische Tafel, selbst hier im Krankenhaus.

Die Zeit verging wie im Flug. Wir ackerten jeden Tag von morgens um sieben bis abends, meistens bis 22 Uhr. Die Männer fuhren gleich am Morgen zum Krankenhaus und renovierten jeden Tag die Kinderstation. Diese war wirklich in einem katastrophalen Zustand. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es so etwas noch gibt. Mitgebracht hatten wir sogar zwanzig neue Waschbecken, die wir aber nicht anbringen konnten, weil wir die passenden Schrauben und Dübel vergessen hatten, um sie zu befestigen. Diese konnten wir auch nicht in der größeren Nachbarstadt, in Gomel, auftreiben. Bettina, die sich mit der russischen Mentalität bestens auskannte, entschied daraufhin, die Waschbecken wieder mit nach Deutschland zu nehmen.

Sie meinte, wenn wir die Waschbecken hierlassen und versuchen würden, sie erst beim nächsten Mal mit den passenden Schrauben zu befestigen, hätten wir verloren. Dann hätte der Chefarzt zu Hause ein schönes neues Becken und die Oberschwester auch, aber nicht die Zimmer auf der Kinderstation.

Es gab auch so jede Menge zu tun.

Bettina war hier eindeutig die Managerin, sie wusste ohne Zweifel, was zu tun ist.

Sie hatte alles genau im Blick und verlangte nach einem Raum, in dem wir das Material für die Renovierung einschließen konnten.

Auch ein Großteil der medizinischen Spenden musste erst einmal »gesichert« werden, bevor sie an den richtigen Stellen verteilt werden konnte.

Einige der Schwestern hatten es auf die von uns mitgebrachten Wegwerfwindeln abgesehen, die Stoffwindeln wollten sie nicht.

Wie Bettina mir dann erklärte, bevorzugten sie nur diese Einmalwindeln, um diese später auf einen naheliegenden Markt weiterverkaufen zu können.

Eigentlich war ich ganz froh, dass ich nicht den ganzen Tag auf der Station verbringen musste, denn das Elend war für mich nur schwer zu ertragen.

Bettina und ich rasten unterdessen mit einem der VW-Busse durch die russische Landschaft.

Das heißt, ich raste, Bettina hatte gar keinen Führerschein.

Wir bekamen von der Klinik Adressen von Familien mit kleinen Kindern, denen es besonders schlecht ging und die dringend auf Hilfe angewiesen waren.

Was wir beide da zu sehen bekamen, lässt sich kaum beschreiben.

Bettina wusste ja gewissermaßen, was uns erwartet, ich hingegen war mit der Situation überfordert.

Nie im Leben hätte ich das erwartet.

Ganze Dörfer und ihre Bewohner schienen von ihrem eigenen Land vergessen worden zu sein.

Eine Frau, die wir besuchten, lebte mit ihren beiden Kindern in einer stallähnlichen Holzhütte, ohne fließend Wasser und ohne Strom.

Auf einer Seite der Bretterwand hing ein Tannenzweig mit einer Handvoll Lametta.

Schließlich war Weihnachten.

In all den Holzhäusern sahen wir das Gleiche.

Als wir im nächsten Dorf mit unserem Bus am Ende einer buckligen Straße hielten, kamen uns die Kinder schon entgegengelaufen, alle hatten nur durchgetretene Filzschuhe an, nicht mal Stiefel.

Wenigstens damit konnten wir ihnen ein wenig helfen, da wir mehrere dutzend Kinderstiefel dabeihatten, für jeden die passende Größe.

Jeden Tag fuhren wir so von Dorf zu Dorf und verteilten die mitgebrachten Sachen.

Und trotz ihrer unsagbaren Armut waren die Menschen herzlich und gastfreundlich.

Sie boten uns lächelnd Tee und Gebäck an.

Eine Frau hatte sich für unseren Besuch sogar »gutes« Geschirr von den Nachbarn geborgt.

Es waren zweifelhafte Gedanken, die ich mir bei dieser Reise damals immer wieder machte.

Ich, eine junge Frau aus dem ehemaligen Osten, fuhr zum einstigen »großen Bruder« mit Schokolade, gespendeten Klamotten, neuen Waschbecken und literweise Wandfarbe in dezentem Weiß.

Ich ahnte vor meiner Reise nicht im Geringsten, wie schlecht es vielen Menschen in Russland wirklich ging und mit Sicherheit heute noch geht. Und das offensichtlich nicht erst seit dem Reaktorunfall.

Die Leute mussten jeden Tag versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.

Auf einer unserer Fahrten durch die russische Winterlandschaft fror uns tatsächlich die Benzinleitung ein. Also standen Bettina und ich einsam und verlassen mit unserem Kleinbus in der eisigen Landschaft herum.

Zum Glück hatten wir diese kuscheligen braun-karierten Decken im Auto, sonst wäre es schnell eng geworden, bei 25 Grad minus. Die Scheiben waren binnen 15 Minuten fast komplett zugefroren.

Eine Dose Wiener, die bestimmt auch einen anderen Abnehmer finden sollte, musste während unserer Zwangspause auch herhalten.

Nach etwa zwei Stunden kam ein schneebedeckter Wolga angebraust und der Fahrer bot an, uns in das nächste Dorf zu schleppen. Wir nahmen natürlich dankbar an.

Was aber dieses Abschleppmanöver besonders machte, waren die zugefrorenen Scheiben.

Da ich nicht durch die Frontscheibe schauen konnte, musste ich das Fenster auf meiner Seite zur Hälfte öffnen, um überhaupt irgendetwas zu sehen.

Mir sind fast die Ohren abgefallen, obwohl ich eine Tschapka aus Fuchsfell auf dem Kopf hatte. Die hat mir vorher noch freundlicherweise unser Abschleppfahrer geliehen.

Das Jolkafest feierten wir am 31.12. zusammen mit etwa 50 Russen in einer alten Holzbaracke.

Zu Sowjetzeiten, sagte man uns, war es ein Pionierhaus.

Jolkafeste wurden hier schon immer in Kulturhäusern oder auf öffentlichen Plätzen gefeiert.

Es war ein sehr anstrengendes Fest. Alle von uns waren fix und fertig, Bettina und ich kamen mit unserem Transporter samt Abschlepphilfe erst gegen 22 Uhr dort an.

Und die lieben russischen Genossen kennen keine Gnade, jeder Wodka musste runtergespült werden. Dazu Unmengen an saurem Fisch, gefüllten Krautwickeln und eingelegtem Gemüse.

Alle unsere Gastfamilien waren natürlich auch mit von der Partie.

Hannes und sein zahnloser Gastvater waren inzwischen die besten Freunde.

Es wurde getanzt und getrunken, bis keiner mehr klar sehen und stehen konnte.

Das rauschende Fest endete erst in den frühen Morgenstunden.

Den Neujahrstag verbrachten wir wieder alle zusammen, denn wir folgten einer Einladung unserer Gastgeber zu einer Fahrt mit einem Pferdeschlitten. Ganz traditionell, durch die wunderschöne weißrussische Winterlandschaft.

Es war Russland pur, der Schnee glitzerte in der Sonne und man hörte bei dieser klirrenden Kälte, wie der Schnee unter den Kufen knirschte.

Max und ich saßen da schon im selben Schlitten.

Er war mir sympathisch. Max hatte eine ruhige, angenehme Art und war eher etwas schüchtern.

Als wir Anfang Januar zurück in Deutschland waren, sahen wir uns regelmäßig, ich hatte mich in ihn verliebt.

Ich war jetzt 30 und schon geschieden. Meine Ehe mit Steffen hielt nur zehn Jahre.

Obwohl, im Nachhinein betrachtet, ist das reichlich lang, wenn man bedenkt, dass ich bei der Eheschließung gerade mal 19 Jahre alt war.

Diese Hochzeit mit ihm war schon sehr speziell.

Wir wollten damals unbedingt heiraten, obwohl wir uns erst fünf Monate kannten.

Ich rief beim Standesamt an und wir bekamen auch gleich einen Termin im Juli. Niemand erzählten wir davon, zu der Zeit brauchte man auch keine Trauzeugen und konnte nur zu zweit zum Standesamt.

Nur meine kleine Oma wurde zur Mittäterin gemacht, weil ich bei ihr im Garten meinen Brautstrauß pflückte.

Und ein paar kleine Blümchen, die ich mir ins Haar steckte.

Ich trug ein weißes kurzes Sommerkleid.

Mein Bräutigam hatte einen hellen Anzug an. Wir sahen schon zauberhaft aus.

Da wir natürlich kein Auto hatten und auch keine Eltern, Verwandten und Freunde eingeweiht waren, hatten wir den Plan, die 15 km bis zum Standesamt per Anhalter zu fahren.

Das Trampen war damals in der DDR völlig sicher und normal, na gut, vielleicht nicht gerade als Brautpaar.

Und so trampten wir dann auch, wie geplant, zu unserer eigenen Trauung.

Auf dem Rückweg hatten wir ebenfalls Glück und ein netter Trabi-Fahrer nahm uns mit.

Meine liebe kleine Oma zauberte dann ein kleines Hochzeitsmenü für uns drei, serviert auf ihrem guten Rosenthaler Geschirr.

Aus dem Keller holte sie eine Flasche Canei, ein süßer Perlwein, den es in Weiß und Rose gab. Süß und klebrig, aber für so einen Anlass einfach perfekt.

Im Delikatladen kostete der damals stolze 17 Mark. Für uns war das ein zauberhaftes Festessen und meine Oma die liebste Gastwirtin auf Erden.

Steffen und ich waren schon sehr verliebt, aber im Grunde genommen passten wir überhaupt nicht zusammen.

Nach den ersten zwei Jahren zogen wir gemeinsam von Dresden in ein kleines Dorf an der Ostsee.

Es war eine schöne Zeit, wir hatten dort Freunde gefunden, mit denen wir viel Zeit verbrachten.

So fuhren wir jedes Jahr zusammen in den Winterurlaub zum Skifahren.

Immer mit dabei waren Kati und Alex, Andrea mit ihrem Mann Benny, Michael und Betty sowie unser Single-Mann Matze.

Es zog uns gemeinsam in die »große weite Welt« hinaus, ins Allgäu oder nach Bayern.

Wunderschöne Erinnerungen habe ich an diese Winterreisen.

Wir waren alle fast im gleichen Alter und auch wenn das jetzt ein wenig überheblich klingt, eigentlich konnte nur ich Ski fahren. Bestimmt, weil nur ich aus dem Gebirge kam.

Trotzdem stürzten wir uns jedes Jahr aufs Neue in dieses Vergnügen.

Wir mieteten uns gemeinsam ein Ferienhaus, was für alle erschwinglicher war und wir blieben dann meist acht oder zehn Tage.

Ich habe heute noch kilometerlange Filmaufnahmen auf diesen alten V8-Kassetten, die wir damals alle aufgenommen hatten.

Kati und Alex verkündeten uns damals bei einem Abendessen, dass sie Eltern werden.

Es gab Spagetti mit Olivenöl und ganz viel Knoblauch, das weiß ich noch wie heute.

Inzwischen ist ihr Sohn fast dreißig und die beiden haben heute ein kleines Segelboot, welches ihr ganzes Glück bedeutet.

Michael und Betty hatten irgendwann geheiratet, ihre Ehe hielt aber nur zwei Jahre.

Ja, und Benny, der Mann von Andrea, ist vor vielen Jahren einfach umgefallen und war tot.

Ihre beiden Söhne waren noch ganz klein.

Matze hatte, nach über zwanzig Jahren des Wartens, endlich seine große Jugendliebe geheiratet.

Sie bekamen zwei Töchter und er hat ihnen ein riesiges Haus gebaut.

Wir haben ihn manchmal »Geizi« genannt, weil er schon immer ein eher sparsamer Typ war, doch alle haben es mit Humor gesehen.

Er hatte schon immer gern gegessen, was auch nicht zu übersehen war.

So bleiben uns allen seine Sprüche von damals in bester Erinnerung.

Da wir den ganzen Tag auf der Piste waren und erst abends beim Dunkelwerden ins Ferienhaus zurückkehrten, bestellten wir uns zusammen oft etwas zu essen.

Wir hatten am Anfang unseres Urlaubs immer eine gemeinsame Reisekasse angelegt.

Jeder von uns gab die gleiche Summe dazu.

Davon bezahlten wir dann so ein »Gelage«.

Immer wenn Matze satt und zufrieden schien und auch wirklich das allerletzte Stück Pizza in seinen nicht ganz durchtrainierten Körper geschoben hatte, sagte er: »Die Hälfte hätte auch gereicht!«

Ein anderes Mal waren wir abends alle zusammen in einer Kneipe. Matze aber wollte nicht mitkommen, er meinte, er habe keinen Hunger. Und so blieb er allein zurück, in unserem verschneiten Ferienhäuschen.

Als wir dann nach Stunden zurückkamen, fragten wir ihn, ob er denn nun gar nichts gegessen hätte?

»Doch«, sagte er leise. »Ein paar Sardinchen!«

Ich muss heute noch immer schmunzeln, wenn ich so eine Dose Fisch in der Hand halte.

Die ersten zwei Jahre unserer Reisen sahen wir mit unseren Skiklamotten aus, als wären wir aus einem Altkleidercontainer gefallen. Wenn ich die alten Filme sehe, inzwischen natürlich digitalisiert, weiß ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll.

Aber uns hat das damals nicht gestört.

Unser Spaß am Skifahren war ungebrochen und auch wir legten uns später ein pisten-taugliches Outfit zu.

Wenn Steffen und ich damals ein paar Mark in der Tasche hatten, reisten wir.

Wir durften ja überall hin.

Einmal liehen wir uns den alten Opel von einem Freund und machten, ohne groß zu planen, eine längere Tour.

Von der Küste aus fuhren wir in Richtung Dresden, meiner alten Heimat.

Weiter ging es über Prag nach Wien.

Ich glaube, dort hatte ich das erste Mal ein Handy gesehen, bei einer älteren Dame am Stephansplatz.

Wir suchten uns dann unterwegs spontan eine Bleibe, in kleinen Pensionen oder Gasthäusern, so dass es zu unserem Geldbeutel passte.

Ich hätte auch in einer Jugendherberge übernachtet.

Über Graz fahrend, landeten wir schließlich in Venedig.

Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir das Auto parkten, irgendwo weit vor der Stadt, glaube ich.

Auf dem Markusplatz schlenderte ich zu einem Souvenirstand und wollte eigentlich nur ein paar Postkarten kaufen. Doch dann fingen ein paar Musiker in dem Straßencafé gegenüber an zu spielen: You Are My Sunshine. Of My Life …

Ich war so gerührt und von dieser Stadt überwältigt, dass mir sogar die Tränen kamen, ich konnte nichts dagegen tun.

Wahrscheinlich weinte ich, weil ich einfach DA war.

Nach den ersten fünf Jahren fing es bei Steffen und mir an zu bröckeln.

Mit der Zeit stellte ich fest, dass er ein sehr egoistischer Typ war und ich ihm im Grunde genommen buchstäblich hinterherlief.

Ich war irgendwie so eine treue Seele und hatte wahrscheinlich gedacht, es hält für immer.

Wir hatten es jedoch beide noch nicht gelernt, für unsere Ehe zu kämpfen.

Nach zehn Jahren reichte Steffen, mit seiner neuen Geliebten im Schlepptau, die Scheidung ein und bat mich, aus unserer gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Es ging alles unglaublich schnell.

Er hatte sich verändert. Nicht viel war mehr übrig geblieben von dem Mann, in den ich so verliebt war.

Ich hatte keine Wohnung mehr, kein Geld und erst recht keinen Plan.

Als ich meine Sachen abholte, er hatte die Wohnungsschlüssel unter die Fußmatte gelegt, war die Neue schon eingezogen. Schwarz glänzende Satin-Bettwäsche war auch schon auf meiner ehemaligen Bettdecke. Die alten Bettbezüge hatte er mir großzügig in einen Karton gepackt.

Die Kiste ließ ich stehen und verließ das Liebesnest mit einem kleinen Fernseher, einer Mikrowelle und einem alten Sofa.

Meine damalige Freundin Karin bot mir an, zu ihr zu ziehen, bis ich eine Wohnung finden würde.

Ich trauerte meiner gescheiterten Ehe nicht unbedingt lange hinterher, dennoch fühlte ich mich irgendwie verraten und verkauft.

Ein einsames Gefühl.

Ich war Karin damals unendlich dankbar, schließlich wohnte ich mehr als fünf Monate bei ihr und ihren Kindern.

Leider starb sie drei Jahre später an Lungenkrebs.

Max und ich zogen irgendwann zusammen, in eine wunderschöne Dachgeschosswohnung, mit meinem alten Sofa und der Mikrowelle.

Wir hatten nicht viel, aber wir waren gut im Improvisieren.

Die ersten Monate schliefen wir auf einer großen Luftmatratze und unsere Sachen hingen durcheinandergewirbelt auf einem schiefen Kleiderständer, den man praktischerweise von einem Raum zum anderen rollen konnte. Die Küchenmöbel zimmerte Max selbst zusammen und als Tisch nutzten wir eine alte Einkaufskiste, auf die wir ein Holzbrett legten. Einen entscheidenden Vorteil hatte das Ganze dennoch, ich fühlte mich mit 30 eher wie eine 18-Jährige in ihrer ersten eigenen Wohnung.

Zu dieser Zeit lebte meine Mutter noch, aber in Sachsen, wo ich aufgewachsen bin.

Nicht gerade um die Ecke liegend, war es nicht immer gerade leicht für mich.

Das Verhältnis zu ihr ist schwer zu beschreiben, ein ewiges Hin und Her.

Mal tat sie mir unendlich leid, mal war ich einfach nur wütend auf sie.

Mit fünf Jahren habe ich sie abgöttisch geliebt und dachte natürlich, genau so liebt sie mich.

Mit zehn liebte ich sie immer noch sehr und hatte jedes Mal fürchterliches Heimweh, wenn ich ein paar Tage woanders hinmusste.

Mit fünfzehn bekam ich mehr und mehr von ihrem Gefühlsleben und ihrer Tablettenabhängigkeit mit. Da stieg das erste Mal die Wut in mir auf, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man nicht einfach aufhören kann und sein Kind doch bedingungslos lieben müsste.

Ich redete mir ständig ein, dass ich für ihr Chaos verantwortlich sei, dabei war ich ein sehr unkompliziertes Kind und hatte auch keine ausschweifende Pubertät, wo Mütter einfach den Verstand verlieren können.

Ja, und mit neunzehn war ich verheiratet und verschwunden. Sie gab mir auch nicht das Gefühl, dass sie mich unendlich vermisste.

Meine Liebe zu ihr war einfach weg, ich habe gar nicht bemerkt, wann sie gegangen ist.

Meine Mutter bekam mich, als sie 25 Jahre alt war.

Sie wohnte damals noch bei ihren Eltern in einem kleinen Dorf im Erzgebirge.

Eine schöne Frau war sie, wirklich.

Wenn man Fotos von ihr anschaute, war man beeindruckt. Sie sah damals einfach wundervoll aus. Sie hatte kurze blonde Haare und ein bildschönes Gesicht.

Ihre Kleider nähte sie alle selbst, sie hatte einen ganz besonderen Look.

Wie und wo sie meinen Vater kennengelernt hat, weiß ich nicht und sollte es auch leider nie mehr erfahren.

Er wohnte in Berlin und war Kameramann bei der DEFA.

Mehr hatte sie mir nie erzählt. Ich kann nicht einmal mehr sagen, wann sie ihn mir gegenüber überhaupt das erste Mal erwähnt hatte. Irgendwann zeigte sie mir Fotos. Es waren genau zwei. Auf beiden Bildern sieht man meinen Vater als sehr jungen Mann, aufgenommen, wie er hinter einer Fernsehkamera steht. Mit weißem Hemd und einem ganz schmalen Schlips.

Mein Vater kam bei einem Autounfall ums Leben, da war ich gerade mal sechs Jahre alt.

Alles, was mir von ihm geblieben ist, ist eine Vaterschaftsanerkennung, sein Totenschein und diese zwei alten inzwischen zerknautschten Fotos.

Ich weiß nicht, ob ich ihn als Kind vermisst habe, er hatte uns nur ein paar Mal besucht.

Heute ist das völlig anders.

Obwohl ich ihn nie richtig kennengelernt habe, fehlt er mir.

Vielleicht wären wir ein absolutes Traumpaar geworden, hätten uns gut verstanden und blind vertraut.

Ich sehe ihm auch sehr ähnlich. Wenn ich die Fotos anschaue, ist es, als hätte ich ihn eine Ewigkeit gekannt.

Ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum ich meine Mutter nicht genug genervt habe, mir mehr von ihm zu erzählen, wie und wer er war.

Doch mir schien, es war ihr nicht im Geringsten wichtig, dass ich etwas über meinen Vater erfahre.

Wir lebten in einem großen alten Haus, wie in einer Großfamilie.

Meine Mutter, meine Oma und mein Onkel Matthias mit seiner Frau Margit.

Mein Großvater hatte sich fünf Monate vor meiner Geburt, am 26.10.1965, dort in der Waschküche erhängt.

Er hatte gewartet, bis meine Oma das Haus verlässt, und dann nahm er eine Wäscheleine.

Es war so ausgesprochen dramatisch, da meine Oma ihn auch noch gefunden hat, als sie am Mittag nach Hause kam.

Er war ein sehr ehrlicher Mensch, erzählte meine Oma, und er scheute sich nie, seine Meinung zu sagen. Auch über ihn weiß ich nicht wirklich viel. Auf meine Frage, warum er sich das Leben genommen hat, antwortete meine Oma nur, er habe geglaubt, sehr krank zu sein. Mein Großvater arbeitete als Bergmann in einem Zinnerz-Bergbau, was ein VEB-Betrieb war.

So wollte er im Juli 1962 aus der Partei austreten und schrieb damals einen Brief an die SED-Betriebsparteiorganisation:

##Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der Partei.