4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mein Name ist Johannes Schott. Von klein auf träumte ich davon, ein Buchdrucker zu werden, aber dann bricht während einer kalten Nacht im Jahre 1632 meine Welt zusammen. Ich muss mich des Vorwurfs erwehren, das schändlichste aller Verbrechen begangen zu haben: die Ermordung des leiblichen Vaters. Als ein Fremder unter Verdacht gerät, scheint meiner Zukunft als ehrbarer Bürger Freyburgs nichts mehr im Wege zu stehen, doch es kommt anders. Meine aufreibende Suche nach einem neuen Leben in den Wirren des großen teutschen Krieges beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 733

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

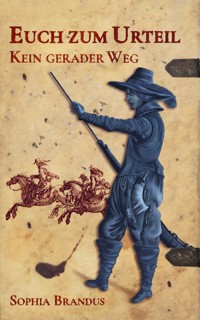

EUCH ZUM URTEIL

EINE WAHRHAFTIGE UND GRÜNDLICHE ERZÄHLUNG DER LEBENSERFAHRUNGEN DES

JOHANNES SCHOTT

KEIN GERADER WEG

DER CHRONIK ERSTER TEIL WAS SICH ZUGETRAGEN IN DEN JAHREN M. DC. XXXII. & M. DC. XXXIII.

VON IHM SELBST BERICHTET UND AN DIE HAND DIKTIERT, FÜR DEN GENEIGTEN LESER AUFGESCHRIEBEN, VORGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN VON SOPHIA BRANDUS

»URTEILT NICHT, SOLANGE IHR NICHT

HÖRTET, WAS ICH ZU SAGEN HABE,

DENN KEINER KENNT DIE LÜGEN

UND WAHRHEITEN MEINES LEBENS

BESSER ALS ICH SELBST.«

JOHANNES SCHOTT

INHALTSVERZEICHNIS

MEIDET SEINEN BLICK ...

DIE LEUTE WERDEN ...

NEHMT EUCH VOR ...

ICH MÖCHTE, DASS ...

AUFS MAL SCHEINT ...

ICH HAB GEHÖRT ...

WENN ER AN ...

EINEN GUTEN FREUND ...

WENN IHR NICHT ...

IST WOHL MEIN ...

GOTT DER HERR ...

DU WIRST IM ...

IHR KÖNNT EUCH ...

NIMM’S LEBEN EIN ...

DAS TUT IHR ...

BEREITS ERSCHIENEN ...

AN DEN GENEIGTEN LESER ...

IMPRESSUM

MEIDET SEINEN BLICK, DENN DER IST DES TEUFELS UND SEINE SCHWARZEN FINGER SIND ES AUCH

tille lag im Hause meines Vaters und der Dunst von kaltem Rauch hing in der Luft. Meine Finger, steif vor Kälte, umklammerten noch immer das Messer, während ich in meinem Versteck ausharrte und horchte. Es war finster gewesen, seit mir der Talgstummel aus der Hand gefallen war; nun drang das erste Licht des Morgens durch das schmale Fenster über dem Tisch.

Draußen schlug der Hund des Schneiders an. Kurz darauf hämmerte jemand mit der Faust gegen die Türe.

»Meister Schott?«, rief ein Mann mit kräftiger Stimme.

Für einen Moment blieb es ruhig, dann schlug der Hund erneut an, Rufe mischten sich unter sein Bellen.

»Meister Schott! In Gottes Namen! Öffnet!«

Jemand rüttelte an der Türe. Seit einiger Zeit verriegelte mein Vater diese des Nachts, denn er fürchtete die wachsende Zahl der Soldaten in der Stadt. Mich seiner Worte erinnernd, starrte ich auf das Messer in meiner Hand.

Abermals kehrte Stille ein, allein eine Maus huschte vorbei. Sie suchte einige Zeit unter dem Tisch nach etwas zu fressen und verkroch sich schließlich hinter dem Vorratsregal. Alldieweil blieb es ruhig, weswegen ich hoffte, der Mann sei gegangen. Was würde mich erwarten, wenn ich hinüber in die Stube ging? Vergebens versuchte ich, mich zu erinnern, was während der Nacht geschehen war.

Ein dumpfer Schlag ließ mich jäh zusammenschrecken, unterbrach meine Bemühungen; weitere folgten. Sie brachen sie auf. Der Kerl war zurück und offensichtlich nicht allein.

Ich warf einen Blick hinüber zum Fenster. Kamen sie herein, war der Weg durch dieses der einzige, unbemerkt hinauszugelangen. Es führte auf den Hof, aber es war schmal und ich war gewachsen, seit ich das letzte Mal hindurchgeklettert war.

Die Türe schlug mit einem Krachen gegen die Wand.

»Meister Schott? Seid Ihr da?«, rief der Mann. Seine Stimme klang lauter und klarer als zuvor.

Im Hausgang knarzte eine erste Bohle unter den Schritten der Eindringlinge, dann eine zweite, und so schlang ich, den Gedanken an das Fenster aufgebend, meine Arme um die Knie und verharrte in meinem Versteck.

Als kleiner Junge war es mir ein tägliches Spiel gewesen, mich in die Druckerei meines Vaters, seine Offizin, zu schleichen. Wenn es mir lautlos gelungen war, hatte er sich stets erschreckt. Vergnügen hatte mir das bereitet, aber daher kannte ich auch die Bretter des Bodens, kannte das Knarzen eines jeden von ihnen. Das half mir nun auszumachen, wo die Männer waren: Sie betraten die Stube.

Mein Blick fiel auf den erloschenen Talgstummel, welcher vor der Herdstatt in einer Lache verschütteter Zwiebelsuppe lag – und auf die schmale Scheibe Wurst. Vater würde deretwegen zornig sein, mir vielleicht gar verbieten, ihm mit dem neuen Auftrag zu helfen. Bei allem gebührenden Respekt, er wusste sehr wohl, dies würde mir die schlimmste Strafe sein.

Dieweil mir die zu erwartende Schelte durch den Kopf ging, hörte ich, wie einer vor der Truhe niederkniete. Für einen Augenblick blieb es still, dann erhob er sich wieder.

»Hier können wir nicht mehr helfen. Schafft sie fort«, befahl er.

Wieder knarrten die Bohlen, diesmal lauter, es mochten nun vier oder fünf Männer im Haus sein.

»Gütiger Herr! Was für ein Unglück!«, rief einer, dessen Stimme ich erkannte. Es war der Schneider von nebenan. Ich hatte ihn vor einiger Zeit an der Türe gehört.

»Habt Ihr etwas bemerkt? Oder gar jemanden gesehen?«, erkundigte sich der Mann mit der kräftigen Stimme.

»Wenn dem so wäre, hätte ich es Euch bereits gesagt. Ich wollte Meister Schott das neue Wams bringen, welches er bei mir anfertigen ließ. Für gewöhnlich ist er bereits sehr früh auf den Beinen. Es schien mir derwegen seltsam, dass die Haustüre um diese Zeit noch verriegelt war, also lief ich zum Schwabstor, um Euch zu holen.«

»Wer lebt hier außer diesen dreien sonst noch?«

»Bis vor kurzem ein Geselle, aber der verließ der Schweden wegen die Stadt«, erteilte unser Nachbar bereitwillig Auskunft über den bescheidenen Hausstand meines Vaters.

»Gibt es eine Magd?«

»Eine solche hat Meister Schott sich der schwindenden Aufträge wegen nicht mehr geleistet. Und den Lehrknaben hat er zu einem Straßburger Drucker geschickt. Alle halten ihr Geld jetzt beisammen. Nur der Johannes hat ihm in letzter Zeit geholfen. Das ist der ältere seiner beiden Söhne. Den hat er von der Schule genommen und zu seinem Lehrknaben gemacht. Ein seltsamer Bursche ist das. Draußen sieht man den kaum. Macht sich am liebsten die Finger schwarz.«

»Das passiert wohl zwangsläufig, wenn man an der Druckpresse arbeitet.«

»Er hat mit seinem kleinen Bruder die Kammer geteilt und dessen Leib liegt nun entseelt in der Stube. Was, wenn er mit diesem Unheil etwas zu tun hat?«

»Durchsucht das Haus, vielleicht versteckt er sich irgendwo«, rief auf diese Worte hin der Mann mit der kräftigen Stimme.

Ein Dritter mischte sich ein. »Wird fortgelaufen sein, der Bengel. Kann man ihm wahrlich nicht verdenken.«

»Vergeude deinen Atem nicht, Anton. Geh ihn suchen«, fuhr ihm der andere über den Mund.

Wieder hörte ich Schritte und das Knarzen von Bohlen. Ich sah noch einmal zum Fenster hinüber. Wenn ich den Männern entkommen wollte, musste ich durch dieses hinausklettern. Aber was, wenn sie mich dabei entdeckten? Nein, entschied ich. In meinem Versteck war ich am sichersten. Hier hatten sie mich auch zuvor nicht gefunden, hier in dieser Nische musste ich bleiben, reglos und still verharren, bis sie wieder fort waren.

Ich zwängte mich noch weiter in den schmalen Spalt hinein und umfasste den Griff des Messers so fest, wie ich es mit meinen klammen Fingern vermochte. Ein schwacher Luftzug trug dabei den Geruch kalter Zwiebelsuppe herbei. Er ließ Übelkeit in mir aufsteigen, aber ich schluckte diese hinab. Kaum wagte ich es, zu atmen, und horchte angestrengt auf die Geräusche im Haus.

Die Männer schleiften etwas über den Boden, aus der Stube hinaus. Draußen bellte der Hund; ein Aufjaulen machte dem ein jähes Ende. Schritte näherten sich, die Bohlen vor der Küchentüre knarzten.

Ich biss mir auf die Lippe, bis ich Blut schmeckte, und starrte auf die Klinge. Derweil die Männer immer näher kamen, murmelte ich stumm ein Gebet. Herr im Himmel, lass sie mich nicht finden, lass sie mich nur nicht finden, flehte ich und horchte dabei weiter auf das Geräusch der Schritte.

Ein Mann öffnete die angelehnte Türe und trat über die Schwelle in die Küche. In der Hoffnung, er würde, nachdem er einen Blick hineingeworfen hatte, wieder gehen, hielt ich die Luft an, aber er kehrte nicht um. Stattdessen ging er an der Herdstatt vorbei auf den Tisch zu, blieb vor diesem stehen und drehte sich um. Ich zog meine Füße eng an mich, aber es half nichts. Sein Blick fiel unvermeidbar auf die Nische – und damit auf mich.

»Anton, sieh dir das an!«, rief er, während er auf mich zukam.

Ich wagte es nicht, zu ihm aufzusehen, starrte stattdessen auf seine abgetragenen, schlammbespritzten Stiefel und hielt das Messer fest.

»Leg das weg und steh auf, Bursche«, verlangte er von mir.

Ich rührte mich nicht, hob nur vorsichtig meinen Blick zu dem Mann, welcher nun vor mir stand. Seine linke Hand lag auf dem Griff seines Degens und die rechte trug er in die Hüfte gestemmt; Blut war an dieser. Als sein Blick mich traf, wich ich diesem aus und starrte wieder auf seine Stiefel. Er war keiner der Stadtknechte, so viel erkannte ich. Ein Soldat mochte er sein.

»Leg das Messer weg«, verlangte er noch einmal, diesmal deutlich entschiedener.

Außer Stande mich zu bewegen, umklammerte ich weiterhin das hölzerne Heft. Sie nehmen mich mit, ging es mir derweil durch den Kopf, aber ich wollte hierbleiben, gleich, was passiert war, denn hier war ich zuhause.

Ein zweiter Mann trat hinzu. »Tu, was der Rottmeister sagt«, fuhr er mich an und stieß dabei mit seinem Schuh gegen meine eisigen Füße.

»Der hat genug durchgemacht, Anton. Lass ihn in Frieden«, wies der andere ihn zurecht und wandte sich wieder an mich. »Hab keine Angst. Das Messer brauchst du nicht mehr. Leg es weg.«

Ich wollte ihnen sagen, sie sollten fortgehen, sollten mich hier sitzen lassen, aber meine Stimme gehorchte mir nicht. Stumm saß ich da, ohne Worte, und wagte es nicht, dem Mann vor mir noch einmal ins Antlitz zu sehen.

Er holte einen Lumpen beim Waschtrog und putzte sich die Hand daran ab. »Wie heißt du?«, wollte er indes von mir wissen. Wohl weil ich nicht gleich antwortete, fragte er weiter: »Bist der Sohn vom Druckermeister Schott, der Johannes, nicht wahr?«

Ich rührte mich nicht.

Der andere trat daraufhin noch einmal, diesmal kräftiger, gegen meine Füße. Das Messer fiel mir aus der Hand, schlug mit einem Klirren auf den Küchenboden, sprang ein Stück empor und blieb daraufhin liegen.

Der Mann stieß es mit seinem Schuh zur Seite. »Steh auf und sieh den Rottmeister an, wenn er mit dir redet«, fuhr er mich an und packte mich am Arm. Mit festem Griff zog er mich auf die Füße und aus der Nische hervor, stieß mich gegen den Brotschrank und hielt mich fest.

Ich wich seinem Blick aus, aber er packte mein Kinn und drückte es nach oben.

»Lass ihn, Anton«, beschwichtigte der andere ihn.

Der Kerl ließ mich daraufhin los.

Ich sackte zurück auf den Boden und starrte wieder auf das Schuhwerk der beiden. Der mit der kräftigen Stimme kniete neben mir nieder und legte seine Hand auf mein Knie, zog sie jedoch wieder zurück, als ich unter seiner Berührung zusammenzuckte.

»Ich bin ein Rottmeister des einquartierten Fähnleins, Joachim Auenwäldler ist mein Name.« Er sah zu seinem Kameraden hinauf. »Und das ist einer meiner Rottgesellen, Anton heißt er.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über seine vom Wetter gegerbten Züge. »Brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir sind hier, um zu helfen. Hast du gehört?«

Ich antwortete ihm nicht und da erhob er sich und wandte sich an den anderen. »Dem Burschen sitzt ein rechter Schrecken in den Gliedern. Hat vielleicht gesehen, was passiert ist.« Er stemmte die Fäuste in die Hüfte, ohne seinen Blick von mir zu nehmen. »Schaff ihn hier raus. Bring ihn rüber in die Wachstube und schau, dass er nicht fortläuft. Will mich später um ihn kümmern. Werd die Sache melden und Hilfe anbieten, die Übeltäter zu suchen.«

»Glaubst du, er hat was damit zu tun?«

»Sieht mir eher danach aus, als waren es Schurken, die wussten, was sie taten.«

Der Rottmeister verließ schnellen Schrittes die Küche, vorbei am Schneider, welcher durch die Türe kam und einen neugierigen Blick auf mich warf.

»Ein sonderbarer Bengel ist der Johannes, nicht wahr?«, rief er dem Hinauseilenden hinterher.

Anton zog mich erneut auf die Füße, legte mir seine Hand in den Nacken und schob mich, den Schneider nicht beachtend, vor sich her in die Stube.

Mein Blick fiel auf die Kirschholztruhe, in welcher meine Mutter die Weißwäsche aufbewahrte. Sie war geöffnet, Leinen hing heraus und der Boden war dunkel verschmiert. Mein Vater lag in einer Ecke, weiß im Gesicht, die Augen geschlossen, mit durchgeschnittener Kehle, in einer Lache aus Blut. Hartgefroren sah dieses aus.

Der Rottmeister trat zu uns. »Los, beeil dich. Das hier braucht er nicht zu sehen.«

Anton schob mich weiter, aus der Stube hinaus, den Hausgang entlang und nach draußen, wo er stehenblieb.

Dicke Schneeflocken tanzten vom Wind getrieben durch die Luft und bedeckten den gefrorenen Matsch der Gasse mit einer dünnen, weißen Schicht. Der Winter war ungewöhnlich früh gekommen dieses Jahr und mein Vater hatte über den Preis des Brennholzes geklagt. Er hatte uns ermahnt, es sparsam zu verwenden, kam mir in den Sinn, während ich sah, wie zwei Männer seinen entseelten Leib hinaustrugen und zu jenen meiner Mutter und meines Bruders auf einen Karren luden. Aschfahl war er im Gesicht.

Sie bedeckten die drei Toten mit einem Leinenlaken, griffen ein jeder eine Gabel und zogen an. Ihre Schuhe rutschten erst auf dem frisch gefallenen Schnee, aber dann fanden sie Halt. Die eisenbeschlagenen Räder knarzten, rollten los und hinterließen dabei eine dunkle Spur.

Leute kamen gelaufen, Männer, Frauen und Kinder, Nachbarn und mir fremde Menschen. Sie steckten die Köpfe zusammen, während meine Liebsten langsam hinfort rollten, und blickten neugierig zu uns herüber.

»Verschwindet. Hier gibt’s nichts zu sehen«, rief Anton ihnen zu, aber sie kümmerten sich nicht darum.

Der Schneidergeselle Weiß trat aus der schnell anwachsenden Gruppe Schaulustiger hervor. »Das ist doch der Sohn vom Meister Schott. Warum nehmt Ihr den mit?«

»Vermutlich hat er’s getan!«, argwöhnte auf seine Frage hin eine Frau, deren Stimme mir bekannt vorkam.

Anton schob mich weiter vor sich her. »Haltet’s Maul, Weib«, fuhr er die Verleumderin dabei an.

Der Schneider kam herbei. »Mit diesem Messer in der Hand haben wir den Unhold gefunden. Seht! Seht! Blut ist daran.« Er zeigte das vermeintliche Beweisstück umher. »Und meidet seinen Blick, denn der ist des Teufels und seine schwarzen Finger sind es auch!«, rief er dabei so laut in die Runde, dass es ein jeder hören konnte; zudem bekreuzigte er sich.

Die Magd des Schneiders trat uns in den Weg und spuckte nach mir. »Dem steckt wahrlich der Teufel im Leib. Hab es schon lange geahnt«, rief sie aufgebracht. »Bestraft muss er werden, sonst überkommt uns großes Verderben. Ihr bringt ihn doch hoffentlich zum Christoffstor?«

»Unsinn! Lasst uns durch«, fuhr Anton sie an.

Aber was, wenn er das doch im Sinn hatte? Malefikanten, die schlimmsten aller Übeltäter, wurden dort im Verlies eingesperrt.

Ich spürte, wie sein Griff lockerer wurde, während er das Weibsstück zur Seite schob, erkannte, er war für einen Moment unaufmerksam, und so drehte ich mich mit einem Ruck, kam frei und rannte los.

Anton packte mich und hielt mich fest. Seine Finger gruben sich mir in den Arm und ich spürte seinen warmen Atem an meinem Ohr. »Versuch das nicht noch einmal, Bursche«, raunte er mir zu. Leise fluchend zog er mich mit sich, vorbei an den Schaulustigen.

Der Schneider folgte uns. »Fortlaufen will er. Das ist für ein Geständnis gut genug. Werde ihn anzeigen, wenn Ihr es nicht tut.«

Anton beschleunigte seine Schritte. Ich stolperte neben ihm her, fort vom Haus meines Vaters, die Gasse entlang. Meine nackten, kalten Füße schmerzten und Angst saß mir in den Gliedern.

»Hier gibt es nichts zu sehen. Verschwindet! Geht nach Hause!«, hörte ich die Stimme des Rottmeisters hinter uns rufen, während Anton eilends mit mir weiterging.

Im fahlen Licht des kalten Morgens erwachte die Stadt langsam zum Leben. Es war der Tag nach dem Fest des Heiligen Lukas im Jahr 1632 und die Menschen in den Gassen Freyburgs gingen ihren Geschäften nach, als wäre es ein Morgen wie jeder andere. Als sie uns jedoch sahen, hielten sie in ihrer Arbeit inne, warfen uns neugierige Blicke zu und steckten die Köpfe zusammen.

Ich versuchte nicht noch einmal, wegzurennen, und wandte mich auch nicht zu den uns zahlreich Folgenden um, welche immer lautstarker verlangten, mich ins Christoffstor zu sperren.

Es war ein kurzer und mir wohlbekannter Weg, welchen Anton einschlug, der Weg zum Schwabstor. Vor dessen Treppenturm blieb er stehen. Ein eiskalter Windstoß wehte ihm beinahe den Hut vom Kopf, während er die schwere eisenbeschlagene Eingangstüre aufstieß. »Geh rein!«, forderte er mich auf, schob mich vor sich her die steile, gewundene Steintreppe hinauf, blieb vor einer weiteren Türe stehen und öffnete sie, ohne seinen Griff an meinem Arm zu lockern. Er betrat hinter mir die Wachstube, schloss sie hinter uns und ließ mich daraufhin endlich los.

Es war inzwischen hell geworden, aber die Schießscharten des dickwandigen Stadttores waren mit schwerem Wolltuch verhangen, welches den quadratischen Raum leidlich vor dem kalten Wind schützte, welcher durch die Gassen blies.

Drei Männer saßen an einem schmalen, lang gezogenen Tisch. In ihre Mäntel gehüllt spielten sie Karten, ein jeder einen Becher vor sich, dazwischen ein großer Tonkrug und eine Lampe.

Anton brummte einen Gruß, hängte seinen Degen an einen Haken an der Wand, schüttelte den Schnee vom Mantel und legte ihn sich wieder um die Schultern. Ein kleiner, beleibter Mann mit einem runden Gesicht und einer geröteten Nase sah derweil von seinen Karten auf und blickte mich skeptisch an.

»Wen bringst uns denn da, Anton?«, fragte er neugierig, woraufhin die anderen beiden sich umdrehten und mich nicht weniger abschätzend musterten.

Ich sah zu Boden, um ihren Blicken auszuweichen. Keiner der Männer war mir bekannt. Ich wusste, vor einigen Wochen war der Schweden wegen ein Fähnlein in der Stadt einquartiert worden, um die Bürgerwehr zu verstärken. An die dreihundert Mann waren gekommen, um Freyburg bei einem etwaigen Angriff zu verteidigen, darunter viele neu angeworbene, im Umgang mit den Waffen ungeübte Bauern, aber auch streitbare Soldaten und anderes herumstreifendes Volk. Als Plünderer, Vergewaltiger und Mörder, stumpf vom Krieg, kein Gewissen im Leib und schnell mit dem Griff zur Waffe, hatte mein Vater sie mir und meinem Bruder beschrieben und uns ermahnt, ihnen aus dem Weg zu gehen. Nun stand ich hier in der Wachstube vor eben solchen Männern, draußen lagen meine Eltern und mein Bruder entseelt auf dem Karren und von der Gasse drangen zudem aufgebrachte Rufe zu uns, man solle mich herausgeben.

Der Dicke warf seine Karten auf den Tisch, erhob sich, trat an einen der Vorhänge und nahm ihn zur Seite. »Hat der Bursche was ausgefressen?«, fragte er derweil.

Ich hielt den Blick gesenkt und schwieg.

»Hat er nicht, Wilhelm. Nur Angst und Kälte sitzen ihm im Leib. Dem Vater, der Mutter und dem Bruder haben welche in der Nacht die Kehlen durchgeschnitten«, erklärte Anton seinen Kameraden, was geschehen war. »Viel Blut wurde vergossen. Der Bursche ist als einziger davongekommen. Er hatte sich in der Küche versteckt. Der Auwälder will, dass wir auf ihn achtgeben.«

Jener, welcher Wilhelm hieß, horchte, was draußen vor sich ging.

»Gebt den Unhold endlich raus. Des Teufels ist er«, brüllte einer, woraufhin der neugierige Rottgeselle sich umdrehte und argwöhnisch zu mir herübersah.

Ich wusste, an meinem Blick war etwas. Es irritierte die Leute zuweilen. Oft hatte ich in meinem Spiegelbild zu ergründen versucht, was es war. Ich schielte nicht und doch war da etwas. Es musste der Grund dafür sein, dass sie nun vom Teufel sprachen, und so sah ich weiterhin zu Boden, um meine Augen vor den Rottgesellen zu verbergen.

Erneut drang die Stimme durch die Schießscharte. »Brennen muss er, sonst wird er Unheil über die ganze Stadt bringen. Werden ihn uns holen, wenn ihr ihn nicht herunterbringt.«

Wilhelm ließ den Vorhang los. »Und du bist dir sicher, der Bengel hat nichts damit zu tun, Anton?«

Einer der beiden anderen erhob sich, sah mich eine Weile recht eindringlich an und zog derweil an einer langen, weißen Pfeife aus Ton. »Ach was«, sagte er schließlich. »Ist doch offensichtlich, wie tief dem die Furcht in den Knochen steckt. Der hat keinem was zu Leide getan.« Er wandte sich seinem dicken Kameraden zu. »Kümmere du dich besser um die da draußen. Die führen nichts Gutes im Schilde.«

»Vielleicht nicht zu Unrecht. Schau dir an, wie er dreinschaut. Man könnte wahrlich meinen, der Teufel stecke in ihm.« Er klemmte seine schmutzigen Daumen hinter den Gürtel und schob seinen Bauch heraus. »Wenn du nicht willst, dass ich dich runter bringe, dann erzähl mir, was genau im Haus deines Vaters passiert ist, Bürschlein.«

Der mit der Pfeife trat zwischen uns. »Lass ihn in Frieden, Wilhelm.« Er nahm seinen Mantel von den Schultern. »Wie heißt du?«, fragte er, während er mich in den schweren Wollstoff wickelte, die Pfeife zwischen den Zähnen. »Bist ja halb erfroren, Bursche.«

»Johannes«, murmelte ich in mich hinein, ohne aufzusehen.

»Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Johannes. Ich heiße Conrad. Conrad Schöpflin.« Er wandte sich von mir ab und trat vor seinen Kameraden. »Los, mache dich nützlich, Wilhelm. Schick die Leute draußen auf der Gasse nach Hause.«

Der Dicke setzte sich an den Tisch zurück. »Spielst dich wieder als Rottmeister auf. Geh doch selbst«, murrte er und griff nach den Karten. »Lass den Bengel solange hier bei mir. Ich werde schon Sorge tragen, dass er nicht fortläuft.«

Anton trat zu mir, schob mich zum Tisch, drückte mich auf einen Stuhl, setzte sich neben mich, füllte einen der Becher mit Bier und trank einen Schluck. »Aufpassen sollen wir auf ihn, bis der Rottmeister zurückkommt. Nicht mehr und nicht weniger«, erklärte er, aber der andere ließ nicht locker.

»Dann sperr ihn in den Verschlag, sonst ist er fortgelaufen, bis der Auwälder zurück ist. Grund hat der Bengel allemal. Und uns würde das mächtig Ärger einbr….«

Conrad fiel ihm ins Wort. »Ach was. Der läuft nicht fort und schon gar nicht mit diesen Füßen, bloß wie sie sind.« Er legte seine Pfeife auf den Tisch, holte eine Decke, wickelte sie mir um die Beine, rückte einen Stuhl neben den meinen und setzte sich zu mir.

Ich rührte mich nicht, zog nur den Mantel eng um mich und mied die Blicke der Soldaten.

Mein Fürsprecher beugte sich zu mir. »Es ist besser, du läufst nicht fort, bei dem, was da draußen los ist. Hier bei uns wird dir nichts geschehen. Sind alles anständige Kerle, die Kriegsknechte vom Auwälder.« Er zog an seiner Pfeife und blies den Rauch in den Raum. »Der dort heißt Peter. Georg ist noch mit dem Rottmeister unterwegs und der, der dich hergebracht hat, das ist Anton. Der ist ein rauer Bursche, aber ein guter Kerl ist er allemal. Der Schneider hat die drei heut in der Früh geholt. Aber das weißt du ja schon.« Er sah auf den Beleibten. »Und der …«

In diesem Moment flog die Türe auf und ein Mann trat ein. Er war voller Schnee. »Conrad, Anton, der Rottmeister braucht euch. Eine Suchpartei wird zusammengestellt«, rief er in die Runde und warf mir dabei einen Blick zu. »Ich warte draußen. Besser, ihr beeilt euch.«

Conrad klopfte seine Pfeife aus, steckte sie hinter das Band an seinem Hut und erhob sich. Ich wollte ihm den Mantel zurückgeben, aber er wehrte ab. »Behalte den fürs Erste, ich werde einen anderen finden.«

Anton wandte sich an Peter. »Schaut gut drauf, dass der Bursche nicht abhaut«, warnte er ihn.

Wilhelm kam zu mir herüber. »Hat wohl doch was mit der Sache zu tun, der Bengel, wenn er dem Rottmeister so wichtig ist. Werd schon auf ihn aufpassen.«

Conrad warf ihm einen grimmigen Blick zu »Nur achtgeben sollst du auf ihn, nicht mehr und nicht weniger. Sonst kriegst du Ärger mit mir, hast du verstanden?«, zischte er ihn dabei an, nahm erst einen Degen, dann zwei Pistolen von der Wand und verließ hinter Anton die Wachstube. Ein eisiger Windstoß fegte den Treppenturm herauf durch die Türe, bevor sie hinter ihm zuschlug.

Kurz darauf fiel draußen ein Schuss. »Geht nach Hause, gute Leut«, drang Conrads Stimme durch die Schießscharte. Ein zweiter Schuss fiel, woraufhin die Rufe verstummten.

Wilhelm packte mich am Arm. Fauliger Atem schlug mir entgegen, als er den Mund aufmachte. »Erzähl endlich! Was genau ist passiert, Bürschchen?« Ich brachte kein Wort heraus, da wandte er sich an Peter. »Kann er nicht reden? Ist kein Kind mehr und zudem der Sohn eines Druckermeisters. Wird doch wohl die Zähne auseinanderbekommen. Werd’s aus ihm rausprügeln, wenn’s sein muss.«

»Lass ihn, Wilhelm. Der wird schon noch reden«, versuchte Peter, seinen Kameraden zu beschwichtigen. »Du weißt nicht, was er mitansehen musste.«

»Mitansehen, pah, schau ihn dir an. Womöglich haben die Leute unten vor dem Tor recht.«

»Auf ihn achtgeben sollen wir. Du willst ihn doch denen da draußen nicht etwa ausliefern?«, fragte Peter verunsichert. Er warf mir einen flüchtigen Blick zu, welcher Wilhelm nicht entging.

Der trank einen Schluck Bier und wischte sich den Schaum vom Mund. »Mach dir darum keine Sorgen, hol ihm lieber was zu essen. Werd so lange auf unseren neuen Schützling aufpassen, damit er sich nicht davonmacht. Aber was zu essen, das braucht er wohl.«

»Nun gut«, stimmte Peter zögerlich zu, erhob sich und setzte seinen Hut auf.

Wilhelm prostete ihm zu. »Gott vergelt’s.«

Ich sprang auf, denn ich wollte mit dem grobschlächtigen Kerl nicht alleine bleiben. »Bitte, nehmt mich mit«, bat ich, aber noch bevor Peter antworten konnte, lachte Wilhelm auf.

»Kannst ja doch reden, Bürschchen. Bleibst bei mir und erzählst mir, was passiert ist.«

Die Füße noch immer in die Decke gewickelt, stand ich auf den Holzbohlen neben dem Tisch, den Mantel über den Schultern, darunter nur ein Hemmet und Hosen, und sah zu Peter hinüber. Der warf sich einen Umhang um und ging zu den Musqueten, welche an der Wand hingen.

»Lass die ruhig hier«, rief Wilhelm ihm zu. »Heut gibt’s noch keine Schweden zu erschießen.«

»Beschwör’s nicht herauf«, ermahnte sein Kamerad ihn.

Während Wilhelm sich abwandte, um nach seinem Becher zu greifen, zog ich die Füße aus der Decke, machte einen Schritt zurück, dann noch einen, griff nach hinten, fasste erst ins Leere, machte noch einen Schritt, griff höher und fühlte das kalte Eisen des Türgriffes. Langsam drückte ich ihn hinab, da krachte Wilhelms Stuhl zu Boden. Mit einem Satz war er neben mir, packte meinen Arm, zog mich zurück zum Tisch und stellte, indes er mich noch immer festhielt, den Stuhl wieder auf seine Beine.

»Undankbarer Bengel«, brummte er. »Wirst schon sehen, was du davon hast.« Er schob mich, die wulstigen Finger in meinen Nacken gebohrt, hinüber zu der steilen Treppe, welche hinauf in das nächste Stockwerk führte. Der Bereich unter dieser war mit Holzplanken abgetrennt und mit einer Türe versehen.

»Du willst den Jungen doch nicht in den Verschlag sperren?«

»Und ob, bis der Auwälder zurück ist. Kannst dir wohl denken, was hier los ist, wenn er uns fortläuft.«

»Du machst ihm nur Angst. Geh du besser das Essen holen und lass mich derweil bei ihm bleiben.«

»Einen Teufel werde ich. Einsperren werd ich ihn, denn etwas anderes hat er nicht verdient. Und du geh endlich.«

»Aber er ist kein Gefangener«, insistierte Peter.

»Wer weiß schon, was dort passiert ist, im Haus vom Drucker Schott. Und fortlaufen will er allemal. Das sind zwei gute Gründe, ihn einzusperren.« Wilhelm drückte mich, Peters Proteste außer Acht lassend, gegen die Wand des hölzernen Verschlages, öffnete die Türe, stieß mich hindurch, schlug sie hinter mir zu und schob den Riegel vor. »Glaub mir, es ist besser, ihn einzusperren, bis der Auwälder zurückkommt. Wird ihm nicht schaden. Und jetzt geh endlich«, drang seine Stimme durch das Guckloch in der Türe, welches gerade so groß war, dass eine kleine Schale hindurchpassen würde.

Ein schwacher Lichtschein fiel durch die Schießscharte über mir, welche nicht, wie die anderen, mit Wollfilz verhangen war, sondern den kalten Wind von draußen ungehindert in den kleinen Verschlag eindringen ließ. Schmutziges Stroh lag auf dem Boden und es stank, als würden die Männer die Kammer verwenden, sich des Bieres zu entledigen, welches sie tranken. Froh um die frische Luft wäre ich gewesen, wäre der Wind nicht so entsetzlich kalt hereingeweht. Ich zog Conrads Mantel um die Schultern.

Angst hatte ich: Angst, die Missetäter würden wiederkommen und nach mir suchen, Angst vor den Leuten auf der Gasse und Angst vor den Männern des Rottmeisters Auenwäldler. Was würden diese mit mir tun? Ich wollte fort, nach Hause, aber zugleich fürchtete ich mich vor jenem, was mich dort erwarten mochte.

Niedergeschlagen kauerte ich mich auf den Boden und schlug die Enden des Mantels um meine nackten Füße. Derweil ich so der weiteren Geschehnisse harrte, wünschte ich mir, dies alles wäre nur ein Trugbild, welches die Worte meines Vaters über die Soldaten mir bescherten, ein böser Traum, aus welchem ich nur aufzuwachen brauchte. Aber das war es nicht. Hellwach, strengen Geruch in der Nase, sinnierte ich vor mich hin, fror und starrte derweil auf das schmutzige Stroh.

Als das Geräusch des Riegels mich aufschreckte, wusste ich nicht, wie viel Zeit vergangen war. Peter öffnete und trat, ein tönernes Gefäß in den Händen, über die Türschwelle. Ich wollte vor ihm zurückweichen, aber es gab keinen Platz. Der Mantel rutschte mir über die Schultern und ich schlug mit dem Kopf gegen die Kante einer Treppenstufe.

Vorsichtig stellte der Rottgeselle das Gefäß vor mir auf den Boden. »Iss, Bursche«, forderte er mich auf. »Es ist ein Eintopf. Er wird dir guttun. Ich habe mich beeilt, damit er warm bleibt, also warte nicht.«

Da er vor mir stehen blieb und die Arme verschränkte, griff ich nach der Schüssel, denn ich fürchtete, er würde zornig werden, wenn ich nicht aß. Vorsichtig öffnete ich den Deckel. Warmer Dampf schlug mir entgegen – und der Geruch von Zwiebeln. Meine Kehle war aufs Mal wie zugeschnürt.

»Na iss schon. Er wird dir guttun«, forderte der Rottgeselle mich noch einmal auf, aber meine Hände zitterten, als ich die Schüssel hob. Das Blut wich mir aus den Wangen und mir wurde ganz flau im Magen. Ich stellte sie wieder ab, griff nach dem Mantel und zog ihn mir zurück über die Schultern.

»Nun gut, der Hunger wird schon kommen«, murrte Peter und ging hinaus.

Ich schob die Schüssel so weit von mir, wie es nur möglich war, und sah dabei an der offen stehenden Türe vorbei in die Wachstube. Wilhelm erhob sich, schlug sie zu und schob den Riegel vor.

Warum sperrte er mich in diesen Verschlag, welcher dazu dienen mochte, eines Verbrechens Beschuldigte kurzfristig einzusperren, bevor man sie in eines der Gefängnisse der Stadt brachte? Ich hatte doch gar nichts getan. Warum behandelte man mich wie einen solchen?

Mitten in der Nacht hatte mich Hunger geplagt und so hatte ich einen Kerzenstummel entzündet, war im schwachen Schein seines Lichtes die Treppe hinab in die Küche geschlichen, hatte dort Reste der Zwiebelsuppe mit einem Kanten Brot aus dem Topf gekratzt und dabei etwas von dieser verschüttet. Ich hatte die Lache aufputzen wollen, hatte dazu einen Lumpen beim Waschtrog geholt und derweil die geräucherte Wurst erblickt, welche an einem Haken an der Seite der Herdstatt hing. Die begehrte Leckerei hatte mich verführt, obgleich mein Vater verboten hatte, davon zu nehmen. Ich hatte den Lumpen zur Seite gelegt, die Wurst und ein Messer genommen und eine schmale Scheibe abgeschnitten. Dann hatte ich den Rest wieder aufgehängt. Das Geräusch von Schritten hatte mich dabei erschreckt, der Talgstummel war in die Zwiebelsuppe gefallen, es war finster geworden und ich hatte mich, das Schneidmesser in der Hand, in der schmalen Nische in der Ecke zwischen dem Brotschrank und dem Vorratsregal gekauert. Als die Schritte vor dem Eingang zur Küche Halt gemacht hatten, hatte ich stumm ein Gebet gesprochen. Der Herr musste mich erhört haben, denn die Männer waren, nachdem sie einen Blick hineingeworfen hatten, wieder zurück in die Stube gegangen.

Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, seit ich mich versteckt hatte, seit das Flehen und Wimmern verstummt und der mir endlos erscheinenden, kalten Stille gewichen waren, seit die Soldaten mich gefunden, mitgenommen und in diesen hölzernen Verschlag gesperrt hatten. Es schien mir eine Ewigkeit zu sein.

Es war bereits finster, als die kräftige und klare Stimme des Rottmeisters Auenwäldler durch die Öffnung in der Türe meines Gefängnisses drang.

»Wo ist der Sohn vom Drucker?«, rief er in die Runde.

Für einen Moment herrschte Schweigen.

»Wollte weglaufen, der Bengel«, antwortete Wilhelm schließlich in die Stille hinein. »Da hab ich ihn eingesperrt. Dacht, es kann …«

Der Rottmeister fiel ihm ins Wort. »Gnade Gott Euch allen, wenn einer von Euch den Burschen noch einmal in diesen stinkenden Verschlag sperrt«, fauchte er wütend. »Holt ihn da raus. Soll ihn zum Christoffstor bringen. Der Heimliche Rat Falkner will ihn sprechen.«

Wilhelm pfiff durch die Zähne. »Ein Heimlicher Rat? Dann habe ich doch recht gehandelt. Sicher wird der Bengel verdächtigt und in Gewahrsam genommen.«

»Glaubst du, es ist eine gute Idee, Johannes zum Christoffstor zu bringen, bei dem, was in der Stadt geredet wird, Joachim?«, hörte ich Conrad fragen. »Falls du überhaupt mit ihm bis dorthin kommst. Hier bei uns ist er am sichersten.«

»Draußen ist niemand mehr. Die Stadtknechte sorgen für Ruhe in den Gassen. Der Herr Falkner wies an, den Burschen zu ihm zu bringen, weil er ihn befragen will. Das ist sein gutes Recht als Heimlicher Rat.«

»Kann das nicht bis morgen warten? Selbst wenn der Herr Falkner nicht mehr Verstand als ein Spatz hätte, kann er nicht glauben, was in der Stadt geredet wird. Warum also die Eile?«

»Woher soll ich das wissen? Werd schon Sorge tragen, dass dem Burschen dabei nichts geschieht. Kannst mitkommen. Wilhelm soll deine Wachschicht übernehmen. Bring ihn raus, ich warte unten.«

Ich hörte, wie der Riegel zurückgeschoben wurde, sah, wie die Türe aufging und Wilhelm in den Türrahmen trat. »Na los, Bürschchen, komm raus.«

Des mitgehörten Geredes wegen war ich aufs Mal froh, lediglich in diesem hölzernen Verschlag zu sitzen, denn ich wollte nicht zum Christoffstor gebracht werden, welches die Bürger Freyburgs auch das Diebstor nannten, weil dort Hexen, Diebe und Mörder eingesperrt wurden. Zudem kannte ich Sebastian Falkner und wusste, er war in der Tat ein Heimlicher Rat, einer jener Männer, welche im Namen der Stadt in Malefizsachen Anklage erheben und auch eine Inquisitio, eine Untersuchung, vornehmen konnten.

Entschlossen schlang ich die Arme um die Beine und blieb sitzen.

»Soll ich dir helfen, Bürschchen? Komm raus!«, forderte Wilhelm mich ein zweites Mal auf, »sonst …«

»Lass ihn!«, fuhr Conrad ihm über den Mund.

»Halt du dein Maul«, raunte Wilhelm so leise, dass sein Kamerad es vermutlich nicht hören konnte. Er bückte sich unter der niederen Türschwelle hindurch, packte mich, zog mich auf die Füße und hinaus.

Conrad trat ihm in den Weg. »Lass ihn los. Ich werd das machen. Du hast den Auwälder gehört. Es ist Zeit zur Wachablösung, also geh.«

Die Männer maßen sich für einen Moment, dann ließ Wilhelm mich los, griff nach seinem Hut, Mantel und Degen, maulte etwas Unverständliches in seinen Bart, nahm sich eine Musquete und verschwand.

Conrad wandte sich mir zu. »Hast du was gegessen, Johannes?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Das wird dem Auwälder nicht gefallen, aber sei’s drum. Es muss nun warten.« Er holte den Mantel aus dem Verschlag und hängte ihn mir um. »Es wird dir nichts geschehen«, sprach er mir Mut zu, während er mich zur Wachstube hinausbrachte und dann die Treppe hinab. Unten angekommen, zog er den Hut ins Gesicht und lief los in den strömenden Regen.

Am Brunnen neben der alten Linde wartete der Rottmeister auf uns. »Ein Sauwetter ist das, aber immerhin ist es etwas wärmer geworden«, schimpfte er.

Kaum jemand war unterwegs und niemand bereitete uns Schwierigkeiten, während wir eiligen Schrittes den Weg zum Christoffstor gingen.

Ich war froh, dass Conrad mitkam. »Wird der Herr Falkner mich einsperren lassen?«, fragte ich ihn verunsichert, als wir das Gebäude neben dem Tor erreichten.

»Ach was, mach dir darum keine Sorgen. Der weiß sehr wohl, dass die Leute Unsinn reden«, versicherte er mir, aber ich wusste nicht, woher er diese Zuversicht nahm, denn die Bürger waren aufgebracht und einige glaubten gar, ich stünde mit dem Teufel im Bund. Was, wenn der Herr Falkner dies auch glaubte?

»Mach mir bloß keine Schande vorm Heimlichen Rat. Wirst ihm sagen, was du weißt. Hast du gehört?«, ermahnte der Rottmeister mich, während er an die Türe klopfte.

Der Gerichtsschreiber Johann Radtpoldt, ein wohlbekannter Mann in der Stadt, öffnete uns.

Meine Begleiter zogen ihre Hüte.

»Das ist der junge Mann, den der Heimliche Rat Falkner heute Abend noch befragen will. Johannes Schott ist sein Name. Der Herr erwartet uns bereits«, erklärte der Rottmeister.

Der Blick des Herrn Radtpoldt glitt langsam an mir hinab, bis er auf meine bloßen, schmutzigen Füße fiel. Argwöhnisch sah er wieder zu mir auf und ins Gesicht.

»Wollt Ihr uns im Regen stehen lassen?«, murrte der Rottmeister unwirsch.

»Verzeiht«, entschuldigte der Gerichtsschreiber sich. »Kommt herein und folgt mir.«

Er brachte uns in ein steinernes Gewölbe, dessen Wände kahl und feucht waren. Mehrere Herren erwarteten uns dort. Sie saßen hinter einem großen Tisch, erhoben sich aber, als der Rottmeister und Conrad, mich in ihrer Mitte, ihre Häupter noch immer entblößt, eintraten.

Ich sah mich um. Der Tisch stand hinten nahe der Wand. Ein Leuchter mit drei Kerzen sowie ein Kruzifix befanden sich auf diesem, daneben lag Schreibzeug. Mich schauderte nicht nur der Kälte wegen, welche zwischen den dicken Mauern hing. Angezeigte Hexen, Diebe und Mörder wurden hier befragt, und gestanden sie ihre schändlichen Taten nicht, so unterzog man sie einer zweiten, einer peinlichen Befragung. Während solcherlei Wahrheitsfindung konnte man die qualvollen Schmerzensschreie der Angeklagten draußen auf der Gasse hören. Das Marterhäuschen nannten die Bürger der Stadt diesen furchtbaren Ort deswegen. Und nun stand ich selbst hier und würde befragt werden.

»Rottmeister Auenwäldler, ich erwartete Euch früher«, begrüßte uns der Herr Falkner mit Ungeduld in der Stimme. Sein Blick lag dabei zunächst auf mir, aber dann wandte er sich dem Angesprochenen zu.

»Verzeiht«, entschuldigte der sich. »Wie wir es vereinbart hatten, suchten wir zusammen mit den Stadtknechten bis in die Dunkelheit hinein ganz Freyburg ab.«

»Wie ich hörte, habt Ihr niemanden gefunden.«

»Das ist richtig.«

»Dann ist es umso besser, dass ich eine baldmöglichste Befragung anwies. Darf ich vorstellen, die ehrwürdigen Herren Johann Heinrich Weidlieb und Jacob Fürstetter, beides Mitglieder des Rats der Vierundzwanzig. Sie werden dieser Inquisitio beisitzen.«

Der Rottmeister nickte den beiden dienstwillig zu, aber mir war ganz elend zumute, denn ich wusste, der Vierundzwanziger bestand aus jenen vierundzwanzig Herren, welche im Blutgericht die Urteile fällten. Und aus ihren Reihen bestellte man auch die Zeugen, welche die Rechtmäßigkeit und Korrektheit der Befragungsprotokolle vor Gericht bestätigten.

Ihre Anwesenheit überzeugte mich, dies war tatsächlich der Beginn einer Untersuchung des Blutgerichts. Und sie hatten es dabei offensichtlich eilig, denn ich wusste, Befragungen in Belangen dessen fanden üblicherweise des Morgens statt.

Der Herr Falkner wartete, bis der Gerichtsschreiber sich an den Tisch gesetzt und sein Schreibgerät zurechtgelegt hatte. Während der Herr Radtpoldt hernach die Feder nahm und ins Tintenfass tunkte, sprach er weiter. »Lasst uns mit der Inquisitio beginnen, welche ich, wie Ihr sicher versteht, im Interesse und in Vertretung der Stadt vornehmen muss.«

Ich dachte an die Rufe und Beschimpfungen der Bürger, welche meinen Weg ins Schwabstor begleitet hatten, sah zu Boden. Als sich derweil eine Hand auf meine Schulter legte, zuckte ich zusammen und fuhr herum. Es war nur Conrad, welcher hinter mir stand.

»Ihr seid der Erstgeborene vom Druckermeister Schott, nicht wahr?«, fragte der Herr Falkner als erstes.

Ich nickte.

»Johannes ist Euer Taufname?«

Ich nickte ein zweites Mal.

»Rottmeister Auenwäldler berichtete mir, was passiert ist. Eine schlimme Sache ist das. Euer Vater war ein ehrsamer Mann.« Er strich sich den Kinnbart hinab. »Ihr seht sicher ein, dass ich Euch zu jenem, was vergangene Nacht passiert ist, einige Fragen stellen muss. Der Gerichtsschreiber wird diese und auch Eure Antworten protokollieren. Habt Ihr das verstanden?«

Ich nickte ein drittes Mal.

»Gut. Dann hebt die Schwurfinger und sprecht mir nach: Ich schwöre bei Gott dem Herrn, dass ich alle Fragen nach Ehre und Gewissen beantworten und auch keine falsche Kundschaft vorbringen werde, auf dass ich mir und anderen nicht Unrecht tue.«

Ich wiederholte die vorgesagten Worte mit erhobenen Fingern, wohlwissend, dass man den Meineidigen zur Strafe eben diese mit einer Axt abhieb.

Als der Herr Falkner nach meinem Eid mit der Befragung begann, klang seine Stimme ruhig und freundlich. »Berichtet uns, was im Haus Zur schmalen Steig passiert ist«, forderte er mich auf.

Obgleich ich nicht an die vergangene Nacht denken wollte, gab ich mir doch alle mögliche Mühe, mich zu erinnern. Einzig der Geruch von Zwiebelsuppe kam mir dabei in den Sinn. Meine Mutter hatte diese tags zuvor gekocht. Es war, als wäre nichts von alldem anderen geschehen, was in Wirklichkeit doch vorgefallen war, und so sah ich betreten auf die steinerne Wand hinter dem Tisch, geradewegs am Herrn Falkner vorbei, und brachte keinen Ton über die Lippen.

Er lehnte sich zurück und sah mich an. »Beantwortet meine Frage, junger Mann«, beharrte er und konnte dabei seinen aufkommenden Unmut nicht verbergen.

Ich wollte mein Schweigen erklären, rechtfertigen, aber nicht einmal solcherlei Worte kamen mir über die Lippen, während meine Gedanken ins Haus meines Vaters wanderten.

Conrad kam, seine Pfeife in der Hand, an meine Seite. »Lasst mich es versuchen, Herr Falkner«, schlug er vor.

Der Angesprochene erhob sich und ging um den Tisch herum. »Zu antworten sollte vor allem im Interesse des Befragten liegen, aber nun schön. Versucht es.«

Conrad wandte sich mir zu. »Hör zu, Johannes. Der Herr Falkner hat ein paar Fragen zu dem, was geschehen ist.« Er stopfte seine Pfeife, während er mit mir sprach. »Es ist wichtig, dass du ihm sagst, was du weißt. Wir haben zusammen mit den Stadtknechten den ganzen Tag gesucht, aber wir haben niemand Verdächtigen gefunden.«

Er nahm ein Stück Lunte, ging zum Tisch, hielt sie an die Flamme einer Kerze, entzündete mit ihrer Glut den Tabak, steckte die Pfeife in den Mund, zog, blies den Rauch in das kalte Gewölbe und fuhr fort, nachdem sich der Schwaden aufgelöst hatte. Die glühende Lunte steckte derweil zwischen seinen Fingern. »Der Schneider will nichts gesehen haben, außer, dass man dich mit einem blutigen Messer in der Hand fand. Wir hatten gehofft, den Mörder in der Stadt aufzugreifen oder zumindest eine Spur zu entdecken. Das würde die Leute zum Schweigen bringen. Aber wir fanden nichts. Und derweil wir nichts finden, werden die Rufe, du seiest es gewesen, nicht verstummen. Also sag uns besser, was du weißt. Willst du das tun?«

Ich nickte noch einmal, während Conrad ein weiteres Mal an seiner Pfeife zog.

»Gut. Also wirst du mir ein paar Fragen beantworten?«

Wieder nickte ich.

»Erinnerst du dich an das, was vergangene Nacht geschehen ist?«

Ich schüttelte langsam den Kopf.

»Eure Antworten sollen, so verlangt es das Recht, laut und verständlich vorgetragen werden, also reißt Euch zusammen, junger Mann«, ging der Herr Falkner dazwischen. »Ein Kopfschütteln ist keine Antwort.«

»Nein«, brachte ich hervor.

»Hast du irgendwelche Männer im Haus gesehen?«, fragte Conrad weiter.

»Nein.«

»Hast du etwas gehört?«

Ich nickte gedankenverloren, denn ich vernahm aufs Mal undeutliche Geräusche; das verzweifelte Flehen meines Vaters vermengte sich mit diesen.

Conrads Stimme holte mich aus dem Haus Zur schmalen Steig zurück. »Sprachen sie?«, wollte er von mir wissen.

»Ja.«

Der Herr Falkner ging ungeduldig auf und ab, aber Conrad störte sich nicht daran. Er blieb bei mir stehen, zog bedächtig an seiner Pfeife und fuhr unbeirrt fort mit seinen Fragen.

»Hast du verstanden, was sie sagten?«

»Nein.«

»Wie viele waren es?«

Ich überlegte, dachte an die Stimmen und die Schritte auf den Bohlen. »Zwei, glaube ich.«

»Nur zwei? Bist du dir sicher?«

Ich schüttelte den Kopf, erinnerte mich dabei aber an die Ermahnung des Herrn Falkner. »Nein.«

»Würdest du ihre Stimmen wiedererkennen?«

»Das weiß ich nicht.«

Der Herr Falkner blieb vor uns stehen. »So kommen wir nicht weiter«, fuhr er Conrad dazwischen und wandte sich an mich. »Hört gut zu. Die Angst geht um in der Stadt. Jede kleinste Verfehlung gegen die Gebote Gottes bringt die guten Bürger in Aufruhr. Sie fürchten die Soldaten des schwedischen Feldmarschalls Horn ebenso wie den Zorn des Herrn. Und Ihr wisst so gut wie jeder andere, der Allmächtige bestraft uns im zeitlichen Dasein mit Hunger, Siechtum und auch mit diesem Krieg. Drei Bürger unserer Stadt, Eure nächsten Blutsverwandten, wurden vorsätzlich ermordet und Zeugen berichten, sie hätten Euch mit einem blutbeschmierten Messer in der Hand über dem entseelten Leib Eures eigenen Vaters gefunden. Es geht um mutwilligen Mord an nahe Gesippten, eines der sündvollsten und schändlichsten aller Verbrechen. Um Leid abzuwenden, muss der Übeltäter für seine schwere Verfehlung bestraft werden. Und wenn wir außer Euch keinen anderen Verdächtigen finden, werde ich im Interesse des Gemeinwohls eine zweite, eine peinliche Befragung veranlassen müssen. Alt genug seid Ihr. Und was das bedeutet, brauche ich Euch hoffentlich nicht zu erklären.«

»Was die Leute reden ist nicht wahr, wir haben ihn in der Küche gefunden und das Messer war nicht blutig«, kam Rottmeister Auenwäldler mir zu Hilfe.

»Aber mit einem Messer in der Hand?«

Der Rottmeister zögerte zunächst mit der Antwort. »Ja. Ein Schneidmesser hatte er wohl in der Hand«, gab er dann aber doch zu.

Der Gerichtsschreiber notierte es.

»Ihr wisst so gut wie ich, dass es für die Leute keine Rolle spielt, wo Ihr ihn gefunden habt, Rottmeister Auenwäldler. Sie wollen für wahr halten, was der Schneider sagt, weil das für sie das Einfachste ist.« Der Herr Falkner wandte sich mir zu. »Sie glauben alle, Ihr seiet es gewesen, und fordern, Euch mit dem Rad zu richten. Manche sagen gar, der Teufel stecke in Euch, und wollen Euch auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. All das wurde bereits zu Protokoll genommen. Versteht Ihr, was das für Euch bedeutet? Ihr könnt nicht mehr ohne Furcht durch die Gassen gehen, ganz zu schweigen davon, dass ich Euch eigentlich anklagen, einsperren und aufs Gründlichste befragen müsste.«

Conrad unterbrach ihn. »Die Angst sitzt ihm schon genug in den Knochen. Macht es nicht noch schlimmer.«

Der Herr Falkner wandte sich ab.

Conrad neben mir zog an seiner Pfeife. »Keiner von uns hier glaubt, du hättest es getan, Johannes. Der Herr Falkner nicht, der Rottmeister Auenwäldler nicht und ich auch nicht. Und auch Anton weiß es besser.«

Der Rottmeister zog eine Flasche hervor. »Das wird ihm die Zunge lösen.« Er hielt sie mir hin.

Ich wagte nicht, mich seinem Angebot zu widersetzen, nahm sie ihm aus der Hand und trank vorsichtig einen Schluck. Ein scharfer Brand rann mir die Kehle hinab; brachte mich zum Husten.

»Hatte dein Vater Besuch am Tag zuvor?«, fragte er, nachdem der Anfall abgeklungen war.

»Niemand besuchte ihn.«

»Hatte er Streit mit jemandem?«

»Nein.«

»Weißt du denn irgendetwas, Johannes? Was tat dein Vater am Tag zuvor? Das wirst du doch wohl wissen?«

Ich überlegte. »Er ging zur Bürss und kam mit dem Auftrag zurück, ein Traktat zu drucken. Darüber war er froh und sagte, das würde uns die Mägen für eine Weile füllen.«

»Na also. Geht doch.« Der Rottmeister deutete auf die Flasche in meiner Hand. »Trink noch einen Schluck.«

Ich nippte, diesmal vorsichtiger, an dem scheußlich schmeckenden Gesöff.

Daraufhin fuhr er fort. »Von wem genau war dieser Auftrag?«

»Das sagte Vater nicht, aber da er zur Bürss ging, vermutlich von den Jesuiten. Er druckte fast nur noch für die Ordensbrüder.«

Der Rottmeister wandte sich dem Herrn Falkner zu. »Na seht Ihr, mit etwas Geduld und Branntwein geht es.«

Dieser ging wieder auf und ab und sprach dabei mit mir. »Hört gut zu, junger Mann. Dort draußen gibt es Leute, die glauben, der Teufel sei in Euch gefahren und habe Euch getrieben, Euer eigen Fleisch und Blut zu ermorden. Sie sagen, sie sähen es in Euren Augen. Niemand will irgendwelche Männer gesehen oder gehört haben. Eigentlich müsste ich Euch ins Christoffstor sperren, bis die Sache geklärt ist. Wenn Ihr aber die Wahrheit sagt, dann habt Ihr nichts zu befürchten.«

Seine Worte hinterließen einen bitteren Nachgeschmack. Was mochte er damit meinen, ich hätte nichts zu befürchten, wenn ich die Wahrheit sagen würde? Ich hatte doch alles gesagt, was ich wusste. Oder zumindest das, was ich sagen konnte, weil ich mich daran erinnerte. Und wahr war das allemal.

»Der Rottmeister bezeugte, er hätte Euch in der Küche gefunden, mit einem Messer in der Hand. Was wolltet Ihr mit diesem?«

»Es … es war kalt, entsetzlich kalt in unserer Schlafkammer und ich … ich hatte Hunger«, stammelte ich. Fast roch ich dabei die Zwiebelsuppe und auch den kalten Rauch. »Deswegen war ich in der Küche. Mit dem Messer hatte ich mir ein Stück Wurst abgeschnitten.«

Der Herr Falkner sah mich eindringlich an. »Ihr wart eines Stückes Wurst wegen des Nachts in der Küche? Und Ihr wollt bei all dem, was in der Stube daneben passierte, nichts als ein paar Stimmen gehört haben? Sagt die Wahrheit, junger Mann.«

Ich schüttelte langsam den Kopf, versuchte, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. »Ich erinnere mich nicht.«

Er blieb vor mir stehen, lehnte sich gegen die Kante des Tisches und verschränkte die Arme.

Ich wischte mir über die Augen und riss mich zusammen. »Mehr weiß ich wirklich nicht. Sonst würde ich es Euch sagen.«

Der Herr Falkner gab dem Gerichtsschreiber ein Zeichen, woraufhin dieser die Feder beiseitelegte. »Nun gut, für heute soll dies genügen. Ich tue mein Bestes, Euch zu unterstützten und den aufgebrachten Bürgern Einhalt zu gebieten. Weitere Zeugen werden befragt werden und darauf folgend wird zu prüfen sein, ob genugsame Anzeigung vorliegt, eine Klage zuzulassen. Aber was auch immer geschehen wird, nur die Wahrheit, junger Mann, nichts als die Wahrheit wird Euch am Ende helfen, also denkt nach und lasst es mich wissen, wenn Euch noch etwas einfällt.« Er setzte sich zurück hinter den Tisch. »Hier im Christoffstor einsperren will ich ihn nicht, Rottmeister Auenwäldler. Er soll vorerst bei Euch bleiben. Habt ein gutes Auge auf ihn, bis die Sache geklärt ist. Ich halte Euch verantwortlich, dass er in der Stadt bleibt und uns jederzeit zur Verfügung steht.«

»Werd auf ihn achtgeben. Ihr habt mein Wort darauf.«

»Gut. Euren Rottgesellen, ich meine jenen, welcher bei Euch war, als Ihr ihn fandet, schickt den Morgen in der Früh zu mir. Wir wollen auch ihn befragen.«

»Werd ich machen.«

Der Herr Falkner wandte sich an mich. »Und Ihr, junger Mann, lasst Euch gesagt sein, wenn Ihr versuchen solltet, Euch davonzumachen, muss ich Euch doch einsperren lassen. Zumal ein solcher Versuch den Anschuldigungen zutragen würde. Ihr werdet Rottmeister Auenwäldler also Gehorsam leisten. Gebt mir darauf Euer Wort.«

»Das werde ich.«

»Gut. Bezieht sogleich bei ihm Quartier.«

Ich dachte an das Haus meines Vaters. Dort war ich zuhause, dort hatte ich ein Dach über dem Kopf. Wenn ich beim Rottmeister bleiben musste, was würde dann mit der Druckerei geschehen? Und wer würde das in Auftrag gegebene Traktat drucken?

»Aber die Offizin«, brachte ich meiner Gedanken wegen hervor.

»Ihr seid noch nicht großjährig. Wenn sich Eure Unschuld herausstellen sollte, wird man einen Vormund einsetzen. Dieser wird das Erbe Eures Vaters für Euch verwalten. Dazu gehört auch das Haus Zur schmalen Steig mit der Offizin. Aber zuvörderst müssen wir die Wahrheit finden. Geht also wie angewiesen mit dem Rottmeister.«

Wenn sich Eure Unschuld herausstellen sollte, wird man einen Vormund einsetzen, hatte der Herr Falkner gesagt. Aber er hatte auch erwähnt, was passieren würde, wenn der Täter nicht gefunden wurde, nämlich dass man in diesem Fall davon ausgehen würde, dass es gar keinen anderen gab – und ich erinnerte mich nicht an das, was geschehen war, nachdem der Talgstummel erloschen war.

»Schaue nicht so drein, es ist gar nicht so übel bei uns«, riss Conrad mich aus meinen Gedanken, als die Türe hinter uns zugefallen war. Er zog seinen Hut ins Gesicht und lief, ohne Antwort abzuwarten, hinaus in den strömenden Regen.

Ich ging mit den beiden zurück zum Schwabstor. Wilhelm und Anton saßen dort am Tisch in der Wachstube und spielten Karten.

Der Rottmeister hängte seinen Degen an einen der Haken und ging gedankenversunken die steile hölzerne Stiege hinauf. Als er oben angekommen war, blieb er stehen und drehte sich zu uns um. »Bring den Burschen rauf.«

Conrad nahm mir den nassen Mantel ab und legte mir statt diesem eine Decke über die Schultern. »Komm. Er wartet nicht gerne.«

Ich folgte ihm in die Kammer, welche über der Wachstube lag.

Mein Bewacher stand dort hinter einem Tisch, die Arme verschränkt. »Weißt du, was ich bin?«, fragte er mich.

»Ein Rottmeister.«

Er zog seine Handschuhe aus, schmiss sie auf den Tisch, griff unter seinen Mantel, zog die kleine, flache Flasche hervor, aus welcher ich bereits getrunken hatte und nahm Platz. »Und du weißt, was ein solcher ist?«

»Ihr seid ein Soldat.«

Er zog den Korken aus dem Flaschenhals und trank einen Schluck. »Meine Rottgesellen nennen mich den Auwälder. Das sollst du ab jetzt auch. Hast du gehört?«

Ich nickte.

»Gut, dann trink mit mir. Ist ein guter Branntwein, wird dir guttun nach allem, was passiert ist.« Er hielt mir das Gesöff hin. Während ich zögerte, es zu nehmen, fuhr er mich an. »Trink, wenn ich es sage, oder ich helf dir.«

Ich wollte nichts mehr von dem scharfen Zeug, griff aber dennoch nach dem unliebsamen Getränk und nahm vorsichtig einen Schluck, einen sehr kleinen. Er brannte fürchterlich in der Kehle und brachte mich auch diesmal zum Husten, aber der Ton des Mannes, welchen ich den Auwälder nennen sollte, wurde freundlicher.

»Na, das ist schon mal was. Wenn ich dir etwas sage, dann tust du es, denn ich weiß, was für meine Männer gut ist. Hast du gehört?«

Ich nickte, wich seinem Blick aus und starrte wieder auf die Flasche.

»Hat er was gegessen?«, fragte er Conrad, welcher dabei war, sich seine Pfeife zu stopfen.

»Peter hat ihm Eintopf besorgt, gutes Rindfleisch ist in dem drin, aber er hat ihn nicht angerührt.«

Der Rottmeister wandte sich wieder mir zu. »Johannes!«, herrschte er mich an.

Ich nahm den Blick von der Flasche und sah zu ihm hin. Er wirkte müde, das Antlitz von der Kälte und vielleicht auch vom scharfen Branntwein gerötet.

»Du wirst gleich essen, was Peter dir gebracht hat. Hast du gehört?«

Ich nickte.

»Gut.« Er strich sich über den Bart. »Du hast großes Glück gehabt. War weiß Gott kein schöner Anblick, was da passiert ist im Haus deines Vaters.« Er schlug ein Buch auf, öffnete das Tintenfass, welches auf dem Tisch stand, griff nach einer Feder und schrieb etwas. »Ich kann einen Burschen wie dich in meiner Rotte gut brauchen, einen, der das Arbeiten mit den Händen gewöhnt ist.« Er drehte das Buch, eine Musterrolle war dieses offensichtlich, zu mir herum und hielt mir die Feder hin. »Anton und ich werden das mit dem Heimlichen Rat Falkner für dich regeln, denn wir waren die ersten vor Ort heute früh. Zwei Zeugen sind genug, um dafür zu sorgen, dass dir nichts geschieht. Also unterschreibe dort mit deinem Namen.«

Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Conrad seine Pfeife mit Hilfe der noch immer glühenden Lunte entzündete. Nachdem er einen kräftigen Zug genommen hatte, warf er einen Blick auf den neuen Eintrag im Buch. »Johannes soll nur vorübergehend bei uns bleiben. Warum willst du ihn verpflichten, Joachim? Er wird einen Vormund bestellt bekommen und …«

Der Rottmeister fuhr ihm ins Wort. »Einen Vormund gibt es derzeit nicht. Der Heimliche Rat gab ihn in meine Obhut und der Hauptmann erteilte mir Befugnis, anzuwerben. Er sagte, jeder Mann sei ihm recht, denn wir brauchen möglichst viele Musqueten auf der Mauer, wenn der Schwed kommt. Zudem benötigen wir Ersatz für den nutzlosen Bengel, dem die Pistole losgegangen ist, nicht wahr? Er wird sich dran gewöhnen. Bring ihm das Schießen bei. Alt genug ist er allemal, und schmächtig, wie er ist, wird die Übung seinem Leib guttun.«

Conrad zog an seiner Pfeife.

Sie bestimmten über mich, als wäre ich nicht anwesend, fragten mich nicht einmal. Aber was sollte ich auch tun? Ich war schon froh, wenn sie mich nicht ins Christoffstor sperrten oder gar einer peinlichen Befragung aussetzten, und so nahm ich dem Rottmeister die Feder ab.

Verunsichert darüber, was es für mich tatsächlich bedeuten würde, meine Unterschrift hinter meinen Namen zu setzen, zögerte ich trotz allem dann aber doch. Mich verpflichten, hatte Conrad gesagt.

Der Rottmeister erhob sich, kam um den Tisch herum und deutete auf die unbeschriebene Stelle hinter meinem mit unbeholfenen Buchstaben geschriebenen Namen. »Unterzeichne hier.«

Mich verpflichten hieß wohl, ich würde ein Soldat, ein Kriegsknecht und, genauer, ein Mitglied seiner Rotte werden. Das wollte ich nicht.

Der Rottmeister legte seine Hand in meinen Nacken. »Nun mach schon. Es ist das Beste für alle«, drängte er mich. »Unterschreibe dort, hinter deinem Namen, das wirst du wohl können als Sohn eines Druckers.« Noch einmal deutete er auf die Stelle und als ich noch immer zögerte, nahm er meine Hand und drückte sie hinab. »Schreib deinen Namen, oder ich helf dir«, raunte er dabei dicht an meinem Ohr und so zog ich mit zitternden Fingern zwei Striche, ein Kreuz.

»Das soll ausreichen«, bemerkte Conrad.

Der Rotmeister ließ meine Hand los und richtete sich auf. »Nun gut, es soll genügen, auch wenn er es mit Sicherheit besser kann.« Er nahm mir die Feder ab und schmiss sie auf den Tisch. »Du weißt, satt zu werden ist teuer dieser Tage, nicht wahr?«

Ich nickte.

»Gut! Dann wirst du verstehen, dass ich deinen Sold einbehalten muss. Aber du machst dennoch ein gutes Geschäft, denn satt werden würdest du von diesem nicht. Und derowegen ist es besser für dich, ich gebe dir zu essen und einen Platz zum Schlafen. Hast du gehört? Du bekommst jeden Tag zwei Maß Bier, Mehlsuppe, Brot, ein wenig Fleisch, wenn es denn welches gibt, und ein Dach über dem Kopf. Das ist mehr, als viele andere haben, und du musst nur wenig dafür tun.«

Ich wollte all das nicht, nickte aber, denn was sollte ich sonst auch tun in Anbetracht meiner Lage.

»Ich werde auf dich achtgeben«, versprach Conrad, während er hinter mir die Stiege hinab zurück in die Wachstube ging. Er setzte sich zu den anderen.

»Was wird mit dem Jungen geschehen?«, fragte Anton ihn.

»Er wird bei uns bleiben.«

Der Rottgeselle warf mir einen fragenden Blick zu. »Er bleibt bei uns? Hat der Auwälder ihn etwa verpflichtet?«

»Das hat er.«

Wilhelm sah zu mir her. »Und den Sold wird er behalten, nicht wahr?«

Ich nickte, denn so war es.

Wilhelm lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. »Geizhals. Zwölf Kreuzer am Tag. Der Rottmeister verdient ’n gutes Geld an ihm. Dem geht’s auch nur darum.« Er nahm die Spielkarten. »Können wahrlich Männer brauchen, wenn der Schwed kommt. Aber der Bengel wird uns nichts taugen. Hat seine Nase nur in Bücher gesteckt, hab ich von den Nachbarn gehört. Nichts als unnütze Wörter soll er im Kopf haben. Und wer weiß, vielleicht hat der Leibhaftige ihm die eingeflüstert. Verderben könnte er uns allen bringen.«

Ich nahm meine von Druckerschwärze verfleckten Hände hinter den Rücken.

Conrad stopfte seine Pfeife aufs Neue und zündete sie an. »Ach was! Im Gegensatz zu dir, Wilhelm, gebe ich nichts auf das Geschwätz der Leute. Und es wäre besser, du tätest das auch nicht, denn Johannes gehört ab jetzt zu unserer Rotte. Er ist einer von uns.« Er wandte sich mir zu. »Setz dich hin.«

Wilhelm sah mich an. »Weißt du überhaupt, was es heißt, sich der Rotte zu verpflichten?«, fragte er, während ich mich neben Conrad hockte.

Ich schwieg.

Er beugte sich zu mir hin über den Tisch herüber und packte blitzschnell meine Handgelenke. »Wenn du fortläufst, ist das Desertion. Feiglinge, welche dies tun, knüpfen wir vor der Stadt auf der Galgenmatte auf. Dort lassen wir sie hängen, auf dass es ein jeder sehen kann. So lange, bis die Raben sie gefressen haben.« Er ließ mich wieder los.

»Lass ihn in Ruh«, ging Conrad ihn an, aber Wilhelm wollte sich das letzte Wort nicht nehmen lassen.

»Wenn er nichts isst, wird er uns so oder so nichts taugen.«

Der Rottmeister zeigte sich oben auf der Stiege. »Schluss jetzt«, rief er von oben herab in die Runde. »Wo ist das Essen, das Peter geholt hat?«

Wilhelm deutete zur Türe des Verschlages hinüber. »Da drin.«

»Hol es ihm«, fuhr er ihn an, während er die Stiege herabkam.

»Jetzt muss ich den Bengel auch noch bedienen. Glaubt wohl, er sei was Besseres«, murmelte Wilhelm in seinen Bart hinein, während er aufstand. Nachdem er mir einen unleidlichen Blick zugeworfen hatte, holte er aber doch das Essen.

Mir gingen seine Worte nicht aus dem Kopf. Bis die Raben sie gefressen haben. Wohl hatte ich den einen oder anderen Malefikanten vor der Stadt hängen sehen – und auch die Raben.

Wilhelm kam zurück, stellte die Tonschüssel, deren Inhalt ich nicht angerührt hatte, vor mir auf den Tisch und ließ den Löffel in den Eintopf fallen. »Wohl bekommt’s.«