Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

"Хрустальный желудок ангела" — новая книга повестей Марины Москвиной. "Я ищу осколки, обрывки, клочки, всё, что может воскресить душу и тело. Во мне живут тысячи людей. Некоторых давно нет на свете. А во мне они продолжают петь, смеяться, искать на свою голову приключений, праздновать Новый год, отплясывать на столе чарльстон. Из семечка случая прорастает раскидистое дерево рассказа, реальность переплетается с вымыслом, всё начинает клубиться, мерцать и превращается в миф".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

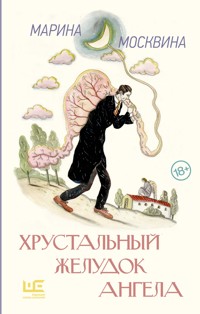

Марина Москвина Хрустальный желудок ангела

© Москвина М.Л.

© Тишков Л.А., иллюстрации.

© Бондаренко А.Л, художественное оформление.

© ООО «Издательство АСТ».

* * *

Хрустальный желудок ангела

Когда мы познакомились, Лёнечка был студентом-медиком, худым, длинноволосым, длинноносым. Пытался поступить на биофак МГУ – провалился, и мама, уральская учительница из маленького городка Нижние Серги, упросила его поступать в медицинский. Ей хотелось, чтобы он выучился на врача и вернулся домой.

Как мы с ним встретились – не пойму, ни шанса на миллион, а вот поди ж ты – подруга сказала: есть жених, медик, не за горами распределение – надо бы остаться в Москве. А вообще он художник-любитель…

– Заманчиво, – ответила я, свободная как птица.

В модном пиджаке в голубую клетку, американском, который подфарцевал ему однокурсник по лечебному факультету Витя Савинов, он пришел просить моей руки и был радушно принят у нас дома – Люся накрыла поляну, мы выпили, закусили… А он не просит руки и не просит. Родители глядят на меня вопросительно. Я пихаю его ногой под столом.

– Ну, мне пора, – сказал Лёнечка, поднимаясь.

– Что ж ты руки-то не попросил? – я спрашиваю его у самой двери.

– Ах да! – вспомнил он. – Прошу руки вашей дочери!

– А ноги? – спрашивает Люся.

Учеба в медицинском ему давалась с трудом. На пятом курсе пора защищать диплом, а никак не получалось сдать анатомию. Приходилось «отрабатывать» часы – по вечерам в анатомичке.

Лаборант, склонившись над чьей-то неподвижной фигурой:

– Что тебе надо? Какая часть тела?

Выуживал из большого чана с формалином, к примеру, голень или целую ногу. Это называлось препаратом.

Или спрашивал:

– Тебе какую печень – алкоголика или нормального человека?

Лёня смотрел на этот тлен и прах, на сухожилия, связки, ссохшиеся мышцы, нервные пучки – и глубокая печаль наполняла его сердце. До того удручающе выглядит анатомический театр, обитель болезней, страданий и смерти, что примириться со всем этим просто невозможно – только воспарить.

Когда он приходил домой, усаживался на диван моей бабушки Фаины с двумя валиками и диванными подушками, со всех сторон у него Аполлинер с Лотреамоном, Элюаром и Бретоном, тетрадки переписанных стихов из редких книг в Ленинке (издания футуристов – Крученых, Терентьева, Хлебникова). К тому же рядом с институтом находилась библиотека профсоюзов, и выдавали книги Заболоцкого, Мандельштама в читальном зале.

Всё смешивалось у него в голове – возвышенные образы поэтов Серебряного века и куски разъятой плоти, запах формалина, атлас анатомии Мясникова, трехтомник доктора Соботты с иллюстрациями Хайека, добытый в магазине медицинской книги, оттуда он копировал рисунки, увеличивая в десятки раз, сопровождая поэтическими текстами.

Новые образы складывались и обрастали плотью, они рождались из другого измерения, явился новый смысл существования человеческих органов, это были не просто куски плоти, которые болят, кровоточат, разлагаются, они встраивались в другую систему координат – космическую. И стало как-то легче жить, учиться, изучать анатомическое строение телесных частей.

Он углублялся в языковую толщь анатомии.

– Прислушайся, – шептал мне в ночи, – как звучат слова «фаллопиевы трубы» или «варолиевый мост», «бронхиальное дерево», «слезные мешки» – так и вижу, – бормотал, – идет согбенный человек и несет за плечами огромный мешок, полный слез…

Он учился медицине, рисовал, писал стихи. После института год работал в гастроэнтерологическом отделении врачом. Тогда родился миф о космическом желудочно-кишечном тракте – Лёня взялся утверждать, что мы – всего лишь пища огромного космического желудка и перевариваем переваренное.

Стал изображать слоновьи хоботы и шланги водолазов, тянуть, тянуть эти бесконечные трубки от звезды до звезды, из центра солнечного сплетения прямо в бесконечность.

«Однажды, катаясь на лыжах в заснеженном уральском лесу, я встретил великий желудок, тихо лежащий среди снегов…» – без черновиков и эскизов, будто в полусне, набело, он рисовал и писал кисточкой в альбоме поэму «Хрустальный желудок ангела».

Как-то ночью нам обоим приснился Желудок, он был полон драгоценных камней: сапфиры и изумруды, рубины и опалы, бирюза и другие самоцветы посыпались на пол, ослепив нас своим сиянием. Наутро в Коломенском возле разрушенной церкви села Дьяково Лёня увидел помороженного ангела у забора наполовину в снегу с заиндевелыми крыльями.

– Возьми мой желудок… – тот прошептал.

Хрустальный желудок, в котором мерцает его душа.

– Разобьешь, – Лёня думал, – и она вселится в тебя, и ты улетишь в небеса вместе с лыжами, улетишь, не вернешься, исчезнешь за облаками.

Вечером я легла, погасила свет и в окне увидела далекую голубую точку. Эта точка меня взволновала. Ляжешь под тепленькое одеяло, свернувшись калачиком, кукурузка на плите, две инжирины припасла себе на утро, сыр рокфор… Всё налажено, уютно… Внезапно такая точка голубая проникает в твое окно, в твое сознание, в картину твоего полуночного мира, а я-то знаю, что никакая это не точка, а громадная полыхающая звезда, свет которой летит миллиарды лет! Небось, она сгорела давным-давно, как наше солнце вспыхнет однажды, залив ослепительным сиянием небосклон…

Огромный космос подступил ко мне, как океан к какому-нибудь острову Формоза, пришлось с головой накрыться одеялом. Но всё же иногда высовываться и поглядывать на голубую точку.

– Понимаешь, – неодобрительно качал головой Лёня, – твое творчество и жизнь слишком переплетены. Ты танцуешь эту жизнь, и тебе нужно, чтобы всё вокруг тебя танцевало. Так ты этим танцем и изойдешь.

– Да, я изойду этим танцем, – я отвечала своевольно, – но он будет продолжаться, уже без меня.

Короче, Лёня велел мне сшить ангела с крыльями, чтобы тот лежал на кровати и дышал. А под эту длиннющую кровать собрался поместить наполненную новогодними огоньками хрустальную вазу моей тетки Анны, заслуженного работника питания, бывшего директора столовой.

Узнав, что я собираюсь ваять трехметрового ангела и нуждаюсь в трикотаже телесного цвета с аурой близких родных людей, Лена Шубина принесла мне нательное белье своего папы.

Мне глубоко чуждо искусство кройки и шитья, ни фартука, ни трусов у меня не выйдет, как ни старайся. При этом я могу сшить любого человека из тряпочек в полный рост, если он немного попозирует.

Возделывать ангельский лик я начала с носа: это как первая нота, если ее возьмешь верно, остальное споется само собой. К его созданию я приступила как демиург к сотворению мира – вдумчиво и вдохновенно, имея в виду не только наружную часть – боковые стенки, хрящ крыла, костную перегородку, но и так называемые cavitas nasi – носовые полости, устланные изнутри слизистой оболочкой.

Пока возилась с носом, ей-ей, мне казалось, что Господь с ним явно перемудрил: нос и нос, обычное дело, а там и крыловидная ямка, и сошник, преддверие и порог, нёбный язычок, хрящи крыльев – уйма всяких косточек, хрящиков, складочек, один решетчатый лабиринт чего стоил!

Манили, не скрою, более легкие пути, без подробностей, к тому же у ангелов, вероятно, не столь сложносоставные носы, как человечьи. Но, к моей чести, я не прислушивалась к доводам рассудка. Настолько тут всё задумано совершенно – ни убавить, ни прибавить! Однако найдётся ли кто-нибудь в подлунном мире, кто хоть на миг ощутил признательность влажной слизистой в собственном носу? Обратился ли к ней со словами любви и признательности: «О, моя дорогая слизистая! Спасибо за то, что каждый мой вдох, который в любой момент может оказаться последним, ты очищаешь от пыли мерцательным эпителием, увлажняешь и согреваешь, подготавливая к соприкосновению с нежной тканью моих несравненных легких…» (сшитых из шелковой бабушкиной ночной сорочки).

Всё поражало меня: чудо света – глазные яблоки… Слух и зрение, обоняние и осязание – все эти непостижимые явления. А завитки ушных раковин, хрящ наружного слухового прохода, барабанная перепонка… То, что их двое в этом мире!

Но особенно Слушатель волновал меня и тревожил, исчезающий, как мираж, стоит попытаться его обнаружить, – да и существует ли он, и отделён ли от звука? Когда шила уши, слушала Боренбойма, он играл Шопена, и внезапно почувствовала – ни меня нет, ни Боренбойма, только звук, только звук… Да еще под впечатлением целый день насвистывала похоронный марш!

Печень, почки я не поднимая головы украшала жемчужным бисером, мочевой пузырь – золотыми нитями.

Лёня, знай, поддавал жару.

– Что за мелкие стежки? – возмущался он. – Печень – двойная гора, покрытая хвойным лесом, травой, колокольчиками и ледниковыми глыбами. Мочевой пузырь с почками – огромные дождевые облака…

Он читал тело как раскрытую книгу, как поэзию, полную грез, меланхолии и священного ужаса. Рисовал себя спящим внутри желудка мира, утверждал, что двенадцатиперстная кишка плавно переходит в мышечный космический мешок, во мгле которого горят созвездья, представлялся желудочным путешественником…

И в конце концов материализовал четырехметровую сущность по имени Стомак, автономный желудочно-кишечный тракт с нижними конечностями в прямой кишке, извилистый, как жизненный путь человека, чуткий и уязвимый, прекрасный, как рождественская елка, могучий, словно уральский горный хребет.

В Доме художников на Лёниной выставке ноги, торчащие из заднего прохода, пришлись не по вкусу прозектору Первого медицинского института, великому знатоку анатомии Льву Ефимовичу Этингену. В толстых очках, с белой шкиперской бородкой, этот человек ведал всё о каждом органе, однако больше всего на свете его влекла мифология, аллегории и символы телесного устройства. Прослышав о выставке, он отложил все дела и пришел посмотреть, что у нас тут за разгульное пиршество плоти.

Архитектонику Стомака счел он сокрытием подлинной сути.

– Сия композиция, – клянусь, он так и сказал, – увидь ее Пушкин, лишила бы нас бессмертных строк об афедроне, Рабле – чудесных пассажей о кишечных ветрах, врачей проктологов – пациентов с геморроем, и только дети бы радовались, что некуда поставить клизму. Надеюсь, – профессор обратился к Лёне, – заднепроходное отверстие заткнуто опорно-двигательным аппаратом не из-за вашей мизантропии?

Что Льва Ефимыча заворожило – это Сердце. Оно лежало на подиуме и привлекало внимание посетителей. Кое-кто не выдерживал и дотрагивался до него пальцем. Несколько сортов бархата пошло на него: аорта – алая, лёгочная вена – голубая с мягким ворсом. Ушки сердца обнимали правое и левое предсердие, из-под них проступали arteria coronaries – правая и левая сердечные артерии. Когда я его шила и осыпала драгоценными каменьями – почему-то страшно волновалась, мне казалось, я нахожусь в соприкосновении с самим ядром универсума.

Великий кукольник и художник Резо Габриадзе, увидев это чудо, дрогнул и тайно попросил меня сшить для него такое же.

– Просите что угодно, – я отвечала Резо, – печень в цветах или фаллос из золотого плюша, увенчанный алым рубином, но только не сердце – оно неповторимо.

Я чувствую себя наделенной магической силой. Раньше, увидев, например, женщину с чемоданом, я неизменно подруливала и принимала на себя ее ношу. В Москве было поветрие: иногородние и областной народ затоваривались колбасой в немереном количестве, – тогда я буквально сбивалась с ног.

Одну приезжую тетку подхватила в метро после вечерних занятий в университете, та из Анапы ехала к сестре – глухой старухе в Малаховку. В ночь-полночь мы тащились лесной тропой, я – с ее неподъемной сумкой, откуда веяло нагретым самшитом, лавром, соленым прибоем и явственно доносились ароматы сахарных помидоров, зрелых персиков, сочных абрикосов…

Тишков меня чуть не убил, когда я вернулась домой в третьем часу ночи.

– Я запрещаю тебе, – кричал он, – таскать сумки и чемоданы первых встречных и поперечных!!!

Я же виновато топталась в прихожей, и в руках у меня горела кисть напоенного солнцем южного винограда.

Время уменьшает славу наших тел, с годами я переменила стратегию. Теперь, если в поле моего зрения попадает согбенный прохожий под тяжестью непомерного груза, я просто шепчу ему вслед: «Да будет ноша твоя легка, усталый путник!» и следую дальше, уверенная, что он зашагал куда веселей, а его поклажа стала невесомой. Но – даю слабину, оборачиваюсь и вижу такую картину: сам он превратился в мула, а по бокам его хлещут пудовые тюки.

Так же и с целительством, и с обращением хаоса в гармонию, и с вразумлением народов… Особенно это касается хождения по воде. Тут есть три варианта: или ты шагнул и пошел, или у тебя вырастают крылья, или море расступается перед тобой.

…Ни того, ни другого, ни третьего.

Но, как говорил Джордж Харрисон, лучше иметь бас-гитариста, который не умеет играть на гитаре, чем его совсем не иметь. Поэтому Лёня по-прежнему верит в меня и зовет Валентиной с фабрики мягких протезов.

Тем более с сердцем мне удалось прорваться к чему-то вневременному и бесформенному в своем сиянии. Такая вокруг поднялась суматоха – я чуть не возгордилась, ей-богу.

– Блестящая работа! – сказал Лев Ефимович. – Позвольте, я сфотографирую этот весьма своеобразный орган, который участвует во всех наших жизненных проявлениях от первого и до последнего вздоха? Известно ли вам, что гомеровские герои для обозначения сердца в зависимости от ситуации использовали три слова: кардиа, этор и кер, – он немного грассировал и выражался высокопарно.

Этингену было дозволено всё. Он брал мое сердце в руки, оглядывал со всех сторон, прижимал к груди, не мог налюбоваться.

Я же, в свою очередь, была заворожена Этингеном. Мне нравятся диковинные люди, я к ним питаю особенное пристрастие: их необычная манера говорить, странные слова и мысли, которые мне никогда не пришли бы в голову, – всё в них пленяет меня. Поэтому спустя пару дней я примчалась на лекцию Этингена, посвященную сердцу.

Лёня одобрил мою любознательность, стремление докопаться до сути; кроме того, со временем выяснилось, что я ввела в заблуждение Резо Габриадзе: еще четыре сердца вышли из-под моего пера. Ибо, сотворяя Голема из праха земного, собираясь дунуть в лицо его дыхание жизни, чтобы стал он душою живою, снабди свое чудище добрым отзывчивым сердцем.

Крошечное – размером с фасолину – вложила в грудную клетку Никодима, героя пьесы Лёни «Живущие в Хоботе» с ладонь величиной, сшитого мной по образу и подобию самого Тишкова. Всё у него было как у людей от макушки до пяток: локти, колени, ключицы, ноздри и веки, дужка, хрусталик и все остальное – то есть нормальный человек мужского пола, но это грубо сказано – просто человек – с выразительными руками, печальным взглядом, страшно беззащитный, как всякий голый и грустный обитатель этой Земли.

Второе – для книги «Железный Дровосек» на металлических пластинах. Цинковые страницы служили частями тела Дровосека; сложенные вместе, они формировали его фигуру. Откроешь первую пластину и читаешь:

Когда умер Железный Дровосек, мы, двадцать патологоанатомов, решили подвергнуть его тело вскрытию и узнали, что лицо, грудь и правая рука его были железные. Его живот, печень, легкие, пупок и левая нога были из железа…

Переворачиваешь следующую железную страницу, и там, в середке, сердце Дровосека из мягкого и теплого бархата – ровно в том самом месте, о котором Этинген говорил на лекции в Первом Меде:

– Согласно всезнающему Далю, сердце – это грудное чрево, нутро нутра, сердо, середина…

Оно тихо лежало внутри железной груди и казалось еще живым. А-а вот он какой Железный Дровосек, уверял, что весь из железа, а сам!..

Третье сердце было для Водолаза – мифического существа из сказаний моего мужа, навеянных воспоминаниями детства, когда по дну Сергинского пруда в свинцовых башмаках и шлеме из меди и латуни ходили водолазы – искали утопленника. В сердце такого Водолаза – круглое окошко, в нем зажигается электрический свет, гаснет и вновь зажигается – как проблесковый маяк в море ночном. В окошке на маленькой табуретке сидит безмолвный смотритель и следит за работой сердечного маяка…

Особо не заморачиваясь, я сшила обычную сердечную мышцу – с желудочком, всеми делами. Но в сердцебиении крылась жгучая тайна, так и не разгаданная мной. Да и анатом Этинген чувствовал себя нетвердо в этом вопросе.

– Самое интересное, – он разводил руками, – что никто не знает, почему на третьей, в начале четвертой недели зародышевой жизни эта мышечная ткань начинает сокращаться. Нет, понятно, в каждом из нас заложена генетическая программа. Но отчего у всех людей одинаково? Может, в этот момент, – размышлял Лев Ефимыч, – устанавливается связь с чем-то высшим, которая далеко выходит за пределы земного шара? И налаживаются синхронные ритмы с мирозданием?

Голос его гулко звучал под сводами старинной аудитории-амфитеатра, которая помнила еще физиолога Сеченова («Сеченов меня вдохновил на первую бороду!»). Так же гулко разносился стук мела по доске. На парте прямо передо мной перочинным ножичком было нацарапано: «Лев Ефимыч без бороды – не Лев ЕфимычЪ».

Я с любопытством поглядывала на его слушателей. Что за курс такой? Оказалось, факультатив, совершенно необязательное занятие, а тут яблоку негде упасть.

– Фанклуб Ефимыча рулит, – объяснил мне паренек по соседству.

«Прикольный Лёва» называли его студенты, «офигенный чел», «угар мужиг», «классный чувак», «лучший препод всех времен и народов».

Байки Лёвы перелетали с курса на курс, из уст в уста, цитатник великого Мао отдыхает рядом с цитатником Этингена.

«Что, Иванушка, не весел, что ты хобот свой повесил?» – нерадивому первокурснику.

На неверный ответ: «Это у вас. А у нормальных людей?»

«Что такое У??? Недоделанный Х!!!»

«Какая кровь находится в ячейках полового члена – артериальная или венозная?» Девушка – простодушно: «Артериальная…» Ефимыч – браво: «Если бы у меня там была артериальная, я бы им стены пробивал!»

На семинаре по репродуктивным органам Лёва для наглядности сел меж двух студентов, приобнял их за плечи и откинулся назад: «А теперь представьте, что я – матка!»

По рассказам очевидца, на лекции парни прикалывались, профессор попросил их остаться, нарисовал схематично на доске мужское достоинство и спрашивает: «Что это?» Самый бойкий ответил – хуй. «Неправильно, – строго сказал Лев Ефимыч, – это половой орган. А теперь хуй кто из вас получит у меня зачет!»

«Дети, я не вредный… я ОЧЧЕНЬ вредный!» – гласил эпиграф цитатника.

Когда Лёва произнес: «Данте в „Пире“, опираясь на Боэция, Платона, Цицерона, Авиценну и аль-Газали, называл сердцем сокровенную сердечную тайну, вместилище души: оно скорбит, поет, терзается и созерцает, и мы ведь тоже клянемся сердцем, а не ухом, печенкой или ягодицей», – кто-то поднял руку и спросил:

– Существуют ли анатомические отличия влюбленного сердца от невлюбленного?

Последовал ответ:

– Вряд ли анатом, взяв в руки сердце, скажет – любящее оно или нет, даже гистологи на тонких срезах под электронным микроскопом не смогут найти морфологические отличия. Но! Истории медицины известны случаи, когда после пересадки сердца пристрастия пациента полностью менялись на предпочтения донора…

Тема была животрепещущая – Лёня сочинял либретто к мюзиклу, который так и назывался – «Пересадка сердца».

Прямо и неподвижно лежит на хирургическом столе огромный человек, пристально устремив в небо невидящий взор. Хирург берет сердце и вкладывает в его отверстую грудь. Тревожная музыка, переходящая в лирическую – слышится стук оживающего сердца. Внезапно в оптимистическую тему жизни, побеждающую смерть, врывается режущий слух трубный глас и бой барабана. Органы поднимают бунт против инородца.

Появляются танцоры – в образе легких – наполняясь воздухом, расправляясь во всю ширь, они возносятся к потолку и кружат над сердцем…

Далее вариации разгневанной печени с желчным пузырем и возмущенного звездного желудочно-кишечного тракта… Почки – веселые дочки, словно дождевые облака висят на тонких нитях под диафрагмой небесного свода, мочеточники впадают в мочевой пузырь, надувшийся, как упырь, внутри у пузыря штормит желтое море…

В апофеозе восставший фаллос золотой исполняет арию «Все на штурм чужака!».

Герои возбуждены, потрясают вилами и лопатами, веслами, косами и граблями. Под какофонию трубы и барабана они танцуют воинственный танец, бросая в зал грозные реплики:

– Кто он такой?

– Пришей-пристебай!

– Пускай убирается – откуда пришел, здесь нас и без него хватает!

– Держите, товарищи, наше оружие, все поднимайтесь на бой…

– Сердце нельзя беспокоить, остановитесь, безумцы! – пытается образумить их Селезенка в кружевном сарафане.

Ее никто не слушает. На мрачные лица внутренних органов ложится вечерняя мгла.

Гонимое Сердце начинает дрожать, озаряется красным светом…

Дальше – тишина. Иммунное отторжение грозило гибелью реципиента, а это не входило в Лёнины планы. Не подоспей на помощь Этинген, мир так и не увидел бы эпохальный спектакль, премьера которого состоялась в начале третьего тысячелетия в Центральном доме работников искусств.

Довольный Ефимыч сидел в первом ряду с программкой, где Лёня ему воскурял фимиам в качестве научного консультанта: в критический момент Этинген подсказал, что в случае отторжения донорского сердца удаляется селезенка.

Это дало импульс мощному драматургическому ходу: кроткая, чистая селезенка, словно пасхальный агнец, искупляющий и непорочный, была возложена хирургом на алтарь: Agnus Dei, qui tollis peccata mundis, miserere nobis…[2]

Тема жертвоприношения звучит в трагическом тембре саксофона. Гибель селезенки знаменует покаяние грешников и всеобщее примирение. В финале

Сердце празднует воскрешение, в организме воцаряется гармония, хирург утирает пот со лба: операция прошла успешно.

Иногда Лёня сам не понимал, что за образы всплывают у него из подсознания, теснясь и наступая друг другу на пятки. Вдруг давай сходить с ума по Луне, начертил эскиз месяца, заказал в мастерской световой объект «Луна» и пустился с ней в бесконечное странствие, сочиняя истории о Луне и Земле, о хлебе и соли, о звездах, которые падают, и о людях, которые превращаются в звезды, – чем снес крышу всему миру, но не смог зажечь Этингена. Хотя именно Ефимычу принадлежит великое изречение: «Не только анатомия, но и астрономия описывает нас!»

Шли годы, мы объехали земной шар, фотографируя «мужика с Луной» на крыше заснеженной высотки в Чертанове, на чердаке дачного дома, на ступенях заброшенного храма в Тайване, на Эйфелевой башне и на пустынном арктическом острове… когда к нам прилетела весть: «Сегодня утром по дороге на работу умер Этинген Л.Е.».

Летняя сессия, ехал на экзамен, поднимался по лестнице на «Охотном Ряду», вдруг всё поплыло у него перед глазами, то ли запотели очки, то ли что. Он присел на корточки, опершись о гранитный барьер… Здание «Националя» наклонилось и стало менять очертания, стены вытянулись, сверкнули на солнце, превратившись в белоснежные гряды Памира. Теперь он увидел себя на горе, куда как-то раз отправился с альпинистами в валенках и тулупе до пят, в дочкиной шапочке, с переносным ящиком – в нем сидела крыса. На ее примере Лев Ефимыч хотел показать покорителям вершин, сколь вредна гипоксия для организма – и, разумеется, всю дорогу служил мишенью для шуток и насмешек. …Дыхание редкое, озноб, сонливость, головокруженье, сухость во рту – …типичное кислородное голодание… Он попробовал нащупать пульс и не нашел его.

Но история с «Хрустальным желудком» имела продолжение. В Третьяковской галерее на длиннющей кровати спал трехметровый ангел. На спинке кровати висели крылья. А над кроватью, как коврик на стене, – занавеска из тюля, на ней проецировался видеофильм: шагающий по глубокому снегу человек в валенках и с крыльями за спиной. Он поднимается на вершину горы и прыгает вниз, исчезая в облаке падающего снега.

– Там огромный мужик лежит и дышит, – говорили посетителям галереи гардеробщицы.

Потом инсталляция «Снежный ангел» улетела в Германию на выставку в Кунстхалле Фауст в Ганновере. В Ижевской картинной галерее дремал наш ангел, люди приходили к нему и смотрели его сны. В львовском старинном монастыре можно было увидеть спящего ангела в бывшей часовне, его заснеженный сон витал под высокими сводами, а на тумбочке перед ним стояла хрустальная ваза с красными новогодними огоньками.

Правда, какой-то злоумышленник, пока ангел спал, вытащил у него изо рта язык. Неясно, где это произошло, не будешь ведь всякий раз проводить подробную инвентаризацию. Язык чистый, всё как надо: борозда, слюнные железы, сосочки, вкусовые луковицы, уздечка, бахромчатые складки… Не празднословный, не лукавый…

Но Лёня не слишком огорчился, ведь наш снежный ангел не собирался выступать на пресс-конференции.

– Главное, – говорил, – чтобы не разбили хрустальный желудок и в хрустальных осколках не увидели очертания ангела, иначе ангельская душа вселится в него, тогда он прицепит свои лыжи к ботинкам, оттолкнется палками от подоконника и прыгнет в небесную даль… А люди внизу поднимут головы и скажут: «Смотри, небесный лыжник! Смотри, скорей! Там, над крышами…» Но тот ничего не увидит. И только две белые полоски останутся на голубом небе, а после медленно исчезнут, размытые небесным ветром.

Райские птицы над небом Абхазии. Жизнь, смерть и воскресение Даура Зантария, писателя

Вообще, это удивительная история – фантасмагория в духе ее героя, Даура Зантария, писателя русского и писателя абхазского, которого я повстречала в Доме творчества «Переделкино», увы, не в лучшие его времена.

Скорей всего, мы не случайно оказались за одним столом, недаром в своем дневнике он когда еще написал: «Сразу понял, что мы будем дружить в е ч н о, так что первые два года не подходил к ней, как будто не замечал». За целый месяц мы единственный раз встретились в столовой. Он был весь в себе, чем-то мрачно озабочен, искоса взглянул в мою сторону, спросил, чем я занимаюсь. Я скромно ответила, что – писатель. Даур недоверчиво на меня посмотрел и величественно произнес: «Писатель – сродни охотнику. Нельзя полуубить вальдшнепа». Стоит ли говорить, что я была сражена наповал?

Главное, мы так мирно коротали время со стариком Спешневым, сочинявшим сценарии еще с Юрием Олешей, всегда в старинном коричневом костюме с большими лацканами, в кашне, очень элегантный, у нас была полная идиллия. И вдруг такой сумрачный кавказский человек. Не готовая к жесткому излучению этой сверхновой звезды, я малодушно пересела от моего чудесного собеседника за соседний стол.

Спустя несколько зим я снова встретила Даура в Переделкине. К тому времени в Абхазии он пережил войну. Старика Спешнева уж не было на свете. Он умер в свой день рождения – ему исполнилось восемьдесят восемь.

Но были другие примечательные люди.

За моим столом – переводчик Юрий Архипов: в Юриных переводах читаем мы Гессе, Ницше, Кафку, Грасса, Ремарка, Гофмана… Владимир Личутин – могучий сторонник движения деревенщиков родом из Архангельской области («не читать Личутина – преступление, а читать – наказание…»). Валентин Распутин («Морковный суп? Ведь пост уже кончился. Вы что, вегетарианка? Вы прозаик или поэт? Ну-у, прозаик хоть раз в день, а котлетку обязан съесть!»). Доблестные мужчины вокруг, не переставая, обсуждали «русский вопрос», так что встреча с Дауром на этот раз не могла приключиться в столовой.

Неважно где, вот он стоит уже у моего окна и произносит хриплым низким голосом:

– Выбрось все книги, пришел учитель. А то я растворюсь в воздухе у тебя на глазах, и ты поймешь, что упустила!

– О-очень похоже на Даура, – скажет мне через двадцать лет прекрасная Гунда Большая, когда мы встретимся в Сухуме. – ОН пришел – всё! То, что было, кончилось, начинается новая история. Однажды Гунда Маленькая (их там две Гунды-поэтессы!) читала новое стихотворение, написанное утром на листочке. Вошел Даур, а она продолжала, не остановилась. Тогда он забрал у нее листок и съел!

На втором этаже – в комнате напротив, немного наискосок – он сочинял роман «Золотое колесо», время от времени приносил читать отрывки, и я уже тогда знала: вещь зреет эпохальная, на все времена.

Вечные темы волновали его: жизнь, смерть, мудрость, просветление – и, конечно, война. Да и как могло быть иначе, если врач-кардиолог поставил ему диагноз: «шок войны». Нет, он не описывал пережитую войну. Он исследовал ее корни, момент зарождения, первый импульс, источник.

– Родина – это звездное небо над головой. Закон – царь. И потом уже – в самую последнюю очередь – место, где ты родился, – говорил Даур. – Если же ты поставишь в первую очередь – третье, то сразу последуют национальные распри, кровь и все такое.

Он мне рассказывал:

– Когда Бог раздавал земли, абхаз пришел последним. Бог говорит ему: «Где ты был раньше?» Тот отвечает: «Я не мог прийти». – «Но ты же знал, – говорит Бог, – о какой важной вещи пойдет разговор». – «У меня был гость, – объяснил абхаз. – И я не мог его поторопить». И тут архангел Гавриил подтвердил: «Да, я был у него». И тогда Бог сказал: «Что ж, ладно, есть одно местечко, хотя я его оставил для себя…»

Но Даур не был бы Дауром, если бы закончил на столь торжественной ноте.

– А потом пришел русский. «А ты почему опоздал?» – спрашивает Бог. «А я не помню, бухой был». Ну, и…

В Сухумской бухте для него по-прежнему жива была многоголосая мифическая Диоскурия с ее вавилонским столпотворением, некогда вторая после Афин. Задолго до того, как эти благословенные края ушли под воду, торговля в городе, основанном приплывшими в Колхиду аргонавтами, происходила при участии трехсот переводчиков.

– Обычно как считалось? – говорил Даур. – Абхазы – хохмачи, а грузины – романтики и чудики. И всегда в Сухуме они мирно жили между собой. Но оказывается, чьи-то политические амбиции могут столкнуть народы – ведь ссора начинается на кончике пера историка: кто на каком языке и в каком веке разговаривал…

Лукавые и простодушные, цыганистые, отрешенные, исполненные зловещего обаяния – передо мной шествовали потрясающие типы. Пятками наперед осторожно ступала сама Владычица Рек и Вод. Сам Витязь Хатт из рода Хаттов, в сердце обожженной и потрескавшейся земли одиноко воюющий с нечистыми, посверкивал огненным глазом из-за плеча нарратора.

Номенклатурные работники, мудрецы, романтический бандит, поэты божьей милостью… В клубах дорожной пыли бежала говорящая дворняга Мазакуаль, на еловой ветке то и дело материализовывался павлин-оборотень – посланец Тибета Брахмавиданта Вишнупату Шри, временно проживавший на приморской турбазе…

В тени раскидистой шелковицы за густой цитрусовой изгородью держали совет умудренные старец Батал и полустарец Платон, без их благословения не принималось в деревне никакого важного решения. Батал старше Платона по крайней мере на полвека, хоть и не имеет возраста мудрость, – вворачивает Даур. Баталу пора на покой, но много еще прорех в зеленом древе познаний Платона, который к тому же смолоду имел пагубное пристрастие к конокрадству.

Французский спортсмен-велосипедист 84 лет мосье Крачковски, неутомимый миротворец, устраивающий велопробеги мира на местах, чреватых конфликтами. Причем где бы он ни появлялся – сразу вспыхивали вооруженные столкновения. Даже тогда, когда ни у кого и в мыслях не было, – вскользь замечает Даур, – предотвратить кровопролитие не удавалось нигде.

– Ох, сомневаюсь, что из этого волнующегося моря книг выплывет утлый челн моего романа… – тяжело вздыхал автор.

В том же потертом пуховике, что много зим назад, в старой доброй шапке, он временами исчезал, а когда опять возникал у меня на пороге – это был другой человек. Так выглядел, наверно, герой Карлоса Кастанеды, приняв на грудь пейот, что оказалось недалеко от истины.

– Не знаю, что будет завтра, но сегодня я скучал о тебе каждую минуту, – сказал он, вернувшись из очередной «экспедиции». – …Ты что, хочешь скорректировать мое поведение? – спросил, заметив мое замешательство. – У тебя, Мариночка, есть очень неприятная черта, которую ты должна выдавливать из себя по капле: ты немножко зануда и немножко любишь всех поучать. Никогда-никогда-никогда-никогда коммунары не будут рабами!..

За спиной у него дымились пепелища – дом под Сухумом в Тамыше, родовое гнездо, во время войны он сжег своей рукой, чтобы оно не досталось Эдуарду Амвросиевичу Шеварднадзе, и от огромного дома, почти замка, осталась только наружная чугунная лестница, ведущая в небо, – на этих ступеньках в детстве любил он посидеть, посмотреть на звезды, зная, что в любой момент можно будет вернуться в теплый дом и теплую постель.

Он воевал, но и спасал людей в той войне. Мне рассказывали, как он мирил целые кланы, и люди благодаря его вмешательству не убивали друг друга. Он был живым свидетелем войны, она ко мне приблизилась тогда, я записала его монолог, который прозвучал в радиоэфире, но если б мы тогда могли его у с л ы ш а т ь!..

«Когда я буду писать о войне, а я обязательно буду о ней писать, – говорил Даур, – начну с того, что мой сосед Вианор – он одноногий, на Великой Отечественной войне потерял свою ногу, – любит звать своих сыновей на любом расстоянии. Нужен ему сынок – зычным голосом крикнет, тот за семь километров услышит – отвечает. Сыновья тоже такими зычными голосами обладают. Вот его сын Батал на берегу моря познакомился с прелестной отдыхающей. Август. Тепло. Замечательно. Утро. И вдруг:

– ООО-ЭЭЭ! БАТАЛ! – как будто „сушка“ летит над селом. Стекла дребезжат.

– Кажется, тебя!

А ему неудобно, что отец так зовет его. Он:

– Нет, Баталов тут много.

– ООО-ЭЭЭ, БАТАЛ!

Тот продолжает с девушкой тихо разговаривать. В конце концов, когда отец не унялся, он как вскочит:

– АААААА!!!

– Война началась, баран ты, – кричит отец, – война, ты где находишься???»

Лишь только отгремели финальные аккорды программы, у меня зазвонил телефон:

– Я проспал твою передачу про меня! – раздался в трубке тот же самый голос, который жители Земли на протяжении получаса слушали по радио. – Причем заснул не ВО время, а ДО!

– Когда я умру, вернее, если я когда-нибудь умру, на моей могиле напишут по-персидски «Даур-ага», что означает «Даур-страдалец», – говорил Даур как бы шутя, но в этой шутке была только доля шутки.

Пытаясь отдохнуть от сухумской разрухи, скитался по съемным, пустынным квартирам в дождливой, заснеженной Москве, куда он решил забрать сына. Это был нежный юноша с детским прозвищем Саска (сейчас-то Нар настоящий джигит!), абсолютно мамин, но мама его – дивной красоты и доброты Лариса – умерла несколько лет назад. А умник! Еще до поступления на биологический факультет МГУ – готовый профессор химии и биологии.

– Саска знает химию лучше Менделеева! – с гордостью говорил Даур. И добавлял: – Это русским химию – трудно, а у абхазов с химией свои отношения. Помнишь ту абхазку, которая, приплыв из Колхиды, отравила пол-Греции? Причем этот яд был замечателен тем, что у него не было противоядия? Медея ее звали…

– Учти, – предупреждал он, – моя теща воспитывала внука на поговорках и пословицах неясного происхождения. Если она умрет, с ней уйдет целый пласт блатного жаргона, ругательства на турецком, азербайджанском… Так много знает языков – свой некогда выучить!

Первое, что его мальчик победоносно спросил у Даура, приехав в Москву: «Где Таврический дворец? И как пройти на Дерибасовскую?»

Я пробовала поговорить о них в Литфонде, поведав о скитаниях одинокого отца с ребенком – без крыши над головой и средств к существованию. Те настоятельно рекомендовали Дауру принять статус беженца, что он решительно отверг, хотя это обеспечило бы его хоть чем-нибудь.

На время они поселились у Пети Алешковского – писателя и друга Даура. Отныне никто в его присутствии не мог позволить себе даже намекнуть на то, что и у Пети могут быть недостатки, хотя бы в Петиной прозе.

– Тут один профессор Литературного института, – с ядовитым сарказмом говорил Даур, – пытался критиковать Петю. Но только возвеличил его таким образом.

Однажды я заметила вскользь, что во всей добротной Петиной прозе мне представляется немного унылой одна-единственная фраза: «Ребенка она не хотела».

– Ты так считаешь, – сурово сказал Даур, – поскольку привыкла, что у меня все хотят ребенка! Но Петю критиковать нельзя.

Я притащила ему длинное зеленое пальто с пелериной и поясом фабрики «Сокол» – Акакий Акакиевич Башмачкин с ума бы сошел от радости, заполучив такое пальто.

– Шикарно на мне сидит! Почти как раз! – восхищался Даур. – Я так люблю новые вещи! А чье оно? Откуда у тебя? Расскажи мне историю этого пальто!

Я же только гладила в ответ его рукава утюгом – они были длинноваты, – молчала и таинственно улыбалась. Не хотелось говорить, что это пальто моего мужа Лёни, которое он купил сто лет назад, ни разу не надел и очень возмущался, когда я его уносила.

– Ты постоянно ищешь в жизни человека, – говорил он, – кому ты могла бы отдать все мои вещи.

– Это специальное пальто для лиц кавказской национальности, – объясняла я, – чтобы московским милиционерам, которые их шмонают, они казались новыми русскими.

– Сюда нужен шарф, – сказал Даур, любуясь собой в зеркало.

– Пожалуйста! – говорю я и достаю шарф из козьего пуха, провалявшийся у нас в сундуке не один десяток лет.

Он элегантно обмотал им шею.

– ПЕРЧАТКИ! – царственно произнес он и, не оборачиваясь, протянул руку.

– Прошу! – И выдала ему вообще неизвестно какими судьбами попавшие ко мне кожаные перчатки, которые имели один только бог знает чьи очертанья руки с ужасно короткими толстенькими пальцами.

– Какие пальцы короткие, – удивился Даур. – Даже не верится вообще, что такие бывают.

Померил, а они ему тютелька в тютельку.

К сему комплекту в голос напрашивалась шляпа. Он стал бы вылитый Челентано из кинофильма «Блеф». Но вязаная Лёнина шапка с красным деревянным колокольчиком на макушке тоже оказалась в самый раз.

– Ты, наверно, думаешь, что я голодранец? – забеспокоился Даур.

– Ни на одну секунду! – сказала я. – Просто у меня в доме такое безумное количество вещей, что я могла бы с ног до головы одеть небольшой приморский городок типа Сухума.

– Роскошное пальто, – еще раз повторил Даур уже на улице, ловя на себе удивленные взгляды прохожих. – Мне только не нравится название фабрики, на которой оно изготовлено. Так грузины все любят называть: Сокол! Чайка! Орел! Буревестник! – он порылся в карманах нового зеленого пальто, надеясь найти там деньги на метро.

– Послушай, – спросил он, – ты не могла бы меня субсидировать? Я буду рад любой сумме – от копейки и выше… Ты мой ангел-хранитель, – добавил он. – Если б ты знала, как я тебе предан! Как предан бывает туземец. Ты знаешь, что туземцы не тронули ни одного гвоздочка в доме Миклухо-Маклая? Самого они, правда, съели…

Мы с Петей озаботились его трудоустройством. Первая мысль моя – устроить нашего друга в библиотеку, ибо он был искушенным книжным волком.

– Книга – лучший кунак для джигита, – провозглашал Даур. – В каждую саклю – по книге!

Хоть сколько-нибудь замечательную поэзию любых времен и народов он всю помнил наизусть. Будучи абсолютным вольнодумцем – ни Пастернак, ни Ахматова для него не авторитет, – он мог их бесконечно цитировать.

– «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну!» – возмущался Даур. – Чувствуешь, какой ложный пафос? «Ты вечности заложник у времени в плену!» – демонически смеялся он и добавлял сурово: – Нет плохого поэта, или хорошего, или немножко получше и похуже. Есть поэт и не поэт. Пастернак – это не поэт. Это антиквариат. А Эдуард Лимонов – поэт!

– «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, „Аи“», – звучным голосом, рокочущим, читал он в вагоне метро. – «Ты сказала: „И этот влюблен!“»

Я вам не мешаю? – спросил он у подвыпившего соседа справа, доверчиво положившего голову ему на плечо.

И весь вагон, затаив дыхание, глядел на него, не отрываясь.

Идею насчет библиотеки я скоро отбросила. Даур купил новый шикарный костюм – шерстяные с просверком брюки, двубортный пиджак в черно-белую клетку («Это концертный пиджак! – с гордостью заявлял Даур и тут же обеспокоенно спрашивал: – Точно концертный? Не цирковой?»), так или иначе, к этому пиджаку Петя Алешковский подобрал галстук – из древних времен, тоже в клеточку, видимо, принадлежавший еще Петиному тестю Натану Эйдельману. Я тут же присовокупила к комплекту черный папин дипломат. Мы окинули его взглядом и поняли, что такой человек не может быть просто библиотекарем. Тут даже пример с Борхесом неубедителен. В таком виде Даур Зантария имел право принять только пост директора центральной библиотеки, по меньшей мере Ленинки или Иностранки.

Вскоре на горизонте возник сказочный оливковый магнат – грек, пожелавший использовать песенный дар Даура в целях рекламы своей оливковой продукции. Даур должен был написать зажигательную статью, прославляющую грека с его оливковым маслом, и триумфально опубликовать ее в модном иллюстрированном журнале или популярной газете. После чего щедрый грек обещал ему пожизненную ренту и безбедное существование до глубокой старости.

Но куда бы мы с Петей Алешковским ни предлагали звонкую оливковую песнь, проникновенно спетую Дауром, московские газеты и журналы заламывали такую цену «за рекламу иностранцу», что если б этот непотопляемый грек выложил сумму, которую они просили, то он и сам пошел бы по миру с протянутой рукой.

– Какая же это «реклама»? – возмущался Петя. – Ни адреса, ни электронной почты, просто информация, что оливковое масло витаминнее, чем подсолнечное!

– А может быть, сделать так? – говорю. – Я пишу в газету: «Имеет ли оливковое масло пищевое применение?»

Даур мгновенно:

– «Имеет, дура! – отвечает профессор Даур Зантария. – Подсолнечное масло отдыхает, когда появляется оливковое!»

В Москве повсюду открывали турецкие пекарни. Мудрого Даура турки пригласили на дипломатическую работу.

– Они будут платить мне за то, что я честный, порядочный человек и на мое слово можно положиться.

В «турецкий» период карьерного взлета он мне звонил и говорил:

– Вся Москва заполнена турками, только и слышишь: «денга», «базар», «шашлычная», «бастурма». Для русских осталось всего несколько слов – это «нравственность», «союз», «выборы», «квота» и – «будущее». Больше ничего.

– Приехал один турок, – рассказывает Даур. – Очень подозрительный, но для важности сказал, что он магистр философии, доктор филологических наук, профессор Кембриджского университета, у него третий дан по карате, что он трехкратный чемпион Олимпийских игр, его друзья (дальше идут очень знаменитые восточные имена) попросили меня узнать: те деньги, которые были вложены за годы советской власти в развитие промышленности Узбекистана и оттуда уже ничего не вернулось, – где они? Ну и заодно спросил, как идут дела у пекарни.

– Марина, слушай, – звонил он встревоженный, – может человечество ошибаться? Оказывается, хлеб вреден для здоровья, углеводы ни с чем не соединяются, но я попросил население Земли об этом забыть, пока я занимаюсь турецкой пекарней.

– Я охранял пекарню, – он говорил, – вооружившись лишь своим сумрачным взглядом. Но с этим теперь покончено. Отныне я буду продавать в большом количестве золото.

И это золото, я заметила, у Даура тоже никто особенно не расхватывал.

– Знаешь, почему мне не удаются коммерческие дела? – он спрашивал. – Потому что я их довожу до художественно-карикатурного состояния, где всё абсолютно теряет всякий смысл. Например, у меня наметился бизнес экспортировать пантокрин из оленьих рогов от импотенции. Но я должен был сбывать его в Турции… Стамбул не понял, что это такое! В пантокрине нуждается Америка. Турецкий мужчина и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален за один вечер, американец же – только на пороге одной, и то если жена ему ободряюще скажет: «Ты можешь это сделать, и ты должен… если купишь в аптеке „Пантокрин“!» …Вот такие глупости я пишу в своем романе, а Петин компьютер что нужно оставить – стирает, а что не нужно – увековечивает.

Мир мерцал вокруг него, бурлил, принимал фантасмагорические очертания, самые что ни на есть здравомыслящие люди бывали притянуты к его пламенеющей орбите и переставали понимать, на каком свете они находятся.

– Скакал ли я на лошади??? – мог он воскликнуть. – Я столько же хожу пешком, сколько скачу на лошади!..

Или рассказывал, как гостил у одного старика, девяностодевятилетнего свана.

– Такой добряк с белой бородой, звали его Яков. Он достал из арсенала самую шальную винтовку, дал мне и сказал: «Попади в яблоко!» Я вскинул винтовку и выстрелил. И тут же восемнадцать его сыновей. У него было семь жен: одна жила в Волчьей пуще, другая – в Волчьей низине, третья – в Волчьем овраге… и так далее. Он ходил от одной к другой. А чтоб было удобнее, он поселил их очень близко друг от друга – всего семь дней ходу, его ходу, другой бы шел месяц. Я выстрелил. Яблоко осталось на месте. И все восемнадцать его сыновей, шестьдесят четыре внука и сто пятьдесят племянников воскликнули:

– Бах! М-а-а-а-а! – мол, абхаз не попал.

– Он попал! – сказал Яков. – А ну-ка слазайте и посмотрите, – велел он двоим сыновьям.

Яблоня высокая, старая, опасно, но у него всех столько, что двумя больше, двумя меньше – неважно. Они влезли и увидели: да, я попал. В яблоке дыра от пули, она просвистела сквозь яблоко – так, что оно не только не упало, но даже не шелохнулось!

Даур победоносно взглянул на нас с Наром и, вскинув голову, стремительно зашагал вперед по тропинке, заросшей крапивой и лебедой, дело было в Коломенском парке. Мы переглянулись, восхищенно покачав головой из стороны в сторону, и последовали за ним.

Он был очень рельефный – готовый герой для романа. Недаром Андрей Битов, гостивший у него в доме в Тамыше, вывел Даура феерическим персонажем своего романа «Оглашенные» и подарил книгу с дарственной надписью: «Невыдуманному Дауру от выдуманного автора». Великий Грэм Грин, мимолетно повстречав Даура в Сухуме, так был им впечатлен, что уже в следующем романе у него действует авантюрист и философ Зантария.

– Жаль, роман Грэма Грина не переведен на русский язык, – жаловался Даур. – Это мне прибавило бы известности!

Его так и хотелось запечатлеть – в этом свитере с черными птицами в зеленой траве, который я ему связала, Даур его надевал, когда особенно хотел, чтобы ему повезло, – как талисман.

Пройдет немного лет, и мои птицы взмоют над травой и перелетят в сухумский музей Даура, открытый в его полуразрушенной городской квартире, с любовью восстановленной великолепной Цизой Гумбой, энтузиастом и почитателем его творчества, перед которой во весь исполинский рост встал вопрос: как сделать дом-музей писателя, у которого нет ничего, кроме курительной трубки?

– Как-как? – объяснял мне Лёня. – Послать какого-нибудь художника на блошиный рынок, снабдив небольшими финансами: купить старый письменный стол, кресло, торшер, этажерку с книгами, на стенку повесить фото дедушки… Помнишь, он жаловался, ваш герой, что на йогурте напечатали портрет его дедушки-долгожителя? И всячески норовил привлечь их к ответственности, надеясь обогатиться, но ничего не вышло?

Зато монологи Даура в их первозданном виде так и ложились один за другим в мой роман «Гений безответной любви». Я только не знала, как назвать героя.

– Назови его просто: Даур Зантария! – предложил он.

– Но это ограничит мою свободу.

– А я себе имя поменяю, – ответил он не раздумывая.

«Гений безответной любви» сочинялся параллельно Даурову «Золотому колесу». В некоторых эпизодах наши параллели пересекались, не могла ж я не упомянуть реальный случай, когда цыганский барон Мануш Саструна украл маленького Даура, и тот месяц кочевал с табором, пока его не догнали и не вернули домой, и с той поры мой абхазский друг считал себя чистокровным цыганом.

– Тургенев и Гончаров судились, когда у них обнаружился один и тот же сюжет, но арбитры признали, что они оба гении и просто отражают жизнь, – говорил Даур. – Так и мы с тобой. Давай мой роман будет маленькой частью твоего?

– …и я буду высказывать экстремистские идеи, которые тебе не к лицу, поскольку ты вынужден изображать мудрость и толерантность.

– Ты можешь пропагандировать даже национализм и сексуальную революцию, – соглашался Даур, – все равно это будет призывом к гармонии и любви.

Светлый образ Даура, именуемый Колей Гублией Легкокрылым, пронизывает весь роман и особенно выпукло представлен в одноименной главе, которая вызвала неописуемый восторг у прототипа. Он бурно радовался своим шуткам, насторожился, когда речь зашла о зеленом пальто, а больше всего ему понравилось, где герой разглагольствует о преданности туземцев Миклухо-Маклаю.

– Пошлю в Абхазию ксерокс, – деловито сказал он. – А то они думают, я в Москве груши околачиваю. А я тут служу прообразом в поте лица!

Вечером приехали гости: ходжа из Турции и художник из Сухума.

– Почитай им, почитай эту главу, – умолял Даур.

– Если нас сочтут достойными, мы с удовольствием послушаем, – царственно произнес художник, который немного понимал по-русски. Ходжа совсем ничего не понимал, неважно, я снова исполнила «на бис».

– Мое земное предназначение я уже выполнил, – говорил Даур. – Я запечатлен в «Гении безответной любви», поэтому спокойно могу завершать тут свои земные дела.

Ну и он тоже – как только напишет удачный кусок, читает по телефону. Раз поздней осенью, холодной и дождливой, услышала я колоритнейший пассаж:

– «Об аджике нужно сказать особо. Свыше двухсот специй являются ее составными. Тут и острый перец, и поваренная соль, и резеда, и девясил, и куриная слепота, и армянский хмели-сунели, и грузинские тмин и гвоздика, и еще 193 специи, выращиваемые в Абхазии и только в Абхазии… в ней есть все, что во всех других острых приправах мира, и много иного, которое есть только в ней, подобно тому как в абхазской речи есть все звуки, что и в остальных 3700 языках мира, но и помимо этого еще полсотни специфических звуков… изготовить ее не составляет труда: для женщины не проблема запомнить сочетание двухсот специй… однако положение усложняется прочно укоренившимся предрассудком о том, что изготовить аджику с особым вкусом и ароматом может только женщина, которая не знала никогда другого мужчины, кроме мужа».

Он дождался, когда затихнут мои аплодисменты, и грустно сказал:

– Тут холодно, сыро и нет аджики.

Даур затосковал, работа застопорилась, на следующий день он сорвался и уехал в Сухум. А когда вернулся, я прихожу – на столе литровая банка аджики и солнечный круг сулугуни. Антей прикоснулся к родной земле, и работа опять закипела.

«О чем пишет твой отец?» – спрашивали Нара. «Роман о жизни!» – тот отвечал. «О чем сейчас пишет Даур?» – спросил меня Резо Габриадзе. «Роман о войне», – говорю. «Наверно, ругает грузин?» – печально проговорил Резо. Я ответила: «Резо, кого ругает Гомер в „Илиаде“?»

В августе он позвонил и сказал:

– Закончил роман, а никак не чувствуется. В Сухуме бы знаешь что началось! А здесь как-то буднично, повседневно. Ну – всё. И что? Дома – если я кавказец настоящий, пирушку обязан закатить в ресторане на четыреста посадочных мест. Только ставишь точку, заваливается толпа – любовь, гулянка, сабантуй… Хотя если их любовь положить на весы и твою – твою слабую, – быстро добавил он, – то твоя перевесит. Когда ты возьмешь меня с собой? Только не надо литературных фраз, – он грозно предупредил. – НЕ соглашайся, клянись, что не согласишься, а то я умру от счастья.

И хотя соответствовать его представлениям о бразильском карнавале, который должен заполыхать в его честь, было попросту невозможно, я позвонила подруге Светке.

– Жарим-парим, – говорю ей. – Устраиваем пир на всю катушку! Даур закончил роман.

По дороге мы с ним купили арбуз. Светка живет у пожарной каланчи на пятом этаже без лифта.

– Давай я понесу арбуз, – я предложила. – Негоже человеку, который написал роман на все века и только что поставил точку, таскать арбузы на пятые этажи.

– Как ты можешь нести арбуз, – отозвался Даур, – если даже моя любовь для тебя непосильное бремя?

На всякий случай он захватил дискету с файлами «Золотого колеса», и не напрасно, поскольку Светкин сын Руслан с младых ногтей спец по компьютерным делам.

– Можно я попрошу Руслана вывести мой роман? – спросил Даур.

– Ну, не знаю, такой объем здоровенный. Намекни…

Когда Руслан внес на кухню горячую стопку страниц «Золотого колеса», Даур прижал их к груди, закрыл глаза и сказал:

– Ой, мне что-то не по себе… – нетвердой походкой отправился в комнату, лег на диван и уснул.

Проснулся он от того, что рыжий эрдель шершавым языком вылизывал ему лицо. Тут вострубили трубы, загремели литавры и покатился пир горой: салаты, курица, коньяк… Дауру все страшно понравилось, он потом часто спрашивал: а когда мы опять пойдем к Светлане Пшеничных?

Роман опубликовали с продолжением в двух номерах журнала «Знамя».

– Не каждый, кто держит калам, сможет написать кетаб! Кетаб, Мариночка, – это книга, – важничал Даур, вручая мне публикацию с дарственной надписью:

Он медленно и осторожно входил в русскую литературу.

– Ну вы, Даур Зантария, вылитый Фазиль Искандер, – говорили ему в московских редакциях. – Герои Фазиля абхазы – и вы тоже пишете об Абхазии. У него всюду горы с их вечными снегами – и у вас, у него фигурирует море – и у вас, у Искандера смешные рассказы – и у вас, у него в то же самое время грустные – и у вас…

«Казалось, после Фазиля в абхазо-русской прозе делать нечего! – написал Андрей Битов. – Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь…»

Народный фольклор клокотал в нем, Даур его сдерживал из последних сил. Байки всплывали, словно глубоководные рыбы, надо же их куда-то девать, вот он просто рассказывал: был у них в Сухуме фотограф-армянин, его звали Кара. Когда ему женщины выражали недовольство своими фотографиями, Кара отвечал: «Лягушка посадишь, лягушка выйдет».

– Раз в жизни они готовились, – говорил Даур, – один раз фотографировались – и так они у него выходили.

Сухумские фотографы бродили на побережье его души, тосковавшей в Москве по Сухуму. Именно почему-то фотографы – в шортах и сомбреро с распахнутой грудью – седые волосы на груди, загорелые, с обезьянкой на плече или с питоном на шее.