6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

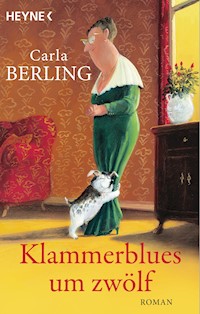

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fee, 57, befindet sich im Ausnahmezustand: Ihr Gatte Teddy ist ungeplant gestorben! Nun hängt sie auf dem Sofa rum und übersteht die Tage nur mit Chips, Prosecco, Musik und Seriengucken. Am Ende eines einsamen Silvesterabends steht plötzlich Nachbarin Claudine vor der Tür. Die energische Sechzigjährige bringt Fees Dasein mit ihrer Lebenslust durcheinander. Sie macht sogar den absurden Vorschlag, mit ihr und der 72-jährigen Mary, die für den Seniorentriathlon trainiert und sehr frei über die Liebe denkt, eine WG zu gründen. Fee stürzt sich ins Leben, stolpert über die Leine eines hustenden Mopses, verknallt sich in Winnetou - und schneidet endlich alte Zöpfe ab!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Fee, 57, befindet sich im Ausnahmezustand: Ihr Gatte Teddy ist ungeplant gestorben! Nun hängt sie auf dem Sofa rum und übersteht die Tage nur mit Chips, Prosecco, Musik und Seriengucken. Am Ende eines einsamen Silvesterabends steht plötzlich Nachbarin Claudine vor der Tür. Die energische Sechzigjährige bringt Fees Dasein mit ihrer Lebenslust durcheinander. Sie macht sogar den absurden Vorschlag, mit ihr und der 72-jährigen Mary, die für den Seniorentriathlon trainiert und sehr frei über die Liebe denkt, eine WG zu gründen. Fee stürzt sich ins Leben, stolpert über die Leine eines hustenden Mopses, verknallt sich in Winnetou - und schneidet endlich alte Zöpfe ab!

Die Autorin

Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihren Romanen durch große und kleine Städte.

Lieferbare Titel

Mordkapelle

Sonntags Tod

Königstöchter

Tunnelspiel

Pechmaries Rache

Der Alte muss weg

Carla

BERLING

Klammerblues

um zwölf

ROMAN

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 08/2020

Copyright © 2019 by Carla Berling

Copyright © 2019 dieser Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Steffi Korda,

Büro für Kinder- und Erwachsenenliteratur, Hamburg

Umschlagabbildung: © Gerhard Glück

Umschlaggestaltung: © bürosüd

Satz: KompetenzCenter Mönchengladbach

ISBN: 978-3-641-25818-4V001

www.heyne.de

»Ich will alt werden und schön bleiben!«

Claudine, 60

»Warum soll ich mich mit einem Mann langweilen, wenn ich mich mit allen Männern amüsieren kann?«

Mary, 72

»Ja, aber. Nein, weil. Früher.«

Fee, 58

»Natürlich will ich einen Mann, aber er muss jünger sein. Alt bin ich selber.«

Kessy, 52

Meinen Freundinnen und Freunden gewidmet. Auf die Freundschaft!

Das ist ein Roman. Er erzählt die Wahrheit über Ereignisse, die so nie stattgefunden haben. Sollte sich jemand zu erkennen glauben, so wäre das Zufall, denn ich habe mir auch die Figuren »bloß« ausgedacht.

Prolog

Manchmal, so wird das Unvorhersehbare gern erklärt, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auf der anderen Seite der Erdkugel auslösen.

Bei mir war es ein hustender Mops.

Am Eifelplatz radelte ich durch die Allee in der Mitte der Volksgartenstraße, querte die Kreuzung Vorgebirgsstraße und nahm den Fuß- und Radweg in der Rolandstraße.

Plötzlich hustete ein paar Meter vor mir, rechts, im Gras, ein fetter schwarzer Mops. Er hustete so erbärmlich, dass ich dachte, er würde kollabieren und dabei verrecken. Daher übersah ich die Jojo-Leine, an der dieser Mops hing, und stürzte mit Karacho hin. Dennoch kam der Schotter auf dem Weg wie in Zeitlupe auf mein Gesicht zu. Ich spürte plötzlich einen stechenden Schmerz am Kinn und am Schienbein, der mir direkt ins Gehirn schoss. Dann wurde mir schwarz vor Augen.

Als ich zu mir kam, krakeelte der Köter noch lauter, offenbar direkt neben meinem Schädel. Langsam erkannte ich das Husten als hysterisches Gekläff, und als ich die Augen aufschlug, blickte ich in Winnetous Gesicht.

Okay, es war eher ein nordischer Winnetou. Er hatte langes weißes Haar, in der Mitte gescheitelt, im Nacken offenbar zum Zopf gebunden. Seine Augen waren tiefseeblau, mit breiten dunklen Brauen. Ich lächelte selig. Pierre Brice lebte. Und er trug ein gelbes Hawaiihemd mit pinkfarbenen Palmen, aus dessen Ausschnitt üppige graue Brustwolle quoll.

Rasch schloss ich die Augen wieder.

Das Kreischen des Hundes gellte in meinen Ohren lauter und lauter und entfachte weiße Blitze hinter meiner Stirn.

Ruhig bleiben. Atmen. Du lebst. Du liegst. Kann bitte einer den Hund erschießen, wollte ich sagen, aber es kam nur ein Gurgeln aus meiner trockenen Kehle. Sortiere. Denk immer nur einen Gedanken nach dem anderen.

»Taxi! Ruhe!«, rief jemand.

Was denn nun? Wollte einer ein Taxi oder seine Ruhe?

Mein Verstand sagte mir: Ich liege also auf dem Boden. Ich bin gestürzt. Mit dem Rad. Über die Leine des Hundes. Mir ist ein Mann erschienen, der wie Winnetou aussieht.

Noch mal rief die Stimme: »Taxi, aus!«

Okay, dachte ich, irgendwas ist im Gehirn kaputt. Offenbar war ich auf den Kopf geknallt und halluzinierte.

»Können Sie mich hören, hallo, bitte öffnen Sie die Augen, schauen Sie mich an, soll ich einen Krankenwagen rufen?«

Die Stimme … Es war die, die eben ein Taxi gerufen hatte, und sie klang wie Jesus aus dem Off. Ich blinzelte vorsichtig.

Jesses, Winnetou war immer noch da und klopfte nun sogar mit den Fingerspitzen sanft auf meine Wangen.

Ich konzentrierte mich aufs Atmen. Einatmen, anhalten, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, ausatmen.

Meine Lebensgeister kehrten zurück, ich schlug die Augen auf, wollte mich aufsetzen.

Oh mein Gott.

Winnetou war jetzt nackt.

Jedenfalls obenrum.

Das Krächzen, das ich hörte, war mein eigener missglückter Schrei. Winnetou mit Jesus-Timbre hatte sein Hawaiihemd ausgezogen und schob es mir in den Nacken. »Liegen bleiben, bitte bleiben Sie liegen, ich schaue nach, ob etwas gebrochen ist.«

Er tastete meine Arme und Beine ab, fasste an meine Rippen. Moment! Das ging entschieden zu weit. Ich wollte ihn zurechtweisen, aber aus meinem Mund kam irgendwie immer noch nichts Vernünftiges.

Er sagte, dass er, wenn es mir irgendwo wehtäte, sofort einen Krankenwagen rufen würde, er müsse nur sein Handy holen, alles würde gut, es täte ihm so leid, er hätte einfach nicht aufgepasst, als Taxi auf die andere Seite gelaufen sei.

Ein Taxi war auf die andere Seite gelaufen? Ja, war denn der Typ bekloppt oder ich?

»Ta-xi?«, wisperte ich. Der Schwindel ließ langsam nach, der Nebel im Hirn lichtete sich, meine Stimme kehrte zurück, jedenfalls silbenweise.

Dieser Hund. Warum brachte ihn niemand zum Schweigen? Ich drehte meinen Kopf ganz leicht und sah, dass er an einem Baumstamm angebunden war, versuchte, Männchen zu machen, aber seine dünnen Beine hielten den dicken Körper nicht – er knickte immer wieder weg, drehte sich aus Wut um sich selbst und kläffte und kläffte. Seine schrille Mopsstimme klang mittlerweile schon ganz heiser.

Eine Frau tauchte in meinem Blickfeld auf. »Der arme Hund, wie können Sie ihn so quälen, einfach an den Baum binden und sich nicht kümmern … Ich zeige Sie an, das ist Tierquälerei, was Sie hier tun, Leute wie Sie dürften überhaupt keine unschuldigen Tiere haben …«

Winnetou erhob sich, stand nun in Bermuda-Shorts, Flipflops und mit nacktem Oberkörper vor dieser Person und herrschte sie an: »Anstatt sich über den Hund zu echauffieren, sollten Sie lieber einen Krankenwagen für die Dame rufen, die hier verletzt am Boden liegt! Mein Handy ist eben in den Gully gefallen, sonst hätte ich es schon längst selbst getan.«

Er sagte tatsächlich »Dame«.

Die Frau funkelte ihn empört an, presste ihre Korbtasche vor den Bauch und verschwand.

Durch das Gekeife und Gekläffe waren weitere Passanten stehen geblieben, wie ich nun feststellte, als ich den Kopf vorsichtig hin und her drehte. Winnetou schaute zu ihnen hinüber auf die andere Straßenseite, setzte an, wollte etwas sagen, schüttelte dann aber den Kopf und winkte ab. Er wandte sich wieder mir zu. Als er in die Hocke ging, knackten seine Knie.

Endlich richtete ich mich ächzend auf und betastete mich vorsichtig. Mein Schienbein blutete, ich hatte mir direkt über dem Knochen die Haut aufgeratscht, außerdem hatte ich eine Schürfwunde am Kinn, die höllisch brannte. Aber es schien nichts gebrochen zu sein, ich konnte alle Gelenke bewegen.

Vorsichtig half Winnetou mir beim Aufstehen. Erst dabei merkte ich, dass mein Kaftan bei dem Sturz hochgerutscht war und die ganze Zeit den Blick auf meinen Schlüpfer freigegeben hatte. Hektisch versuchte ich mich daran zu erinnern, welche Unterhose ich heute Morgen angezogen hatte, und hoffte inständig, dass es keines der vergilbten Frotteeteile war.

Winnetou führte mich ein paar Meter weit bis zur nächsten Bank. Ich setzte mich mit zitternden Knien.

Er lief zu meinem Fahrrad, dessen Korb vorn verbeult war, außerdem hatte das Vorderrad eine Acht.

Ich weiß nicht, wie oft er mich noch fragte, ob ich wirklich keinen Krankenwagen brauchte, weil es sein könne, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte.

Der Mops hatte sich inzwischen ins Gras gelegt und hechelte mit heraushängender Zunge und aufgerissenen Glubschaugen.

Winnetou stellte sich als Hannes Weiß vor. Soso. Der weißhaarige Apache hieß auch noch Weiß. Er versuchte, mir mit einem Papiertaschentuch das Blut am Kinn abzutupfen, aber ich schob seine Hand weg. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehr wohl erkennen, wie toll der Typ aussah – aber ich sah hier und jetzt auf jeden Fall nicht toll aus. Und in diesem Zustand wollte ich bitte nicht betatscht, abgewischt und betüddelt werden.

Irgendwo erklang die Melodie von Smoke On The Water, blechern, leise.

Winnetou schnitt eine Grimasse. »Das ist mein Handy, es liegt da drüben im Gully.«

Er hatte gesimst, erklärte er mir nun, während er über die Straße gegangen und Taxi vorgelaufen war. »Taxi hat oft hysterische Anfälle, deswegen habe ich nicht sofort reagiert, sondern weiter auf mein Handy geschaut – und dann fielen Sie mir ja schon vor die Füße.«

Okay, jetzt verstand ich. Der dicke Hund hieß Taxi. Was für ein bekloppter Name für ein laufendes Sitzkissen auf vier Beinen.

Vor Schreck sei ihm das Handy runtergefallen, erklärte Winnetou, direkt durch den Rost in den Gully.

Die Musik verstummte. Hannes-Winnetou Weiß schüttelte den Staub aus seinem Hawaiihemd, strich es glatt und zog es wieder an. Ich riskierte einen intensiveren Blick. Er mochte ungefähr in meinem Alter sein, Ende fünfzig, vielleicht Anfang sechzig. Sein Haar war beneidenswert voll, aber den langen Zopf fand ich wirklich albern (Ja, ich fand seinen Zopf albern.). Mein Blick wanderte zu den nackten Füßen in den Schläppchen. Tip top gepflegt, na, dann war ja alles klar. Ich seufzte unwillkürlich auf. Ein gut aussehender Mann mit Zopf, Hawaiihemd, einem Taxi heißenden Mops und pedikürten Füßen konnte nur schwul sein.

Die merkwürdige Anspannung, die wahrscheinlich vom Sturz und dem damit einhergehenden Schock ausgelöst worden war, ließ nach.

»Wir warten, bis Sie mir grünes Licht geben und gehen können«, sagte Hannes, »dann bringe ich Sie nach Hause. Wohnen Sie in der Nähe?«

»Roland, Ecke Merowinger.«

»Vielleicht schließen wir Ihr Rad hier ab, Taxi und ich begleiten Sie, und dann hole ich Ihr Rad und bringe es Ihnen?« Er zögerte einen Moment. »Ist Ihr Mann zu Hause und kann sich um Sie kümmern?«

Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin Single.« Im selben Moment wurde ich puterrot. Warum sagte ich denn so was?! Ich war doch kein Single, war nie Single gewesen. Singles sind Menschen, die verzweifelt auf der Suche sind, das Wort impliziert doch schon eine gewisse Not.

»Also, ich meine, mein Mann … Er ist nicht … Er kommt auch nicht … wie … Ich bin nämlich Witwe«, verbesserte ich mich.

In dem Moment plärrte es wieder aus dem Gully. Dammdammdamm, damm damm dadamm …

Hannes Weiß fuhr sich mit den Händen durch die Haare. »Okay, um das Handy kümmere ich mich später. Wenn es klingelt, ist es offenbar nicht kaputt. Vielleicht kann ich den Eisenrost hochheben und komme dran.«

»Machen Sie das ruhig sofort, nicht dass Ihnen jemand zuvorkommt. Ich warte hier, mir ist sowieso noch ein bisschen schwummerig.«

Kaum zu glauben, aber ein Passant half Hannes dabei, den Gully zu öffnen. Als ich blutend im Staub gelegen hatte, war ihm niemand zu Hilfe geeilt, aber ein Handy zu retten war für den blassen jungen Mann, der jetzt mit gespanntem Bizeps und in kniegebeugter Haltung »Und auf drei!« rief, offenbar selbstverständlicher als einer dicken älteren Frau auf die Beine zu helfen.

Das war natürlich ungerecht, denn der Mann war vorhin gar nicht in der Nähe gewesen.

Hannes kam mit dem Handy in der Hand auf mich zu. »In diesem Fall ist es natürlich prima, dass die Stadt Köln die Gullys so selten sauber macht. Dieser ist fast bis zum Deckel voll mit Müll und Laub, und das Handy lag obendrauf!«

Ich lächelte freundlich, was erneut heftige Schmerzen am Kinn auslöste.

Und wieder erklang Smoke On The Water. Das war ja ein gefragter Typ. Wahrscheinlich würde ich nun bis an mein Lebensende einen Ohrwurm haben.

»Dschordschi, Schatz, es hat einen kleinen Unfall gegeben. Eine Dame ist über Taxis Leine gestürzt, ich hab dir immer gesagt, dass die Flexi-Leinen lebensgefährlich sind … Nein, ich bringe die Dame nach Hause, sie ist leicht verletzt … Schürfwunden … gleich um die Ecke … Taxi nehme ich mit und komme mit ihm anschließend nach Hause … Nein, dem Hund ist nichts passiert, er war der Auslöser für den Unfall, weil er wieder mal ausgerastet ist …«

Hannes ging ein paar Schritte, und ich konnte nicht mehr hören, was er sagte. Sein Lover oder Mann hieß also Georgie. Englisch ausgesprochen. Dschordschi.

Sofort fiel mir das Lied Georgie der Gruppe Pussycat ein, und wie unter Zwang murmelte ich: »Disco vom 19. Juni 1976, Auftritt als Letzte nach den Bellamy Brothers mit Let Your Love Flow und Nico Haak mit Schmidtchen Schleicher.

Nachdem er aufgelegt hatte, drehte Winnetou sich wieder zu mir und sah mich mit seinen schönen blauen Augen an. »Mögen Sie sich meine Kontaktdaten notieren, wegen der Versicherung?« Er wies auf mein verbeultes Vorderrad und den demolierten Einkaufskorb. »Natürlich komme ich für alles auf.«

Warum klang meine Stimme bloß so peinlich piepsig, als ich sagte, dass ich nichts zum Schreiben dabei hätte? Und warum zitterte meine Hand, als ich mein Smartphone aus der Tasche fischte, es entsperrte und vergeblich versuchte, im Menü die Kontakte aufzurufen?

Natürlich hatte er mein Zittern bemerkt, nahm mir das Handy ab, sagte: »Darf ich?« Und wartete gar nicht ab, ob er durfte, sondern gab einfach seinen Namen und seine Adresse in mein Handy ein.

»Ich hab jetzt die Festnetznummer eingetragen, darunter die Handynummer, aber Sie können mich auch im Salon erreichen, wenn noch irgendwas ist. Die Nummer speichere ich Ihnen hier unter Hannes – Arbeit ab. Bitte melden Sie sich zeitnah, damit wir alles regeln können.«

Im Salon. Zeitnah. Na super, wenn ich schon mal einem attraktiven Mann begegnete, dann einem schwulen Friseur.

Es war halb vier nachmittags, als ich ungesehen in meinem Zimmer verschwand und mich aufs Bett legte. Ich stellte mir den Wecker, um rechtzeitig, bevor die Gäste kamen, duschen zu können, und schlief sofort ein.

Irgendetwas schien in meinem Gehirn dennoch ordentlich durcheinander geraten zu sein, denn ich träumte von dem letzten Silvesterabend. Der Traum war so echt, so klar, als sähe ich einen Film.

1

Mit 997 Minuten hatte ich meinen absoluten Rekord aufgestellt.

In 997 Minuten hatte ich nonstop die komplette erste Staffel Desperate Housewives angeschaut, Pinkelpausen nicht mitgerechnet. Und obwohl ich mit meinem Ablenkungsmarathon frühzeitig angefangen hatte, musste ich immer noch fast zwei endlose Stunden warten, bis dieses Scheißjahr endlich vorbei war.

Silvester.

Ich hatte mir nie etwas aus diesem Tag gemacht. Was gab es schon zu feiern? Man beendete das alte Jahr so, wie man es begonnen hatte: mit einem Glas Sekt in der Hand. Ich freute mich nicht auf das kommende Jahr, aber ich fürchtete mich auch nicht davor.

Es war mir egal. Alles war mir egal.

Gegen fünf Uhr morgens war ich auf dem Sofa aufgewacht, es kamen Nachrichten, im Zweiten. Ich konnte mich nicht sofort daran erinnern, was ich zuletzt gesehen hatte. Mein Fernseher lief immer, rund um die Uhr. Eine große Wohnung, in der man allein lebt, ist leise, so leise, dass die Stille in den Ohren dröhnt.

Weihnachten hatte ich mit Downton Abbey und Grey’s Anatomy halbwegs überstanden, zwischendurch gab es Sissiund gelegentlich Nachrichten. Nicht, dass mich interessiert hätte, was in der Welt geschah, nein, eigentlich passte ich nur beim Wetter auf. Ich hatte genug damit zu tun, in meiner eigenen kleinen Welt zu überleben, aber im Grunde spielte dabei auch das Wetter keine Rolle, weil ich sowieso nicht vor die Tür ging.

Meine Welt … so ein Unsinn.

Meine Welt gab es nicht mehr. Sie war am Montag, den dritten Oktober, um sieben Minuten vor elf auseinandergefallen, war ganz leise in eine Milliarde feiner Scherben zerbrochen und nichts würde diesen Scherbenhaufen jemals wieder kitten können.

Meine Töchter waren ein paar Tage geblieben, hatten sich um mich gekümmert, wir hatten zusammen geweint, natürlich, und als sie wieder abgereist waren, war ich froh. Aber ich hatte nicht geahnt, wie laut das Schweigen danach sein würde.

Seither war der Fernseher nonstop an, ich schaltete ihn niemals aus. Auch wenn ich zum Friedhof oder zum Einkaufen musste, ließ ich ihn laufen, sogar, wenn ich ins Bett ging. Ich hielt keine Stille aus. Irgendwann ertrug ich auch das Bett mit der leeren Hälfte nicht mehr und begann, auf dem Sofa zu schlafen.

Bald konnte ich nicht mal mehr zum Friedhof gehen. Ich hatte jedes Mal, wenn ich heulend vor dem Hügel stand, darüber nachdenken müssen, in welchem Stadium der Verwesung sein Körper sich jetzt befand, und ob es nicht besser gewesen wäre, ihn verbrennen statt verfaulen zu lassen. Solche Gedanken quälten mich noch mehr als der Trübsinn, und ich beschloss, fortan zu Hause zu trauern.

Ich lebte auf der Ledercouch. Dort hatte ich auch Weihnachten verbracht. Meine Töchter trafen sich mit ihren Männern und den Kindern in einem Ferienhaus an der Ostsee. Ich hatte zugesagt, wohlwissend, dass ich gar nicht hinfahren würde. Ich war unsicher, hatte Angst auf der Autobahn, Angst vor der Fahrt, allein, immer allein, Angst vor dem Auto, vor der Entscheidung, es zu benutzen, Angst vor jedem Tag.

Am Morgen des 24. Dezember sagte ich wegen einer erfundenen Durchfallerkrankung ab und sah fern. Das Klingeln meines Handys beantwortete ich in der WhatsApp-Familiengruppe: Alles okay, ihr Lieben, macht euch um mich keine Sorgen, bin krank, aber nichts Ernstes, nur Magen-Darm. Bussi an alle, eure Mama-Oma.

Ich fraß die ganze Zeit.

Am Anfang deckte ich den Tisch für zwei, kochte für zwei und verputzte dann alles allein. Dann aß ich nicht mehr am Tisch, sondern auf dem Sofa, manchmal direkt aus dem Topf oder der Pfanne. Ich futterte, schlief, döste, dachte, las, sah fern, daddelte oder hörte Musik. Immer auf dem Sofa.

In Reichweite: mein MacBook. Darauf waren, unter anderem, über siebzigtausend Lieder gespeichert, und die Festplatte war noch lange nicht voll. Von Abba bis Frank Zander, von Adamo bis Zappa – schon nach wenigen Takten konnte ich Titel und Interpret nennen. Ich liebte Musik, hatte es immer schon getan.

In der Gaststätte meiner Eltern hatte es eine Musikbox gegeben, und wenn die Platten darin ausgewechselt worden waren, hatte ich die ausrangierten bekommen. Meine ersten Singles waren Bend it von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, Hundert Mann und ein Befehl von Freddy Quinn und Yellow Submarine von den Beatles. Ich hatte sie wochenlang auf meinem tragbaren Kofferplattenspieler gehört und kannte jeden Ton. Seither gehörten Lieder zu meinem Leben. Und Serien. Damals waren das Die kleinen Strolche, Flipper, Lassie, Flicka. Später Bezaubernde Jeannie, Immer, wenn er Pillen nahm, Daktari und Bonanza.

Jetzt war ich natürlich auf dem neuesten Stand: Neuerdings streamte ich per Abo auf allen Kanälen. Und ich besaß eine überwältigende Video- und CD-Sammlung, sie stand im Regal neben den Musikkassetten, den Singles und den Langspielplatten. Ich schaute alles: Downton Abbey, Sex and the City, Dr. House, The Good Wife, Game of Thrones, Suits, The Crown, Versailles, Das Haus des Geldes, Homeland. Eine Serie nach der anderen, manchmal eine Staffel an einem Stück.

So, wie an diesem 31.Dezember. 997 Minuten lang fühlte ich mich ganz okay. Aber als die letzte Szene der letzten Episode der ersten Staffel von Desperate Housewives zu Ende war, packte mich die Realität wieder mit kalten Klauen und wühlte in meinen Eingeweiden.

Nie wieder.

Nie wieder würde Teddy nach Hause kommen, im Flur die Schuhe abstreifen, seinen Schlüsselbund auf die Kommode werfen und rufen: »Bin da, was gibt’s zu essen?«

Es war nicht so, dass wir uns nach den ewigen gemeinsamen Jahren noch wild geliebt hatten, ganz im Gegenteil. Wir hatten uns aneinander gewöhnt und uns wohl beide nicht getraut, die Gewohnheit zu beenden. Wenn man fünfunddreißig Jahre zusammen ist, muss man nicht nach Gründen suchen, um sich zu trennen, man muss nach Gründen suchen, um zusammenzubleiben.

Ich hatte mir weiß Gott oft genug vorgestellt, wie es gewesen wäre, ohne Teddy zu leben. Natürlich hätte ich mich von ihm trennen können, viele Freunde und Bekannte hatten es uns erfolgreich vorgemacht – aber irgendwie kriegte ich die Kurve nicht. Vielleicht, weil mit ihm alles so bequem war? Ich war ja auch nicht richtig unglücklich, es war nur alles so, wie soll ich sagen, eindruckslos.

Meine Mutter, die bis zu ihrem letzten Atemzug als Wirtin hinter der Theke gestanden hatte und der weiß Gott nichts Menschliches fremd gewesen war, hatte immer gesagt »Lieber nen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.« Und so bin ich bei Teddy geblieben, er war mein Spatz, die Tauben auf meinem Dach waren längst müde geworden.

Als Teddy in Rente ging, hatte ich zuvor gekündigt. Mit ziemlichem Tamtam, das gebe ich zu. Ich gab die Kündigung persönlich im Personalbüro ab, ließ ein paar passende Bemerkungen los – und fühlte mich so was von frei. Keine hinterlistigen Kolleginnen mehr, keine unfähigen Vorgesetzten, keine unverschämten Kunden. Kein Kassenklingeln, kein Neonlicht und keine Kaufhausmusik in Endlosschleife. Keine Gesundheitsschuhe und Rückenschmerzen, keine gierigen Teilzeitkräfte, die wegen der Stückprämien jeden Kunden abgriffen, kein Stress. Vierzig Jahre im Einzelhandel musste mir erst mal einer nachmachen. Und immer im selben Betrieb.

Eigentlich hätte ich noch ein paar Jahre arbeiten müssen, aber wir hatten ein unglaubliches Abenteuer geplant: Wir wollten künftig im Ausland überwintern. Dafür hatten wir gespart, und wenn es finanziell ohne mein Gehalt trotzdem eng geworden wäre, hätten wir meine Musik- und Filmsammlung verkauft. Teddy hatte sie nämlich vorausschauend komplett digitalisiert – man kann heutzutage Dinge besitzen, ohne dauernd alles abstauben zu müssen. Und für solche Schätze wie meine gab es mit Sicherheit gut zahlende Abnehmer. Allein meine Disko-Sammlung! Ich hatte alle Folgen dieser legendären Musikserie auf Video. Deswegen wäre ich sogar beinahe mal im Fernsehen gewesen. Bei Wetten, dass ...? Jawohl. Ich konnte nämlich die Reihenfolge aller Interpreten aus allen Folgen auswendig – mit Nummer der Sendung und Datum der Erstausstrahlung. Wenn Thomas Gottschalk mich gefragt hätte, wann Mouth & McNeal mit How Do You Do? zum ersten Mal bei Ilja Richter aufgetreten sind, hätte ich wie aus der Pistole geschossen geantwortet: »1972, in der 14. Folge am 8. April, nach Katja Epstein mit Wir leben, wir lieben und vor The Cats mit One Way Wind.«

Leider kam ich nur in die Vorauswahl. Sie entschieden sich dann für jemanden, der eine Telefonzelle auf Nudeln stellen konnte. Was soll’s.

Hätten wir bis zu meiner Rente mit den Reiseplänen gewartet, wäre Teddy vielleicht zu alt gewesen. Man weiß doch nie, was mal kommt. Wir hatten längst ein Alter erreicht, in dem wir eine Begrüßung häufig anstatt mit »Hallo, wie geht’s?« mit der Frage begannen: »Weißte, wer auch tot ist?«

Als hätte ich es geahnt …

Wir waren also seit März beide zu Hause gewesen, dann wurde Teddy krank. Er hatte Rücken, dachten wir jedenfalls, aber es stellte sich heraus, dass es Lungenkrebs war, der bereits die Wirbelsäule befallen hatte. Am 3. Oktober war er tot.

Seitdem saß oder lag ich auf dem Sofa in unserer Wohnung in der Kölner Südstadt und wusste nicht, wohin meine Reise gehen sollte. Dass ich nun nicht im Ausland überwintern würde, machte mir nichts aus, es war sowieso Teddys Traum gewesen, nicht meiner. Aber ich wäre mitgegangen, natürlich, was hätte ich auch sonst tun sollen. Mein Traum wäre ein Hausboot auf dem Rhein gewesen, aber damit hatte ich Teddy nicht kommen brauchen, der hatte immer ins Ausland gewollt.

Heute weiß ich, dass es eine Art Depression gewesen sein musste, die mich nach seinem Tod so apathisch und antriebslos herumlungern ließ. Ich konnte ja nicht ahnen, was sich innerhalb kürzester Zeit alles verändern würde – und zwar so, dass in meinem Leben kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Und das alles nur, weil eine mir bis dahin unbekannte, angetrunkene Person, die einem fatalen Irrtum erlegen war, in der Silvesternacht bei mir klingelte. Aber der Reihe nach.

Die erste Staffel der verzweifelten Hausfrauen war also zu Ende. Ich liebte Marcia Cross in der Rolle der Bree van de Kamp – eine todschicke, gut aussehende Frau. Sie war Jahrgang 1962, nur drei Jahre jünger als ich, man konnte uns also durchaus als gleichaltrig bezeichnen. Natürlich ist die Szene, in der Bree erfährt, dass ihr Mann Rex gestorben ist, ganz schrecklich. Ich verstand sie sehr gut, denn so war es mir doch auch ergangen, fast genauso. Ich polierte natürlich kein Tafelsilber und saß nicht in einem umwerfend grünen Oberteil unter einer geblümten Schürze an einem antiken Tisch in einer Wohnung, in der eine Uhr tickte und es ansonsten still war, bis das Telefon klingelte.

Ich stand an diesem 3. Oktober im Bademantel vor dem Spiegel und zupfte mir die Augenbrauen, dabei hörte ich die beste LP, die Grace Jones je aufgenommen hatte, die Portfolio. Es lief, ausgerechnet, der Song Sorry.

Aber genau wie bei Bree klingelte bei mir das Telefon, es meldete sich das Krankenhaus, und jemand teilte mir mit berufsbetroffener Stimme mit, dass Teddy von uns gegangen war.

Im Nachhinein stellte ich beschämt fest, dass die Angst vor dieser Katastrophe viel schlimmer gewesen war als die Katastrophe selbst. Vielleicht, weil wir vorher gewusst hatten, dass er es nicht schaffen würde, und wir eine Art Frist gehabt hatten, um uns an den Gedanken zu gewöhnen und uns voneinander zu verabschieden.

Aber als ich Bree an diesem Silvester wieder zuschaute, wie sie sich auf den Stuhl am Kopfende des Tisches sinken ließ und anfing zu weinen, als die Kamera in Zeitlupe auf das gerahmte Hochzeitsfoto von ihr und Rex schwenkte und dort verharrte, musste ich auch wieder heulen.

Dabei sah ich leider nicht so gut aus wie Bree. Ich trug seit Wochen Jogginghosen und weite Shirts, beim Friseur war ich ewig nicht gewesen, mein geflochtener blonder Zopf, der seit Jahrzehnten mein ganzer Stolz war, weil er mir bis zum Hintern ging, war ausgefranst und struppig.

An diesem Silvesterabend um kurz nach zehn abends schaltete ich den Fernseher ab, erhob mich nach dem Genuss einiger Gläschen Prosecco (es kann auch eine Flasche gewesen sein) schwerfällig vom Sofa und schleppte mich ins Bad. Hatte ich eigentlich geduscht? Ich wusste es nicht, schnüffelte unter meinen Achseln und hustete, als ich meinen scharfen Schweiß roch.

Großer Gott, war diese feiste Fratze im Spiegel wirklich mein Gesicht? Fee Branding, was ist aus dir geworden?, dachte ich. Ich ging näher ran, riss die Augen weit auf, erschrak, weil sie blutunterlaufen waren und mich in trübem Braun anglotzten. Meine Brauen waren über der Nase zusammengewachsen, ich hätte im Karneval locker als Frida Kahlo gehen können. Ich runzelte die Stirn, wobei mein handbreiter grauer Haaransatz ordentlich nach hinten rutschte. Weder meine geschwollenen Oberlider noch die Tränensäcke ließen sich durch Zupfen oder Streichen glätten. Meine Güte, wie sah ich aus?! Dabei war ich immer ganz zufrieden gewesen, ich war keine Schönheit wie Bree, aber ganz hübsch immerhin. Meine Wimpern waren dicht und dunkel und sahen auch ungeschminkt aus, als seien sie getuscht. Natürlich hatte ich reichlich Falten um die Augen, auf der Stirn und von der Nase bis zum Kinn, aber die hatten mich noch nie gestört. Ich wurde im April achtundfünfzig Jahre alt. Wie hätte denn ein so altes Gesicht ohne Falten ausgesehen? Meine Kollegin Renate hatte mich früher dauernd zu allen möglichen Maßnahmen überreden wollen, die mich jünger aussehen lassen sollten, aber ich wollte überhaupt nicht jünger aussehen. Wozu denn? Ich wollte schick aussehen, gesund und fit, aber doch nicht jung. Meine Mutter hatte immer gesagt: »Früher sahen unsere Großmütter aus wie Inge Meysel und nicht wie Cher.« Und sie hatte recht gehabt. Ich war nicht mehr jung, und deswegen musste ich auch nicht so aussehen. Aber dieses Gesicht im Spiegel, das gefiel mir jetzt nicht. Wenn ich lachte, hatte ich eigentlich niedliche Grübchen in den Wangen, doch ich lachte schon lange nicht mehr.

Ich stieg auf die Waage. Fünfundachtzig Kilo. Fünfzehn Kilo mehr als Anfang Oktober, dreißig Pfund, das entsprach sechzig Paketen Butter. »Schlachtgewicht«, murmelte ich. Im neuen Jahr würde ich etwas dagegen unternehmen müssen. Unbedingt. Wahrscheinlich. Vielleicht.

Mit müden Schritten schleppte ich mich raus auf den Balkon. Unter der Bank stand der Karton Prosecco. Ich nahm eine Flasche heraus, warf einen Blick über den Innenhof auf die hell erleuchteten Fenster gegenüber. Solange ich denken konnte, hatte drüben im Parterre ein alter Mann gewohnt. Ich hatte ihn oft zum Büdchen gehen sehen, zuerst mit einem Gehstock, später mit einem Rollator. Manchmal hatte er die Vorhänge nicht zugezogen, und wenn abends Licht brannte, hatte ich sehen können, wie riesig die Wohnung war, sie nahm das komplette Erdgeschoss des alten Hauses ein. In den anderen Etagen waren auf derselben Fläche drei Wohnungen untergebracht. Offenbar hatte der Alte ganz allein darin gewohnt. Dass er gestorben sein musste, war mir erst aufgefallen, als ein Müllcontainer im Innenhof stand und die uralte Einrichtung fast komplett darin entsorgt wurde. Jetzt wohnte drüben wieder jemand: Ich hörte Leute lachen und sah ihre Silhouetten feiern.

Scheiß-Silvester. Ich vertrieb mir die Zeit damit, ihre Bewegungen hinter dem Fenster nachzumachen. Hob meine Hand, prostete den Wolken mit der Proseccoflasche zu, verbeugte mich ohne Grund und viel zu tief und stieß mir den Kopf an der Stuhllehne. Rieb mir die schmerzende Stirn, fluchte, entschuldigte mich in aller Form beim Stuhl und kicherte blöde. Durch ein geöffnetes Oberlicht klang Three Times A Lady von Lionel Ritchie. Mit theatralischer Geste nahm ich eine Walzerpose ein, taumelte eins zwei drei, eins zwei drei über den Bodenbelag von Ikea, neun Quadratmeter Holzfliesen mit Klick-Klack-Verlege-System, eins zwei drei.

Ach Scheiße.

Ich ließ mich auf den Stuhl fallen, sprang aber sofort wieder hoch, weil die Sitzfläche nass war. Wann zum Teufel hatte es geregnet?

Ich ging wieder rein und blieb unschlüssig stehen. Während ich den Prosecco jetzt aus der Flasche trank, weil ich genau wusste, dass ich das Glas beim Einschenken sowieso nicht mehr treffen würde, öffnete ich das MacBook. Wahllos klickte ich irgendein Lied an, wählte zufällige Wiedergabe und schlurfte ins Bad. Die Flasche nahm ich mit, die Tür ließ ich offen.

Es geht eine Träne auf Reisen, sang Adamo, während ich schwankend unter der Dusche stand, das heiße Wasser auf meinen Kopf prasseln ließ und die Proseccoflasche ansetzte.

Weinte ich? Wahrscheinlich.

Bei Billy Jean rasierte ich mir die Achselhaare – noch ein paar Tage, und ich hätte mir Zöpfchen unter den Armen flechten können. Ich zog frisches Zeug an, eine graue Jogginghose und mein schwarzes Shirt mit der Stones-Zunge, dabei hörte ich Blaue Augen von Ideal.

Mein Zopf war noch nass, das Wasser tropfte aus der Spitze aufs Parkett. Ich wickelte ihn relativ sorgfältig bis zum Ohrläppchen mit Klopapier ein, es saugte die Nässe auf, und ich musste den Zopf nicht umständlich entflechten, bürsten und föhnen.

Irgendwann tanzte ich mit der halb leeren Proseccoflasche in die Küche und weiter ins verwaiste Schlafzimmer, stieß die Türen zu den ehemaligen Kinderzimmern auf, warf zu den Klängen von New York, New York einen Blick in die Küche und stolperte im Walzerschritt zu Tulpen aus Amsterdam den Flur hinauf und hinunter und wieder zurück und vergaß die Zeit.

Wenn die Nachbarn im Innenhof und auf der Straße um zwölf nicht so ohrenbetäubend geböllert hätten, wäre der Jahreswechsel wahrscheinlich unbemerkt an mir vorübergezogen. Um Mitternacht stand ich auf dem Balkon, hatte Staying Alive voll aufgedreht und kreischte mit Kopfstimme mit. Mein Handy lag auf der Kommode, rutschte vibrierend hin und her, aber ich ging nicht ran. Ich wusste, dass es die Kinder waren, sie sollten mich nicht lallen hören.

Um halb zwei klingelte es an der Tür.

Ich dachte zuerst, ich hätte mich verhört, meine Musik war noch immer sehr laut. Dann befürchtete ich, dass Witwe Bolte von nebenan sich mal wieder beschweren würde. Die blöde Schnepfe, von der würde ich mir gar nichts sagen lassen. »Verpiss dich!«, rief ich gemeinsam mit Tic Tac Toe zur Wohnungstür.

Meine ältliche, stets korinthenkackende Nachbarin Helene Bolte nannte ich seit dem Tod ihres Gatten insgeheim Witwe Bolte. Sie wohnte mit ihrem Kater Onassis gegenüber. Ihren Mann hatte sie immer »Rainier« genannt, weil er ihrer Meinung nach Ähnlichkeit mit dem monegassischen Fürsten gehabt hatte. Ich hatte in ihm eher eine Art vollschlanken Grönemeyer gesehen.

Es klingelte weiter Sturm. Der Weg vom Wohnzimmer zur Wohnungstür führte über den langen Flur. Als aus den Lautsprechern … und ich düse düse düse düse im Sauseschritt … erklang, riss ich die Tür auf.

Vor mir stand keineswegs die alte Krawallschachtel, sondern eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Sie hielt mir eine Flasche Champagner entgegen und strahlte mich an. Ich ignorierte den Pommery, lehnte mich an den Türrahmen, um nicht zu schwanken, und versuchte zu sagen: »Ist die Musik zu laut?« Aber irgendwie kam der Satz nicht komplett über meine Lippen, und ich brabbelte: »sssdiemmsik ssulaud?«

Die Frau hatte die unglaublichsten Locken, die ich je gesehen hatte: wild, dunkelbraun, schulterlang, von silbernen Strähnchen durchzogen. Mein Zeigefinger machte sich selbstständig, wies mit einer bohrenden Bewegung auf die Haarpracht, und ich lallte: »Boah, hassu inne Steckdose gefasst?«

Die Frau stutzte, schmunzelte, ließ die Hand mit dem Pommery sinken und sagte: »Deine Frisur ist aber auch nicht ohne, ist das die neueste Mode?«

Mein Blick folgte ihrem zu meinem Zopf, der immer noch in Klopapier gewickelt war, jedenfalls zum Teil. Das meiste Papier hatte sich inzwischen aufgelöst und war auf meinem schwarzen Shirt zu grauen Krümeln getrocknet. Ich warf den Zopf schwungvoll auf den Rücken und machte ein arrogantes Gesicht.

Die Frau lächelte und sagte: »Ich bin Claudine und wohne jetzt gegenüber. Meine Gäste sind leider schon weg, aber ich bin noch so gut drauf.« Ihr Lächeln wurde breiter; ich bewunderte ihre Zähne und hörte sie sagen: »So tolle Musik, ich hab sie drüben gehört! Darf ich mitfeiern? Hier, bitte, ich hab auch was Feines zur Verpflegung mitgebracht!« Sie streckte mir den Pommery wieder entgegen.

Ich nahm ihn an mich, sagte in einem Wort: »Hiergibtsnixssufeiernweilichbinnemmichganzealleine«, drehte mich um und schlug ihr die Tür vor der Nase zu.

Das war der Beginn unserer unglaublichen Freundschaft.

2

Als ich Neujahr gegen neun Uhr aufwachte, fiel mein erster Blick auf die Flasche Pommery, die auf dem Teppich vor dem Sofa lag. Ohne Korken. Ich bewegte den Kopf, vorsichtig, um das grauenhafte Hämmern hinter meiner Stirn nicht zu verstärken. Kein Fleck auf dem hellen Teppich. Hatte ich die Flasche heute Nacht etwa noch ausgetrunken?

Ich hatte. Sie war leer.

Nach einer großen Tasse Kaffee – schwarz, stark, mit dem frisch gepressten Saft einer ganzen Zitrone – ließen die Kopfschmerzen nach. Ich suchte mein Handy, fand es schließlich im Badezimmer. Keine Ahnung, wie es dorthin gekommen war.

Es gab WhatsApp-Nachrichten von meinen Töchtern: Henriette bedankte sich für die »süße« Liebeserklärung, Luisa schrieb, so was Schönes hätte ich noch nie zu ihr gesagt.

Wie bitte? Was denn? Blackout.

Ich las die gesendeten Nachrichten.